但凡真正深谙喝茶之道之人,都会有几套心爱的盖碗,更讲究的人则一定会备上几套景德镇知名大师亲自手绘的盖碗。

为何喝茶要盖碗呢?用茶壶或者用杯子喝茶不一样的吗?拍卖君在北京发现北方地区喝茶喜直接用壶泡茶,这种方式很符合北方人豪爽而直接的性格,甚至有用煮水的壶直接泡茶,泡好后直接倒入杯中款待贵客的。

清 乾隆款碧玉带盖碗

这种喝茶方式虽然方便快捷,可是牺牲掉了80%的喝茶乐趣,实在是亏!喝茶品茗讲究“察色、嗅香、品味、观形”四点,尤其以嗅香为最重要,用杯和壶泡茶,一不利于察色、观形,二不利于茶汤浓淡之调和,三不利于茶香之保存。

清 芙蓉石光素盖碗

用大壶泡茶,嫩叶细芽在壶中被滚烫的沸水焖熟煮烂,茶温易冷却,香气更易散失,不耐喝且失趣味,此外,茶泡久了,品质更会下降,这是大壶泡茶的致命弊端。

而用盖碗泡茶,则所有优点都具备了,小小的盖碗,置于手中,茶之汤色,尽在眼前,碗盖包住香气不散失,香气萦绕,还可随时添加汤水,调和茶汤之浓淡,此外盖碗有托,拿在手心不烫手,实在是爱茶之人必备的心爱宝贝。

清 青玉兽面纹带盖碗

小小的盖碗,却不乏艺术价值极高的,尤其是清三代的盖碗,制作成本极高,艺术价值很大,动辄上百万。今天玉斋君就带领大家一起来看看中国拍卖价格最高的20大盖碗,赶紧看看你家里有没有这样的宝贝!

估价:RMB450,000-800,000

成交价:RMB828,000

上海明轩2019年春季艺术品拍卖会

拍卖专场:一间屋

拍卖时间:2019-04-28

尺寸:直径10.8cm

此慎德堂粉彩盖碗敞口,深弧腹,圈足,盖面隆起,上置圆形抓钮,合于碗口内,盖顶及碗足内均署红彩「慎德堂」三字楷书款。内心无纹,碗与盖外壁粉彩绘荷塘鸳鸯图,一池碧水清澈见底,荷花盛开,其叶娉婷舒展,一对鸳鸯嬉戏于水波之上,相互凝视,意趣盎然。另一侧书道光御制诗文「珠盈菡萏圆千琲,梁戢鸳鸯福万年」,下钤红彩「道光」椭圆形篆印。造型秀美,胎体轻盈,绘画精细,色彩妍丽,为道光御窑难得的精品。

估价:HKD400,000-600,000

成交价:HKD1,000,000

佳士得香港2015年春季拍卖会

拍卖专场:中国宫廷御制艺术精品重要中国瓷器及工艺精品

拍卖时间:2015-06-03

尺寸:直径20.9cm

估价:RMB700,000-800,000

成交价:RMB1,012,000

北京东正2016年春季艺术品拍卖会

拍卖专场:重要宫廷夜场

拍卖时间:2016-05-14

尺寸:直径15.6cm;直径11.6cm

碗是明清时期常见的茶具,上至宫廷下至民间皆十分流行,因其盖、碗及托分别象征着“天、地、人”三才,故又称三才碗。这套清乾隆铜胎画珐琅缠枝莲团龙茶器有茶盘一对、盖碗一对,器身遍布缠枝莲纹,碗底有团龙款,较之一般年号款更加珍罕。

估价:HKD700,000-900,000

成交价:HKD1,035,000

香港长风2009秋季拍卖会

拍卖专场:皇室遗珍—清代宫廷珍品专场

拍卖时间:2009-11-30

尺寸:直径11.5cm

此碗精刻细描篆字百福百寿,字体绝无重复,甚有金石之美,碗身及上盖比例得当,线条流畅,为标准宫廷造办。

估价:RMB800,000-1,200,000

成交价:RMB1,150,000

北京保利2011年春季拍卖会

拍卖专场:御制翡翠朝珠项链,宫廷艺术与重要瓷器工艺品

拍卖时间:2011-06-05

尺寸:直径12.4cm

此碗造型敦厚沉稳,仪态大方,呈现宫廷皇家雍容气度。器身通体以上等精铜为胎,胎体厚重,施明黄色釉为地,釉色纯正,因黄与皇同音,故为宫廷御用。碗盖上作圆钮,施珐琅彩绘龙纹图案,其间神龙盘桓于圆盖之上,张牙舞爪,神态威严,身形矫健,扭转翻折,追逐于身前火珠,周身五彩祥云围绕,甚世祥瑞。碗身亦绘神龙造型,穿梭于云气之中,宛若自盖顶之上盘旋而下,神龙绘制精妙细致,须发清晰,龙鳞隐现,颇为精彩。

估价:HKD500,000-700,000

成交价:HKD1,320,000

佳士得香港2007春季艺术品拍卖会

拍卖专场:中国瓷器及工艺精品

拍卖时间:2007-05-29

尺寸:直径12.6cm×4

估价:RMB850,000-1,000,000

成交价:RMB1,322,500

中国嘉德2012秋季拍卖会

拍卖专场:赋彩徵祥——清代瓷器精选

拍卖时间:2012-10-29

尺寸:直径20.7cm

本盖碗尺寸、造型、纹样及款识皆与北京故宫博物院、上海博物馆和静观堂藏品十分相似,尺寸较大,且盖大于碗,盖上的子口恰与碗的内沿吻合,俗称“天包地”,与常见的盖嵌于碗内的盖碗不同,为非常少见的雍正官窑作品。同样造型还见有绘云龙纹者,如北京故宫和香港中文大学文物馆藏品。据研究,雍正朝大型盖碗有两式,一式如本品,另一式为仿自明宣德的合碗,两式均只在雍正朝生产,尚未见有康熙或乾隆款者。

估价:RMB1,200,000-1,500,000

成交价:RMB1,380,000

北京匡时2013年秋季艺术品拍卖会

拍卖专场:瓷玉工艺品专场

拍卖时间:2013-12-01

尺寸:直径17.3cm

此盖碗外壁上均绘青花矾红彩,碗壁上以青花环饰祥云纹和海水纹,碗盖和碗壁上均绘有矾红赶珠龙。由于盖碗在品茗过程中易于掌握浓度,可以直接欣赏泡开后的叶底,而且去渣清洗比壶来得方便。深受文人喜爱。

估价:RMB900,000-1,300,000

成交价:RMB1,380,000

中国嘉德2011秋季拍卖会

拍卖专场:梵云窑火—古瓷珍玩雅集

拍卖时间:2011-11-14

尺寸:直径17.4cm

青花釉里红八仙人物图器是清代官窑的名贵品种,虽常见碗、盘、碟、茶船等日用瓷之上,但装饰于如本品类盖碗者,则暂未见同类品面世。另本品造型极为独特,纵览国内外公私收藏,也不见有与其形状相同者,故可能为传世孤品,弥足珍罕。

估价:RMB1,000,000-1,200,000

成交价:RMB1,380,000

北京东正2015年秋季艺术品拍卖会

拍卖专场:明清宫廷御瓷

拍卖时间:2015-11-19

尺寸:口径10.2cm

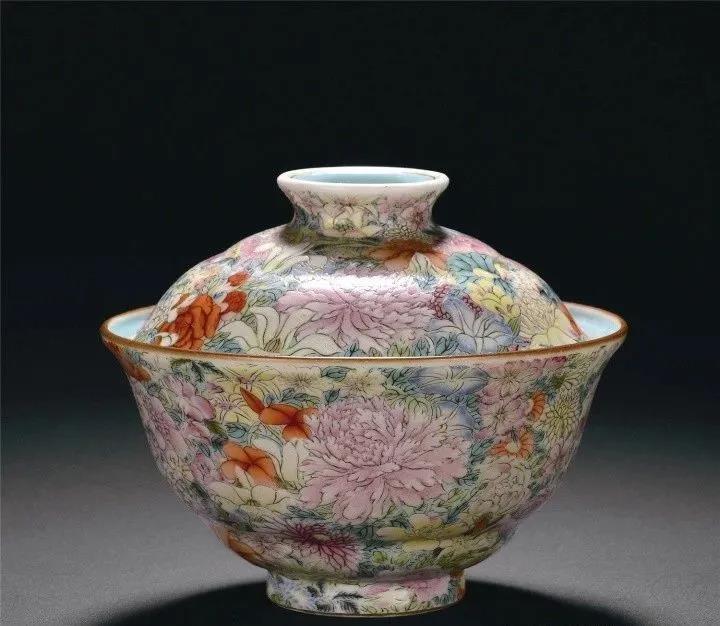

百花不露地为粉彩名品,又称“万花锦”。始创于雍正时期,流行于乾隆朝。是唐英督陶期间的又一伟大创举,其艺术性非同凡响。据乾隆清宫内务府记事记载,绘此种图案之器,为宫中赏花时所用,象征“万花献瑞”。拍品做折腰式,胎体轻盈细薄,外壁粉彩一体绘饰百花图,花团锦簇,各尽其妍,犹如万花齐放,富丽堂皇。盖及碗身品相完好,保存至今实为不易。

估价:RMB1,000,000-1,500,000

成交价:RMB1,495,000

北京保利2015春季拍卖会

清乾隆御制紫檀百宝嵌屏风,宫廷艺术与重要瓷器、玉器、工艺品

拍卖时间:2015-06-06

翡翠盖碗通体翠绿,局部又有一抹翡色,水头莹润,通体光素,充分展现翠质本身美感,追求良才不雕的意趣和优雅格调。

估价:RMB800,000-1,000,000

成交价:RMB1,495,000

北京保利2018秋季拍卖会

拍卖专场:禹贡(一)乾坤掷—古今东西间的乾隆宫廷艺术幻境

拍卖时间:2018-12-12

尺寸:直径12cm

本品通体表面琢磨光滑而无纹饰,碗盖与器身相密合,器型规矩,工艺精湛。此碗遵循“良材不雕”的原则通体光素,存“玉之五德”,以示蕴天地山川精气之大器不琢,突显玉乃山川精英的材质美。整器磨制精到,线形柔畅,抛光细腻,实为清代玉碗的精品。

估价:RMB500,000-600,000

成交价:RMB1,725,000

北京东正2011春季艺术品拍卖会

拍卖专场:中国古董珍玩专场

拍卖时间:2011-06-05

尺寸:直径11.5cm

此款粉彩莲瓣纹盖碗由碗、盖组成,胎薄釉细,品质上乘,器盖有圆钮,碗为敞口,弧壁,高圈足,整体造型精致典雅,盖钮鎏金,器盖、碗身均以写实手法绘粉彩莲瓣纹,极为细腻逼真。莲瓣纹是古代陶瓷最为流行的花纹装饰,始于春秋,盛于南北朝至宋,流行于整个封建时代。此器胎质细腻,釉水润泽,色彩协调,笔工精致,堪称上品。

估价:RMB1,600,000-3,000,000

成交价:RMB1,840,000

中国嘉德2018春季拍卖会

拍卖专场:金银雅玩

拍卖时间:2018-06-19

规格:盖碗815g;莲座865g;通高19cm

此件由盖碗及莲台两部分组成,其盖碗由黄金打制,可开启,盖以含苞待放之莲花为钮,高浮雕五爪双龙首尾相戏于云气纹之间,龙身“左盘右蹙如惊电”,粗壮肥大,威武凶猛,外沿錾刻缠枝花纹,碗体口外撇,深腹,圈足,其腹部双龙纹饰与盖上纹饰相对应,碗内刻有莲花瓣及六字箴言,圈足处饰海水纹,底部錾刻一周“大明宣德戊申年御用监造玖成色金重贰拾壹两玖钱”字样。

估价:HKD2,200,000-2,500,000

成交价:HKD2,245,000

佳士得香港2000春季拍卖会

拍卖专场:2000春季拍卖会·中国宫廷及圆明园御制艺术品

拍卖时间:2000-04-30

尺寸:直径19.4cm

估价:RMB2,000,000-2,600,000

成交价:RMB2,300,000

北京中汉2011春季拍卖会

拍卖专场:瓷器工艺品

拍卖时间:2011-05-23

尺寸:直径12.6cm

估价:RMB2,600,000-3,600,000

成交价:RMB4,370,000

北京保利十二周年秋季拍卖会

拍卖专场:禹贡(二)——康熙御制黄花梨大四件柜唐英督陶与大清的辉煌时刻

拍卖时间:2017-12-18

尺寸:直径11cm

本品精选上等白玉雕琢而成,质地莹洁,润若鲜荔,造型轻巧细薄。内外壁各刻如意云纹两道,杯心阴刻松树、梅花、佛手纹,参差相迭,外壁摹刻乾隆御制《三清茶》诗。

估价:RMB3,800,000-6,800,000

成交价:RMB4,600,000

北京保利2011年秋季拍卖会

拍卖专场:宫廷艺术与重要瓷器工艺品

拍卖时间:2011-12-06

尺寸:直径11.3cm

清宫茗茶风尚由来已久,肇启于康熙后期,历雍乾二朝而大盛,沿袭至嘉道之世。其茶具之变化亦随时代而不同,彰显每位帝皇的品味和雅好。嘉庆皇帝自幼深受乾隆皇帝的影响,一生钟情茗茶,以致有清一代,于官窑瓷器上书写御制诗文为饰仅见其父子二人。乾隆者所作御制诗文装饰于多种器形之上,且入饰的诗文数目广多,而嘉庆者仅见于茶具(茶壶、茶杯、茶盘),诗文数量也只是一首,本品正是其中最为珍罕的一例。

估价:RMB3,000,000-4,000,000

成交价:RMB6,900,000

北京东正2011春季艺术品拍卖会

拍卖专场:皇家长物—中国宫廷艺术专场

拍卖时间:2011-06-05

尺寸:直径13cm

此白玉八吉祥盖碗以羊脂白玉为料,温润晶莹,呈凝油脂光泽,碗分为盖、身两部分,盖钮凸刻八棱,每棱之间为一瓣莲花,莲花上为葫芦状物,盖面碾琢佛门八宝,盖与碗均为花口,碗身与佛门八宝相对应分为八个区域,每一区域碾琢一尊佛祖像,碗足外撇,配有碧玉底座,底座为束腰状,分为上下两部分。此器刀工深峻,线条细润,富有浓郁的宫廷气息,是难得一见的精品。

估价:RMB6,600,000-7,600,000

成交价:RMB7,590,000

中国嘉德2018春季拍卖会

拍卖专场:胤禛十二美——雍正御制瓷器撷珍

拍卖时间:2018-06-18

尺寸:直径17.5cm

10月12日,习近平总书记赴广东考察调研时,当天下午来到潮州市,察看文物修复保护、非遗文化传承、文旅资源开发等情况。

在与群众亲切交流中,他说:潮州文化是岭南文化的一部分,岭南文化又是中华文化的重要组成部分,这些都是我们中华文化的瑰宝。我曾经在福建省工作了17年半,我在福建那些年,喝茶是以工夫茶为主。

在自媒体时代,这条热点新闻立即引爆了各类传媒,“工夫茶”也受到高度关注与谈论重点。

而且,转发的视频中,有的写“工夫茶”,也用的写“功夫茶”,使不少人搞不清楚究竟该如何称呼,纷纷向“悦读茶书会”讨教。

为此,我们特请著名茶文化专家余悦研究员回答大家的问题。他长期研究茶文化基本理论问题,又担任多卷本《中华茶史》的总主编,自然具有权威性。不过,余悦研究员正在出差途中,只能简要回答。

下面是余悦研究员回答的要点。

广东潮汕地区一带盛行工夫茶,既是传统的饮茶风俗,也是礼宾待客的第一道习俗,还是海外潮汕华侨认祖追宗的标志。

由于热点新闻,潮州工夫茶再次受到关注,有利于茶文化和茶艺走向更广阔的世界,是大好事!

是“工夫茶”,还是“功夫茶”,不同运用,由来已久;不同意见,各持己说。如果搜索网络,可以看到相关的争议。

不过,一个名称的确立,应该从多方面考虑,得出正确的结论。

我的意见是:在潮州,应该称“潮州工夫茶”,才是适当的。更何况,潮州工夫茶艺列入国家非物质文化遗产目录,已经得到国家认同,应该成为共识!

理由有五个方面:

一、名称应该以首先运用为原则。

潮汕工夫茶,是指流传并保存于潮汕中心区域及其周边地方的中国工夫茶。

潮汕地区的饮茶历史,可以追溯到宋代。潮州八贤之一的张夔《和徐璋送举人韵》诗中写道:“燕阑欢伯呼酪奴,鸾旌凤吹光寒儒。”(见《潮州三阳图志辑稿.卷之四.艺文志》)。“酪奴”是茶的别称,诗写酒宴之后进茶助兴。张夔是政和七年(1117)进士,可见当时潮汕地区饮茶情景。

至明代,潮汕饮茶已渐次成风,并较多见诸文字记载:

正统年间,潮阳教谕周泰《治平寺》诗云:“僧童煮茗烧红叶,游客题诗扫绿苔”(载顺治《潮州府志.卷十一》)。

嘉靖十一年(1532年),状元林大钦《斋夜诗》云:“扫叶烹茶坐复行,孤吟照月又三更。城中车马如流水,不及秋斋一夜情”。(载《东莆先生文集.第五卷》)

嘉靖《重刻五色潮泉插科增入诗词北曲勾栏荔镜记》《梳妆意懒》出有句:“安排扫厝点茶汤”,《闺房寻女》出有句“不见益春点茶汤”,万历《重补摘锦潮调金花女大全》《借银往京》出有句:“讨茶来食”。

至清代,“工夫”与烹茶方法联袂,称“工夫茶”。

最早采用文字“工夫茶”称此泡茶法的,是1793年至1800年任广东兴宁典史的浙江人俞蛟(1751-?)。最早的文字记载,见于俞蛟《潮嘉风月记.工夫茶》,全文照录:

“工夫茶,烹治之法,本诸陆羽《茶经》,而器具更为精致。炉形如截筒,高约一尺二三寸,以细白泥为之。壶出宜兴窑者最佳,圆体扁腹,努咀曲柄,大者可受斗升许。杯盘则花瓷居多,内外写山水人物,极工致,类非近代物,然无款识,制自何年,不能考也。炉及壶盘各一,唯杯之数,则视客之多寡。杯小而盘如满月。此外尚有瓦铛、棕垫、纸扇、竹夹,制皆朴雅。壶盘与杯旧而佳者,贵如拱璧,寻常舟中不易得也。先将泉水贮铛,用细炭煎至初沸,投闽茶于壶内冲之,盖定,复遍浇其上,然后斟而呷之,气味芳烈,较嚼梅花更为清绝,非拇战轰饮者得领其风味。余见万花主人,于程江月儿舟中题《吃茶诗》云:“宴罢归来月满阑,褪衣独坐兴阑珊。左家娇女风流甚,为我除烦煮凤团。小鼎繁声逗泉响,逢窗夜静话联蝉。一杯细啜清于雪,不羡蒙山活火煎。”蜀茶久不至矣。今舟中所尚都惟武夷,极佳者每斤白镪二枚。六篷船中食用之奢,可想见焉。”

俞蛟对潮汕工夫茶的记述,与现在流行程式几近一致。可见,最迟在乾隆年间,潮州地区的工夫茶冲泡方法业已形成规范。《潮嘉风月记.工夫茶》,为茶学界所公认的有关“工夫茶”的最早记录。

命名一般以初始名为准,也就是说:“工夫茶”是初始名,应该作为命名的依据。

需要说明的是:陆廷灿《续茶经》成书于雍正十二年(1734年),其卷下“茶之出”引《随见录》有记:武夷茶“其最佳者名曰工夫茶”。此处“工夫茶”,是指茶种,因制工精细得名,并非品饮艺术。故专指茶艺的“工夫茶”,以俞蛟文章为首见。

二、名称应该以名实相符为内核。

工夫茶,并不单指泡茶过程,而是包括泡茶、饮茶,以及所费心思、所处心境的统称。工夫茶不能简单理解其为泡茶技艺,而是潮汕地区茶文化的一种复合呈现。

潮汕工夫茶的主要程式有:茶师净手、茶具讲示、泥炉生火、砂铫掏水、榄炭煮水、开水热缺罐、再热茶盅、茗倾素纸、壶纳乌龙、甘泉洗茶、提铫高冲、壶盖刮沫、淋盖去沫、烫杯滚杯、低洒茶汤、关公巡城、韩信点兵、敬请品味、先闻茶香、和气细啜、三嗅杯底瑞气圆融等二十一项。

翁辉东著《工夫茶》,有自序,概说;茶之本质;取水;活火;茶具(依次详说茶壶、盖瓯、茶杯、茶洗、茶盘、茶垫、水瓶、水钵、龙缸、红泥火炉、砂铫、羽扇、铜箸、锡罐、茶巾、竹箸、茶桌、茶担);烹法(依次论述治器、纳茶、候汤、冲点、刮沫、淋罐、烫杯、洒茶、品茶)等,记述细致,眉目清晰。

清代俞蛟《梦厂杂著.工夫茶》指出:“工夫茶,烹治之法,本诸陆羽《茶经》,而器具更为精致”。俞蛟之说,可谓一语中的。只有采用“工夫茶”,才能名实相符。

三、名称应该以语言实际为体现。

书面语言,由于文字已经固化,是最清晰明确的。

在文字表意之中,“工”、“功”是有区别的。

工,《说文解字》:“工,巧饰也,象人有规矩也。”徐锴注曰:“为巧必遵规矩、法度,然后为工。”段玉裁注曰:“凡善其事曰工。”

功,《说文解字》:“功,以劳定国也,”《尔雅》云:“绩、勋:功也。”

“工”、“功”的原始意义,区别一目了然。两者不可混用,例如:《论语》“工欲善其事,必先利其器”句,“工”绝不能代之以“功”。

在文字表意之中,“工夫”、“功夫”也有区别的。

“工夫”、“功夫”,虽然不乏通用的实例,但区别仍然存在。如果混用,必然导致概念不清,指向不明。

我从1975年起研究朱熹,已用45年。宋明理学家把“工夫”一词,作为哲学范畴来使用。例如:《朱子语类.卷六九》云:“谨信存诚是里面工夫,无迹。”朱熹还有“穷理工夫”、“涵养工夫”之说。明代王阳明《答友人问》云:“知行原是两个字说一个工夫,这一个工夫,须着此两个字,方说得完全无弊病。”黄绾《明道篇.卷一》去:“以致知示工夫,以格物示功效”;钱德洪《论学书》去:“见在工夫,…….....此即行著司察、实地格物之功也”。黄、钱之话,“工”、“功”联用是有差别的。可见,“工夫”范畴是对主体整个现实活动的哲学概括,显示更深积功累行,涵养心性修养工夫。此类“工夫”,绝对不能代之以“功夫”。

同样,表现武打为主的故事片称为“功夫片”。此处的“功夫”特指武术,绝不可以“工夫”代替。

在文字表意之中,“工夫茶”、“功夫茶”也是有区别的。

前面谈到,专指品饮之“工夫茶”,最早文字记载见于清代俞蛟《梦厂杂著.工夫茶》。其后,寄泉《蝶阶外史》、徐珂《清稗类钞》等文献资料,多称“工夫茶”。

书面语言表明,采用“工夫茶”具有权威性。

四、名称应该以当地习惯为遵循。

当地习惯使用情况,应以大家的语言称谓为依据。

清中期以后,“工夫茶”作为型种遗存,流行于潮州及其周边地区。而潮汕地区的传统叫法,是“工夫茶”。

按潮汕话声韵分部,“工”属“江”韵,“功”属忠韵。

潮州方言中,“工”(gāng,读如“刚”)与“功”(gōng,读如“攻”),读音截然不同。

“工夫”与“功夫”的含义,也不一样。“工夫”指精细,例如:“某某人过工夫”,意思是某人为人处世十分精细、周到。这里的“工夫”,绝对不能用“功夫”代替,就像“工笔画”不能说成“功笔画”一样。而“功夫”,则指本领、造诣,如唱功、扇子功。

根据潮汕话中的发音,非常明确是“工夫茶”,并不是“功夫茶”。而且,“工夫”和“功夫”在方言中的含义并不相同,所以不会有混淆的可能。

潮汕话中的”工夫“,也多表达时间的概念。但还暗含了“花心思“的概念,作形容词用。例如:“伊指个人办事过工夫”,指人办事用心、认真,和技巧并无关系。而“功夫”,最直接的含义就是“武术”,但很少有用于表达技巧技艺的含义,后者多用“看(kan)课”表达。在潮汕话中,“工夫”二字并不用来强调“技巧、技能”。

作为茶道,“工夫茶”含有器具精巧、方法精致、物料精绝、礼仪周全等涵盖物质与精神多层面因素。因此,用“功夫”不能表达潮州茶道的精致讲究,应以“工夫茶”来指称。

当地的语言习惯,并不等同于普通话。在普通话中,“工”“功”同音,《现代汉语词典》把[工夫]、[功夫]合为一个条目。其释义为:①时间(指占用的时间);②空闲时间;③(方)时候;④本领,造诣。共四个义项,但又说明:“注意①②③多作‘工夫’,④多作‘功夫’。”如果把普通话释义简单套用,未必符合当地的语言习惯实际。

潮州当地的口耳相传,表明工夫茶作为起自宋代,至今仍然保留完好的“活化石”,拥有特殊的民俗意义。

五、固有名称的运用并不具有排他性。

“工夫茶”是指“潮州工夫茶”,除了特定语境下的例外。“工夫”茶,“工夫茶”,二者含义相距甚远,不能以前者的存在而否定后者。潮州人叫“工夫茶”,你非要说叫“功夫茶”,只会贻笑大方。

有的认为:“工夫茶”是茶叶名,“功夫茶”是茶艺名。应该是茶叶名在先,茶艺名在后。其实,两者并不具有排他性。他们列举的依据,我们一一来看看:

其一、作为茶叶名的工夫茶,庄晚芳在《茶史散论》中叙之颇详。工夫茶原是武夷岩茶的一个茶名。武夷岩茶以茶产地之岩名为名,其最佳者,名曰“工夫茶”。工夫之上又有小种,则以树名为名,不可多得。1753年刘靖《片刻余闲集》又提到:“岩茶最高者曰老树小种、次则小则、次则小种工夫,次则工夫,次则工夫花香……”根据所说,“工夫”原名以岩为名,是武夷岩茶中之最佳者,小种则以树为名,是工夫茶的最佳者,但后来随着武夷岩茶商品生产的发展,“工夫”、“小种”这两个花色品种被茶商用来作武夷茶的两个商品茶名了。

1840年后,随着五口通商,武夷岩茶外销畅旺,供不应求,各地群起仿制,且简化工艺,采取以红边茶为准,青叶为凉晒后,经过揉捻堆积,再用日晒加工而成,这些茶事实上已成了红茶。随着红茶之名逐渐在市场上为外商所接受,原先统称“工夫茶”和“小种茶”的红色乌龙茶便正式改名为“工夫红茶”和“小种红茶”,并一直延续至今,成为我国条红茶的两个专用茶名。其中小种红茶专指产于武夷山桐木的条红茶,工夫红茶泛指产自各地的条红茶,故有闽红工夫茶、祁红工夫茶、滇红工夫茶等名,因此,当今茶学辞书中,只有工夫红茶之名而无工夫茶之称。

其二、工夫茶制作工艺在“工夫”二字。“工夫”指茶鲜叶原料红嫩,制工精湛;萎凋均匀、揉捻充分、发酵适度、毛火高温、松烟熏烘,低温慢焙,精制加工十分细致,程度复杂颇费工夫,制造红茶时“鼎中笼上炉火旺,心闲手敏工夫细”,因此得名工夫茶。

上面所引用的诗句,作者是清代著名茶僧释超全(1627-1712),俗名阮旻锡,同安人。他在《武夷茶歌》有“近时制法重清漳,漳芽漳片标名异。如梅斯馥兰斯馨,大抵焙得候香气。鼎中笼上炉火温,心闲手敏工夫细”的诗句,指当时的制茶,注重“清漳”(漳州的雅称)之法。武夷岩茶既炒又焙,其制作工艺出自漳州,异于闽北的“小龙凤团”,也异于绿茶、红茶的制法,而显出其细致的工夫。他还写道:“终朝采采不盈掬,漳人好事自珍秘。”

其三、闽南、粤东的工夫茶始于明末闽南厦门一带,而后传到潮州(见《潮州府志》)。最早记载品饮工夫茶的文字,是清乾隆二十七年(1762)《龙溪县志》中的《风俗》:“灵山寺茶俗贵之,近则远购武夷茶,以五日至,至则斗茶,必以大彬之壶,必以若深之杯,必以大壮之炉,扇必以馆溪之蒲,盛必以长竹之筐。凡烹茗,以水为本,火候佐之,水以三叉河为上,惠泉次之。穷山僻壤,亦多耽此者,茶之费,岁数千。”其中所述从茶叶、茶具到择水、火候,与闽南、粤东的工夫茶十分接近。

其四、功夫茶是一种新型的泡饮方式,最早文字记载功夫茶泡茶法的,是清初彭光斗,他记述了龙溪(今漳州)人迷恋于小壶小杯喝乌龙茶的生动经历。乾隆三十一年(1766年),永安知县彭光斗在其《闽琐记》中记载:“余罢后赴省,道过龙溪,邂逅竹圃中,遇一野叟,延入旁室,地炉活火,烹茗相待,盏绝小,仅供一啜,然甫下咽,即沁透心脾,叩之,乃真武夷也!客闽三载,只领略一次,殊愧此叟多矣”。一啜难忘,足见闽南功夫茶的独特魅力。

施鸿保完稿于1858年的《闽杂记》写道:“漳泉各属,俗尚功夫茶。茶具精巧,壶有小如胡桃者,曰孟公壶,杯极小者名若琛杯。茶以武夷小种为尚,有一两值番钱数圆者。”

祖籍漳州的台湾史学家连横(1878-1936)在《雅堂先生文集》中说:“台人品茶,与中土异,而与漳泉潮相同,盖台多三州人,故嗜好相似。茗必武夷,壶必孟臣,杯必若琛,三者为品茶之要。非此不足自豪,且不足待客。”最早采用文字“工夫茶”称此泡茶法的,是1793年至1800年任广东兴宁典史的浙江人俞蛟(1751-?),他在《梦厂杂著·潮嘉风月记》中说:“工夫茶烹治之法,本诸陆羽《茶经》,而器具更为精致。”他称要用紫砂壶、小杯、崇尚武夷茶等等。这些描述的泡茶方式一如漳州,但他的记载晚于彭光斗《闽琐记》30多年,可见传承的渊源关系。

上面四个方面的材料,都不足以排除“潮州工夫茶”的说法。

从一、二来看,无论茶叶采用“工夫”之名,还是制茶工艺需要“工夫”,都不能排除茶艺使用“工夫茶”。因为一词多义,是中国语言、文字的惯例。就是从茶事来说,也是随处可见。例如:“茶”这个字,就是多义:茶树、茶叶,都可以用一个“茶”字表达;喝的茶,喝的水,也可以用一个“茶”字指称。又如:“乌龙茶”,可以指茶类,也可以指具体的茶叶。

从三来看,《龙溪县志》中的《风俗》,只记情景,并无命名。情景相似,而名称不同者有之,名称相同者也有之。究竟如何,今人难料。从四来看,清乾隆年间的彭光斗在其《闽琐记》中的记载,仅写事实,未作评判。《雅堂先生文集》,亦是如此。至于施鸿保于1858年的完稿《闽杂记》,写得很清楚:“漳泉各属,俗尚功夫茶。”也就是说:漳州、泉州称“功夫茶”。但是,也不能因此不许别人称“工夫茶”吧!

本来,名称之争,来历如此,不足为怪。但是,如今成为社会关注,不得不发表浅见。

孔子云:“名不正则言不顺,言不顺则事不成。”。为了工夫茶事业成功,我们不得不说!

王阳明说:“合得本体是工夫,做得工夫是本体”(《传习录》)。“工夫”即“本体”。

工夫茶需要哲学的领悟,才能得其神、精其艺!

原标题丨潮州,潮州,应是"潮州工夫茶"!一一余悦研究员回答"热点新闻"引起的新疑问

注:内容来源悦读茶书会,作者旷达斋,内容贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

对于很多爱茶人来说,蒙顶甘露一直都是心中魂牵梦绕般的存在。

蒙顶甘露

蒙顶甘露,既好看又好喝,总能给人以赏心悦目的感受、沁人心脾的感觉。正所谓“味为甘露胜醍醐,服之顿觉沉疴苏”。

品茶、论茶,我们总会情不自禁地想起一则堪称中国茶文化史上影响力最大,大到几乎家喻户晓的茶广告来,那就是“扬子江心水,蒙山顶上茶”。

时至今日,只要是爱茶之人,都对“扬子江心水,蒙山顶上茶”这句茶联朗朗上口、念念不忘,却不知与之同出一辙的“一瓯甘露更驰名”,其实早就为蒙顶山茶代表品牌蒙顶甘露作了最深刻、最独到的诠释。

一、“一瓯甘露更驰名”的出处

“扬子江心水,蒙山顶上茶”和“一瓯甘露更驰名”,均源自元代诗人李德载的元曲《中吕·阳春曲·赠茶肆》。这组小令,共十首,都是夸赞茶好和茶博士手巧的,语言通俗,押韵顺口,富有感染力和吸引力。

其中,“扬子江心水,蒙山顶上茶”出自第三首小曲,即:“蒙山顶上春光早,扬子江心水味高,陶家学士更风骚。应笑倒,金帐饮羊羔。”此令称道茶叶是上好的蒙顶春茶,水是上好的烹茶用的江心水,而且品茗比起喝酒来,是更上品的风尚。

“一瓯甘露更驰名” 出自第六首小曲,即:“木瓜香带干林杏,金桔寒生万壑冰,一瓯甘露更驰名。恰二更,梦断酒初醒。”此令主要赞美品茶使人清醒之功效。

后来,明代大诗人陈绛在其《辨物小志》中写到:“世传:扬子江心水,蒙山顶上茶”,表明这联名句已从李德载的小曲中脱胎出来,演变成了一句脍炙人口的谚语,又被世人用为茶联,有口皆碑。殊不知,“一瓯甘露更驰名”其实早已一语双关地对蒙顶甘露作了很好的宣传,成为一句绝佳的广告词。

甘露井

二、蒙顶甘露为何“更驰名”

蒙顶甘露,作为驰名中外的历史名茶,在茶界享有崇高声誉,为消费者所情有独钟,究其原因主要有以下五个方面:

(一)名字很文雅,是蕴含了多层深意名正言顺的“名茶先驱”

古往今来,大凡名茶都有一个文雅贴切的名称。而这个名称,又往往恰到好处地体现了这种名茶的特色,既展示了其文化内涵,也使茶叶本身的魅力倍增,使人听此名,想此茶,饮此茶,恋此茶,既给人以美的享受,也给茶文化增添了几多情趣和色彩。比如龙井、铁观音、大红袍、竹叶青等茶名都很文雅,富有意趣,其背后都少不了美妙动人的传说和典故,引人入胜。

蒙顶甘露是蒙顶山名茶诸多明珠中最光彩夺目的一颗。“甘露”作为茶名,相信很多初闻其茶名的人都会觉得特别雅致,顿时就会萌发一种冲动的品饮欲望。

一瓢甘露

甘露(梵文Amrti)音译阿密哩多、阿蜜栗多,意译作不死、不死液、天酒。北京北海公园琼岛半山上有一座铜人承露盘,据说是清代乾隆年间建造的,目的是用来承接“甘露”的。那“甘露“究竟是什么东西呢?古人认为,甘露是上天赐给人类的高级食品,它是在三更半夜由北斗星降下来的,把它同美玉屑混调后喝到肚里,便会长生不老,变成神仙。因此,“甘露”这个名字,寄托了人们对美好生活的向往和追求。

蒙顶甘露原料

“甘露”有四种意思:

其一是指甜美的露水,或者甘美的雨露。古诗云:“晓枝滴甘露,味落寒泉中”。《老子》:“天地相合,以降甘露。”《汉书·宣帝纪》云:“元康元年(公元前65)……甘露降未央宫。”

其二是指芭蕉花苞中的水液。清朝物学家、博物学家吴其濬在其所著的《植物名实图考》卷十四云:“甘蕉生岭北者,开花,花苞有露,极甘,通呼甘露。”因此也作为芭蕉的别称。明代是明代著名医药学家、“医圣”李时珍的《本草纲目·草部四》说“甘露即芭蕉也。”

其三是外来词,印度古吠陀指苏摩酒为诸神常饮之物,饮之不老不死,其味甘之如蜜。不死之神药,天上之灵酒也。

其四是佛教中的一个比喻,用甘露比喻佛法之妙味可长养众生之身心,以消苦业,以增善根,超脱轮回,究竟解脱。或者以甘露比喻佛法为无上醍醐,大悲妙药,消人业障,成人福慧,得至菩提。

蒙顶山茶称“甘露”,来源有三:

一是甘露一词,既有道家崇尚自然的风韵;在梵语中又有“念祖”之意,是为纪念茶祖“甘露大师”吴理真在西汉甘露年间(公元前53年-前50年)首开人工种茶历史先河,揭开了世界茶经济、茶文化发展的帷幕。“甘露”的命名,既是为了纪念植茶始祖,也表明了此茶的初创时间,同时还恰如其分地体现其品质特性,蕴含着世人对茶祖吴理真的敬仰之情。宋孝宗在淳熙十三年(公元1186年)敕封吴理真为“甘露普慧妙济大师”,淳熙戌申(1188年)又敕赐其“甘露普慧妙济菩萨”封号,并把他手植七株茶树的地方御封为“皇茶园”。因此,吴理真也被称作“甘露大师”“甘露祖师”。

二是因其茶香馥郁、茶汤鲜爽、味如甘露,遂以“甘露”命名。

三是佛教以甘露喻佛法之法味,融物质与精神于不二。北宋时期,在蒙顶山,道教势弱,佛教兴盛占据上风,因此,蒙顶山茶称“甘露”与之密切相关。

(二)历史很悠久,是曾经名扬天下闻名遐的“千年贡茶”

“甘露”作为茶名,最早见于南宋理宗宝庆三年(公元1227年)地理学家王象之编撰的地理学名著《舆地纪胜》,其中“雅州·蒙山”条目记载:“上清峰有甘露茶,山上常有瑞相影现”。这是目前作者查询到的关于甘露茶的最早记录,距今近900年。之后,嘉熙三年(1239年),诗人祝穆在其编撰的《方舆胜览》“雅州·蒙山”条目记载:“上清岸产甘露茶,常有瑞云及现相影现。”明世宗嘉靖20年(1541年)编修的《四川总志》,其中“雅州·蒙山”条目记载:“上清峰产甘露”,与《舆地纪胜》《方舆胜览》一脉相承。

据考证,蒙顶甘露实际上是宋徽宗宣和二年(1120年)创制的蒙顶山名茶“万春银叶”和宣和四年(1122年)创制的“玉叶长春”两种贡茶炒制经验的基础上研制成的,质量超过唐、宋时期号为天下第一茶的 “蒙顶石花”。”

特级甘露开汤

《四川总志.雅州·蒙山》山川条目记载:“蒙山,县西十里许,顶作五峰,其中峰曰上清峰,最高俯视峨眉诸山,产甘露,瑞云上有天盖智矩等寺,仰则天风高畅,万象萧瑟,俯则羌水环抱,众山罗绕,茶畦杉径,异石奇花,足称名胜,《尚书》'蔡蒙旅平'即此蒙山,多产茶,在极顶者贵,以受阳多。”

《四川总志.雅州·蒙山》物产条目记载:“仙茶,产蒙顶上清峰,甘露井侧,叶厚而圆,色紫味略苦,春末夏初始发,苔藓庇护,阴云覆焉,相传甘露祖师自岭表携灵茗植五顶,至今上清仅八小株,七株高仅四五寸,一株高仅尺二三寸,每岁摘叶止二三十片,常用栅栏封镇,其山顶土止寸许,故茶自汉到今不长不灭。”

明朝以前,饼茶、龙凤团茶和散茶同时并存。明初,各地进贡茶叶都沿袭宋代做法,制成大小不同的团状,即所谓龙团凤饼。洪武二十四年(1391年),明太祖朱元璋“废团茶,兴散茶”,加之纪念“甘露祖师”吴理真的缘故, 甘露茶越加兴盛。自此,蒙顶山茶贡品改为散茶,品名有甘露、黄芽、石花、雀舌、芽白等,其中甘露名列第一。

初时散茶以蒸青制法为主,但出现苦味难除、香味不正等缺点,于是出现了利用干热发挥茶叶优良香气的炒青技术。明代后期黄龙德在其撰写的《茶说》中这样描述蒙顶甘露制作工艺:“先将釜烧热,每芽四两,做一次下釜,炒去青气。以手急拨不停,睹其将熟,就釜内轻手揉卷,取起铺于箕上,用扇扇冷。俟炒至十余釜,总复炒之。旋炒旋冷,如此五次。其茶碧绿,形如蚕钩,斯成佳品”,这与现代蒙顶甘露的“三炒、三揉、三烘”工艺如出一辙。

“医圣”李时珍在其撰写的《本草纲目》“果部·第三十二卷·茶叶”中这样评价蒙顶山茶:“真茶性冷,唯雅州蒙山出者温而主疾”,道出了蒙顶山茶的茶性是温性的,这与蒙顶甘露、蒙顶黄芽等为代表的蒙顶山茶独特的加工工艺有着极大的关系。

蒙顶山茶历来以贡茶著称。贡茶是中国古代专门进贡皇室供帝王将相享用的茶叶。将茶叶当作贡品进献天子,最早可追溯到西周时期。据东晋史学家常璩《华阳国志·巴志》记载:周武王联合四川各民族共同伐纣之后,巴蜀地区所产之茶,就被列为贡品,于是诸民族首领就带着茶叶去进贡。那时的茶叶并非作为茗饮,而是用于祭祀、药用或食用,吃法跟煮菜汤差不多。这是最早有关贡茶的文字记载。

永兴寺甘露道场

真正的饮茶之风,由唐代肇始。由于唐代“风俗贵茶,茶之名品益众”(出自唐朝文学家李肇《唐国史补》),再加上宫廷中也大量饮茶,茶宴、茶道层出不穷,各地名茶渐渐从普通茶叶中分离出来,成了皇室及贵族阶层的高档消费品,从而催生了贡茶制度。

唐代是封建社会政治、经济、文化的顶峰时代,也是茶文化高度发达的时代。唐代贡茶制度主要有两种形式。

一是朝廷选择出产茶叶且品质优异的地方“定点”纳贡。

二是选择茶树生态环境得天独厚、产量集中、交通便利的重点地区及其产品,由朝廷直接设立贡茶院,专业制作贡茶,浙江湖州吴兴的顾渚贡茶园即是。而蒙顶贡茶,则属于第一种“定点”纳贡。

唐朝皇帝大多爱饮茶,尤其是唐玄宗之后,纵无此嗜好,出于发展经济考量也十分热衷茶事。古语道:“上之所好,下必甚焉”。皇帝嗜茶,臣子也要懂茶,以便在茶宴上陪王伴驾、谈茶饮茶。皇帝赐茶成为一种弥足珍贵的嘉奖,且有一定仪制,往往臣子在获得赐茶后会写文章以谢皇恩。之所以唐诗宋词中,专门写蒙顶山茶的茶诗词较多,就是因为当时当大官的大诗人、大文豪较多,他们有机会得到皇帝恩赐的蒙顶山茶,继而写下众多吟赞蒙顶山茶的诗、词、歌、赋、散文、佳句,至今广为流传。

唐玄宗天宝元年(742年)蒙顶山茶列为贡品,开始入贡皇室,一直延续到清末,绵延不断,长达1169年。如此受“待见”的贡茶在中国茶史上着实少见。蒙顶山茶能年年岁岁皆为贡品,清朝时还被专用于皇帝祀天祭祖,这是蒙顶山茶品质好、珍奇名贵的铁证。唐代《唐国史补》,宋代《新唐书》《宣和北苑贡茶录》《锦绣万花谷集》,明代《西吴里语》,清代《四川通志》等,都有蒙顶贡茶的记载。

清代贡茶制度最为完备,集历代大成,无论是贡茶区域、品种、数量,还是贡茶运输、交接、验收,均有严格规定,由礼部执掌。紫禁城内专设茶库,隶属内务府;另有御茶房、清茶房、奶茶房、皇太后茶房、皇后茶房、皇子茶房、皇孙茶房及各宫殿茶房等宫廷饮茶场所。除供皇族日常品饮外,贡茶亦用于祭祀、医药、宴会、赏赐诸事。

故宫出版社2014年版 《清代贡茶研究》记载:按照清宫进单,清代主要的进贡茶叶省份有13个。四川省进贡的茶叶有“仙茶、陪茶、菱角湾茶、蒙顶山茶、灌县细茶、名山茶、观音茶、青城芽茶、春茗茶、锅焙茶”等10种, 其中 “仙茶”“陪茶 ”“菱角湾茶”“蒙顶山茶 ”“名山茶”5种即出自蒙顶山。

蒙顶山茶在当时所有贡茶中地位独一无二,得到文人墨客的大书特书。晚清著名书法家、诗人、画家何绍基写有一首《名山蒙顶贡茶赋示陈新盘明府》诗,以歌颂蒙顶贡茶为主题,对蒙顶山茶的贡茶地位、县衙重视以及采摘标准、制作工艺、进贡品类、护送过程均进行了详细描述。全诗为:“蜀茶蒙顶最珍重,三百六十瓣充贡。银瓶价领布政司,礼事虔将郊庙用。旗枪初报谷雨前,县官洁祀当春仲。正茶七株副者三,旋摘轻烘速驰送。仙人手植东京前,后来化身入蒙泉。古风古雨饱嘘吮,高三尺寿二千年。朱阑环之锁纽贯,县官来时一开看。我于茶品太疏略,喜陟高山到天半。夹江昨读酒官碑,名山令谒甘露师。敢云饮啜事琐琐,民生国典相纲纬。榷酤源流有通塞,当官桑孔要深思。”

曾两次担任雅州知府的晚清著名经学家、散文家、书画家黄云鹄在其《蒙顶留题》一诗中这样盛赞蒙顶甘露:“解渴咽仙茶,涤烦沃甘露”。

植茶始祖吴理真雕塑

清光绪版《名山县志》录有知县赵懿《蒙顶茶说》,该文详细记载了当时贡茶采制、运送过程 :“每岁采贡三百六十叶,天子郊天及祀太庙用之。……岁以四月之吉祷采,命僧会司领摘茶僧十二人入园,官亲督而摘之。尽摘其嫩芽,笼归山半智矩寺,乃剪裁细及虫蚀,每芽只拣取一叶,先火而焙之。焙用新釜燃猛火,以纸裹叶熨釜中,候半蔫,出而揉之。诸僧围坐一案,复一一开所揉,匀摊纸上,胉于釜口 烘令干,又精拣其青润完洁者为正片贡茶。… …皆盛以木箱,黄缣丹印封之。

临发,县官卜吉,朝服叩阙。选吏解赴 布政使司投贡房。经过州县谨护送之”,其庄重与隆重可见一斑。

(三)地位很显赫,是曾经贵为“仙茶”名重一时的“茶中故旧”

蒙顶甘露是蒙顶山茶五大传统名茶(甘露、黄芽、石花、玉叶长春、万春银叶)中最耀眼和璀璨的一颗明珠,被誉为“人间甘露”,被尊为“茶中故旧”。

仔细盘点一下中国主要名茶真正的创始时间,尤其是有代表性的绿茶诞生的年份,蒙顶甘露不可撼动的地位便一目了然。

查阅有关史料,可以了解到:蒙顶甘露:1227年,距今794年;碧螺春:1699年,较甘露迟472年;西湖龙井,1751年,较甘露迟524年;六安瓜片:1856年,较甘露迟629年;太平猴魁:1859年,较甘露迟632年;竹叶青:1964年,较甘露迟737年……

蒙顶山上清峰的七株茶树并非凡种,而是“仙茶”。“仙茶”传奇肇始于五代前蜀后蜀时期词人毛文锡《茶谱》载:“蜀之雅州有蒙山,山有五顶,顶有茶园,其中顶曰上清峰。昔有僧病冷且久,尝遇一老父,谓曰:蒙之中顶茶,尝以春分时分,多构人力,俟雷之发声,并手采摘,三日而止。若获一两,以本处水煎服,即能祛宿疾;二两,当眼前无疾;三两,固以换骨;四两,即为地仙矣。是僧因之中顶筑室以侯,及期获一两余。服未竟而病瘥。时至城市,人见其容貌,常若年三十余,眉发绿色。其后入青城访道,不知所终。”

大意是:相传,很久以前,有位老和尚生了重病,久治不愈。有一次,和尚遇到一位老翁,老翁告诉他,蒙山中顶有茶树,在春分前后,你早日候于一旁,一旦春雷初发,马上并手采摘,只能采三天,三天过后便无效了。三日之中,如果采到一两,用本地水煎服,能治任何宿疾;若服二两,一辈子消灾去疾;服三两,可以脱胎换骨;四两,就地成仙了。老和尚听了此言,便到中顶造了间屋,虔诚地等候时机,结果采到了一两多,煎成茶汤。没想到才喝一半,病就痊愈了。过些日子,和尚到城里办事,熟人看了他,无不惊呆,老和尚居然返老还童,看上去像三十来岁的人,眉发乌青。后来,他到青城山访道,不知所终。蒙顶山中的“仙茶”,即由此而来。后来,这上清峰“皇茶园”的七株“仙茶”被钦定为正贡茶,“每茶时叶生,智矩寺僧报,有司往视,籍记叶之多少采制……贡京师仅一钱有奇”。明代名山知县张朝普说“蒙山为仙茶之所,每岁必贡职”。

据考,皇家祭祀向来以稀有之物,昭示敬天法祖之心。清代的祭祀活动分大祭、中祭与群祭。乾隆皇帝时重新规定了大祭范围:祭人、祭地、祭太庙,一直延续至清末。明清两代贡茶遍及十三省,约六十余种,其中以银器盛纳的贡茶,仅有四川贡茶六种:仙茶、陪茶、菱角湾茶、春茗茶、观音茶、名山茶,足见珍贵。六种茶品,以“仙茶”为首,其余五种专补“仙茶”之不足,因此包装形同“仙茶”。据清朝大臣吴振棫《养吉斋丛录》记载:“四川总督年贡仙茶二银瓶、陪茶二银瓶、菱角湾茶二银瓶、春茗茶二银瓶、观音茶二银瓶、名山茶二银瓶、青城芽茶十锡瓶、砖茶一百块。”时至今日,故宫博物院尚存有清代“仙茶”、砖茶实物。

而有关以“仙茶”为首的蒙顶山五茶品(即仙茶、陪茶、菱角湾茶、观音茶、名山茶)祭天、祭太庙的记载,可从前面赵懿撰写的《蒙顶茶说》一文中管窥一豹。文中还记述“相传仙茶,民间不可瀹饮,一蠢吏窃饮之。被震雷击死。私往撷者,山有白虎巡逻,以故樵牧不敢擅入。官采时,虽亢阳亦必云雨。懿验之,果然。此山之灵异与,抑亦天家玉食之重也”,足见蒙顶“仙茶”之神韵。

清代,蒙顶山茶被誉为“仙茶”,自乾隆四年(1739年)始至清代结束(1911年),专供祭天祀祖,是唯一用银瓶装的贡茶,更是皇帝的日用茶。蒙顶山“仙茶”祭天、祭太庙的用途,只在晚清时期才有,标志着蒙顶山茶的使用价值发挥到了极致,这也是蒙顶山茶自唐代“号为第一”以来又一次达到了皇家贡茶的高峰。

蒙顶山茶何以称为“仙茶”呢?赵懿在《蒙顶茶说》中解释到:“其茶,叶细而长,味甘而清,色黄而碧,酌杯中香云蒙覆其上,凝结不散。以其意,谓曰仙茶”。这与北宋史学家、文学家、政治家范镇《东斋记事》提到的:蒙山茶生长时,“雾覆其上,若有神物护持之”,有异曲同工之妙。蒙顶山茶在云中生,云在茶中行:出产此茶的时节,时常有祥云出现,以“云”派生出“神”,而神庇护着茶,“仙”的寓意涵盖其中。蒙顶山神秘的“麒麟武士图”怪象无形之中赋予了蒙顶山茶神秘、深远的文化内涵。因此,“仙茶”历经数朝而最终定名,更与其独特的生长环境、优异的品质息息相关。

乾隆皇帝曾作《烹雪叠口旧作韵》:“通红兽炭室酿春,积素龙墀云遗屑。石铛聊复煮蒙山,清兴未与当年别”,对蒙山“仙茶”给予了圣赞。有学者提出:乾隆皇帝信佛,而其父雍正晚年崇信道教,以茶祀祖,尤其讲究,而蒙顶山茶是“佛门仙茶”,于佛道可两全,也成为唯一选择。

(四)名气很逼人,是拥有众多殊荣且久负盛名的“知名品牌”

蒙顶甘露既是蒙顶山茶中最具代表性的一款历史文化名茶,也是中国最早出现的卷曲形名优绿茶,还是中国十大名茶。

也许是因为过去雅安地处中西部地区,交通、信息欠发达,虽然蒙顶甘露底子厚实,贵为“贡茶”“仙茶”,却一直比较低调,没有过度渲染她逝去的辉煌历史,一直稳健地在发展,表面上看没有像龙井、碧螺春那样赫赫有名、名噪一时。其实,现实中的蒙顶甘露一直久负盛名、名声在外。现如今,蒙顶甘露作为单品,每年的销售额达10亿元以上,可见其在市场的认知度和消费者的认可度。

追溯民国以来的百年风云,我们就会发现,蒙顶甘露其实一直在中国茶坛闪耀着熠熠生辉的光芒。民国建立,虽然蒙顶山茶停贡,但在初年,名山县知事初年仍照旧制采制,作为重大祭祀之用,或作馈赠上司的礼品。建国后,蒙顶名茶被列为国家礼茶。1959年,蒙顶甘露参加外贸部组织的全国名茶评选,获得“中国十大名茶”称号。而后,蒙顶甘露一直保持着国家级、部级、省级优质产品称号。1992年6月,在香港国际食品博览会上,“蒙顶甘露”独步天下,夺得金牌奖。2001年,美联社和《纽约日报》将蒙顶甘露评为“中国十大名茶”。2017年,包括蒙顶甘露在内的“蒙顶山茶”区域公用品牌,参加了原农业部组织的“中国十大茶叶区域公用品牌”的评审,当之无愧、昂首挺胸走进了“中国十大茶叶区域公用品牌”前列,荣登全国第四。同年,以蒙顶甘露为主要内涵的蒙顶山茶文化系统入选第四批“中国重要农业文化遗产”。2021年6月,国务院公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,“蒙山茶传统制作技艺”入选上榜,在943个申报项目中脱颖而出,足见蒙顶甘露在茶行业的影响力和知名度。

世界超模向蒙山茶传统制作技艺非遗传承人向世全学做手工蒙顶甘露

(五)市场很广阔,是独具安全保障和健康属性最终将名满天下的“明星产品”

1.蒙顶甘露有安全作为保障

2021年4月29日,在第十届四川国际茶博会蒙顶山茶推介会上,中国工程院院士、湖南农业大学博士生导师刘仲华教授在以《我心中的蒙顶山茶》为题推介蒙顶山茶时讲到:茶,作为食品、饮料,安全是最至关重要的一点。蒙顶甘露出自最佳的生态环境。众所周知,熊猫是国宝,熊猫生活的地方自然是最美最好的地方。公元前53年,雅安人吴理真在蒙顶山驯化野生茶树,开辟了世界人工植茶的新纪元,由此开创了承古烁今、冠绝天下的蒙顶山茶文化和历史。茶祖吴理真寻遍了千山万水,选择蒙顶山就是前人高远、精准的选择,尽管当时的科学没有这么发达,他凭着经验选择了这个位置。最佳的生态环境,生产出来的蒙顶甘露必定是安全的,品质卓越的。中国茶界的第一个院士陈宗懋是世界农药残留的首席专家,将绿色防控技术在全国全面推广。陈宗懋院士选择雅安,选择蒙顶山,把他的以绿色防控为重点的院士工作站试验点放在这里,给了蒙顶甘露茶安全的保障。

2.蒙顶甘露有健康属性作为支撑

同样,刘仲华院士在讲到蒙顶山茶的健康属性时这样说:今天,我们喝茶不是因为生精止渴作为第一需求,而是为了享受健康美好的生活。蒙顶甘露的健康来源于她的物质基础,她有茶多酚、茶氨酸、咖啡碱三大元素的黄金配比。绿茶,尤其是作为顶级绿茶、早春绿茶,最大的魅力就是适宜的含量赋予她的健康属性。六大茶类,随着原料不同、工艺不同,品质成分、功能成分有所差异,但是,作为蒙顶甘露这款极品绿茶,她最大的魅力是能够有效地去除自由基,能够带来很强的抗养化的活性,延缓衰老。绿茶相对于其他所有茶类,尤其是高档绿茶,像蒙顶甘露这样的高档绿茶,你坚持喝,让你的容颜永远保持在年轻态,让你青春常驻,衰老来得慢一点,这是我们所有人的共同梦想。他同时指出,作为蒙顶甘露这一款极品绿茶,她的延缓衰老、清除自由基、降脂降压、提高免疫力都是绿茶非常优越的健康属性。

综上所述,具备了安全保障和健康属性的蒙顶甘露,她的客户需求将不可忽视,无形价值将不容忽视,增长趋势将不可忽视。

目前,蒙顶甘露犹如出生高贵的皇家格格,尚待字闺中,高调的身份,低调的存在,她犹抱琵琶半遮面,以其娟秀的外形、精湛的制艺、独特的品质、悠久的历史、灿烂的文化,等待着有识之士前来品味她甘露般鲜美、犹如“鸡汤”的美味。

我坚信,不久的将来,中国茶叶的金字招牌“蒙顶山茶”品牌一定会被擦亮,重新焕发光彩,作为中国历史名茶的蒙顶甘露必将大器晚成、万众瞩目、一“茗”惊人,从历史名茶走向现实名茶并驰名天下!

甘露石屋

作者简介陈开义,男,雅安市作协会员。先后在《中华茶文化》《茶博览》《茶周刊》《中国茶叶市场》《中国茶业》《走遍中国》《星星诗刊》《四川日报》《四川农村日报》《四川人大权力报》《四川政协报》《圭臬诗刊》《调查与决策》《四川三农》《农村建设》《四川茶叶》《四川省情》《四川文学》《四川旅游》《四川画报》《四川文艺》《县域经济》《茶缘》《四川水利报》《深圳特区报》《天天快报》和今日头条、北京茶叶网、亚太茶业网、凤凰网四川、网易、快资讯、一点资讯、名茶网、中华名茶网、茗边、手机搜狐网、手机新浪网、新茶网、茶旅世界、四川茶报等50余家媒体发表各类文章、500多篇(件)。先后参与主编名山抗震救灾专著《撼魂》,编辑《茶祖故里行》、《吴之英评传》、《丰碑》等著述,作品多次入选《2019四川诗歌年鉴》《雅雨清风——雅安70年文学作品精选集》等专辑。著有个人文集《杯中岁月》。

来源:茗边

如有侵权 请联系删除