紫砂发展到今天有着各种各样的壶型样式,而总是有那么几种是长盛不衰,一直受我们喜爱的款式,『梅花周盘』即是其中之一。

梅花周盘也是紫砂七老中的王寅春先生,最为著名的一款作品。

▲梅花周盘 王寅春制

曼生周盘

梅花周盘是在『传统的周盘』上演变而来的,最早是陈曼生与杨彭年创制的周盘壶。

▲周盘 杨彭年制

此为『圆器』,流短直、把圆环略方,钮圆柱状,壶底为圆环,并有三枚乳丁分布于壶底。

此亦是文人壶中的一款佳作,曲中有直,方圆兼济。

余国良梅花周盘

而后有俞国良先生进行改动设计,将此发展为『筋纹器』。

▲梅花周盘 余国良制

壶身六瓣梅花形,钮似花蕊,线面各段交待清楚,制技着重细部刻划。

形制严谨,上下呼应和起伏跌宕自然,风韵秀美,被喻为俞国良代表作之一。

王寅春梅花周盘

而将梅花周盘正式变为经典的乃是王寅春先生,其在余国良先生的梅花周盘上又进行了创作。

▲梅花周盘 王寅春制

挺直而落的壶身,三弯流嘴,细致的壶盖等,开梅花周盘之新风。

由上俯视,似梅花朵朵,盖的似蕊,盖面盖圈、壶肩皆为一朵朵盛放的花。

口盖之吻合严密,间不容发,尤为卓绝。

▲梅花周盘 王寅春制

通壶制作审慎,工精艺谨。由盖的到壶身,每一处转折线角明确清晰,筋囊工整匀称,相互间又一气贯通。

▲梅花周盘套组 王寅春制

此为王寅春先生所指的梅花周盘套组,壶体做六瓣梅花状,壶身与壶盖浑然一体,盖纽塑为花蒂。

构思巧妙,线面清晰,制技细腻,韵味秀美。

杯亦做六瓣梅花状,内施白釉。

▲梅花周盘

而后有将流把皆改为六瓣菱纹,气韵贯通,有变化之妙,让人感觉精到、精致、精美、精神。

如今市面上之筋纹器多有以钢模敲印,以致许多壶友认为『筋纹器皆是以模型所制』,其实不然。

▲全手制作

上图为梅花周盘全手制作部分过程,全手筋纹器仍是有的,在这个逐利的时代仍是有些守着传统,精耕细作数十年如一日的手艺人存在。

如梅花周盘,亦会传承不断。

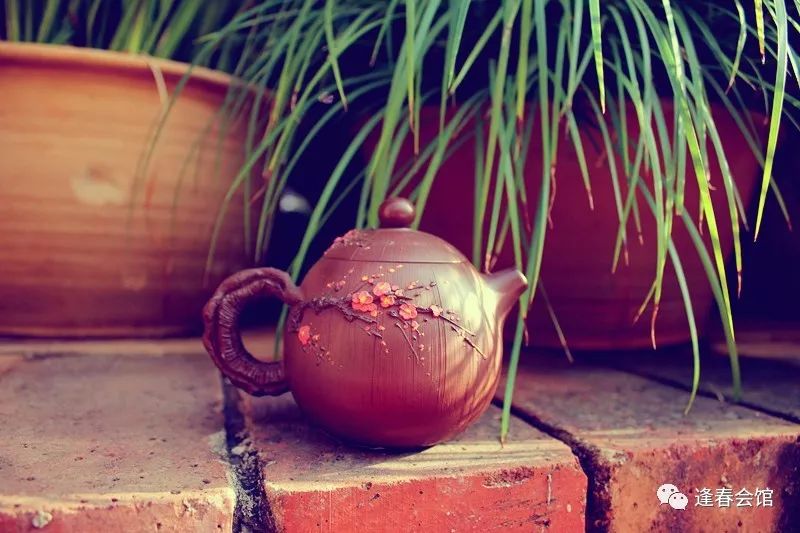

紫陶艺术不仅是各种文化的综合体现,更是有灵魂的艺术。而紫陶壶的灵魂便是艺人的风骨和追求。犹如梅花疏影,冷蕊争发,老梅斑驳、铁骨峥嵘,新梅瘦枝疏萼,不同颜色的梅花傲立其间,令人神醉。

梅花常被喻以:坚韧不屈、铁骨峥嵘、高洁傲寒的象征,更有传春报喜、吉祥平安之意,被古往今来的文人墨客咏诵。梅花入紫陶,为我们打开了不一样的一方紫陶映画。紫陶壶上装饰树叶、梅花,让整个作品追求造型优雅,做工精致,在传统中创造新意。

壶身梅花数枝,疏影横斜,苍劲灵动,似有暗香隐约。朵朵有神,却各不相同。万般风情,令人击节。而套壶之中的茶杯,又巧妙地和壶体吻合,娟秀挺拔,令人赏心悦目,让我们感受到梅花铁骨冰姿的气韵。

梅花或含苞、或半开、或盛放,疏密有致,富有生命的样子,壶身壶把塑为梅枝,枝头有数朵小梅花贴于壶身,这样的作品,让壶有了灵魂,其绰约风姿,仿佛是有温度和香气的,令人销魂。

当梅花遇上紫陶,一把把梅意动人,遐思无限的梅花壶器,朵朵寒梅绽紫砂,把把陶壶饱满精致,意韵清雅,苍秀清雅,既彰显出紫陶的古朴韵味,又散发出自然的艺术魅力。

中国是茶的故乡,是拥有茶文化的文明古国。茶第一次被中国人所发现和利用始于遥远的先秦时期,在经历了千年的积淀与发展以后,茶逐渐在中国形成了其独有的韵味与丰富多彩的文化特色。除了有不同品类的茶叶来满足人们日常饮茶的需求,更衍生出了一套于沏茶、赏茶、闻茶、饮茶、品茶外的精神品质以供人们陶冶情操、培养性情。

中国地大物博,美食种类繁多,因此古往今来便有“美食配美器”一说,茶道也不例外。饮茶注重“色、香、味、形、器”,“器”指的便是饮茶的用具。

隋唐之前

茶圣陆羽在《茶经》中说“茶之为饮,发乎神农”,茶具也是伴随着茶叶的发现与利用而出现的。隋唐以前,人们将茶以药用和菜肴的形式采用,茶食不分,由此煮饮茶叶与烹煮饭菜的器具几乎无异,茶、酒、食混用。历史上最古老的茶具被称作缶,小口大肚,用陶土做成,形状古朴笨重粗糙。随时间推移,后也有初具雏形、外表光亮平滑的釉陶茶具,色调绚丽美观,凸显出其艺术性。

隋唐时期

到隋唐,随着人们对美好生活质量的追求与对茶饮的推广普及,茶逐渐在社会上得到重视。人们探讨饮茶艺术,将儒、道、佛融入其中,首创了茶道精神。在艺术品茗阶段,人们除享茶味本身之外,也开始讲究茶具的精美完备程度,由此逐渐有了专门针对茶饮的器具系统。上唐前期,社会风气淳朴,饮茶之风盛行,茶具也由陶器的青釉、白釉发展成陶瓷为主,以朴素、实用为美。盛唐时期,社会奢靡风华,在饮茶文化中茶具更是被推向了高潮,在富家甚至有金、银、铜、锡等金属茶具,以茶具之美映衬品茗之佳。

陆羽在《茶经》中提到“造茶具二十四事,以都统笼贮之,远近倾慕。”这其中所说的茶具二十四事,即:风炉(生火煮茶)、笤(竹丝编制用以采茶);炭挝(铁器用来碎碳);火夹(夹碳);釜(煮水烹茶用具);交床(木制品,放釜);纸囊(储茶用具);碾、拂末(碾茶,拂茶);罗合(罗筛茶,合贮茶);则(量茶用具);水方(贮水);漉水囊(过滤用具);瓢(杓水);竹荚(煮茶时环击汤心,以发茶性);鹾簋、揭(唐代煮茶加盐去苦增甜,前者贮盐花,后者杓盐花);盂(贮热水);碗(品茗用具);畚(贮碗用具);扎(洗刷用具);涤方(用以贮水洗具);渣方(收纳各种沉渣);巾(擦拭器具);具列(用以陈列茶器的物事);都篮(饮茶完毕,收贮所有茶具)。当然茶具二十四事在唐代也并非是寻常百姓家用的,一般是文人墨客和贵族之家才可装备如此齐全的茶具。

宋朝

与唐代所讲究自然之风的饮茶之道不同,随社会奢靡风气的高涨,宋代饮茶的习俗“斗茶法”逐渐兴起。《茶录》中提到“茶色白,宜黑盏,建安所造者绀黑,纹如免毫,其坯微厚,燲之久热难冷,最为要用。出他处者,或薄或色紫,皆不及也。其青白盏,斗试自不用。”为更好的搭配茶色与茶香,人们在茶具的选用上也别有一番风格。

宋代饮茶的茶具以茶盏为主,有黑釉、青釉、青白釉、白釉、酱釉五种,造型饱满、外观精美。其中更是以“建盏”为上品,以凸显茶色的酱黑釉瓷碗、台盏及盏托等为主,注重陶瓷的成色与“盏”自身的质地纹理以及薄厚均匀。斗茶时,雪白的茶汤色与建盏外围的黑釉相称,水痕分明,便于人们分辨茶叶的优劣;建盏的形状口大底小,犹如一个漏斗,足够容纳翻滚而入的汤花;盏壁较厚,以维持恰到好处的温度,保证茶水可以“久热不冷“。偶尔,也可以在建盏的表面看到阳光下闪闪发光的美丽花纹,有的如兔毛一样细密,被称作“兔毫斑”,有的如鹧鸪颈项上的云朵纹,被称作“鹧鸪斑”,十分珍贵。

明朝

元代茶文化和茶具的发展同样与其历史发展相适,因保持游牧民族的生活习性,重武轻艺,因此茶及茶具的发展并未有明显的改变,元代担当了承上启下的角色。而进入明代,茶具前期颇有返朴归真之感,后又由节俭淳朴向纷华靡丽过渡,人们对茶道的艺术越来越精,对泡茶、观茶色、酌盏、烫壶也更有讲究。明人饮茶,重视茶味,讲究茶趣,因此十分强调茶具的选配得体,茶具在实用性和艺术性上达到统一。受此影响,明代开始,茶具终于被完整定义,不再与食、酒等容器混用,主要指饮茶之器,延续至今。

明代的茶具主要以瓷器茶壶和紫砂茶具为主,人们不再追求茶汤和茶具本身的搭配,而是把注意力逐渐转移到茶叶本身的韵味上。明代以前瓷器通常以青瓷为主,而后转为白瓷,特别是青花和五彩极受人欢迎。例如人们现在所熟知的景德镇青花瓷,蓝白花纹交织徘徊于瓷器本身,釉质彩料明亮清透,色彩素洁沁人心脾,有心旷神怡之感,增添其青花茶具的魅力。明代有名的茶具还有紫砂壶,它是由紫泥、红泥、团山泥烧制而成,胎质细腻,透气而不渗漏,耐热而不破损。据《长物志》记载:“茶壶以砂者为上,盖既不夺香,又无热汤气。”砂壶可以保证人们品味到茶叶高质量的色泽与色香,所以砂壶被视为茶具中的佳品。紫砂壶讲究对品茗、水质、器具的美韵,既包含中国茶艺崇尚自然、古朴的一面,也融合了儒家道家喜平、内敛的一面。

清朝

清代是一个多元的社会,民族融合,经济繁荣,清人的生活丰富多彩。康熙、雍正、乾隆“不可一日无茶”之上层社会的民族文化、精神风俗也逐渐转向民间大众,使得茶具类型众多,色彩多样,同时配以琴棋书画加持,将茶具制作与品茗艺术推向了新的高度。

清代茶具名目繁多,其釉彩、工艺及纹样等都各有特点。清代的釉彩不同于明代,仅以红、蓝、黄、绿、绛、紫等几种含量饱和的原色为主。清代手工艺人通过苦苦钻研,调制出高达几十种的中性间色釉,例如红釉又分朱红、柿红、枣红等,青釉又分冬青、豆青、豆绿等,使茶具瓷绘艺术的装饰风格更多样独特。此外,清代瓷器也大量使用创意性的加金抹银等装饰手法,创制戗金、炙金、描金、泥金、抹金、抹银等种类,高超的新品种和新技术加持使得清代茶具艺术更为丰富多彩,欣赏性也得到提升。而茶具上的铭文绘画也增添了茶具的人文性与艺术性,民间茶具笔锋豪迈,写意与写实共存;御用茶具标致规范,工艺繁复。

在中国文化的历史长河中,对于茶文化的描绘与刻画部分还体现在中国的绚丽文学中,以文以载道的精神传承并传播着中国茶文化的内涵。《红楼梦》是作者曹雪芹倾注大量心血所完成的百科全书式作品,它的文学和艺术价值极高,一直以来各路学者为此前赴后继、白首穷经。曹雪芹将文字的精华唯美与品茶的修身养性相融合,《红楼梦》上下两册提到“茶”共有两百七十余处,茶事约有三百余处,后更是有“栊翠庵茶品梅花雪”一回专门品茶论水,进行深刻的描写与解读。其精美茶具以“海棠花式雕漆填金云龙献寿的小茶盘配以成窑五彩小盖钟”“一色官窑脱胎填白盖碗”“绿玉斗”“贮藏梅花雪水的‘鬼脸青’茶瓮”等著称,曹雪芹将这些富丽堂皇的茶具栩栩展开于中国茶文化的美好风俗画卷之上,反映了明清之际茶具的精巧与繁华。

饮茶从物质活动转向精神艺术活动,茶具也随之越来越精进。除了满足人们日常饮茶的需求外,茶具也被赋予了审美、精神内涵等意义。在品茗这项高雅的精神艺术活动中,茶、水、器、火四部分缺一不可,而这任何一个步骤都离不开茶具,“具”的选择与使用可以直接决定“色、香、味、形”的终极形态。唐代茶具典雅蕴藉,宋代茶具瑰丽绚烂,明清茶具返璞归真……茶叶本身无法顺着时间历史的长河从远古时期流传到现在,但是茶具可以,它是传承茶文化的重要媒介。古人将各时期的茶具遗留给后人,正是等待茶的文化历程被揭开。

来源:文旅中国,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除