4月30日,景东县举行“茶出银生回味无量”茶产业高质量发展论坛,来自全国各地的学者、行业专家及茶商代表共同为景东茶叶产业发展献计献策。

景东县委书记张泽忠,县委副书记、县长李八一等县四班子领导;浙江大学茶叶研究所所长、景东县茶产业发展顾问王岳飞及全国各界从事茶叶方面的专家、学者和企业家、爱茶人士;景东县茶产业专班成员单位、乡镇有关负责人、部分茶企负责人;媒体记者参加论坛。

景东县委副书记、县长李八一对景东茶产业发展作主旨发言。

中检技术服务(深圳)有限公司总经理鲁慕华就“品牌建设”作发言。

杭州千瓯雪茶叶有限公司总经理刘鑫童就“市场营销”作发言。

原中共普洱市委党校市情研究室教授、普洱市茶城银发文化专家顾问团团长黄雁教授以“茶出银生”历史文化为主题作发言。

云南茶窝子茶业有限公司董事长周文军代表景东茶企作交流发言

浙江大学茶叶研究所所长、景东县茶产业发展顾问王岳飞教授对如何实现景东茶产业高质量发展作发言。

回望银生(一)

——黄雁

迄今1285年的公元738年,也是唐朝开元年间,唐王朝扶持蒙舍诏统一“六诏”,建立以洱海为基地的“南诏国”。诏主皮罗阁主居蒙舍城,今巍山县城,被封为“云南王”。至此,南诏国历传13王,统治长达200余年。

南诏国的疆域有多大?《云南通志》(卷三)中记载:至公元765年,南诏的疆域,“东接贵州,西抵伊落瓦底江,南达西双版纳,北接大渡河;东南接越南边界,西南至缅甸中部,西北与吐蕃的剑川为陪,东北达戎州(今四川宜宾)”。从天宝年间到贞元十年以后,南诏疆域东至大唐,南至交趾,西至摩伽陀国(印度古国)南诏国境内,根据各民族的分布和政治、经济状况的不同特点,设有“十赕(意为:州)”“七节度”“二都督”。

南诏何时开设银生节度的呢?“建都镇塞,银生于黑嘴之乡”。《云南民族史》载:“公元762年(唐代宗宝应元年)冬天,阁罗凤率兵‘西开寻传’,征服金齿、银齿、绣脚、绣面、茫蛮、寻传、朴子、望蛮、‘裸形蛮’等众多的部落。……阁罗凤派人‘刊木通道’(南诏《德化碑》),军队随之而入,直到丽水(今伊洛瓦底江)西部的祁鲜山(今缅甸克钦帮境内的甘高山)一带,筑镇西城(今盈江县西部境外的曼冒),设镇西节度(后改丽水节度)统治西部和西南部边疆的各部落;又在南部的茫蛮部落区建银生城,设银生节度以统治南部边疆各部落”。——南诏《德化碑》

“银生”一地因何得名?银生这个地名其实就是汉语取意,强调该区域的特产是银。这个方向后来曾经有兴盛一时的茂隆银矿,有专家推证在南诏时期已经有银矿发现与开采。《云南通志·卷三》载:南诏在南部地区设置银生节度治银生城,银生城与开南城分别位于今景东彝族自治县锦屏镇及文井镇的开南村,后二节度合并,称银生节度。

银生城建于何处?“银生城”位于今景东县锦屏镇,“开南城”位于今景东县文井镇开南村,“威远城”位于今景谷县威远镇,“奉逸城”位于今普洱县宁洱镇,“利润城”位于今勐腊县易武,“茫乃道”位于今景洪,“柳追和城”位于今镇沉县恩乐镇,“扑赕”位于今南涧县公郎,“通镫川”位于今墨江县联珠镇,“河普川”位于江城县勐烈镇,“大银孔”位于今泰国清迈。以上各地即为今普洱市、西双版纳州及泰国景迈、老挝北部、越南莱州等地。

“银生城在扑赕(今大理南涧)之南,去龙尾城(今下关)十日程,东南有通镫川(今墨江),又直南通河普川(今江城勐烈镇),又正南通羌浪川(今越南莱州),却是边海无人之境也。东至送江川,南至邛鹅川,(老挝北部的会塞、琅勃拉邦、风沙里一带)又南至林记川(今缅甸景栋),又东南至大银孔(泰国清迈)(全境即为今普洱市、西双版纳州及泰国景迈、老挝北部等地)。又南有婆罗门、波斯……。外通交易之处,多诸珍宝,以黄金麝香为贵货。……又开南城(今景东文景)在龙尾城南十一日程,管柳追和都督城(今镇沅恩乐),又威远城(今景谷)、奉逸城(今宁洱)、利润城(今勐腊易武),内有盐井一百来所。茫乃道(今景洪)并黑齿等类十部落,皆属焉。陆路去永昌十日程,水路下弥臣国三十日程。南至南海,去昆仑三日程……”(《蛮书·云南城镇第六》)。

樊绰是否到过银生?《蛮书》载:“臣于咸通三年春三月四日,奉本使尚书蔡袭手示,密委臣单骑及健步二十以下人,深入贼帅朱道古营寨……从安南府城至蛮王见坐苴咩城(今大理市)水陆五十二日程。咸通四年正月六日寅时,有一胡僧裸形,手持一杖,束白绢,进退为步,在安南罗城南面。”

樊绰于咸通三年(862年)三月四日从越南河内出发,至咸通四年(863年)正月六日终于到达河内(安南城南),共历时302天。

早在西汉时银生就已经对野生茶开始栽培驯化,并在无量山和哀牢山遍地种植,所产之茶很早就输往吐蕃和中原一带。南诏和大唐天宝战争之后,南诏王阁罗凤接受吐蕃“赞普钟”称号,与大唐决裂。吐蕃要求银生进贡茶叶,银生节度不仅要向南诏上贡好茶,还得向吐蕃纳贡,因此每年都要派出上万人上山采摘茶叶和猎捕麝香。

“茶出银生城界诸山,蒙舍蛮以椒姜桂和烹而饮之。”樊绰之于普洱的贡献是非常重要的。陆羽《茶经》里漏记了普洱茶是陆羽的遗珠之憾。

《烹雪用前韵》

清·乾隆皇帝

独有普洱号刚坚,清标未足夸雀舌。

点成一椀金茎露,品泉陆羽应惭拙。

……

“银生城界诸山”与李石“银生诸山”在地域分布上不同。

樊绰撰《云南志》卷七说:“茶出银生城界诸山,散收无采造法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之。”

(五代·晋)李石撰《续博物志》卷七说:“茶出银生诸山,采无时。杂椒、姜烹而饮之。”

当第四季冰川在地球上肆虐的时候,在无量山跌宕起伏的避难所里,群峰拥抱着丘陵河谷,来自孟加拉湾的暖湿气流安抚着草木生灵。郁郁葱葱的被子植物听到了森林的赞歌,于是生出了许多快乐的枝丫,长出了柔美的绿叶,人类叫它们宽叶木兰。它们是被子植物之源,是山茶目、山茶科茶属及茶种的始祖。

经过千万年岁月的更迭,在银生城界诸山的密林中,野生大茶树的身影郁郁葱葱。它们最先在原始林地里,从乔木型到半乔木的过渡型,再到形成灌木的栽培型,依次向东发展,茫茫丛林中的伟岸身姿逐渐消失,代之而起的是那些不到一人高的茶树丛,这恰恰是他们走出丛林的特殊身躯。而这样的演变,又历经了几千年时光的交错。

据史料记载。早在3000多年前的战国中晚期,澜沧江流域就有人类居住,他们是古代百濮百越的后裔,在历史上,百濮民族曾经南迁,在中南半岛建立了以吴哥窟为代表的旷世文明。与这些远出国门的祖先相反,留在国内的濮越后裔,直至民国时期仍身处密林,在茫茫苍苍的无量山中日出而作、日落而息,也许正是由于这千年的闭塞、千年的隐居,山民们才能与大自然息息相通。在这里,他们食百草、尝百味,将无数大自然的馈赠收入自己的杯盏之中,满山的奇珍化成强健体魄的营养,其中茶叶便是“银生城界诸山”山民最早驯化、种植和享用的。

美国著名汉学家艾梅霞在她的《茶叶之路》一书中就提到了茶叶源于云南南部,它从这里流出,在距今2000多年前传播至中国各地。与此同时,这一区域的土著居民已开始将茶叶压制成茶砖、茶饼,通过马帮将它们运出云贵高原,并一直向北直抵河西走廊,甚至再向西抵达中亚地区——这条茶路,被称为人类历史上的第一条茶叶贸易之路,因路线像弓,亦称“茶文化之弓”。

遥想当年,悠悠古道,匆匆行色,尘土飞扬,马蹄零落。云游的马帮就这样,以茶为缘起,沿着茶马古道缓缓移动了千百年,像一朵又一朵饱含了雨林与峡谷灵性的云,行行复行行地飘向喜马拉雅,飘向皇城天朝,飘向世界的许多地方,不仅将茶的灵性撒播天下,更在神州大地多姿多彩的茶文化中酿就了普洱茶历久弥新的独特秉性。最终成就了弥漫着历史沉香的天下普洱。(未完待续)

来源:景东县茶协,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

▲青青莓茶叶 谢望东摄

我生长在绝版的山水中,是第四世纪冰川灭绝性扫荡后的“遗珠”;

我叫茶非茶,因具有杀菌抗炎、镇痛消肿、降脂降压、清咽利嗓等功效,千百年来被当地土家人称为“土家神茶”;

我虽入口微苦,却用小小身躯带动了5.5万多名农村劳动力就业,是回味甘甜的“致富茶”、“幸福茶”;

我是来自张家界的莓茶。

▲欢声笑语满茶山

近年来,永定区把张家界莓茶作为精准扶贫、乡村振兴、“一县一特”的主导产业予以重点培育、重点打造,探索走出了一条以莓茶助力脱贫攻坚,推进旅游扶贫,促进茶旅融合,实现乡村振兴的新路子。

政策扶茶

小藤叶“变身”大产业

张家界莓茶是一种多年生藤本植物,学名显齿蛇葡萄,因其加工过程中细胞破碎,细胞中所含的黄酮活性成分渗透到表面形成一层“白霜”,故称之为“莓茶”,经检测,其黄酮含量最高达43.78%,内含17种氨基酸和14种营养元素,堪称“黄酮之王”。

▲莓茶牙尖

面对得天独厚的条件,小小藤叶如何扛起精准扶贫、乡村振兴的大旗?加快推进莓茶产业发展是永定区的诀窍。

近年来,永定区按照“政府引导、农户主体、市场运作、企业带动”的思路,大力实施“特色强农、品牌强农、质量强农、产融强农、科技强农、开放强农”莓茶产业扶贫六大行动,相继出台了《特色产业精准扶贫规划(2016-2020)》、《永定区“张家界莓茶”产业发展五年行动计划暨“5111”行动计划(2019-2023年)》等政策措施,在项目安排、资金筹集、力量配备、宣传营销等方面积极引导支持。

▲罗塔坪乡里茶满山

走近罗塔坪乡,田地里、山腰上满眼都是茶园,大大小小的茶厂就在道路两旁星罗棋布,随处可见的莓茶弥漫出诱人的味道。

“张家界莓茶最早就是在我们长寿村发现的,这些年通过政府引导、农户带动,从最开始的3亩茶园、手工制茶,现在我们这里几乎家家户户都在参与种茶、制茶了,茅岩莓公司还研发生产了牙膏、含片、面膜等深加工产品。”罗塔坪乡党委书记罗凤说道。

▲神州界莓茶

截至目前,该乡莓茶种植面积达2.3万亩,人均种植面积2.6亩,年产值2亿元多元,人均纯收入近8000元,莓茶生产合作社及企业达到29家,取得SC认证的莓茶企业达到5家。张家界神州界农业产业开发有限公司莓茶特色产业园获批湖南省现代农业特色产业园,长寿村(莓茶)获全国一村一品称号。

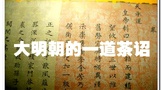

▲神州界开发的莓茶特色产业园

罗塔坪乡只是永定区莓茶产业快速发展的核心地带之一,目前,全区茶叶(莓茶)总面积11.5万亩,主要集中在茅岩河、罗塔坪、三家馆、桥头、罗水等19个乡镇(街道),全区专门从事莓茶种植的合作社、家庭农场等生产经营主体已达101家,建成了3个张家界莓茶特色产业省级示范园,2个万亩莓茶发展乡镇,10个千亩莓茶发展村,20个标准化生产示范基地,2个种苗圃基地。创建实施了国家现代农业产业园(莓茶)、国家农村一二三产业融合发展莓茶特色产业强镇(茅岩河镇)、“一县一特”特色产业集聚区、国家农村一二三产业融合发展试点区县等一批项目。

▲茅岩莓公司罗塔坪茶园基地

在政府扶持引导之下,张家界莓茶进入了发展的“快车道”,形成了“乡乡建基地、村村有合作社,户户搞产业、人人当股东”的产业发展模式,小藤叶“变身”大产业,为乡村振兴插上了腾飞的翅膀。

品牌引领

“土特产”“闯”出新天地

▲张家界莓茶文化节活动现场

7月26日,2021年“中国·张家界莓茶文化节暨全国首届农民莓茶采收邀请赛、全国农村青年致富带头人走进张家界活动”开幕式在张家界市民广场开幕。

这是张家界深入推动乡村振兴战略实施,巩固脱贫攻坚成果,进一步加快“张家界莓茶”产业发展,提升“张家界莓茶”公共品牌知名度和影响力又一重要举措。

当今世界,商品消费已进入品牌消费阶段,品牌是致胜法宝。为让养在深山的“土特产”——张家界莓茶走出“深闺”,永定区成立了以区长任组长的莓茶产业发展领导小组,下设莓茶办,每年整合安排引导产业资金3000万元以上,支持莓茶品牌建设发展,积极打造张家界莓茶品牌,为乡村发展振兴装上“永动机”。

▲规范生产的张家界莓茶 谢望东摄

在品质规范上,永定区制定了《张家界莓茶种植技术规程》和《张家界莓茶初加工技术规程》两个地方标准,规划建设3个张家界莓茶绿色标准种植示范带,推动全区建设莓茶绿色标准种植园10万亩以上。同时,该区推进区、乡(镇)农产品质量安全监管机构标准化建设、农产品身份证管理和质量安全追溯体系建设,规范化率达91%以上,2020年创建了10个有机莓茶标准化生产示范基地,并在全域推进莓茶质量安全区县创建工作。多年来,永定区没有发生莓茶产品质量安全事件。

▲土家贡莓茶

在平台搭建上,永定区整合行业资源,组织成立了张家界市莓茶协会,策划了“张家界莓茶”logo形象设计等区域公共品牌推介活动,成功申报了11个绿色食品,2个有机食品认证,莓茶协会团体标准6个,莓茶加工产品注册商标41个。以莓茶为主题举办了“科技协同创新,莓茶五业兴旺”双院士支撑莓茶产业高质量发展论坛,授予“山水组合”张家界莓茶公益形象大使,开展寻找“最美莓茶姑娘”活动、莓茶抖音短视频大赛、张家界莓茶微电影等系列活动。

▲寻找最美莓茶姑娘活动总决赛现场

在品牌宣传上,永定区积极组织参加各类重要博览交易会,引导企业以“政府+媒体+特色产品+网络直播+电商”的融媒体宣传形式,在乡农荟大直播,快乐购芒果扶贫云超市等电媒平台开展了区长、书记、网红直播活动营销15场次,组织了张家界微生活电商等5家电商公司,开展了莓茶线上线下营销,拓宽莓茶市场渠道。张家界莓茶还通过搭飞机、上高铁、上火车、植入电视剧等发布及树立了品牌形象广告。

▲张家界莓茶上飞机

如今,“张家界莓茶”已先后获得国家地理标志证明商标、国家农产品地理标志登记保护产品认证、首届“湖南气候好产品”等认证认定,永定区获得“莓茶之乡”称号。“张家界莓茶”参加第十六届上海国际茶业交易(春季展)博览会,获“创新养生茶奖”,张家界茅岩莓有限公司的“茅岩莓”商标已被原国家工商总局认定为中国驰名商标,其产品已通过国家有机产品认证。湖南乾坤生物科技有限公司等企业先后获得各类茶博会、农博会金奖产品22个。天门飞雪莓茶被中国国际文化传播中心作为国礼赠送给日本,以色列,巴基斯坦等驻华使馆。

▲永定区荣获“莓茶之乡”

2021年,永定区莓茶产品出口额预计为300万美元,实现年增长率为5.5%以上,张家界莓茶产品销往北京、上海等30多个省市及韩国、日本等10多个国家,市场竞争力不断增强张家界莓茶这张“新名片”闯出了一片新天地。

助农兴农

“金钥匙”打开小康门

▲采茶中的吴志国 谢望东摄

“因为手不太方便,以前就只能在家里干点农活,现在在茶园采茶,最多的时候一天可以采30斤,一年收入3万多元。”摆脱贫困后的吴志国始终笑容满面地干着活,今年66岁的他家住永定区三家馆乡三家馆村,老两口均为残疾人,自张家界茅岩河投资有限公司在三家馆乡种植莓茶以来,就一直在该基地务工。

2015年,张家界土家族人覃国银回到家乡,成立了张家界茅岩河投资有限公司,在永定区茅岩河镇安坪、青安等8个村新建莓茶种植基地1500多亩,推出“土家贡”莓茶品牌。受益于“公司+合作社(基地)+农户”的模式,8个村在莓茶产业的带动下,陆续脱贫出列。

▲茅岩河茶园分布图

为促进张家界莓茶产业化发展,带领更多山区百姓脱贫致富,2018 年,茅岩河公司在三家馆村,流转土地九座山头,占地面积 4000 亩,打造张家界莓茶千亩标准化示范基地。有了企业的带动,昔日无人问津的偏僻乡村,如今莓茶种植面积达到2000多亩,成了张家界莓茶种植之乡。茅岩河公司通过土地流转、劳务用工等,每年为务工村民创收200多万元,人均年创收2.5万元以上。

▲土家贡莓茶

“莓茶产业发展起来了,老百姓的口袋也鼓起来了,一举多得。”覃国银高兴地说。截止到2020年,茅岩河公司订单帮扶与孵化基地模式推动张家界莓茶基地发展突破万亩,带动建档立卡户达 3800人以上。茅岩河公司被评为省级扶贫龙头企业。

▲种苗现金发放现场

这是永定区推动莓茶产业在全区产业扶贫中“挑大梁”,实现以茶兴村、以茶绿村、以茶富村的生动写照。

为依托莓茶产业助农兴农,助力脱贫攻坚,永定区整合产业扶贫资金5250万元用于支持莓茶产业的发展。同时,通过“一亩园经济”“两免一包”和新型经营主体以奖代扶等政策措施,发展“一亩园经济”莓茶基地5.7万亩,实施产业扶贫项目375个,基本实现贫困户产业扶贫全覆盖,充分激发贫困户内生动力。

此外,永定区还大力推广订单农业、土地流转、入股分红、务工就业和“五金一利”联结模式,建立张家界莓茶兜底贫困户帮扶基地,建立紧密的利益联结机制,促进龙头企业与贫困户形成“风险共担、利益均沾”的利益共同体。

▲张家界莓茶成为了农户手中“致富茶”、“幸福茶”

数据是最好的证明。2020年,莓茶产业已带动全区7112户近2万名贫困人口脱贫,人均增收6000元以上,莓茶现已经成为永定区群众脱贫致富的重要渠道。昔日深山不起眼的藤条植物叶,已华丽转身为群众脱贫致富的“金钥匙”,打开了一扇村民脱贫致富奔小康的幸福门。2019年、2020年,永定区连续被评为全省脱贫攻坚先进县市区。

文旅活茶

“新姿态”加速振兴梦

沿蜿蜒的盘山公路环山而上,一路茶香四溢,风光迤逦。登顶远眺,一垄垄茶树随山势曲折延绵,山高云低,满目苍翠,不远处的半山腰间,茶叶加工厂、莓茶研究所、土家小院招待所、恒温泳池……应有尽有。这里是白马山莓茶主题公园。

▲鸟瞰白马山莓茶主题公园茶园一角 谢望东摄

“对于病患和年龄稍大的家庭来说,只依靠莓茶产业,经济收入难以保障。”湖南乾坤生物科技有限公司董事长刘超说。为此,刘超以土家族文化和莓茶文化为“引子”,将“莓茶+旅游”结合起来,把白马山莓茶种植基地打造成旅游景点,形成茶旅产业链,“这样以莓茶为主产业,旅游收入为副业,人人都能奔小康”。

2014年返乡创业的刘超现已建成了全省第一个张家界莓茶特色产业省级示范园,白马山等年产30吨的莓茶产地加工厂3个。通过发展莓茶相关产业,至今直接带动脱贫致富的群众有1200户2000多人,间接带动超过万人。2020年该公司被认定为“省级扶贫龙头企业”,刘超入选湖南省“百名最美扶贫人物”。

和刘超有同样想法的还有张家界市原产地莓茶园农业开发有限公司董事长唐龙海。“要充分利用和打好张家界旅游这张牌,实现旅游搭台,莓茶唱戏的经济效益,带动当地老百姓致富。”他说。

▲网红打卡地——原产地莓茶园欢迎你

曾做过旅行社的唐海龙将公司的生产基地打造成网红打卡之地,并与当地旅游社、导游等合作,带动莓茶园观光游及产品销售,目前莓茶年创收480万元。

对于拥有5A级景区“武陵之魂”天门山、“百里画廊”茅岩河,土家族祖源之地“苏木绰”等丰富旅游资源的永定区来说,茶旅融合是莓茶产业发展的重要课题,也是实现乡村振兴的“加速器”。

▲5A级景区天门山

近年来,作为连续7年被评为全省旅游产业发展“十佳县(市区)”、全国休闲农业与乡村旅游示范县的永定区着力打造茶旅融合农业示范基地,开展采茶、制茶、品茶等一系列茶俗体验活动,进一步挖掘张家界莓茶生态涵养、休闲观光、文化体验、健康养生等多重功能和多重价值。

▲融入山水中张家界莓茶

与此同时,永定区坚持市场运作,以实施国家现代农业产业园项目,国家农村一二三产业融合试点项目、国家农业产业强镇项目为依托,积极利用莓茶产业主产区良好的自然生态资源优势,充分拓展莓茶基地和加工厂区功能,积极引导发展基地和加工厂区采摘观光旅游。目前全区已建成莓茶观光及电商直播基地415个,莓茶工厂加工观光2个,有力推进了莓茶茶旅融合发展。

▲茅岩莓工厂生产车间

“今年是乡村振兴开局之年,要实现脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接,就要在现有基础上进一步做优做强,真正实现建设好张家界莓茶产业、莓茶旅游、莓茶文化三位一体的完整产业链。”永定区副区长覃事永说。

接下来,永定区将立足生态资源优势,围绕“5111”行动计划目标,发展“张家界莓茶”规模化、标准化种植面积20万亩以上,做好一批“莓茶小乡、莓茶小镇”建设,延伸莓茶产业链,推进茶旅融合发展。实现一二三产业综合产值100亿元以上,带动10万人人均年增收10000元以上,力争把“张家界莓茶”唱响成为国内外驰名的品牌。

▲鸟瞰张家界莓茶基地

武陵山间,一垄垄整齐规划的莓茶植株如飘动的“绿丝带”,在绝版山水中舞出“醉”美姿态,勾勒出一幅“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴新图景。

来源:湖南茶业

如涉及版权问题请联系删除

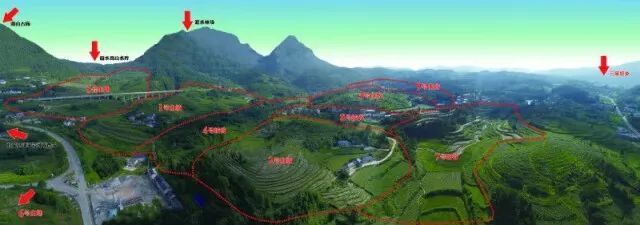

古丈毛尖近年所获部分荣誉及名人题词

提质改造后的古丈茶叶街焕然一新(张术杰摄)

金秋的茶乡古丈,绿水青山、稻翻金浪,高铁西站、古罗大道建设引人瞩目,好一派兴旺喜人景象。

崛起的古丈,一改过去贫困的面貌,五年来克服种种困难,交出了抗疫、战贫和发展的胜利答卷,古丈先后获评“全省全面小康经济发展快进县”“全省推进质量强省工作成效明显县市区”等荣誉称号。截至“十三五”末,全县地区生产总值达31.7亿元、财政总收入达3.4亿元,分别比“十二五”末增长43.7%、10.6%。累计完成全社会固定资产投资116.5亿元,是“十二五”时期的1.3倍;社会消费品零售总额达6.4亿元,比“十二五”末增长23%。城乡居民人均可支配收入达23915元、10030元,分别比“十二五”末增长43.7%、90.5%。金融机构存贷款余额增加到59.3亿元、46.7亿元,分别比“十二五”末增长144%、105.7%。居民人均储蓄存款余额达30571元,比“十二五”末增长174.6%。

战贫困、奔小康,脱贫攻坚取得了全面胜利

实现了整县高质量脱贫摘帽、83个贫困村全部出列、8995户35147名贫困人口全部脱贫。累计投入各类资金21.6亿元、实施到村项目6361个,其中“白叶一号”项目受到党中央、国务院领导高度重视,探索实施的“山村幼儿园”“县校合作”稳岗就业等脱贫工作经验在全省推广,2018年、2019年、2020年脱贫攻坚连续3年获全省考核先进。全县获批传统村落保护25个、村道硬化17.7万米,提质改造农村综合服务平台110个,新建村卫生室69个、村文化广场120个,配送了103个村文化器材和体育设施。农村全面实现“五通五有”,先后实施了扶贫产业项目2981个,建成万亩精品园4个、千亩标准园21个、百亩示范园228个,2/3以上贫困人口通过产业带动实现稳定脱贫。完成技能和创业培训2万余人次,建成扶贫车间21家、开发公益性岗位2265个,农村居民人均可支配收入增速居全省前列。解决了所有农村群众的安全饮水难题,5799户贫困群众的危房得到改造,2831人通过易地扶贫搬迁搬入了新家园,实现农村学生从学前教育到大学的教育帮扶全覆盖,累计资助贫困家庭学生16万人次,贫困户住院政策范围内费用报销比例达85%以上,383户930人兜底保障对象实现应兜尽兜、应保尽保,全县农民群众一户不漏、一个不少地实现了“两不愁三保障”。省州县140个单位、4416名结对干部坚决响应党中央和省委、州委、县委号召,以热血赴使命、以行动践诺言,在脱贫攻坚这个没有硝烟的战场上呕心沥血、建功立业。常德市、济南高新区、光大集团、中金公司、中国发展研究基金会及社会企业组织鼎力相助、和衷共济,3.5万余名贫困群众自强不息、辛勤劳动、艰苦奋斗,共同谱写了一曲史无前例、感天动地的脱贫攻坚赞歌。

调结构、促转型,产业发展迈出了新步伐

坚持存量与增量并重、扩量与提质并进,三次产业结构由“十二五”末的20.5∶30.0∶49.5调整为25.5∶22.0∶52.5,开创了三大产业并驾齐驱、供给水平大幅提升的新局面。新扩茶叶面积5.8万亩,茶叶总面积达19万亩,有机茶园达4.8万亩,有机化率位居全国前列。连续5年举办中国·古丈茶旅文化节系列推介活动,先后成功引进福建正山堂、隆平高科等知名企业,积极培育本土企业,建成标准化绿茶、红茶、黑茶生产线17条,年销售额2000万元以上的规模企业达14家,取得自营出口权企业5家,有机茶认证企业38家,茶叶产量产值连续翻番。中国工程院陈宗懋、刘仲华两大院士科研技术团队工作站落户古丈;古丈先后获评“国家级生态原产地产品保护示范区”“国家级出口食品农产品质量安全示范区”“国家有机产品认证示范创建县”“中国茶文化之乡”“中国名茶之乡”“全国十大魅力茶乡”“中国十大生态产茶县”。“古丈毛尖”入选央视“国家品牌计划——广告精准扶贫”项目,连续2年在央视15个频道播出(广告价值3亿元),并荣获“世界生态古丈茶”称号,“古丈红茶”成功获得国家地理标志保护认证。坚持把生猪养殖作为优化农村产业结构的战略性措施,总投资3亿元的40万头生猪养殖项目正式建成投产。工业发展后劲增强,新建标准化厂房45.6万平方米,新增土地储备800亩,入园企业26家,园区占全县规模工业增加值比重达67%,比“十二五”末提升25个百分点。全域旅游发展来势强劲,茶兮泰四星级酒店建成营业,中金文体旅、昌松养老等康养项目签约落地。成功举办“中国古丈·两山100国际越野赛”等系列活动,央视《美丽乡村》、湖南卫视《向往的生活》等知名电视节目在古丈实景拍摄,成功创建“中国生态魅力县”“全国休闲农业和乡村旅游示范县”等国字号品牌,旅游品牌影响力不断提升。突出融合发展,建成茶旅示范基地6个、生态休闲旅游示范村11个,列入中国传统村落名录25个,以墨戎苗寨、夯吾苗寨等为代表的乡村旅游井喷式发展,翁草、鬼溪等景点成为新的“网红打卡地”,龙鼻嘴村入选“中国美丽休闲乡村”。2019年全县共接待游客600万人次,实现旅游收入22.1亿元,分别增长29.5%、67.6%;2020年,在严峻疫情影响下,接待游客仍然突破340万人次,实现旅游收入12.8亿元,分别是“十二五”末的1.8倍、1.9倍。

补短板、强弱项,城乡面貌发生了显著变化

主攻大项目、实施大投资,累计开工建设重点项目329个,完成投资116.8亿元,永吉高速古丈段、张花高速古丈连接线建成通车,张吉怀高铁古丈段建成试运行,高铁古丈西站进站路及站前广场项目加速推进,古丈人民期盼已久的高铁梦即将实现。罗凤公路一期进入扫尾、二期工程限制条件基本解除,全州首个通用航空机场和古沅隧道公路即将开工。全力解决群众“出行难”问题,建设农村公路1438公里、安防工程838公里,均超过了前10年的总和,行政村全部实现通畅,25户100人以上自然寨全部实现通达。古阳河水库全面建成,完成病险水库治理20座、中小河流治理2条、农村安全饮水提升98个村,新解决了7.8万人安全饮水问题。全面完成了农网升级改造,天然气长输管网即将建成,管道天然气入户安装3329户,4G网络实现全覆盖,5G网络正在覆盖城区。城市扩容提质实现了历史性突破,古罗大道全线贯通,完成土地收储4000亩,中伟世纪城、县人民医院门诊综合楼、特色农产品冷链物流等一批产城融合项目加快推进,新城骨架全面拉开,城区面积扩大到8平方公里,常住人口城镇化率达41.1%,比“十二五”末提高5个百分点。生态保护迈上了新台阶,完成造林绿化11.8万亩,森林覆盖率达79.8%,位居全州第一,比“十二五”末提高6.8个百分点,成功获评“中国天然氧吧”称号。建筑工地扬尘治理基本达到“六个100%”要求,空气质量优良率达96.6%,国省控地表水断面水质、集中式饮用水水源地水质达标率均为100%。南方水泥绿色矿山通过自然资源部评估,成为全州首个国家级绿色矿山。深入推进“河长制”,实现县、镇、村三级河长全覆盖,坚决落实长江流域“十年禁渔”,全面取缔栖凤湖及酉水河段网箱养殖,拆除网箱近2万口、处置渔船1400余艘。

办实事、惠民生,人民生活水平实现了大提升

集中力量办成了一批大好事、大实事,财政累计用于民生支出达62.8亿元,占总支出的69%,是前五年的1.7倍。率先建成全省一流的古丈芙蓉学校,新增义务教育学位3390个,“大班额”问题彻底解决,农村教育帮扶实现全覆盖,“慧育中国”“山村幼儿园”成效突出,古丈获评省教育信息化创新试点县和农村网络联校群建设实验县,教育工作获评全省“真抓实干先进县”,高考本科上线率由“十二五”时期的平均26%提升到43%。输送的运动员向艳梅勇夺巴西奥运会女子举重69公斤级冠军,古丈籍运动员曾涛在奥地利赛艇世锦赛中勇夺冠军,多名运动员在世锦赛、全运会、民运会上共夺取19枚金牌。综合医改成效突出,县医疗集团组建完成,县人民医院成功创建“二甲”医院,光大集团支持的“智慧医疗+健康扶贫”覆盖60个村,乡镇卫生院全科医生、村卫生室实现全覆盖,县乡村远程诊疗系统投入运行,基本实现小病不出镇、大病不出县。保障体系更加健全,累计新增创业主体3448户、城镇就业7832人、农村劳动力转移就业6531人,发放创业担保贷款6423万元、转移就业贫困对象交通补助513万元。实施棚户区改造7763户、老旧小区改造3000户。殡葬改革取得实质进展,移风易俗深入人心。社会大局和谐稳定。连续3年被评为全省“综治工作先进县”,成功创建全省“平安县”;全面开展安全隐患专项整治,连续18年无较大及以上生产经营性安全生产事故发生,2016-2019年连续四年被评为全州安全生产和消防工作优秀县,2020年度被评为全省安全生产和消防工作优秀县。

来源:湘西网,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除