饮茶或称品茶,在中国人的社会生活中一直占有重要地位。其实我们与茶结缘的历史也在很久很久以前就开始了。现浙江省肃山市的湘湖上有一个遗址博物馆,名叫“过湖桥博物馆”,这个博物馆所展示的遗址是一座位于湘湖底部的、距今八千年前的人类生活与居住的部落遗存。在这里,考古工作者发现了一些茶籽遗存,虽然这些茶籽可能只是采来食用的,但它的出现至少说明:茶树在此时便已被人类认知并受到关注。

成书于战国的辞典《尔雅·释木》中有“槚,苦荼”之说,荼即是茶,这应是岂今关于茶的最早文献记载。

近年来,在西汉景帝阳陵从葬坑的考古发掘中,出土了一些植物叶片,经专家鉴定确认为茶叶,这是我们今天见到的、世界上最早的茶叶原形。这个重要发现已被列入世界吉尼斯大全。所以真正有据可查的、用茶饮茶的准确年代当在西汉早期。

茶叶

烹茶蓝田吕氏所有墓葬中都有随葬的茶具出土,这说明饮茶在北宋人的日常生活中占有相当重要的地位。这些茶具有瓷器、有石器、有陶器、有铁器、有铜器、还有当年曾晶光闪闪的锡器,真让人目不暇接。在我们现代人的生活中,饮茶也非常普及,而且受到许多人的钟爱,但方法一般都简便易行,器具也很简单,只要一个茶杯、一包茶叶就够了。所以当我们面对这些琳琅满目的北宋茶具时,既惊讶兴奋,又觉得茫然。最终,通过对资料的查找和研究,才明白原来这些茶具中还包含着大学问。

带盖铁茶鼎

比如说,吕大临墓中出土的三高足铁鼎,它有三条细高的腿,说明三腿之间可以架柴点火,因此这是一件用以加温烧煮的容器。还有一件用青灰色、质地较软的骊山石制成的圜底铫,口沿上带有两个对称的扳手和一支粗短的流。铫本身是吊在火堆上煮东西的饮食具,因为圜底也可用来架在炉上烧煮。此外,吕锡山的两位夫人墓中还出土一件骊山石釜,这件器物敛口、鼓腹、圜底,口上带盖,肩部对生两个方折立耳,通体有明显的磨损使用痕迹。釜也是古人用来烹煮的主要器具。这些用来烹煮的器具在饮茶中扮演了什么角色呢?难道宋代人的茶是煮着喝的吗?

素面带流圜底骊山石铫

确实如此,在宋人的饮茶方式中,有一种传统的方法一直被保存下来,这种方法就是将茶叶采摘后经蒸青制成可以存放的茶团式茶饼,煮茶时投入釜中,加水的同时再放入葱、姜、茱萸、大枣、桔皮、薄荷等佐料一同烹煮,最后再加入适量食盐。煮出的茶实际象一锅菜汤。因含药物成份,既可发散去寒,也能解暑降温,更具有防病和保健功能。饮茶的人可根据需要选择添加的附料,如果受了风寒,茶中可煮进去一些葱、姜、朱臾;如果受了暑热则添加一些薄荷;消化不良也可以加入大枣、桔皮,但食盐做为调味品是必放的。这种饮茶方法自西汉开始直至六朝,颇为盛行。据说,现代的广东各家人仍传承了这种古老的煮茶法。因茶煮的象菜汤一样,所以我们称这种饮茶方式为-粥茶法,又叫茗粥。然而对这种菜汤式的饮茶方法,唐人陆羽在所著《茶经》中表示出很大的不满,认为这样煮出的茶如同弃之沟渠中污水一般。由此可见,当年的粥茶滋味肯定和现在的茶味大有不同。

骊山石茶釜

虽然粥茶的口味可能让现代人难以接受,但它独有的保健性能和治疗小灾小病的功效,使这种饮茶方式在那些偏僻的、医疗条件不好的乡村山野里流传下来。

随着时间的推移,两汉流行的粥茶,到两晋时有了改良,一种相对粥茶更为精致的饮茶方法逐渐产生并在上流社会开始兴起,这种方法是将茶饼或茶团碾成末煮沸饮用。当时许多名人皆有与茶相关的奇闻逸事流传下来,如:西晋惠帝时的著名爱国将领刘琨。刘琨是今河北一带人氏,乃西汉中山靖王刘胜之后。年轻时相貌英俊,而且胸怀大志,决心报效祖国。为了达到这个目标,他对自己要求很严格,习文练武都超勤奋,常与好友一起听到夜半的第一声鸡叫就起来练剑,人们为了褒奖他们的勤勉刻苦,便有了“闻鸡起舞”这个成语。后来,刘琨不但成为一个爱国志士,还是个诗人和音乐家,同时也是个品茶高手。在西晋将要灭亡之际,刘琨临危受命,当上了并州刺史。并州在今山西一带,这里经常遭到匈奴侵扰,刘琨上任后对外抵御匈奴,对内安抚百姓,孤军坚守并州近十年。后终因势单力薄而被迫放弃并州。作为志士,眼见西晋灭亡,天下大乱,自己又无力回天,心中的郁闷是可想而知的,为了缓解这满腔愁怅,刘琨常写信给远在南兖州做官的侄儿,要他寄好茶以解忧愁。其中一封信中写道“前得安州干姜一斤、桂一斤、黄芩一斤,皆所须也,吾体中溃闷,常仰真茶,汝可置之。”意思是说:最近我得到一些饮茶必需的上好配料干姜、桂皮、黄芩等,就盼望着得到好茶以缓解我胸中的烦闷,所以你要赶紧给我寄过来。南兖州在今江苏一带,当时不但产茶,而且盛产好茶。与众不同的是,别人以酒解忧,唯刘琨却以好茶解除忧闷。因此留下这千里求茶一段故事。

茶做为一种大众饮品而被广泛传播和饮用应在中晚唐时期。时有“茶为食物,无异米盐”之说。可见茶的饮用已普及至寻常百姓之家,成为生活中必不可少的饮品,享有与吃饭同样重要的地位。这个时期的饮茶法正是从粗放向精致的过镀阶段,有两个明显特点:1、将茶饼碾磨成细米状碎颗粒后再沸煮。2、对水温有了较明确的要求。这时烹茶的全过程是:先碾好茶末,再用风炉将茶釜中水煮开,水从微沸至大沸可分三个阶段,一沸如鱼目、二沸如连珠、三沸如鼓浪,只有二沸之水最适于烹茶,所以当水烧至二沸便可量出茶末投入釜心,随即用竹篾搅动,并加入食盐调味,待沸煮到泡沫涨满整个釜面,茶就煮好了,即可舀入碗内饮用。此烹茶法虽较前述粥茶法已讲究了许多,不再加入其它佐料,但仍要加盐调味,而且茶末经沸煮必定烂熟,茶的自然香气和韵味已基本丧失,所以盛行于中晚唐的烹茶法仍不能彻底摆脱传统饮茶方式的影响。

我们前面看到的那些随葬于吕氏墓中的茶鼎、茶铫、茶釜都是用来烹煮末茶的器具。由此说明,北宋中晚期传统烹茶法仍然存在并受到部分人的青睐。虽然烹茶是老传统,但吕氏一族所用器具却格外讲究,因嫌铁釜有腥气,而更喜欢用毫无异味的洁净石器具烹煮茶汤,可见其贵族生活的细致入微。

点茶除了那些烹茶用的器具外,还有一些更为精巧雅致的茶具,它们也是为了饮用烹茶而产生的器具吗?

不,这些茶具是专为一种唐代晚期兴起的、鼎盛于宋元两代的、与前述烹茶法完全不同的一种崭新的饮茶方式——点茶法而制做的。这些茶具分别是:茶撑、茶碾、盖碗、桶形小盒、渣斗与平底钵、铜则、托盏、茶著和汤瓶。

从众多精美的茶具上,我们就能体会到,这种新的饮茶方式一定非常细致而富有情趣,它的制做又是怎样一个复杂而极为讲究的过程呢?

青釉刻花牡丹纹盖碗

点茶法首先要求有极好的原料来源。北宋时期最好的茶产自福建建安的凤凰山一带,又名北苑茶,是朝廷的贡茶。宋太宗时,以北苑茶制成了著名的龙凤团。宋仁宗时,正值北宋盛世,有一位身居高位的能臣干吏,名叫蔡襄,是福建仙游人。他也被誉为北宋首席茶艺大家。蔡襄既是福建人、又常年在福建做官,自然对茶的研究有着得天独厚的优势。关于蔡襄对茶品的鉴赏,还有一段真实的故事。北宋中期,在福建的建安能仁寺山石缝中天然生长着一株茶树,寺僧们偶然发现了这棵珍贵的茶树,并将采摘下来的茶叶造得八块茶饼,号称“石岩白”。寺院将四饼馈赠给福州知州蔡襄,另外四饼送给京城朝官王禹玉。一年后,蔡襄应召还京为官,闲暇时到王禹玉家串门,王见蔡襄到来,便命仆人选用最好的茶来招待。蔡襄捧着仆人冲好的茶,还未品尝就说:“这茶像极了能仁寺的‘石岩白,公从何得之?”王禹玉一时也说不出茶叶的品牌,忙叫仆人拿来茶笥上的标签一看,果然是“石岩白”。自此,他对蔡襄鉴赏茶叶的本领佩服得五体投地。

三足盘式铁器

蔡襄不仅长于鉴赏茶叶,还精通制茶工艺。经他改造后的北苑茶小龙团每斤价值黄金二两,即便如此,因产量极少,只能供仁宗皇帝一人饮用,就是王公大臣也是连小龙团的影子都见不着,因此他们纷纷抱怨说“黄金易得而小龙团不可得也”。当然,宋仁宗也不舍得独享,每年祭天之前,都会赐给中书省和枢密院各一块小龙团茶饼。两个机构再把两块茶饼平均分配给八位宰相级的重臣。而这些得到一小块茶饼的人谁也舍不得喝,争相把它收藏起来。就这样,二十多年后,担任枢密院副使、参知政事,官居副宰相一职的欧阳修终于分得了一小块茶饼,这是人臣的极高礼遇,欧阳修恭敬地将皇帝的御赐供奉在家中。宋仁宗驾崩后,他每次捧茶欣赏都会百感交集、痛哭流涕。

石茶碾

石茶碾

到了北宋晚期徽宗时,又出现了以“银丝水芽”制成的“龙团胜雪”,每饼值四万钱,大概相当于现在人民币一万元左右。这种高挡茶饼对原料要求极高,只从采摘的茶叶中取其芽尖,蒸过之后反复压榨一昼夜,将茶的汁、色全部挤出。现代人认为茶汁去尽而茶之精髓已失,但宋人并不这样想。榨尽茶汁茶色后再放入盆中研磨到细匀滑腻的糊状,同时加入少许龙脑等香料和一定量淀粉制成饼或团状,烘干后存放。经这样一番折腾后,制岀的茶饼就变的洁白而滑腻。达到了这一标准,才有资格成为这种新的饮茶法-点茶的原料。吕氏墓内随葬的青釉、白釉瓷盖碗应是贮存茶饼的容器,以吕倩容墓内的青釉刻花盖碗最为精美而具代表性。

青釉圆盒

黑衣筒形盒

现日本茶道中的茶末罐

下一步的工作就是把原料——茶饼碾成末。当然,碾茶的要求也很高,好茶末细如粉尘,这与唐代茶末的细米状区别很大。整个碾茶的程序是:先将茶饼锤碎炙干,炙干茶饼的器具类似现在的饼撑,只是形体很小。炙干后的茶再放入茶碾中反复碾压,直到成为粉状。因茶饼很金贵,茶碾以形体小而精巧者为上品。吕大临墓出土的青石茶碾,虽然破碎,经修复仍可见其原形。碾磨后的茶粉再用茶罗过滤一下并被敛入罐、盒一类容器内待用,这类器具出土絞多,以瓷质与加碳陶质为主,做工端庄别致。

备茶完毕,茶事即可开始,这种新的饮茶方式最大特点就是完全摆脱了传统的煮茶法而改为冲茶法。为不影响冲入盏中的水温,必须先将茶盏预热。宋人是怎样预热茶盏的呢?现有文献并无详细记载,从出土器物分析,烹茶时用来盛敛残渣的渣斗在这种新方法中不但存在而且斗口往往扣置一个大口平底钵,而且外表也制做的十分华丽。瓷渣斗和配套瓷钵通体会施有花纹,有的口沿上还包着金银釦边;铜渣斗与铜钵则外表鎏金,显得辉煌富贵。但纵观这种新方法整个冲茶过程,因原料已细到粉尘状态,并没有任何残渣可丢弃。所以我认为,此时的平底钵应该是用来盛放茶盏以浇沸水预热的器具,而配套渣斗则用来存放茶盏预茶后留下的残热水、其作用相当于今日茶道中的茶海。待茶事结束,钵就扣在渣斗口沿上成套存放。例如出土的青釉刻花钵与渣斗就是相配的一套。

青釉刻花八曲葵瓣钵

青釉刻花渣斗

茶盏预热好后,用茶则自茶末盒内舀出茶末,一则定量为一钱七分,将茶末放入盏中,而此时的茶盏也非前朝茶碗,它的模样很象饮酒用的台盏,由盏和盏托组合而成,盏下加托后侍茶,一不烫手、二显得讲究、三也洁净卫生。

铜茶匙

吕氏家族墓中出土托盏数量不少,以瓷为主,兼有锡、石质地。其中的黑白釉配撘瓷托盏属于一位二十五岁便过早离世的年青人,该托盏典雅脱俗,因与主人情趣相投而长伴他于地下。另一件黑釉鹧鸪斑盏,表面极其华丽,盏下原配漆托,因久存地下,现漆托已不存。

黑、白釉配搭托盏

黑釉鹧鸪斑纹茶盏

茶入盏后先加入一点点水称为润膏,然后用茶瓶中沸水冲之。煮水所用茶瓶分铜、铁两种材质,瓶勿须太大,形体细高,特别是流的曲度与流嘴的削面非常讲究,即要出水通顺,又不能水流过急过大,只有流口斜削角度适当,倒出的水才能掌控随意、收发自如。要达到这些要求,就存在着相当的技术含量。所以当时的茶瓶制做也有名家作坊,例如吕大圭墓随葬的铁茶瓶,执手下端錾刻小楷一行3字为:“戴十玉”。这就是制器工匠的名款,敢用真名为款,既表现了商家对自己产品的自信和担当,也在同类产品中赚得了知名度。

带盖铁茶瓶

用茶瓶将水煮开冲茶时须以箸或匙不停击佛,令其生出丰满的泡沫,击拂的动做好象打鸡蛋一般。箸指一种圆形竹刷,是击佛中最好用的工具,吕氏墓葬中也有出土,只是前部竹篾已朽,仅留下后端的圆形铜把柄而已,如今这件茶具只能在日本茶道中看见。在击佛过程中,对冲下的水温要求严格,水凉则茶末浮在表面,水热则茶末沉于盏底:同时,击佛技巧手法也很重要,所以一盏香茶若要冲好,必须茶末极细、调膏极匀、水温不高不低、水与茶末比例匹配、茶盏预热好、冲时水流紧凑、击佛时搅的极透,这样盏中茶才能呈悬浮胶体状态。此时茶面上银光流曵、沫饽翻湧,一盏茶才算冲成。

鎏金茶刷器柄

因茶饼中含有淀粉和香料,点出的茶不但芳香而且显示出胶着的乳状,与此前烹茶的汤状差别明显。

从原料制做到备茶、冲茶、成茶一系列工序完毕,冲出的茶也就成为一件精心制做的艺术品。而这种创造艺术品的工艺,就是中国饮茶史上一个耀眼的亮点、饮用末茶茶艺的颠峰、盛行于北宋的-点茶法。由于点茶法更能充分发挥末茶的特点,所以成为宋元时期饮茶方式的主流。

现日本茶道中的著

在饮茶过程中为添情趣,又有斗茶一说。

什么是斗茶呢?故名思意,斗茶就是大家比赛谁点出的茶一口喝干而在盏壁上不留水痕,如果盏内壁干干净净没有水痕,就是赢家,表明点出的茶与水融为一体,有较强的内聚力,反之则告失败。这种玩法本身也是对茶品、茶技的检验方法之一。因要检查水痕,那么白色的茶沫在黑盏上留下的水痕最为明显,因此北宋时期福建龙窑生产的黑釉盏最为有名而且价格很贵,即便是贵族也因买的起一套建盏而颇感自豪。吕氏墓葬中出土的建盏有金兔毫和银兔毫两种,金毫较易保存,如今看来仍是金丝闪烁华美异常。

黑釉金兔毫纹盏

散茶点茶在宋元盛极一时后,很快衰落消失,现在我们只能从日本的茶道里寻到它的踪影。从明代到今天,整整历经了将近700年,在这个历史时期内,我们的饮茶方式又是什么呢?

两个字:散茶!根据文献记载,明代初年便不再提倡点茶而改饮简便宜行的散茶。所以许多人认为中国人饮用散茶是从明代开始的。实际情况真是这样吗?

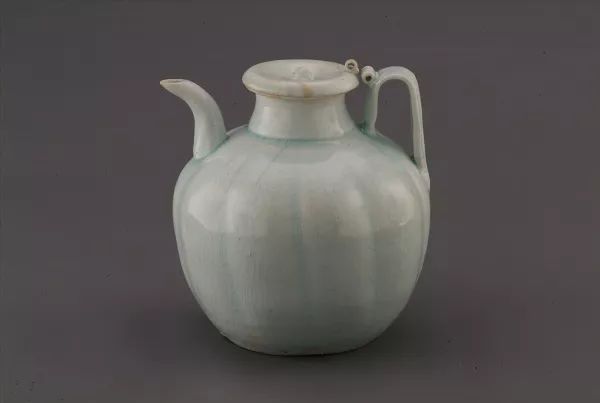

青白釉瓜棱腹带盖茶壶

考古发现证明,北宋晚期正当点茶极盛时,一种新的饮茶方式又在上流社会中悄然兴起,这就是与现代饮茶方式相同的散茶法。吕氏家族墓中出土了体矮、肚大、流短而粗的茶壶,一看其尊容便熟悉无比,和现代茶壶长象一样。喝散茶的瓷杯也很不陌生,现在仍可找到它的影子。最确凿和有力的证据是出土中的铜渣斗及配套的铜钵,在铜钵内壁上赫然附着着一片茶叶,大约有40枚叶芽之多,从个体、形状看,应是上等好茶叶的嫩芽。墓主人吕大圭曾做过管理茶、酒税收的官吏,虽然这官的品秩不高,但俗话说:近水楼台先得月,由于职位之便,他对自己所饮用的茶叶品相还是很挑剔的。

青白釉托杯合影

在散茶法中,渣斗的作用依然等同于茶海,而配套的平底钵可能仍用来预热茶杯。但与点茶不同的是,浇热茶杯的水很可能是第一道洗茶的热水,这种做法与现代茶道基本相同。所以钵内壁上才有可能留下没有沏开的茶叶,也只有这样才能合理解释为什么渣斗内底留下的是乏茶叶,而钵内壁却留下了没有泡开的茶芽。

铜渣斗

铜钵内茶叶

鉴于这些真实存在的考古发掘证据,所以我们说:饮用散茶至少在北宋已开始,北宋晚期于贵族中已成相当气候。由于点茶太过风雅,而且耗资巨大、费时费工,又极其繁琐。明代时官府便提倡推广饮用散茶,结果使饮用散茶成为全民普及的饮茶方式。散茶的最大特点是保留了茶叶的原形、自然香味和色泽,换句话就是:喝散茶才能真正品味到茶的自然属性和精髄。

末茶

从此,中国人喝末茶的历史画上了句号。

所以说,散茶的饮用启始于宋,兴起于明,盛行于清代及其以后。

总之,通过对蓝田北宋吕氏家族墓葬、器物和人物的讲述,让我们看到了位居北宋关中士族之首的吕氏家族精致而并不耆华的日常生活。那些出土文物,让我们脱离了冰冷的文献记载,直接用双手去触摸和感知到带有时代温度的、鲜活的历史人物与他们的故事。-----文章摘自网络

6月5日,贵阳观山湖区黔贵国际商务中心华彩文化大讲堂中茶香阵阵,诗词缭绕,省人大常委会原副主任、省茶文化研究会会长傅传耀与大家共赏中国茶诗之美。

现将现场演讲内容整理如下,以飨读者。

各位茶友大家下午好!

这个演讲是首长安排的,接不接受是态度问题,讲得好不好是水平问题,希望大家原谅。

作为茶文化研究会的会长,有点儿惭愧,五六年前连茶都不会喝,后来接受这个任务以后,研究倒是谈不上,但是学习确实还是挺认真的。

我今天跟大家分享的主题是——茶与诗词,他们之间的关系,他们是怎样一路走来,准备去哪里,以及这个茶和诗都给我们讲述了些什么。

首先,我们看这首童谣。

《茶乡童谣》 (节选)

长的矮矮丫,开的白白花,

绿了千千岭,清醒万万家。

这首童谣是湄潭、遵义这些地方将它印入教材的,幼儿、小学、初中、茶学,教材里都有这一首诗。虽然短,但是说了三个特性:生物,生态,功能特性。所以这首童谣非常流行,还有一年,把它谱成了一首歌,参加了贵州歌曲创作大赛,还获得了三等奖。

那么,诗是什么时候和茶结缘的,茶又是什么时候走到诗里去了呢。首先,我们来看《诗经》,《诗经》是中国第一部诗歌总集。收集了公元前11-6世纪的诗305篇,分为:风、雅、颂,运用赋、比、兴手法。孔子评价它:诗三百,一言以蔽之,思无邪。“风”讲的是林间,就是相当于我们现在全国各地唱山歌的那种;“雅”就是皇城周围的事,比如春游,郊游;“颂”就是宫廷里面祭祀用的。

1、谁谓荼苦,其甘如荠。(邶风·谷风)

2、采荼薪樗,食我农夫。(国风·七月)

3、出其闉闍,有女如荼。虽则如荼,匪我思且。(郑风·东门)

“荼”有被译成小野茶,白毛根的,无论怎么理解翻译,只要贴近就行,我是将它译成茶。5000年前也有荼,即茶之说。

下面,我们来到汉代,最近我去了陕西一趟。汉代文景之治的皇帝刘启他的墓打开以后呀,里面找到了茶叶,是用罐子装的,并且罐子打开后茶叶就跟刚开封的一样,非常的新鲜。他们已经申报了吉尼斯纪录,这是最早的茶。汉代关于茶的诗很多,我们介绍一位叫左思的诗人。他这个人长得非常丑,个子又比较矮,形象不咋的,但是才华横溢。左思——曾作《三都赋》,造成洛阳纸贵,陆机辍笔。

《娇女诗》左思 (节选)

吾家有娇女,皎皎颇白皙。

小字为纨素,口齿自清历。

其姊字惠芳,面目粲如画。

贪华风雨中,倏忽数百适。

心为荼荈据,吹嘘对鼎立。

这首诗非常有趣,是写自家两个女儿的,诗人写诗不要去写遥远的地方,就写身边最熟悉的人,最熟悉的事。他将两个女儿天真稚气,活泼可爱的情态,淘气的性格,聪惠娇憨的形象描写得淋漓尽致。

接下来,就是唐朝。唐朝的茶文化,我们茶界有一句话“发乎神农氏,闻于鲁周公,兴于唐,盛于宋,明清时遍及中华。”这里面还有很多历史,最近我把它们都理清了,包括每一个朝代,都与茶有关。唐朝的茶文化,有三个标志性的事件。

1、入诗;数以千计。

2、《茶经》横空出世;陆羽一生为墨客,数代为茶仙,尤其对贵州茶推介词,妇孺能颂,老少皆知,现在仍然是教科书式的,所以称他为“茶圣”。世人评价他“一生为墨客,数代为茶仙”。

3、丝绸之路,特别是海上丝绸之路到日本、韩国。日本和韩国现在的茶文化茶道就是当时唐朝和宋朝流传过去的。所以,唐朝的茶不仅影响中国,更影响了世界。

这里面有许多诗,我们先来说说李白。

李白(701年—762年)屡试不第,靠认识贺知章和玉真公主,出仕翰林成玄宗伴友,厌倦这种有名无实宦官生活,自醉自缢,呼不上朝,安史之乱为永王作诗,后被流夜郎。伟大的浪漫主义诗圣。有《将进酒》、《望庐山瀑布》、《蜀道难》等,都是名篇。

《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶》

常闻玉泉山,山洞多乳窟。

仙鼠如白鸦,倒悬清溪月。

茗生此中石,玉泉流不歇。

根柯洒芳津,采服润肌骨。

丛老卷绿叶,枝枝相接连。

曝成仙人掌,似拍洪崖肩。

举世未见之,其名定谁传。

宗英乃禅伯,投赠有佳篇。

清镜烛无盐,顾惭西子妍。

朝坐有馀兴,长吟播诸天。

茶就是生长在这样一个乱石当中,所以非常的好,采这样的茶喝了以后,皮肤都不用补水,肌骨也会很健康,这上面一段讲了玉泉山神话,它的茶和水都非常的好。

下一首,是元稹。“元·白”,新乐府诗人。

《一七令·茶》

茶。

香叶,嫩芽。

慕诗客,爱僧家。

碾雕白玉,罗织红纱。

铫煎黄蕊色,碗转曲尘花。

夜后邀陪明月,晨前独对朝霞。

洗尽古今人不倦,将知醉后岂堪夸。

这是一首很有名的宝塔诗,从嫩芽开始一直到饮后感觉,骚客慕,和尚爱,红绫包,玉石碾,非常珍贵。煎出花心黄色,碗转生着小花,喝到深更,直饮到日出,谈尽人生烦恼还在喝,谁说茶不好,茶真的就非常好。

下面的这首诗很有趣,劝我们多喝茶,少喝酒。

《饮茶歌诮崔石使君》皎然

越人遗我剡溪茗,采得金牙爨金鼎。

素瓷雪色缥沫香,何似诸仙琼蕊浆。

一饮涤昏寐,情来朗爽满天地。

再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘。

三饮便得道,何须苦心破烦恼。

此物清高世莫知,世人饮酒多自欺。

愁看毕卓瓮间夜,笑向陶潜篱下时。

崔侯啜之意不已,狂歌一曲惊人耳。

孰知茶道全尔真,唯有丹丘得如此。

驱赶瞌睡,神清气爽,心旷神怡,得道成仙,酒鬼毕卓丢人,笑陶潜已饮酒,崔候你崔刺史醉酒失态,颂道人,唯有丹丘子懂茶,讽酗酒,劝饮茶。这是写得非常生动的,就是告诉我们要多喝茶,少喝酒。

《七碗茶》这首诗是一定要仔细认真介绍的,因为卢仝他写的诗不多,这位老先生破屋几间,穷困潦倒,他的图书满架,终日苦读喜欢读书,都是靠和尚或者邻居赠米才能过日子,博览经史,工诗精文,不愿仕途,人敬茶仙,“甘露之变”与王涯几位好友在宰相家喝酒,后来被人逮住诛杀。

《七碗茶》(节选)

一碗喉吻润,二碗破孤闷。

三碗搜枯肠,惟有文字五千卷。

四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。

五碗肌骨清,六碗通仙灵。

七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。

蓬莱山,在何处?

玉川子乘此清风欲归去。

很直白生动,把茶的功能描绘得淋漓尽致。

说了这些人,还有一个人给你们说一说,杜甫。他六七岁时就特别有思想,七龄思即壮,开口咏凤凰,也是终身无第,文凭都不高。他爹是知府,那时的他玩得很开心,游遍了北方的名山大川,有点不思进取了。最后呢,长于动乱当中,安史之乱这些对他都有影响。虽然他的职务不高,但是诗确实写得好。

《重过何氏五首》(节选)

落日平台上,春风啜茗时。

石栏斜点笔,桐叶坐题诗。

翡翠鸣衣桁,蜻蜓立钓丝。

自今幽兴熟,来往亦无期。

这是一幅山水田园,恬淡悠闲的水墨画,非常美,非常漂亮。

现在,说过了杜甫,我们再说一个有重量级的人物一白居易。白居易他的父亲也是做官的,父亲担任过县令,他自己是个进士。后因敢于直言被贬谪,他也是现实主义诗人。他喜欢喝茶养身,活到了78岁,算是那个时期年龄最大的诗人了。

《茶山境会亭欢宴》

遥闻境会茶山夜,珠翠歌钟俱绕身。

盘下中分两州界,灯前各作一家春。

青娥递舞应争妙,紫笋齐尝各斗新。

自叹花时北窗下,蒲黄酒对病眠人。

他写的这首诗,有两种解,但是我觉得呢主要是我选取的这一种,是唐朝喝茶,开始斗茶,看你的茶好还是我的茶好。就像现在的斗茶赛,贵州这类活动就特别多,像秋季斗茶赛、春季斗茶赛等活动。他把当时茶艺表演、茶事活动以及斗茶的盛况写下来,让我们身临其境,很生动。

下一首呢,也是白居易的诗,选了几句,因为白居易他以茶为主题的诗有8首,涉及茶的有70多首,在这几个诗人当中他是写诗写得最多的。比如说《自题新昌居止》这一首:春风小榼三升酒,寒食深炉一碗茶。茶酒不分家,爱酒不弃茶。何其的洒脱舒适呀。

还有《山泉煎茶有怀》:坐酌泠泠水,看煎瑟瑟尘。无由持一碗,寄与爱茶人。所以,这个写出了仪式感、祭祀感。喝茶本来就是很有仪式感的,现在清明节祭奠时还会倒一壶茶,庙上那些敬的都是茶而不是酒。唐朝关于这方面的诗很多,我就选取这几首给大家分享。

然后我们进入宋朝,“唐诗、宋词、元曲、明清小说”就是中国传统文化的几个巅峰,我们说宋朝,就是词。我们来看看词又是怎样描绘茶的呢?

首先,我们来看陆游的,陆游(1125年—1210年)南宋爱国词人,出官宦之家,名门望族,其父宰相陆佃,游两仕应考,与秦桧有怨,未第。仕途不畅,后桧亡,升官至大理寺司直兼宗正薄,兼具浪漫与现实,诗好于词,重于词。兼具浪漫与现实主义。

《渔家傲·寄仲高》

东望山阴何处是?往来一万三千里。

写得家书空满纸。流清泪,书回已是明年事。

寄与红桥桥下水,扁舟何日寻兄弟?

行遍天涯真老矣。愁无寐,鬓丝几缕茶烟里。

这首词是在他落魄时所写,虽然调到四川工作,按照他们看来就是被贬谪啦。蜀越万里之遥,给家里信哪年哪月才能收到回信,我的兄弟家人何时能相聚,借茶消愁,夜不能寐,以茶相伴,两鬓染霜。

苏轼,进士,文笔很硬,晚年被贬,他很有特点,文纵横恣肆,诗题材广泛,清新豪健,独具风格。

《西江月(茶词)》

龙焙今年绝品,谷帘自古珍泉。

雪芽双井散神仙。苗裔来从北苑。

汤发云腴酽白,盏浮花乳轻圆。

人间谁敢更争妍。斗取红窗粉面。

谷帘珍泉,北苑雪芽,这是举世无双的绝配。

欧阳修,北宋政治家,文学家,唐宋八大家之一。

《双井茶》

西江水清江石老,石上生茶如凤爪。

穷腊不寒春气早,双井芽生先百草。

白毛囊以红碧纱,十斤茶养一两芽。

长安富贵五侯家,一啜犹须三月夸。

宝云日铸非不精,争新弃旧世人情。

岂知君子有常德,至宝不随时变易。

君不见建溪龙凤团,不改旧时香味色。

西江双井茶,早于百草生,特别独芽,那是珍品,就连长安达官贵人喝了都赞不绝口,不是其它不好,人们喜欢弃旧宠新,建溪龙团凤饼,色、香、味都非常好。

还有一位老先生,黄庭坚,他是江西九江双井人,21岁进士从县尉到吏部员外郎,太平知州,书香门第,人才辈出,有30多位进士因铁龙爪治河直言,被贬涪州别驾,安置黔州(彭水)。他后来贬谪的范围就是贵州铜仁、道真这些地方,所以他对贵州特别了解。

《品令·茶词》

凤舞团团饼。恨分破、教孤令。

金渠体净,只轮慢碾,玉尘光莹。

汤响松风,早减了、二分酒病。

味浓香永。醉乡路、成佳境。

恰如灯下,故人万里,归来对影。

口不能言,心下快活自省。

他还有一首《阮郎归》,专门写贵州茶,为贵州茶做的广告。

《阮郎归》黄庭坚

黔中桃李可寻芳。摘茶人自忙。

月团犀胯斗圆方。研膏入焙香。

青箬裹,绛纱囊。品高闻外江。

酒阑传碗舞红裳。都濡春味长。

春天里黔中桃花时节,正是人们采茶时候,龙团凤饼是圆是方,碾好膏烘焙提香,用粽叶包裹,再用绛红色囊装,要品到高香,要到外江去。一阵光觥交错之后,都濡的春茶味道正,韵味长。

我今年花了许多功夫,整理了贵州茶的历史,从一百六十四万年拟到近代,贵州茶文化真的是博大精深,有其特点,说不谦虚一点,可能在全国都是非常好的。那为什么影响不大呢,因为我们大家传授得少,还有就是“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。人家都觉得非常好,我们反而觉得不好。

宋词还有白玉蟾写得也非常好,他写的是怎么采茶。

《水调歌头·咏茶》

二月一番雨,昨夜一声雷。

枪旗争展,建溪春色占先魁。

采取枝头雀舌,

带露和烟捣碎,炼作紫金堆。

碾破香无限,飞起绿尘埃。

汲新泉,烹活水、试将来,

放下兔毫瓯子,滋味舌头回。

唤醒青州从事,战退睡魔百万,

梦不到阳台,两腋清风起,我欲上蓬莱。

一阵春雷,一夜春雨,茶出芽了,还是建溪的早哇,采两叶一心,来不及等了,捣碎成紫云堆,用刚取井水来煮,砸了一口放下杯子,回味无穷,头脑清醒,睡魔逃盾,没有梦臆,两腋生风,直上蓬莱。他写的这个诗,就是对喝茶的一种感觉形式,这是白玉蟾。

那么接下来我们到了元朝了,元朝是元曲,元朝的曲,最流行的《刘行首》二折念白中是这样说的:教你当家不当家,及至当家乱如麻;早起开门七件事,柴米油盐酱醋茶。茶已经成为现在的日常生活,这代表了宋朝茶的普及。

我跟朋友之前在北京去了马致远的故居,在半山腰上,有一个房子。他与关汉卿、郑光祖、白朴并称“元曲四大家”。1207年向孛儿只斤·真金献诗获赠官员,且念己身自年幼,写诗曾献上龙楼,后真金亡故,到浙江做官。

《青衫泪》(节选)

遮莫他耳听春雷,茶吐枪旗。

着那厮正赶到五岭三湘建溪,干相思九万里。

《沉醉东风》(节选)

这茶呵采的是一旗半枪,来从五岭三湘。

泛一瓯瑞雪香,生两腋松风响,润不得七碗枯肠。

辜负一醉无忧老杜康,谁信您卢仝健忘。

五岭三湘一芽一叶茶好,还没有像卢仝七碗茶,酒也醒了,神亦清了,辜负了老酒杜康,正如李时珍说的益思健脑。所以喝茶不会有老年痴呆症,他会刺激我们的多巴胺,不断产生多巴胺然后更新新的,人就不会有老年痴呆症了,喝茶的人都不会有老年痴呆症,这就是喝茶的好处。

还有王实甫,写了《丽春堂》、《破窑记》啊,他是谈恋爱的专家,所以他写这些诗写得非常生动形象。

《丽春堂》(节选)

也无那采薪的樵子,耕种的农夫,往来的商贾,谈笑的鸿儒,做伴的茶药琴棋笔砚书。

不管你是樵夫、农民、商人、骚客,做为人生最好伴侣是茶、药、琴、棋、笔、砚、书。其中就有茶。

虞集他也有很多经典之作。

《题苏东坡墨迹》虞集(节选)

老却眉山长帽翁,茶烟轻飏鬓丝风。

锦囊旧赐龙团在,谁为分泉落月中。

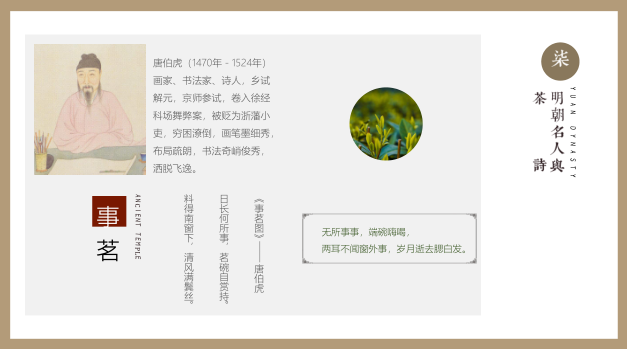

下面,我们来到明朝。唐伯虎大家只记得她点秋香,其实他不仅仅是点秋香,他是书法家,是诗人,也是画家,画画得非常好。乡试解元,京师参试,卷入徐经科场舞弊案,被贬为浙藩小吏,穷困潦倒,画笔墨细秀,布局疏朗,书法奇峭俊秀,洒脱飞逸。

《事茗图》

日长何所事,茗碗自赏持。

料得南窗下,清风满鬓丝。

无所事事,端碗嗨喝,两耳不闻窗外事,岁月逝去腮白发,头发都喝白了。

《咏惠山泉》文征明(节选)

少时阅茶经,水品谓能记。

如何百里间,惠泉曾未试。

大概意思就是:小时能记得陆羽茶经,怎么没有见过惠泉水呢,实在是很珍贵啊。

《和竹茶炉诗》祝枝山(节选)

仙掌分来自玉泉,呼童试向竹炉煎。

这又讲到了玉泉山,看来玉泉山的茶是真的好呀。来了玉泉,有仙人掌茶,叫小伙伴在竹炉上慢慢煮。

《茶烟》瞿佑(节选)

石鼎火红诗咏后,竹炉汤沸客来时。

最开心的是什么?朋友咏诗后,有杯热茶,正好碰上。他是描写了品茶的这种感觉。

到了明清时期,这个时期的小说特别出名,明清最大的特点就是“融合”,喝茶的形式也融合在了一起。

我们先来看看乾隆,在位60年,实际63.4年,掌权最长,也最长寿89岁,与祖父、父亲创造康乾盛世,落日辉煌,文治武功,国家统一,民族团结,民族融合,但史治腐败,闭关锁国,名言是“为君不可一日无茶”。

我们来看看他《冬夜烹茶诗》这首诗。

《冬夜烹茶诗》

清夜迢迢星耿耿,银檠明灭阑膏冷。

更深何物可浇书,不用香醅用苦茗。

就中武夷品最佳,气味清和兼骨鲠。

葵花玉銙旧标名,接笋峰头发新颖。

灯前手擘小龙团,磊落更觉头炯炯。

水递无劳待六一,汲取阶前清渠井。

阿童火候不深谙,自焚竹枝烹石鼎。

定州花瓷浸芳绿,细缀慢饮心自省。

饮罢长歌逸头谊,举首窗前月移影。

深夜月明星亮,点灯油脂膏清冷,深夜是用什么伴读书,只用比较苦的茶,武夷山葵花都非常好,小龙团喝起来,头脑更清醒,小伙伴不太懂烹茶,把竹枝炉都烧糊了。用青花瓷浸泡绿茶茶汤,慢慢品心情舒畅,乾隆爱茶、品茶非常专业,是喝茶健康长寿,益智的铁证。

《小廊》郑燮

小廊茶熟已无烟,折取寒花瘦可怜。

寂寂柴门秋水阔,乱鸦揉碎夕阳天。

说的是家里面非常贫穷,只是有着煮熟的茶,茶并没有帮他解决掉孤闷。

曹雪芹是必不可说的,曹雪芹(1715年—1763年)出身豪门,时运不济却写成不朽百科全书式的作品,我总结了三句话:满纸荒唐言,一把心酸泪,半盏清茗香。里面有五六十回写道茶,其中还有一个章节专门写茶。

《夏夜即事》(节选)

倦绣佳人幽梦长,金笼鹦鹉唤茶汤。

窗明麝月开官镜,室霭檀云品御香。

讲的是茶普及到鹦鹉都叫倒茶,倒茶。家里比较讲究,檀香茶案上品,茶香。

《冬夜即事》(节选)

女儿翠袖诗怀冷,公子金貂酒力轻。

却喜侍儿知试茗,扫将新雪及时烹。

小姐们翠袖搓手还冷,公子们穿貂衣用酒也还未暖身,好在丫环侍女们到外面扫雪烹茶也很惬意。

最后,到了近代。

《咏铁观音茶》陈彬藩

铁色皱皮带志霜,含英咀美入诗肠。

舌根未得天真味,鼻观先闻圣妙香。

他提倡观型、品味、闻香是品茶三道程序,现在也很适用。

《吟茶诗》赵朴初

七碗受至味,一壶得真趣。

空持百千偈,不如吃茶去。

卢仝七碗是至爱,一壶体会乾坤,对百千偈语设有理解真谛,不如去喝茶。

《煮茶品茗》无名氏

清池竹舞引高朋,玉树摇香翠笛笙。

一阵蛙鸣催雨落,茶烟缥缈送荷风。

湖边朋友聚会丝竹缭绕,蛙鸣雨下,茶缥荷风,一种万事皆空纯享受。

《煮茶》

设茗邀雨煮风尘,

瓯碗投云戚戚斟。

园外喧嚣名利过,

小楼嘉客赛茶神。

看淡红尘烟雨,朋友聚会赛过神仙。

苏步青(1902年—2003年)教育家、院士、数学之王,体现了大家博学。

《试新茶》

客中何处可相亲,碧瓦楼台绿水滨。

玉碗新承龙井露,冰瓷初泛武夷春。

皱漪雪浪纤纤叶,亏月云团细细尘。

最是轻烟悠扬里,鬓丝几缕未归人。

我们提倡的是贵州冲泡,只有茶汤,看不到茶叶。这个老人也是饮茶健康的形象大使,一百零一岁。

至此,古人就将喝茶的时间说得差不多了,简而言之,我建议大家每天10克茶,工作高效8小时,健康工作50年,快乐生活一辈子。

其中,茶给我们带来的益处太多了。首先,茶有:醒脑、提神、愉心怡志、润肤、健骨、祛湿、解毒等功能。古人是凭借感觉和印象,现在是有科学依据的。

说到这里,就算告了一个段落,贵州到处都在炒古茶树,贵州有200多万株古茶树,细说起来没有哪里的古茶树能有我们贵州省那么多。贵阳普安县就有5万多株,贵安新区一个小小的村就有8万多株。

《茶王自擂》

雄踞龙头上,立地破天窗,

环顾八万里,舍我敢称王。

在普定林场,龙头山上有古茶树,相传有3000多年历史。

那么哪里的茶早呢,水城春有一句话叫“万绿从中一翠芽,深藏贵州屋脊下。神州尚未闻惊雷,赢得东风第一把”水城春的茶非常甜,特别好喝。

《普安红茶》

艺出武夷正山宗,金汤回甘味爽浓。

茶客欲问哪杯好?仙家首推普安红。

贵州最好的红茶就是武夷山红茶。

最后,把一首《乡愁是一片茶叶》送给大家。

《乡愁是一片茶叶》(余光中原韵)

离家时,

乡愁是一座茶山,

采茶的山妹子在上头,

搓茶的老阿妈在下头。

后来呀

乡愁是一个茶罐子,

滚烫的茶水在里头,

残缺的土碗在外头。

再后来,

乡愁是一碗茶汤,

欢笑挂在父亲的眉头,

说不完的故事飘荡在屋头。

现在呢,

乡愁是一片绿绿的茶叶,

游子的脚步在天涯那头,

说不出的滋味深深埋在心头。

尤其是远方的游子,远在他乡想起自己家乡时候的场景,这首诗是在“天下贵州人”一次演讲上的一首诗。当时,说好多人热泪盈眶,甚至还有一个人泪流满面,然后仰天长啸,说:“这也算诗吗?”这个人是谁呢?他就是赵宇飞先生。

谢谢大家!

来源:贵州茶香

如涉及侵权请联系删除

饮茶或称品茶,在中国人的社会生活中一直占有重要地位。其实我们与茶结缘的历史也在很久很久以前就开始了。现浙江省肃山市的湘湖上有一个遗址博物馆,名叫“过湖桥博物馆”,这个博物馆所展示的遗址是一座位于湘湖底部的、距今八千年前的人类生活与居住的部落遗存。在这里,考古工作者发现了一些茶籽遗存,虽然这些茶籽可能只是采来食用的,但它的出现至少说明:茶树在此时便已被人类认知并受到关注。

成书于战国的辞典《尔雅·释木》中有“槚,苦荼”之说,荼即是茶,这应是岂今关于茶的最早文献记载。

近年来,在西汉景帝阳陵从葬坑的考古发掘中,出土了一些植物叶片,经专家鉴定确认为茶叶,这是我们今天见到的、世界上最早的茶叶原形。这个重要发现已被列入世界吉尼斯大全。所以真正有据可查的、用茶饮茶的准确年代当在西汉早期。

茶叶

烹茶蓝田吕氏所有墓葬中都有随葬的茶具出土,这说明饮茶在北宋人的日常生活中占有相当重要的地位。这些茶具有瓷器、有石器、有陶器、有铁器、有铜器、还有当年曾晶光闪闪的锡器,真让人目不暇接。在我们现代人的生活中,饮茶也非常普及,而且受到许多人的钟爱,但方法一般都简便易行,器具也很简单,只要一个茶杯、一包茶叶就够了。所以当我们面对这些琳琅满目的北宋茶具时,既惊讶兴奋,又觉得茫然。最终,通过对资料的查找和研究,才明白原来这些茶具中还包含着大学问。

带盖铁茶鼎

比如说,吕大临墓中出土的三高足铁鼎,它有三条细高的腿,说明三腿之间可以架柴点火,因此这是一件用以加温烧煮的容器。还有一件用青灰色、质地较软的骊山石制成的圜底铫,口沿上带有两个对称的扳手和一支粗短的流。铫本身是吊在火堆上煮东西的饮食具,因为圜底也可用来架在炉上烧煮。此外,吕锡山的两位夫人墓中还出土一件骊山石釜,这件器物敛口、鼓腹、圜底,口上带盖,肩部对生两个方折立耳,通体有明显的磨损使用痕迹。釜也是古人用来烹煮的主要器具。这些用来烹煮的器具在饮茶中扮演了什么角色呢?难道宋代人的茶是煮着喝的吗?

素面带流圜底骊山石铫

确实如此,在宋人的饮茶方式中,有一种传统的方法一直被保存下来,这种方法就是将茶叶采摘后经蒸青制成可以存放的茶团式茶饼,煮茶时投入釜中,加水的同时再放入葱、姜、茱萸、大枣、桔皮、薄荷等佐料一同烹煮,最后再加入适量食盐。煮出的茶实际象一锅菜汤。因含药物成份,既可发散去寒,也能解暑降温,更具有防病和保健功能。饮茶的人可根据需要选择添加的附料,如果受了风寒,茶中可煮进去一些葱、姜、朱臾;如果受了暑热则添加一些薄荷;消化不良也可以加入大枣、桔皮,但食盐做为调味品是必放的。这种饮茶方法自西汉开始直至六朝,颇为盛行。据说,现代的广东各家人仍传承了这种古老的煮茶法。因茶煮的象菜汤一样,所以我们称这种饮茶方式为-粥茶法,又叫茗粥。然而对这种菜汤式的饮茶方法,唐人陆羽在所著《茶经》中表示出很大的不满,认为这样煮出的茶如同弃之沟渠中污水一般。由此可见,当年的粥茶滋味肯定和现在的茶味大有不同。

骊山石茶釜

虽然粥茶的口味可能让现代人难以接受,但它独有的保健性能和治疗小灾小病的功效,使这种饮茶方式在那些偏僻的、医疗条件不好的乡村山野里流传下来。

随着时间的推移,两汉流行的粥茶,到两晋时有了改良,一种相对粥茶更为精致的饮茶方法逐渐产生并在上流社会开始兴起,这种方法是将茶饼或茶团碾成末煮沸饮用。当时许多名人皆有与茶相关的奇闻逸事流传下来,如:西晋惠帝时的著名爱国将领刘琨。刘琨是今河北一带人氏,乃西汉中山靖王刘胜之后。年轻时相貌英俊,而且胸怀大志,决心报效祖国。为了达到这个目标,他对自己要求很严格,习文练武都超勤奋,常与好友一起听到夜半的第一声鸡叫就起来练剑,人们为了褒奖他们的勤勉刻苦,便有了“闻鸡起舞”这个成语。后来,刘琨不但成为一个爱国志士,还是个诗人和音乐家,同时也是个品茶高手。在西晋将要灭亡之际,刘琨临危受命,当上了并州刺史。并州在今山西一带,这里经常遭到匈奴侵扰,刘琨上任后对外抵御匈奴,对内安抚百姓,孤军坚守并州近十年。后终因势单力薄而被迫放弃并州。作为志士,眼见西晋灭亡,天下大乱,自己又无力回天,心中的郁闷是可想而知的,为了缓解这满腔愁怅,刘琨常写信给远在南兖州做官的侄儿,要他寄好茶以解忧愁。其中一封信中写道“前得安州干姜一斤、桂一斤、黄芩一斤,皆所须也,吾体中溃闷,常仰真茶,汝可置之。”意思是说:最近我得到一些饮茶必需的上好配料干姜、桂皮、黄芩等,就盼望着得到好茶以缓解我胸中的烦闷,所以你要赶紧给我寄过来。南兖州在今江苏一带,当时不但产茶,而且盛产好茶。与众不同的是,别人以酒解忧,唯刘琨却以好茶解除忧闷。因此留下这千里求茶一段故事。

茶做为一种大众饮品而被广泛传播和饮用应在中晚唐时期。时有“茶为食物,无异米盐”之说。可见茶的饮用已普及至寻常百姓之家,成为生活中必不可少的饮品,享有与吃饭同样重要的地位。这个时期的饮茶法正是从粗放向精致的过镀阶段,有两个明显特点:1、将茶饼碾磨成细米状碎颗粒后再沸煮。2、对水温有了较明确的要求。这时烹茶的全过程是:先碾好茶末,再用风炉将茶釜中水煮开,水从微沸至大沸可分三个阶段,一沸如鱼目、二沸如连珠、三沸如鼓浪,只有二沸之水最适于烹茶,所以当水烧至二沸便可量出茶末投入釜心,随即用竹篾搅动,并加入食盐调味,待沸煮到泡沫涨满整个釜面,茶就煮好了,即可舀入碗内饮用。此烹茶法虽较前述粥茶法已讲究了许多,不再加入其它佐料,但仍要加盐调味,而且茶末经沸煮必定烂熟,茶的自然香气和韵味已基本丧失,所以盛行于中晚唐的烹茶法仍不能彻底摆脱传统饮茶方式的影响。

我们前面看到的那些随葬于吕氏墓中的茶鼎、茶铫、茶釜都是用来烹煮末茶的器具。由此说明,北宋中晚期传统烹茶法仍然存在并受到部分人的青睐。虽然烹茶是老传统,但吕氏一族所用器具却格外讲究,因嫌铁釜有腥气,而更喜欢用毫无异味的洁净石器具烹煮茶汤,可见其贵族生活的细致入微。

点茶除了那些烹茶用的器具外,还有一些更为精巧雅致的茶具,它们也是为了饮用烹茶而产生的器具吗?

不,这些茶具是专为一种唐代晚期兴起的、鼎盛于宋元两代的、与前述烹茶法完全不同的一种崭新的饮茶方式——点茶法而制做的。这些茶具分别是:茶撑、茶碾、盖碗、桶形小盒、渣斗与平底钵、铜则、托盏、茶著和汤瓶。

从众多精美的茶具上,我们就能体会到,这种新的饮茶方式一定非常细致而富有情趣,它的制做又是怎样一个复杂而极为讲究的过程呢?

青釉刻花牡丹纹盖碗

点茶法首先要求有极好的原料来源。北宋时期最好的茶产自福建建安的凤凰山一带,又名北苑茶,是朝廷的贡茶。宋太宗时,以北苑茶制成了著名的龙凤团。宋仁宗时,正值北宋盛世,有一位身居高位的能臣干吏,名叫蔡襄,是福建仙游人。他也被誉为北宋首席茶艺大家。蔡襄既是福建人、又常年在福建做官,自然对茶的研究有着得天独厚的优势。关于蔡襄对茶品的鉴赏,还有一段真实的故事。北宋中期,在福建的建安能仁寺山石缝中天然生长着一株茶树,寺僧们偶然发现了这棵珍贵的茶树,并将采摘下来的茶叶造得八块茶饼,号称“石岩白”。寺院将四饼馈赠给福州知州蔡襄,另外四饼送给京城朝官王禹玉。一年后,蔡襄应召还京为官,闲暇时到王禹玉家串门,王见蔡襄到来,便命仆人选用最好的茶来招待。蔡襄捧着仆人冲好的茶,还未品尝就说:“这茶像极了能仁寺的‘石岩白,公从何得之?”王禹玉一时也说不出茶叶的品牌,忙叫仆人拿来茶笥上的标签一看,果然是“石岩白”。自此,他对蔡襄鉴赏茶叶的本领佩服得五体投地。

三足盘式铁器

蔡襄不仅长于鉴赏茶叶,还精通制茶工艺。经他改造后的北苑茶小龙团每斤价值黄金二两,即便如此,因产量极少,只能供仁宗皇帝一人饮用,就是王公大臣也是连小龙团的影子都见不着,因此他们纷纷抱怨说“黄金易得而小龙团不可得也”。当然,宋仁宗也不舍得独享,每年祭天之前,都会赐给中书省和枢密院各一块小龙团茶饼。两个机构再把两块茶饼平均分配给八位宰相级的重臣。而这些得到一小块茶饼的人谁也舍不得喝,争相把它收藏起来。就这样,二十多年后,担任枢密院副使、参知政事,官居副宰相一职的欧阳修终于分得了一小块茶饼,这是人臣的极高礼遇,欧阳修恭敬地将皇帝的御赐供奉在家中。宋仁宗驾崩后,他每次捧茶欣赏都会百感交集、痛哭流涕。

石茶碾

石茶碾

到了北宋晚期徽宗时,又出现了以“银丝水芽”制成的“龙团胜雪”,每饼值四万钱,大概相当于现在人民币一万元左右。这种高挡茶饼对原料要求极高,只从采摘的茶叶中取其芽尖,蒸过之后反复压榨一昼夜,将茶的汁、色全部挤出。现代人认为茶汁去尽而茶之精髓已失,但宋人并不这样想。榨尽茶汁茶色后再放入盆中研磨到细匀滑腻的糊状,同时加入少许龙脑等香料和一定量淀粉制成饼或团状,烘干后存放。经这样一番折腾后,制岀的茶饼就变的洁白而滑腻。达到了这一标准,才有资格成为这种新的饮茶法-点茶的原料。吕氏墓内随葬的青釉、白釉瓷盖碗应是贮存茶饼的容器,以吕倩容墓内的青釉刻花盖碗最为精美而具代表性。

青釉圆盒

黑衣筒形盒

现日本茶道中的茶末罐

下一步的工作就是把原料——茶饼碾成末。当然,碾茶的要求也很高,好茶末细如粉尘,这与唐代茶末的细米状区别很大。整个碾茶的程序是:先将茶饼锤碎炙干,炙干茶饼的器具类似现在的饼撑,只是形体很小。炙干后的茶再放入茶碾中反复碾压,直到成为粉状。因茶饼很金贵,茶碾以形体小而精巧者为上品。吕大临墓出土的青石茶碾,虽然破碎,经修复仍可见其原形。碾磨后的茶粉再用茶罗过滤一下并被敛入罐、盒一类容器内待用,这类器具出土絞多,以瓷质与加碳陶质为主,做工端庄别致。

备茶完毕,茶事即可开始,这种新的饮茶方式最大特点就是完全摆脱了传统的煮茶法而改为冲茶法。为不影响冲入盏中的水温,必须先将茶盏预热。宋人是怎样预热茶盏的呢?现有文献并无详细记载,从出土器物分析,烹茶时用来盛敛残渣的渣斗在这种新方法中不但存在而且斗口往往扣置一个大口平底钵,而且外表也制做的十分华丽。瓷渣斗和配套瓷钵通体会施有花纹,有的口沿上还包着金银釦边;铜渣斗与铜钵则外表鎏金,显得辉煌富贵。但纵观这种新方法整个冲茶过程,因原料已细到粉尘状态,并没有任何残渣可丢弃。所以我认为,此时的平底钵应该是用来盛放茶盏以浇沸水预热的器具,而配套渣斗则用来存放茶盏预茶后留下的残热水、其作用相当于今日茶道中的茶海。待茶事结束,钵就扣在渣斗口沿上成套存放。例如出土的青釉刻花钵与渣斗就是相配的一套。

青釉刻花八曲葵瓣钵

青釉刻花渣斗

茶盏预热好后,用茶则自茶末盒内舀出茶末,一则定量为一钱七分,将茶末放入盏中,而此时的茶盏也非前朝茶碗,它的模样很象饮酒用的台盏,由盏和盏托组合而成,盏下加托后侍茶,一不烫手、二显得讲究、三也洁净卫生。

铜茶匙

吕氏家族墓中出土托盏数量不少,以瓷为主,兼有锡、石质地。其中的黑白釉配撘瓷托盏属于一位二十五岁便过早离世的年青人,该托盏典雅脱俗,因与主人情趣相投而长伴他于地下。另一件黑釉鹧鸪斑盏,表面极其华丽,盏下原配漆托,因久存地下,现漆托已不存。

黑、白釉配搭托盏

黑釉鹧鸪斑纹茶盏

茶入盏后先加入一点点水称为润膏,然后用茶瓶中沸水冲之。煮水所用茶瓶分铜、铁两种材质,瓶勿须太大,形体细高,特别是流的曲度与流嘴的削面非常讲究,即要出水通顺,又不能水流过急过大,只有流口斜削角度适当,倒出的水才能掌控随意、收发自如。要达到这些要求,就存在着相当的技术含量。所以当时的茶瓶制做也有名家作坊,例如吕大圭墓随葬的铁茶瓶,执手下端錾刻小楷一行3字为:“戴十玉”。这就是制器工匠的名款,敢用真名为款,既表现了商家对自己产品的自信和担当,也在同类产品中赚得了知名度。

带盖铁茶瓶

用茶瓶将水煮开冲茶时须以箸或匙不停击佛,令其生出丰满的泡沫,击拂的动做好象打鸡蛋一般。箸指一种圆形竹刷,是击佛中最好用的工具,吕氏墓葬中也有出土,只是前部竹篾已朽,仅留下后端的圆形铜把柄而已,如今这件茶具只能在日本茶道中看见。在击佛过程中,对冲下的水温要求严格,水凉则茶末浮在表面,水热则茶末沉于盏底:同时,击佛技巧手法也很重要,所以一盏香茶若要冲好,必须茶末极细、调膏极匀、水温不高不低、水与茶末比例匹配、茶盏预热好、冲时水流紧凑、击佛时搅的极透,这样盏中茶才能呈悬浮胶体状态。此时茶面上银光流曵、沫饽翻湧,一盏茶才算冲成。

鎏金茶刷器柄

因茶饼中含有淀粉和香料,点出的茶不但芳香而且显示出胶着的乳状,与此前烹茶的汤状差别明显。

从原料制做到备茶、冲茶、成茶一系列工序完毕,冲出的茶也就成为一件精心制做的艺术品。而这种创造艺术品的工艺,就是中国饮茶史上一个耀眼的亮点、饮用末茶茶艺的颠峰、盛行于北宋的-点茶法。由于点茶法更能充分发挥末茶的特点,所以成为宋元时期饮茶方式的主流。

现日本茶道中的著

在饮茶过程中为添情趣,又有斗茶一说。

什么是斗茶呢?故名思意,斗茶就是大家比赛谁点出的茶一口喝干而在盏壁上不留水痕,如果盏内壁干干净净没有水痕,就是赢家,表明点出的茶与水融为一体,有较强的内聚力,反之则告失败。这种玩法本身也是对茶品、茶技的检验方法之一。因要检查水痕,那么白色的茶沫在黑盏上留下的水痕最为明显,因此北宋时期福建龙窑生产的黑釉盏最为有名而且价格很贵,即便是贵族也因买的起一套建盏而颇感自豪。吕氏墓葬中出土的建盏有金兔毫和银兔毫两种,金毫较易保存,如今看来仍是金丝闪烁华美异常。

黑釉金兔毫纹盏

散茶点茶在宋元盛极一时后,很快衰落消失,现在我们只能从日本的茶道里寻到它的踪影。从明代到今天,整整历经了将近700年,在这个历史时期内,我们的饮茶方式又是什么呢?

两个字:散茶!根据文献记载,明代初年便不再提倡点茶而改饮简便宜行的散茶。所以许多人认为中国人饮用散茶是从明代开始的。实际情况真是这样吗?

青白釉瓜棱腹带盖茶壶

考古发现证明,北宋晚期正当点茶极盛时,一种新的饮茶方式又在上流社会中悄然兴起,这就是与现代饮茶方式相同的散茶法。吕氏家族墓中出土了体矮、肚大、流短而粗的茶壶,一看其尊容便熟悉无比,和现代茶壶长象一样。喝散茶的瓷杯也很不陌生,现在仍可找到它的影子。最确凿和有力的证据是出土中的铜渣斗及配套的铜钵,在铜钵内壁上赫然附着着一片茶叶,大约有40枚叶芽之多,从个体、形状看,应是上等好茶叶的嫩芽。墓主人吕大圭曾做过管理茶、酒税收的官吏,虽然这官的品秩不高,但俗话说:近水楼台先得月,由于职位之便,他对自己所饮用的茶叶品相还是很挑剔的。

青白釉托杯合影

在散茶法中,渣斗的作用依然等同于茶海,而配套的平底钵可能仍用来预热茶杯。但与点茶不同的是,浇热茶杯的水很可能是第一道洗茶的热水,这种做法与现代茶道基本相同。所以钵内壁上才有可能留下没有沏开的茶叶,也只有这样才能合理解释为什么渣斗内底留下的是乏茶叶,而钵内壁却留下了没有泡开的茶芽。

铜渣斗

铜钵内茶叶

鉴于这些真实存在的考古发掘证据,所以我们说:饮用散茶至少在北宋已开始,北宋晚期于贵族中已成相当气候。由于点茶太过风雅,而且耗资巨大、费时费工,又极其繁琐。明代时官府便提倡推广饮用散茶,结果使饮用散茶成为全民普及的饮茶方式。散茶的最大特点是保留了茶叶的原形、自然香味和色泽,换句话就是:喝散茶才能真正品味到茶的自然属性和精髄。

末茶

从此,中国人喝末茶的历史画上了句号。

所以说,散茶的饮用启始于宋,兴起于明,盛行于清代及其以后。

总之,通过对蓝田北宋吕氏家族墓葬、器物和人物的讲述,让我们看到了位居北宋关中士族之首的吕氏家族精致而并不耆华的日常生活。那些出土文物,让我们脱离了冰冷的文献记载,直接用双手去触摸和感知到带有时代温度的、鲜活的历史人物与他们的故事。