碎茶叶,丢之可惜,泡之有技巧。因为碎茶叶对于完整茶叶来说只是外在外观上变形了,其实质上仍没有什么变化,它所用的原料、制作的工艺和仓储的过程,本来与整茶是一致的,假如是好茶的,即便碎了,仍然还是好茶,不会说是碎了之后就变成劣质茶了。

只是有时候我们觉得它太碎了,量少,所以可要可不要的,因此与完整茶叶对比起来讲就显得不那么重要了,还有一种是在制作的时候,按照等级划分的那种碎茶叶又是另外一种清苦。其实际上,碎茶叶也有碎茶叶的好处,碎茶叶也碎茶叶的泡法。接下来,我们就来看看。

碎茶叶究竟是不是好茶叶?

茶包里的碎末状茶,和我们中国传统茶叶工艺中出现的茶叶末子,并非一回事。茶包里的茶末是由其产品形态决定的,而并非中国传统茶叶制作工艺中自然形成“高碎”“高末”的边角碎料。因此,要看具体情况。

什么叫高碎茶叶?

茶叶在浸泡的过程中,其中的营养物质如Vc、茶多酚、儿茶素等物质,并不能一次性的全浸泡出来,需要进行多次的浸泡才能完全溶解。而根据人们的喝茶习惯,这是不可能的,因为他不会把茶喝到非常的寡淡才倒掉。为了解决人们想快速饮茶又解决茶中的物质大部分能一次的尽量多的浸泡出来,就有人把茶叶碾碎,后来出现的袋泡茶,就属于高碎茶的行列。

碎茶叶应该怎么泡?

1.茶叶的用量

如饮用普洱茶,每杯放5-10克。如用茶壶,则按容量大小适当掌握。用茶量最多的是乌龙茶,每次投入量几乎为茶壶容积的二分之一,甚至更多。其次,茶叶用量还与消费者的饮用习惯和年龄层次有着密切的关系。

2.泡茶的水温

泡茶烧水,要大火急沸,不要文火,以刚煮沸起泡为宜,用这样的水泡茶,茶汤香味皆佳。泡茶水温的掌握,主要看泡饮什么茶而定。高级绿茶,特别是各种芽叶鲜嫩的名茶(绿茶类名茶),不能用100℃的沸水冲泡,一般以80℃左右为宜(通常将水烧开后,再冷却至80℃;如果是无菌生水,则只要烧到所需温度即可)。茶叶愈嫩、愈绿,冲泡水温要低,这样泡出的茶汤一定嫩绿明亮,滋味鲜爽,茶叶维生素C也较少破坏。泡饮各种花茶、红茶和中、低档绿茶,则要用100℃的沸水冲泡。泡饮乌龙茶、普洱茶和沱茶,每次用茶量较多,而且茶叶较粗老,必须用100℃的沸滚开水冲泡。有时,为了保持和提高水温,还要在冲泡前用开水烫热茶具,冲泡后在壶外淋开水。少数民族饮用砖茶,则要求水温更高,将砖茶敲碎,放在锅中熬煮。

3.冲泡时间和次数

如果茶杯泡饮一般红绿茶,每杯放干茶3克左右。先倒入少量开水,以浸透茶叶为度,加盖3分钟左右,再加开水到七八成满,便可趁热饮用。当喝到杯中尚余三分之一左右茶汤时,再加开水,这样可使前后茶汤浓度比较均匀。据测定,一般茶叶泡第一次时,其可溶性物质能浸出50-55%;泡第二次,能浸出30%左右;泡第三次,能浸出10%;泡第四次,则所剩无几了。所以,通常以冲泡三次为宜。如饮用颗粒细小,揉捻充分的红碎茶与绿碎茶,用沸水冲泡3-5分钟后,其有效成分大部分浸出,便可一次快速饮用。饮用速溶茶,也是采用一次冲泡法。

“碎茶叶”和“完整茶叶”泡起来有何差别?

“外观”,不一定是茶叶等级的高低!那要看看您所买的茶是哪一类型的。

如果你的茶是属于“整叶的”或所谓的“一心二叶”这类型的,那外观绝对会是等级高低的因素之一。

但若你的是属于“茶包类”的"或是因特殊情况所制成的“粉茶”类的,那外观就不是重点了,它是因为冲泡方便而再加工的,与品质或等级高低是无关的。

1、碎茶叶内容物容易被浸出,价格便宜。完整的内容物浸出慢,价格贵。

2、碎茶叶一般是储运过程中造成的,按照茶叶的评审标准来讲,碎茶是最低等级的茶,茶叶碎,不代表茶就不好,好茶的碎末喝起来也是不错的。碎茶的价格便宜,适合老百姓大众饮用。

除了储运过程中造成外,还有一些茶是故意做成碎末,一般用于调饮,因为,茶叶碎了内容物容易浸出,然后跟奶或糖类等混合,做成类似于下午茶之类的饮料。

碎茶叶有哪些用途?

1、用废茶叶洗擦油锅、面盆、盘碗、油漆家具,容易擦得光亮。

2、用废茶叶煮鸡蛋,味道新鲜可口。

3、上车前喝两杯浓茶水,可预防车晕。

4、鸡蛋的蛋清或蛋黄污染衣物,不易洗净,用茶叶水浸泡一会,即可洗净。

5、废茶叶用清水浸泡,可作浇花的肥料。

6、废茶叶晒干装在枕头里,有祛头火的特殊功效。

综上所述,我们可以看出,碎茶叶如果不按照特定的等级及加工工艺来划分的话,本质上和完整的茶叶是没有什么区别的。但是因为整碎上有差别,所以每种茶叶在冲泡的时候都要根据完整时的冲泡方法适当的调整,比如投茶量、水温、出汤时间等等的泡茶条件和要素,至于口感嘛,只要茶叶没问题,这完全就要看每个人的泡茶技术了。

(来源网络,如有侵权请联系删除)

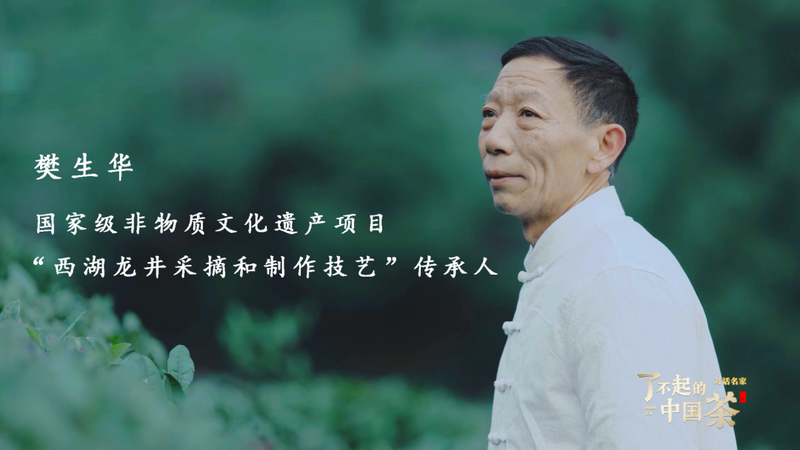

忙碌,是3月茶山上的主旋律,也是樊生华的春日关键词。

从晨光微熹到更深夜阑,几乎茶园与炒茶室两点一线连轴转。“有时候炒茶忙起来,一天就睡2、3个小时”,但在醉心于茶的樊生华看来,这种忙碌并不意味着劳碌和负担,反而象征着富足与充实。

作为国家级非物质文化遗产项目“西湖龙井采摘和制作技艺”传承人,樊生华身上加注了很多标签,“杭州工匠”“炒茶王”“铁砂掌”……如果深入去探究这些人物标签与故事细节,会发现能看到的,远不止于一位茶人的人生历程,更关乎一杯好茶的诞生之路、一个技艺的赓续传承。跟随八马茶业镜头,让我们一起走进非遗大师樊生华的“茶叶人生”。

历练

坚守四十余年

“两个巴掌”炼出西湖龙井

“我想,我这辈子都离不开茶了。”

这一因缘起始,得回溯到四十多年前。

少时的樊生华受困于疾病侵扰,无法从事重体力劳动,万幸他在制茶上展现出了过人天赋。进入生产队学习炒茶后,在其他学徒还在摸索熟悉时,樊生华只用三天便迅速上手,试炒的第一锅茶就得到了父辈们的惊艳评价。“那时候心里就想好了,要炒茶炒到底,没有别条路可走。”他直言。

樊生华生长的龙坞茶镇桐坞村,几乎家家户户都以西湖龙井为生,习茶氛围浓厚,然而炒茶入门容易,要做到精深却并非易事。西湖龙井讲求“色绿、香郁、味醇、形美”四绝,对制作技艺要求严苛。上品好茶需通过抖、搭、搨、捺、甩、抓、推、扣、压、磨十大手法历练,全凭一双手在200多度的铁锅里翻飞舞蹈,茶不离手,手不离茶,考验的是制茶师的技巧与恒心。

△樊生华炒茶

机械制茶日趋风行的当下,樊生华却仍是手工炒茶的“信徒”,根源或许在于手工炒茶上无法取代的信念加持。“从头到尾每年不断重复去做这个事情,才能把茶炒得越来越好。”为了炒好茶,樊生华克服身体病痛,一遍遍锤炼技艺,哪怕满手伤痕也不愿懈怠,四十九年如一日,他所有的坚持与热爱都被倾注在炒锅里、在茶杯中、在茶树恣意生长的田间地头,也正是这份对制茶热忱的“拗”和“真”,让他的技艺愈发娴熟,造就了一杯杯上好的西湖龙井。

据樊生华回忆,2020年总书记在杭州西湖考察途经炒制龙井的摊位时,曾对他说过,“两个巴掌做出来的东西,有些科技还是无法取代的”,并鼓励他们要把传统手工艺等非遗传承好,这更加坚定了樊生华对传承发扬西湖龙井采摘和制作技艺的决心。

△樊生华制茶

发扬

非遗匠人再出发

书写传统技艺传承新故事

对非遗技艺来说,“人才”是延续传承的命脉所在。多年来,樊生华不仅广收弟子、更是通过在职业学校讲课、给茶农培训授课等方式,毫无保留地分享传授独家经验心得,推动西湖龙井采摘和制作技艺的持续传承。

樊生华结合多年炒茶经验,巧妙将“十大手法”与“太极拳”融合,总结出一套简单好学的西湖龙井炒制手法。譬如杀青环节的搭、磨、托、抖等一系列手法恰似太极拳动作;炒茶过程中的轻重变幻,也暗合着太极拳的刚柔并济、进退有度。这种将“太极心法”融汇到炒茶技艺中的巧思,更有利于弟子们深入体悟非遗技艺精髓。

△樊生华指导弟子炒茶

非遗技艺的传承带来了传统文化的延续,恰如樊生华所言,“现在我责任也大了,已经不是一个人做茶要怎么样,而是要带动我们其他老百姓共同发展。”授人以鱼不如授人以渔,樊生华积极配合当地政府,通过技艺传帮带助力提升茶农经济收益。当技艺水平提高,茶叶品质上升,也就意味着茶叶能卖出更好的价钱,从而实现增收致富,助力乡村振兴。

一个行业的壮大需要各司其职,需要专人专事,在发掘西湖龙井的产业价值,促进“非遗茶”新时代的角色转换上,产区政府、大师匠人、茶企、茶农,都是其中参与者。

为了助力非遗好茶进一步走出去,樊生华不断探索,“我们坚持按照老祖宗传下来那套方法做茶,也希望把最好的茶通过八马茶业的平台带给大众。”解决了销售问题,也让樊生华可以心无旁骛地专注于制茶技术的创新与提升。

△樊生华与八马茶业品牌推荐官焦杨交流西湖龙井制茶技艺传承

匠造

穿越千年的珍稀滋味

非遗好茶向未来

对于西湖龙井,樊生华总是如数家珍。

“西湖龙井已有1200多年的历史了”“西湖龙井的好,在于当地特殊的土壤与水文环境、严格的茶园日常维护管理,还在于传统手工炒制工艺的加持”……从探寻西湖龙井的发展历史与产区特色,到分享西湖龙井炒制时的经验心得与品饮时的思考体悟,话题一切到西湖龙井,看起来内敛的樊生华便会变得滔滔不绝。

的确,上千年时光的沉淀与磨砺和数不清匠人的投入与付出,为西湖龙井加注了许多传奇色彩。在中国海量茶类中,西湖龙井始终是珍稀鲜有的那一个,这种珍稀来源于稀缺的产量、精湛的工艺和上佳的品质。只有产自西湖龙井茶地理标志保护区并获得官方认证的,才能算得上正宗的西湖龙井。据浙江省农业农村厅公布的数据显示,西湖龙井茶产区仅占龙井茶总产区约2%。近乎“万里挑一”的特质,强化着西湖龙井的珍稀特质。

正是此番种种,造就了千金难求其珍,被列为御前贡茶,引得数不清的文人墨客赋诗沉醉的西湖龙井。而当下的新时代语境下,如西湖龙井一般光环加身的非遗好茶也正不断蜕变新生,拂去岁月风尘,用更加富有生机的、年轻化的新形象迎向未来。

△樊生华(左)与八马茶业品牌推荐官焦杨(右)交流西湖龙井制茶技艺传承

3月下旬,八马茶业将邀请樊生华做客直播间,讲述非遗好茶的新时代故事,一同品见西湖龙井的春日滋味。事实上,这并非八马茶业与樊生华的第一次联动,早在2022年春茶季,八马茶业便携手樊生华发布了联名产品。时隔一年再度联袂,带来的是历经千锤百炼,品质优异的八马·历练西湖龙井,让灵秀珍稀的杯中鲜绿晕开茶人们的春日底色,也让非遗好茶走进更多爱茶人杯中。

一片小叶子,也有大责任。

樊生华的故事,是千千万万“老匠人”的缩影,以此为始,八马茶业“了不起的中国茶”第二季正式启动,荟聚了不同名家的匠心、责任与坚守,故事朴实无华却又让人肃然起敬,在这里我们将看见更多了不起的中国茶,了不起的茶叶梦。

来源:说茶ShowCha,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

说起“茶人”,恐怕很多人眼前浮现的,就是衣着飘飘的“茶仙子”了。无论何时,美女效应总是那么吸睛,这也着实让“茶人”变得高大上了。

衣着飘飘就算“茶人”?唐代没有茶仙子,陆羽如何定义“茶人”

着茶服的美女

那么,问题来了。衣着飘飘,真的就能代表“茶人”吗?仔细想想,好像不能。因为衣服不能代表人,更不能代表内涵和“茶人”,就像拿手串不能代表文化人一样。

一、“茶人”就是采茶之人

“茶人”一词最早见于陆羽《茶经》二之具,文曰:“籯,一曰篮,一曰笼,一曰筥[jǔ]。以竹织之,受五升,或一斗、二斗、三斗者,茶人负以采茶也。”

衣着飘飘就算“茶人”?唐代没有茶仙子,陆羽如何定义“茶人”

明嘉靖景陵版《茶经》二之具

从《茶经》中这段文字的记载可以看出:籯,也叫篮或笼,用竹子编织而成,容量有5升,1斗、2斗或3斗(唐代1斗等于10升),是“茶人”背着采茶的工具。《茶经》是中国最早最权威的茶学专著,所以《茶经》对于“茶人”的定义,当是最原始、最权威的定义,那就是:采茶之人就是“茶人”。

陆羽对于“茶人”这一定义,也得到了后世的肯定。比如,唐末诗人皮日休的《茶中杂咏十首》中就专门有一首是写“茶人”的,其中就有:“日晚相笑归,腰间佩轻篓”之句,描写“茶人”腰间佩着小茶篓,采茶结束相笑而归的场景。

二、采茶之人不一定是“茶人”

从陆羽和皮日休关于“茶人”的描述来看,“茶人”似乎就是指采茶之人。

衣着飘飘就算“茶人”?唐代没有茶仙子,陆羽如何定义“茶人”

茶山里的采茶人

但是,随着时代的变化,采茶之人很可能已经不是“茶人”了。我为什么这样说?你想想,生活在今天,分工协作高度细化,采茶、制茶、卖茶、品茶的环节早已截然分开。今天的采茶人很可能根本不会制茶,他们唯一的工作就是采茶。除了靠采茶赚点工钱,恐怕对茶叶的加工、销售及品鉴都不甚了解。采茶对她们而言,可能就跟摘苹果一样,只是农闲的兼职之一罢了。

今天采信阳毛尖,明天采西湖龙井,采摘标准完全不同。你能说一个靠采茶赚钱,但对茶叶其他环节都不懂的人,是一个“茶人”吗?如果她们后天又去摘苹果了呢?似乎只用“采茶”一项指标去定义“茶人”,难免有些单薄了。

所以,如果你认为“茶人”仅指采茶之人,那你就错了。

三、采茶之人也要懂制茶

如果我们只看《茶经》二之具中“茶人负以采茶也”的表面意思,而不了解陆羽的生平,就很可能会认为,“茶人”仅指采茶之人。

衣着飘飘就算“茶人”?唐代没有茶仙子,陆羽如何定义“茶人”

制茶师傅炒茶中

那么,采茶之人,有没有可能也是制茶之人?

陆羽的原话意思是:籯是“茶人”背着采茶的工具,但并没说,只有“采茶人”才是茶人。所以,我们要结合陆羽的生平去理解“茶人”的深层含义。

陆羽所说的“茶人”,除了字面意义的采茶之人以外,也指精通茶事之人。什么样的人精通茶事呢?陆羽本身就是很好的标杆。

《茶经》二之具的下一章叫三之造,也就是写如何制茶,可三之造的开篇却是写采茶,原文如下:“凡采茶,在二月,三月,四月之间。茶之笋者,生烂石沃土,长四五寸,若薇蕨始抽,凌露采焉。茶之芽者,发于丛薄之上,有三枝、四枝、五枝者,选其中枝颖拔者采焉。其日,有雨不采,晴有云不采;晴,采之、蒸之、捣之、焙之、穿之、封之、茶之干矣。”

这段话主要描写了采茶的时间、采摘标准,及制作流程。这说明采茶是茶叶制作的第一环节,也说明采茶是为制茶服务的,所以采茶和制茶是密不可分的。

如果采茶没有按照标准去采摘,那么,即使手艺再高超的制茶师傅,也不能做出好茶来。因为,生产不同级别茶,都有对应的采摘标准。比如:制作龙井一般要求采摘一芽一叶,如果采成纯芽,那就很难制作出龙井的风味。

古代也有分工,但不像我们现代如此细致,所以采茶之人往往也是制茶之人。不难想象,一个既采茶又制茶的人,对于茶的理解,肯定要比只懂采茶的人要深刻。

四、制茶之人更要懂品茶

一名优秀的制茶人,一定是一名优秀的品茶人。为什么这么说?因为制茶人要了解自己制作的茶叶好不好喝,就必须大量的品茶,而且不仅仅要品自己制作的茶,更要品别的师傅制作的茶。通过大量的品鉴和实践,最终才能制作出独具特色的好茶。高明的品茶人,能够通过茶汤判断茶叶在制作中有哪些利弊。

衣着飘飘就算“茶人”?唐代没有茶仙子,陆羽如何定义“茶人”

茶界泰斗张天福品茶中

以武夷岩茶为例,一款好的武夷岩茶,影响品质最关键的工艺就是焙火。关于武夷岩茶的焙火:清代两江总督梁章钜在《归田锁记》中发出:"武夷焙法,实甲天下"的感叹,在武夷山当地,更是流传着“十焙成金”的说法。

然而,整个武夷山地区,能深刻掌握焙火精髓的人却并不多,因为岩茶的焙火工艺,是需要长时间沉淀才能掌握的,在茶青几百元一斤的,急于变现的年代,很少有人愿意用真金白银去练手。

但是,岩茶的市场需求又在急剧上升,为了解决这个困境,武夷山的部分茶商想出了一个貌似很聪明的方法,那就是淡化焙火对岩茶的影响,生产所谓的轻焙火岩茶。这种茶刚开始喝起来很香,但缺少了岩茶的“岩骨花香”,而且随着时间的流失,会显现出一个致命的缺陷,那就是“返青”。

所谓“返青”,就是指岩茶在存放的过程中,返回到一种类似于“半成品”的状态,让茶的品质和茶汤滋味大打折扣。这种“返青”的岩茶,其实就是焙火工艺不过关而导致的,业内把这种茶叫“杀猪茶”,就是指刚开始很好喝,又是花香,又是蜜香的,可等你高价买回家后,很快就会变的很难喝,而不知情的消费者,还以为是自己没存好才导致“返青”。

对于会“返青”的岩茶,是瞒不过制茶师傅的,而真正的岩茶大师,是不会制作所谓的“返青”茶的。这既是对传统的守护,也是对岩茶、对自己和对消费者的尊重。

衣着飘飘就算“茶人”?唐代没有茶仙子,陆羽如何定义“茶人”

岩茶大师王顺明焙火中

所以,一个不会品茶的制茶人,不是好的制茶人,自然也不会是“茶人”。到这里,我们会发现,好像会“品茶”才是“茶人”的核心。

如果你这么认为,那你就又错了。

五、夸夸其谈的“老茶客”

在茶圈泡久了,你一定会遇到这样一种人。似乎跟茶有关的话题他都懂,可当你深入去请教他问题时,又发现他好像并没有那么懂,这就是大多数所谓“老茶客”的实际情况。

之所以称他们为“老茶客”,是因为他们喝茶的时间很长。请注意,喝茶时间长不代表懂茶。他们只是通过自己长期喝茶,总结出来一点经验罢了。

衣着飘飘就算“茶人”?唐代没有茶仙子,陆羽如何定义“茶人”

老茶客

而这种经验往往是极为狭窄的,其一,因为他们喝的茶类不够多,往往只和喝某几种茶(中国有6大茶类上千种茶),并且对喝其他茶的人嗤之以鼻,自视甚高;其二,因为他们也只是喝茶,对于茶的生长环境、采摘标准、制作工艺、发展历史等,都不太了解。在完全不懂茶的人面前装一装,摆摆谱还可以,一旦遇到行家,就露馅了。

你能说这种所谓的“老茶客”是茶人吗?似乎不能,因为他们最多只能算“半桶水”。

到这里,你恐怕已经快被我弄晕了,这也不是,那也不是,那你说什么样的人才算“茶人”?

别急,听我慢慢道来。

五、发自内心的爱茶之人

陆羽在《茶经》一之源中有这样一段话:“茶之为用,味至寒。为饮,最宜精行俭德之人”。这其中的“精行俭德”,就是陆羽对“茶人”的真正要求。

衣着飘飘就算“茶人”?唐代没有茶仙子,陆羽如何定义“茶人”

茶圣陆羽像

那么,何谓“精行俭德”之人?就是积极践行俭德品质的人,茶圣陆羽就是这样的人。也只有这样的人,才会发自内心的爱茶,而不仅仅把茶当做炫耀或牟利的工具,才会认认真真对待每一杯茶,尊重每一杯茶背后的付出,通过与茶的长期接触和不断的学习,进而散发出像茶一样的品格和魅力,只有这样的人,才能算作“茶人”。

故而,单纯的采茶、制茶、卖茶、喝茶,而不了解关于茶的知识和历史发展脉络,不尊重茶背后的辛苦付出,仅仅把茶当成工具的人,都不能算作“茶人”,他们只能叫采茶人、制茶人、卖茶人或喝茶人。

如今,很多人都正走在成为“茶人”的路上,就让我们给他们一个统一而又可爱的名字,那就是“爱茶人”!

参考资料:

陆羽《茶经》

皮日休《茶中杂咏·茶人》

梁章钜在《归田锁记》

来源:茗仁茶见