安徽人有多强?他们两个,垄断了北京的花茶市场

老北京人喝茶向来认字号,以前就有这么一句话,南城张一元 ,北城吴裕泰。

如今他们是北京茉莉花茶的代表老字号,他们有一个共同点:创始人都是安徽人。从当年籍籍无名的小弟,到如今的老大,他们在江湖中几经沉浮,才功成名就。

从东直门到鼓楼有条东西五里长的大街,从崇文门到北城根雍和宫豁口有条南北十里长的街,这两条街的交叉点,叫北新桥。

光绪年间,北新桥来了两位安徽歙县人,他们一位是举人,此次要进京赶考,而另外一位,是陪举人进京赶考。

陪伴的这位,叫吴锡卿。

举人考试没考上,心有不甘,为求功名,想再考一年。而在这个过程中,吴锡卿却用自家带来的茶叶跟周围的邻居混的很熟络,大家都爱喝他的茶叶,骨子里长着徽商基因的吴锡卿,隐隐感到,或许卖茶叶也能够让自己在北京站稳脚跟。

当时他只是个在北京北漂的穷小子,没有本钱,就在北新桥一个破败的大门洞摆摊卖茶,当时连名字也没有,包装纸上只印刷了“北新桥路路东大厅便是”的字样,但就算这样,慕名来买茶的人还是络绎不绝。

就这样,吴锡卿的生意越做越红火,1887年,吴锡卿花了五块银元请了一个老秀才,写了一块牌匾:吴裕泰茶栈。

他没有想到,吴裕泰这三个字会火遍半个北京城,上至达官显贵,下到平民百姓,买茶必到吴裕泰。

他也没想到,13年后,他的另一个安徽老乡创办的茶庄,占据了北京南城。

民国时期,吴锡卿先后在北京、天津开了十几家分号,而且自己还被推举为京师茶行工会会长,达到了那个时期的顶峰。

吴裕泰在北京已经无人不知,无人不晓了。

据说,吴裕泰还影响了一位茶痴、现代知名作家——老舍先生。

老舍在1957年创作《茶馆》时,将第一幕的时间设定为1898年,此时吴裕泰已经营了11年,而剧中地点叫北京裕泰大茶馆。

老舍先生的儿子舒乙曾说:“老舍先生笔下的北京是相当真实的,山水名胜古迹胡同店铺基本上用真名,大都经得起实地核对和验证。”

从这句话里,我们不难揣测,吴裕泰对爱好花茶的老舍先生是有很大影响的。

就在吴裕泰正做的风生水起的时候,吴锡卿的老乡,又一位安徽歙县人来到了北京,他就是张昌翼。

17岁时,张昌翼离开老家,开始了北漂生涯。最初,他在崇文门外的荣泰茶庄做学徒,那里是京城闹市区之一,每天买茶的人络绎不绝,生意十分红火。

和其它学徒不同,张昌翼不是只负责具体的一方面,他什么都想学,他既会拼配茶叶,又能接待顾客,到了后来茶店账目也归他管。渐渐地,他积累了越来越多的知识和人脉。

羽翼渐丰之时,张昌翼想凭自己的本事闯出一番天地。

1896年,张昌翼递交了辞职信,在朋友帮助下,于崇文门外的花市大街一家烟铺前边摆起了茶叶摊。

1900年,烟铺经营不善,赔本停业,张昌翼看准时机,直接买下店铺,将茶叶摊改成了茶叶店。

茶叶店最早的时候叫张玉元。张,表示这是张家的买卖,如同吴裕泰是吴家的买卖一样;玉,是玉茗的简称,也是茶叶的统称;元,有一的意思,合起来就是张家第一家茶庄的意思。

1908年,张昌翼在如今的前门大栅栏开设了第二家茶庄,字号改为张一元,意为一元复始,万象更新。

1912年,张昌翼又在大栅栏街路南开办了第三家茶庄,同样取名“张一元”,为区别前一个店,又称“张一元文记”,此后,张一元的名号广为流传,并开始了与吴裕泰分庭抗礼之路。

与吴裕泰相比,张一元极注重宣传。

当时,张一元是第一个将茶与娱乐结合在一起的,他们会播放戏剧招徕顾客。

而且茶铺外边会放一辆汽车,表明这是上等人出入的场所,当时梨园名家裘盛戎、马连良、谭富英等都是张一元的老主顾,当时这些人都是妥妥的大V,有了偶像的宣传,茶客们自然对张一元趋之若鹜。

1937年,日本开启全面侵华战争,家国陷入战火之中,大时代下无人幸免,吴裕泰、张一元也纷纷步入了低谷,经营惨淡。

解放后,1956年公私合营时,“吴裕泰茶栈”更名为“吴裕泰茶庄”,由冯亦吾老先生题写了“吴裕泰茶庄”的横式牌匾。

同年,张一元也被国家赎买,进而变为国营企业。

然而,他们的好日子并没有来到,1966年,伟人决定发动文化大革命,像吴裕泰、张一元这种老品牌,自然会被视为封建社会的牛鬼蛇神。

这期间,北新桥大街改名为“红日路”,吴裕泰茶庄也改成了更有革命味道的“红日茶店”。

而张一元茶庄也被视为封资修标志,更名为“闽春茶庄”。

此后,直到1982年,才重新启用“张一元”这个老字号,并特请书法家董辰良书写了新匾额。

而吴裕泰则一直到1985年,才终于恢复“吴裕泰茶庄”的老字号。

随着改革开放轰轰烈烈的展开,国营的两家茶厂已经难以适应市场经济的潮流。

1997年,吴裕泰实行连锁经营,至2002年,年销售额过亿。

1999年,张一元也从国营转成了股份制企业,成为了规模经营的商业品牌。

自此以后,两家茶庄开始步入正常的发展轨道,交相辉映,成为茉莉花茶领域两座并立的高峰。

参考资料:

[1]《张一元茶庄沉与浮》,章永俊,《管理史鉴》;

[2]《闲话张一元》,闻一少,《商业文化》;

[3]《百年沧桑吴裕泰》,张晓清,《民俗风情》。

来源:懂茶帝

2016年11月11日,某以科普为主要方向的著名公众号在晚七点多发布了一条以《听说有人想剁手?截肢手术刀的选择要点》为标题的稿件。 之所以用如此多前言引入,其实是为了平复各位看官的情绪,毕竟在2016年的双十一剁手节里,淘宝加天猫的总体销售额达到1207亿元,而去年则只有912亿元。客观地说,我们很难在这个数据里看到市场艰难。

之所以用如此多前言引入,其实是为了平复各位看官的情绪,毕竟在2016年的双十一剁手节里,淘宝加天猫的总体销售额达到1207亿元,而去年则只有912亿元。客观地说,我们很难在这个数据里看到市场艰难。 当然,类目还是在观看这篇东西的你们所关注的行业——茶业。我倒是想写性用品行业数据,但咱们不是不懂吗?从2016年淘宝双十一整体数据进行分析,然后再把2015、2016两年的数据进行纵向比较来看,我们可以看到,不论是品牌排行,单品销量排行,每年都会有新势力(品牌)加入各类排行TOP10。他们有些是传统的基于线下的茶品牌,也有依托于电商而促成的纯电商茶叶品牌。然而他们在这个已有9年时间的,能够代表传统比价型电商晴雨表的双十一大战中,往往扮演的只是过客的角色,难以连续出现在每年的TOP10榜单中。2015年双十一,我们通过数据看到很多传统的基于线下的茶品牌开始占领双十一的TOP10,我们曾得出了一个观点,认为传统的线下茶品牌将对纯电商品牌造成冲击。而今年再看,TOP10的榜单并没有出现传统线下茶品牌进一步吞噬纯电商茶品牌的迹象,更多的是平分秋色。于是我们可以得到结论: 1.比价电商红利真的到了尽头,你大爷还是你大爷! 2014-2016年,每年熟悉的名字还是那么几个:中闽弘泰、大益、艺福堂、茶马世家、卢正浩、西湖牌、徽六等等。不光品牌,茶类同样有这个趋势,乌龙永远都是铁观音唱主角,红茶永远都是桐木关正山小种金骏眉,普洱永远是熟茶,绿茶永远是西湖龙井。这说明,不论是品牌还是细分茶类,享受到比价电商的红利那些品牌或茶类,已经牢牢站住了其本身的地位,这一地位,很难撼动。换句话说,更多的没有出现的,牛逼的茶企,茶品牌,如果还妄想着通过某一年在双十一搞个大事情,大销量来为自己进军电商铺路,对不起,几乎是死路了。2.消费者更关心茶,淘宝茶叶店铺通过生死关!消费者对于各大茶类的浏览、关注、搜索,都呈大幅上升趋势,这当然是中国茶饮文化的一个利好趋势。而数据显示的另外一个好消息是,被浏览卖家数与成交店铺数的数据呈下滑趋势,这在一定程度上说明,中国茶饮文化的推广与普及对于消费者来说,有着更为积极的效果,消费者会更加集中于更为专注做茶的网络茶叶店铺,促使茶叶电商行业的优胜劣汰,促进行业的自我净化,使得更为专注的茶人,能为消费者提供更为优质的产品及服务。3.品牌典范更为出色,线下品牌真心回馈! 西湖龙井作为中国十大名茶之首,影响力从线下延伸到了线上;同时品类标准明确(产区细分;采摘时间从明前、清明、雨前;等级从特级、一级、二级到三级;口感从甘醇、甘鲜到甘爽;包装从传统纸包到罐装标识清晰)。西湖牌、艺福堂、卢正浩把传统名茶的电商销售体系做得很成功,话术专业,电商语言转化经典。堪称双十一的品牌典范。而八马、竹叶青和正山堂是典型在消费品牌红利,他们线下粉丝众多,大家都等到双十一大促时囤积品牌当家的高价单品,这也说明这几个品牌是在双11用降价不降质量的产品,真心回馈消费者。 接下来我们对各项指数进行分析并呈现给各位。

当然,类目还是在观看这篇东西的你们所关注的行业——茶业。我倒是想写性用品行业数据,但咱们不是不懂吗?从2016年淘宝双十一整体数据进行分析,然后再把2015、2016两年的数据进行纵向比较来看,我们可以看到,不论是品牌排行,单品销量排行,每年都会有新势力(品牌)加入各类排行TOP10。他们有些是传统的基于线下的茶品牌,也有依托于电商而促成的纯电商茶叶品牌。然而他们在这个已有9年时间的,能够代表传统比价型电商晴雨表的双十一大战中,往往扮演的只是过客的角色,难以连续出现在每年的TOP10榜单中。2015年双十一,我们通过数据看到很多传统的基于线下的茶品牌开始占领双十一的TOP10,我们曾得出了一个观点,认为传统的线下茶品牌将对纯电商品牌造成冲击。而今年再看,TOP10的榜单并没有出现传统线下茶品牌进一步吞噬纯电商茶品牌的迹象,更多的是平分秋色。于是我们可以得到结论: 1.比价电商红利真的到了尽头,你大爷还是你大爷! 2014-2016年,每年熟悉的名字还是那么几个:中闽弘泰、大益、艺福堂、茶马世家、卢正浩、西湖牌、徽六等等。不光品牌,茶类同样有这个趋势,乌龙永远都是铁观音唱主角,红茶永远都是桐木关正山小种金骏眉,普洱永远是熟茶,绿茶永远是西湖龙井。这说明,不论是品牌还是细分茶类,享受到比价电商的红利那些品牌或茶类,已经牢牢站住了其本身的地位,这一地位,很难撼动。换句话说,更多的没有出现的,牛逼的茶企,茶品牌,如果还妄想着通过某一年在双十一搞个大事情,大销量来为自己进军电商铺路,对不起,几乎是死路了。2.消费者更关心茶,淘宝茶叶店铺通过生死关!消费者对于各大茶类的浏览、关注、搜索,都呈大幅上升趋势,这当然是中国茶饮文化的一个利好趋势。而数据显示的另外一个好消息是,被浏览卖家数与成交店铺数的数据呈下滑趋势,这在一定程度上说明,中国茶饮文化的推广与普及对于消费者来说,有着更为积极的效果,消费者会更加集中于更为专注做茶的网络茶叶店铺,促使茶叶电商行业的优胜劣汰,促进行业的自我净化,使得更为专注的茶人,能为消费者提供更为优质的产品及服务。3.品牌典范更为出色,线下品牌真心回馈! 西湖龙井作为中国十大名茶之首,影响力从线下延伸到了线上;同时品类标准明确(产区细分;采摘时间从明前、清明、雨前;等级从特级、一级、二级到三级;口感从甘醇、甘鲜到甘爽;包装从传统纸包到罐装标识清晰)。西湖牌、艺福堂、卢正浩把传统名茶的电商销售体系做得很成功,话术专业,电商语言转化经典。堪称双十一的品牌典范。而八马、竹叶青和正山堂是典型在消费品牌红利,他们线下粉丝众多,大家都等到双十一大促时囤积品牌当家的高价单品,这也说明这几个品牌是在双11用降价不降质量的产品,真心回馈消费者。 接下来我们对各项指数进行分析并呈现给各位。 双十一当日交易数据:店铺消失一半,移动端占比上升12%

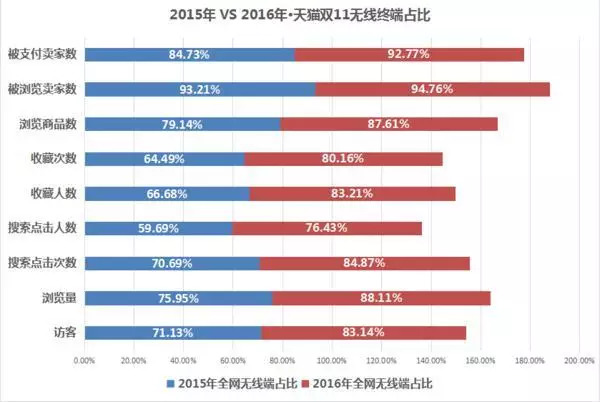

双十一当日交易数据:店铺消失一半,移动端占比上升12%  首先,在这里我们必须要说明的是我们没有最完整的2016年淘宝茶叶销售总体数据,这是因为在淘宝的官方数据工具数据参谋中并未有呈现,不过在总体数据中,有些数据是值得我们去研究的,其一为2016年双十一茶叶类目的总体访客数为4614619人,而2015年这个数据为4288768人,在百分比上来说,有7.6%的增幅。

首先,在这里我们必须要说明的是我们没有最完整的2016年淘宝茶叶销售总体数据,这是因为在淘宝的官方数据工具数据参谋中并未有呈现,不过在总体数据中,有些数据是值得我们去研究的,其一为2016年双十一茶叶类目的总体访客数为4614619人,而2015年这个数据为4288768人,在百分比上来说,有7.6%的增幅。 而另一个数据则来自于移动端占比,在2015年里,这个数据为71.1%左右,原本就是一个让人瞠目结舌的数据了,而在2016年的双十一,这个数字竟然达到了83.1%,比去年增加了12%。这足以说明在未来的时间里,手机或者其他移动端将会占据销售渠道中的最主流。而对于商家而言,得手机者得天下这句话终于有了最好的注解。

而另一个数据则来自于移动端占比,在2015年里,这个数据为71.1%左右,原本就是一个让人瞠目结舌的数据了,而在2016年的双十一,这个数字竟然达到了83.1%,比去年增加了12%。这足以说明在未来的时间里,手机或者其他移动端将会占据销售渠道中的最主流。而对于商家而言,得手机者得天下这句话终于有了最好的注解。 其次,在2016年双十一数据中比较有意思的一个数据是店铺数量。在2015年的双十一里,我们可以看到,总体店铺数量为222981个,而在2016年的双十一,这个数据却变为了110256。这个接近一半的数量的锐减,说明在2015到2016年期间,茶叶电商的优胜劣汰逐渐地呈现出来——在几年前可以免费获得的流量红利,现在已经消失殆尽,现在的店铺要获得流量,就必须通过真金白银去购买。大量的茶叶电商已经无法生存。在这个数据中看来,消失的店铺达到近了50%。与之对应的,则是访客数量的增加,这意味着茶叶电商的第一轮洗牌接近结束。而对于生存下来的店铺而言,则显然会活得更好——比之前更多的用户进入到之前一半数量的店铺当中,这个算术题我想谁都能算得出来。而且在这个表格中,我们可以看到,2016年双十一茶叶类目的浏览量为37812291次,与2015年的25220818次相比较,显然增加的不是一点点。这足以说明消费者对于茶叶的兴趣及需求比之前要高得多。茶类交易金额占比2016VS2015:普洱再创新高,乌龙下降4.5%

其次,在2016年双十一数据中比较有意思的一个数据是店铺数量。在2015年的双十一里,我们可以看到,总体店铺数量为222981个,而在2016年的双十一,这个数据却变为了110256。这个接近一半的数量的锐减,说明在2015到2016年期间,茶叶电商的优胜劣汰逐渐地呈现出来——在几年前可以免费获得的流量红利,现在已经消失殆尽,现在的店铺要获得流量,就必须通过真金白银去购买。大量的茶叶电商已经无法生存。在这个数据中看来,消失的店铺达到近了50%。与之对应的,则是访客数量的增加,这意味着茶叶电商的第一轮洗牌接近结束。而对于生存下来的店铺而言,则显然会活得更好——比之前更多的用户进入到之前一半数量的店铺当中,这个算术题我想谁都能算得出来。而且在这个表格中,我们可以看到,2016年双十一茶叶类目的浏览量为37812291次,与2015年的25220818次相比较,显然增加的不是一点点。这足以说明消费者对于茶叶的兴趣及需求比之前要高得多。茶类交易金额占比2016VS2015:普洱再创新高,乌龙下降4.5%

对于普洱茶的经营者来说,上面这个比例图很显然是利好的消息,在2015年双十一的普洱茶销售金额占茶类销售总额第一的27.22%之后,2016年双十一的普洱茶销售金额占比又创新高,为31.41%,而去年的占比第二位的乌龙茶今年虽然还是第二名,却从21.37%下降到了16.96%,仅仅比红茶多出0.9%个百分点。而其他茶类则显得比较无惊无险,与去年的数据比较起来,涨跌幅都不算太大。茶类交易数据2016VS 2015:关注度大幅上升,成交茶叶店铺数减少

对于普洱茶的经营者来说,上面这个比例图很显然是利好的消息,在2015年双十一的普洱茶销售金额占茶类销售总额第一的27.22%之后,2016年双十一的普洱茶销售金额占比又创新高,为31.41%,而去年的占比第二位的乌龙茶今年虽然还是第二名,却从21.37%下降到了16.96%,仅仅比红茶多出0.9%个百分点。而其他茶类则显得比较无惊无险,与去年的数据比较起来,涨跌幅都不算太大。茶类交易数据2016VS 2015:关注度大幅上升,成交茶叶店铺数减少  对比2016年茶类交易数据和2015年茶类交易数据,我们可以发现,普洱茶和白茶的客单价同比增长五十元左右,而黄茶的客单价同比增长了150元左右,其余茶类的客单价浮动不大。从浏览量的数据来看,各大茶类相较2015年数据增量都在百万级,而代用/花草茶这一类别的数据增量竟然达到了500万级,而稍显可怜的还是传统的弱势茶类黄茶,浏览量的增量仅有3万余。

对比2016年茶类交易数据和2015年茶类交易数据,我们可以发现,普洱茶和白茶的客单价同比增长五十元左右,而黄茶的客单价同比增长了150元左右,其余茶类的客单价浮动不大。从浏览量的数据来看,各大茶类相较2015年数据增量都在百万级,而代用/花草茶这一类别的数据增量竟然达到了500万级,而稍显可怜的还是传统的弱势茶类黄茶,浏览量的增量仅有3万余。

而再看访客数和搜索点击次数,数据增幅比例与浏览量成正比。而被浏览卖家数与成交店铺数的数据,则刚好与前面的浏览量,访客数以及搜索点击次数的增长成反比。综合以上数据比例变化,我们可以看出,消费者对于各大茶类的浏览、关注、搜索,都呈上升趋势,这当然是中国茶饮文化的一个利好趋势,但不得不说的是,数据增量特别大的仍然是代用花草茶类。而数据增量特别小的,也仍然是传统不那么受关注的黄茶茶类,这大概给茶文化推广传播者提了一个醒,我们需要多关注传统弱势茶类的推广与传播,同时我们也需要,关注消费者对于茶类消费类别的热点。

而再看访客数和搜索点击次数,数据增幅比例与浏览量成正比。而被浏览卖家数与成交店铺数的数据,则刚好与前面的浏览量,访客数以及搜索点击次数的增长成反比。综合以上数据比例变化,我们可以看出,消费者对于各大茶类的浏览、关注、搜索,都呈上升趋势,这当然是中国茶饮文化的一个利好趋势,但不得不说的是,数据增量特别大的仍然是代用花草茶类。而数据增量特别小的,也仍然是传统不那么受关注的黄茶茶类,这大概给茶文化推广传播者提了一个醒,我们需要多关注传统弱势茶类的推广与传播,同时我们也需要,关注消费者对于茶类消费类别的热点。 而综上数据显示的另外一个好消息是,被浏览卖家数与成交店铺数的数据呈下滑趋势,这说明中国茶饮文化的推广与普及对于消费者来说,有着更为明显的效果,消费者会更加集中于更为专注于做茶的网络茶叶店铺,促使茶叶电商行业的优胜劣汰,促进行业的自我净化,使得更为专注的茶叶品牌,能为消费者提供更为优质的产品服务。2016年茶叶类别销量排名TOP10:新晋黑马成异数,客单价高达2万元

而综上数据显示的另外一个好消息是,被浏览卖家数与成交店铺数的数据呈下滑趋势,这说明中国茶饮文化的推广与普及对于消费者来说,有着更为明显的效果,消费者会更加集中于更为专注于做茶的网络茶叶店铺,促使茶叶电商行业的优胜劣汰,促进行业的自我净化,使得更为专注的茶叶品牌,能为消费者提供更为优质的产品服务。2016年茶叶类别销量排名TOP10:新晋黑马成异数,客单价高达2万元  2016年茶叶类别销量排名TOP10,这个表格最值得注意的是,排行第二的石雨益昌号和排名第七的宇川。除了这两个新晋的品牌之外,大益、艺福堂、八马等其余几个品牌都是往年淘宝双十一销量排名TOP10常客。而这两家品牌属于今年新入TOP10的品牌,去年甚至都没进入TOP20。 从数据上看,石雨益昌号大概是今年淘宝双十一茶类销售的一个异数。因为从成交商品件数的数据我们可以看到,大益和艺福堂两个品牌的成交商品件数大概在20万左右。撇开这两家成交商品件数数量贡献大户外,其余TOP10品牌的成交商品件数,平均都在40000-70000左右。但在这张表上,排名第二的石雨益昌号的成交商品件数却仅仅只有5853,远远低于成交商品件数的平均值。或许从2016年茶叶类别销量排名TOP10的客单价,我们可以看出少许端倪。根据前面的数据显示,2016年双十一淘宝茶叶客单价均价在211.19元。而2016年茶叶类别销量排名前十的十个品牌客单价除去新晋品牌石雨益昌号和宇川,均价大概在300元左右徘徊,宇川的客单价以1241.84元高于平均水平,石雨益昌号的客单价更是高达22294.13元。石雨益昌号这样高的客单价,再以双十一五折狂欢的,购物环境中显得不是那么协调和自然。茶语网编辑打开了石雨益昌号旗舰店在天猫的页面,按照价格由高到低的排序发现这一家店内价格排行前五的,是三款冰岛和两款老班章,价格从3188元到4588元。都是常被茶界小白追捧的“高价山头茶”。 当然,我们希望这是消费者在双十一的时候,用低价购买高价名山头茶形成的客单价,而并不是像去年昆明某茶企那样一千多客单就实现了一千多万的销售额——将经销商进货放到电商渠道来进行,从而拉高自己品牌的双十一 表现,这对于消费市场来说,其实不过是掩耳盗铃。

2016年茶叶类别销量排名TOP10,这个表格最值得注意的是,排行第二的石雨益昌号和排名第七的宇川。除了这两个新晋的品牌之外,大益、艺福堂、八马等其余几个品牌都是往年淘宝双十一销量排名TOP10常客。而这两家品牌属于今年新入TOP10的品牌,去年甚至都没进入TOP20。 从数据上看,石雨益昌号大概是今年淘宝双十一茶类销售的一个异数。因为从成交商品件数的数据我们可以看到,大益和艺福堂两个品牌的成交商品件数大概在20万左右。撇开这两家成交商品件数数量贡献大户外,其余TOP10品牌的成交商品件数,平均都在40000-70000左右。但在这张表上,排名第二的石雨益昌号的成交商品件数却仅仅只有5853,远远低于成交商品件数的平均值。或许从2016年茶叶类别销量排名TOP10的客单价,我们可以看出少许端倪。根据前面的数据显示,2016年双十一淘宝茶叶客单价均价在211.19元。而2016年茶叶类别销量排名前十的十个品牌客单价除去新晋品牌石雨益昌号和宇川,均价大概在300元左右徘徊,宇川的客单价以1241.84元高于平均水平,石雨益昌号的客单价更是高达22294.13元。石雨益昌号这样高的客单价,再以双十一五折狂欢的,购物环境中显得不是那么协调和自然。茶语网编辑打开了石雨益昌号旗舰店在天猫的页面,按照价格由高到低的排序发现这一家店内价格排行前五的,是三款冰岛和两款老班章,价格从3188元到4588元。都是常被茶界小白追捧的“高价山头茶”。 当然,我们希望这是消费者在双十一的时候,用低价购买高价名山头茶形成的客单价,而并不是像去年昆明某茶企那样一千多客单就实现了一千多万的销售额——将经销商进货放到电商渠道来进行,从而拉高自己品牌的双十一 表现,这对于消费市场来说,其实不过是掩耳盗铃。 其余为2016各茶类销量排行TOP10(图)

其余为2016各茶类销量排行TOP10(图)

茶叶类别产品销售排行:呈多元化发展 全茶类对比一下去年纯茶类增加的现象,今年以花果茶、乌龙茶、红茶和绿茶为主,茶类呈多元化发展。从西湖龙井、安溪铁观音、金骏眉的排行榜可以看出,知名茶类对于消费者的影响依然很大。

茶叶类别产品销售排行:呈多元化发展 全茶类对比一下去年纯茶类增加的现象,今年以花果茶、乌龙茶、红茶和绿茶为主,茶类呈多元化发展。从西湖龙井、安溪铁观音、金骏眉的排行榜可以看出,知名茶类对于消费者的影响依然很大。 普洱茶普洱熟普依然占据排行榜全部,大益、新益号、龙润茶、茶马世家瓜分普洱茶宝贝排行榜。其中大益7572熟茶占据三席,而小青柑普洱茶成为今年普洱茶新热门品类。

普洱茶普洱熟普依然占据排行榜全部,大益、新益号、龙润茶、茶马世家瓜分普洱茶宝贝排行榜。其中大益7572熟茶占据三席,而小青柑普洱茶成为今年普洱茶新热门品类。 乌龙茶乌龙茶类目里,满屏都是铁观音,岩茶、单丛和台湾乌龙,你们要振作啊!

乌龙茶乌龙茶类目里,满屏都是铁观音,岩茶、单丛和台湾乌龙,你们要振作啊! 红茶立顿从去年的第8位跃居今年最大赢家。从今年的数据看来,金骏眉的热度不减占据4席,而正山小种也不示弱,占据了3席。

红茶立顿从去年的第8位跃居今年最大赢家。从今年的数据看来,金骏眉的热度不减占据4席,而正山小种也不示弱,占据了3席。 绿茶从今年数据看出,西湖龙井作为中国十大名茶之首,影响力从线下延伸到了线上;同时品类标准明确(产区细分;采摘时间从明前、清明、雨前;等级从特级、一级、二级到三级;口感从甘醇、甘鲜到甘爽;包装从传统纸包到罐装标识清晰)。西湖牌、艺福堂、卢正浩等品牌把传统名茶的电商销售体系做得很成功,话术专业,电商语言转化经典。堪称双十一的品牌典范。

绿茶从今年数据看出,西湖龙井作为中国十大名茶之首,影响力从线下延伸到了线上;同时品类标准明确(产区细分;采摘时间从明前、清明、雨前;等级从特级、一级、二级到三级;口感从甘醇、甘鲜到甘爽;包装从传统纸包到罐装标识清晰)。西湖牌、艺福堂、卢正浩等品牌把传统名茶的电商销售体系做得很成功,话术专业,电商语言转化经典。堪称双十一的品牌典范。 黑茶黑茶一改去年白沙溪、怡清源两个传统黑茶品牌茶企一分天下的格局,变成多个品牌竞争的态势。

黑茶黑茶一改去年白沙溪、怡清源两个传统黑茶品牌茶企一分天下的格局,变成多个品牌竞争的态势。 白茶白茶去年以散茶形式为主,而今年80%都为白茶饼形式销售。

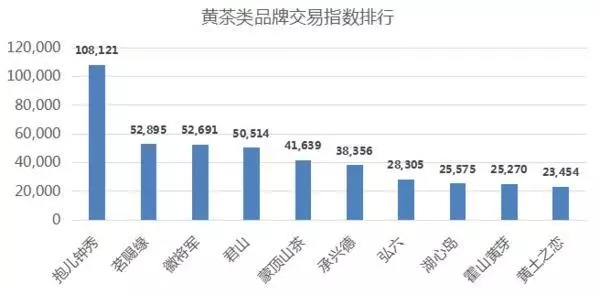

白茶白茶去年以散茶形式为主,而今年80%都为白茶饼形式销售。 黄茶霍山黄芽一统天下,文成武德。这也间接说明了黄茶为啥始终是小品类了。

黄茶霍山黄芽一统天下,文成武德。这也间接说明了黄茶为啥始终是小品类了。 代用/花草/水果/再加工 在本类别中,艺福堂、三只松鼠、四月茶侬三分天下。本次数据统计只细分到茶类二级类目,而作为茶语较为关注的新晋组合型花茶品牌——ChaLi,虽未在代用/花草/水果/再加工这个二级类目中突进前十,但仍然夺得了组合型花茶排行第一,而且品牌获得茶叶店铺排行第16位,为传播中国时尚茶文化的小而美品牌赢得了关注。

代用/花草/水果/再加工 在本类别中,艺福堂、三只松鼠、四月茶侬三分天下。本次数据统计只细分到茶类二级类目,而作为茶语较为关注的新晋组合型花茶品牌——ChaLi,虽未在代用/花草/水果/再加工这个二级类目中突进前十,但仍然夺得了组合型花茶排行第一,而且品牌获得茶叶店铺排行第16位,为传播中国时尚茶文化的小而美品牌赢得了关注。 由此得出两个观点:第一, 流量红利时代正在过去,不管商家怎么努力,狂欢式的促销数据很难再产生大幅度提升或者本质的改变。以流量红利比价为基础的低价策略时代已经过去了。

由此得出两个观点:第一, 流量红利时代正在过去,不管商家怎么努力,狂欢式的促销数据很难再产生大幅度提升或者本质的改变。以流量红利比价为基础的低价策略时代已经过去了。

第二, 在目前的消费升级态势下,线下著名品牌线上流量大幅增加、有背书能力和品牌效应的优质茶叶商品,受内容驱动的购买行为,将成为下一轮的电商风口。而来源不明、无品牌背书或者纯低价逻辑的电商茶叶,将逐步丧失优质的爱茶人市场。 (文字来源:茶语网;数据来源:淘宝生意参谋 ) 出品:中华合作时报·茶周刊监制/赵光辉 本期编辑/炼晨电话:010-63744187投稿信箱:hzchazhoukan@163.com

出品:中华合作时报·茶周刊监制/赵光辉 本期编辑/炼晨电话:010-63744187投稿信箱:hzchazhoukan@163.com

【聚焦】新式茶饮界又来了“新人”?

【聚焦】双十一买茶,还可以来这里玩命“剁手”?

【姿势】一篇文章告诉你每天喝茶的最佳时间

中国近代茶庄、茶号以零售业为主,遍布全国各城镇,与民众生活息息相关,对推动地方经济发展影响极大。一般茶庄经营者皆与茶山相熟,道途通晓。在近代中国茶叶品牌史中,尤以粤商、徽商居多。盘点一下民国以来,中国排名十大的知名茶叶商人:

1、华茶公司——唐季珊

唐季珊,东南亚著名的富商,经营茶叶生意。之后加入阮玲玉电影制片厂,是联华公司大股东。唐季珊曾先后任上海市输出业同业公会理事长、上海市茶行商业同业公会监事、中国茶叶协会常务理事,中华造纸厂股份有限公司董事长。

民国5年(1916年)回到国内后,即以其父名义邀集亲属集资10万,设立华茶公司,由唐季珊为实际主持人。是为中国开设最早、规模最大的一家华商茶叶出口行。并由其父串连卓镜澄、陈翊周、朱葆元等加入,几乎集当时这个行业的全部实力做后盾。最初运美的“天坛牌”、“美女牌”小包装茶叶,两三年一直未打开销路,10万资本亏损殆尽。

民国9年左右,华茶公司由唐翘卿独自投入资金经营,唐季珊在美虽与一家专营茶叶的大进口商卡特建立了关系,但因无推销机构,销售渠道不畅,仍然敌不过洋行势力。

民国12年华茶公司再次改组为有限公司,资本10万元,唐氏家族占80%。其余由上海茶栈商人投资。唐季珊任总经理。在华商同业的全力支持下,华茶公司先后在平水、福州、屯溪、杭州、肖山、诸暨等茶叶产地自设茶号,收购毛茶,在上海开设茶厂进行加工。自产自销,产销合一,减少了流通环节,节省了开支,降低了成本,以质高、价低的优势与洋行竞争,逐渐打开了外销局面。

五卅运动,全国人民同仇敌忾,抵制英商、英货,洋行进货与装运发生困难。华茶公司趁机大做出口生意,这一年华茶公司出口额高达8万多箱。

值得一提的是,华茶公司在1926年美国费城世博会与汾酒、茅台等一道参加世博,获得一等奖章。

2、龙德记茶庄——池秉德

池秉德(又叫池阅龙),生于19世纪七十年代。其祖上世代制作乌龙,父亲曾在当年的“茶都”鹤山同时担任三大茶庄的制茶师,后更是出任当时茶叶贸易量位于全国一位的美珍茶庄的首席(当年称为“大师傅”)。美珍茶庄在国内无人不知无人不晓,在当时能够出任大师傅的,必定是制茶造诣极高的茶人。

受环境影响,池秉德从小在父亲的耳濡目染之下学习制作乌龙茶。14岁便已在美珍茶庄担任制茶师,17岁时随父落户广州,21岁时已成为茶行业内闻名遐迩的制茶大师傅。年纪轻轻,便在制茶届与父亲地位相近,池氏父子的名声也早已在行业内有了制茶世家的美名。

当年美珍茶庄曾邀请池秉德接替年迈父亲的职位,但是池秉德是一个很有想法的人。由于家庭世代传承的关系,他有了开自己的茶庄的想法,之后选择了专注于乌龙茶的经营。

1898年,池秉德在亲友的支持下,于广州创办了“德记茶行”,后改名“德记茶庄”,主要经营乌龙茶生意。经过几年的用心经营,凭借着自身对茶的敏锐触觉和过人的商业才能,很快德记茶庄名气起来了。那时候坊间流传着,到广州十三行采购乌龙茶,一定要去“德记茶庄”——优秀的工艺水平,严谨锐利的选材,多年制茶经验,让德记茶庄的乌龙茶在竞争激烈的茶叶市场内脱颖而出,店面内每日门庭若市,甚至一度作为进贡给皇上的贡品。

时任广州知府赠予德记茶庄一块“乌龙世家”的牌匾,大红“德”字包装、专精而全面的乌龙茶商品,成为那个年代十三行里的一项乌龙传奇。

在1939年芝加哥世博会上,德记茶庄凭着自产的“贡品乌龙”,包装精美、茶香四溢,顿时成了各国参展商、参观者关注的焦点,并一举拿下世博的进步奖章,被誉为“一个世纪的进步”。

3、红顶茶叶商人——伍秉鉴

伍秉鉴(1769—1843年),又名伍敦元,祖籍福建。清代广州十三行商人,当时广州的世界首富。 伍秉鉴的先祖在福建是从事种茶叶的,在康熙初年由福建泉州迁至广东广州,家族从事的还是广东与福建之间茶叶的买卖。到了第五代的伍国莹是伍秉鉴的父亲,伍国莹曾在广州首富潘振承家中做账房。1783年,伍国莹就开始参与经营的商行叫做元顺行。1792年,伍国莹把业务交给了儿子伍秉钧,伍秉钧接过这个行务以后就正式创办了怡和行,伍秉钧在35岁的时候病逝,他的弟弟伍秉鉴接手了怡和行。

伍秉鉴(1769~1843年),字成之,号平湖,别名敦元、忠诚、庆昌,祖籍福建。其先祖于康熙初年定居广东,开始经商。到伍秉鉴的父亲伍国莹时,伍家开始参与对外贸易。1783年,伍国宗迈出了重要的一步,成立怡和行,并为自己起了一个商名叫“浩官”。该商名一直为其子孙所沿用,成为19世纪前期国际商界一个响亮的名字。1801年,32岁的伍秉鉴接手了怡和行的业务,伍家的事业也开始快速崛起,伍秉鉴成为了广州行商的领头人——总商。在经营方面,伍秉鉴同欧美各国的重要客户都建立了紧密的联系,并依靠超前的经营理念在对外贸易中迅速崛起。伍秉鉴不但在国内拥有地产、房产、茶园、店铺等,而且他还大胆地在大洋彼岸的美国进行铁路投资、证券交易并涉足保险业务等领域,同时他还是英国东印度公司最大的债权人,东印度公司有时资金周转不灵,常向伍家借贷。正因为如此,伍秉鉴在当时西方商界享有极高的知名度,成了洋人眼中的世界首富,曾被一些西方学者称之为“天下第一大富翁”。1840年6月,鸦片战争爆发。尽管伍秉鉴曾向朝廷捐巨款换得了三品顶戴,但这丝毫不能拯救他的事业,他不得不一次次向清政府献出巨额财富以求得短暂的安宁。1843年,伍秉鉴在中国的动乱中病逝于广州,享年74岁。

伍家所积累的财富是惊人的。据1834年伍家自己的估计,他们的财产已有2600万银元,按照国际银价换算,这个数目相当于今天的50亿元人民币。而且,伍家在珠江岸边的豪宅,据说可与《红楼梦》中的大观园媲美。2001年在美国《华尔街日报》(亚洲版)刊登了一个《纵横一千年》的专辑,统计出了上几个世纪世界上最富有的50个人。其中,有六位华人入选,他们分别是成吉思汗、忽必烈、刘瑾、和珅、伍秉鉴和宋子文。这六个人中,又唯独伍秉鉴是以纯粹的商人身份出现,所以伍秉鉴也是人们最关注的焦点。

4、丝茶买办大王——唐廷枢

唐廷枢(1832年5月19日-1892年10月7日),初名唐杰,字建时,号景星,又号镜心,生于广东香山县唐家村(今广东省珠海市唐家湾镇),清末洋行买办、洋务企业活动家。1851年起,先后在香港英国殖民政府和上海海关担任译员10年。1863年进入上海怡和洋行充当买办,经理库款,经营丝茶出口贸易,开展航运,扩大洋行在上海以外的通商口岸的势力。同时,继续从事商业活动,大量附股洋行经营的保险、航运企业,并为洋行企业吸引大量的华商资本。1873年任李鸿章主持的轮船招商局总办,成为洋务派官僚的有力助手。任职期间,招商局的营业状况颇有起色。1876年受李鸿章委托筹办开平煤矿。从勘察矿址、拟定计划,到筹集资本、正式开采,都由他一手主持。开平煤矿的组成或附属部分,也都是在他的倡议或主持下兴办的。

唐廷枢开始自己的商业活动和资本积累,是在担任香港殖民政府翻译时期,1858年以前他就在香港投资了两家当铺。其后在上海度出现的棉花出口贸易的高潮中,又从事棉花投机生意。他独自经营的修华号棉花行,成为外国洋行收买中国棉花的一个代理机构,并与怡和洋行发生业务关系。自担任怡和洋行买办后,唐廷枢的经济活动,又有进一步的发展。 在担任怡和买办的10年中(1863~1872年),他除了为怡和经理库款、收购丝茶、开展航运以及在上海以外的通商口岸扩大洋行业务之外,还为他的老板投资当铺,经营地产,运销大米、食盐,甚至涉足内地的矿产开采。

他和怡和前任买办林钦合伙开设茶栈。为适应洋行收购茶叶的需要,他先后投资上海3家钱庄,以周转他的商业资金。为了买办业务和自营商业的两种需要,他又在洋行之中,设立了自己的事务所。

为与整个对外贸易发生联系,他又建立起一套类似事务所的同业公所。上海丝业、茶业等3个与对外贸易关系密切的同业公所,在1868年以前相继建立。唐廷枢和徐润等人则是这3个机构的董事,是主持这些行业机构的核心力量。

5、谢裕大茶庄——谢正安

谢正安,安徽徽州歙县人,黄山毛峰创始人,其创办的“谢裕大”茶行居徽州五大茶行之首。

1875年,谢正安在歙县漕溪(今徽州区富溪乡)选采肥壮的新鲜嫩叶,在传统制作工艺的基础上,亲自动手,大胆改进,经过“下锅炒(五桶杀青)、轻滚转(手轻揉)、焙生胚(毛火)、盖上圆簸复老烘(足火、显毫)”等工序精心制作,形成“外形似雀舌均齐壮实,锋显毫露,色为象牙,鱼叶金黄。冲泡后,清香高长,汤色清澈,滋味鲜浓,醇厚、甘甜。叶底嫩黄,肥壮成朵”的独特新茶。由于该茶白毫披身,芽尖锋芒,又因其产地邻近黄山,谢正安遂给它取名为“黄山毛峰”。

19世纪60年代末期,太平天国战乱结束后,清朝又开始“商务奋兴”,外销“洋庄”茶叶生意由低谷发展到高潮。当时“五口通商”的外贸出口格局已经形成。东方明珠上海逐步取代广州,成为我国茶叶外销的第一大口岸。上海外贸的兴起,在地理空间为徽商的振兴提供了条件。过去徽商的茶叶出口须经广州“洋庄”输出,而徽州到广州行程千里,产品从屯溪运至广州,历时近2个月,而从徽州到上海,只不过2~3天功夫,减少了损耗,加速了资金周转,使徽州茶叶市场上更有竞争力。徽州茶的销量不断攀升,有力地促进了徽州地区的茶叶生产。此时,种粮兴茶的谢正安当机立断,决定重操旧业,每年春季在漕溪挂秤收购春茶,经加工后,肩挑至皖东运漕、柘皋设店销售。因亲叔谢光荪在江苏靖江县新沟司衙内任职,他又将茶叶从长江水路运到靖江,再到上海闯市场,与“洋庄”做贸易,经过多年的经营,谢正安于光绪元年在漕溪开办“谢裕大茶行”。不久,又在屯溪、歙县等地开办茶行和茶厂。把茶行业务扩展到上海、运漕、东北营口等地,在吞并了休宁的吴家茶庄后,成为徽州六大茶庄之首,古歙北方四大财主之一。据《祥字阄书》记载:除去未作价产业甚多外,家积有价产业和英银洋计达49100元,宝银3400两。谢正安在上海闯荡时,上海市场茶庄林立,各庄普有名茶、名品,常品茶竞争相当激烈,谢正安用其敏锐的商业眼光看到了徽茶的不足,当时徽茶大宗是炒青“屯绿”,销量一直居全国绿茶领先地位。但一些地名茶如西湖龙井、庐山云雾、云南普洱等争相入市,并且上市早、外形美、香味清醇,为达官贵人所器重,为内外茶商所青睐。由于这些茶上市早、产量少、做工精致,因而价格高、利润大。

建国后,黄山毛峰一直为全国名茶中的佼佼者。改革开放后,"谢裕大"茶庄改名为"天茗庄",经原国家内贸部核准,成为安徽茶业唯一"中华老字号"茶庄。

6、汪裕泰茶号——汪立政

汪立政(1827~1895),绩溪八都余川人(今上庄邻村),字以德。1840年赴上海茶叶店为徒,勤劳忠厚,深得业主信任;1850年自办汪裕泰茶叶店于沪南,督工精制四方名茶,薄利多销,声誉鹊起而在业内独占鳌头,此后在上海、奉贤、苏州、杭州等地设分号9处。汪裕泰经营有方,业务发达,驰誉中外,盈利丰厚,执沪上业内之牛耳,为旅外绩溪人中的富商巨贾之一。

汪立政富而有道,急公好义,对家乡的公益事业多有资助。余川村口的环秀桥毁于道光癸酉(1873),当时死难者无数,沿河良田皆废为沙滩,对此他一直牵挂在心。晚年,他捐金二千数百元,并派专人监工重建,虽未亲眼目睹夙愿的实现,但其子完成了此项义举。汪立政子汪惕予因致力于悬壶济世,只能勉力维系汪裕泰店业;其孙振寰1919年由日本早稻田大学毕业后,继承汪裕泰店业,刻苦钻研,善于革新,几经努力,于1927年在上海西藏路开设汪裕泰总号、辟有5个门市部,接着又在浙江路和福履路分设2个门市部,以批发兼零售,销售新制的绿茶、红茶、花茶和茶砖而驰骋沪上。抗日战争初期,他又悄悄地将资产转移美国和日本,在国外开设分销部,挽救了经济上的损夫,且及时地将汪裕泰茶叶打入国际市场,1949年离开大陆后,仍在海外维系店业。

7、吴鼎裕茶庄——吴锡卿

吴锡卿,安徽歙县昌溪村人,生于1876年春,祖上为安徽茶商世家,兄弟6人,吴锡卿排行老四,1887年举家前往北京,初夏创办吴裕泰茶栈,由吴锡卿出任总管,几十年后才改号吴裕泰茶庄。吴家先后在城里城外开了8家大小茶庄,后来发展到11家,他们是:崇文门内“乾泰聚”、“福盛”、“吴鼎裕”茶庄,“吴鼎裕”即今崇文门菜市场旧址,专门经营高档茶叶,供豪门显贵享用。

吴裕泰茶庄,自创建之日起至今,一直坐落在东四北大街44号。其时占地20多亩,高门大院,能同时进三辆大车,共有8个院落,100多间房子,为花园式建筑,分为客房,库房,加工拼配室,营业店堂等。那时,茶庄主要从安徽、福建、浙江等地进茶,一般是经大运河到通县,再用大车进东直门,到北新桥。那时吴裕泰茶栈的电话是:北局,1928。现为64041928,历经百年,主号未变,现在王府井吴裕泰茶文化馆,展有一老顾客捐献的早年吴裕泰茶栈茶叶筒可作证明。

吴裕泰最早的牌匾是吴锡卿用五块银圆,请清末老秀才祝春年写的,称《吴裕泰茶栈》,书法不俗。这块匾在北京挂了几十年,公司合营时,吴裕泰茶栈改为《吴裕泰茶庄》,文革时北新桥地名被改为红日路,吴裕泰也更名为“红日茶店”(为竖牌),直到1985年才恢复老字号,是请中央民革委员冯亦吾老先生题写的,黑地金字的横式牌匾,沿用至今。

1994年,茶庄进行翻扩建,营业场所由原来的50平方米增加到80多平方米,店堂宽敞明亮,店内悬挂着天津炎黄画院赠送的大幅国画,《陆羽品茶图》。次年,建成与茶庄一壁之隔的《吴裕泰茶社》,著名书法家刘炳森,欣然命笔题写匾额,1995年金秋时节,茶社开笔会,刘炳森、胡洁青老人、李滨声,苏适、米南阳,留下了墨宝。

当时的吴裕泰茶栈,就以拼配花茶为经营特色,开始是自己窨制,后一律在产地窨。安徽的名茶不少,祁门红茶,安徽屯绿,黄山毛峰,六安瓜片,太平猴魁,等享誉中外,但那时北京的老百姓喝不起这些名茶,大多喝花茶,吴裕泰拼配的茶基本上是大众化的,所以生意一直很兴隆,在北京茶行中独树一帜。

新中国成立后,吴裕泰这个百年老店又获新生,1955年底,公私合营后,更名“吴裕泰茶庄”。1995年被国内贸易部授以“中华老字号”称号。

8、张一元茶庄——张文卿

张文卿,安徽歙县人,张一元茶庄的创办人。张文卿于清光绪二十二年(1896)在花市大街摆设茶摊,光绪二十六年开设“张玉元”茶庄。光绪三十四年(1908)张文卿在前门外观音寺街路南购房开设了一间门脸的店铺,取名为“张一元”茶庄。取意“一元复始、万象更新”之意,亦即“开市大吉、日新月异”之意。不久迁至观音寺街路北一处三间门脸的店铺营业。1912年张文卿又在大栅栏开设“张一元文记茶庄”。以“文”字表示为张文卿所开,三个茶庄以张一元文记为主。茶庄开业后,由于店址优越、经营得法,以质量上乘而声名远扬。

张一元茶庄茶叶质量上乘、色味醇正,茶庄的业务好、发展快,得益于创业者张文卿经营有方。1925年张文卿亲自到福建开办茶场,在福州郊外半山坡盖了几十间房,雇佣当地工人按季节收购新摘的茶叶,并选最好的茉莉花自己薰制,再依北方人的口味就地窨制、拼配,形成具有特色的小叶花茶。以汤清、味浓、入口芳香、回味无穷被京城百姓认可,并广为传颂。张文卿自己办茶厂不仅可以熏制特味的茶叶,而且要比在北京从茶叶批发商手中买货价钱要便宜得多。所以,同等级的茶叶张一元比别的字号茶庄卖得便宜。张一元茶庄还经常派人到一些茶庄了解售价,掌握商品行情,并且买回别人销售的茶叶与自家同级茶叶比较,不断使自家茶叶质量优于同行。当时,该茶庄就设有电话和函购业务。凡买2.5公斤以上茶叶者,均送货上门。尽管生意好,可茶庄仍很重视广告宣传。北京的商店,用高音喇叭播放歌曲、戏剧来招徕顾客,张一元茶庄是第一家。抗战前夕,张一元茶庄播放彭素海用西河大鼓演唱的“三下南唐”,每次播放时,门前总是围着许多听众,为销售创造了有利条件。

9、近代中国茶王——徐润

徐润(1838—1911),又名以璋,字润立,号雨之,别号愚斋,香山县北岭村(今珠海市北岭乡)人。父亲徐宝亭曾任清朝官吏,叔伯皆为洋行买办。清咸丰二年(1852),14岁时随叔父徐荣村经澳门抵达上海,在英商开办的宝顺洋行当学徒起直至工作16年。勤奋刻苦,悟性颇高,得洋行主管器重,成为领管各分行的总买办。其预见到长江航运业的发展前景,决定购置江轮、船坞,将进出口贸易和航运作为洋行的主要业务,并将出口贸易拓展到日本,使洋行的进出口总值每年达数千万两白银,很快成为巨富。

早在宝顺洋行上堂帮账时,徐润就自己经营茶叶等生意。他与人合作开过一家“绍祥”商号,从内地收购茶叶、生丝等,转卖给上海各洋行,这既为宝顺洋行提供了合适的货源,又为自己赚取了差价。1868年,徐润脱离宝顺洋行后,在上海开设了一家宝源祥茶栈,随后又在湖南、湖北产茶区增设了多处茶栈,并选用一批得力商友管理,从而形成一个茶业网络。由此,他可以清楚地了解各茶区的收成,掌握多条供货渠道,并针对英、美、俄等国消费者的不同喜好,源源不断地向各国洋行提供合适的出口货源,而且根据行情随时调整茶价,谋取高额利润。徐润和唐廷枢等人一起创办了上海茶业公所,对上海及其周围广大地区的茶叶贸易进行控制。

茶叶是当时中国的四大出口产品之一。1868年至1888年正是近代中国茶叶输出最兴旺的20年,其中1886年输出量达268万担,创茶叶出口的历史最高纪录。这个纪录直到整整100年后的1986年才被突破。当时上海的茶叶出口量占全国出口总量的2/3以上,而宝源祥茶栈又是上海最大的经营出口茶叶的茶栈。因此,有人将徐润誉为“近代中国的茶王”。

10、吴怡和茶号——吴荣寿

吴荣寿(1873—1934),字永柏,号俊德。近现代著名茶商,著名徽商。又名俊德,字永柏。安徽歙县岔口乡人。吴荣寿童年时代随同父亲来到屯溪,学习茶叶经营,以精通制茶工艺和善于鉴别毛茶著称。1901年父亲病故后,他大胆拓展业务,在屯溪阳湖开办吴怡和茶号,专门制作外销高档茶。数年后,又创立吴怡春、吴永源、华胜等茶号,进一步扩大外销精品茶的产量,每年制销高档屯绿数千担,最多年份高达2万担,占屯绿外销半数以上,成为徽州现代第一大茶商。吴荣寿决心对茶业经营进行革新,企望创出新品名牌茶叶,他以重金聘婺源制茶名家汪汉梁为总管,在选料与配方上融婺、歙两家为一体,制成了色、香、味焕然一新的"抽芯珍眉"和"特贡"等茶,在上海一举夺得绿茶评比魁首。1927年前后,茶叶价格狂跌,加上朱富润火烧屯溪商业街,几度大损失使吴怡和等茶号一蹶不振。

吴荣寿独立经营茶号之后,非常重视技术和工艺改进,他重金聘请婺源制茶技术高手汪汉梁为洋庄总管,将婺、歙两地“屯绿”制作工艺技术结合起来,形成了自己的优势。他还对雇佣的工人亲自传授操作技术,并相对固定地雇佣他们。因此形成了一些约定俗成的做法,如父母使用的茶锅、拣板,可以传给其子女使用,称为子孙锅、子孙板,既保证了工人工作稳定无忧,又体现了商家延续有继。有《茶庄竹枝词》这样评说道:“急明论暗肆咆哮,坐了编成莫混淆。还是旧年原板好,学他燕子各归巢。”由于吴荣寿经营茶叶注重质量,又讲求信誉,生意越做越大,洋庄越开越多,先后在屯溪阳湖开设了吴怡春、吴永源、华胜、公胜等18家洋庄茶号;每年雇佣工人多达1000余人;年加工销售“屯绿”二三万箱,占“屯绿”总产量的1/3以上;巨大的规模使他成为徽州外销茶商中的巨擘,吴荣寿被理所当然地推举为休宁县商会首任会长。

**部分图片及素材来源于网络,如需要转载文章请注明出处(茶经)。