紫砂方器传世较少,经典的名品更少。一方顶三圆,紫砂方器比圆器更难做,是重要原因。方器中角的处理,是表现茶壶气度的首要因素尤其是钝角、大圆角的处理,非经验老到者不能为。

我们来看紫砂史上四方器的经典名品,看你是否都见过。

1.开光方壶

▲时大彬款 开光方壶

▲陈信卿款 开光方壶

2.蒋时英方壶

▲徐世章旧藏

蒋时英,明万曆至崇祯年间人,时大彬弟子,字伯萼,初名伯敷,后客于陈继儒时改名时英,明代制陶工艺家,其作品流传罕见。

此壶乃蒋氏晚年作品,壶体造型独特,方体,觚稜肩,平盖桥形钮,短直流,壶腰有一周凸棱穿于曲柄,方圈足。姜黄色砂泥,壶底刻楷体“天启五年,时英作”七字款。器型偏高壮,棱角分明,给人以挺拔硬朗的气势。此件为徐世章旧藏。

徐世章(1886-1954),字瑞甫,号濠园居士,北洋政府总统徐世昌之弟。擅书法,一生博雅好古,致力于文物收藏。1911年赴意大利担任万国博览会审查委员。

尤其是他钟爱一生的古砚,不仅质地精良,且多名家题识、名家收藏、名工雕刻。曾名其书室为“宝砚室”。

3.郑荆玉坦然壶

此四方壶的作者是郑荆玉,但在史籍中尚未见记载。且郑氏传器甚少,根据其传器的壶艺特点,业界推断可能是清朝早期的紫砂艺术名手。

此壶型制方正,四角垂方,角钝而匀,棱线隐而不没,线挺而直,方中寓圆,四方盖鼓。圆方形钮挺而大气,四面昂藏。

耳形壶鋬四方形线条与壶体、壶流线条相呼应,转折迂回之间,舒畅自由。流鋬以四方切体,轮廓分明,整体造型比例协调,于稳健中见大气度。

4.郑荆玉四方鼓腹

郑荆玉这两款方壶,壶面黄砂色泽饱满圆润,均匀密布,若夜空繁星四垂,引人遐思。壶艺刚正不迂,方圆融容,寓示君子进退有节,处世以方,藏锋不露芒。

5.陈鸣远传香壶

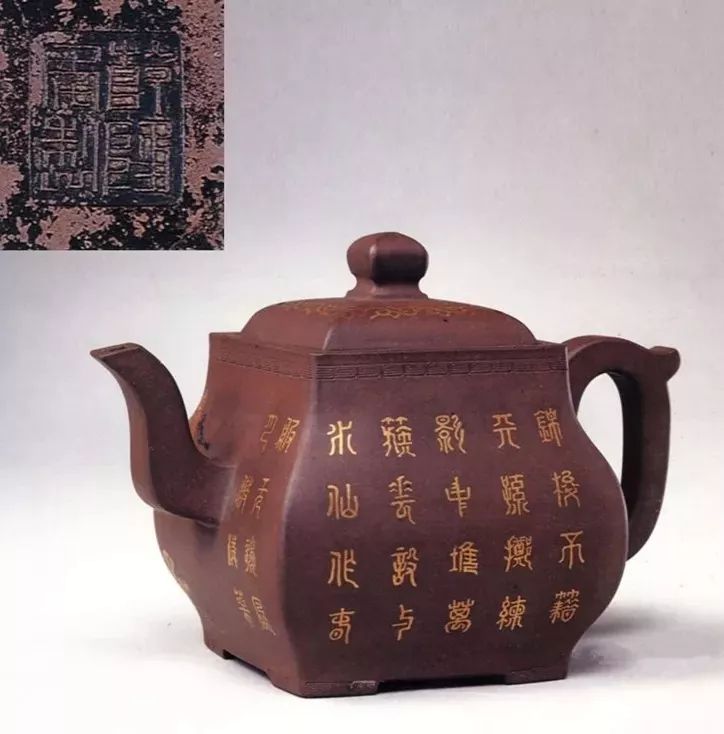

6.陈鸣远四足方壶

壶身镌刻铭文:“且饮且读,不过满腹,为禹同道兄”。蕴含饮茶情趣与文人治学态度。

且饮且读,语出清初名臣魏裔介《兼济堂文集》:“取其诗文,且饮且读,以天下士期之”。不过满腹,语出庄子《逍遥游》:“鹪鹩巢于深林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹。”

意谓一个人无法占有一切。以壶饮茶,茶水再多,能饮的水也有限;学海无涯,读书再多,也只是知识沧海中的一粟。为人当有自知之明,切不可有自满自傲。

7.陈鸣远委足方胜壶

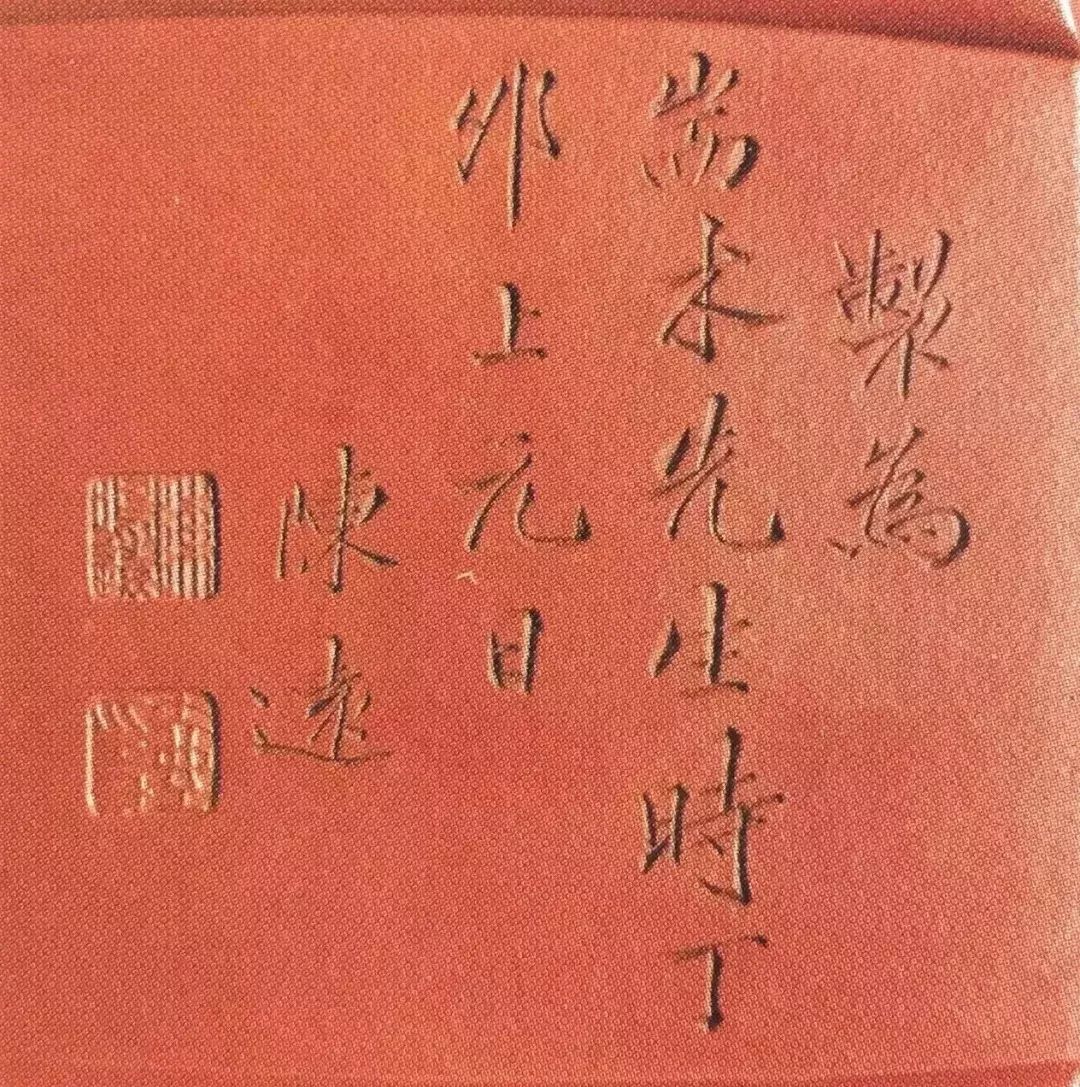

壶底镌刻铭文“制为耑木先生时丁卯上元日”,署陈远,钤陈鸣远、壶隐篆书阳文方印,龚心钊旧藏。

8.清康熙珐琅五彩四季花卉方壶

9.清乾隆描金山水诗文方壶

10.汉方壶

▲陈砺成 汉方壶

汉方壶式是紫砂壶中历史最悠久的传统造型之一。“阳羡茗壶录”记载:邵文金,仿时大汉方独绝,徐友泉亦制汉方,清代华凤翔、徐飞龙等都有汉方壶传世。

此壶为“砺成”之器,不仅泥料为上品,其工手亦一丝不苟,内外如一,通体协调大度,尤其把手与流水的处理真是大家手笔。

砺成,有人说姓陈,但名不见经传这并不奇怪,古人写书想必只能写听到和看到的事和器。四百年间紫砂艺人何止万千,多有遗漏,当在情理之中。流传有序,固能其好,典籍实名,只为器佳,仍不失为宝。

11月23日,

上海市文史馆宜兴紫砂研习基地

紫砂文化艺术交流活动

在荆溪紫砂艺术院举行

参与嘉宾(按照片从左至右排序)为:

上海市文史馆工美研究社特聘研究员杭杰(杭利强)

上海市文史馆工美研究社副秘书长渠成,

上海市文史馆工美研究社秘书长秦明章,

上海书协会员、美协会员陈志雄,

中国篆刻艺术院国家艺术基金培训部导师俞丰,

上海书协理事、美协会员朱忠民,

上海市文史馆工美研究社副秘书长、兼基地主任王东升,

上海市文史馆工美研究社特聘研究员、中国工艺美术大师毛国强,

上海市文史馆工美研究社社长萧海春,

中国工艺美术大师张迎尧,

中国陶瓷艺术大师吕俊杰,

上海市文史馆工美研究社社长助理刘萧,

上海市文史馆工美研究社特聘研究员、画家杭中吉

来自上海的书画家和宜兴的紫砂艺术家进行探讨交流

自陈曼生开始,文人书画家积极参与紫砂装饰,镌刻书画成为紫砂艺术品主要的装饰手段之一。上世纪40年代,紫砂名家顾景舟曾与上海书画名家吴湖帆、江寒汀、唐云等进行合作,创作了一批石瓢壶,成为文人壶经典之作,是紫砂和书画界的一段佳话。

今年1月份,上海文史研究馆工美研究社在宜兴荆溪紫砂艺术院挂牌宜兴紫砂文化研习基地。基地的成立旨在为了更好地保护和发展“宜兴紫砂陶制作技艺”这一非物质文化遗产,通过开展紫砂文化的研究、交流等活动,促进两地文化艺术交流。

此次活动是宜兴荆溪紫砂艺术院挂牌宜兴紫砂文化研习基地以来,第一次更全面的深入交流合作。

上海文史馆工美研究社社长 萧海春

紫砂壶跟海派艺术,其实和海派书画相互之间渊源是很长的,尤其是在五六十年代,上海一批老画家,他们都跟宜兴的紫砂大师关系都很密切,而且借紫砂壶作为一个主体,把中国的书画艺术发挥到淋漓尽致。

上海文史研究馆工美副秘书长

上海文史研究馆宜兴紫砂基地主任 王东升

这次活动,上海来了一批大师,把紫砂这个陶刻文化然后跟宜兴艺术家合作一下,就是把海派文化纳入我们宜兴的紫砂文化,更好地传承我们两地文化。

中国陶瓷艺术大师 毛国强

历史上有很多名画家和紫砂合作的典故,这次他们来,更加能够促进我们紫砂文化的一个提高。

中国陶瓷艺术大师 吕俊杰

我早年也和一些海派知名画家合作过,因为他们对紫砂这种热爱,是爱在骨头里的,他们懂紫砂艺术,所以这次把书画和紫砂结合在一起,我觉得是非常好的事情。

上海市文史馆工美研究社特聘研究员 杭杰

海派的书画文化是非常高端的,这个对于我们紫砂的艺术创作,包括到层次是一个很大的提升,以后的话我们还会多多的合作,把一些好的文化带到我们紫砂圈里来。

上海市文史馆工美研究社社长萧海春

上海书协理事、美协会员朱忠民

中国工艺美术大师张迎尧

来自上海的书画家在紫砂壶上进行书画装饰,绘画题材涉及山水、人物、花卉等,壶铭题词各有特色。

杭杰老师现场给诸位上海书画名家演示陶刻之法

什么是“文人壶”?

紫砂文人壶,是指有文人情怀参与设计制作,书画铭文而赋予壶上,形成的传统文化气息,以及具有金石文字内涵的壶艺作品。不是所有书画镌刻的紫砂壶都具有文人壶的特点,大多皆为匠人之作,依然停滞在手工技术层面,充满轻描细雕的工艺性。

文人壶当由明时大彬开之先河,这与其前朝历代经济文化的积淀,文人崇尚精致随性的生活相关。吴颐山、文征明、沈周、陈老莲等文人参与到紫砂及茶艺文化之中,而时大彬开创了在壶身刻铭的风气,将书画篆刻溶入紫砂壶,是一种从普通工艺向文人艺术演进的重要标志,此种变革,可视作紫砂工艺的一个里程碑。

漳浦县卢氏墓出土“大彬”款鼎足盖圆壶款识

宋星凤楼刻本《黄庭经》帖与卢氏墓出土时壶款识中,“时”字写法的对比

明代时大彬开启了“文人壶”之初,清初陈鸣远则是能创新意的沿续和发扬者。陈氏出身紫砂世家(宜兴人),其父陈子畦是制壶名匠。陈的外祖父又是时大彬的弟子蒋时英,其家学渊源,让他声名远播,在紫砂艺术创作上有超人的贡献。

▲陈鸣远 四足方壶 汪文柏书

▲陈鸣远 四足方壶 汪文柏书

“文人壶”形成的高峰

时大彬的开启,陈鸣远的弘扬,到了陈曼生的出现,才将真正意义上的“文人壸”全面提升。曼生壶的创新,是集金石书画诗词铭文寄情和融情于紫砂壶,成为历史上前无古人,后难有来者的第一文人。

▲曼生石瓢 唐云八壶精舍藏品

“文人壶”以陈曼生的全面提升,将其推向了高峰。继而紧随曼生之后的瞿子冶,在除了延续文人书法的风格外,还设计创立了“子冶石瓢”的经典壶型,并在其壶上作画、题咏。而且他制的壶,从不同角度增强了艺术的欣赏性。

▲吉安制 子冶通刻梅花石瓢

清代“文人壶”第四位人物当属慈溪之梅调鼎,有清代王羲之美称。

梅调鼎对紫砂壶制和题铭,倾注了极大热情。一生为各种式样砂壶制铭不下百余件,并亲笔书写,然后由“山农刻制于壶上”。其生性孤傲,不屑与所谓闻人相交往。宋张耒梅花诗:“调鼎自期终有实,论花天下更无香”,字以壶传,壶随字贵,墨海壶天,相得益彰。前有陈曼生,后有梅调鼎,尤其是他的题铭、书画在紫砂壶史上占有特殊的地位。

(何心舟制、梅调鼎铭 博浪锥壶)

四十年代末期顾景舟常往来宜兴、上海之间,经铁画轩主人戴相明介绍认识了江寒汀、唐云、吴湖帆、王仁辅、来楚生等著名书画篆刻家,令顾景舟的创作思想与艺术格调多了不同视野的养分。

1948年,当时34岁的顾景舟正值壮岁。他精心制作了五把大石瓢壶,除自留一把,余四把慨赠戴相明、江寒汀、唐云、吴湖帆。这五把石瓢壶成就了一段海上文人与一代宗师顾景舟之间的一段传奇故事,也是近代史上最具标杆性的一次文人壶杰作。

从宋苏东坡(创提梁壶)到文征明、陈鸣远、陈曼生、瞿子冶、梅调鼎等历代文人的参与紫砂器,皆先有文人之生活,后有文人之作品。文人生活方式的确立,其琴棋书画,诗词歌赋,文房茶器的滋养,必然俱有特出的气韵而倾注于砂壶中,自然是“文人壶”的特性。没有读书的修养,没有文化生活的沉淀,没有艺术审美的深厚积累,是难以称为文人艺术作品的。

此次活动是自上世纪紫砂名家顾景舟与上海书画名家创作石瓢壶成为文人壶经典之后,在宜兴荆溪紫砂艺术院的牵线下,上海顶级书画名家再次与紫砂艺术全面的深入交流合作,让文人壶之风雅再现,再次续写了紫砂和书画界的一段佳话。

曼生十八式赫赫有名,事实上曼生壶不仅仅十八式,今天我们来看曼生壶中难得一见的三足炉鼎。

▲底款“阿曼陀室” 曼生三足炉鼎

此壶为清代陈鸿寿设计、杨彭年所制的“曼生壶”之一,其特点是去除繁琐的装饰和陈旧的样式,务求简洁明快。其次是壶身大量留白,一面刻铭文诗句。

壶品古典高雅,弧盖扁钮,泥质温润细腻,工艺精到。器型圆润而不失刚劲,三足鼎立方显智者胸襟,道劲中出媚姿,纵横中见青铜遗韵,肃然绝俗。

铭文“辉映珠盘、宜试凤团,曼生铭”。

珠盘,用珍珠装饰的盘子。出自《周礼•天官•玉府》:“合诸侯则供珠盘玉敦。”郑玄 注:“珠盘,以盛牛耳,……玉敦,歃血玉器。”

凤团,宋代贡茶名。用上等茶末制成团状,印有凤纹。 宋张舜民《画墁录》:“丁晋公为福建转运使,始制为凤团,后又为龙团。”

后代指好茶,如宋周邦彦 《浣溪沙•春景》词:“闲碾凤团消短梦,静看燕子垒新巢。” 清 俞蛟 《潮嘉风月记•丽景》:“左家娇女风流甚,为我除烦煮凤团。”

盒盖有收藏印:“陶冶性灵”、“合肥龚氏瞻麓斋记”、“怀西珍赏”、“仲勉选藏真品”。可知此壶曾为龚心钊所收藏,一壶内汇聚三位名家,可谓佳话。

龚心钊(1870~1949),字怀希,号仲勉,安徽合肥人,寓居上海。年轻的龚心钊十分有才华,他十九岁就中举人,二十六岁中进士,任翰林院编修,是清代最后一任科举考官。光绪年间,龚心钊曾出使英、法等国,清末出任加拿大总领事,是清代著名的外交家。

▲底款“杨彭年摹古石泉品定” 曼生三足炉鼎

龚心钊所藏紫砂众多,包括时大彬、徐友泉、陈鸣远、陈曼生等制的紫砂壶等。上海博物馆藏陈鸣远四足方壶,天津博物馆藏陈鸣远天鸡壶两件代表作品,都是瞻麓斋旧藏。1960年,龚心钊的后辈将珍藏的500余件文物,捐献给了上海市文物管理委员会。