摘要:流传广泛的圆悟手书“茶禅一味”之说是查无实据的臆测,被日本奉为国宝的圆悟印可状和一休授予珠光的圆悟法语两幅墨迹往往被人混为一谈,“茶禅一味”在日本确立后先后两次传入中国,现在已成为人们津津乐道的概念,但纠正茶文化领域的错误认识也是当务之急。

关键词:茶禅一味 圆悟克勤 墨迹 一休宗纯 村田珠

一、圆悟手书“茶禅一味”之说查无实据

我国茶文化研究者中有人认为“茶禅一味”最早的资料是宋代禅门巨匠圆悟克勤的手书真迹。如丁文在其论文《论“茶禅一味”》中说:“‘茶禅一味’,其说源于宋代,系禅僧圆悟克勤手书赠送参学的日本弟子的四字真诀。(1)”再如江静、吴玲编著的《茶道》也说:“‘茶禅一味’的说法最早是由我国宋代著名禅师圆悟克勤(1063-1135)提出的。据说,克勤曾手书‘茶禅一味’四字真诀,赠予高徒虎丘绍隆。(2)”杭州作家王旭峰也说:“宋代有个叫圆悟克勤的禅师,手写‘茶禅一味’于日本弟子,回国时翻船,装在竹筒中的字幅儿辗转到了一休大师手中,据说一休以此得道。这四个字便成了镇寺之宝,至今仍收藏在日本京都大德寺里。(3)”三者都断定圆悟克勤曾手书“茶禅一味”四字真诀,不同的是有的说这四字真诀是赠给日本弟子的,有的说是赠与中国弟子虎丘绍隆(1077-1136)的。

显然,赠送给谁并不重要,重要的是圆悟克勤究竟是否手书过“茶禅一味”的四字真诀?答案是否定的,因为人们至今未能出示圆悟克勤手书过这四字真诀的史料证据。不仅如此,我们在圆悟克勤的《佛果圆悟禅师碧岩录》,以及圆悟弟子虎丘紹隆编录的《圆悟佛果禅师语录》、《佛果克勤禅师心要》等史料中也没有发现圆悟克勤的有关茶禅关系的言辞。圆悟克勤禅师是中国禅林的一代宗师(图1),著有“宗门第一书”《碧岩录》,在佛教界有着崇高的地位,但要断定“茶禅一味”出自圆悟之手,是必须具备可靠的相关史料的,不能仅仅凭他的禅学建树和地方饮茶习惯进行主观臆测。

其实,在汉语里,“茶禅”或“禅茶”直到上个世纪80年代末或90年代初才被作为一个固定词语而广泛使用。据学者研究,我国古代将“茶”和“禅”二字组合起来,构成“茶禅”或“禅茶”一词的文献资料,最早出现于清代。有人通过《四库全书》和佛教典籍的电子检索,发现中国古代并不存在“茶禅”或“禅茶”这样的概念,至少不是一个重要概念(4)。

不仅是古代,即使在1990年代之前,“茶禅”或“禅茶”也是几乎无人使用的词语。1990年,葛兆光在《读书》杂志发表《茶禅闲话》一文时说:“古人以禅意入诗入画,尝有‘禅诗’、‘禅画’之称,似无‘茶禅’之名,”于是便自己杜撰了“茶禅”一词用于文章的题目(5)。翌年,葛先生又在《读书》发表《茶禅续语》,说“自家不识金镶玉,大言不惭以为‘茶禅’是可以抢个专利证的杜撰,谁料无意中读一书,云克勤禅师赠日本僧珠光语中便有‘茶禅一味’,今尚藏于日本奈良寺中,不觉脸皮无光,只得连叫‘苦也苦也’。(6)”葛先生给自己的文章起了个名叫《茶禅闲话》,以为自己杜撰“茶禅”一词,有首创之功,可以拿个“专利”,没想到某书写着“茶禅一味”语出圆悟克勤之事,顿觉脸上无光,叫苦不迭。

我们无意考究葛先生是从哪本书上得知“茶禅一味”语出圆悟克勤的,我们想说的是,博识如葛公尚且不知有“茶禅”一词,可见至迟到1900年代初,该词在现代汉语中尚未成为一个习用的词语,更不用说“茶禅一味”了。大概由于这样的原因,1992年5月上海文化出版社的陈宗懋主编的茶文化词典《中国茶经》中没有“茶禅”、“禅茶”和“茶禅一味”之类的词条。不仅如此,2002年汉语大词典出版社出版的朱世英等主编《中国茶文化大辞典》也没有“茶禅一味”的词条。

国内学者早已有人对圆悟手书“茶禅一味”的说法提出过质疑。例如,在2007年由大众文艺出版社出版的《茶事通义》中,陈香白指出:“笔者查阅了《大藏经》等相关资料,尤其是《佛果圆悟禅师碧岩录》、《圆悟佛果禅师语录》,并翻遍《中日高僧书法集》(江苏美术出版社1990年7月版)均找不到‘茶禅一味’出自圆悟克勤之证据。(7)”可惜的是,这样学术态度严谨的质疑没有被很多人接受,认为“茶禅一味”出自圆悟克勤之手的臆说至今依然在我国茶文化领域十分流行。

二、海上漂流的圆悟印可状

江静、吴玲的《茶道》还说:“这四字真迹后来被来华的日本僧人携带回国,临抵海岸之际,风急浪高,船体粉碎,所幸四字真迹已经漆制装裱,未被海浪吞没,漂至岸边,为人拾起,最终辗转传至一休宗纯手中,成为日本代代相传的国宝。(8)”靳飞《茶禅一味——日本的茶道文化》一书也说:一休“他能把自己老师华叟宗昙的印可状烧掉,但却精心保存着圆悟的一幅墨迹,可见其对圆悟的尊敬。后来一休把这幅墨迹传给茶道开山祖村田珠光。由珠光下传,此墨迹遂成茶道重宝。可惜的是,在流传中有半幅被人截走后神秘失踪了,余下的半幅今藏于东京的国立博物馆,更被列作国宝。(9)”这不符合事实。

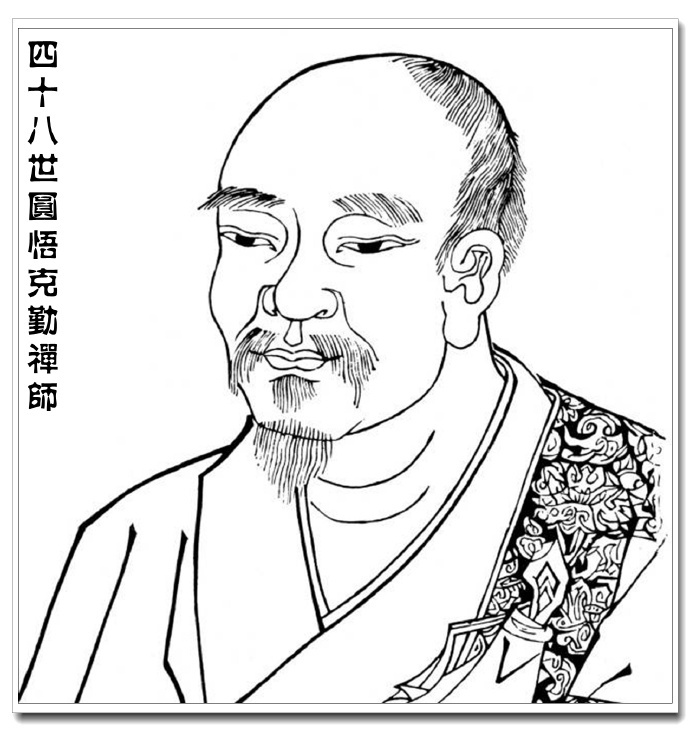

遭遇风浪漂流海中的圆悟墨迹,既不是“茶禅一味”的四字真诀,也和一休宗纯没有任何关系。根据相关资料我们知道,经历过海上漂流最后被定为国宝的圆悟墨迹是宋宣和六年(1124)十二月圆悟写给其弟子虎丘紹隆的印可状,日本茶道界称之为“流れ圜悟”,意思是“经过漂流的圆悟墨迹”。因为是圆悟给紹隆的印可状,我们不妨称之为“圆悟印可状”。据传,一名叫尧甫的僧人在萨摩(现鹿儿岛县)的坊之津海边捡到了装在桐木筒里的这幅印可状,后献给大德寺大仙院的古岳宗亘(1465-1548),成为大仙院的“什物”。所谓“什物”,是指“个人不能随意处理的寺院所有之物”,也就是说这“流れ圜悟”成了大仙院的庙产,物权不归私人所有。后来,大概由于享德2年(1543)的火灾和应仁之乱(1467-1477)给大德寺造成了巨大损失,需要复兴的资金,天正8年(1580)前后,大仙院将其卖给了堺市富商·茶人谷宗临(1532-1601)。宗临的儿子宗卓又把这印可状裁剪为两半,把后半幅卖给了仙台藩主伊达政宗(1567-1636)。剩下的前半幅后归祥云寺所有。位于堺市的祥云寺是谷氏家族的“菩提寺”,即供奉谷氏族祖先的寺院,应该说是檀越对祖庙的捐赠吧。文化元年(1804),这半幅墨迹又转而为大名茶人松平不昧(1751-1818)收藏,成为松平家祖传的宝物。1938年,松平家族将其捐赠给帝室博物馆,而原先卖给伊达政宗的后半幅至今下落不明。

帝室博物馆即现在的东京国立博物馆,因此,现存东京国立博物馆的圆悟克勤墨迹,即“流れ圜悟”,只有前半幅19行字。纸本墨书,尺寸为43.9×51.4厘米,因为是现存最古的圆悟克勤墨迹,昭和26年(1951)被定为国宝(图2)。虽然早在上个世纪50年代就有人对这半幅“流れ圜悟”的真伪提出过质疑(10),但至今依然没有动摇其“国宝”的地位(11)。

(图注:圆悟印可状(选自京都国立博物馆《日本人和茶》)

圆悟克勤的这幅印可状,原文见于《圆悟佛果禅师语录》卷十四和《佛果克勤禅师心要》卷上,全文约900字,只有“赵州吃茶去”一句中有个“茶”字,此外没有一个“禅”字,更不用说“茶禅一味”了。可见,所谓“茶禅一味”四字真诀经海上漂流或被裁剪为两半最后被定为国宝的说法,不能不说是某些人根据一鳞半爪的信息而主观杜撰的动人故事。

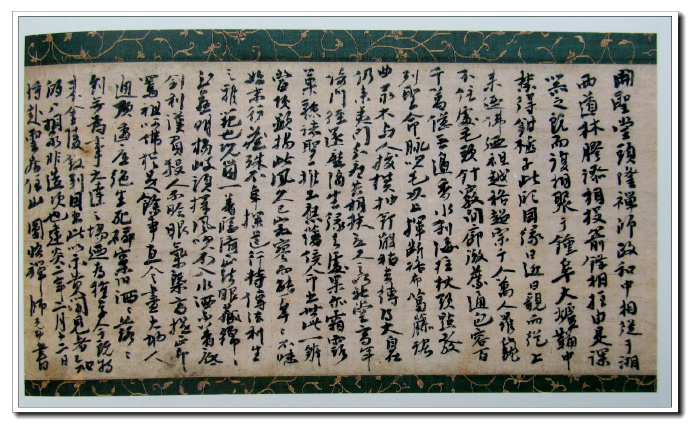

三、一休授予珠光的圆悟法语

再说一休宗纯授予村田珠光的圆悟墨迹。在日本茶道界,通常把一休授予珠光的圆悟墨迹特称为“圜悟の墨跡”,以区别于上文所述之“流れ圜悟”。“圜悟の墨跡”是宋建炎二年(1128)二月,圆悟克勤写给虎丘绍隆的法语,为行文方便,我们暂且把称作“圆悟法语”。

现存的“圆悟法语”,纸本墨书,长61.2厘米,宽29.7厘米。现藏畠山纪念馆,被指定为“重要文化财”(图3)。原文收录于《佛果克勤禅师心要》卷上《示开圣隆长老》,全文347字,内容是回忆师徒之谊,赞赏紹隆才干,勉励禅途精进之类,与禅茶无涉。

(图注:圆悟法语(选自京都国立博物馆《日本人和茶》)

关于这幅“圆悟法语”,千利休的弟子山上宗二《山上宗二记》有所记载,文中说:“又有用禅宗之墨迹于茶汤者,是珠光得圆悟之墨迹于(一)休和尚,以是为一种(饰物)而乐。(12)”又云“圆悟墨迹一幅,……是昔珠光得赐于一休和尚之墨迹也。(13)”另《宗湛日记》也说:“所谓圆悟墨迹,乃珠光得之于一休而装裱者也。(14)”据此,日本茶道史家一般都认为,村田珠光曾从一休宗纯获得过圆悟克勤的墨迹这一历史事实是基本可信的。

被称为日本茶道开祖的村田珠光(1422-1503)11岁出家入奈良称名寺为僧,因怠慢寺役而被逐出寺院,过着四处流浪的生活。19岁时进入位于现京都府田边市酬恩庵成为一休宗纯的弟子。酬恩庵即现在的一休庵,是大德寺的“末寺”,属临济宗。珠光师从一休修禅,悟出“佛法就在茶汤里”的真谛,一休以圆悟墨迹作为印可状授予村田珠光。珠光将其挂在茶室。《山上宗二记·墨迹》认为此举为“挂墨迹之初也。”,说明开茶室挂禅僧墨迹之先河者为村田珠光。之后,随着日本茶人和禅宗寺院关系的日益密切,茶式挂禅僧墨迹的做法逐渐成为惯例,成为茶会的点睛之物。

挂于壁龛的字画在日本被称为“挂物”,而把茶室里挂的字画特称为“茶挂”。茶室里挂字画,并非单纯为了装饰点缀,更重要的是利用这些字画表现茶会主题,统合主客心境,被视为“一座建立”、“一期一会”的“本尊”,是茶会最要紧的物件。日本茶道圣典《南坊录》云:“无若挂物之第一道具者,乃客、亭主共茶汤三昧,一心得道之物也,以墨迹为第一。敬其文句之心,赏玩笔者之道人、祖师之德也。(15)”说明茶会以“挂物”为第一,“挂物”以“墨迹”为第一。而日本茶道界所称的“墨迹”,主要是指禅僧,尤其是临济宗禅僧的墨宝。从这个意义上说,圆悟墨迹在日本茶道史上是具有特殊的重要地位的。

堀江知彦《茶挂之书》提出了作为“茶挂”的四个条件:一、能表现“侘び”“寂び”境界;二、能让人明显地感觉到季节感;三、具有禅意;四、传承路径明确(16)。从传承途径来说,这幅圆悟墨迹也是传承有序,曾辗转于名流大亨之间。珠光去世之后,珠光的养子村田宗珠继承了这幅墨迹,后经武野绍鸥、千利休、丰臣秀吉、德川家康等人之手,无一不是声名显赫之人,因此,这幅圆悟墨迹自古以来被视为日本茶道的顶级“茶挂”。

四、“茶禅一味”在日本的确立

我们有必要简述一下“茶禅一味”在日本的确立过程。日本在早在16世纪就有反映茶禅一味思想的资料,但“茶禅一味”作为一个语词的确立却是上个世纪的事。

临济宗禅僧大休宗休(1468-1549)语录《见桃录》引松源和尚诗句“茶兼禅味可”(17),被认为是“茶禅一味”的萌芽。堺市南宗寺开山大林宗套(1480-1568)在武野绍鸥的肖像上所题诗中亦有“料知茶味同禅味”的句子,表达了茶禅同味的认识。记录千利休孙子千宗旦(1578-1658)茶语的《禅茶录》曾被改为《宗旦遗书茶禅同一味》、《茶禅同一味》等书名流布坊间,茶禅一味的概念进一步明确。1905年,大日本茶道学会创始人田中仙樵出版了《茶禅一味》一书,被认为是“茶禅一味”始见于文字的首例,标志着“茶禅一味”概念的确立。

但是,“茶禅一味”并没有很快成为一个社会习用词语(日语称为“熟語”),笔者查阅手头的辞典发现,上个世纪50年代到80年代初期,在日本出版的相当于我国的《辞海》规模的大型国语辞典,例如小学馆的《新版·言林》(1963年)、岩波书店的《广辞苑》第二版补定版(1975年)、小学馆的《国语大词典》(1981年)中均未出现“茶禅一味”,而只有“茶禅一致”一词。说明那个时代在日本社会习用的是“茶禅一致”,而非“茶禅一味”。

1988年三省堂出版了松村明编《大辞林》,其中的词条仍为“茶禅一致”,但在词义解释之后列出了同义语“茶禅一味”。三省堂的《辞林21》(1993年)也是如此。可见,大约在1980年代中后期,“茶禅一味”一词才开始成为日本社会习用的四字格习语(日语称为“四字熟语”)。在此之前,也许主要在茶界或禅界使用。例如, 1956年日本出版的桑田忠亲编《茶道辞典》(东京堂出版)、1975年出版的井口海仙等主编的彩色版《原色茶道大辞典》(淡交社),均有“茶禅一味”词条,而没有“茶禅一致”。后来,作为茶界和禅界用语的“茶禅一味”,随着日本经济增长,习茶修禅人口不断增加而逐渐渗透到社会民众之间,最后定格成为一般民众熟知的四字格习语。

五、“茶禅一味”传入中国

“茶禅一味”作为四字格习语传入中国应该是在20世纪30年代末。1937年,日本大东出版社出版了医学博士诸冈存的《茶とその文化》一书,书中有一节专门讨论了茶和佛教,尤其是和禅宗的关系,并用“茶禅一味”和“茶佛一味”来说明茶和禅宗以及佛教的密切关系。1939年12月,诸冈存的《茶とその文化》的中文编译本由浙江省油茶棉丝管理处茶叶出版部作为《茶叶丛刊第一种》出版发行,题为《茶与文化》,编译者吕叔达。原书共有两处“茶禅一味”,中文编译版删除了一处。但不管怎么说,这也算是迄今为止我们所能知道的最早出现“茶禅一味”的中文资料吧。

大概是由于吕叔达编译的《茶与文化》是浙江省茶叶行业的出版物的缘故吧,该书并未在社会上产生多大的影响。“茶禅一味”第二次传入中国便是我国实施改革开放政策以后的事了。

众所周知,我国的茶文化热兴起于上个世纪80年代。实行改革开放以后,百废俱兴,经济热独占鳌头,文化热不甘落后,所谓“文化搭台,经济唱戏”成了当时文化发展的抓手,时代潮流滚滚,泥沙俱下在所难免。就茶文化角度而言,1977年,台湾民俗学会理事长娄子匡等人提倡弘扬茶文化,在“茶道”和“茶艺”的用语选择上引起了争论。为了避免和日本茶道的混淆,人们选择了“茶艺”作为代表中国茶文化的概念,形成了中国茶艺、韩国茶礼和日本茶道等反映东亚三国不同茶文化特质的三个概念,为大陆的茶文化热增添了助力。与此同时,我国茶文化研究者和爱好者对邻国日本、韩国的茶文化的关注也与日俱增,各种译介邻国茶文化的专著和文章不断问世,“茶禅一味”亦随之见诸各种书刊,成为人们谈茶说禅时津津乐道的一个概念。

但浮躁的时代难免因浮躁而产生的各种问题。由于众所周知的历史原因,当时我国茶文化研究者对日本的历史文化知之甚少,因此,在1980年代,有人会把“南浦绍明”当作南浦和绍明,认为是两个人;也有人把“堺”翻译成“边境”,不知道“堺”是日本的一个地名。关于中日茶文化交流历史的知识,当时也大多是通过日文资料获得的,但由于资料欠缺、读解能力、治学态度等诸多原因,造成了这样那样的知识性错误。圆悟克勤手书“茶禅一味”的臆说,以及混淆“圆悟印可状”和“圆悟法语”的错误应该是其中的典型例子。

正如我国经济经过迅猛发展其以后,现在已经步入了稳步发展的新常态那样,我国的茶文化研究也应该由快速发展而转为扎实、严谨的阶段,逐渐纠正茶文化领域的一些广为流传、以讹传讹的错误观念和错误知识,已是茶文化研究者的当务之急。愿和全国茶文化研究者共同努力。

【摘自2017年《吃茶去》杂志(总第67期);作者:曹建南(上海),系上海师范大学人文与传播学院教授、日本社会文化研究专家)】

参考资料

(1)郭天成主编《上海国际茶文化节论文选集(1994-1997)》,上海国际茶文化节组织委员会,1984年,第78页。

(2)江静、吴玲编著《茶道》(《日本文化丛书》第一辑),杭州出版社,2003年,第48页。

(3)王旭峰《爱茶者说》,解放军文艺出版社,2002年,第13页。

(4)宣方《茶禅一味:传说、历史与现实》,沈立江主编《盛世兴茶——第十三届国际茶文化研讨会论文精编》,浙江人民出版社,2014年,第37页。

(5)陈平原、凌云岚编《茶人茶话》,生活·读书·新知三联书店,2007年,第65页。

(6)同注(5),第72页。

(7)陈香白《茶禅一味》,竺济发编《茶禅东传宁波缘——第五届世界禅茶交流大会文集》,中国农业出版社,2010年,第18页。

(8)同注(2)

(9)靳飞《茶禅一味——日本的茶道文化》,百花文艺出版社,2004年,第91页。

(10)千宗左等监修《新修茶道全集》卷二《器物篇上》,春秋社,昭和30年,第43页。

(11)《千利休ー‘侘び’の創造者》(別冊太陽ー日本のこころ155),平凡社,2008年,第47页。

(12)林屋辰三郎等编注《日本的茶书(1)》(东洋文库201),平凡社,昭和46年,第141页。

(13)同注(12),第189页。

(14)熊仓功夫《茶の湯歴史ー千利休まで》(朝日选书404),朝日新闻社,1990年,第106页。

(15)中村直胜《茶道圣典·南坊录》,浪速社,昭和43年,第115页。

(16)堀江知彦《茶掛けの書》(东方选书13),东京书籍株式会社,昭和52年,第9页。

(17)松源和尚,有人认为是宋代禅僧松源崇岳(1132-1202),但查《松源崇岳禅师语录》无此句,待考。

日韩中茶文化比较引出的误解(下)

将中国茶文化的总体形式概括为“茶艺”,甚至称中国茶文化的核心就是“茶艺”,这是个全新的表述,与历史上的传统中国茶文化关联甚浅。

大陆是在20世纪80年代以后受到台湾影响才开始出现了茶文化的复兴,在此方面台湾对大陆的反哺功不可没。早在日本占领时期,台湾茶大量销往日本,因此,日本人的消费习惯直接影响了台湾茶的种植和加工。20世纪70年代经济发展加速了城市化进程,也带来了社会生活的新趋势,台湾出现了休闲文化,也有了复兴自身民族文化的自觉,开始有人提出“茶艺”,以区别于曾经的宗主国日本之“茶道”,表明自身自成一体的独立性。这一新提法尽管有争论,但在一批青年学生、社会贤达和茶业界人士的推动下得以普及,从而广为接受。这显示了台湾茶人明确的文化自主追求。

台湾“茶艺”与日本“茶道”形成了对照,但台湾茶人并非仅仅讲茶艺,例如,中华茶文化学会理事长范增平先生指出,“茶文化包括茶道和茶艺,包括有形的和无形的。故茶文化中有行为,有物态,有思想,有制度,必须是物质加精神才是完整的茶文化,茶文化的形上与形下以茶艺来贯穿,茶道与茶艺的总和才是茶文化。”[2]他反复强调茶艺是茶道的表现形式,茶道是茶艺的内在精神,二者是一体两面的关系。

中国茶文化在大陆一段时间内遭遇了劫难。新中国建立后直至20世纪80年代初,极左思潮和极端反传统的文化虚无主义导致茶文化在大陆截根断流,荡然无存。20世纪80年代初,百废待兴之际,台湾茶艺的输入无异于久旱逢甘霖,台湾茶艺所向披靡,大陆茶人求贤若渴,来者不拒,台海两岸茶界交流一时成为佳话。随着更多人涌入茶行业,众多市县将茶产业打造为地方名片,与之相应的茶文化也四处开花。一些学者 (部分省市的社科院和农业大学)开始构建茶研究的学科,茶文化被归为独立一类得到较为广泛的讨论。单一植物——茶——直接成为大学或职业技术学院的一个专业,这恐怕只是在中国才有的学科专业设置吧。与日本、韩国和台湾地区不同,大陆地域辽阔,茶产地跨度大,茶种类繁多,加之各地历史上曾经有的茶俗、茶事、茶仪等等被不断挖掘、光大,20世纪90年代至今茶文化在大陆进入“丛林时期”。

上述对三国两岸茶文化史的简单梳理不难看出,除了日本在茶文化方面走的是典雅、精致的小众茶文化路线,韩国、台湾、大陆走的是兼及雅俗、形上与形下共存、多层形态并重的复合茶文化路线。就茶道层面而言,日本茶道突出的是审美情趣,在当代被视为“文化财”、“国宝”而得到政府的大力扶持,成为向海外传播的日本传统文化符号的代表;韩国茶道强调的是伦理价值,在当代被视为净化人心、修缮人际关系的纽带;台湾茶道受到佛教影响较深,重视的是脱俗超凡,物我两忘[3];大陆茶道正在形成中,各地政府推动的地方茶文化宣传、许多学者进行的茶文化理论总结以及众多茶人自发开展的茶文化交流等等,其间有一致也有冲突,存在无法通约的异质性。各种力量都在争取话语权,未见相对一致、获得高度认可的观点,这大抵也是为数不少的人认为大陆无茶道的理由之一吧。

[3] 最典型的是蔡荣章先生主理的台湾陆羽茶艺中心推出的“无我茶会”。

习近平总书记近日对非物质文化遗产保护工作作出重要指示强调,“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,对于弘扬中国茶文化很有意义。要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护,更好满足人民日益增长的精神文化需求,推进文化自信自强。11月29日,我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”在摩洛哥拉巴特召开的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第17届常会上通过评审,列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。目前,我国共有43个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,居世界第一。

中国是茶叶原产地、茶叶生产大国,茶叶加工技艺发达,茶叶产品种类丰富,因加工技艺与茶形、茶味、茶品质特性,形成了绿茶、黄茶、黑茶、白茶、乌龙茶、红茶六大茶类及花茶等特色茶品。中国是茶饮大国,“柴米油盐酱醋茶”,茶是中国百姓日常生活的饮品,正如林语堂先生在他的名作《中国人》中所说,饮茶为整个国民生活增色不少。他在遍数中国人饮茶风习后说:“只要有一只茶壶,中国人到哪儿都是快乐的。”今天的中国人将制茶技艺与相关习俗申请为人类非物质文化遗产,我们的生产智慧与茶艺茶道中的文化内涵得到世界重视,这是优秀民族文化走向世界、文明中国展示中国文明的重要方式。同时它也是中华优秀传统文化与当代生活连接的范例。

茶在中国文化传统中有着特殊的地位

茶是日常生活饮品,茶又是文化观念的表达与社会连接的中介,茶是物质、精神与社会的复合载体,茶在中国文化传统中有着特殊的地位。茶是中国人喜好的饮品,它关联着中国人的身体与灵魂。中国人最早对于茶的认知,是茶对身体养护的药用价值。传说神农尝百草,“日遇七十二毒,得荼而解之”(《神农本草经》),这荼就是茶,茶字写法出现在唐中期。陆羽《茶经》的出现,奠定了“茶”的经典位置,如宋人梅尧臣诗赞曰:“自从陆羽生人间,人间相学事新茶。”茶饮解毒、清心、解郁、化滞的原初药性功能,直到今天仍发挥着身体养护价值。

茶的生活价值的重要发现是茶的精神滋养与提振功能,这是茶由药用进入饮品的关键。在汉魏六朝时期养生说流行,茶醉的状态成为神秘性的体验,唐人卢仝七碗茶诗,说尽了饮茶的奥妙。唐朝佛教禅宗兴起,为了坐禅的清醒,茶成为提神醒脑的修行饮品,并促成社会饮茶风气的流行。据《封氏闻见记》卷六“饮茶”条记述:“学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶。人自怀挟,到处煮饮,从此转相仿效,遂成风俗。”茶成为日常生活的必需,种茶制茶贩茶成为农工商产业,城市茶铺兴起,“不问道俗,投钱取饮”。茶饮成为大众生活方式之后,围绕茶饮形成了茶艺茶礼与茶道,茶成为连接社会、显示趣味的重要“物像”。因茶之品质与饮茶的好尚,茶也被世人赋予廉、美、和、敬的伦理品性。

茶,在中国南部普遍种植,茶叶产量巨大且方便易得,饮茶方式俭朴,是适合大众消费的饮品。茶叶之廉,廉在它的亲民与清心;茶叶是人人都能消费得起的饮品。茶是常绿植物,经过冬天霜雪的春芽,形质俱美,春天的韵味在一杯清茶中荡漾。茶之美,在于茶味醇甘,韵味的悠长,更在于品茶中相互谈心的温暖,这是人情之美;茶之和,在于饮茶促进内心的平和与外在人事的调和。茶能解郁清心,抒发情志,达到神清气爽,中心平和;茶饮促进人际关系的协调,提供清净与亲切的和谐和美氛围。茶之敬,在于饮茶是中国人日常生活的礼仪,客来敬茶。饮茶有礼,茶礼繁简不一,均以诚敬为原则,茶礼以主人敬茶开始,以客人谢茶结束,主客之间以茶为媒,在敬奉与品饮中,生动地呈现出中国人日常生活的礼仪文明。茶之四德,温润着中国人的日常生活,也提振了中国人的道德精神。

“茶文化”融入当代生活

茶由物质形态与人的好尚对象,跃升为社会文化载体,成为社会团结与生活美学的重要内容。当今中国传统制茶技艺及其相关习俗已经列入人类非物质文化遗产代表作名录,如何传承与振兴人类非物质文化遗产,如何将人类非物质文化遗产融入当代生活,在社区与社会公共生活中得到创造性转化与创新性发展,是一个值得我们用心思考的问题。

从社会成员的个体层面,我们充分发挥茶饮清心明目的温良品性,养成饮茶习惯,以茶滋润与养护身心。今天的社会中,我们对茶这一抚慰人心、和谐社会的饮品的当代价值,有着更切近的社会需求。传承茶文化精神传统,倡导饮茶、品茶、爱茶与敬茶的社会风尚,让年轻人在可乐与其他气泡饮料的嗜好之外,多一种选择,从而热爱我们的国饮,同时修养身心,礼敬他人。当然,饮茶习惯的培养应该从小开始,我们可以通过采茶与制茶技艺的观摩学习,到泡茶与品茶和茶艺茶礼的习练与体验,让青少年从小了解并习得茶文化,熏陶与培育对茶文化遗产的感情,为中国茶文化的世代传承,打下坚实的基础。这应该是中华优秀传统文化与当代社会生活连接的有效路径之一。

从社区与社会的整体角度看,茶饮习俗中的礼仪传统为沟通人际关系、调处社会矛盾、和谐社区社会提供了有效路径。茶馆茶室茶亭是社区的公共空间,定期的茶会茶聚茶访是我们日常生活的内容。只要我们能坐下来,喝上几盏清茶,拉拉几句家常,自然是一片祥和气象。即使日常有些隔膜与不理解的情绪,相信也会在茶香中飘散。传统社会民间调解矛盾的主要方式,就是“坐茶馆”“吃讲茶”。在年长而有德望的乡贤主持下,当事人面对面一番茶叙,从而达成相互妥协的化解。我们今天的社区民间调解员“和事佬”与“老娘舅”在调解民间生活纠纷时大约也采用的是这一方式。茶的和敬品性,对于我们今天的社区治理与新时代文明实践都有着柔化与浸润的作用。定期的社区茶聚与茶会,或者茶艺展示,或者娱乐性的“斗茶”,都可以活跃社区生活滋润社区关系。我们在构建基层社会共同体的过程中,需要中华优秀传统文化的融入,而茶事礼仪的推广与茶香社区的建设就是中华优秀传统文化在当代的生动实践。

茶事活动不仅是我们和谐社区关系、促进社会团结的纽带,茶叶还是农业经济产品,茶产业是乡村振兴的特色产业。单位土地面积上茶叶收益远高于普通作物种植,而且茶叶的管理成本也低于一般作物种植,这就是江南一些地区普遍种植茶叶增收的原因。近年来,随着制茶技艺的提升与机械设备的更新换代,茶叶加工产品更加丰富,与茶叶相关的周边产品也得到有效带动。围绕茶产业形成的茶叶消费市场在传统基础上得到持续扩展。大家知道,茶叶贸易是我们加强地区间社会联系与国际间文化交流的有效途径。北方茶饮资源主要依赖南方输送,茶马古道与茶马互市是古代中国的热门词汇,北方游牧地区与南方农业地区以茶为生活资源的经济往来,促进了南北社会的相互依存,有利于中华民族共同体物质与文化基础的构造。当今时代,茶产区与畜牧区依然保持着物资与人员交流的密切关系,奶茶是当地牧民的日常生活饮品,也是外来旅游者品尝的佳品。中国茶叶出口贸易始终居于主要位置,中国茶叶文明与温柔敦厚的茶国性情,成为中国人形象的世界表征。今天中国制茶技艺与相关习俗列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。我们更应该利用这一人类非物质文化遗产,从构建人类文明共同体的高度,讲好中国的茶故事,让可信、可爱、可敬的中国形象,随着茶艺茶道茶礼为世界人民所知晓,从而为世界和平与人类文明作出中国贡献。

茶,作为生态饮品,自然安全,它千百年来守护着中国人的身体;茶作为文化载体与象征,柔和温良的伦理品性,长久地滋润并提振着中国人的心灵与精神。中国人离不开茶,茶是我们民族的生命伴生物,制茶技艺与相关习俗是中国人的文化发明,也是人类共享的文化遗产。“吃茶去”,是友朋邻里的亲切邀请,更是传承与弘扬人类文化遗产的行动。

(作者萧放系北京师范大学教授)

来源:学习时报,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除