宋朝的崇文政策促进了文人士大夫群体的兴起。文人们生活安逸而优裕,言行相对自由而充满趣味。他们经常举行以茶为主题的雅集,热衷于切磋茶艺,进行斗茶、分茶等兼含竞技性与娱乐性的茶事活动。茶百戏、水丹青、茶戏就属于“分茶”。它是在点茶的基础上,使茶汤表面形成一幅精妙的图画。

“煮茗石泉上,清吟云壑间”,若这样的意境,用茶水画在图纸上,会是啥样?“茶画技法”创始人谢熙满就这么做了!

▲ 卡塔尔娜迪亚公主收藏茶画

谢熙满, 父亲是民间油漆画艺人,因而自幼便受到绘画艺术熏陶。其艺术成就主要是独立探索和研究出以茶水为颜料的茶画技法,茶画作品曾被卡塔尔皇室及众多茶文化爱好者收藏。现为中国茶书画文化艺术研究会会长。

三道茶后,谢熙满开始展示他的茶画。

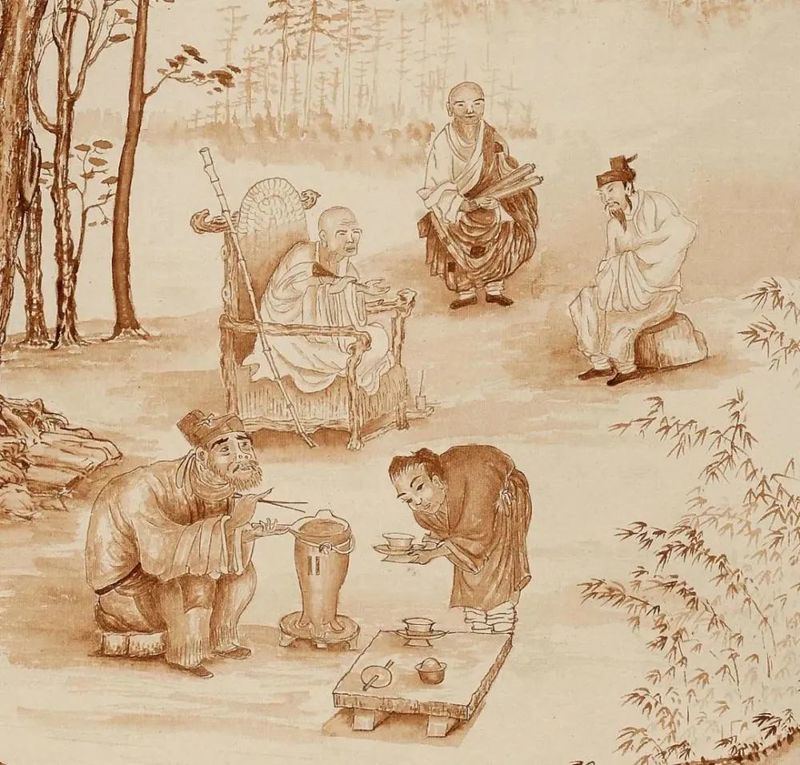

▲陆羽论茶经(局部)

▲ 烹茶论兰亭(局部)

▲霜 叶红于二月花

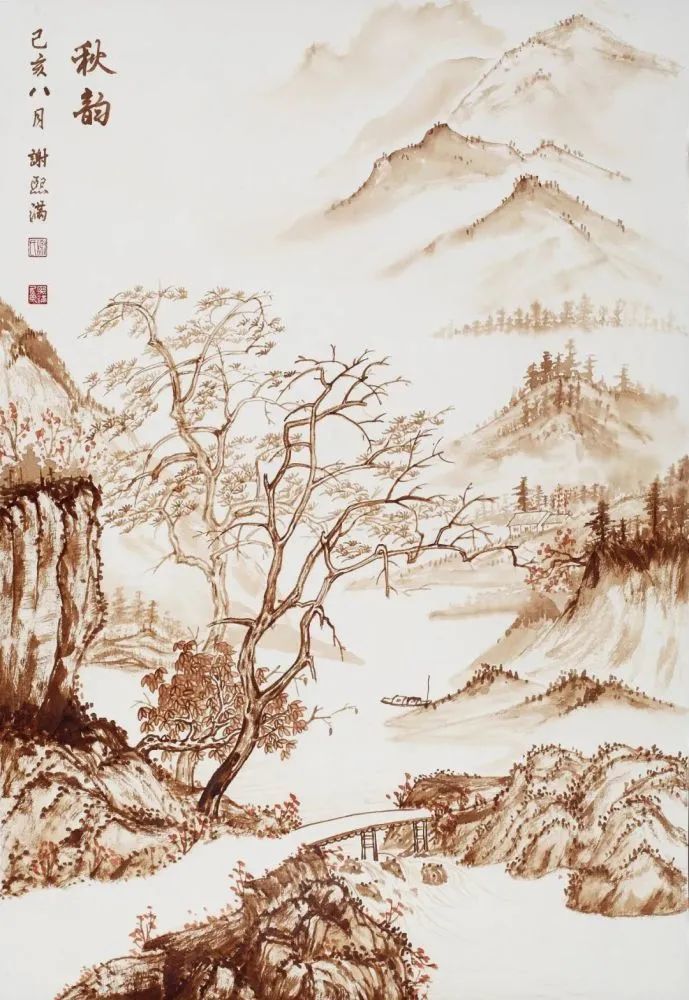

▲ 秋韵(之一)

▲ 秋韵(之二)

▲ 秋韵(之三)

▲ 秋韵(之四)

没想到茶还能用来作画,而且效果这么好。为什么别人就没想到,而谢熙满就做到了?

谢熙满认为这其中有 99%的必然和1%的偶然。“‘茶画技法’包括颜料制作、表现形式、稳定性防护方法。我从小就喝功夫茶,同时受过理科和美术教育,学生时便自学了创造心理学和创造性思维,后来又从事技术研发工作,积累了一些材料技术和工艺技术,构成了这99%的必然性。因为要筹一万多元玩赌石(辛苦钱不舍得用),便挖空心思,想出了用茶水画一幅十米长的《富春山居图》来弄钱的法子,这便是那1%的偶然性,却也是行动的关键动力,其实这也叫消费拉动经济,经济撬动创新吧!”

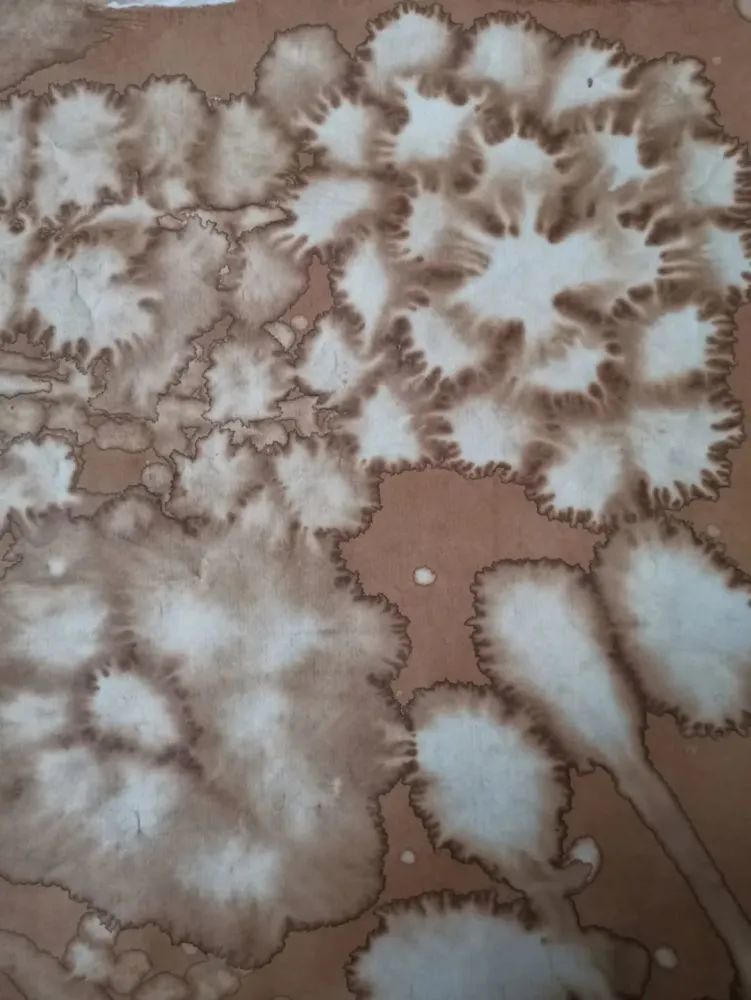

没想到居然是玩出来的。他还随手拿起两片随意玩的宣纸。

▲ 豆下乐

茶画玩过瘾了,会不会就去玩别的了?

谢熙满肯定地说:“不会,茶画的效果出乎我的意料,受欢迎的程度出乎我的意料,如今国家层面对茶文化的重视也出乎我的意料,新冠病毒的影响更是出乎全人类的意料。受疫情影响,从新年开始我便全职做茶画,正如前面所说的,茶画就是我后半生的职业,目前以国画为表现形式的茶画技法已经成熟了,我叫它‘中国茶画’,我想把这种技法传承给更多的爱好者,下一步还要研究以西画为表现形式的茶画技法,形成一套可行的教学方案,让外国朋友、在校学生也都乐意学习茶画,同时准备给成绩优秀的学员颁发《茶画技法第一代传承人证书》,增加他们的自豪感和使命感。”

茶画会不会变色?茶画可以保存多久?

谢熙满解答:“这是所有人的疑问,添加天然抗菌材料的茶画颜料不会发霉、不会发臭、不会变色,茶画成品用特制蜂蜡膏保护后,不发霉、不长虫、不吸潮,这一套工艺流程已经成熟,理论上寿命比不用蜂蜡保护的水墨画还要长,但也有待时间去验证,七年前的茶画到现在也没有变色的迹象,曾经有一幅五年前的画,因为最高山头在最中间,构图犯忌,被扔到一边,我再画一截接上去,也没看出有原色区别。”

茶画在茶文化中的最大意义是什么?

“茶文化有多种艺术形式:行为艺术——茶艺、茶百戏,文学艺术——茶诗、茶书,造型艺术——茶器,环境艺术——茶室、茶空间,服装艺术——茶服,音乐艺术——茶歌、茶曲,视觉艺术——茶影视、茶舞台剧、茶书(法)、茶画。茶画丰富了茶文化的艺术形式,是文化、技术与传统书画表现形式相碰撞的文化创新,茶画可以跨越语言和文字的界限承载和传递茶文化,便于流传、把玩和收藏。

▲ 老树听禅语 清溪随我心

▲ 莫负好春光

▲霜重叶愈红

▲雪霁地更宽

▲风雪夜归人

▲塞外江南

▲观瀑图

▲山居秋暝

▲云山叠叠

▲春明景秀

▲树色平远图

▲踏歌图(局部)

▲蓄势待发 自然天成

原标题:

他用茶水画画,竟然这么好看!

来源:茶道传媒.

如有侵权请联系删除

每到中午,或是到了某一个地方,骡马们就知道要“开梢”了,会自己停下来不走,等起。“开梢”也就是吃晌午吃午饭的意思。这时马脚子就上去给骡马卸掉驮子,有的人就忙着烧水做饭,有的人给骡马饮水、喂料就这样马吃草饮水,人煮饭烧水打茶,人吃饭,马吃料,很快就“开梢”完毕,然后紧接着上路。“开梢”一次大约要四五十分钟。

绝大多数时候,走西藏草地的马帮晌午“开梢”,就是打个酥油茶,揉一点糌粑吃。酥油和糌粑出门的时候就带着一些,沿途又不停地用茶叶跟藏民交换得到。对野外生活的马帮来说,酥油茶和糌粑就是最便利最营养的快餐饮食,恰好适合马帮的生存方式。

在那苍茫的大山之间,太阳落下来歇息的时间要早了许多。马帮那时都没有什么钟表,完全靠看天光日影猜测时间,而且他们也不大需要知道准确的时间。当天色很快就昏暗下来的时候,疲惫的骡子会自行停下脚步。马锅头和赶马人一样知道:该打野“开亮”了。开亮就是野营的意思。他们必须赶在天黑前埋好锣锅烧好饭,卸完驮子,搭好帐篷。有时候到的晚,也只有摸黑吃夜饭。并不是任何一个地方都适宜安营扎帐,马帮一般都有每天要到达的“窝子”,那是一些比较平坦取水方便,燃料充足,而且背风的地方,当然,还要适合放马吃草。

每天的打野开亮,都由大家分工合作:找柴的找柴,做饭的做饭,搭帐篷的搭帐篷,洗碗的洗碗,而且是轮流着做,以避免不公平。

走茶马古道的马帮都带着整套野外生活的用具。其中最主要的就是三四个一套的锣锅。它们一个比一个小一点,这样就可以一个套一个套装在一起,像俄罗斯木偶一样,然后又套在一个皮袋子里。另外不可少的就是一口凸肚圆形底的大铜锅,用来给骡马泡料、喂水,然后擦擦干净,人要喝的糖水、茶水还有生活用水也用它来盛。这大锅就没法装袋,一般就套在一个驮子上驮着走。再有就是打酥油茶的茶简、过滤茶叶的茶篱子、茶水舀汤的长把铜勺和糌粑袋等等。盐巴和自己吃的茶叶分装在一个搭链样的毡子或麻布口袋两边,这些东西都是统一装在一起,由骡马驮起。至于各人的茶碗(同时也是饭碗)就是各人自带,用一个可收口的钻袋装着,有的就直接塞在藏装楚巴里。

这还没有完。每队马帮必备的用具还有一两柄两面锄,一头是锄头,一头是斧子,可以用来砍柴火,砍搭帐篷的木杆,挖营地的排水沟,更可以用来修路、砍树搭桥。

每个马脚子都带着有名的藏刀,藏话叫“的炯”,一般都是一人一把长刀和一把短刀,刀的钢火很好,有的可以削铁;刀鞘也非常漂亮,有的是用银子打成的,上面还镶有宝石和玛瑙,很值钱。那刀子是西藏做的,丽江做不出来。长刀可以用来砍一些小柴,插在楚巴前面的腰带上;小刀子用来割肉吃,平时就拴根皮条吊在屁股后头。

赵应仙并不带刀,也不用做什么事情,他大小也是个“头儿”,最多的时候,手下管着十几号人,七八十匹骡马,所以也就用不着他动手做什么,也就有空儿读他带的《三国》和《西游》。

二

这样打野开亮,对野外生存的马帮来说,并不是一件容易事。因为存在各种危险,这里面就有了许多忌讳,主要是语言上的忌讳。如筷子不能说筷子,而要说帮手,因为“大快”为老虎,不能提到那凶猛的家伙,像豹子的称呼也不能提;碗要叫“莲花”,因为碗跟晚是谐音,马帮们可不想晚到。钵头要说钢钵,“头”与偷谐音,马帮也不想被盗。勺子要叫“顺赶”,勺跟云南方言中的“说”谐音,而言多必失,那就不吉利了。同样,手巾要叫“手幅子”,因为骡马最怕受惊。甚至连锣锅也不能说,因为谁都怕“落”在江里,所以锣锅就只能说饭锅。灶也只能叫火塘,大家都不想把事情弄糟……但“柴”却是个吉利的发音,跟“财”相近,有时马帮过村寨时还要去买一捆柴扛来,说“柴(财)来了!柴(财)来了!”似乎这样就能招财进宝。

行为上的避讳也不少。如煮饭要转锅时,只能逆时针一点点慢慢转;架锣锅的石头不能乱,连磕一下烟锅都不行;凑柴要从一个口一顺地凑,不能乱架乱放;吃饭时只能由锅头揭锅盖,第一碗饭也要由锅头添,添饭时更不能一勺子留到底,那就会倒霉透了,要从饭锅表面一点点下去;添饭时也不能将饭锅搞得转动,那就不吉利了;而所有的人吃头一碗饭是不能泡汤吃的,因为怕碰上下雨,而走西藏草地的人一般都不喝汤,煮腊肉、琵琶肉的汤都是倒掉,光吃肉,也许是因为那汤太咸了;用勺舀完饭不能把勺架在锅边上,要放回到饭锅里,而且不能翻过来放;人不能从火塘和锣锅上跨过,也不能挡住第二天要走的那个方向;饭锅更不能打翻了。

不要以为这是马帮们迷信犯傻。出门在外,顾忌自然特别多。人又不是神,各种意外随时都可能发生,人们不得不有所畏惧。

无论是谁,凡是不小心犯了以上这些忌讳,就要挨一顿数落,还要出钱请客打牙祭。如果三番五次老犯忌,说了罚了还那样,那么马帮很可能就要逐走这个倒舞的家伙。

赵应仙他们马帮带的帐篷很大。那帐篷其实也就是用整幅的布匹缝在起的一张布幕,只不过用的是比较细而且结实一点的布,白色的,但用青布镶边,四角缝上麻索。每天扎帐时,临时砍两根碗口粗细的树枝将它从中间撑起来,形成较陡的人字形,将四脚底的麻索拴上木桩钉到地下,如果钉不下去,就拣几个大石头拴上。卸下驮子后,就将货驮全部堆放在帐篷中间,人睡在两边。对茶马古道上的马帮来说,茶叶等货物当然比他们自己的舒适重要,他们首先要保证的就是货物的完好无损。那帐篷大到足以将二三十驮驮子和七八个人容纳进去。

这样的帐篷其实并不怎么遮风蔽雨,因为帐篷的两侧是敞着的,而且帐篷也就是用一般的布制成,只要雨下大的话,里面也就跟着下起毛毛小雨,落在脸上凉丝丝的。碰到连下几天的雨,铺盖行李,连同身上的衣服,所有的东西都潮乎乎的,很让人难受。

马帮们都不带马灯什么的,一般都是靠在帐篷外生起的篝火照明。实在需要的话,就搞一点松明子点着。

睡在帐篷里,可以看见满天的星星,比现在那些酒店里的什么三颗、四颗的星星多多了。还可以听着江水的喧腾催眠入睡。

每天早上天一灰蒙蒙发亮,赶马人就一骨碌爬起来,用手指头抹点盐巴擦擦牙齿,用毛巾擦点肥皂抹抹脸,就忙着找骡马,给它们喂料,然后上驮子上路。

原文发表于2010年5月7日《云南政协报》5版

图片来源于网络

作者:李旭

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除