据悉,央视今日又对普洱茶做了深度的采访报导,肯定了普洱茶的价值及陈化效果,下面,我们不妨来看看详情。

普洱茶太上皇金瓜贡茶

茶与生命——普洱茶太上皇金瓜贡茶

光是所投保险就近两千万,当时人们要想观看它们,就要隔着玻璃和警卫寄到关卡。今天,让我们与这神秘物品零距离接触!

普洱金瓜贡茶,是现存的陈年普洱茶中的绝品,在港台茶界,被称之为“普洱茶太上皇”。目前,金瓜贡茶的真品仅有两沱,分别保存于杭州中国农业科学院茶叶研究所与北京故宫博物院。现行世的所谓金瓜贡茶,皆是后来某些茶厂的跟风之作,不足以信。

1963年北京故宫处理清宫贡茶,总计有两吨多。其中就有一部分是普洱茶。据中华茶人联谊会副秘书长、高级经济师王郁风先生《普洱茶与清皇朝》一文载:“本世纪60年代初,北京故宫茶库里还存放着清宫没有吃完用完的贡茶数吨,其中仍有普洱茶、女儿茶、茶膏。1963年故宫处理清宫贡茶2吨多。1963年10月23日,一次偶然机会,我在北京茶厂见到这些陈年贡茶实物,普洱团茶大者如西瓜(略扁),小的如网球、乒乓球状,茶色褐黑,不霉不坏,保存完好。茶团表面有拧紧布纹的印痕,可见当时制茶是用布包着揉紧、干燥成型的。我曾选了一个大的普洱团茶用磅秤称了一下,重量为5.5市斤,当是清代5斤重的团茶……60年代初,茶叶减产,内销市场供应不足,这批故宫普洱团茶,打碎筛细,拼入散茶卖掉了。我于1992年11月13日在全国政协礼堂偶遇故宫老专家单士元先生,曾问故宫贡茶事,据告普洱团茶、茶膏等仍留有样品。”

身世追踪

金瓜贡茶,现留存的实物,据专家考证,已有200多年的历史.此茶品生产厂或说成品加工者为普洱贡茶茶厂,原料及初制系西双版纳倚邦茶山。

无味之味

据称,这些普洱贡茶,曾有专家取了一些试泡,评语是:“汤有色,但茶叶陈化、淡薄”。这也正好印证了邓时海先生之说:“大多数的普洱茶品茗高手,都公认无味之味,是普洱茶的最极品。”

2023年9月2日至11月30日,由故宫博物院主办的“茶世界”茶文化特展,在故宫隆重开展,展示了历史悠久的中国茶文化,其中笔者最为关注的便是普洱茶相关展品。

普洱茶贡茶,以阮福在《普洱茶记》中有明确的记载:“每年备贡者,五斤重团茶,三斤重团茶,一斤重团茶,四两重团茶,一两五钱重团茶,又瓶装芽茶,蕊茶,匣盛茶膏,共八色,思茅同知领银承办。”

作为目前普洱茶最为主流的七子饼和砖茶,在普洱茶早期的历史资料中比较少见。

本次茶文化特展,也展出部分普洱贡茶,让更多研究者有机会见到贡茶实物,对普洱茶有一个全面了解。

晓德书号最近收集到了一份王郁风老师的日记手稿资料,其中就有关于普洱贡茶的部分,在进行了识读之后,发现其中有很多重要的信息,且很多信息笔者还未在他处见到,借由这份手稿及其他贡茶研究资料,本文将对60年代故宫处理存茶、同兴号七子饼和砖茶贡茶来龙去脉及百年普洱贡茶的滋味三部分进行阐述,从不同角度来探索普洱贡茶。

1、60年代故宫处理存茶

故宫中存有大量的贡茶,这些贡茶除了日常消耗之外,还会赏赐给皇亲国戚、朝廷大臣、外国使臣等,还有一部分会出售。

1924年——1930年,清室善后委员会对故宫所留存的贡茶进行了清点,同时还做了造册登记,之后贡茶更多的是作为文物留存在故宫中。

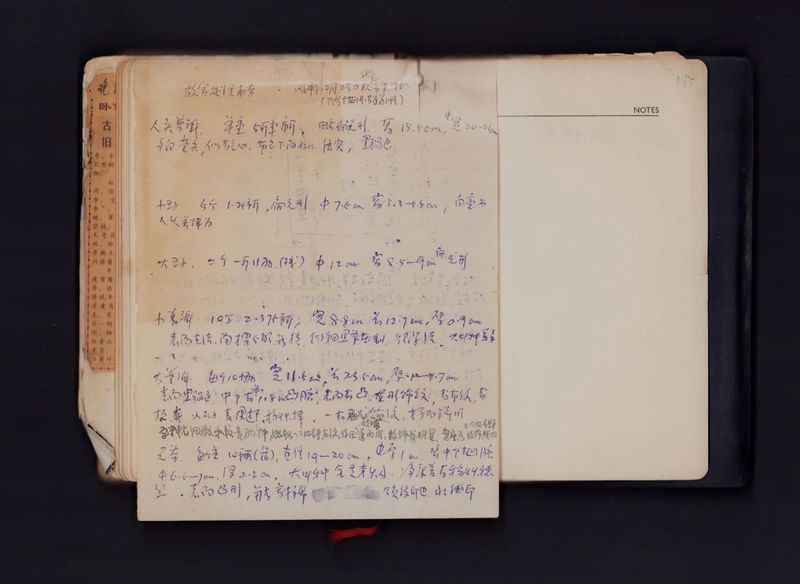

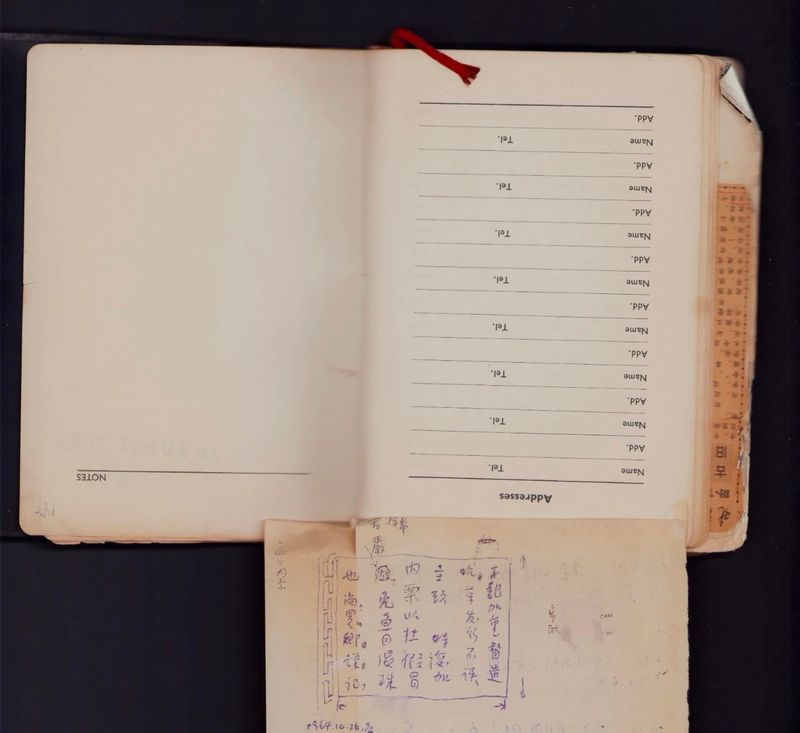

60年代,故宫对其中的部分存茶进行了处理,王郁风老师就是见证人之一,他还写下了详细的笔记,现将我们识读后的笔记内容整理如下:

王郁风日记,刘宏飞提供

故宫处理存茶,1964年10月23日

从北京市茶叶加工厂(即今广安门外马连道14号)取来

人头普洱,单重5斤半市斤,略扁圆形,高15.5cm,直径宽20-21cm,多白毫尖,似有包心,布包下开小口,结实,黑褐色。

小王(丸)子,5个1.25市斤,扁圆形,直径7.5cm,高5.3-5.5cm,白毫无,人头普洱为。

大王(丸)子,二个一斤15两(残)直径12cm,高8.5-9cm,扁元(圆)形状。

小普洱,10个2.375市斤,宽8.8cm,长12.7cm,厚0.9cm,表面光洁,角楞(棱)分明无损,似细黑条压制,很紧结,大叶种芽条。

大普洱,每个10旧两,宽11.5cm,长23.5cm,厚1-1.7cm,表面黑褐色,中部有直径1.8cm凸脐,表面有凸,龙形饰纹,有布纹,有梗,杂,及石子,麦秆皮,稻草穗,一有两龙戏球并饰纹,愣(棱)面鲜明,原料有细嫩和较老两种,嫩者为一、二级春茶,有梗,乃压而成,纹饰较明显,老者为三四级春里茶,纹饰模糊。

元(圆)茶,每个重,10市两(10/16),直径19-20cm,边缘1cm,皆中部有凹脐,直径6.5-7cm,深2.2cm,大叶种全金黄芽头小,净度差,有稻草穗丝,表面齿型,并有商标纸*******cm,锁纹印边,水红印。

(因字迹及书写习惯,本文识读难度大,如有错误,敬请指正)

王郁风在1993年思茅地区(今普洱市)召开的“中国普洱茶国际学术研讨会、中国古茶树遗产保护研讨会”上提交了论文《普洱茶与清皇朝——兼议弘扬普洱茶文化》一文中第五节为《北京故宫遗存普洱茶见闻》,文字如下:

本世纪60年代初,北京故宫茶库里还存放着清官没有吃完用完的贡茶数吨,其中仍有普洱茶、女儿茶、茶膏。

1963年故宫处理清宫贡茶2吨多,1963年10月23日一次偶然机会我在北京茶厂见到这批贡茶实物,普洱团茶大者为西瓜(略扁),小的如网球、乒乓球状,茶色褐黑,不霉不坏,保存完好。

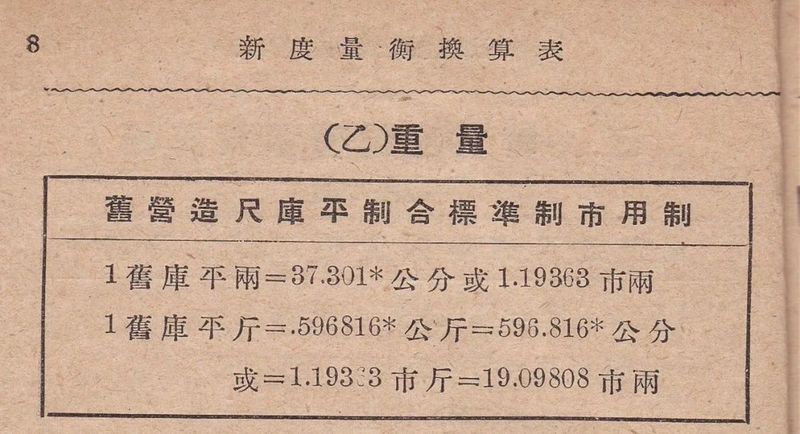

茶团表面有拧紧布纹的印痕,可见当时制茶是用布包着揉紧、干燥成型的。我曾选了一个大的普洱团茶用磅称了一下,重量为市秤5斤半,当是清代5斤重的团茶(清代老一斤合596.82克)。

这种团茶形状似人头,对照清代赵学敏《本纲目拾》“:普洱茶有‘人头式,名人头茶,每年入贡,民间不易得也’”的记载相符合。故宫这批贡茶,同时处理的还见有类似现代的白毫银针茶(全是白毛长芽头)、烘青茶(当是六安茶)、长方形的黑砖茶(较今茶砖为薄)等。我曾取回少量样品试泡,汤有色,但茶味陈化、淡薄。

60年代初期,茶叶减产,内销市场供应不足。这批故宫普洱团茶打碎筛细,拼入散茶卖掉了。

我于1992年11月13日在全国政协礼堂偶遇故宫老专家单士元先生,曾询故宫贡茶事,据告团普洱团茶、茶膏等仍留有样品。

故宫茶库遗存的普洱贡茶,不知是清朝哪位皇帝在位时遗留下来的,推测至迟当是慈禧太后和光绪皇帝们吃剩的。历史贡茶实物,是极为珍贵的文化遗存,自应保存下去,当作一般茶叶处理掉,令人十分痛惜。

对比笔记和文章,两者的时间出现了一定的偏差,日记中写的处理时间为1964年,而正式的文章中却写的是1963年。关于故宫贡茶处理的时间,张勤民在《故宫清代贡茶品饮记录》一文中写也是1964年,综合分析,故宫处理贡茶的时间,1964年较为合理。

2007年拍摄的故宫藏11号金瓜贡茶,照片由张勤民提供

除了确定了故宫处理普洱贡茶的时间,在王郁风的笔记中我们还获得了很多有用的信息:

1、当时不同贡茶的尺寸信息,对人头普洱、小王(丸)子、大王(丸)子、小普洱、大普洱、圆茶的尺寸做了系统的记录,对内飞尺寸进行了记录和还绘制了示意图。

2、对当时普洱贡茶情况的做了客观描述,包括茶品色泽、原料情况及茶品净度等,对贡茶有了更直观的认识,如大普洱和圆茶中“有梗,杂,及石子,麦秆皮,稻草穗”“净度差,有稻草穗丝”,可以看出大普洱和圆茶净度没有我们想象的那么高。

3、记录了大普洱上的具体纹饰,“龙形饰纹,有布纹”“有两龙戏球并饰纹”“纹饰较明显”,这些记录也是第一次出现。

4、故宫相关实物资料与王郁风手稿对比分析

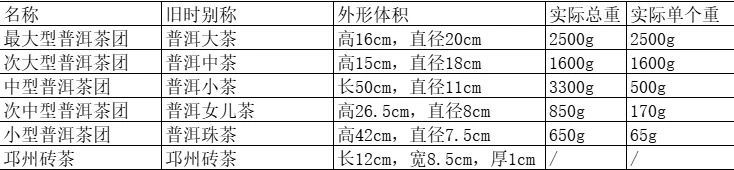

故宫现存贡茶(资料来自《从六大茶山到紫禁城》《茶世界卷一》)

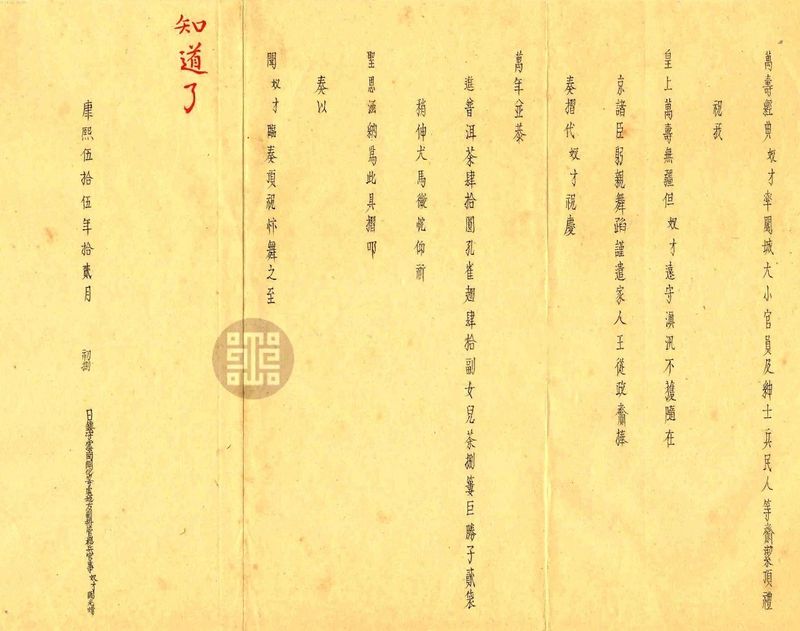

乾隆三十五年八月初四日贡档记录(资料来自《从六大茶山到紫禁城》)

王郁风笔记整理

1928年新度量衡换算表

对目前故宫贡茶实物的相关资料和王郁风老师笔记内容进行对比研究,我们可以得到以下推论:

(1)从故宫现在贡茶实物与贡档记录分析,普洱茶进贡不同时期应该是存在不同重量的。

(2)乾隆三十五年八月初四日贡档记录的四两重团茶,按照库平斤计算应该是149.204克,与现存次中型普洱茶团的重量接近,重出约20g,可能后期为了规范,把普洱女儿茶缩小成四两重团茶,所以贡单记录品名为四两重团茶。

(3)王郁风老师记录的人头普洱对照故宫现存贡茶以及相关记录应该为普洱大茶或五斤重团茶;小王(丸)子应该是四两重团茶;大王(丸)子应该是一斤重团茶;小普洱从记录来看应该是砖茶,对照现存贡茶,形制可能与邛州砖茶比较接近,但是王郁风老师判断它是大叶种制成,不知这类普洱贡茶是否像邛州砖茶一样的贡茶;大普洱应该是中间凸起有龙形纹饰的砖茶;圆茶极有可能与现存贡茶一样是同兴号制作。

2、同兴号七子饼、方砖贡茶

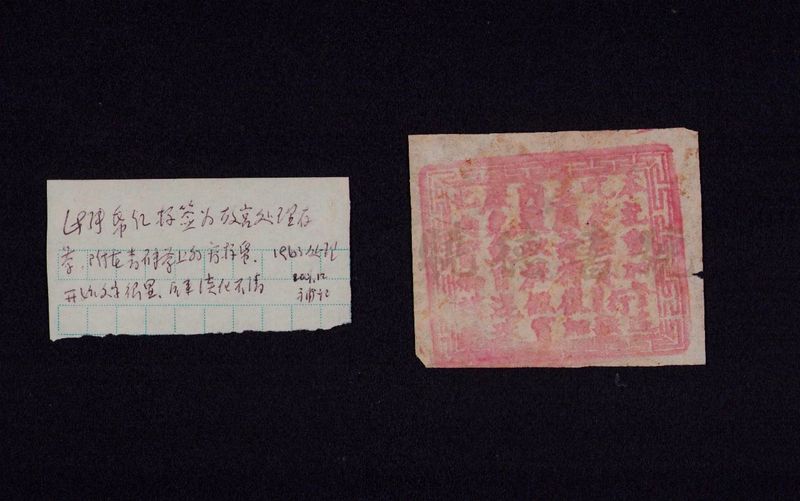

在王郁风的笔记中,有一张砖茶的内飞,有说明文字:

王郁风日记,刘宏飞提供

“L9(未明确含义)号纸红标签为故宫处理存茶,附在青砖茶商的方标纸,开始文字很显,后来淡化不清。1963处理,2001年12月补记”。

晓德书号在李路、杨凯老师的指导下,对内飞文字的识读如下:

王郁风老师对内飞的识读及图案的记录,刘宏飞供图

“本记加重督造,吃茶发行,不误主顾,兹特复加内票,以防假冒,避免鱼目混珠也。向质卿谨记。”

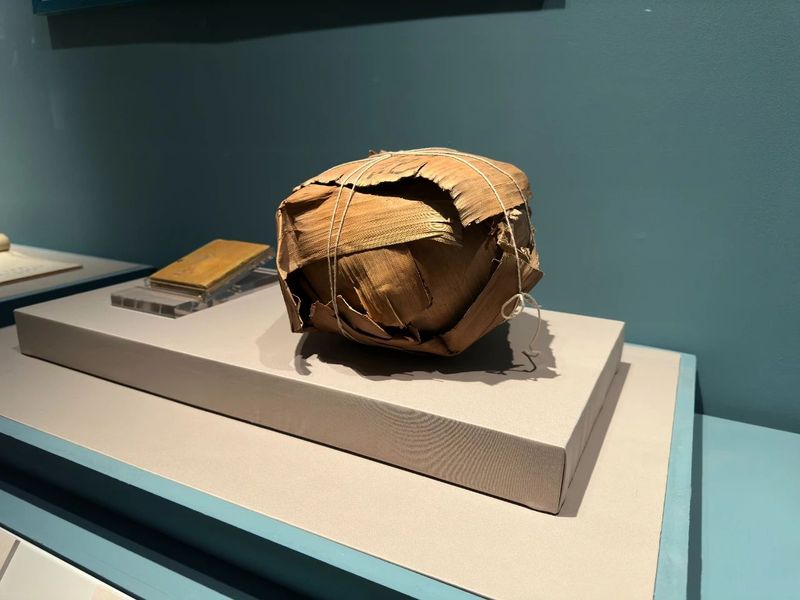

在《故宫贡茶图录》及“茶世界”茶文化特展中展示了同兴号两份茶品,一款是整桶七子饼茶,外面笋壳上写着同兴号,茶饼包有棉纸,另一个为笋壳包砖茶,里面包有棉纸,从棉纸的内容推测也为同兴号。(关于同兴号的历史可以参看杨凯老师的《向逢春家族与易武同兴号的故事》和《八色贡茶与贡茶流向》李路老师在晓德书号上刊发的两篇:何作如先生对向质卿有关碑文的判读、普洱茶故事丨一代贡茶传奇向质卿遗事——以任昌明乡团首为中心及何作如老师的同兴号茶庄的贡茶故事)

至于进入宫中的时间杨凯在《八色贡茶和贡茶流向》一文中认为是1911年以后,溥仪从宫外采购。《故宫贡茶图典》作者也认为是小朝廷时期从宫外采购,这也算贡茶或者“贡茶的余音”。

“茶·世界”主题展中的普洱茶品

另外,在展示的团茶中有一个团茶上有标识“xx号周记”,但目前所见到的历史资料中,还未明确“周记”是谁?可惜未能看到整个团茶全貌。

此团茶团茶上有标识“xx号周记”,但因视角缘故,未能看清完整文字,《故宫贡茶图录》中也因视角,无法看到完整标识

另外,关于普洱砖茶的进贡时间,很少有人研究,普遍都认为是在清朝后期才进入宫廷的。但在本文收集资料的过程中,看到王郁风老师的文章中有:“送普洱茶124团,女儿茶34个,(普洱)茶膏26匣,砖茶28块,六安茶48瓶,武夷茶24瓶,还有未列茶名的茶叶32瓶。”在何新华《清代贡物研究》和张宏杰《饥饿的盛世:乾隆时代的得与失》两书中,都找到了赏赐给英使觐见团礼物的名单,其中就有“……茶叶二瓶,茶膏二盒,砖茶二块,大普洱茶团二……”“……茶叶四瓶,茶膏一盒,砖茶两块,女儿茶十……”“……茶叶三瓶,砖茶二块,茶膏一盒,女儿茶八……”的记录,从行文逻辑来看茶膏和大普洱团茶、女儿茶中间的砖茶,极有可能是云南进贡的普洱砖茶,当然,目前留存的故宫贡茶中还是有“邛州砖茶”实物样,资料中提到的砖茶是否为云南砖茶,还需要更多资料来证明。

3、百年普洱风味

普洱贡茶的滋味,很多人很好奇,也在想象是什么滋味。但从品鉴角度来说,只有喝过的人,写出的品鉴记录,才具有参考性,它的滋味肯定无法靠想象去描绘。

王郁风老师的文章中,都对滋味有描述:“我曾取回少量样品试泡,汤有色,但茶味陈化、淡薄。”描述较为简单。

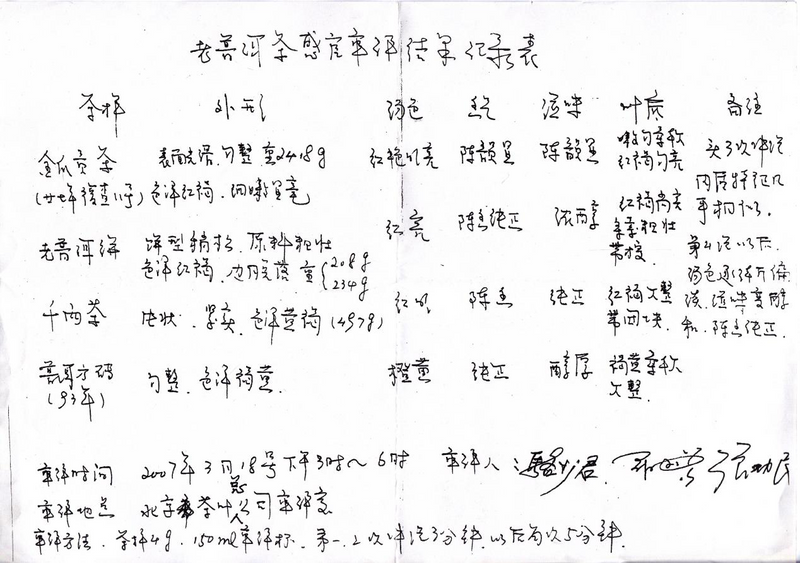

照片由张勤民提供

好在2007年,北京茶叶总公司彭广义经理组织了一次贡茶品鉴,时任全国政协委员、国家茶叶质量检验中心主任骆少君老师以及云南农业大学普洱茶学院邵宛芳教授及高级评茶师张勤民参与了品鉴,品鉴现场撰写了“老普洱茶感官审评结果记录表”,品鉴后邵宛芳和张勤民都写了相关文章,我们可以从他们的文字记录中,感受到百年普洱茶的魅力。(关于贡茶品鉴,可以参考张勤民的文章故宫清代贡茶品饮记录及邵宛芳的文章《皇家贡品——“金瓜贡茶”评审记》(本文作为附录收入在《数据解码普洱茶功效》一书中))

照片由张勤民提供

关于百年普洱的品鉴记录,在唐鲁孙《中国吃》一书中也有记载:

到期我准时前往,他已经把茶具准备妥当,宜兴陶壶,一壶三盅,比平常所见约大一倍。炭炉上正在烧着水,书童说,壶里的水是早上才从玉泉山“天下第一泉”汲来的。傅老已拿出核桃大小颜色元黑的茶焦一块,据说这是他家藏的一块普洱茶,原先有海碗大小,现在仅仅剩下一半多了。这是他先世在云南做官时一位上司送的大概茶龄已在百岁开外。据傅沅老说,西南出产的茗茶沱茶、普洱都能久藏,可是沱茶存过五十年就风化,只有普洱,如果不受潮气,反而可以久存,愈久愈香。等到沏好倒在杯子里,颜色紫红,激滟可爱,闻闻并没有香味,可是喝到嘴里不涩不苦,有一股醇正的茶香,久久不散。喝了这次好茶,才知道什么是香留舌本,这算第一次喝到的好茶。

百年普洱茶,可遇不可求,但这些记录却给我们有机会去了解它的滋味。

故宫留存的茶样,是中国茶文化研究的宝库,也是理解中国茶发展历程的重要的实物标样,这些留存在故宫的普洱茶标样,对普洱茶历史研究有着极其重要的作用。我们也希望能有更多的书籍及展览能展示更多的普洱茶历史标样,构建更为完备真实的普洱茶历史。

感谢李路、杨凯老师对本文的指导,刘宏飞提供王郁风老师手稿相关资料,文中使用的图片做了局部保密处理,张勤民授权使用相关照片,何风华、赵绍桥、金美辰对识读王郁风老师日记的帮助,支离子提供相关资料。

策划:晓德书号

撰稿:茶世恩、李峻

参考资料:

1、《茶·世界》,故宫博物院编

2、《故宫贡茶图典》,故宫博物院编

3、《清代贡茶研究》,万秀峰等著

4、《中国普洱茶文化研究》,黄桂枢主编

5、《茶庄茶人茶事:普洱茶故事集》,杨凯著

6、《走出深山的普洱茶:百年前的云茶旧事》,杨凯、柴锐著

7、《清代贡物制度研究》,何新华著

8、《从六大茶山到紫禁城:清代贡茶研究》,万秀锋、周郑斌著

来源:晓德书号,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

[导读]:昨天知道了关于“88青”的档案解密,又开始对有年份的普洱茶感兴趣,它们不但但只是一饼普洱茶,更是先辈们的心血,延续到今天实属不易。收藏一款有年头的普洱茶还是要看它们属于哪一时期的,收藏价值如何,口感如何。

【正文】普洱茶可以用跨世纪跨年代来形容,每款值得珍藏留恋的茶都拥有一段辉煌的历史,让普洱刻上了历史尘封的脚印,真正的好普洱是世间爱茶者的追求和梦想,如同古玩收藏者一样。

金瓜贡茶

普洱金瓜贡茶,是现存的陈年普洱茶中的绝品。港、澳、台茶界称其为“普洱茶太上皇”。该茶生产始于清正七年(1729年),选取西双版纳最好的女儿茶,以制成团茶,散茶和茶膏敬贡朝延。金瓜贡茶或金瓜人头贡茶,据传均由未婚少女采摘的一级芽茶。采摘的芽茶一般先放之于少女怀中,积到一定数量,才取出放到竹篓里。这种芽茶,经过长期存放,会转变成金黄色,故人头贡茶亦称金瓜贡茶或金瓜人头贡茶。其制作时间已有200多年历史,此品加工者为普洱贡茶厂,原料及初制出自西双版纳倚邦茶山。

至今故宫博物院里还珍藏着道光和光绪年间的两个金瓜贡茶,已有100多年的历史,是国宝级文物。现在金瓜贡茶是福海茶厂的独家产品,它有两种规格。一个是供收藏和陈列用的五件一套的产品,重14公斤;另一种是供日常饮用和馈赠之用的小型瓜样茶,重200克。它的特点可概况为:品级顶尖数量稀少,加工困难成本高昂,汤色之美口感之佳难于言表。它是用级别最高的乔木细嫩芽头为原料,经渥堆发酵后一根根拣出金毫,再由技艺精湛的老茶人用手工制作完成。这种金瓜茶的年产量极其有限,一般在成吨原料中只能挑选出一公斤可用于制作金瓜的材料。

福元昌圆茶

倚邦和易武两大茶山,曾演绎了清代普洱茶最为辉煌的篇章。创于光绪初年的“宋云号”、“元昌号”两个茶庄均在倚邦、易武两个茶山。其中“元昌号”设在易武的茶厂名为“福元昌号”,专门采用有别于倚邦小叶茶种的易武山大叶种茶精制而成。

现最古老的“福元昌圆茶”,产于光绪年间,已历时100多年左右。《普洱茶记》云:“百年福元昌圆茶,享‘普洱茶王’之誉。”

同庆号老圆茶

清代中、后期,倚邦茶山没落,易武茶区崛起,云集了云南当时众多茶商,他们设厂制茶,引进先进制茶工艺,以大叶茶种的阳春细嫩白尖制茶,使易武从产茶量和茶质两个方面都一跃为古代西双版纳版纳六大茶山之冠。

同庆号茶庄于1736年在易武设厂制茶,在易武的制茶历史就达百余年。同庆号圆茶分为内票和内飞两种,1920年以前是“龙马商标”,之后则是“双狮旗图”,两者以1920年以前的茶品为绝品。采用最好的竹箬包装,表面是浅金黄色,捆绑所用的竹篾及竹皮,颜色与竹箬相若。同庆号老圆茶的特点为幽雅内敛,绝冠群伦,是极柔和性的优美茶品,被视为国家级绝品,享有“普洱茶后”的美誉。

敬昌圆茶

清光绪年间,个体茶商纷纷介入普洱茶出口业务。制茶工艺与同庆号茶庄不相上下的敬昌号(后改为信昌号)茶庄,取曼洒最好优质的茶菁,以制“七子饼茶”为主,然后用牛帮或马帮运往老挝,再装船运往越南、傣国和香港等地销售。

敬昌圆茶之所以价值连城,可遇而不可求。究其原因,除品质优异外,其制作工艺和包装也令人迷醉。敬昌圆茶,压制技术一流,饼体丰满而富有韵致,饼沿不求原子薄一致,但带有强烈的节奏感,手触之养手,目测之美目。其外形,茶菁凸凹,叶叶清晰排列,优美之致。天下普洱茶无— 能与其较量形式之美。其现存者大都为40年代的产品,每饼直径为20.5公分,重330公克,且系野樟香型,水性极度细柔,入口即化,为普洱茶品中水最为细滑者。

杨聘圆茶

在清朝初期及之前的漫长岁月中,在茶文化史上扮演着重要角色的却是倚邦茶山,以种植小叶茶而著称。

杨聘号茶庄建于民国初年,以倚邦小叶种茶为原料,其所制 “杨聘圆茶”现存较少,其饼身较小,直径约19公分,每饼重约280公克,每饼有一张5×6.8公分立式内飞,白底红字内文有“本号开设倚邦大街炼提透心净细尖发客贵商光顾者请认明内票为记”及“杨聘号”等字。

据专家考证及品评、“杨聘圆茶”现存最陈者为60年左右,其茶汤清香,水薄微酸,是典型的倚邦小叶种的普洱茶品。

同心圆茶

同心圆茶有“早期”和“后期”之分。是同心号茶庄所制,同心号茶庄创办于1733年,原名为顺祥号,亦称中信行,设厂于易武镇。清朝时所产茶品目前已绝迹,现存均属1921—1949年间的圆饼茶。1921~]934年间所产的同心兴圆茶称之为“同兴早圆茶”。1935~1949年间的则称之为“同兴后期圆茶”,这一时间所产的同兴圆茶都各有少量,且又均为绝品。

无论早期还是后期,同兴圆茶的内正都有这样的文字“本号未办易武倚邦山松顶上白尖嫩茶”(曼松顶上茶园,在旧时就是高品质茶叶的代名词)。1921年前后,同兴号茶庄产茶500担,是当时的茶叶豪门之一。设厂于易武,用倚邦之茶菁为源料。现有同兴圆茶,早期者陈期70多年,后期者亦有60余载。两者之间茶性相袭,是倚帮普洱茶的代表,又可显示出同兴号茶庄制茶技艺非凡。

同昌圆茶

同昌号茶庄始创于同治七年(1869年),该茶庄几度易主,茶品名有三种。最早原昌号圆茶已不复得,至今所存者皆为30年代后的标明“主人黄文兴”或“同昌黄记主人”之茶品。

“同昌圆茶”品质最好,饼身厚实并呈深栗色,条索扁长,白毫粗硕,可明显看出梗叶一体的茶菁,自然美观,油面光泽极佳。同昌圆茶和同昌黄记圆茶使用的是易武茶菁,但据品茗大师们品鉴,应都为倚邦茶品。

鼎兴圆茶

产于1940年勐海茶厂。鼎兴号茶庄专生产高级普洱茶品著称。现行世有鼎兴圆茶,有红圆茶、蓝圆茶和紫圆茶三种,其区别因内飞颜色的不同。红圆和蓝圆,品质相似,陈期都在60年左右,是普洱茶精品,而紫圆则品质欠之。

红与蓝,茶饼颜色较深,成暗红色,条索卷实,油面光泽,且饼身较薄,紫圆饼身颜色较淡,茶叶多为单叶老茶菁,油性少,条索揉卷较松,还参杂了许多黄薄之叶,且是普洱茶中饼身最厚者。鼎兴红、蓝圆茶内票的注册商标为“星月”图案,暑“本号选办正山细嫩雨前春尖芽茗加工揉造发行有防假冒特印为记”等字样。(“正山”本意是易武山,旧时易武茶山以产“阳春细嫩白尖”而出名。)

可以兴砖茶

可以兴砖茶庄1925年由周文卿创办。30年代中后期是其黄金时代,每年产茶约1200担左右。可以兴砖茶是用细黑条索,上好的勐海普洱茶菁制造的,它堪称黑色普洱茶的标本。在台湾、香港等地尚有极少的产于40年代末期的可以兴砖茶,它用事实告诉人们,在更远的时间段上,勐海民间己开始书写砖茶史了。

鸿泰昌圆茶

鸿昌号茶庄创建于1926年,茶庄设在六大茶山——倚邦,是生产经营普洱茶的又一老字号,又是普洱茶外销的急先锋。在30年代,鸿泰号茶庄即在泰国设立了分公司,名为“鸿泰昌号”,后又在香港及南洋各地设立了代理公司,堪称普洱茶历史上的第一个宠大的“普洱帝国”。

现存的绝品存期有70年之久,且品格直逼任何一种大叶茶种的普洱茶极品。鸿昌茶庄的总部一直设在倚邦。消失于人民公社成立之后。设在泰国的鸿昌号至今仍然存在着,以越南、泰国、缅甸等国的茶菁制鸿泰昌普洱茶品,故“鸿泰昌圆茶” 是“边境普洱”,即最为普通的普洱茶的代表,是一个孤悬海外的普洱茶王国。在海外,仍存在着一个中国人开设的普洱茶王国,这的确是一件有意味的普洱精神。

红印圆茶

红印圆茶又称现代普洱贡茶,始制于1940年范和钧创办佛海茶厂之时。其饼茶内正均为红色印记,且茶饼的外纸正面都印着“八中茶”中茶公司标志。在八个“ 中”字组成的圆圈内,有一红色“茶”字。在中茶公司所产的普洱茶品中,而冠以“八中茶”标志者且又“茶”字为红色者,只有红印普洱圆茶和红印云南沱茶,是空前绝后。

红印茶系族系谱

红印普洱圆茶除了其身世价值外,茶品品质亦属现代普洱茶中的上乘之品。除了茶菁肥硕,条索饱满,颜色粟红,茶面油光、茶汤透红及叶底柔软新鲜等品质外,其中茶内正完全埋在茶饼中央,是旧式压模制造,使用古老制作工艺,无不是脐臼圆型饼茶,茶汤厚酽、有兰香或野生樟香味,红印圆茶,是勐海茶厂得以在现代普洱茶史上笑傲群雄的依据之一。

绿印圆茶

绿印圆茶系勐海茶厂40~50年代制作的茶品,是“红印”的姊妹产品。勐海绿印圆茶有早期和后期之分,早期绿印圆茶也叫“绿印甲乙圆茶”或“蓝印甲乙圆茶 ”,早期绿印无论在陈香、樟香、滋味、茶气等方面都是一流的。后期绿印其指是50~60年代勐海茶厂所产的大批量普洱茶。

有一部分茶品,是用新树茶菁制造,但仍以生茶方式制造,被称之为“绿印尾”,在普洱茶极品中,有极高的典藏价值。

无纸绿印圆茶

勐海无纸绿印圆茶,是勐海茶厂在50~60年代生产的普洱茶等系例产品。“无纸绿印圆茶”属后期绿印之一,是当今普洱茶界的收藏家们眼中的珍宝。该产品采用勐海的乔木茶树的茶菁为原料,以生茶方式制成,因此又被称之为“绿印头”与“绿印尾”相对,品质各异,优者可与红印圆茶媲美。

黄印圆茶与七子饼茶

“云南七子饼”,其实就是现代绿印普洱茶茶品,是由勐海茶厂50年代未所产的,被称之为“现代拼配茶菁的普洱茶品始祖”的“黄印圆茶”。黄印圆茶,由于毫头多,陈化后都转变为金黄色,是以茶饼呈黄色,故其外包纸标记八个红色中字组成的圆圈中“茶”字为黄色,而内正标记为绿色“茶”字。

60年代以“黄印圆茶”之拼配工艺。勐海茶厂推出了中茶牌圆茶的替代品,“云南七子饼”。在“七子饼”中,以勐海茶厂生产的“红带七子饼”和“黄印七子饼 ”最具代表性。

“红带七子饼”产于70年代,以生茶制成,“蓝印七子饼”产于80年代,是轻度熟茶拼配。“红带七子饼”,在港台及南洋的华人世界中,往往被视为“中秋团圆”的象征,故国家园梦,一饼以系之,茶情、乡情、家园情,普洱茶是寄托。该产品品牌却是无价之宝,畅销几十个国家和地区,是外销出口免检产品。

蓝印铁饼

简称“蓝铁”,产生年代有两种说法:一为上世纪七十年代产物;一为上世纪五十年代的经典代表茶品。“蓝印铁饼”为云南省普洱茶行业一个新的突破产品,它摆脱了以往用布袋包揉压制茶叶的繁琐工序,采用金属模子直接把茶青放入压制脱模而成,过程简单而快捷,缺点在于加工时压力过大,茶体太紧结不利于后期转化。“蓝印铁饼”采用的原料为易武乔木茶青。是一款可遇不可求的茶品。

红莲圆茶

“勐海红莲圆茶”是勐海茶厂所制的无纸绿印中的极品,以易武茶菁为原料,是三至五等较嫩者。该茶品水性厚滑,味道微甜,喉韵甘润,有兰香已至舌面生津之境,逐特将其命名为“红莲圆茶”。

红莲圆茶是以传统压模制造,茶身比一般茶饼宽大,但较薄,茶饼呈不规整圆形,有的甚至是椭圆,饼身有压模痕迹,茶叶条索细长,金色芽头掺夹其中,茶面呈灰绿色,但有油光。典型的无纸绿印茶面颜色,台湾品茗大师们视其为“绿印头”中最好的普洱茶品。

陈云号圆茶

“陈云号”成立于清中后期。是民国初年最大的普洱茶商之一,当时的老板陈石云,人称“陈半山”。云南省勐腊县易武乡张家湾的曼腊茶山有一半茶园都姓陈。陈云号最兴盛的时期是1900年--1933年,当地人都这样说,易武有刘癸光,曼腊有陈云山,一个南;一个北。“陈云号”有自己的马帮,茶叶的原料以易武、曼腊茶山为主,生产出的产品运往越南的莱州,产品主要销往香港及东南亚。

1951年陈云号生产了最后一批茶叶后,从此销声匿迹了。现在所提供的这款茶品,经鉴定应该为二十世纪三十年代以前的产品,现今为稀有物品,属难得一见的茶品。

雪印青饼

“雪印青饼”产生于七十年代初,是台北一名姓黄的先生1999年11月命名的,是一种俗称,指的是某一批茶号为7532的七子饼。从配方来看,面茶为芽尖毛茶,是青饼茶中最为细嫩的茶品,产量并不是很多。雪印青饼目前在市场上已经很少见了。此款茶经鉴定为上世纪七十年代中期产品,是一款难得的普洱珍藏品。

勐海女儿茶

勐海现代女儿茶,香港茶商称之为“白针金莲”。该产品是勐海茶厂70年代所产。白针极品,茶菁颜色为青栗色带金色芽子,有薄薄的白霜,闻有淡淡的荷香,以二三分轻微熟茶或生茶制成,是最高级的现代普洱茶品之一。茶汤砂滑,回甘生津、茶气强、茶韵新,是很值得收藏而让其继续陈化的普洱茶极品。“现代女儿茶”是普洱散茶在当今的杰出代表。

宋聘号

宋聘号茶庄,创建于清光绪六年,总部设在易武镇,产品原料以易武山为主。民国初年与钱利贞(后改名为“乾利贞”)结为亲家,而改名为“乾利贞宋聘号”。红票宋聘合并后的宋聘号为了扩大经营和生产,开始生产一些普通的产品。

同期宋聘号也在香港设立了分公司,生产的普洱产品为“福华号宋聘”,同时也代理运营总公司对海外销售的产品。现提供此样茶品,经鉴定为二十世纪四十年代之产品,现今为稀有物品,属难得一见的茶品。

广云贡饼

在上个世纪60年代,广东茶叶进出口公司精选上等的晒青毛茶为原料,并利用自己独创的工艺压制成普洱茶出口到港、澳、台及东南亚。因这些茶以云南、广东等地原料为主,由于融入了广东茶叶进出口公司独创的配方和工艺技术,具有广式韵味,台湾和香港的茶人又称之为“广云贡”,产品结构也分饼、砖、沱。

八八青

“八八青”是香港一名姓陈的先生命名的,是一种俗称,指1988年至1992年生产的某一批茶号为7542的七子饼。“八八青”的意思据陈先生说:为了纪念他的茶店开业的年期,其次是以广东人的口音8字是代表行运与发财的好兆头。“88”者亦喻意发财后可再发的意思。目前此款茶是一款难得的普洱珍藏品。