喝茶,会让我们的身体感受到愉悦之感。而阅读,则可以充盈我们的生活,滋养我们的心灵。能喝到好茶,阅读到开卷有益的文章,都是一件很幸福的事情。

此篇推文里,我们收集了余秋雨、邓时海、于丹、阮殿蓉、周渝、雷平阳等几位老师关于普洱的精彩语录,让我们一起来慢慢品味他们妙笔生花之中的普洱美学吧。

01

余秋雨《极端之美·品鉴普洱茶》

按照正常的审美标准,漂亮的还是绿茶、乌龙茶、红茶,不仅色、香、味都显而易见,而且从制作到包装的每一个环节都可以打理得美轮美奂。而普洱茶就像很多发酵产品,既然离不开微生物菌群,就很难“坚壁清野”、整洁亮丽。

从原始森林出发的每一步,它都离不开草叶纷乱、林木杂陈、虫飞禽行、踏泥扬尘、老箕旧篓、粗手粗脚的鲁莽遭遇,正符合现在常说的“野蛮生长”。直到最后压制茶饼时,也不能为了脱净蛮气而一味选用上等嫩芽,因为过于绵密不利于发酵转化,而必须反过来用普通的“粗枝大叶”构成一个有梗有隙的支撑形骨架,营造出原生态的发酵空间。这看上去,仍然是一种野而不文、糙而不精的土著面貌,仍然是一派不登大雅之堂的泥昧习性。

但是,漫长的时间也能让美学展现出一种深刻的逆反。青春芳香的绿茶只能浅笑一年,笑容就完全消失了。老练一点的乌龙茶和红茶也只能神气地挺立三年,便颓然神伤。这时,反倒是看上去蓬头垢面的普洱茶越来越光鲜。原来让人担心的不洁不净,经过微生物菌群多年的吞食、转化、分泌、释放,反而变成了大洁大净。

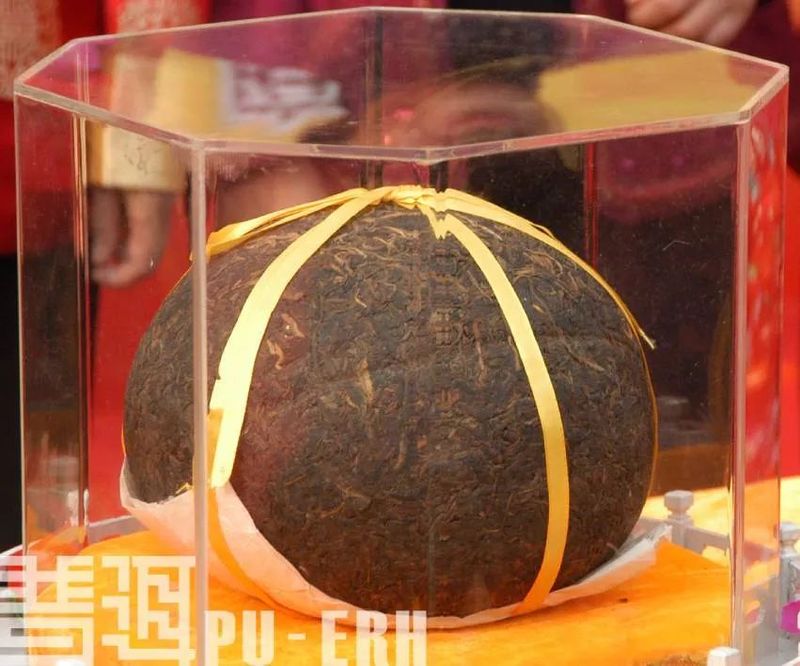

你看清代宫廷仓库里存茶的那个角落,当年各地上贡的繁多茶品都已化为齑粉,沦为尘土,不可收拾,唯独普洱茶,虽百余年仍筋骨疏朗,容光焕发。二○○七年春天从北京故宫回归普洱的那个光绪年间出品的“万寿龙团贡茶”,很多人都见到了,便是其中的代表性形象。

这就是赖到最后才登场的“微生物美学”,一登场,全部不起眼的前史终于翻案。这就是隐潜于万象深处的“大自然美学”,一展露,连人类也成了其间一个小小的环节。

02

邓时海《普洱茶》

越陈越香是形容普洱茶最切题的一句名言,美普洱茶和美酒一样,都必须要有一段漫长的陈化时间,尤其是普洱茶更有“祖父做茶孙子卖”的美誉。

陈化韵味的美在哪里?陈韵是历史最具体的指标,“人生从历史走过来的,也将从历史走了出去”。历史是生命的积累,是时间的融汇。历史为人类编织出感情的力量。

陈韵就像音乐中的鼓声,深深震撼着人类的心脏。陈韵给予人类由震撼而产生珍惜,并转为美感,且越是古老的美感越美。普洱茶的陈韵给予品茗者的震撼是越陈越香(香,从广义为美),陈韵已变为人类莫名的美感,几乎已成了天生具来的本能。

03

周渝(台湾紫藤庐主人)

老茶并不是随便给上了年纪的茶的称呼,如果用女子来比喻老茶,一定不是曲线毕露的,应该是旧时代含蓄的美人,素衣素颜,却自有古雅的美。

老茶的咖啡因会转化掉,没那么刺激。转化出药性后,深具疏通经络及调和身体的功能。当年出的茶不会都卖掉,每年都留一点,存啊存啊,身体不舒服的时候喝一点。这个做法广东和香港都有,为了调和不通畅,中国人对养生的追求促使老茶保留了下来。

好茶都有茶气,不止老茶。但是新茶的香是天然之美,老茶比较能往下沉,从闻香到入口,你大概能知道,芳香会去你身体不舒服的地方。冻顶对于我,立竿见影,哪里不舒服,从闻香开始,没有别的香可以和老茶相比。

04

于丹《普洱茶:能喝的古董》

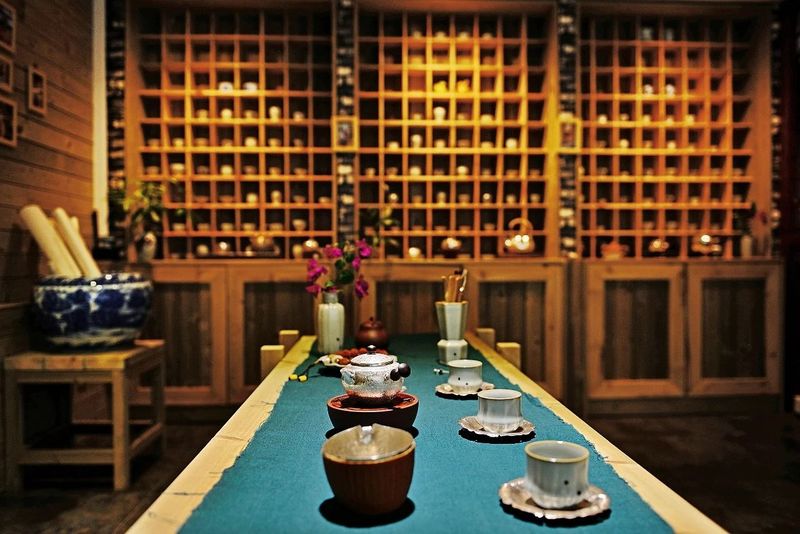

而在中国人的生活里,喝茶未必有固定时间,只要有一份足够的从容,能慢慢感受那种温润如何在寒气中沁暖我们的肺腑。喝陈年熟普洱尤其如此,需要耐心慢慢将它唤醒。

曾经看过泡茶的高手,将紫砂小壶用滚水一点一点地烫开,再往滚烫、干燥的壶腔中,放入八十年的陈年熟普。然后,盖上壶盖,继续用滚水浇在壶身上。壶内是干燥的,滴水不入。这样一直浇着,持续很长时间,因为老茶在岁月中沉睡得太久,需要慢慢唤醒。

世事烦扰,今天的人们,日子过得大都不太从容。睡到自然醒也是一件赏心乐事,可惜工作日的早晨,我们大多是被闹钟惊醒的。惊醒的人,心会轰隆隆跳得很急,怔怔然不很安稳。

同样的道理,如果用一壶滚烫的沸水直接浇在老茶上,一下子惊醒的老茶也会心悸神慌。

用滚水浇在壶身上,用紫砂传导的热度去烘焙它,过十几分钟,轻轻揭开盖子,你会发现,茶上没有一丝水渍,而茶香扑鼻而来。那就是岁月醇厚的味道。

不是每个人都有能力收藏古董,不是每个人都有机会玩赏字画,那么,我们如何能触摸岁月的痕迹呢?所幸的是,我们还有一泡老茶。一泡老茶的苏醒过程,能让我们自知:茶有不忍惊动时,人也会有一些心事不忍触碰;当我们能从容地喝一壶茶时,也许就能够从容理顺烦杂心事了。

05

雷平阳《天上攸乐》

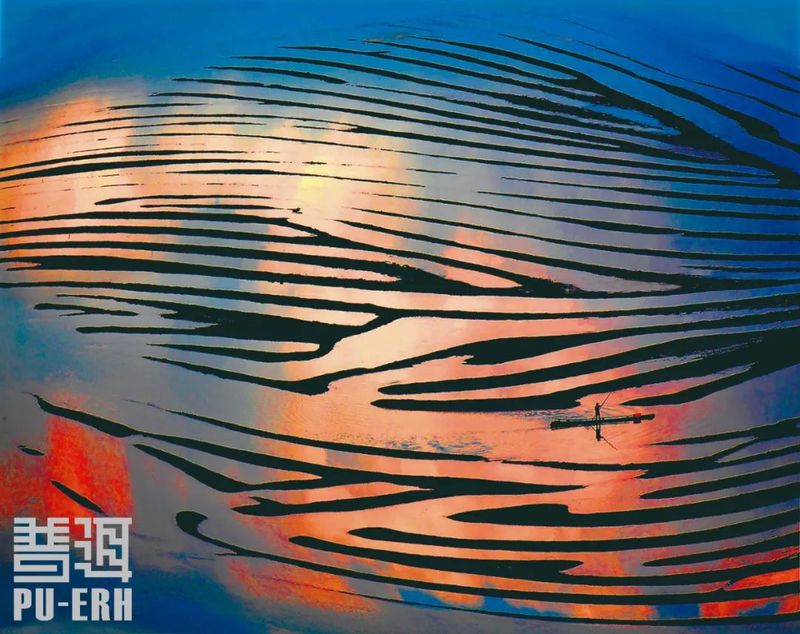

在一次次面对难以驯化的魔力时,我们的祖先在迷惘之后,形成了共识:神奇的植物之上,都附有神灵或精灵。

有的魔力,已被人类所认识,但还继续困扰着其他生灵——比如,在西双版纳地区被人们称为“饿叶”的茶叶,人们最先视其为始祖或通向祖先之魂的载体,可随着宗教史、心灵史和文化史的艰辛演变,它逐渐地变成了祭品、药品、贡品、饮品和商品,仅存的“魔力”,是它那沟通灵与肉的功能,从而仍被人们视为世俗生活中美的极致,是一种可以食用的宗教。

然而,当人类在体认茶叶所历经的几千年时光中,一个最基本的常识依然像迷一样存在:除了人,孟加拉虎、野象、麋鹿、牛、马……任何飞禽走兽,都对茶树视而不见,从不食用。仅仅因为它是“饿叶”?我希望谜底就这么简单。

06

阮殿蓉《陈年普洱茶:时间的重量》

越陈越香 ,是普洱茶最为独特的风味与特色。这“陈”,不是老;这“香”,也不是一般意义上的香,它不仅仅属于嗅觉,更多地属于心灵;这样的“香”,是高香,是有了境界的香,它是茶香、茶韵、茶气的结合体。

不同的品质,不同的环境,不一样的时间,造就的是独特的滋味与韵味,这世界上,找不到两片弥漫同一种陈香的普洱茶,就像树上,长不出同样的两片树叶一样。即使是同一片陈年普洱,将其泡饮,前后变化的万千水性,品茗者品到的也是不同的滋味。

越陈越香还启迪了人生。一个人,一个在人生里不虚度光阴的人,同样是会越上年纪越有魅力的。我们的眼前,不乏仪态万千,风情万种,美妙无比的青春女孩,但我们的周遭,却少了那些芳华过后,依然风韵十足的女人。一个老太太的美,胜过千百个妙龄女郎。这,恐怕就是为何陈年普洱名重天下的原因了。

来源:普洱杂志

如涉及侵权请联系删除

喝茶,会让我们的身体感受到愉悦之感。而阅读,则可以充盈我们的生活,滋养我们的心灵。能喝到好茶,阅读到开卷有益的文章,都是一件很幸福的事情。

此篇推文里,我们收集了余秋雨、邓时海、于丹、阮殿蓉、周渝、雷平阳等几位老师关于普洱的精彩语录,让我们一起来慢慢品味他们妙笔生花之中的普洱美学吧。

01

余秋雨《极端之美·品鉴普洱茶》

按照正常的审美标准,漂亮的还是绿茶、乌龙茶、红茶,不仅色、香、味都显而易见,而且从制作到包装的每一个环节都可以打理得美轮美奂。而普洱茶就像很多发酵产品,既然离不开微生物菌群,就很难“坚壁清野”、整洁亮丽。

从原始森林出发的每一步,它都离不开草叶纷乱、林木杂陈、虫飞禽行、踏泥扬尘、老箕旧篓、粗手粗脚的鲁莽遭遇,正符合现在常说的“野蛮生长”。直到最后压制茶饼时,也不能为了脱净蛮气而一味选用上等嫩芽,因为过于绵密不利于发酵转化,而必须反过来用普通的“粗枝大叶”构成一个有梗有隙的支撑形骨架,营造出原生态的发酵空间。这看上去,仍然是一种野而不文、糙而不精的土著面貌,仍然是一派不登大雅之堂的泥昧习性。

但是,漫长的时间也能让美学展现出一种深刻的逆反。青春芳香的绿茶只能浅笑一年,笑容就完全消失了。老练一点的乌龙茶和红茶也只能神气地挺立三年,便颓然神伤。这时,反倒是看上去蓬头垢面的普洱茶越来越光鲜。原来让人担心的不洁不净,经过微生物菌群多年的吞食、转化、分泌、释放,反而变成了大洁大净。

你看清代宫廷仓库里存茶的那个角落,当年各地上贡的繁多茶品都已化为齑粉,沦为尘土,不可收拾,唯独普洱茶,虽百余年仍筋骨疏朗,容光焕发。二○○七年春天从北京故宫回归普洱的那个光绪年间出品的“万寿龙团贡茶”,很多人都见到了,便是其中的代表性形象。

这就是赖到最后才登场的“微生物美学”,一登场,全部不起眼的前史终于翻案。这就是隐潜于万象深处的“大自然美学”,一展露,连人类也成了其间一个小小的环节。

02

邓时海《普洱茶》

越陈越香是形容普洱茶最切题的一句名言,美普洱茶和美酒一样,都必须要有一段漫长的陈化时间,尤其是普洱茶更有“祖父做茶孙子卖”的美誉。

陈化韵味的美在哪里?陈韵是历史最具体的指标,“人生从历史走过来的,也将从历史走了出去”。历史是生命的积累,是时间的融汇。历史为人类编织出感情的力量。

陈韵就像音乐中的鼓声,深深震撼着人类的心脏。陈韵给予人类由震撼而产生珍惜,并转为美感,且越是古老的美感越美。普洱茶的陈韵给予品茗者的震撼是越陈越香(香,从广义为美),陈韵已变为人类莫名的美感,几乎已成了天生具来的本能。

03

周渝(台湾紫藤庐主人)

老茶并不是随便给上了年纪的茶的称呼,如果用女子来比喻老茶,一定不是曲线毕露的,应该是旧时代含蓄的美人,素衣素颜,却自有古雅的美。

老茶的咖啡因会转化掉,没那么刺激。转化出药性后,深具疏通经络及调和身体的功能。当年出的茶不会都卖掉,每年都留一点,存啊存啊,身体不舒服的时候喝一点。这个做法广东和香港都有,为了调和不通畅,中国人对养生的追求促使老茶保留了下来。

好茶都有茶气,不止老茶。但是新茶的香是天然之美,老茶比较能往下沉,从闻香到入口,你大概能知道,芳香会去你身体不舒服的地方。冻顶对于我,立竿见影,哪里不舒服,从闻香开始,没有别的香可以和老茶相比。

04

于丹《普洱茶:能喝的古董》

而在中国人的生活里,喝茶未必有固定时间,只要有一份足够的从容,能慢慢感受那种温润如何在寒气中沁暖我们的肺腑。喝陈年熟普洱尤其如此,需要耐心慢慢将它唤醒。

曾经看过泡茶的高手,将紫砂小壶用滚水一点一点地烫开,再往滚烫、干燥的壶腔中,放入八十年的陈年熟普。然后,盖上壶盖,继续用滚水浇在壶身上。壶内是干燥的,滴水不入。这样一直浇着,持续很长时间,因为老茶在岁月中沉睡得太久,需要慢慢唤醒。

世事烦扰,今天的人们,日子过得大都不太从容。睡到自然醒也是一件赏心乐事,可惜工作日的早晨,我们大多是被闹钟惊醒的。惊醒的人,心会轰隆隆跳得很急,怔怔然不很安稳。

同样的道理,如果用一壶滚烫的沸水直接浇在老茶上,一下子惊醒的老茶也会心悸神慌。

用滚水浇在壶身上,用紫砂传导的热度去烘焙它,过十几分钟,轻轻揭开盖子,你会发现,茶上没有一丝水渍,而茶香扑鼻而来。那就是岁月醇厚的味道。

不是每个人都有能力收藏古董,不是每个人都有机会玩赏字画,那么,我们如何能触摸岁月的痕迹呢?所幸的是,我们还有一泡老茶。一泡老茶的苏醒过程,能让我们自知:茶有不忍惊动时,人也会有一些心事不忍触碰;当我们能从容地喝一壶茶时,也许就能够从容理顺烦杂心事了。

05

雷平阳《天上攸乐》

在一次次面对难以驯化的魔力时,我们的祖先在迷惘之后,形成了共识:神奇的植物之上,都附有神灵或精灵。

有的魔力,已被人类所认识,但还继续困扰着其他生灵——比如,在西双版纳地区被人们称为“饿叶”的茶叶,人们最先视其为始祖或通向祖先之魂的载体,可随着宗教史、心灵史和文化史的艰辛演变,它逐渐地变成了祭品、药品、贡品、饮品和商品,仅存的“魔力”,是它那沟通灵与肉的功能,从而仍被人们视为世俗生活中美的极致,是一种可以食用的宗教。

然而,当人类在体认茶叶所历经的几千年时光中,一个最基本的常识依然像迷一样存在:除了人,孟加拉虎、野象、麋鹿、牛、马……任何飞禽走兽,都对茶树视而不见,从不食用。仅仅因为它是“饿叶”?我希望谜底就这么简单。

来源:普洱杂志

如涉及版权问题请联系删除

茶,人在草木间,冥冥中暗合了“天人合一”的境界追求。

于是,“茶圣”陆羽在《茶经》就开宗明义地说:“茶之为用,味至寒,为饮,最宜精行俭德之人。若热渴、凝闷,脑疼、目涩,四支烦、百节不舒,聊四五啜,与醍醐、甘露抗衡也。”

茶,这一源于南方的瑞草嘉木,在幽寂的山野与我们不期而遇,然后进入我们的身体,进入热闹的人间。

从饮茶修仙说起

中华茶史的鸿蒙时代,总是交织着浓烈的神话色彩。

被国人奉为农业与医药之祖的神农氏,也是茶最初的发现者与利用者。他发现茶的经历充满了传奇:他在山林里遍尝百草,亲试药性,不幸中毒。就在生命垂危时,茶无意中解了他的毒。传说也好,偶然也好,茶作为一种药用植物开始被人们所认识了。

或作药,或下饭,或煮羹,或煮饮,茶在汉魏六朝人生活中所扮演的角色很多元。而且,那也是一个修仙炼丹、谈玄论道之风炽盛的时代。

于是,随着茶叶保健功效日益被发掘,它医药、炼丹以及仙道之间纠缠着越来越多的联系。道经也声称,饮茶始于老子。“老子出函谷关,令尹喜迎之于家首献茗,此茶之始。老子日:食是茶者,皆汝之道徒也。”(《天皇至道太清玉册》)

自战国起,因帝王贵族多痴迷于神仙方术,渴求长生不老的秘方,而被人们认为拥有某种神秘力量的方士遂层出不穷,且异常活跃。这些方士往往医术、炼丹术兼备,在其著述的理论中,多把茶视作修仙的灵丹妙药,这从《茶经·七之事》所辑录的文献就可窥见—斑。

如,壶居士《食忌》云:“苦荼久食,羽化。”又如陶弘景《杂录》:“苦茶轻身换骨,昔丹丘子、黄山君服之。”

而在阴阳五行学说与黄老之术盛行的魏晋南北朝,羽士缁衣之流,茶是日常修行中不可或缺的。譬如,晋人单道开,不畏寒暑,常服小石子。所服的丹药有松、桂、蜜之气,喝的只有茶跟紫苏。

又如,晋代余姚的虞洪入山采茶,遇道士丹丘子,经其指点引导至瀑布山,发现了上等好茶。此外,在汉魏六朝的笔记中,也记载了许多神仙鬼怪的传奇茶事。

可见,服饮茶可助修仙成道的观念由来已久。至“茶道大行”的唐代乃至后世,这一观念更是深入人心,以至于在咏茶诗文中成为表达“定式”。

传诵干年的《走笔谢孟谏议寄新茶》把喝茶的身心体验书写得淋漓尽致,使人即使隔着干年的时光还能感觉到字里行间飘飘的“仙气”:“……五碗肌骨清,六碗通仙灵。七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。蓬莱山,在何处。玉川子,乘此清风欲归去。”

“七碗茶”的意象,在唐以后的诗词中几乎被奉为经典:“何须魏帝一丸药,且尽卢仝七碗茶。”(苏轼《游诸佛舍一日饮酽茶七盏戏书勤师壁》)

“七碗煎尝病未能,两腋风生空自笑。”(苏辙《梦中谢和老惠茶》)等等。就连忧国忧民的范仲淹也不禁发出“不如仙山一啜好,泠然便欲乘风飞”的赞叹。

“茶可通仙”更是为修道者所深信。“得来抛道药,携去蒯曾家……千惭故人意,此惠敌丹砂。”晚唐薛能认为茶的功效完全可以取代道药丹砂。

自称为“涵虚子臞仙”的朱权,系朱元璋第十七子,他更是直言道:“卢仝吃七碗,老苏不禁三碗,予以一瓯,足可通仙灵矣。”明人罗禀也坚信:“茶通仙灵,久服能令升举。”

从现代人的眼光来看,饮茶成仙是古人天真浪漫的愿望,或说饮茶能让人产生飘飘欲仙的美妙感觉。也许,饮茶不能羽化升仙,但能延年益寿,确是不争的事实。

既享受,又享“寿”

常言道:“人生七十古来稀”“生年不满百”。但是,即便是在寿命普遍不高的古代,也有寿者。他们通过一盏清茶,让有限的生命得以延长。

据《南部新书》记载,唐大中三年(849年),东都洛阳有一僧人,有120岁高龄。

唐宣宗问他:“你如此长寿是服了什么药?”

僧人回答:“我自幼出身贫贱,从来也不知道什么药性。只是本性爱喝茶,唯茶是求。有时外出,—天喝百余碗茶,在平日,也不下四五十碗。”

宣宗听了他的“长寿经”,就賜茶五十斤,并赐居保寿寺。

而“诗仙”李白歌咏过的“仙人掌茶”也具有“还童振枯,扶人寿”的神奇功效,以至于玉泉真公“年八十余岁,颜色如桃花”。

曾两度来华的日本荣西禅师亦对茶延寿之功赞许有加:“茶乃养生之仙药,延龄之妙术”“人若饮之,其寿则长”。

饮茶益寿,在民间故有“茶寿”之说。

所谓“茶寿”,是108岁的雅称。“茶”字拆解开来是“艹人木”,亦可分别看成是“十十”(二十)、“八”和“十八”,20+88即为108。

“茶界泰斗”张天福就是享“茶寿”者。他所之以长寿,除出生名医世家及早年习武练就一副好体魄外,跟饮茶习惯是分不开的。

他曾说:“茶就是我生命的一部分。我身体好,最主要原因就是喝茶。”他每天要喝一百多盅茶,“黎明即起,清茶一杯,喝到寝前”,“即使出门也要自备茶叶”,几十年来如一日。

细数茶界,吴觉农(92岁)、陈椽(91岁)、庄晚芳(89岁)、王泽农(92岁)、张宏达(102岁,被誉为“普洱茶种之父”)等茶学家都是长寿者。另据—项针对百岁老人长寿的调查显示,有八成的百岁老人有饮茶习惯,而有四成百岁老人是一生嗜茶。饮茶与长寿之间的繁密关联,自是不言而喻。

古人把茶喝出“仙气”并期冀喝茶成仙,除了消食解腻、提神醒脑之功外,多半是因为喝茶所带来的快乐。若将茶细细“化”(化学)解,我们会看到茶中合有“激活”快乐的有效成分。

饮茶之乐,恐旧在很大程度上要归功于茶氨酸。它是构成茶叶滋味的最重要组分,可抑制苦涩味,在我们的味蕾上产生鲜、甜的味觉感受。

不过,这还仅仅是“皮毛”,它被肠道吸收后,通过血液传递到肝脏和大脑,促使大脑中细胞中线粒体内的多巴胺显著增加。多巴胺,是一种会让人兴奋和快乐的中枢神经递质,它的释放会大大影响人的情绪。

同时,茶氨酸还会弱化茶中咖啡因的兴奋作用,它有助于大脑皮层中产生α波,而当α波成为优势脑波时,身心就会感到放松舒畅。

快乐,就是这么简单!难怪林语堂会说:“只要有一壶茶,中国人到哪里都是快乐的。”

清茶淡语,如禅似梦,茶味已不尽在茶,更在心。

古今中外,茶让居处于不同时空的人们从身到心,都得到了它的滋养,以茶养身,更以茶养心。

来源:茶道CN

如涉及版权问题请联系删除