关于福鼎茶业,我们可以从志书、古诗文中寻找踪迹,从茶叶种类及其变迁中看到演变,从茶叶的贸易中看见兴衰,从福鼎重要的茶人、茶行中了解过去,从民俗中感受茶叶的文化底蕴,以及从与茶业发展关联性的人和事中再次读懂福鼎的茶业发展。

我们将分几个篇章从以上这些角度分别来叙述福鼎的茶业发展历史,今天,我们就从志书、古诗文开始。

01

福鼎白茶

清乾隆四年(1739年)从霞浦县划出望海、遥香、育仁、廉江四里独立设县;但据考古学家对境内新石器遗址的研究,认为早在五千多年前这片土地就有人类活动。这与相传尧时太姥娘娘用白茶治小儿麻疹的传说提供可能的现实条件。

古老白茶制法被认为是生晒的茶叶,也有学者认为最早出现的茶叶应当是白茶。福鼎有漫长的海岸线和港口,为茶叶对外贸易提供便利,茶叶进入贸易流通期,可追溯到明朝资本主义萌芽阶段。

历史上出现的茶叶种类很多,根据市场需求,不同时期,出现过古白茶,白毫银针白茶,莲心米和白毛猴绿茶,白琳工夫、红茶标红茶,平阳黄汤黄茶,茉莉花茶等。清朝至民国时期,广商(广东的茶商)、闽商(福州、泉州的茶商)在福鼎采购茶叶并运往广州、福州、泉州等地,再销往国外。

福鼎的白琳、桐山、店下、巽城、点头涌现出一大批茶商、茶行,如邵维羡、梅伯珍、袁子卿、吴世和、广泰、广顺、协和隆、喻秋记、张元记等,民国期间茶叶的繁荣引起了国内知名茶专家吴觉农、庄晚芳、陈椽、张天福的重视,促成了福鼎在新中国成立后就建有三个国营茶厂。

茶箱花(茶叶出口木箱上的印花)图片来源于福鼎市茶文化研究会

02

历史白茶

《福建省乡土志》载:“早在唐代,闽东、闽北已开辟了许多茶园。”《新唐书》载:“唐朝贡茶地区有:江南道……福州长乐郡。”(当时福鼎属长乐郡)唐代陆羽《茶经·七之事》引用《永嘉图经》的一句话:“永嘉县东三百里有白茶山”。陈椽教授在《茶业通史》中指出:“永嘉东三百里是海,是南三百里之误。南三百里是福建的福鼎,系白茶原产地。”《永嘉图经》是隋唐时期的温州地方志,可惜已经失佚,但这个时期的永嘉县只在隋文帝开皇九年(589年)至隋炀帝大业元年(605年)间存在。陆羽的茶经记载,让我们获得一个重要信息,太姥山的古白茶早在隋朝时就已被外人所知。

据央视报道,2009年考古工作者在西安碑林博物馆的吕氏家族墓的发掘中,发现了距今一千多年前宋朝的茶叶,更让大家惊奇的是,这些千年以前的茶叶还是茶叶中少之又少的极品白茶。白茶出现在北宋时期的西安贵族阶层,进一步证明了白茶在唐宋时期就已生产。

明嘉靖版《福宁州志·食货·贡辨》(1538年)载:“芽茶84斤12两,价银13两2钱2分;叶茶61斤11两,价银1两4钱7分9厘。”从这段记录可以看出,明嘉靖以前,福鼎茶人把制造白毫银针的芽茶收购价格与制造叶茶的白牡丹价格区别开来,这也是十分珍贵、难得的志书上关于茶价格的记载,表明明代茶叶早已进入贸易时期。

明田艺蘅《煮泉小品》(1554年)赞道:“芽茶以火作者为次,生晒者为上,亦更近自然,且断烟火气耳。生晒茶沦之瓯中,则旗枪舒畅,清翠鲜明,尤为可爱。”明确指出,以日光萎凋生晒芽茶为最佳。

明万历二十八年(1600年)陆应阳《广舆记》载:“福宁州太姥山出名茶,名绿雪芽。”说明绿雪芽名称早已问世。

明代学者谢肇淛(1567~1624)《太姥山游记》,全书共三卷,成书于1609年。志中有多处关于太姥山产茶的记载。如:“太姥洋,在太姥山下,西接长蛇岭,居民数十家,皆以种茶樵苏为生。”“白箬庵……在摩霄峰背,有径路可达……凡五里许始至;前后百亩皆茶园。”明确了太姥山周边的村民种茶砍柴为生,距离太姥山5华里的村庄,就有大片茶园。

谢肇淛的诗作里有许多是写茶的,如《天源庵》:“清溪环竹屋,不觉类禅关。酌此庵前水,遥看天际山。棋声春院闭,鹤梦午松间。借问僧何处,采茶犹未还。”在他的带动下,同时期文人骚客,如周乔卿、陈仲溱、林祖恕、崔世召、于灃、萧如玉等莅临太姥山,也写下大量关于茶或茶人的文字。

明末清初周亮工《闽小记》(1655-1662)载:“太姥山茶,名绿雪芽。”绿雪芽就是现在太姥山上鸿雪洞旁可见到的福鼎大白茶古树。吴振臣《闽游偶记》:“太姥山亦产茶。名绿云芽者最佳(“云”估计是作者笔误)。”清嘉庆版(1807年)《福鼎县志·物产》载:“太姥山有绿雪芽茶”。郭柏苍《闽产录异》(1886年)、邱古园《太姥山指掌》都有绿雪芽茶的记载。清代的志书和文字告诉今人“绿雪芽”是当时茶叶的著名品牌。民国时期的学者卓剑舟在《太姥山全志》中,对绿雪芽作这样诠释:“绿雪芽,今呼为白毫,色香俱绝,而尤以鸿雪洞产者为最。性寒凉,功同犀角,为麻疹圣药。运售外国,价与金埒。”可见绿雪芽(今白毫银针)珍贵程度。

清乾隆《福宁府志·物产》(1762年)载:“茶,郡治俱有,佳者福鼎白琳,福安松罗,以宁德支提为最。”明确指出白琳出产好茶,这是茶市形成的必备基础。白琳位于福鼎中部,是全县的交通枢纽,古官道穿过其中,宋代还有驿站。更为重要的是集镇距离内海码头——后岐码头比较近,只有5华里,为茶叶海上运输与贸易提供了便利,后岐码头在19世纪成为福鼎最繁忙的码头之一。白琳工夫红茶的繁荣也就在这个时期。同治年间,闽浙总督兼摄福建巡抚卞宝第的《闽峤鞧轩录》(1869年)载:“福鼎县,物产茶。白琳地方为茶商聚集处。”

清光绪版《福鼎县乡土志·十五都分编》(1906年版):“福鼎出产以茶为大宗,二十年前,茶商糜集白琳,肩摩毂击,居然一大市镇。”

清光绪版《福鼎县乡土志·户口》(1906年)“……总核近年来本境土著流寓,共四万户有奇。鼎民皆汉族,无旗户,男十四万六千余口,女九万四千余口。虽然利兴弊除,庶乃可保。福鼎出产,以茶为大宗。二十年前茶商糜集白琳,肩摩毂击,居然一大市镇。比来亏折者众,开庄采办廖廖数十家而已。”在清末,茶商受国际茶叶市场的影响,亏本破产者比较多。

《福鼎县乡土志·十四都分编》“举州一带,多植茶,谷雨一过,人行路中,茗香扑鼻。”在清代的十四、十五都正是如今白琳、点头一带村庄,它包括现在大坪、后坑、翠郊、叶举、牛埕下、棠园、莘洋、石床、梅山、桃枝坑等村。

《福鼎县乡土志·商务表》载:“白、红、绿三宗,白茶岁二千箱有奇,红茶岁两万箱有奇,俱由船运福州销售。绿茶岁三千零担,水陆并运,销福州三分之一,上海三分之二。红茶粗者亦有远销上海。”从商务表看,红茶、绿茶的产量高,白茶产量低,详细说明出产茶叶的品种、数量、销区、运输工具。换算后,白茶约40吨,绿茶150吨,红茶400吨。

《福鼎县乡土志·物产》载:“茗,邑产以此为大宗,太姥有绿芽茶,白琳有白毫茶,制作极精,为各阜最。”福鼎的大宗物品出产就是茶类,白琳的白茶质量最佳。《福鼎县乡土志·十九都分编》记载“茗洋为产茶名乡”。除了白琳、点头、磻溪等地产茶,还把贯岭镇茗洋村列入当时的重点产茶地。

《福鼎县乡土志·睦》载:“林嗣元,字士雄,巽城人,国学生。……宁帮茶商公所,鸠资创立,并订新规,同业便焉。同治纪元,诏举孝廉方正加待诏衔,时年八十有五。”《乡土志》对林嗣元这个人物的记载比较详细,在同治纪元(1862年)前就筹资创建茶业同业公会,从侧面可以说明福鼎在清末茶业的繁荣。

1933年周梦虞著《民国福鼎县志》之《第四自治区分编》:“……出产有茶、竹、木、纸、炭等,而尤以茶为大宗,各乡之拥巨资开高第者,半由茶叶起家。白琳为闽、广客商荟萃地,尤以茶市中心。本邑凡百销场之喧寂,悉视琳山茶利之盈亏,其关系綦重,有如此者。”第四区就是包括白琳、磻溪等地,茶叶是关系到民生的大事。

1942年卓剑舟著《太姥山全志》载:“陈焕,湖林头村人,光绪间孝子,家贫。一日,诣太姥祈梦,姥示种绿雪芽可自给。焕因将山中茶树移植,初年仅采四五斤,以茶品奇,价与金埒,焕家卒小康。自是,种者日多。至民国元年,全县产量达十万斤矣。”

《中国茶树品种志》记载福鼎大白茶和福鼎大毫茶栽培历史:“福鼎大白茶又名白毛茶,简称福大。……产地及分布:原产福鼎市点头镇柏柳村,已有100多年栽培史。”“福鼎大毫茶简称大毫。……产地及分布:原产福鼎市点头镇汪家洋村,已有百年栽培史。”

来源:华茶号,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

关于福鼎茶业,我们可以从志书、古诗文中寻找踪迹,从茶叶种类及其变迁中看到演变,从茶叶的贸易中看见兴衰,从福鼎重要的茶人、茶行中了解过去,从民俗中感受茶叶的文化底蕴,以及从与茶业发展关联性的人和事中再次读懂福鼎的茶业发展。

我们将分几个篇章从以上这些角度分别来叙述福鼎的茶业发展历史,今天,我们就从志书、古诗文开始。

”

清乾隆四年(1739年)从霞浦县划出望海、遥香、育仁、廉江四里独立设县;但据考古学家对境内新石器遗址的研究,认为早在五千多年前这片土地就有人类活动。这与相传尧时太姥娘娘用白茶治小儿麻疹的传说提供可能的现实条件。

古老白茶制法被认为是生晒的茶叶,也有学者认为最早出现的茶叶应当是白茶。福鼎有漫长的海岸线和港口,为茶叶对外贸易提供便利,茶叶进入贸易流通期,可追溯到明朝资本主义萌芽阶段。

历史上出现的茶叶种类很多,根据市场需求,不同时期,出现过古白茶,白毫银针白茶,莲心米和白毛猴绿茶,白琳工夫、红茶标红茶,平阳黄汤黄茶,茉莉花茶等。清朝至民国时期,广商(广东的茶商)、闽商(福州、泉州的茶商)在福鼎采购茶叶并运往广州、福州、泉州等地,再销往国外。

福鼎的白琳、桐山、店下、巽城、点头涌现出一大批茶商、茶行,如邵维羡、梅伯珍、袁子卿、吴世和、广泰、广顺、协和隆、喻秋记、张元记等,民国期间茶叶的繁荣引起了国内知名茶专家吴觉农、庄晚芳、陈椽、张天福的重视,促成了福鼎在新中国成立后就建有三个国营茶厂。

志书、古诗文见证茶业历史发展

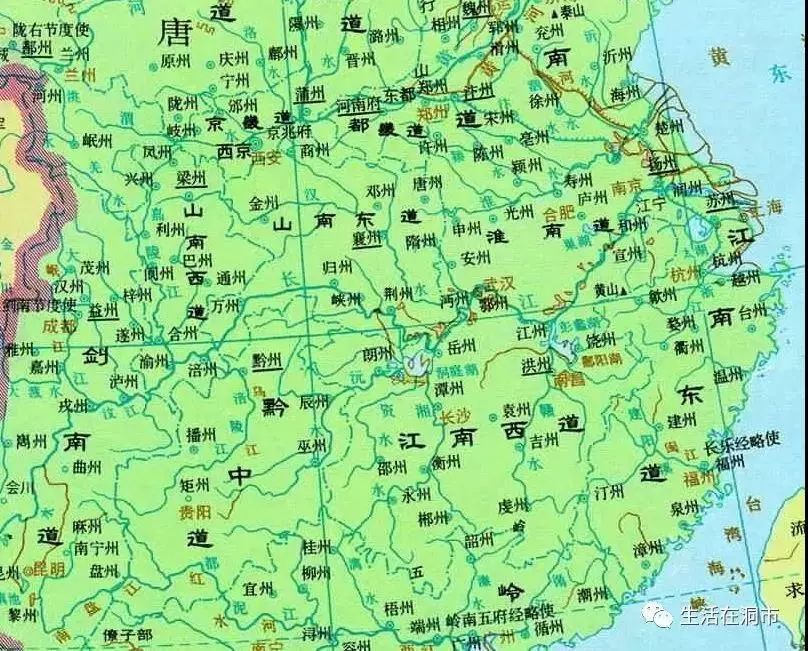

《福建省乡土志》载:“早在唐代,闽东、闽北已开辟了许多茶园。”《新唐书》载:“唐朝贡茶地区有:江南道……福州长乐郡。”(当时福鼎属长乐郡)唐代陆羽《茶经·七之事》引用《永嘉图经》的一句话:“永嘉县东三百里有白茶山”。陈椽教授在《茶业通史》中指出:“永嘉东三百里是海,是南三百里之误。南三百里是福建的福鼎,系白茶原产地。”《永嘉图经》是隋唐时期的温州地方志,可惜已经失佚,但这个时期的永嘉县只在隋文帝开皇九年(589年)至隋炀帝大业元年(605年)间存在。陆羽的茶经记载,让我们获得一个重要信息,太姥山的古白茶早在隋朝时就已被外人所知。

据央视报道,2009年考古工作者在西安碑林博物馆的吕氏家族墓的发掘中,发现了距今一千多年前宋朝的茶叶,更让大家惊奇的是,这些千年以前的茶叶还是茶叶中少之又少的极品白茶。白茶出现在北宋时期的西安贵族阶层,进一步证明了白茶在唐宋时期就已生产。

明嘉靖版《福宁州志·食货·贡辨》(1538年)载:“芽茶84斤12两,价银13两2钱2分;叶茶61斤11两,价银1两4钱7分9厘。”从这段记录可以看出,明嘉靖以前,福鼎茶人把制造白毫银针的芽茶收购价格与制造叶茶的白牡丹价格区别开来,这也是十分珍贵、难得的志书上关于茶价格的记载,表明明代茶叶早已进入贸易时期。

明田艺蘅《煮泉小品》(1554年)赞道:“芽茶以火作者为次,生晒者为上,亦更近自然,且断烟火气耳。生晒茶沦之瓯中,则旗枪舒畅,清翠鲜明,尤为可爱。”明确指出,以日光萎凋生晒芽茶为最佳。

明万历二十八年(1600年)陆应阳《广舆记》载:“福宁州太姥山出名茶,名绿雪芽。”说明绿雪芽名称早已问世。

明代学者谢肇淛(1567~1624)《太姥山游记》,全书共三卷,成书于1609年。志中有多处关于太姥山产茶的记载。如:“太姥洋,在太姥山下,西接长蛇岭,居民数十家,皆以种茶樵苏为生。”“白箬庵……在摩霄峰背,有径路可达……凡五里许始至;前后百亩皆茶园。”明确了太姥山周边的村民种茶砍柴为生,距离太姥山5华里的村庄,就有大片茶园。

谢肇淛的诗作里有许多是写茶的,如《天源庵》:“清溪环竹屋,不觉类禅关。酌此庵前水,遥看天际山。棋声春院闭,鹤梦午松间。借问僧何处,采茶犹未还。”在他的带动下,同时期文人骚客,如周乔卿、陈仲溱、林祖恕、崔世召、于灃、萧如玉等莅临太姥山,也写下大量关于茶或茶人的文字。

明末清初周亮工《闽小记》(1655-1662)载:“太姥山茶,名绿雪芽。”绿雪芽就是现在太姥山上鸿雪洞旁可见到的福鼎大白茶古树。 吴振臣《闽游偶记》:“太姥山亦产茶。名绿云芽者最佳(“云”估计是作者笔误)。”清嘉庆版(1807年)《福鼎县志·物产》载:“太姥山有绿雪芽茶”。郭柏苍《闽产录异》(1886年)、邱古园《太姥山指掌》都有绿雪芽茶的记载。清代的志书和文字告诉今人“绿雪芽”是当时茶叶的著名品牌。民国时期的学者卓剑舟在《太姥山全志》中,对绿雪芽作这样诠释:“绿雪芽,今呼为白毫,色香俱绝,而尤以鸿雪洞产者为最。性寒凉,功同犀角,为麻疹圣药。运售外国,价与金埒。” 可见绿雪芽(今白毫银针)珍贵程度。

清乾隆《福宁府志·物产》(1762年)载:“茶,郡治俱有,佳者福鼎白琳,福安松罗,以宁德支提为最。”明确指出白琳出产好茶,这是茶市形成的必备基础。白琳位于福鼎中部,是全县的交通枢纽,古官道穿过其中,宋代还有驿站。更为重要的是集镇距离内海码头——后岐码头比较近,只有5华里,为茶叶海上运输与贸易提供了便利,后岐码头在19世纪成为福鼎最繁忙的码头之一。白琳工夫红茶的繁荣也就在这个时期。同治年间,闽浙总督兼摄福建巡抚卞宝第的《闽峤鞧轩录》(1869年)载:“福鼎县,物产茶。白琳地方为茶商聚集处。”

清光绪版《福鼎县乡土志·十五都分编》(1906年版):“福鼎出产以茶为大宗,二十年前,茶商糜集白琳,肩摩毂击,居然一大市镇。”

清光绪版《福鼎县乡土志·户口》(1906年)“……总核近年来本境土著流寓,共四万户有奇。鼎民皆汉族,无旗户,男十四万六千余口,女九万四千余口。虽然利兴弊除,庶乃可保。福鼎出产,以茶为大宗。二十年前茶商糜集白琳,肩摩毂击,居然一大市镇。比来亏折者众,开庄采办廖廖数十家而已。”在清末,茶商受国际茶叶市场的影响,亏本破产者比较多。

《福鼎县乡土志·十四都分编》“举州一带,多植茶,谷雨一过,人行路中,茗香扑鼻。”在清代的十四、十五都正是如今白琳、点头一带村庄,它包括现在大坪、后坑、翠郊、叶举、牛埕下、棠园、莘洋、石床、梅山、桃枝坑等村。

《福鼎县乡土志·商务表》载:“白、红、绿三宗,白茶岁二千箱有奇,红茶岁两万箱有奇,俱由船运福州销售。绿茶岁三千零担,水陆并运,销福州三分之一,上海三分之二。红茶粗者亦有远销上海。”从商务表看,红茶、绿茶的产量高,白茶产量低,详细说明出产茶叶的品种、数量、销区、运输工具。换算后,白茶约40吨,绿茶150吨,红茶400吨。

《福鼎县乡土志·物产》载:“茗,邑产以此为大宗,太姥有绿芽茶,白琳有白毫茶,制作极精,为各阜最。”福鼎的大宗物品出产就是茶类,白琳的白茶质量最佳。《福鼎县乡土志·十九都分编》记载“茗洋为产茶名乡”。除了白琳、点头、磻溪等地产茶,还把贯岭镇茗洋村列入当时的重点产茶地。

《福鼎县乡土志·睦》载:“林嗣元,字士雄,巽城人,国学生。……宁帮茶商公所,鸠资创立,并订新规,同业便焉。同治纪元,诏举孝廉方正加待诏衔,时年八十有五。”《乡土志》对林嗣元这个人物的记载比较详细,在同治纪元(1862年)前就筹资创建茶业同业公会,从侧面可以说明福鼎在清末茶业的繁荣。

1933年周梦虞著《民国福鼎县志》之《第四自治区分编》:“……出产有茶、竹、木、纸、炭等,而尤以茶为大宗,各乡之拥巨资开高第者,半由茶叶起家。白琳为闽、广客商荟萃地,尤以茶市中心。本邑凡百销场之喧寂,悉视琳山茶利之盈亏,其关系綦重,有如此者。”第四区就是包括白琳、磻溪等地,茶叶是关系到民生的大事。

1942年卓剑舟著《太姥山全志》载:“陈焕,湖林头村人,光绪间孝子,家贫。一日,诣太姥祈梦,姥示种绿雪芽可自给。焕因将山中茶树移植,初年仅采四五斤,以茶品奇,价与金埒,焕家卒小康。自是,种者日多。至民国元年,全县产量达十万斤矣。”

《中国茶树品种志》记载福鼎大白茶和福鼎大毫茶栽培历史:“福鼎大白茶又名白毛茶,简称福大。……产地及分布:原产福鼎市点头镇柏柳村,已有100多年栽培史。”“福鼎大毫茶简称大毫。……产地及分布:原产福鼎市点头镇汪家洋村,已有百年栽培史。”

来源:福鼎市茶文化研究会

如涉及版权问题请联系删除

前言

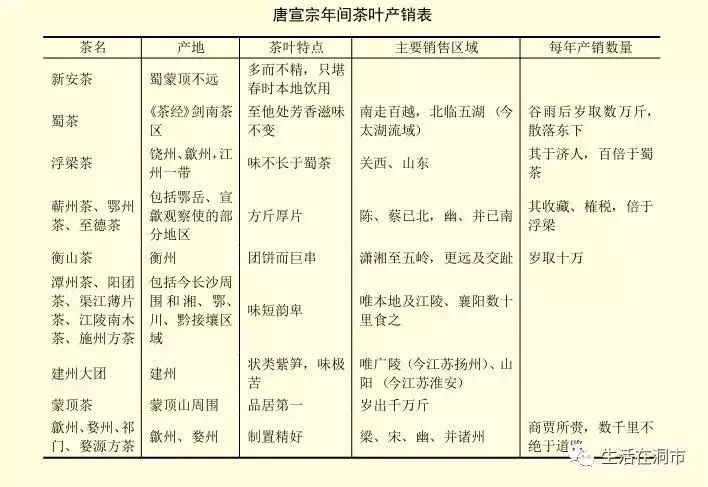

“渠江薄片”茶最早记载在唐代(856)杨晔《膳夫经手录》中:“潭州茶、阳团茶(粗恶),渠江薄片茶(有油、苦、硬)……以多为贵。”

公元935年五代十国时期,蜀毛文锡《茶谱》载:“潭邵之间有渠州,中有茶……"又载“渠江薄片,一斤八十枚”,再次记录了“渠江薄片”这种唐代名茶。这也是以后各种书籍引用“渠江薄片”这一唐代名茶的出处所在。

“渠江”为地理名,明末哲学家方以智所著《通雅》中记载:“渠江之薄片……此唐宋时产茶地及名也。”

但是渠江薄片产地是四川还是湖南?唐代杨晔《膳夫经手录》、五代毛文锡《茶谱》虽载有产地,但因是唐代地名,由于时代的变迁,后人在解读方面多有歧义,这为以后“渠江薄片”产地之争埋下了伏笔。

▲图3:引用“原乡山人”先生《膳夫经手録·茶》截图

▲图6:引用“原乡山人”先生《毛文锡·茶谱》截图

02

四川、湖南两地三县“渠江薄片”之说的由来

1、 四川渠江薄片之说。

宋代吴淑的《茶赋》事类赋卷十七·饮食部·茶:“渠江薄片,《茶谱》曰:渠州薄片,一斤八十枚”。该书写于北宋初期,吴淑认为渠江薄片产于四川渠州即今渠县。

明朝末年诸生刘源长,大约在清康熙八年(1669)前后著有《茶史》一书,书端题名称“八十老人刘源长介祉著”。《茶史》中记载:“薄片,产渠江今顺庆府渠县,汉曰:‘宕渠’,后魏曰:‘流江’,疑是渠江”。

1987年薛德炳在《茶叶通报》上发表的《渠江薄片产何处》上说:"1984年陈椽编著的《茶业通史》和1985年著的《中国名茶研究选集》中载:'渠江产薄片。渠江即今渠县广安一带'(分别见原书末253页和35页)"。

陈椽教授沿袭了吴淑《茶赋》与刘源长《茶史》关于渠江薄片产于四川渠县的观点。不过,陈缘教授在这之前的1977年关于渠江薄片产地的观点完全不一样。

2、湖南安化渠江薄片之说。

毛文锡《茶谱》:“潭、邵之间有渠州,中有茶,而多毒蛇猛兽。乡人每年採撷不过十六七斤 ,其色如铁 ,而芳香异常, 烹之无滓也 ”。又载“渠江薄片,一斤八十枚”。

有专家学者认为, 潭、邵之间有“渠州”是抄录有误,“渠州”应该是渠江。渠江为安化资江一级支流。

清赵学敏《本草纲目拾遗·卷6·木部》介绍安化茶中说:《湘潭县志》载∶《茶谱》有“潭州铁色茶”,即安化县茶也,今京师皆称“湘潭茶”。有专家学者认为,渠江薄片就是“潭州铁色茶”,即安化茶。

1977年陈缘于安微农学院编写,并于1982年再改的《茶叶通史》255页上载:"渠江产薄片。渠江即今湖南新化、溆浦、安化一带"。

1983年《茶叶通讯》04期,王威廉的《湖南资水流域 唐代的产茶地_益阳团茶校订》,论证了杨晔《膳夫经手录》中“潭州茶、阳团茶(粗恶),渠江薄片茶(有油、苦、硬)……以多为贵。”

中的“潭州茶阳团茶”即为“益阳团茶”,文中引用并认同了周靖民关于“渠江薄片茶”产地即为安化渠江的观点。

周靖民是一位从事茶叶事业及其研究几十年的老专家,1987年,周靖民编《陆羽茶经校注》,他认为唐代渠江薄片产地就是今安化渠江。“渠江主要流经安化县的渠江镇,源于新化县西北雪峰山麓,经溆浦在安化县渠江镇流入资江”。

1995年,中国农业科学院茶叶研究所程启坤、姚国坤教授,在当年《农业考古》第二期杂志上发表了《论唐代茶区与名茶》,认为“安化、新化为唐代重点产茶地,渠江薄片在今湖南安化、新化”。

2010年,刘祖生、刘岳耘主编的《中国茶知识千题解》,依据了周靖民、程启坤、姚国坤对渠江薄片产地确定的观点,并进一步阐述了“渠江,即今湖南省安化县连里乡的渠江,源于新化西北雪峰山麓,经溆浦而安化入资江,唐五代时,安化地属潭州,新化地属邵州,均未建县,故谓谭邵之间”。

3、湖南新化渠江薄片之说。

2008年,新化蒋幸东、陈晓阳、陈建华、陈建明的《唐代名茶——渠江薄片原产地之考证》认为渠江薄片产于新化县境内“奉家、双林、长峰、古台山一带”。

杨晔《膳夫经手录》及毛文锡《茶谱》中“渠江薄片”,要么是四川渠县,要么是湖南安化或新化(新化与安化,唐末五代都称梅山,在此不再单列说明),只能是一处产地!目前,二地三县都拿不出令人信服的证据!并且已有的证据常被人诟病。

03

为什么否认四川“渠江薄片”说之理由

先说宋代吴淑的《茶赋》对渠江薄片介绍:“渠江薄片,《茶谱》曰:渠州薄片,一斤八十枚”。

▲渠江薄片

《茶赋》所说的《茶谱》,就是毛文锡撰写的《茶谱》。 查毛文锡《茶谱》所有版本,仅有“渠江薄片,一斤八十枚”之说,并单列一条。

而《茶赋》所说“渠州薄片”的依据从何而来?原来《茶谱》中有另一条“潭、邵之间有渠州,中有茶,而多毒蛇猛兽。乡人每年採撷不过十六七斤 ,其色如铁 ,而芳香异常, 烹之无滓也 ”。

《茶赋》引用了潭、邵之间有“渠州”这地名,认为这“渠州”就是四川渠州,而渠州下属的渠县在唐代又称渠江县。

唐末五代时期,“ 潭、邵之间”是指古梅山地区。

毛文锡《茶谱》中“乡人每年採撷不过十六七斤”的铁色茶,其范围是“ 潭、邵之间”,即唐代的潭州和邵州之间。 而后唐至五代时期,“潭、邵之间”是指梅山地区。安化、新化二县在建县(1072)以前称“梅山”。

《忠肃集》卷《直龙图阁蔡君墓志铭》、《肇域志》、道光《宝庆府志》载:“潭、邵间所谓上下梅山,其地千里,马氏以来,瑶人据之,号莫瑶。”因而《茶谱》中这个潭邵之间有“渠州”一定不是四川渠州!更不是四川渠江!

毛文锡《茶谱》中潭、邵间的“铁色茶”(铁色茶为安化另一种唐代名茶,另会撰文介绍)是一种茶名,这种茶的特点:其色如铁,少而精,食之无滓,为一种散茶芽尖类,产量少而质上乘。

而《茶谱》中的“渠江薄片”这种茶的特点,在《膳夫经手录》中的介绍为:产量多且贵(多和贵),有油、苦、硬,为一种紧压团茶类。 毛文锡在介绍这二种茶名时,中间还介绍了南平县(狼猱山,茶黄黑色,渝人重之,十月采贡。)茶,以及容州(黄家洞有竹茶,叶如嫩竹,土人作饮,甚甘美。)茶。

另《膳夫经手录》与《茶谱》二本典籍中,根本没有“渠州薄片”这种茶名。而吴淑《茶赋》将《茶谱》中的潭、邵之间“渠州”铁色茶与“渠江薄片”茶,二者合二为—,组成“渠州薄片,一斤八十枚”之说,这显然篡改了原作。

由此知之,吴淑《茶赋》认定渠江薄片就是“渠州薄片”,是引用有误!

再说刘源长在《茶史》一书中,对渠江薄片产地介绍是“神泉、兽目、小团、绿昌明(名亦见建茶内载原始),产东川,今顺庆府,元曰:‘东川’;薄片,产渠江今顺庆府渠县,汉曰:‘宕渠’,后魏曰:‘流江’,疑是渠江。”

▲神泉

《茶史》成书于清康熙八年(1669)前后,该书公开刊行不到四十年,即乾隆四十六年(1781)。永瑢、纪昀主编的《四库全书总目》就对该书有评价:“卷端题名自称曰八十翁,盖暮年颐养,故以寄意而已,不足言著书也”。

查遍四川渠县产茶历史, 宋、元、明、清到民国再到现在,一直都不是茶叶的主产区,历史上四川渠县也无茶叶特产之记载,又岂能在唐末五代时期突然出现盛产茶叶呢?

综上所述, 渠江薄片并非由四川渠州所产!

04

在明嘉靖年间,崔桐《崔东洲集》最早记载安化渠江茶

明嘉靖年间,辰沅兵备崔桐(1477-1556),征剿平定安化山寇后,从安化回溆浦途中,乘舟沿资江逆流而上,进入渠江(连里),并在当地一舒姓农家中寄宿一晚,写有一首《连里道中》:

渠江舍舟趋莲里,草间深入依山岻;

登登渐高路盈尺,飞藤丛棘刺人耳;

喷泉淙淙乱石斑,突兀卧木横道间;

失脚愁落溪百丈,夹面仰看天一弯;

有时下舆度危磴,苔滑仍防踏不正;

左持右翼步蹜蹜,一险百虑心始定;

日落聊宿舒老家,觧衣张榻烹新茶;

摘柑侑酒问风土,面热顿失天之涯;

明朝更发岂辞苦,百里崎岖入溆浦。

呜呼!吾辈乘轩食肉尚艰辛,奔逐更有尘下人。

《连里道中》收集在崔桐《崔东洲集》中, 安化县志中对崔桐及平定山寇之事有记载。同治《安化县志·卷之未·杂说》介绍崔桐:“《江南通志》:崔桐海门人,正德中湖广参议,备兵辰沅,平安化山寇,赐金币”。

同治《安化县志·卷之十二·宦绩》又载:“李继祖,临安人,嘉靖间任,才精练,政宽平。巢冠李万尧,劫掠横行,督兵擒捕,反致谗诬,词白当道,即解祖而去”。

当时,崔桐在渠江烹的新茶是一种散茶,或为一种芽尖。为什么不是渠江薄片?这与明太祖朱元璋有关。在洪武二十四年,朱元璋废除唐、宋、元时期的凤团茶,改芽茶为贡茶。

唐、宋时期,社会上主要流行团茶、饼茶、片茶等紧压茶,安化也不列外。

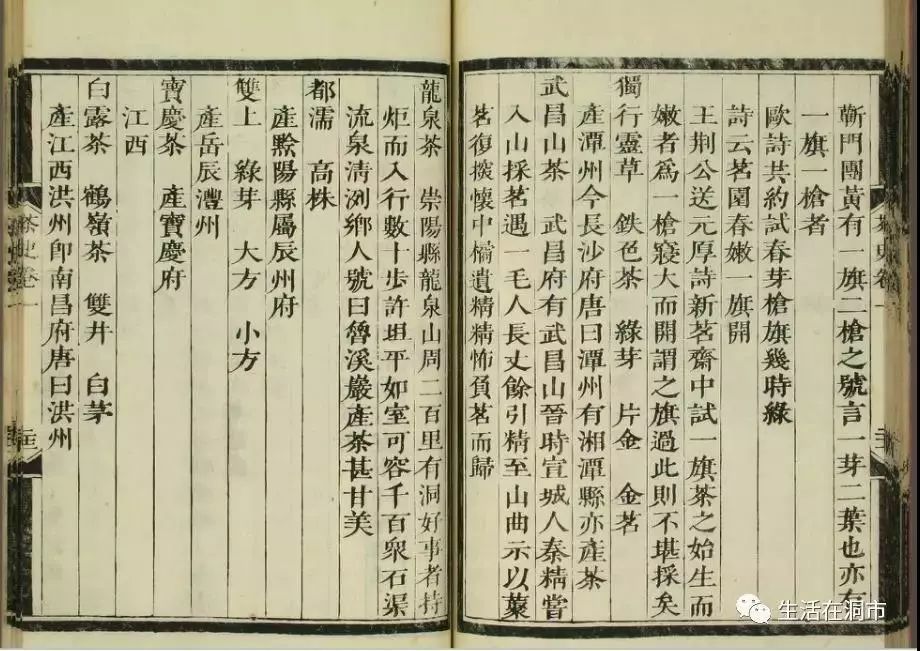

刘源长《茶史》载:“独行灵草、铁色茶、绿芽、片含、金名产潭州,今长沙府,唐曰:“潭州,有湘潭县亦产茶”。

▲独行灵草

清人江昱(1706~1775)《潇湘听雨录》说“湘中产茶,不一其地,安化售茶湘潭,即名湘潭(京师称为湘潭茶),极为行远。邑土产推此为第一”。

江昱《潇湘听雨录》说,安化茶就是湘潭茶;刘源长《茶史》说,唐代湘潭产茶,湘潭茶就是潭州茶!综合他们俩人之观点,安化茶就是潭州茶。安化在唐代就产茶!

因此,王存(1023~1101)、曾肇等共同编修的《元丰九域志》,其中介绍荆湖路·南路·潭州土贡,有“葛三十匹,茶末一百斤”。

潭州包括当时长沙县、衡山县、安化县、醴陵县、攸县、湘乡县、湘潭县、益阳县、浏阳县、湘阴县、宁乡县。该书于宋神宗赵顼元丰年间(1078~1085)成书,安化土贡茶末当属其中。这种土贡茶末就是一种凤团茶!

▲荆湖路·南路

茶末一百斤,是指凤团茶一百斤。 “茶末” 或 “ 末 茶 ”之名, 元朝王祯《 农 书 》解释为: “ 末茶是先焙芽令燥,入磨细碾而成 。”

另明朱权著《茶谱》中也有解释:“盖羽多尚奇古,制之为末,以膏为饼。至仁宗时,而立龙团、凤团、月团之名,杂以诸香,饰以金彩,不无夺其真味。”

“渠江薄片”是一种片茶。

片茶在唐代称为腊面茶或凤团茶 ,有的地方称为研膏,属团茶和饼茶一类。宋欧阳修 《 归田录》卷二:“茶之品,莫贵于龙凤,谓之团茶,凡八饼重一斤。 庆历中蔡君谟为福建路转运使,始造小片龙茶以进,其品绝精,谓之小团,凡二十饼重一斤,其价直金二两”。

“渠江薄片,一斤八十枚”比“一斤二十饼”的小片龙团茶,还要小而薄,按常理应该行销上层社会, 为什么在元代及以后就消失了呢?这是因为渠江薄片造法不精,其茶“由油、苦、硬,味短而韵卑。”

最终没有成为朝庭贡品或为朝庭所弃,仅“江陵、襄阳,皆数千(有人认为是‘十’字之误)里食之”。同时,渠江薄片因生产成本高,在宋以后就不再生产了,而改制叶茶即散茶。

【潇湘茶史】《考证》一文说:“渠江薄片产于唐朝时期至宋代,此后未见有关渠江薄片的记载,渠江薄片从此失传”。

元代以后,渠江薄片茶因味短而韵卑,无法进入上层消费群体而遭淘汰外。另一个重要原因是到了元代,蒸青工艺技术进一步完整,其产品从唐、宋的大饼茶到小龙团,由团茶到叶茶已成为社会时尚,渠江薄片改为了散茶或其它品种。

元代王祯在《农书》中对当时制蒸青叶茶工序,说得很具体。他说:“采讫,以甑微蒸,生熟得所。蒸已,用筐箔薄摊,乘湿略揉之,入焙,匀布,火焙令干,勿使焦,编竹为焙,裹蒻复之,以收火气。茶性畏湿,故宜蒻收藏者,必以蒻笼剪蒻杂贮之,则久而不浥。宜置顿高处,令常近火为佳”(见卷十《百谷谱》)。

元代这个蒸青茶的工艺类似于我们今天的黑茶制作,其中仅少了“杀青”和“发酵”的工艺,就是安化农村偏远山区的老农自家制作挂在火坑上的烟熏茶。

到了明洪武二十四年,朱元璋完全废除了唐、宋、元时期的凤团茶,改芽茶为贡茶。

明代何孟春(1474-1536)《 馀 冬 序 录 摘 抄 内 外 篇 》 记载 : “ 国初建宁所进,必碾而揉 之,压以银板,为大小龙团 ,如宋蔡君谟所贡茶例, 太祖(朱元璋)以重劳民力,罢造龙团,一照各处,采芽以进 。 ”

这里就已经很清楚的说明,在明代以前,社会上主要流行团茶、饼茶、片茶等紧压茶。到了明代,朱元璋认为太“ 重劳民力 ”,才下令 “ 罢造龙团 ”,改造芽茶以进贡。

据明嘉靖《安化县志》和谈迁《枣林杂俎》中记载,明代安化贡茶的详细名目:“御芽二十二斤”和“长沙府安化县芽茶二十二斤 ”。

自明代开始,安化除了制作贡茶外,广大茶农改进以前制茶工艺,重新大量使用粗老叶,生产价廉物美的黑茶,以此增加广大人们群众收入。

嘉庆《安化县志》卷之十一·风俗·七载录:“至于后乡,长江大河,上通宝庆、下通资江各都,产茶最多,远招引客”。到明万历年间,资江沿岸的渠江(神湾)、马辔市、东坪、江南等地,其大的茶厂每天拣茶工(捡去茶梗)上千人,小的茶厂也有数百人”(引自明代林之兰《明禁碑录》)。

至嘉靖年间,辰沅兵备崔桐到渠江,而渠江薄片早已经一、二百年没有生产了。

05

宋熙宁五年建县以前,安化称梅山。古梅山地处在辰、鼎、邵、潭之间,又称为“溪洞”之间。《资治通鉴》卷第二百九十二《后周纪三》:“溪洞之地,隋、唐之世皆为州县,著在图籍”。

所谓溪洞之地,隋、唐之世皆为州县,著在图籍。说白了就是古代梅山,其地即属潭州,也属鼎州、辰州、邵州等。

《全宋文·卷六三》中《宋大诏令集》:“勅潭邵等州管界梅山洞主首等:省本人奏……”这是公元977年翟守素征伐梅山时,其圣旨对梅山蛮的开头称谓。梅山为“潭邵等州管界”,这“管界”显然就是割地。

同治《安化县志卷之二·沿革 》进一步对梅山其地来源进行了细说:“今一、二都原割自益阳之资江乡为之;三、四、五都割自益阳之东坪乡为之。而《王志》(康熙县志)、《赵志》(嘉庆县志)乃云:北割益阳、武陵地为后五都。若以武陵与后乡接壤即以为有割地,则桃源、沅陵、溆浦亦皆有割地矣。”

一都即为今安化县江南、龙塘(乡)、冷市、小淹镇。其中冷市、龙塘连桃源县;二都为今安化县羊角塘镇,连常德市(朗州、鼎州、武陵为旧时称谓);三都为今安化县东坪、田庄、柘溪镇。其中东坪、柘溪镇连桃源县;四都为今安化县马路、奎溪,通桃源,溆浦;五都为今安化县渠江、烟溪、南金、古楼、平口。其中渠江、烟溪与溆浦接址。

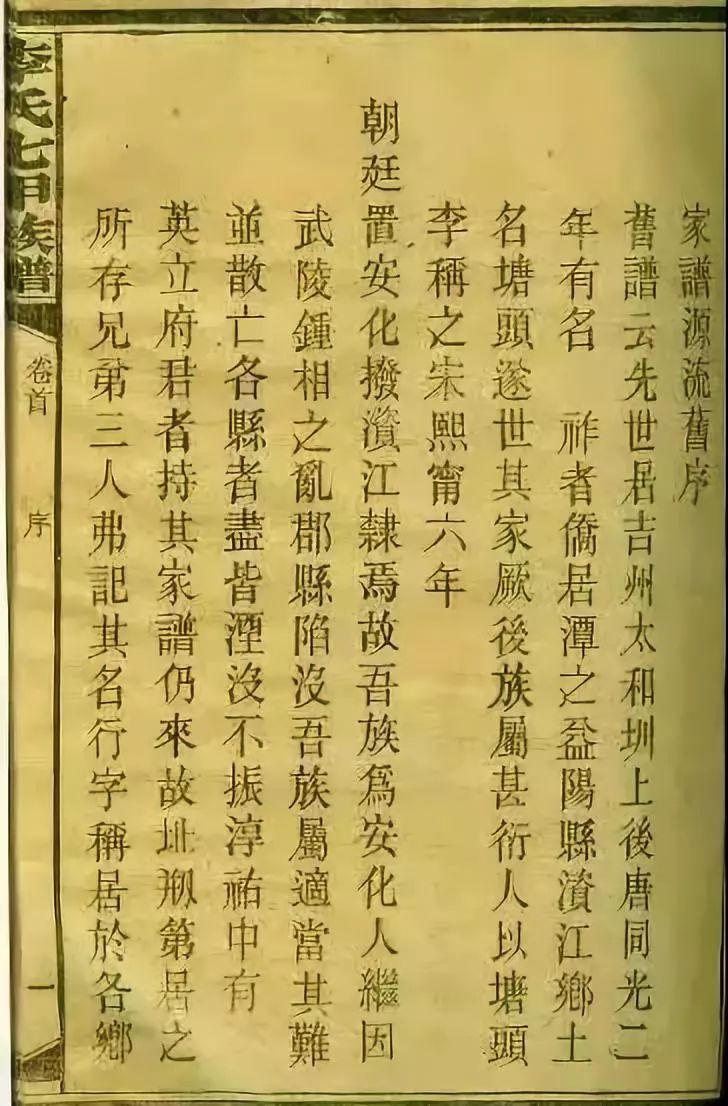

小淹长乐(今属滔溪镇)李氏族谱中载:“宋熙宁六年朝廷置安化(县)废资江(乡)隶焉,故吾族为安化人”。这句话的意思,开梅山之前,安化属潭州益阳,长乐属益阳资江乡。

李氏族谱进一步佐证了县志关于安化割地之说的可靠性,这与江南镇资福寺创建者、沩山密印寺三十三任主持智广禅师(1023年密印持主持)碑上的记载相同。

▲李称之宋熙宁六年

综上所述,在唐末五代十国时期,今小淹、滔溪、江南三镇,原属益阳资江乡;东坪、马路、渠江等库区乡镇,属东坪乡无疑!东坪乡割辰州地。

2、萸江为安化资江代名词,古时为通义陵(漵浦)要道 。

资江又称资水,在今湖南省中部。《水经· 资水》:“东北过邵陵县之北。” 郦道元注: “县治郡下南临大溪,水径其北,谓之邵陵水……自下东北出益阳县,其间径流山峡,名之为茱萸江,盖水变名也。”《太平御览》 卷65引 《湘州记》 曰: “资水一名茱萸江”。

茱萸江包含新化、安化县段,旧时也称“萸江”。康熙年陶之典编辑《大沩山古密印寺志》时,宁乡密印寺当家主持大梅与峰智禅师(曾任安化大福浮山寺主持,“大梅”俗指安化),写了一首《萸江远侄和尚同订沩志一日假还凤林赠之以诗嘱早就业》的诗,赠送参与修订《沩志》的远侄和尚。

萸江远侄和尚这个称呼,表明远侄和尚供职的地方为“萸江”,萸江为安化资江的代名词。另清代诗人,学者陶必铨(1755-1805),因自己居住在安化小淹资江边,就以萸江为号,称萸江陶必铨。

远侄和尚回资江寺庙时,陶之典有可能一同陪来。陶之典有首《舟至麻溪》作于同一时期,诗中云:

有客上扁舟,晓发资江浒;

双桨远烟鬟,江气豁天宇;

回听北塔钟,随风落遥浦;

沿岩补苍云,明镜流青薮;

曲邃入溪阿,山深面墙堵;

水逼无峰阴,雾近多细雨;

长汉泻怀间,双壁开云户;

沙尽石巉巉,疏凿劳神斧。

麻溪处于现时的江南镇,为资江一级支流,从资江进麻溪可直通舟筏到洞市,沿水而上风景如画。

麻溪注入资江,其出口处在江南镇下约2公里处。江南镇对岸寺门口为原资福寺所在地,五代时期由智广禅师在此创建,宋代颖诠禅师(1033年密印寺主持)也曾在该寺院当过主持。陶之典应该是为了编辑《大沩山古密印寺志》来此考察。

远侄和尚具体在安化资江河边哪座寺庙供职,今无可考,但“萸江”作为资江的代名词已是久远,以致有些人认为《膳夫经手录》中的“渠江”就是“萸江”,这并不是说没有道理。

渠江是资江一级支流,渠江发源于雪峰山余脉,源头分别是安化县的敷溪村和溆浦县的羊角山村,经渠江镇晏家村流入安化县境内。

清·嘉庆《安化县志·卷之四·山川》载录:“渠江溪左源界溆浦,右源界新邵至大塘湾敷溪口,入五都五十余里,西入资。”又载:“渠江渡在县西北三百里。”

安化的渠江、烟溪、奎溪、马路等镇,宋代以前属武陵地,也曾属衡阳郡。相传大禹治水经过安化的渠江和资江。

嘉庆《安化县志·卷之四·山川》载录:“禹履洪,在县西北三百里虎口崖下,石险而穿,相传禹治水履此,洪下四十里有禹庙。” 禹庙在神湾,今属柘溪林场范围。大禹治水在衡山南岳立有“禹碑”。

▲禹履洪

安化资江通渠江,渠江通溆浦县至酉阳,是古代安化人经“川盐古道”到巴国采购食盐之路。巴国,周朝时期位处今中国西南、长江上游地区的一个姬姓国家,子爵,国都为江州,即今重庆市江北区。

据《后汉书·南蛮西南夷列传》说:“巴郡南郡蛮,本有五姓:巴氏、樊氏、曰覃氏、相氏、郑氏。皆出于武落钟离山。……盐水有神女谓廪君曰:‘此地广大,鱼盐所出,愿留共居’。廪君不许,盐神暮辄来取宿,旦即化小虫,与诸虫群飞,蔽掩日光,天地晦冥,积十馀日。廪君伺其便因射杀之,天乃开明。廪君于是乎君于夷城,四姓皆臣之。”

安化苍场(与溆浦、沅陵接壤)出土的一件汉代青铜錞于(收藏于中国黑茶文化馆),这是巴人的一种乐器。

1992年,益阳地区博物馆征集到一件安化出土的青铜短剑,剑柄上装饰有高浮雕的几何纹图案,十分精美,这种风格的短剑是典型的濮人遗物。由此可以断定上古的安化有濮人生息过。巴为姬姓,是江汉诸姬之一,为周族。

巴与濮原为两族,后因长期杂居成为一族,故称巴濮。巴国或是巴文化从那时就深深影响安化 。

宋代开梅山置安化县以前,舒、向二姓在资江、渠江、溆浦一带为常居民。《连里道中》 “日落聊宿舒老家”中舒姓为古老姓氏。

《宋史·卷四百九十三 ·列传·第二百五十二·蛮夷》载:“辰州布衣张翘亦上书言南、北江利害,遂以章惇察访湖北,经制蛮事。而南江之舒氏、北江之彭氏、梅山之苏氏、诚州之杨氏相继纳土,创立城砦,使之比内地为王民。北江彭氏已见前。南江诸蛮自辰州达于长沙、邵阳,各有溪峒:曰叙、曰峡、曰中胜、曰元,则舒氏居之。”又载:“独田氏有元猛者,颇桀骜难制,异时数侵夺舒、向二族地”。

《读史方舆纪要·卷八十》载:“唐僖宗光启二年(公元886年)潭州阅琐、衡州周岳、邵州邓处纳互相攻伐,石门峒酋向瑰趁机率武陵蛮(自称“朗北团”)攻占州县,陷澧洲,杀刺史吕自牧,自称刺史。召梅山十峒獠断邵州道,梅山遂为梅山蛮所据”。

06

安化位于资水中游,湘中偏北,雪峰山北段主干带,东与桃江、宁乡接壤,南与涟源,新化毗邻,西与溆浦、沅陵交界,北与常德、桃源相连。总面积4950平方公里,是湖南省面积第三大的县。

宋熙宁五年(1072年)开梅山置安化县,取归安德化之义,隶属潭州。北宋启疆之初,安化茶叶“山崖水畔,不种自生”,“唯茶甲诸州县”。

1、安化萸江,宋代就产茶!

《宋史地理志》载:“大率有材木、茗荈之饶……”说明安化宋代就产茶。

▲土宜

嘉靖《安化县志》、淸《天下郡国利病书》:宋茶法严甚,邑伊溪(在安化县北三十里仙溪)、中山、资江、东坪产茶,不种而生,味稍佳,民趋其利,奸者乗间啸聚至抗,廵尉习不黎、虎将赖文政,因而为乱,杀掠为患,大帅王侍郎奏于资江龙塘建寨,命将统之一易戍,民赖以安。宋诸寨栅皆险要地寨有团保守御,以备盗贼。

赖文政其人在 宋罗大经《鹤林玉露》巻十二中有记载:“淳熈间(1174-1189),江湖茶商相挺为盗,推荆南茶驵赖文政为首。文政多智,年已六十……”。

“茶驵”即茶马交易的经纪人,宋代荆湖路·南路,包括潭州、衡州、道州、永州、邵州、郴州、全州、桂阳。

安化县于元佑三年(1088)在今龙塘乡资江边置博易场,这时的安化,刚建县还不到16年,说明茶叶在安化经济生活中,占据极其重要位置。

安化先有茶,后有县。宋神宗熙宁五年(1072),朝廷派遣章惇(1093年,出将入相)、蔡奕、郭正祥等人开梅山。

在沩山密印寺三十四任主持颖诠长老(曾在今安化江南镇查里滩资福寺、仙溪镇芙蓉广化寺担任过主持,并创建冷市马桥观音寺,后改名桃梵寺)、兴化绍铣、宝理二禅师的协助下,与梅山峒主苏甘进行谈判。

▲桃梵寺

同治《安化县志》中说:“颖诠携营中二官先入见峒主,绐以从者。主一见遽曰: ‘此官人也。’颖诠曰:‘主眼高,认之不差,此官人之子。’乃使茶,失手,因而故掌之。”

“乃使茶,失手,因而故掌之。”说明当时苏甘峒主就是用梅山特产茶招待朝廷官方代表,这充分证明了安化产茶在建县之前。

▲遗事

因开梅山有功,湖南转运使副蔡奕升太常丞、直集贤院。蔡奕深感梅山瑶民茶税太重,请求朝庭减免。宋刘挚《直龙图阁蔡君墓志铭》述蔡奕开梅山之功绩说:“长沙诸邑,负茶租田税,积为缗钱四万,请如赦蠲除”。

2、安化萸江,唐代就产茶

山西祁县晋商文化博物馆内,有本长裕川茶庄的手抄本,其中就说到安化唐代就产茶。

该手抄本后收录为《平、祁、太经济社会文献丛录·祁县茶商大德诚文献》,其中“预启,贵境(安化)智慧董事君子雅鉴:窃思近来世道,人心大变,不学孔孟,尽效墨翟。尝闻茶出唐朝贵地,宋属中国,产出茶叶,秦国原定引地。晋省历代谕旨招商,而两省商人来安采办黑茶”。

长裕川茶庄于清嘉庆年间来安化办茶,寄寓在江南镇边江刘进吉之生记茶行。

前面已经提到刘源长《茶史》、江昱《潇湘听雨录》、《本草纲目拾遗·卷6·木部》及《湘潭县志》的记载:说唐代潭州,有湘潭县亦产茶,湘潭茶就是安化茶!

▲安化茶

安化唐代产茶无疑!但唐末至五代,渠江属东坪乡,东坪乡在唐代是否有具体案例记载产茶呢?这须从神山(辰山)白云寺僧密禅师佛事活动中找答案。

清同治《安化县志》十四卷十二、十三页载:“白云寺,在县西北六十里三都辰山,唐僧密(‘密印’为误)禅师所建,明宣德间,谌三台(召)僧善明重修,后僧问石有‘深入白云根’之句,崇祯壬午挂锡于此,人以为谶语云”。

《赵志》,《周志》:“知县吴兆庆《白云寺记》:辰山去县治西北六十里,由东坪、桥口而上,高远可四十里许。山经幽邃,涧道逶迤,中多怪石,嘉树茂草。昔汪真人尝炼丹于此,盖仙灵窟宅也。上有寺,曰‘白云’,创自唐僧密(印)禅师,中有田可耕,寺僧咸仰給焉”。

▲白云寺

辰山又名“神山”。县志又云:“熊山之西十里有小支焉,曰‘长岭界’(在县西北百五十里一都),西十里曰‘辰山’,一名‘神山’,一名‘白云山’(在县西北一百六十里三都,《一統志》作在县北百八十里,誤)。县西北有辰山,高四十里,上有白云寺,有田产、药材,春夏蟒蛇毒物出沒于中”。

熊鱼山在《鱼山剩稿》里,有篇《潭州神山白云寺问石乘禅师塔院碑记》,介绍了僧密禅师于唐咸通(860-873)间来辰山。“过去,世不可考。自唐咸通间,僧密禅师行道于此,载在传灯,迄今垂千禩……”。

僧密禅师为何方人氏,已无从可考。但他的师父云岩昙晟禅师 (781-841),师祖药山惟俨禅师(751-834),及师弟洞山良价禅师(807-869)都为唐代高僧。其中洞山良价禅师与弟子曹山本寂(840-901)创立的曹洞宗,为中国佛教禅宗五大家之一。

潭州神山僧密与洞山良价,他们师兄俩关系特别密切,经常结伴游方参学,《景德传灯录》卷十五、《五灯会元》卷五皆有其传。

僧密本是洞山的师兄,但洞山却称僧密为师伯(《五灯会元》中洞山亦称僧密为师伯,《传灯录》则改)。师伯也指师兄,是对同门中年老有德者的尊称,足见神山僧密禅师其学问有多高。

辰山白云寺创建于唐代860年至873年间,与唐代杨晔《膳夫经手录》的撰写时间相差只有几年。

神山僧密禅师有许多著名语录,《五灯会元》均有载。其中一则涉及茶事:神山僧密,一日,与洞山锄茶园,山掷下镢头曰:“我今日一点气力也无。”师(僧密)曰:“若无气力,争解恁么道?”山曰:“汝将谓有气力底是”。

茶禅一味,大道至简。唐代是我国茶叶生产和茶文化发展历史上的鼎盛时期,佛教也极为盛行。

饮茶、品茶遍及全国,佛茶、禅茶、贡茶、礼茶也达到空前的高度。僧人广游天下,寺院随他们携带的那一包包茶叶声名鹊起。众多流传的名茶中,有不少最初出自于寺院僧人亲手种植、炒制。

从《五灯会元》中的记录看,潭州神山僧密与洞山良价,师兄二人一同去过南泉寺(常德)、沩山寺(宁乡)等寺庙参禅悟道。

那时,采茶、锄草、种菜放牛、煮茶等劳作是寺庙僧人禅修的一种重要方式。而神山作为僧密禅师开基创业的地方,怎么可能缺茶?(神山最早名可能是“钟山”,而钟山又可能是“无射山”。)

唐代安化东坪乡属辰州地,《湖广图经志·湖广通志卷之十五·长沙》“辰山:在县西北一百三十里,其山盘旋起伏,远接辰沅界,故名”。而辰山又名“神山”,僧密禅师来神山之前,为汪真人炼丹于此。

▲辰山

宋朝开梅山以前,安化为蛮人所据,安化第一任县令毛渐(1036--1094)在《梅山颂》中“惟此南方,夷俗杂处”;又宋吴致尧《开远桥记》中描述梅山蛮:“衣制斑斓(颜色错杂灿烂),言语侏离(形容语言难辨)”。 “无射”在汉语释义中为钟名,无射山就是钟山,而钟山之名也许因蛮人言语侏离而发音读成“神山”。

唐朝陆羽《茶经》“七之事”章节引《坤元录》“辰州溆浦县西北三百五十里无射山,云蛮俗当吉庆之时,亲族集合于山上,山多茶树”。

《坤元录》为隋唐年间所著,已失传。除《坤元录》外,史籍没有“无射山”的记载。同治《溆浦县志》也以“无射山”不可考,否定了此事。

既然溆浦没有“无射山”,那《坤元录》中“无射山”也许就是指的隋唐属辰州的安化神山。至于方位,古人常常搞错,陆羽《茶经》中,也有多处方位的错误。

《辰州府志》载:“沅陵与安化交界处,地名‘界亭’产茶!岁以充贡”。界亭在今沅陵官庄镇与安化马路镇交界处,宋代以前属潭州益阳东坪乡辰山山脉。

3、安化萸江,三国时代就产茶!

唐、宋时代或更早,安化又称“荆湖”之间或“两湖”之间,两湖之间又处在“荆巴”之间 。三国时代,安化有段时期属蜀国,有段时期属东吴荆州,正夹杂在荆巴间。

三国魏时张揖的《广雅》记载:“荆巴间采茶作饼,叶老者,饼成,以米膏出之,若饮先炙令色赤,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,用姜葱芼之”。西晋的《荆州土地记》“武陵七县通出茶,最好”。荆巴间也好,荆州也好,安化当属之。

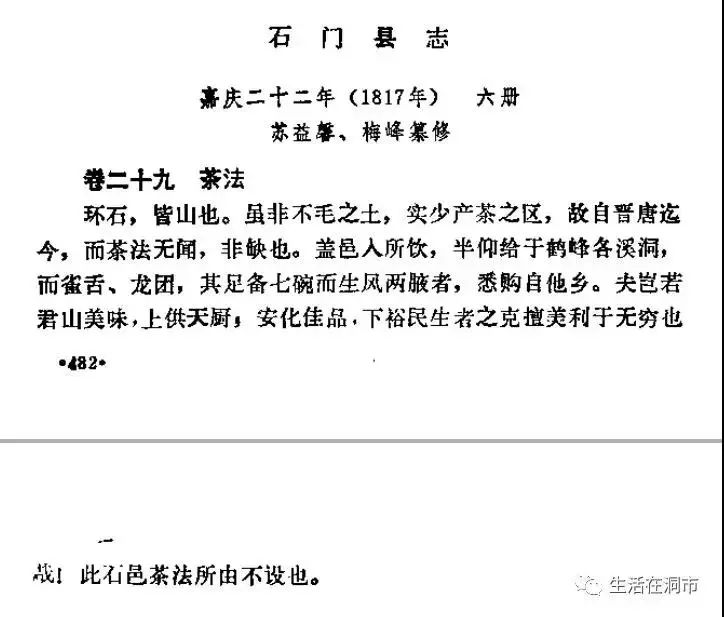

嘉庆二十二年(1817年)苏益馨、梅峰纂修的《石门县志·茶法》记载:“盖邑人所饮,半仰给于鹤峰各溪洞,而雀舌、龙团……悉购自他乡。安化佳品(指茶),下裕民生者之克擅美利于无穷也。哉!此石邑茶法所由不设也”。

▲茶法

道光三年(1823年),谭震、方堃纂修的《桃源县志·物产》载:“惟南乡近安化界产者(茶)颇佳”。

石门、桃源为古代武陵七县之一,一千多年后还在说安化茶好,还从安化购雀舌、龙团茶!

4、安化萸江,两汉时代就产茶

安化资江、渠江是古代马援将军征战五溪蛮的要道 。马援将军征战五溪蛮,其道取资江入沅陵、溆浦。《马援传》载:“初,军次下隽(今湖北通城西),有两道可人,从壶头则路近而水险;从“充”(今桑植)则涂夷而运远。“当时耿舒主张从“充”道,而马援主张从“壶头”。

按耿舒的主张,应该是沿澧水而上,首先攻打五溪蛮首领相单程的老巢“充”,(相单程为桑植人);马援则主张逆资水而上,首先在沅陵、辰溪一带,打掉五溪蛮的主力,然后直捣溆浦,收复被五溪蛮所占领的武陵郡治义陵县城。

唐人李贤,李延寿注五溪蛮时说,当时的五溪蛮多在辰州界。汉代时期,今江南、东坪资江沿线等地属潭州管控,因此,马援选择从安化资江进入,是为上策。

马援将军取道资江进沅陵、溆浦,征战五溪蛮,必过马路溪(今属马路镇)、马辔市、圭溪坪,因此县志有多处记载。

嘉庆《安化县志·卷之三·山川》载录:“试刀崖在县北二百里马路溪,有石如笋,高二丈,上有刀痕,相传马伏波平五溪蛮试刀于此。”

嘉庆《安化县志·卷之二·沿革》又载:“马辔市,东汉马援征五溪蛮,由此舍舟操辔踰沅故名”。

同治《安化县志·卷之十二·壇庙》载:“伏波庙在县西二百五十里四都圭溪坪,汉伏波将军马援征五溪蛮驻兵于此,居民立庙以祀,康熙五十年重修”。

▲神禹庙、伏波庙

宋代推官吴居厚(1037—1113)《梅山绝句十首》中云:

板屋依崖不记时,裹头今已就招携;

可憐马援贪残杀,空有虚名在五溪。

(嘉靖《安化县志卷之六》)。

以上县志记载,足以说明马援将军征战五溪蛮是逆资江而上,取道与桃源、沅陵、溆浦接壤的马路、奎溪方向进攻溆浦,并病死于壶头山。

相传擂茶为马援将军征战五溪蛮时所发明,用来解毒消病。清嘉庆《常德府志》记载:“乡俗以茗叶、芝麻、姜合阴阳水饮之,名擂茶”。

《桃源县志》名“五味汤,云:伏波将军所制,用御瘴疠”。 擂茶是历史,也是传说。与安化相近的桃源、桃江、新化等县都有喝擂茶的风俗。

5、安化萸江,虞夏时代就产茶

安化古时为禹贡荆州之域。《尚书·禹贡》载:“荆及衡阳惟荆州。江、汉朝宗于海,九江孔 殷,沱、潜既道,云土、梦作乂。厥土惟涂泥, 厥田惟下中,厥赋上下。厥贡羽、毛、齿、革惟 金三品,杶、干、栝、柏,砺、砥、砮、丹惟菌簵、楛,三邦底贡厥名。包匦菁茅……”。

1791年,清代名臣两江总督陶澍父亲陶必铨,是一位学者。他在主修旧治梅城南宝塔期间,往返小淹居地,夜宿洞市鹞子尖茶亭而作《鹞子尖茶引》。《鹞子尖茶引》中有“禹贡荆州之域,三邦底厥贡名,李安溪以为名茶类。”陶必铨认为贡厥名中“名”为茗,即茶类。同时陶必铨引用了清康熙年朝庭重臣李光地(又名李安溪)对“名”为“茗”的考究。陶澍在他的《试安化茶诗》中:

我闻虞夏时,三邦列荆境;

包匦旅菁茅,厥贡名即茗。

其见解与父亲的《茶引》观点一致,认为安化在虞夏时期就产茶。

▲甘露茶亭