怎么喝普洱茶?这还用问,雅人一枚,当然是十八般“道具”齐全,再慢悠悠依次温壶涤具、投茶、冲茶、分茶,与诸君小口玩味。

老舍先生曾经说,“有一杯好茶,便能万物静观皆自得。”好茶、好水、雅器,再配上恰当的心境,这样冲泡出来的茶,或许当得起一个“好”字。

一个人与一泡茶之间的关系,千变万化。除了影响味蕾发挥的心情,每个人的喝法也不尽相同,烫一点,凉一点;小盏大杯,宽壶窄碗;爽人式“食罢一觉睡,起来两碗茶”,作人式“欲试点茶三味手,上山亲汲云间泉”……可喝茶这件事,对有些人来说,仰起脖子咕咕咕,喝够、喝得享受,那就是真爱的最高境界。至于茶境中的寂与禅,和TA没什么关系。

俗人嘛,自有俗人的玩法,一样玩得别开生面,登峰造极。

01最“湿” 身喝法

故事发生在高原明珠抚仙湖。雨一直下,茶客和姑娘被困在岛上。话说完,水喝完,望着两只空瓶子,茶客心思一动,湖水泡普洱如何?

那谁谁谁不是说过,酸腐到极致也很动人。后面的故事嘛,你懂的。

最野蛮“撬”饼

02越是得不到,越是心痒痒。当一个美人不得不出此下策,举着菜刀对准一饼茶“咣咣”砍去时,谁也不会怀疑,当她喝到那一口后,脸上放出的光彩:春风十里不如你呀!

03最市井喝法

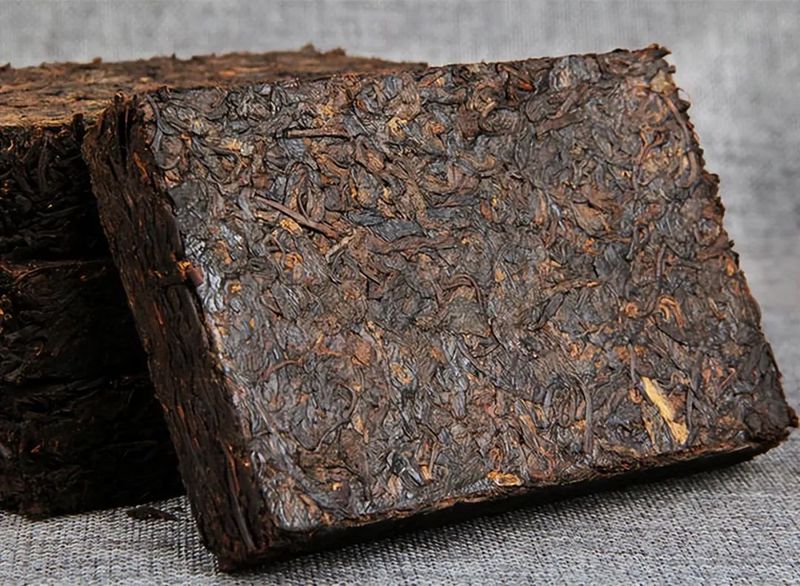

算不算最俗不好说,但绝对最乏味。出门前,随意掰一块熟茶,丢进一个手提式半透明PC杯;冲上开水,朝车上一扔,咣当咣当黑乎乎摇晃一天。这一泡,普洱天下酽,不知老司机咧嘴一笑时,会不会发现一口白牙全变了色。

最套路喝法

04一个蒸茶器,不知把多少人带到了沟里。普洱茶是活物,反反复复持续高温熏蒸茶叶,再把蒸汽凝成的茶汤喝下去。还用说什么吗?拥有提升氛围的内置炫彩灯蒸茶神器,来一曲《最炫民族风》,绝对棒棒哒!

05

最空虚喝法

和懒人最好的相处方式,就是让他继续懒下去。懒得煮水洗壶,懒得慢工细活,怕被盖碗烫手,于是有了连泡带喝的飘逸杯。喜欢此法的人,大懒至简,从不知飘逸是个什么东东。

最狂野喝法

06

那边,作家余秋雨将普洱茶与昆曲、书法一起称为“举世独有的三项文化”;这边,一大拨创客正在朝普洱茶膏、茶粉里添加一切喜欢:牛奶、蜂蜜、水果、花朵……怎么不加点酒?想让普洱茶狂躁起来,你高兴就好。

07

最闹心喝法

选取或生、或熟、或是生熟混煮办法,先加凉水,大火煮开,转小火,出汤。每次要喝的时候,微波炉加热,或掺入一些开水。如此了无生趣的煮茶,傻傻的分不清喝茶还是喝药,还有意思吗?

最High喝法

08

喝茶这件安静的事,偏偏引来一个“我要高飞”。航天员景海鹏如愿成了第一个在太空喝上普洱茶的人,那又如何,凭一人之力拉高普洱茶的海拔?太空里的普洱茶是不是更香醇呢?下次有这种机会,快,带我一起飞!

09

最云南喝法

以前,云南人吃炕茶总与火塘有关。火塘消失后,炕茶成了传说。最近两年,电陶炉出现,炕茶又流行起来,只不过失去了火塘的炕茶已沦为了一种仿古表演。

《1》

最近在诗经里,老遇见那个绝世大美人庄姜。

人家是姜子牙的后代,齐国公主,长得灰常灰常灰常滴美。美到她出嫁的时候,婆家那个国度的老百姓,惊为天人之余,编了一首老长老长的歌谣来赞美她。

《卫风*硕人》里,写她的身份极端尊贵,是“齐候之子,卫候之妻,东宫之妹,邢候之姨,谭公维私。”

翻译成现代文,意思就是:她是春秋时超级大国齐国的公主,是卫国的国君的老婆,是齐国太子的妹妹,是邢国国君的小姨,谭公是她的姐夫。

不但自己长得美,家世还显赫,一门都是显贵。

这样的顶级白富美,在一般人的印象里,应该是嫁给高富帅,走上人生巅峰,再生个娃当太子,夫唱妇随,最后成为千尊万贵的皇太后,了此一生。

像汉朝那个著名的窦漪房一样。

然而事实并非如此。

在《诗经》里,我们不无心酸地看到,她的日子过得并不太好。

比如诗经《邶风*绿衣》,权威的《毛诗序》就将它认定为是庄姜失宠后所作的怨妇诗。

《邶风*燕燕》,《毛诗序》说它是庄姜在老公死后,送情敌回故国所写的伤别诗。

连《邶风*日月》,也被《毛诗序》解读为“卫庄姜伤己也。遭州吁之难,伤己不见答于先君,以至困穷之计也。”

直到《邶风*终风》,后世研究诗经的大家们,仍然认为,它是庄姜感伤自己情路坎坷而写下的哀怨之诗。

随便算了一下,就有四首怨妇诗,被指认为系庄姜失宠于丈夫卫庄公后所做。

更有详细的索引派扒出,齐国公主庄姜风光大嫁之后,不久,就跟丈夫卫庄公闹掰了。

卫庄公冷落了她,开始宠幸起小妾来。分别跟两个小妾生下了两个儿子。

讽刺的是,美艳绝伦、又贤惠大度的庄姜,一生无所出。只能在老公死后,受小妾所生的儿子的欺负。

看来,即使生为顶级白富美,身边的亲属都是各国的顶级掌权者,即使身材高挑容貌美丽得不可方物,性格也温和,德行也出挑,完美得挑不出一丝毛病,也不能保证,她出嫁后就一定能幸福一生。

绝色美人庄姜,婚后,在短时间的新鲜劲过后,就失了宠。

谁说人美有后台,就一定能宠冠后宫的?

情商不高,没手段,娘家再强,也只能落得个秋扇见捐的下场。

比如陈阿娇。比如卫庄姜。

《2》

正常情况下,夫妻之间的互相厌倦,还会有个七年之痒。

再恶的恶侣,也至少有个三年五载的热乎劲。

像神雕里著名的相看两厌的夫妻:公孙止和裘千尺。亦有着从相慕,到相恋,到相知,到相交,到相悦,到相恶,到老死不相往来这样一条抛物线。

然而,到了庄姜这里,她的感情线,却不按常规的剧情来走。

她和卫庄公之间的这条感情抛物线,特别短,可能一年都没有挺过,就划上了句号。

这个实例,再一次说明,爱情的保鲜期,是没有七年那么长的。

可能三个月,可能半年。比牛奶的保质期还要短。

李敖写他的爱情关:不爱那么多,只爱一点点。别人的爱情长我的爱情短。“

这世间,注定薄情滥情的人,比长情多情的人,过得洒脱,过得欢畅。

李太白说:“黄河走东溟,白日落西海。逝川与流光,飘忽不相待。”

时间这个东西,有时候能成为界限,区别品质的变化。就像食物的保质期。

但是,在某些特殊的情况下,时间期限,并不能成为恒定不变的东西,它是可以随着人的心情变化,而作出调整和改变的。

它会因人而异,也会因时移则事异。

比如安史一乱,李隆基立刻就牺牲了杨玉环。

比如清军兵临城下,柳如是已经走进了深水里,钱谦益却觉得水太凉,上了岸。不久他就率众肉袒出降了。

比如庄姜的失宠,在那场盛世婚礼后没多长时间。

比如,今天的文章主题:可以拿来“煮茶”的白茶的期限,也并非一定要三年。

《3》

在很多人的印象里,煮白茶,非老白茶莫属。

这道理对,也不对。

相较于新白茶而言,老白茶确实更适合煮着喝。

但是,在老白茶和新白茶之间,除了横梗着一条叫做时间的河,还隔着一种叫做陈白茶的茶。

陈白茶,是村姑陈提出来的概念,是相较于老白茶和新白茶而言的。

之所以会提出这种概念,是因为,福鼎白茶有”一年茶,三年药“之说,既然三年以上的白茶可以称为老白茶,而一年的茶还嫩着算是新白茶,那两年的白茶呢?

两年茶龄的白茶,比一年的茶更熟,比三年的茶更鲜,它该归属于哪个阵营呢?

难道跟泰山派那个断了一只手一只脚的玉玑子一样,没人要了吗?

NO。

两年的白茶,它当然也要有归属地才行。

喝过两年茶龄白茶的人都知道,它的鲜爽度略低于新白茶,它的汤感略稠于新白茶,它的花香略沉于新白茶。然而,它的汤感又不比老白茶醇和,不比老白茶稠滑,不比老白茶浑厚,不比老白茶韵致天成。

既然,它陈旧于新白茶,却新鲜爽于老白茶,那就叫它做陈白茶吧。

它是新白茶的陈化期,是新白茶到老白茶的陈化陈化阶段,是陈白茶尚未到老,仅仅是成年后的样子——脸上的痘痘消失了,嗓音也渐趋低沉,西装穿了起来,不再是那个篮球场上足蹬运动鞋的少年。

他从海外归来,接掌了新项目,招兵买马,正准备大展拳脚。

成年而尚在立业。未成家而先治世。

且待它继续修练,陈化成俊逸隽永的老白茶吧。

《4》

寒夜初雪,或者华灯初上,煮一壶白茶,暖身暖心,捧一卷书,于灯下看个目眩神驰,那场景想想就美好。

选择煮茶的白茶时,除了老白茶,亦可以选择前文提过的陈白茶。

陈白茶,它经过了一年的转化,内里的香气物质,变得较一年前,愈发的内敛而含蓄。

咖啡碱和茶多酚这些容易对味觉形成刺激的物质,也在与空气中微弱的氧分子的交换过程中,被新生成的络合物包裹起来,不能再大摇大摆地出现在茶汤里,影响茶汤的口感了。

它们虽然没减少,也不足以与老白茶的醇厚韵味相媲美,却不再具有强烈的刺激性,不再让人难以下咽。

曾经的新白茶时期,这些呈苦涩味的物质,会在水沸腾时,水升温时,受到反复多次极高温度的刺激,释放出大量的、超量的苦涩味,影响茶汤的口感,让一壶原本可以香清甘活的茶汤,变成中药般的又苦又涩。

喝过之后,让舌面产生浓烈的苦涩味,生成厚厚的舌苔,像给舌头穿上了一件厚厚的雨衣,密不透风,还涩苦难耐。

达到两年茶龄的陈白茶,已经变得柔和了,内敛了,此时的它,无论是散茶形态,还是饼茶形态,都极适合煮着喝。

在这种杏花春雨的季节,找一个周末,最好有点微雨。

下午的时候,在飘窗上加几个垫子,人可以靠在上面看风景的那种。

找个舒服的姿势歪着,穿着家常的罩衫,手上套只翠玉镯。

头发放下来,拿根钗松松绾着,脸就素着,涂点隔离,或者什么都不涂,怎么舒服怎么好。

然后洗壶,烧水,撬茶,水烧开了扔一小撮陈年的白茶进去,等水再沸,就关火。

不必再焖,直接倒到公道杯里。

等这一壶喝干净,再掺新水,煮一下壶。

喝一杯煮好的陈年白茶,在尚存的鲜爽感里,依旧留存着鲜妍明媚的花香。而因陈化了两年的缘故,汤水又更加的稠了一些。

这样的茶汤含在嘴里,便是柔滑细腻,微含着花香,带着轻熟女的韵致。

在这样微雨微湿的天气里,喝一杯香茶,任余韵悠喉,果真是岁月静好。

《5》

在陈年白茶里,又以立秋寿眉和白露寿眉,最适合煮茶之用。

尤其适合女性茶客,和新手茶客。

立秋寿眉,采于立秋时节。白露寿眉,采于白露时节。

立秋寿眉,采摘时尚且经历着秋老虎的炎热,故而茶叶当中的香气物质,鲜艳明媚,带着明显的甜花香,汤甜,花香足。且汤水较为淳和,咖啡碱和茶多酚的刺激性极弱。

用于煮茶时,丰富的香气既能融于水,又能扬于空气中,煮一壶茶,便如同在煮一块香料,满鼻满屋都是花香盈盈,像下了一场花瓣雨,人坐在其中,仿佛置身繁花似锦的树下,风摇曳间,满身花香。

还来不及喝一口,便醉了。

而白露寿眉,采摘于白露时节,生在冰火两重天,白天炎热而夜里降霜的白露节气,日温高而夜温低,这种强烈的对比之下,白露茶生出了强劲的内质。

在这特殊的气候条件下生长起来的白露茶,花香清幽,药香沉沉,汤水稠而有劲道绵长,内劲比立秋寿眉还要强。

像是化骨绵掌,打在身上的时候没什么知觉,不久,便感觉五脏俱损。

这白露茶汤,喝在嘴里的时候,也许没感觉到什么特殊,但咽下后的回甘里,却能感觉到茶的香气和滋味,牢牢地霸占住了整个口腔,久久不肯散去。

若拿两年陈的散白露茶去煮,能闻到极综合的特殊香气:在花香的清郁里,夹着药香的沉郁,似花非花,似药非药间,乱人心魂,令人迷醉。

茶汤是清的,亦是淳和的。

因为叶片较厚的原因,汤水比立秋寿眉要厚一点,香气也要低沉内敛一些。

毕竟大了一个月,像姐姐般,老成持重点,也是正常。

《6》

煮茶,是件风雅事。

村姑陈的偶象老苏,喜欢煮茶。

曾经被贬官的他,去赴任,什么多余的辎重都扔掉了,除了衣服被褥,就令佣人挑着一担煮茶工具去上任。

还有一次,被任命为监考官,关起来监考。闹腾的老苏嫌无聊,于是组织起其它监考官,一起煮茶为乐。

走到哪里都不忘煮茶,可见爱茶。

今天晚上就煮一壶茶吧,选只陶壶,要吸香就让它吸一点,反正咱的茶够香,为了隔空致敬老苏,权且任性一回。

在陶的古朴里,在2017立秋寿眉的甜花香里,重读老苏的文字。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

他这般YY西施,范蠡会打他的吧?

谁写一部架空小说,把老苏和老范写到同时代去,让他们斗一回,那就精彩了。

喝着茶,村姑陈遥想着那不可知的画面,不觉醉了。

十年生死两茫茫,也许,到时候王弗真不认识他了。

作为土生土长的广州人,我一直有一个问题困扰着:在我印象中,广州一般都不喜欢喝绿茶,但是在网上居然找不到相关的问题。于是我就只好自己正儿八经地胡说一通,如果有说错的,欢迎大家给予指正。(本文3400字,阅读全文约需5分钟)

(一)在很小的时候,我就跟父亲经常到茶楼,八十年代广州的茶楼很简朴,茶水案上放有可供自取的茶叶和开水、茶壶,茶叶一般有乌龙、普洱、寿眉这三种。父亲说过,普洱比较脏,寿眉比较淡、乌龙口味正相宜,而我小孩子就喝寿眉好了。乃至问及普洱怎么脏,父亲说,普洱是用脚踩,然后堆在一起发酵,弄不好就发霉。有次他喝普洱,给我闻一下,果然有一股三月天打开衣柜的味道。这个味道就深深印入我脑中,一直都认为普洱(熟)茶是不卫生的。

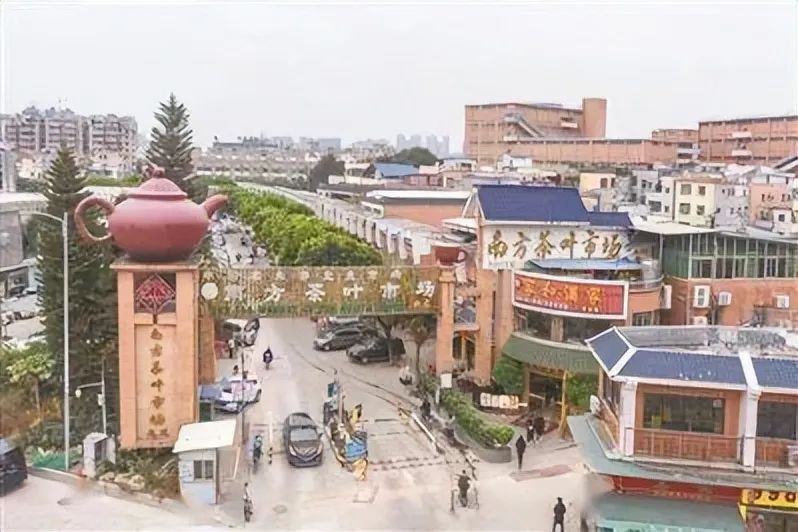

到十岁左右,武侠小说风行,金庸梁羽生小说中涉猎广泛,经常提到各地名茶的,大师们的精彩描写惹得心里痒痒的,就问老爸“碧螺春”、“龙井”、“马骝搣”(猴魁)的事情。父亲说,那些是绿茶,寒凉,广州人容易胃寒,不是很喜欢喝绿茶。心里甚是觉得遗憾,总想着有机会要见识一下。但是广州人容易胃寒不喝绿茶的说法又被父亲深深种草了。我家就是芳村的,稍大一点,喜欢骑着单车到处跑。石围塘以前是给广钢囤煤的地方,高架桥下面就是黑黑的煤场,80年代末,开始有人在附近的路边店铺卖茶叶,逐渐多了起来,十来家、几十家、上百家迅速发展,短短几年间形成一个具有规模的集散市场。当时大家都没什么包装、品牌概念,基本就是初级农产品状态,偶尔有人把在工业部得奖的茶用毛笔写在大纸上挂出来,已经是很了不起的事情了。到九十年代开始,石围塘附近已经成为全果最大的茶叶集散地,并慢慢开始细化品类,红茶、寿眉、乌龙、普洱是最为常见的,后来又有了铁观音、西湖龙井、英德绿茶等。西湖龙井是比较名贵的,家里曾经有一个扁扁的小铁盒,上面写着西湖龙井,只有50克。是当年在名刹任要职的大姑母给我父亲的,不知道价值几何,但在当时肯定不是随便可以买到的。

(二)年轻人总是放荡不羁,念书的日子离开了家,就不去关注茶的事情了。后来结交了全国各地的朋友,经常有朋友来广州公干,我和广州几个朋友都是以酒相待,有一位青岛女士提前声明了不喝酒,我们倒是愁起来,跑到茶叶市场买了些茶叶来招呼,结果这位朋友给我们一人一份包装精致的绿茶,并告诉我们要用玻璃杯冲泡。这茶冲泡后,细长的叶片随水舒展起舞,非常好看。许多年后我才知道这就是小时候曾经很向往的名品“马骝搣(猴魁)”。

虽然猴魁好看,但我总觉得味道太清淡了,可能是习惯了烈酒穿喉的辛辣,已经失去了细品清鲜的细腻味觉。

在这次之后,我觉得身在茶城而不识茶,是一件丢人的事情,于是便经常到茶城去交朋识友,偷学茶知识。

进入两千年之后,芳村茶城各种茶轮番热卖,我都算是比较清楚的,由福建铁观音到台湾高山茶、冻顶乌龙、凤凰单枞、桐木关金骏眉、冰岛、老班章、大红袍、英红九号、下关沱、牛蒡、金花茯、柑普茶、小青柑、福鼎白茶、新会陈皮……好不夸张的说,在这里引导全国热卖的茶估计比你喝过的还多。

但是,有个现象很奇怪,在芳村茶城轮番登场的茶里面,还真没有绿茶的影子,甚至在茶城成千上万的商家里,经营绿茶的店铺都是很少的,就是有,都是为了表现得货品齐全而只有少量货的。

这个现象就说明了广东人,至少广州人是不怎么喜欢绿茶的。店家都是恨不得把广告送到你面前的,只有接受了老广对绿茶不感兴趣的现实,你才会几乎看不到绿茶的踪影。

(三)

还是因为找来找去找不到广州人不喝绿茶的说法,所以我只好自己想几个说法出来,看看能不能说服大家,或者让大家来说服我。

首先是历史习惯说,广州号称千年商都,自汉朝时期已经对外贸易,茶叶和丝绸、陶瓷一起,在宋代成为富国强兵的重要战略和贸易物资,向北方换取战马,中亚、南亚从海路到广州中转,用中亚的乳香、龙涎香、琥珀,东南亚的胡椒、丁香、豆蔻等,与中国的丝绸、茶叶、陶瓷互为交易。在古代航海贸易是非常依赖洋流和季候风的,一般来说每年来到广州的船舶都是5-7月乘南风而来,在广州停泊三个月左右筹办货物,9-11月乘北风离开。

丝绸、陶瓷都是可以放的,茶叶在古代不好存放,北宋王安石变法其中一条《通商法》,就是针对茶叶的,原因是王安石在浙江任小吏时,发现国家专控茶叶获利的同时,需要承担因为贮存、中转造成大量腐烂的损失。王安石的变法只是将这个损失转嫁到商人头上,希望以商人高效率的运转减少损失的发生,但在北宋茶叶为大团,干燥度不足、工艺没有进步,效果是不大的。真正改变茶叶命运的是蔡襄,他研发出小团茶,因为体积小,容易干燥,使得可贮存时间延长。

南宋时期,广州作为当时三大对外贸易输出口之一(杭州、泉州、广州),虽然不是主要的茶叶口岸,但交易量也是非常大的。大量的茶叶由广州输出,新鲜的“蒸青”想都不用想,只能是可以耐存放的团茶,也就是类似于我们现代人看到茶饼、茶砖。这个习惯延续下来,到现在有上千年历史了。

第二是口感说,我说广州人不喝绿茶,是指广义性的,不是指所有人,因为新广州人现在数量上已经远超老广了,我小时候广州400万人口,现在1800万。所以如果我认知上出现跟不上的,还请谅解。老广这些年基本是接受口感比较浓的茶,一个是受潮汕人影响、一个是受朋友圈子影响。潮汕人功夫茶天下闻名,最早在茶叶市场经营的人里面,十有八九是潮汕人,然后才是福建人,珠三角广府人。潮汕人以凤凰单枞独步天下、福建人带来的品种很多:铁观音、乌龙、大红袍、白茶、金骏眉、台湾茶,除了近几年复兴的白茶之外,口感都不能以清淡为卖点。香港人在九十年代搞起了普洱茶,为香港人打理的自然是珠三角的广府人,天价普洱茶是一个非常复杂的话题,但在里面起主导作用的,还是老广自己。

此外,广东广府地区本地也还有英德红茶等,虽然影响力有限,但在本土还是有一定市场的。这么多口感稍重的茶占据市场空间,口感清淡的绿茶所占份额小,也是正常现象。您在广州的所有茶叶店铺,老板都会热情招呼你,为您泡上一道茶,买不买没关系,进门就是朋友,这是广东基本的为商待客之道。但你应该发觉,几乎所有老板给您泡的茶,都不会清淡。一则,在广东如果泡茶清淡,会被嗤笑待客不周,广州有俗语“淡过猫尿”,就是形容茶水过于清淡的,所以茶老板们宁可多放几克茶叶,也不愿意客人有这份感觉。那么长期下来,大家的口味就越求越重了。大家在这世上都是俗人,实在很难去品味绿茶那份清纯了。

第三是胃寒说,广州人包括几乎所有广府人,整天挂在嘴边的就是“湿热”、“湿滞”、“热气”;广州人有全国著名的“凉茶”,凉茶是干什么用的?清热和祛湿用的。自古以来岭南为湿热瘴气之地,寒字不太挨边,所以我一直认为广州人胃寒不喝绿茶是不靠谱的。菊花在广州流行了几十年,要说寒,绿茶还比不上,但是有一点不能忽略:喝菊花的诉求是明确的,就是为了降火清热;而绿茶的寒,没人当它是药,既然不是药,那么一听寒的肯定不是好东西,这是心理暗示起到了一定作用。

(四)

在全国的各大地区茶行当中,绿茶以各产区中心大城市批发市场为主,除了品牌产品之外,基本上产品覆盖范围大部分依旧是产区城市,小部分是“兄弟产区”互换,销售上有一个“有效半径”,长江流域沿途的省份,都有绿茶产区,贵州、两广、福建也有产区,“有效半径”模式也同样通用。各产区之间的品质其实没有天囊之别的差距,各地按照顶尖标准挑选的名茶都是片区品牌的标杆,退而求其次的也都差不多。同样品质的产品,在产区本地供销平衡的情况下,没必要向外低价输出。很多时候向外输出会比本地销售更低价,这在茶叶、海鲜行当时很常见的。

在广州的绿茶不多,呈两个极端状态,高端的品牌很贵,低端的散茶很便宜。高端的好理解,上面应该说明白了,春茶茶青贵、各环节需要利润,附加值肯定是需要高端需求人士买单的。那么很便宜的散茶怎么来呢?大家别忘了前面说的,夏茶茶青可以低到3元,甚至更低,那么按照公式计算,这些产品的市场终端价,是在60块左右。这个量有多大?很大。这些产品怎么办,留在产区销售势必造成恶性循环,那就拿到其他产区去搞乱别人的市场。对,就是这么干的。

广州市场是一个吞吐量很大的市场,而且成立最早、品种最多、经验丰富,在绿茶需求量并不大的情况下,这种销售期短、风险系数大、中档品质货源没保障的产品,基本没有商家会力出击。

老豆教落吾岩饮(没有历史感)、性价比不对头、存放不了、不对口味,这些所有作用叠加起来,也许就成为了广州人不喝绿茶的梗。

来源:宝福林

如涉及版权问题请联系删除