中国茶叶:中粮控股的茶叶龙头企业,员工持股充分。中国茶叶是新中国成立后,贸易系统中最早建立的全国性专业总公司,公司定位全品类、一体化运营的茶叶品牌企业。近3年公司收入复合增速15%,扣非利润复合增速35%,ROE稳定在12%-15%,呈现稳健发展势头。公司实控人为中粮集团,合计持有55%股份,其中员工持股平台持股15%,涵盖核心高管等业务骨干共195人,股权激励充分。

茶叶行业:产量保持个位数增长,国内企业极为分散,集中度有待提升。1)全球:2018年全球茶叶产量589.7万吨,同比增长3.49%,近10年复合增速为4.35%,中国和印度是最大的产销国,合计占全球总量67%;茶叶出口量长期稳定在180万吨左右,肯尼亚、中国和斯里兰卡为主要出口国,茶叶进口量长期稳定在170万吨左右,巴基斯坦、俄罗斯和美国为主要进口国。2)中国:2019年国内茶叶产量278万吨,同比增长6.4%,过去10年复合增速达7.4%;生产品类来看,绿茶产量占比达63%,小品类白茶和黄茶增速较快;消费品类来看,绿茶和黑茶销量占比达75.6%。3)竞争格局:从品类格局看,绿茶、红茶和白茶产地分布广泛,行业集中度低;而乌龙茶和黑茶产区高度集中,行业格局逐步由分散向集中发展,行业集中度逐步提高。从上市企业数据来看,2019年行业前二天福和中茶收入均不到20亿元,行业销售规模2740亿元,全品类市占率不足1%,中茶主品类乌龙茶销量市占率约1.7%。近几年,国内茶叶行业消费正呈现品类多元化趋势,品牌茶的占比逐步提升。

公司业务:全产业链布局能力突出,老字号品牌嫁接全品类。公司的核心竞争优势是全产业链管控+一流的技术团队,上游资源整合优势突出,原料价格大幅波动痛点有望得到有效解决,带动行业逐步向规模化、标准化趋势发展。1)产品方面:公司拥有全品类八大系列茶叶产品,满足市场多元化需求,其中以乌龙茶和普洱茶为主导,2019年两者收入占比52%;各品类间价格差异大,白茶和普洱茶均价在200元以上,而花茶和绿茶均价在30元左右。2)品牌方面:公司主品牌“中茶”拥有深厚的历史文化积淀,子品牌“海堤”、“猴王牌”、“蝴蝶牌”、“百年木仓”等均是细分品类、细分区域的代表品牌。3)渠道方面:品牌茶业务以经销为主,2019年收入占比超过80%,原料茶对接B端客户,如龙夫山泉、三得利等;公司在华南市场规模最大,2019年收入占比38%,华南、华北和电商增速较快,其他地区渗透率提升潜力充足。

未来增长路径:发力普洱和绿茶品类,努力打造高价位单品。一是在普洱茶消费需求旺盛背景下,募投项目解决自有产能瓶颈,目前CR3仅3.3%,产能落地有望助推其市场份额提升;同时未来计划通过多重合作方式,利用产业资源优势补足绿茶第一大品类短板,打造另一增长极。二是收缩产品线,聚焦培育明星大单品,驱动产品均价提升满足消费升级需求,我们认为借鉴小罐茶经验,中茶具备高品质产品的生产能力,期待在产品定位和品牌塑造方面更加灵活化。三是募投项目通过营销网点建设和媒体战略合作,提高品牌影响力,加大开拓西南、华北、华东等空白市场需求。

盈利预测:我们预计2020年-2022年公司收入分别为16.6/19.5/22.5亿元,同比增长1.8%/17.7%/15.3%,净利润分别为1.7/2.1/2.4亿元,同比增长5.0%/19.3%/15.7%;每股收益分别为0.25/0.30/0.35元(未考虑上市摊薄)。随着募投项目提升公司产能以及上市后中茶品牌力的逐步提升,我们认为公司有望进一步提升市场份额。

风险提示:行业竞争加剧、原材料产量和价格波动风险、新冠疫情风险、食品安全风险。

报告正文

目录

1.公司简介:中粮控股的茶叶龙头企业,员工持股充分

1.1公司概览:全品类、一体化运营的茶叶龙头企业

中国茶叶是一家定位全品类、一体化运营的茶叶品牌消费品企业。中国茶叶是新中国成立后,贸易系统中最早建立的全国性专业总公司,统一经营和管理全国茶叶的收购、加工、出口和内销业务。七十多年发展过程中,经历几轮改革后,公司形成以“国饮中茶”为品牌主张,主营业务为各类茶叶及相关制品的研发、生产和销售。公司主要产品包括乌龙茶、普洱茶、花茶、红茶、六堡茶、白茶、安化黑茶、绿茶及相关制品等。

公司业绩:近3年收入复合增速15%,扣非利润复合增速35%。公司营业收入2017年12.3亿元2019年16.3亿元,收入复合增速达15.11%;净利润2017年1.81亿元,2019年1.66亿元,复合增速达2.61%,其中2018年净利润下滑主要是受非经常损益基数影响,2017年公司处置原联营公司湖南猴王茶业有限公司产生长期股权投资产生的投资收益达0.83亿元;扣非净利润2017年0.8亿元,2019年1.44亿元,复合增速高达34.59%。

近3年公司盈利能力稳步提升。2017-2019年公司毛利率从39.56%提升至41.25%,扣非净利率从6.48%提升至8.86%,盈利能力逐年提升,主要得益于品牌茶业务收入增速较快;期间费用率从29.37%小幅下降至28.33%,主要是管理费用率下降所致,2019年公司销售费用率、管理费用率和财务费用率分别为15.59%、11.62%、-0.26%。

根据招股说明书显示,2017-2019年公司ROE保持在12%-15%区间,ROE低于同行企业主要是盈利能力相对一般所致(根据招股说明书,近3年澜沧古茶净利率在20%-25%),过去3年公司资产负债率保持在30%左右,较为良性。

1.2管理团队:核心高管来自中粮集团,消费品从业经验丰富

核心高管主要来自中粮集团,年富力强。自公司前身中国茶叶公司成立起,一大批先辈奠定了新中国茶产业发展的基础,时任农业部副部长,“当代茶圣”吴觉农出任中国茶叶公司首任经理,为企业长期发展积累充足的资源禀赋。目前从公司管理团队分布来看,核心高管主要来自中粮集团,具有在茶叶、酒水、互联网等消费品相关行业多年从业经验,年龄普遍在50岁左右,整体团队年富力强。

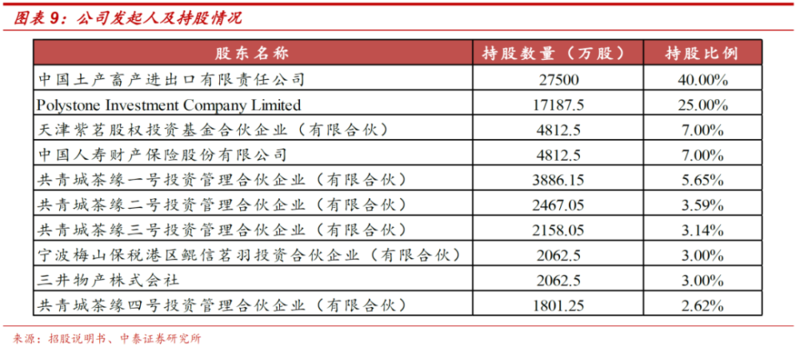

1.3股权结构:中粮集团为实控人,高管均有持股

中粮集团为公司实控人。从公司股权结构来看,中土畜持有中国茶叶40%股权,中茶员工持股平台(茶缘一二三四号)合计持有15%股权,中粮集团100%控股中土畜。公司实际控制人为中粮集团,中土畜与中茶员工持股平台为一致行动关系,中粮集团通过中土畜合计间接控制中国茶叶55%股份,中粮集团为国务院国资委直属中央企业。中国茶叶控股子公司有14家,旗下共设有73家分公司。

高管及核心骨干持股充分。中国茶叶作为国资委首批开展员工持股计划试点的十家央企子公司之一,2017年完成了核心员工持股工作。公司通过混合所有制改造和计划的实施,进一步健全了法人治理结构,建立起了优胜劣汰、经营自主灵活、内部管理人员能上下、员工能进出、收入增减的市场化人才机制,有效增强了公司的管理能力和管理水平。公司员工激励通过中茶员工持股平台实现,该平台涵盖了高管和核心技术人员等195名核心员工,合计持股占公司股权的15%。

2.行业情况:茶叶产量保持个位数增长,国内集中度有待提升

茶是世界三大饮品之一(茶、可可、咖啡),全球产茶国和地区达60多个,饮茶人口超过20亿;茶叶中含有茶多酚、茶多糖、茶氨酸、维生素和矿物质等多种成分,具备提神醒脑、助消化、抗氧化等功能。茶起源于中国,唐朝陆羽所著的《茶经》是世界第一部茶叶专著,被誉为“茶叶百科全书”,其问世将普通的茶事上升成一种充满文化气息的艺能,有效推动了我国茶文化的发展。从古代丝绸之路、茶马古道、茶船古道,到今天丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路,茶穿越历史、跨越国界,广受世界各国消费者喜爱。

2.1全球茶叶行业:产量保持个位数增长,中国和印度是主产销国

全球茶叶产量:根据国际茶叶委员会统计,2009年以来全球茶叶产量增速逐步放缓,近10年复合增速为4.35%,2018年全球茶叶产量589.7万吨,同比增长3.49%。

全球茶叶产销分布:中国和印度是最大的产销国,合计占全球的67%。1)产量方面:2018年全球茶叶产量前三国家分别为中国、印度、肯尼亚,对应产量为261.6、133.9、49.3万吨,占世界产量比例分别为44.36%、22.71%、8.36%,产量前十国家占全球产量的94%。2)销量方面:2018年中国是全球茶叶消费量最大的国家,消费量达211.9万吨,前十大茶叶消费国还包括印度、土耳其、巴基斯坦、俄罗斯、美国、英国、日本、印度尼西亚、埃及。在主产国中,中国和印度亦是茶叶主要消费国。从人均消费量来看,土耳其最高为每年人均3.04千克,中国大陆、香港和台湾均位列全球前十五名,消费量均不足土耳其的一半。

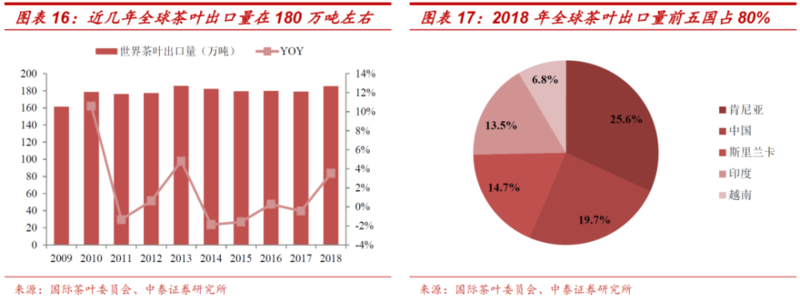

全球茶叶出口量:长期稳定在180万吨左右,肯尼亚、中国和斯里兰卡为主要出口国。根据国际茶叶委员会统计,近年来世界茶叶出口量保持平稳状态,2018年出口量为185.4万吨,同比增长3.5%,占总产量的31.4%,即主产国茶叶以国内直接消费为主。从出口情况来看,2018年前五大茶叶出口国分别为肯尼亚、中国、斯里兰卡、印度和越南,合计占全球出口量的80.3%。

全球茶叶进口量:长期稳定在170万吨左右,巴基斯坦、俄罗斯和美国为主要进口国。根据国际茶叶委员会统计,近年来世界茶叶进口量亦保持平稳状态,2018年进口量为173.8万吨,同比增长1.2%,占总产量的29.5%。从进口情况来看,2018年前五大茶叶进口国分别为巴基斯坦、俄罗斯、美国、英国和埃及,主要是产量比较少的国家,前五进口国合计占全球进口量的38.8%。

2.2国内茶叶行业:产量逐年稳步增长,绿茶是产销第一品类

产区分布:四大茶区盛产茶叶品种差异较大。中国茶区辽阔,主要茶叶产区分布在北纬18°-37°、东经95°-122°范围内,覆盖上千个县市。从区域划分来看,我国共有华南、西南、江南、江北四个国家一级茶叶产区。由于在土壤、海拔、水热、植被等方面存在差异,四大茶区所产出的茶叶品质和类型也不同,比如华南茶区主产红茶、乌龙茶,西南茶区主产红茶、普洱茶,江南茶区主产绿茶、花茶,江北茶区盛产绿茶。

茶叶产量:茶园面积和茶叶产量稳步增长,西南茶区产量居前。根据国家统计局和茶叶流通协会数据,2019年国内茶园面积达3123千公顷,同比增长4.6%,过去10年复合增速达5.5%,其中云贵川三省茶园面积最大;2019年国内茶叶产量达278万吨,同比增长6.4%,过去10年复合增速达7.4%,其中福建、云南、湖北、四川等地产量居全国前列。

生产品类:绿茶产量占比达63%,小品类白茶和黄茶增速较快。我国茶叶产量稳步增长背景下,茶类结构变化较小。根据中国茶叶流通协会统计,2019年绿茶、黑茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶产量分别为177.29、37.81、30.72、27.58、4.97、0.97万吨,占比分别为63.47%、13.54%、11.00%、9.87%、1.78%和0.35%。其中,绿茶、乌龙茶产量占比较去年有所下降,白茶、黄茶产量增长较快,分别同比增长47.41%、22.56%。

消费品类:绿茶和黑茶销量占比达75.6%,2019年茶叶均价小幅下滑。2019年国内茶叶销量达202.6万吨,同比增长6.02%,过去10年复合增速达8.3%,国内茶叶销售总额为2739.50亿元,同比增长2.95%,均价为135.25元/公斤,同比下降2.90%。分品类来看,绿茶、黑茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶销量分别为121.42、31.86、22.60、21.63、4.22、0.83万吨,占比分别为60.0%、15.6%、11.2%、10.7%、2.1%、0.4%。

茶叶进出口占比不大,出口以绿茶为主,进口以红茶为主。根据中国茶叶流通协会统计,2019年我国茶叶出口总量达36.65万吨,同比增长0.52%,出口量占总产量的13.2%;出口额达20.20亿美元,同比增长13.61%,出口均价5.51美元/公斤,同比增长13.14%;其中绿茶出口额13.18亿美元,占比达65.3%,红茶3.49亿美元,占比达17.3%。2019年我国茶叶进口量为4.34万吨,同比增长22.25%;进口额为1.87亿美元,同比增长5.06%;进口均价为4.31美元/公斤,同比下降13.97%。红茶为主要进口茶类,进口量为3.64万吨,占比达83.9%。

2.3竞争格局:龙头企业市占率不足1%,行业集中度有待提升

细分品类竞争格局:绿茶、红茶、白茶集中度低,乌龙茶、黑茶集中度较高。我国是唯一生产六大茶叶品类的国家,品类之间的产品差异除了与产区有关外,发酵工艺即氧化程度的不同,使得茶叶口感区别较大。国内著名的十大名茶,诞生于1915年巴拿马万国博览会,分别是碧螺春、信阳毛尖、西湖龙井、君山银针、黄山毛峰、武夷岩茶、祁门红茶、都匀毛尖、铁观音、六安瓜片,十大名茶中有6个绿茶,2个乌龙茶,1个红茶,1个黄茶。从各品类格局来看,绿茶、红茶和白茶产地分布广泛,行业集中度低;而乌龙茶和黑茶产区高度集中,行业格局逐步由分散向集中发展,行业集中度逐步提高。

茶叶头部企业市占率不足1%,未来集中度有待提升。目前我国茶叶企业以中小、私营为主,达到一定规模并拥有种植、加工销售全产业链的品牌较少。根据中国茶叶流通协会发布的《中国茶叶企业展报告》,2017年我国茶叶企业总数约为6万余家,其中规模企业为1600余家,仅87家企业总资产超过1亿元,6家企业总资产超过10亿元。从2019年上市企业和其他公开数据来看,港股上市企业天福收入18亿元,是行业最大的,其次就是中国茶叶收入16亿元,在行业全品类的市占率均低于1%。分品类来看,中茶的主品类乌龙茶和红茶2019年销量市占率约1.7%。

茶叶行业发展趋势:消费呈现品类多元化,品牌茶占比逐步提升。1)品类多元化:随着人们生活水平的提高和茶文化的不断推广,茶叶消费人群呈现年轻化趋势,越来越多的消费者倾向于多样化尝试,茶叶消费呈现品类多元化的趋势。同时,茶叶消费从“礼品”“自饮”需求不断延伸和细化,衍生出多元化的新需求;近年来随着茶叶收藏价值等的兴起,高端收藏类消费需求、定制类需求增长显著。2)品牌茶占比提升:随着消费者对茶叶品牌消费意识不断强化,品牌茶叶企业保持良好的增长趋势,市场占有率不断提高。根据茶叶流通协会统计,2017年品牌茶叶市场销售额达2085亿元,占比88.6%,2018年品牌茶叶市场销售额达2394亿元,占比稳步提升至90%。

3.公司竞争优势:全产业链布局能力突出,老字号品牌嫁接全品类

3.1核心竞争力:全产业链管控+领先的技术团队,资源整合优势突出

目前茶叶行业仍然是个典型的传统农产品行业,由于产区分散,上游原料价格受天气等影响波动大,呈现出有品类无品牌的现状,我们认为茶叶由农产品过渡到消费品阶段,行业上游的有效整合成为首要突破口,而上游整合要求企业具备强大的资源禀赋和全产业链的充分布局,中国茶叶在这方面优势显著,有望带动行业逐步向规模化、标准化趋势发展。

全产业链管控优势:核心产区全布局,凭借强资源禀赋建立产品标准化体系。1)原料端:根据公司招股说明书和官网,中国茶叶在大股东中粮集团“全产业链”战略背景下,通过“公司+供应商+农户”运营模式控制优质茶叶资源,在全国四大主产区均有布局,外购原料一般会建立供应商名录实行准入制度,并采取严格的质量控制标准,以确保原料品质的稳定。2)生产端:公司在国内主要茶叶原产区均建有生产基地,拥有厦门、福州、泉州、云南、湖南、黄山六大加工基地,具备先进的生产加工技术和设备,专业化程度高、生产标准严格。目前公司有6个茶叶生产平台标准化生产体系,1个大型综合茶叶研发中心,拥有10间专业实验室,获得多项技术专利。从近3年公司各产品原材料采购价可以看出,普洱茶和绿茶采购价波动幅度最大,2018-2019年陆续成立中茶凤庆和中茶黄山,加大普洱茶和绿茶产区布局,我们认为随着稳定产能的逐步释放,有望逐步解决原料供应不稳定带来的采购价剧烈波动的行业痛点。

一流的产业专家团队,助力成为行业标准“领跑者”。自公司前身中国茶叶公司成立起,一大批先辈奠定了新中国茶产业发展的基础;时任农业部副部长,“当代茶圣”吴觉农出任中国茶叶公司首任经理,是茶叶机械化和标准化机制茶工艺创始与传承者。根据公司官网显示,中茶也是普洱熟茶发酵工艺、新白茶工艺、黑茶专利菌种和工艺的创始者。目前,公司拥有多名享受国务院特殊津贴的特级大师和高级专业技术大师,多名内部专家在各标准化技术委员会担任职务,参与各级茶叶标准的制定、修订和审定共计20项,成为茶叶行业企业标准的“领跑者”,如公司制定了乌龙茶、普洱茶、紧压茶、袋泡茶、茉莉花茶等多项产品企业标准,其中多项指标高于国家标准要求。2019年公司员工总人数2277人,其中研发技术人员270人,占比达11.86%,强大的研发团队有助于发挥标准引领作用,有效促进我国茶叶产业迈向规模化、标准化发展阶段。

3.2产品:以乌龙和普洱茶为主导,全品类运营满足多元化需求

公司主要产品包括乌龙茶、普洱茶、花茶、红茶、六堡茶、白茶、安化黑茶、绿茶及相关制品等,基本涵盖主流茶品类,各类茶产品各具特色。公司具备全品类运营模式优势,满足消费多元化需求。

乌龙茶和普洱茶收入占比超过一半。从收入构成来看,2019年乌龙茶和普洱茶两者收入占比达52%,2018-2019年收入增长主要由乌龙茶、普洱茶、六堡茶驱动,其中乌龙茶和普洱茶增速均在两位数以上,六堡茶增速超过30%。从每千克均价来看,各茶类产品价格差异很大,白茶和普洱茶均在200元以上,而花茶和绿茶在30元左右,且受茶原料采购价的波动影响,近3年产品均价波动较大。从毛利率来看,核心产品毛利率在50%左右,价格最低的花茶、红茶和绿茶毛利率在20%-30%。

3.3品牌:主品牌“中茶”文化积淀深厚,多个子品牌为细分品类代表

公司茶叶品牌丰富,多数荣获中国驰名商标和老字号称号。中国茶叶是国内最早系统性经营茶叶产供销的企业,“中茶”被认定为第一批“中华老字号”,在中华老字号资源库中是唯一一家全品类茶叶企业,连续多年在茶行业百强中排名第一,在品牌积累方面具有较强优势。目前公司主品牌“中茶”拥有雄厚的历史文化积淀,子品牌“海堤”、“猴王牌”、“蝴蝶牌”、“百年木仓”等均是细分品类、细分区域的代表品牌,覆盖乌龙茶、普洱茶、花茶、红茶、白茶和绿茶几大品类,多个品牌荣获中国驰名商标、中华老字号等称号,并成为部分大型会议的指定用品。营销方面,公司统一终端门店门头形象,在主流媒体持续进行中茶品牌整合营销。

3.4渠道:品牌茶以经销为主+原料茶对接B端,华南市场占据三分之一

品牌茶业务占比超过80%,增长势头良好。公司茶叶产品销售模式分为经销和直销,其中品牌茶业务采取“经销为主,直销为辅”的销售模式;原料茶业务主要采取直销的销售模式,以B端客户为主,公司根据下游客户需要,向客户销售经初加工的优质原料茶,主要下游客户包括统一、农夫山泉、三得利、今麦郎等国内外饮料生产企业。近3年公司品牌茶业务增长势头良好,2019年品牌茶收入12.78亿元,同比增长16.9%,占比达到80.5%,原料茶业务收入3.09亿元,同比下降11.8%,占比接近20%,反映B端客户订单有一定波动。

传统批发渠道占比超过一半。从渠道细分来看,公司有传统、门店、电商、商超、特通等5大类渠道模式,2019年占比分别为54.5%、14.5%、6.5%、0.4%、4.6%,近3年传统、电商和特通渠道(团购等)占比稳步提升;其中经销渠道以传统和商超渠道为主,如茶叶批发市场、茶叶交易中心等,直销渠道以门店和电商渠道为主。

市场分布:公司在华南市场规模最大,收入占比达38%,从近3年增速来看,华南、华北市场和电商增速最快,2019年收入增速分别为23%、40%、24%,其他地区渗透率提升潜力较大。

4.未来增长路径:发力普洱和绿茶品类,努力打造高价位单品

4.1扩充产能布局,以普洱茶和绿茶为主要增长点

普洱茶品类属性独特+产区集中,消费兴起背景下,行业格局有望率先走向集中化趋势。普洱茶在几大茶品类中消费认知度相对较高,我们认为主要原因是:1)产品香气独特、汤色明亮滋味醇厚回甘,具备健康保健等特性;2)普洱茶在干燥环境下可长期储藏,且由于其内含物质在微生活动的影响下得以进行转化,具备越陈越香的特点。3)产区集中在云南少数区域,具有产区稀缺性,外来资本进入放大品类认知度。因此,普洱茶凭借独特的保健功效与收藏价值获得消费者越来越多的青睐。根据中国茶叶流通协会数据,普洱茶成品茶产量从2009年4.5万吨增长至2018年14.3万吨,年均复合增速达13.7%,远超茶叶总产量7.5%的复合增速;目前普洱茶CR3市占率仅约3.3%,但2019年头部企业增速均在15%以上,未来集中度提升潜力充足。

普洱茶:募投项目解决自有产能短板,助推品类份额提升。目前公司自有产能超过3万吨,2017-2019年产能利用率分别为70%、74.2%、58.7%,现有产能尚未满产运行,但普洱茶生产方面主要采用租赁第三方进行生产,价格掌控力较弱,自有产能方面存在短板。本次公司上市募资拟投资2.9亿元用于云南普洱茶产能建设项目,对中茶凤庆现有厂区的基础设施、动力电源和消防安防等方面进行整体改造,引入先进生产工艺和生产设备,提高普洱茶紧压茶、小包装产品的生产加工产能,同时建设云南普洱茶原料中心。项目建成后,预计可实现紧压茶加工产能3000吨/年,小包装普洱散茶加工产能500吨/年,滇红茶加工产能250吨/年。随着后续项目投产,我们认为普洱茶的采购价稳定性将有效提升,为提高普洱茶市场份额奠定扎实基础。

绿茶:未来计划通过多重合作方式,强化绿茶第一大品类短板,打造另一增长极。绿茶作为行业第一大品类,中茶的销售规模较小,公司上市后有望在丰富的产业资源和资本市场共同推动下,积极提高绿茶品类销量量,根据公司招股说明书,公司计划在未来2-3年推进在安徽、浙江等地区的基地建设,加强与安徽、浙江、四川、湖北等地区优势茶叶企业的合作,适时通过合资、并购等方式弥补公司绿茶业务短板。

4.2精简产品数量,努力打造高价位明星单品

收缩产品线,积极培育明星大单品,驱动产品均价提升满足消费升级需求。从近3年数据来看,公司最高价位的产品每公斤均价只有200元,大量产品均价不到100元,导致公司毛利率只有40%左右,远低于澜沧古茶的60%+(招股说明书数据),我们认为核心原因一是全品类运营模式下,各条产品线的总数量过于冗杂,导致价格定位不清晰;二是高价位核心单品的打造力度不够,品牌塑造层面有待加强。根据招股书,未来2-3年公司计划将精简产品数量,优化产品结构,形成“高销量、高毛利”的核心产品为主,并搭配有长期稳定供应的经典民生茶的产品体系;将重点打造几款有传承有代表性的超级单品,对潜力单品进行重点推广宣传,形成更多具有突出市场影响力的明星产品。

小罐茶异军突起,产业经营思路值得中茶借鉴吸收。根据茶周刊显示,小罐茶成立5年多时间收入突破10亿元,产品定位全品类高端茶品牌,通过整合优势茶业资源以及借助互联网思维快速取得一定市场份额,我们认为小罐茶核心解决了行业几大痛点:产品使用便捷性、高品质的稳定性、品牌定位的有效认知度。从京东商城自营店显示,小罐茶的乌龙茶等组合产品,同等重量的产品均价是中茶的接近4倍,充分体现了品牌效应带来的高品质认知溢价。目前茶叶行业处于品牌认知初期,产业机会依旧较多,对于中茶未来培育高价位单品,我们认为具备一定优势,中茶作为行业内资源禀赋最强的企业,有能力提供高品质标准化的产品,只是在产品定位和品牌塑造方面仍需要灵活化运作;在股权激励充分驱动下,中茶机制具备较强灵活性,我们期待企业能积极培育或引入优秀销售人才,为未来产品升级提供运营支持。

4.3加大营销网络及品牌建设,提高区域市场渗透率

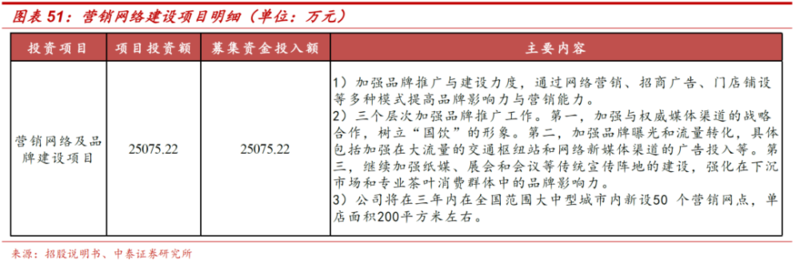

营销网络及品牌建设项目:本次上市募资,公司拟投资2.9亿元,计划三年内在全国范围大中型城市内新设50个营销网点,单店面积约200平方米;加强与权威媒体的战略合作,树立“国饮”形象,加强品牌曝光和流量转化,提升品牌影响力。茶叶作为中国传统文化产品的重要代表,品牌认知一直不足,我们认为公司作为行业领军企业,有望借助资本市场功能将品牌张力发扬光大;同时随着渠道覆盖面的扩大,产能布局的逐步完善,公司有望逐步开拓西南、华北、华东等空白市场需求。

5.盈利预测

1)乌龙茶:2019年收入占比29.5%,考虑疫情影响和价格的波动性,我们预计2020年-2022年乌龙茶销量分别增长5%、15%、10%,均价同比增长3%、-4%、6%,对应收入分别增长8.2%、10.4%、16.6%。

2)普洱茶:2019年收入占比22.5%,近几年处于较快增长期,考虑疫情影响和价格的波动性,我们预计2020年-2022年乌龙茶销量分别增长20%、25%、15%,均价同比增长15%、-4%、15%,对应收入分别增长38%、20%、32.3%。

3)其他茶类:2019年收入占比均低于10%,考虑疫情影响和价格的波动性,我们预计2020年-2022年花茶收入分别增长-33.5%、14.4%。-13.3%;红茶收入分别增长-28.8%、23.1%、-12.6%;六堡茶收入分别增长-1%、31.3%、15.5%;白茶收入分别增长8.2%、23.6%、13.3%;安化黑茶收入分别增长-10.8%、11.6%、-5.5%;绿茶收入分别增长-38.3%、35%、-7.3%。

盈利预测:综上分析,我们预计2020年-2022年公司收入分别为16.6/19.5/22.5亿元,同比增长1.8%/17.7%/15.3%,净利润分别为1.7/2.1/2.4亿元,同比增长5.0%/19.3%/15.7%;每股收益分别为0.25/0.30/0.35元(未考虑上市摊薄)。随着募投项目提升公司产能以及上市后中茶品牌力的逐步提升,我们认为公司有望进一步提升市场份额。

6.风险提示

行业竞争加剧风险。茶行业涉及茶叶品类众多,行业集中度相对较低、市场竞争较为激烈。如果公司不能持续提升品牌知名度和美誉度、快速拓宽销售渠道和营销网络、及时推出符合消费者需求的新产品,将有可能面临市场竞争加剧、市场份额降低的风险,进而导致公司经营业绩受到影响。

原材料产量、价格波动风险。茶叶鲜叶产量受气候变动影响较为明显,倒春寒、冰冻高温干旱等恶劣气候都有可能导致当年茶叶减产,进而导致茶叶价格上扬。报告期内,公司导致茶叶价格上扬。报告期内,公司茶叶原料成本占营业成本的比例较高,如果茶叶原料市场价格受减产等因素影响发生大幅波动,公司业绩也将存在大幅波动的风险。

新冠疫情风险。当前海外新型冠状病毒肺炎疫情仍在扩散过程中,新增确诊病例尚未见到明确下降拐点,若疫情持续扩散,将对全球以及国内经济发展造成一定程度不利影响,居民聚会餐饮活动受到影响,进而影响茶叶需求。

食品安全风险。类似于三聚氰胺这样的食品安全事件对于行业来讲是毁灭性的打击。对于食品的品质事件而言,更多的是安全事件,带来的打击也是沉重的。

原标题:中国茶叶深度报告:全品类运营的茶叶领军企业【中泰食品饮料】

注:内容转自中泰食品饮料,贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

偌大的A股市场,竟没有一家传统茶叶上市公司,“中国六万家茶企不如一个立顿”的魔咒始终是中国茶产业之痛。

放眼中国资本市场,老百姓开门的七件事,“柴米油盐酱醋”早已在A股诞生诸多的“白马”公司,唯独排在末位的“茶”产业始终不能实现资本化。

其实从2012年安溪铁观音集团闯关A股市场开市,就不断有茶企提交招股书,华祥苑、八马茶业、谢裕大、七彩云南等茶企都曾欲闯关A股市场,但截止目前A股“茶叶第一股”的位置却一直空缺。

2021年2月20日,证监会官网再次披露了中国茶叶股份有限公司(后简称为“中国茶叶”或公司)首次公开发行股票招股说明书申报稿,这意味着公司IPO进程加快,进入到预披露更新阶段。

背靠实控人中粮集团和庞大的供销网络,从体量和品牌影响力来看,中国茶叶是毫无疑问的行业一哥。然而21世纪经济报道记者研究发现,中国茶叶自产原材料比例不足10%,关键环节受制于人。销售环节市场占有率更是难以体现行业“一哥”地位,全系产品在国内市场并无明显优势,其绿茶、红茶等单项品类市占比中,最高的仅为1.67%。其IPO募投项目仅为增加产能而并非着眼于行业整合,中国茶叶更像是中粮系为推进茶业务上市而聚拢的品牌营销公司。

茶股之殇

“茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公。”中国是茶的故乡、茶文化发祥地,是世界上唯一生产绿茶、白茶、黄茶、乌龙茶(青茶)、红茶、黑茶六大茶类的国家。

我国是全球最大茶叶生产国和消费国。数据显示,2019 年国内茶叶市场销售额达2739.50亿元。《中国茶叶企业发展报告》显示,2017年我国茶叶企业总数约为6万余家。

3000亿市场规模、6万余家传统茶企始终没有撑起一家A股上市公司。与庞大的市场规模不对等的是,中国茶企的资本化始终难以破局,不仅在审核严格的A股市场,甚至港股、新三板等市场鲜有成功者。

21世纪经济报道记者初步统计,A股市场没有主营茶叶的上市公司,但在港股和新三板中并不缺传统茶企的身影。

中国茶叶与部分同行业上市挂牌公司经营数据对比

中国茶叶与部分同行业上市挂牌公司经营数据对比从2002年坪山茶业在港交所借壳上市,2009年和2011年先后有“龙润茶”和“天福茶”登陆港股市场。2014年,中国新三板出现第一家茶企谢裕大,此后包括茶乾坤、松萝茶业、抱儿钟秀、龙生茶叶等多家茶企纷纷在新三板进行资本化尝试,目前新三板中,仍有十余家公司主业为茶叶种植、销售。

值得注意的是,多家茶企上市、挂牌后,并没有引领中国茶叶实现成功的资本化,打造出茶叶中的“茅台股”,多数公司陷入业绩亏损困境。

三家港股上市茶企坪山茶业、龙润茶和天福茶均为民营企业,都是注册在开曼群岛的离岸公司,其中国内茶企坪山茶业和龙润茶是通过“借壳”登陆港股,只有天福茶通过IPO发行上市。

从事高端传统中国乌龙茶的坪山茶业因为业绩不佳早已变身为区块链集团公司;号称普洱茶第一股的龙润茶背负“新国礼”荣誉登陆港股,却因业绩连年亏损、股价不振,2019年9月9日被香港联交所被强制除牌;目前港股硕果仅存的茶叶股天福茶也不得不通过大规模回购提升股价。

新三板挂牌的茶企业绩则分化严重。21世纪经济报道记者发现,目前可统计的15家新三板茶企,2020年有10家出现业绩大幅下滑,其中雅安茶厂、子久文化、松萝茶业下滑幅度达30%。全年营收过亿的新三板茶企中仅有美灵宝、谢裕大、茗皇天然、松萝茶业等4家,营收规模居前的美灵宝2020年上半年营收不过1亿元,而近一半的新三板茶企甚至处于亏损的边缘。

资本市场上的茶股生存状况近乎悲惨。

中国茶叶市场行业集中度低,茶企数量多而分散,“有好茶,无名牌;品牌多,各品类同质化严重”的难题,让茶企的资本化之路更为坎坷。

“现在国内的茶行业正处于一个良莠不齐、低质高价的发展阶段,有品类没品牌、标准化和规范化有待加强。”中国食品产业分析师朱丹蓬认为,解决中国茶企的资本化难题,需要品牌企业引领。在业界看来,中国茶产业突围需要涵盖茶叶种植、采购、加工、销售和研发的全产业链品牌企业引领。

中茶困局

IPO冲刺中的中国茶叶是否有实现中国茶叶第一白马股的底蕴?

中国茶叶是中粮系全力支持的国有控股茶企,其前身系成立于 1949 年 11 月的中国茶叶公司,是新中国第一家国有茶叶公司和贸易系统中最早建立的全国性专业总公司,时任农业部副部长、被尊称为“当代茶圣”的吴觉农同志出任第一任经理。2019年,中国茶叶实现总营收16.34亿元,净利润达1.66亿元。

体量规模上看,中茶公司是最能代表中国传统茶企的上市旗帜。

2017年至2019年中国茶叶经营情况

2017年至2019年中国茶叶经营情况 但21世纪经济报道记者研究发现,中国茶叶仍旧不能摆脱中国传统茶企的发展通病,其更像是中粮系为推进茶业务上市而聚拢的品牌营销公司。

2017 年,中国茶叶前身中茶有限(备注:中国茶叶由中茶有限整体变更设立,为避免误解,后文中中茶有限和中国茶叶统称为中国茶叶)进行混合所有制改革之前,是中粮系100%控股的中土畜公司的全资子公司,绝对的国有茶企。2015 年10月,中粮集团批复整合旗下的茶叶业务,推进公司上市进程。

2017年4月,为推进中国茶叶混改、上市,中粮集团同意中国茶叶资产范围调整,将之前中国茶叶旗下的中粮山萃、海纳百川、中宏生物、三利广展调整至剥离至中土畜。

之后,中国茶叶开启一系列并购。2017年5月,收中茶厦门40%股权;2019年3月,收购中茶凤庆51%股权。

为避免同业竞争、整合茶叶资产,中国茶叶2020年5月从中土畜广西茶叶公司收购梧州茶叶100%股权,同年6月从中土畜收购中茶科技83.87%股权,10月又从佳沃集团等手中收购中茶龙冠60%股权。

资产整合之外,公司积极引入外部投资者。2017 年6月,中国茶叶当时唯一股东中土畜决定,通过增资及产权转让方式引入 Polystone、国寿财险、天津紫茗、鲲信茗羽、三井物产五方作为新股东。中土畜将其所持中国茶叶45%股权对外转让,转让价款合计 4.55亿元。

中国茶叶引入外部投资机构时,明确提出中国茶叶及中土畜总公司应尽最大努力尽快为公司的上市做准备,并应尽最大努力在投资人交割后 3 周年之前完成公司上市。

2019 年 12 月,中国茶叶股份公司设立,中国茶叶及中土畜公司再次明确要在2020 年 12 月 31 日之前完成提交上市的申请材料。

2020年6月,中国茶叶首次递交招股申报稿,拟募资5.4亿元建设云南普洱茶产能建设和营销网络及品牌建设两个项目。

急速整合搭建冲击上市的中国茶叶成色如何?

招股书显示,2017 年至2020年上半年报告期,中国茶叶营收分别为12.29 亿元、14.90 亿元、16.34 亿元和7.71 亿元;净利润分别为1.84亿元、1.45亿元、1.66亿元和8341.33万元;归母扣非净利润分别为7960.73万元、1.31亿元、1.44亿元和7467.24万元。

虽然大力整合,但中国茶叶的营收在报告期内已出现下滑趋势,市场占有率上更是少有亮点。招股书显示,中国茶叶85%左右的销售依赖国内市场,但全系产品在国内市场并没有明显优势。

以2019 年为例,中国茶叶绿茶国内销量仅为0.02 万吨,占比 0.02%;乌龙茶国内销量仅为0.38万吨,占比 1.74%;红茶国内销量为 0.38 万吨,占比 1.67%;黑茶国内销量为0.37 万吨,占比 1.15%;白茶国内销量为 0.03 万吨,占比 0.77%。

贡献中国茶叶50%以上的营收乌龙茶和普洱茶两大种产品在国内市场同样没有优势可言。

此外,中国茶叶数据显示,公司的境外市场因为技术壁垒和关税壁垒等原因正在快速萎缩,主要外销市场销售出现大幅下滑。

更让市场担忧的是,中国茶叶自称全产业链监控运营,但是其招股书透露,从原材料到销售,中国茶叶并没有掌握关键优势。

报告期内,中国茶叶的主要原材料毛茶、精制茶90%以上需要外购,自产的额度占比甚至不足10%。

中国茶叶仅有下属公司中茶松溪和中茶龙冠各有一处自有茶园,中茶松溪为承包的福建省松溪县国营茶场2420.42亩茶园,承包经营30年,拥有茶园管理使用权,无生物资产,仅有中茶松溪4名员工负责管理。中茶龙冠自有茶园承包面积仅为300亩,承包期为50年;农田承包面积约为100亩,承包期为30年。

中国茶叶坦言,并未通过供应商控制茶园,茶园所有权归供应商或农户所有。这意味着中国茶叶并不掌握原材料供应环节,采购面临着较大的市场波动和产品质量问题。

销售模式上,中国茶叶采取直销和经销模式,品牌茶业务采取“经销为主,直销为辅”的销售模式,原料茶业务主要采取直销的销售模式。而报告期内,公司65%的产品需要依赖经销商销售。

上游不掌握原材料产能,下游不掌握市场,中国茶叶的定位或许为品牌运营商才更准确。为上市而上市,快速整合的中国茶叶与能引领茶叶品牌的全产业链公司相距甚远。

证监会的反馈意见中,对中国茶叶的采购和销售模式重点关注,直接质疑运营模式能否控制优质茶叶资源,各销售子公司和渠道是否规范到位,是否存在销售未披露风险。

就此问题,21世纪经济报道记者多次致电中国茶叶,但是电话始终无人接听。

后市之忧

中国茶叶还未拿到上市的通行证,市场已经对传统茶企的运营模式和发展前景提出诸多质疑。

近年来,新式茶饮和茶品牌不断诞生,带着互联网思维的品牌,明显比传统茶企更加受到资本的青睐。除了上述两家的传统茶企拟上市A股之外,不少新式茶饮品牌也加入了冲刺上市的大军。

2021年2月11日,新式茶饮品牌奈雪的茶正式向港交所提交招股书,不出意外,奈雪的茶或许会摘取“新茶饮第一股”。在此前还有新式茶饮“行业老大”的喜茶和“200亿市值黑马”的蜜雪冰城被传上市。

业界认为,现代饮茶的习惯已经改变,立顿等知名茶叶品牌早已通过工业化、规模化和品牌化引领世界茶产业市场,中国传统茶企依然走着人工制茶模式运营,行业具有明显农产品特点,品类多、种植分散。

传统茶企茶产品、茶衍生物等开发不足,大多以原叶茶、茶粉等低附加值产品为主,品牌塑造难、利润不高,无法实现工业化、标准化生产,决定了很多传统茶企没有快速成长的商业模式。

同时,茶企经营的产业链较长、管理欠缺规范,使得行业外资本无心进入,传统茶企也很难迈入资本市场。

目前,我国茶叶产业多年存在产大于销、出口结构失衡的痛点,传统茶叶市场面临萎缩的风险,行业公司普遍面临较大的销售压力。

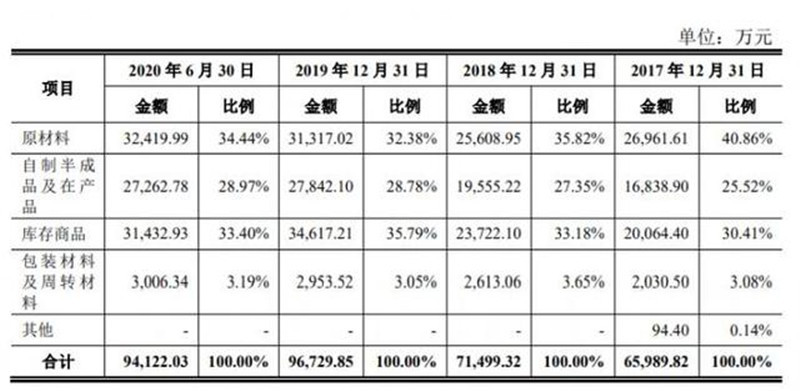

报告期,中国茶叶存货快速增长

报告期,中国茶叶存货快速增长中国茶叶招股书显示,截至2019年12月末,公司的现有设计产能超过3万吨,但公司2019年产能利用率只有58.71%。如果募投项目顺利投产,中国茶叶又将实现紧压茶加工产能3000吨/年,小包装普洱散茶加工产能500吨/年,滇红茶加工产能250吨/年。巨量的产能如何消化,是中国茶叶始终绕不开的问题。

目前公司已积累大量存货亟待销售,报告期各期末,公司存货账面价值已分别高达6.6亿元、7.15亿元、9.67亿元及 9.41亿元,占各期总资产的比例分别为 38.31%、39.42%、45.51%和45.62%。

中国茶叶称,如果未来茶叶市场需求发生重大不利变化,可能导致公司存货的变现净值降低,将面临较大的存货跌价损失,对经营业绩产生不利影响。

中国茶叶的最大底气来自于中粮集团,公司拥有的核心优势也仅限于此。

相较于国内87家总资产超过1亿的茶企和6家总资产超过10亿茶企,中国茶叶并没有突出的优势。依赖整合资源,为上市而上市的资本化运作,想靠中国茶叶在资本市场创造个茶叶“茅台”,目前来看依然很难。

作者:韩永先

原标题:自产原料比例不足一成 市占比最高仅1.67% 中国茶叶行业“一哥”成色不足

来源:21世纪经济报道,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

“茶和世界,共享发展”

第五届中国国际茶叶博览会

将于2023年5月20日—24日

在杭州国际博览中心举办

中茶云南于3D馆T726号展位参展

敬请期待

第五届

中国国际茶叶博览会

展馆:锁定3D展馆T726展位

展会时间:

2023年5月20-24日

展会地点:

杭州国际博览中心(G20杭州峰会主会场)

地址:杭州市萧山区奔竞大道353号

交通攻略

1.杭州萧山国际机场→杭州国际博览中心

距离21公里,乘坐出租车约60元。

乘坐地铁7号线转6号线到博览中心站A出口。

2.杭州火车东站→杭州国际博览中心

乘坐地铁4号线转2号线再转6号线博览中心站A出口

3.杭州城站→杭州国际博览中心

地铁1号线转6号线博览中心站A出口

本届茶博会将于5月20至24日在杭州国际博览中心举办。展会将聚焦乡村振兴、喜迎亚运、共同富裕,规划成就展区、品牌展区、特色展区、推介活动区等四类展区,全面展示我国茶产业发展成就,打造中国同世界交流的重要平台。

“茶和世界,共享发展”,依然是国际茶博会的主题。本届茶博会持续创新办展方式,突破空间距离限制,打造网上国际茶博会。借助电商高地杭州的地利,充分发挥数字技术在茶产品营销、茶品牌宣传、茶文化传播、茶知识普及等方面的作用,吸引国内外展商入驻,推行线上直销和线下体验相结合的新零售模式,展示茶品牌、宣传茶旅游、促进茶贸易,进一步扩大茶博会影响力,实现全球共享共品。

中茶3D馆T726号

展位图

中茶云南作为中粮集团旗下中国茶叶全资子公司,自成立以来,根植云南,为云南茶产业的发展做出了不可替代的贡献。进入新时代的中茶公司,主动肩负起做大做优茶产业使命,高标准谋划“十四五”发展,践行“好茶在中茶”的品牌理念,为茶产业高质量发展贡献中茶力量。

重磅产品来袭

本次杭州茶博会,中茶云南携2022中茶八八青饼-易武版、中茶茗山冰岛老寨橡皮筋、中茶圆梦飞天等重磅产品亮相展会现场,邀您前来品鉴。

好茶在中茶

中茶普洱

与您不见不散

文章中相关资料来源于“中国国际茶叶博览会”官网。