云南茶山旧照

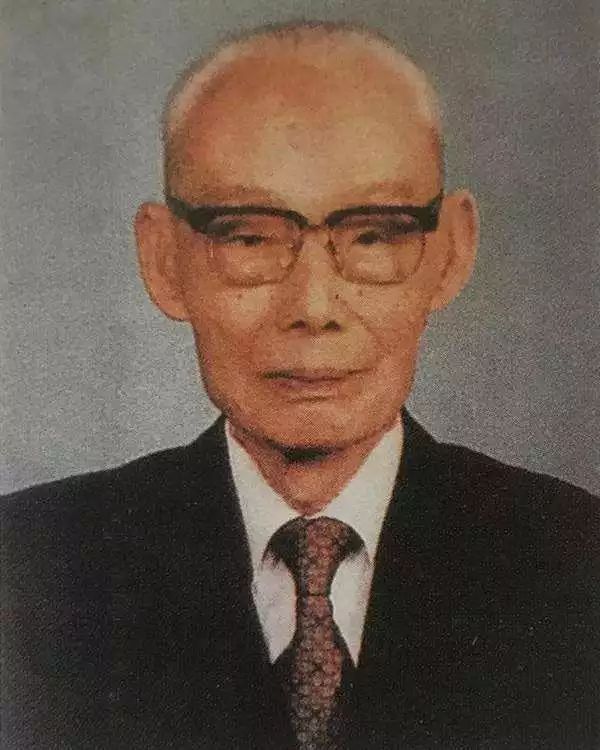

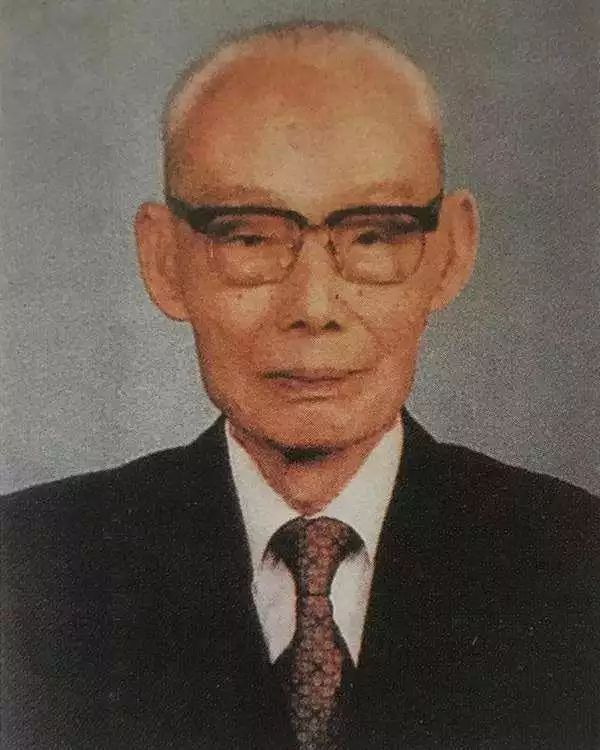

云南是世界茶树的原产地,茶树资源丰富,茶叶生产历史悠久。千百年来,茶叶既是云南茶区许多老百姓赖以生存的依靠,也是地方政府收入的重要来源。19世纪中叶以后,由于西方资本势力的掠夺和挤压,加之印锡茶及日本茶盛行,中国茶叶在世界的地位下降,云南茶业也随之逐渐衰落。一批有识之士认识到,必须引进先进的种植技术,改进茶叶质量,提高茶叶制作水平,才能恢复中国茶叶在世界的地位。云南人朱文精致力于茶业事业发展,创办了云南第一个茶业实习所,开办了云南第一个茶业试验场,超前规划茶厂发展,是云南近代茶业发展的先驱。

1920年10月,朱文精、陈洪畴拟制的《开办制茶工厂计画书》(节选)

负笈东瀛

朱文精,号映楼,云南会泽人。清末,朱文精考入省会师范完全科学习,两年后毕业,进入陆军速成学生队学习军事。适逢云南选送留日学生,朱文精顺利通过考试,成为留日预科学生。

1913年,云南实业司组织人员赴日本考察实业,其中就包括茶业。考察结束后,云南参议会提出整顿云南茶业的提案,建议从预备留日的学生中,抽拔几人学习日本茶业。有趣的是,当时云南驻日调查员王九龄却认为,选派留学生在日本学习茶业费用过大,不如从日本请4至5名教习来滇教授,“每人月五十元即可”。这个缺乏长远目光的建议被否决。1913年,云南选派了40名学生赴日本留学,分学不同的科目,朱文精、陈洪畴(云南陆良人)学习茶科。

朱文精立下“学习救国”“实业救国”的宏愿,在日本留学近5年,努力学习茶树选种、育苗、病虫害防治等科学技术,实习各类茶的制作方法。1918年,朱文精学成归来。由于当时国内正在进行反对北洋军阀独裁统治的护法运动,交通受阻,他就先到当年5月刚成立的安徽省立第一茶务讲习所担任主任教员。他自编讲义,讲授茶叶地理等课程。年底,局势稍微平稳后,朱文精即结束在安徽的工作回到云南。在与云南督军兼省长唐继尧会面后,胸怀振兴云茶良策的朱文精“受到云南督军兼省长嘉许”。唐继尧请他为云南茶业发展出力,让他与实业科长共商改良扩充云南茶业大计。

1919年12月,云南省长公署任命朱文精为茶业实习所所长的委任状

实地勘察

有着日本学茶的背景,加上在安徽茶业讲习所的教学经验,朱文精对如何发展云南茶业很有心得,也很有信心。在他的强烈建议下,云南省长公署同意从两个方面入手实施茶业改良计划:一是在省会或滇越铁路沿线附近宜茶地点开办茶业试验场,博征茶种,以新技术试行栽培;二是开办茶业实习所,招选合格学生,教授有关茶业发展的各门学科,实习种茶制茶,为改良全省茶业培养人才。1919年2月,受省长公署委派,朱文精、陈洪畴前往宜良、阿迷(今开远)调查适宜作茶业试验场的地点,为开办茶业试验场作准备。

1919年2月17日,朱、陈二人动身前往宜良,19日即开始实地踏勘。在宜良县协助下,他们走遍该县所有产茶的地方,同时调查县属寺院是否具备改作试验场的条件。宜良的岩泉寺、大村、回回村、上栗者村、下栗者村、李毛营、朱官营、娄子营等30多个村子留下他们寻访的足迹。这些地方,有的产茶,但没有开办茶园的合适地点;有的地方茶树虽多,但水利、交通不便,人工费高,不适合开办茶园。岩泉寺条件很好,但地价昂贵,“泉源甚高,下面之地,颇宜植茶,然土地多属民间所有,尽皆辟为园圃,价值昂贵,购之不易。”

在阿迷,他们考察了南城外和北门外公地,南城外公地土地低湿,不适合种茶,北门外公地只有八九亩,不足使用。且阿迷人工费是宜良的两倍,生活费也较宜良高,设试验场会亏损很大。经过详细调查,综合考虑土壤、水利、交通、人工等情况,二人一致认为,离宜良县城七里地的上栗者村及附近的望海庙,是建设模范茶园及茶业试验场的首选地点。从宜良、阿迷考察回来,朱文精完成了实地勘察报告书,绘具了宜茶地点的略图,为发展茶业作出规划。

1922年10月,云南茶业实习所为购买茶种事给实业司的呈文

育人制茶

1919年5月,朱文精开始筹办茶业实习所和宜良茶叶实验场。12月,云南省长公署任命朱文精为茶叶实习所所长,陈洪畴为茶叶实习所技术员兼宜良茶叶试验场场长。1920年,宜良茶叶试验场成立,茶业实习所也着手招录学员,学员由各产茶县选送,这是云南茶业职业教育的开端。据档案记载,朱文精“自承办以来,热心任事,教授学科,则尽心讲解,教授实习即以身作则,勤慎将事,从未偷安片刻”。“身兼司、管、教,事事躬亲”。朱文精自己教授茶业各科,包括茶业历史、茶业地理、茶业概论、茶地选择及整理法、茶种培养法、茶树栽培法、茶芽采摘法、茶树病害学、茶之分析、茶业经济、绿茶制造法、红茶制造法、茶叶贮藏、茶叶配合包装法、茶品检查法、茶叶贩卖术、茶叶组合经营事例等,课程内容涵盖茶叶生产、制作、销售全领域。实习所先后培养毕业学生3个班,为近代云南茶业发展培养了第一批人才。

1922年11月,朱文精将实习所焙制的5种茶样交实业司,转送上海总商会延请专家评定。担任上海总商会展览会茶叶审查员的胡德馨、陈翊周、谢蓉斋3位茶业专家在详细查验品评茶样后,联合出具了报告书。报告书记载,5份茶样,合红茶1份,绿茶4份,分别是橙黄、龙华、凤眉、雀舌、兰叶。其中兰叶“叶嫩味鲜浓”得分最高,获得80分。总体来看,专家们认为茶业实习所送评的茶叶,无论红茶还是绿茶,茶叶的底子都好,但制法上尚欠精研,还需提高。

1923年1月,茶业专家胡德馨等对云南茶业实习所制出品的检验报告书

模范茶园

茶园是茶业生产的根本。1922年9月,云南实业司为进一步发展茶业,也为了方便实习所学生实习,准备在省城昆明附近创办模范茶园,派朱文精会同该司总务科科员李家和查勘相宜地点。经过多方实地查勘,1923年4月,朱文精代表茶业实习所签下协议,以每年80元的租金,租下军需局位于昆明大麻苴村牧野山的全部土地,作为茶园。1924年1月,大麻苴模范茶园正式开办。大麻苴离昆明约20里,土质较为适宜植茶,其附近十里铺所产十里香茶一向为云南名茶。模范茶园面积宽大,且连接新修的迤东汽车大路,交通颇为便利,实习所第三班的学生就在茶园实习。一年后,模范茶园先后栽种茶秧80亩10万余株。1928年,模范茶园被云南建设厅命名为第一茶业试验场。1939年3月,云南茶业改进委员会在此基础上,成立云南茶业技术人员训练所,成为云南培养茶业人才的基地,培育出了众多茶业专门技术人才。

超前规划

开办制茶工厂,利用机器制茶,提高茶叶产量,是世界近代茶业发展的重要经验。为发展云南茶业,朱文精提倡开办制茶工厂,“利用机械,因世界之趋势改良制造,讲求包装,销售各地”。1920年10月,在了解云南茶业基本情况的基础上,朱文精与陈洪畴共同拟写了制茶厂开办计划书,并对经费作了概算。他们认为,建设工厂的地点与原料、交通、关税、人口、市价都有关系。关于原料,据他们了解,云南产茶最多的地方是思普一带,“猛(勐)海、易武、漫乃、漫撒、猛(勐)腊、优乐、倚邦、猛(勐)遮八大茶山,名为八大茶山,每年出产8000余担(每担100斤)”,“其中猛(勐)海产茶最多,约占3000余担”。猛(勐)海除了产茶最多外,还有人口户数多,人工费、生活费、薪炭费低廉的优势,比较适合建厂。

按照朱文精和陈洪畴的规划,设立工厂还需建筑房屋、购买机械、装置器具、聘用人工等。制茶机器需要购买的有凋萎机、蒸热机、打叶机、揉捻机、解块机、干燥机、筛整机、装箱机、压榨机、原动机等,大致测算下来,设立一个制茶厂,加上杂费开支,在当时约需经费42000元左右。他们的计划书也对茶厂建成后可能取得的经济效益作了初步估计:生产费约合每斤茶叶3角5分,“此工厂成立后若用职工30人,与机械同时并作,一日可出1500斤,以云南气候而论,可制半年,以半年计算,可出产30万斤,每斤平均可卖6角,约得18万元。除去资本金10万零5千元,约得75000元之利益”。且猛海(今勐海县)生叶多,可扩大生产,如果情况好,景谷、缅宁(今临翔区)也可开办制茶厂,利润亦相当可观。

朱文精、陈洪畴对在勐海设立茶厂的规划,论证充分,切实可行。但因为当时云南地方财力所限,并没有付诸实施。后来在抗战时期,云南中茶公司在勐海创建佛海茶厂,与20年前朱文精的想法不谋而合,印证了朱文精的独到眼光和超前谋划。

虽死犹生

1924年12月10日,为进一步扩大宜良茶业试验场的规模,朱文精在整理苗圃后到宜良宝洪山调查土质气候,为推广种茶寻找合适地点。时值冬季,当一行人走到山顶时,天气骤变,朱文精突然身体不适。回到家中后,身体仍时寒时热,四肢无力,但他仍然坚持授课,至1925年1月15日,病势加重,卧病不起。1月29日,朱文精与世长辞。

朱文精临终之前,念念不忘的还是茶业。他把学生叫到病床前,叮嘱了三件事:一是第三班学生的学业还有一学期,应继续求学,以终学业,不要辜负政府“三令五申从各地征调学生受训的美德”;二是希望将来各位学生毕业回籍服务,整理茶业,勿见异思迁;三是宜良试验场及大麻苴茶园宜请政府永久维持,三年即收成效。最后他有一个愿望,希望死后能埋葬在大麻苴山地,每天看着茶树生长,看着学生在茶园实习,看着茶园取得成效,“如是,则文精死之日,犹生之年”。

朱文精开创了云南近代茶业发展史上诸多第一,业绩卓著,虽死犹生。

作者:陈静波 梁屹峰 云南省档案局(馆)

图片提供:云南省档案局(馆)]

注:图文贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

在尘封的历史中寻找茶香

谈到普洱茶文化,地理位置靠近古六大茶山的勐海似乎更有影响。西双版纳茶区,过去以澜沧江为界,分江北和江南茶区。江北的六大茶山,曾经在普洱茶的发展历史上各领风骚,此后渐渐形成了以易武为中心,江南的六大茶山,除了景迈之外,其余的南糯、佛海、勐宋、南峤和巴达,都属今天的勐海,而且由于气候及环境更适合茶叶的生长,勐海在普洱茶界的影响,渐渐超越了江北的易武,成为普洱茶版图中举足轻重的地方。

著名学者李拂一先生曾在《佛海茶业概况》中说道:“普洱茶叶,驰名天下……而普洱府志载,距今数十年前,十二版纳出产茶叶,概集中普洱制造,同时普洱又为普思沿边一带茶叶之集散地。后制造逐渐南移,接近茶山。今则大部集中佛海制造矣。”最初,在江北安营扎寨的茶商认为佛海一带所产之茶为“坝茶”,品质不如易武和倚邦一带优良。其实,在勐海出现大量生产性茶庄以前,勐海每年都有数千担散茶运往思茅压制成饼茶或“紧茶”分销给商人,其实,即使是资深的普洱茶品饮者,也很难辨别出谁是“山茶”,谁又是“坝茶”。

为了求证佛海茶叶的品质,李拂一先生曾在1934年前后,以佛海附近所产茶叶,制成“红茶”寄请汉口兴商砖茶公司黄诰君代为化验,结果是佛海所产茶叶“品质优良,气味醇厚。”而运销到西藏后,当地的藏胞认为和酥油加盐饮用,足以御寒、壮精神,由幼而老,不可一日或缺。

在李拂一先生完成《佛海茶业概况》一文的1939年,勐海产茶数量,在十二版纳各县区已经是首屈一指的了:“佛海、车里(今景洪市)、南峤及宁江(今勐海县)等县区,凡海拔四千尺左右之山地,或原野附近之小丘陵,皆滋生茶树。尤以佛海一县之产区最广。”

李拂一

勐海在普洱茶界的兴起,一个重要的原因是茶庄的出现。大约在1908年前后,勐海出现了制作普洱紧茶的茶庄,此后的几年,茶庄发展到20多家,它们借茶叶产地的优势,迅速壮大,于是先前运往他处加工的茶叶,留在了勐海本地,促进了勐海普洱茶生产企业的发展。尤其是1938年佛海茶厂和南糯山茶厂的兴办,勐海县在很短的时间声名鹊起。佛海茶厂借普洱茶扬名海外,而勐海因拥有佛海茶厂,成为普洱茶版图中众人瞩目的地方。

勐海茶厂(原佛海茶厂)

在勐海的普洱茶庄如雨后春笋出现的时候,在澜沧江另一面的凤庆,却还老老实实担当着原料供给大县的角色。谁也说不清楚凤庆丰厚的历史文化为什么没有在普洱茶的生产上结出更为丰硕的果实。到了上个世纪20年代,大理喜洲严子祯在下关建立永昌祥商号,开始大量生产沱茶和藏销紧茶。严子祯的生意做得很大,他的产品不但通过缅甸、印度入藏,而且他还在宜宾、重庆、汉口、上海和缅甸的瓦城设分号。可以发现,严子祯不仅是个精明的商人,而且是一个有着眼光的营销战略家,借助长江水道,严子祯将他的产品营销到了全国各地,这在交通不便的旧时,水道的确是一个地方与外界相连的动脉,严的沱茶和紧茶生意顺着茶马古道和水道迅速做大了。而大量的沱茶和紧茶生产是需要原料基地来支撑的,凤庆就历史地扮演了原料基地的角色。

严子祯

当时严子祯所生产的沱茶,凤庆晒青毛茶是必不可少的原料,因此民国17年(1928),“永昌祥”在凤庆设立了商号,不过生意兴隆的严子祯并没有打算在凤庆建生产基地,他在凤庆设商号,主要是为了竞购毛茶,并有效地控制沱茶原料。民国21年,又有外地人看好凤庆的原料,在凤庆建立了福利和、复协和、复和春三个茶叶商号,到了30年代末,虽然凤庆的茶叶商号发展到了20多家,较有名的除了以上四家以外,还有文运记、宝丰祥、顺天昌、升记、时泰兴、裕德兴、协兴利、士宝源、益友店、永利记、驷兴店、协庆兴、合兴昌、陆盛昌,这些商号大部分由下关茶号分支于此,但他们几乎都只是做收购毛茶的买卖,然后运到下关改造成紧茶或圆茶。在这些茶叶商号中,严子祯的“永昌祥”是最有实力的一家,当时凤庆的茶叶产量已经达到1250多吨,但半数以上被严子祯收购,其实力足以左右顺宁的茶叶。

这一现状直至1939年顺宁实验茶厂建立以后才得以改善。事实上,在生产“红茶”之前,凤庆与云南全省各茶区一样,千百年来只生产绿茶类的晒青茶,或以晒青茶为原料的砖茶、沱茶、饼茶,或以晒青茶为原料的普洱散茶。而在勐海茶厂、凤庆茶厂和下关茶厂建厂初期,彼此的主打产品并没有决定下来,勐海茶厂除生产紧茶和饼茶外,也生产红茶;而顺宁茶厂在生产红茶外,也生产砖茶和饼茶。他们与下关茶厂、昆明茶厂同属于中茶公司,有着深厚的血缘关系,人员的往来交换也比较密切,使得三家茶厂彼此没有什么秘密。

顺宁茶厂建厂初期,日子并不好过,大理的永昌祥显然不愿意自己的原料基地出现这么一个雄心勃勃的茶厂,它的办法就是抬价抢购晒青毛茶,顺宁茶厂为了能收购到满足自己生产需要的原料,除在城郊直接收购鲜叶加工红湿毛茶外,还先后到云县、博尚等地设收购站收购供“一母同胞”康藏茶厂(今下关茶厂)、复兴茶厂(今昆明茶厂)生产沱茶和砖茶的原料,由于顺宁茶厂是以生产红茶为主,因此,凤庆尽管是作为优质大叶种的原料基地,但却没有像当年的易武与勐海那样,涌现出许许多多普洱茶庄来。据《凤庆茶叶志》介绍,当年顺宁茶厂收购的原料,在完成调拨后,也有部分用来加工成沱茶和砖茶行销,但毕竟不是其主打的产品。因此作为一个茶叶之乡,凤庆对普洱茶最大的贡献是它扮演的幕后角色,今天,除了凤庆茶厂生产“凤牌七子饼茶”、“凤牌甲沱”和临沧茶厂生产银毫沱茶有影响之外,并没有留下许多传诸后世的普洱茶产品。

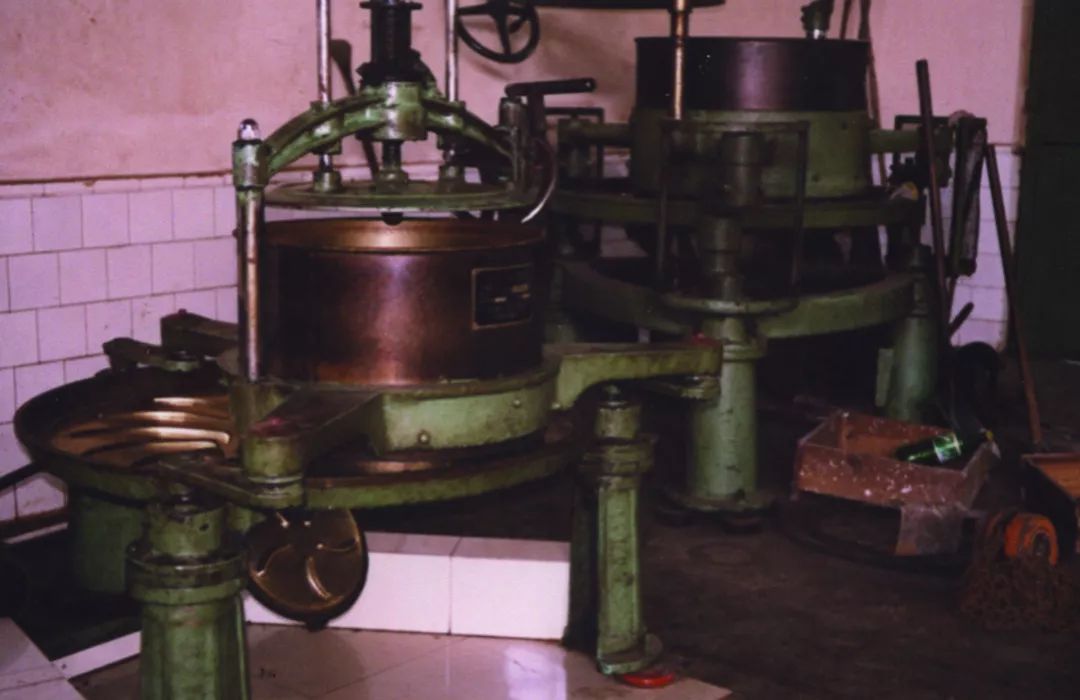

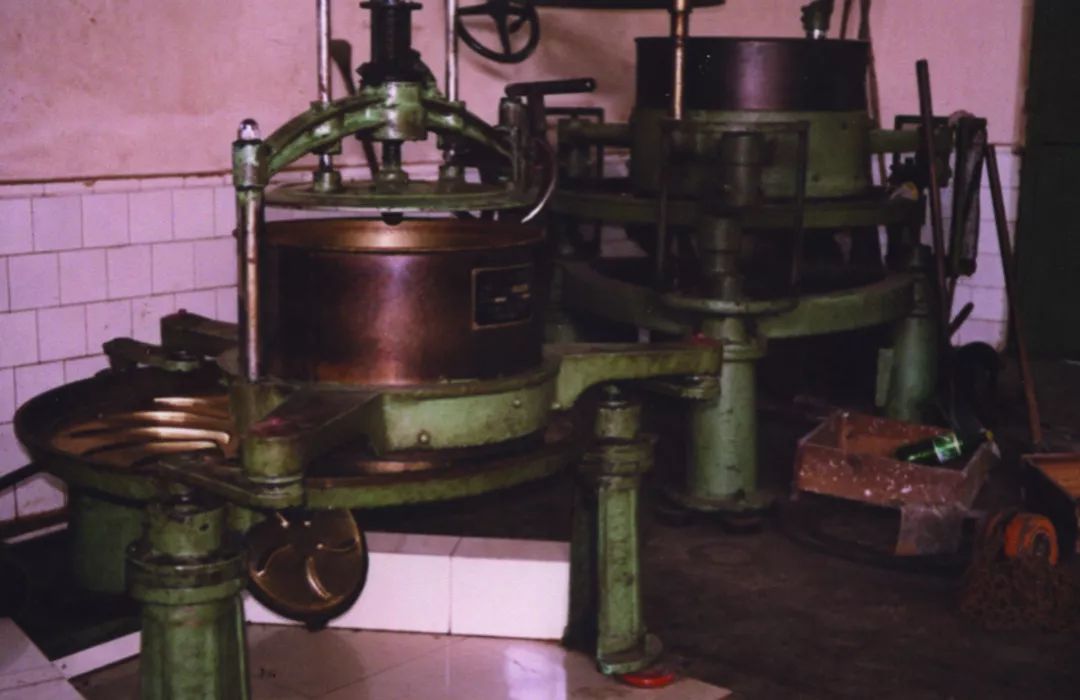

60年代制茶机器

与严子祯在凤庆只收购原料不同,佛海(今勐海)雨后春笋般出现的大小茶庄不仅将勐海作为原料基地,更将它作为一个生产基地和集散地。当然,尽管西双版纳种植茶叶的历史已有数千年,但其最大的产茶区勐海成长为今天普洱茶最富盛名的重镇,却是近一个世纪以来,逐渐穿过时间的帷幔,呈现出来的。如果说陆羽在著《茶经》时,或因见识、或因高山阻隔,没有认识到云南在中国茶叶版图上的重要地位还可谅解的话,那么清代学者檀萃在其得意之作《滇海虞衡志》中,把勐海排除在普洱茶的主产区之外,不能不说是一叶障目的败笔。檀萃在书中写道:“普洱所属六茶山,一曰攸乐、二曰革登、三曰绮邦、四曰莽枝、五曰曼端、六曰慢撒,周八百余里。”他只知江北有六大茶山,而不知江南也有六大茶山,分别是南糯茶山、勐海茶山、巴达茶山、景迈茶山、南峤茶山、勐宋茶山。其实,勐海产茶的又何止才是这几座茶山,由于天赐的地理、气候以及环境,勐海土地上,可以说是山山皆锦秀,峰峰出妙茶。导致檀萃这一失误的,很大程度上是因为当年的道路难行,他没有涉足西双版纳,没有到过勐海见识地球上这块生机盎然的土地上那一望无际绵延铺陈的茶园,否则,《滇海虞衡志》对普洱茶的产区,一定会有新的阐述。

树龄1800年勐海野生茶树王

相比较起来,唐代的学者樊绰的视野就要开阔得多,盛唐气象的潜移默化,拓展了这位学者的胸襟,使他能够超越地理和历史的局限,站在一个较高的层面来看待那些还处在蒙昧之中的事物,因此他所著的《蛮书》中这样写道:“茶,出银生城界诸山,散收无采造法,蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之。”“银生城”,指的是唐代地方政权南诏所设的“开南银生节度”区域,包括今天的景东、景谷及其以南的思茅、西双版纳一带,当然也包括临沧的云县、临翔区和凤庆的一些地方,这是一个很宽泛的区域。而且与檀萃相比,樊绰也要聪明得多,他不像檀那样,将普洱茶的区域确指在六山,这样很可能挂一漏万。而是用了一个“诸”字,将茶叶的生长地都概括进去了。

勐海的普洱茶生产,在上个世纪初期有了较大的发展。在一份有关勐海茶庄的文献里,笔者见到这样的记载:民国3年(1914),思茅厘金总办玉溪人秦克廷,派办事员玉溪人周文卿到佛海经营盐茶生意,开设“广源利”商号,民国6年(1917),周文卿与朵云峰、刘华轩合伙成立“三益祥”商号,继续盐茶生意。民国14年(1925),周文卿开办“可以兴茶庄”。民国时期的“可以兴茶庄”,红色商标上绘有马鹿、白鹤松树图,印有“鹿鹤商标”字样,四个小圆圈内标以“云南猛海”四字,横行双线圈内印“可以兴茶庄”五字,中间直书六行字:“拣选上等尖芽,精工督造如法,诸君认明内票,请试非图自夸”。下方横书三行缅文,生产的茶砖很有名气。

民国13年(1924),腾冲富商董耀廷派叶安年到勐海租赁城子脚那“恒春号”后面山上赵绍虞宅,成立“洪记”茶庄,专营紧茶销藏,并优礼高价聘请思茅制茶师傅到“洪记”制紧茶。“洪记”茶庄后到7灶时,年产茶量1.5万担,1949年生产500多驮,后来转移缅甸。 民国17年(1928),鹤庆富商张静波派缅甸景栋栈的经理傅孟康到佛海成立“恒盛公茶庄”。同年,云南回族苏兴元在城子脚设茶灶一盘,制造紧茶二三百驮,售予“洪记茶庄”,年产茶1000担。民国19年(1930),新开业的茶庄有腾冲人李云生的“云生祥茶庄”;石屏人王抹时的“时利和茶庄”;广西柳州人李拂一的“复兴茶庄”;勐海土司刀良臣集资傣族合股的“新民茶庄”;傣汉族合股以景谷人罕荣邦为经理的“利利茶庄”;蒙自回族马鼎臣的“鼎兴茶庄”,有蓝圆茶、红圆茶、紫圆茶3种内飞,其内票以一月一星的“月星”为注册商标,紧茶为有柄心脏形。另还有张敏然的“大同茶庄”;有回族纳成方、纳成俊合办的茶号1家。

仅民国27年(1938),勐海开办的茶庄就有5家,它们是勐混土司代办刀栋材、曼 赛老叭双喜与利利茶庄合股开办的茶号;群众集资由石屏人梅植三开办的“大同茶庄”;普洱人张吉庵的“吉安茶庄”;傣族合资,由勐遮土司刀健刚开办设在曼洪的茶庄;由勐混傣族合股、勐混土司代办刀栋材设在勐混的茶庄。民国27年(1938),李拂一主张小茶庄联合,得到支持,于是由“可以兴”、“时利和”、“大同”、“利利”、“复兴”等茶庄参加,成立了“佛海茶业联合贸易公司”,有紧茶2万多驮,实力增强,还办了一些社会公益事业。民国28年(1939),当时的云南省财政厅在勐海创办思普企业公司所属思普茶叶试验厂,委任白孟愚为厂长。这年5月,中央经济部采纳李拂一先生建议,派中国茶叶专家范和钧率领一批技术人员,到佛海成立官办“中茶公司佛海茶厂”,机制红绿茶。 民国29年(1940),思茅“元信昌号”老板马子厚及中茶公司试验厂高价购买紧茶,茶号又增加勐宋区曼迈的石屏人陈玺、曼默的昆明人覃玉篇、佛海的大理人赵绍虞、思茅人刘肇炎四家茶庄,这时佛海的茶灶猛增至40盘,年产紧茶3.5万余担,圆茶7千余担,创佛海最高年产量,出口到香港等地的有“鼎兴茶庄”绘月星标记的紧茶。

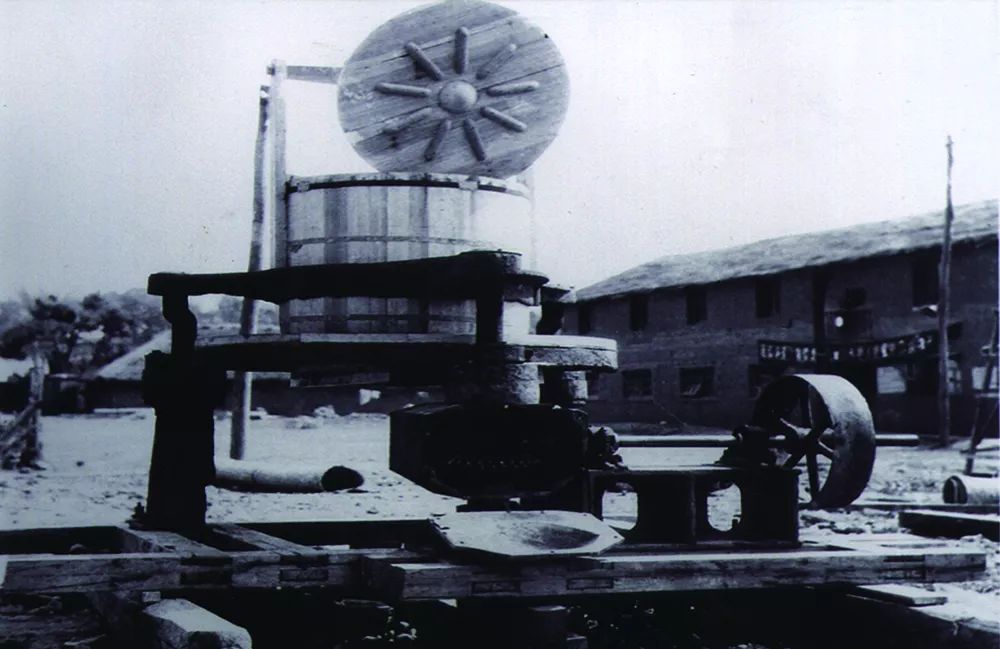

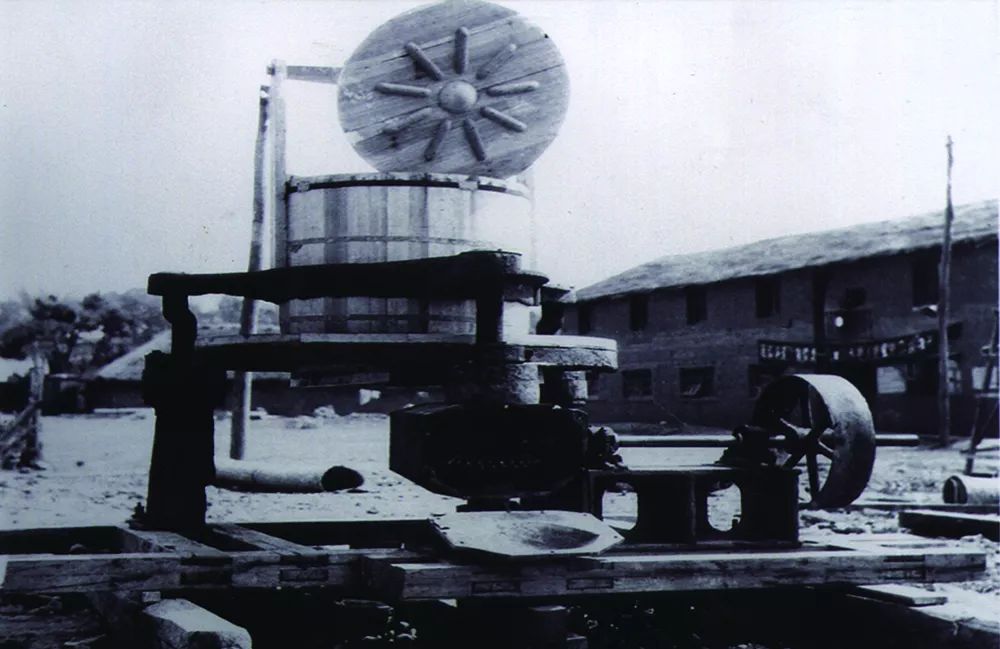

茶厂旧照

这是一份对勐海茶庄比较详细的记载,很难想象收集这些资料的人,是怎样透过历史的帷幕,将勐海尘封在时间里的一个个茶庄重新挖掘出来的,从这份极有历史价值的资料里,我们可以看到勐海在上个世纪初期,普洱茶生产的兴旺景象。但是让人奇怪的是,在历来注重历史文献纪录、整理的文化大县凤庆,我们却很难在尘封的历史中寻找到像勐海当年生产普洱茶的那种轰轰烈烈的景象。

文/ 选自阮殿蓉著《普洱茶再发现》

图/排版 六大茶山

部分图源网络

在尘封的历史中寻找茶香

谈到普洱茶文化,地理位置靠近古六大茶山的勐海似乎更有影响。西双版纳茶区,过去以澜沧江为界,分江北和江南茶区。江北的六大茶山,曾经在普洱茶的发展历史上各领风骚,此后渐渐形成了以易武为中心,江南的六大茶山,除了景迈之外,其余的南糯、佛海、勐宋、南峤和巴达,都属今天的勐海,而且由于气候及环境更适合茶叶的生长,勐海在普洱茶界的影响,渐渐超越了江北的易武,成为普洱茶版图中举足轻重的地方。

著名学者李拂一先生曾在《佛海茶业概况》中说道:“普洱茶叶,驰名天下……而普洱府志载,距今数十年前,十二版纳出产茶叶,概集中普洱制造,同时普洱又为普思沿边一带茶叶之集散地。后制造逐渐南移,接近茶山。今则大部集中佛海制造矣。”最初,在江北安营扎寨的茶商认为佛海一带所产之茶为“坝茶”,品质不如易武和倚邦一带优良。其实,在勐海出现大量生产性茶庄以前,勐海每年都有数千担散茶运往思茅压制成饼茶或“紧茶”分销给商人,其实,即使是资深的普洱茶品饮者,也很难辨别出谁是“山茶”,谁又是“坝茶”。

为了求证佛海茶叶的品质,李拂一先生曾在1934年前后,以佛海附近所产茶叶,制成“红茶”寄请汉口兴商砖茶公司黄诰君代为化验,结果是佛海所产茶叶“品质优良,气味醇厚。”而运销到西藏后,当地的藏胞认为和酥油加盐饮用,足以御寒、壮精神,由幼而老,不可一日或缺。

在李拂一先生完成《佛海茶业概况》一文的1939年,勐海产茶数量,在十二版纳各县区已经是首屈一指的了:“佛海、车里(今景洪市)、南峤及宁江(今勐海县)等县区,凡海拔四千尺左右之山地,或原野附近之小丘陵,皆滋生茶树。尤以佛海一县之产区最广。”

李拂一

勐海在普洱茶界的兴起,一个重要的原因是茶庄的出现。大约在1908年前后,勐海出现了制作普洱紧茶的茶庄,此后的几年,茶庄发展到20多家,它们借茶叶产地的优势,迅速壮大,于是先前运往他处加工的茶叶,留在了勐海本地,促进了勐海普洱茶生产企业的发展。尤其是1938年佛海茶厂和南糯山茶厂的兴办,勐海县在很短的时间声名鹊起。佛海茶厂借普洱茶扬名海外,而勐海因拥有佛海茶厂,成为普洱茶版图中众人瞩目的地方。

勐海茶厂(原佛海茶厂)

在勐海的普洱茶庄如雨后春笋出现的时候,在澜沧江另一面的凤庆,却还老老实实担当着原料供给大县的角色。谁也说不清楚凤庆丰厚的历史文化为什么没有在普洱茶的生产上结出更为丰硕的果实。到了上个世纪20年代,大理喜洲严子祯在下关建立永昌祥商号,开始大量生产沱茶和藏销紧茶。严子祯的生意做得很大,他的产品不但通过缅甸、印度入藏,而且他还在宜宾、重庆、汉口、上海和缅甸的瓦城设分号。可以发现,严子祯不仅是个精明的商人,而且是一个有着眼光的营销战略家,借助长江水道,严子祯将他的产品营销到了全国各地,这在交通不便的旧时,水道的确是一个地方与外界相连的动脉,严的沱茶和紧茶生意顺着茶马古道和水道迅速做大了。而大量的沱茶和紧茶生产是需要原料基地来支撑的,凤庆就历史地扮演了原料基地的角色。

严子祯

当时严子祯所生产的沱茶,凤庆晒青毛茶是必不可少的原料,因此民国17年(1928),“永昌祥”在凤庆设立了商号,不过生意兴隆的严子祯并没有打算在凤庆建生产基地,他在凤庆设商号,主要是为了竞购毛茶,并有效地控制沱茶原料。民国21年,又有外地人看好凤庆的原料,在凤庆建立了福利和、复协和、复和春三个茶叶商号,到了30年代末,虽然凤庆的茶叶商号发展到了20多家,较有名的除了以上四家以外,还有文运记、宝丰祥、顺天昌、升记、时泰兴、裕德兴、协兴利、士宝源、益友店、永利记、驷兴店、协庆兴、合兴昌、陆盛昌,这些商号大部分由下关茶号分支于此,但他们几乎都只是做收购毛茶的买卖,然后运到下关改造成紧茶或圆茶。在这些茶叶商号中,严子祯的“永昌祥”是最有实力的一家,当时凤庆的茶叶产量已经达到1250多吨,但半数以上被严子祯收购,其实力足以左右顺宁的茶叶。

这一现状直至1939年顺宁实验茶厂建立以后才得以改善。事实上,在生产“红茶”之前,凤庆与云南全省各茶区一样,千百年来只生产绿茶类的晒青茶,或以晒青茶为原料的砖茶、沱茶、饼茶,或以晒青茶为原料的普洱散茶。而在勐海茶厂、凤庆茶厂和下关茶厂建厂初期,彼此的主打产品并没有决定下来,勐海茶厂除生产紧茶和饼茶外,也生产红茶;而顺宁茶厂在生产红茶外,也生产砖茶和饼茶。他们与下关茶厂、昆明茶厂同属于中茶公司,有着深厚的血缘关系,人员的往来交换也比较密切,使得三家茶厂彼此没有什么秘密。

顺宁茶厂建厂初期,日子并不好过,大理的永昌祥显然不愿意自己的原料基地出现这么一个雄心勃勃的茶厂,它的办法就是抬价抢购晒青毛茶,顺宁茶厂为了能收购到满足自己生产需要的原料,除在城郊直接收购鲜叶加工红湿毛茶外,还先后到云县、博尚等地设收购站收购供“一母同胞”康藏茶厂(今下关茶厂)、复兴茶厂(今昆明茶厂)生产沱茶和砖茶的原料,由于顺宁茶厂是以生产红茶为主,因此,凤庆尽管是作为优质大叶种的原料基地,但却没有像当年的易武与勐海那样,涌现出许许多多普洱茶庄来。据《凤庆茶叶志》介绍,当年顺宁茶厂收购的原料,在完成调拨后,也有部分用来加工成沱茶和砖茶行销,但毕竟不是其主打的产品。因此作为一个茶叶之乡,凤庆对普洱茶最大的贡献是它扮演的幕后角色,今天,除了凤庆茶厂生产“凤牌七子饼茶”、“凤牌甲沱”和临沧茶厂生产银毫沱茶有影响之外,并没有留下许多传诸后世的普洱茶产品。

60年代制茶机器

与严子祯在凤庆只收购原料不同,佛海(今勐海)雨后春笋般出现的大小茶庄不仅将勐海作为原料基地,更将它作为一个生产基地和集散地。当然,尽管西双版纳种植茶叶的历史已有数千年,但其最大的产茶区勐海成长为今天普洱茶最富盛名的重镇,却是近一个世纪以来,逐渐穿过时间的帷幔,呈现出来的。如果说陆羽在著《茶经》时,或因见识、或因高山阻隔,没有认识到云南在中国茶叶版图上的重要地位还可谅解的话,那么清代学者檀萃在其得意之作《滇海虞衡志》中,把勐海排除在普洱茶的主产区之外,不能不说是一叶障目的败笔。檀萃在书中写道:“普洱所属六茶山,一曰攸乐、二曰革登、三曰绮邦、四曰莽枝、五曰曼端、六曰慢撒,周八百余里。”他只知江北有六大茶山,而不知江南也有六大茶山,分别是南糯茶山、勐海茶山、巴达茶山、景迈茶山、南峤茶山、勐宋茶山。其实,勐海产茶的又何止才是这几座茶山,由于天赐的地理、气候以及环境,勐海土地上,可以说是山山皆锦秀,峰峰出妙茶。导致檀萃这一失误的,很大程度上是因为当年的道路难行,他没有涉足西双版纳,没有到过勐海见识地球上这块生机盎然的土地上那一望无际绵延铺陈的茶园,否则,《滇海虞衡志》对普洱茶的产区,一定会有新的阐述。

树龄1800年勐海野生茶树王

相比较起来,唐代的学者樊绰的视野就要开阔得多,盛唐气象的潜移默化,拓展了这位学者的胸襟,使他能够超越地理和历史的局限,站在一个较高的层面来看待那些还处在蒙昧之中的事物,因此他所著的《蛮书》中这样写道:“茶,出银生城界诸山,散收无采造法,蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之。”“银生城”,指的是唐代地方政权南诏所设的“开南银生节度”区域,包括今天的景东、景谷及其以南的思茅、西双版纳一带,当然也包括临沧的云县、临翔区和凤庆的一些地方,这是一个很宽泛的区域。而且与檀萃相比,樊绰也要聪明得多,他不像檀那样,将普洱茶的区域确指在六山,这样很可能挂一漏万。而是用了一个“诸”字,将茶叶的生长地都概括进去了。

勐海的普洱茶生产,在上个世纪初期有了较大的发展。在一份有关勐海茶庄的文献里,笔者见到这样的记载:民国3年(1914),思茅厘金总办玉溪人秦克廷,派办事员玉溪人周文卿到佛海经营盐茶生意,开设“广源利”商号,民国6年(1917),周文卿与朵云峰、刘华轩合伙成立“三益祥”商号,继续盐茶生意。民国14年(1925),周文卿开办“可以兴茶庄”。民国时期的“可以兴茶庄”,红色商标上绘有马鹿、白鹤松树图,印有“鹿鹤商标”字样,四个小圆圈内标以“云南猛海”四字,横行双线圈内印“可以兴茶庄”五字,中间直书六行字:“拣选上等尖芽,精工督造如法,诸君认明内票,请试非图自夸”。下方横书三行缅文,生产的茶砖很有名气。

民国13年(1924),腾冲富商董耀廷派叶安年到勐海租赁城子脚那“恒春号”后面山上赵绍虞宅,成立“洪记”茶庄,专营紧茶销藏,并优礼高价聘请思茅制茶师傅到“洪记”制紧茶。“洪记”茶庄后到7灶时,年产茶量1.5万担,1949年生产500多驮,后来转移缅甸。 民国17年(1928),鹤庆富商张静波派缅甸景栋栈的经理傅孟康到佛海成立“恒盛公茶庄”。同年,云南回族苏兴元在城子脚设茶灶一盘,制造紧茶二三百驮,售予“洪记茶庄”,年产茶1000担。民国19年(1930),新开业的茶庄有腾冲人李云生的“云生祥茶庄”;石屏人王抹时的“时利和茶庄”;广西柳州人李拂一的“复兴茶庄”;勐海土司刀良臣集资傣族合股的“新民茶庄”;傣汉族合股以景谷人罕荣邦为经理的“利利茶庄”;蒙自回族马鼎臣的“鼎兴茶庄”,有蓝圆茶、红圆茶、紫圆茶3种内飞,其内票以一月一星的“月星”为注册商标,紧茶为有柄心脏形。另还有张敏然的“大同茶庄”;有回族纳成方、纳成俊合办的茶号1家。

仅民国27年(1938),勐海开办的茶庄就有5家,它们是勐混土司代办刀栋材、曼 赛老叭双喜与利利茶庄合股开办的茶号;群众集资由石屏人梅植三开办的“大同茶庄”;普洱人张吉庵的“吉安茶庄”;傣族合资,由勐遮土司刀健刚开办设在曼洪的茶庄;由勐混傣族合股、勐混土司代办刀栋材设在勐混的茶庄。民国27年(1938),李拂一主张小茶庄联合,得到支持,于是由“可以兴”、“时利和”、“大同”、“利利”、“复兴”等茶庄参加,成立了“佛海茶业联合贸易公司”,有紧茶2万多驮,实力增强,还办了一些社会公益事业。民国28年(1939),当时的云南省财政厅在勐海创办思普企业公司所属思普茶叶试验厂,委任白孟愚为厂长。这年5月,中央经济部采纳李拂一先生建议,派中国茶叶专家范和钧率领一批技术人员,到佛海成立官办“中茶公司佛海茶厂”,机制红绿茶。 民国29年(1940),思茅“元信昌号”老板马子厚及中茶公司试验厂高价购买紧茶,茶号又增加勐宋区曼迈的石屏人陈玺、曼默的昆明人覃玉篇、佛海的大理人赵绍虞、思茅人刘肇炎四家茶庄,这时佛海的茶灶猛增至40盘,年产紧茶3.5万余担,圆茶7千余担,创佛海最高年产量,出口到香港等地的有“鼎兴茶庄”绘月星标记的紧茶。

茶厂旧照

这是一份对勐海茶庄比较详细的记载,很难想象收集这些资料的人,是怎样透过历史的帷幕,将勐海尘封在时间里的一个个茶庄重新挖掘出来的,从这份极有历史价值的资料里,我们可以看到勐海在上个世纪初期,普洱茶生产的兴旺景象。但是让人奇怪的是,在历来注重历史文献纪录、整理的文化大县凤庆,我们却很难在尘封的历史中寻找到像勐海当年生产普洱茶的那种轰轰烈烈的景象。

(来源:六大茶山;文/ 选自阮殿蓉著《普洱茶再发现》)