杜育塑像。

陆羽《茶经》。

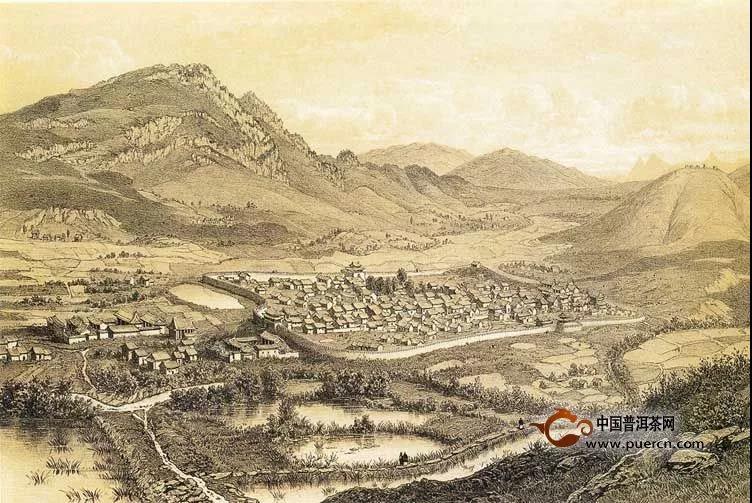

清嘉庆版《华阳国志》

文/王克明

晋代诗人、文学家杜育(?-311年)写的《荈(chuǎn)赋》,是我国重要的茶文化史料,第一次记载了满山满坡的茶园,第一次写到饮茶后神清气爽,困倦顿消,慵懒尽除的感受。后世的茶圣陆羽在《茶经》中,曾多次引用《荈赋》内容。

赋中描写的灵山,历来受到茶史研究者的重视。那么,灵山究竟在哪里呢?

杜育与《荈赋》

《荈赋》从茶的产地、采摘、冲泡至饮用,较为全面地描述了茶的生产过程,其赋曰:

灵山惟岳,奇产所钟。厥生荈草,弥谷被岗。承丰壤之滋润,受甘霖之霄降。月惟初秋,农功少休,结偶同旅,是采是求。水则岷方之注,挹彼清流。器择陶简,出自东隅。酌之以匏,取式公刘。惟兹初成,沫成华浮,焕如积雪,晔若春敷。若乃淳染真辰,色责青霜,白黄若虚。调神和内,倦解慵除。

《荈赋》理解起来有点费劲,翻译过来就是:

钟灵毓秀的灵山,是奇异特产钟爱的地方。那里生长着茂盛的荈茶,沿着山谷一直弥漫到山岗。承载着丰沃土地的滋润,享受着阳光雨露的孕育。待到初秋,农闲之时,结伴同行,上山采摘,精心制作。煎茶就用岷江水,只取上游流下的活水清流。品茶的器具,要选择陶瓷制品,那是出自东边浙江一带的越窑陶瓷。酌取茶汤的瓢,是用匏瓜做成,样式就如周朝祖先公刘做的那样。茶汤刚煎好时,茶沫下沉,白华上浮。靓丽犹如积雪,灿烂好似春花。有淳厚的茶汤,与色如青霜的浮华相应和,白黄相间。饮后神清气爽,困倦顿消,慵懒尽除。

《荈赋》的几个第一

《荈赋》是我国也是全世界第一篇介绍茶文化的专题文章,对茶的产地、生长环境、采收、饮用、择器、用水、饮茶功效等进行了较为完整的描绘,让我们真真切切地感受到了那个时代的饮茶之道与饮茶境界。

《荈赋》第一次写到“弥谷被岗”的种茶规模,第一次写到秋茶的采摘,第一次写到陶瓷最宜茶,第一次写到“沫沉华浮”的茶汤特点,第一次归纳了茶在情感方面的效用,即调神和内,解倦除慵。

因为《荈赋》在中国茶文化发展史上的重要地位,陆羽在《茶经》的“四之器”、“五之煮”和“七之事”中,3次使用《荈赋》的论述作为茶经的用典,可见《荈赋》对《茶经》写作的影响之深。

苏东坡在《寄周安孺茶》诗中,不无感慨地写道:“赋咏谁最先,厥传惟杜育。唐人未知好,论著始于陆。”宋吴淑所作《茶赋》中,也对杜育给予了高度的评价:“清文既传于杜育,精思亦闻于陆羽。”他们都不约而同地将杜育与陆羽摆在了并肩的位置。

从《荈赋》与《茶经》的篇章和结构来看,《茶经》是对《荈赋》的继承、发展和完善。

昔日灵山今何在?

《荈赋》中描绘的1700年前就“厥生荈草,弥谷被岗”的灵山在何处?至今未见到确切记载。

茶史专家朱自振在《茶史初探》中,讲到三国两晋时期产茶史料时,再次提到《荈赋》,肯定了至迟在晋时茶树种植就有一定发展了。

《茶史初探》中写道:“灵山是指什么地方?现在无从查考。不过,笔者从《宜兴县志》中偶尔发现,这首诗和卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》、杜牧的《题茶山》等诗,都作为歌咏宜兴或宜兴人的作品,而收诸该志的‘艺文’部。如果不是《宜兴县志》编纂搞错,那么这一线索也可证明,两晋时在宜兴的某些山岭,其植茶也相当兴盛了。”

从上述中可知,朱自振对《宜兴县志》的记载是持有疑问的。他赞赏了《荈赋》对晋时产茶盛况的记载,而对灵山是在宜兴的说法并不支持。

那么,《荈赋》灵山今何在?“水则岷方之注”为我们提供了重要的线索。

煮茶或用岷江水?

清人严可均辑纂的《全晋书》中记载:“(杜)育,字方叔,襄城(今河南襄城县)人。初与石崇等为贾谧二十四友,永兴中拜汝南太守。永嘉中进右将军,后为国子祭酒。有《易义》若干卷,集二卷。”

从杜育的任职经历可见,他到过的地方应该很多。《荈赋》所述的“水则岷方之注”,是说煮茶要用岷江水,可见,杜育是有机会在煮茶时用上岷江水的。

正因为这样,如果杜育在宜兴品茶也用千里之外的岷江水,是不现实的。所以,杜育品茶和《荈赋》的创作应该在岷江附近,他所见到的“灵山”也应在岷江附近。而在岷江边品茶,用“出自东隅”的陶器是完全可以办得到的。

更值得注意的是,水与茶的关系。有“茶仙”之称的清代陆廷灿,在其《续茶经》“伍·茶之煮”中说,陆羽尝谓:“‘烹茶于所产处无不佳,盖水土之宜也。’此论诚妙。况旋摘旋瀹,两及其新耶?故《茶谱》亦云‘蒙之中顶茶,若获一两,以本处水煎服,即能袪宿疾’是也。”

就《荈赋》中的“灵山”与“岷方之注”而言,结合“水土相宜”的特点,“灵山”只能位于岷江边。

汉嘉郡地有灵山

《华阳国志·蜀志》记载:“汉嘉县郡治。故青衣羌国也……沫水从岷山西来,出灵山下。其山上合下开,水出其间,至县东与青衣水合,东入于江。土地多山,产名茶。灵山下有灵关,在县北六十里。有峡,口阔三丈,长二百步。关外即夷邑。”

晋时的汉嘉县,在今四川雅安市,三国蜀汉章武元年(221年)置,属益州。辖境约为今四川雅安、芦山、名山、宝兴、天全、荥经、汉源等市县区。

从“沫水从岷山西来,出灵山下”,可见灵山可能就是雅安的灵关处,今宝兴县有灵关河、灵关镇。这里地属龙门山区,再从“土地多山,产名茶”可见这里在西晋时期就是蜀茶产地之一。在这里,“灵山”和弥谷被岗的“荈草”都能找到出处。

今宝兴县青衣江支流灵关河畔有灵关镇,距岷江直线距离有100多公里,在灵关河边品茶,要用二三百里外的岷江水,似无道理。

灵山揭其右,离堆被其东

西汉时期的扬雄,在赞美成都的《蜀都赋》中写道:“蜀都之地,古曰梁州,禹治其江,渟皋弥望,郁乎青葱,沃野千里……灵山揭其右,离堆被其东……”

古人以坐北朝南为正向,古地图以左为东,以右为西,“灵山揭其右”指灵山标示蜀都之右翼,即灵山在蜀都的西面;“离堆被其东”是指蜀都在离堆的东面。

离堆为都江堰分水入平原之门户,《史记》中“凿离堆辟沫水之害”,即是对都江堰水利工程的介绍,“离堆”是都江堰水利工程的代称。

“离堆被其东”,是指沿着都江堰浇灌的膏腴之地一路向东为蜀都。从“灵山揭其右,离堆被其东”可见“灵山”与“离堆”方位并列。

《太平环宇记》在“永康军(辖地同于今都江堰市)”条目下有:“通灵山,周地图云上有通灵寺,因名。”《乾隆灌县志》有“(县治)其自西迤北则有灵岩山”。这几条信息,将“灵山”共同指向同一个地方:都江堰市的灵岩山。

灵岩山上梨儿茶

灵岩山位于都江堰水利工程北岸,为玉垒山主峰,山上灵窦泉水清冽甘甜。唐初,印度高僧阿世多尊者不远万里来此山,修建寺庙,名曰灵岩寺。1000多年来,香火不断,传承至今。

灵岩山及其周边山脉历来是茶叶产地,其地理条件也正合茶树生长所需的“承丰壤之滋润,受甘霖之霄降”的良好生态环境。

灵岩山所在的都江堰市河东地区,在唐代为彭州所辖的导江县,自古产茶,且品质优良,陆羽《茶经》“八之出”中,就有“彭州上”的记载,将灵岩山所在的彭州茶叶列为上品。

五代时,毛文锡在《茶谱》中记载:“彭州有蒲村、堋口、灌口,其园名仙崖、石花等(号),其茶饼小,而布嫩芽如六出花者,尤妙。”彭州的灌口,为今都江堰市的灌口街道及龙池镇一带,灵岩山今属灌口街道灵岩社区。

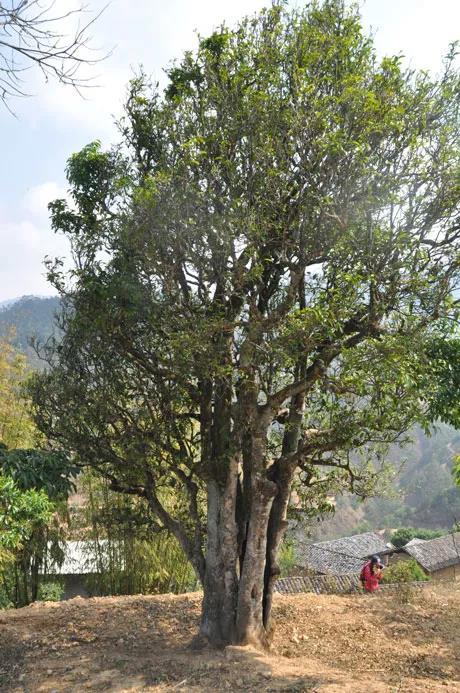

灵岩山一直是茶叶的重要产地。都江堰市档案馆收藏的1982年《灌县农业区划资料》中,就有关于灵岩山有古老茶树的记载:“灌县大茶树——梨儿茶(这次资源调查中发现,海拔980米以上),这类茶树较为古老。现已发现5株在同一地内,其中最大的一株,离地25厘米处直径56厘米,胸径20厘米,树高6.2米,树冠宽3.3米,叶大(形如梨叶,当地人称梨儿茶),芽头重(未作定量分析),发芽早(在当地要比其他小叶种提早10天采摘),枝条粗壮(发现前当地社员隔年进行了一次边茶采割)。其他尚未详查,有待今后组织人力继续资源调查。”

这种梨儿茶,特点是叶大笋长。吴觉农在《茶经述评》中对《茶经》中“笋者上,芽者次;叶卷上,叶舒次”的阐述时说:“‘笋者’是笋状芽,它的特点是芽叶长,芽头肥壮、重实。生长出这种笋状的芽有两种情况:一种是大叶茶树;一种是长势旺盛的茶树。这种芽叶,持嫩性强,品质成分含量丰富,成品茶的质量当然居上。”这是否就是《荈赋》中弥谷被岗的“荈草”呢?

明代曹学佺在《蜀中广记》中,将西晋杜育《荈赋》与张载《登成都白菟楼》诗一并收入《方物记》中,明确了《荈赋》描写的是蜀山景色。

来源:华西都市报 作者:蜀地宝藏

信息贵在分享,如有涉及侵权请联系及时删除。

历史许多时候是一本陈年烂账,许多东西死无对证,对于唐代之前的云南茶叶而言,更是茫不可考。一些写云南茶史的文章,引经据典,将云南可考证的种茶史上溯到3000多年前,言必称“商周之际”。但事实真的如此吗?

本文的观点是,云南茶叶的信史只能从唐代算起,因为唐人樊绰将云南茶写进了《蛮书》,其是云南茶见诸于史籍最早最确切最可靠的记载。在唐代之前,也有一些典籍提到了西南地区的茶叶,但没有特指云南。我们可是假设说的是云南,但缺乏确凿的证据,只能算一种学术探讨之设想。

按照茶界的主流观点,云南茶产业始于商周,云南的濮人率先发现、驯化与利用野生茶树。“濮人种茶”作为一种假说,有其巨大的学术价值。由于唐代之前缺乏确凿的文字记载,无疑让这种假说含金量大为降低。本文尝试从社会经济发展、民族迁徙与融合等角度,来破解云南唐代以前濮人种茶之谜,以及云南三千年来茶叶种植文明是如何演变进化的。当然文章的主观推想成分多,还请方家不吝指正!

唐代之前的云南茶叶茫不可考

一提到云南茶叶,许多人会引经据典,罗列出一些唐代以前的典籍关于云南茶叶的记载。主要有以下这些:

1、巴国贡献茶,跟滇东北种茶的关系

《华阳国志·巴志》记载:“周武王伐纣,实得巴蜀之师,著乎尚书……其地东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔涪。土植五谷,牲具六畜,桑蚕麻苎,鱼盐钢铁,丹漆茶蜜……皆纳贡之。”

质疑:这是巴志,说的是古代巴国之事。巴国的地理范围跟云南关系不大,勉强可以联系的是“西至僰道”。僰道是今宜宾,宜宾的旁边是云南的昭通。也就是说在历史上滇东北的昭通,有可能属于巴国的势力范围。但这只是假设,说明存在一种可能,但不能作为确切的证据。巴王作为诸侯国君,理所当然要向周武王上贡。《巴志》中记载了这样一份贡品清单:五谷六畜、桑蚕麻纻、鱼盐铜铁、丹漆茶蜜、灵龟巨犀、山鸡白鴙、黄润鲜粉。贡品中有“茶”,但我们只能说有可能茶产自云南的滇东北。)

2、武王伐纣的濮国是不是云南濮人?

据《史记·周本纪》载,周武王在公元前1066年率南方八个小国讨伐纣王。八国即庸、蜀、羌、鬓、微、卢、彭、濮八个部族国。一些介绍云南茶叶历史的文章,于是发挥想象:其中鬓族濮族均祖居云南,鬓族分布在今牟定县,濮族分布面广,周秦时期称为百濮,其后裔分支很多,历代称呼为朴子、朴子蛮、布朗;蒲蛮、哈瓦、德昂、崩龙等。

质疑:其实在中国古代,濮人分布很广。商周时,分布在江汉流域及其以南,后散居今四川、贵州、云南等地,与百越杂处。

今天,历史学家对百濮族人的历史演变结果有三种流派:①战国以后演变为百越,发展为汉藏语系壮侗语族各民族;②百濮与百越是两个不同的族体,元朝以后称蒲人,再后发展为南亚语系孟高棉语族各民族;③前期之百濮与百越有密切关系,后期即为孟高棉语族各民族。

实际上,春秋、战国时期的百濮族人,主要居住于今云南、贵州、四川至江汉流域以西一带,是今天操持汉藏语系·藏缅语族·彝语支的彝族、哈尼族与土家族,汉藏语系·苗瑶语族的苗族,南亚语系·孟高棉语族的布朗族,南亚语系·佤德昂语支的佤族和德昂族,汉藏语系·语族语支至今未定的仡佬族,以及部分汉藏语系·壮侗语族的傣族(泰族)、汉藏语系·壮侗语族·侗水语支侗族等诸多少数民族的先民之一。

由此可见,濮人分布极广,参加武王伐纣的濮人不一定来自云南,而且濮人的族属非常复杂,至今没有定论。濮人不但是今云南布朗族、佤族、德昂族的祖先,也可能是彝族、哈尼族、土家族、侗族等的祖先,因为历史上民族融合,百越、百濮、氐羌存在相互融合之现象。比如彝族,不但是氐羌的后人,也包含着不少的百濮成分。)

3、产茶的汉代平夷县不是今天的云南富源

《华阳国志·南中志》中有“平夷县,郡治有珧津、安乐水,山出茶、蜜”的记载。据吴觉农《茶经述评》载:“平夷县约当今云南富源县地。”

质疑:这犯了张冠李戴的错误。云南富源叫平夷县,是在清顺治十四年。汉代的平夷县在今贵州毕节。且看历史真实记载:

古平夷,今贵州毕节。公元前111年置平夷县,治所在今毕节七星关区,隶牂柯郡。晋建兴元年(313)置平夷郡,平夷县为郡治,东晋文帝时改为平蛮郡、平蛮县。

富源,周秦时,属滇国。两汉时,属益州宛温县。两晋南北朝时,属宁州。隋朝,属益州开边县。唐朝,属盘州。南诏和大理国时,为摩弥部。元朝时,在境内北部设罗山县,属曲靖宣抚司。明洪武二十三年,废罗山县,新置平彝县卫,南部仍为亦佐县。清初,平彝县卫属云南都司、亦佐县属曲靖军民府。清顺治十四年,废亦佐县为平夷县。康熙三十四年,以平彝废卫、亦佐废县,建平彝县,属曲靖军民府。1954年,改称富源县至今。

4、“南中茶子”并没有特指云南所产

晋傅巽《七诲》:“蒲桃、宛柰、齐柿、燕粟、垣阳黄梨、巫山朱橘、南中茶子、西极石蜜。”

质疑:南中系东汉末时对今全滇和黔西北、川西南的总称。文章说茶子产于南中,但没有具体说产自南中哪里。我们只能假设,既然提到南中,很可能作者的本意包括云南。

由于唐之前没有确凿的文献记载云南产茶,所以云南茶产业的信史只能从唐代算起。唐人樊绰的《蛮书》写道:

“茶出银生城界诸山。散收,无采造法。蒙舍蛮以姜、椒、桂和烹而饮之”

这被视为云南茶见诸于史籍最早最确切最可靠的记载!

逃离金沙江,古哀牢国隐藏濮人种茶秘密

要搞清楚云南三千年来茶叶种植加工与贸易传播路径,首先要解决哀牢国的族属问题,百濮、百越是怎么一回事,乌蛮、白蛮是怎么一回事,彝族是怎么一回事,而不是笼统地说濮人种茶,或者乌蛮种茶。

为什么哀牢国如此重要?是因为其地跟如今的云南茶叶主产区版纳、临沧、普洱、保山、大理、德宏等地重合。而且哀牢国的北部以氐羌为主,中部南部以濮越为主,正好与濮人种茶暗合。从地域与所居民族来看,古哀牢国无疑隐藏着濮人种茶的密码。

先说哀牢国的族属问题。两汉突然冒出来一个哀牢国,汉武帝之前的历史不可考。有人说哀牢国是氐羌系的国家,有人说是濮人建立的国家,有人说是傣族先民建立的国家。其实哀牢国并不是一个集权国家,而是部落酋长国,也就是几十个部落的联盟,部落叫小王,哀牢王是几十个小王(77王)的总王。哀牢的原住民以濮人(布朗、佤、德昂先民)、越人(傣族先民)为主,后来氐羌从北边南下,到了汉朝,形成北边是氐羌,南边是濮越的格局。哀牢王很可能是傣族先民。其实布朗族、佤族、德昂族、傣族的祖先曾经住在金沙江流域,乃至洱海、滇池一带,由于氐羌南下,濮越退到永昌一带,洱海与滇池成为氐羌人的势力范围。

我们再来说百濮、百越是怎么一回事。百言其多也。中国古代写史书的人,没有兴趣搞清楚边地的少数民族有哪些,经常笼统地说,东夷、西戎、北狄、南蛮。百越、百濮其实是一种偷懒的说法,把南方几百种部族简单化说成百濮、百越。而且最搞笑的是,濮、越可以通用,也就是同一个民族,一下叫濮,另一下又叫越。所以有现代学者主张濮越是一回事。

如同百越横跨几千公里,从江浙一直到越南都是百越,而且云南、缅甸的交界处还有滇越。百濮也是横垮几千里,汉水流域有濮人,巴蜀大地有濮人,云南还是有濮人,贵州北部也有濮人。许多地方的濮人,在文献记载中,一下记成濮人,一下记成越人。

由于古人偷懒,我们现在很难搞清楚百濮、百越究竟包括哪些民族。但我们可以从现存的傣族、布朗族、佤族、德昂族去溯源,根据这些民族的传说,都是说从北边南迁,也就是打仗打败了,从故土南逃,而且是在南逃途中,发现与利用野生茶树。传说中的故土在金沙江流域、洱海与滇池,沿着澜沧江、怒江两条江南逃,这两条江其实就是云南茶树种植的核心区,也是野生茶树的主要分布区。这是巧合,还是必然?

这样就可以大胆假设,以前住在古蜀国南边,深受古蜀文化、印度文化影响的布朗、佤、德昂与傣族先民,在两千多年前受两件事影响而南逃,一是氐羌人南下,二是秦王国灭古蜀国,造成民族大迁徙,其离开金沙江、滇池、洱海一带,在保山、大理南部、临沧、版纳、德宏与普洱,甚至缅北一带建立哀牢国。由于他们有巴蜀文化及古滇国的农耕文化底子,于是大幅度提升驯化野生茶树的水平。这是云南茶叶文明的第一缕曙光。第二缕曙光,是两汉及诸葛亮开发永昌郡带来的。

茶出银生,乌蛮种茶的兴起

我们再来说乌蛮、白蛮是怎么一回事。前文说到布朗、傣、佤、德昂先民离开故土南迁。其故土的洱海一带成为昆明人的天下,昆明人显然是氐羌系。但滇池一带比较复杂,濮越没有全部南迁,留下许多濮越人,而氐羌系南下滇池,称为叟人,还有古蜀人(还有一种说法叟人即蜀人),在蜀国被秦灭了,也南逃滇池。故滇池一带的民族成份非常复杂,是濮越氐羌与蜀人的综合体,还有楚人庄蹻王滇,这就体现了杂交文化的优势,这就是战国到西汉,古滇国的青铜文化那么发达的原因。

两汉以降,直到唐代,我们可以哀牢山、元江为界,以南,是南逃的傣、布朗、佤、德昂先民的势力范围,以北为昆明人、叟人、楚人、蜀人、汉人,以及没南迁的濮越人的势力范围。哀牢山、元江北边的这些民族,从汉武帝征服西南夷开始,进行民族大融合,到了南北朝隋唐,形成乌蛮与白蛮两大集团。

唐代人说的乌蛮、白蛮,不是具体指哪个民族,而是汉化程度高的叫白蛮,汉化程度低的叫乌蛮。

而且乌蛮、白蛮是多民族大融合后形成的,里面有氐羌、汉、濮越、蜀、楚多种成分,但总体来说,白蛮以氐羌、傣族、汉文化的融合为主,乌蛮保留的原生态氐羌文化更多些,并融入一些濮人文化。

最后我们来说下彝族。彝族,严格来说并不是一个民族,而是建国初期将若干个区别较大的民族,拼成一个彝族。从大的方面来说,彝族是氐羌、古蜀人、濮人的杂交融合体,以氐羌为主。彝族有三个源头,一是云南的禄劝、东川、昭通葡萄井一带的六祖分支体系,二是永昌郡源头,三是四川大凉山源头。

为什么要提乌蛮、白蛮与彝族,是因为南诏国时期,继濮人种茶之后,乌蛮系民族也纷纷种茶,比如如今的彝族、哈尼族的先民开始种茶。但我们要搞清楚的是,乌蛮民族中包含有大量的濮人成分。因为氐羌系的乌蛮诸族在势力扩张时,将许多濮人部落征服,大量濮人融入到乌蛮中。也就是乌蛮以氐羌血统为主,南下途中,在四川融合有古蜀人、濮人血统,到了云南融合有濮人血统。

乌蛮种茶,是继承濮人的衣钵,而且乌蛮包含有非常重的濮人血统,这是第一点。

第二点是,南诏国时期,乌蛮主要居住在哀牢山、元江以北。哀牢山、元江以南主要是濮越居住。而云南茶叶主产区主要是在哀牢山以南,也就是南诏国云南种茶的主体民族还是濮人。不过这时已经有一些乌蛮系民族,越过哀牢山、红河南下,比如哈尼族的先民南迁到景东。唐代的景东是南诏银生府驻地,同时也是《蛮书》记载的“茶出银生”所在地。

“茶出银生城界诸山。散收,无采造法。蒙舍蛮以姜、椒、桂和烹而饮之”。这句话包含两层意思:

一是“茶出银生城界诸山”。银生城,有两种说法,一在版纳,二在景东。在景东的说法是主流。本文即采用银生城在景东的说法。“城界诸山”,意味着茶山离银生城不远,很可能在今天的景东、南涧一带。唐代的景东境内,居住昔扑(濮人)、和泥(哈尼族先民),后来南边的傣族势力北扩,景东在南诏末期被傣族征服。这表明在景东种茶的很可能是濮人(昔扑)与乌蛮(和泥)。也意味着,从唐代开始,云南种茶的民族越来越多,不再是濮人的专利。南诏国时期,云南种茶还是以濮人为主,但乌蛮种茶已经兴起。

二是“蒙舍蛮以姜、椒、桂和烹而饮之”。这剧透了蒙舍蛮的饮茶方式。南诏国发源于蒙舍,即今天的巍山一带。蒙舍蛮,其实是指代南诏统治中心地区的国民,也就是说南诏的老百姓煎煮茶叶,要加一些东西跟茶叶一起煮来喝。这里不能将蒙舍蛮当成真正种茶的濮人与乌蛮,因为文字只提到他们怎样喝茶,而没有提到他们种茶、制茶。也就是,南诏国的濮人与乌蛮种茶制茶(散收,无采造法),而其统治中心地区的国民(蒙舍蛮)喝茶(以姜、椒、桂和烹而饮之)。而且不能将蒙舍蛮狭隘地理解成巍山的“乌蛮别种”。因为蒙舍蛮这个“乌蛮别种”从巍山出发,征服了其他“五诏”,并建立了强大的南诏国,蒙舍蛮很多场合成为了南诏国的代名词。

虽然茶出银生,乌蛮已经开始种茶。但在唐代,还是以濮人种茶为主。在唐代,越过哀牢山、元江,迁居澜沧江中下游的乌蛮人还不是很多。

到了元代以后,迁往澜沧江中下游、怒江中游的乌蛮人越来越多,这些人中许多都种茶。宋元时期,哈尼族、彝族、拉祜族,与布朗族、佤族、德昂族一起成为种茶的主体民族。

明代以后,汉族也成为了种茶的主力之一。苗族、瑶族也从贵州迁到产茶的云南南部、西南部,其中也有许多人种茶。至于傣族,其跟布朗族的种茶历史一样悠久,因为濮越民族几千年大杂居,作为百越人的傣族肯定很早就受了濮人的影响,也种茶。只是傣族多住在坝区,种水稻为主,不以山区作物——茶叶为重点。而傣族的近亲壮族,也有一些在文山与红河种茶。

这样一来,云南的民族中,布朗族、佤族、德昂族、拉祜族、基诺族普遍种茶,彝族、哈尼族、景颇族、汉族种茶的也多,苗族、瑶族、傈僳族等也有一些种茶。

古蜀国与濮人南迁带来茶叶种植文明

前文说到,春秋战国时期,原住金沙江流域,滇池、洱海一带的傣、布朗、佤、德昂先民南迁到临沧、版纳、保山、德宏、普洱一带,建立哀牢王国。那在他们南迁之前,怒江、澜沧江中下游流域居住的是什么民族?是布朗、佤、德昂先民的亲戚——讲南亚语系的孟高棉族群。

孟人、高棉人是东南亚、云南的原住民,也曾经是东南亚势力最大的民族集团。商周时期,孟高棉族系的人,北扩到金沙江,与古蜀国文化融合,成为百濮族群的一部分,这些深受巴蜀文化影响的孟高棉人,就是当今布朗、佤、德昂的先民。后来,他们与傣族先民一起沿澜沧江、怒江南迁,其实也是征服当地土著的过程。这些土著跟布朗、佤、德昂先民一样,也是孟高棉族群,只是未受古蜀国影响,因为他们是临沧、版纳与普洱的土著,故被称为“本人”,也就是本地人的意思。这就是在普洱茶的核心产区,我们会经常遇见“本人”一词的原因。

我们现在对东南亚、云南曾经势力最大的孟高棉族群做一个小结。孟高棉人是一南一北最为发达,中间最为落后。南边的柬埔寨、泰国南部、缅甸南部是印度文明的传播范围,土著文化跟南印巴利语文化接触,催生了灿烂的高棉文化(柬埔寨)、孟人文化(缅甸南部),合称孟高棉文化。北部受巴蜀、古滇国文化的影响,成为中国百濮族群的一部分。在南北之间,由于远离巴蜀与印度这两个区域文化中心,是最落后的一部分。布朗、佤、德昂、傣的先民南下,就是先进的外地人征服落后的本地人之过程。

需要说明的是,在一南一北落后的中间部分,也有少数较为发达的地区。其主要位于古代交通要道两侧附近,比如繁华的蜀身毒道(南方丝绸之路)沿线,但难掩大部分地区落后之事实。

把濮越与孟高棉梳理清楚了,就可以对茶树驯化种植史进行分期。

分期的依据是先进的巴蜀茶叶种植文明南下,改造提升云南怒江中游、澜沧江中下游落后的茶种与野生茶驯化技术。其让云南茶叶种植由蒙昧走向了文明——濮人种茶。

而汉武帝征服西南夷,东汉初年的哀牢国归汉,成立永昌郡,诸葛亮治理南中,大开中原先进农耕文化涌入之门,则大幅度提升了濮人种茶的水平。继而是唐宋时期乌蛮种茶的兴起,以及明清时期汉人也成为云南种茶的主力之一。需要指出的是,明清时期中原茶文化对云南的影响,主要来自江南。也就是说,在明代以前,云南的茶叶种植加工主要受巴蜀先进的农耕文化的影响,明代以后主要受江南农耕文化的影响。民国直到现代,是以西方为师,学习现代种茶体系。

云南茶树驯化史:从以巴蜀为师到江南的影响,

云南茶树驯化种植史分期如下:

1、濮人种茶时期(先秦、两汉、魏晋南北朝:从哀牢国到永昌郡)

在三千年前的商周时期,中国西南与东南亚中北部及印度东北部都在驯化与利用野生茶树,其中水平最高的是巴人蜀人,其次是云南金沙江流域一带受巴蜀文化影响的濮越族群,最落后的是云南西南部、东南亚中北部的孟高棉族群,因为他们远离巴蜀文化与印度文化的传播区域,原始农业很难让驯化野生茶树有质的飞跃。很有可能,野生茶变为栽培型茶树的关键一环,是由古巴蜀人、古濮越人完成的。后来居住在蜀国南方边地的古濮越人南迁,将先进的茶种与驯化野生茶技术带到澜沧江中下游、怒江中游一带,让云南茶产业的主产区进入了濮人种茶时期。

其分为两个阶段,一是金沙江流域、滇池、洱海先进的濮人从春秋、战国起,南迁到保山、德宏、大理南部、临沧、普洱、版纳一带,建立哀牢国,初步提升了当地的茶叶驯化种植水平。二是两汉、三国、魏晋,哀牢国故地纳入永昌郡管辖,濮人种茶进入了永昌郡时期,由于受中原文化的影响,水平进一步提升。

2、茶出银生时期(唐宋元:濮人、乌蛮成为云南种茶两大主体民族)

唐代的南诏国时期,云南种茶以濮人为主,但越过哀牢山南下澜沧江、怒江流域的一些乌蛮人已经开始种茶,这标志着乌蛮种茶的兴起。到了宋代的大理国,乃至元朝,越来越多的乌蛮南下云南茶叶的主产区,这意味着濮人与乌蛮成为云南两个主要的种茶民族。

3、江南茶文化传播时期(明清:继濮人、乌蛮之后,汉人成为种茶的主力之一)

明代以来,江南的汉人纷纷进入云南,带来了先进的农耕文化。这标志着云南茶叶的种植文明由学习巴蜀,转向了学习江南先进的茶叶种植技术之时期。

4、现代茶文化传播时期(民国、新中国:现代茶产业传入并逐渐主导云南茶叶种植)

文/白马非马

请上帝喝茶工作室出品

梁天雄解密桐木青楼与武夷红茶

讲述时间:2019年3月16日下午

讲述地点:繁一阁 · 老茶时光

录音整理:黄旭

梁天雄

骏德茶业掌门人

武夷红茶老茶师的后代

被称之为“茶二代”的新一代红茶茶师

在遗传了父辈们爱茶的基因和质朴的茶德,

从父亲梁骏德手里接过制茶绝活的衣钵后,

正尝试着将武夷茶的香韵扩散到更远的角落。

讲正山小种红茶就离不开青楼。

在桐木村大大小小的青楼现存的可能还有四五十栋,最高峰的时候有一百多栋,它是全木质结构。

∆桐木青楼

为什么讲正山小种,总要从青楼开始讲起?实际上整个青楼的讲解过程就是正山小种红茶的制作过程。

为什么正山小种红茶现在市场上基本没有高仿的?就是因为这种青楼他们仿不了。现在市场上有非常多的正山小种,但是它的口感都是没有松烟味的,全部是无烟的正山小种。

我给大家总结一下,大家只要记住这三点就好:松烟香桂圆汤桐木关。

松烟香指的是它独特的加工工艺,要燃烧马尾松来烘干这个茶叶,所以第一条在市场上就有非常多的正山小种红茶过不了,为什么?因为它没有松烟香,这三要素缺一不可,只要缺少了一个都不能称之为正山小种。

∆桐木青楼

为什么他们做不了纯正的松烟香?因为这栋青楼,这栋青楼如果用现在的价值来衡量,只算木头的价值的话,至少是过几百万,光买这个木头可能就要几百万才能买得到,这栋楼用掉的木料差不多一千立方米左右,全是原始林的杉木,做成这种青楼。

但是正山小种红茶要做出纯正的松烟香,离不开这种青楼。这个青楼基本上都在成立保护区之前建的,成立保护区以后不让采伐也没有木材。

青楼的介绍,也就是正山小种红茶制作工艺的介绍。

接下来我将从四个方面进行分享,第一个介绍青楼;第二介绍正山小种红茶的制作工艺,因为讲青楼的时候,没有按照正山小种红茶制作工艺的流程来讲,而是按照从下到上楼层功用来讲;第三个介绍武夷红茶的地方标准; 第四个介绍正山小种红茶的保健功效。

桐木青楼

这栋青楼总共有五层,包括地下一层,地上四层。

1青楼负一层:燃烧层

我们从地下一层开始讲起,在70年代之前,地下层是没有的,为什么?原来青楼里面烧火都在第一层搭篝火,明火燃烧,就是把松木直接靠在一起直接点燃。为什么要改成这个灶?因为火灾隐患太大,每年制茶的时候,在没有地下层之前,每年桐木关都会有烧掉的青楼。因为明火搭在这里,火苗只要稍微大一点,撞上去,就点着,而且这种老房子一着火是没救的。

∆燃烧灶

所以为了降低火灾隐患,促进当地的茶人们不断去想办法解决火灾隐患的问题。后面就借鉴了烧窑的经验,在第一层下面再挖出一层,这一层只有一个灶,这个灶里面有两个火道,这两个火道跟第一层的地面是相通的,向上倾斜的,灶里面燃烧的就是马尾松,通过这两个火道把热量跟烟气散发到一楼。

∆透烟、透热的火道

为了纯正的正山小种红茶的松烟香,就必须要烧这种马尾松。烧其它的杂木就是烟烧味,只有烧马尾松,茶的烟味才是烟香。

∆灶里燃烧的马尾松

2青楼第一层:干燥层

第一层大家可以看到,地面上有两个弧形的火道,这个弧形的火道就是用于散发灶膛里面的热量跟烟气。

第一层就是烘干层。烘干层分两个部分,一个是高架,一个是矮架,我们可以看到这个垂直的是矮架,插在天花板上面的就是高架。

矮架上的温度不均匀,一般不用,为什么?因为它是垂直的,越离地表近,它的温度就越高,越离地表高的地方,它温度就越低。所以一般烘干茶叶的时候,用矮架的一般都是师傅级别,他才能通过控制撒在这上面茶叶的厚薄来控制同时烘干的时间。也就是说离地面近的地方要撒厚一点,离地面高的地方要撒薄一点,这样子就统一可以出厂。

用天花板上这一层的这种高架,那就不存在这个问题,为什么?因为高架上的温度是很均匀的,所以用大多数都是用天花板上这一层。

去青楼的同志有看到撒茶叶的一般都是师傅,装筛的一般都是徒弟,为什么?因为茶叶在干燥过程当中还会接着发酵,如果均匀程度没有控制好,厚一点的地方在边烘干边发酵,它的发酵程度就要过高。如果厚薄控制的刚刚好,发酵到85%,然后通过烘干的时间到90%左右就成了红茶。如果撒的不均匀,一个是干燥不均匀,第二导致了在烘干的时间段内的发酵不均匀。

3青楼第二层:萎凋备用层、复焙层

青楼的第二层用的比较少,主要就是两个备用功能。

第一个功能:萎凋备用层。

一般的萎凋都在楼上,那二层为什么不用于萎凋呢?因为二层离地面太近,温度太高,不好控制,往往放在这里,萎凋一不小心就把它做成白茶。在还没有揉捻的情况下,直接烘干的就是白茶。所以除非在三楼四楼做不完的情况下,才会把它放到二楼来。

∆鲜叶萎凋

我先跟大家介绍一下,就是二楼以上的地板是什么结构?地板一般有四种结构:第一层竹席,上面有非常多的小气孔,第二层竹条,起到一个稳定的作用,第三横条加固,第四方料,所有的这四层是架在大的一个圆木上面。

整个楼上的地表是可以透气、透烟、透热,是通透的,整栋楼都是通透,有利于让烟和热量在整栋楼里面进行循环。

第二个备用功能:烘干。

有人说你刚刚不是说烘干在一楼吗?为什么二楼又变成烘干了?正山小种红茶,有一个复焙干,烘干工艺是发酵好的拿去干燥,那做成毛茶。毛茶再经过挑梗选片以后,长时间的在空气中接触,又吸收了很多水分,精制好的茶叶还要进行一次复焙。

复焙就是重复焙制,复焙的量一般会比较大,如果放在一楼,要一筛一筛去撒,很麻烦。二楼扫干净了以后,把做好的茶叶打一个大背,我们叫大背,一个大背可能就是几百斤,上甚至上千斤的茶叶,直接铺在竹席上面,一次性烘干。

第三个功能:调节三楼四楼温度。

古人在做这些东西的时候,看起来普普通通,旧旧的几扇门,旧旧的木料,但实际上都有用。

它有对着开的四扇门,这四扇门运用得好的,完完全全可以控制楼上的温度,就是萎凋的温度。打开一扇,温度降低多少,对面再打开一扇又降低多少,就可以实现楼上温度可控的调节。

∆可调节温度的门

青楼第二层的过道也有很大的作用,过道全部是木质结构。大家有去过茶叶产区的都知道,如果直接把采回来的鲜叶堆在水泥地板上或者是瓷砖上,会发现堆完了以后会冒出水来。为什么?因为茶叶当中的水汽在遇到冷的地板会凝结,凝结完以后就流出水来。只要出水了,茶叶就不好做。那茶叶应该堆在什么样的地方?堆在又透气、又能吸水的木地板上是最好的。也就是说茶叶鲜叶特别多的时候,这就是一个中转站,就是没有进行萎凋的鲜叶可以全部堆在过道上。

∆过道:鲜叶中转站

4青楼第三层:萎凋层

青楼的第三层、四层都一个功能:萎凋。

茶叶萎凋大家应该都知道,就是让它失去一定的水分,好进行下一个揉捻的环节,也就是在这里面,然后把门关起来,进行加温萎凋。

为什么我刚刚提到的做高仿正山小种的做不出正宗的烟味,因为没有这种木的青楼。

如果是在水泥结构的房子里面,会有两个问题。第一就是茶叶萎凋出来的水分会凝结到墙上,然后再从墙上流回到地上,不利于茶叶的萎凋过程。在全木质结构的青楼里面,就不存在这个问题。因为木板中间有非常多的空隙,实际上它作为墙体比20公分厚的墙体的保温性能还要更好,可以保持温度,同时又能吸收茶叶里面散发出来的水分,当然更多的水分是通过屋顶的瓦顶散发走,但是至少墙上是不会渗水。所以必须要用这种木楼。第二就是加工松烟的环境也必须要在这种木楼里面才会得到纯正的松烟香,因为多余的烟气可以通过瓦顶上方通过木板吸收。

∆萎凋

5青楼第四层:萎凋备用层

第四层属于萎凋备用层,一般鲜叶特别多的情况下就会放到四楼上面去萎凋,因为这是木楼的结构,它的高度是有受限制的,所以第四层是没有楼梯上去的,只能用这种爬梯,上面得要一个人后下面一个人把鲜叶递上去,所以四楼用也是用的比较多,但是不方便。

6青楼附属结构:揉捻、发酵间

青楼边上还有一栋平房,这栋平房两个功能,一个是揉捻,就是萎凋好的茶叶有专门的茶叶滑道,也是木质结构,从三楼将萎凋好的茶叶直接倒下去,自己会滑下来,就滑到揉捻间,揉捻完了以后直接装框发酵。

正山小种红茶制作工艺的流程

刚刚介绍完了青楼的功能,实际上也就是正山小种红茶传统工艺的制作过程,为了按楼层的顺序,刚刚是打乱的。

这里我跟大家梳理一下正山小种红茶的制作过程:

采摘、萎凋、揉捻、发酵、烘干、毛茶,这就算初制完成。

精制过程还有选梗、选片、风选、筛选等等,做完以后才能算是精制完成。

经过复焙,再进入包装车间,才是我们喝到的成品茶叶。

毛茶只是半成品,基本上在青楼里面制作的过程就是属于一个半成品过程。

武夷红茶的地方标准

接下来再讲一讲武夷红茶的地方标准。

这个地方标准是14年建立的,现在也是我们的地标产品,地标产品的起草人之一,就是我父亲,他跟其他的武夷山的茶叶专家一起制作了武夷红茶的地方标准,由当时武夷山市分管农业的副市长带着我父亲一起到国家质检总局,当面汇报这里的情况,然后才得以批准的一个武夷红茶地方标准。武夷红茶现在分四类:正山小种、小种红茶、烟小种、奇红。

∆讲座现场

正山小种在《中国茶经》里面的定义有一大段描述的话,东至哪里,北至哪里,南在哪里,西至哪里?它有一个很清晰的正山范围。前面我跟大家也说了正山小种红茶只要记住三要素就好:松烟香桂圆汤桐木关。

实际上桐木关只是我们那里跟江西交界的一个关隘,为了押韵,我们就加上关隘。

∆桐木关

桐木关其实并不代表所有的正山,也不能够代表我们桐木村,为什么?他只是一个地名而已,所以不管怎么样,大家记住这三要素,离开一个要素都不行,第一松烟香就是要在青楼里面燃烧马尾松制作出来的纯正松烟香气;第二桂圆汤指的是地方特色,就是那里的海拔、环境里面制作出来的红茶,闻干香就有一种桂圆干的味道、茶干有一种清甜感,跟水果的香气也有点相似,所以桂圆干味;第三桐木关就是讲它的原产地,它这个原料必须是用正山范围之内的原料制作,然后加上前面两者,才能称为完完整整的正山小种红茶。

称为武夷红茶,那就不是我们那一个村庄可以做的茶,整个武夷山市都可以做。武夷山市虽然是一个县级市,但是有两个茶叶的发源地,一个就是红茶发源就在我们桐木,第二个就是乌龙茶的发源地在景区。

武夷山市除了桐木关以外的,基本上都在做武夷岩茶,也叫大红袍,那也就是乌龙茶。

小种红茶这个类别就是为制作大红袍的这些厂家预备的一个分类。也就是桐木关以外,武夷山范围内做岩茶的人制作的红茶,就称为小种红茶。

所以如果你们在市场上喝到武夷山来的,但是又没有烟味,又不是桐木里面的,就称为小种红茶。

烟小种是什么?我们做好的正山小种已经有烟味了,然后再熏一次浓烟,烟味要比正常的正山小种红茶重十倍。这种茶不是在国内销售,是卖给国外的。为什么?因为国外的正山小种,大家都知道这个是一诞生就卖在欧洲,他们习惯了烟味,但是他收购的茶叶又不完全是桐木里面的,所以需要重烟味的拿去拼配印度斯里兰卡、阿萨姆、肯尼亚等等其他国家的茶叶,拼配完了以后,它的烟味就稀释了。所以烟小种指出口的二次熏烟的茶叶。

∆讲座结束后与茶友合影

奇红,可能大家会联想到安徽祁门的红茶。“奇红”跟“祁红”不是一个概念,大家不要搞混淆。

为什么称为奇红?这个名称当时就一直在争论,有讨论用“夷红”、“武红”等,但是因为我们那里面的茶树品种名称称为奇种,奇种做的创新工艺的产自于桐木关内的红茶,比如说金骏眉、银骏眉等等,所有创新的红茶都属于奇红。现在大家就比较清晰了,如果刚刚喝到没有烟味的,那就是属于奇红类。

正山小种红茶的保健功能

正山小种红茶为什么会在欧洲盛行几百年?正山小种为什么会受到欧洲皇室的青睐?因为它里面有一个物质叫长叶烯,它会起到抗氧化的作用。也正是因为这个物质让他们喜欢上了正山小种红茶。

小时候有一种药,我们小的时候父母亲都会买一些松烟墨,这个墨的成分里面也含有长叶烯。因为松烟墨的加工过程就跟正山小种红茶制作中燃烧马尾松有点相似。松烟墨之所以可以入药,就是因为松烟燃烧产生了很多具有药用价值的物质,比如长叶烯。我们小时候有时候拉肚子或者肠胃不舒服,我们的父母亲就会抹点墨,然后再调点其他中草药给我们吃,墨里面有一部分成分,就跟正山小种红茶里的成分相似。

红茶,属于全发酵的茶类,胃不舒服的人都可以喝,喝完以后其实对胃是有好处的。

中国的六大茶类,各个茶类都有自己突出的功效,也有相互弥补的地方,红茶它比较暖胃。

舒松老师

中国生活流茶道创始人,楚天茶道创始人,武汉茶艺馆行业协会副会长。多次受邀在英国剑桥大学、日本大阪产业大学、武汉大学、华中师范大学、北爱尔兰图书馆、武汉电视台主讲中国茶道,深受欢迎。

精彩预告

讲述 | 梁天雄解密桐木茶园生态

讲述 | 梁天雄教你辨别真假金骏眉