普洱茶最大的魅力在于能体现时间价值。

因为普洱茶的特性,若存放得当,随着存放时间的延长,在时光中不断转化,能品到茶叶不同特点的滋味和香气等。

因此很多老茶客对于普洱茶的年份十分关注。而现如今市面上的产品鱼龙混杂、良莠不齐,包装标注的年份让不懂行的人真的十分困惑。

比如一个包装上会出现:“生产日期”、“包装日期”、“出厂日期”、“保质期”等多个时间维度的指标,甚至有的一次标注多个日期,着实让人十分迷惑!

既有“生产日期”,又有“出厂日期”,什么意思?

不得不让你感叹:两个年份放一起是什么意思,看不懂写的什么啊!

今天就来帮大家解解惑,帮助你看明白“茶的年份”。

什么是生产日期

关于食品生产日期和保质期的规定,可查阅《预包装食品标签通则GB7718-2011》。该标准为2011年4月20日发布,自2012年4月20日开始实施,替代了之前的标准GB7718-2004。

根据通则中的规定,生产日期是指食品成为最终产品的日期,也包括包装或灌装日期,即将食品装入(灌入)包装物或容器中,形成最终销售单元的日期。

为大家解读一下,食品成为“最终产品”或“最终销售单元”的日期,是什么意思?

举个例子,2018年4月1日当天采摘茶叶并制作成晒青毛茶,这些散装的晒青毛茶并不能直接售卖。直到5月5日才进行压饼包装,经过了包装,这个连茶带盒的整体才能算作是“最终产品”,也是“最终销售单元”。依照该文件,商品的生产日期应标注2018/05/05。

什么是保质期

根据通则中的规定,保质期是指预包装食品在标签指明的贮存条件下,保持品质的期限。在此期限内,产品完全适于销售,并保持标签中不必说明或已经说明的特有品质。

另外,对于茶叶的保质期,根据随机取样结果,绿茶和黄茶包装上,印刷的保质期一般是18个月,即一年半;红茶和乌龙茶包装上,印刷的保质期为2年或3年;黑茶、普洱茶、白茶、陈皮普洱的包装上,基本上都印刷着类似“保质期:在适当的条件下可长期保存”的字样。

可以长期存放的茶类,前提是一定要有良好的储存环境和正确的存储方法,不能掉以轻心。存茶,想要把茶存好,尤其是大量仓储,一定要控制好存储环境。注意干燥、避光、阴凉、隔绝异味。

什么是原料日期

根据GB7718的规定,仅生产日期是强制标注的,原料日期则是由于茶行业的特殊性,茶企自行补充的。

由于有一些可以存放的茶,例如普洱茶、白茶等,茶企采摘、初加工之后,均有陈化的需求,它们在完成最后的“干燥”工序后,往往会进行一段时间的存放陈化,不一定马上进行包装。之后再按照陈化的情况,进行压饼(或不压饼)、包装等工序,然后上市销售。

因此在生产日期和原料日期之间就会出现一个时间差,为了增加产品的卖点,部分茶企会在包装上增加原料日期的标注。

原料的年份与生产的日期,分开标注

适口为珍

年份,代表的只是普洱茶的时间维度;缔造普洱茶品质,更重要还在于对原料与工艺有清晰的认知,在于充分时光给茶味塑造的魅力。

一杯好普洱的年份固然重要,但是也切莫苛求于年份这个数字,毕竟好茶适口为珍。

本文节选自茶叶进化论第8期熟茶沙龙内容,主题为「勐海熟茶的转化路径」。

在本次沙龙之中,探讨了很多关于熟茶制作技艺的内容,由于杨凯老师讲到的历史资料十分丰富,尤其对于老茶及早期红汤茶的工艺有相当大的参考意义,对古法制作有兴趣的朋友可仔细阅读 ……

(本篇文章为节选对话,仅供大家阅读参考)

| 大红印的原料追溯

杨凯:

我们现在提的轻发酵和历史上的轻发酵,其实不是同一种发酵,它的差异应该是蛮大的。因为历史上的轻发酵,并非是一个工艺决定的,它体现在制茶的不同阶段,是多种工艺共同造成的。

普洱茶在过去和六堡茶有一定的接近的地方,它在运输的过程中要蒸,类似于过去传统六堡茶有蒸有压的工艺。

从头说起,普洱茶的采摘,地理条件决定了茶山距离初制所都很远,基本都是采茶工人背到杀青地点去的,这段时间茶叶在背篓或者是背袋里,就会萎凋、破边破壁,造成了它的红边等等,那时候茶叶可能就会有部分的发酵,这是第一种发酵情况。

另外一种情况,炒了茶以后可能没法干燥,第二天有太阳才去晒,这个时候就会产生渥黄,这是第二种发酵。

除了这两个以外,解放前做茶与现在是有一些区别的。那时一年四季都制茶,春天、夏天、秋天都采茶,统一到秋天来压饼。

这个过程中,春天的茶就有很长的存放时间,按照当时人的说法,茶料是干燥到9成就开始装袋装框,并存储一年,过程中也是有发酵的。这是第三种。

这里要稍微提到一点,为什么需要干燥到9成?

如果茶料需要运输的话,特别干燥的茶是不适合运输的。

1941年中茶公司在昆明有个复兴茶厂,他们想采购一些茶在昆明做普洱茶,委托给勐海茶厂采办。勐海茶厂去六大茶山定制了一些茶,运回到勐海,勐海茶厂的人觉得香气不凸显,就给烘干了。

烘焙以后装在布袋里,用马帮运到昆明,估计路上就碎得差不多了。当时昆明茶厂收到就写了正式文件交涉,以后再采购茶:第一不能烘焙,不然运输途中茶碎得太厉害了;第二不要拿布袋装,换成竹筐,竹子本身有一定的张力保护着茶叶,而布袋在马背上它会压得很厉害。

但如果非要长途运输较干的茶怎么办?

做法有点像六堡茶,拿着筐装起来,把茶叶铺上去,洒水,洒完水以后再压,压完再洒水,就是让茶叶潮一下水以后再压。压完了以后就有个问题,水分太高,路上可能会霉变,这时候要拿竹签捅出些眼儿来让水蒸气散逸,但水分散发很慢,这个过程中,在竹筐里实际就有发酵。

到这里我们就已经看到几个过程的发酵了,如果做七子饼茶,还有一个发酵过程。把茶上锅蒸,蒸好了以后上套上三角袋揉,揉好了以后不进烘房,也不晒,让它缓慢后发酵。

在我们传统的普洱茶,它是多种工序造成的一个缓慢后发酵,这是七子饼茶的发酵。

/

如果说藏销的蘑菇沱紧茶,在勐海这边的发酵是这样的:

分成三种料,一个叫「面茶」,用的比较好的黑条茶原料;然后是「二盖茶」,用的稍微差一点的;最后是「里茶」,用最粗老的料,连枝带叶的,这个茶还要拿铡刀铡碎。

但不是把三个料直接拿来用,面茶和二盖茶要发酵,而心子里的里茶绝对不能发酵。

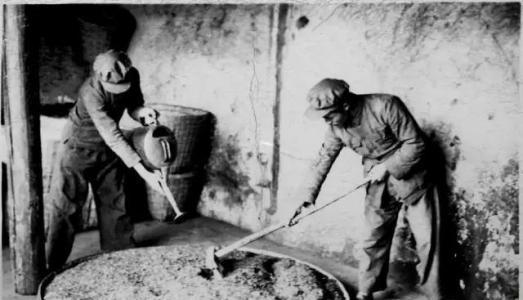

发酵方法是大概100斤茶洒30斤左右的水,洒了以后是小堆,大概一两百斤这样发。如果在发酵的过程中,表面被风干了,这个时候再洒水,再让它表面潮起来。

这个茶发好以后,再和心料一起揉。

蘑菇沱揉好以后堆在一个屋角阴干,阴干以后它中间会起黄霉,我们现在叫金花,当时不叫金花,叫松花霉。

从当时的记载来说,藏民就喜欢这种茶。

为什么心料绝对不能发酵?如果发酵,将来茶是起黑霉的,不能喝。

李拂一先生当年就专门记录过这个,他的说法是如果老板和揉茶的工人有矛盾,工人报复老板,就把心子里的料给发酵了,这个茶包好运出去就卖不掉。

所以在当年,揉茶工的地位是非常高的。在过去记载过一些当年揉茶工的待遇问题,说某某家有一年吃饭的时候只有两个串荤,人家揉茶工立刻掀桌,不吃。老板没办法赶快跑出去买鸡,买纯荤的给他们。其实在当年,对普通老百姓来说,尤其劳动人民来说,吃串荤已经是不得了的了。

李扬:

刚才杨老师说勐海做红汤茶的步骤,和李拂一记载的筑茶好像不是一回事呀?

杨凯:

李拂一这个肯定没有写全,现在很多人照着筑茶工艺来做,做出来以后感觉都不太对。从《凤庆茶叶志》上,能找到类似的筑茶工艺,它就是穿孔的,李拂一没有讲这个穿孔环节,他只是讲把茶湿润了以后再压紧装竹筐,这就有点像六堡,六堡是蒸了以后放在缸里头,而这个不蒸只是洒水。

两种工艺带来的同样是慢发酵,只不过温度可能不太一样,菌种也不太一样。

现代好多人做筑茶,做的不好喝,后来我就想了一下这个问题。实际上我们当年的很多文人写茶并不是很专业,他们是一个记录者,但是记录者可能会丢掉很多的细节。今天想弄清楚具体的工艺就要多了解一些,从不同的记述中来平衡一下,看看最有可能的原因是什么?

我们就从凤庆和勐海的两个记载里发现,可能是李拂一的记载漏了穿孔技术。如果按照他的方法来做,你的发酵可能就有一定的问题,我是这么猜测。

| 资料补充

李拂一先生1939年写的文章《佛海茶厂概述》中记载到:

佛海茶叶制茶,计分初制,再分两次手续。土民及茶农将茶叶采下,入釜炒使凋枯,取出于竹席上反复搓揉成条,晒干或晾干即得,是为初制茶。

或零星担入市场售卖、或分别品质装入竹篮。入蓝需湿以少许水分,以防齑脆。竹篮四周,放以大竹(俗称饭笋竹)一人立蓝外,逐次加茶,以拳或棒捣压,使其尽之紧密是为“筑茶”。

然后分口堆存,任其发酵,任其蒸发自然干燥,所以遵绿茶方法制造之普洱茶叶,其结果反变为不规则发酵之暗褐色红茶矣。

此项初制之茶通称曰“散茶”。制作商收集“散茶”分别品质,再加制为“圆茶”、“砖茶”及“紧茶”。

/

同一文章中,李拂一先生又写到了紧茶的制作,“紧茶”以粗茶包在中心曰“底茶”,二水茶包于茶底之外曰“二盖”,黑茶者再包于二盖之外曰“高品”。

如制圆茶一般,将各色品质按一定之层次同时装入一小铜甄中蒸之,其柔软,倾入紧茶布袋,由袋口逐渐收紧,同时就坐櫈边沿照同一之方向,轮转而紧揉之,使成一心脏形茶团,是为“紧茶”。

“底茶”叶大质粗须剁为碎片。“高品”须先一日施以相当之水分曰“潮茶”,经过一夜于是再行发酵。成团以后,因水分尚多,又发酵一次,是为第三次之发酵。

数日之后,表里皆发生一种黄霉。藏人自言黄霉之茶最佳。

一、

在回想起深挖《江湖新秩序》这个专题的日子里,自己仿佛成了古树茶虔诚的信徒,文章中里那些“构想”、“灵感”、“推测”,如今想起,还时时回荡在脑海之中:

譬如《内飞的“革命”》里,我们讲到的“智能芯片”和“一茶一码”,用一个内飞记录古树茶的“一生”从茶山环境、树龄大小、制作过程,全程都有视频监控,全程扫码授权做追溯,全程都做分布式存储,完全解决消费者的疑虑。

《 库存量过度积压,与其添堵,何不疏通?》里,我们构建了一条“合作社——专区团队——茶友圈子/公司/分销商”的运作模式,大大缩短了“品牌、渠道商”等中间环节,

《“区块链”重塑了供应链构建山头茶新秩序!》一文里,我们构想利用区块链中“公开数据则保证来源清晰,实时记录能清楚这款茶的“运动轨迹”,保证可以追溯源头,共同验证,不可篡改则保证数据真实有效”重构了供应链,将茶客、供应商、制造商、分销商、服务商形成一个网状的结构,用信息化的技术将一座茶山,一个品牌,一饼茶,一个产区,纵深到将一个产业的上下游的资源组织在一起,并将资源加以整合和优化,降低了成本,提高了运营的效率。

仿佛冥冥之中自由注定一般,在最后一篇《江湖新秩序 | 政府或可搭建山头茶“品控平台”》一文中,就像是即将倒下的人在黑夜之中耗尽气力的一声呐喊,自己似乎“黔驴技穷”,左思右想,还是觉得政府出面,这些构想容易成功的多!

一条条看似离我们很近,其实似乎很远,活脱脱一个信徒对于神的祈祷。仿佛冥冥之中自有注定一般,我翻看记录,最后一篇文章是11月11日写完的,14日的下午看到了一篇分享,也就是云南省人民政府于11月12日发布的《云南省人民政府关于推动云茶产业绿色发展的意见》后,这些“祈祷”仿佛在一夜之间梦想成真,不得不说,这一波意见从源头出发,直击痛点,行业的新篇章即将开启。

而此前古域团队关于“江湖新秩序”的分析、构想,仿佛在一夜之间梦想成真,而这一篇文章,小编是来还愿的。

二、

关于《江湖新秩序 | 政府或可搭建山头茶“品控平台”》的问题,参考文件第四条,换句话说到2019年底,符合标准的茶叶初制所即将诞生,从这些初制所所制的毛茶就是符合标准的:

四、茶叶初制所全面规范化

制定《云南省茶叶初制所建设规范》,规范茶叶初制所环境卫生、加工工艺、操作规程、采收管理、购销行为等,确保初制产品质量。推进茶叶初制所配备快速检测设备,把好鲜叶原料质量安全的准入关。鼓励茶叶初制所创新工艺,建立自身工艺体系。鼓励茶叶初制所与专业合作社、茶农建立稳定供货关系。推进茶叶初制所制定产地初制产品标识,赋标销售,标明毛茶的鲜叶来源、加工工艺、品质特征等,并对生产销售的初制产品负责。到2019年底,全省茶叶初制所达到规范标准。(责任单位:省农业农村厅、市场监管局,有关州、市人民政府)

关于《内飞的“革命》和《“区块链”重塑了供应链构建山头茶新秩序!》,我们都提到了一个”山头古茶“的溯源问题、标准问题、质量问题,这里可以参考文件中的第七条,

七、严格产品质量管控

鼓励支持各地、科研院校及企业制修订云茶标准体系,以建立普洱茶标准体系为重点,对列入国家标准系列的予以适当支持。鼓励支持引进国际、国内权威认证机构,加大认证力度,提高云茶产品质量的公信力。建立完善茶叶主产州、市、县、区质量监管体系,开展风险检测评价,每年抽检1000个以上茶样,实现生产、加工、销售环节全覆盖。引导企业建立企业标准,加大标准的推广应用,提升茶产业标准化生产水平。严格落实茶叶生产企业质量安全主体责任,引导省级以上龙头企业建立产品质量检验室,配备专职检验员,对企业产品进行自检。加大云茶产地、加工、流通、销售全过程产品质量安全可追溯体系建设,推进“云茶标识”推广与应用,实行产品源头赋码、标识销售,产品有检测、过程可追溯,提高消费者对云茶产品的信赖度。到2019年底,全省规模以上茶叶企业建立二维码标识,实现全产业链质量可追溯。(责任单位:省市场监管局、卫生健康委、农业农村厅、商务厅,有关州、市人民政府)

以及我们在《 库存量过度积压,与其添堵,何不疏通?》里谈到的模式,其实比较单一,如何将普洱茶卖出去?促进产业的深度融合,也是清库存的很好方法嘛,在早期我们写《临沧四小龙·昔归 | 你以为今天的昔归很贵吗?不,这只是开始!》时,已经提到过,

九、促进产业深度融合

加快中国普洱茶中心建设,充分体现“展示、交易、仓储、体验、科研、旅游”6大功能,打造世界一流普洱茶博物馆。加大招商引资力度,鼓励采取内引外联、资源整合、股份合作等方式,打造一批茶叶龙头企业。鼓励支持各地各行业及茶企充分依托茶资源,完善交通基础设施,结合当地自然风光、民族风情、民俗美食等,打造一批茶特色小镇、美丽茶乡村、家庭农场、秀美茶园、茶休闲观光主题公园等,形成各具特色的茶文化旅游精品线路,促进茶旅有机结合。引导茶企在茶区建设茶体验场、茶产品展示购物店、茶文化吧等,传播普洱茶文化,拓展茶功能,延伸产业链,提高茶产业综合效益。加快创建国家农村产业(茶产业)融合发展示范园,扎实推进国家现代农业(茶叶)产业园及一批省级现代农业(茶叶)产业园建设,着力打造3个茶产业三产融合示范区,为推进茶产业融合发展奠定基础。促进茶产业与医药、物流、大健康等产业融合发展,积极推动茶产业与涉茶行业深度融合。到2022年,全省评选认定100个美丽茶乡村、秀美茶园,4条茶文化旅游精品线路;打造茶产业综合产值10亿元以上重点县30个,其中,100亿元重点县1个、50亿元—100亿元县2个。(责任单位:省发展改革委、文化和旅游厅、农业农村厅,有关州、市人民政府)

三、

似乎有一条公理,一个事物或一个行业发展越是迅速,堆积的问题和弊病也就越多,2008-2018,十年山头茶,发展之迅速,毋庸置疑,但随之而来的茶园环境、产品工艺标准、产品溯源等弊病也越来越明显。

当问题积压而没有找到对的解决方案,行业发展必然限速,事实上,从2015年初到至今,市场的平淡、冷清大家有目共睹,所以当看到这样一篇从源头出发,直击行业痛点,摆开车马,意欲肃清乾坤的文章,为这逐渐严寒的冬日带来了一丝暖意,也为这冷清的市场带来了一丝希望。

来源:网络(如有侵权,请联系我们,立即删除)