毫不客气的说,所谓的陈化,大部分都是给过期茶找了个很好的销售借口而已。

开篇有一个重要的定义,题目中谈及的过期茶,主要指的是市场各种来路的老茶,一般都会有一定的年份,超过六大茶类人们认同的常规试饮期,比如放了四五年的红茶,两年以上的绿茶,放了五六年的白毫银针等。因为现在除了绿茶,其他茶类有着越来越老,就越被市场追捧的局面,我觉得稍微有点混乱的。

1、哪来的妖风?

其实以前,中国是个绿茶为主的环境,所以饮茶文化中并没有太多追求老茶的审美偏好。

如果非要说饮用陈茶的习惯,民间有,但是大都不是为了品饮其滋味,而是为了药用。

比如在黄山,有些家庭会存放一点点老的祁红,当作药物来使用,长辈们说可以消毒杀菌。这一点我稍微有歧义,在新茶相对多酚类没有被氧化更多的前提下,我的理解新茶的杀菌效果更好,但老祖宗传下来的智慧,可能有独到的地方,我们也给予尊重和理解。但至于喝老茶跟好不好喝,在以前也很少有人提及。

市场上也不知道什么时候刮起了一股妖风,让老茶开始越来越走俏。

2、我狠起来,连我自己都骗

有一次跟朋友一起喝茶,带来一泡所谓上个世纪90年代的老红茶,说是极其珍贵带来与众人分享。

第一杯入口酸,陈味扑鼻而来,还带有焦糊的味道,就在我抬头想看众人的表情时候,我看到分享者眉头皱了一下,但其还是强忍着身体的不悦,只说了一句:“这个茶陈韵十足”。

我想,这个场面应该有不少人经历过吧?

3、商业互捧下的假大师

来谈一下最近抖音较火的一位卖老茶的“大师”,梁某。

经常能够看到晒各种老茶的视频,从泡茶开始到品茶,形容到如天赐珍馐一样的美味,隔屏让你觉得喝茶原来是这么美妙的一件事情。他自己手上的茶叶是否好喝姑且不论,但各种老白茶,乌龙茶,甚至还有红茶等,都统一归纳成香气突出,口感柔和,带有果酸。吊足了看客的胃口,不禁想问,老茶真的有那么好喝吗?

如果仔细看过他视频的专业人士,一眼就知道其是个半吊子,条索粗大的岩茶,被其形容成紧结,乌黑的叶底被形容成叶底鲜活,连最基本的评茶术语都不懂,拉出来一堆带着享受时的评价,对于观众还是很受用的。

另外,有的时候也能看到各位现存一些大师与其互动,甚至送各种茶样,指点一二。看似得到业界认可,实际上有人帮你处理那些没卖完剩下的库存,而且比新茶买的还贵,谁不愿意跟他合作?

商业合作互吹的目的,最终还是要收割你们这帮吃瓜韭菜。

4、你手里的过期茶,真的好喝吗?

写文章,总归要有一个不同立场下的观点,如果在这里还用所谓的“适口为珍”这种政治正确的废话来通读全文,我劝你就此打住,读下去没有意义了。

其实我一直都试图去理解很多老茶,所以每年也会花一定的精力去收集,采购各类别老茶去喝,或者去朋友那边喝一些老茶。

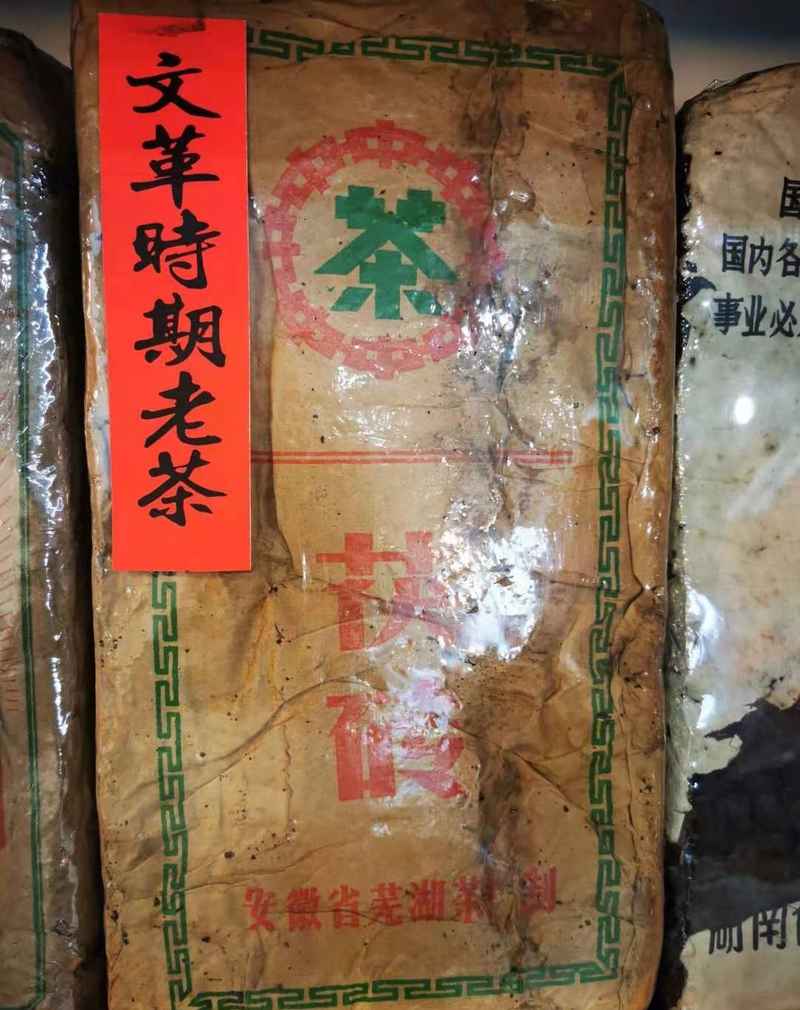

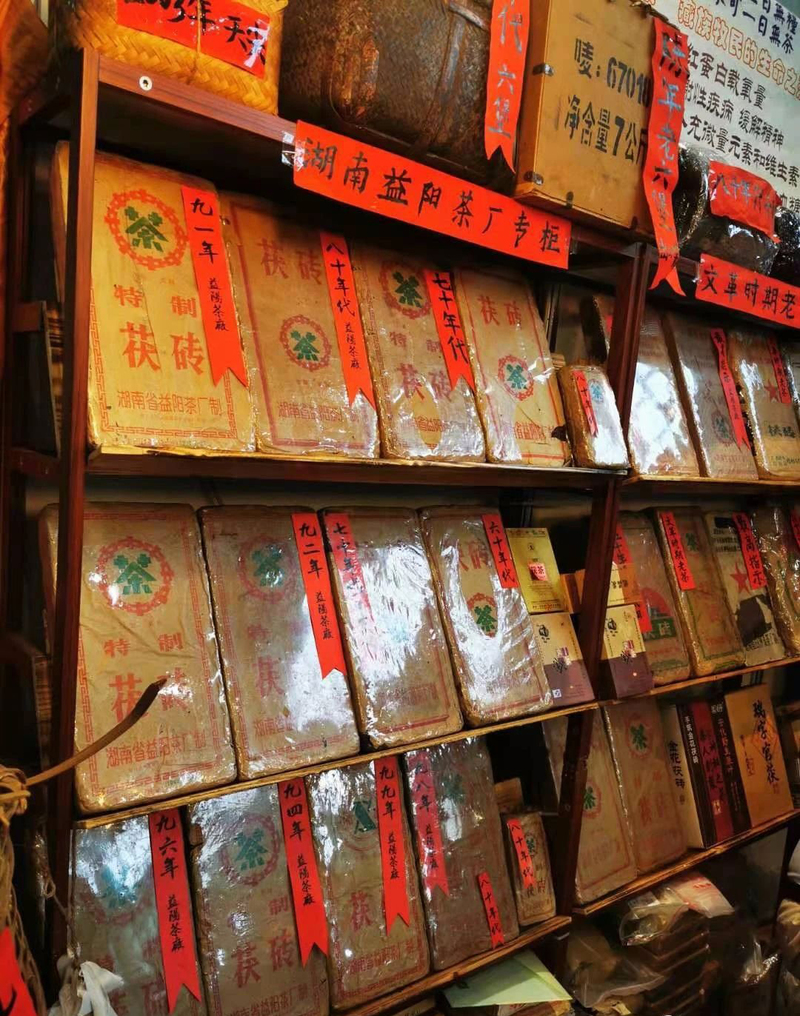

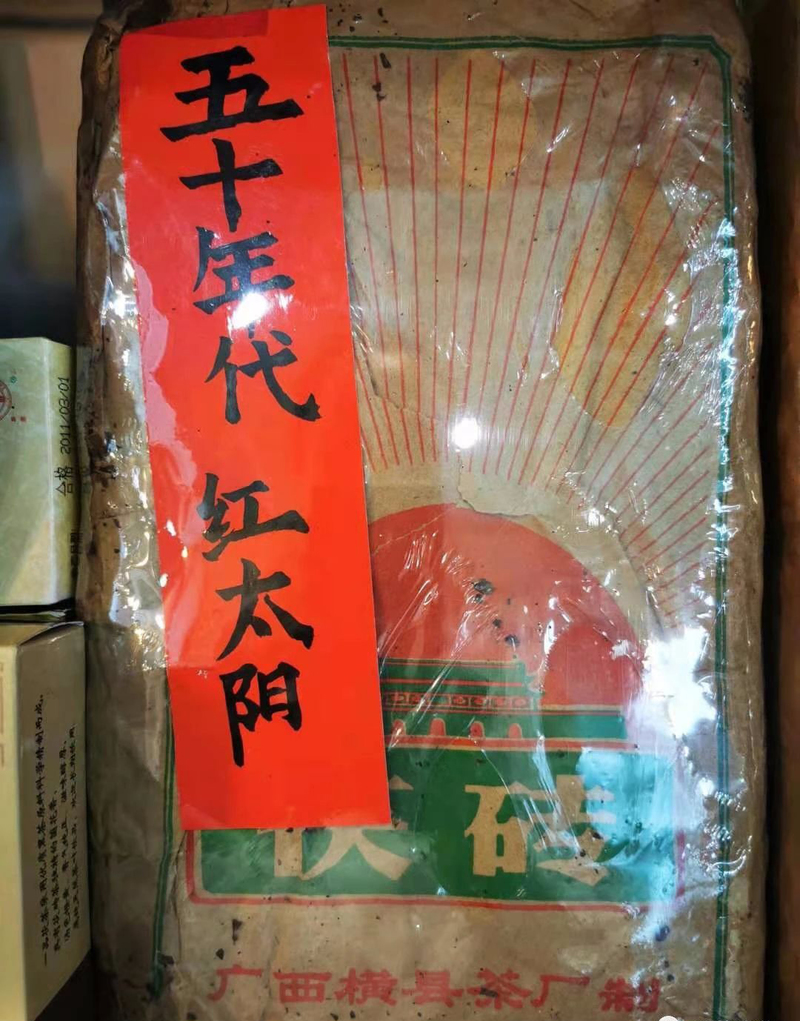

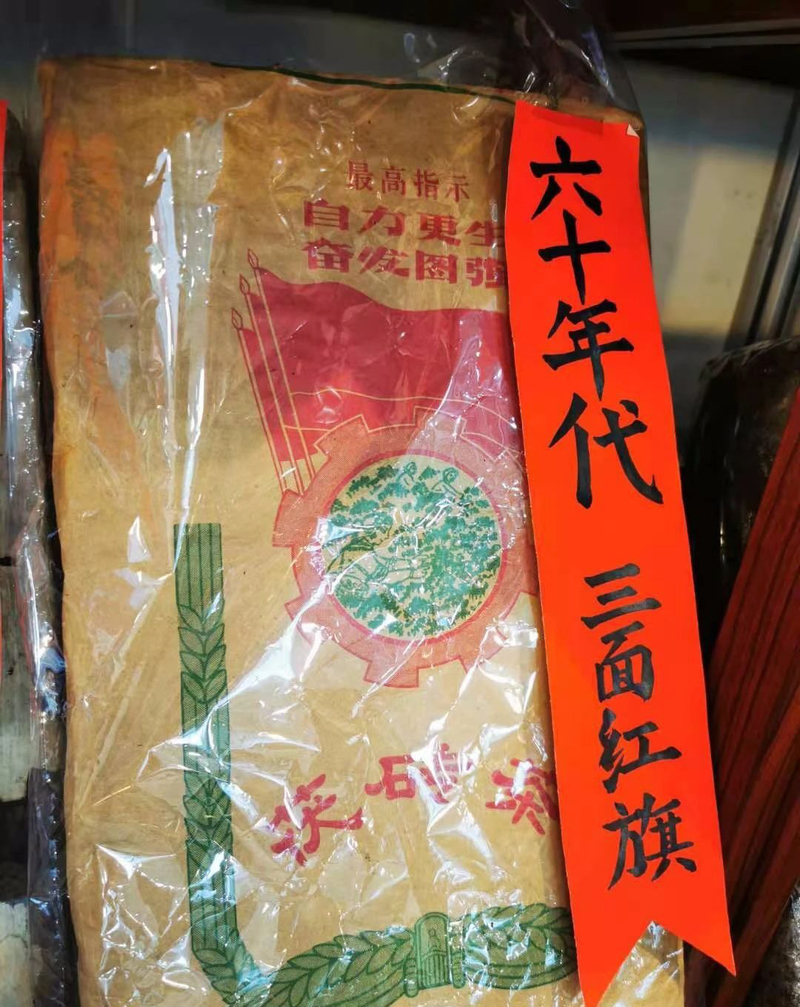

坦白的说,我几乎只认可类似生普,黑茶如六堡、苻砖之类的茶叶,其他的绝大部分各种老茶大部分都变得四不像,香气溃散,汤感淡薄的占大多数。而且最大的问题还是在茶汤上,几乎都变得淡而发散,既没有原来的特点,喝起来也没有让人觉得符合茶应该有的愉悦体验。当然,在任何时候我都接受一句那是你没喝到好的这句话来打脸,有这个想法的可以寄来各种你认为好的,我来者不拒,真好的话,我免费为你各渠道宣传。

5、只有找不出的缺点,没有形容不了的特点

他们是怎么形容老茶的?

味道淡——柔和

陈味——陈香

没有茶味——无味之味

香气无——香气沉稳

无法形容乱七八糟的味道——岁月的痕迹

这里不一一列举了,看着恶心。

所以各位放心,那些卖老茶的,只有你找不出的缺点,没有他们形容不了的特点。

也许,因为爱,所以满眼都是优点吧。

6、标准的不标准

茶叶按照国家规定是需要标注生产日期的,根据GB-7718-2016预包装食品规定,茶叶在外包装上面是需要标清楚生产日期和保质期的。但是,在地方标准中,各个茶类大部分都只标注了标签按照GB-7718-2016或者GB-7718-2011的规定,需要标注生产日期,但并没有写各类茶明确的保质期。

再加上比如普洱的标准也写过了,在符合GB/T22111-2008 标准前提下,可以长期保存。

白茶有个比较有意思的事情,原国标GB/T 22291-2008中并没有指出白茶适合长期保存,而在新版国标GB/T 22291-2017中,指出符合保存条件下,可以长期存储,是不是也可以看成是为了顺应市场的一小步呢?

那么在标准的混杂情况下,标准,也都看起来不那么标准了。

7、就算再乱,还是需要厘清

那么到底我们应该怎样看待“陈茶”这个问题?

其实我原本想以专业的角度去梳理一整套逻辑,但是奈何我专业知识体系不够,花了四天时间思考,也没有能力厘清茶叶存储转化的理化逻辑,所以在此就还是简单从体验角度去建议一个看待老茶的原则。在文末我会详细写一下我认为专业层面的转化概念,内容较为枯燥,并没有一个确切的看法和认知,感兴趣的朋友可以仔细读一下,也欢迎斧正。

我的看法如下

1、家底要够厚

其实我前面也提到了,很多我接触到的老茶的通病就是香气低沉,滋味淡薄,在某种层面可以视同可溶物的大大缺失,所以,我认为如果要喝一些有价值的陈化茶,至少要有足够的内质供其后期转化。否则进入到淡而无味,香气全无的老茶,剩下的只能是无味之味的意淫。

2、大部分人群认定的好喝

无论你怎么老,多么少见,得好喝吧?因为仓储和茶叶的品质和来源不确定性,那种尖酸,杂味,焦苦,甚至霉味的茶肯定是算不上好喝的。哪怕就是宇宙诞生时期的,品饮的价值也都没有了。

所以,在这里我认为大部分人认为的好喝,至少还是能体现出茶叶本身该有的:甜,醇,香,爽,鲜,回甘生津各种使人愉悦的体验。

别杠,这种愉悦的体验是基于生理判断的,别为了和老茶,跟自己身体抬杠,真的。

3、是否需要延续六大茶类的特点?

其实这个问题我觉得不完全是,但至少大面还应该这样。至少在我个人经历上来说。

陈年绿茶失去了鲜爽和清香,喝起来是不愉悦的。

陈年的红茶失去了香和醇厚,喝起来是不愉悦的。

陈年的白毫银针失去了清鲜和多了陈味,喝起来是奇怪的。

陈年的乌龙茶失去了高香和丢掉了岩骨,我为什么不去喝红茶?

......

当然茶叶的变化有很多可能性,所以我说了不完全是需要延续六大茶类的特点

4、适度的后熟不等于老茶

相对于茶叶完成干燥那一步的新,和适当放置的后熟,确实经过一定时期合理存放的茶叶会变得更好喝。

例如

所以有些高端的龙井,在制作完成后,还会放入石灰缸进行一个星期的后熟。

岩茶,需要更长的时间褪去火气透发出茶叶的本香,这一点也是公认的。

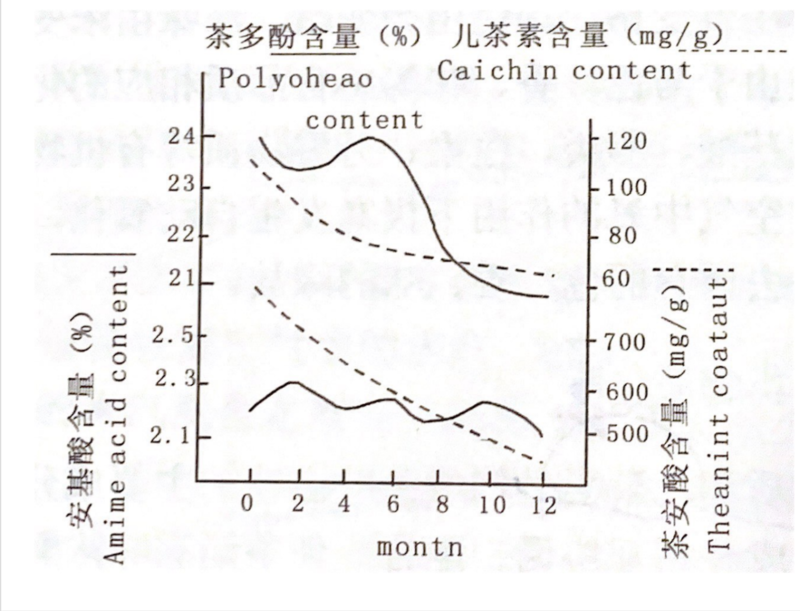

但这一点是有一定的数据支撑的,比如红茶经过适度存放后,因为醌类物质受到含水率和良好保存条件的影响,无法进一步氧化,会发生可逆的变化,所以红茶在制作完成后短期内会存在一个多酚类物质和游离氨基酸等物质上升的一个过程,可溶物的增加,茶汤会变得更好喝。但长期看,随着氧化的进一步深入,可溶物减小,品质还是下降的。

所以,无论是前人的智慧还是现代的科学研究,适度的陈放后熟是有必要的。

最后,回到我们开头提到的,当你喝到各种来路不明数年甚至几十年的老茶的时候,你真的觉得那口茶汤好喝吗?

这并不需要答案,问自己就足够了。

以下是我对转化专业部分的看法,本不想放在正文中,因为前面说了我目前也没有能力厘清专业逻辑,因为目前无论是大学教材,各种我们茶行业从业者(非专业研究方向)能查到的资料,都没有一个系统性关于茶叶老茶和陈茶转化的系统理论体系,包括茶叶质量与安全学中也明确指出,关于茶叶存储的很多变化路径,研究还不充分。所以我个人目前的能力和资源,也只能研究到这了。

有可能存在的转化路径

1、氧化路径

对于普通人,没有办法达到绝对意义上的隔绝空气所以茶叶制作完成后氧化的路径是一直存在的。

多酚的氧化

比如多酚类物质,是茶汤浓度和厚度的重要物质。一方面会氧化缩合成高聚物,难溶于水,但另一方面比如红茶因多酚氧化,初级产物会产生茶黄素,短期看又会增加茶汤的品质。部分介于多酚类物质和茶黄素之间不稳定的醌,有可能会因为很难进一步氧化而被还原。所以多酚氧化路径是一个动态变化的,基本都是短期看品质上升,长期氧化聚合整体大幅度降低,造成茶汤浓度下降的。

氨基酸的变化

量没有太大变化,但是组分发生变化。有益于茶汤滋味的谷氨酸,天门冬氨酸等被大量氧化,红茶里的氨基酸还可能会跟咖啡碱等进一步进入高聚物缩合。而蛋白质水解产生的新的游离氨基酸,并不能改善茶叶的品质。所以,不管什么茶叶,鲜爽度只会越来越差。

香气物质的变化

香气物质在氧化路径下,特别酯类的物质是氧化减少的,氧化分解成一些低分子的醛,醇等挥发性物质,造成香气下降。而且,脂肪族物质可能会氧化腐败,还有其他一些物质也会产生酸败,陈等不良气味。

2、微生物转化

微生物的转化目前研究资料其实非常少的,但我根据资料学习看法主要是这样,所有茶叶都不可能说完全避免微生物的侵入,但是很多茶类因为有高温烘干的作用,本身微生物芽孢的存留量较低,在保存条件良好的情况下(低含水率),微生物作用不会特别明显。

而目前生普的晒青方式是可以明确有微生物着落的,由于没有经过高温渥堆,所以我个人认为也不能明确是否有建立起优势菌种的过程,那么生普微生物转化路径还有很多问题需要研究。

黑茶类,因为经过高温渥堆,建立起了大量优势菌种,并且都是对人体无害的,那么后期转化就会进入一个微生物不断裂解大分子,让更多可溶物出现的情况,也会让茶叶变得汤感变厚,滋味变醇的情况。

另外多提及一点,因为茶叶含水率低,所以微生物就算有影响,我认为这个过程也是极度缓慢的。

3、酶的作用

酶的本质是蛋白质,大部分经过高温制成的茶叶,基本都会让酶在成品茶中失活(不可逆),但是也有资料指出,酶依旧会有残余酶存在,那么酶的作用有各种注入氧化,过氧化,裂解等等,但是有一点,一般茶叶的存储条件含水率是需要控制在较低水平,茶叶一般不太会超过13%这个含水率,否则茶叶会霉变。所以我认为就算有残余酶的存在(哪怕是白茶)作用是在茶叶后期存储中受到抑制的。

其实,茶叶的后续可能存在常规转化可能主要就是这几条路径,所以专业上我认为关于茶叶的转化有很多问题需要研究,但实际上我认为很多老茶是不能明确含水率的动态变化的,那么仓储条件不一样,其实最怕的就是微生物(杂菌)带来的问题。

所以如果没有良好存储条件下的老茶,我认为处于安全角度而言,尽量少喝。

——本文来自恋山堂,感谢作者付出

太残酷了

今年最流行的一个词叫作“内卷”,勤劳善良勇敢的中国人民通过长期坚韧不拔锲而不舍的努力,终于形成了天下何处不内卷之局。茶,也不例外。

内卷和内卷不一样。在有的领域,你有点壁垒,有个门槛。不管是资金,技术,文化,还是什么壁垒,抗内卷能力就强一些,至少有个护城河能坚持一段时间。但是有一个领域,传播学上专业术语称为CNB,这个领域因为毫无壁垒可言,有张嘴就跨过了门槛,而且不管怎么卷都不上税。我国古代劳动人民早就发现了这个传播学规律,总结为一句谚语:CNB不上税,这一规律目前仍然适用。

在茶领域,真正修内功的少,玩概念的多,茶学慢慢就变成了玄学。看似云山雾罩,门槛却低的不能再低。门槛有多低,内卷就有多残酷,本文将回顾逐步内卷的历史进程,剖析其中原因,进而为消费者提供应对策略。

别给我整那些没用的

茶领域靠立什么flag来向鄙视链顶端冲锋呢?

靠包装?你花一年研究出来的,肯定有人一天就给你仿出来了,大多数人根本不关注细微差异,仿品成本低得多。

靠工艺?大师们用几十年攒下的功夫换点收入无可厚非,问题是换的次数越来越多,这个领域也越来越内卷了,大师的脸皮快速贬值,对产品加持有变为负值的风险。

弟兄们,有没有更简单粗暴一点的?

有啊,前面不是说了吗?传播学理论现在不就用上了吗!

茶界传播看普洱,普洱传播看古树

传播学理论告诉我们,要来就来粗暴的,别整那些没用的。

茶叶三根本:原料、工艺、藏养。工艺大家看不懂喝不明白,藏养得几年才能出效果,这些都太不粗暴了,最粗暴的就是原料。原料一是树龄,二是山头,这两件事上把传播学理论用上了,就可以闯荡江湖;用好了,就可以打遍天下。

树龄的内卷

在树龄领域,本来过去没有古树的概念。早些年说百年古树,大家都觉得高山仰止,倍加珍惜。经过多年内卷,一个月卖的茶还不够门口停车费的小铺,拿出一饼茶拿都是千年起步。你拿一饼两百年古树,都不好意思和人打招呼。

最有意思的是,有的还给你说的有零有整,好像当年刨坑种茶籽的时候,他就在场,你说这穿越上千年,不为大富大贵,不为山盟海誓,就为了卖你一饼1280年的古树茶,你说这容易吗?

树龄普遍内卷之下,各地茶树王的树龄就成了敏感话题,你定低了,对不起乡亲父老,对不起地方经济;你定太高,变成其他地区的眼中钉,遭人嫉恨。

这个时候,掌握传播学理论就非常重要了。莽夫角力,习惯先发制人;高手过招,却最忌先亮底牌。你要是定了八百,别人就可以定一千;你要是定一千,别人就可以定一千五,这个时候你再改,就露怯了。

但同在江湖,多少还是要留有余地,别人八百,你定三千,这就欺人太甚,坏了规矩,也无法长久。卷来卷去,大家卷出一个相对平衡的生态,卷出一个有里有面的江湖,也别说普洱茶,商业社会,不靠套路靠什么?

我是你大爷

树龄这个东西就是个数目字,有点过于直接了,可操作的空间非常有限。真正操作空间大的是山头。

这方面的打法就又不一样了。讲究的不仅是先入为主,更要一招毙命,不留余地。本来易武茶历史底蕴摆在那里,占了很大的先机,但是这方面疏忽大意了,有一个“易武为王,班章为将”的slogan,但是没怎么花力气宣传,留了活口,结果后来被班章的一句“班章为王,易武为后”给彻底碾压了。

如果说普洱茶领域有什么经典营销案例,“班章为王”估计要拔得头筹。你想想易武和班章的关系,本来是你是大哥,你的小弟现在出来要自己干,这也可以;小弟现在也想当大哥,这也能理解;但是他非要把你娶了,而且还要昭告天下,无人不知。什么TMD叫营销,这就是营销。

传播学领域就是一招毙命,一旦形成认知,那就是霸权,你茶有多NB没用,传播上你必须跟着我来。虽然冰岛、易武小产区大把的顶尖好茶,但是给你们留下的位置只有后、妃、嫔、才人、答应……,再往下就剩太监了。昔归茶虽好,一开始推广的时候,只能跟人说:俺们被誉为临沧的老班章,其实口感风格完全挨不上,有点死皮赖脸蹭热点的意思,这就是认知的力量。即便冰岛比班章贵几倍,你问问不懂茶的人冰岛贵还是班章贵,80%还是说班章贵,“班章为王”嘛。

这就跟茅台一样,认知在这里,不要求多好喝,只要口感别差到难以忍受,那就是首选。按我们的详细品鉴打分,就老班章现在的品质,在类似规模产区里面恐怕前十都进不去,但他在认知里面就是王。有没有不服的,有太多不服的了。

世界茶王所在的镇沅第一个不服。班章算什么,我们有2700年的哀牢山千家寨茶树王啊。但是班章为王这个认知要怎么破呢?形成多年了,牢不可破啊。有了,我们年龄比你大,你班章为王,那千家寨就为爷!爷号普洱茶应运而生!

你就是皇帝,也不能不认老子,不认祖宗吧!虽然没法撼动王者地位,我占个大辈我也不吃亏。既然千家寨是爷,那镇沅其他山头也是爷,于是干脆推出了八大山头——镇沅八大爷!

镇沅的茶人朋友说送我一套八大爷做个纪念,我委婉谢绝了,我们家上有老爷,下有小爷,我每天都伺候不过来,我再请八个爷供着,我怕吃不消。

内卷何时尽

老子(老聃)说,名这个东西是公器,一定要慎重,要是为了私利占公器,大家在这上面内卷,这后面就麻烦了。你是王,他是爷,后面再来一堆祖宗,这不成了郭德纲的相声了吗?

曼松几百年贡茶,历史底蕴深厚,茶也没得说。但是在这么内卷的时代下,也必须来点狠的。某些人把slogan变成了“普洱十分好,九分在曼松”。这就过分了,你一个人占了90%,让那么多人争剩下的10%,这有点赶尽杀绝的味道了。

问题是刚说完这个slogan,一看卖的是一公斤的大茶砖,而且得意洋洋给大家看不知道多少吨的库存。曼松古树春茶一共几十公斤,有实力的人早就内部预定瓜分了。你要造假好歹做得靠谱一点啊,顶级古树现在谁会做一公斤大砖啊。

可见真正对CNB传播卖力的人,往往是卖假的人,真东西数量有限,根本不用传播就分完了。老班章的人根本就不关心班章是不是王,古树本来就不愁卖啊,只有压了一大堆货卖不出去的人,才会在CNB方面铤而走险。

你说反正都是不懂的人瞎BB,既不会影响真正买老班章的人,也不会影响买冰岛、易武的人,有什么关系呢?其实不然,真正名山古树毕竟是少量,这些人可能坏不了名山古树的圈子,但是可能对普洱茶的产业生态不利,限制行业的发展维度。

如何破局

其实内卷这个词来自于人类学领域,本义和现在大家说的意思有点区别,但是有一点是共同的,那就是处于一个相对封闭的系统。

因为系统封闭,没有真正的突破、创新,大家只能进行低层次的,低效率的竞争,自己竞争的异常残酷,在更高的维度看,毫无意义。换个场景,真正拉出去,一个能打的都没有。几十年过去回头看,一地鸡毛。

从产业的角度来看,最好的解决方案,那就是打破封闭系统,进行真正的突破和创新,这里面不管你是借鉴红酒还是咖啡,或者能真正立足中国茶产业的特性,扎根于中国茶文化的特质进行创新,都能拓宽发展的维度,都能改变内卷的局面。

这个说起来话长,非一人之功,非一时之力,也非本文一文所能穷尽。我们再来说说消费者应该如何应对。

应对内卷的最优策略,大家都知道,那就是躺平啊。

别管是什么大师,什么树龄,什么工艺,什么价格,也别管云山雾罩的故事,我就是一个喝茶的,你跟我说这些没用。

喝就完事儿了,我觉得喝着舒服,对我胃口,价格能承受,就ok了。如果想再深入一点,那我就可以细品品,香气、滋味、口感、体感,在我心目中就会有一个大致分级或分数,分数高的我喜欢我买单,不及格的你说破天我也不贪便宜、我也不当韭菜。

最简单的一件事,往往不那么容易做到。

酷暑难耐,明明没做什么也会觉得身体疲惫,食欲不振。茶友们别光想着喝冷饮,自己调制一些清凉茶,对于缓解暑热、去除暑湿都有不错的效果,关键还不难喝。

翠衣是什么东西?贵不贵?实际上翠衣就是西瓜皮,吃完了西瓜别急着把皮扔掉,皮同样有很好的效用,西瓜皮切碎榨汁,加上适量白砂糖,不仅好喝,还是一杯完美的消暑利尿的凉茶。

西瓜皮还可以切成薄片,做成爽口的凉拌菜或炒菜。

薄荷叶是可以泡茶的,取适量薄荷叶轻轻揉搓一下,放到杯子里,轻松一泡就好了。薄荷茶口感清爽,带有一丝丝的凉意。薄荷中含有的薄荷油能促进皮肤毛细血管扩张,促使汗腺分泌,还能消食下气,缓解腹脘涨闷。夏天喝薄荷茶,是提神解烦的不二之选。

也可以使用干薄荷叶。除了单独泡薄荷茶,还可以跟绿茶等一起冲泡。

柠檬味酸、微苦,不能像其它水果一样可以直接食用,但柠檬果皮富含芳香挥发成分,可以生津解暑,开胃醒脾。夏季暑湿较重,很多人神疲乏力,长时间工作或学习之后往往胃口不佳,喝一杯柠檬泡水,清新酸爽的味道让人精神一振,更可以打开胃口。

柠檬搭配红茶、绿茶冲泡,或直接冲泡成品柠红、柠绿,加上冰糖,也是既美味又适合夏天喝的饮料。

罗汉果味甘性凉,归肺、大肠经,有润肺止咳、生津止渴的功效、适用于肺燥咳嗽、暑热伤津等。

罗汉果加入鱼腥草一起煮水,有清热润肺、止咳化痰之功效,适用于肺热痰多、咽喉肿痛、口渴、口干等。烟酒过多、经常熬夜的人也适合喝。

酸梅汤是传统的解暑饮料,酸酸甜甜,老少皆宜。酸梅汤消食合中,行气散淤,生津止渴,收敛肺气,除烦安神,常是炎热夏季不可多得的保健饮品。

取乌梅适量,与山楂、甘草、桂花等一起熬制,加入冰糖再放入冰箱冰镇即可。

各位茶友们,这天这么热,估计你们也不爱出门。这几款清凉茶,都是常见的食材,在家动手做起来呗~