李扬:今天正好借这个机会。一方面聊下云南白茶话题,一方面也为我们昆明的茶文化氛围贡献一点活力。接下来我们让诗云带领我们进入这个活动的节奏。

诗云:欢迎各位嘉宾和小伙伴来参加我们的第11期白茶沙龙。肯定有很多小伙伴就好奇,茶叶进化论一直在讲熟茶,怎么发起这样的沙龙。

其实,白茶产业近十几年来发展迅猛,云南白茶更是蓬勃发展。这两年来,随之而来也存在着不少的争议。今天,我们沙龙的主题是云南白茶的现状及未来,现场也可以喝到5款非常有特点、具有代表性的云南白茶。

今天好茶很多,沙龙开始我们暂不介绍嘉宾和各位小伙伴,在接下来的流程会给大家一一去介绍。今天的沙龙是发散性思维的一个沙龙。

关于白茶,我最早知道的是福鼎白茶,它已经有一套非常标准的体系了。云南白茶现在如果按照福鼎白茶的规则去做,我们做的能比它更好吗?这是第一个思考。我们云南白茶有古树茶的优势,有生态的优势,问题在于云南白茶是建立一套自己的标准,还是在福鼎白茶的标准之上,利用自己的原料优势去做得更好?今天的沙龙就是围绕这些问题展开讨论的。

接下来,我们带着这些问题和看法进入我们品鉴加交流的一个环节。今天喝的第一款茶来自大邦白茶。下面有请大邦白茶的创始人娄自田先生花两分钟的时间介绍这款产品。

娄自田:为什么我们要来做大邦白茶呢?我抛砖引玉,讲一些趋势性的东西。

两年前,我们做了大量的市场调研,对象主要是经销商,得出一个结论。普洱茶的零售确实很难出货,但云南白茶的销售还可以,也就是说云南白茶其实已经积累了很多消费者资源。但是在这里面没有一家专业做云南白茶的品牌,只是一些普洱茶企业在做,也有些企业尝试去做云南白茶品牌,但在市场端确实没有形成真正的云南白茶品牌。

我们觉得这是个机会,比当年普洱茶的机会还要好。这个其实得到很多数据的支撑。第一个数据,中国茶叶流通协会发布的,2012年中国白茶的产量是5700多吨,去年是94000多吨。从2017年开始最近这4年,增长的幅度非常大。但在这个过程当中,云南白茶基本上没有被统计进去。主要原因在于标准的欠缺。比如月光白,许多企业在生产时为了解决合法性问题,在包装上写了普洱茶的标准。

于是,我们就启动了大邦白茶这个品牌的建设。事实上,我们是品牌先行,产品是滞后的。我们在出租车的广告已经在做了,但产品还没出来。我们在广州茶博会上掀起了小小的高潮,从早到晚,展位上坐满了人。云南白茶受欢迎的程度超过我们的想象。市场上期待云南白茶已经很久了。

刚才我们在下面喝茶,李扬我们分享了一个话题,即云南这边做的白茶跟其他白茶是怎样的一个做法?大邦白茶的做法好像是先去创造一套理论体系,然后去做事,通过产品的渗透,在市场上打成一个标准。对于我们来讲,我们是非常愿意这样去做的。

前年,中国已经有14个省在生产白茶,去年增加到18个,连西藏那边的茶厂也在生产白茶。恩施玉露这边有个企业叫润邦,四川的竹叶青,都在生产白茶,生产高端白茶。

我们分析后认为有几个原因。第一,普洱茶的出货量这两年其实是受阻的,大家做普洱茶应该是比较清楚的,整个库存量比较难消化。普洱茶的很多经销商都在寻找出路,在操作模式上,白茶是一种比较好的题目和素材。第二,中国绿茶产区主动寻求改变。绿茶产区很多,包括四川、河南、安徽都在做白茶,主动寻求改变。

去年,贵州某县县长带队来我们办公室交流了一上午。他们就说,我们绿茶产区为什么要做白茶?原因很简单,绿茶的保质期实在太短了,两三个月以后品质衰退,像龙井这种名茶一开始卖6000块钱,要不了两个月就只卖1000块钱,所以选择做成白茶。

从这些现象可以推测,中国白茶在未来两三年一定会达到一个疯狂的程度。所有省份都在找自己的特点,我们云南要跟着福鼎去走吗?对我们来说,不追求毫香蜜韵。这个词是福鼎白茶给自己的标签。我们云南白茶应该有我们自己的东西,就是要有我们自己的标准。像信阳毛尖、太平猴魁、龙井、碧螺春等,都有自己的标准,但它们都是绿茶。

我们认为未来的白茶会形成这样一个态势,每个省每个地区都有自己的差异化,包括外形、口感、工艺等层面形成的差异。比如我们云南白茶的第一个特点就是海拔高。在这些特点中,我们怎么去找到属于每一家企业的特点,以及标准是什么。就像同样是福鼎白茶,我们调研了几个比较大的品牌,他们的产品实际上是不一样的,每一家都有自己的风格,但都是福鼎白茶这个大的品类。

诗云:娄总是实战型的企业家,今天分享了好几个非常关键的地方。我真的不知道原来全中国有18个省在做白茶了。这些省份现在来做白茶,适制性怎么解决?娄总刚才引出了这个话题,我们就这个小点延展一下——绿茶做白茶好喝吗?

李扬:其实我在消化娄总刚才说的东西。听娄总一说,我的很多疑惑、想到的很多东西,娄总已经想过了。所以,这个事情请娄总先来说是对的。在娄总的发言之后,再来谈所谓适制性这些话题,显得格局太小了。局限于福鼎白茶,以福建白茶为纲的,可以去谈适制性。如果在娄总刚才说的各个省应该有各个省的标准,各个省有各个省的白茶这个情况下,我们再说适制性,好像就又说回去掉了。所以,待会如果有合适的话题再谈。

诗云:好的。现在大家品鉴的是大邦白茶,有没有茶友来跟我们分享下品饮感受?刚刚娄总还没有给我们介绍这款产品,先请娄总简单介绍下。

娄自田:我说一下工艺。云南白茶有一种工艺是月光白,有一定的市场基础。我们在分析各种工艺的基础上,采用了复式萎凋,做72小时,用日光干燥。云南的气候特点保证用日光干燥,含水率9%是可以做到的。福鼎做不到这样,必须要烘。我们最近总结了云南白茶一个广告语:云南白茶,不揉不炒,不烘不焙不提香。好茶为什么要提香?我们最终选择了这样一个工艺做了一款森林白茶。具体的茶园在张家湾这一片。

诗云:好的,谢谢娄总的分享。现场请两位茶友分享下喝这款茶的感受?

茶世恩:这款茶,我们在写《云南白茶一本通》这本书时已经喝过。我们也采访了大邦白茶的另一位创始人李亚全李总。我觉得这款茶喝下来有惊喜,适口性很好,清甜。我们写书之前去做调研,去跟不同的商家去聊,好多人给我们反馈说云南白茶适口性好,普通消费者一喝就能感受到,它的茶汤、滋味会给你一个直观的口腔反馈。

施中琦:为什么选易武片区来做?还是,是不是想打一个森林茶的概念?

娄自田:不是专门选的易武,是做下来以后,易武的很好。还有无量山片区的也很好。景迈的也不错。当然,群体种的丰富度更好。选择森林茶,是因为这款茶在我们的产品体系里属于中间偏上的。我们自己有三个品牌:景珍白茶、古林白茶、大邦白茶,分别对应不同的产品体系。

诗云:接下来,请著名茶文化学者杨凯老师分享历史上云南白茶的状况?

杨凯:我们名称上的白茶和工艺上的白茶,怎么区分?这是一个很重要的问题。因为过去云南茶往往不这么叫,不光是云南茶,就是全中国的茶,其实它不是标准产品,每一个茶也不是按我们六大茶类分的,每一个茶都有自己的工艺。比如,普洱茶是一个大类,在过去,对西双版纳和普洱地区以外的人来说,他们会认为整个滇西这一带都叫普洱茶。

但是你进了思茅进了版纳,你就发现看不到“普洱茶”,所有的茶它都有自己的名字,或者是地域的名字,或者是季节的名字。比如说,按季节来说,历史上我们的普洱茶可能就是分成芽茶,最早的生芽、蕊茶,完了又按季节分,就是夏茶、秋茶、谷花茶,像这种分下来,完了再有按地域分的大山茶、坝子茶等等。我们的茶类其实分得很细,如果你把它加工起来以后,每一种茶也都有自己的名字,它们是没有统一的类的,工艺也都是不一样的。比如,我把茶加工成藏销的紧茶,加工成饼,它又是另一种工艺,过去是没有像我们现在的标准或者六大茶类的说法,它每一个都不一样。

这里头有一款茶应该就是历史上的云南白茶。是春天最早的生芽,过去进贡给皇帝的所谓“八色贡茶”里有两款散茶,一个叫芽茶,一个叫蕊茶。我们现在从汉文献的记录里找不到芽茶的记录,很多老人,他们也不知道这个茶到底是什么,但是我们从英文的文献里能够找到它们,就是说芽茶是用春天最早的芽采下来以后,除了生晒没有其他工艺,这么一来就很明确,这个应该是一款白茶。

生芽之外,还有一款茶就叫熟芽。生芽和熟芽是不同的。很多人也在问我这个问题,到底什么是生芽,最后我从英文文献里找到生芽,它就是一款白茶。按照英国人的说法,除了生芽,所有茶都可以叫普洱茶。这就是说我们最早在历史上,并且作为贡茶的,我们就是有白茶的。这个白茶其实跟福鼎的银针是匹配的。

到了20世纪40年代,中茶公司进入云南,开始试制各种茶叶,做了老青砖、乌龙茶,也做了白茶,只是不确定当年用什么工艺。1942年以后,日本人打到缅甸,红茶出口受阻。勐海茶厂大部队撤离,留守人员每年都要生产白茶,很可能就是现在的这种白茶。他们收农民的鲜叶,16斤鲜叶里大概挑出1斤来做白茶。

跟这个时间差不多的时候,墨江的景星茶厂生产了一款茶叫寿眉。我看了相关记录,找到了当年做茶的汤仁良先生。2018年,他98岁,我就问他,你当年做的寿眉到底是什么工艺?老人家说我当年没做过寿眉。我把文件拿给他看,说这上头有技术主任是你吧。他说对,这就是我。当时它叫新华茶厂,隶属于墨江茶叶公司。他说我是茶厂的技术主任,这块写的本年寿眉制作数量基本没做。我就问他,本年没做,但你去年做了吧,是什么工艺?老人家说80年前的事了,记不住了,这个线索就断了,但这个东西当年是存在的。

那么这个寿眉是什么?我最后通过外国文献来解决这个问题的。19世纪,中国人在出口茶的时候,做了一个宣传画,把中国很多出口产品都给列出来,包括寿眉、椎脊茶,包括各种茶。陈椽先生在《茶叶通史》里写过椎脊茶,但是我问了安徽农大的各种专家,没有人知道什么叫椎脊茶,最后在这个画册上找到了。但是寿眉这种茶的工艺到底是什么工艺?是蒸青工艺还是白茶工艺,现在不是很清楚,可能要跟其他地区的出口材料对比一下,才能确认19世纪的寿眉是不是白茶。这是解放前的情况。

解放后,白茶是怎么兴起的?大概在2004、05年,普洱茶热起来了。这个时期,白茶在港台地区也很受欢迎。在港台的茶餐厅里吃早茶,你去点的话,它肯定会有普洱,有老寿眉,有菊花,或者菊普。我们一般都喝老寿眉,因为那会儿又便宜又好喝。

在这个时候,云南做普洱的人就开始说,现在普洱的味道有点单调,怎么去改进?有些人就吸取了白茶的工艺以及其他工艺,做了很多私房茶。所谓的私房茶,他们都把它命名叫普洱茶,没有叫白茶的,也没有叫乌龙茶的,反正这种茶香气都比较奇特。

后来他们就讲了一个故事,就是说我们景迈山的月光白非常好看,背面是白色的,正面全是黄黑色、褐黑色。他们就说我们景迈山的白茶都是景迈山的少女半夜上山去采来的茶,全部阴干,不能见太阳。反正这故事很迷人,利于做销售,但是当年他们没有找到相应的归类,一直不承认这是白茶,一直说它是普洱茶。

后来,包括我们杨总(杨泽军)也开始做白茶,至于他们的白茶是什么工艺,待会让他自己来讲。其实云南普洱茶是有很多的,它根据云南大叶种茶和小叶种茶的特殊的茶性,发展出不同的产品。并且是在历史上,这些产品就是宫廷的贡茶。

注:文字根据沙龙现场整理,发言未经嘉宾和茶友审核,解释权归嘉宾和茶友。

来源:茶叶进化论

如有侵权请联系删除

中国近代茶庄、茶号以零售业为主,遍布全国各城镇,与民众生活息息相关,对推动地方经济发展影响极大。一般茶庄经营者皆与茶山相熟,道途通晓。在近代中国茶叶品牌史中,尤以粤商、徽商居多。盘点一下民国以来,中国排名十大的知名茶叶商人:

1、华茶公司——唐季珊

唐季珊,东南亚著名的富商,经营茶叶生意。之后加入阮玲玉电影制片厂,是联华公司大股东。唐季珊曾先后任上海市输出业同业公会理事长、上海市茶行商业同业公会监事、中国茶叶协会常务理事,中华造纸厂股份有限公司董事长。

民国5年(1916年)回到国内后,即以其父名义邀集亲属集资10万,设立华茶公司,由唐季珊为实际主持人。是为中国开设最早、规模最大的一家华商茶叶出口行。并由其父串连卓镜澄、陈翊周、朱葆元等加入,几乎集当时这个行业的全部实力做后盾。最初运美的“天坛牌”、“美女牌”小包装茶叶,两三年一直未打开销路,10万资本亏损殆尽。

民国9年左右,华茶公司由唐翘卿独自投入资金经营,唐季珊在美虽与一家专营茶叶的大进口商卡特建立了关系,但因无推销机构,销售渠道不畅,仍然敌不过洋行势力。

民国12年华茶公司再次改组为有限公司,资本10万元,唐氏家族占80%。其余由上海茶栈商人投资。唐季珊任总经理。在华商同业的全力支持下,华茶公司先后在平水、福州、屯溪、杭州、肖山、诸暨等茶叶产地自设茶号,收购毛茶,在上海开设茶厂进行加工。自产自销,产销合一,减少了流通环节,节省了开支,降低了成本,以质高、价低的优势与洋行竞争,逐渐打开了外销局面。

五卅运动,全国人民同仇敌忾,抵制英商、英货,洋行进货与装运发生困难。华茶公司趁机大做出口生意,这一年华茶公司出口额高达8万多箱。

值得一提的是,华茶公司在1926年美国费城世博会与汾酒、茅台等一道参加世博,获得一等奖章。

2、龙德记茶庄——池秉德

池秉德(又叫池阅龙),生于19世纪七十年代。其祖上世代制作乌龙,父亲曾在当年的“茶都”鹤山同时担任三大茶庄的制茶师,后更是出任当时茶叶贸易量位于全国一位的美珍茶庄的首席(当年称为“大师傅”)。美珍茶庄在国内无人不知无人不晓,在当时能够出任大师傅的,必定是制茶造诣极高的茶人。

受环境影响,池秉德从小在父亲的耳濡目染之下学习制作乌龙茶。14岁便已在美珍茶庄担任制茶师,17岁时随父落户广州,21岁时已成为茶行业内闻名遐迩的制茶大师傅。年纪轻轻,便在制茶届与父亲地位相近,池氏父子的名声也早已在行业内有了制茶世家的美名。

当年美珍茶庄曾邀请池秉德接替年迈父亲的职位,但是池秉德是一个很有想法的人。由于家庭世代传承的关系,他有了开自己的茶庄的想法,之后选择了专注于乌龙茶的经营。

1898年,池秉德在亲友的支持下,于广州创办了“德记茶行”,后改名“德记茶庄”,主要经营乌龙茶生意。经过几年的用心经营,凭借着自身对茶的敏锐触觉和过人的商业才能,很快德记茶庄名气起来了。那时候坊间流传着,到广州十三行采购乌龙茶,一定要去“德记茶庄”——优秀的工艺水平,严谨锐利的选材,多年制茶经验,让德记茶庄的乌龙茶在竞争激烈的茶叶市场内脱颖而出,店面内每日门庭若市,甚至一度作为进贡给皇上的贡品。

时任广州知府赠予德记茶庄一块“乌龙世家”的牌匾,大红“德”字包装、专精而全面的乌龙茶商品,成为那个年代十三行里的一项乌龙传奇。

在1939年芝加哥世博会上,德记茶庄凭着自产的“贡品乌龙”,包装精美、茶香四溢,顿时成了各国参展商、参观者关注的焦点,并一举拿下世博的进步奖章,被誉为“一个世纪的进步”。

3、红顶茶叶商人——伍秉鉴

伍秉鉴(1769—1843年),又名伍敦元,祖籍福建。清代广州十三行商人,当时广州的世界首富。 伍秉鉴的先祖在福建是从事种茶叶的,在康熙初年由福建泉州迁至广东广州,家族从事的还是广东与福建之间茶叶的买卖。到了第五代的伍国莹是伍秉鉴的父亲,伍国莹曾在广州首富潘振承家中做账房。1783年,伍国莹就开始参与经营的商行叫做元顺行。1792年,伍国莹把业务交给了儿子伍秉钧,伍秉钧接过这个行务以后就正式创办了怡和行,伍秉钧在35岁的时候病逝,他的弟弟伍秉鉴接手了怡和行。

伍秉鉴(1769~1843年),字成之,号平湖,别名敦元、忠诚、庆昌,祖籍福建。其先祖于康熙初年定居广东,开始经商。到伍秉鉴的父亲伍国莹时,伍家开始参与对外贸易。1783年,伍国宗迈出了重要的一步,成立怡和行,并为自己起了一个商名叫“浩官”。该商名一直为其子孙所沿用,成为19世纪前期国际商界一个响亮的名字。1801年,32岁的伍秉鉴接手了怡和行的业务,伍家的事业也开始快速崛起,伍秉鉴成为了广州行商的领头人——总商。在经营方面,伍秉鉴同欧美各国的重要客户都建立了紧密的联系,并依靠超前的经营理念在对外贸易中迅速崛起。伍秉鉴不但在国内拥有地产、房产、茶园、店铺等,而且他还大胆地在大洋彼岸的美国进行铁路投资、证券交易并涉足保险业务等领域,同时他还是英国东印度公司最大的债权人,东印度公司有时资金周转不灵,常向伍家借贷。正因为如此,伍秉鉴在当时西方商界享有极高的知名度,成了洋人眼中的世界首富,曾被一些西方学者称之为“天下第一大富翁”。1840年6月,鸦片战争爆发。尽管伍秉鉴曾向朝廷捐巨款换得了三品顶戴,但这丝毫不能拯救他的事业,他不得不一次次向清政府献出巨额财富以求得短暂的安宁。1843年,伍秉鉴在中国的动乱中病逝于广州,享年74岁。

伍家所积累的财富是惊人的。据1834年伍家自己的估计,他们的财产已有2600万银元,按照国际银价换算,这个数目相当于今天的50亿元人民币。而且,伍家在珠江岸边的豪宅,据说可与《红楼梦》中的大观园媲美。2001年在美国《华尔街日报》(亚洲版)刊登了一个《纵横一千年》的专辑,统计出了上几个世纪世界上最富有的50个人。其中,有六位华人入选,他们分别是成吉思汗、忽必烈、刘瑾、和珅、伍秉鉴和宋子文。这六个人中,又唯独伍秉鉴是以纯粹的商人身份出现,所以伍秉鉴也是人们最关注的焦点。

4、丝茶买办大王——唐廷枢

唐廷枢(1832年5月19日-1892年10月7日),初名唐杰,字建时,号景星,又号镜心,生于广东香山县唐家村(今广东省珠海市唐家湾镇),清末洋行买办、洋务企业活动家。1851年起,先后在香港英国殖民政府和上海海关担任译员10年。1863年进入上海怡和洋行充当买办,经理库款,经营丝茶出口贸易,开展航运,扩大洋行在上海以外的通商口岸的势力。同时,继续从事商业活动,大量附股洋行经营的保险、航运企业,并为洋行企业吸引大量的华商资本。1873年任李鸿章主持的轮船招商局总办,成为洋务派官僚的有力助手。任职期间,招商局的营业状况颇有起色。1876年受李鸿章委托筹办开平煤矿。从勘察矿址、拟定计划,到筹集资本、正式开采,都由他一手主持。开平煤矿的组成或附属部分,也都是在他的倡议或主持下兴办的。

唐廷枢开始自己的商业活动和资本积累,是在担任香港殖民政府翻译时期,1858年以前他就在香港投资了两家当铺。其后在上海度出现的棉花出口贸易的高潮中,又从事棉花投机生意。他独自经营的修华号棉花行,成为外国洋行收买中国棉花的一个代理机构,并与怡和洋行发生业务关系。自担任怡和洋行买办后,唐廷枢的经济活动,又有进一步的发展。 在担任怡和买办的10年中(1863~1872年),他除了为怡和经理库款、收购丝茶、开展航运以及在上海以外的通商口岸扩大洋行业务之外,还为他的老板投资当铺,经营地产,运销大米、食盐,甚至涉足内地的矿产开采。

他和怡和前任买办林钦合伙开设茶栈。为适应洋行收购茶叶的需要,他先后投资上海3家钱庄,以周转他的商业资金。为了买办业务和自营商业的两种需要,他又在洋行之中,设立了自己的事务所。

为与整个对外贸易发生联系,他又建立起一套类似事务所的同业公所。上海丝业、茶业等3个与对外贸易关系密切的同业公所,在1868年以前相继建立。唐廷枢和徐润等人则是这3个机构的董事,是主持这些行业机构的核心力量。

5、谢裕大茶庄——谢正安

谢正安,安徽徽州歙县人,黄山毛峰创始人,其创办的“谢裕大”茶行居徽州五大茶行之首。

1875年,谢正安在歙县漕溪(今徽州区富溪乡)选采肥壮的新鲜嫩叶,在传统制作工艺的基础上,亲自动手,大胆改进,经过“下锅炒(五桶杀青)、轻滚转(手轻揉)、焙生胚(毛火)、盖上圆簸复老烘(足火、显毫)”等工序精心制作,形成“外形似雀舌均齐壮实,锋显毫露,色为象牙,鱼叶金黄。冲泡后,清香高长,汤色清澈,滋味鲜浓,醇厚、甘甜。叶底嫩黄,肥壮成朵”的独特新茶。由于该茶白毫披身,芽尖锋芒,又因其产地邻近黄山,谢正安遂给它取名为“黄山毛峰”。

19世纪60年代末期,太平天国战乱结束后,清朝又开始“商务奋兴”,外销“洋庄”茶叶生意由低谷发展到高潮。当时“五口通商”的外贸出口格局已经形成。东方明珠上海逐步取代广州,成为我国茶叶外销的第一大口岸。上海外贸的兴起,在地理空间为徽商的振兴提供了条件。过去徽商的茶叶出口须经广州“洋庄”输出,而徽州到广州行程千里,产品从屯溪运至广州,历时近2个月,而从徽州到上海,只不过2~3天功夫,减少了损耗,加速了资金周转,使徽州茶叶市场上更有竞争力。徽州茶的销量不断攀升,有力地促进了徽州地区的茶叶生产。此时,种粮兴茶的谢正安当机立断,决定重操旧业,每年春季在漕溪挂秤收购春茶,经加工后,肩挑至皖东运漕、柘皋设店销售。因亲叔谢光荪在江苏靖江县新沟司衙内任职,他又将茶叶从长江水路运到靖江,再到上海闯市场,与“洋庄”做贸易,经过多年的经营,谢正安于光绪元年在漕溪开办“谢裕大茶行”。不久,又在屯溪、歙县等地开办茶行和茶厂。把茶行业务扩展到上海、运漕、东北营口等地,在吞并了休宁的吴家茶庄后,成为徽州六大茶庄之首,古歙北方四大财主之一。据《祥字阄书》记载:除去未作价产业甚多外,家积有价产业和英银洋计达49100元,宝银3400两。谢正安在上海闯荡时,上海市场茶庄林立,各庄普有名茶、名品,常品茶竞争相当激烈,谢正安用其敏锐的商业眼光看到了徽茶的不足,当时徽茶大宗是炒青“屯绿”,销量一直居全国绿茶领先地位。但一些地名茶如西湖龙井、庐山云雾、云南普洱等争相入市,并且上市早、外形美、香味清醇,为达官贵人所器重,为内外茶商所青睐。由于这些茶上市早、产量少、做工精致,因而价格高、利润大。

建国后,黄山毛峰一直为全国名茶中的佼佼者。改革开放后,"谢裕大"茶庄改名为"天茗庄",经原国家内贸部核准,成为安徽茶业唯一"中华老字号"茶庄。

6、汪裕泰茶号——汪立政

汪立政(1827~1895),绩溪八都余川人(今上庄邻村),字以德。1840年赴上海茶叶店为徒,勤劳忠厚,深得业主信任;1850年自办汪裕泰茶叶店于沪南,督工精制四方名茶,薄利多销,声誉鹊起而在业内独占鳌头,此后在上海、奉贤、苏州、杭州等地设分号9处。汪裕泰经营有方,业务发达,驰誉中外,盈利丰厚,执沪上业内之牛耳,为旅外绩溪人中的富商巨贾之一。

汪立政富而有道,急公好义,对家乡的公益事业多有资助。余川村口的环秀桥毁于道光癸酉(1873),当时死难者无数,沿河良田皆废为沙滩,对此他一直牵挂在心。晚年,他捐金二千数百元,并派专人监工重建,虽未亲眼目睹夙愿的实现,但其子完成了此项义举。汪立政子汪惕予因致力于悬壶济世,只能勉力维系汪裕泰店业;其孙振寰1919年由日本早稻田大学毕业后,继承汪裕泰店业,刻苦钻研,善于革新,几经努力,于1927年在上海西藏路开设汪裕泰总号、辟有5个门市部,接着又在浙江路和福履路分设2个门市部,以批发兼零售,销售新制的绿茶、红茶、花茶和茶砖而驰骋沪上。抗日战争初期,他又悄悄地将资产转移美国和日本,在国外开设分销部,挽救了经济上的损夫,且及时地将汪裕泰茶叶打入国际市场,1949年离开大陆后,仍在海外维系店业。

7、吴鼎裕茶庄——吴锡卿

吴锡卿,安徽歙县昌溪村人,生于1876年春,祖上为安徽茶商世家,兄弟6人,吴锡卿排行老四,1887年举家前往北京,初夏创办吴裕泰茶栈,由吴锡卿出任总管,几十年后才改号吴裕泰茶庄。吴家先后在城里城外开了8家大小茶庄,后来发展到11家,他们是:崇文门内“乾泰聚”、“福盛”、“吴鼎裕”茶庄,“吴鼎裕”即今崇文门菜市场旧址,专门经营高档茶叶,供豪门显贵享用。

吴裕泰茶庄,自创建之日起至今,一直坐落在东四北大街44号。其时占地20多亩,高门大院,能同时进三辆大车,共有8个院落,100多间房子,为花园式建筑,分为客房,库房,加工拼配室,营业店堂等。那时,茶庄主要从安徽、福建、浙江等地进茶,一般是经大运河到通县,再用大车进东直门,到北新桥。那时吴裕泰茶栈的电话是:北局,1928。现为64041928,历经百年,主号未变,现在王府井吴裕泰茶文化馆,展有一老顾客捐献的早年吴裕泰茶栈茶叶筒可作证明。

吴裕泰最早的牌匾是吴锡卿用五块银圆,请清末老秀才祝春年写的,称《吴裕泰茶栈》,书法不俗。这块匾在北京挂了几十年,公司合营时,吴裕泰茶栈改为《吴裕泰茶庄》,文革时北新桥地名被改为红日路,吴裕泰也更名为“红日茶店”(为竖牌),直到1985年才恢复老字号,是请中央民革委员冯亦吾老先生题写的,黑地金字的横式牌匾,沿用至今。

1994年,茶庄进行翻扩建,营业场所由原来的50平方米增加到80多平方米,店堂宽敞明亮,店内悬挂着天津炎黄画院赠送的大幅国画,《陆羽品茶图》。次年,建成与茶庄一壁之隔的《吴裕泰茶社》,著名书法家刘炳森,欣然命笔题写匾额,1995年金秋时节,茶社开笔会,刘炳森、胡洁青老人、李滨声,苏适、米南阳,留下了墨宝。

当时的吴裕泰茶栈,就以拼配花茶为经营特色,开始是自己窨制,后一律在产地窨。安徽的名茶不少,祁门红茶,安徽屯绿,黄山毛峰,六安瓜片,太平猴魁,等享誉中外,但那时北京的老百姓喝不起这些名茶,大多喝花茶,吴裕泰拼配的茶基本上是大众化的,所以生意一直很兴隆,在北京茶行中独树一帜。

新中国成立后,吴裕泰这个百年老店又获新生,1955年底,公私合营后,更名“吴裕泰茶庄”。1995年被国内贸易部授以“中华老字号”称号。

8、张一元茶庄——张文卿

张文卿,安徽歙县人,张一元茶庄的创办人。张文卿于清光绪二十二年(1896)在花市大街摆设茶摊,光绪二十六年开设“张玉元”茶庄。光绪三十四年(1908)张文卿在前门外观音寺街路南购房开设了一间门脸的店铺,取名为“张一元”茶庄。取意“一元复始、万象更新”之意,亦即“开市大吉、日新月异”之意。不久迁至观音寺街路北一处三间门脸的店铺营业。1912年张文卿又在大栅栏开设“张一元文记茶庄”。以“文”字表示为张文卿所开,三个茶庄以张一元文记为主。茶庄开业后,由于店址优越、经营得法,以质量上乘而声名远扬。

张一元茶庄茶叶质量上乘、色味醇正,茶庄的业务好、发展快,得益于创业者张文卿经营有方。1925年张文卿亲自到福建开办茶场,在福州郊外半山坡盖了几十间房,雇佣当地工人按季节收购新摘的茶叶,并选最好的茉莉花自己薰制,再依北方人的口味就地窨制、拼配,形成具有特色的小叶花茶。以汤清、味浓、入口芳香、回味无穷被京城百姓认可,并广为传颂。张文卿自己办茶厂不仅可以熏制特味的茶叶,而且要比在北京从茶叶批发商手中买货价钱要便宜得多。所以,同等级的茶叶张一元比别的字号茶庄卖得便宜。张一元茶庄还经常派人到一些茶庄了解售价,掌握商品行情,并且买回别人销售的茶叶与自家同级茶叶比较,不断使自家茶叶质量优于同行。当时,该茶庄就设有电话和函购业务。凡买2.5公斤以上茶叶者,均送货上门。尽管生意好,可茶庄仍很重视广告宣传。北京的商店,用高音喇叭播放歌曲、戏剧来招徕顾客,张一元茶庄是第一家。抗战前夕,张一元茶庄播放彭素海用西河大鼓演唱的“三下南唐”,每次播放时,门前总是围着许多听众,为销售创造了有利条件。

9、近代中国茶王——徐润

徐润(1838—1911),又名以璋,字润立,号雨之,别号愚斋,香山县北岭村(今珠海市北岭乡)人。父亲徐宝亭曾任清朝官吏,叔伯皆为洋行买办。清咸丰二年(1852),14岁时随叔父徐荣村经澳门抵达上海,在英商开办的宝顺洋行当学徒起直至工作16年。勤奋刻苦,悟性颇高,得洋行主管器重,成为领管各分行的总买办。其预见到长江航运业的发展前景,决定购置江轮、船坞,将进出口贸易和航运作为洋行的主要业务,并将出口贸易拓展到日本,使洋行的进出口总值每年达数千万两白银,很快成为巨富。

早在宝顺洋行上堂帮账时,徐润就自己经营茶叶等生意。他与人合作开过一家“绍祥”商号,从内地收购茶叶、生丝等,转卖给上海各洋行,这既为宝顺洋行提供了合适的货源,又为自己赚取了差价。1868年,徐润脱离宝顺洋行后,在上海开设了一家宝源祥茶栈,随后又在湖南、湖北产茶区增设了多处茶栈,并选用一批得力商友管理,从而形成一个茶业网络。由此,他可以清楚地了解各茶区的收成,掌握多条供货渠道,并针对英、美、俄等国消费者的不同喜好,源源不断地向各国洋行提供合适的出口货源,而且根据行情随时调整茶价,谋取高额利润。徐润和唐廷枢等人一起创办了上海茶业公所,对上海及其周围广大地区的茶叶贸易进行控制。

茶叶是当时中国的四大出口产品之一。1868年至1888年正是近代中国茶叶输出最兴旺的20年,其中1886年输出量达268万担,创茶叶出口的历史最高纪录。这个纪录直到整整100年后的1986年才被突破。当时上海的茶叶出口量占全国出口总量的2/3以上,而宝源祥茶栈又是上海最大的经营出口茶叶的茶栈。因此,有人将徐润誉为“近代中国的茶王”。

10、吴怡和茶号——吴荣寿

吴荣寿(1873—1934),字永柏,号俊德。近现代著名茶商,著名徽商。又名俊德,字永柏。安徽歙县岔口乡人。吴荣寿童年时代随同父亲来到屯溪,学习茶叶经营,以精通制茶工艺和善于鉴别毛茶著称。1901年父亲病故后,他大胆拓展业务,在屯溪阳湖开办吴怡和茶号,专门制作外销高档茶。数年后,又创立吴怡春、吴永源、华胜等茶号,进一步扩大外销精品茶的产量,每年制销高档屯绿数千担,最多年份高达2万担,占屯绿外销半数以上,成为徽州现代第一大茶商。吴荣寿决心对茶业经营进行革新,企望创出新品名牌茶叶,他以重金聘婺源制茶名家汪汉梁为总管,在选料与配方上融婺、歙两家为一体,制成了色、香、味焕然一新的"抽芯珍眉"和"特贡"等茶,在上海一举夺得绿茶评比魁首。1927年前后,茶叶价格狂跌,加上朱富润火烧屯溪商业街,几度大损失使吴怡和等茶号一蹶不振。

吴荣寿独立经营茶号之后,非常重视技术和工艺改进,他重金聘请婺源制茶技术高手汪汉梁为洋庄总管,将婺、歙两地“屯绿”制作工艺技术结合起来,形成了自己的优势。他还对雇佣的工人亲自传授操作技术,并相对固定地雇佣他们。因此形成了一些约定俗成的做法,如父母使用的茶锅、拣板,可以传给其子女使用,称为子孙锅、子孙板,既保证了工人工作稳定无忧,又体现了商家延续有继。有《茶庄竹枝词》这样评说道:“急明论暗肆咆哮,坐了编成莫混淆。还是旧年原板好,学他燕子各归巢。”由于吴荣寿经营茶叶注重质量,又讲求信誉,生意越做越大,洋庄越开越多,先后在屯溪阳湖开设了吴怡春、吴永源、华胜、公胜等18家洋庄茶号;每年雇佣工人多达1000余人;年加工销售“屯绿”二三万箱,占“屯绿”总产量的1/3以上;巨大的规模使他成为徽州外销茶商中的巨擘,吴荣寿被理所当然地推举为休宁县商会首任会长。

**部分图片及素材来源于网络,如需要转载文章请注明出处(茶经)。

民国是中外文化交融的重要时期,从现今留存的民国海报,我们可以窥探到那个时期的商圈是什么样子!那么,民国时期是怎么打茶叶广告的呢?

下面小编整理了一些民国时期的茶叶海报,一起欣赏一下!

▽ TOP 1

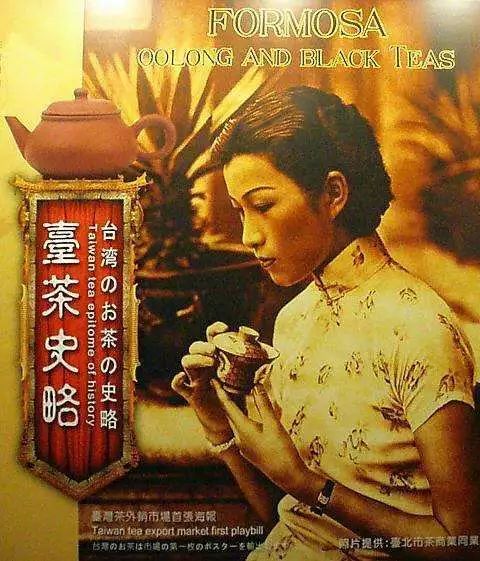

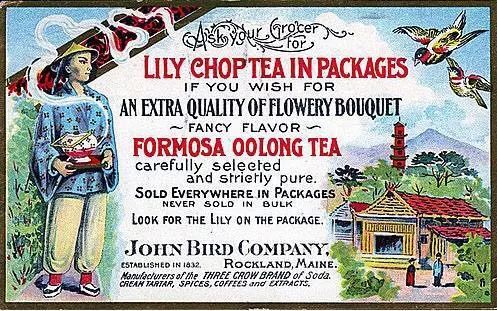

民国的某一段时期,台湾的乌龙茶和大陆的红茶,是中国两大外销茶。

下面这张海报,便是一位身着碎花旗袍的东方美女,姿态优雅的端着一杯盖碗茶,微低着头,安静从容。

这是台湾外销茶的第一张海报。它将西方人眼中的东方女性美,在海报中体现了出来。当时有一段时间台湾还处于日据状态,因此不少海报上都会带有英文和日文。

现在,该海报收藏在台湾坪林茶业博物馆。

▽ TOP 2

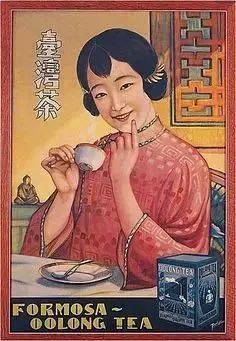

“FORMOSA OOLONG AND BLACKTEAS”是一款著名的系列茶海报,被译为“福尔摩沙乌龙茶与红茶”。

*福尔摩沙:早期欧洲殖民者对台湾岛的一种称呼。

“福尔摩沙茶(Formosa Oolong Tea)”,大约诞生于公元一八六九年,由英国商人约翰·杜德与其买办李春生,创造并行销到美国纽约。

这系列海报广告,还是以东方女性品茶为主题,形成了一种“东方文化+东方树叶“的神秘之美。

▽ TOP 3

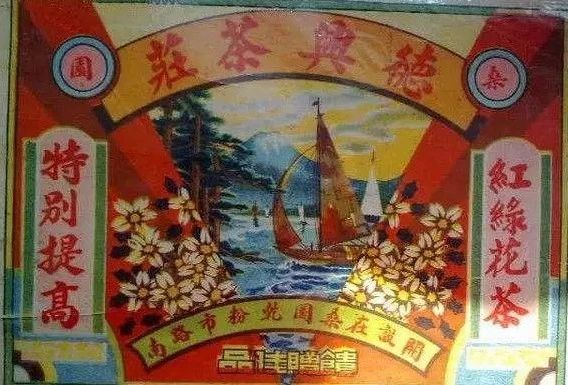

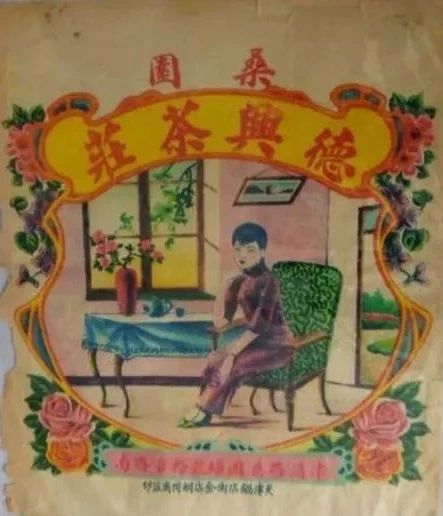

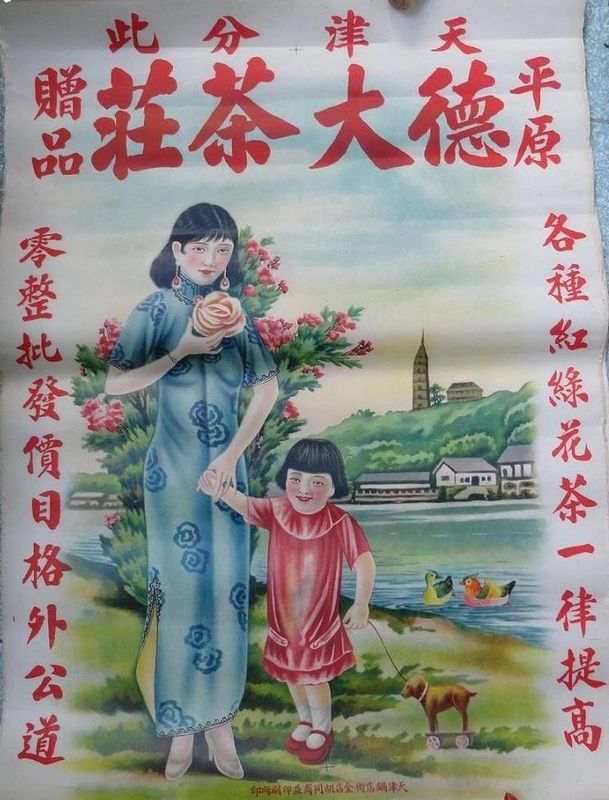

这张是德兴茶庄的海报。当年,德兴茶庄的海报,看起来都非常喜庆。

天津的花茶海报,海报上有名字,地址和茶叶品类,中间是一幅海上帆船图。

下面的海报则是一个穿紫色旗袍的美女,轻轻托着下巴沉思。桌上放着一只茶壶和一个茶杯,还摆放着一瓶非常雅致的瓶花。

从海报画面看来,那时候已经有茶席设计了。

▽ TOP 4

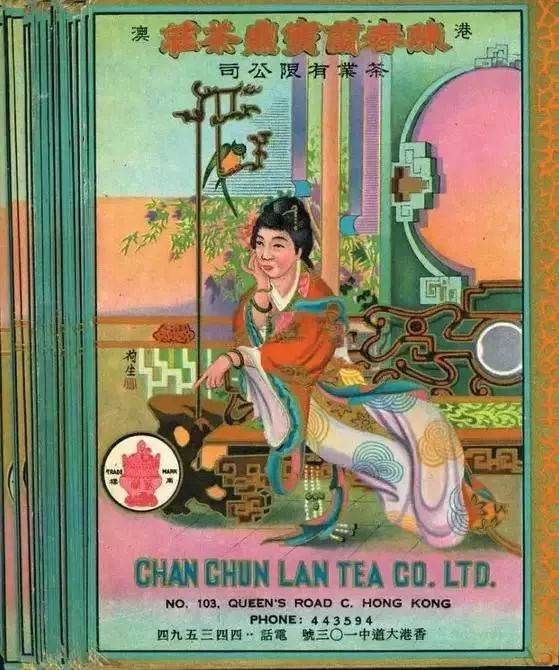

以下这张,是陈春兰宝鼎茶庄的海报。一位古代女子侧卧在一张古榻上,右手轻轻托住下颚,左手搭在榻檐上,纤细的食指“无意”指向一个圆形的商标。

这是陈春兰宝鼎茶庄,保留下来的唯一一张海报。

显然,这家公司已经充分利用了海报的宣传性。

这张海报有很多重要的信息,最上方则写着公司的名字:“陈春兰宝鼎茶庄 茶叶有限公司”最下方写着公司的地址和联系方式:“香港大道中一O三号,电话四四三五九四”。还有主营产品的种类:大白牡丹、奇种观音、荔枝红茶、祁门红茶和贵妃名茶等。

据说,这样的海报,一共有48套,每一套都以古代美女为代言人,可惜找不全了。

▽ TOP 5

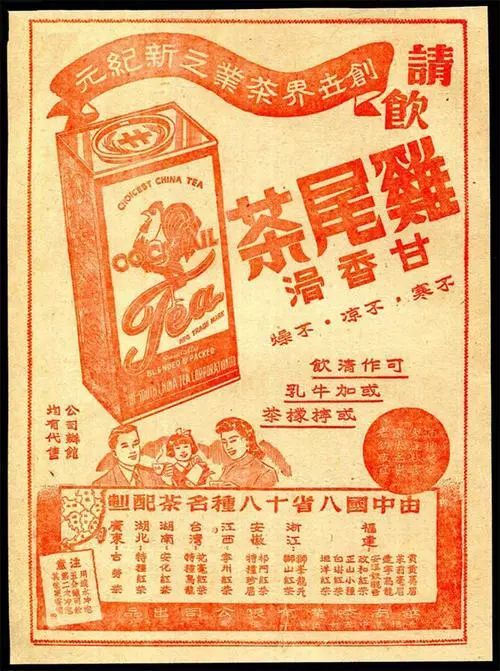

现在的茶圈,大家都喜欢玩跨界混搭。茶+红酒,茶+咖啡,各种创新层出不穷。

其实,在民国时期,就有了这种脑洞大开的玩法。

引题叫:“創立界茶葉之新紀元”。接下来进入内容则是介绍这款茶是用八省十八种名茶配置而成。

其次有介绍了口感:甘、香、滑。然后是功效:不寒、不凉、不燥,意思就是男女老少都可以喝。最后是饮法:可作清凉饮料,可加牛乳或柠檬茶。

鸡尾茶在民国时期,非常受欢迎,特别是女性。据说,有情调的人都这么喝。图片

▽ TOP 6

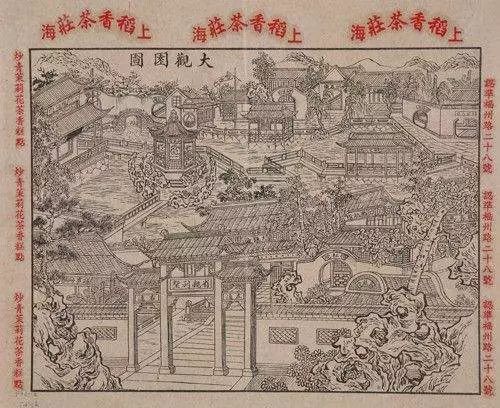

你有见过用一堆文字和一幅画来表达的茶海报么?浙江乾泰茶庄的老板和上海稻香茶庄的老板,就是这么干的!

第一张图是浙江乾泰茶庄设计的海报,主要宣传龙井茶的文化。

另一张茶海报,来自上海稻香茶庄。海报上,除了茶庄名字,以及地址和主营茶类,然后就是!直接上了一副大观园的手绘画!

以现在人的角度看,乾泰茶庄的海报犯了2个很明显的错误:第一,字太多;第二,信息表达不明确。不过在当时,这样的海报比比皆是。

▽ TOP 7

茶的美,在于细微之处的表达;海报的美,在于生活细节的展现。

天津德大茶庄的宣传海报,应该是对茶生活方式较早的展现。一位身着旗袍的妈妈,一个可爱的小女孩。小女孩牵着一只小狗,母女俩在公园里悠闲地散步。如此温馨的茶生活海报,设计者也是很用心啦 。

▽ TOP 8

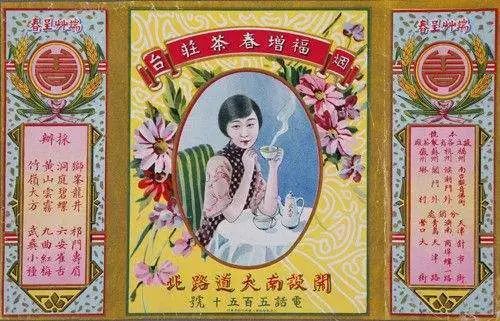

烟台“福增春茶庄”的海报,设计的很有艺术感。一位短发圆脸美女,很有茶人的气质。她端着一杯茶,杯中的茶汤还在冒着热气,好像在说:要不要来喝一杯?

▽ TOP 9

茶叶走出国门,便收获了一大批世界各地的粉丝。很多外国茶友,也开始经营起茶叶生意。

他们设计的茶海报,中西文化结合,现在看着非常有趣。

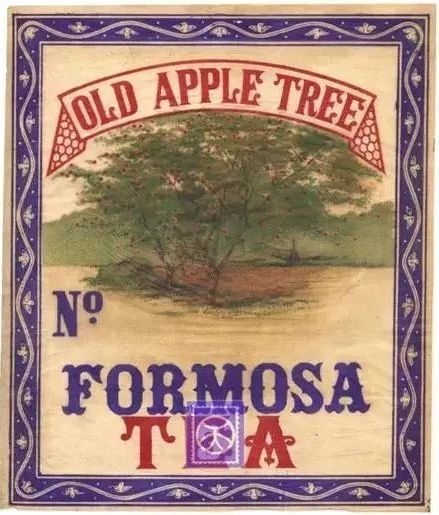

▲老苹果树牌彩色海报

▲在美中国畅销茶海报

▲在美中国乌龙和茉莉香片海报

▲在美中国红茶海报(三只猫)

茶,是中国最古老的叶子。它从神农尝百草开始被人熟知,经历了各种风风雨雨,才走上了世界的舞台。

在这条前行的路上,它也曾被人遗忘,被人丢弃。好在,总有那么一张张小小的海报,曾记录下了它在某个时期的美丽样子。

时代的巧思穿越了时间和维度,即使在泛黄的平面上,依旧熠熠生辉。

来源:茶贵人

如涉及版权问题请联系删除