茶,静默不语却在历史的长河中生息不止,为人类所用。让我们跟随这片叶子穿越时空,去感受下古人的喝茶方式吧!

唐以前的饮茶,属于粗放煎饮时代,是或药饮、或解渴式的粗放饮法。到了唐宋以后,则为细煎慢啜式的品饮,以至形成了绵延千年的饮茶艺术。

至宋代时,以品为主的唐代煎茶发展成了“斗茶”,达到了更高的艺术性品茶的阶段。

我们大致可以把这个过程简单的梳理成一个时间表:

一、神农时代:神农时代利用含嚼茶叶鲜叶,把茶叶拿来当药用。

二、西周、东周:开始把茶叶当菜食。

三、秦代:开始当茗饮,调煮,羹饮。

四、汉代:茶开始商业化,茶叶的简单加工出现,开始制作茶饼,以便运输。

五、唐代:受经济、文化的影响,唐代饮茶文化盛行。

六、宋代:把“品香、斗茶、插花、挂画”,称为“四大雅事”

七、明代:因为朱元璋废团改散,出现了大量的散茶

八、清代:喜用盖碗喝茶,在明代的基础上进行了升华。

历史上有记载的吃茶鼻祖是上古时期的神农氏。《神农本草》有云:“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之,”。这里的“荼”就是我们所认为的茶了。

先秦时代的人在神农氏的引导下,估计是拿茶当作一种保健食品来吃,他们会把茶叶直接放进嘴里嚼,虽然入口苦苦的,但到后面竟然可以生津,而且可以消除劳累之后的疲乏。

到了春秋时期,人们开始采摘茶树枝条和芽叶,一起放在水中烧煮,然后将茶汤一饮而尽,这就是古人说的“粥茶法”,即把茶叶像煮菜叶一样煮成菜汤。

别误会,不是把茶叶和米放在一起熬粥哦。《膳夫经手录》有云:“晋宋以降,吴人采其叶煮,是为茗粥。”

到了西汉时期,人们觉得之前的那种茶汤饮起来比较苦涩,于是想着怎么改良粥茶法。他们会将葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷和茶叶一起熬煮,用这些佐料和刺激性调味品的气味来掩盖茶叶的苦涩,其实就是加了些调味品的粥茶法。

这让昆仑想起了现代还在饮用的擂茶,主要流传于益阳安化、桃江、常德等地,起于汉,盛于明清。擂茶一般以大米、花生、芝麻、绿豆、食盐、茶叶、山苍子、生姜等为原料,用擂钵捣烂成糊状,冲入开水和匀,加上炒米,清香可口。

很少有人知道,中国茶叶史上第一篇完整记载茶叶从种植到品饮的文章叫《荈赋》,诞生于晋代,是由品茶大神杜育所写。“惟兹初成,沫成华浮,焕如积雪,晔若春敷。”

看看这句美轮美奂的句子,不把茶叶碾成粉末熬煮怎么出来这个效果呢?从此,饮茶之风慢慢进入上流社会,孙皓、桓温、左思、刘琨等都留下了与饮茶有关的轶事。

茶就这么走进了唐代,时代也成就了一位茶圣陆羽和他写的《茶经》。书中记载了“煎茶法”,即先在风炉上的茶釜中煮水,等水微沸之后,就将碾好的茶末投入釜心之中,即刻用特制的竹笑搅动,可以适当加入盐来调和茶的苦涩味,等到茶沫满溢之后,将茶汁酌入茶碗中饮用。

用煎茶法饮茶时,以舀出的第一碗茶汤为最好,称为“隽永”,以后依次递减,到第四五碗以后,如果不是为了口渴而饮,那就可以作罢了。

在《茶经》中,陆羽开始说了不少器皿,尤其是他所设计的风炉。其状如古鼎,有三足两耳,多为铜或铁铸造。炉内为泥壁,炉腹有三具窗口,用以通风,因而称为“风炉”。

在制茶方面,唐朝人开始玩新花样了,制作一款茶样要经过七道工序,分为采、蒸、捣、拍、焙、穿、封。

需要在春季的晴天清晨,趁太阳还没升起,露水未干之时,“采’’下茶口十,放进专用的甑釜中“蒸”煮,随后将蒸好的茶叶用杵臼“捣”碎,再把它“拍”成团饼“焙”干,最后将茶饼“穿”起,“封”存。

唐朝拍制茶饼,必须使用相应的模具,称为“规承”。这其中,“规”为铁制,形状为圆或方,“承”也称“台”,一般用石头做成。如此复杂的工艺,称为“贡茶”,就不是一般老百姓能喝的。

到了唐代后期,一种更为新颖的饮茶方法被创造了出来,就是将茶末置于茶盏之中,另在茶瓶之中煮水,待水煮沸后,再持茶瓶注入茶盏中冲点,此法被称为“点茶法”。

点茶法格外重视点汤的技法,强调注水时水流的通畅、水量的适度和落水点的精准。在点茶的过程中,还要用特定的工具不停地击拂,以求生成浓郁而悬浮的泡沫,如细腻的积雪般覆盖在茶面上,经久不散。

我们看宋代的一些古画,如宋徽宗的《文会图》,就重现了当时宫廷盛行点茶的种种画面,继而在宋代民间上流社会、文人雅士之中流行一種叫“斗茶”的茶事活动游戏。

当然,那时的斗茶和我们现在所说的斗茶完全是两个概念。现代人拿着来自不同地方的昂贵的茶,在没有标准的情况下的所谓“斗”,最后往往以价格和稀缺成了斗之结果。

而古人“斗茶”比的是三昧手、安静心和在这个基础上的点茶技术:一比茶汤表面的色泽与均匀程度,汤花越白越厚越好;

二比汤花与盏内壁相接处出现水痕的快慢,汤花紧贴盏壁不散退叫“咬盏”,汤花散退后在盏壁留下水痕叫“云脚散”,为了延长“咬盏”时间,茶人必须掌握高超的点茶技巧,使茶与水交融似乳。

谁先现水痕便输了“一水”,比赛规则一般是三局二胜。以上两条标准以第二条更为重要。

至清代,乡村市肆茶馆林立,饮茶之风盛于明代,茶叶成为珍品,流行于官场士大夫和文人间,大量名茶应时而生。

清道光年间,还先后发明了半发酵的乌龙茶和经过发酵的红茶,并出现了白茶,传统的紧压茶也得到了进一步的发展,从而在制茶方法上,形成了我国茶叶结构的六个大类——绿、红、花、黄、乌龙、黑茶。

清代不论公事来往,还是私家应酬,客来献茶。端茶送客,已成为特定的礼节和排场。江浙广川等的茶馆,更与小食品、点心之类结合供应,又聘请说书、评弹等说唱艺人临场表演,发展成独具地方特色,乡土风味浓郁,呈平民气息的大众化交易、交际、娱乐场所。

晚清时,更有一班落魄旗人,仍将饮茶装璜门面,在人前夸耀示富。而文人们则纷纷溶入了“寒夜客来茶当酒,竹炉汤 沸初更红。寻常一样窗前月,纵有梅花便不同”的意境。

就拿清宫皇帝最喜欢饮用普洱贡茶来说,主要采取两种清茶饮法,即普洱茶与水的融合,这与宫内饮绿茶、花茶等茶品一样,只需沸水冲泡、帝后日常生活中,由御茶房或后妃等人各自茶房的太监,预先备开水与茶叶,传唤后随即烹茶以侍奉主人饮茶。《宫女谈往录》中提到:

老太后进屋坐在条山炕的东边,敬茶的先敬上一盏普洱茶,可知这就是饮清茶。

有时,皇帝亲自将普洱茶烹成清茶而饮。乾隆登基不久,在一次试茗活动中用雪水烹制普洱茶,边饮边吟诗作赋,字里行间对普洱茶赞赏有加就是一例。

清茶的饮法,也常见于宫内举行活动,皇帝赐茶之中。乾隆五十五年(1790),在圆明园举行的万寿庆典,一些外国使臣有幸安排看戏,当他们正兴致勃勃观看着戏剧时,皇帝对入宴者赏赐吃食与茶叶。

其中朝鲜使节“臣仁点、臣浩修各赐苹果一碟,普洱茶一壶,茶膏一匣;臣百亨赐苹,普洱茶一壶”。普洱茶是可以带走的赏赐物,无需现场饮用。

清宫饮普洱茶的多样方式,使普洱茶的品质、功效得到进一步的发挥,也为后人合理、多重地使用普洱茶提供了可借鉴的经验。

作为清宫特有的茶品,普洱茶一直在此扮演着重要角色,加上清朝皇帝深受汉文化熏陶,很快饮茶就上升为茶文化活动。

至此可以说,我们如今的泡茶方式,已经是把茶的生活化、大众化和品饮艺术结合为一体了。

9月17日,在沙特阿拉伯利雅得召开的联合国教科文组织第45届世界遗产大会传出好消息——中国“普洱景迈山古茶林文化景观”列入《世界遗产名录》,中国世界遗产数量增至57项,是全球首个茶主题世界文化遗产。

中国的茶叶,为何能征服世人的味蕾?其承载着怎样的物种特性和文化魅力?

“茶·世界——茶文化特展”于9月2日至11月30日在北京故宫博物院午门及东西雁翅楼展厅展出。本次展览汇集国内外30家考古文博机构的代表性藏品,展品总数达555件(组),以中国茶文化为切入点,以鲜明的主题、宏大的规模,立体地展现穿越历史、连通地域、融合民族的中华茶文明,立体地展现中华文明以茶为媒,交融互鉴的发展历程。

“茶·世界——茶文化特展”一隅。王琎摄

一片并不普通的树叶

茶,就是一片树叶。

但它不是一片普通的树叶。

茶树叶子在经过采摘之后,制成了一种特别的饮品,流入中国人的日常生活,成为“柴米油盐酱醋茶”开门七件事之一,一点一滴地汇聚成中国人的生活美学。国人以独特的味觉择选着这些树叶,以无所不能的巧手塑造着饮茶的器皿,以对天地自然的虔敬之心培育出品茶的礼仪。这使茶超越了柴米油盐,成为一种具有美学意境的生命体验,体现了“自然与精神的和谐一致”(王玲《中国茶文化》,九州出版社,2020年),是从形式到内容、从物质到精神一套严谨的文化系统。

在中国,饮茶不叫饮茶,更不能叫喝茶,而叫品茶。《红楼梦》里,妙玉嘲讽贾宝玉说:“一杯为品,二杯即是解渴的蠢物,三杯便是饮牛饮骡了。”足见品茶不仅是日常生活的一部分,也是生活品位的象征。一壶,一杯,一盏,或煎,或煮,或泡,看上去比包子馅饼还要简单,但它是一种综合性的体验,指向文学、美学、心理学、生理学、医学、社会学、历史学、政治学,甚至哲学的广阔领域。它看上去是内敛的,只关乎一个品茶者的口味、嗜好、习惯,但它与他人、社会从未脱节,比如一个人在黄河以北品茶,他手里的茶却可能是由福建人种植,由江西人运输,又由浙江人销售的。在一片片茶叶的背后,隐伏着一个庞大的产业链条,一套精密的社会组织,一组完整的人际关系。有无数只看不见的手,都通过这一片片的茶叶,与品茶者建立起联系。一个品茶者,无论他多么热衷于独处,都不可能脱离社会而存在。更何况对中国人来说,敬茶是最好的待客之道,一盏清茶,拉近了人与人的距离,构建起亲切温情的人伦关系,如涓涓细流,滋养万物,又如绵绵春雨,润物无声。

《红楼梦》第四十一回,栊翠庵茶品梅花雪,茶、水、器三位一体,曹雪芹的笔下被融合得天衣无缝。妙玉给贾母奉茶时,贾母说:“我不吃六安茶。”妙玉说:“知道,这是老君眉。”六安茶是安徽出产的一种名贵绿茶,贾母连六安茶都不吃,老君眉的品级一定在六安茶之上,很可能是一种贡茶,有人分析可能是君山银针,不只因为君山银针名字里有一个“君”字,而且因为君山银针在清代就是贡茶。妙玉给贾母煮茶的水是“旧年蠲的雨水”,给宝钗、黛玉煮茶的水则不是旧年雨水,而是新收的“梅花上的雪,共得了那一鬼脸青的花瓮一瓮,总舍不得吃,埋在地下,今年夏天才开了”。最讲究的还是茶具,只见“妙玉亲自捧了一个海棠花式雕漆填金云龙献寿的小茶盘,里面放一个成窑五彩泥金小盖钟,捧与贾母。”

“成窑”即成化窑,是景德镇官窑的一种,以青花与斗彩最负盛名。成化青花没有宣德青花的那种里斑,以色泽柔和、淡雅而著称;成化斗彩造型玲珑俊秀,胎体细润晶莹,彩料精选纯正,色调柔和宁静,在光线透视下,胎身会显现出神奇的肉红色,露胎无釉的底足,呈黄褐色或暗褐色斑点,俗称“糊米底”,这是成化窑的独创。在今天,一只小小的成化鸡缸杯就已价值连城。2014年香港苏富比春季拍卖会上,玫茵堂珍藏明成化斗彩鸡缸杯以2.8124亿港元成交。妙玉捧给贾母的这只成窑五彩泥金小盖钟,已经“出手不凡”了,但给宝钗、黛玉的茶杯,年代更早,一件是“瓠瓟斝”,上面镌刻着两行小字,一行是“晋王恺珍玩”,另一行是“宋元丰五年四月眉山苏轼见于秘府”,表明这两件器物是晋代富豪王恺和北宋文豪苏东坡收藏珍玩过的,奉给宝钗;另一件是“点犀公式”,奉与黛玉;把“前番自己常日吃茶的那只绿玉斗来斟与宝玉”;其他人“都是一色官窑脱胎填白盖碗”,官窑是宋代五大名窑之一,南宋以后生产量越来越少,妙玉给众人所用的,应当是清初官窑烧制胎质极薄的甜白(填白)釉盖碗。

唐代白釉茶具。山西省长治市文物保护研究中心藏

茶文化的溢彩流光

茶是内敛的,芳香淡雅的茶水,与品茶者的情感、意念与精神相融合,滋润、调理,甚至重新创造一个人的内部世界。但它与外部世界的联系须臾不曾中断——茶是植物,它首先属木;茶需要水,好茶,更需好水来成全,即历代茶书所谓“精名蕴香,借水而发,无水不可与论茶也”“八分之茶,遇十分之水,茶亦十分矣;八分之水,试十分之茶,茶只八分耳”;茶离不开火,因为茶是要热饮的,煎茶、煮水都需要火;饮茶的器皿,更是不能缺少土和金,像北京故宫博物院藏战国时期青釉碗、晋代德清窑黑釉鸡头壶、唐代邢窑白釉碗,更不用说风姿绰约的宋代汝窑瓷器,都包含了土与火的结合。还有许多茶具,是以金(属)来制作的(“金”的概念与青铜器的产生有关,金属是“五行”中“金”的初始含义,后来引申为凡具有沉降、肃杀、收敛等性质或作用的事物和现象),比如何家村窖藏出土的唐代素面金铫、素面长柄三足银铛,吕氏家族墓地出土的宋代带盖铁茶瓶、铜茶匙、铜渣斗等等。这些古老的茶具,都在“茶·世界——茶文化特展”上得到了呈现。

最精美绝伦的金银茶具出自陕西法门寺地宫。1987年,考古工作队在清理法门寺佛塔时发现了地宫,打开了这座迄今为止世界上发现的年代最久远、规模最大、等级最高的佛塔地宫,不仅发现了佛教界至高无上的圣物、世上仅存的四枚佛祖释迦牟尼真身指骨舍利,还出土了120多件(组)金银茶具,其中就包括了世界上发现时代最早、等级最高的宫廷茶具,有茶笼、茶碾轴、茶碾子、茶罗子、茶炉、茶匙、茶盆、茶碗、茶托等。“茶·世界——茶文化特展”上展出这些精美器物,重现了9世纪中国茶文化的溢彩流光。

西汉茶叶遗存。汉景帝阳陵博物馆藏

全世界传播最广的植物之一

如今,世界上引种茶树的国家已多达60多个,在地球上南纬16度至北纬30度的广袤区间,遍植着各种茶树,使茶成为全世界传播最广的植物之一。饮茶,不再是少数人的奢侈;茶文化,也不只为中国所独有。在日本,形成了颇具唯美风格的“茶道”,把饮茶的仪式感演绎得滴水不漏,形成了表千家、里千家和武者小路千家“三千家”,即三大流派,还有许多令人眼花缭乱的复杂流派。饮茶文化是自隋代开始从中国传至日本的,第一片茶叶抵达日本的年份准确可考,那一年是593年,隋文帝开皇十三年。二百多年后,唐德宗贞元二十年(804年),日本天台宗开创者最澄返回,不仅带回了大量佛教经典,也带回了茶树的种子,成为日本植茶技术的第一位开拓者。法门寺地宫出土的唐代金银茶具再现了唐代宫廷茶文化的璀璨辉煌,而今天日本“茶道”所用茶具与之完全吻合,证明了日本茶道是中国茶文化的一个支脉。

日本流行的抹茶,让许多中国游客心醉神迷。以抹茶制作的食品,更是赢得无数的拥趸。这个食品名录,可以包含咖啡、蛋糕、巧克力、冰淇淋、布丁、果冻、糖果、月饼、饼干、面条、面包等等,构成了一个漫长的产业链,把日本人的商业才能发挥到了极致。殊不知早在魏晋时期,中国就有了抹茶,当时称作“末茶”。还有一种说法,把末茶的源流推至五千多年前——当年“神农尝百草,目遇七十二毒,得荼以解之。”“荼”就是“茶”,神农尝百草时中毒,就是以荼(茶)为解药,具体吃法是将茶叶嚼烂吞入腹中,所以他不仅被中国人视为农业的始祖,也是“抹茶创始人”。到了晋代,末茶已然成为一种不可或缺的日常饮品。

北宋蔡襄在《茶录》中对末茶的饮茶方法有如下描述:把团茶击成小块,再碾成细末,筛出茶末,取两钱末放入烫好的茶盏,注入沸水,泛起汤花品尝色、香、味,佳者为上。清朝茹敦和在《越言释》中说,古者茶必有点,其硙茶(末茶)为撮泡茶,必择一二佳果点心,谓之点心,谓之点茶。

陕西省考古研究院收藏的铜渣斗和茶叶遗存。王琎摄

西晋王浮在《神异记》记载,早在东汉永嘉年间,一个名叫虞洪的余姚人进入深山,遇到了神仙丹丘子,指给他一棵大茶树,这是对大茶树的较早的记载。陆羽《茶经》中记:“茶者,南方之嘉木也,一尺、二尺乃至数十尺,其巴山陕川有两人合抱者,代而掇之。”证明在陆羽生活的唐代,就有两人合抱的大茶树。

20世纪三四十年代,在河北晋县、山西浮山县以及山东胶济铁路附近都发现了大茶树。20世纪50年代以后,在云南勐海发现了许多大茶树,最高的达到32米,接近北京故宫太和殿的高度(35米)。在贵州、四川、广西、广东、福建、湖南、江西等地也先后发现大茶树,结合地质变迁考古论证,锁定了茶的原产地,就在中国西南云贵川的崇山峻岭之间。

中国茶自5世纪的南北朝时期开始向东西南北四方传播,在亚洲大陆上形成了一个以中国为中心的文化圈。茶文化北传的路线发端于南北朝时期。北魏孝文帝把首都从草原搬到中原洛阳,使北方游牧民族与南方农耕民族实现文化接轨,北魏政权也成为5世纪南北方物质交流的重要桥梁,来自中国南方的茶就通过南朝与北朝间“互市”这座“桥”抵达北方草原大漠,到唐、五代时,新崛起的契丹民族又将中原茶叶和茶文化大量引入北方草原,并传向更遥远的俄罗斯,于是,一条绵延了两万公里的贸易通道——“茶叶之路”,从中国武夷山的下梅村,向北穿越中国的河流、群山、戈壁、沙漠,进入蒙古高原,直抵俄国边境小镇恰克图,然后继续向北,又向西贯穿了广袤的俄罗斯腹地,到达莫斯科和波罗的海岸边的圣彼得堡。契丹王朝(辽)灭亡后,耶律大石率领他的部落西行,建立东起哈密、西至咸海、南达阿姆河、北抵叶尼塞河上游的“西辽”政权,称霸中亚地区94年之后被大蒙古国所灭,来自中国南方的茶叶,很有可能跟着契丹人的车轮来到中亚地区,并经由丝绸之路北路进入欧洲。向东,由日本“遣隋使”“遣唐使”和僧侣带到朝鲜半岛和日本;向西、向西南传入西藏,与游牧民族的生活习惯相结合,形成了以茶、奶和酥油为主要原料的奶茶。贞观十五年(641年),文成公主远嫁吐蕃,成为吐蕃赞普松赞干布的王后。唐蕃自此结为姻亲之好,两百年间,凡新赞普即位,必请唐天子册命。从唐代画家阎立本的《步辇图》上,我们看到了唐太宗李世民会见吐蕃使者禄东赞的场面。这一年,文成公主在唐送亲使、江夏王、唐太宗族弟李道宗和吐蕃迎亲专使禄东赞的护送下,从长安出发,途经西宁,翻日月山,长途跋涉前往吐蕃,松赞干布率群臣到河源附近的柏海(今青海玛多县境内)迎接文成公主。文成公主带来了金质释迦佛等身像,至今仍保存在拉萨大昭寺。在文成公主带来的丰厚嫁妆中,还包含成串的茶糕。

1723年珐琅彩描金人物图壶。英国维托利亚与艾伯特博物馆藏

除了向西南发展,孕育出一条穿行于西藏、四川、云南雪山峡谷之间的茶马古道,茶叶之路向北,还经河西走廊传入蒙古高原,经由帕米尔高原向西,经由陆上丝绸之路南路走向伊斯兰世界,比如阿富汗、伊朗和土耳其,又跨过博斯普鲁斯海峡,传入斯拉夫国家,最终抵达西欧,风靡英伦三岛,导致英国白银大量出超,为了平衡贸易逆差,英国选择了大量种植鸦片,通过英国东印度公司向中国倾销,以求代替白银换取中国茶叶,以达到贸易平衡,因在中国(清朝政府)受到反对,于是在1840年引发了改变中国历史命运的鸦片战争,几乎与此同时,茶叶又通过英国传到美洲。

在南方,主要在宋元时期,中国茶叶借助海上丝绸之路“顺风相送”,传到东南亚和南亚。传到印度时,已经到了18世纪80年代以后,也就是中国清朝的乾隆四十五年以后。这些来自中国的树叶,竟然绕过大半个地球,书写了波澜壮阔的人类历史。

(作者为故宫博物院研究馆员、故宫文化传播研究所所长)

本版图片除署名外均选自故宫博物院微信公众号(祝勇),信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

来源:海南日报,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

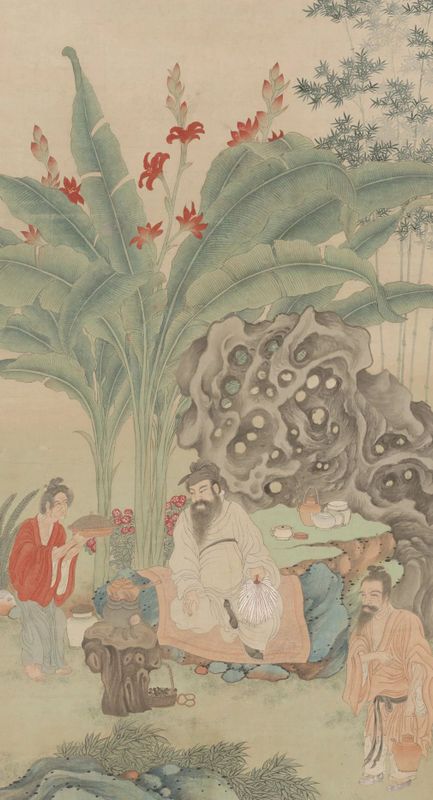

明 丁云鹏 玉川煮茶图轴(局部)

中国是世界上最早发现和使用茶叶的国家。

从“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”的药用,到春秋以来茗粥、茗菜的羹饮、食用,直到唐代,茶之为饮蔚然成风,“天下益知饮茶矣”……数千年来,我们在茶的培育、采制、品饮、应用等方面积累了丰富的经验。

关于贡茶文化最早的文字记载,则是晋代常璩的《华阳国志•巴志》,周武王灭商后,巴蜀部落以“香茗”纳贡。至唐代,贡茶制度最终形成,自此历代相沿。全国各地的优质茶叶通过严苛筛选,精心加工制成贡茶,是历代茶叶最高水平的代表。

清代是中国古代贡茶文化发展的顶峰。古籍资料、清宫记档及故宫院藏的四百余件茶文物,让我们能够一览千百年来茶叶产区、品类变化,遍寻各具特色、各有千秋的地方名茶。

由北向南,沿着这份故宫“茶地图”

看看你的家乡喝的是什么茶?

安 徽

徽茶名目繁多,所载有开火茶、苦茶、雀舌、莲心、金芽、北源茶、紫霞茶、翠云茶、雅山茶、片茶、仙芝、嫩蕊、金地茶、茗地源茶、仙人掌茶,以及梅花片、兰花头、松萝茶等。产地中,又以明代即开始贡茶的六安州最为著名。

清 银针茶

产地:原安徽六安州及所属霍山县

(今安徽省六安市及所辖霍山县)

清 梅片贡茶

产地:原安徽六安州及所属霍山县

(今安徽省六安市及所辖霍山县)

乾隆四十一年(1776)纂修的《霍山县志》中载,“本山货属,以茶为冠。其品之最上者,曰银针,次曰雀舌,又次曰梅花片。”

银针取枝顶一枪,雀舌取枝顶二叶微展者,梅花片则是选择最嫩的茶叶。这几类茶叶一直是重要的贡茶品类。

江 苏

江苏自古就是产茶大省。常州府的阳羡茶,苏州府的虎丘山、洞庭山茶,扬州府的蜀冈茶,江宁府的天阙山茶,松江府的兰笋山茶,都是茶中精品。

清 阳羡茶

产地:原江苏常州府宜兴县或荆溪县

(今江苏省宜兴市)

“天子未尝阳羡茶,百草不敢先开花”。

阳羡茶于唐代即已充贡,极见推重,当为苏茶第一。明代许次纾《茶疏》称,“江南之茶,唐人首称阳羡,宋人最重建州。于今贡茶,两地独多。”

清 碧螺春

产地:原江苏苏州府洞庭东山碧螺峰

(今江苏省苏州市区)

碧螺春是我们十分熟悉的传统名茶。根据清代王应奎《柳南续笔》记载,碧螺春茶原以吴中方言俗称“吓杀人香”,康熙帝巡幸太湖时“以其名不雅,题之曰碧螺春”。

浙 江

浙江,是中国茶文化中又一不可或缺的地标。茶圣陆羽曾长期居于湖州苕溪,在此完成著作《茶经》,传世不朽。

浙江自古为茶叶大省,佳品极多,享有盛誉。除名满天下的紫笋、龙井外,更有《茶史》中所言,“如天台之雁荡,括苍之大盘,东旸之金华,绍兴之日铸,钱塘之天竺、灵隐,临安之径山、天目,皆表表有名。”

浙江贡茶盛于唐朝。《茶经》云,“浙西以顾渚茶为上。唐时充贡,岁清明日抵京。紫者上,绿者次,笋者上,芽者次,故称紫笋。”到了清代,龙井茶则异军突起,后来居上。

清 龙井茶

产地:原浙江杭州府钱塘县

(今浙江省杭州市西湖区)

龙井茶,是我国著名的茶叶品类之一。闻名遐迩的“雨前龙井”,于谷雨前采摘制作,其味无穷。清代每年都会有大量的龙井茶进入宫廷,乾隆帝也有数十首关于龙井茶的诗歌存世。

除龙井外,清宫旧藏还可见灵山茗茶、人参茶膏等品种。产自浙江的黄茶,还是清宫制作奶茶的主要原料之一。《大清会典》记载,康熙时期,浙江布政司每年进贡黄茶达一百二十篓。

江 西

江西地处华东南地区,土气适宜,产茶之地甚多。明代江西产茶之地至少有南昌、饶州、南康、九江、吉安五府,清代贡茶产区更是有十府一州之多。

安远茶

产地:原江西赣州府安远县

(今江西省赣州市安远县)

安远县贡茶始于雍正年间。据《安远县志》记载,安远主要的产茶区域为古亨山和九龙嶂。九龙嶂“山巅云雾蒸腾,观其聚散,以验晴雨……梵剎清幽。晒禾坪数亩地,雨液露膏,滋润独厚”。环境条件优异,才能产此好茶。

福 建

福建茶叶向为世人所重,而建宁茶甚至名甲天下。上文中,在《茶疏》记载里与江苏阳羡茶齐名的“建州茶”即产于此。清代刘源长《茶史》也称,“历代贡茶,皆以建宁为上……福茶固甲于天下也。”

清 武夷茶

产地:福建武夷山

(今福建省武夷山地区)

武夷茶出建宁府崇安县,亦属建州茶系列。在清代,有多种武夷茶入贡,包括武夷茶、小种花香、岩顶花香茶、天柱花香茶、工夫花香茶、莲心茶、莲心尖茶、松萝茶等。

清《福建通志》记载,“茶:七县皆出,而龙凤、武夷二山所出者尤号绝品。”

清 岩顶花香茶

产地:福建武夷山

(今福建省武夷山地区)

岩顶花香之所以称“岩顶”,是由于武夷山山顶土质稀少。

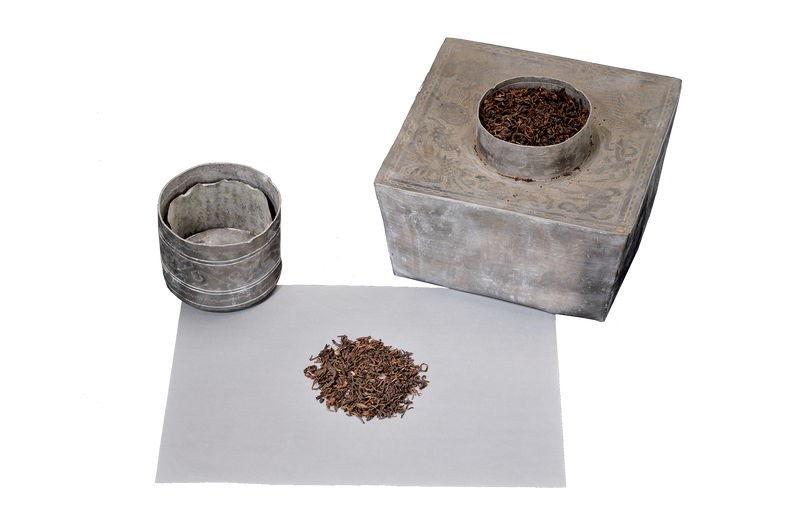

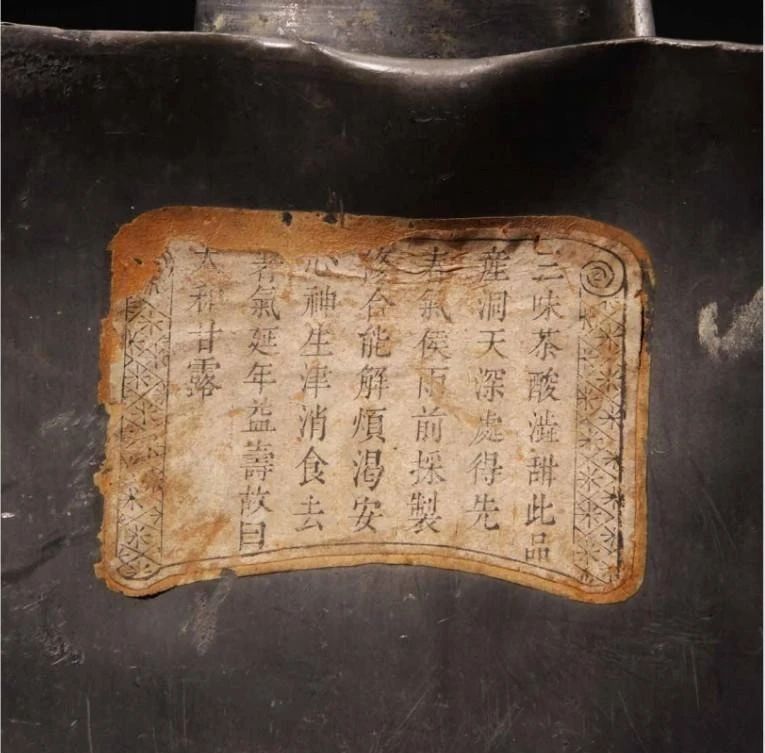

清乾隆 三味茶

产地:福建武夷山区

(今福建省武夷山地区)

中国古代茶书典籍中,茶之“三味”曾多次被提及,且三味的概念并不尽相同。这罐三味茶于乾隆六十年来到紫禁城,据考证应产自武夷山区。

从黄签上的文字可以看到,此罐的三味是指“酸、涩、甜”。

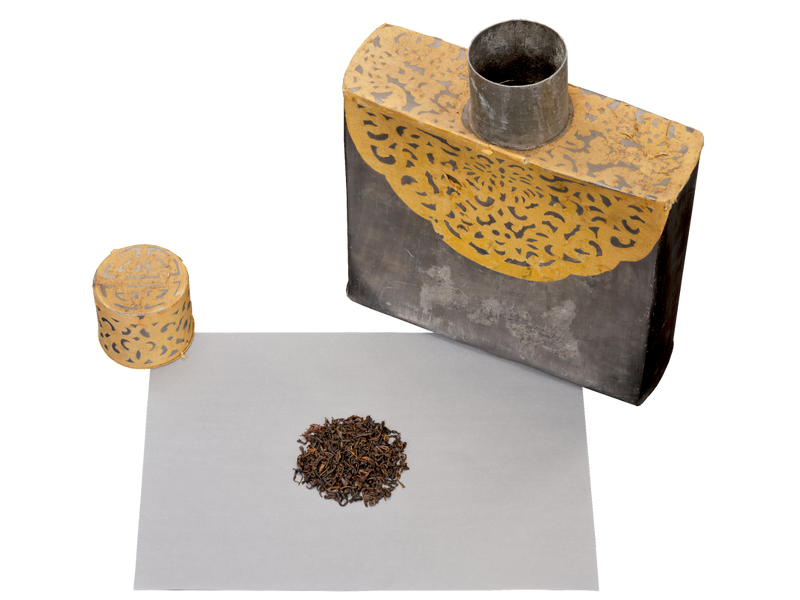

清 乌龙茶

产地:福建武夷山

(今福建省武夷山地区)

这盒名为“宝国乌龙”的贡茶,由广东地区的商号“绿华轩”采购自福建武夷山地区,再辗转来到清宫。

茶叶盒上的广告写道,“本号自到武彝选办名岩奇种……贵客赐顾,请认招牌为记,铺在粤东省城太平门外十三行,北向开张。”

陕 西

陕西产茶历史较晚。按《陕西通志》,“宣和元年,邠州通判张益谦奏:陕西非产茶地。”可见至少在宋代,陕西尚不产茶。到了清代,陕西全省贡茶之府州,也唯有兴安及汉中二府。

清 吉利茶

产地:原陕西同州府大荔县

(今陕西省渭南市大荔县)

吉利茶又叫做“蒺藜茶”,为陕西重要的贡茶品类。这种茶实际原料应为蒺藜,取其谐音美好而命名,为非茶之茶。有资料显示,吉利茶是用蒺藜果实晒干微炒制成的。

湖 北

在清代,湖北茶叶产地分布较为广泛,全省十府皆有州县产茶。其中,又以武昌府通山县最为著名,有坡山凤髓、桃花绝品、仙人掌茶等名茶。

清 通山茶

产地:原湖北武昌府通山县

(今湖北省咸宁市通山县)

通山茶为湖北传统贡茶。根据《通山县志》记载,当地茶“有红黑二品,随人自为。”

湖 南

湖南产茶历史较早,且五代时即有贡茶记载,岁贡额量已达二十五万斤。宋代以后课额更多,按《宋史·食货志》载,“总为岁课荆湖二百四十七万余斤”。

湘茶产地分布也十分广泛,《本草纲目》中提到“楚之茶,则有……湖南之白露、长沙之铁色、岳州之巴陵、辰州之溆浦、湖南之宝庆、茶陵”;清代时,全省九府四州皆有产出。

清 花卷茶

产地:原湖南长沙府安化县

(今湖南省益阳市安化县)

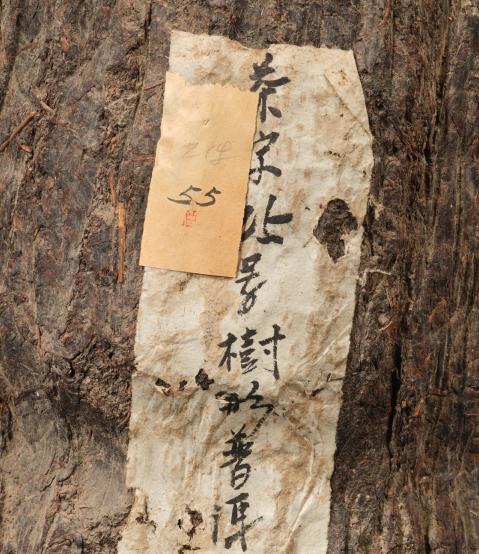

“花卷茶”为安化黑茶一类,始于道光,因使用篾篓包装外表呈花格装而得名。起初,人们做成这种树形紧压茶是为了方便运输,后来倒逐渐形成了品牌。

这份花卷茶外表形似树干,非常紧实。前人曾在上面贴有“树形普洱共两块每块重十斤”的字样,经研究,此茶为安化黑茶而非普洱茶,因此名称改为“花卷茶”。

四 川

四川是我国古代最重要的产茶、贡茶区域之一。唐代的蜀州、邛州、雅州、绵州等地,都是当时著名的贡茶产区;到了清代,四川贡茶有了仙茶、陪茶、菱角湾茶、春茗茶、观音茶、名山茶、青城芽茶、砖茶、锅焙茶等众多品种。

此外,清代四川产茶量极高,茶叶贸易也十分发达,其中尤以川藏茶马贸易最为著名。

清 仙茶

产地:四川雅州府名山县蒙顶上清峰甘露井侧

(今属四川省雅安市名山区)

光绪时名山县令赵懿在《蒙顶茶说》中写道,“名山之茶美于蒙,蒙顶又美之,上清峰茶园七株又美之。世传甘露慧禅师手所植也。”

关于仙茶的外观及味道,赵懿详细描述为“其茶叶细而长,味甘而清,色黄而碧,酌杯中,香云蒙覆其上,凝结不散”。

清 菱角湾茶

产地:原四川雅州府名山县蒙顶山菱角峰

(今四川省雅安市名山区)

清 蒙山茶

产地:原四川雅州府名山县蒙顶上清峰

(今四川省雅安市名山区)

值得一提的是,与四川蒙山茶同为贡茶的,还有产自山东的“蒙茶”。据《茶疏》中所记,蒙茶“来自山东者,乃蒙阴山石苔,全无茶气,但微甜耳。”山东同样是清代贡茶省份之一,据资料记载,所出品类以蒙茶为主。

贵 州

贵州茶种类繁多,据记载,大致有石阡茶、湄潭眉尖茶、东山茶、坡柳茶、珠兰茶、安顺茶、高树茶、晏茶、丛茶、毛尖、苦茶、老鹰茶、苦丁茶、女儿茶、甜茶等品类名目。

贵州茶叶品质上佳。据《贵州通志》记载,“诸处产茶,色味颇佳”,其中“贵定云雾山产最有名。惜产量太少,得之极不易”,而安顺茶“香味尤盛,滇商往往来购去,改充普洱饼茶。”

清 贵定芽茶

产地:原贵州贵阳府贵定县

(今贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县)

在清代,贵定芽茶和龙里芽茶也是当地主要的贡茶品类。这罐贵定芽茶重十五两,属于炒青类绿茶。

云 南

梳理名茶种类,不得不提云南普洱。按古籍记载,其实早在唐代,西蕃人即已饮用普洱茶,只是由于地理悬隔,宋代之前普洱茶尚不为中原所知。

普洱茶主要产区为六茶山。清代阮福在《普洱茶记》中记载,具体的普洱贡茶品类有八色,即五斤重团茶、三斤重团茶、一斤重团茶、四两重团茶、一两五钱重团茶,又有瓶盛芽茶、蕊茶,匣盛茶膏。

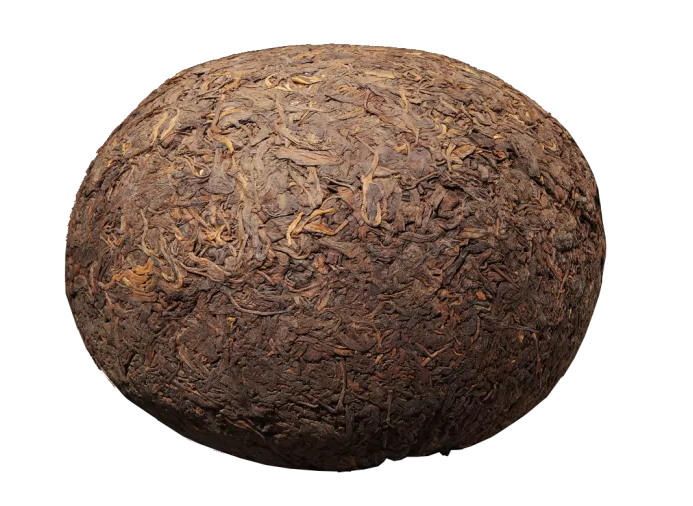

清 最大型普洱茶团

产地:原云南普洱府思茅厅六茶山

(今云南省普洱市思茅区)

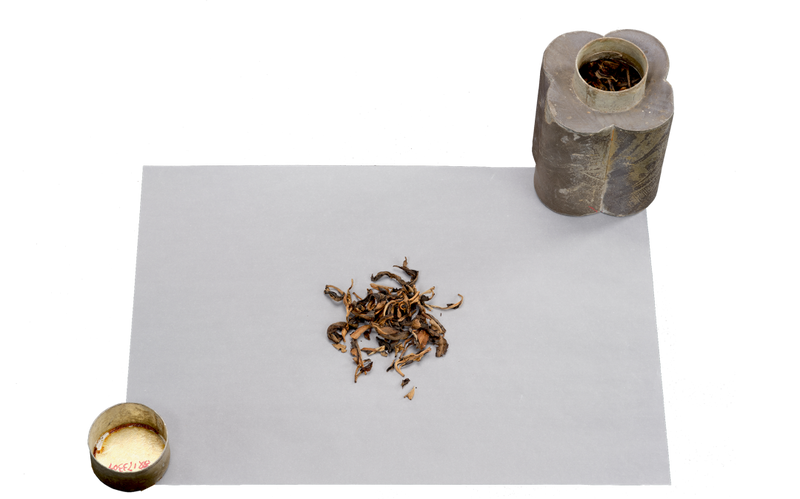

清 普洱蕊茶

产地:原云南普洱府思茅厅六茶山

(今云南省普洱市思茅区)

中国茶叶名称中,名为“蕊茶”“芽茶”的茶品有很多,多指细嫩的茶芽或茶叶。经过比对,可以认定图中蕊茶属于普洱茶。

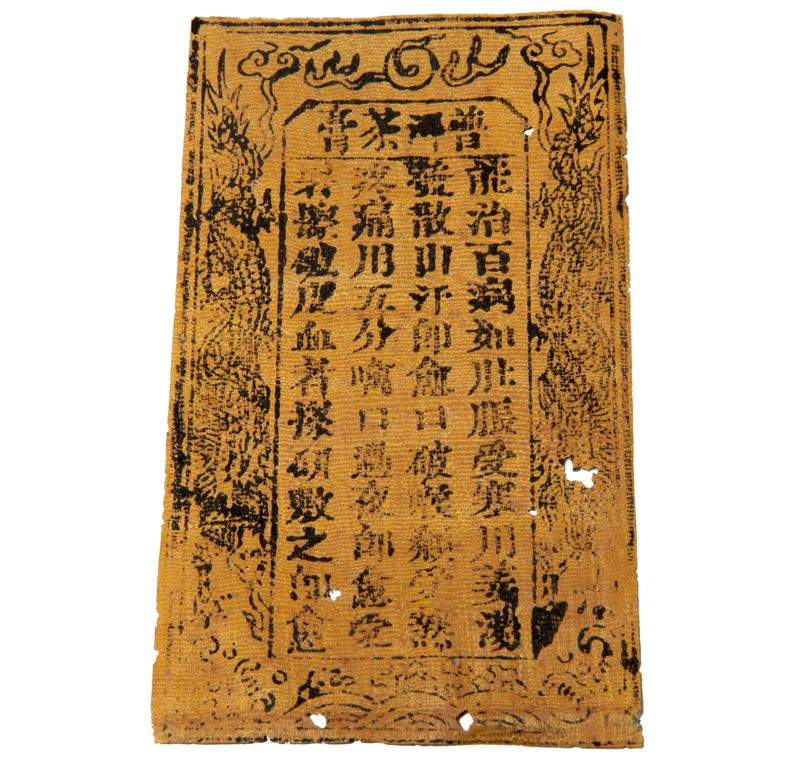

清 普洱茶膏

产地:原云南普洱府思茅厅六茶山

(今云南省普洱市思茅区)

故宫博物院所藏的普洱茶膏,色泽如漆,膏体平滑细腻,造型上呈四方倭角形,上表面中心为团寿字,四角隅以蝙蝠纹装饰。

根据《本草纲目拾遗》,普洱茶膏不仅是一种饮品,还可作养生良药,“如肚胀,受寒,用姜汤发散出汗即愈。口破,喉颡,受热疼痛,用五分噙口,过夜即愈,受暑,擦破皮血者,搽研敷之即愈”。

图片

在祖国各地的众多茶品种类中,你是否找到了家乡的味道?

今天,我们早已习惯在闲暇时一品香茗。无论身在何处,都可以享受来自天南海北的特色名茶。

茶香虽各异,但独属于中国茶文化的精神内涵总是相通。随着“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被正式收入联合国教科文组织非遗产代表作名录,对于中国茶文化历史探究的不断深入,也将为现代茶产业的工艺和标准等提供指引,让茶文化在新的时代得以更好地传承发扬。

家乡的一缕茶香,清馥隽永、余味悠长,飘向更远方!

你最爱家乡的哪种茶?

又有哪些品茶故事与大家分享?

来源:故宫博物院

如涉及版权问题请联系删除