主要关于武夷山茶的文章、知识;制茶、评茶经验交流,还有一些知识文章分享。

龙凤团茶

“龙凤团茶”是北宋的贡茶。在北宋初期的太平兴国三年(978),宋太宗遣使至建安北苑(今福建省建瓯市东峰镇),监督制造一种皇家专用的茶,因茶饼上印有龙凤形的纹饰,就叫“龙凤团茶”。皇帝用的龙凤茶,茶饼表面的花纹用纯金镂刻而成。随着饮茶方法的变化,龙凤团茶逐渐被散茶代替。

龙凤团茶是龙凤图案的模具制作蒸青团茶,又称龙凤茶、龙团凤饼、建溪官茶等,先后有龙凤团、小龙团、密云龙、龙团胜雪等几十个品种。民间私焙(壑源等)也随之兴旺。鼎盛时期,有官私茶焙1336处。宋徽宗赵佶的《大观茶论》说:“本朝之兴,岁修建溪之贡,龙团凤饼,名冠天下,壑源之品,亦自此而盛。”诗人陆游赞誉为“建溪官茶天下绝”。

唐中期,武夷茶以研膏茶的形式出现。唐贞元年间(785~804),建州刺史常衮蒸焙武夷茶而研之,谓之研膏茶。余怀《茶史补》记载:“唐贞元中常衮为建州刺史,始焙茶而研之,谓研膏茶,其后稍为饼样,其中故谓之一串,陆宣公受张鉴馈茶一串是也”。研膏茶的制作工艺大致经过蒸焙、研末和凝膏三个步骤。李咸用《谢僧寄茶》云:“倾筐短甑蒸新鲜,白伫眼细匀于研。砖排古砌春苔干,殷勤寄我清明前”。描写的便是制研膏茶过程中的蒸、研和焙干程序。将采下的茶叶置于甄器中蒸青,后过火烘焙,再研制成膏末状,后制成茶饼。

龙凤团茶是一种自然茶(不加任何香料,因唐代有加香料烹茶的做法),后来由研膏茶发展为蜡面茶。蜡面茶初为方形,后为饼状,加工极为精致。蜡面茶茶饼不足一两而价值千金,作为贡品,为皇上所宠爱。蜡面茶之上印有象征喜庆的飞鹊之类的图案。

唐末五代文学家徐寅在《谢尚书惠蜡面茶》诗中写道:“武夷春暖月初圆,采摘新芽献地仙。飞鹊印成香蜡片,啼猿溪走木兰船。金槽和碾沉香末,冰碗轻涵翠缕烟。分赠恩深知最异,晚铛宜煮北山泉。”诗文说明武夷茶已从研膏转制蜡面,而且印有飞鹊的标饰和加入香料配制成片状的茶形,作为当时高贵的馈赠礼品。唐朝诗人李商隐品尝了用武夷茶制作的研膏之后,把研膏当作仙露欣然赋诗:“只得流霞泛一杯,空中箫鼓几时回。”

用武夷山一带出产的茶叶研制而成的北苑蜡面茶,声誉日隆,北宋太平兴国(976—983 年)初年,朝廷特置龙凤模印,遣使到建州,监造团茶以别一般的庶饮。团茶的原料取自武夷山一带,包括武夷山的奇茗。建州的州治建安县已为人们所熟知,所以龙凤团茶也称为北苑茶。北苑属建安县建置,现位于建瓯东部。994 年,崇安县正式建县,武夷茶逐渐脱离“北苑”之统称而独步傲立于茶坛,加之诗人墨客多有诗咏,武夷茶的名气大扬。民国《崇安县新志》载:“宋时范仲淹、欧阳修、梅圣俞、苏轼、蔡襄、丁谓等从而张之,武夷茶遂驰名天下。”与此同时,武夷名丛也开始形成,如铁罗汉、坠柳条等。清时山中仍有这两种名丛,皆为宋朝留存下来的茶树。清朝学者郭伯苍在《闽产录异》中曾记述:“各仅有一棵,年产少许,为无价之宝。”

北宋太平兴国二年(977年)朝廷派重臣柯适漕闽监制北苑龙凤团茶龙团凤饼,茶品不断升级,品质高贵,外形精美。在贡品的带动下,建茶更是精益求精,一时名冠天下。

号称“善百艺”的宗徽宗赵佶就酷爱北苑御茶,他不但嗜茶,而且研究北苑茶学,亲自撰写《大观茶论》,成为世界茶史上唯一一位亲撰茶著的帝王。

宋徽宗在《大观茶论》中称“本朝之兴,岁修建溪之贡,龙团凤饼,名冠天下。”

北宋文学家、史学家欧阳修也极端钟爱龙凤团茶,“吾年向老世味薄,所好未衰惟饮茶。建溪苦远虽不到,自少尝见闻人夸。”他在《归田录》里回忆道:“茶之品莫贵于龙凤,谓之小团,凡二十饼重一斤,其价值金二两,然金可有,而茶不可得。每因南郊致斋,中书枢密各赐一饼,……宫人往往镂金花于其上,盖其贵重如此。”由此可见,他在晚年,对稀世物种的北苑龙凤茶仍念念不忘,钟情如初。

北苑龙凤团御茶,不但制茶精细,而且茶的命名非常讲究,其中以“龙”命名的尤其多。据《北苑别录》记载,建安(今建瓯)北苑贡品龙团凤饼当时有三十多种产品,分为细色五纲和粗色七纲,其中细色五纲有龙焙贡新、龙焙试新、龙团胜雪等十五个品名、无比寿芽等十三个品名、太平嘉瑞等六个品名。

宋朝南渡,政治、经济、文化中心南移,武夷山成为理学名山,享有“闽邦邹鲁”和“道南理窟”之殊荣。理学家朱熹在武夷山隐屏峰下建武夷精舍,授徒讲学,文人墨客,会聚山中,斗茶品茗,以茶促文,以文论道,极一时之盛,茶事因之兴旺。著名诗人陆游到此赞曰:“建溪官茶天下绝。”武夷茶突起,与北苑茶同负盛名。朱熹于淳熙十年(1184年)在筹建武夷精舍时,特利用九曲溪上的一块有罅隙的天然洲石当作茶灶,以倡导茶事,并咏诗:“仙翁遗石灶,宛在水中央。饮罢方舟去,茶烟袅细香。”朱熹在寓居武夷山之时,亲自携篓去茶园采茶,引之为乐事,并以《茶坂》为题赋诗:“携籝北岭西,采撷供茗饮。一啜夜心寒,跏趺谢衾影。”当时武夷茶弥足珍贵,朝廷明令禁止输出国外。

民国《崇安县新志》载:“《朝野杂记》云,绍兴十三年,诏载建茶(按:即武夷岩茶)入海者斩。”当时朝野均视武夷茶为国宝,不可输出国外。

在武夷山九曲溪的四曲之畔,有元朝始建的御茶园遗址。御茶园是武夷茶展现其神奇岩韵的一方宝地。这里所产之茶叶,品具岩骨花香之胜,韵味隽永奇绝。辟为皇家茶园之后,名声响彻华夏,岩韵传遍九州。

元至元十六年(1279 年),浙江省平章高兴路过武夷山,监制了“石乳”茶数斤,入献皇宫,深得皇帝赏识。至元十九年(1282 年)高兴又命令崇安县令亲自监制贡茶,“岁贡二十斤,采摘户凡八十”。大德五年(1301年),高兴的儿子高久住任邵武路总管之职,就近到武夷山督造贡茶。第二年即大德六年(1302 年),他在武夷山九曲溪之第四曲溪畔的平坂之处创设了皇家焙茶局,称为“御茶园”。从此,武夷茶正式成为献给朝廷的贡品,每年必精工制成龙团饼,沿着驿站递送至大都(今北京)。御茶园的建筑物巍峨、华丽,完全是按照皇家的规格设计和构建的。进了仁凤门,迎面就是拜发殿第一春殿,还有清神堂、思敬堂、焙芳堂、宴嘉亭、宜寂亭、浮光亭、碧云桥,以及通仙井,其上覆以龙亭。

鸣谢:来源于网络,版权归原作者所有,如原作者认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用,请及时告知,我们将在第一时间删除!感谢原作者提供素材。如有侵权请与我们联系邮箱:475748776@qq.com,再次感谢!

凡是发酵食品,其每一个产品都有自己的一套发酵体系。普洱茶也不例外,但它更具自身的特色,堪称发酵食品中的“一绝”。

普洱茶的发酵由三大部分组成:初级发酵、准发酵(也可称二次发酵)、后续发酵。

初级发酵是在晒青毛茶过程中,通过特殊环境中微生物菌群自然接种完成,它是在普洱茶进入准发酵前,对茶叶的预处理。

由于它具有微生物菌群的“干预”,加之晒青过程对茶菁有较大改变,已具备发酵的特质,故称之谓初级发酵。

准发酵包括两个部分,一是自然发酵(普洱生茶),是历史上流传下来的传统工艺,是将晒青毛茶经过蒸压成固态形状,有团、饼、沱、砖等形状;

二是人工发酵(普洱熟茶),是现代发明的新工艺,是将晒青毛茶通过“渥堆”发酵的方法快速发酵,再蒸压成固态形状——团、饼、沱、砖。

渥堆是决定普洱茶品质的关键工序,是一个微生物分泌胞外酶催化和非酶性湿热氧化的缓慢过程。

从形成机理上来说,红茶发酵和普洱茶发酵(渥堆)是不一样的。

红茶发酵是由茶叶内源酶促作用和偶联氧化聚合作用形成的,而普洱茶是在鲜叶经过杀青干燥后,茶叶的内源酶活性已被钝化。

普洱熟茶形成的实质是以云南大叶种晒青毛茶的内含成分为基础,外源水体微生物群,发酵场地微生物群晒青毛料自带微生物群在一定的湿度温度条件下在茶叶上生长更替,以微生物活动为中心的普洱茶渥堆;

在渥堆过程中滋养以酵母,黑曲霉,根酶,灰绿曲霉乳酸菌等主要微生物生长并分泌产生的胞外酶进行酶促催化反应,同时,微生物呼吸代谢产生的热量与茶叶水分共同产生的湿热作用,促进茶叶内含物质的化学变化。

在渥堆中。通过微生物、热、微生物自身的物质代谢和酶等共同作用,促进茶叶内含物质发生极为复杂的变化(氧化、降解、分解、转化、聚合、缩合)塑造普洱茶特有品质风味。

普洱茶的渥堆属于食品加工的固态发酵工艺。广义上:讲说固态发酵是指类使用不各性固体甚质来培养微生物的过程,既包括将固态悬浮在液体中的深层发酵。也包括在没有(或几乎没有)游离水的湿固体材料上培养微生物的工艺过程。

多数情况下是指在没有或几乎没有自由水存在下,在有一定湿度的水不溶性固态基质中,用一种或多种微生物发酵的生物反应过程。

狭义上讲固态发酵是指利用自然底物做碳源及能源,或利用惰性底物做固体支持物,其体系无水或接近于无水的任何发酵过程。

CB/T2111-2008《地理标志产品普洱茶》中对后发酵(包括熟普的渥堆)的定义:云南大叶种晒青茶在特定的环境条件下,经微生物、酶、湿热、氧化等综合作用,其内含物质发生一系列转化,而形成普洱茶(熟茶)独有品质特征的过程。

从目前研究结果看,渥堆普洱茶品质形成的本质可表述为:以云南大叶种普洱茶原料(晒青)的内含成分为基础,在后发酵过程中微生物代谢产生的酶、热及治热作用使其内含物质发生氧化、聚合、缩合、分解、降解等一系列反应,从而形且分普洱熟茶特有的品质风格。

普洱熟茶品质的形成主要有三个方面的作用:是微生物作用,二是酶作用,三是湿热作用。

无论是普洱生茶还是普洱熟茶都有“年份”的要求,都需要后续发酵,确定普洱茶最佳品饮时间及品质,只是要求时间不同罢了。

虽然普洱熟茶具有较明显的即饮性特点,但存放三年以上的熟普洱与新出堆(指渥堆)的熟普洱其品质、口感差距仍然很大。

后续发酵也是我们俗称的“后发酵”。它是普洱茶在紧压成团饼、沱、砖等形态后,进入固态发酵最后一个过程——品质再造。

这个过程与前两个发酵过程不同,如果说前两个过程是在普洱茶制作者或企业完成的话,那么最后的一个过程,则是由存茶者完成的。

普洱茶自古就有“存茶一说”,存茶并不是摆着好看,或者因为它是“稀缺资源”。而是“存茶者”依据对普洱茶的理解,通过存储中温度与湿度等诸多因素的把握,总结出一套或若干套的方法,将普洱茶“锻造”出更优异的茶品,准确地说,是品质再造的一个过程,更是一个“丑小鸭”向“白天鹅”转变的过程。

很多“存茶者”与云南的茶山,以及生产普洱茶的企业有很深的渊源,而且存茶过程的诸多经验,如干仓、湿仓之说等等,都付诸了“存茶者”大量的实践与智慧。这种关系实际上是一种“互动”关系,是其它茶类很难看到的。

应当说,传统普洱茶制作工艺不仅仅是云南普洱茶制作者及生产企业的独创,更多地体现的是一种“群体智慧”。这种“互动”的关系,唯普洱茶界独有,也是普洱茶独特价值的体现。

这是个好问题,触及到如今茶行业本质的东西。

如今茶花开两表,一枝商品茶,一枝没名字,我们姑且叫小众茶(其实私房茶也不准确,还是大众称呼)。

商品茶,是不讲产地,或者即便讲产地也多是噱头。

这得从建国前说起,建国前姑且分三类茶:百姓茶、文人茶(士大夫茶)、贡茶,后两种有交叉,贡茶未必就比文人茶好(这个跟本题关系不大不展开了)。

新中国成立后,国家要发展经济,作为茶独一无二大国的,当然首要发展,而且是可以打破封锁的发展。

但当时茶行业百废待兴,年产量低到历史低点。

多低呢?我举岩茶的例子。

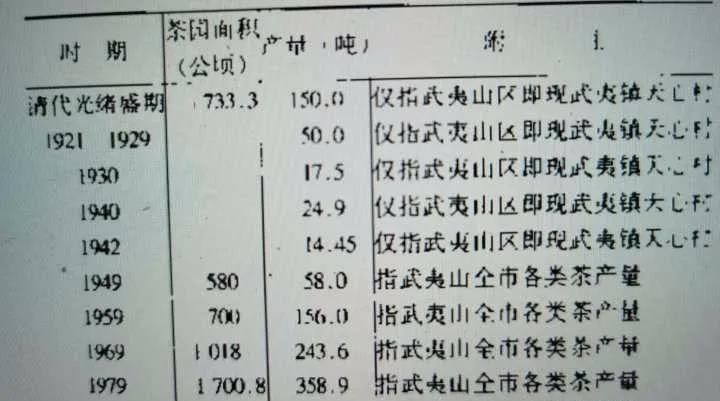

武夷山在光绪年间,仅核心产区天心村一地,就能产150吨。而到1949年,武夷山全市也就58吨。

怎么办?这得感谢当年福建、广东、安徽、浙江的大佬们,没错,就是现在大多仙逝,你们耳熟能详的那一波。

他们先是极力恢复种植、采制、精加工等工艺,而后又想出了向西方学习的工业化路子,开始大规模无性繁殖、工业化生产等,这大概是明朱元璋废团兴散的又一次大跨越。

这么发展到了改革开放初,武夷山可以达到350多吨。

这些都是为了质量换产量,否则经济如何发展,茶叶大国如何重起,茶农怎么生存呢?

但也带来一些问题。

核心产地就那么一丢丢大,1989年核心产地也就1000来吨,做商品哪够?于是只能拼配。母树不够就无性,内山不够就洲茶。

与之而来的,就是很多产地的原生种被舍弃,取而代之的是长得快、卖相好、滋味讨喜的品种,很多产区也开始了茶树种群交流。

产地概念,对于商品来讲就模糊多了。因为绝大部分人喝不出来拼配,年份拼、树龄拼,不同产地的同树种拼,哪怕是一批洲茶加丢丢坑涧,那也是坑涧气息。

就好比,现在很多人觉得锡兰红茶好喝,立顿红茶同一个世界同一个味道,人家拼配牛,我们其实也不差。

简而言之,就是现在的岩茶商品茶,更多代表一种工艺,甚至为了赶时间…不往下说了…

如果看客们喜欢看舌尖中国、美食中国之类,就明白中国传统美食讲究一个慢工出细活。其实西方也一样。

好的美食,工序极为繁杂,食材要求苛刻,等待时间长。

茶也如此。普洱讲原料,岩茶讲工艺。现代公认的两个到极致的茶,都是时间堆出来的。

普洱是靠原料的生长时间,喝的是原生态,制茶工艺相对简单。而岩茶的工艺复杂,所以家家卖弄“隔年陈”,指得是工序做完得2-3年。

那么问题来了,现在产地都是XXX,比如普洱都是班章冰岛,而且动不动千年古树。

可能嘛??现在公认的三大古树王,也就是勐海南糯的800多年栽培型茶树王,勐海巴达树龄1700多年,别说古树了,你能喝到勐海县而不是其他滇毛青的就不错了。

滋味不够,不是正常嘛?同样出价格,人家真爱茶的或者内部贸易的,几十万包一颗树,从采摘到炒制全过程,数班倒吃喝拉撒寸步不离,就怕抓一把出去或者掺其他毛茶进去,老百姓喝个几百上千或者几万就是原产区了?

所以这个没办法,不理解我们看清人张潮写的《中泠泉记》,喝真正天下第一名泉的路子。

中泠泉,当时在镇江金山寺附近,名气太大很多人趋之若鹜。张潮写道:摩肩连袵,不下数万人,茶坊满不纳客。凡三往,得伺便饮数瓯。细啜之,味与江水无异。

像不像我们“双十一”?

于是他奇怪,说天下第一名泉不过如此,后来碰到一道人,带他跋山涉水,到郭璞墓附近的真泉眼取水,喝完感受是:就道人瘿瓢微吸之,但觉清香一片,从齿颊间沁入心胃。二三盏后,則薰风满两腋,顿觉尘襟涤净。

喟然曰:“水哉水哉!古人诚不我欺也!嗟乎,天地之灵秀,有所聚必有所藏,乃至拔而为山,穴而为泉,山不徒山,而峙于江心;泉不徒泉,而巽乎江水层叠之下。而顾令屠狗卖浆、菜佣伧父,皆得领兹山、味兹泉,则人人皆有仙气矣!今古以来,真才埋没,赝鼎争传,独中泠泉也乎哉?

什么意思呢?就是大众喝的就是大众喝的,要是人人都喝到精华的东西,那人人都有仙气了。

产地也是如此,所谓真才埋没,赝鼎争传,就是这个道理。

所以,只是日常喝茶,别太较真,一分价钱一分货,滋味喜欢就好。

你以为你喝到的,或者曾经喝到的,就一定是原产地的?你以为在原产地喝到的,甚至在山上喝到的,就一定是产自山上的茶青?

不好举茶,我举个别的例子。

新疆出和田玉,但是现在很多高级造假用俄料,真正的和田玉早就流往一线城市私人藏品了。

林芝松茸比香格里拉长白山品质还好,但当地市场卖的,大多数是从四川甘孜连夜大卡车送过去的。

怎么分辨?当地熟人带你采,林芝的松茸药香浓郁、有土腥味。

其实,往往原产地才是假货最泛滥的啊。

最后,产地太重要了,但商品茶别纠结产地,当然绿茶红茶会好很多,但也多数不是原生种了。

倒也不是橘生北为枳一言能尽的。

其实还有些别的感慨,总而言之一句话,探头往茶门里看,很多路早就有牛人走完了。

玩剩下的,没人带也够琢磨一辈子。大佬们只是把低端体系拿出来建个成龙配套,供世人耍玩而已。