什么是紫砂?

答:紫砂,又叫紫砂陶,是我国时代万历以来至现代,宜兴蜀山镇用质地特殊的紫砂泥制坯,烧成后质地坚硬,呈赤褐、淡黄或紫黑色无釉精细陶器,有优良的宜茶 功能,制器以紫砂茶壶为主,也有紫砂花盆等大宗产品,还有紫砂瓶、鼎等文房雅玩及雕塑陈设品,是宜兴著名的工艺品。

紫砂的起源一直可以上溯到春秋时代的越国大地范蠡,就是那位功成身退的与西施一起退隐江湖的“陶朱公”。数来已有二千四百多年的历史了!紫砂做成壶,那是明武宗正德年间以后的事。

紫砂泥原料,主要分为紫泥、绿泥和红泥三种,俗称“富贵土”。因其产自江苏宜兴,故称宜兴紫砂。

什么是“豫丰”紫砂壶

“豫丰”为清末至民国紫砂陶器店号。为吴颐山嫡传后裔,世居蜀山南街的吴同构其父吴启南于清宣统二年( 1910 年)所开,早期所用印款为“鼎裕”,用竹刀所镌刻民国始用店号印款“豫丰”。印款为葫芦图案,中间有“豫丰”二字。豫丰紫砂陶器店至抗战年间在吴同构手中 败落.

豫丰”紫砂壶并非名家壶,只是清末民初我国民间家庭日用品,壶体较大,属于“家庭装”,当时在黄河以北最为常见,南方民间家庭多用直身瓷质茶壶。目前“豫丰”紫砂壶有一定收藏价值,但由于量较多,普遍价值较低。

紫砂壶如何听音辨壶?

很多壶友喜欢敲击紫砂壶,根据声音来判断紫砂壶好坏,这不是一种科学的鉴别紫砂壶方法。

紫砂壶声音沙哑还是清脆主要和烧成玻化程度有关,玻化程度更专业点的叫法是“烧结度”。烧结度高声音相对较脆,吸水率低,颜色滋润;烧结度偏弱,则向反,敲击声音沉闷,吸水率高,颜色晦涩无光泽。

前者有看相,但后者相对容易泡养一点。

现在宜兴许多搞泥料的人,专业知识比较贫泛。只在乎烧成"第一眼"效果,对一些泡养以后效果并不在意。这点需壶友对紫砂泥料有一定的认识。

谁率先制成了紫砂壶档坯模型?

近代制壶名家王寅春率先制成了紫砂壶档坯还模型,进行了工艺史上的重大革新。

王寅春,祖籍镇江,曾拜金阿寿为师学艺。1920年,他定居上袁村,自产自销紫砂壶。他制作的水平壶做工精巧,坯体极薄,出水流畅,于是迅速在紫砂行业内声名鹊起。

王寅春的作品线条清晰,在传统器型的基础上有所创新和突破,个性鲜明,精湛的制作技艺被体现的淋漓尽致。他在制作方器和筋囊货方面有相当高的水平,筋囊 器口盖都能调换方向,严密合缝。他的代表作有亚明方壶、园条壶、六方菱花壶、六方抽脚壶、梅花周盘壶等。王寅春也擅长制作光素器及杂件类,在每件作品中都 有自己的创新之处,他的代表作品还有群花提梁壶、红串盖壶、倒把西施等。

他是一位敬业而又非常勤奋的紫砂艺人,也曾做过一些仿古高档茶壶,如掇球壶、矮蛋包壶、仿古壶等。

紫砂壶段泥吐黑原因

“段泥吐黑”主要是指质地疏松“段泥”壶泡养以后表面因为吸附黑色素。一般质地坚密的泥料,做功到位,烧结度合适。就不会出现此类问题。

造成段泥吐黑主要原因是,烧结度不够;形成因素主要是选矿不好泥料致密度差,结构疏松等原因。

紫砂壶胎面的黑色斑点是什么?

紫砂壶表面“黑色斑点” -----可能是泥料中的铁质,俗称“铁砂”。泥料不经过除铁的话烧成成品大多会出现黑色斑点,温度过高会出现熔点孔.。

紫砂泥料不经过除铁的话烧成成品大多会出现黑色斑点,温度过高会出现熔点孔。

朱泥中的铁质是完全正常的。因为朱泥含铁很高,烧成温度稍高,就会有铁质析出,出现铁熔点。

紫砂相比玉器、青瓷有何肌理之美?

肌理是“由于材料的不同配列,组成和构造,而使人得到的触觉

质感和视觉质感”。青瓷、紫砂与玉器相比,青瓷侧重于“视觉肌理”,紫砂则更强调“触觉肌理”。触觉,是皮肤感觉的一种。皮肤是触觉的感受器,外界对皮肤 的接触,压迫和振动都能给人不同的刺激和不同的心理感受。触觉和视觉一样,是人类与生俱来的本能之一。

“玉,石之美,有五德,润泽以温,任之方也,。。。。”历代统治者把玉石的一些自然属性引伸比附,将它导向社会政治和伦理领域,在古代社会有着特殊的角色。

青瓷沉静柔润的“视觉质感”,可以说已达到了与玉器无别的境界,但是它在表面的一层釉,光滑清冷,它和人的肌肤接触,给人冷漠之感,色调属于冷色系统。

紫砂陶色彩以暖色为主,轻肤细理,光而不滑,细而不腻,,沏泡热茶给人舒适的触觉享受。紫砂陶的触觉肌理得益于一是紫砂泥的优良本质,其次是手工处理的特殊工艺,三是依仗烧成的温度和气氛的控制严格,

总而言之,宜兴紫砂陶器的触觉肌理之美,深受中国玉器的影响,是材质美、技艺美、形式美共同追求,它是宜兴紫砂整体艺术美得重要组成部分。

紫砂泥颗粒有哪些特征?

宜兴紫砂始于宋,盛于明清,是介于陶与瓷之间属半烧结精细器,表里不施釉,有一定机械强度,又有一定的气孔率,既不渗漏又有良好的透气性。紫砂泥颗粒对紫砂壶在成型、烧成、观赏中起着作用。

1、壶以砂为上,在成型过程中,坯料细度一般分为16#、24#、32#、40#、60#、80#、100#,还有相应的特殊码数。坯料颗粒细,则可塑性提高,机械强度也提高:反之,坯料颗粒粗,则可塑性降低,在成型过程中 不易变形,稳定性好,收缩性小。

2、在烧制过程中,细颗粒则收缩大,烧成温度降低,易变形。

粗颗粒在烧成过程中收缩小,烧成温度升高,不易变形,成品率提高。

3、对观赏的影响。在泥料中加以熟颗粒,变形程度更小,产品更稳定,收缩更小,表面形成梨皮效果,有一定的观赏性,肌理效果明显。泥料中加生颗粒,则收缩大,烧成后表面面光滑,颗粒隐在表面,容易形成莹润感,手感佳,玉质感强。

壶鉴赏需要注意哪些要点

紫砂不但有着优良的实用性,还有着令人玩赏不一的艺术性。品赏紫砂壶艺术已成为收藏界和陶瓷造型设计的一门研究学问。

一把紫砂壶的优劣,主要看以下几点要素:

1、材质要素

紫砂壶的本质是材质。纯正的紫砂土炼制而成的壶,在不同温度下可能会出现多种深浅不一的色泽,但它的表皮始终有玉质般的光泽,滋润不腻手,沙粒隐现不扎手,而且保持着细密的气孔率,令壶透气性好且又不渗水。

2、造型要素

造型大体分为几何;筋纹;自然型。三种基本造型中又有动态、静态、动静结合。除此之外,紫砂壶还有虚实之形。实型就是我们所见到的紫砂壶壶体,而虚型则是 壶把与壶身之外的空间,以及壶嘴伸出的外沿之虚空曲线。这里的搭配有方或圆或椭圆,或弯或曲或直,运用得当,把握分寸,使壶增加无穷的魅力。

3、神要素

神即神韵,说不清道不明,神韵依附与造型,神韵并不是每把壶都能体现的,这与作者的思想、灵气、文化修养密不可分。品赏者要多看多把玩多研究才能领略其中的神韵。

4、色泽要素

色泽与泥质有密切关系,好泥必有美色,同时与窑火有关联温度不到或是过火都会造成壶色不佳。

5、文化要素

文化要素即文心,一把好壶,不但让人欣赏到形态之美,更要让人从文化的内涵里品赏到一种文化修养。

紫砂壶的文化内涵有多方面,要见到作者的思想和易趣。小壶,玲珑雅趣,大壶,古朴性厚。竹梅松,高风亮节。这都代表着壶的文化内涵。

紫砂泥的特色都有哪些?

一、可塑性好。以紫泥为例,它的液限为33.4%,塑限15.9%, 指数为17.5%,属高可塑性,可任意加工成大小各异的不同造型。制作时粘合力强,但又不粘工具不粘手。如嘴,把均可单独制成,再粘到壶体上后可以加泥雕 琢加工施艺,方形器皿的泥片可用脂泥(多加水分即可)粘接成型,再进行加工,这么高的可塑性,为陶艺家充分表达自己的创作意图,施展工艺技巧,提供了物质 保障。

二、干燥收缩率小。紫砂陶从泥坯成型到烧成收缩约8%左右,烧成温度范围 较宽,变形率小,生坯强度大,因此茶壶的口盖能做到严丝合缝,造型轮廓线条规矩严谨而不致扭曲。把手可以比瓷壶的粗,壶口而不怕失圆,与嘴比例合度,另外 可以做敞口的器皿及口面与壶身同样大的大口面茶壶。成型后无需施釉。它的平整光滑的外形,用的时间越久,把摩的时间越长,它就越会发出温润的光泽。这也是 其他质地的陶土无法比拟的。

三、双重气孔结构。紫砂泥经过1150度左右的烧成后,形成了残留石英、 云母残骸,莫来石,赤铁矿,双重气孔等物相,同时结晶较多,玻璃相对较少。这些特点让紫砂壶具备了良好的实用功能。其中,紫砂陶胎独特的双重气孔结构是使 它具有独特功能的最重要因素。双重气孔结构的气孔微细,密度高,附吸力较强。据测定,紫砂壶的吸水率为1.6%~7.05%,具有良好的吸附性能和透气性 能。

四、富于变化。紫砂泥是一种罕见的矿体,内含黏土、石英、云母、赤铁矿等比例均衡的矿物颗粒,紫砂泥料的分子排列与一般陶瓷泥料的颗粒结构不同,成鱼鳞 片状结构。由于原料的矿区和矿层分布不同,配方不同,以及烧制的温度气氛不同,可烧成一种呈褐色、紫色、水碧、闪色、葡萄层、榴皮、梨皮、豆青、新铜绿等 几十种颜色。

什么是降坡泥?

降坡泥是指上世纪90年代初,在宜兴丁蜀镇修建陶都路时,穿越黄龙山和青龙山之间发掘的紫砂陶土。因为主要是在降低该路段的陡坡工程中发现的,大家习 惯称之为“降坡泥”。用“降坡泥”制出来的壶,色呈红中泛黄,黄里透金,油面滋润,色泽鲜活,光如“洒金釉”,肌理丰富,金星若隐若现,似万里银河里的悬 星闪烁,煞是好看。因此泥做出来的壶也容易养护,泡茶不多时日,包浆润厚,玉质感好,味道凝重。

降坡泥是由两种天然泥混合而成,储存于龙骨与青甲之间,泥层一般厚20~40厘米,小片状分布,主要分布在黄龙山与青龙山相接坡处,总面积不超过100平 方米。越靠黄龙山处(东面)泥质越好,越近青龙山处(西面)泥质越差,贴近青龙山处的泥质烧出来的壶能起灰疱。

降坡泥矿石与其它矿石有几个不同:

1、易风化。风化后呈鳞片状,颜色为紫褐色中藏青;鳞片上隐微小颗粒砂星。

2、窑温低。一般为1000~1100度左右;

3、存量少。它仅仅是降坡筑路偶然得见而已,仅此这块小范围仅有少量矿源,再说现黄龙山休闲广场已建好,柏油公路平坦通畅,宝山工艺园楼房矗立,降坡泥几成绝迹。

什么是底槽青泥?

底槽青为紫砂棕色原矿,最早产于黄龙山四号井,后来黄龙山五号井和台 西矿也有产出。由于四号井和五号井的底槽青越来越少,现在底槽青大部分是由台西矿挖掘的。台西矿是露天开采,四号、五号井是地下开采;四号井底槽青烧制温 度约1190摄氏度以上,台西矿和五号井底槽青青烧制温度约1180摄氏度。由于产于紫砂最底层,质地纯净,泥质细腻,成色稳重,为近代制壶名家广泛使 用。收缩比约11%;适合冲泡乌龙茶生茶(轻焙火系列)。

什么是乌泥紫砂?

紫砂中的“乌泥”,实际是指两个并不相同的品种:一种是含锰铁量较高的乌泥制坯,烧成后的陶器呈乌黑

色:另一种是用普通紫泥制坯,采用“捂灰”的装烧方法产生黑色的。长期以来,这种“乌泥”紫砂,实际上是

那些因受火不均、色泽不一致的次品紫砂,利用“捂灰”补救形成“乌泥”效果。

紫砂壶壶盖在工艺处理有何特点?

壶盖的表现形式有三种分别为嵌盖、压盖、截盖。

嵌盖是指壶盖陷入壶口内,又有平嵌与虚嵌之分。

压盖是指壶盖覆压于壶口之上,盖的直径要略大于壶口的外径。

截盖是指制坯时,将紫砂壶上端口盖相应的部位切割开来,截下部分做成盖,壶身切口做成壶口,盖合后外形完整。由于制作技术难度大,只有中高档紫砂壶 才会采 用截盖设计。另外,壶盖上都要开一个内大外小的喇叭形小孔,这样才不易被水汽糊住,有利注茶。紫砂壶烧成后,口和盖得配合应达到 “直、紧、通、转”四项要求。

盖纽是指紫砂壶的盖纽有宝珠形、桥形、牛鼻形、瓜柄形、树桩形和肖动物形等许多种。一般圆壶多才用宝珠形纽,扁壶多用桥形纽,像生壶则用瓜柄纽、树桩纽等。

紫砂壶壶嘴的工艺处理有何特点?

紫砂壶的嘴通常分为五种,“一弯嘴”、“二弯嘴”、“三弯嘴”、直嘴、流。

“一 弯嘴”形似鸟喙,故名一喙嘴,“二弯嘴”根部较大,出水畅快,用于一般紫砂壶。流,又叫鸭嘴,近代流行,多用于茶具、咖啡、奶杯。嘴式是紫砂壶器型的重要 组成部分,有关系到出水是否畅快,注茶爽利不漏水,故紫砂壶嘴的制作工艺非常讲究,嘴式的长短、粗细及安装位置都要恰当,壶嘴内壁需光滑畅通,出水流畅, 收水时不滴水、不流水。壶嘴根部的出水眼,多为独眼,因易被茶叶堵塞,从清代中期做成网眼式。

紫砂壶壶把工艺处理有何特点?

壶把,是为了便于执壶而设,有端把、横把、提梁三种基本形式。

端把,与壶嘴分别安装在护体的两侧,大多数紫砂壶均采用端把。

横把,是安装在壶体上与壶嘴成90度角,圆筒形壶上多用横把。

提梁,是把得一种特殊形式,安装在壶体的上方,有许多式样,又分为活络提梁、软提梁。

紫砂壶嘴、把、纽与壶身的连接,有明接和暗接之分。明接,一般用于低档壶或方形壶上,嘴、把与壶身连接处有明显的界限。暗接,是连接处无明显,与壶身浑然一体。

紫砂壶器足在工艺处理上有何特点?

器足,直接关系到紫砂壶的放置平稳,其设计是否得当会直接影响紫砂壶的美观,故艺人对器足设计制作十分重视。

器足,分为三大类即“一捺底”“加底”"钉足"。

一捺底,是指器身的自然结束,为了搁放平稳,底部是向上鼓起的,多用于圆形紫砂壶,使器型简洁灵巧。

加底,是指因制坯时在紫砂壶坯的底边口上附上一道泥圈而形成。

钉足,是指紫砂壶因宜矮不宜高,故多选用口小地大的器型。为使器型不呆板,趋向活泼,搁放平稳,便采用“钉足”方式,钉足的具体形状,则与器型相统一。

为什么紫砂壶要“养壶”?

众所周知紫砂壶需要养,但为什么要养呢,不知大家注意到了么?

养壶是指紫砂壶在日常生活中的保养。

一把紫砂壶烧成后,由于胎骨沾染火气,紫砂间微孔结构松散,壶性很脆,容易受热胀冷缩的不良影响,通过“养壶”可以改变其“性格”。

养壶的重要性在于它能增强紫砂壶“韵味育香”的功能,使紫砂壶越来越光亮,尽显高雅品味。即使再好的紫砂壶,如果不养,也会失去光泽。特别是有着书画陶刻的紫砂壶,久养之后,纹样的立体感就得到加强。同时,一件紫砂壶的好坏在养壶过程中就能看得出来。

紫砂壶养壶需要注意哪些?

紫砂壶养壶是一件细致活,也是一件耐心活。

养壶需要注意一下几点:

(一)紫砂壶使用前不管是新壶还是旧壶要彻底的洗净壶身内外

(二)紫砂壶最怕油污,一旦沾上,必须马上清洗,否则就会导致土胎吸收不到茶水,留下油污痕迹。

(三)在使用过程中应该实实在在泡茶,泡茶次数越多,壶吸收的茶汁就越多,吸收到一定程度,就会渗透到壶表,使壶发出润泽如玉的光亮来。

(四)擦拭适度,用软毛小刷子进行,然后用开水冲净,最后用清洁的茶巾擦拭。

(五)使用后清理晾干,将壶内的残茶清理干净。

(六)让壶有休息的时间。使用一段时间后,紫砂壶需要休息一下,使土胎自然地彻底的干燥,以便再用时能更好的吸收茶汁。

此法养壶耗时长,但是养成后的亮度能经久不褪,也不怕用手触摸,能够保持长久的美观。

紫砂壶泡茶后怎样清理?

紫砂壶泡茶后要进行正确的清理。

如果泡完茶并不在使用,应马上清除壶内的茶渣,并用热水清洗干净壶身内外,以保持紫砂壶的清洁卫生。

应当注意的是不用茶渣或是剩余的茶汤留存在壶内的方法养壶,时间一长壶内就会产生恶臭味和酸馊味,繁衍细菌,对人体健康和紫砂壶有害。

不用肥皂或是清洁剂去清洗紫砂壶,以免留下清洁剂的异味。

将清理干净的紫砂壶用干净的棉布擦拭,不要在壶身留下水渍和茶垢,另外还可以稍微打开壶盖,以便让壶内残余的水气尽快阴干,从而避免产生异味。

经过这种方法清理的壶,久而久之,自然而然就会焕发出光泽,从而收到良好的养壶效果。

紫砂壶优劣的标准是什么?

归纳起来,紫砂壶优劣的标准可用六个字来概括——泥、泥、工、火、用、纹。

泥:是指紫砂壶的胎质。紫砂泥有精、粗、优、劣之分。使用优质的紫砂泥烧制出的紫砂壶,色泽温润,古雅淳朴。这样的紫砂壶,只要使用得法,很快就可以养出珠玉般的光泽。

形:是指紫砂壶的器形。从器形的角度对紫砂壶艺术品进行评价,需要考虑器形的独创性、文化含量、艺术传达手法等方面,要求紫砂壶在使用功能与艺术造型上相统一,达到一种完美的结合。

工:是指紫砂壶做工的好坏,紫砂壶的每一个部位都要靠点、线、面的组合来完成,包括壶式、壶盖、壶嘴、壶把、底足、壶钮等。根据紫砂艺人对制壶的要求,点 该圆时要圆,该方时要方;线该直时要直,该弯时要弯;面该光时要光,该粗糙时要粗糙,必须严格按照要求来制作,不能有半点马虎。比如,壶盖和壶口一定要结 合严密,不能有缝,壶嘴和壶扳要在一条直线上等,这都是“工”的要求。

火:是指紫砂壶的烧成质量。一般都从紫砂壶的胎质、表面颜色、器表肌理效果等方面进行评估。《阳羡名陶录》说,过火则老,老不美观;欠火则稚,稚沙土气。

用:是指紫砂壶沏茶的功用。有些紫砂壶收藏家们注重紫砂壶的外观美,很多时候忽略了其最初的功用价值,比如壶的容量大小,壶嘴出水,止水是否利索等。

优等紫砂壶要求壶盖与壶口结合紧密,毫无缝隙,因为在冲泡茶叶过程中温壶的水不会落入壶内。另外,紫砂壶的高矮也是各有用处的,高壶口比较小,适合冲泡红茶;矮壶口比较大,适合冲泡绿茶。

纹:是指紫砂壶上的装饰,主要指题铭,刻画,印款等。题铭内容是否文雅,书体和题字的布局是否得当,镌刻的刀法是否济等都是评估要点。选择有铭文的壶要先看内容,再观察书法及刀工,如果铭文无意趣,刻工又粗略,倒不如选择购买无纹饰的紫砂壶。

紫砂中的“窑变”是怎么回事?

窑变是陶瓷烧制时因为釉的组成成分不同,引起一系列复杂的化学反应,造成器物色彩上的变化,尤其是几种釉同时施于一个器物上,窑变表现更为突出。由此可看出,窑变是一种可遇不可求的现象。

宜兴紫砂壶经历几代艺人传承、巩固、发展,人才辈出,传统经典形态结构古朴,纹理清晰,线条流畅,已在业界形成了固有的制作规范和法则。但当代紫砂艺人在沿袭传统技艺之外又不拘泥于现状,他们往往构思新颖、大胆想象、个性张扬,故创新作品层出不穷,可谓百花齐放。但万变不离其踪,紫砂壶的根基始终牢牢凝聚于传统技法与结构之中,下面小编就和大家一起学习探讨一下紫砂壶的结构和形态。

紫砂壶从传统形态结构的基础和演变分类,基本可以分为以下几类:

一、光素器

即几何体紫砂壶,俗称“光货”,注重立面线条、平面形态变化及相互比例约束,以简洁著称。光素器又分圆器和方器。“圆器”求“圆、稳、匀、正”以柔现刚。“方器”求平面规整,轮廓线条分明,以方隐圆。

光素器的由来演变体现了世间万物以方圆为根本,通过紫砂作品也隐喻了紫砂人对人生为人智慧的总结,做人制壶均必须秉承“外圆内方、刚柔相济”的道理。

二、筋纹器

即以线纹肌理以纵、横向,旋转分割的紫砂壶。结构上均匀地将紫砂壶分成若干等份,整体须把控瓣体均匀和整体的和谐,但每一瓣体又是一个独立的个体,须注重线条运用流畅,纹理清晰,以柔美的线条刻画出壶体内部骨骼筋劲有力。

筋纹器体现出自然界所造之物的唯美,大小各异的个体,融合于整体就显得规整有序,怀抱敬畏自然、学习自然之心,更体现出人类社会的凝聚力包容万千的可贵之处。

三、花塑器

即运用自然界万物之形与体作为装饰,以个性想象理解,充分融合于壶体任何一个或多个部位,达到融会贯通、互相渗透、匀称自然、浑然一体的壶艺。

花塑器相比光素器、筋纹器有着更为广阔地空间与想像,如果把光素器比作几何基础,那么筋纹器就代表自然规则,花塑器即代表世间万物。他们之间有着与自然界一致无形的联系,更有互相制约,逐级递进的过程,更是一个不断研习进化的过程。

紫砂壶从制作结构上可分为:主体和附件

一、主体

即壶身、壶口、壶底、壶足、壶盖、壶钮。

二、附件

即嘴(流)、把等

壶身:

“壶身'又称“身筒”,是一把紫砂壶的主体部分。作为泡茶的实用器具装水用,壶身是最重要的“容器”部分。根据造型一般可分为圆器,方器,筋纹器等。

壶身的设计除了外形美观、线条流畅以外,还可以以壶身为画卷,或使用刻刀在壶身上轻刻人物山水鸟虫画,或可以贴出具有立体感的物体成就一件花塑器,最后还应充分考虑它是茶壶的实用性,须有足够的体积容量供泡茶使用,如此集艺术和实用相结合,才可以成就一把得大众认可的紫砂壶作品!

壶钮

亦称(的子)壶钮为揭取壶盖而设置。钮虽小,但有“画龙点睛”的作用,变化丰富,是茗壶设计的关键部位。常见有球形钮、珠钮、柱形钮、桥梁钮、套环钮、瓜柄形钮、树桩形钮、动物肖形钮。

壶钮因其位置处于紫砂壶的顶端,犹如紫砂壶的眼睛一般具有灵性,设计出一款适应整体紫砂壶的壶钮,可以起到“画龙点睛”的作用,所以对于壶钮的设计应体现以小见大、以点现面、以动现静,须花一定时间和精力来思考和创作,万万不可草率!

球形钮:圆壶中最常用的钮,呈珠形、扁笠、柱形,往往取壶身缩小或倒置造型,制作中采用“捻摘子”工序,搓、转、压挤而成,简洁快捷。

桥形钮:形似拱桥,有圆柱状、方条状、筋纹如意状等。作环形设单环、双环,亦称“串盖”。平缓的盖面,环孔硕大的为牛鼻盖。

瓜柄形钮:花塑器常用的钮式,如南瓜柄、西瓜柄、葫芦旁附枝叶、造形生泼。

动物肖形钮:源于印钮。有狮、虎、龙、鱼等,有写实、抽象变形、仿古手法并举,与主体统一协调即可。

树桩形钮:取植物或瓜果的形态捏制而成,如梅桩、竹根、葡萄等。

石形钮:取山、水、石、泥的形态捏制面成,如奇石、山石、河堤、自然泥土样式等。

随形钮:(花式钮)(根据特定的壶形搭配的钮)及其他随着新的陶艺形式发展,打破传统程式,以壶边大于口取代壶钮,有盖与钮融为一体的。

壶盖

紫砂壶以其里外都不施釉的特点,盖与壶体能一起烧制,以达到成品壶盖直紧、通转、仿尘的作用。主要形式有压盖、嵌盖、截盖三种。

压盖:亦称“完盖”。壶盖覆压于壶口之上的样式,其边缘有方线和圆线两种,均与壶口相呼应。与口置平的泥片称“座片”,弯起泥片为“虚片”,壶口泥片称“坨子”,壶墙的泥圈为“子口”,几个部位及转折过渡用脂泥镶街,润合贴切、浑若天成。壶盖稍大于壶口之外径的俗称“天压地”,以适应功能和视觉的要求。

嵌盖:嵌盖是壶盖嵌于壶口内的样式,并与壶身融于一体。有平嵌盖与虚嵌盖之分,能达到“准缝如纸、发之隙”者属上品。平嵌盖口与壶口呈同一平面,制作时在同一泥片中切出,故收缩一致,仅有“纸、发之隙”,有圆形、方形、异形、树桩形等。虚嵌盖与壶口呈弧形或其他形状,形制规整。口部以装饰线处理,有直口、瓢口、雌雄片口等结构,与平嵌盖手法相似,以严密、精缝、通转为上。

截盖:这是紫砂壶特有的一种壶盖形式,以壶整体截取一段作壶盖而故名。其特点是简洁、流畅、明快、整体感强。制成后盖与口不仅大小合适,而且外轮廓线互相吻接,丝严合缝,故技术要求较高。有截盖、克截盖、嵌截盖之分。

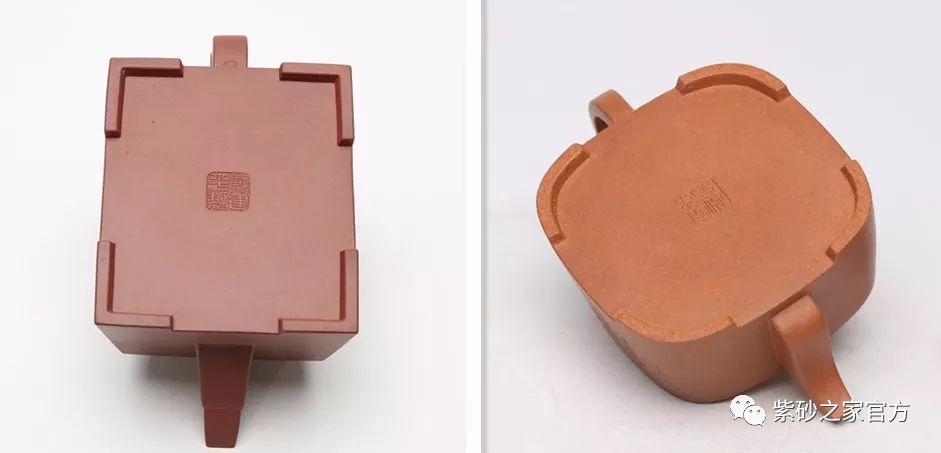

壶底

壶底足也是构成造型的一个主要部分,底足的尺度和形式处理,直接影响造型视觉的美观。壶底大致可分为一捺底(平底)、加底(足圈)、钉足三种。粘接制作方式有明接、暗接两种。直方挺直造型的壶宜用明接,圆韵浑朴的造型宜用暗接处理。

一捺底:紫砂茗壶烧成因无釉,故无烧成粘钵之虑,制作省工省时,用一捺底处理圆器造型赶紧利索,简练灵巧。

加底:在壶身成型时加一道足圈,并用脂泥复合嵌接,亦称“挖足”。加底、脚圈应视主体造型而设置,用复子和勒子工具加工处理,亦有借鉴花盆底足处理手法,在方壶上采用挖出“犴门”有扁梯形托榫足等

钉足:它源于铜器鼎足,用钉足支架壶体,稳而不滞,透出灵气。型制大小,钉脚高、矮、粗、细宜视主体而统一协调,圆器一般用三支钉足,方器则为四支钉足,从实践使用而言,钉足不宜太高。

文/网络综合

品味生活,从茶开始。一人得神,二人得趣,三人得味......与朋友分享,也是一种快乐。

紫砂壶壶底,应与全壶一气贯通。方与圆、凹与平、圈足与起脚、筋纹与树桩等形式,多种演绎,表现极为丰富。一般可分为平底,一捺底,加底,钉足底,梯形托榫足等。

紫砂壶的壶底不但有造型美与功用性,还是一把壶的“身份证”。从最初的壶底光秃秃,到大彬壶竹刀湿刻留款,再到曼生壶时代的弃款钤章,以及现在盖章又加款。刻壶的名称、获奖说明、纪念壶编号甚至一两句相关诗词。

平 底

平底是最为朴素的底,如一张大饼贴在壶底上。这种底也叫自身底,也有叫截底。为壶身自然平封的一片泥片。形制拙朴,手法简单,结构简洁明快,茶壶安置也妥妥地。万事万物,看似简单,却并不一定简单。这样的底,做起来容易,烧制好就不容易了。烧制后要不变形,不起翘,方能修得正果。

一 捺 底

一捺底是紫砂造型所特有的一种式样,原因在于,紫砂一般不上釉,没有烧成时粘黏到棚板或者匣钵上的忧虑。在处理圆形器紫砂壶上,一捺底十分贴切,显示出干净、利落、洗练、灵巧的紫砂壶底部形态。

一捺底也叫罗汉底,就像在球 面上按捺瘪陷成的凹窝一般。窝是凹进去了,那周边自然就凸出来了,这凸出的周边就做了壶足。

加 底

加底也是一种常见的壶底。也有种叫法:假底。从制作手法上,分为圈足和挖足两种。

如果不是直接贴泥片,是直接另做的圈形贴附到壶底作为壶足的则叫圈足。

制作壶坯时候,如果是在底面上附一层泥片,然后挖去中间留下周边之一圈为壶足的,这种叫挖足。

加底与壶体身筒连成一体,外形上看不出底的独立性,为暗接,或者叫暗加;加底明显凸出身筒轮廓之外,有相对独立性的,为明接,或者叫明加。前者如秦权壶,后者如柱础壶。

钉 足 底

钉足也是一大类常见的壶底形式。适合在上小下大紫砂壶造型中使用。来源于青铜器的鼎足或者其他式样的足。是一大类常见的壶底形式,适合在上小下大的紫砂壶造型中应用,稳而不滞,透着灵气。

三钉足 四钉足

圆器多用三钉足,方器多用四钉足。钉足一般不高,又叫“滴水”足,朝下的顶端,像一滴水将要落下的球面,追求的还是自然之态。钉足形状有短柱、圆柱(锥)、云肩(如意)等。

梯 形 托 榫 足

也称作“挖犴门”,“连角足”,在方器的各面开挖,形成扁梯形托榫足。

“犴门”是“狴犴[bì àn]门”的简称。紫砂方器的底部,开挖矮而宽的敞口,形成扁梯形托榫壶足,其形似“犴门”,故俗称“挖犴门”。

藏壶最忌讳抓过壶底看名头,殊不知大量的假冒“身份证”在此招摇撞骗。所以正确读出“身份证”所发出的诸般信息,也是鉴别该壶真伪的有利佐证。

一把好紫砂壶的诞生都是独具匠心,需要师傅精心去思量去考究,才能使得整体协调,比例恰当,每把壶的完美呈现都实属不易,所以作者追求的工艺,同茶道所追求的意境一样:“淡泊和平,超世脱俗”。

来源:网络(如有侵权,请联系我们,立即删除)