(《吃茶去》杂志)一位朋友说,心动,是因为某物或某人发射出的频率刚巧与你心跳的频率一致。我不知道,是不是每个走进清水小筑的人,都曾感受过与自己心跳相同的频率。

缘起,是在一个干燥的冬日——无雪的冬让许多个邂逅美丽而纯粹。去时,只知道是为了收集“稷下文化园”的民俗风物;别时,却收获了满满关于前世今生的思索。

相遇,从潺潺的流水开始。走进“稷下文化园”,放眼是一座水塘,高大的杨柳依附着堤岸,一座小桥独自卧在水上,一位石老人,默默注视着园中的人事风情。沿着堤岸,慢慢地行,流水在身旁鸣动,一只小舟静静地泊在水中。这样的寂静,这样的景和物,似乎只该在梦中才能出现。我们迷惑了,满眼纸醉金迷、灯红酒绿的“大辛店”,竟有这样的雅境?

水塘不大,走了几十米,便到了尽头,绕过一座小楼,前方便隐隐现出几角古色古香的建筑。带我去的朋友介绍,这里便是“清水小筑”了,是一座茶室,这里的主人叫做“王延安”。我忽有所悟:“莫不是那位‘安哥’?”

关于“安哥”的名号,几位朋友经常提及,并颇有赞誉——“诗德双绝”“是一位文品人品馨雅的高士”。众人对“安哥”的评价,让我想起《幽梦影》中的偈句“映雪宜对高士”。近来无雪, “清水小筑”又斋门紧闭,“高士”想必今日不得见了。

我们徘徊片刻,遗憾欲别时,却见“清水小筑”门前忽然有了动静,原来是主人回来了。我们迎上去,主人是一位谦雅的君子,忙将我们让入室内。

一踏进“清水小筑”,更像是进入了神仙府地。古朴的室厅,形形色色的茶具,墙上的兰花挂图,宽大的茶案……一一在眼前铺开。处身在此,竟有一种穿越千年的熟悉之感,这是人说的“宿缘”?不及回神,主人已泡一壶上好的“正山小种”,邀我们坐下细品。茶,向往,却不懂。陆羽的《茶经》不怎么看,一本《中国茶艺》也束之高阁。不过,这并不妨碍我们对茶的喜爱。茶向来是可雅可俗的,既可与“琴棋书画诗酒花”放在一处,也可与“柴米油盐”比邻而居。而且,古人谓“禅茶一道”,我们这些俗人对茶“拈花一笑”,也能得一两分真意罢。

悠悠的古室,细长的流水,琴音袅袅,茶香缭绕。室内的人,不多言,各自在一杯茶中品评寒暑人生。闻香、观色、品味、回甘……几番来回,人皆有所动。高山峨峨,大水汤汤,生于乱石,长于山阴。此时,仿佛我们已飞离这茶室,飞至那高山之颠,看那茶树如何承受阳光雨露的恩泽。只不知,茶呀茶,你可知自己要去红尘经历一遭?既惹尘埃,你可会想念自己的本来面貌?茶自笑不答,一滴露珠,似晨星落下。我仿佛听那茶在自语——也许是那居士在自语,只要你的心仍在那高山之上,身在士井又有什么要紧?这么一想,这茶竟笑出了声。

室内依然沉静,众人依然寡言。只是每人的心事,都随着这茶香芬芳了起来。

【摘自2015年第4期《吃茶去》杂志;作者:樊甜甜(山东淄博)】

大家好我是你们的黄老湿,今天和老蔡在徐老师店里喝茶,意外碰到剪刀带了泡仓颉号,想不到试喝这个茶来的这么突然,我连视频都没法拍,那就干脆文字上描述下开汤感受。

开汤内容基本结合了下老蔡和我的感受一起写了下来就不发两篇了。

干茶:干茶芽头比较多,芽头偏向褐色,条索颜色整体偏深,比较粗壮

闻起来花蜜香,带点果酸味,茶袋仔细闻有点烟熏味。

洗茶水烟熏味重,汤色浅。

第一泡闻茶汤烟熏味,类似熏肉味,青味,花香,入口有一些苦味,茶水比较单薄,滋味比较淡,花香。

第二泡闻茶汤烟熏味更重了,青味混合花香。入口比较柔,茶滋味单薄,不苦,微涩。生津还行,回甘基本没有。

第三泡,苦感出来了,这茶是有苦底的,涩感也开始明显,生津回甘缓缓发力。烟感还是那么重,有熏肉味,但茶汤胶质感不是特别明显。

第四泡,卧槽好苦啊!凉了以后苦味特别重,之前还觉得浓度不高,现在觉得相当不错,可能是最近咖啡喝多了没感觉。

总结:相对于我同学老蔡的看法,我个人体验是这茶浓度很高,他觉得相对单薄。很有可能是咱两出门喝茶前都喝了一杯浓缩咖啡。他还是双份浓度的哈哈哈哈,所以对苦不太敏感。

下面是黄老湿我个人见解:

从我的角度来看这个茶的出现有些像2014年行情不好的时候推出大益传世来提振市场的感觉。

毫无疑问这款茶的品质超出我的预期。

前几泡喝起来一般,但烟感的辨识度有当年大益经典烟熏茶的感觉!茶的苦滋味和底子也有当年经典茶的浓度!这茶绝对是款会传世的明星品了,虽然我没参与,但品质的突出值得我去夸赞一番。

那么这款茶能对标早年哪款茶呢?

高浓度!极重有辨识度的烟感!我个人觉得最像的是801山韵。

但肯定很多玩家要骂我了,说这个对标太没想象空间了,因该对标白菜,再不济也是2003年银大益,早春乔木啥的哈哈哈哈。

我只能说白菜肯定是比不上的,2003年的十大经典(大益茶王者排行榜)有戏,但现在刚喝下来前几泡显得薄了些,这茶还在磨合期,状态没有完全显现出来。

801的山韵我有一片北方仓的反而感觉和这茶最像哈哈哈。

事实上这茶大概1万6左右一片,我很快就问了我自己一个问题,这个价格你是会买片501的绿版金色韵像还是这个?毫无疑问我选绿金啊!这茶肯定是好茶,但现在的价格已经追平一些证明了自己的中期明星茶了!这样来看这茶的价值在目前来看不是特别高,投机成分肯定是有点的。

但是如果长期持有的话,我个人认为在下个波段来临后这个茶被推上3万一片也是很有可能的。未来也是比肩白菜,十万一片的产品,但这个未来至少需要十年以上的等待,但不管怎么算总比银行理财是要好多了。

我个人观点这茶是近两年大益出的产品中最有辨识度的茶,没有之一。品质好坏和群峰比的话,感觉群峰更好喝一些,料也更好些,但辨识度仓颉更好些。

我是剪刀,我接着黄老湿的话题继续往下:

聊聊口感用料:

相信开过汤的朋友对仓颉号的口感认知都差不多,对产品品质本身都没有什么争议(排除多空对决恶意差评和过度吹嘘)。

类似大益早几年的某款茶(yansaoxiang),滋味强劲,苦感猛烈,回味持久,是不是古树料,我tmd喝不出来,反正叶底肥厚,用料等级很高,在新茶里算是款辨识度很高,盲喝会让你很容易就能猜中的茶。

聊聊包装:

首先“仓颉号”这个名字以及包装格式直接对标“轩辕号”,几乎所有人毫不犹豫的称“大益第二款号级茶”,可能是益友会的2万片发行量让这2万个用户兴奋的忘记了思考“什么是号级茶”?请参考文章“普洱茶是什么?”有详细解读“号级茶”,如果单从字面理解带个“号”字就能叫“号级茶”?

那请别忘了,03神舟五号、05乌金号、07皇茶一号、tmd陈升号每款都叫“号级茶”!

“号级茶”跟你有啥关系?原料一样?工艺一样?厂家一样?还是你家祖传下来的?

不要一边说老茶都是假茶、湿仓茶,一边又要往脸上贴金,那是打自己的脸!

聊聊产量:

这个话题也是市场多空对决的最大话题之一,不管厂家究竟发行量是5000提还是10000提,以专营店数量粗略估算大概也就6000-6500提左右,换成整件都不算多。这些数据又能证明什么改变什么?

大益厂方又没有声明限量发行,每片包装也没有发行编号,又没有压双内飞,我假设厂里仓库现在还有10万片已经压好了的饼,只是没有包包装纸,哪天可能包个别的茶,或者包仓颉号,你能怎么办?

所以纠结多少发行量只是玩短线考虑的问题!

拆一提,提盒笋壳和小票要寄回,开一片拍视频,摆版五片。

聊聊对标茶品:

从名字上看无疑仓颉号对标轩辕号,毕竟轩辕号出生的早4年,永远是大哥,当然价格也不可能逆袭。

黄老湿对标的是501绿金,我查了一下价格还是有一点偏差,绿金整件70片,以现在行情更接近501白布条的价格,以10年为期限的话,10年后白布条一定会超越现在95青的价格,那我们可以掂量一下仓颉号10年后会到什么价格?

哈哈,品饮的角度是不是太理性?不要又tm跟我说号级茶、古树茶,不能跟7542比!

号级茶前面已经解释过,是不是古树茶还是个问号,就算是古树茶也不能说明古树茶就一定比台地茶好,人工过多干预,施肥打药,采摘过度等,了解一下云抗10号、云抗14号都是改良品种,内涵物质反而会比古树茶高!是不是颠覆你三观?

聊聊仓颉大妈:

这张图是昨天朋友圈的热门,寓意,博一博单车变摩托,还是你上车了吗?

有人说大妈可能提的就是个空箱子,但细心的网友分析大妈手臂肌肉伸缩的张力箱子里一定是有茶的,再观察一下图片的背景品牌,寓意更深刻了!

聊聊该留还是该卖:

说这么多,我当然也是拥有2万分之一的人,11760+2500=14260的成本,按现在的行情算说实话真没啥利润,赚了个寂寞,都是在帮吴老板抬轿子。

18000以内我都不考虑卖,但是散片短时间内想突破这个价格不太现实,大部分“外围”的茶友应该想法都跟我一样,想长线持有。

聊聊外围:

经常听到村口说“外围”怎么怎么,专营店的也这么说。

“外围”两字听上去是个贬义,我想问一下你们“内围”的是不是都是“过手”?

最终买单的是不是都靠“外围”?

作为大益我肯定是“受益者”。

独立思考,不盲目吹嘘,也不故意抹黑,客观评价

朋友催着要看,就潦草到这结束!

来源:酽净小黄 剪刀 大益论坛,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

中国是茶的故乡,不过在古代并不是每个地方都是如此,受到地域的影响西部地区是不产茶的,但是日后通过不同民族的交流和贸易的不断探索,最终通过条条古道来到了西部地区。从青海穿境而来的茶马古道,使得这里的饮茶之风千年不衰。成为特殊的青海文化。

俗话说:“西宁人是茶罐罐,门源人是油蛋蛋。”青海虽然不产茶叶,但人们对茶叶的钟爱,丝毫不比南方人差。有的地方对于茶叶的依赖,甚至茶乡人都要逊色三分,那种情深意浓的执著,令人吃惊。青海人的茶水缘,实际上是难以割舍的另类乡愁,承载了太多的民风民俗。

城里人注重茶质。讲究礼节的老西宁人,特别注重茶叶品质的地道。茯茶,也称砖茶、青茶、边销茶等,以湖南益阳产的茶叶发酵适宜,紧压瓷实,色正味香,视为正宗。它是一种适宜高寒地带热饮的紧压粗茶。民间把热饮的茯茶俗称熬茶。

茯茶原指旧时边销专卖茶的“附茶”,《碾伯所志·税赋》载:茶商贩运的茶不得私卖,要全部交给当地的茶马司,由茶马司出面换马,茶商只挣到脚钱,无大利可图。朝廷为鼓励茶商,遂给予优惠政策,“商民运茶,每茶千斤,准附茶一百四十斤”。茶商可将这些“附茶”自由出售赚钱,故“附茶”流通于当时的市井。

过去老西宁的北大街、东关、多巴、镇海堡、丹噶尔等地,曾是历史上有名的“茶马互市”之地。茶马互市是古代中原地区与西北少数民族地区商业贸易的主要形式,实际上是朝廷在西部游牧民族中尚不具备征税条件的地区实行的一种财政措施。以后,“附茶”在产地又讹称为茯茶,又将专卖茶的简称“专茶”,因其型而称为“砖茶”。继而又合称为一个名字,叫“茯砖”了(见《青海花儿词典》)。

此外,还注重茶具。茶盒,要严密扣紧,外观漂亮。茶碗、茶盘、茶壶,必须是细泥精致的,或碎花或纯白,添茶续水时,还要有小巧玲珑的茶漏子,这些要配套成龙,显得高雅华贵。再次,水要纯净。不少人家专门到郊外取纯净的泉水。城里人大多是品茶,讲究茶品,瓷器、用具,边把玩边品味,尽管是熬制的茯茶,但也悠闲地慢慢品味。

若是遇上喜事,往往会在茶碗里放上四枚泡开的红枣,再倒上热茶,双手敬给客人,谓之四红四喜“枣儿茶”。给儿女亲家、丈人、舅舅敬茶,茶碗里放上六枚红枣,谓之“六连大顺”或“六喜鸿运”。给老人敬茶,茶碗里必须放上八枚红枣,寓意“八福长寿”。

给客人续茶,讲究先端过对方的茶碗,再倒茶然后双手端给客人。平时,若是主人家正在喝罐罐茶,恰有客人来,往往会毫不吝啬地以尕砂罐的熬茶待客人,主人往往会双手接住客人的茶碗,口里劝道“这个碗沏上,这个碗沏上”,哪怕自己少喝也要替客人续茶。

罐罐茶,就是以大通桥儿沟自产的粗陶砂罐内加注清泉水熬制茯茶,它的里外都是密密麻麻不透风的小窝窝,里面先放上老茯茶,再佐以生姜、花椒、草果等“热物”,后撒入青盐,荆芥、薄荷,烧滚后文火慢熬,以量少味足色浓而著称。青海人给客人端茶的规矩是,倒上茶水的同时,必须端上馍馍,否则就会被人笑话:“端茶没馍馍,做人不牢靠”。

庄稼人难舍酽茶。勤劳的庄稼人天不亮就披着羊皮袄出门,或是赶着毛驴到大山送粪,或是扛着铁锨去盖野灰,劳作一天直到太阳一树高,才拖着疲惫的身子回家。一路上想着的就是回家美美地嘘上几口酽茯茶,再躺在土炕上喘口气。他们一进家门,便闻到特有的清香味儿在农家院里四散飘扬。干咳几声,告诉家里人“我回家了”,紧接着不待张口就是要喝可口的酽茯茶。

女人们赶紧把早已准备好的茶罐罐和尕茶碗端过去,再把青稞面干粮端上。男人们会歪着嘴对着尕茶碗长吹一口气,吹去浮热,再美美地喝上几口,润润干涩的喉咙,惬意地闭着眼睛斜靠在土炕的被子上,回味着酽茯茶独有的香味。花儿里这样唱道:“茯茶嘛滚成个牛血了,我当成隔年的醋了;心里的亏枉哈不憋了,给我的连手们诉了。”

老人们钟情罐罐茶。过去,小媳妇们大清早首先要把滚烫的罐罐茶倒到尕茶碗里,双手端到老人们面前,再摆上青稞面馍馍,供老人们“吃涮口茶”。有条件的人家还要再调入犏牛奶子,炖开后就是汉家的奶茶了。

犏牛,是高原上牦牛和黄牛杂交后所生的第一代新牛种。犏乳牛产奶量高,奶水浓稠,蛋白质等营养丰富。奶茶,全凭尕砂罐的味道,使用久了,茶罐里就会长久地存在一种独特的奶香味,据说茶味早已熬进了罐体四壁上的孔里了。一时没有茶叶,就在老砂罐里炖上一壶开水解馋,也能过过茶瘾,那开水里竟也有一股奶香味哩。

穆斯林讲究“刮碗子”。生活在青藏高原的穆斯林同胞,十分讲究喝碗子茶。碗子是人们喝茶的茶具,民间俗称“三泡台”。即一只直径二寸左右的细瓷碗,上面是一个配套的瓷茶盖,碗下面是一只和碗同样尺寸的细泥小托盘。

这种三件套是细泥烧就的,要颜色纯正,质地细腻,鲜亮光滑,以景德镇的为上品。喝茶时,碗底要放上适量冰糖,再加上大红枣和葡萄干,适量的核桃仁、甜杏干或甜杏仁,玫瑰花或黄菊花以及本地产的枸杞子。待茶泡开时,清香四溢,甘甜可口,红黄绿白各色夹杂其间,讲究的就是一个色香味齐全。

据说,无论男女,刮碗子的人们,由于长期得以佐料滋补,面色红润,皮肤细腻,的确有不少阿娘是美女哩。在家里陪客人喝茶,还要摆上细白面精心制作的盘馓、金黄油亮的油香、近半尺厚虚若面包的锅盔、蜜馓、瓜子糖果等,别有一番风味。

刮碗子,首先讲究姿势,右手的大拇指、食指和中指按茶碗的外延端起茶碗,用无名指和小拇指把下面的小托盘托住,再从碗和盖的缝隙中徐徐吸饮茶水。也可用左手轻轻斜拿茶盖,顺着碗沿边刮边喝。其次注重品味,不能出大声猛喝,也不能两口喝干,只能轻轻吸,徐徐饮,慢慢品。否则,会被人小看,“活像是老牛吸食着哩。”

清真老茶园,则更讲究泡茶的佐料要正宗,冲茶的开水要滚烫,跑堂的伙计要花泛,他们来回脚步既轻又快,会边倒水边吆喝:“来了,牡丹花的开水来了!”我记得那时一只碗子两角五分,再要一角钱的一盘瓜子,可以在茶园里泡上一天。

老西宁城里也有较为高雅的茶园。请人喝茶,是曾经的时尚。20世纪50年代,老西宁城西关桥东西两侧,北门外的香水园,南门外、东门外的不少地方,都有规模不同的茶园。进入茶园喝茶,在当时是一种奢侈,因为普通人家一般不会跑到外面喝茶。钻茶园的,不是殷实人家的主儿,就是南来北往的生意人。

学者鲜仁杰着重介绍了穆斯林在女儿出嫁前父母亲的支茶习俗。他认为,穆斯林是一个崇尚卫生整洁,礼仪有加的民族,茶文化内涵也很深厚。

订婚后经过送问包(提亲)、送茶包,送彩礼后,男方就选择吉日良辰完婚(一般选择主麻日即星期五),女方会在男方迎娶前一天即星期四,邀请女方的亲朋好友来家中喝茶,称为“添箱”,邀请女方众多亲戚添礼,添钱物之类贺喜。

届时,女方备香茗及丰盛佳肴款待客人。餐毕,众宾客陆续离去,留下女儿的舅舅、舅母,姨娘、姨夫,姑母、姑父,再备香茶菜品,气氛隆重,即将出嫁的姑娘坐在大炕的后墙角处,听取最后的家训。

这个程序就是突出饮茶为中心的支茶。父亲首先发言,对姑娘言道,我和你母亲十分看好亲事,祈盼姑娘嫁过去后和婆家人和睦相处,孝顺公婆。接着母亲和众亲相继告诫姑娘到婆家后好好做人,要得到婆家众亲戚交口称赞有好口碑。

同样的支茶仪式也在男方家几乎同时进行,只不过场面和人数没有女方家这般隆重。支茶活动,其实质就是以品茶为平台的一次集体家训,是对儿女成人后父母亲和众位至亲共同的一堂人生课,语重心长,意义深远。不少家训甚至成为儿女的人生座右铭。

土族庄重的喝清茶。土族是生活在高原农业区的少数民族同胞,他们的喝茶,也十分讲究。若是家里来了客人,他们认为“客到福到”,把客人尊为贵宾,热情款待,十分看重敬茶。认为客到不敬茶是对人的大不敬。

首先,茶叶要正宗的好茯砖,开水要洁净的山泉水,佐以青盐、花椒、姜皮,不少人家置有专门的红铜罗锅熬茶,茶水味道纯正,甘甜爽口。其次,敬茶之前,先端上富有土乡风味的面点锅盔馍,一层一层用清油涂以姜黄、红花、苦豆粉等,层层卷起团圆再烙熟,从横面切开,则花花绿绿,散发着面香味,煞是诱人。

茶要喝足,一碗接一碗,诚恳实在。稍后,又会敬客人品尝“背口袋”等风味面食。背口袋是一种在生面饼里卷入野菜萱麻作为内馅的面食,其状如乡下人背的口袋,然后放在铁锅里烙熟待客。当地人须提前将野菜萱麻敲打抖虚洗净并和上调味品,刚出锅时,一个个卷为圆口袋状的面卷儿热气腾腾,散发着香喷喷野味儿,用茶水就着吃,分外清香。

一些饲养着稀有的白牦牛的人家,还会烧滚浓浓的白牦牛奶茶以敬客人,则回味悠长,余香不绝。土乡人传承着爱茶和以客为尊的茶道,他们不仅贯穿在生活中,也浸透在文化里。

土乡“花儿”的“老爷山令”就有咏茶结尾的固定唱词:“尕罐罐儿,煤疙瘩儿,一卦拣着来呀,我的黄花姐儿呀,尕妹(阿哥)把你想着,尕妹(阿哥)把你想着——”说的是过去为了招待相思的恋人,在火盆上架起用小煤疙瘩笼起的火堆,旁边烤着炖了奶茶的尕砂罐,在苦苦等待恋人到来,发出了如泣如诉的渴求之声。这种文化特色和内涵,恐怕是别处所没有的。

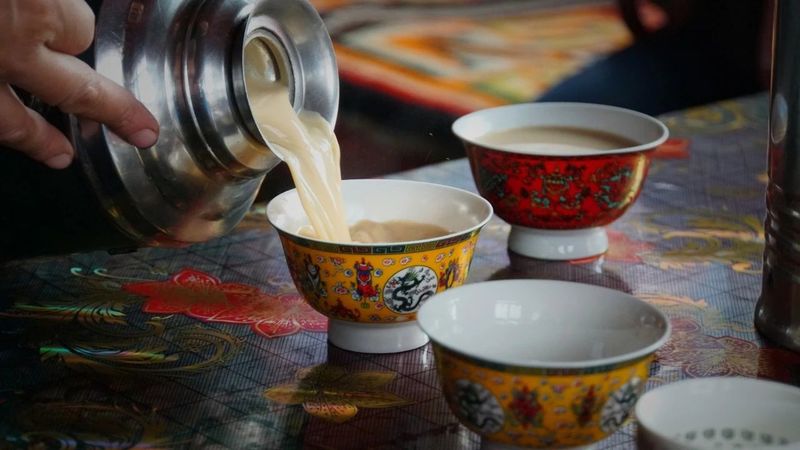

蒙藏牧民的酥油茶。青藏高原是蒙藏牧民的天堂,宝蓝色的天空,白绸子般的云朵,数不清的牛羊在辽阔的大草原上撒欢,一派诗情画意。草原上也有特色浓郁的茶文化。牧民喜饮茶,须臾离不开奶茶。

花儿云:“清茶不喝了奶茶喝,渴死了凉水嫑喝。”无论是待客还是自己解渴,都离不开奶茶。藏民喜喝牦牛奶茶,而蒙民则多喝马奶茶,它们香气氤氲,各有千秋。

进入黑牛毛帐房或是白蒙古包的客人,皆被视为上宾,恭敬有加,热情款待。入帐后,先要给你端上一碗热腾腾的奶茶。此奶茶非彼奶茶,茶面上飘着一层薄薄的奶油,人们会轻轻嘘口气,将油花儿吹向一边,再喝口奶茶,顿觉神清气爽,周身暖和。有的人家,还会拿来黄澄澄的酥油,挑一块放入客人奶茶碗里,则满碗是奶白和着油黄,奶香夹着油香,喝一口,味道醇美,奇香满口,脾胃温暖,那种享受,就是天堂里才会有的。

当然,喝茶之后,就会端上手抓羊肉和青稞炒面(藏族叫糌粑),真心诚意地款待客人。牧民十分注重茶碗,大多是细泥烧制的细瓷龙碗,金龙盘绕在茶碗的外面,云腾雾罩,金龙出没,气势磅礴,显得雍容华贵。

一般是先敬客人喝茶品味,待奶茶喝至半碗时,将酥油和白糖放进剩余的奶茶搅匀,再把炒面抓到奶茶里,用左手端碗,以右手的中指徐徐搅拌,拌匀后再用整个右手五指并拢顺时针沿着碗边旋拌,边拌边捏成棒状入口,绝无炒面散落碗外,拌技的纯熟、精湛,令人叫绝。

这种用奶茶、酥油、白糖搅拌的青稞炒面则香味满口,其型两头呈尖形,汉族叫“尜(ga)儿”,再用牦牛奶茶就着吃,余韵不绝,真有点舍不得下咽的感觉。用尕龙碗拌的炒面,其实是适可而止的,因为后面还有手抓羊肉哩。

羊肉之后,是高原牦牛奶做的酸奶。牦牛奶子制作的酸奶,几乎凝结成块,醇得像豆腐块一样可以用刀叉切开和酥油奶茶就着吃。这种茶文化,寄托着浓浓的人情味,极为适应青藏高原高寒的冷凉气候,营养丰富,口味纯真。牧业区的吃吃喝喝,纯粹天然,绝无污染,“人间难得几回闻”哪!

惜茶爱茶的民间习俗。过去人们受生活水平制约,长期以来养成了惜茶爱茶的优良习俗。20世纪50年代,两只藏羊才能换一块正宗茯砖茶。民间有着“宁舍千军万马,不舍涎水把把”之说,涎水把把,就是假设茶水有把儿,指喝剩下的残茶。先是把熬过的残茶叶,舍不得丢弃,晒干后收集在一起,用手推磨碾碎,再和新茯茶一起熬茶,自有一股别样的味道。

还有老人们喜欢饮茶后将剩余的茶叶放入口中咀嚼,好像在慢慢品味。尤其是奶茶里的残茶,更是舍不得丢弃。其实,这些习惯,恰恰是老百姓节俭自好品质的反映,是一种值得思索和回味的传承。

茶叶的多种替代品。过去,青海民间还有一些喝其他饮品以代茶叶的做法,它们也是构成高原茶文化的内容之一。

喝莨芭茶。笔者小时候见过,这是一种生长在阳面山坡的土崖下面的植物,叶片较小,其茎较长,匍匐在地面,好像开着碎小的白花。老人们在它刚刚开花时随手拔下,聚拢后晒干,当作茶叶一样在泉水中熬煮,淡淡的类似咖啡色,然后再加上花椒、生姜,最后放入新鲜的荆芥、薄荷,居然也有一股香味,据说也能解渴、提神。

喝麦茶。这是把小麦或青稞的颗粒放入铁锅用文火慢慢炒熟,待到颗粒炸开花后再略一炒作,挖出彻底晾干。再拿手推磨将炒熟开花略有焦意的颗粒碾碎即成,民间叫麦茶。它的熬法,也和熬茶相类似,区别是不要久熬,待到锅里飘出带焦性的麦香味即可放入青盐、荆芥、薄荷,略一滚沸,汤浓味香,即可舀到茶碗里开喝了。麦茶很浓香,一粒粒粮食的碎片咀嚼起来,确实很香。不过,对于节俭的农人来说,喝麦茶的机会不是很多。直到现在,麦茶仍然是一种不可多得的奢侈品哩。

兄弟民族难舍的茶包儿情愫。青海人独特风俗中的“定亲”,在茶文化中多有反映。“花儿”:“日头儿上来者饭罢了,定亲的茶包儿送了;多人的伙儿里认下了,我俩的缘法儿重了。”因受地域、民族的影响,土著各民族的定亲,犹如五色光环,各呈异彩。

在河湟地区汉族中,未婚的阿哥借着传统的花儿会或重大活动,把“多人的伙儿里认下了”的尕妹穷追不舍,多方打听,然后由老人们正式聘请媒人“冰公大人”代表男方,带上男方的“茶包儿”和“讨婚酒”及男方家庭的重要人物到女方家“提亲”。

茶包儿,旧时为半包或四分之一包茯砖茶;讨婚酒,旧时为两个半斤装青稞烧酒。随着时代的进步和生活水平的提高,后来演变为整包或二至四包茯砖茶,二斤或四斤瓶装优质白酒及给女方的新衣,都要用红丝线或红绸带捆扎,以示吉祥。

如求婚有望,则议选日子送“小酒”即彩礼,女方家长会当众开启讨婚酒,宾主共饮,否则,将茶包儿等原物退回男家。有的地方提亲,有送“头回茶包”和“二回茶包”之分,即在提亲之后,经女方允诺,再请媒人和男方头面人物给女方的伯父、舅舅、叔叔等各送茶包,亦称“挑果茶”,有的还在茶包内放上核桃桂圆等,以示喜庆。

一些地方,若是摆喜宴,须先上泡有红枣的“空茶”,即光是一碗热热的茶水,没有其他食物。也不再倒第二碗茶水。其后,用抹布重新抹净桌面,端上瓜子、干果等喜庆食品,给客人逐一倒茶,这是“头道茶”。之后,略作消停,收去干果,抹净桌面,复端上花卷、盘馓等,取新碗再倒上茶水,叫“二道茶”,主人热情掰开花卷和盘馓,敬客人吃喝。之后,才重新倒茶水,放大红筷子,按顺序摆上“八盘”或佳肴,预示喜宴正式开始。

平安、乐都、化隆地区,男方到女方家正式订婚时,除了茶包儿,还拿16个油包儿(内和青油的白面馒头),衣物及成双成对的化妆品。送过了彩礼,双方可以称为“亲家”、“亲家母”。恋人们可由“地下”转为“地上”,满目流彩,春风得意。

若是小伙子瞅上了美丽多情的藏族姑娘,则要按藏族风俗也要带上茶包儿求婚。第一次到女家去,若是女方家长同意,则让小伙子吃煮熟的羊脖子,因其颈椎短小,筋骨坚韧,难以将肉吃净,寓意是考验小伙子的耐心和毅力,观察他吃肉的技巧,是否会过日子。如啃尽吃光,则过了考验关,否则,婚事未定,还有可能告吹。

好客幽默的藏族十分注重定亲。河湟地区土族、藏族,还将修建于四合院角房的羊圈打扫干净,内铺干草,四周用木板安置木桌,再将酽茶或奶茶酥油及丰盛的菜肴端上,也有藏式点心蕨麻油糕,藏式地莞儿包子,宾客坐卧皆宜,不受拘束,饮酒作乐。

土族的定亲叫“日吉勒”,男家须请两个媒人带上茶包儿、哈达、酒瓶、油包子等去女家求亲,如不同意,过几天后将所送礼物和新蒸的一盘油包子一并退回;如同意结亲,则将空酒瓶退回。定亲时,要由男女双方择吉日邀请媒人带礼酒,认定姻亲关系;返回时,由女家回赠两瓶定亲酒。事后,媒人说合家族内的老人喝定亲酒。定亲时,男方还要正式给女家拿茶包儿、针扎、毛巾、鞋袜、油包儿或花卷(16个)和用红布包裹的定亲酒。

世居青海的蒙古族提亲时,须由男方家长请媒人拿上茶包儿、哈达、“德吉”(酒和其他贵重礼物)到女家求亲。一旦答应,小伙子还要在媒人指点下再携茶包儿、奶酒、糖果、糕点,专程到女家向姑娘的父母敬献哈达,唱求婚歌,其歌词前半部分赞美女方父母,后半部分讴歌姑娘本人。歌罢,若求婚礼成,以马奶茶、鲜嫩手抓羊肉、奶皮、奶酪、糕点、糖果、烟酒等予以款待,正式订婚。

回族、撒拉族从提亲到定亲,也颇讲究。

一是请媒人,端上事先备好的两碟红枣和枣儿茶,告知做媒之事;

二是提话,媒人受托后到女家提亲,如允婚,则端上红枣和枣茶招待;

三是送茶包,男家向女家送茯砖茶和内盛冰糖、红枣、桂圆、果脯、葡萄干等物品的礼盒两个,均用红丝线捆扎,并对媒人以“双碗”(烩菜、米饭各一碗)招待后请其送达;

四是送催包,送茶包一周后,男方又请媒人向女家送冰糖两包,女家如允婚,又以“双碗”招待,并向男方回赠糖果包,俗称“倒果子茶”,男方即请亲友品尝,正式告知联姻;

五是认门,男女双方家长拿衣料或给女婿的鞋袜同媒人分别到双方家庭认亲;六是送聘礼,一般送衣料几件、茯茶两包、羊肉方一个、红枣一升和大米一升的茶盘米盘各一个、戒指、手镯、梳妆用品等;七是送鲜果,由男方给女家送鲜桃杏200个尝鲜,女方回赠鞋袜,斋月男方还要送“开斋礼”。

土族的迎亲,别具风趣。娶亲前一天,男方通过媒人向女家送茶包儿、“麻泽”即羊肉或猪肉若干斤,血肠、面肠各1段,均供女方家送亲禧客用。民和的土族,男方要请媒人用驴驮上茶包儿、羊腔子和48个大馒头送到女家。

女家阿姑们迎上去接受礼物,边唱边舞,退至门前,跑进家并关闭大门,唱起迎亲歌“唐德格玛”,等男方来者巧妙应答后才开门请进。等客人进门时,又从门顶泼水逗笑取乐。

至酒酣之时,娶亲人亦一同唱歌跳舞,直到鸡叫。待鸡叫二遍时,女方开始给新娘梳洗打扮,穿新婚服装。接着在堂屋柜上依次摆上经卷、柏香、佛灯、茯茶、牛奶、红筷子、羊毛、五谷等。待主持者将上列物品慢慢移动,娶亲人在堂屋门前唱歌跳舞,移动什么就唱什么一直唱到新娘上马。

青海蒙古族娶亲时,男方娶亲人拿着茶包儿等诸多礼品,牵着最好的骟马到女方家。受到热情款待后,由女方家的人观看新娘的外甥骑马跑圈,然后评论,感到满意后,由婚礼主持人“达玛勒”致赞马词,从马的身架、毛色、耳朵、四肢、眼睛、尾巴、脊背及马鞍,进行夸张比喻,极赞马的骏美、高大,马鞍的华丽。

然后由女方给马挂哈达,喂精料,此马作为翌日迎娶之马。迎亲日晨,新郎负弓带箭,与伴郎、媒人及亲友骑马赴女家。岳父要试探新郎的力气和灵气。待女方满意后,打开蒙古包门将新郎和娶亲人迎入。

新郎入包后先面北拜佛、拜火,再向岳父母敬献哈达、茶包儿等礼物和美酒,向亲友献鼻烟,请安。之后,女方设全羊席,双方祝酒。礼毕,双方男女以各种方式与新郎耍闹,将煮熟的羊脖子从中掰开,以检验其智力和体力,称“饮布浑察尔”。

青海人的茶包儿习俗,既是独特的茶文化,更是生动而纯朴的渐行渐远的民间习俗的生动画卷。

综观青海人难舍的茶水缘,其实是一种多元文化。它的表象特征和深厚内涵,都有别于其他地方的茶文化。

一是青海是多民族地区,茶水缘顽强地保留了兄弟民族各自的饮茶习俗,体现了各个民族自己的文化特色,内涵丰富,特色鲜明,辈辈传承。

二是不可否认的是,在表现民族特色的同时,还有一些共性的文化元素,反映在整个茶俗之中,兄弟民族之间,我中有你,你中有我,互相交织互相融合的。

三是城乡茶俗,在共同的酽茯茶下面,各有其外在表现和不一样的文化内涵,更多地蕴含城里人和庄稼人各自的习俗。

四是青海地域辽阔,各个地区各有本地区的饮茶习俗,保留了一些只有自己才能体会出的细微元素,个中滋味只有自己明白。

五是喝茶必有面点,不少地方和一些场合还有“空茶”“头道茶”“二道茶”之分,“二道茶”之后,还上佳肴、美酒,崇尚大块肉大碗酒,豪爽大气,痛快酣畅。

六是无论婚丧嫁娶,都和茶水密不可分,简言之,几乎任何场合都与茶水相连。这些难舍的茶水缘,承载了我们难以割舍的另类乡愁。它们是中华民族茶文化的重要组成部分,深厚内涵更是不可割舍的乡愁的重要内容。

来源:茶贵人

如有侵权请联系小编删除