蒙顶山茶历史上称蒙山茶、蒙顶茶,因产于蒙顶山而得名,拥有有文字记载2000多年的人工栽培史和1169年的贡茶史,具有“形美、香高、味爽”的品质特点。主要有蒙顶甘露、蒙顶石花、蒙顶黄芽、玉叶长春、万春银叶等历史名茶,其中蒙顶甘露是最具代表的一款历史文化名茶,也是中国卷曲形名优绿茶的杰出代表、中国最早出现的卷曲(揉捻)形绿茶,还是中国十大名茶,被誉为“人间甘露”,被尊为“茶中故旧,名茶先驱”。

一、“甘露”的内涵

(一)“甘露”的最早出处

“甘露”一词最早出自《老子》:“天地相合,以降甘露,民莫之令而自均”,意指甜美的露水。古人认为甘露降,是太平瑞征。

(二)“甘露”的涵义

在百度上搜索,就知道甘露有三种解释:

一是甘美、甘甜的露。《汉书·宣帝纪》:“乃者凤皇集 泰山、陈留,甘露降未央宫 ……获蒙嘉瑞,赐兹祉福,夙夜兢兢,靡有骄色。”宋代梅尧臣《和永叔桐花》:“晓枝滴甘露,味落寒泉中。”明朝李时珍《本草纲目·水一·甘露》﹝释名﹞引《瑞应图》:“甘露,美露也。神灵之精,仁瑞之泽,其凝如脂,其甘如饴,故有甘、膏、酒、浆之名。” 这些著述对甘露均有极深的赞誉。

二是指甘蕉花苞中的甜味汁液。清代吴其濬《植物名实图考·甘蕉》:“甘蕉,生岭北者开花,花苞有露,极甘,通呼甘露。”此文中的甘露与上述著述中的甘露几乎近似。

三是佛教语。梵语的意译,喻佛法、涅槃等。《法华经·药草喻品》:“为大众说甘露浄法。”南朝梁沉约 《和王卫军解讲》:“甘露为谁演,得一标道心。”南朝梁萧统《东斋听讲》诗:“既参甘露旨,方欲书缙绅。”由此可见,佛教以甘露喻佛法之法味,融物质与精神于不二。

二、蒙顶甘露作为茶名的历史渊源

“甘露”作为茶名,最早见于南宋地理总志《方舆胜览》蒙山条:“在严道南十里有五顶,前一峰最高,曰上清峰,产甘露茶。常有瑞云及现相影现。” 这是甘露作为茶名最早的时间,距今近900年。

《方舆胜览》是祝穆编撰的地理类书籍,成书于南宋理宗嘉熙三年(1239年)。全书共七十卷,主要记载南宋临安府(今浙江杭州)及其辖下的浙西路、浙东路、江东路、江西路等十七路所属的府州等地的郡名、风俗、形胜、土产、山川、学馆、亭台、楼阁、轩榭、古迹、名官、人物、题咏等,内容十分丰富全面,对于了解南宋时期江南各地的经济、文化、风俗、民情、山川、土产等大有裨益。

明世宗嘉靖20年(1541年)编修的《四川总志》、《雅安府志》有“上清峰产甘露”之记载,与《方舆胜览》一脉相承。但此时的“甘露”非彼时的甘露。众所周知,从唐代到明朝以前,全国各地进贡茶叶都制成大小不同的团状,即所谓龙团凤饼。明朝初期因明太祖朱元璋于洪武二十四年(1391年)“废团茶,兴散茶”和纪念“甘露祖师”吴理真的缘故,甘露茶越加兴盛。自此,蒙顶山茶贡品改为散茶,品名有甘露、黄芽、石花、雀舌、芽白等 ,其中甘露名列第一。后来, 上清峰“皇茶园”的七株“仙茶”被钦定为正贡茶,“每茶时叶生,智矩寺僧报,有司往视,籍记叶之多少采制……贡京师仅一钱有奇 ”。初时散茶以蒸青制法为主,但出现苦味难除、香味不正等缺点,于是出现了利用干热发挥茶叶优良香气的炒青技术。当时,上清峰所产“甘露”茶,经150年时间积淀,集历代制茶之大成,采用炒青制法,按“半炒烘,形卷曲”的工艺要求,精工细作,色、香、味、形并重,因而后来居上,品质最佳。“医圣”李时珍在其撰写的《本草纲目》“果部·第三十二卷·茶叶”中这样评价蒙顶山茶:“真茶性冷,唯雅州蒙山出者温而主疾”,道出了蒙顶山茶的茶性是温性茶,这与蒙顶甘露为代表的蒙顶山茶独特的加工工艺有着极大的关系。

黄龙德在其撰写的《茶说》中这样描述蒙顶甘露制作工艺:“先将釜烧热,每芽四两,做一次下釜,炒去青气。以手急拨不停,睹其将熟,就釜内轻手揉卷,取起铺于箕上,用扇扇冷。俟炒至十余釜,总复炒之。旋炒旋冷,如此五次。其茶碧绿,形如蚕钩,斯成佳品”,这与现代的三炒、三揉、三烘如出一辙,从而使甘露成卷曲形。历史上要求甘露具有“十分调雪粉,一啜咽云津”,“香云蒙覆其上,凝结不散”的香味品质。可见,蒙顶甘露的茶汤清冽回甘,犹似甘露。

据考证,蒙顶甘露实际上是宋徽宗宣和二年(1120年)创制的蒙顶山名茶“万春银叶”和宣和四年(1122年)创制的“玉叶长春”两种贡茶炒制经验的基础上研制成的,质量超过唐、宋时期的“石花”。清代,“仙茶”正式归皇室祭祀专用,蒙顶甘露享有“解渴咽仙茶,涤烦沃甘露”(详见黄云鹄《蒙顶留题》)之“仙茶”美誉。

(一)名字与甘露年号有关

蒙顶山人工植茶历史有两千余年,通过现存有关茶叶记载的最早资料王褒《僮约》和吴理真在蒙顶山种植茶树的史实可以证明,蒙顶山是人类有文字记载茶树种植驯化最早的地方(详见陈椽《茶业通史》),时间在西汉甘露年间,正是汉宣帝刘询(公元前91年—前48年)执政期间,也是他最早设立“甘露”年号。据考证,“甘露”是中国古代重复使用年号较多的一个词。三国魏高贵乡公曹髦、三国吴乌程侯孙皓在、十六国时期前秦宣昭帝苻坚、南北朝高昌君主麴光等人在位期间均使用过“甘露”年号。植茶始祖吴理真也正是在西汉甘露年间(公元前53年-前50年)在蒙顶山驯化七株野生茶树开启人工种茶先河。刘询本名刘病已,是汉武帝的曾孙、西汉第十位皇帝,在位期间先后使用过多个年号,其中“甘露”是第6个,前后共四年。

(二)名字与佛教有关

甘露是和佛教医药学息息相关的物品。甘露的梵文是“amrita”,具有“长生”或“不死”之意。甘露作为茶名,具有浓郁的佛教色彩。佛教兴盛以后,甘露一词常为其所用。蒙顶山茶称甘露,与宋代蒙顶山佛教兴盛密切相关。

蒙顶甘露原料

许多古代名茶,最初都是在寺院种植、采摘并加工的,所以在中国有“自古名寺出名茶”的说法。佛教传入中国大约在两汉之际,当时茶祖吴理真在蒙顶山最早人工种植茶树。历史上,蒙顶山贡茶皆为蒙顶山僧人所制作,据《名山县志》记载:蒙顶贡茶全由山上佛教寺院管理,所需费用由县衙门行文,各寺院摊付,违者法办。各寺院及寺僧之间,分工明确,各司其职,各行其是。如:千佛寺分工管理茶树,司职和尚称薅茶僧;天盖寺分工守护茶树,司职和尚称看茶僧;静居庵(院)分工采茶,司职和尚称摘茶僧;智矩寺分工制茶,司职和尚称制茶僧。贡茶的采制、包装、运送均极为庄重,须按贡茶礼仪进行。每年茶树春芽始发,看茶僧即上报,司职人员前往茶园视看并籍记茶叶数量。名山县官于吉日着官服、率僚属及全县72寺院僧人,上山焚香礼拜仙茶后,司职人员领摘茶僧12人入茶园(先后称为贡茶院、仙茶园、皇茶园),在官员监督下按规定数量摘取鲜嫩茶叶。所摘茶叶交由智矩寺制茶僧制成贡茶。制作中,众僧盘坐诵经。据此我们认为:大约在晚唐时,蒙顶山智矩寺实际上已成为当时四川也是中国第一个政教合一的茶叶加工厂。蒙顶山贡茶由寺庙管理、采摘官办、僧人制作、官差运送的格局,自唐至清延续了1169年之久。因此,蒙顶山茶文化中贡茶文化和禅茶文化是互相交融、浑然一体、不可分割的。

(三)名字与三位“甘露大师”有关

1.吴理真

蒙顶山茶取名甘露,是为纪念“甘露大师”吴理真在西汉甘露年间人工种茶。据古籍、古碑和清代《四川通志》等史书记载,蒙顶山茶的历史最早可以追溯到西汉甘露年间(公元前53年-前50年),邑人(当时的严道县,今雅安名山)吴理真“携灵茗之种,植于五峰之中”,在有“天下大蒙山”之称的蒙山顶上的五峰之间驯化七株野生茶树,培育出“高不盈尺,不生不灭,迥异寻常”,“其叶细长,网脉对分,味甘而清,色黄而碧,酌杯中,香云罩覆,久凝不散”的七株“仙茶”,开创了世界上有文字记载最早人工种茶的历史先河,因此被公认为世界上有文字记载最早人工种茶第一人。从此茶叶走向全国、走向世界,成为惠及全人类的健康饮品。从三国开始,作为禅茶,蒙顶山茶要满足得道高僧参禅修身养性之用;从唐太宗执政开始,作为边茶,蒙顶山茶需要满足边疆少数民族同胞品饮需要和朝廷以茶易马之用;从唐玄宗天宝元年(公元742年)起,作为贡茶,蒙顶山茶要满足皇室祭天祀祖和日常品饮之用。从此,蒙顶山以“仙茶”泽福百姓,以“道茶”恩惠天下,以“佛茶”祭天祀祖,以“贡茶”享誉全国,以“边茶”缘和世界,千古流芳。吴理真因开拓蒙顶山,首创种茶,为后人怀念,不断神化。南宋京师天旱,祖师受祈礼显灵救苍生,功绩昭著,淳熙十三年(1186年),宋孝宗敕其为“甘露普慧妙济大师”,享受民众祭祀。上清 峰茶被列为正贡茶 ,修建石栏维护赐名“ 皇茶园 ”,并居高塑白石虎巡守 。淳熙戌申(1188年),宋孝宗又敕赐其“甘露普慧妙济菩萨”,俗称“甘露大师”,后人称赞其“甘露祖师”“植茶始祖”。南宋光宗绍熙三年(1192年)所立石碑“宋甘露祖师像并行状”碑文、南宋王象之《舆地记胜》、明代杨慎《蒙茶辨》中均有记载。今天,蒙顶山天盖寺茶祖殿供奉着吴理真的雕塑,上有“灵应甘露普慧妙济菩萨”的牌匾。

植茶始祖吴理真雕塑

2.智矩寺创始人普惠禅师

北宋太祖、太宗、真宗皇帝都崇尚佛教,佛教再次进入昌盛时期,智矩院由佛家接管后改称智矩寺,普惠禅师任主持时,将其发展为川西第一大寺,香火鼎盛,功不可没,后人怀念,口碑所封“甘露大师”。

灵应甘露普惠妙济菩萨

3.西域来僧不动上师

北宋时,西域梵僧不动上师住锡蒙顶山永兴寺,创编《蒙山施食仪》,融通显、密经典及瑜伽诸部而成,深为佛教界所信奉,已编入《禅门日诵》和《早晚课》之中。不动上师被当时佛教信众认为其智其愿、其悲其行,如甘露之妙药,故以“甘露”之名美之,呼曰“甘露祖师”。现永兴寺正门石壁上尤存“甘露”石刻古迹,侧门挂有曾任中国佛教协会会长的一诚法师题写的“甘露道场”的牌匾。

(四)众多与“甘露”相关的历史遗迹

永兴寺甘露道场

蒙顶山是一座儒释道文化和茶文化交融的一座圣山,山上有众多用“甘露”命名的古迹,诸如甘露寺、甘露桥、甘露峰、 甘露灵泉院、甘露井、甘露石室、甘露道场等,还有“甘露宗风” “一瓢甘露”等题字。可见,蒙顶山茶文化发展进程中,深受中国土生土长宗教道家文化的影响和融合。

1.甘露寺

据不完全统计,全国名为“甘露寺”的寺庙不下十处。为什么叫甘露的寺庙那么多?可能是因为这些地方周边发现甘泉,或者天降甘露而得名。而位于蒙顶山花鹿池的甘露寺,供奉之人号“甘露”,所产茶叶也叫“甘露”,确实是名副其实的“甘露寺”。明代叶桂章在其《甘露寺》一诗中说:“一掬灵湫天上来,数茎仙掌削蓬莱。行云行雨飞金相,踞虎蟠龙绕鹫台”。

甘露寺

2.甘露桥

蒙顶山历史上曾经有十二座石桥,其中有甘露桥一座,相传“甘露祖师”亲为踩桥。

3.甘露峰

蒙顶有三十八峰,其中上清、甘露、玉女、灵泉、菱角五峰,如“五峰参差比,真是一朵莲”。

4.甘露灵泉院

蒙顶五峰入口处有明朝天启二年(1622年)重修的“甘露灵泉院”石牌坊,上面镌有“一瓢甘露”“法沫西来”的题刻,旁立重修的“甘露灵泉碑记”。

甘露灵泉院石碑坊

5.甘露井

上清峰下侧、“甘露灵泉院”石牌坊之上是古蒙泉,又称“甘露井”。相传为植茶始祖吴理真种茶汲水之处,又因传说羌江河神之女“蒙茶仙姑”从此井出入,故又名“龙井”,井侧立有明代熹宗天启二年(1622年)无名氏所题“蒙泉”二字、清咸丰年间曾任雅州太守的黄云鹄所题“古蒙泉”三字。井后石壁上有斗大“甘露”二字,苍劲有力,其中“甘”字形如一口井。据《雅州府志》载:“井内斗水,雨不盈,日旱不涸,后人盖之以石。游者虔礼,揭石取水烹茶,则有异香。若擅自揭取,须晴日,即时大雨”。明代文学家王世贞在《龙蜀余闻》中高度赞扬甘露井:“味清妙甘冽,在惠泉之上”;李应元在《登蒙顶》一诗中写道:“振衣百仞冈头路,蒙顶苍苍倚大罗……上清风冷余霜雪,甘露泉空只薜萝。”

6.甘露石室

蒙顶五峰中,玉女峰最高,其对面是甘露峰,峰巅有甘露石室,又名蒙顶石殿,为全石结构。相传此屋为植茶始祖吴理真种茶休憩之所,也是传说当年吴理真和“蒙茶仙姑”结庐处。南宋时,供奉吴理真石像于内,明代重修。清代赵怡在《甘露石室》诗中写道:“五顶作莲花,花心甘露家”。

三、蒙顶甘露的贡茶、仙茶历史

(一)贡茶历史

蒙顶山茶历来以贡茶著称。唐玄宗天宝元年(742年)列为贡品,开始入贡皇室。至宪宗时,进贡数量超过全国许多贡品名茶。尤其到中唐时期,名气甚至一度超过了唐代的官方贡茶—顾渚紫笋。唐《国史补》记载:“剑南有蒙顶石花,或小方,或散芽,号为第一”。明代名将王越(黎阳王)曾感慨:“若教陆羽持公论,应是人间第一茶”。宋代《新唐书》、《宣和北苑贡茶录》、《锦绣万花谷集》,明代《西吴里语》,清代《四川通志》等,都有蒙顶山贡茶记载 。蒙顶山茶能在1169年中年年岁岁皆为贡品,清朝时还被专用于皇帝祀天祭祖,这是蒙顶山茶品质绝佳、珍奇名贵的铁证。

到了宋代,蒙顶山茶因专用于以茶易马,进贡数量减少。宋代熊蕃所著《宣和北苑贡茶录》列举当时全国几种贡茶,万春银叶、玉叶长春名列其中。当时,蒙顶石花、露芽、谷芽、圣杨花、吉祥蕊、不压膏、石苍芽膏等名茶,位居全国前八名。贡品虽不多,但采摘 、制作更精细。

名山历代官员都把采制、进 贡蒙顶山茶奉为神圣职责,上年冬天即做好准备工作,如筹备经费、打制包装、组织人力等。到春茶萌发之际,县官朝服上山主持采摘、制作。宋代孙渐在《蒙山留题》云:“余莅任斯土,每采贡茶,必亲履其地…… 因蒙茶攸关贡品 。”明清时达到顶峰。明神宗万历年间,名山知县张朝普记载:“蒙山为仙茶之所,每岁必职贡。”清代,蒙顶山茶进贡由政府统一管理,寺庙、僧人、僧会、锡匠分工承担种茶、制茶、制瓶等工作。故宫出版社2014年版 《清代贡茶研究》记载:按照清宫进单,清代主要的进贡茶叶省份有13个。四川省进贡的茶叶有仙茶为“正贡 ”,专用于皇室祭天(郊天)之用,“仙茶、陪茶、菱角湾茶、蒙顶山茶、灌县细茶、名山茶、观音茶、青城芽茶、春茗茶、锅焙茶”等10种, 其中 “仙茶” “陪茶 ”“菱角湾茶 ”“春茗茶”“观音茶”5种即出自蒙顶山 。

清代蒙顶山贡茶用途等级森严。清代中期以“皇茶园 ”是清代最主要的祭祀用茶。园外“围绕大岩石,另有数十株茶”所产茶叶为“ 副贡”和“陪贡”;“副贡”皇帝享用 ,“ 陪贡 ”分与妃嫔及受宠之人。菱角峰下茶为“菱角湾茶”,多用于赏赐贵族、臣下、外藩各部、外国使臣,或宴饮 。

特级甘露开汤

贡茶采制、包装、运送、接收,制度完备,仪式讲究,十分神秘。清光绪版《名山县志》收录有知县赵懿《蒙顶茶说 》,详细记载了贡茶采制、运送过程 :“每岁采贡三百六十五叶,天子郊天及祀太庙用之。岁以四月之吉祷采,命僧会司,领摘茶僧十二人入园,官亲督而摘之。尽摘其嫩芽,笼归山半智矩寺,乃剪裁粗细,及虫蚀,每芽只连拣取一叶,先火而焙之。焙用新釜燃猛火,以纸裹叶熨釜中,候半焉,出而揉之,诸僧围坐一案,复一一开所揉,匀摊纸上,弸于釜口烘令干,又精拣其青润完洁者为正片贡茶。茶经焙,稍粗则叶背焦黄,稍嫩则黯黑,此皆剔为余,茶不登贡品,再后焙剪弃者,入釜炒焉,置木架为茶床,竹荐为茶箔,起茶箔中,揉令成颗,复疏而焙之,曰颗子茶以充副贡,并献大使。不足,即漫山产者充之。每贡仙茶正片,贮两银瓶,瓶制方高四寸二分,宽四寸;陪茶两银瓶,菱角湾茶两银瓶,瓶制园如花瓶式。颗子茶大小十八锡瓶,皆盛以木箱黄缣,丹印封之。临发,县官卜吉,朝服叩阙,选吏解赴布政司投贡房,经过州县,谨护送之。”

大意是:每年春天,茶树刚抽芽,县令便选择吉日,沐斋更衣,穿上朝服,率领僚属来到上清峰,先是设案焚香,跪拜再三。接着,选择十二名僧人入茶园,在县令的亲自督促下采摘茶叶。每芽只取一叶,茶采三百六十五叶,送交制茶僧炒制。炒制时,众寺僧盘坐诵经。先用新釜烘焙,茶叶半蔫即取出,由围坐的僧人一一展开,匀摊纸上,绷于釜口,让其焙干。又精选其中青润完洁者为正片贡茶。其它的都剔为余茶,制成颗子茶,以充副贡,献给地方大吏。贡茶时正片贮于两个方形银瓶中,瓶高四寸二分,宽四寸。陪茶也分装锡瓶。银瓶、锡瓶都盛入木箱,用黄绸包裹,丹印封住。入贡前,县令又卜选吉日,穿朝服向京师方向叩拜,选派得力官吏解送,经过的州县,都悉心加以护送。这似乎已不是采茶制茗,而是在膜拜圣物,祈求苍天保佑。十二僧人、三百六十五叶,象征十二月、三百六十五天,暗含岁岁平安,年年丰收之渴求。

(二)仙茶历史

蒙顶山上清峰的七株茶树并非凡种,而是“仙茶”。五代毛文锡《茶谱》记载:相传,很久以前,有位老和尚生了重病,久治不愈。有一次,和尚遇到一位老翁,老翁告诉他,蒙山中顶有茶树,在春分前后,你早日候于一旁,一旦春雷初发,马上并手采摘,只能采三天,三天过后便无效了。三日之中,如果采到一两,用本地水煎服,能治任何宿疾;若服二两,一辈子消灾去疾;服三两,可以脱胎换骨;四两,就地成仙了。老和尚听了此言,便到中顶造了间屋,虔诚地等候时机,结果采到了一两多,煎成茶汤。没想到才喝一半,病就痊愈了。过些日子,和尚到城里办事,熟人看了他,无不惊呆,老和尚居然返老还童,看上去像三十来岁的人,眉发乌青。后来,他到青城山访道,不知所终。蒙顶山中的“仙茶”,即由此而来。

清代,蒙顶山茶被誉为“仙茶”,自乾隆四年(1739年)始至清代结束(1911年),专供祭天祀祖,是唯一用银瓶装的贡茶,更是皇帝的日用茶。蒙顶山“仙茶”祭天、祭太庙的用途,只在清晚时期才有,标志着蒙顶山茶的使用价值发挥到了极致,也是蒙顶山茶自唐代“号为第一”以来又一次达到了皇家贡茶的高峰。乾隆皇帝曾作《烹雪叠口旧作韵》:“通红兽炭室酿春,积素龙墀云遗屑。石铛聊复煮蒙山,清兴未与当年别”,对蒙顶“仙茶”给予了圣赞。

清代的祭祀活动分大祭、中祭与群祭。乾隆皇帝时重新规定了大祭范围:祭人、祭地、祭太庙,一直延续至清末。而有关以“仙茶”为首的蒙顶山五茶品(即仙茶、陪茶、菱角湾茶、观音茶、春茗茶)祭天、祭太庙的记载,可从前面赵懿撰写的《蒙顶茶说》一文中管窥一豹。文中还记述“相传仙茶,民间不可瀹饮,一蠢吏窃饮之。被震雷击死。私往撷者,山有白虎巡逻,以故樵牧不敢擅入。官采时,虽亢阳亦必云雨。懿验之,果然。此山之灵异与,抑亦天家玉食之重也”,足见蒙顶“仙茶”之神韵。

蒙顶山茶在当时所有贡茶中地位独一无二,得到文人墨客的大书特书。晚清著名书法家、诗人、画家何绍基写有一首《名山蒙顶贡茶赋示陈新盘明府》诗,以歌颂蒙顶贡茶为主题,对蒙顶山茶的贡茶地位、县衙重视以及采摘标准、制作工艺、进贡品类、护送过程均进行了详细描述。全诗为:“蜀茶蒙顶最珍重,三百六十瓣充贡。银瓶价领布政司,礼事虔将郊庙用。旗枪初报谷雨前,县官洁祀当春仲。正茶七株副者三,旋摘轻烘速驰送。仙人手植东京前,后来化身入蒙泉。古风古雨饱嘘吮,高三尺寿二千年。朱阑环之锁纽贯,县官来时一开看。我于茶品太疏略,喜陟高山到天半。夹江昨读酒官碑,名山令谒甘露师。敢云饮啜事琐琐,民生国典相纲纬。榷酤源流有通塞,当官桑孔要深思。”

清代蒙顶山茶何以称为“仙茶”呢?赵懿在《蒙顶茶说》中解释到:“其茶,叶细而长,味甘而清,色黄而碧,酌杯中香云蒙覆其上,凝结不散。以其意,谓曰仙茶”。这与北宋《东斋记事》提到的:蒙山茶生长时,“雾覆其上,若有神物护持之”,有异曲同工之妙。蒙顶山茶在云中生,云在茶中行:出产此茶的时节,时常有祥云出现,以“云”派生出“神”,而神庇护着茶,“仙”的寓意也就涵盖其中。“仙茶”历经数朝而最终定名,更与其独特的生长环境、优异的品质息息相关。

皇帝为什么会选择蒙顶山茶作为祭祖“仙茶”呢?有学者提出:乾隆皇帝信佛,而其父雍正晚年崇信道教,以茶祀祖,尤其讲究,而蒙顶山茶是“佛门仙茶”,于佛道可两全,也便是唯一可选。

民国建立,蒙顶山茶停贡。但在初年,名山县知事仍照旧制采制,作为县内重大祭祀之用,或作馈赠上司的礼品。建国后,蒙顶名茶被列为国家礼茶。1959年,蒙顶甘露参加外贸部组织的全国名茶评选,获得“中国十大名茶”称号。而后,蒙顶甘露一直保持着国家级、部级、省级优质产品称号。在一些重大展览与评选活动中,蒙顶甘露茶曾先后夺得陆羽杯金牌奖、甘露杯金牌奖等奖项。1992年6月,在香港国际食品博览会上,“蒙顶甘露”独步天下,夺得金牌奖。2001年,美联社和《纽约日报》将蒙顶甘露评为“中国十大名茶”。2017年,包括蒙顶甘露在内的“蒙顶山茶”区域公用品牌被原农业部评定为“中国十大茶叶区域公用品牌”,以蒙顶甘露为主要内涵的蒙顶山茶文化系统入选第四批“中国重要农业文化遗产”。目前,雅安全市明前蒙顶甘露年产量1000吨左右,产品远销大江南北,产值近10亿元,深受消费者青睐,正逐渐从历史名茶凤凰涅槃成现实名茶。

世界超模向蒙山茶传统制作技艺非遗传承人向世全学做手工蒙顶甘露

作者简介

陈开义,男,47岁,现任四川省茶叶行业协会副会长、雅安市农业农村局四级调研员(先后担任过名山县文体局长、名山区文联主席、雅安市茶办副主任、名山区政协文化文史和学习委主任)。先后在《中华茶文化》、《茶博览》、《茶周刊》、《中国茶叶市场》、《中国茶业》、《走遍中国》、《徽茶》、《星星诗刊》、《四川日报》、《四川农村日报》、《四川人大权力报》、《四川政协报》、《圭臬诗刊》、《调查与决策》、《四川三农》、《农村建设》、《四川茶叶》、《四川省情》、《四川文学》、《四川旅游》、《四川画报》、《四川文艺》、《县域经济》、《茶缘》、《四川水利报》、《深圳特区报》和今日头条、北京茶叶网、亚太茶业网、凤凰网四川、网易、快资讯、一点资讯、名茶网、中华名茶网、茗边、手机搜狐网、手机新浪网、新茶网、茶旅世界、四川茶报等50余家媒体发表各类文章400多篇(件)。参与主编名山抗震救灾专著《撼魂》,参与编辑《茶祖故里行》、《吴之英评传》、《丰碑》等著述,有作品入选《2019四川诗歌年鉴》、《雅雨清风——雅安70年文学作品精选集》、《蒙山雅韵》、《蒙山春来早》、《茶祖故里行》等专辑,著有个人文集《杯中岁月》。先后有10多篇作品在省市各级征文比赛中获奖,先后参与主编《蒙顶山茶文化读本》、《蒙顶山丛谭》》等茶文化书籍,主编名山区文艺刊物《蒙顶山》和《雅安日报.今日名山》蒙顶文苑文艺副刊和编辑《蒙顶山茶》刊。

(来源:陈开义) 雅安,地处神秘的北纬30度地球金腰带上,被誉为“天府之肺,熊猫故乡”,是一座最滋润的城市,是古南方丝绸之路的门户和川藏茶马古道的起点。境内蒙顶山是世界茶文明发祥地、世界茶文化发源地、世界茶文化圣山,多云、多雨、多雾等得天独厚的生态环境孕育了鼎鼎有名的蒙顶山茶,以其娟秀的外形、精湛的制艺、独特的品质、悠久的历史、灿烂的茶文化而蜚声中外,载誉史册。

蒙顶山茶历史上称蒙山茶、蒙顶茶,因产于蒙顶山而得名,拥有有文字记载2000多年的人工栽培史和1169年的贡茶史,具有“形美、香高、味爽”的品质特点。主要有蒙顶甘露、蒙顶石花、蒙顶黄芽、玉叶长春、万春银叶等历史名茶,其中蒙顶甘露是最具代表的一款历史文化名茶,也是中国卷曲形名优绿茶的杰出代表、中国最早出现的卷曲(揉捻)形绿茶,还是中国十大名茶,被誉为“人间甘露”,被尊为“茶中故旧,名茶先驱”。

一、“甘露”的内涵

(一)“甘露”的最早出处

“甘露”一词最早出自《老子》:“天地相合,以降甘露,民莫之令而自均”,意指甜美的露水。古人认为甘露降,是太平瑞征。

(二)“甘露”的涵义

在百度上搜索,就知道甘露有三种解释:

一是甘美、甘甜的露。《汉书·宣帝纪》:“乃者凤皇集 泰山、陈留,甘露降未央宫 ……获蒙嘉瑞,赐兹祉福,夙夜兢兢,靡有骄色。”宋代梅尧臣《和永叔桐花》:“晓枝滴甘露,味落寒泉中。”明朝李时珍《本草纲目·水一·甘露》﹝释名﹞引《瑞应图》:“甘露,美露也。神灵之精,仁瑞之泽,其凝如脂,其甘如饴,故有甘、膏、酒、浆之名。” 这些著述对甘露均有极深的赞誉。

二是指甘蕉花苞中的甜味汁液。清代吴其濬《植物名实图考·甘蕉》:“甘蕉,生岭北者开花,花苞有露,极甘,通呼甘露。”此文中的甘露与上述著述中的甘露几乎近似。

三是佛教语。梵语的意译,喻佛法、涅槃等。《法华经·药草喻品》:“为大众说甘露浄法。”南朝梁沉约 《和王卫军解讲》:“甘露为谁演,得一标道心。”南朝梁萧统《东斋听讲》诗:“既参甘露旨,方欲书缙绅。”由此可见,佛教以甘露喻佛法之法味,融物质与精神于不二。

二、蒙顶甘露作为茶名的历史渊源

“甘露”作为茶名,最早见于南宋地理总志《方舆胜览》蒙山条:“在严道南十里有五顶,前一峰最高,曰上清峰,产甘露茶。常有瑞云及现相影现。” 这是甘露作为茶名最早的时间,距今近900年。

《方舆胜览》是祝穆编撰的地理类书籍,成书于南宋理宗嘉熙三年(1239年)。全书共七十卷,主要记载南宋临安府(今浙江杭州)及其辖下的浙西路、浙东路、江东路、江西路等十七路所属的府州等地的郡名、风俗、形胜、土产、山川、学馆、亭台、楼阁、轩榭、古迹、名官、人物、题咏等,内容十分丰富全面,对于了解南宋时期江南各地的经济、文化、风俗、民情、山川、土产等大有裨益。

明世宗嘉靖20年(1541年)编修的《四川总志》、《雅安府志》有“上清峰产甘露”之记载,与《方舆胜览》一脉相承。但此时的“甘露”非彼时的甘露。众所周知,从唐代到明朝以前,全国各地进贡茶叶都制成大小不同的团状,即所谓龙团凤饼。明朝初期因明太祖朱元璋于洪武二十四年(1391年)“废团茶,兴散茶”和纪念“甘露祖师”吴理真的缘故,甘露茶越加兴盛。自此,蒙顶山茶贡品改为散茶,品名有甘露、黄芽、石花、雀舌、芽白等 ,其中甘露名列第一。后来, 上清峰“皇茶园”的七株“仙茶”被钦定为正贡茶,“每茶时叶生,智矩寺僧报,有司往视,籍记叶之多少采制……贡京师仅一钱有奇 ”。初时散茶以蒸青制法为主,但出现苦味难除、香味不正等缺点,于是出现了利用干热发挥茶叶优良香气的炒青技术。当时,上清峰所产“甘露”茶,经150年时间积淀,集历代制茶之大成,采用炒青制法,按“半炒烘,形卷曲”的工艺要求,精工细作,色、香、味、形并重,因而后来居上,品质最佳。“医圣”李时珍在其撰写的《本草纲目》“果部·第三十二卷·茶叶”中这样评价蒙顶山茶:“真茶性冷,唯雅州蒙山出者温而主疾”,道出了蒙顶山茶的茶性是温性茶,这与蒙顶甘露为代表的蒙顶山茶独特的加工工艺有着极大的关系。

黄龙德在其撰写的《茶说》中这样描述蒙顶甘露制作工艺:“先将釜烧热,每芽四两,做一次下釜,炒去青气。以手急拨不停,睹其将熟,就釜内轻手揉卷,取起铺于箕上,用扇扇冷。俟炒至十余釜,总复炒之。旋炒旋冷,如此五次。其茶碧绿,形如蚕钩,斯成佳品”,这与现代的三炒、三揉、三烘如出一辙,从而使甘露成卷曲形。历史上要求甘露具有“十分调雪粉,一啜咽云津”,“香云蒙覆其上,凝结不散”的香味品质。可见,蒙顶甘露的茶汤清冽回甘,犹似甘露。

据考证,蒙顶甘露实际上是宋徽宗宣和二年(1120年)创制的蒙顶山名茶“万春银叶”和宣和四年(1122年)创制的“玉叶长春”两种贡茶炒制经验的基础上研制成的,质量超过唐、宋时期的“石花”。清代,“仙茶”正式归皇室祭祀专用,蒙顶甘露享有“解渴咽仙茶,涤烦沃甘露”(详见黄云鹄《蒙顶留题》)之“仙茶”美誉。

(一)名字与甘露年号有关

蒙顶山人工植茶历史有两千余年,通过现存有关茶叶记载的最早资料王褒《僮约》和吴理真在蒙顶山种植茶树的史实可以证明,蒙顶山是人类有文字记载茶树种植驯化最早的地方(详见陈椽《茶业通史》),时间在西汉甘露年间,正是汉宣帝刘询(公元前91年—前48年)执政期间,也是他最早设立“甘露”年号。据考证,“甘露”是中国古代重复使用年号较多的一个词。三国魏高贵乡公曹髦、三国吴乌程侯孙皓在、十六国时期前秦宣昭帝苻坚、南北朝高昌君主麴光等人在位期间均使用过“甘露”年号。植茶始祖吴理真也正是在西汉甘露年间(公元前53年-前50年)在蒙顶山驯化七株野生茶树开启人工种茶先河。刘询本名刘病已,是汉武帝的曾孙、西汉第十位皇帝,在位期间先后使用过多个年号,其中“甘露”是第6个,前后共四年。

(二)名字与佛教有关

甘露是和佛教医药学息息相关的物品。甘露的梵文是“amrita”,具有“长生”或“不死”之意。甘露作为茶名,具有浓郁的佛教色彩。佛教兴盛以后,甘露一词常为其所用。蒙顶山茶称甘露,与宋代蒙顶山佛教兴盛密切相关。

蒙顶甘露原料

许多古代名茶,最初都是在寺院种植、采摘并加工的,所以在中国有“自古名寺出名茶”的说法。佛教传入中国大约在两汉之际,当时茶祖吴理真在蒙顶山最早人工种植茶树。历史上,蒙顶山贡茶皆为蒙顶山僧人所制作,据《名山县志》记载:蒙顶贡茶全由山上佛教寺院管理,所需费用由县衙门行文,各寺院摊付,违者法办。各寺院及寺僧之间,分工明确,各司其职,各行其是。如:千佛寺分工管理茶树,司职和尚称薅茶僧;天盖寺分工守护茶树,司职和尚称看茶僧;静居庵(院)分工采茶,司职和尚称摘茶僧;智矩寺分工制茶,司职和尚称制茶僧。贡茶的采制、包装、运送均极为庄重,须按贡茶礼仪进行。每年茶树春芽始发,看茶僧即上报,司职人员前往茶园视看并籍记茶叶数量。名山县官于吉日着官服、率僚属及全县72寺院僧人,上山焚香礼拜仙茶后,司职人员领摘茶僧12人入茶园(先后称为贡茶院、仙茶园、皇茶园),在官员监督下按规定数量摘取鲜嫩茶叶。所摘茶叶交由智矩寺制茶僧制成贡茶。制作中,众僧盘坐诵经。据此我们认为:大约在晚唐时,蒙顶山智矩寺实际上已成为当时四川也是中国第一个政教合一的茶叶加工厂。蒙顶山贡茶由寺庙管理、采摘官办、僧人制作、官差运送的格局,自唐至清延续了1169年之久。因此,蒙顶山茶文化中贡茶文化和禅茶文化是互相交融、浑然一体、不可分割的。

(三)名字与三位“甘露大师”有关

1.吴理真

蒙顶山茶取名甘露,是为纪念“甘露大师”吴理真在西汉甘露年间人工种茶。据古籍、古碑和清代《四川通志》等史书记载,蒙顶山茶的历史最早可以追溯到西汉甘露年间(公元前53年-前50年),邑人(当时的严道县,今雅安名山)吴理真“携灵茗之种,植于五峰之中”,在有“天下大蒙山”之称的蒙山顶上的五峰之间驯化七株野生茶树,培育出“高不盈尺,不生不灭,迥异寻常”,“其叶细长,网脉对分,味甘而清,色黄而碧,酌杯中,香云罩覆,久凝不散”的七株“仙茶”,开创了世界上有文字记载最早人工种茶的历史先河,因此被公认为世界上有文字记载最早人工种茶第一人。从此茶叶走向全国、走向世界,成为惠及全人类的健康饮品。从三国开始,作为禅茶,蒙顶山茶要满足得道高僧参禅修身养性之用;从唐太宗执政开始,作为边茶,蒙顶山茶需要满足边疆少数民族同胞品饮需要和朝廷以茶易马之用;从唐玄宗天宝元年(公元742年)起,作为贡茶,蒙顶山茶要满足皇室祭天祀祖和日常品饮之用。从此,蒙顶山以“仙茶”泽福百姓,以“道茶”恩惠天下,以“佛茶”祭天祀祖,以“贡茶”享誉全国,以“边茶”缘和世界,千古流芳。吴理真因开拓蒙顶山,首创种茶,为后人怀念,不断神化。南宋京师天旱,祖师受祈礼显灵救苍生,功绩昭著,淳熙十三年(1186年),宋孝宗敕其为“甘露普慧妙济大师”,享受民众祭祀。上清 峰茶被列为正贡茶 ,修建石栏维护赐名“ 皇茶园 ”,并居高塑白石虎巡守 。淳熙戌申(1188年),宋孝宗又敕赐其“甘露普慧妙济菩萨”,俗称“甘露大师”,后人称赞其“甘露祖师”“植茶始祖”。南宋光宗绍熙三年(1192年)所立石碑“宋甘露祖师像并行状”碑文、南宋王象之《舆地记胜》、明代杨慎《蒙茶辨》中均有记载。今天,蒙顶山天盖寺茶祖殿供奉着吴理真的雕塑,上有“灵应甘露普慧妙济菩萨”的牌匾。

植茶始祖吴理真雕塑

2.智矩寺创始人普惠禅师

北宋太祖、太宗、真宗皇帝都崇尚佛教,佛教再次进入昌盛时期,智矩院由佛家接管后改称智矩寺,普惠禅师任主持时,将其发展为川西第一大寺,香火鼎盛,功不可没,后人怀念,口碑所封“甘露大师”。

灵应甘露普惠妙济菩萨

3.西域来僧不动上师

北宋时,西域梵僧不动上师住锡蒙顶山永兴寺,创编《蒙山施食仪》,融通显、密经典及瑜伽诸部而成,深为佛教界所信奉,已编入《禅门日诵》和《早晚课》之中。不动上师被当时佛教信众认为其智其愿、其悲其行,如甘露之妙药,故以“甘露”之名美之,呼曰“甘露祖师”。现永兴寺正门石壁上尤存“甘露”石刻古迹,侧门挂有曾任中国佛教协会会长的一诚法师题写的“甘露道场”的牌匾。

(四)众多与“甘露”相关的历史遗迹

永兴寺甘露道场

蒙顶山是一座儒释道文化和茶文化交融的一座圣山,山上有众多用“甘露”命名的古迹,诸如甘露寺、甘露桥、甘露峰、 甘露灵泉院、甘露井、甘露石室、甘露道场等,还有“甘露宗风” “一瓢甘露”等题字。可见,蒙顶山茶文化发展进程中,深受中国土生土长宗教道家文化的影响和融合。

1.甘露寺

据不完全统计,全国名为“甘露寺”的寺庙不下十处。为什么叫甘露的寺庙那么多?可能是因为这些地方周边发现甘泉,或者天降甘露而得名。而位于蒙顶山花鹿池的甘露寺,供奉之人号“甘露”,所产茶叶也叫“甘露”,确实是名副其实的“甘露寺”。明代叶桂章在其《甘露寺》一诗中说:“一掬灵湫天上来,数茎仙掌削蓬莱。行云行雨飞金相,踞虎蟠龙绕鹫台”。

甘露寺

2.甘露桥

蒙顶山历史上曾经有十二座石桥,其中有甘露桥一座,相传“甘露祖师”亲为踩桥。

3.甘露峰

蒙顶有三十八峰,其中上清、甘露、玉女、灵泉、菱角五峰,如“五峰参差比,真是一朵莲”。

4.甘露灵泉院

蒙顶五峰入口处有明朝天启二年(1622年)重修的“甘露灵泉院”石牌坊,上面镌有“一瓢甘露”“法沫西来”的题刻,旁立重修的“甘露灵泉碑记”。

甘露灵泉院石碑坊

5.甘露井

上清峰下侧、“甘露灵泉院”石牌坊之上是古蒙泉,又称“甘露井”。相传为植茶始祖吴理真种茶汲水之处,又因传说羌江河神之女“蒙茶仙姑”从此井出入,故又名“龙井”,井侧立有明代熹宗天启二年(1622年)无名氏所题“蒙泉”二字、清咸丰年间曾任雅州太守的黄云鹄所题“古蒙泉”三字。井后石壁上有斗大“甘露”二字,苍劲有力,其中“甘”字形如一口井。据《雅州府志》载:“井内斗水,雨不盈,日旱不涸,后人盖之以石。游者虔礼,揭石取水烹茶,则有异香。若擅自揭取,须晴日,即时大雨”。明代文学家王世贞在《龙蜀余闻》中高度赞扬甘露井:“味清妙甘冽,在惠泉之上”;李应元在《登蒙顶》一诗中写道:“振衣百仞冈头路,蒙顶苍苍倚大罗……上清风冷余霜雪,甘露泉空只薜萝。”

6.甘露石室

蒙顶五峰中,玉女峰最高,其对面是甘露峰,峰巅有甘露石室,又名蒙顶石殿,为全石结构。相传此屋为植茶始祖吴理真种茶休憩之所,也是传说当年吴理真和“蒙茶仙姑”结庐处。南宋时,供奉吴理真石像于内,明代重修。清代赵怡在《甘露石室》诗中写道:“五顶作莲花,花心甘露家”。

三、蒙顶甘露的贡茶、仙茶历史

(一)贡茶历史

蒙顶山茶历来以贡茶著称。唐玄宗天宝元年(742年)列为贡品,开始入贡皇室。至宪宗时,进贡数量超过全国许多贡品名茶。尤其到中唐时期,名气甚至一度超过了唐代的官方贡茶—顾渚紫笋。唐《国史补》记载:“剑南有蒙顶石花,或小方,或散芽,号为第一”。明代名将王越(黎阳王)曾感慨:“若教陆羽持公论,应是人间第一茶”。宋代《新唐书》、《宣和北苑贡茶录》、《锦绣万花谷集》,明代《西吴里语》,清代《四川通志》等,都有蒙顶山贡茶记载 。蒙顶山茶能在1169年中年年岁岁皆为贡品,清朝时还被专用于皇帝祀天祭祖,这是蒙顶山茶品质绝佳、珍奇名贵的铁证。

到了宋代,蒙顶山茶因专用于以茶易马,进贡数量减少。宋代熊蕃所著《宣和北苑贡茶录》列举当时全国几种贡茶,万春银叶、玉叶长春名列其中。当时,蒙顶石花、露芽、谷芽、圣杨花、吉祥蕊、不压膏、石苍芽膏等名茶,位居全国前八名。贡品虽不多,但采摘 、制作更精细。

名山历代官员都把采制、进 贡蒙顶山茶奉为神圣职责,上年冬天即做好准备工作,如筹备经费、打制包装、组织人力等。到春茶萌发之际,县官朝服上山主持采摘、制作。宋代孙渐在《蒙山留题》云:“余莅任斯土,每采贡茶,必亲履其地…… 因蒙茶攸关贡品 。”明清时达到顶峰。明神宗万历年间,名山知县张朝普记载:“蒙山为仙茶之所,每岁必职贡。”清代,蒙顶山茶进贡由政府统一管理,寺庙、僧人、僧会、锡匠分工承担种茶、制茶、制瓶等工作。故宫出版社2014年版 《清代贡茶研究》记载:按照清宫进单,清代主要的进贡茶叶省份有13个。四川省进贡的茶叶有仙茶为“正贡 ”,专用于皇室祭天(郊天)之用,“仙茶、陪茶、菱角湾茶、蒙顶山茶、灌县细茶、名山茶、观音茶、青城芽茶、春茗茶、锅焙茶”等10种, 其中 “仙茶” “陪茶 ”“菱角湾茶 ”“春茗茶”“观音茶”5种即出自蒙顶山 。

清代蒙顶山贡茶用途等级森严。清代中期以“皇茶园 ”是清代最主要的祭祀用茶。园外“围绕大岩石,另有数十株茶”所产茶叶为“ 副贡”和“陪贡”;“副贡”皇帝享用 ,“ 陪贡 ”分与妃嫔及受宠之人。菱角峰下茶为“菱角湾茶”,多用于赏赐贵族、臣下、外藩各部、外国使臣,或宴饮 。

特级甘露开汤

贡茶采制、包装、运送、接收,制度完备,仪式讲究,十分神秘。清光绪版《名山县志》收录有知县赵懿《蒙顶茶说 》,详细记载了贡茶采制、运送过程 :“每岁采贡三百六十五叶,天子郊天及祀太庙用之。岁以四月之吉祷采,命僧会司,领摘茶僧十二人入园,官亲督而摘之。尽摘其嫩芽,笼归山半智矩寺,乃剪裁粗细,及虫蚀,每芽只连拣取一叶,先火而焙之。焙用新釜燃猛火,以纸裹叶熨釜中,候半焉,出而揉之,诸僧围坐一案,复一一开所揉,匀摊纸上,弸于釜口烘令干,又精拣其青润完洁者为正片贡茶。茶经焙,稍粗则叶背焦黄,稍嫩则黯黑,此皆剔为余,茶不登贡品,再后焙剪弃者,入釜炒焉,置木架为茶床,竹荐为茶箔,起茶箔中,揉令成颗,复疏而焙之,曰颗子茶以充副贡,并献大使。不足,即漫山产者充之。每贡仙茶正片,贮两银瓶,瓶制方高四寸二分,宽四寸;陪茶两银瓶,菱角湾茶两银瓶,瓶制园如花瓶式。颗子茶大小十八锡瓶,皆盛以木箱黄缣,丹印封之。临发,县官卜吉,朝服叩阙,选吏解赴布政司投贡房,经过州县,谨护送之。”

大意是:每年春天,茶树刚抽芽,县令便选择吉日,沐斋更衣,穿上朝服,率领僚属来到上清峰,先是设案焚香,跪拜再三。接着,选择十二名僧人入茶园,在县令的亲自督促下采摘茶叶。每芽只取一叶,茶采三百六十五叶,送交制茶僧炒制。炒制时,众寺僧盘坐诵经。先用新釜烘焙,茶叶半蔫即取出,由围坐的僧人一一展开,匀摊纸上,绷于釜口,让其焙干。又精选其中青润完洁者为正片贡茶。其它的都剔为余茶,制成颗子茶,以充副贡,献给地方大吏。贡茶时正片贮于两个方形银瓶中,瓶高四寸二分,宽四寸。陪茶也分装锡瓶。银瓶、锡瓶都盛入木箱,用黄绸包裹,丹印封住。入贡前,县令又卜选吉日,穿朝服向京师方向叩拜,选派得力官吏解送,经过的州县,都悉心加以护送。这似乎已不是采茶制茗,而是在膜拜圣物,祈求苍天保佑。十二僧人、三百六十五叶,象征十二月、三百六十五天,暗含岁岁平安,年年丰收之渴求。

(二)仙茶历史

蒙顶山上清峰的七株茶树并非凡种,而是“仙茶”。五代毛文锡《茶谱》记载:相传,很久以前,有位老和尚生了重病,久治不愈。有一次,和尚遇到一位老翁,老翁告诉他,蒙山中顶有茶树,在春分前后,你早日候于一旁,一旦春雷初发,马上并手采摘,只能采三天,三天过后便无效了。三日之中,如果采到一两,用本地水煎服,能治任何宿疾;若服二两,一辈子消灾去疾;服三两,可以脱胎换骨;四两,就地成仙了。老和尚听了此言,便到中顶造了间屋,虔诚地等候时机,结果采到了一两多,煎成茶汤。没想到才喝一半,病就痊愈了。过些日子,和尚到城里办事,熟人看了他,无不惊呆,老和尚居然返老还童,看上去像三十来岁的人,眉发乌青。后来,他到青城山访道,不知所终。蒙顶山中的“仙茶”,即由此而来。

清代,蒙顶山茶被誉为“仙茶”,自乾隆四年(1739年)始至清代结束(1911年),专供祭天祀祖,是唯一用银瓶装的贡茶,更是皇帝的日用茶。蒙顶山“仙茶”祭天、祭太庙的用途,只在清晚时期才有,标志着蒙顶山茶的使用价值发挥到了极致,也是蒙顶山茶自唐代“号为第一”以来又一次达到了皇家贡茶的高峰。乾隆皇帝曾作《烹雪叠口旧作韵》:“通红兽炭室酿春,积素龙墀云遗屑。石铛聊复煮蒙山,清兴未与当年别”,对蒙顶“仙茶”给予了圣赞。

清代的祭祀活动分大祭、中祭与群祭。乾隆皇帝时重新规定了大祭范围:祭人、祭地、祭太庙,一直延续至清末。而有关以“仙茶”为首的蒙顶山五茶品(即仙茶、陪茶、菱角湾茶、观音茶、春茗茶)祭天、祭太庙的记载,可从前面赵懿撰写的《蒙顶茶说》一文中管窥一豹。文中还记述“相传仙茶,民间不可瀹饮,一蠢吏窃饮之。被震雷击死。私往撷者,山有白虎巡逻,以故樵牧不敢擅入。官采时,虽亢阳亦必云雨。懿验之,果然。此山之灵异与,抑亦天家玉食之重也”,足见蒙顶“仙茶”之神韵。

蒙顶山茶在当时所有贡茶中地位独一无二,得到文人墨客的大书特书。晚清著名书法家、诗人、画家何绍基写有一首《名山蒙顶贡茶赋示陈新盘明府》诗,以歌颂蒙顶贡茶为主题,对蒙顶山茶的贡茶地位、县衙重视以及采摘标准、制作工艺、进贡品类、护送过程均进行了详细描述。全诗为:“蜀茶蒙顶最珍重,三百六十瓣充贡。银瓶价领布政司,礼事虔将郊庙用。旗枪初报谷雨前,县官洁祀当春仲。正茶七株副者三,旋摘轻烘速驰送。仙人手植东京前,后来化身入蒙泉。古风古雨饱嘘吮,高三尺寿二千年。朱阑环之锁纽贯,县官来时一开看。我于茶品太疏略,喜陟高山到天半。夹江昨读酒官碑,名山令谒甘露师。敢云饮啜事琐琐,民生国典相纲纬。榷酤源流有通塞,当官桑孔要深思。”

清代蒙顶山茶何以称为“仙茶”呢?赵懿在《蒙顶茶说》中解释到:“其茶,叶细而长,味甘而清,色黄而碧,酌杯中香云蒙覆其上,凝结不散。以其意,谓曰仙茶”。这与北宋《东斋记事》提到的:蒙山茶生长时,“雾覆其上,若有神物护持之”,有异曲同工之妙。蒙顶山茶在云中生,云在茶中行:出产此茶的时节,时常有祥云出现,以“云”派生出“神”,而神庇护着茶,“仙”的寓意也就涵盖其中。“仙茶”历经数朝而最终定名,更与其独特的生长环境、优异的品质息息相关。

皇帝为什么会选择蒙顶山茶作为祭祖“仙茶”呢?有学者提出:乾隆皇帝信佛,而其父雍正晚年崇信道教,以茶祀祖,尤其讲究,而蒙顶山茶是“佛门仙茶”,于佛道可两全,也便是唯一可选。

民国建立,蒙顶山茶停贡。但在初年,名山县知事仍照旧制采制,作为县内重大祭祀之用,或作馈赠上司的礼品。建国后,蒙顶名茶被列为国家礼茶。1959年,蒙顶甘露参加外贸部组织的全国名茶评选,获得“中国十大名茶”称号。而后,蒙顶甘露一直保持着国家级、部级、省级优质产品称号。在一些重大展览与评选活动中,蒙顶甘露茶曾先后夺得陆羽杯金牌奖、甘露杯金牌奖等奖项。1992年6月,在香港国际食品博览会上,“蒙顶甘露”独步天下,夺得金牌奖。2001年,美联社和《纽约日报》将蒙顶甘露评为“中国十大名茶”。2017年,包括蒙顶甘露在内的“蒙顶山茶”区域公用品牌被原农业部评定为“中国十大茶叶区域公用品牌”,以蒙顶甘露为主要内涵的蒙顶山茶文化系统入选第四批“中国重要农业文化遗产”。目前,雅安全市明前蒙顶甘露年产量1000吨左右,产品远销大江南北,产值近10亿元,深受消费者青睐,正逐渐从历史名茶凤凰涅槃成现实名茶。

世界超模向蒙山茶传统制作技艺非遗传承人向世全学做手工蒙顶甘露

作者简介

陈开义,男,47岁,现任四川省茶叶行业协会副会长、雅安市农业农村局四级调研员(先后担任过名山县文体局长、名山区文联主席、雅安市茶办副主任、名山区政协文化文史和学习委主任)。先后在《中华茶文化》、《茶博览》、《茶周刊》、《中国茶叶市场》、《中国茶业》、《走遍中国》、《徽茶》、《星星诗刊》、《四川日报》、《四川农村日报》、《四川人大权力报》、《四川政协报》、《圭臬诗刊》、《调查与决策》、《四川三农》、《农村建设》、《四川茶叶》、《四川省情》、《四川文学》、《四川旅游》、《四川画报》、《四川文艺》、《县域经济》、《茶缘》、《四川水利报》、《深圳特区报》和今日头条、北京茶叶网、亚太茶业网、凤凰网四川、网易、快资讯、一点资讯、名茶网、中华名茶网、茗边、手机搜狐网、手机新浪网、新茶网、茶旅世界、四川茶报等50余家媒体发表各类文章400多篇(件)。参与主编名山抗震救灾专著《撼魂》,参与编辑《茶祖故里行》、《吴之英评传》、《丰碑》等著述,有作品入选《2019四川诗歌年鉴》、《雅雨清风——雅安70年文学作品精选集》、《蒙山雅韵》、《蒙山春来早》、《茶祖故里行》等专辑,著有个人文集《杯中岁月》。先后有10多篇作品在省市各级征文比赛中获奖,先后参与主编《蒙顶山茶文化读本》、《蒙顶山丛谭》》等茶文化书籍,主编名山区文艺刊物《蒙顶山》和《雅安日报.今日名山》蒙顶文苑文艺副刊和编辑《蒙顶山茶》刊。

(来源:陈开义)

北京时间11月29日晚,我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”在摩洛哥拉巴特召开的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第17届常会上通过评审,列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。至此,我国共有43个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,居世界第一。

本次通过评审的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”共涵盖44个国家级非遗代表性项目,包括了福建省的武夷岩茶(大红袍)制作技艺、铁观音制作技艺、福鼎白茶制作技艺、福州茉莉花茶窨制工艺、坦洋工夫茶制作技艺、漳平水仙茶制作技艺等6个国家级非遗代表性项目。福建省目前与茶相关的省级非遗代表性项目29个,先后认定48名传统制茶技艺类省级非遗代表性传承人。

从今天起,《茶道》杂志特推出“茶非遗档案”系列专题,带读者走近“中国传统制茶技艺及其相关习俗”,从物质文化和精神内涵里一起感受中国茶文化的源远流长、博大精深。

今天,解密“中国传统制茶技艺及其相关习俗”之

武夷岩茶(大红袍)制作技艺

1

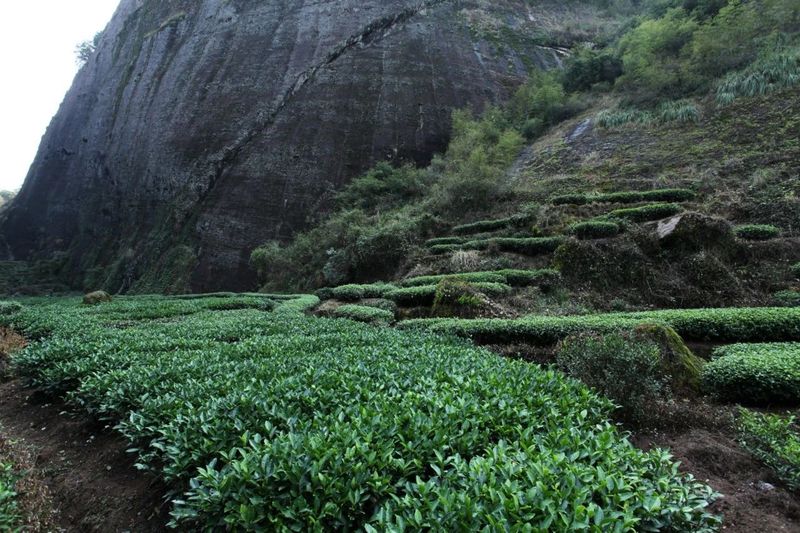

源自世界“双世遗”盛名源远流长

岩谷花香,奇秀东南。在“双世遗”武夷山,武夷岩茶(大红袍)制作技艺,是国家级非物质文化遗产名录中的首个茶类技艺。

武夷山位于福建省武夷山市东南部,向称“碧水丹山”,拥有“三三”(九曲溪)、“六六”(三十六峰)之胜。山中岩峰耸立,秀拔奇伟,溪水萦流,澄碧清澈,“奇秀甲于东南”。

武夷茶历史悠久,早在唐元和年间(806~820年)《孙樵送茶焦刑部书》中云:“……此徒皆乘雷而摘,拜水而和,盖碧水丹山之乡,月涧云龛之品,慎勿贱用之”。

唐光启(885~888年)进士徐夤《谢尚书惠腊面茶》诗云:“武夷春暖月初圆,采摘新芽献地仙,飞鹊印成香腊片,啼猿溪走木兰船,金槽和碾沉香末,冰椀轻涵翠缕烟,分赠恩深知最异,晚铛宜煮北山泉”。可见武夷茶在唐代就已有栽制并作为馈赠珍品。

宋范仲淹(989~1052年)在和章岷的斗茶歌中称:“年年春自东南来,建溪先暖冰微开。溪边奇茗冠天下,武夷仙人从古栽”。此虽系诗人夸张之语,但亦是武夷茶名冠天下、品质优异的佐证。宋代武夷茶为建茶组成的一部分。

元大德六年(1302年)创立焙局,设置御茶园于九曲溪之四曲畔,每年制“龙团”五千饼。从此,武夷茶才大量单独入贡。到明末,罢贡茶之后,武夷茶生产有了很大发展,当地茶农积历代制茶的精华,创制了“半发酵”茶类——武夷岩茶。

据徐坳在《茶考》中记述,当时武夷岩茶“岁所产十万觔,水浮陆转,鬻之四方,而武夷(指茶)之名甲海内矣"。但是,在封建统治下,武夷茶叶生产的发展不但没有给茶农带来美好的生活,反而引来了官府的苛捐杂税、敲诈勒索,终致山荒茶枯。正如周亮工(1650年)在《闽小纪》中所说“尽砍所种武夷茶,真九曲遂濯濯矣……”。武夷茶由盛而衰,武夷山也呈现一片衰败景象。

万里茶路起点——武夷山下梅村

至十八世纪中叶,武夷茶开始复兴。随着武夷茶远销国外,在国际上常以“武夷茶"代表中国茶叶。瑞典植物学家林奈氏在1763年再版的《植物种类》一书中,即以武夷变种(Var.Bohea)作为中国茶树品种的代表。清光绪年间(1875~1908年),武夷茶(乌龙茶)产量约为四十万斤,其中武夷岩茶约十余万斤。

清末民初,武夷茶进入全盛时期。第一次世界大战后,武夷茶生产锐减,1924年年产仅十余万斤。国民党反动统治时期,官吏营私,捐税繁重,武夷茶生产遭到严重的破坏;尤其是在抗日战争期间,海口受阻,遂使茶叶凋零,1942年全岩产量不及三万斤。

至解放前夕,茶园荒废,仅残留零星衰老茶园一千余亩,原先的一百余家茶厂(设在各岩的制茶厂)大部倒闭,仅留下二十余家,真是一片荒凉。1949年后,在人民政府扶植下,武夷岩茶得到了恢复和发展,茶园面积已扩展到三千余亩,还兴办了国营茶场和茶叶试验场,真是“层层茶园吐新绿,片片茶叶飘清香”,武夷岩茶重新焕发了青春。

坑涧里的茶园

2

岩骨花香,茶树品种“百花齐放”

武夷岩茶“其味甘泽而气馥郁,去绿茶之苦,乏红茶之涩,性和不寒,久藏不坏,香久益清,味久益醇",这种独特的风格成为高级乌龙茶的品质特征。成茶条形壮结、匀整,色泽绿褐鲜润,称为“宝色”,部分叶面呈现蛙皮状小白点。冲泡后茶汤呈深橙黄色,清澈艳丽,叶底软亮,叶缘朱红,叶中央淡绿带黄,称“绿叶红镶边”。

岩茶首重“岩韵”,指其香气馥郁具幽兰之胜,“锐则浓长,清则幽远”,滋味浓而愈醇,鲜滑回甘。所谓“品具岩骨花香之胜”,即指此意境。岩茶品类繁多,品质各异。即以有性系茶树群体“菜茶"而言,采自名岩制成的称为“正岩奇种”或“奇种”,采自偏岩者称为“名种”,现已无此品名。在正岩中选择部分优良茶树单独采制,称为“单丛”,品质在奇种之上,各岩又专选一、二株品质特优的茶树单独采制,称为“名丛”,如“大红袍”、 “铁罗汉"、 “白鸡冠"、 “水金龟”等称为四大“名丛"。

武夷岩茶四大名丛

或以茶树生长环境命名的,如“不见天”、“金锁匙”等;或以茶树形状命名的,如“醉海棠”、“钓金龟”等;或以茶树叶形命名的,如“瓜子金”、“金柳条”等;或以茶树发芽迟早命名的,如“迎春柳”、“不知春”等;或以成茶的香型命名的,如“白瑞香”、“石乳香”等;还有以传说之栽植年代命名的,如“正唐树"、“宋王树"等。这些“名丛”产量极少,成品外形内质各有特点,加上动人的传说乃成为珍品,非一般人所得品饮。

此外,用无性繁殖的优良茶树品种制成的岩茶,如“水仙”、“乌龙”(此乌龙为茶树品种名,亦为成茶品名,与泛指“半发酵”茶类的乌龙茶有所不同)、奇兰、梅占、肉桂、铁观音、雪梨、桃仁、毛蟹等,则分别以茶树品种名称作为茶名,其品质每每独树一帜,各具特色。

御茶园里的白鸡冠

目前,武夷岩茶主要分为武夷水仙及武夷奇种两大类。解放前,水仙只占总产的百分之十三,现在已上升到一半左右,其他无性系良种亦有所增加。各种无性系品种茶及“名丛",均分别或单独采制,作为岩茶极品行销国内外。

武夷山茶树品种有不少是由单株选育,如“肉桂”(又称玉桂)原为慧苑岩单株名丛,清代已传盛名,解放前由群众进行无性繁殖,但数量不多,解放后以其具有特殊甘美的香气受到重视,栽培面积不断扩大。今后随着产量的增加,人们品饮武夷名茶的机会将越来越多,不至于象单株名丛那样只闻其名难尝其味。

武夷岩茶的泡饮,习惯用小壶小杯,因其香郁味浓,冲泡五六次后余韵犹存,确是味“轻醍醐”、香“薄兰芷”。武夷岩茶的优异品质,与其优美的自然环境、良好的栽培技术和独特的采制工艺是分不开的。

精致的“盆栽式”武夷岩茶茶园景观,这在全国乃至世界茶区恐怕都是独一无二的

3

详解制茶技艺,读懂武夷岩茶

采制工艺是决定岩茶品质的关键。岩茶的采摘标准与一般红绿茶不同,必须等到新梢伸育到“驻芽”形成(俗称开面)时,采下三至四叶,不可过嫩,过嫩则成茶香气低、味苦涩;也不可过老,过老则滋味淡薄,香气粗劣。

好的品种和名丛尽量避免在雨天采和带露水采;不同品种、不同岩别、山阳山阴及干湿不同的茶青,不得混淆,以利初制工艺的进行。

岩茶焙制工艺异常细致,鲜叶进厂后要经过晒青→凉青→做青(摇青和做手)→炒青→初揉→复炒→复揉→走水焙→簸扇→摊凉→拣剔→复焙→炖火→(毛茶)→再簸拣→补火→(成品)等工序而成。

(晒青)

晒青和凉青是鲜叶萎凋过程,对岩茶香型的形成和能否有醇厚的滋味关系极大。晒青利用日光曝晒,时间不宜过长。日光强烈时要二晒二凉。以叶面光泽减退、青臭气不显而清香外溢、叶质柔软、手提茶梢基部顶叶能自然下垂为适度。然后即放在室内或阴凉通风处凉青,以调节、平衡茶梢内部水分和散热降温,至叶尖会穿筛孔、略呈恢复“原状”(俗称还阳)时为适度。

(摇青时茶叶飞舞)

做青是形成武夷岩茶“绿叶红镶边”特征的特有工艺,也是形成岩茶特有风格和品质的重要环节,技术性极强,是一个继续萎凋和发酵相结合的过程,一方面促使多酚类化合物发生酶性氧化,一方面限制其进行速度。

其方法是以特有的手势将水筛中的凉青叶不断滚动回旋和上下翻动,通过叶缘摩擦挤压而引起叶缘细胞的损伤,促进多酚类物质的氧化,逐步形成“红镶边”。摇后静置片刻,使梗叶中水分重新均匀分布,然后再摇,摇后再静置,如此重复七、八次。

摇青次数和时间,视青叶的变化(香型与叶色)而定,俗称“看青做青”。在后半阶段,必要时辅以“做手”,以补摇青不足。“做手”乃用双手左右将叶互碰,反复数次,但不可使劲用力,动作应力求自然。一般摇青规律是先轻后重,静置时闾先短后长,多摇少做。优异的原料,则只摇不做。

做青间需要保持一定的温湿度

判断做青适度与否,通常于亮处透视第二片叶,以叶面呈亮黄色,叶缘呈焦枯色,近叶缘之叶肉呈淡黄色,靠近主脉及叶柄处呈淡黄绿色,俗称“三节色”为做青叶的理想状态。

前期较嫩的原料,叶片由于失水不平衡而收缩成叶背下凹的“汤匙形”,以手触之,柔软如棉;后期原料硬化则有刺手之感。用鼻闻之,青草味逐渐为花果香所替代,清香又向熟香转化,即谓之兰花香,具有幽而清、浓而不浊、甜香扑鼻之感。做青工艺在岩茶焙制中占有特殊地位,费时最长,一般需要8~12小时。若操之过急,苦水未清,则会给茶汤滋味带来不良影响。做青处理必须周到,才能获得优良成品,但必须有较好的采摘和良好的萎凋作基础。

做青到位后红边已显

岩茶的炒青和揉捻与其他茶类有所不同,是在鲜叶损失部分水分和内质巳起重大变化的情况下进行的,炒青开始锅温较高,用团炒法(闷炒),中间酌情吊炒(透炒),最后以翻炒(半闷半透)结束。

揉捻

因原料纤维化程度较高,起锅后要趁热在特制的、具有十字形阶梯状棱骨的揉茶苈上快速、略成“V”形左右交替揉捻二十余下即行解块,再揉二十余下当茶条已初步形成、茶汁部分外溢时,即投入锅中复炒,即使青叶回软利于复揉,又补充杀青之不足,并使已外溢的茶汁中之醣类、蛋白类、酯类等直接与高温锅接触,起轻度焦化而形成岩茶特有的韵味,时间虽仅半分钟,却对质量起很大作用。

(炒青)

复揉除使条形紧结外,还能提高茶汤浓度,揉二十余下即可进行“走水焙”。“走水焙”在一个较密闭的焙间中进行,在各个不同温度(90~120℃)的焙窟上以“流水法”进行,使复揉叶经历高、低、高不同温度的烘焙,整个过程十几分钟,速度快、工作紧张,故又称为“抢水焙”。

焙至六七成干即下焙,簸扇去片末,然后摊凉约五、六小时,以增进后熟作用,使滋味醇和、色泽沙黄而油润。再经过拣剔,即可进行复焙,约焙一至两个半小时后改用70~90℃低温“文火慢炖"。这是武夷岩茶特有的过程,对增进汤色、耐泡,使滋味醇厚、香气熟化等都有很好效果。最后趁热装箱,这是一种热处理过程,对品质亦产生一定影响。

由于岩茶的分级以内质为主,加上初制细致,并已经过初步簸扇和拣剔,如名丛之类多不再经精制加工。需经精制的,则视其品质条件进行拼配,整理条形,补足火候,然后即可装箱调运。

如今的武夷山,到处都是新鲜事:大豆和油菜套种在茶树间,不用化肥又能防虫;千年岩茶有了新品种,越来越多高学历新茶人涌现;5G、物联网等科技手段广泛应用于茶山……“茶科技”已成为助力茶产业升级、茶农增收的新密码。

“中国传统制茶技艺及其相关习俗”申遗成功的消息传来,武夷山茶人纷纷欢呼雀跃,他们表示“这是全国茶行业同仁共同努力的结果”“既兴奋,又感到责任重大”……非遗技艺传承、创新意义重大,“要努力把传统制茶技艺及其相关习俗传承好,让更多人知茶、爱茶,共享美好生活。”

来源:茶道CN

如涉及版权问题请联系删除

茶寻古“刺桐”

Tea Culture

in Zayton

7月16日,第44届世界遗产大会在中国福州隆重启幕。福州是主场,而泉州则本届“世遗”大会的主角!

“世界最大的港口之一,大批商人云集这里,货物堆积如山……”这是公元13世纪时,意大利人马可波罗在游记中对泉州的描述。第44届世界遗产大会期间,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”项目将提交本届大会审议,中国55项世界遗产清单上有望再添一颗璀璨明珠。

泉州古城航拍

泉州古城朝天门

据国家文物局世界文化遗产司负责人张磊介绍,“古泉州(刺桐)史迹”项目于2017年申报世界遗产,经第42届世界遗产大会审议,审议结果是“发还待议”,会后国家文物局指导当地政府进一步加强遗产保护和管理,加强考古研究和遗产价值阐释和展示,并与国际专业机构建立合作,从技术层面对申报项目进行了重大调整。

“此次申报的‘泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心’项目,主题更加鲜明,价值阐述更加清晰完整,遗产点从原来16处增加到22处,遗产内涵进一步丰富,申报项目的整体质量得到显著提升。”张磊表示。

泉州洛阳桥

泉州曾是10-14世纪世界海洋贸易网络中高度繁荣的商贸中心之一,它作为宋元中国与世界的对话窗口,展现了中国完备的海洋贸易制度体系、发达的经济水平以及多元包容的文化态度。

意大利旅行家、商人马可波罗(1254-1324)

丝绸画里的古刺桐港

也正是这座马可波罗眼中的“光明之城”,是一座茶香四溢、茶史悠久、富有人情味的城市:

——这里的涉茶石刻,是福建茶史最早见诸文字记载的开始,比陆羽《茶经》问世还早300多年。

——这里出产安溪铁观音、永春佛手、南安石亭绿茶等名优茶,而台湾的冻顶乌龙、文山包种茶、木栅铁观音等名茶也是源于泉州安溪。

——这里是铁观音、本山、毛蟹、黄金桂、佛手、梅占等茶树良种的发源地。

——这里磁灶窑、德化窑等名窑出产的瓷器,与茶叶一起通过海上丝绸之路走向世界。

——这里盛行工夫茶,茶店比米店还多,不论是街头巷尾,还是高档场所,都少不了一杯茶。一句“lin die”(闽南语:喝茶)充满了多少人情味!

——这里是世界非物质文化遗产——南音的发源地。听一曲南音,品一壶香茗,道尽了多少了浓郁的乡愁!

央视著名主持人白岩松曾说:“泉州,这是你一生至少要去一次的城市!”

01

福建茶史最早的文字记载

位置:泉州南安市丰州镇

毗邻泉州市区的南安东部丰州镇,有座山峰峦峻峭,奇石叠垒,状如莲花含苞待放,故名莲花峰。

它东连清源山西接九日山,有众多摩崖题刻。石刻中,“莲花荼襟”年代最早,题于晋代太元丙子年。“太元丙子”即东晋孝武帝司马曜太元年(376年)。荼是茶的古体字,在中唐“茶”正式用来代表茶叶前,“荼”是茶最主要的称名。

截至目前,福建还没有发现比“莲花荼襟”更早记载有关茶的文字记载,业界普遍认为这是最早见诸文字记载的福建植茶历史。这方石刻标明的年代,比陆羽《茶经》(780年左右)的问世早300多年。

“莲花荼襟”石刻

同时,这也可以据此推测,1600多年前莲花峰一带有一定规模的茶园。今天,南安市也是泉州的产茶区之一,现有茶园3万多亩,主要分布在蓬华镇、东田镇、翔云镇、英都镇、眉山乡、向阳乡等地,主产铁观音,也有部分绿茶,最知名者当属侨销茶——石亭绿。

南安皇旗尖生态茶园

02

名优茶品种丰富

位置:泉州安溪县、永春县、南安市

泉州是福建乌龙茶的主茶区,也是闽南乌龙茶最重要的产区,出产了安溪铁观音、永春佛手等名茶。

安溪铁观音,是闽南乌龙茶的代表,它与武夷岩茶(大红袍)可谓是福建乌龙茶的“双子星”。铁观音是茶树品种,也是茶名。它创制于1725~1735年间,关于它的发源地,有两种说法:一说是西坪镇尧阳村,由当地士人王仕让发现,此为“王说”;另一说是西坪镇松岩村,由当地茶农魏荫发现,此为“魏说”。不论哪种说法,西坪镇是安溪铁观音的发源地,毫无疑义。

安溪铁观音“王说”发源地——西坪镇尧阳村

“魏说”发源地——西坪镇松岩村(刘洁智 摄)

纯种铁观音俗称“红芽歪尾桃”,所制之茶颗粒卷曲,肥壮圆结,沉重匀整,色泽砂绿,整体形状似蜻蜓头、螺旋体、青蛙腿。冲泡后汤色金黄浓艳似琥珀,有天然馥郁的兰花香,滋味醇厚甘鲜,“音韵”明显。

2008年,安溪铁观音制作技艺列入第二批国家级“非遗”名录。2014年,福建安溪铁观音茶文化系统列入第二批中国重要农业文化遗产名录。

安溪铁观音(左)

红芽歪尾桃(右)

永春佛手,原产于永春县达埔镇狮峰岩。佛手茶又名香橼种、雪梨,因其形似佛手、名贵胜金,又称“金佛手”,主产于福建永春县苏坑、玉斗和桂洋等乡镇海拔600米~900米高山处。

佛手茶茶园(姜杰 摄)

茶树品种属大叶型灌木,因其树势开展,叶形酷似佛手柑,因此得名“佛手”。永春佛手分为红芽佛手与绿芽佛手两种,其中以红芽佛手为佳。茶树树冠高大,鲜叶大如掌,呈椭圆形,尖端较钝,主脉弯曲,叶面扭曲不平,叶肉肥厚,质地柔软,叶色黄绿油光,叶缘锯齿稀疏。

(上)佛手茶,鲜叶叶大如掌(陈雄 摄)

(下)佛手茶母树(刘榕钦 摄)

佛手茶,外形卷曲肥壮,较重实或圆结重实,色泽乌润砂绿或乌绿润,稍带光泽,内质香气浓郁或馥郁幽长。优质佛手有似雪梨香或奶糖香,上品有似香椽香,滋味醇厚回甘;耐冲泡,汤色橙黄或浅金黄、明亮、清澈;叶底肥厚、匀整、软亮、红边显,饮之入口生津,如喉甘润。

佛手茶有雪梨香(刘堂 摄)

南安石亭绿茶,产于石亭绿产于福建省南安市丰州镇的九日山和莲花峰一带。没错,也就是前文所说的“莲花荼襟”石刻的所在地。

石亭绿茶原产地

它又名石亭茶,系炒青绿茶,以具有“三绿三香”的品质风格而著称。它外形紧结,身骨重实,色泽银灰带绿,汤色清澈碧绿,叶底明翠嫩绿,是为集“三绿”之美;滋味醇爽,香气浓郁,似兰花香,又似绿豆及杏仁等香气,誉为“三香”。

石亭绿茶,是著名的侨销茶。1954年,周恩来总理在印尼万隆举行的“亚洲会议”上,用福建南安石亭绿茶招待国外元首及亚非各国友人。

石亭绿茶

泉州产茶历史悠久,清源山茶是泉州最古老的名茶之一。清源山茶为守僧、山户所种,明朝时已闻名遐迩。明·许次纾《茶疏》云:“武夷之外,有泉州之清源,倘以好手制之,亦武夷亚匹。”明·陈懋仁《泉南杂志》载:“清源山茶、青翠芳馨,超轶天池之上。”明·谢肇淛《五杂俎》载:“今茶品之上者,松萝也、虎丘也、龙井也、天池也,而吾闽武夷、清源、鼓山三种可以角胜。”由此,足见清源山茶的地位。

清源山老君岩

清源洞前的《纪德碑》

清源山现存一方明万历三十六年(1608年)何乔远撰写、位于清源洞前的纪德碑,其碑文记录了当时官府保护清源山茶生产之事,是清源山民种茶的历史见证。

碑文如下:

泉山之名,载于汉书,故以名州,清源是也。四方宾客,本州士庶,乐慕名胜,游览不绝。守僧支应不瞻,或逃或困。山户种茶,游人采撷,圃芽靡遂。詹君仰宪,鸠材修洞,出资买田,请于官府,蠲饷给僧,并严采茶之禁。守僧山户共德詹君,来请乔远记之。詹君之意,非为守僧山户,实欲四方宾客、本州士庶生游览之光,遂纪律申旨,爰作记文,万历三十六年四月望日。

在泉州民间,还流传着一种名叫“清源茶饼”秘方手抄本。清光绪时,在武夷山清源洞为僧的南安人郑青松得到此密传手抄本,并和徒弟倪志元(又名倪鸿贵)在武夷山开始制作茶饼。几经流转,清源茶饼秘方流传至今,依然是闽南人最喜爱的茶饮之一。它系用名茶搭配中草药材按特定工艺精制而成,配方独特,工艺考究,具有开胃健脾、帮助消化、提神醒脑的效用,既可当茶饮,又可作药用,气味芳香醇厚,老少皆宜。

03

茶树良种宝库

位置:泉州安溪县

安溪县,除了有铁观音这一闻名世界的名茶,还是茶树良种的宝库。这里是44个茶树良种的发源地。

1984年11月,全国茶树良种审定委员会首批认定的30个国家级良种中,安溪县就占了6个:铁观音、黄金桂(黄旦)、本山、毛蟹、大叶乌龙和梅占。

安溪乌龙茶四大当家品种

另外,安溪还是台湾同胞的重要祖籍地之一,是冻顶乌龙、文山包种、木栅铁观音的起源地。

早在明万历年间(公元1573-1620年),安溪乡民就开始入垦台湾,选择有山有水,地形与安溪相似的地方拓荒种茶。1798年,大量的安溪人移民台湾,带去了茶苗,也带去了安溪的茶俗。1855年,安溪人林凤池率先把乌龙茶引入台湾,种植在台湾冻顶山,相传这就是台湾冻顶乌龙茶的起源。

在制茶上,安溪西坪人王义程在台湾对从家乡传到台湾的乌龙茶制作技术进一步加以改进,创制出台湾包种茶,并在台北县茶区大力倡导和传授。1896年,安溪福美村张迺妙、张迺乾兄弟将家乡的铁观音茶苗引入台湾,在木栅区樟湖山种植成功,从此,木栅铁观音声名远扬,成为台湾铁观音的主要产区。

04

瓷茶最“中国”

位置:泉州德化县、晋江市

丝、瓷、茶,是中国文化的三大标志性符号,也是中国影响世界、横跨千年的“文化IP”。

德化瓷,是福建贡献给世界的一抹纯净釉色。它,晶莹如玉,莹润似脂,坚致细腻,蕴藏着素雅圣洁的美。如同钟情于茶叶这枚神奇的东方树叶一样,欧洲人对德化瓷也是犹如热恋般心醉不已,尤其是生性浪漫的法国人,将这种素净的陶瓷称为“中国白”。

为了它,一支支贸易船队,铤而走险,频频往来于大洋之间,纵是惊涛骇浪葬身鱼腹也在所不惜。因为,它的美丽,总是与财富是划等号的,那些沉没大海的无数古瓷,便是一部浓缩的陶瓷外销史。

磁灶窑是泉州宋元海上丝绸之路另一见证。

它位于泉州晋江市磁灶镇,是宋元时期泉州重要的陶瓷外销窑口。于1956年被发现。各窑址都出土了大批瓷器和窑具。窑址多分布于梅溪两岸,计有26处。

其中,最有代表性的是金交椅山窑址,其年代为五代至南宋时期,出土有多种器形的青瓷和酱黑器。

磁灶窑产品在日本和东南亚的菲律宾、印尼等国均有发现,从而证实磁灶是闽南地区生产外销陶瓷的重要窑场。

05

茶,从故乡到他乡

位置:泉州市区

“工夫茶,闽中最盛。”工夫茶这一雅俗共赏的品饮方式,因深植于寻常百姓生活而得以深远流传,且历久弥新。

“早茶一杯,一天威风;午茶一杯,劳动轻松;晚茶一杯,提神去痛;一日三杯,雷打不动。”这句流行于闽南地区的俗语是泉州人一天生活的真实写照。茶,从早泡到晚,是泉州人习以为常的平凡生活。

游走街头巷陌,也常见街坊邻居在门前围坐,泡茶闲聊。如果到酒楼吃饭,包厢里也通常会隔出一小间茶室,一边泡茶,一边迎客。即便是上班族,办公室里也少不了一张泡茶桌和一套工夫茶具……可以说,如同饥来吃饭困来眠,泡茶喝茶是福建人近乎本能的生活习惯,而且一道工夫茶还深蕴着福建人为人处事的智慧。

泉州人把喝茶称为“呷茶”,不论是待客迎宾,还是谈事谈生意,都会请你坐下先“呷”一杯茶。“呷”的字面意思是“小口喝,吸饮”,闽南语里的意思则是“吃”。望文生义,“呷茶”充满了闲情逸致,这样慢泡细品的饮茶方式似乎是当今快节奏生活的逆行。于是,当茶在盖瓯里泡开、斟出香馥的茶汤时,拉近了人与人之间的距离,气氛也渐渐融洽起来,大有“万丈红尘三杯酒,千秋大业一壶茶”的情怀。

茶是故乡浓。纵然背井离乡,茶也是福建人戒不掉的乡愁。都说“凡有海水的地方就有福建人”,泡饮工夫茶尽管悠闲惬意,但丝毫没有弱化闽人骨子里“敢拼会赢”的强大精神基因,并伴随着他们的足迹流布四海。在福建侨胞聚集的东南亚地区,街市上随处可见百余年历史的老茶行,就连包装也依然保留着古早的纸包。

曾经,故乡茶和亲人们的千叮咛万嘱咐,一起被装进了行囊,然后挂帆而去,驶向未知的南洋。茶是慰藉,也是他们的生计,并在代代相袭中,成为游子牵系家国的情感纽带。

06

南音香茗里的家国梦

位置:泉州市区

听南音,呷茶,是与泉州古城最亲密接触的方式。

南音,又名弦管。发源于福建泉州,用闽南语演唱,是中国历史悠久的古汉族音乐。 琵琶轻弹,洞箫幽幽,浅吟低唱,音符和旋律,穿越了千年的岁月,在空气里潆洄飘荡。少时不解曲中意,只知腔调咿咿呀呀,还带着点悲凉与惆怅。后来,直到有一天,蓦然听懂了,原来清词丽句背后是绵长的乡愁与思念,更是浓稠的家国梦。

南音有“中国音乐史上的活化石”之称,两汉、晋、唐、两宋等朝代的中原移民把音乐文化带入以泉州为中心的闽南地区,并与当地民间音乐融合,形成了具有中原古乐遗韵的文化表现形式。南音起源于唐,形成在宋,南音的唱法保留了唐以前传统古老的民族唱法,其唱、奏者的二度创作极富随意性,而南管的演奏上也保持在唐宋时期的特色。其音乐主要由“指”“谱”“曲”三大类组成,是中国古代音乐体系比较丰富、完整的一个大乐种。

南音有“中国音乐史上的活化石”之称,两汉、晋、唐、两宋等朝代的中原移民把音乐文化带入以泉州为中心的闽南地区,并与当地民间音乐融合,形成了具有中原古乐遗韵的文化表现形式。南音起源于唐,形成在宋,南音的唱法保留了唐以前传统古老的民族唱法,其唱、奏者的二度创作极富随意性,而南管的演奏上也保持在唐宋时期的特色。其音乐主要由“指”“谱”“曲”三大类组成,是中国古代音乐体系比较丰富、完整的一个大乐种。

南音有“中国音乐史上的活化石”之称,两汉、晋、唐、两宋等朝代的中原移民把音乐文化带入以泉州为中心的闽南地区,并与当地民间音乐融合,形成了具有中原古乐遗韵的文化表现形式。南音起源于唐,形成在宋,南音的唱法保留了唐以前传统古老的民族唱法,其唱、奏者的二度创作极富随意性,而南管的演奏上也保持在唐宋时期的特色。其音乐主要由“指”“谱”“曲”三大类组成,是中国古代音乐体系比较丰富、完整的一个大乐种。

来源:茶道传媒

如涉及侵权请联系删除