中国茶在欧洲早期的传播主要通过航海家、传教士、商人、医生、植物学家、贵族等多元主体在东方探索中的茶事活动展开,总体上呈现出闻茶、食茶、识茶的历史进路。在此过程中,人们对茶的印象主要发轫于各类通信游记的文献传播和口口相传的见闻想象,一度存在着对茶的神圣化和污名化的认知偏差与误读,茶叶成为东方想象和集体记忆下的意向符号。随着茶叶商品进入欧洲,精英阶层在饮茶消费时尚的形成中发挥了引领作用,普通大众基于身体关切的茶健康需求日益扩大。在各国对中国茶的认知需求不断深入的情况下,茶作为异域文化的他者误读被逐渐澄清,并在茶植物学、茶医学、茶化学等方面得到了在地化发展。

关键词:中国茶文化;欧洲茶文化;文明互鉴;茶文化共同体;茶文化全球化

引言

当今世界全球化与逆全球化的博弈与张力始终存在,并伴随着不确定性风险频发,给人类文明发展带来诸多挑战,如何增进全球文明交流对话、如何深化人类命运共同体建构?成为人类社会可持续发展面临的一个重要时代命题。尤其是新冠疫情爆发后,各国政治、经济、文化、社会、生态等方方面面的文明发展都受到不同程度的影响和挑战,增进各国信任与合作、增强理解与包容、凝聚文 明共识成为 这一时代命 题的新内涵。在东西方文化交流史上,中国茶文化由于具备物质文化、社会组织文化和精神生活文化等不同层次面相[1],在向西方世界的传播过程中便被赋予浓郁的文明互鉴与融通意涵,推动了“世界共饮一杯茶”的茶文化共同体建构。

在中国茶文化的全球传播历程中,欧洲是东方树叶进入西方世界的首站。从现有研究文献来看,以英国、葡萄牙、荷兰、法国等欧洲国家茶文化为主题的成果已经较为丰富,但大多是基于各国本土茶文化发展史来梳理,呈现出分散的点状文化史研究样态,缺乏对中国茶文化作为一种东方“异文化”如何在欧洲从陌生到熟悉、从偏差误读到清晰认知、从污名排斥到广泛认同的整体性研究分析。对于中国茶文化在欧洲早期传播中的本土化转变而言,其本身就是文明互鉴的融合过程,对于当下尊重全球文化多元、各美其美、美美与共的人类文明共同体建构具有重要的历史借鉴和现实观照意义。因此,围绕中国茶在欧洲的早期传播进行整体性溯源考古和研究分析,成为本文聚焦问题域所在。

一、

闻茶:东方想象与集体记忆下的意象符号

费孝通先生曾言:“文化是人为的,也是为人的”[2](P441)。归根结底,文化是人类 社会实践的产物,文化的传播与演进亦是人类拓展自身实践广度和深度的结果。中国茶文化向欧洲世界的传播,便是得益于大航海时代欧洲各国的探险家、传教士、商人等多元主体开展东方探索的群体性行动。据威廉·乌克斯考证, 茶最早由荷兰人在1610年传入欧洲,而欧洲文献上最早记录茶叶的书籍则是1559年威尼斯作家拉姆西奥所著的《中国茶》和《航海旅行记》两部著作[3](P19)。也就是说,茶来自中国,自一开始就是欧洲人对茶这一新奇事物源起的最初记忆。事实上,拉姆西奥作为马可·波罗的第一位传记作者, 其对中国茶的描述大多是在与东方探险者交谈时的对话记录,这些记录带有浓郁的故事色彩。讲故事的人在搜寻自身东方之旅的记忆库时,会掺杂较多的个体主观想象和夸张描述以增强自身经历的传奇性。这就使得欧洲早期对中国茶的初印象也掺杂着一种神秘的距离感,成为多元主体东方想象与集体记忆建构下的产物。比如,作为第一批接触到茶的欧洲人,葡萄牙人在日本 首次见到了中国茶。商人区华利(Jorge A' lvares)曾多次航行到过中国,并在日本鹿儿岛待了数月。1547年, 区华利用西班牙语写下了欧洲人对茶的第一个含糊其辞的提法,从他的描述中可以清楚地看出,他并不完全清楚茶是什么。

他们喝大米酿制的烧酒,还有一种不管老少人人都喝的常见饮料……在夏天是大麦水、冬天是加入某种草药的热饮。不过,我从来没有找出它们是什么草药。他们在冬天和夏天都不喝冷水(只喝这种草药热饮)。[4](P113-115)

在欧洲商旅的集体记忆中,茶被视为是一种东方草药,对许多疾病具有神奇的疗效。在拉姆西奥的《航海旅行记》中,记录了波斯商人查吉·梅梅特的东方记忆,梅梅特在分享东方记忆时把茶称为“Chiai”。

他告诉我一些新奇又令人愉快的事情。他说,在整个中国,人们用另一种药草,或者更确切地说是使用它的叶子, 这些叶子被称为 “中国茶叶”(Chiai)……他们把这种药草,不管是干的还是新鲜的,都放在水里煮。空腹喝一到两杯这种汤可以缓解发烧、头痛、胃痛、腰疼或关节痛……此外,这种草药水对无数其他的疾病都有疗效[5](P248)。

由于13世纪末马可·波罗(Marco Polo)口述东方游记的出版, 欧洲对东方世界充满向往;而随着中国茶的见闻故事进入欧洲,作为消息灵通人士的知识精英们更是成为继探险家和商人之后助推中国茶传播的又一重要群体。16世纪时,意大利作家乔瓦尼·博特罗 (Giovanni Botero)在其著作《论城市伟大至尊之因由》中写道:“既然中国最接近于世界上任何部分的东方,因此她享有所有那些归因于东方的完美。” 博特罗特别指出中国茶的神奇功效,并与欧洲饮酒习惯进行对比:“他们还有一种草,可榨取精美的汁液代替酒供其饮用。它也能保持他们的健康,使其避免由于像我们一样过度饮酒而导致的所有罪恶 (疾病)。”[6](P70) 博特罗此时还不知道茶的准确名称,却坚信茶具有治病健康的功效。可以看出,中国茶具有神奇药用价值已经成为欧洲精英阶层基于长期以来口述媒介、文字媒介下历史想象的集体记忆。如果说探险家和商人发现了中国茶, 那么,欧洲耶稣会士们的东方传教之行则给茶融入了更多的神圣化意涵。据荷兰语言学家乔治·范·德瑞姆(George van Driem)考证,跟随商旅和探险者从海上航线进入东方世界的耶稣会士们,最早在岛国日本见到了中国茶,尽管他们或许并不知道日本的“抹茶”源自中国。1564年,在葡萄牙耶稣会士路易斯·阿尔梅达(Luís d’Almeida)与同僚的通信中写道:“这种细细磨碎的草药粉末放在一个陶瓷容器里,把它和非常热的水混合,然后喝它。”[5](P239)1565年, 阿尔梅达在给友人的一封信中再次对日本上流阶层中流行的茶饮生活进行了更为详细的描述:

沉浸在名流和财富交际中的日本人有一个习俗, 就是用最昂贵的装备来款待尊贵的客人,这些装备包括用一种名为茶(Chia)的甜味药草酿造的饮料所需的每一种器具……这种草药粉本身的价格相当高,他们在隆重的宴会上才会提供这种粉末制成的饮料[5](P268)。

与航海探险家与商人通常以向人口述的形式留下对茶的只言片语不同,耶稣会士对茶的描述大多见于私人通信之中。由于欧洲前往东方传教的耶稣会士大多具有较高的文化素养,加之宗教信仰的虔诚敬畏心,其对茶的描述相对传奇故事更为真实可信。与此同时,由于这一时期的耶稣会士大多在东方世界游历多年,有较多的机会接触到不同地域的饮茶习俗,这就使得耶稣会士群体成为向欧洲介绍中国茶的最佳信源之一。比如, 葡萄牙多明我会士加斯帕·达·克鲁兹(Gas-par da Cruz) 比马可·波罗都要早几十年到过中国, 是目前比较公认到达中国的第一位传教士。克鲁兹在广东喝过茶,他以亲历者视角描述了中国人家庭生活中的茶饮习俗,并再次提及了茶的药用功效。

每当一个人或几个人来到一个有地位的人的家里,他们都有这样的习俗:给他们每人一个可爱的盘子和一个瓷杯,每人都会被提供一种他们称之为“茶”的温暖的饮料,这种饮料是淡红色的,具有药用功效,他们习惯喝这种用草药浸泡的有点苦的饮料[5](P271)。

实际上, 基督教传教士们在接触茶的过程中,也逐渐关注到茶在中国、日本等东方国度所蕴含的权力关系、伦理秩序乃至宗教化的神圣意涵。比如,16世纪末,西班牙传教士胡安·冈萨雷斯·德·门多萨(Juan González de Mendoza)对传教士们的东方记录做了资料考证和整理,出版了著名的《中华大帝国史》,在欧洲产生了深远影响,其中就记录了中国当时普通老百姓日常生活中的茶礼茶俗。

(主人)请他喝好酒或一种全国普遍饮用的饮料,这种饮料是用草药制成的,对心脏很有好处,饮前要加热。这样的礼节在邻里互访时也使用。[7](P84)

同样,葡萄牙传教士路易斯·弗洛伊斯(LuisFrois)曾在中国澳门和日本传教生活多年,也观察到了日本茶室在当地人心中的神圣洁净感,甚至建议耶稣会士们应该利用这一点在茶室里举行弥撒接待当地基督徒,以提升传教仪式感和神圣性。著名的意大利传教士、东方耶稣会会长范礼安(Alexandro Valignano)甚至向他的同僚们传授经验,专门介绍了应该如何结合茶道仪轨来做弥撒。为了利用中国和日本对茶的挚爱和对茶礼的尊崇,传教士们甚至生发奇思妙想,将中国本土宗教中的观音和基督教圣母玛利亚的形象合二为一,发明了“玛利亚观音”(Mariya Kannon)雕像。一方面供在东方传教的耶稣会士们供奉,另一方面通过尊重东方偶像崇拜的风俗来更好地融入当地文化、传播基督教。

为了向天父显示他的知足和喜乐,他整日待在他的茶室里,基督徒和外邦人都非常珍视这个地方,以便在这个洁净的地方消遣娱乐,这里也是基督徒聚集和做弥撒的地方。[5](P272)

综上可见,基于探险家、商人、传教士乃至文化精英等多元主体的东方想象和集体记忆建构,中国茶逐渐成为一种东方意象和文化符号。尽管绝大多数欧洲人并没有真正见到过中国茶,但却已经在口口相传、游记手稿、文艺作品中形成对茶作为一种异域文化的听闻、传闻、奇闻的初印象。正是由于这种“闻茶”印象的广泛传播,才使得其后欧洲海外贸易拓展将茶叶作为重要的东方商品成为可能;而随着茶叶贸易的繁盛,从茶树种植、茶叶生产、茶化学机理、茶医学功效、茶生活方式等各个方向的茶事活动不断丰富,推动了欧洲对中国茶的全面深入了解,消除了一度存在的对中国茶的认知误区,也促进了欧洲茶文化的本土化发展。

二、

食茶:从精英消费时尚到大众身体关切的转向

自14世纪到17世纪,欧洲各国相继经历了文艺复兴和宗教改革,大航海时代的兴起更是助推了各国海外殖民和贸易的繁荣。葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等国通过组建各类大型海外贸易公司争夺东方市场,茶叶也成为各国争夺的重要战略商品。茶叶在欧洲上流社会精英阶层中的流行,带动了一定的饮茶消费时尚,但如何进一步推动茶叶的销量、形成更为广泛的消费群体?则需要从茶叶本身有利于健康的身体关切上深入挖掘。在欧洲早期传播中,从精英消费时尚到大众身体关切的转向也表现得淋漓尽致。

继葡萄牙首开东方之旅后,荷兰、西班牙、英国、法国等欧洲国家也相继加入了航海探险的行列。由于当时明王朝一度实施海禁政策,各国通常以东印度群岛及日本诸岛为海外贸易中转站,建立各类商馆据点。由此,一般跟随商船抵达东方的欧洲人也首先观察到了日本抹茶的饮用。比如,荷兰传教士范·林索登(Jan Huygen van Lin-schoten)常年在东方收集各类商业情报信息,他在日记中描述了在各国的饮茶见闻,“这种草药在这些国家受到高度重视,所有有钱或有社会地位的人都将这种被称为‘茶’的草药保存在某个秘密的地方,有地位的绅士们甚至自己制备这种饮料,他们随时可以提供这种热水来款待任何客人或朋友”;英国东印度公司合伙人理查德·威克姆(Richard Wickham)于1615年写信给在日本京都的朋友伊顿,恳请他为自己代为购买一罐最好的茶叶,“请您为我买一罐京都最好的茶叶,两箱火药和箭头,用大约六个京都镀金方盒子装好以便放入木桶中,不管它们花了您多少钱,我都会从您那买下它们”[5](P291-293)。茶在东方世界作为上流阶层日常社交重要饮品的信息传入欧洲后,也迅速在欧洲精英群体中掀起了效仿之风。葡萄牙凯瑟琳公主把茶叶作为与英国国王查理二世结婚的嫁妆,英国安妮女王在早餐时以茶来代替麦酒,荷兰诗人皮耶特·科内利松·霍夫特、康斯坦丁·惠更斯等定期组织“穆登文化圈”茶沙龙,法国塞维涅侯爵夫人向女儿介绍牛奶配茶的创新做法,在欧洲各国,来自东方的茶叶已经成为上流社会的消费时尚。

法国符号学家罗兰·巴特(Roland Barthes)认为,一个时代的流行元素往往充满了符号化的隐喻,而最后指向的都是“人类意识中最严肃的主题(我是谁)”[8](P286),人们对流行元素的推崇正是在社会生产和生活中努力追求和回答 “我是谁”这一问题的自我确认。茶在欧洲上流社会的传播,一方面源于几个世纪以来对东方世界的心驰神往、对异域文化的想象追逐,另一方面也是随着资本主义发展所带来的消费文化的一种时代符号选择。换言之,茶叶消费逐渐成为一种资本主义新兴消费方式在欧洲的典型时尚景观,也逐渐自上而下开始影响 到大众消费 者群体。当然,对于大众群体而言,早期昂贵的茶叶商品并非人人可得之物,在各国茶叶贸易不断扩大的前提下,欧洲市场茶叶的价格也逐渐下沉,不同品质茶叶走向不同价位,也使得大众化的茶叶消费得以可能实现。比如,在英国上流阶层,流行在下午茶围着较矮的茶桌悠闲品饮着昂贵的高品质茶叶,这些茶叶被称为“低茶”;下层大众阶层在进行了一天的工厂劳作之后,则在傍晚围着较高的餐桌喝上廉价粗制的茶叶, 这些茶叶被称为“高茶”[1]。与上流社会以消费茶这一东方神叶来彰显身份地位不同的是,普通大众更多的开始关注饮茶本身对健康的作用,呈现出从单纯的茶消费时尚向茶健康身体关切的转向。这种转向,在欧洲早期茶文化传播过程中, 推动了茶植物学、茶化学、茶医学等茶科学的发展,也进一步推动了欧洲对中国茶的全面认知。其中,影响最为深远和持久的是关于茶健康的争论探讨。

荷兰医生雅各布·德·邦德 (Jacob de Bondt)曾在巴达维亚生活多年,他曾记录了对茶的近距离观察,指出茶“叶子边缘有效的凹痕”“喝起来味道有点苦”“有利尿排液的作用, 能提神除困,还能消除从胃部上升到大脑的气体,从而减轻哮喘”[9](P95-97)。另一位著名的荷兰医生尼古拉斯·杜普(Nicolaes Tulp)撰写了《医学法典》一书,在当时极具权威与流行, 这本医疗手册专门介绍了“草药茶”,记录了杜普了解到的来自东印度群岛当局对茶的描述,指出茶“有长而尖的叶子,有锯齿状的边缘和微小的纤维根,以及它不仅生长在中国和日本,而且也生长在暹罗”;杜普对茶极其推崇,在医疗手册中用了大两篇介绍茶的健康功效,指出“没有什么比这种药草更有益健康的了,因为它能延年益寿,对抗任何可能妨碍身体健康的疾病,茶也不仅仅使身体更强壮,而且还能减轻结石的疼痛……茶还可以缓解头痛、 感冒、眼睛或胸部发炎、呼吸急促、胃痛、肠胃不适、乏力和困倦,这些(症状)都可以 通过茶得到 强烈抑制”[10](P400-402)。杜普既是当时著名的外科医生,又因担任阿姆斯特丹市议员活跃于政商界,甚至在从职业医生退休后当选为阿姆斯特丹市市长并连任了四届,其《医学法 典》不断再版 并广泛传播,喝茶能治百病的说法也在荷兰全国乃至欧洲各国不断高扬。为此,甚至有人猜测杜普之所以盛赞茶叶的药用功效可能存在背后的既得利益,或是从荷兰东印度公司那里收到了一笔称颂茶叶的润笔费,因为该公司是当时欧洲茶叶的唯一供应商。不管怎样,在杜普等人的大力倡导之下,普罗大众出于对维护身体健康的关切,也纷纷开始了饮茶生活。

由于欧洲普通大众对茶的需求日益扩大,街头茶店也开始出现,以茶健康为噱头进行宣传推广也成为茶店常见的营销手段。比如,在1658年9月30日的《政治快报》上刊登了一则茶广告:

这个已为所有医生认可的优秀的中国饮品,被中国人称为Tcha, 其他国家称之为Tay或Tee,在英国皇家交易所附近斯威廷出租屋的“苏丹王妃”咖啡屋售卖[5](P388)。

鉴于茶有益健康的广泛美誉度,人们也不断发明食茶新方式,将茶融入日常饮食之中。比如,1669年,凯内尔梅·迪格比(Kenelme Digbie)爵士在他的食谱著作中向人们推荐了“配合鸡蛋一道享用的茶”,因为当时英国工厂集体劳动普及,许多工人在结束一天劳作下班回家时经常已经是饥肠辘辘,而“鸡蛋茶”快速便捷又健康迎合了大众需求。

对于接近一品脱的饮料,需要取两个新鲜鸡蛋的蛋黄, 配上适量精制糖和足量的汤并打匀,当这些和好之后, 把茶倒在鸡蛋和糖上搅拌均匀,趁热喝了。这适用于人们从外出差回来非常饥饿但又不方便马上吃上一顿好饭的情况。当下就能驱散胃的夹生感和疲乏,顿时穿过整个身体并进入血管之中……[11](P155)

1685年,法国作家菲利普·西尔维斯特·杜福尔(Philippe Sylvestre Dufour)在一篇谈论咖啡、茶和巧克力的论文中指出, 茶可以缓解中风、昏睡、瘫痪、头晕和癫痫、白内障、眼睛酸痛、耳鸣和其他许多类似的症状,并且认为荷兰人之所以有嚼食茶叶的习惯,主要是为了吸取茶叶的全部营养成分,“如果他们(荷兰人)吃茶叶是为了吸收茶叶的所有营养,他们当然就会以拌沙拉的方式吃下整片茶叶,就像在东印度的荷兰海员一样加上油和醋然后食用茶叶”[12](P217)。综上可以看出,欧洲早期茶消费从上流社会向普通大众的广泛深入, 真正的原因并非是为了追逐流行消费时尚,而是在于对饮茶有益身体健康的确信,相信饮茶可以有助于消除许多常见的疾病。

三、

识茶:作为异域文化的他者误读与澄清融合

随着茶的神奇功效的广泛渲染传播以及各个阶层饮茶生活的日益深入,欧洲人对中国茶的消费需求也日益增加。自17世纪初中国茶首次传入欧洲,直到18世纪中叶,近150余年的东方神叶故事在欧洲各国流传,但普通大众却从未真正见到过中国茶树的种植栽培、从不了解茶叶是如何加工生产的,中国茶文化作为一种异域文化成为欧洲人眼中的“他者”而一度被误读乃至污名化。比如,在18世纪初的英国就曾一度出现将女性饮茶者视为长舌妇、将男性饮茶者视为同性恋者的文学作品,甚至一度在欧洲植物学家群体中也存在着对中国茶的认知误区。从欧洲早期中国茶的传播来看,各国在闻茶、食茶之后也在不断增加对茶的深入认知和研究,经历着廓清误读的澄清融合过程。

比如,由于欧洲贸易商在引进中国茶时同时进口了绿茶和武夷茶, 这两种茶的颜色口感不同,一些欧洲人由此被误导,认为绿茶和武夷茶来自两种不同的植物。荷兰传教士弗朗索瓦·瓦伦汀(Fran ois Valentyn)曾到东印度群 岛传教,就宣称绿茶和武夷茶为完全不同的植物种类,认为“主要(不同)品种的茶来 自于不同的茶树种类,它们之间很容易区分;正如这些茶树长出可以显著区分彼此的叶子”[13](P14-15)。1756年,英国作家乔纳斯·汉威(Jonas Hanway)在《论茶》中再次呼应了瓦伦汀的观点,指出“绿茶的灌木丛和叶子与武夷茶非常相似,这需要植物学家的学识才能区分它们”[14](P5)。1759年,英国植物学家和药剂师约翰·希尔(John Hill)对从中国采集的茶叶标本进行研究,认为武夷茶的样本有更小的深色叶和六瓣花,而绿茶的样本则有更长的浅色叶子和九瓣花,由此得出了所谓支持瓦伦汀和汉威观点的植物学佐证[15](P21-22)。

瓦伦汀对茶树物种的错误认知,甚至影响到瑞典著名植物学家卡尔·林奈(Carl Linnaeus)。林奈曾在荷兰哈德维克大学获医学博士学位,并常去莱顿大学游学,由于在莱顿大学读到了瓦伦汀关于东印度群岛和远东的文稿记录,由此开始质疑不同茶叶来自于同一植物物种的说法。在此后与希尔的书信交往中,林奈进一步被希尔的植物学佐证所误导,最终在1762年出版《植物种志》第二版时,将茶分为两个不同的物种,区分了武夷茶和绿茶,认为武夷茶有六个花瓣而绿茶有九个花瓣。英国植物学家约翰·埃利斯(John Ellis)与林奈保持着大量的书信联系,1768年埃利斯给林奈写信说, 英国东印度公司的托马斯·菲茨胡格(Thomas Fitzhugh)在中国生活多年,可以证明绿茶和武夷茶是来自于同一种植物,并推测林奈“一定是被希尔博士蒙蔽了”[16](P232)。但显然,林奈并未听取埃利斯的意见,没能回到采用第一手茶树资料来研究判断的正轨上来。实际上,18世纪60年代,英国已经有人把茶树从广州带回英国作为观赏植物,而由荷兰从日本带回欧洲的茶种也在英国得以种植。然而,尽管中国茶已经进入欧洲本土, 但对茶叶的正确认知依然充满曲折。例如 ,1789 年 , 英国皇家植物园的威廉·艾顿(William Aiton) 将武夷茶进一步分成窄叶类茶种和宽叶类茶种两大类[17](P230-231);1790年,葡萄牙耶稣会士和植物学家若昂·德·洛雷罗(Joao de Loureiro)凭借自身在越南、中国澳门和广东等地近40年的长期生活见闻,认为茶的物种可以分为南圻茶、广东茶和油茶三大类[18](P338-340)。

真正推动欧洲各国对中国茶有全面准确认知的,依然是活跃在东方探索一线且具有一定文化素养的传教士们,其中很多传教士同时也是医生、商人、植物学家、博物学家。由于长期在东方各国传教和旅居,这些传教士们深入了解当地的人文风土,见到过茶树、观察到过茶叶制作的过程、品饮过不同品质的茶叶,对各国社会生活中的茶礼、茶仪、茶俗也都做了较为深入的第一手记录。比如,意大利传教士马蒂诺·马尔蒂尼(Martino Martini)1640年从里斯本出发,1642年抵达中国澳门,此后多年一直在杭州居住,1651年乘荷兰船只返回欧洲,他绘制的反映中国风土人情的地图绘本被荷兰出版人琼·布莱欧(Joan Blaeu)收录进1655年出版的《新地图集》第六部分,记录了他在中国对茶详细的一手见闻。

这种小小的叶子与西西里漆树的叶子很相似。但是,我相信它们不是同一个种类。它不是野生的,而是栽培的,不是普通树木,而是一种可以分枝成许多枝干的灌木,它的花与西西里漆树也没有太大的区别,但白色中略偏黄……为了制作这种饮用的“茶”,他们小心翼翼地逐一用手采摘春天的第一片嫩叶。然后他们把叶子放在铁锅里,用慢火把它们轻轻地加热,随后把它们放在一块质地好的平滑的垫子上,用手把它们揉卷起来。而后,他们再次开火,并再次滚动茶叶,直到它们卷曲和完全干燥[19](P106-107)。

应该说,马尔蒂尼的一线报告涉及了茶树种植和茶叶制作, 已经十分详尽且具有说服力,对欧洲全面把握茶叶的植物学特性提供了丰富有力的素材。此后,为了进一步澄清欧洲大众对不同茶叶是否出于同一种植物的疑惑和误解,也为了不断增加对茶科学的知识储备,应对日益增长的大众饮茶渴求, 各国也都不断派出植物学家、医生、博物学家等专业人士前往东方深入考察。

荷兰医生和植物学家威廉·滕·赖恩(Willem ten Rhijne)曾被荷兰东印度公司雇用前往日本,他在长崎对茶进行了第一次长期的近距离植物学研究。赖恩撰写了《论茶树》一文,被收入至另一 名荷兰植物学家雅克布斯·布雷内(Jacobus Breyne)于1678年出版的两卷本植物汇编的附录中。赖恩明确指出,日本茶和来自中国厦门的茶出自同一种植物,即使在日本,从贵族们喝的精制茶到平民喝的较为粗糙的不同品级的茶也都来自同一种茶树;赖恩还对茶树的解剖结构进行了描述,证实了荷兰医生们认为茶叶有益健康的观点[20](附录)。1682年至1686年期间,受雇于荷兰东印度公司的德国医生安德烈亚斯·克莱耶(An-dreas Cleyer) 与他的园丁乔治·梅斯特(George Meister)在日本出岛带走了活的茶树种,并在荷兰巴达维亚殖民地花园中种植了茶树,还将包括茶树在内的许多东方植物运回了荷兰。此后,另一名德国医生 和博物学 家恩格尔伯 特·卡姆弗(Engelbert K mpfer)也来到巴达维亚,并在日本居住了两年多, 对茶树进行了植物学解剖研究,在1712年出版的关于日本的五卷本著作中再次明确重申了日本的茶树与中国的茶树属于同一类物种[5](P376)。1698年,英 国皇家学会会员、植物学家、外科医生詹姆斯·郭明翰(James Cunning-ham)被英国东印度公司派往厦门, 此后长期在舟山群岛考察,于1702年报告了他在东方一线对茶树的研究报告,并将茶叶标本寄回了英国。相关报告被刊登在《哲学汇刊》上,在报告中郭明翰明确指出,“英国人常喝的三种茶叶都来自同一种植物,只是由于一年的季节和土壤不同才造成这些差异”“武夷茶是用三月初最早一季被采集的幼芽并在树荫 下阴干制作 的,绿茶是在4月制作的,最后一季的松萝茶是在5月和6月制作的”[21]。正是在各国深入探索中国茶的真实面相的不断努力下, 欧洲大众对中国茶长期存在的错误认知得以澄清纠正, 东西方文化交流也得到进一步深化与融合。

四、

结语

总的来看,中国茶在欧洲早期的传播,呈现出闻茶、食茶和识茶的历史进路,符合主体文化认知的基本逻辑发展过程。在闻茶阶段,欧洲处于对茶单纯的“道听途说”式的文字阅读与口述传递之中,整体上是一种想象与记忆互动建构的茶印象;在食茶阶段,欧洲各国从中国、日本等地引入茶叶商品,逐渐在本土形成饮茶群体,乃至掀起茶叶消费的时尚;而大众化的饮茶习俗的养成则有赖于人们对茶有益健康的身体关切;在识茶阶段,人们迫切希望能够对茶有真正近距离的接触和清晰认知,此前中国茶作为一种异域文化的他者误读也在这一阶段得以澄清,各国还在发展茶植物学、茶医学、茶化学等方面实现了茶文化的本土化。

应该说,欧洲早期对茶树种植、茶叶加工制作以及茶商品品质区分等茶知识、茶技艺、茶科学的渴求, 是中国茶融入欧洲各国社会生活的历史渐进结果。一方面欧洲对茶的喜爱不断增加,逐渐成为重要的日常生活饮品, 普通大众开始有着从闻茶、食茶到识茶的认知需求;另一方面欧洲精英阶层面对茶这一异域事物, 也迫切需要在新兴事物上掌控专业话语权。欧洲各国除了需要争夺茶叶贸易的垄断权之外, 更需要在认知层面上形成对茶的种植栽培、生产加工、药用功效、品饮技能等专业知识的体系化建构,从而争夺对东方世界的对话权、 文化解释权。这就使得欧洲各国的传教士、植物学家、医生、文学家、贵族阶层等群体在中国茶向欧洲早期传播的过程中扮演了重要的时代角色,推进了欧洲各国对茶的全面系统认知,对中国茶文化的欧洲本土化发展也发挥了重要作用。统观中国茶文化在欧洲早期的传播,是茶文化融入本土主流文化由“一”到“多”实现全球在地化的过程,呈现出不同的在地化向度[22]。对于欧洲各国而言,中国茶文化最初是一种东方异域文化,从贵族精英到普通大众,都需要对茶有听闻、亲见、品饮乃至探究茶的物性的认知过程,在此期间,东西方文化交流和文明互鉴得以逐渐推进深入, 最终实现中国茶文化在欧洲各国的本土化融合中发展。对中国茶在欧洲早期传播历史进路的梳理,有助于我们在新时代更好地倡导世界文化多元、深化文明互鉴、建设中国式现代化国家。

来源:茶贵人

如涉及版权问题请联系删除

摘要:

“茶”在中国历史上经历了自然之物、人造之物、药物、食蔬、饮品等复杂的角色演变过程,以及各种历史事件对人们的品味与消费的社会性建构。茶叶在帝制中国的财政税收、华夷互动、族群认同、朝贡体系的维系等方面都具有重要意义。茶是无论在中国的起源,还是近代以来在西方的传播,人们在消费茶的使用价值的同时,也将其编织进了社会的价值系统和文化实践当中。

关键词:茶;物质文化;朝贡体系;农耕与游牧

茶,为今天世界三大无酒精饮料之一,其栽培及消费网络遍布全球。在绝大部分人的认知里,茶似乎就是一种具有提神作用且略带嗜瘾性的大众饮料,并且在文化上具有东方(oriental)、中国的(chinese)的以及神秘宗教主义的属性。野生茶树(camelliasinensis)很早以前在喜马拉雅山东麓的丛林中被发现。当地人咀嚼这些树叶,将其视为一种药物内服外用,刺激或者舒缓身体。中国人将这些野生茶树带回到中国西南地区并进行培植,从而将这种野生植物逐渐转化为一种矮小的可采摘的灌木,并且在唐代时候开始在中国各省传播。在很长一段时间里,茶叶被压制成坚硬的茶砖,即便今天依然在西伯利亚高原和中亚地区传播和饮用。而将茶叶浸泡在沸水中则是今天最普通的饮法。

在资本主义世界体系建立初期,来自中国的特有商品——茶叶,可以说是最早进入全球贸易网络的大宗商品。自16世纪开始至19世纪末叶为止,世界上有两条主要的“茶路”将茶叶从中国运到西方:一条向南,由中国南部贸易港口沿海路运到欧洲;另一条向北,由陆路(茶叶之路)穿越蒙古和西伯利亚到达欧洲。由海路运送的茶叶被称为“TEA”,由陆路运送的茶叶则被称为“CHAI”。这两种发音随着中国茶的对外传播被吸收进世界各国不同的语言中。tê源自于厦门港的闽南话发音,也有人认为这一种发音源自于古代的梌(tú)或者荼(tú)。17世纪,英国东印度公司进口的中国茶叶大多自福建口岸运出,因此都按照当地闽南语发音tê拼写成“TEE”,拉丁文释成“THEE”,后来英语拼成“TEA”。这条海上茶叶传播路线影响到了英语世界及欧洲各国。比如法语系叫“THE”,德语系叫“TEE”,西班牙语系叫“TE”,都是由厦门的“tê”音和英语的传音演变而成。另一个发音是普通话体系chá以及讲粤语的广州、香港和澳门。在古代,“CHA”音首先传往中国的四邻,如东邻日本和西邻古波斯语都称为“CHA”,南邻印度、斯里兰卡、巴基斯坦、孟加拉的僧伽罗语也叫“CHA”。近代大规模的茶叶国际贸易展开以后,主导中俄陆上茶叶之路的晋商以及广州等出口城市流行的粤语发音“CHA”则影响了茶在其他欧亚国家的发音。

然而,无论是从神秘主义的东方还是实用主义的西方来看,无论是“tea-derived”还是“cha-derived”发音的国家,今天的“茶”无疑都代指的是一种饮品,其背后复杂的文化印痕和辗转的语义变迁已逐渐被人遗忘。若我们从语言发生学的角度对其进行“知识考古”,就会发现今日之“茶”乃是在中国几千年历史中经过了自然之物、人造之物、药物、食蔬、饮品等复杂的演变过程,以及在不同时期、不同空间、不同族群的语境中经过意义重塑之后而形成的结果。

一、茶之名:对“茶”的名物考证

在植物分类系统中,茶树属被子植物门(Angiospermae),双子叶植物纲(Dicotyledoneae),山茶目(Theaceae),山茶属(Camellia)。瑞典科学家林奈(CarolusvonLinne)在1753年出版的《植物种志》中,将茶树的拉丁学名订为Theasinensis,l.,后又定为CamelliasinensisL.,“sinensis”在拉丁文中是“中国”的意思。这是因为野生山茶最早发端于中国西南云贵川地区。

“茶”在古代最早写作“荼”,明朝杨慎对此进行了梳理总结:“荼即古茶字也。《周礼》纪荼苦,《春秋》书齐荼,《汉志》书茶陵。颜师古、陆德明虽已转入茶音,而未易其字文也。至陆羽《茶经》、卢仝《茶歌》、赵赞《茶禁》以后,遂以荼为茶。”一般认为,“茶”字的称呼与书写是在唐以后才正式确立的。在这之前,从“荼”到“茶”的名称有一个逐渐演变的过程。陆羽在《茶经》中考据了“茶”字的“字”与“名”的问题,如下:

其字,或从草,或从木,或草木并。【从草,当作木茶,其字出《开元文字音义》;从木,当作,其字出《本草》;草木并,作荼,其字出,《尔雅》)】。其名,一曰茶,二曰槚,三曰蔎,四曰茗,五曰荈。【周公云,槚,苦茶。杨执戟云:蜀西南人谓茶曰蔎。郭弘农云:早取为茶,晚取为茗,或一曰荈耳。】

荼、槚、蔎、茗、荈为上古时期茶的名称,但其所代表的意涵和所指却与今天的“茶”相去甚远。“荼”在《辞海》中有四种解释:一指苦菜;二指苦味,如“荼毒”;三指茅、芦之类的白花;四通“涂”,如“涂炭”。据史料查证,“荼”字最早出现在《诗经》里。《诗·邶风·谷风》曰:“谁谓荼苦,其甘如芥。”《幽风·七月》曰“七月食瓜,八月断壶,九月叔苴。采荼薪樗,食我农夫。”这两处的“荼”指的都是苦菜,它的对立面是芥,荼苦而芥甘。而“荼”则是一种谈不上味美却是农人赖以为生的食物来源。农人七月吃的瓜和菜,八月采葫芦,九月拣些麻子,采些苦菜打些柴才能开锅。在中国人的文化系统里,形而下的感官体物往往也是形而上的道德价值判断的隐喻,“荼”的苦味自然而然被引申为道德品行的卑劣和社会地位的低下,因而古人又分别以“荼”与“荠”喻小人与君子。另《诗·郑风·出其东门》曰“出其闉闍,有女如荼。虽则如荼,匪我思且。”这里的“荼”指的就是茅、芦之类的白花,用来比喻众多女子美好皎白的模样。这大概是上古时期不多见的关于“荼”的美好一面。

“荼”与“茶”相通最早出现在《尔雅》里,称“损,苦荼”。从后世几本重要的对《尔雅》进行注释的典籍中,可见荼最早发端于西南山区(蜀)。《尔雅注》曰:“树小如栀子,冬生叶,可煮作羹饮,今呼早采者为荼,晚取者为茗。一名荈,蜀人名之苦荼。”《尔雅正义》曰:“槚,一名苦荼《释文》云荼,《埠苍》作(木十荼),今蜀人以作饮,音真加反,茗之类……”“汉人有阳羡买茶之语,则西汉已尚茗饮,《三国志·韦曜传》:曜初见礼异,密赐茶荈以当酒。自此以后,争茗饮尚矣……荈、茗,其实一也。”《尔雅义疏》曰:“掼与梗同。荼苍作。今蜀人以作饮,音直加反,茗之类。按,今茶字古作荼”。

从以上对“荼”字的略有分歧的解释中我们大致可以勾勒出从“荼”到“茶”的一个发展脉络:一是“荼”是蜀人对茶的称呼,很有可能最早发源于蜀。这也从史料上印证了茶学界通过实地科考判定的中国西南山麓为茶的起源地的说法。二是“荼”与“茗”之间有细微区别:以采摘时间为标准,早上采摘的称为“荼”,晚上采摘的称为“茗”。但东汉许慎据老嫩程度进行区分,称芽茶为“茗”。《魏王花木志》也将“荼”的老叶谓之“荈”,嫩叶谓之“茗”。在今天,“茗”多用于文人雅士中,大约也是受到此“嫩芽”概念的影响。三是“荼”与“茗”乃同物异名,二者都是“茶”的古称。四是茶最早是煮食的。

二、茶之用:对茶的药理性价值的认识与再发现

“茶”最早是以其药理价值而为人认知和接受的。《说文解字》对“药”的解释为“能够治病的草”。然而,拉丁语中,西方药(Medicine)的语源是“治疗技术”。东方是草,西方是技术,语源是不同的。中国古代第一本医药著作《神农本草》中记载“神农尝百草,一日遇七十二毒,得荼而解之。”可见,早在传说中的神农氏时期,人们就发现了茶具有解毒的功效。秦汉时期的《神农食经》中说:“茶茗久服,令人有力悦志。”在茶文化初步形成的魏晋南北朝时期,有两篇极为重要的关于茶的文献:一为杜育的《荈赋》,一为《桐君采药录》。《荈赋》第一次完整地记载了茶叶从种植到品饮的全过程,最终以茶具有“调神和内,倦解慵除”的功效为结尾。《桐君采药录》是中国也是世界上第一部制药学专书。其中,茶与麦门东、檀药、大皂李、瓜芦木、当归、辛细、知母、虎掌、人参、丹参、房葵、委萎等中草药并列,在“苦菜”条目下详细阐释了其生长特点及药性,并特别强调了茶能使人“通宵不寐”的刺激作用。苦菜、茗、真茶、瓜木芦似是因地理和方言差异而形成的各种茶的“别名”,但大致可视为同一种植物。如“东人正作青茗”“南方有瓜芦木,亦似茗”。中国古代医书中关于各类中草药的记载一般是按照其名称、别名、性味、产地、生长情况、外部形态、采集时间、加工情况、药物畏恶等程序来编写,既有系统,又合乎科学,从而形成了一种特殊的“文类”。唐朝陆羽《茶经》大致也是按照这种医书的写作手法来记载“茶”的:“其味甘,槚也;不甘而苦,荈也;啜苦咽甘,茶也。”南朝梁陶弘景在编纂《神农本草经集注》时,将茶收录进了菜部上品苦菜条下。唐代再次修改编纂本草时,一方面在菜部对于陶弘景的错误做了纠正,另一方面在木部为茶设置了独立条目。《新修本草》总结道:“茗,苦,味甘苦,微寒无毒,主瘘疮,利小便,去痰热渴,令人少睡,秋采之。苦,主下气,消宿食、作饮加茱萸葱姜等良。”明朝李时珍在《本草纲目》中,以辩证的观点指出了饮茶不当可能引起的副作用:“若虚寒及血弱之人,饮之既久,则脾胃恶寒,元气暗损,土不制水,精血潜虚,成痰饮,成痞胀,成痿痹,成黄瘦,成呕逆,成洞泻,成腹痛,成疝瘕,种种内伤,此茶之害也……人有嗜茶成瘾者,时时咀啜不止,久而伤营伤精,血不华色,黄瘁痿弱,抱病不悔,尤可叹惋。”

在中国古籍中,有许多关于茶可以防治疾病的记载,有的甚至说茶可治百病,为“万病之药”(见唐代陈藏器《本草拾遗》),有的说饮茶可以长寿(见宋代钱易《南部新书》),而《茶经》提了6种功用,即可治“热渴”“凝闷”“脑疼”“目涩”“四肢烦”和“百节不舒”。至明代,茶除了“止渴”“明目”“除烦”与《茶经》所提类似外,又加上了“消食”“除痰”“少睡”“利水道”“益思”“去腻”等6种,这样,仅《茶经》和《茶谱》两书就列出了12种功效。此外,在其他古籍中,还提出“轻身”或“令人瘦”“去人脂”“醒酒”或“解酒食毒”、除“瘘疮”治“伤暑”“能诵无忘”等效用。对茶的药用价值的认识,不独为中国人所特有。包括唐朝时期在文化、政治、经济方面全方位受到中国影响的日本,茶的神奇药效也被普遍颂扬:冈仓天心认为“茶以消除疲劳、悦志有力、宁神明目等功效著称,不仅仅可用于内服,还常常外敷于患部,用以对付风湿症状。”荣西禅师更专门撰文讨论“吃茶”与“养生”之间的关系,他称赞道:“茶也,养生之仙药也,延龄之妙术也。山谷生之,其地神灵也;人伦采之,其人长命也。”而茶之所有具有这种神奇功效,其理论依据在于茶能“安心”。因为“心脏是五脏之君子也,茶是五味之上首也,苦味是诸位之上味也,因兹心脏爱此味。心脏兴,则安诸脏也。”

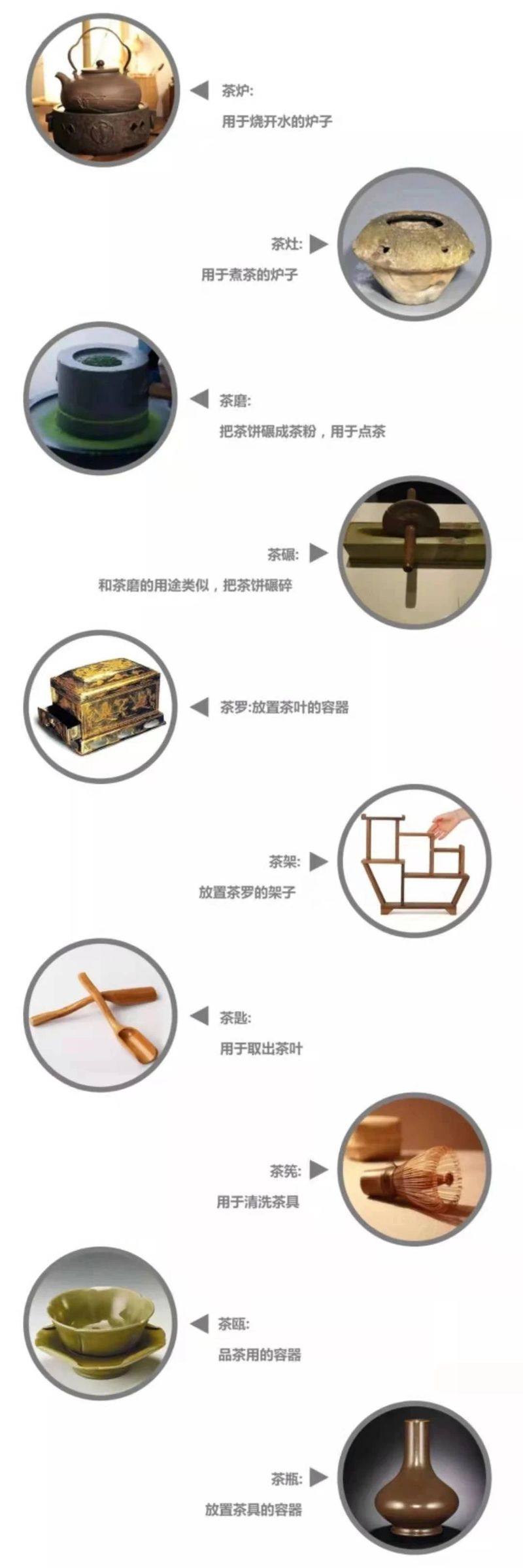

此外,从文化比较的视野来看,法门寺出土的一套唐朝皇室所用茶具为“茶最早为药用”提供了物质证据。全套茶器中包括一套专门用于碎茶的鎏金银碾槽及银碾轴,由槽身、槽座、辖板所组成,槽身置于槽座之上,在造型上几乎与中药店里用的药碾子无异,底部錾有“咸通十年文思院造银金花茶碾子一枚共重廿九两”字样。《茶经》中记载的称量茶的器具为一寸大小的四方形勺子。一勺茶注入一升水。这一勺大小的方形勺又名“方寸勺”,原本是称量药的器具。日本镰仓时代期末,在店门前和街角,出现了“一服茶一钱”的卖茶方式。其是指茶作为药“一服”所需的量是一钱,也就是按照用药的剂量和称量方式来卖茶。

从茶在西方的传播过程来看,茶最初也是以其药效和有益健康而为欧洲人所认知。最早出口到欧洲的绿茶,因为其苦涩的味道及其所宣传具有治疗功效,被认为是一种药饮。但与中国人将茶本身视为一种药不同,西方人是通过“茶能净化水,而水是身体健康的根本”这一逻辑建构茶的药理价值的。

茶叶、咖啡和可可可谓目前西方世界最为流行的几种饮料,实际上它们都是很晚才出现在西方的消费文化中,不过两三百年的历史。这些饮品毫无例外地全都源自于亚非拉等非西方国家,它们的“发现”与流行是随着17世纪以来欧洲帝国的殖民扩张以及全球贸易网络的建立而实现的。茶叶被西方人所“发现”和“认知”,也跟西方的园艺学、植物学、医学等的发展密切相关。在这之前,它们在各自的原产国实际上已经被当地人消费了千百年了,但是真正的“发现”是西方人将茶叶、咖啡、可可等植物从各种“有毒”的植物中区分看来,而通过科学知识“证明”茶叶等饮品是能够有益于人们的身体健康和情绪状态等,由此促进了茶叶在西方被大量消费。

对西方文献中的“茶”进行梳理,可见其最早也是引用和吸收中国人对于茶的认识。目前的西方文献最早可上溯至出版于1559年的一本航海小说,其中一位波斯旅行者转述了中国人对茶的药性的利用:“空腹饮用一两杯茶汤,能缓解发烧、头痛、胃痛、关节痛,茶应该趁热喝,越热越好。”1598年,在伦敦翻译出版了一部荷兰航海家和地理学家Jan Huyghen van Linschoten的作品,其中详细描述了他在东印度的见闻以及日本人是如何泡茶和品茶的。到了17世纪,有关茶的论著迅速增加,1638年,31岁的荷兰医生科内利斯·邦特克用荷兰语撰写了面对大众的《茶——优异的草药》,对于茶的普及有很大的影响。此书第一部分的序言着重论述了“饮水的重要性”;第二部分“对于茶的担心、怀疑、错误认识”逐一加以驳斥、解释;第三部分按照身体部位讲“茶的效用”。最后是本书的主体“茶”,列出诸如茶是什么、应该怎样饮茶、最好的茶、茶的性质、适合于茶的水、可否长时间沸煮、煮水的工具、沏茶的工具、沏茶的方法等。艾伦·麦克法兰(Alan Macfarlane)也指出,茶叶从18世纪30年代开始大举进入英国并遍及许多人,这正好是由水传播的疾病消失,不再是人们死亡主要原因的时间点相契合。用煮沸的水来泡茶可以杀死水中大部分有害的细菌,它为大众提供了安全的饮用水。自英国16世纪开始对红茶推崇倍至并将其引种到其殖民地印度、锡兰以后,欧洲人习惯于在这种红色液体中加奶加糖再进行饮用。这种饮用方式使得茶的神秘属性减弱,而其极富营养、杀菌、廉价却给予人饱足感的实用性特征却大大提升,并在欧洲现代化工业革命中起到了意想不到的推动作用。

三、茶之味:“环境—人—物”的互动结果

从生长于山间的植物到杯盏中待人们品饮的茶汤,“茶”经历了漫长的自然生长周期与极为复杂的加工过程。“茶之味”的“呈现”(present),是茶树所提供之物质材料(鲜叶)与人工技艺的相互作用。其中,土壤、阳光、朝向、温度、湿度、植株密度、雨水等自然环境因素是决定鲜叶质量的关键,而将“鲜叶”转化为“茶叶”则要靠人所持有的“技术”对“物”进行操纵和把握,茶叶的制作实际上是“环境—人—物”相互作用的结果。

对茶青特点的准确定位与处理赖于人们对本土环境的感知,这是一种在地化的(localized)、具身化的(embodied)、手工艺人的“经验世界”,并且这种经验性知识也只能与处于同一社区空间中的群体共享。因此,茶叶制作技艺一方面毫无疑问是属于储藏于茶工身体内的“个体知识”,以身体为技艺之储存载体,不能为外力所转移或剥夺;另一方面又是内嵌于当地的自然环境和社会环境及被环境所吸纳的,通过建立于共同的物质环境之上的共同经验与感官触觉,只有当地人才能够领会。

品茶,就纯粹文化上的意义而言,是一种完全个性化和实时性的行为。人们对茶的感知(perception)存在于身体器官对外界刺激的反应中,不仅不同的主体对同一款茶会有不同的感受(sensation),即使同一主体在具体情景下对某一款茶的感官经验也是不可复制的。因此,品茶实际上是一个指向差异化和个性化的过程,人们在此过程中被鼓励表达各自差异性的感受。对于品茶的主体而言,当人们在消费和品评茶的味道时,实际上已经包括了两个阶段的“感知”过程:第一阶段是吸收与接受了前人及周围的人对于茶香的特殊感官经验解释——这种“吸收”通过多次饮茶实践已经转化为一种储藏于身体中的嵌入知识(embedded knowledge);第二阶段为运用这一套集体性的感官经验与语言逻辑表达个体在品茶时的独特身体感受。就茶这一客体而言,其“香味”的呈现也包括两个阶段:第一阶段是茶工们通过技术手段作用于当地的自然环境与物质,从而使一种自然属性的植物叶子转化成主体化(subjectification)之茶叶,这是茶味之初现(present),是“环境—人—物”相互作用的结果;第二阶段的过程则更为复杂,包括物质环境、身体器官、话语、市场价值、实践之间的相互作用与调适互动。品茶,不仅仅是茶香传达给人体感觉器官的客观化的生物刺激,同时还包括着能动者身体经验通过一套给定的文化图标所作出的价值判断,这是茶味的再现(represent),它是真实世界的反映(reflection of the real world)。

四、茶之博弈:宗教、战争与商贸活动

对茶叶消费的影响

从宗教信仰与茶饮的关系来看,饮茶习俗在中国的兴盛与道教和佛教的推动也有莫大的关系。魏晋南北朝饮茶的兴盛与道教服食丹药寻求精神刺激有关,因饮茶能带来使人精神振奋的直接生理反应,故将茶视为“多服、久服不伤人”的“上药”,而未提及饮茶过多可能带来的负面影响。从三国到南北朝的三百多年时间内,佛教盛行,佛家利用饮茶来解除坐禅瞌睡,在寺院庙旁、山谷间遍种茶树。此后,饮茶的习俗与佛教的普遍流行相得益彰。关于茶树的来历,佛教教义系统中甚至有一个美妙的神话故事来建构饮茶与参禅之间的密切关系。在佛教传说故事中,佛祖菩提达摩禅定时竟然睡着了,羞愤交加的达摩割下了自己的眼皮,而那些落地的眼皮后来就变成了茶树。而此后参禅的僧人之所以能入定不寐,就靠了饮用这达摩眼皮化生的茶树制成的茶饮,并由此建构起“禅茶一味”的佛家饮茶哲学。

在医药治疗尚未系统化和理论化的上古时期,具有治疗功效的茶很容易被神化且被视为珍品。周武王伐纣时(公元前1135年)就有将茶叶作为供品的记载。据《礼记·地官》记载,“掌荼”和“聚荼”以供丧事之用。到了春秋时代(公元前722年至前491年),茶叶产量增加,茶的作用开始由祭品向食品过渡,即由祭祀祖先和神明的食品向日常食用的食品过渡。《晏子春秋》说:“婴相(公元前514年左右)齐景公(公元前547年至前489年)时,食脱粟之食,炙三弋五卵茗菜耳。”可见公元前6世纪初,茶叶已发展到既是极品又是菜食了。三国魏华佗《食论》说:“苦茗久食,益思意。”《诗疏》云:“椒树、茱萸,蜀人作茶,吴人作茗,皆合煮其中以为食。”晋人傅咸《司隶教》说,“蜀妪作茶粥卖”。东晋郭璞注释《尔雅》:苦荼“树小如栀子,冬生叶,可煮羹饮”。《广雅》说,“饮茶时,用米汤浇覆之”。《广志》说,或以米和膏煎之。杨华《膳夫经手录》中云:“茶,古不闻食之,近晋宋以降,吴人采其叶煮,是为茗粥。”

隋唐两代,茶叶逐渐从社会上层社交饮料和方外思禅之物转变为大众饮品,为社会广泛接受,茶叶在中国传统社会中的经济和文化作用凸现。西汉以降,国内茶业市场不断壮大,茶商人数随之不断增长。茶叶贸易的兴盛始于唐宋,至明清达到空前规模。唐代茶商的力量骤强,茶商的人数、资本和活动区域大大扩张。白居易《琵琶行》就有“商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。”之句,浮梁(今景德镇)就是当时国内茶商汇聚之地,而琵琶女之夫就是搞长途贩运的茶商。茶叶贸易的兴起也为唐朝带来了丰厚的利润。茶叶在唐代被列为与盐铁并重的专卖品,唐德宗建中元年(780)开始征收茶税,从此茶税成为唐朝的重要财政来源,想来颇似今天烟草的地位。

从地理空间的分布来看,茶树的自然习性决定了其一般只能生长于南纬33°以北和北纬49°以南的地区。在中国,茶树最早发源于西南山区,制茶技术、饮茶习俗也最先发端兴盛于南方经济较繁荣地区。唐朝以前茶饮习俗的这种南北之分既是地理空间上的区分,也表现为族群空间上农耕文明与游牧文明的对峙。在传统中国历史演变过程中,围绕着“十五寸雨量线”,南北方的对抗持续了两千余年。期间,或是游牧民族跨越长城,侵略和入主中原,或是卫青、霍去病、李靖等驰骋征战于漠北、阴山,双方虽不能以原有之文化形态去统一“他者”,但均未放弃文化和经济上的交往,而是形成了一种纷争其表,共存其内的密切关系。在梁任公所谓“中国之中国”形成过程中,原本作为经济作物的茶叶所起作用远远超出了作为单纯日用饮品,在文化涵化和传播过程中扮演了极其重要的角色并成为文明发展的两大力量之纽带。茶叶贸易的繁荣,将南北方紧密地联系起来,双方的频繁互动,使南北方在文化和经济上的联系突破政治和疆域的限制,为大一统的民族国家和多元一体的民族关系的形成提供了助力。茶叶贸易作为古代中央王朝边疆政策一枚重要的棋子,为双方均势提供了平衡点。

然而,在没有茶树分布的北方,茶叶这一“南方之嘉木”在游牧民族中的待遇却经历了从“水厄”“酪奴”到“仙茗”,从被视之为一种灾难到最终成为日常生活必不可少之饮品的戏剧性转变过程。

《世说新语》载:“晋司徒长史王濛好饮荼。人至辄命饮之,士大夫皆患之。每欲往候。必云今日有水厄。”王濛时任司徒长史,嗜茶,每逢家中有客人到,必劝人饮茶。但客人中很多是从北方南迁而来的士族,并不习惯南方的饮茶习俗,因而每次要去王濛家之前,都背地里苦笑说“今天又要遭水灾了”。从“水厄”一说中也可以看出,虽然在当时的江南地区,饮茶早已成为一种习俗并且有像王濛这样的“茶痴”,但却并不能为从北方迁来的人普遍接受。“水厄”因此成为茶的一种贬称和戏语。据北魏杨炫之《洛阳伽蓝记·正觉寺》记载:(刘缟)专习茗饮,彭城王谓缟曰:“卿不慕王侯八珍,好苍头水厄。”讲的是彭城王元勰讽刺刘缟“为什么不像王侯将相那样喜好山珍海味,却偏好南方奴才喝苦水呢!”

(大明太祖第十七子朱权所著的《茶谱》中列出10种茶具)出自:中科绿华绿色建筑

茶在南方被不喜爱饮茶之人贬称为“水厄”,而在北方,北魏尚书令王肃更为茶戏贬为北方人经常食用的奶酪的奴隶——酪奴。《洛阳伽蓝记》云:“(王)肃初入国,不食羊肉及酪浆等物,常饭鲫鱼羹,渴饮茗汁。京师士子,道肃一饮一斗,号为漏卮。经数年以后,肃与高祖殿会,食羊肉酪粥甚多。高祖怪之,谓肃曰:‘卿中国之味也。羊肉何如鱼羹?茗饮何如酪浆?’肃对曰:‘羊者是陆产之最,鱼者乃水族之长。所好不同,并各称珍。以味言之,甚是优劣。羊比齐、鲁大邦,鱼比邾、莒小国。唯茗不中,与酪作奴。’”这段记载给了我们丰富的信息,一是可以看出当时南方和北方饮食殊易极大,但南北之间有交融,南方才学之士北上寻求施展政治抱负;二是北方人传统饮食为羊肉及奶酪,但此时茶尚未成为游牧民族消解油脂的必不可少的饮料;三是饮食与政治的关系。喜欢吃什么,怎么吃,如何改变自己的饮食习惯,其实与当时的政治环境紧密相关。因而,王肃的一番以食物对各国势力进行比喻的讨好回答起到了预期效果,引得孝文帝哈哈大笑并赞赏其才思敏捷。

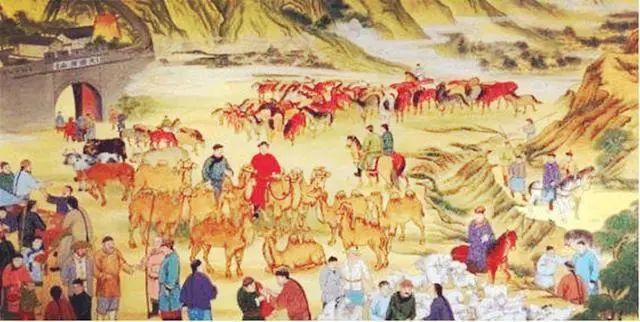

但是没有多久,随着国内茶叶种植的扩大和饮茶之风的日益盛行,茶叶逐渐传入西部和北部边境,调整了游牧民族的饮食结构,“酪奴”“水厄”转而变成了“仙茗”。边境游牧民族长期以肉类和奶制品为主食,而茶叶富含维生素、单宁酸、茶碱等,能补充游牧民族所缺少的果蔬营养成分,并能化解油脂。此外,饮用滚开的热茶,可以杀灭细菌,也就减少了肠道以及血液寄生虫感染的机会。因此,中原汉族作为生活调剂品的茶叶,对于北方的少数民族却像粮食和盐巴一样,成为生活必需品。一方面,由于北方的自然生态环境限制,不可能种植及加工茶叶,因而必须依靠从南方生产的茶叶。另一方面,自战国赵武灵王效仿游牧族群胡服骑射后,灵活机动的骑兵开始在战场上取代了笨重的战车,马匹在古代战争中的重要性日益凸现。中原汉人建立的政权要想与北方游牧族群的骑兵部队相抗衡就必须获得马匹。但是对汉人政权而言,马匹这种如此重要的战略物资却多产于西部和北部边疆的少数民族聚居的牧区。南北双方相互的需求由此产生了茶马互市制度。“茶马互市”初始多使用金帛。有唐代,茶业贸易成为唐朝廷充实边防,“以茶制边”的重要物资。两宋期间,中原王朝与北方游牧政权辽、金、西夏战事频仍,军队对马匹的需要更为迫切,以茶易马成为关系到宋朝存亡之要务,故宋设茶马司专司其职。据记载,宋代每年与边境民族易马达两万匹。蒙元政权统治中原时期,原本出于军事需要的茶马贸易暂时中断。明代,蒙古政权虽被逐,但其在北疆的势力仍然强大且当时西北诸蕃尚多观望的情况又使得明王朝不得不恢复茶马贸易。明初,中央政府在西北设茶马司,并参唐宋茶法,制较完善茶法。“明茶法有三,曰商茶,曰官茶,曰贡茶。商茶输课给引略如盐制,官茶贮边易马若征课钞,贡茶则上供同也。”可见,商茶和官茶乃是茶马互市的重心所在。

结语

茶叶作为一种典型的“文化之物”,在人们消费其使用价值的同时,也被编织进社会的价值系统和文化实践当中。茶之名、茶之用、茶之味无一不是茶与自然环境、人文环境和社会环境相互影响和作用的结果。在接纳茶叶的各社会群体中,随时间的流逝,茶叶承担了不尽相同的社会功能。茶叶在帝制中国的财政税收、华夷互动、族群认同、朝贡体系的维系等方面都扮演了极其重要的角色,它既是中国历史上最为重要的文化符号之一,也成为近代中国进入世界政治经济体系的过程中各国竞相追逐的重要物资。宗教、战争与近代商贸活动对今天茶叶在全球范围内的消费产生了重要影响。

(来源:《民俗学论坛》,注释从略,详见原刊。)

如涉及版权问题请联系删除

谁发现并利用了世界上最早的”茶“?古往今来,很多人都愿意相信是“神农”,问及原因,则是那句据说来自《神农本草》的”神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之”。

实际上,如果我们真的查阅古籍,会发现一个尴尬的事实:这句话不仅在现存的各个版本的《神农本草》、《神农本草经》中没有出现,在《本草蒙筌》、《本草崇原》、《本草行义》等古籍上也毫无踪影。

作为中国古代农耕与医药之神,“神农”实际上是我国早期农耕与医药形成时期的一种神话传说,是古代劳动人民的一种象征性存在。

在真实的历史中,人们对茶叶的认识和利用,最早是由发源地的先民开始的,并随着人类活动的不断扩展而传播,逐渐发展成了今天我们熟知的茶叶。

而先民们最早发现的“茶”,和如今“从茶树上采摘下来的幼嫩新梢经加工制成的产品”定义,完全是两种东西,期间经历了“生吃干嚼”、“煮熟为食”,“药用提神”,“品鉴冲泡”等变化,整个认知演变期长达数万年。

生吃干嚼的美味树叶

距今约100万年前,尚未学会用火的原始人类在丛林中遇到了茶树,并认识到茶树的鲜叶是一种食用后解渴、回甜(源自茶叶里含有氨基酸、糖分等成分)的“美味树叶”。

更妙的是,茶树是常绿植物,叶片寿命在一年以上,在天寒地冻,食物短缺的隆冬时节是非常好的食物,由此人类开始利用茶叶,最早的原始生食茶叶时代开始了。

而这种生食茶叶的习惯,在如今一些古老的茶山民族中的饮食中依然能看到,比如基诺族就有将鲜嫩茶叶搓揉后拌入黄果叶、辣椒、大蒜、酸笋、酸蚂蚁、白生等调料使用的“凉拌茶”,再比如拉祜族的糟茶,布朗族的酸茶等等。

距今约170万年前(一说73万年前),云南元谋人已经学会了简单用火,距今约50万年前,原始“北京人”已经学会了保存火种,火的利用是人类史上开天辟地的大事,也极大地改变了原始人类食用茶叶的方式。

对于原始人来说,生食茶叶虽能生津解渴,但也有很强的苦涩,而经过炙烤后的茶叶,草腥气和苦涩味等低沸点芳香物质已经蒸发,更加香甜可口,于是这种做熟的茶叶很快就取代了生食茶叶的位置。

在熟吃茶叶的最初阶段,人类虽学会了用火,但并不会制作并使用容器,这一时期主要为使用天然器具烧食,比如石板,竹筒等,这一习俗也流传至今,成为了云南佤族的“铁板烧茶”,拉祜族、傣族、哈尼族的“竹筒茶。

而在与茶的亲密接触中,茶山地区的原始先民发现了茶叶的药理作用,并将这种既能食用,又能解除病痛的长寿植物奉为“神”,由此开始了最早的茶崇拜。

在农耕文明前期,布朗族、德昂族等藏缅语系族群,就会以古老的茶树为原始崇拜对象,并尊称其为“茶树之母”、“茶祖”、"茶王"等等。

布朗族古经文《奔闷》中,就有着茶祖帕哎冷的遗训:给你们牛马怕遭灾死光,给你们财宝怕用完吃光,那就给你们这些取之不尽、用之不竭的茶树啊。

德昂族的创世神话《达古达楞格莱标》也提到,是始祖茶树创造了日月和万物,并以102片茶叶化作人形,大地上才有了生灵,并视自己为“茶的子孙”。

除此之外,佤族的《新谷颂词》、拉祜族的《种茶歌》,以及哈尼族的创世传说中,都记录着祖先们的“茶崇拜”、“茶图腾”、“茶祭祀”等文化。

煮制杂食的苦涩蔬菜

容器出现以后,煮食茶叶便成为了主流,这一时期的煮茶方式先后经历了“食汤”、“食叶”、“汤叶并食”等不同形式,最后以苦涩味少的“烫吃”形式固定了下来。

不过,远古时代的煮茶,和如今所说的煮黑茶,煮老白茶等依然存在很大的区别,当时依然把茶叶看做一种食材,煮制时会加入各种蔬菜和调料“杂食”,这种方式流传甚久,一直到唐朝陆羽创制《茶经》后,人们的思想才发生大的转变。

正是因为此时对茶叶的混用与杂食,早期文献记载茶时,对茶的认识也存在混淆不清、所指不明、名称众多的情况,我们在考证时需小心考证,把茶问脉。

据统计,有文字可以考证的“茶”名称,就有“茶”、“诧”、“茗”、“苦荼”等20多种,这还没算上云南茶山民族,濮人后裔的各种俚语和方言。

以茶当菜,煮制食用的饮食方式,在如今的云南各地都有保留,比如布依族、瑶族、彝族都会制作一种将油,茶,调料混合炒制的“打油茶”,更出名的还有大理白族的“三道茶”,迪庆和丽江藏族的酥油茶等等。

“我们与自然环境最亲密的接触,发生在我们把它吃下去的时候。”吃茶或许并不纯粹,但却是茶叶发展最重要的阶段之一,也正是通过食用,人类与茶叶建立起了亲密的关系,才在这之后发现了茶叶的诸多功效,由此进入了茶的药用时代。

距今约8000年前,华夏地区进入农耕时代,社会生产力迅速发展,食物种类也大大增加,但作为食物的茶叶,却逐渐受到了原始先民们的冷落。

原来,虽然茶叶中含有丰富的氨基酸、糖分等鲜味物质,但也含有咖啡碱,儿茶素等收敛性物质,嚼食和煮制时都会产生较强的苦涩,当时的人们对苦涩有着本能般的排斥,于是茶叶作为食物的频率就渐渐减低。

而又是什么原因,让“茶”最终成为了华夏人民的国饮呢?各种古籍和史料都标明,是茶自身最重要,又是最基础的一个功能——药用。

下篇专题文章,我们来聊聊茶的药用时代。

来源:陆离茶寮,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除