过了腊八之后,年味儿逐渐浓厚了起来。这时候京城的茶叶店,也迎来了一年当中的旺季。不少老字号茶庄的门前,又排起了选购茶叶的长队。老百姓为什么在年根儿集中采买茶叶呢?一方面是留着招待来家里拜年的高亲贵友,另一方面则是准备把它当作过年串门儿时的伴手礼。

但送礼的茶,不仅要考虑质量,还牵扯到包装的问题。长久以来,我们有一种误解,仿佛包装太朴素的茶叶自己喝还行,要是送礼就差点意思了。为了迎合这样的消费心理,市面上的茶叶包装真可谓琳琅满目花样频出。就拿茶叶罐的材质来说,金属的很常见,硬木的不新鲜。有的为了凸显档次,还在茶叶罐外面包上真皮,更有甚者还要镶嵌上玉石。实话实说,这路茶叶罐的成本,都超过了茶叶本身,是名副其实的买椟还珠。咱老百姓喝茶,还是务实点好。

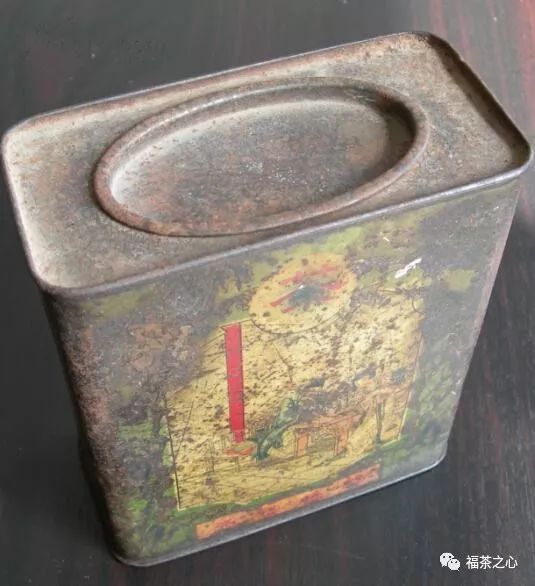

比起现在浮夸的礼品茶包装,百年前老茶庄的茶叶罐,就没有那么多花哨的噱头了,可以说是简单实用又不失美感。新春之际,笔者结合自身收藏的各式老茶罐,聊一聊当年茶叶包装的讲究与趣事。

清钱慧安《烹茶洗砚图》,一个小童正站在火炉边,拿着蒲扇,对着红泥小火炉扇风烹茶。炉子上架着一把东坡提梁壶,炉边还放有一个色彩古雅的茶叶罐。

自古好茶需珍存

一只小小的茶叶罐,其实担负的任务还挺重。既要包装茶叶,方便顾客馈赠亲友,也可宣传字号,帮助商家推广品牌。但归根到底,茶叶罐的第一要务还是保证茶叶的风味与口感。再好的茶一旦串味变质,那可就全报废了。因此关于茶叶罐的研究,也一定要从中国茶文化中对于好茶的保存思路说起。

我国古代由于茶树培管技术的限制,基本上只能在春季采摘制作佳茗。物以稀为贵,春季生产的新茶便成为了人们珍视的礼物。唐代诗歌中,便有卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》、白居易《谢李六郎中寄新蜀茶》《萧员外寄新蜀茶》、柳宗元《巽上人以竹间自采新茶见赠酬之以诗》等诸多咏诵新嫩春茶的名篇。

由于产能的低下,春茶古时是有钱都买不到的奢侈品。产茶的地区,多集中在中国的南方。饮茶的人群,却遍布全国各地。数量的稀少与运输的不便,使得古人对春茶格外惜爱。茶叶的保存,也就自然成为了爱茶人们自古关注与研讨的课题。

新嫩珍贵的春茶霉变,往往是因保存不善而受潮,从而导致含水量过高。为了防止茶叶变质,最好的办法就是降低其中的含水量。唐代陆羽所著《茶经》,是世界第一部茶学专著,该书中就已经详细记录了对于细嫩春茶的保存方法。换言之,中国古人早在一千三百年前就已经开始关注茶叶的存储问题。

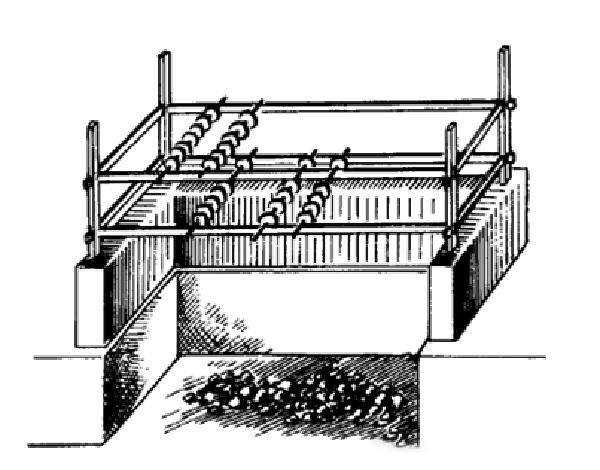

《茶经》“二之具”章节中,记载用于茶叶干燥的工具就有五种之多,包括“棨”、“朴”、“焙”、“贯”和“棚”。其中最为主要的工具是“焙”,《茶经》原文中这样记载:

“焙,凿地深二尺,阔二尺五寸,长一丈,上作短墙,高二尺,泥之。”

焙上面再架上“棚”,用以搁置烘干茶饼。这便是文献中,关于储存茶叶方法的最早记载了。

焙茶

陶瓷茶罐讲究多

特别要指出的是,唐宋皆以蒸青绿茶饼为茶界主流。至于如今主流的散茶,是明代初年朱元璋提出“废团改散”后才开始盛行的。茶叶形态的变化,自然也会导致保存方式及用器的流变。自明代初年至今,各类散茶皆改以茶叶罐为主要存储容器。

说起明代人存茶,还有一段奇闻逸事。上世纪五十年代建设新安江水电站时,在遂安县的一处古塔内发掘出一只大缸。考古工作者通过缸的形制和上面的题刻判断,这是一只明代的大缸。他们小心翼翼地打开密封的缸盖,只见一缸黑乎乎的木炭。起走木炭,再掀起一层薄薄的桃花纸,一股茶香扑鼻而来。满缸的绿茶历经四百年,不仅没有腐败变质,竟然还清香依旧。古人到底是用怎样具体的技巧和方式,才可以使得如此细嫩的春茶得以数百年不腐?今天已经不得而知。想必总是要耗费相当的财力与精力才可以办到吧?可能也正是因为不便于普及与推广,明代的神奇存茶方式也最终失传。

就像那口出土的大缸一样,明代茶叶罐的主流材质一直都是陶瓷。在诸多陶瓷茶叶罐中,宜兴紫砂又因透气性极佳而成为上品。明代文人徐渭《某伯子惠虎丘茗谢之》一诗中,便有“虎丘春茗妙烘蒸,七碗何愁不上升。青箬旧封题谷雨,紫沙新罐买宜兴”的诗句。诗中的“紫沙新罐”,便是如今“紫砂茶罐”的旧称。

清代除去陶瓷茶叶罐之外,也开始逐步流行锡制的茶叶罐。但不管是陶罐、瓷罐还是锡罐,其造价都相当昂贵,而且使用和养护的方式也较为繁复。作为达官显贵的府邸用品,或是文人雅士的案头清供,当然不在话下。但若是茶叶店铺用来包装商品,显然成本就太高了。所以旧时只有极其高档的茶叶,茶庄才会用紫砂罐、青花罐或锡罐包装出售。

清雍正青花福寿纹茶叶罐台北故宫博物院藏

竹质茶罐更亲民

相较之下,竹质茶叶罐因价格低廉而得以更为广泛地应用。民国以来,竹质茶叶罐多是直接取材自竹节,利用其外表坚硬内心中空的特点来放茶。工匠将竹节内外打磨光滑,在外壁涂以红漆打底,接着手写茶庄字号、地址、电话以及宣传用语,再手绘仙鹤、博古等传统纹样。最后施以清漆保护图文不易磨损,再配上盖子便可装茶。

成熟的竹子外壁才厚实耐用,所以竹质茶叶罐一般体积较大。又因选材是自然生长的竹节,所以高矮粗细会有微小的差别。但以笔者收藏的数只民国“北京西鸿记茶庄”竹质茶叶罐来看,外壁花色图案虽有不同,高度都在24厘米上下,直径都在8厘米左右。同一字号的几只竹质茶叶罐,高矮粗细之间的差别皆在1厘米以内。竹质茶叶罐的规格大小可保持基本相同,也应是制作工匠在选材时的用心之处。

上世纪三十年代北京西鸿记茶庄竹质茶罐(作者自藏)

除去竹质茶叶罐,还有一种纸质茶叶罐。两者的规格大小几乎相同,只是选材从天然的竹节换成了人工的纸筒。由于纸的防潮性能不好,所以外面还要涂以厚漆。工匠在漆面上直接书写与绘画后,不再施以清漆保护。因此从质感和质量上,纸质茶叶罐都比不上竹质茶叶罐。这种纸质的茶叶罐,从民国一直沿用到了新中国成立初期。笔者收藏有一只“北京市丰台区供销合作社”的纸质茶叶罐,与民国时期的纸质茶叶罐大小制式完全相同。笔者另收藏有一只北京“王府井百货商店”的大号纸质茶叶罐,可见纸质茶叶罐可不是小茶店的专利,像王府井百货商店这样的综合性商场也有使用。

上世纪五十年代北京王府井百货商店纸质茶罐(作者自藏)

不管是竹质或是纸质茶叶罐,虽然造价低廉但却不够坚固耐用。更为重要的是,存储细嫩茶叶的首要问题就是防潮,而竹与纸的防潮效果都不算理想,一旦周遭空气湿度过大还是有可能影响内中存放茶叶的品质。因此,民国时期竹质与纸质茶叶罐多在北方茶庄中小范围使用。新中国成立之后,竹质和纸质的茶叶罐逐渐退出了历史舞台。又因为竹与纸都不便于长期保存,以致如今留下的竹质或纸质茶叶罐也显得弥足珍贵。

铁皮茶罐应用广

民国的茶庄、茶店与茶栈中,盛放细嫩春茶最常使用的还是铁皮茶叶罐。近代以来,随着与西方接触日益增多,一种叫做“马口铁”的舶来品材料开始出现,使得铁皮茶叶罐最终得以普及。

马口铁,正式名称为镀锡钢片,是一种表面镀有一层锡的铁皮。马口铁最早产于波希米亚(今捷克境内),该地自古就有先进的金属工艺。

17世纪,一些欧洲国家都曾希望建立自己的马口铁工业,但由于需要大笔资金,所以迟迟未得到发展。直到1811年,英国人布莱恩·唐金和约翰·霍尔开办马口铁罐头食品业之后,马口铁制造才大规模发展起来。因为是舶来品,所以民间也称其为洋铁(Tin Plate)。中国第一批洋铁是从清代中叶始自澳门进口的,“马口”二字,便来源于澳门的外文名称“MACAU”的译音。

由马口铁制成的铁皮茶叶罐,非常利于保护细嫩茶叶的品质与风味。首先,铁皮茶叶罐避光效果良好。上等的春茶中,维生素C的含量颇高,维生素C若受到光线照射,会与其他食品成分发生作用以致大量流失。其次,铁皮茶叶罐密封性绝佳。要知道,防止茶叶受潮和串味,是中国古代爱茶人最为头疼的问题。宋代的爱茶人,甚至因此发明了奢侈且怪异的存茶方式。北宋文坛领袖欧阳修,是吉州永丰(今属江西)人。他的家乡是宋代著名的茶区,盛产一种名曰“双井茶”的名优茶。欧阳修《双井茶》一诗中“白毛囊以红碧纱,十斤茶养一两芽”的名句,就透露出了宋代那种特殊的存茶方式:头春满布白毛的嫩茶,不仅要放在精细的丝质囊袋中保存。同时为了防止其受潮和串味,还要用十斤普通茶拱卫在一两春芽外,作为挡箭牌,吸附外界环境中的潮气和异味。中国古人对于春茶的爱护与珍视,几乎到了极端的状态。

综合以上诸多优点,铁皮茶叶罐在晚清民国茶庄中的应用最为广泛。笔者收藏的扬州景吉泰茶庄茶叶罐上,印有如下文字:“茶叶用纸包最易走味,本号有鉴于斯,特制五彩铁罐装储,可使历久不变。凡居家旅行送礼均极相宜。”

铁皮茶叶罐成为了民国茶庄盛放高档春茶的必选包装,例如笔者自藏老北京东安市场天盛茶庄的马口铁茶罐,历经近百年密封性仍然极佳,表面光洁如新,甚至还闪露着金属的光泽。您家里如果有那种老式铁皮茶叶罐,只要干净卫生没有长锈,其实完全还可以继续用来存茶。时至今日,马口铁也仍是茶叶罐的主流材质。

上世纪二十年代北京东安市场天盛茶庄马口铁茶罐(作者自藏)

其实不难看出,不管是竹质、纸质还是马口铁,旧时的茶叶包装都是以简单实用为主,兼具美感和宣传性。相较而言,我们如今不少奢华的礼品茶包装,既不实惠也不环保,是到了该被市场淘汰的时候了。清代郑板桥在《李氏小园》一诗中,曾谈起自己选择茶器具的标准是“杯用宣德瓷,壶用宜兴砂,器物非金玉,品洁自生华”。这里的洁,一是讲干净清洁,二是讲品味高洁。

一件茶器具,是不是名家所做,有没有投资潜力,有没有升值空间,这都不是郑板桥这样真正的爱茶人应该关心的事情。其实过年给亲友选购茶礼时,对于茶叶包装不妨也采用板桥先生这两句诗为原则:器物非金玉,品洁自生华。

来源:北京晚报·五色土、北京日报、北京茶世界

如涉及版权问题请联系删除

谢正安

谢正安,安徽徽州歙县人,黄山毛峰创始人,其创办的“谢裕大”茶行居徽州五大茶行之首。

1875年,谢正安在歙县漕溪(今徽州区富溪乡)选采肥壮的新鲜嫩叶,在传统制作工艺的基础上,亲自动手,大胆改进,经过“下锅炒(五桶杀青)、轻滚转(手轻揉)、焙生胚(毛火)、盖上圆簸复老烘(足火、显毫)”等工序精心制作,形成“外形似雀舌均齐壮实,锋显毫露,色为象牙,鱼叶金黄。冲泡后,清香高长,汤色清澈,滋味鲜浓,醇厚、甘甜。叶底嫩黄,肥壮成朵”的独特新茶。由于该茶白毫披身,芽尖锋芒,又因其产地邻近黄山,谢正安遂给它取名为“黄山毛峰”。

建国后,黄山毛峰一直为全国名茶中的佼佼者。改革开放后,"谢裕大"茶庄改名为"天茗庄",经原国家内贸部核准,成为安徽茶业唯一"中华老字号"茶庄。

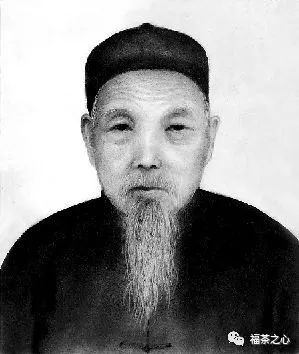

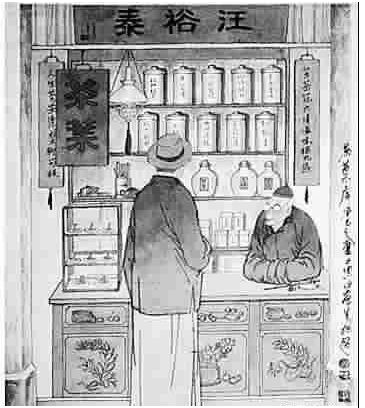

汪立政

汪立政(1827~1895),绩溪八都余川人(今上庄邻村),字以德。1840年赴上海茶叶店为徒,勤劳忠厚,深得业主信任;1850年自办汪裕泰茶叶店于沪南,督工精制四方名茶,薄利多销,声誉鹊起而在业内独占鳌头,此后在上海、奉贤、苏州、杭州等地设分号9处。汪裕泰经营有方,业务发达,驰誉中外,盈利丰厚,执沪上业内之牛耳,为旅外绩溪人中的富商巨贾之一。

汪裕泰茶号,位于静安寺路20号近西藏路口。网友“稔之舟”补充道,蛮有故事的汪裕泰茶号——久享盛名的上海汪裕泰茶庄,是绩溪县上庄镇余川村人汪立政(名锡纯,字以德,1827—1895)所开创,汪立政祖孙三代,历120年,先后在上海、台湾和国外等地开设了茶庄、茶行、茶栈。鲜为人知的是胡适先生出生于小东门里咸瓜街的汪裕泰茶号楼上。

汪立政富而有道,急公好义,对家乡的公益事业多有资助。余川村口的环秀桥毁于道光癸酉(1873),当时死难者无数,沿河良田皆废为沙滩,对此他一直牵挂在心。晚年,他捐金二千数百元,并派专人监工重建,虽未亲眼目睹夙愿的实现,但其子完成了此项义举。汪立政子汪惕予因致力于悬壶济世,只能勉力维系汪裕泰店业;其孙振寰1919年由日本早稻田大学毕业后,继承汪裕泰店业,刻苦钻研,善于革新,几经努力,于1927年在上海西藏路开设汪裕泰总号、辟有5个门市部,接着又在浙江路和福履路分设2个门市部,以批发兼零售,销售新制的绿茶、红茶、花茶和茶砖而驰骋沪上。抗日战争初期,他又悄悄地将资产转移美国和日本,在国外开设分销部,挽救了经济上的损夫,且及时地将汪裕泰茶叶打入国际市场,1949年离开大陆后,仍在海外维系店业。

吴锡卿

中华老字号—民国茶业(茶叶罐)茶叶筒—徽州府歙县昌溪吴锡卿创设北京“吴鼎裕”茶庄(旧徽州,领歙县、黟县、休宁、祁门、绩溪、婺源六县。1987年撤徽州地区,设立地级黄山市,市政府驻屯溪。)

吴锡卿,安徽歙县昌溪村人,生于1876年春,祖上为安徽茶商世家,兄弟6人,吴锡卿排行老四,1887年举家前往北京,初夏创办吴裕泰茶栈,由吴锡卿出任总管,几十年后才改号吴裕泰茶庄。吴家先后在城里城外开了8家大小茶庄,后来发展到11家,他们是:崇文门内“乾泰聚”、“福盛”、“吴鼎裕”茶庄,“吴鼎裕”即今崇文门菜市场旧址,专门经营高档茶叶,供豪门显贵享用。吴锡卿曾任北京市京师茶行会会长长达十年之久,被认为是百年老店吴裕泰茶庄的创始人,于1930年逝世。

张文卿

张文卿,安徽歙县人,张一元茶庄的创办人。张文卿于清光绪二十二年(1896)在花市大街摆设茶摊,光绪二十六年开设“张玉元”茶庄。光绪三十四年(1908)张文卿在前门外观音寺街路南购房开设了一间门脸的店铺,取名为“张一元”茶庄。取意“一元复始、万象更新”之意,亦即“开市大吉、日新月异”之意。不久迁至观音寺街路北一处三间门脸的店铺营业。1912年张文卿又在大栅栏开设“张一元文记茶庄”。以“文”字表示为张文卿所开,三个茶庄以张一元文记为主。茶庄开业后,由于店址优越、经营得法,以质量上乘而声名远扬。

张一元文记茶叶盒

张一元茶庄茶叶质量上乘、色味醇正,茶庄的业务好、发展快,得益于创业者张文卿经营有方。1925年张文卿亲自到福建开办茶场,在福州郊外半山坡盖了几十间房,雇佣当地工人按季节收购新摘的茶叶,并选最好的茉莉花自己薰制,再依北方人的口味就地窨制、拼配,形成具有特色的小叶花茶。以汤清、味浓、入口芳香、回味无穷被京城百姓认可,并广为传颂。张文卿自己办茶厂不仅可以熏制特味的茶叶,而且要比在北京从茶叶批发商手中买货价钱要便宜得多。所以,同等级的茶叶张一元比别的字号茶庄卖得便宜。张一元茶庄还经常派人到一些茶庄了解售价,掌握商品行情,并且买回别人销售的茶叶与自家同级茶叶比较,不断使自家茶叶质量优于同行。当时,该茶庄就设有电话和函购业务。凡买2.5公斤以上茶叶者,均送货上门。尽管生意好,可茶庄仍很重视广告宣传。北京的商店,用高音喇叭播放歌曲、戏剧来招徕顾客,张一元茶庄是第一家。抗战前夕,张一元茶庄播放彭素海用西河大鼓演唱的“三下南唐”,每次播放时,门前总是围着许多听众,为销售创造了有利条件。

方祖寿

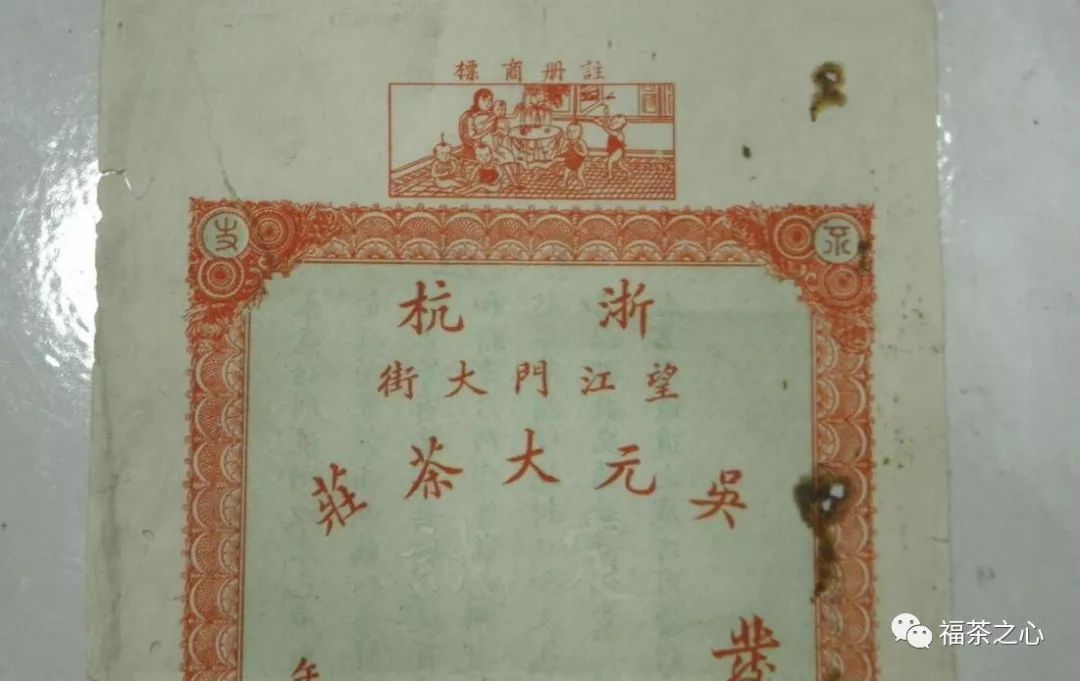

方祖寿,安徽翕县人。1919年开办吴元大茶店。茶店位于浙江杭州望江门内。首创茶叶邮包业务,首在辽宁打开销路,而后扩大到山东禹城等地,及至津浦、胶济、陇海等铁路沿线各城镇的一些茶店。大销路茶叶有中低档旗枪,还有茉莉、玉兰、桂花窨制的花茶以及白茶“寿眉”。该茶庄的茶叶罐绘有“多子商标”,并分别绘有“母子图”或“五子图”等。,画面生动形象。

汪自新

汪庄

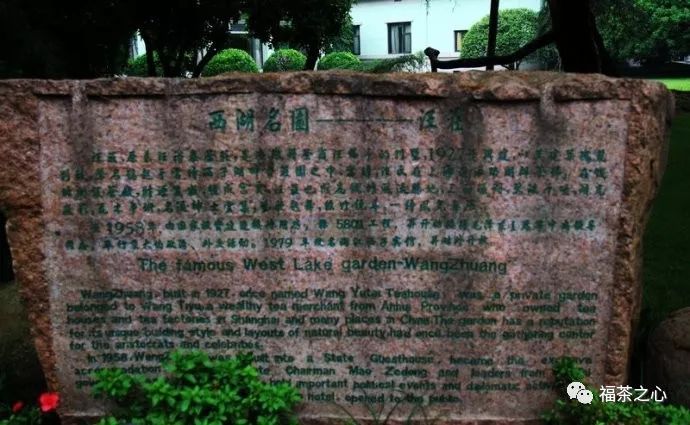

汪自新(1868-1941),籍贯:安徽绩溪县。简介:汪自新,字惕予,又号蜷翁一代儒商、一代名医。1927年汪自新因杭州茶厂业务来到西湖,但见湖光山色,景致怡人。偶尔湖中一两只小船,悠悠荡荡,自在非凡。耳畔隐隐约约地传来丝竹乐响,宛若天籁。 “我若能卒于此地,此生也足亦。”汪自新动了在西湖边修建别墅的念头。他盘算着,在此修建别墅,即能将这一带湖光山色揽于怀中,又可方便打理杭州茶厂事务,岂不两得?据说,当年他修这个园林别墅,也遭到了当地人的反对。原因是汪自新修建此地,占了太多西湖的地盘,夺了太多原本属于老百姓的风景。直到汪自新承诺其百年以后,所有建筑连同园林,一并无偿归还政府,还湖于民,老百姓这才答应他开工建园。1929年,历经两年的修建,山庄终于建成,始称“青白山庄”,因汪自新乡情难舍,后更名为“汪庄”。1930年,汪自新将上海“余村花园”转让,资金悉数并入“汪庄”。

穆兴永

穆兴永,乾隆十七年(1752年)出生于浙江钱塘。民族工商业家、浙江著名商人、天津百年老字号正兴德茶庄的创始人。起初他做的是小本米面生意,主要从事粮食运输和米面加工,后来逐渐开设起了米铺、钱铺、染坊、茶叶店、洋货店等,成为了天津“八大家”之一。天津“八大家”中的穆家,是从清乾隆末年起家,经过嘉庆、道光、咸丰、同治以至光绪诸年间,逐渐发展兴旺起来的。在过去的一百多年里,穆家所经营过的庞大产业,最后终因外国资本的进入而冲击而衰落,但唯一例外的就是正兴德茶庄。

朱昌琳

朱昌琳,派名谘典,字雨田,又禹田、宇田,晚年自号养颐老人,清长沙县人。长沙朱氏,系明藩岷庄王朱楩后裔,数更迁徙,历经安徽南陵、湖南宝庆,于清代前期定居长沙东乡,后居省垣。朱昌琳于清道光二年二月二十四日(1822年3月17日)出生。父朱原善,字采鹄,一字玉堂,“自幼天分过人”,“年十四出应童子试,即常列前茅”,后因父亲去世、家道拮据,乃出外就馆,曾入长沙府幕,后在省城草潮门开一小碓坊以营生。

朱昌琳自幼“生而和静”,少承儒业,考取秀才后,乡试屡不第,乃以教书为业。道光二十七年(1847年),湘中农业丰收,谷价骤贱,至“千钱三石”,“富室困弊”,人多以谷贱不愿经营。时朱昌琳在省城富绅唐际盛家课读,乃借资购入千斛。次年,沅、湘大水,谷价骤涨,至“倍十又五”。朱昌琳乃將积谷全部抛售,大获厚利,朱家“以此起富”。

清代湖南盛产茶叶,尤以安化黑茶在西北各地享有盛名。朱昌琳即在安化设立总茶庄,由安化采办茶叶,于汉口、泾阳、羊楼司、西安、兰州等地设分庄,雇佣人员不下数千,运至陕西泾阳,又取泾阳之水,制成茶砖,运销新疆、西藏、蒙古各地,盈利日增。此外,他还在长沙县麻林市、高桥、金井等地,辟有大片茶园,生产緑茶、红茶和砖茶,以硃漆木匣盛装,上盖“乾益陞”牌号,运销全国各地。

翁耀庭

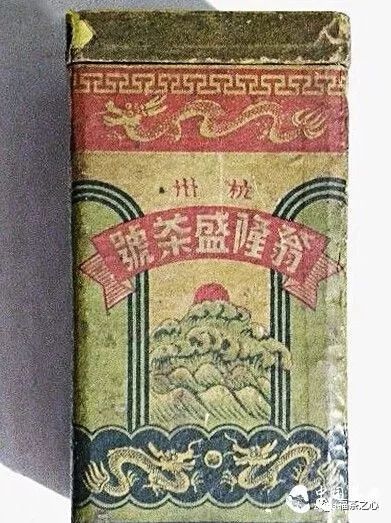

翁隆盛茶号茶叶罐

翁耀庭,民族工商业家、浙江著名商人、百年老字号翁隆盛茶号的创始人。创设于1729年的翁隆盛茶号,店址初设于杭州梅东高桥。太平天国后,翁氏为发展业务,将店址迁至当时的商业闹区清河坊,又扩建五层洋房,门楣上装饰“狮球”,注册商标,气派焕然一新。茶号所制的龙井茶品质优良,采购认真,选而复选,专供“三前摘翠”的富春茶,精工焙制,色、香、味俱全,因而脍炙人口,在国内茶叶同行中首屈一指,在国外、港、澳、东南亚一带亦信誉卓著。翁隆盛茶号以历史悠久,品质优良,货真价实,童叟无欺而取得消费者的信任,成为茶叶行业中久享盛名的一家名牌商店。

吴恒有

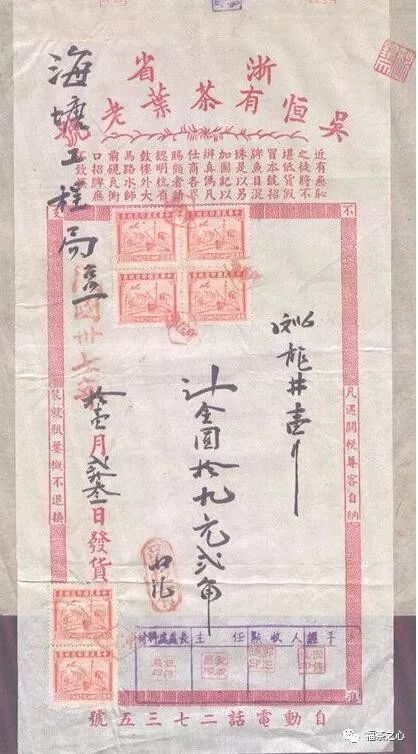

民37年浙江吴恒有茶叶老号发票

清末人士,创办吴恒有茶店。位于杭州鼓楼外大街。该店以销中、上档龙井茶为主,同时经营华北等大城市茶叶店的批发业务。茶庄前后经营50年,至1953年关闭。

高梦征

20世纪初杭州高义泰布店老板。高梦征开设茂记茶庄,位于杭州官巷口附近。北伐战争前后,在西湖区狮峰购进荒山13公顷,开辟茶园作为生产基地,制作龙井茶在茶庄销售,成为杭州有名的茶庄之一。1950年土地改革时期,茶庄停业。

方冠三

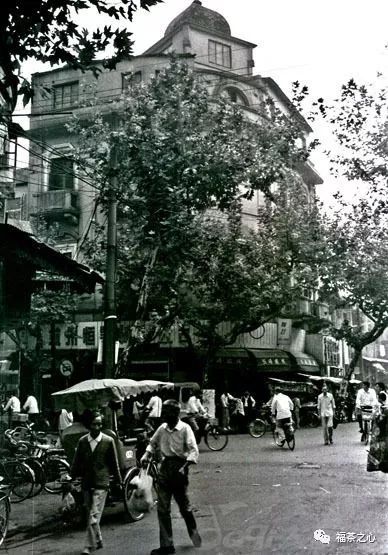

昔日杭州方正大茶庄老建物

图片资料来源:http://oldblog.voc.com.cn/uploadnew/2007-01-29/1170074567_5602.jpg

清末民初之际,杭州有三大茶号,分别是汪裕泰、翁隆盛和方正大,前两家都是经营百馀年的老茶庒,而方氏的茶号最晚成立,是徽商方冠三於1917年所创建的。徽州历来是人文荟萃之所,所辖的休宁是中国状元第一大县,明清之际徽州商人更是称雄商界五百馀年。但是徽州当地山多地少,因此人们不得不往外发展讨生活,是以当地有「前世不修,生在徽州。十三四岁,往外一丢」的俗话,但是也正是徽州人勇於向外发展的冒险犯难精神,方得以成就历史上赫赫有名的徽州商人。

据茶庄後人叙述,创始元老方冠三仅识了几个字,年方十五便得背上简单行囊,背井离乡出门讨生活去,他落脚杭州後,先在乾泰昌茶行当起学徒,由於其为人温和干练,深受老板器重。从业十馀年後单立门户,在杭城最繁华的地段羊坝头大街上开了一家茶庄,并取了个寓意深刻的字号「方正大」。杭城茶庒的经营向来竞争激烈,而方正大茶庒於此间立足,以其徽商自古以来所传承的克勤克俭,在多年经营之後颇得同业推崇,规模日渐扩大,甚至兼并了原先的乾泰昌茶行。1930年,方正大在杭州最繁华地段羊坝头大街的拐角上,造起了一座中西合璧的五层洋房为其总号。当年茶庒不仅做龙井茶的门市销售,还办有邮售、厂商批发等业务,在广东、香港都设有办事处。根据目前被保留的75本账册中记载,1930-1936年间有关方正大茶号的货源、销售和往来银行帐目记录,茶庒生意往来客户遍及各省及港澳、海外各地,帐册中即有产品销往香港永通、香港广茂隆的记载,粗略估计当年与方正大茶号有交易往来的客户即有上千家之多,每年吞吐的茶叶数以万斤计。

吴裕一

1927年吴裕一开办鼎兴茶店。位于杭州太平坊。以经营中下档旗枪茶为主,兼营桐乡杭白菊花,为杭州市茶叶店中实力较雄厚的店家之一。1953年停业。

郑鉴源

鸿怡泰茶号发票

郑鉴源(1902-1959年),江西婺源沙城李村人。自1922年始,郑鉴源兄弟陆续开设"鉴记芬"、"德记芬"、"郑德记"和"郑鉴记"四家茶号,又在上海浙江北路开设了"源利"茶厂。1925年,郑鉴源连着在金陵东路开设了"润记·鸿怡泰"零售茶庄,在天潼路开设了注册"鉴记"商标的"源丰润"茶栈。随后,又在河南北路办起了"源利"分厂。还相继在江西的上饶、玉山,安徽的屯溪、祁门,浙江的温州、诸暨、奉化、新昌等产茶区,就地加工精制后打上源丰润"鉴记"商标,直运上海洋行。 1947年末,郑鉴源改组"中贸公司"为"中国茶叶公司",又分别在南京路和宁波路的繁华地段,开设了"久丰润绸缎庄"和"信孚永钱庄"。上海解放后,郑氏事业又有新发展。1956年,郑鉴源的茶厂、茶庄、茶栈等,完成了社会主义改造,转为公私合营企业。

张伟人

张伟人(1879-1933),名骏,别名丕烈,号醒庵。福建泉州人。

清光绪五年(1879)生。祖籍同安县,祖父张白源以贩卖茶叶为生,嘉庆十八年(1813),携子张满水到泉州,在涂山街头摆设茶叶摊,销售武夷岩茶和闽北粗茶,后开设泉苑茶庄,名牌茶叶有水仙种、铁罗汉等。

张伟人童年在私塾读书,长大在泉苑茶庄任事。勤学好问,能鉴别茶叶优劣、产地、品种,常到武夷山观察茶山茶园,熟悉茶叶生产情况和采制技术。

民国5年(1916),其兄长、茶庄经理张丕成病逝,便接管茶庄,开始配制新产品。选用贮藏多年、质厚、色浓、耐泡的旧茶,掺和醇香的新茶,添加桂花、树兰,创制出新产品,使泉苑的名牌产品色、香、味更上一层楼。

武夷山历史上的茶庄亦称茶号、茶行,多为茶叶精制、包装(古时称“箱茶”)的加工厂,开设者均系雄厚的外地茶商,也有少数本地茶商。当时茶庄的经营方式有三种类型:其一,自栽自制型,其二,购茶经营型,其三,雇工经营型。旧时的武夷茶庄随着时间逝去,多以荡然无存,只有那些留下来的茶庄名号和鲜为人知的传说及为数不多的老房子,见证着昔日茶庄的存在和兴旺。

武夷山市志记载:旧时武夷茶庄的经营者有漳州、泉州、厦门、潮汕、广州、山西和本地茶商,而经营历史悠久的有集泉茶庄、奇苑茶庄、泉苑茶庄等,他们均拥有百数十年的名声。在众多的茶庄中,因乡土及方言关系分有帮别:以闽南方言为准的茶商,包括漳泉所属各县及旅居潮汕的闽南茶商,称下府帮,主要有集泉、奇苑、泉苑等;以潮汕方言为准的茶商,名潮汕帮,主要有兴记、瑞兴等;以广州方言组成的广东帮;以山西等地为主的叫西客帮;本地籍者为本地帮。

泉苑茶庄出产的名牌茶叶十分讲究质量,包装前,捡净茶枝,筛去茶末,统一颜色,每一小泡包成扁平四方形,五泡一束,两庄合一,装进锡罐,价格昂贵。大宗产品销往东南亚各国。

1917年,泉州城内涂门街头前后四条街发生火灾,泉苑茶庄全被焚毁,损失惨重。张伟人没有气馁,凭恃库存200多箱武夷茶(每三箱约50公斤),又高价向同安一茶庄购进一批武夷岩茶,继续配制出售。不到一年,东山再起,重振茶庄。

张伟人拥有武夷山的青云岩、蕊珠岩两家茶厂,又与幔云岩、碧石岩、天井岩、弥陀岩、竹窠岩等茶厂建立茶叶包销关系,出高价买下武夷慧苑东岩茶厂,奠定泉苑茶庄牢固的基础。

1927年,被流氓陈桂林为首的市卫队绑架,泉苑茶庄用2万银元方才赎回。

1933年病逝,时年54岁。

王淑景

王淑景,名连誉,又名广施,安溪县西坪乡尧阳村人,生于光绪二年(1876)。淑景自幼聪明颖异,曾受学于泉州进士黄抟扶,学有渊源,工文善诗。

民国10年(1921),淑景在厦门开禾路(竹树脚)创设尧阳茶行,其茶叶在漳泉各县和台湾、上海、海南等地销售外,还销至槟榔屿、吉隆坡、新加坡以及印尼吧城、井里汶、三宝垅、泗水、棉兰和越南、泰国、菲律宾等埠,成为著名茶商。

淑景为人慷慨,对国民革命,出钱出力,有过贡献。对地方公益事业亦有建树,曾任安溪县崇信里里长,厦门安溪同乡会、王氏宗亲会理事。曾参与发起创办安溪民办汽车路股份有限公司,并任董事、监事。

民国24年(1935)8月15日,淑景逝于厦门,归葬安溪尧阳。

淑景所创茶行,由其子继承经营,民国26年在香港开设尧阳茶行香港分行。

欧阳康

欧阳康字玉良,长乐桃杭人,1866~1942年。他小时候当过学徒,后继承祖业,精心经营花茶加工,并接管了家族企业。他担任恒元堂下的“生顺”茅茶行兼茶栈的老板,他精心经营企业,表现出不凡的胆略与才能,成为名闻遐迩的“东南茶王”。当年欧阳家族所产花茶的商标,用的就是他的头像,创办当年福州着名的商号“一枝春”、“第一峰”、“阜兴春”、“逢春馆”。很多老人只要一提起花茶,自然而然地会想到“一枝春”。他们都说当时很多人以能喝到生顺的花茶引以为荣,是身份的象征。欧阳康经营的“生顺茶栈”,它见证了上下杭商业街繁荣的历史,是让福州茉莉花茶走向世界的起源地,是福州唯一完整保存的明清代集花茶制造厂、毛茶收购站、成茶仓库、茶农客栈、茶王宅院于一体的古迹。据《福州工商史》记载,“生顺茶栈”高峰批售量,年约两万担,被称为“茶帮之王”。

洪天赏

鸦片战争“五口通商”后,福州成为全国最大的茶港。当时,福建各地的茶叶都在这里出口,十九世纪末二十世纪初,随着花茶的流行,福州有六七十家商户经营,他们以茉莉花茶为主,也有应市场需求,以珠兰、水圭、白玉兰、柚子花窨制的。他们中最著名的有三家:“洪怡和”、“福胜春”、“洪春生”。这三家同属于台湾金门洪家开的,居福州茶商魁首。当时的北口茶客的口头禅说,“刀牌香烟洪家茶”,意思是两者可以相提并论,是烟茶业中最常见、热销的品牌。

洪家祖籍江西乐平县,北宋末“靖康”之变,金军大乱中原,洪家祖先洪楷公于南宋绍兴年间迁徙至金门烈屿岛的青岐村。据洪家四世孙洪植锦说,洪家老厝背后有个小山坡,前面有个大水潭,左边是清水岩祖师庙,右边有座关帝庙,正前方是一望无际、浩瀚的台湾海峡,风水极佳。洪家茶的创始人洪天赏生于1859年,年幼时其父早丧,精神得到磨砺,十分坚强,很早就到福州闯荡。由于天资聪颖,习文练武,达到较高境界。洪氏旧宅初在坞里,即今之台江安平附近,与尚书庙相隔仅数十米。洪天赏年轻时经常去尚书庙玩耍,深受民族英雄陈文龙爱国主义思想的熏陶。

资料整理:福茶之心

(图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请告知。联系邮箱:744373898@qq.com)

1915年或许是中国茶叶在世界茶史上最为辉煌的一年。到现如今,依然有很多中国企业还在受益于此,打着“巴拿马世博会金奖”的旗号赚钱。

这是中国茶第一次参加世博会,也是最辉煌的一次。自此之后,中国茶叶就再也无法达到当年的辉煌。

让我们回顾一下当年世博会的获奖名单有哪些:

中国茶叶在巴拿马万国博览会上所获奖项共有6种,分别是大奖章(7个)、名誉奖章(6个)、金牌奖章(21个)、银牌奖章(4个)、铜牌奖章(1个)和奖词(5个)。这些奖项除了大奖章授给政府(农商部)以外,其他奖项均由民间获得。从获奖的结果看,当时民间商会、商号已然相当发达。遗憾的是,这些民间商会、商号均在1949年以后的公私合营运动中遭遇了灭顶之灾,否则,中国至今一定有驰名世界的民族品牌。

茶叶盒的快速发展是在近代和当代,由于物质财富得到极大的进步以及先进设备的出现,晚清和民国政府内出现了大量的礼品流动,促使茶叶被提升到了一定的高度,而茶叶盒也随之水涨船高得到了长足的发展。

接下来,我们一起盘点一下自1915年中国茶首次登上世博会后的各种精美茶叶包装:

巴拿马世博会获奖品牌之——马玉记

马玉记精美的茶盒

1915年巴拿马世博会,中国代表团获得了1218枚奖章,是海外认可度最高的一届世博会。其中福州马玉记商号、上海华茶公司等茶商代表中国茶叶参展,均获得金奖。由于茶商“精美装潢”,又“华丽实足代表华茶之特色”,因此获得国内外一致赞誉。

马玉记茶盒的内部

福建马玉记白茶,其茶品是选自福建武夷山。白茶一般选用一芽一叶初展嫩叶制成,此款参展茶采用精选芽尖制成,虽时光流逝百年,但其茶身白毫依然清晰可见,保存之完好令人堪称奇。此茶外有黑漆木盒,内衬锡盒茶叶罐,两侧配铜提把儿,另配有铜钥匙一把。木盒正面描绘蝴蝶花草,栩栩如生。正面钥匙孔下有英文说明,右侧的标签显示:此茶为“福建马玉记出品,计五箱,第二百三十一号”。此茶荣获1915年巴拿马万国博览会金奖。

马玉记获奖的白茶盒

巴拿马世博会获奖品牌之——杨晋记茶行乌龙茶

有关杨晋记茶行的记载比较少,据网上介绍杨晋记乌龙茶的描述,茶箐精选自福建武夷山嫩芽精制而成,其条索匀齐。彩漆金描木盒内包锡盒茶叶罐。一侧铜提把儿上用红绳栓着原配铜钥匙。原盒上依然保存着当时参展评选时入选的标签。盒内另附一张英文说明,尽是阐述其茶的选料、工艺至精之极。

杨晋记茶行的茶叶包装

巴拿马世博会获奖品牌之——华茶

华茶公司是近代中国华商最大的茶叶出口公司,由粤商唐翘卿所创立,他是上海茶栈界举足轻重的人物。其子唐季珊,曾留学英国,见识多广,又富于商业手腕。因此华茶公司在唐氏父子努力经营下,很快就壮大成为中国重要的民族企业,唐季珊更因此博得“茶叶大王”称号。

百年经济学堂所展示的华茶双龙商标

华茶获一等奖章(金奖)后登报

华茶公司双龙茶罐

下图胭脂茶罐,白底紫嫣红,彩绘山野扁舟图。构图为远山、树林、茅屋及一叶扁舟。净重约1盎司(28.375公克),故此小巧的茶罐所盛装的茶叶量不大。茶罐造型精美,内置欧美人士向来所喜的香花茶,故推测应是当年外销的高级茶款。

“华茶公司”瓷制胭脂罐

华茶公司的封装茶叶罐,新颖别致。罐体图案选取历史人物,整体形状选择菱形,配以圆润罐盖,造型灵动不失优雅。形式新颖,采用棉线捆装,在瓷制茶叶罐中较为少见。在罐盖处加上华茶公司图标,醒目而有质感。

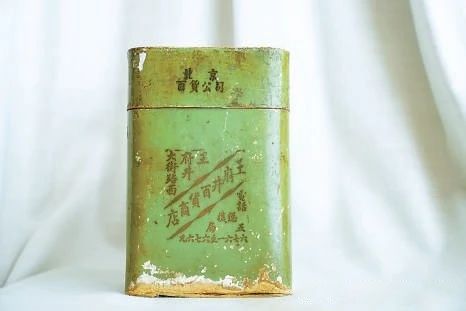

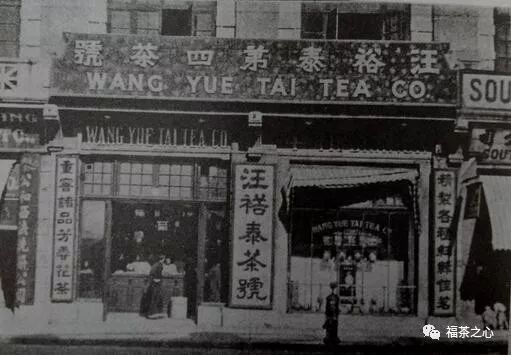

巴拿马世博会、费城世博会获奖品牌之——汪裕泰茶号

与华茶公司并为翘楚的汪裕泰茶号,是近代上海最大的茶庄。由徽州商人汪立政,在清道光年间创立,经历祖孙三代约一百二十多年经营,成为甚有名气的百年老茶号。鼎盛时期,汪裕泰有八家连号店,三处加工厂,并在杭州、苏州、台北以及美国创办茶庄;还在摩洛哥设有一个驻外办事处。

汪裕泰茶号

1915年(民国四年),汪裕泰茶庄的红茶在旧金山巴拿马太平洋博览会荣获名誉奖章。

1924年(民国十三年),汪自新在福煦路(今金陵西路)增设汪裕泰第五号茶庄,后为汪裕泰茶号总管理处。1926年(民国十五年),汪裕泰茶庄的“精制茶”在美国费城世博会上获得甲等大奖。

汪裕泰茶号出品的茶叶

汪裕泰以一只金色茶叶为其注册商标,茶号经营以龙井为主,但兼办红茶、花茶、普洱经销。茶叶不仅质量保证,且品种多样丰富、档次齐全。茶号以“翡翠牌”主销绿茶,红茶则有“玫瑰牌”、“卢仝牌”、“虎牌”、“鹤牌”、“印人牌”(锡兰红茶),花茶则下有“鹦鹉牌”、“鸽子牌”,此外还独家经营云南永昌祥号的福禄寿喜方砖。在内销市场销售达到高峰之后,汪裕泰还积极拓展海外贸易。

金叶商标的茶盒

汪裕泰茶号上等普洱茶罐

费城世博会、芝加哥世博会、纽约世博会获奖品牌之——龙德记

清末民初,广州四大茶庄之首的龙德记茶庄,当时与华茶、汪裕泰等品牌享誉盛名,1898年,龙德记茶庄的创始人池秉德在广州十三行十八甫北路69号开设德记茶行。该店位于下九路入口处,楼高四层,池秉德不惜重资装修,设计古雅精致。经过数年的经营,德记茶庄的乌龙茶享誉整个西关。此后,德记茶庄进行了国际化拓展,池秉德联合龙兆田、龙桂廷等合伙人一同在香港设立了龙德记茶庄,以香港为跳板,逐步将生意做到北美、欧洲。

1926年,在北美市场硕果累累的龙德记以高标准参加美国费城世博会,凭借“肆大乌龙”成为本届世博会唯一获得金质奖章的中国茶叶公司,西方媒体一致用“中国茶只有龙德记”进行大幅报导。

西方媒体大篇幅对此进行报道

1933年,龙德记在芝加哥世博会上,凭“贡品乌龙”获得世博会的荣誉进步奖章,以及世人的一致好评。

龙德记贡品乌龙的精美茶罐

1939年,在美国纽约世博会上获奖的“素馨香茶”,是龙德记在产品上的突破,秉承“乌龙世家”老字号的龙德记首次推出了混合型乌龙茶。

图案及色彩相当精美的素馨香茶

1989年,正值龙德记百年之际,美国作家罗伯特•李斯特(Robert H. Lister)在1989年《早期图桑的华人》(The Chinese of early tucson)一书中写到“龙德记茶庄的影响力不只在图桑,而是在全世界有华人的地方”,这本书的封面则是由龙德记旗下的品牌“像唛”图片。

1989年出版的《早期图桑的华人》

书中第70-71页记载,当时早期华人移民的生活用品:李众胜堂保济丸、龙德记茶叶等。

1923年6月龙德记茶庄在加拿大最大的中文报刊《大汉公报》上刊登更换商标启事。(本文来源:知乎)

1923年6月龙德记茶庄在加拿大最大的中文报刊《大汉公报》上刊登更换商标启事。(本文来源:知乎)