许次纾(1549~1604),字然明,号南华,明朝钱塘人。清历鹗《东城杂记》载:“许次纾……方伯茗山公之幼子,跛而能文,好蓄奇石,好品泉,又好客,性不善饮……所著诗文甚富,有《小品室》、《荡栉斋》二集,今失传。予曾得其所著《茶疏》一卷,……深得茗柯至理,与陆羽《茶经》相表里。”许次纾嗜茶之品鉴,并得吴兴姚绍宪指授,故深得茶理。该书撰于明万历二十五年(1597)。

引题【许然明茶疏序】

陆羽品茶,以吾乡顾渚所产为冠,而明月峡尤其所最佳者也。余辟小园其中,岁取茶租自判,童而白首,始得臻其玄诣。武林许然明,余石交也,亦有嗜茶之癖。每茶期,必命驾造余斋头,汲金沙玉窦二泉,细啜而探讨品骘之。余罄生平习试自秘之诀,悉以相授。故然明得茶理最精,归而著《茶疏》一帙,余未之知也。然明化三年所矣,余每持茗碗,不能无期牙之感。丁未春,许才甫携然明《茶疏》见示,且征于梦。然明存日著述甚富,独以清事托之故人,岂其神情所注,亦欲自附于《茶经》不朽与。昔巩民陶瓷,肖鸿渐像,沽茗者必祀而沃之。余亦欲貌然明于篇端,俾读其书者,并挹其丰神可也。

万历丁未春日,吴兴友弟姚绍宪识明月峡中。

【小引】

吾邑许然明,擅声词场旧矣,余与然明游龙泓,假宿僧舍者浃旬。日品茶尝水,抵掌道古。僧人以春茗相佐,竹炉沸声,时与空山松涛响答,致足乐也。然明喟然日,阮嗣宗以步兵厨贮酒三百斛,求为步兵校尉,余当削发为龙泓僧人矣。嗣此经年,然明以所著《茶疏》视余,余读一过,香生齿颊,宛然龙泓品茶尝水之致也。余谓然明日,鸿渐《茶经》,寥寥千古,此流堪为鸿渐益友,吾文词则在汉魏间,鸿渐当北面矣。然明日,聊以志吾嗜痂之癖,宁欲为鸿渐功匠也。越十年,而然明修文地下,余慨其著述零落,不胜人琴亡俱之感。一夕梦然明谓余日,欲以《茶疏》灾木,业以累子。余遂然觉而思龙泓品茶尝水时,遂绝千古,山阳在念,泪淫淫湿枕席也。夫然明著述富矣,《茶疏》其九鼎一脔耳,何独以此见梦。岂然明生平所癖,精爽成厉,又以余为自味也,遂从九京相托耶?因授剞劂以谢然明,其所撰有《小品室》、《荡栉斋》集,友人若贞父诸君方谋锓之。

丁未夏日社弟许世奇才甫撰。

【正文】

产茶

天下名山,必产灵草。江南地暖,故独宜茶。大江以北,则称六安,然六安乃其郡名,其实产霍山县之大蜀山也。茶生最多,名品亦振。河南、山陕人皆用之。南方谓其能消垢腻,去积滞,亦共宝爱。顾彼山中不善制造,就于食铛大薪炒焙,未及出釜,业已焦枯,讵堪用哉。兼以竹造巨笱,乘热便贮,虽有绿枝紫笋,辄就萎黄,仅供下食,奚堪品斗。江南之茶,唐人首称阳羡,宋人最重建州,于今贡茶两地独多。阳羡仅有其名,建茶亦二非最上,惟有武夷雨前最胜。近日所尚者,为长兴之罗齐,疑即古人顾渚紫笋也。介于山中谓之岕,罗氏隐焉故名罗。然岕故有数处,今惟洞山最佳。姚伯道云:明月之峡,厥有佳茗,是名上乘。要之,采之以时,制之尽法,无不佳者。其韵致清远,滋味甘香,清肺除烦,足称仙品。此自一种也。若在顾渚,亦有佳者,人但以水口茶名之,全与岕别矣。若歙之松罗,吴之虎丘.钱唐之龙井,香气浓郁,并可雁行与岕颉颃。往郭次甫亟称黄山,黄山亦在歙中,然去罗远甚。往时士人皆贵天池。天池产者,饮之略多,令人胀满。自余始下其品,向多非之。近来赏音者,始信余言矣。浙之产.又曰天台之雁宕,括苍之大盘.东阳之全华.绍兴之日铸,皆与武夷相为伯仲。然虽有名茶,当晓藏制。制造不精,收藏无法,一行出山,香味色俱减。钱塘诸山,产茶甚多。南山尽佳,北山稍劣。北山勤于用粪,茶虽易茁,气韵反薄。往时颇称睦之鸠坑,四明之朱溪,今皆不得人品。武夷之外,有泉州之清源,倘以好手制之,亦是武夷亚匹。惜多焦枯,令人意尽。楚之产曰宝庆,滇之产曰五华,此皆表表有名,犹在雁茶之上。其他名山所产,当不止此。或余未知,或名未著,故不及论。

今古制法

古人制茶,尚龙团凤饼,杂以香药。蔡君谟诸公,皆精于茶理。居恒斗茶,亦仅取上方珍品碾之,未闻新制。若漕司所进第一纲,名北苑试新者,乃雀舌、冰芽所造。一銙之直至四十万钱,仅供数盂之啜,何其贵也。然冰芽先以水浸,已失真味,又和以名香,益夺其气,不知何以能佳。不若近时制法,旋摘旋焙,香色俱全,尤蕴真味。

采摘

清明谷雨,摘茶之候也。清明太早,立夏太迟,谷雨前后,其时适中。若肯再迟一二日期,待其气力完足,香烈尤倍,易于收藏。梅时不蒸,虽稍长大,故是嫩枝柔叫也。杭俗喜干盂中撮点.故贵极细。理烦散郁,未可遽非。吴淞人极贵吾乡龙井,肯以重价购雨前细者,狃于故常,未解妙理。芥中之人,非夏前不摘。初试摘者,谓之开园。采自正夏,谓之春茶。其地稍寒,故须待夏,此又不当以太迟病之。往日无有于秋日摘茶者,近乃有之。秋七、八月,重摘一番,谓之早春。其品甚佳,不嫌少薄。他山射利,多摘梅茶。梅茶涩苦,止堪作下食,且伤秋摘,佳产戒之。

炒茶

生茶初摘,香气未透,必借火力以发其香。然性不耐劳,炒不宜久。多取入铛,则手力不匀,久于铛中,过熟而香散矣。甚且枯焦,尚堪烹点。炒茶之器,最嫌新铁。铁腥一入,不复有香。尤忌脂腻,害甚于铁,须豫取一铛,专用炊饭,无得别作他用。炒茶之薪,仅可树枝,不用杆叶。杆则火力猛炽,叶则易焰易灭。铛必磨莹,旋摘旋炒。一铛之内,仅容四两。先用文火焙软,次加武火催之。手加木指,急急钞转,以半熟为度。微俟香发,是其候矣。急用小扇钞置被笼,纯绵大纸衬底燥焙积多,候冷,人罐收藏。人力若多,数铛数笼。人力即少,仅一铛二铛,亦须四五竹笼。盖炒速而焙迟,燥湿不可相混,混则大减香力。一叶稍焦,全铛无用。然火虽忌猛,尤嫌铛冷,则枝叶不柔。以意消息,最难最难。

岕中制法

岕之茶不炒,甑中蒸熟,然后烘焙。缘其摘迟,枝叶微老,炒亦不能使软,徒枯碎耳。亦有一种极细炒芥,乃采之他山炒焙,以欺好奇者。彼中甚爱惜茶,决不忍乘嫩摘采,以伤树本。余意他山所产,亦稍迟采之,待其长大,如芥中之法蒸之,似无不可。但未试尝,不敢漫作。

收藏

收藏宜用瓷瓮,大容一二十斤,四围厚箬,中则贮茶,须极燥极新。专供此事,久乃愈佳,不必岁易。茶须筑实,仍用厚箬填紧瓮口,再加以箬。以真皮纸包之,以苎麻紧扎,压以大新砖,勿令微风得人,可以接新。

置顿

茶恶湿而喜燥,畏寒而喜温,忌蒸郁而喜清凉,置顿之所,须在时时坐卧之处。逼近人气,则常温不寒。必在板房,不宜土室。板房则燥,土室则蒸。又要透风,勿置幽隐。幽隐之处,尤易蒸湿,兼恐有失点检。其阁庋之方,宜砖底数层,四围砖砌。形若火炉,愈大愈善,勿近土墙。顿瓮其上,随时取灶下火灰,候冷,簇于瓮傍。半尺以外,仍随时取灰火簇之,令裹灰常燥,一以避风,一以避湿。却忌火气人瓮,则能黄茶。世人多用竹器贮茶,虽复多用箬护,然箬性峭劲,不甚伏帖,最难紧实,能无渗罅!风湿易侵,多故无益也。且不堪地炉中顿,万万不可。人有以竹器盛茶,置被笼中,用火即黄,除火即润。忌之忌之!

取用

茶之所忌,上条备矣。然则阴雨之日,岂宜擅开。如欲取用,必候天气晴明,融和高朗,然后开缶,庶无风侵。先用热水濯手,麻*拭燥。缶口内箬,别置燥处。另取小罂贮所取茶,量日几何,以十日为限。去茶盈寸,则以寸箬补之,仍须碎剪。茶日渐少,箬日渐多,此其节也。焙燥筑实,包扎如前。

包裹

茶性畏纸,纸于水中成,受水气多也。纸裹一夕,随纸作气尽矣。虽火中焙出,少顷即润。雁宕诸山,首坐此病。每以纸帖寄远,安得复佳。

日用顿置

日用所需,贮小罂中,箬包苎扎,亦勿见风。宜即置之案头,勿顿巾箱书簏,尤忌与食器同处。并香药则染香药,并海味则染海味,其他以类而推。不过一夕,黄矣变矣。

择水

精茗蕴香,借水而发,无水不可与论茶也。古人品水,以金山中泠为第一泉,第二或曰庐山康王谷,第一庐山,余未之到,金山顶上井,亦恐非中泠古泉。陵谷变迁,已当湮没。不然,何其漓薄不堪酌也。今时品水,必首惠泉,甘鲜膏腴,致足贵也。往三渡黄河,始忧其浊,舟人以法澄过,饮而甘之,尤宜煮茶,不下惠泉。黄河之水,来自天上,浊者土色也。澄之既净,香味自发。余尝言有名山则有佳茶,兹又言有名山必有佳泉。相提而论,恐非臆说。余所经行,吾两浙、两都、齐鲁、楚粤、豫章、滇、黔,皆尝稍涉其山川,味其水泉,发源长远,而潭*澄澈者,水必甘美。即江河溪涧之水,遇澄潭大泽,味咸甘冽。唯波涛湍急,瀑布飞泉,或舟楫多处,则苦浊不堪。盖云伤劳,岂其恒性。凡春夏水长则减,秋冬水落则美。

贮水

甘泉旋汲用之斯良,丙舍在城,夫岂易得。理宜多汲,贮大瓮中,但忌新器,为其火气未退,易于败水,亦易生虫。久用则善,最嫌他用。水性忌木,松杉为甚。木桶贮水,其害滋甚,挈瓶为佳耳。贮水瓮口,厚箬泥固,用时旋开,泉水不易,以梅雨水代之。

舀水

舀水必用瓷瓯。轻轻出瓮,缓倾铫中。勿令淋漓瓮内,致败水味,切须记之。

煮水器

金乃水母,锡备柔刚,味不咸涩,作铫最良。铫中必穿其心,令透火气,沸速则鲜嫩风逸,沸迟则老熟昏钝,兼有汤气。慎之慎之。茶滋于水,水藉乎器.汤成于火。四者相须,缺一则废。

火候

火必以坚木炭为上。然木性未尽,尚有余烟,烟气人汤,汤必无用。故先烧令红,去其烟焰,兼取性力猛炽,水乃易沸。既红之后,乃授水器,仍急扇之,愈速愈妙,毋令停手。停过之汤,宁弃而再烹。

烹点

未曾汲水,先备茶具。必洁必燥,开口以待。盖或仰放,或置瓷盂,勿竟覆之。案上漆气食气,皆能败茶。先握茶手中,俟汤既入壶,随手投茶汤。丛盖覆定。三呼吸时,次满倾盂内,重投壶内,用以动荡香韵,兼鱼不沉滞。更三呼吸顷,以定其浮薄。然后泻以供客。则乳嫩清滑,馥郁鼻端。病可令起,疲可令爽,吟坛发其逸思,谈席涤其玄衿。

秤量

茶注宜小,不宜甚大。小则香气氤氲,大则易散漫。大约及半升,是为适可。独自斟酌,愈小愈佳。容水半升者,量茶五分,其余以是增减。

汤候

水一人铫,便须急煮。候有松声,即去盖,以消息其老嫩。蟹眼少后,水有微涛,是为当时。大涛鼎沸,旋至无声,是为过时,过则汤老而香散,决不堪用。

瓯注

茶瓯古取建窑兔毛花者,亦斗碾茶用之宜耳。其在今日,纯白为佳,兼贵于小。定窑最贵,不易得矣。宣、成、嘉靖,俱有名窑,近日仿造,间亦可用。次用真正回青,必拣圆整。勿用*窳。茶注以不受他气者为良,故首银次锡。上品真锡,力大不减,慎勿杂以黑铅。虽可清水,却能夺味。其次内外有油瓷壶亦可,必如柴、汝、宣、成之类,然后为佳。然滚水骤浇,旧瓷易裂,可惜也。近日饶州所造,极不堪用。往时龚春茶壶.近日时彬所制.大为时人宝惜。盖皆以粗砂制之,正取砂无土气耳。随手造作,颇极精工,顾烧时必须火力极足,方可出窑。然火候少过,壶又多碎坏者,以是益加贵重。火力不到者,如以生砂注水,土气满鼻,不中用也。较之锡器,尚减三分。砂性微渗,又不用油,香不窜发,易冷易馊,仅堪供玩耳。其余细砂,及造自他匠手者,质恶制劣,尤有土气,绝能败味,勿用勿用。

荡涤

汤铫瓯注,最宜燥洁。每日晨兴,必以沸汤荡涤,用极熟黄麻巾蜕向内拭干,以竹编架,覆而庋之燥处,烹时随意取用。修事既毕,汤铫拭去余沥,仍覆原处。每注茶甫尽,随以竹筋尽去残叶,以需次用。瓯中残渖,必倾去之,以俟再斟。如或存之,夺香败味。人必一杯,传递,再巡之后,清水涤之为佳。

饮啜

一壶之茶,只堪再巡。初巡鲜美,再则甘醇,三则意欲尽矣。余尝与冯开之戏论茶候,以初巡为婷婷袅袅十三余,再巡为碧玉破瓜年,三巡以来,绿叶成阴矣。开之大以为然。所以茶注欲小,小则再巡已终,宁使余芬剩馥,尚留叶中,犹堪饭后供啜漱之用,未遂弃之可也。若巨器屡巡,满中泻饮,待停少温,或求浓苦,何异农匠作劳。但需涓滴,何论品尝,何知风味乎。

论客

宾朋杂沓,止堪交错觥筹;乍会泛交,仅须常品酬乍。惟素心同调,彼此畅适,清言雄辩.脱略形骸,始可呼童篝火,酌水点汤。量客多少,为役之烦简。三人以下,止熱一炉,如五六人,便当两鼎炉,用一童,汤方调适。若还兼作,恐有参差。客若众多,姑且罢火,不妨中茶投果,出自内局。

茶所

小斋之外,别置茶寮。高燥明爽,勿令闭塞。壁边列置两炉,炉以小雪洞覆之。止开一面,用省灰尘腾散。寮前置一几,以顿茶注茶盂,为临时供具。别置一几,以顿他器。旁列一架,巾綐悬之,见用之时,即置房中。斟酌之后,旋加以盖,毋受尘污,使损水力。炭宜远置,勿令近炉,尤宜多办宿干易炽。炉少去壁,灰宜频扫。总之以慎火防熱,此为最急。

洗茶

岕茶摘自山麓,山多浮沙,随雨辄下,即着于叶中。烹时不洗去沙土,最能败茶。必先盥手令洁,次用半沸水,扇扬稍和,洗之。水不沸,则水气不尽,反能败茶。毋得过劳以损其力。沙土既去,急于手中挤令极干,另以深口瓷合贮之,抖散待用。洗必躬亲,非可摄代。凡汤之冷热,茶之燥湿,缓急之节,顿置之宜,以意消息,他人未必解事。

童子

煎茶烧香,总是清事,不妨躬自执劳。然对客谈谐,岂能亲莅,宜教两童司之。器必晨涤,手令时盥,爪可净剔,火宜常宿,量宜饮之时,为举火之候。又当先白主人,然后修事。酌过数行,亦宜少辍。果饵间供,别进浓渖,不妨中品充之。盖食饮相须,不可偏废,甘酿杂陈,又谁能鉴赏也。举酒命觞,理宜停罢,或鼻中出火,耳后生风,亦宜以甘露浇之。各取大盂,撮点雨前细玉,正自不俗。

饮时

心手闲适披咏疲倦意绪棼乱听歌闻曲歌罢曲终杜门避事

鼓琴看画夜深共语明窗净几洞房阿阁宾主款狎佳客小姬

访友初归风日晴和轻阴微雨小桥画舫茂林修竹课花责鸟

荷亭避暑小院焚香酒阑人散儿辈斋馆清幽寺观名泉怪石

宜辍

作字观剧发书柬大雨雪长筵大席翻阅卷帙人事忙迫及与上宜饮时相反事

不宜用

恶水敝器铜匙铜铫木桶柴薪麸炭粗童恶婢

不洁巾蜕各色果实香药

不宜近

阴室厨房市喧小儿啼野性人童奴相哄酷热斋舍

良友

清风明月纸帐楮衾竹床石枕名花琪树

出游

士人登山临水,必命壶觞。乃茗碗薰炉,置而不问,是徒游于豪举,未托素交也。余欲特制游装,备诸器具,精茗名香,同行异室。茶罂一,注二,铫一,小瓯四,洗一,瓷合一,铜炉一,小面洗一,巾副之,附以香奁小炉香囊七*,此为半肩。薄瓮贮水三十斤,为半肩足矣。

权宜

出游远地,茶不可少。恐地产不佳,而人鲜好事,不得不随身自将。瓦器重难,又不得不寄贮竹菩。茶甫出瓮,焙之。竹器晒干,以箬厚贴,实茶其中。所到之处,即先焙新好瓦瓶,出茶焙燥,贮之瓶中。虽风味不无少减而气力味尚存。若舟航出入,及非车马修途,仍用瓦缶,毋得但利轻赍,致损灵质。

虎林水

杭两山之水,以虎跑泉为上。芳冽甘腴,极可贵重,佳者乃在香积厨中上泉,故有土气,人不能辨。其次若龙井、珍珠、锡杖、韬光、悠淙、灵峰,皆有佳泉,堪供汲煮。及诸山溪涧澄流,并可斟酌,独水乐一洞,跌荡过劳,味遂漓薄。玉泉往时颇佳,近以纸局坏之矣。

宜节

茶宜常饮,不宜多饮。常饮则心肺涪凉,烦郁顿释。多饮则微伤僻肾,或泄或寒。盖脾土原润,肾又水乡,宜燥宜温,多或非利也。古人饮水饮汤,后人始易以茶,即饮汤之意。但令色香味备,意已独至,何必过多,反失清洌乎。且茶叶过多,亦损脾肾,与过饮同病。俗人知戒多饮,而不知慎多费,余故备论之。

辨讹

古人论茶,必首蒙顶。蒙顶山蜀雅州山也,往常产,今不复有。即有之,彼中夷人专之,不复出山。蜀中尚不得,何能至中原江南也。今人囊盛如石耳,来自山东者,乃蒙阴山石苔,全无茶气,但微甜耳,妄谓蒙山茶。茶必木生,石衣得为茶乎?

考本

茶不移本,植必子生。古人结婚,必以茶为礼,取其不移植子之意也。今人犹名其礼曰下茶。南中夷人定亲,必不可无,但有多寡。礼失而求诸野,今求之夷矣。

余斋居无事,颇有鸿渐之癖。又桑苎翁所至,必以笔床茶灶自随,而友人有同好者,数谓余宜有论著,以备一家,贻之好事,故次而论之。倘有同心,尚箴余之阙,葺而补之,用告成书,甚所望也。次纾再识。

茶道是以修行悟道为宗旨的饮茶艺术,是饮茶之道和饮茶修道的统一。茶道包括茶艺、茶礼、茶境、修道四大要素。所谓茶艺是指备器、选水、取火、候汤、习茶的一套技艺;所谓茶礼,是指茶事活动中的礼仪、法则;所谓茶境,是指茶事活动的场所、环境、所谓修道,是指通过茶事活动来怡情修性、悟道体道。

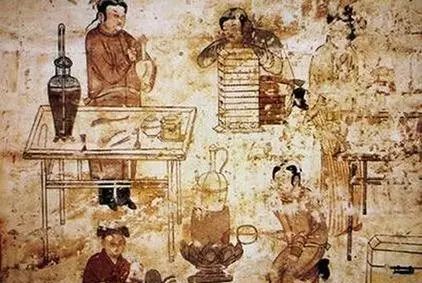

茶道图 [元] 作者不详彩绘壁画内蒙古赤峰市元宝山区沙子山2号墓壁画

道作为中国哲学的最高范畴,一般指宇宙法则、终极真理、事物运动的总体规律、万物的本质或本源。道,有儒家之道、道家之道,有佛教之道、各家之道不尽一致。中国文化主流是“儒道互补”,隋唐以降又趋于“三教合一”。一般的文人、士大夫往往兼修懦道佛,即使道士、佛徙,也往往是旁通儒佛、儒道。流传最广,最具中国特色的佛教禅宗一派,便吸收了老庄孔孟的一些思想,而宋元明清佛教的一大特点便是融通儒道,调合三教。宋明新儒学兼收道、佛思想,有所谓“朱子道,陆子禅”之说。金元道教全真派祖师王重阳,竭力提倡“三教合一”,其诗云:“儒门释户道相通,三教从来一祖风”,“释道从来是一家,两般形貌理无差”。

茶道中所修何道?可为儒家之道,可为道家、道教之家,也可为禅宗及佛教之道,因人而异。一般来说,茶道中所修之道为综合各家之道。修道的理想追求概括起来就是养生、怡情、修性、证道。证道是修道的理想结果,是茶道的终极追求,是人生的最高境界。证道则天人合一、即心即道,天地与我并生、万物与我为一,极高明而道中庸,无为而无不为。

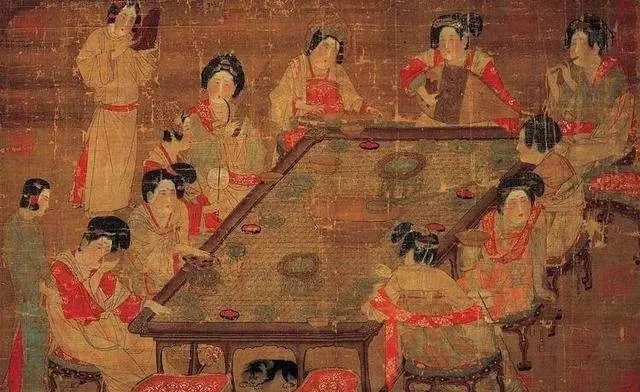

调琴啜茗图卷 (听琴图) [唐] 周昉

考察中国的饮茶历史,饮茶法有煮、煎、点、泡四类,形成茶艺的有煎茶法、点茶法、泡茶法。依茶艺而言,中国茶道先后产生了煎茶道、点茶道、泡茶道三种形式。

茶艺是茶道的基础,茶道的形成必然是在饮茶普及,茶艺完善之后。唐代以前虽有饮茶,但不普遍。西晋虽有茶艺的雏型(见杜育《荈赋》),还远未完善。晋、宋以迄盛唐,是中国茶道的酝酿期。

宫乐图(会茗图) [唐] 作者不详

中唐以后,中国饮茶“殆成风俗”,形成“比屋之饮”,“始自中地,流于塞外”。唐朝肃宗、代宗、德宗时期,陆羽著《茶经》,奠定了中国茶道的基础。又经皎然、常伯熊等人的实践、润色和完善,形成了“煎茶道”;北宋时期,蔡襄著《茶录》,徽宗赵佶著《大观茶论》,从而形成了“点茶道”,明代后期,张源著《茶录》,许次纾著《茶疏》,标志着“泡茶道”的诞生。

中国古代没有茶道专著,有关茶道的内容散见于各种茶书及茶诗文绘画中。下面是从古代茶书及茶诗文的东鳞西爪中,笔者所披寻出的中国茶道形成与发展的脉络。

一、唐宋时期──煎茶道

煎茶法萌芽于晋,至唐陆羽《茶经》始有详细记载。《茶经》初稿成于唐肃宗、代宗朝时期,又经修订,于唐德宗朝时期定稿。《茶经》的问世,标志着中国茶道的诞生。其时其后,皎然、卢仝作茶歌,斐汶撰《茶述》,张又新撰《煎茶水记》,温庭筠撰《采茶录》,推波助澜,使中国煎茶道日益成熟。

(一)煎茶道茶艺

煎茶道茶艺有备器、选水、取火、候汤、习茶五大环节。

1.备器

《茶经》"四之器"章列茶器二十四事,即风炉(含灰承)、筥、炭挝、火夹、鍑、交床、夹、纸囊、碾(含拂末)、罗、合、则、水方、漉水囊、瓢、竹夹、鹾簋(含揭)、熟盂、碗、畚、札、涤方、滓方、巾、具列,另有的统贮茶器的都篮。

2.选水

《茶经》“五之煮”云:“其水,用山水上,江水中,井水下。”“其山水,拣乳泉、石池漫流者上。”“其江水,取去人远者。井,取汲多者。”据说陆羽晚年撰《水品》(一说《泉品》)一书。张又新于公元825元年前后撰《煎茶水记》,书中引刘伯刍评判天下之水七等,陆羽评判天下之水二十等。讲究水品,是中国茶道的特点。

3.取火

《茶经》“五之煮”云:"其火,用炭,次用劲薪。其炭曾经燔炙为膻腻所及,及膏木、败器不用之。”温庭筠撰于公元860年前后的《采茶录》“辨”条载:“李约,[氵开]公子也。一生不近粉黛,性辨茶。尝日:‘茶须缓火炙,活火煎。’活火谓炭之有焰者。当使汤无妄沸,庶可养茶。”

4.候汤

《茶经》“五之煮”云:“其沸,如鱼目,微有声为一沸,缘边如涌泉连珠为二沸,腾波鼓浪为三沸,已上水老不可食。”候汤是煎茶的关键。

5.习茶

习茶包括藏茶、炙茶、碾茶、罗茶、煎茶、酌茶、品茶等。

撰于八世纪末的《封氏闻见记》卷六“饮茶”载:“楚人陆鸿渐为《茶论》,说茶之功效,并煎茶炙茶之法,造茶具二十四事,以都统笼贮之。远近倾慕,好事者家藏一副。有常伯熊者,又因鸿渐之《论》广润色之,于是茶道大行,王公朝士无不饮者。御史大夫李季卿宣慰江南,至临淮县馆,或言伯熊善饮茶者,李公请为之。伯熊著黄被衫乌纱帽,手执茶器,口通茶名,区分指点,左右刮目。……”常伯熊,生平事迹不详,约为陆羽同时人。他对《茶经》进行了润色,娴熟茶艺,是煎茶道的开拓者之一。

陆羽、常伯熊而外,皎然、张又新、刘禹锡、白居易、李约、卢仝、钱起、杜牧、温庭筠、皮日休、陆龟蒙、齐己等人对煎茶道茶艺均有贡献。

(二)茶礼

《茶经》“五之煮”云:“夫珍鲜馥烈者,其碗数三,次之者,碗数五。若坐客数至五,行三碗。至七,行五碗。若六人已下,不约碗数,但阙一人,而已其隽永补所阙人。”一次煎茶少则三碗,多不过五碗。客人五位,则行三碗茶,客人七位,则行五碗茶,缺两碗,则以最先舀出的“隽永”来补。若客四人,行三碗,客六人,行五碗,所缺一碗以“隽永”补。若八人以上则两炉、三炉同时煮,再以人数多少来确定酌分碗数。

(三)茶境

《茶经》“九之略”章有“若松间石上可坐”,“若瞰泉临涧”,“若援蘲跻岩,引[纟亘]入洞”,则饮茶活动可在松间石上,泉边涧侧,甚至山洞中。“十之图”章又载:“用绢素或四幅或六幅分布写之,陈诸座隅。则茶之源、之具、之造、之器、之煮、之饮、之事、之出、之略目击而存,于是《茶经》之始终备焉。”室内饮茶,则在四壁陈挂写有《茶经》内容的挂轴,开后世悬挂书画条幅的先河。

吕温《三月三日茶宴》序云:“三月三日,上已禊饮之日,诸子议以茶酌而代焉。乃拨花砌,爰庭阴,清风逐人,日色留兴。卧借青霭,坐攀花枝,闻莺近席羽未飞,红蕊拂衣而不散。……”莺飞花拂,清风丽日,环境清幽。

钱起《与赵莒茶宴》诗云:“竹下忘言对紫茶,全胜羽客醉流霞。尘心洗尽兴难尽,一树蝉声片影斜。“翠竹摇曳,树影横斜,环境清雅。

唐代茶道,对环境的选择重在自然,多选在林间石上、泉边溪畔、竹树之下清静、幽雅的自然环境中。或在道观僧寮、书院会馆、厅堂书斋,四壁常悬挂条幅。

(四)修道

《茶经》“一之源”载:“茶之为物,味至寒,为饮最宜。精行俭德之人,若热渴、凝闷、脑疼、目涩、四肢烦、百节不舒,聊四五啜,与醍醐甘露抗衡也。”饮茶利于“精行俭德”,使人强身健体。

《茶经》“四之器”,其风炉的设计就应用了儒家《易经》的“八卦”和阴阳家的“五行”思想。风炉上铸有“坎上巽下离于中”,“体均五行去百疾”的字样。鍑的设计为:“方其耳,以正令也;广其缘,以务远也;长其脐,以守中也。”正令、务远、守中,反映了儒家的“中正”的思想。

《茶经》不仅阐发饮茶的养生功用,已将饮茶提升到精神文化层次,旨在培养俭德,正令、务远、守中。

诗僧皎然,年长陆羽,与陆羽结成忘年交。皎然精于茶道,作茶诗二十多首。其《饮茶歌诮崔石使君》诗有:“一饮涤昏寐,情思朗爽满天地;再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘;三饮便得道,何须苦心破烦恼。……熟知茶道全尔真,唯有丹丘得如此。”皎然首标“茶道”,在茶文化史上功并陆羽。他认为饮茶不仅能涤昏、清神,更是修道的门径,三饮便可得道全真。

玉川子卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》诗中写道:“一碗喉吻润,两碗破孤闷。三碗搜枯肠,唯有文字五千卷。四碗发清汗,平生不平事,尽问毛孔散。五碗肌骨清,六碗通仙灵。七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。”“文字五千卷”,是指老子五千言《道德经》。三碗茶,唯存道德,此与皎然“三饮便得道”义同。四碗茶,是非恩怨烟消云散。五碗肌骨清,六碗通仙灵,七碗羽化登仙。“七碗茶”流传千古,卢仝也因此与陆羽齐名。

钱起《与赵莒茶宴》诗写主客相对饮茶,言忘而道存,洗尽尘心,远胜炼丹服药。

裴汶《茶述》记:“茶,起于东晋,盛于今朝。其性精清,其味淡洁,其用涤烦,其功致和。参百品而不混,越众饮而独高。”茶,性清味淡,涤烦致和,和而不同,品格独高。

中唐以降,已经认识到茶的清、淡的品性和涤烦、致和、全真的功用。饮茶能使人养生、怡情、修性、得道,甚至能羽化登仙。陆羽《茶经》,裴汶《茶述》,皎然“三饮”,卢仝“七碗”,高扬茶道精神,把饮茶从目常物质生活提升到精神文化层次。

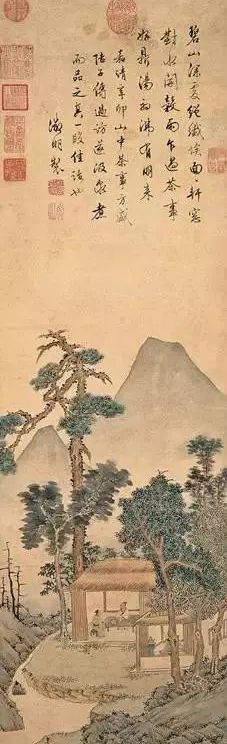

明 文徵明 陸羽烹茶圖

综上所述,八世纪下半叶,值中唐时期,煎茶茶艺完备,以茶修道思想确立,注重对饮茶环境的选择,具备初步的饮茶礼仪,这标志着中国茶道的正式形成。陆羽不仅是煎茶道的创始人,也是中国茶道的奠基人。煎茶道是中国最先形成的茶道形式,鼎盛于中、晚唐,经五代、北宋,至南宋而亡,历时约五百年。

二、宋明时期──点茶道

点茶法约始于唐末,从五代到北宋,越来越盛行。十一世纪中叶,蔡襄著《茶录》二篇,上篇论茶,色、香、味、藏茶、炙茶、碾茶、罗茶、候汤、熁盏、点茶,下篇论茶器、茶焙、茶笼、砧椎、茶钤、茶碾、茶罗、茶盏、茶匙、汤瓶。蔡襄是北宋著名的书法家,同时又是文学家、茶叶专家、荔枝专家,其《茶录》奠定了点茶茶艺的基础。

宋辽点茶

见于河北宣化下八里村1号墓辽代壁画《点茶图》。壁画描绘了两人正在配合注汤点茶的情景。

十二世纪初,宋徽宗赵佶著《大观茶论》二十篇:地产、天时、采择、蒸压、制造、鉴辨、白茶、罗碾、盏、筅、瓶、杓、水、点、味、香、色、藏焙、品名、外焙。赵佶是杰出的艺术家,书画、诗文皆佳,且精于茶道。点茶道酝酿于唐末五代,至北宋后期而成熟。

十五世纪中叶,朱权著《茶谱》,对点茶道崇新改易。

(一)点茶道茶艺

点茶道茶艺包括备器、选水、取火、候汤、习茶五大环节。

1.备器

《茶录》、《茶论》、《茶谱》等书对点茶用器都有记录。宋元之际的审安老人作《茶具图赞》,对点茶道主要的十二件茶器列出名、字、号,并附图及赞。归纳起来点茶道的主要茶器有:茶炉、汤瓶、砧椎、茶钤、茶碾、茶磨、茶罗、茶匙、茶筅、茶盏等。

2.选水

宋人选水承继唐人观点,以山水上、江水中、井水下。但《大观茶论》“水”篇却认为“水以清轻甘洁为美,轻甘乃水之自然,独为难得。古人品水,虽曰中泠、惠山为上,然人相去之远近,似不常得,但当取山泉之清洁者。其次,则井水之常汲者为可用。若江河之水,则鱼鳖之腥、泥泞之汙,虽轻甘无取。”宋徽宗主张水以清轻甘洁为好,以山水、井水为用,反对用江河水。

3.取火

宋人取火基本同于唐人

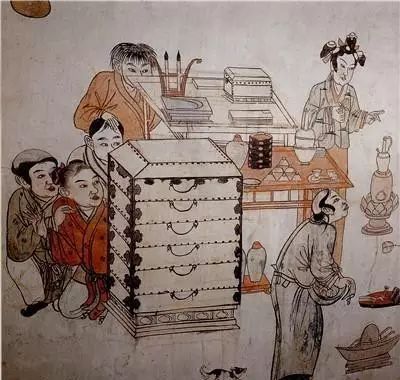

宋辽茶具

见于辽代张文藻墓壁画《童嬉图》。壁画右有四个人物,四人中间放茶碾一只,船形碾槽中有一碾轴。旁边有一个黑皮朱里圆形漆盘,盘内放有曲柄锯子、毛刷和绿色茶碾。盘的上方有茶炉,炉上坐一执壶。画中间的桌子上放着些茶碗、贮茶瓶等物。

4.候汤

蔡襄《茶录》“候汤”条载:“候汤最难,未熟则沫浮,过熟则茶沉。前世谓之蟹眼者,过熟汤也。沉瓶中煮之不可辨,故曰候汤最难。”蔡襄认为蟹眼汤已是过熟,且煮水用汤瓶,气泡难辨,故候汤最难。赵佶《大观茶论》“水”条记:“凡用汤以鱼目蟹眼连绎迸跃为度,过老则以少新水投之,就火顷刻而后用。”赵佶认为水烧至鱼目蟹眼连绎迸跃为度。蔡襄认为蟹眼已过熟,而赵佶认为鱼目蟹眼连绎迸跃为度。汤的老嫩视茶而论,茶嫩则以蔡说为是,茶老则以赵说为是。

5.习茶

点茶道习茶程序主要有:藏茶、洗茶、炙茶、碾茶、磨茶、罗茶、燲盏、点茶(调膏、击拂)、品茶等。

宋辽点茶

见于河北宣化下八里村6号墓辽代壁画。壁画中共有6人,一人碾茶,一人煮水,一人点茶,反映了当时的煮茶情景。

蔡襄、赵佶、朱权而外,释文了、释福全、丁谓、范仲淹、梅尧臣、欧阳修、苏轼、黄庭坚、释道谦、显上人、陆游、宋安老人等人对点茶艺都有所贡献。苏轼的《叶嘉传》,明写人,暗写茶,文中暗含点茶法。

(二)茶礼

朱权《茶谱》载:“童子捧献于前,主起举瓯奉客日:为君以泻清臆。客起接,举瓯日:非此不足以破孤闷。乃复坐。饮毕,童子接瓯而退。话久情长,礼陈再三。”朱权点茶道注重主、客间的端、接、饮、叙礼仪,且礼陈再三,颇为严肃。

(三)茶境

点茶道对饮茶环境的选择与煎茶道相同,大致要求自然、幽静、清静。王令诗有“果肯同尝竹林下”,苏轼诗有“一瓯林下记相逢”,陆游诗有“自挈风炉竹下来”,“旋置风炉清樾下”。朱权《茶谱》则记:“或会于泉石之间,或处于松竹之下,或对皓月清风,或坐明窗静牖。”

(四)修道

《大观茶论》载:“至若茶之有物,擅瓯闽之秀气,钟山川之灵禀。祛襟涤滞、致清导和,则非庸人孺子可得而知矣;冲淡闲洁、韵高致静,则百遑遽之时可得而好尚之。”“缙绅之士,韦布之流,沐浴膏泽,薰陶德化,盛以雅尚相推,从事茗饮。”茶,祛襟涤滞,致清导和,冲淡闲洁,韵高致静,士庶率以薰陶德化。

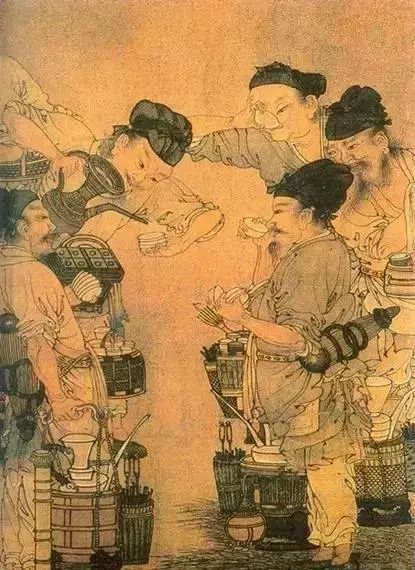

宋代市井斗茶

见于南宋刘松年《茗园赌市图》。图中的茶贩有注水点茶的,有提壶的,有举杯品茶的,这是宋代街头茶市的真实写照。

审安老人作《茶具图赞》,列“茶具十二先生姓名字号”,附图及赞语。以朝廷职官命名茶具,赋予了茶具的文化内涵,而赞语更反映出儒、道两家待人接物、为人处世之理。木待制(砧椎)赞有“上应列宿,万民以济,禀性刚直。”金法槽(茶碾)赞有“柔亦不茹,刚亦不吐,圆机运用,一皆有法。”石转运(茶磨)赞有“抱坚质,怀直心。啖嚅英华,周行不怠。”胡员外(茶瓢)赞有“周旋中规而不逾其间,动静有常而性苦其卓。”罗枢密(罗合)赞有“凡事不密则害成,今高者抑之,下者扬之。”宗从事(茶帚)赞有“孔门子弟,当洒扫应对。”陶宝文(茶盏)赞有“虚已待物,不饰外貌。”汤提点(汤瓶)赞有“养浩然之气,发沸腾之声,以执中之能,辅成汤之德。”竺副帅(茶筅)赞有“子之清节,独以身试,非临难不顾者畴见多。”

朱权《茶谱》序曰:“予尝举白眼而望青天,汲清泉而烹活火。自谓与天语以扩心志之大,符水火以副内炼之功。得非游心于茶灶,又将有裨于修养之道矣,其惟清哉!”又曰:“茶之为物,可以助诗兴而云山顿色,可以伏睡魔而天地忘形,可以倍清淡而万象惊寒。……乃与客清谈款话,探虚玄而参造化,清心神而出尘表。……卢仝吃七碗,老苏不禁三碗,予以一瓯,足可通仙灵矣。”活火烹清泉,以副内炼之功。助诗兴,倍清淡。探虚玄大道,参天地造化,清心出尘,一瓯通仙。

赵佶、朱权贵为帝、王,亲撰茶书,倡导茶道。宋明茶人进一步完善了唐代茶人的饮茶修道思想,赋予了茶以清、和、淡、洁、韵、静的品性。

综上所述,点茶道酝酿于唐末五代,至十一世纪中叶的北宋时期发展成熟。点茶道鼎盛于北宋后期至明代前期,亡于明代后期,历时约六百年。

建窑兔毫纹盏宋

建窑鹧鸪斑星盏宋由于斗茶需要比较水痕,颜色较深的建窑瓷成为了宋代流行的茶具。

三、明清时期──泡茶道

泡茶法大约始于中唐,南宋末至明代初年,泡茶多用末茶。明中叶以后,泡茶用叶茶,流风至今。

十六世纪末的明代后期,张源著《茶录》,其书有藏茶、火候、汤辨、泡法、投茶、饮茶、品泉、贮水、茶具、茶道等篇;许次纾著《茶疏》,其书有择水、贮水、舀水、煮水器、火候、烹点、汤候、瓯注、荡涤、饮啜、论客、茶所、洗茶、饮时、宜辍、不宜用、不宜近、良友、出游、权宜、宜节等篇。《茶录》和《茶疏》,共同奠定了泡茶道的基础。十七世纪初,程用宾撰《茶录》,罗廪撰《茶解》,黄龙德撰《茶说》,冯可宾撰《岕茶笺》。十七世纪后期,清代冒襄撰《岕茶汇钞》。这些茶书进一步补充、发展、完善了泡茶道。

(一)泡茶道茶艺

泡茶道茶艺包括备器、选水、取火、候汤、习茶五大环节。

1.备器

泡茶道茶艺的主要器具有茶炉、汤壶(茶铫)、茶壶、茶盏(杯)等。

2.选水

明清茶人对水的讲究比唐宋有过之而无不及。明代,田艺衡撰《煮泉小品》,徐献忠撰《水品》,龙膺撰《蒙史》,专书论水。明清茶书中,也多有择水、贮水、品泉、养水的内容。

3.取火

张源《茶录》“火候”条载:“烹茶要旨,火候为先。炉火通红,茶瓢始上。扇起要轻疾,待有声稍稍重疾,斯文武之候也。”

4.候汤

《茶录》“汤辨”条载:“汤有三大辨十五小辨。一曰形辨,二曰声辨,三曰气辨。形为内辨,声为外辨,气为捷辨。如虾眼、蟹眼、鱼眼、连珠皆为萌汤,直至涌沸如腾波鼓浪,水气全消,方是纯熟;如初声、转声、振声、骤声皆为萌汤,直至无声,方是纯熟;如气浮一缕、二缕、三四缕,及缕乱不分,氤氲乱绕,皆是萌汤,直至气直冲贯,方是纯熟。”又“汤用老嫩”条称:“今时制茶,不假罗磨,全具元体,此汤须纯熟,元神始发。”

5.习茶

(1)壶泡法

据《茶录》、《茶疏》、《茶解》等书,壶泡法的一般程序有:藏茶、洗茶、浴壶、泡茶(投茶、注汤)、涤盏、酾茶、品茶。

(2)撮泡法

陈师撰于十六世纪末的《茶考》记:“杭俗烹茶用细茗置茶瓯,以沸汤点之,名为撮泡。”撮泡法简便,主要有涤盏、投茶、注汤、品茶。

(3)工夫茶

工夫茶形成于清代,流行于广东、福建和台湾地区,是用小茶壶泡青茶(乌龙茶),主要程序有治壶、投茶、刮沫、淋壶、烫杯、酾茶、品茶等。

对泡茶道茶艺有贡献的,除张源、许次纾、程用宾、罗廪、黄龙德、冯可宾、冒襄外,还有田艺衡、陆树声、屠隆、陈继儒、张谦德、徐渭、张大复、熊明遇、屠本畯、闻龙、周高起、张岱、袁枚等人。

(二)茶礼

中国茶道注重自然,不拘礼法,故茶书对此多有省略。

(三)茶境

十六世纪后期,陆树声撰《茶寮记》,其“煎茶七类”篇“茶候”条有“凉台静室、曲几明窗、僧寮道院、松风竹月”等。徐渭也撰有《煎茶七类》,内容与陆树声所撰相同。《徐文长秘集》又有“品茶宜精舍、宜云林、宜寒宵兀坐、宜松风下、宜花鸟间、宜清流白云、宜绿鲜苍苔、宜素手汲泉、宜红装扫雪、宜船头吹火、宜竹里瓢烟。"

许次纾《茶疏》“饮时”条有“明窗净几、风日晴和、轻阴微雨、小桥画舫、茂林修竹、课花责鸟、荷亭避暑、小院焚香、清幽寺院、名泉怪石”等二十四宜。又“茶所”条记:“小斋之外,别置茶寮。高燥明爽,勿令闭寒。壁边列置两炉,炉以小雪洞覆之,止开一面,用省灰尘脱散。寮前置一几,以顿茶注、茶盂,为临时供具。别置一几,以顿他器。旁列一架,巾[巾兑]悬之。……”

屠隆《茶说》“茶寮”条记:“构一斗室,相傍书斋,内设茶具,教一童子专主茶设,以供长日清谈,寒宵兀坐。幽人首务,不可少废者。”张谦德《茶经》中也有“茶寮中当别贮净炭听用”、“茶炉用铜铸,如古鼎形,……置茶寮中乃不俗。”

明清茶人对品茗修道环境尤其讲究,设计了专门供茶道用的茶室──茶寮,使茶事活动有了固定的场所。茶寮的发明、设计,是明清茶人对茶道的一大贡献。

(四)修道

明清茶人继承了唐宋茶人的饮茶修道思想,创新不多。

综上所述,泡茶道蕴酿于元代至明代前期,正式形成于明代中期,鼎盛于明代后期至清代前期,绵延至今。

四、总说

中国茶道成于唐,继于宋,盛于明,衰于清。

中国茶道形成于八世纪中后期的中唐时期,陆羽为中国茶道的奠基人和煎茶道的创始人。煎茶道的代表人物有陆羽、常伯熊、皎然、卢仝、白居易、皮日休、陆龟蒙、齐已等。唐代茶人对茶道的主要贡献在于完善了煎茶茶艺,确立了饮茶修道的思想。煎茶道鼎盛于中晚唐,历五代、北宋、南宋末而亡,为时约五百年。

点茶道形成于十一世纪中叶的北宋中期,代表人物是蔡襄、赵佶、梅尧臣、苏轼、黄庭坚、陆游、审安老人、朱权等。宋代茶人承先启后,创立了点茶茶艺,发展了饮茶修道的思想。点茶道鼎盛于北宋后期至明代初期,至明代后期而亡,为时约六百年。

泡茶道形成于十六世纪中叶的明代中期,代表人物有田艺衡、张源、许次纾、罗廪、冯可宾、陈继儒、徐渭、徐献忠、张大复、黄龙德、张岱、冒襄、袁枚等人。明清茶人对茶道的贡献其一在于创立了泡茶茶艺,且有撮泡、壶泡和工夫茶三种形式;其二在于为茶道设计了专用的茶室──茶寮。泡茶道鼎盛于明朝后期至清代前期,衰于近代,复兴于二十世纪后期。

中国先后产生了煎茶道、点茶道、泡茶道,然而煎茶道、点茶道在中国本土早已消亡,唯有泡茶道存一线生机。唐宋元明清,中国的煎茶道、点茶道、泡茶道先后传入日本,经日本茶人的崇新改易,发扬光大,形成了日本的“抹茶道”、“煎茶道”。茶道发源于中国,光大于日本。

文/丁以寿。本文原刊《农业考古》1999年第4期,P20-25。来源:福茶之心。

如涉及版权问题请联系删除