你知道最早的人工种植茶树是什么年代的吗?唐代诗人白居易家的茶具长啥样?清宫里的贡茶有哪些品种?俄罗斯人是如何喝茶的?

近日在故宫博物院开幕的“茶·世界——茶文化特展”,汇集国内外30家考古文博机构的代表性藏品,展品总数达555件(组),立体展现了博大精深的中华茶文化。展览中不仅能看到故宫博物院和国家图书馆、中国国家博物馆、中国茶叶博物馆、中国社会科学院考古研究所等单位收藏的诸多珍品,还能欣赏到俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆、英国维多利亚与艾伯特博物馆、日本东京国立博物馆等国际著名博物馆的精美文物。

茶史悠久

茶起源于中国,盛行于世界。“中国传统制茶技艺及其相关习俗”于2022年11月列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。此次展览以中国茶文化为切入点,展现中华文明以茶为媒、交融互鉴的发展历程。展览分为茶出中国、茶道尚和、茶路万里、茶韵绵长4个单元,生动呈现了茶史之厚重、茶道之精深、古今茶事之丰富,阐释中华茶文化所蕴含的天人合一、世界大同的哲学思想。

走进第一单元,首先看到的是浙江余姚河姆渡文化田螺山遗址出土的古茶树根,诉说着中国茶的悠久历史。这些树根在建筑遗迹附近的浅坑里被发现,经国内外研究机构解剖分析,基本可确定为山茶属绿茶茶树的根须。这一发现把中国人工栽培茶树的时间上推至距今6000年左右。

与古茶树根一同展示的是汉景帝阳陵博物院收藏的西汉茶叶遗存。1998年—2000年,考古工作者对陕西西安汉阳陵帝陵封土东侧15号外藏坑进行发掘,发现大量有机物遗存,其中不仅有粮食,还有一些未能辨认的“细长松散有机物质”。2015年,经中国科学院地质与地球物理研究所专家检测,确定其为茶叶遗存。这批茶叶几乎都是由最鲜嫩的茶芽制成,显示出“御茶”的非凡品质。

相邻的展柜里陈列着北宋铜渣斗,其内壁上附着的茶叶清晰可见。“陕西蓝田吕氏家族墓园中出土了多种茶器,体现了当时人们多样的饮茶方式。”故宫博物院器物部副主任达微佳介绍,铜渣斗出自吕大圭墓中,由斗和扣于斗口之上的钵组成,钵内壁留有40余枚未经泡开的芽茶,说明宋代的茶叶形态不仅有团饼茶,还有未经压制的草茶。

自汉代以来,关于茶的认知和制备方法日趋多样,逐步形成煎茶、点茶、煮茶、泡茶等备茶方法,饮茶逐渐成为超越生活的艺术体验。

2022年山西长治屈家庄唐墓出土的成套茶具组合,包括白瓷执壶、白瓷碗、白瓷茶瓯、铁勺、铁制茶碾、绿瓷渣斗等,瓷器质地上乘,组合完整。这套茶具是反映唐代茶事的最新考古发现之一,为首次对外展出。

宋代流行点茶,“茶色白,宜黑盏”,黑釉盏因能凸显白色的浮沫而风靡一时。“这组宋代黑釉盏是故宫博物院的珍品,包括黑釉兔毫盏、黑釉油滴盏、吉州窑黑釉剪纸贴花双凤纹盏、吉州窑黑釉玳瑁斑盏等,展现了黑釉茶盏的多种纹饰。”达微佳说。

从短流鼓腹的唐代邢窑白釉执壶,到壶身修长、流口曲长的北宋广元窑绿釉折枝花卉竖条纹执壶,再到壶身较矮、便于提携的明代龙泉窑青釉提梁壶,乃至古雅质朴的清代紫砂树瘿式执壶,茶壶造型的演变反映了备茶方式和审美风尚的变化。

除了不同时代各具风采的茶具,展览中还呈现了故宫博物院收藏的数十种清代贡茶,有装在锡罐里的雨前龙井、贮于银瓶中的蒙顶仙茶、裹着黄纸的邛州砖茶、用竹笋叶包装的大型普洱茶团等。

珠兰茶产自安徽霍山,与其他茶叶多以茶罐包装不同,珠兰茶的包装以桶为单位,这种桶的规格比常见的茶叶匣大得多。红漆木桶上饰有龙凤纹、云纹、缠枝莲纹、花卉等华丽图案,桶内为圆形锡罐,装满了细嫩的珠兰茶。“当工作人员打开包装时,还能闻到淡淡的茶香。”达微佳说。

茶膏是茶叶的再加工产品。故宫博物院收藏的普洱茶膏色泽如漆,膏体平滑细腻,正面印有团寿字和蝙蝠纹。84块茶膏分3层装在明黄色龙纹木盒中,并附有说明茶膏药用功效的黄单。

展厅里还复原了清宫茶库场景,木架上摆放着各式贡茶,桌上有紫檀“长春宫寿茶房”印、银“御茶房”款提梁壶、青花题诗盖碗等,反映了清代宫廷茶事制度。

茶韵风雅

步入第二展厅,一幅色彩鲜艳的唐代《托盏侍女图》映入眼帘。此图为新疆维吾尔自治区博物馆藏屏风画《弈棋仕女图》的一部分,生动记录了唐代贵族家居生活。图中侍女手捧高足托盘和高足杯,为对弈的主人进茶,反映出唐代饮茶已风行西域地区。

“这是山东邹城邾国故城战国墓出土的茶碗,里面的植物残渣经科技检测确定为煮(泡)后留下的茶叶残渣。”达微佳指着一只小小的原始青瓷碗说,这是目前考古发现年代最早的饮茶实物证据,由此推知,同时期窑址出土的原始青瓷碗、杯可能亦为饮茶器。

唐代陆羽著《茶经》,系统总结了茶叶生产、加工、品饮等方面的经验,并深入发掘饮茶的文化内涵,规范了饮茶的仪式和器具,从而将饮茶从日常生活习俗提升到艺术和审美的层次。陆羽由此被尊为“茶仙”“茶圣”,并被爱茶者塑像供奉。《新唐书·陆羽传》载:“时鬻茶者,至陶羽形,置炀突间,祀为茶神。”

展厅里展示了河南巩义司马家族唐代墓地出土的一组三彩煎茶用具和坐俑模型。“陶俑端坐于煎茶风炉旁,应是文献记载的陆羽造像。”达微佳说,同类模型在巩义黄冶窑遗址也有出土。

“白瓷瓯甚洁,红炉炭方炽。沫下麴尘香,花浮鱼眼沸”。唐代诗人白居易酷爱饮茶,号称“别茶人”,共写过50多首茶诗。眼前这套茶具出土于河南洛阳白居易宅院遗址,有陶碾轮、三彩盂、黑釉褐斑执壶、白釉盏托等,表现了诗人朴实的饮茶生活。

与之相映照的是陕西宝鸡法门寺地宫出土的茶具,由银、琉璃等材质制成,备显华贵。这套器物是唐僖宗供奉给法门寺的宫廷茶具,包括茶槽子、碢轴、茶罗子、火箸、茶则、盐台、托盏、碟等,种类齐全,材质珍贵,工艺精湛,从中可知唐代宫廷饮茶的复杂程序。

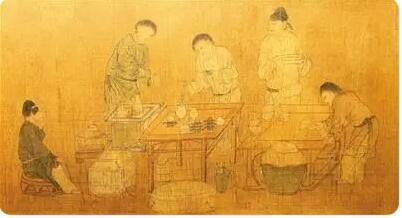

宋代《春宴图》呈现了文人饮茶宴乐的风雅生活。此图以唐代秦府十八学士雅聚为题材,中段绘长方宴桌,文人围坐四周,桌上摆放托盏和盘,旁边有一张备茶小桌,燎炉、汤瓶、茶末罐、茶匙、盏托、茶盏一应俱全。

流水潺湲,松石清幽,天然木圆桌上摆放着竹茶炉,茶架中陈列着组合茶具。这是仿照清代乾隆皇帝千尺雪茶舍布置的茶舍场景,展现了清雅脱俗的茶趣。“紫檀木雕云纹长桌上有一尊泥塑彩绘茶仙人像,原陈设于河北承德避暑山庄千尺雪茶舍。根据乾隆所作《竹炉山房》诗可知,这尊塑像为茶圣陆羽。唐代和清代的两尊茶仙人像跨越千年齐聚一堂,堪称茶文化史上的佳话。”达微佳说。

茶香四海

茶在中国的普及,使不同地区、不同民族的人群因茶而相互交流。茶在世界范围的传播,使不同国家的文化因茶而彼此交融。

茶马古道指中国西南、西北地区以茶叶和马匹为主要交易对象、以马帮为运输方式的商品贸易通道。它兴于唐、宋,盛于明、清,促进了区域间经济文化交流,也催生出新的茶饮形式。茶与牛乳、酥油融合在一起,成为游牧民族十分喜爱的饮品。

多穆壶是蒙、藏、满等民族盛装奶茶或熬制酥油茶的器皿,“多穆”为藏语发音,即奶茶壶之意。清代宫廷日常生活和筵宴庆典中多饮用奶茶,自康熙时期开始,清宫制有木质、珐琅、漆器、瓷器等多种材质的多穆壶。故宫博物院收藏的粉彩八吉祥缠枝莲纹多穆壶、铜胎掐丝珐琅勾莲纹多穆壶、紫漆描金缠枝莲纹皮胎多穆壶等,见证了奶茶在清宫的流行。

中国茶文化对东亚地区影响深远。唐代初年,茶已被新罗国王列入祭品之列。9世纪上半叶,入唐使节将茶籽带回朝鲜半岛种植。10世纪中叶,随着中国青瓷技术东传,朝鲜半岛窑工模仿唐代茶碗烧制出青瓷茶碗。12世纪创烧出独具特色的镶嵌青瓷,其装饰工艺复杂,烧造难度高,成为高丽青瓷的代表。展柜里有一件朝鲜15—16世纪的镶嵌青瓷云雀纹筒式碗,造型端庄,纹饰雅致,表现出与中国瓷器不同的朝鲜文化特色。

唐代,包括饮茶在内的中国文化经由遣唐使、遣唐僧传入日本,饮茶之风始在日本上层社会流行,时称“弘仁茶风”。南宋时,留华的禅僧荣西将禅与茶同时带回日本,饮茶成为禅修的辅助方式。16世纪,日本“茶圣”千利休完成了茶文化的本土化改造,日本茶道文化正式成形。

茶箱是日本茶道中用于储存和携带茶器的盒子,盒内置成套的茶道用具。展厅里陈列着日本出光美术馆收藏的一套螺钿竹雀纹笼地茶箱和茶具,茶箱为明末清初时中国制造,茶具包括日本唐津窑茶碗、黑漆茶枣、漆茶筅筒、漆茶巾筒、漆点心盒和清代青花四方茶罐。

茶叶在亚欧大陆上的传播由来已久。17世纪,中俄之间由政府主导的商贸通道正式形成,因主要承担茶叶贸易与运输而被称为“茶叶之路”,又称“万里茶道”。随着中国茶叶的输入,饮茶在俄国社会迅速普及。俄国民众喜饮甜茶、浓茶,在茶中加入糖块、柠檬或牛奶,并搭配茶点。来自国立艾尔米塔什博物馆的漆绘饮茶图托盘、珐琅彩仕女图壶、成套铜雕花卉纹茶和咖啡用器等文物,体现了19世纪俄国民众的饮茶风尚。

茶炊是俄式茶饮中特有的器具,其造型类似煮壶,由居中的烟囱和四周的炉膛构成,下设足,上覆盖,是一种可烧开水并具有保温功能的器皿,衍生出繁杂的式样,被誉为“桌上将军”。展厅里可以看到两件19世纪的铜茶炊,体形硕大,其中一件为花瓶造型,金光灿灿,表面装饰着复杂的压花纹饰。

17世纪中期,荷兰人开始大规模地把茶叶运往欧洲销售,并把中国的红茶带入英国。从此,中西海上茶叶贸易蓬勃发展,成为经济全球化链条中的重要一环。

欧洲人还仿照中国瓷茶具、宜兴紫砂器烧制陶瓷茶具,其造型和纹饰深受中国文化影响。此次展览中展示了维多利亚与艾伯特博物馆收藏的“中国风”茶具,如英国沃克斯豪尔瓷厂烧造的软瓷印花青花庭院图茶叶罐,德国麦森瓷厂烧造的红陶模印花卉纹壶、珐琅彩描金人物图杯及杯托等。

茶文化在海外落地生根、萌发新芽,异域茶风又吹到中国,为中国茶文化增添新彩。清代宫廷中既有来自欧美和东亚诸国的各式茶器,也有中国工匠仿东洋或西式装饰风格制作的茶具。故宫博物院收藏的日本银鸢尾花纹茶具套装、法国蓝釉描金寿字纹茶具、俄罗斯银刻花双耳六足盘等,展现了开放包容的气象。清乾隆铜胎画珐琅开光山水花鸟图八棱提梁壶精致华美,集金属、珐琅和金星玻璃等多种材质于一体,其造型、装饰工艺仿自西洋茶壶,装饰图案则保留中国传统绘画趣味,是一件中西合璧的铜胎画珐琅精品。

千百年来,茶从中国走向世界,在各国人民的共同创造下,绘就了一幅绚丽多彩的茶文化世界地图。如今,茶以更加丰富多样的形式活跃于当代人的生活中。

欣赏完展览,观众还可以到故宫午门东北崇楼的茶文创体验空间进一步领略茶文化的魅力。此空间是以千尺雪为主题的故宫茶文化文创体验与展销空间,融合汉白玉雕、榫卯技艺和红墙色彩元素,让观众沉浸式感受中国传统文化意蕴。(本报记者 邹雅婷)

《人民日报海外版》(2023年09月12日第07版)

8月9日“茶中日月长——亚洲茶文化展”在杭州的中国茶叶博物馆双峰馆区开展,展览以时间为轴,将中国和亚洲其他地区茶文化穿插交织,呈现出不同时期中国与亚洲各地的饮茶文化特色,两者交相辉映,相映成趣。

展览现场

展览现场中国唐宋时期国力强盛,文化发展,是中华茶文化发展的兴盛期。上至王公朝士无不饮者,下至平民百姓,田闾之间,嗜好尤切。陆羽的一部《茶经》正式将饮茶作为一门艺术推向历史舞台,突破了解渴、保健的生理功能,使其升华为具有民族特色的高雅文化。不论宫廷还是民间,均饮茶成风,却也拥有属于各自的秩序和仪式。

法门寺地宫出土的唐朝宫廷茶具资料图唐代茶具发展繁荣,由于社会地位不同,使用茶具、饮茶方式也有所不同。宫廷讲究豪华气派,喜欢使用金银器。宫廷讲究豪华气派,喜欢使用金银器。陕西扶风法门寺地宫曾出土一套唐僖宗时代的皇家宫廷茶具,有茶笼、风炉、茶罗、茶碾、茶盒等,这套茶具为银质鎏金。

唐巩县窑黄釉绞胎碗

晚唐邢窑白釉出筋花口带托盏“器为茶之父,水为茶之母”,茶具(或茶器)与茶之间的关系紧密而微妙。茶具的发展,伴随着历代饮茶方式的变迁,历史上的一些茶具因实用功能的退化而逐渐消失,一些茶具会随着功能的转化而继续活跃在各种茶事活动中。可以说,茶具的发展变化是一个时代茶文化最好的注脚。宋人的饮茶方式除了承袭唐代的煎茶法外,其独特的点茶法是宋代茶文化的标志符号。所谓点茶,便是将碾细的茶末放置于茶碗中,用汤瓶注入沸水,再用茶匙或者茶筅在碗中加以调和从而形成“茶汤”。

中国茶叶博物馆藏宋代盛行“斗茶”之风,从帝王到文士,从禅僧到民间,在社会各个阶层盛极一时。为了评选出最优质的茶叶,斗茶在民间普及,并拥有一套完整的评判标准。通常一看茶汤色泽及均匀程度,二看击拂而出的汤花是否附在盏壁上,汤花保持得越久则越好。

南宋吉州窑剪纸贴花梅竹纹盏因此,宋代的茶碗呈现出大口、深腹、小足、施黑釉的特征,汤瓶大多鼓腹细颈,单柄长流,壶流一改唐代的短直,越发弯曲细长,便于点茶。

中国茶叶博物馆藏中华饮茶文化通过海上丝绸之路等通道传播到亚洲各地区,特别是朝鲜半岛和日本地区,他们深受中华茶文化影响,饮茶程序完整,注重礼节仪式,讲究环境的协调、器具的配套,饮茶时强调艺术的享受和精神的升华。龟文堂是日本铁壶史上著名的堂号,由波多野正平创立。龟文堂坚持蜡铸法制作工艺,一个蜡模只能创作一把铁壶,在当时极受茶人推崇。蜡铸法又称脱蜡铸造法,即先用蜡雕刻成需要制作的形状,经过附砂、烤模后,将蜡融出,从而形成砂模,浇铸后将砂模打碎,取出成品。

中国茶叶博物馆藏在茶具使用方面,朝鲜半岛与中国相似,如《宣和奉使高丽图经》中记载的“金花鸟盏”“翡色小瓯”“银炉汤鼎”等典型的宋代点茶茶具,以及明清泡茶法所需的茶壶、茶杯等。值得一提的是朝鲜半岛的高丽青瓷,徐兢曾称之为“翡色”“高丽秘色”,早期受中国越窑、耀州窑等多个窑口的影响,后不断融合创新,加入镶嵌等工艺,逐渐向高丽风格发展完善,成为朝鲜半岛的代表性瓷器产品。随着饮茶习俗的发展和完善,它们主要以茶马贸易的方式,沿着茶马古道和陆地丝绸之路逐渐传播到边疆少数民族及中亚各游牧民族地区。当地人们对于茶叶的痴狂丝毫不减农耕民族,因游牧民族以牛羊肉等油腻、不易消化之物为食,而茶恰好可以补充维生素、帮助消化,故有“一日无茶则滞,三日无茶则病”的说法。对于游牧民族而言,茶成了像粮食和食盐一样的生活必需品。

中国茶叶博物馆藏咸奶茶是游牧民族将茶与奶结合的代表。不同于加满珍珠、椰果等配料的台式奶茶,也不同于加入各种香料的印度拉茶,传统的咸奶茶以砖茶为原料,再混入鲜奶和盐巴,现代一些地方还会额外加入风干牛肉,炒米等配料,层次更加丰富。

中国茶叶博物馆藏

中国茶叶博物馆藏随着饮茶习俗的传播和制茶技艺的发展,饮茶程序越来越简化,模式愈发多样。中国明清时期打破了原有的饮茶风格,追求自在随心,许多习俗沿用至今,奠定了今日中国茶叶类别体系的基础。南亚、东南亚以及西亚各地区也吸收了此类饮茶文化,并发展出自己独特的饮茶模式。

中国茶叶博物馆藏

中国茶叶博物馆藏明太祖朱元璋下旨“罢造龙团,惟采芽茶以进”,唐宋时的“斗茶”之风一扫而去,喝茶时仅需将散茶置于茶壶或盖碗中,沸水冲泡即可,由此开启了中国清饮喝茶的新风尚。

中国茶叶博物馆藏

中国茶叶博物馆藏郑和下西洋进一步开辟了通往东南亚各国的海上交通。后来,大批东南沿海地区,特别是广东、福建两省的商人和农民到东南亚各地经商和谋生,同时也将中国的饮茶习俗带到东南亚各国,充当了茶文化的传播使者。饮茶习俗在东南亚各地生根发芽,融入当地社会,并衍生出具有当地特色的茶文化。

中国华侨历史博物馆藏岜岜娘惹是指古代中国移民和东南亚土著马来人所生的后代,大部分原籍是福建或广东潮汕地区,音译为岜岜娘惹,即土生华人,主要分布在当今马来西亚、印度尼西亚和新加坡一带。男性称为Baba,女性称为Nyonya。他们继承中华民族的古老传统文化,又融合很多马来地区及西方的文化特色,形成独特的娘惹文化,如娘惹饮食、娘惹瓷等。岜岜娘惹使用的茶具多以中国传统龙凤纹样为装饰,象征吉祥如意。色彩上除红色外大面积使用金彩装饰,茶杯形制上采用带把的设计,处处体现着文化的交融。

中国华侨历史博物馆藏

中国华侨历史博物馆藏

中国茶叶博物馆藏在中西亚地区各民族汇聚,普遍以茶会友,以茶为礼,茶是当地人民生活的重要组成部分,特别是伊斯兰教国家,普遍禁酒,而茶很好地弥补了这部分的缺失。当地的茶具也很特别,有“子母壶”“茶炊”“郁金香杯”等等。

中国茶叶博物馆藏南亚地区的饮茶文化带有明显的英国色彩,习惯饮用调饮红茶。这里还是世界上最大的茶叶生产区和出口区,拥有世界上重要的茶叶拍卖中心,在当今世界茶叶贸易市场中占据主要地位。

中国茶叶博物馆藏此次展览将持续至11月12日。

来源:(本文根据中国茶叶博物馆资料、澎湃新闻过往报道整理),信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除