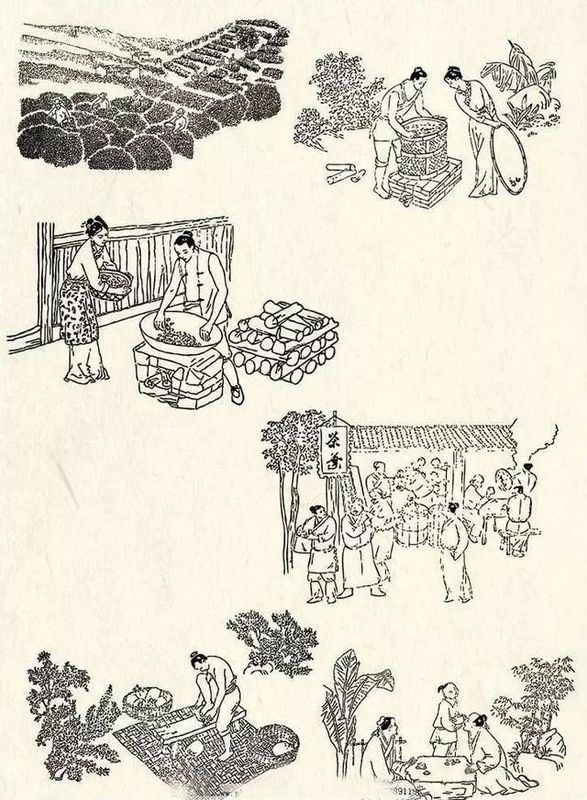

明太祖朱元璋以制作龙团“重劳民力”而于洪武二十四年(1391)诏命“罢造龙团,惟采茶芽以进”,由于朝廷的诏命,散叶茶盛行,促进炒青绿茶的发展。散茶的风行,带动了泡茶茶艺的发展。

泡茶法与点茶法最大的不同在于点茶法,须使用茶粉并经调膏、击拂,而泡茶法是使用芽叶散茶直接以沸水冲泡即可。泡茶法较能显现茶叶的原香及冲泡过程,可欣赏秀丽芽叶的舒展。

依据张源《茶录》、许次纾《茶疏》等对泡茶茶艺程序的归纳为:备器、择水、取火、候汤、泡茶、斟茶、品茶等步骤。

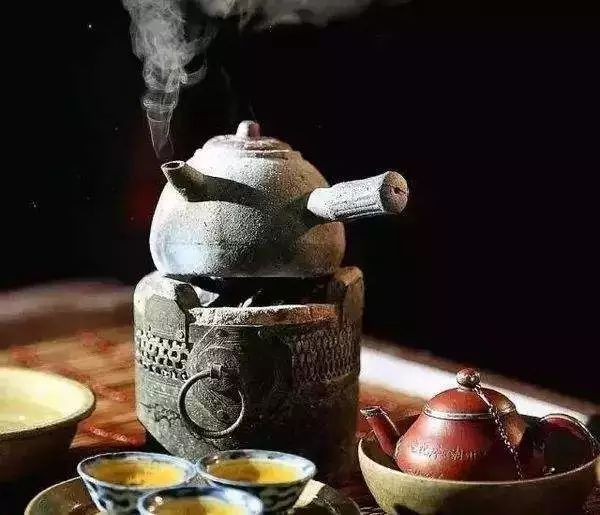

1.备器泡茶法的主要器具有茶炉、茶铫、茶壶、茶瓯(崇尚景德镇白瓷杯)。

2.择水、取火同煮茶法、点茶法的要求。

3.候汤张源《茶录》载:“汤有三大辨十五小辨。三大辨为形辨、声辨、气辨。形为内辨,如虾眼、蟹眼、鱼眼、连珠,直至腾波鼓浪方是纯熟;声辨为外辨,如初声、始声、振声、骤声、直至无声方是纯熟;气为捷辨,如气浮一缕二缕、三缕四缕、缕乱不分、氤氲乱绕,直至气直冲贯,方是纯熟。”对候汤的汤温非常讲究,泡茶时须使用沸腾的开水,即煮茶法所谓的三沸水。同时也要求候汤时须以明火急煮,不宜慢火焖烧。

4.泡茶待汤纯熟,便取起,先注少许入壶中祛荡冷气(温壶),然后倾出。量壶投茶(投茶量要适中),有上、中、下三种投茶法。下投法:先投茶后注汤;中投法:汤半下茶,复以汤满;上投法:先注汤后投茶。“春秋中投,夏上投,冬下投”,古人为调节泡茶温度,在不同季节使用不同投茶法。

茶壶以小为贵,小则香气氤氲,大则易于散漫。若独自斟,壶愈小愈佳。

5.斟茶一壶通常配4-6只杯子,斟茶时要均匀。一壶茶通常可冲泡2-3道。

6.品茶旋注旋饮,趁热品饮。

清代亦盛行直接置茶入杯盏(盖碗),然后注沸水,直接端接和品饮的撮泡法,并流传至今。明清时期兴起的泡茶茶艺继承了宋代点茶的清饮特点,不加作料,主要的有撮泡法、壶泡法、功夫茶艺三种形式。

文章内容来源:《茶文化学》

仅供分享与学习

中国茶器具是中华茶文化的重要组成部分,几千年的发展演变,反映了我国饮茶文化的发展。

一、食酒茶器具的混用

中国在汉代以前没有专门的饮茶器具,都是和饮食、饮酒器具混用。煮茶用煮饭的锅,饮茶用喝水和喝酒的碗。

晋代卢琳《四王起事》中记载“待瓦盂承茶”,是说晋惠王饮茶仍用盂(吃饭的陶器)。更没有茶具的记载,就像古代无“茶”字ー样。

1、“茶具”一词的出现

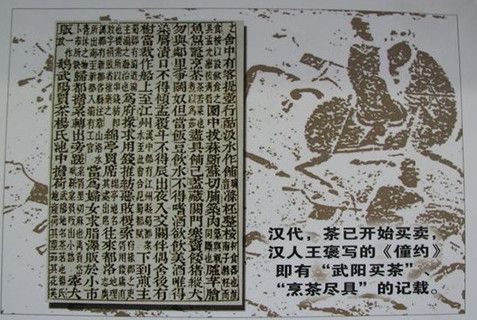

我国在汉代时饮茶开始流行,不但有了买茶的市场,也有了专门喝茶的“茶寮”。

因此,茶具开始出现。最早提到茶具的是汉代王褒的《僮约》,文中载:“烹茶尽具,武阳买茶。”

这时茶还没有专门饮茶的茶具,但对饮茶的器具已比较讲究了。要精选好的碗,要清洗干净。

2、第一个专用的煮茶鼎

我国在三国两晋南北朝时期,客来敬茶已经成了礼仪,这时茶具开始从酒食用具中逐渐分离。晋代左思的《娇女诗》就有“心为荼荈剧,吹嘘对鼎铄”的描写。是说煮茶已有专用的鼎了。喝茶的碗也选用饼足、底部露胎的广口碗。

3、第一个专用茶盏

釉陶的发展,推动了茶具的分离。两晋南北朝就出现随着带托的青釉茶盏,盏与承托以釉相粘连,造型古朴,通体施青釉,成了专用的茶盏。这是我国饮茶专用茶具的第一次出现。

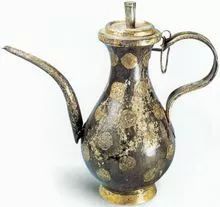

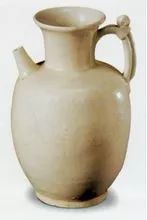

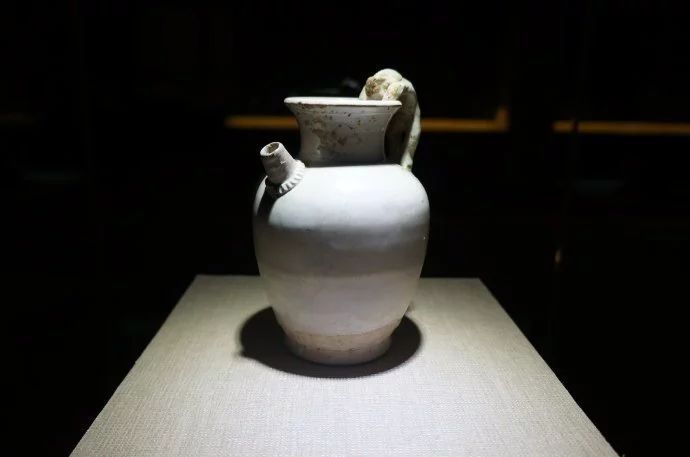

4、茶壶原型鸡首汤瓶出现

三国时期,出现了一种盛水,注水的汤瓶,它造型讲宄,壶嘴是标准的抛物线形,出水口圆且细小,出水有力,落足准确。壶的一侧有一鸡头,开始是装饰,到东晋演变成空骨状,水可以顺其流入壶内。

因有鸡头,所以叫鸡首汤瓶。经隋代改进,到唐初,越窑生产的鸡首汤瓶已是非常精美,后来被执瓶逐渐代替。

二、专用茶器具的发展

我国茶文化进入唐代步入兴盛期,饮茶极为普遍,“不问道俗,投茶取饮”。

“茶道”诞生,陆羽写成了 《茶经》,从而带动了茶具的发展。特别是当时我国陶瓷业的兴起,更加推动了我国茶具的迅速发展。

陆羽《茶经·四之器》中就写了20多种饮茶的专用工具。

1987年在陕西法门寺地宫中出土的鎏金茶具,琉璃茶碗就是典型唐代宫廷专用茶具,非常豪华,考究。

但在民间大量存在的还是以陶瓷的碗,盏饮茶。碗和盏的区别是:碗大,盏小;碗可以吃饭喝酒,,盏只能用于喝茶。盏敞口浅腹,斜直壁玉璧形足,配有浅盘式茶托。

1、唐代的南青北白茶具

陶瓷更突显茶的颜色,保持茶香,且不烫手,所以很快出现了陶瓷的专用茶具。唐代最著名有南北两大名窑。南方有浙江余姚的越窑,专门生产青瓷茶具。

北方有河北邢台的邢窑,专门生产白瓷茶具。唐代诗人皮日休曾赋诗曰:“邢人与越人,皆能制瓷器,圆似月魂堕,轻如云魄起。”

陆羽也在《茶经》中说“越瓷似玉”“邢瓷类银”“邢瓷如雪”“越瓷像冰”。白瓷茶盏较厚重,外口没有凸起的卷唇。

青瓷茶盏“口唇不卷,底卷而浅”。在唐代,邢窑的白茶盏“天下无贵贱通用之”,越窑的青瓷有“陶成先贡吾君”的荣耀。南北瓷窑生产了大量的青瓷,白瓷茶具。

2、宋代的五大名窑

到了宋代,饮茶更为普及和讲究。特别是斗茶成风,更是推动对饮茶器具的精益求精,名窑、名盏争相出现。最有代表性的是下面五大名窑。

(1)汝窑。在河南宝丰。宋时宝丰属汝州,所以称汝窑,以生产青瓷为主,以釉色纯而闻名天下。

(2)官窑。官办的瓷窑,专门为皇宫贵族烧制瓷器。北宋时设在开封,南宋时设在杭州。到明代又增加了景窑(景德镇)。官窑主要生产青瓷,对青釉的色之美特别重视,工艺带有雍容典雅的宫廷风格。

(3)钧窑。在河南禹县。宋时禹县属钧州,故称钧窑。是北方青瓷一派发明了制瓷史上“窑变色釉技术”,釉色青里透红,灿若云霞。如天青釉带托茶盏、玫瑰斑茶碗都是绝世珍品。

(4)哥窑。在浙江龙泉。龙泉窑有章氏两兄弟,都是以生产青瓷为主,在当时评选全国五大名窑时,哥哥的瓷窑被选中,故称哥窑。哥窑以纹片著名,里外披釉,均匀光洁,晶莹滋润。

(5)定窑。在河北曲阳。宋时曲阳属定州,故称定窑,定窑以生广白瓷为主,瓷质坚密细腻,质薄有光,以丰富多彩的装饰花纹闻名,如黄釉木纹瓷茶杯。

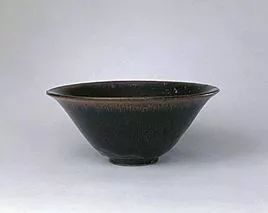

3、点茶宝碗一一黑釉盏

唐代的“煮茶法”到了宋代已演变成“点茶法”,大兴斗茶之风,茶色崇尚白色,从而推动了黑釉的发展,使黑釉异军突起,大有取代青白釉之势。宋代的贡茶中心在建阳,建窑自然就成了黑釉的佼佼者。

特别是黑釉兔毫盏,成了千金难求的斗茶宝碗,兔毫盏釉面绀黑如漆,盏底有放射状条纹,纹理畅达,细如兔毫。

茶汤入盏后银光闪亮,盏纹与茶纹交相辉映,水痕荡漾,经高手“点茶”,会浮现花鸟鱼虫“水丹青”,达到点茶的极高境界。宋代有一个和尚叫福全,是点茶高,他点的茶(分茶),盏里可幻化出山永画。

他作诗曰:“生成盏里水丹青,巧画功夫学不成。欲笑当时陆鸿渐,煎茶赢得好名声。” 唐宋时期青瓷,白瓷,黑釉茶具是三大主体。其他金、银、铜、锡、玉、石、竹、木等茶具虽有出现,但并不流行,故不在此叙述。

4.茶壶的前身一一汤瓶

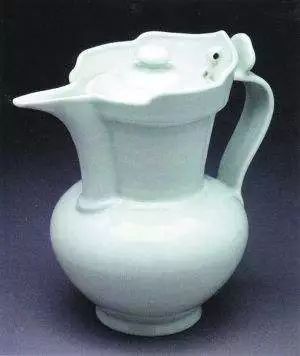

在宋代的“点茶”实践中,对汤瓶进行了改进,成了小而轻的注水专用工具。汤瓶是唐初发展起来的一种代替笨重的煮茶“鼎”和“鍑”的茶具。到了宋代中期,点杀盛行,不用煮茶,只需煮水,所以汤瓶就成了注水的专用工具。

因此,要容量小、重量轻。有盖,平底,瓶嘴细而长,高出瓶口。出口圆而细,以便点茶时注水合理控制。汤瓶为后来茶壶的出现奠定了基础。

致此,茶伴随着历史的发展,从食用变为了饮用,而人们的饮茶方式也从煮茶发展到了点茶,对茶具和茶品质的要求也在不断的提升,尤其是点茶法的出现更加表现了当时人不同于前人对物质、文化享受和精神追求。甚至点茶法对周边国家都产生了深远影响,尤其是对日本的茶道影响颇深。

三、明代茶器具

明代是我国茶叶“创新采制”“开创千古饮茶之风”的改革年代。朱元璋洪武二十四年(1391年)下令废团茶为散余,推动了散茶发展,名茶辈出,饮茶由点茶改为泡茶。泡茶程序简化,饮茶工具减少。

1.由繁到简,茶具减少

唐代较老的茶饼,只好用“煮茶法”。宋代龙团凤饼很细,弃煮而用“点茶法”。

不论“煮茶法”,还是“点茶法”,都是程序复杂,茶具繁多。

明代散茶冲泡,就比较简单了,撮一点茶放在杯(壶)中,沸水一冲就可以喝了,所以宋代泡茶也叫“撮茶法”。

这时饮茶只需烧水的壶、泡茶的杯(壶)就可以了。

由于是散茶,储茶器具就显得比较重要,所以这时的饮茶器具主要是三大件:烧水壶、泡茶杯(壶)、储茶罐。

2.壶的兴起

壶是在汤瓶的基础上演变来的。壶,它比碗,盏更容易保温保香,干净卫生,可以独饮,也可以几个人分饮。

所以很适合散茶冲泡。壶由大逐渐变小,《茶笺》中载:“壶以小为贵,每一客一壶,任其自斟自饮方为得趣。”

明代的茶壶主要是景德镇的白瓷壶和后来的青花瓷壶及宜兴的紫砂壶。

宜兴紫砂壶的发展,除了它自身的特点外,还得益于明代散茶的出观、泡茶方法的兴起。

3.茶碗由黑变白

由子明代散茶绝大部分都是緑茶,茶泡在碗(盏)中,碧汤绿叶,在白色的映照下更是赏心悦目。黑色却没有这种效果。

因此,宋代独领风骚的黑色茶盏,随着"点茶”的消失,而逐渐退出茶具市场,兔毫盏也成了一种历史文物。

由于泡茶的需要,白瓷越来越精,艺术价值越来越高,造型美观,料精式雅,古称“甜白”。

景德镇的瓷窑成了全国白瓷中心,在明代一度封其为官窑。

景窑所生产的白瓷茶具有“薄如纸、白如玉、声如磬、明如镜”的美誉,做工出神入化,成为艺术精品,把茶具推向了极其重要的地位。

明代茶具除了弃黑从白以外,宜兴的紫砂茶具也迅速兴起。

它使众多的饮茶者爱上了颜色古朴、红润、造型精美,泡茶“既不夺其茶香,又无熟汤之气”的紫砂壶。

4.茶罐地位的上升由于明代是散茶,绝大多数是易变质的绿茶。因此,茶叶的储藏就显得尤为重要。

为了适应这种需要,各窑都制出了盛茶的“罂”,造型各异,雅致大方。如景德镇的青花瓷茶罂和宜兴的紫砂茶罂。

综合明代茶具主要是白瓷壶、紫砂壶,碗(杯),罐三大茶具。

四,清代茶器具

清代茶器具基本沿用前朝的茶具,没有根本的变化。

因为饮茶仍是明代的泡茶法,所以茶具的变,只是在原来的框架上更加细化、精确。但是,也出现了几个亮点。

1.茶具制作工艺有了长足发展

清代的制壶艺术,在康熙、雍正、乾隆时期达到了空前的繁荣,陶瓷茶具的制作达到了极高的水平,色彩纷呈、争奇斗艳。

景德镇瓷茶具在釉色上取众之长,尽人工之巧,花样繁多,不断翻新。除了生产五彩瓷外,还创新生产了珐琅、粉彩两种新釉。

至此,中国的瓷器茶具由青瓷白瓷、黑瓷到彩瓷,达到了出神入化的水平。

2.新茶具争妍斗艳

清代的茶具另一个亮点是新材料、新茶具的不断出现,呈现了一个百花齐放的局面。

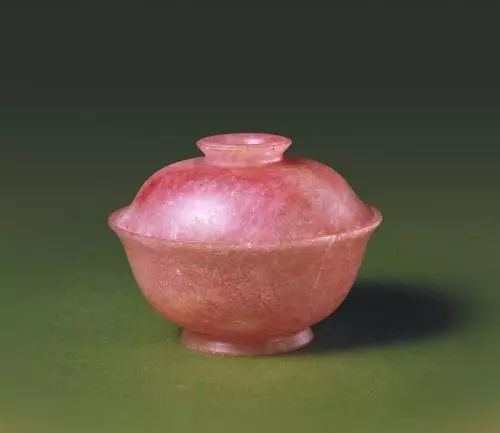

如福建的脱胎漆茶具、锡制茶具,玉、水晶、玛瑙茶具。四川的竹制茶具、海南的植物(如椰子)茶具等,相继出现,造型独特,各具一派。

3.三才碗的兴起

盖碗虽然产生于唐代,但到清代康熙年间才骤然兴盛,成了茶具的主体。

从宫廷到贵族,再到民间都兴起了这种三件套的“三才碗”。

它寓意着儒家的天地人和的哲理,用它喝茶,有盖利于保洁保温,且内壁渐敛利于茶叶沉积,且能凝氤氲,茶香久不能散。

碗敞口利于注水,内壁渐敛利于茶沉积,托可防止茶水溢出,又避免端之烫手。

用它品茶,一手托碗,一手持盖,先以盖慢慢拨动漂浮在水面上的茶叶,使茶汤上下翻动,茶味浓淡均匀,再细品茶香。

展示出端庄沉稳、从容不迫的风度。盖碗不但可一人品饮,也可以代替茶壶,配以小型茶瓯几人品饮。

盖碗多种多样,但较为庄重的是黄釉盘龙盖碗,多为宫廷使用。青花瓷盖碗,多为文人雅士使用。

四、当代茶器具

茶具进入近代,五彩缤纷,多种多样。这是因为我国茶叶发展到今天,有六大茶类上千个品种,不同的茶,要求有不同的冲泡方法、不同的适用茶具。我国地域广大,56个民族,每个民族对茶的要求,对茶具的喜爱,都有所不同,因此茶具要有多样性。归纳起来有古陶茶具,细瓷茶具、紫砂茶具、金属茶具、玻璃茶具、漆器茶具、石玉茶具、竹木茶具八大类。但现在应用最多的还是紫砂茶具、瓷器茶具、玻璃茶具三大种类。

1.千姿百态的紫砂茶具

紫砂茶具主要产自江苏宜兴。传说是古代有一个异僧在宜兴蜀山发现朱、紫、米黄颜色的陶土,这种陶土可以烧出多种颜色的器皿。烧出的器皿表面会发出若有若无的紫光并呈现出漂亮的立体的粒子感。所以人们称它为“紫砂”。

紫砂茶具的出现推动了饮茶的艺术化,而茶艺又促进了各种紫砂茶具的出现。

紫砂茶具有与生俱来的特质。它气孔多而细,气密度高,具有良好的透气性和吐纳特点。当遇热时气孔张开,将壶中贮有的茶香吐出。当壶冷时将茶香纳入。同时紫砂壶不怕骤冷骤热。泡茶不变味。隔夜茶不馊。

紫砂壶形、色多样,美观大方。表面装饰高雅。紫砂壶千姿百态,就形体而论主要分三类:一是几何形,二是自然形,三是筋纹形。紫砂的各种颜色是在1000C~1250C的窑火里,制作者匠心独运而烧出来的。不管是紫、褐、红、黑、黄、青等几十种颜色都是温润自然,永不褪色。紫砂茶具表面装饰高雅,常与文人墨客的文学、书法、绘画、篆刻等艺术融为一体。

2.温润细腻的瓷器茶具

瓷器是中国最著名的发明之一,是中华民族独有的珍贵文化遗产,对世界文明作出了巨大贡献。

总览我国的瓷器茶具共分青瓷、白瓷、黑瓷、彩瓷。

(I)温润如玉的青瓷茶具

青瓷起源于商,到唐代已经成为我瓷釉的主流,它是以玻璃质的透明淡绿色的青釉制成,瓷色纯净,青翠欲滴,既明澈如冰,有温润如玉。制出的茶具质感轻薄,圆滑柔和,陆羽非党推崇,他说"越瓷上”"越瓷如玉”“越瓷青,青则益茶”。唐代最著名的瓷窑就是浙江余姚的越窑,如越窑烧制的青瓷莲花盏,是一代名盏。到宋代,五大瓷窑中的哥窑青瓷盏,已达到了“炉火纯青”的地步。

到明代青瓷茶具更以质地细腻,造型端庄釉色青莹、纹样雅丽而驰名中外。明代主要是炒青绿茶,用青瓷茶盏泡茶,青中透绿,更能衬托出茶汤碧绿之美。所以青瓷茶具在明代达到极盛。

(2)细腻透明的白瓷茶具

白瓷起源于南北朝,那时的釉色并不纯白,白中泛灰。到了唐代河北邢窑才烧制出优质白瓷。邢窑出的白瓷茶具质地细腻透明,壁坚而薄,色泽纯洁,器型稳重,线条流畅。唐代是煮茶,汤色较重,用白瓷碗喝茶更能衬托出鲜艳的茶汤,所以唐代白瓷茶具非常盛行。到元代以后,景德镇的白瓷茶具更是完美精致、纯洁典雅,外部绘有名人书画加以点缀,艺术性更浓,价值更高。

白瓷的出现打破了青瓷茶具一统天下的垄断地位,也为青花瓷、五彩瓷、粉彩瓷茶具的发展打下了深厚的工艺基础。

(3)绀黑如漆的黑瓷茶盏

黑瓷起源于晚唐,鼎盛于宋。黑瓷茶具的兴起得益于宋代的“点茶”,崇尚茶白,风行斗茶。宋代的饮茶方法是“点茶法”,要在盏中打击出白沫,调制出“水丹青”。特别是宋徽宗皇帝赵佶写了 《大观茶论》,把斗茶之风推向了高湖,而黑茶盏有助于对茶白的衬托,益于“水丹青”的出现。所以建窑成了全国的名窑生产地,烧制了不少适合宋代斗茶的黑釉盏。如兔毫盏就是最好的斗茶宝碗。它釉面绀黑如漆,盏底有放射状条纹,纹理通畅,细如兔毫。茶汤入盏,放射出五彩缤纷的点点光辉,非常适合斗茶。

(4)五彩缤纷的彩瓷茶具

彩瓷茶具起源于唐,兴盛于明清。它是在白瓷茶具的基础上发展起来的。是我国瓷器发展到高峰的标志。它吸收了青瓷、白瓷所有的优点,并增加了彩釉的烧制,从而使我国的书画艺术与制瓷工艺进行了完美的结合。在彩瓷茶具中最负盛名的还是景德镇瓷窑烧制的青花、玲珑、粉彩、色釉四大类茶具。

景德镇瓷器始于汉,兴于唐宋。青瓷、白瓷扬名天下。元明时期,景德镇成了全国烧瓷中心。在明代一度被命名为官窑。清代康熙、雍正、乾隆三代最为鼎盛,成了中外闻名的“瓷都”。

景德镇的茶具在唐代有茶盏、执壶;在宋代有斗笠碗、茶盏、执壶;在元代有执壶、茶碗、茶盅、茶盏;在明代有僧帽壶、压手杯、扁壶等。清代除了前代的茶具外,又出现了提梁壶、把壶、扁方壶、茶杯等。景德镇瓷茶具最大量的还是青花瓷茶具。最使人津津乐道的还是“薄如纸、白如玉、声如磬、明如镜”的青花瓷茶具。

3.晶莹剔透的玻璃茶具

玻璃茶具古代叫琉璃茶具,最早所说的就是陕西法门寺地宫出土的琉璃茶碗。这说明中国的玻璃生产最早始于唐代,虽然造型简单原始,透明度较低。但它是我国现代玻璃茶具的原型。古代的琉璃茶具,由于当时的科技水平低、生产落后、成本高、价值贵,所以大都是作为皇家供佛之用。宋代,独特的高铅琉璃面世,元代民间出现了一些规模较大的琉璃作坊,清代北京出现了琉璃厂,所做的琉璃制品价格昂贵,难以推广到民间。

现代由于科学的发展,玻璃制作工艺的不断提高,古之珍贵的琉璃成了物美价廉的玻璃,玻璃茶具也遍及寻常百姓家了。

玻璃茶具,是用含石英的砂石、石灰石、纯碱等混合物、在高温下熔化,成形,再经冷却后制成的。它外观秀美、晶莹剔透、光彩夺目,非常适合泡茶,特别是绿茶。

现代玻璃制作工艺简单且容易操作,所以玻璃茶具造型多变、装饰多样。颜色从无色到各种有色玻璃。种类有水晶玻璃、金属玻璃、磨砂玻璃、乳浊玻璃等。

玻璃茶具更是无所不有,茶杯、茶盏、茶托、茶壶、茶海、茶匙、茶漏、茶盘等,几乎所有的茶具都可以用玻璃做成。所以玻璃茶具成了当今最普遍、最大量、最受人欢迎的饮茶器具。

(来源:茶馆网)

如有侵权请联系删除

工夫茶,源于福建,盛行于闽南、广东潮汕和台湾乃至东南亚一带,并由此形成闽式、潮式和台式三大“流派”。它的沏泡与品饮,绝不仅限于解渴提神等生理需求层面的满足,更多的是人与人之间的情感交流与互动,并蕴含着为人处世之道,简单而深刻。

“工夫”,更多在茶外。

不论在不在福建,

千千万万茶人也都喝“工夫茶”!

接下来,我们就一起来学习吧~

是“工夫茶”,

还是“功夫茶”?

“工夫”、“功夫”傻傻分不清楚。

《三联生活周刊》曾在《你所不知的潮汕工夫茶:一脉相承的事实茶道》一文里,深究过这个问题:

什么叫工夫?一般有四解:工程和劳力,素养,造诣,空闲时间。

不得不提的是“工夫”和“功夫”之别。在潮州话中发音都不同,一个念“工(gang)夫”,一个是“功(gong)夫”,完全不一样。

而宋明理学家将“工夫”作为哲学范畴来使用。朱熹尚有“穷理工夫”、“涵养工夫”说。王阳明《答友人问》云:“知行原是两个字说一个工夫,这一个工夫,须着此两个字,方说得完全无弊病。”黄绾《明道篇·卷一》云:“以致知示工夫,以格物示功效。”“工”、“功”联用差别显著。

可见“工夫”范畴是对主体整个现实活动的哲学概括,显示理学家积功累行,涵蓄存养心性之修养工夫。此类工夫,绝不能代之以“功夫”。

专指品饮的“工夫茶”的最早文字记载,见于清代俞蛟《梦厂杂著·潮嘉风月》:“工夫茶,烹治之法,本诸陆羽《茶经》,而器具更为精致。”

结论是:从词义和文字记载考证,潮汕地区应写作“工夫茶”。

但如果用“潮汕工夫茶”推演“闽南工夫茶”,逻辑上有所牵强。我们要尊重不同地区的方言和使用习惯。

在福建地区来说,提到冲泡手法和饮茶习俗时,写作“功夫茶”。

闽粤“工夫茶”,

有啥不一样?

从起源来看,按照庄任在《乌龙茶的发展历史与品饮艺术》一文中描述的来看,是一脉相承的,首先行于武夷,再及于闽南、潮州↓↓↓

庄任在《乌龙茶的发展历史与品饮艺术》一文中,根据清康熙五十六 (1717)年王草堂的《茶说》、释超全的《武夷茶歌》和阮晏的《安溪茶歌》,推断乌龙茶创始于17世纪中后期,即明代中后期,适于乌龙茶的工夫茶品饮方式也随之兴起,首先行于武夷,再及于闽南、潮州。

工夫茶艺传到潮州后,与当地的精致习性结合,从原先较大的茶杯改成更小的茶杯,并与崇商的习性结合,变成商业过程的一个重要部分和纽带。

从泡法来看,是共通共融的,有异曲同工之妙↓↓↓

按照《潮州工夫茶艺冲泡技术规程》的规范,工夫茶泡法21道程序如下:

备器(备具添置器)→生火(榄炭烹清泉)→净手(茶师洁玉指)→候火(扇风催炭白)→倾茶(佳茗倾素纸)→炙茶(凤凰重修炼)→温壶(孟臣淋身暖)→洗杯(热盏巧滚杯)→纳茶(朱壶纳乌龙)→高注(提铫速高注)→润茶(甘泉润茶至)→刮沫(移盖拂面沫)→冲注(高位注龙泉)→滚杯(烫盏杯轮转)→洒茶(关公巡城池)→点茶(韩信点兵准)→请茶(恭敬请香茗)→闻香(先闻寻其香)→啜味(再啜觅其味)→审韵(三嗅审其韵)→谢宾(复恭谢嘉宾)。

再看福建功夫茶,以十八道茶艺为例:

焚香静气,活煮甘泉→孔雀开屏,叶嘉酬宾→孟臣沐淋,乌龙入宫→高山流水,春风拂面→乌龙入海,重洗仙颜→玉液回壶,再注甘露→祥龙行雨,凤凰点头→珠联璧合,鲤鱼翻身→捧杯敬茶,众手传盅→喜闻幽香,鉴赏佳茗→三龙护鼎,初品奇茗→再斟流霞,二探兰芷→二品云腴,喉底留甘→三斟石乳,荡气回肠→含英咀华,领悟岩韵→君子之交,水清味美→名茶探趣,游龙戏水→宾主起立,尽杯谢茶。

茶为国饮:礼之用,“和”为贵。

习近平总书记曾说,中国是茶的故乡。从古代丝绸之路、茶马古道、茶船古道,到今天丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路,茶穿越历史、跨越国界,深受世界各国人民喜爱,因而“工夫茶”常作为宴请招待各国政要的茶品出现在各种重要场合。

万丈红尘一杯酒,千秋大业一壶茶。一杯“工夫茶”的“和”意,客人品得出,世界也体味得到。

著名作家林语堂说:

“只要有一只茶壶,中国人到哪儿都是快乐的。”

“捧着一把茶壶,中国人把人生煎熬到最本质的精髓。”

明末清初,宜兴等地的紫砂壶成批被带入闽南地区,紫砂壶与武夷山运回的乌龙茶一见钟情,加上江西景德镇精制的小茶杯,于是功夫茶应运而生。

闽南功夫茶,是功夫茶活着的历史样本。它植根于民间,有许多人家,五代、四代、三代传承泡饮功夫茶,呈现群体传承的显著特征。

福建是乌龙茶的故乡,有1000多年的茶文化历史,茶叶是最能代表福建特色的“茗片”之一。他在闽东工作期间,亲自设立地区茶业管理局,并恢复九县市茶业局,担任福建省长时期,规划了七大千亿产业集群,茶产业名列榜首。

闽茶发展也不负众望。2018年,福建茶产业全产业链产值超过1000亿元,2019年这个数字达到了1200亿元。2020年的目标是达1300亿元。

工夫茶,源于武夷

追根溯源,“工夫茶”原指武夷茶,因制法讲究见工夫而得名。

明末僧人释超全《武夷茶歌》云:“如梅斯馥兰斯馨,大抵焙时候香气。鼎中笼上炉火温,心闲手敏工夫细。”武夷茶品质之优正是得益于它精细的制作工夫。

在往后清人的著述中,“工夫茶”就非常具体地指向武夷岩茶。譬如,陆廷灿《续茶经》引《随见录》:“岩茶,北山者上,南山者次之。南北两山,又以所产之岩名为名,其最佳者,名曰工夫茶。工夫茶之上,又有小种,则以树名为名,每株不过数两,不可多得。”

可见,是品质,是制茶工夫成就了武夷茶的“工夫茶”之名。

直到今天,以武夷岩茶为代表的福建乌龙茶,其独树一帜的“岩韵”,除了天赐的产地环境外,与精湛考究的制作技艺是密不可分的,特别是烘焙这道工序,十分考验工夫,故梁章钜盛赞道:“武夷焙法,实甲天下”。

工夫茶,闽中最盛

“工夫茶,闽中最盛。”工夫茶这一雅俗共赏的品饮方式,因深植于寻常百姓生活而得以深远流传,且历久弥新。工夫茶在福建省境内极其盛行,在社会各阶层中蔚然成风,是闽人最大众化也最偏爱的品茗方式。

所谓工夫茶,其主要特点为小壶小杯,几乎添满茶叶慢慢品尝茶香。

闽南人把喝茶称为“呷茶”,不论是待客迎宾,还是谈事谈生意,都会请你坐下先“呷”一杯茶。“呷”的字面意思是“小口喝,吸饮”,闽南语里的意思则是“吃”。望文生义,“呷茶”充满了闲情逸致,这样慢泡细品的饮茶方式似乎是当今快节奏生活的逆行。于是,当茶在盖瓯里泡开、斟出香馥的茶汤时,拉近了人与人之间的距离,气氛也渐渐融洽起来,大有“万丈红尘三杯酒,千秋大业一壶茶”的情怀。

拿铁观音来说,就有泡茶八步骤:

一曰白鹤沐浴,讲的是洗杯;二曰乌龙入宫,讲的是落茶;三曰悬壶高提,讲的是冲茶;四曰春风拂面,讲的是用杯盖刮沫;五曰关公巡城,讲的是倒茶;六曰韩信点兵,讲的是点茶;七曰赏色嗅香,讲的是看茶汤闻茶香;八曰品啜甘露,讲的是喝茶。

其他茶类如大红袍、正山小种、白茶、坦洋工夫等,基本也是在慢工夫中享受茶的美味和愉悦。

福建境内饮茶风习相传,人们在长期的饮茶过程中积累了丰富的品茗经验,养成了功夫茶的民俗,与“功夫”同音的还有“工夫”,在全省范围内拥有了与工夫有关的茶名。

如坦洋工夫,坦洋工夫茶曾在1915年荣获巴拿马世界博览会唯一茶类金奖,其发源地福安市坦洋村,青山绿水,风景秀丽,虽为多省人聚集之地,但大家和睦相处,极为温馨,在品尝工夫茶中享受着人间的乐趣。

还有政和工夫茶,此茶以政和大白茶为主体,此茶条索肥重,味美而润喉,防病治病功效十分了得,政和村民风朴实,当地人无比憨厚踏实,热情好客,勤劳而智慧,“政和”顾名思义就是政通人和。另有白琳工夫茶,原产、集散于福鼎白琳。

工夫茶,潮汕很“潮”

闽北武夷山产的岩茶及其制法、泡饮法,率先在闽南流传开,再一路南下,蔓延至同漳州接壤的潮汕地区,而作为泡饮方式的“工夫茶”在清代的文字中也越来越频繁地出现,经典者如俞蛟《潮嘉风月记》、寄泉《蝶阶外史》、徐珂《清稗类钞·饮食类》、翁辉东《潮州茶经·工夫茶》等等。

闽南潮汕虽分属闽粤两省,但地缘相近,且有很大一部分潮汕人的祖籍在福建,因而两地在语言、风俗、民间信仰、饮食习惯上都非常相似,甚至完全相同,与福建工夫茶一脉相承的潮州工夫茶便是最好的证明。

潮汕地区自古也产茶,如时下备受爱茶人亲睐的凤凰单丛(乌龙茶),但在过去至少清中期以前,这一带所产之茶不足以供本地人饮用,故地方文献中多见“潮俗不甚贵茶,所给多闽产”之语。

工夫茶在潮汕风靡的同时,也日益融入了当地文化元素,演化成为别具一格的本土文化,这充分体现在器具及泡饮程式上。

据潮州著名茶文化学者陈香白归纳,正宗的潮州工夫茶,仅茶具就有茶壶(孟臣罐)、盖瓯、茶杯(若深杯)、茶洗、茶盘、茶垫、水瓶、水钵、龙缸、红泥火炉、砂铫、羽扇、铜筷、锡罐、茶巾、竹筷、茶几、茶担等18种且缺一不可,烹法则更细致讲究了。

潮州茶文化学者林宇南在《潮州工夫茶艺冲泡技术规程》的基础上总体归纳成中华工夫茶八段21式行茶法。

工夫烹法八段:1、治器 2、纳茶;3、候汤;4、冲茶;5、刮沫;6、淋罐;7、烫杯;8、洒茶;

共有21道程式:备具添置器、榄炭烹清泉、茶师洁玉指、扇风催炭白、佳茗倾素纸、凤凰重修炼、孟臣淋身暖、热盏巧滚杯、朱壶纳乌龙、提铫速高注、甘泉润茶至、移盖拂面沫、高位注龙泉、烫盏杯轮转、关公巡城池、韩信点兵准、恭敬请香茗、先闻寻其香、再啜觅其味、三嗅审其韵、复恭谢嘉宾。

工夫茶“四宝”

饮用工夫茶的组合茶具,亦称“烹茶四宝”,由罐、壶、杯、炉四件组成。质地或陶,或瓷,古朴雅致,其形各异。清代袁枚《随园食单》评价道 :“杯小如胡桃,壶小如香橼。”

工夫茶初时茶具众多,《清代述异》曰:“工夫茶器更为精致,炉形如截筒,高约一尺二三寸,经细白泥为之。壶出宜兴窑,圆体扁腹,努嘴曲柄,大可受半升许。盘杯则花磁居多,内外写出山水人物,极工致……杯小盘大如月,此外尚有瓦镭、棕垫、纸扇、竹夹,制者朴雅。”

在饮茶进程中,功夫茶具由十余件简化到实用的四件,即孟臣壶、若琛杯、玉书茶碨、汕头风炉。因茶具精美贵重,故云“四宝”。

01.

孟臣壶

又称“孟公壶”、“孟臣罐”。紫砂饮具,用于冲泡乌龙茶。

宜兴惠孟臣制,多为赭石色,壶小如香橼,容水50毫升,器底刻有“孟臣”钤记。

清代施明保《闽杂记》:“漳泉各属,俗尚工夫茶,茶具精巧,壶有小如胡桃者,名孟公壶。”其标准是“小、浅、齐、老”。

“小”指的是容量少;“浅”指的是壶小水浅能酿味,能翻香,不蓄水,会翻泡;齐指的是壶嘴、口、把三点都平成一线,制作精细;“老”指的是器物古者为贵,使用时间越长越好,“锈”厚时香重。

02.

若琛杯

又称“若琛瓯”。白瓷质饮具,盛放工夫茶茶汤用。

相传为清代江西景德镇烧瓷名匠若琛所作。为白色翻口小杯,杯沿常有花纹,杯身有山水字画,杯底书“若琛珍藏”。

清代张心泰《粤游小识》:“若琛所制茶杯,高寸余,约三四器,匀斟之。”1832年的《厦门志》记载:“俗好啜茶,器具精小,壶必孟臣壶,杯必若琛杯。”茶谚云:“茶三酒四玩二。”品饮以三人为宜,三杯如“品”字。

因清代景德镇仍有仿定窑制作,故若琛杯有“纯白定瓯”之称。现时多用景德镇和广东枫溪出品的白瓷小杯。

03.

玉书茶碨

又称“玉书碨”。煮水器具,赤色,扁形,薄瓷质,容水200毫升。

闽南、粤东和台湾省人称瓷质水壶为“碨”,产于广东潮安者最著名,能耐冷热急变,保温,便于观察煮水的变化过程。

“玉书”的解释有二:一说水壶设计制造者的名字;二说壶出水时宛如玉液输出,故称“玉输”,因“输”字不吉利,取其谐音为“玉书”。

使用时,置于潮汕风炉上急火烧之,水开时,碨盖一开阖,卜卜有声,此时即可冲泡茶叶。

04.

汕头风炉

又称“潮汕烘炉”。煮茶燃具,黏土烧制的红泥小火炉,高温下遇水炉体不裂。

外形如鼎,通红古朴,长形,高约20厘米,置炭的炉心既深又小,有盖有门,通风性好。

汕头风炉是玉书茶碨的配套器具,由风炉改进而来,其炉口大小与碨底相称,燃料用白炭,更考究者用橄榄核炭,富香,可形成急火。

“烹茶四宝”演变至今,使得茶艺泡茶多彩纷呈,茶具的使用也增加了许多技法,泡茶成为了一项外行人觉得有趣、内行人觉得能提高修养的茶艺生活。

一壶好茶一弧月,爱物寓情,恋茶及物,一炉一炭也能消磨浮生,欢喜自知。

来源:泽青茶道

如涉及版权问题请联系删除