历史许多时候是一本陈年烂账,许多东西死无对证,对于唐代之前的云南茶叶而言,更是茫不可考。一些写云南茶史的文章,引经据典,将云南可考证的种茶史上溯到3000多年前,言必称“商周之际”。但事实真的如此吗?

本文的观点是,云南茶叶的信史只能从唐代算起,因为唐人樊绰将云南茶写进了《蛮书》,其是云南茶见诸于史籍最早最确切最可靠的记载。在唐代之前,也有一些典籍提到了西南地区的茶叶,但没有特指云南。我们可是假设说的是云南,但缺乏确凿的证据,只能算一种学术探讨之设想。

按照茶界的主流观点,云南茶产业始于商周,云南的濮人率先发现、驯化与利用野生茶树。“濮人种茶”作为一种假说,有其巨大的学术价值。由于唐代之前缺乏确凿的文字记载,无疑让这种假说含金量大为降低。本文尝试从社会经济发展、民族迁徙与融合等角度,来破解云南唐代以前濮人种茶之谜,以及云南三千年来茶叶种植文明是如何演变进化的。当然文章的主观推想成分多,还请方家不吝指正!

唐代之前的云南茶叶茫不可考

一提到云南茶叶,许多人会引经据典,罗列出一些唐代以前的典籍关于云南茶叶的记载。主要有以下这些:

1、巴国贡献茶,跟滇东北种茶的关系

《华阳国志·巴志》记载:“周武王伐纣,实得巴蜀之师,著乎尚书……其地东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔涪。土植五谷,牲具六畜,桑蚕麻苎,鱼盐钢铁,丹漆茶蜜……皆纳贡之。”

质疑:这是巴志,说的是古代巴国之事。巴国的地理范围跟云南关系不大,勉强可以联系的是“西至僰道”。僰道是今宜宾,宜宾的旁边是云南的昭通。也就是说在历史上滇东北的昭通,有可能属于巴国的势力范围。但这只是假设,说明存在一种可能,但不能作为确切的证据。巴王作为诸侯国君,理所当然要向周武王上贡。《巴志》中记载了这样一份贡品清单:五谷六畜、桑蚕麻纻、鱼盐铜铁、丹漆茶蜜、灵龟巨犀、山鸡白鴙、黄润鲜粉。贡品中有“茶”,但我们只能说有可能茶产自云南的滇东北。)

2、武王伐纣的濮国是不是云南濮人?

据《史记·周本纪》载,周武王在公元前1066年率南方八个小国讨伐纣王。八国即庸、蜀、羌、鬓、微、卢、彭、濮八个部族国。一些介绍云南茶叶历史的文章,于是发挥想象:其中鬓族濮族均祖居云南,鬓族分布在今牟定县,濮族分布面广,周秦时期称为百濮,其后裔分支很多,历代称呼为朴子、朴子蛮、布朗;蒲蛮、哈瓦、德昂、崩龙等。

质疑:其实在中国古代,濮人分布很广。商周时,分布在江汉流域及其以南,后散居今四川、贵州、云南等地,与百越杂处。

今天,历史学家对百濮族人的历史演变结果有三种流派:①战国以后演变为百越,发展为汉藏语系壮侗语族各民族;②百濮与百越是两个不同的族体,元朝以后称蒲人,再后发展为南亚语系孟高棉语族各民族;③前期之百濮与百越有密切关系,后期即为孟高棉语族各民族。

实际上,春秋、战国时期的百濮族人,主要居住于今云南、贵州、四川至江汉流域以西一带,是今天操持汉藏语系·藏缅语族·彝语支的彝族、哈尼族与土家族,汉藏语系·苗瑶语族的苗族,南亚语系·孟高棉语族的布朗族,南亚语系·佤德昂语支的佤族和德昂族,汉藏语系·语族语支至今未定的仡佬族,以及部分汉藏语系·壮侗语族的傣族(泰族)、汉藏语系·壮侗语族·侗水语支侗族等诸多少数民族的先民之一。

由此可见,濮人分布极广,参加武王伐纣的濮人不一定来自云南,而且濮人的族属非常复杂,至今没有定论。濮人不但是今云南布朗族、佤族、德昂族的祖先,也可能是彝族、哈尼族、土家族、侗族等的祖先,因为历史上民族融合,百越、百濮、氐羌存在相互融合之现象。比如彝族,不但是氐羌的后人,也包含着不少的百濮成分。)

3、产茶的汉代平夷县不是今天的云南富源

《华阳国志·南中志》中有“平夷县,郡治有珧津、安乐水,山出茶、蜜”的记载。据吴觉农《茶经述评》载:“平夷县约当今云南富源县地。”

质疑:这犯了张冠李戴的错误。云南富源叫平夷县,是在清顺治十四年。汉代的平夷县在今贵州毕节。且看历史真实记载:

古平夷,今贵州毕节。公元前111年置平夷县,治所在今毕节七星关区,隶牂柯郡。晋建兴元年(313)置平夷郡,平夷县为郡治,东晋文帝时改为平蛮郡、平蛮县。

富源,周秦时,属滇国。两汉时,属益州宛温县。两晋南北朝时,属宁州。隋朝,属益州开边县。唐朝,属盘州。南诏和大理国时,为摩弥部。元朝时,在境内北部设罗山县,属曲靖宣抚司。明洪武二十三年,废罗山县,新置平彝县卫,南部仍为亦佐县。清初,平彝县卫属云南都司、亦佐县属曲靖军民府。清顺治十四年,废亦佐县为平夷县。康熙三十四年,以平彝废卫、亦佐废县,建平彝县,属曲靖军民府。1954年,改称富源县至今。

4、“南中茶子”并没有特指云南所产

晋傅巽《七诲》:“蒲桃、宛柰、齐柿、燕粟、垣阳黄梨、巫山朱橘、南中茶子、西极石蜜。”

质疑:南中系东汉末时对今全滇和黔西北、川西南的总称。文章说茶子产于南中,但没有具体说产自南中哪里。我们只能假设,既然提到南中,很可能作者的本意包括云南。

由于唐之前没有确凿的文献记载云南产茶,所以云南茶产业的信史只能从唐代算起。唐人樊绰的《蛮书》写道:

“茶出银生城界诸山。散收,无采造法。蒙舍蛮以姜、椒、桂和烹而饮之”

这被视为云南茶见诸于史籍最早最确切最可靠的记载!

逃离金沙江,古哀牢国隐藏濮人种茶秘密

要搞清楚云南三千年来茶叶种植加工与贸易传播路径,首先要解决哀牢国的族属问题,百濮、百越是怎么一回事,乌蛮、白蛮是怎么一回事,彝族是怎么一回事,而不是笼统地说濮人种茶,或者乌蛮种茶。

为什么哀牢国如此重要?是因为其地跟如今的云南茶叶主产区版纳、临沧、普洱、保山、大理、德宏等地重合。而且哀牢国的北部以氐羌为主,中部南部以濮越为主,正好与濮人种茶暗合。从地域与所居民族来看,古哀牢国无疑隐藏着濮人种茶的密码。

先说哀牢国的族属问题。两汉突然冒出来一个哀牢国,汉武帝之前的历史不可考。有人说哀牢国是氐羌系的国家,有人说是濮人建立的国家,有人说是傣族先民建立的国家。其实哀牢国并不是一个集权国家,而是部落酋长国,也就是几十个部落的联盟,部落叫小王,哀牢王是几十个小王(77王)的总王。哀牢的原住民以濮人(布朗、佤、德昂先民)、越人(傣族先民)为主,后来氐羌从北边南下,到了汉朝,形成北边是氐羌,南边是濮越的格局。哀牢王很可能是傣族先民。其实布朗族、佤族、德昂族、傣族的祖先曾经住在金沙江流域,乃至洱海、滇池一带,由于氐羌南下,濮越退到永昌一带,洱海与滇池成为氐羌人的势力范围。

我们再来说百濮、百越是怎么一回事。百言其多也。中国古代写史书的人,没有兴趣搞清楚边地的少数民族有哪些,经常笼统地说,东夷、西戎、北狄、南蛮。百越、百濮其实是一种偷懒的说法,把南方几百种部族简单化说成百濮、百越。而且最搞笑的是,濮、越可以通用,也就是同一个民族,一下叫濮,另一下又叫越。所以有现代学者主张濮越是一回事。

如同百越横跨几千公里,从江浙一直到越南都是百越,而且云南、缅甸的交界处还有滇越。百濮也是横垮几千里,汉水流域有濮人,巴蜀大地有濮人,云南还是有濮人,贵州北部也有濮人。许多地方的濮人,在文献记载中,一下记成濮人,一下记成越人。

由于古人偷懒,我们现在很难搞清楚百濮、百越究竟包括哪些民族。但我们可以从现存的傣族、布朗族、佤族、德昂族去溯源,根据这些民族的传说,都是说从北边南迁,也就是打仗打败了,从故土南逃,而且是在南逃途中,发现与利用野生茶树。传说中的故土在金沙江流域、洱海与滇池,沿着澜沧江、怒江两条江南逃,这两条江其实就是云南茶树种植的核心区,也是野生茶树的主要分布区。这是巧合,还是必然?

这样就可以大胆假设,以前住在古蜀国南边,深受古蜀文化、印度文化影响的布朗、佤、德昂与傣族先民,在两千多年前受两件事影响而南逃,一是氐羌人南下,二是秦王国灭古蜀国,造成民族大迁徙,其离开金沙江、滇池、洱海一带,在保山、大理南部、临沧、版纳、德宏与普洱,甚至缅北一带建立哀牢国。由于他们有巴蜀文化及古滇国的农耕文化底子,于是大幅度提升驯化野生茶树的水平。这是云南茶叶文明的第一缕曙光。第二缕曙光,是两汉及诸葛亮开发永昌郡带来的。

茶出银生,乌蛮种茶的兴起

我们再来说乌蛮、白蛮是怎么一回事。前文说到布朗、傣、佤、德昂先民离开故土南迁。其故土的洱海一带成为昆明人的天下,昆明人显然是氐羌系。但滇池一带比较复杂,濮越没有全部南迁,留下许多濮越人,而氐羌系南下滇池,称为叟人,还有古蜀人(还有一种说法叟人即蜀人),在蜀国被秦灭了,也南逃滇池。故滇池一带的民族成份非常复杂,是濮越氐羌与蜀人的综合体,还有楚人庄蹻王滇,这就体现了杂交文化的优势,这就是战国到西汉,古滇国的青铜文化那么发达的原因。

两汉以降,直到唐代,我们可以哀牢山、元江为界,以南,是南逃的傣、布朗、佤、德昂先民的势力范围,以北为昆明人、叟人、楚人、蜀人、汉人,以及没南迁的濮越人的势力范围。哀牢山、元江北边的这些民族,从汉武帝征服西南夷开始,进行民族大融合,到了南北朝隋唐,形成乌蛮与白蛮两大集团。

唐代人说的乌蛮、白蛮,不是具体指哪个民族,而是汉化程度高的叫白蛮,汉化程度低的叫乌蛮。

而且乌蛮、白蛮是多民族大融合后形成的,里面有氐羌、汉、濮越、蜀、楚多种成分,但总体来说,白蛮以氐羌、傣族、汉文化的融合为主,乌蛮保留的原生态氐羌文化更多些,并融入一些濮人文化。

最后我们来说下彝族。彝族,严格来说并不是一个民族,而是建国初期将若干个区别较大的民族,拼成一个彝族。从大的方面来说,彝族是氐羌、古蜀人、濮人的杂交融合体,以氐羌为主。彝族有三个源头,一是云南的禄劝、东川、昭通葡萄井一带的六祖分支体系,二是永昌郡源头,三是四川大凉山源头。

为什么要提乌蛮、白蛮与彝族,是因为南诏国时期,继濮人种茶之后,乌蛮系民族也纷纷种茶,比如如今的彝族、哈尼族的先民开始种茶。但我们要搞清楚的是,乌蛮民族中包含有大量的濮人成分。因为氐羌系的乌蛮诸族在势力扩张时,将许多濮人部落征服,大量濮人融入到乌蛮中。也就是乌蛮以氐羌血统为主,南下途中,在四川融合有古蜀人、濮人血统,到了云南融合有濮人血统。

乌蛮种茶,是继承濮人的衣钵,而且乌蛮包含有非常重的濮人血统,这是第一点。

第二点是,南诏国时期,乌蛮主要居住在哀牢山、元江以北。哀牢山、元江以南主要是濮越居住。而云南茶叶主产区主要是在哀牢山以南,也就是南诏国云南种茶的主体民族还是濮人。不过这时已经有一些乌蛮系民族,越过哀牢山、红河南下,比如哈尼族的先民南迁到景东。唐代的景东是南诏银生府驻地,同时也是《蛮书》记载的“茶出银生”所在地。

“茶出银生城界诸山。散收,无采造法。蒙舍蛮以姜、椒、桂和烹而饮之”。这句话包含两层意思:

一是“茶出银生城界诸山”。银生城,有两种说法,一在版纳,二在景东。在景东的说法是主流。本文即采用银生城在景东的说法。“城界诸山”,意味着茶山离银生城不远,很可能在今天的景东、南涧一带。唐代的景东境内,居住昔扑(濮人)、和泥(哈尼族先民),后来南边的傣族势力北扩,景东在南诏末期被傣族征服。这表明在景东种茶的很可能是濮人(昔扑)与乌蛮(和泥)。也意味着,从唐代开始,云南种茶的民族越来越多,不再是濮人的专利。南诏国时期,云南种茶还是以濮人为主,但乌蛮种茶已经兴起。

二是“蒙舍蛮以姜、椒、桂和烹而饮之”。这剧透了蒙舍蛮的饮茶方式。南诏国发源于蒙舍,即今天的巍山一带。蒙舍蛮,其实是指代南诏统治中心地区的国民,也就是说南诏的老百姓煎煮茶叶,要加一些东西跟茶叶一起煮来喝。这里不能将蒙舍蛮当成真正种茶的濮人与乌蛮,因为文字只提到他们怎样喝茶,而没有提到他们种茶、制茶。也就是,南诏国的濮人与乌蛮种茶制茶(散收,无采造法),而其统治中心地区的国民(蒙舍蛮)喝茶(以姜、椒、桂和烹而饮之)。而且不能将蒙舍蛮狭隘地理解成巍山的“乌蛮别种”。因为蒙舍蛮这个“乌蛮别种”从巍山出发,征服了其他“五诏”,并建立了强大的南诏国,蒙舍蛮很多场合成为了南诏国的代名词。

虽然茶出银生,乌蛮已经开始种茶。但在唐代,还是以濮人种茶为主。在唐代,越过哀牢山、元江,迁居澜沧江中下游的乌蛮人还不是很多。

到了元代以后,迁往澜沧江中下游、怒江中游的乌蛮人越来越多,这些人中许多都种茶。宋元时期,哈尼族、彝族、拉祜族,与布朗族、佤族、德昂族一起成为种茶的主体民族。

明代以后,汉族也成为了种茶的主力之一。苗族、瑶族也从贵州迁到产茶的云南南部、西南部,其中也有许多人种茶。至于傣族,其跟布朗族的种茶历史一样悠久,因为濮越民族几千年大杂居,作为百越人的傣族肯定很早就受了濮人的影响,也种茶。只是傣族多住在坝区,种水稻为主,不以山区作物——茶叶为重点。而傣族的近亲壮族,也有一些在文山与红河种茶。

这样一来,云南的民族中,布朗族、佤族、德昂族、拉祜族、基诺族普遍种茶,彝族、哈尼族、景颇族、汉族种茶的也多,苗族、瑶族、傈僳族等也有一些种茶。

古蜀国与濮人南迁带来茶叶种植文明

前文说到,春秋战国时期,原住金沙江流域,滇池、洱海一带的傣、布朗、佤、德昂先民南迁到临沧、版纳、保山、德宏、普洱一带,建立哀牢王国。那在他们南迁之前,怒江、澜沧江中下游流域居住的是什么民族?是布朗、佤、德昂先民的亲戚——讲南亚语系的孟高棉族群。

孟人、高棉人是东南亚、云南的原住民,也曾经是东南亚势力最大的民族集团。商周时期,孟高棉族系的人,北扩到金沙江,与古蜀国文化融合,成为百濮族群的一部分,这些深受巴蜀文化影响的孟高棉人,就是当今布朗、佤、德昂的先民。后来,他们与傣族先民一起沿澜沧江、怒江南迁,其实也是征服当地土著的过程。这些土著跟布朗、佤、德昂先民一样,也是孟高棉族群,只是未受古蜀国影响,因为他们是临沧、版纳与普洱的土著,故被称为“本人”,也就是本地人的意思。这就是在普洱茶的核心产区,我们会经常遇见“本人”一词的原因。

我们现在对东南亚、云南曾经势力最大的孟高棉族群做一个小结。孟高棉人是一南一北最为发达,中间最为落后。南边的柬埔寨、泰国南部、缅甸南部是印度文明的传播范围,土著文化跟南印巴利语文化接触,催生了灿烂的高棉文化(柬埔寨)、孟人文化(缅甸南部),合称孟高棉文化。北部受巴蜀、古滇国文化的影响,成为中国百濮族群的一部分。在南北之间,由于远离巴蜀与印度这两个区域文化中心,是最落后的一部分。布朗、佤、德昂、傣的先民南下,就是先进的外地人征服落后的本地人之过程。

需要说明的是,在一南一北落后的中间部分,也有少数较为发达的地区。其主要位于古代交通要道两侧附近,比如繁华的蜀身毒道(南方丝绸之路)沿线,但难掩大部分地区落后之事实。

把濮越与孟高棉梳理清楚了,就可以对茶树驯化种植史进行分期。

分期的依据是先进的巴蜀茶叶种植文明南下,改造提升云南怒江中游、澜沧江中下游落后的茶种与野生茶驯化技术。其让云南茶叶种植由蒙昧走向了文明——濮人种茶。

而汉武帝征服西南夷,东汉初年的哀牢国归汉,成立永昌郡,诸葛亮治理南中,大开中原先进农耕文化涌入之门,则大幅度提升了濮人种茶的水平。继而是唐宋时期乌蛮种茶的兴起,以及明清时期汉人也成为云南种茶的主力之一。需要指出的是,明清时期中原茶文化对云南的影响,主要来自江南。也就是说,在明代以前,云南的茶叶种植加工主要受巴蜀先进的农耕文化的影响,明代以后主要受江南农耕文化的影响。民国直到现代,是以西方为师,学习现代种茶体系。

云南茶树驯化史:从以巴蜀为师到江南的影响,

云南茶树驯化种植史分期如下:

1、濮人种茶时期(先秦、两汉、魏晋南北朝:从哀牢国到永昌郡)

在三千年前的商周时期,中国西南与东南亚中北部及印度东北部都在驯化与利用野生茶树,其中水平最高的是巴人蜀人,其次是云南金沙江流域一带受巴蜀文化影响的濮越族群,最落后的是云南西南部、东南亚中北部的孟高棉族群,因为他们远离巴蜀文化与印度文化的传播区域,原始农业很难让驯化野生茶树有质的飞跃。很有可能,野生茶变为栽培型茶树的关键一环,是由古巴蜀人、古濮越人完成的。后来居住在蜀国南方边地的古濮越人南迁,将先进的茶种与驯化野生茶技术带到澜沧江中下游、怒江中游一带,让云南茶产业的主产区进入了濮人种茶时期。

其分为两个阶段,一是金沙江流域、滇池、洱海先进的濮人从春秋、战国起,南迁到保山、德宏、大理南部、临沧、普洱、版纳一带,建立哀牢国,初步提升了当地的茶叶驯化种植水平。二是两汉、三国、魏晋,哀牢国故地纳入永昌郡管辖,濮人种茶进入了永昌郡时期,由于受中原文化的影响,水平进一步提升。

2、茶出银生时期(唐宋元:濮人、乌蛮成为云南种茶两大主体民族)

唐代的南诏国时期,云南种茶以濮人为主,但越过哀牢山南下澜沧江、怒江流域的一些乌蛮人已经开始种茶,这标志着乌蛮种茶的兴起。到了宋代的大理国,乃至元朝,越来越多的乌蛮南下云南茶叶的主产区,这意味着濮人与乌蛮成为云南两个主要的种茶民族。

3、江南茶文化传播时期(明清:继濮人、乌蛮之后,汉人成为种茶的主力之一)

明代以来,江南的汉人纷纷进入云南,带来了先进的农耕文化。这标志着云南茶叶的种植文明由学习巴蜀,转向了学习江南先进的茶叶种植技术之时期。

4、现代茶文化传播时期(民国、新中国:现代茶产业传入并逐渐主导云南茶叶种植)

文/白马非马

请上帝喝茶工作室出品

深谷有幽兰,灵山出佳茗。谈到云南古“六大茶山”,谈到倚邦、易武,谈到普洱老茶,“乾利贞”及“宋聘号”是必提的话题。这是因为“乾利贞”商号的一个主要合伙人是袁嘉谷(云南科举第一人)家族的袁嘉璧,“宋聘号”在抗战前,是云南圆茶(七子饼茶)在香港销价最高的茶品。两个商号共同的商标“乾利贞宋聘号”留存了下来。

但做为私人茶号,它在过往的官府记载中实在稀少,这也如同历史上无数的私人商号一样,如果不是因为特殊的人,特殊的事,官府一般不会留下记载。

“乾利贞”商号的往事,在书籍文章中多数的叙述均为上世纪九十年代末以后的采访加揣测。由于时间过久,直接当事人陈诉的缺失(新中国成立后无乾利贞、宋聘号直接当事人的回忆文章),这些采访记录做为参考资料有一定的价值,但作为“可信史料”还需进行认真考证,以免以讹传讹。

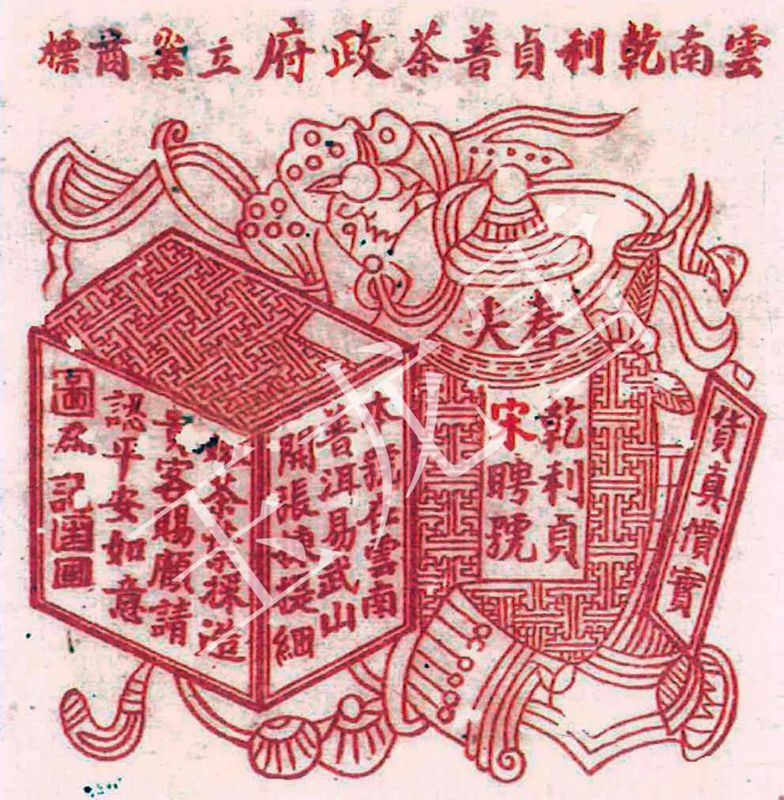

乾利贞商号使用商标

历史对研究“乾利贞”商号的人们来说还是幸运的,毕竟它还为我们留下了一些官方的正式记录,有的是长篇,有的是只言片语,但就是些残存还是使我们在“乾利贞”的一些重要问题上看出了端倪。而这些官方的正式记录,又往往被著者们遗漏。笔者将依据发现的可信史料以六篇文章来追溯这两个著名茶号的雪泥鸿爪。本文是关于乾利贞商号重要合伙人富氏家族的历史情况。

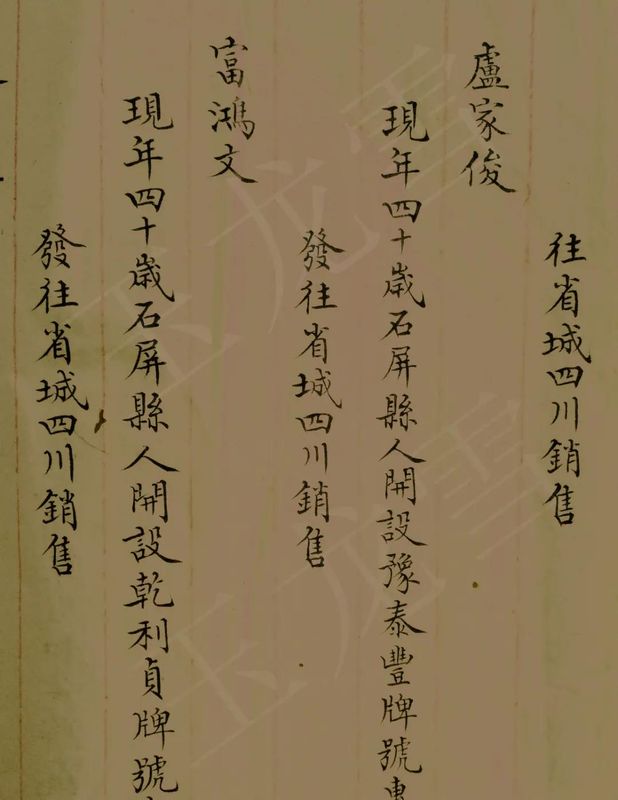

富鸿文——思茅与易武

在清代末期,乾利贞商号已有石屏袁、富、刘、宋四家合伙经营。民国时期,在思茅县、镇越县(县治于1930年设在易武)和元江县有“乾利贞”商号富氏家族的一些记录。这三处“乾利贞”的负责人分别是富鸿文(富逊修)和富鸿谟。据袁嘉谷的曾孙袁天聪所著《耕读世家——云南科举第一人百年家族史》载,袁嘉谷四哥袁嘉言(1890年去世,享年22岁)的夫人是富氏(1887年去世,未记享年)。嘉言及夫人去世时都很年轻,去世的时间也很早,无子嗣。富鸿文和富鸿谟是袁嘉言夫人富氏家族的人。

志书载:

“清宣统二年(1910年)思茅教场坝失火,“裕(豫)泰丰”、“乾利贞”等商号的棉花、茶叶等商品全部烧光,损失惨重。”

清末,“乾利贞”已在思茅设立,负责人是富鸿文。清末民初,思茅的商埠在南城外南门正街,距城不过数武(不远的意思),较大之商号均住此,另外还有省城、两广杂货商店。营门口下至教场坝多是土杂商店与摊贩,摊贩多盖草棚以蔽阳光阴雨。教场坝下段海关门前广场,就是报关验货之地。自庚戌年(1910年)南门外茶号和教场坝市场突遭火灾焚烧,损失惨重后,南门正街即改建瓦平房的铺面,菜市即在铺面门前。

1913年(民国二年)、思茅已由厅改为县。5月31日,思茅县商务分会改选总理及会董完毕。这次思茅改选商会的名称由原“思茅县商务局”改为“思茅县商务分会”,在上报的造具清册中列有会董:

富鸿文,现年四十岁,石屏县人。开设乾利贞牌号专办花茶实业,发往省城、四川销售。

1913年富鸿文担任思茅商会会董名册

1913年,石屏县修建小河底河铁索桥,在劝捐名单上列有”富逊修”名字,并注明其在“思茅”。

据富鸿文之子富美曾留下的口述官方记录文档,富鸿文于民国四年(1915年),因思茅发生“痒子病”离开了思茅。至此“乾利贞”茶号退出了思茅的历史舞台。对照民国十一年(1922年)十月,思茅茶叶商号呈请思茅县公署取消县议事会议提议加抽茶捐一案所列的十二家茶号名单,“乾利贞”商号确已在思茅消失。

据《勐腊县志》载:

民国十六年(1927年),镇越县成立,思茅邮政分局在易武设立邮政代办所,业务由海关代办。民国十九年(1930年),易武海关撤销,代办所交由“乾利贞”商号代管,只办理信函、报纸、印刷品、包裹、定额汇票等业务。

由此可见“乾利贞”商号当时在易武已有相当的影响力和公信力,这是其他商号难以企及的。

1935年富鸿文任镇越县参议员文档

民国二十四年(1935年)二月,富鸿文的名字出现在镇越县(县治已于1930年由勐腊搬至易武)的官方文档中,此时距富鸿文离开思茅已过了二十多年。1935年,镇越县举行县参议会议员选举。共七人当选,其中富鸿文、刘嗣曾(“同庆号”刘向阳之子刘鹤年)两人得票最多,当选为县参议员。除他二人为汉族外,其余汉族无一人当选。选举后刘、富二人已回原籍(原籍均为石屏)经商在外,并不在易武。县府照章通知两员等知照,县参议会的成立因此延期,拖到1937年县参议会也未能成立。从这份文档看富鸿文离开思茅后,来到易武,并在此活动过很长时间。富鸿文的人际关系及所经营乾利贞的情况都应不错,其影响力也在易武各商号中名列前茅,否则他不可能以最多票数当选县参议员。

解放后富美曾先生的口述官方记录

1988年6月14日,因一件落实政策的事情,石屏县政府工作人员对富鸿文之子富美曾进行了采访。富鸿文先生生有三子,老大富鉴曾、老二富美曾(如海)、老三富耀曾。此时,富家老大富鉴曾、老三富耀曾均已去世。老二富美曾先生对“乾利贞”商号早期的一些情况提供了很有价值的材料。对照民国官方留下的一些档案,这些材料是大致准确可信。这也是“乾利贞”商号袁、富、刘、宋四家唯一一个第二代留下的口述材料。而且富美曾本人在解放前就在易武呆了近五年时间,其对当时易武及石屏“乾利贞”商号的情况了解较多。

富美曾先生照片,富源提供

下面是官方采访富美曾先生的部分记录文字:

付(应为“富”。下同)美珍同志生于1928年,1943年在石屏初中毕业,并继续读了两年高师,就去易武,1946年在易武中心小学教书,1949年回石屏县定居。

关于富美曾先生的年龄,其子富源先生告诉笔者:“父亲富美曾的实际出生年龄为1925年孟冬,属牛。其身份证上是1928年11月。政府工作人员采访记录时是用身份证上的年龄。”

付讲:

……这个“乾利贞”商号成立于光绪年间。刘子辉在石屏城“乾利贞”商号管号事。“乾利贞”商号原在思茅营门口有六格加两耳门面及房子,号事是我父亲富逊修管理。民国四年(1915年),思茅发生“痒子病”,“乾利贞”商号从思茅转入镇越县(今勐腊县)的易武街。我父亲1935年从易武回石屏,民国二十六年(1937年)病故。哥哥富鉴曾从1935年开始在易武“乾利贞”号管号事,到民国二十五年(1936)年,把东西及账务交给刘幼清管理。

从这段记录中可看出,富鸿文在1915年离开思茅后,即来到易武,继续开办“乾利贞”茶号,直至1935年离开易武回到石屏。这与镇越县参议会选举记录可以相对。富鸿文于1937年病故。富美曾的哥哥富鉴曾在其父离开易武后继续管理易武“乾利贞”,直至1936年交由刘幼清管理。富家两代在易武经营、管理“乾利贞”商号长达二十多年。

另外一条官方的记录也可证实富鉴曾接替其父管理易武“乾利贞”商号。

1987年4月3日,易武张官寿向政府调查组说:

刘子辉和刘幼清在易武开始的”乾利贞”号的房屋……是他们向当时在易武开设商号的付建曾(富鉴曾)老板买的。

富美曾还说:

1946年,我和哥哥(富鉴曾)及刘子辉、刘志炎(刘子辉的儿子)等人去易武,我们从没有算过账。当时刘幼清在镇越县当县金库主任,参议会副议长。1948年,各人走各的路。

此处富美曾关于刘幼清解放前在镇越县的任职也是准确的(详见笔者《乾利贞商号之刘氏家族》一文)。

揣摩“1948年,各人走各的路”这句话的意思,大致是算账分伙的意思了。包括石屏在内的“乾利贞”商号此时是否也到了分手散伙的时刻?这真是一个有意思的线索。

富美曾还提供了“乾利贞”经营的具体情况:

……当时易武经营的项目主要有:棉花、茶、大烟、洋靛、虎、鹿胶等等。其中,茶分方茶(主要销四川)、圆茶(到香港及泰国)。从3月(旱季)——8月(雨季),从迷赛(篾赛)到泰国首都曼谷,再下海去香港,主要是茶叶。在泰国没有商号,只是过路,就是人们常说的转运站。在香港金鱼巷2号,有叫袁肇云、袁肇南两个人代为经营(货物运到此地给其二人经营),因他俩是云南人。当时泰国又叫暹罗,在泰国经营的有一家叫“永吉安”。以前管事的人都不出去,一般都是马帮驮运。

这些关于“乾利贞”商号弥足珍贵第一手资料终于为我们今天真切了解这一著名商号,打开了大大的一扇窗门!

在富美曾先生的材料中第一次明确了“‘乾利贞’商号是袁嘉璧家,宋聘三家,刘照家(刘子辉的父亲),富逊修家(就是我家)。四家合股经营。”袁家的股东就是袁嘉璧,而不是别人,也不存在袁家其他人传给袁嘉璧一说(详见笔者《乾利贞商号之袁氏家族》一文)。在官方记录富美曾先生所述材料中还有一些关于刘家的情况,但是宋家的情况除知道了“宋聘三”外,再无片语。关于“宋聘号”还是留下了遗憾。但起码可肯定“宋聘三”是股东之一,并不是宋家无男,嫁女并入袁家。如果有这事,富美曾先生不会不知道。此外,在袁氏家谱中,查“嘉”、“丕”两代男子并无一人娶过“宋”姓女子(详见笔者《乾利贞宋聘号历史简述》一文)。坊间将传说当正史,毕竟捕风捉影。

袁嘉璧、宋聘三、刘照、富逊修四人做为“乾利贞”商号的第一代合伙人均未留下关于“乾利贞”商号的文字记录。而做为四家的第二代,也只有富逊修的儿子富美曾留下了口述记录,并且是官方的正式记录。到新中国成立时,富美曾已经21岁(按1925年出生则为24岁),“乾利贞”的合伙情况及富家解放前的情况,富美曾所述与笔者所掌握的民国史料比照没有大的出入。

当富鸿文先生去世后,其老大富鉴曾、老二富美曾(如海)和老三富耀曾都分别继承了“乾利贞”商号的股份。股份分为两种,一种为原始股(资本股),另一种为花红股。如此看来袁、富、刘、宋四家合股经营“乾利贞”商号的模式大体也应如此。

由于当时官方向富美曾先生调查的问题有特定指向,并不是对“乾利贞”、“宋聘号”的情况进行全面了解,所以很多关于“乾利贞”、“宋聘号”的情况并没有涉及。例如“乾利贞”与“宋聘号”的商标合并使用究竟为何?等等,故富美曾先生的谈话中都未提及。

到目前为止,除民国档案记载有关乾利贞商号的文档外,解放后,富美曾先生的口述记录是唯一关于袁、宋、刘、富四家合伙经营“乾利贞”的官方文档。坊间各式各样的传说未见可信史料佐证。

富鸿文家族在乾利贞商号经营中的作用

民国六年(1917年)七月初十,昆明乾利贞茶号向省府呈请商标注册,呈文中写:“窃茶号在滇创办乾利贞及宋聘号普洱正山茶叶垂60年。”另在“乾利贞”和“宋聘号”的茶叶筒标上均写有“本号(铺)在云南易武山开张,拣提细嫩茶叶(加重尖芽精工)揉造”。易武是“乾利贞”、“宋聘号”制茶的最主要基地,也是对外主打的品牌。

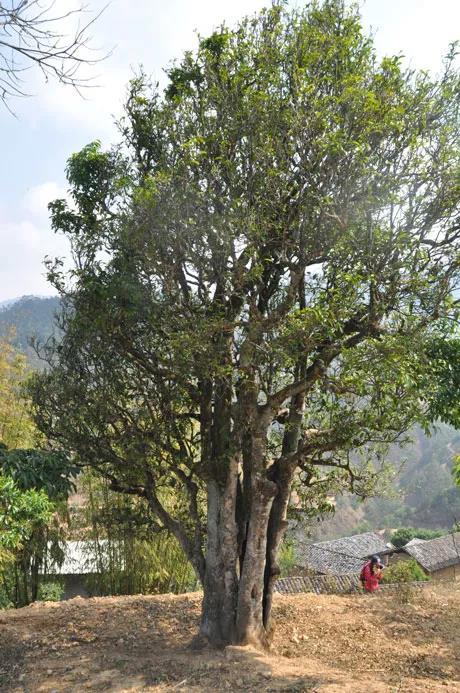

易武茶山笔者拍摄于2020年12月

民国四年(1915年),富鸿文从思茅来到易武,经营管理易武“乾利贞”商号。1917年,昆明“乾利贞”茶号说其茶叶“售于云南、广东、各邦客号,运销香港,南洋及内地各省。选材之精,制造之善,久已为中外人士所称许。”名声鹊起,海内外皆知。而这一时期正是富鸿文在易武经营。

富鸿文在易武的经营至1935年,后,其儿子富鉴曾又管理至1936年。父子两代经营管理易武“乾利贞”茶号长达二十多年,占易武“乾利贞”茶号存续时间的三分之二。这一时期也是“乾利贞”商号发展的重要时刻。富鸿文家族在“乾利贞”经营中的作用不可低估。

富鸿谟——恶劣的样本

富家参与“乾利贞”经营的人还有富鸿谟。但富鸿谟与富鸿文究竟是什么关系,没有查到任何资料,富鉴曾先生的口述记录中也只字未提。

富鸿谟在元江县不但负责经营“乾利贞”还担任县商会副会长。但他干的一些事却令人诟病。

1924年1月,思茅、普洱、墨江、元江县的一百家商号联名向省府要求撤销元江团防,免除团费。

1923年富鸿谟任元江县商会副会长

民国初期,云南地方军阀派系战争不断,首脑更迭频繁,地方统治力薄弱,特别是对沿边一带缺乏兵力控制。山贼盗匪蜂起,时常出没在山区的驿道上对商旅、行人进行抢劫。抢劫商旅成为发财致富的最佳捷径。各地为了弥补军队驻防不足,纷纷成立“保商团”。可成立“保商团”要人、要枪,更主要要钱。钱从哪儿来,还是得落在商人头上。各地官府就向商人收取“团费”,解决“保商团”的经费问题。经费有了,保商的效果却不明显。商旅被抢,保商团赶来时往往成为马后炮,更有甚者是团匪勾结,专抢“肥猪”。而缴纳团费更成了敲诈勒索商号、马帮的好手段。

元江保商团自成立六年以来,土匪抢劫之案如故。如在县属界址坡抢劫元江商会会长宋荣陆,及在小庙河(即保商团驻扎之地)抢劫墨江商号顺兴昌洋一千八百余元。并在马鹿汛抢劫思茅商号慎德余,瑞丰号,恒丰号货驮。其抢劫匪首又即系保商团兵苏里文。虽经拿获到案,竟搁置不理,后擅行释放。1923年阴历三月,又在相见沟地方刧去思茅商号仁义信,中和祥,荣茂盛,联丰恒,日升昌,万应科等商货,损失数千计。其它大小刧案更是层出不穷。虽经呈报,竟未破获一起。名为保商,其实殃商。这其中又有多少是团匪勾结,或土匪就是团丁,或团丁就是土匪。

元江保商团的种种劣行引起了滇南一带商号的集体抗议。思茅、普洱、墨江、元江县一百家商号在呈文中说:

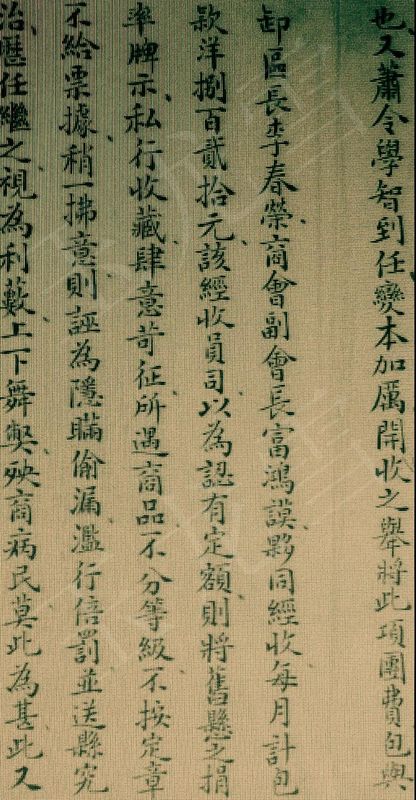

“商等隐忍受痛於兹六载,早拟呼吁取消团防、团费,只因盗风未息,不免各任执事者有所籍口。商号揭露:元江所收团费以各县商民之血汗赀财而徒供一县之中饱私囊。前元江县知事萧学智到任后,收刮钱财更是变本加厉,竟将此项团费包给卸区长李春荣,商会副会长“乾利贞”商号老板富鸿谟,两人伙同经收团费每月计包款洋820元,比原收360元增加两倍还多。李春荣、富鸿谟则将旧悬城门之捐率牌私行收藏,肆意苛征,所遇商品不分等级,不按定章,不给票据,稍一拂意,则诬为隐瞒偷漏,滥行倍罚,并送县究治。此头一开,历任继之,团费抽收竟成元江发财得利的门径。李春荣、富鸿谟与元江县府上下舞弊,殃商害民,莫此为甚。”

元江团费在征收近六年后终于引起群情激愤、激烈抗争。

商号们在呈文的结尾留下这样的言辞:

“由来横征暴敛,实为元江保商团费,而尚无豁免之期,天下宁有是理。商等营业血本攸关,此团费万难再完,若不裁撒,誓不承认。”

一般来说商人这个团体是胆小怕事的,不到过不下去怎敢与官府叫板。这次一百家商号的言辞已经有造反的感觉。

元江的团防及团防费后来被唐继尧亲自下令撤销,估计富鸿谟在商会也干不下去,自然他负责的元江“乾利贞”商号肯定也不能独善其身。

此处要纠正的一个问题是有文章写“富鸿文与富鸿谟在元江经营‘乾利贞’。”该文章未见提供相应证据。据笔者掌握的民国相关档案,并没有发现富鸿文参与过元江“乾利贞”的经营。

拜访富美曾先生后人

2021年2月24日,笔者一行经王毅先生介绍,在石屏县拜访了富美曾先生的儿子富源先生。在古城环城东路的老宅中(属石屏历史建筑)见到了富源及其母亲、妻儿,笔者与富源先生交流了彼此掌握的情况。富源先生从老宅中拿出一幅珍藏的其爷爷富鸿文(富逊修)的画像。这是1935年富鸿文回石屏前,因身体有恙到昆明寻医期间到当时昆明著名的画馆留下的画像。当年虽已有照相技术,但大户人家品位高的追求的依然是“画像”。而此画馆内正有一高人替人画像,即“独眼画师”。“独眼画师”姓甚名谁已不可考,但“眼毒手神”在省城闻名遐迩。这儿的“眼毒”在昆明人的语境中是个褒义词,形容看人准,看人深。

富鸿文画像,2021年拍摄于富源家

时间虽然过去八十多年,富鸿文的画像依然保存十分完好,画像上人物栩栩如生,眼神犀利,看透人生,气度睿智,人物衣着,室内摆设反映了那个时代传统与现代的特点。每每看着富鸿文老先生的画像,时光仿佛穿越一般。西风烈、霜晨月,马蹄声碎、驮铃声咽。那石屏到普思沿边,到六大茶山的蛮烟瘴雨又出现在眼前。

富鸿文画像的落款是“生生美术馆”,这是当年云南昆明有名的“生生美术公司”的门点。1943年,云南中国茶叶贸易股份有限公司经理郑鹤春先生还委托“生生美术公司”设计“标准”盾牌型商标标识。设计费为法币100元,具体设计者是方岳先生。此后,“标准”盾牌型商标标识为云南所有中茶合股企业的使用商标。

盾牌型商标标识

每次到石屏县都会在富家的老宅中受到富源先生的热情款待,品尝众多石屏风味的美食,喝着小酒,聊着老一辈们的趣闻迷事。

富美曾先生留下的那些珍贵记录已成为“乾利贞”商号重要的历史雕痕。

作者基于历史资料的发掘与研究,为大家呈现了云南普洱茶历史知名茶号乾利贞号的重要股东富氏家族,了解民国时期茶号的经营运作情况。

作者简介:

李路,云南茶马古道学会特约学术委员,自由撰稿人。

2005年发起组织云南普洱茶产业诚信自律活动并发表全行业《昆明共同宣言》。2007年参加第二届普洱茶国际研讨会发表《自强不息厚德载物》论文。此后十余年专注民国云南茶业历史,先后在报纸刊物上发表文章数十篇。2019年撰写的五篇文章收入云南省档案馆出版专著。

注:本文收集资料中得到云南省档案馆、石屏县档案馆和富源先生的大力帮助,在此深表感谢!

李路

2021年7月6日第一稿

2022年1月5日(小寒)第四稿

来源:兴屏号,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

盛夏时分,笔者在湖南安化茶乡花海生态文化体验园看到,来自省内外的游客一拨接着一拨,有的在花海中照相,有的在自拍抖音,并不断发出赞叹声:这里太美了!被游客广为称赞的“茶乡花海”开园一年有余,已经成为茶旅网红打卡地,在湖南越来越有名气。

建设之初,黄郎云在为大家介绍茶乡花海的规划。

安化县是中国黑茶之乡,以茶为载体,茶旅融合发展,安化黑茶才能有更广阔的发展。作为青年时期就外出到北京创业成功的安化籍企业家黄郎云来说,他有着高远的视野,于是在他60岁的时候决定回乡开创新业,报效家乡人民,因此创办了茶乡花海生态文化体验园。

走得再远 也忘不了故乡的温情

1991年,时任湖南安化物质局副局长的黄郎云感奋于当时的经济浪潮,辞职下海,在北京创办了维通利机电有限公司,并取得了巨大的成功。2001年,为帮助家乡人民,在家乡成立了安化县富源牧业有限公司,投资2000多万元建起养殖基地,引进优质品种山羊免费派发给农户养殖再保价回收,帮助1400多名农民增收。

说起这一善举,黄郎云语气平静,他说:“我的父辈出身于农村,我自己也下过乡、当过知青,知道农民的苦,也懂得农民心头的盼,自己有能力了就想帮助他们”。他把公司命名为“富源”,就含有“饮水思源,共同致富”的心愿。

尽管第一次在家乡创业,后来因种种因素留下了遗憾,但报效乡梓的心愿一直萦绕在他心间。2009年,他以父亲的名义,建立起“一俊奖学金”,十多年来捐资助教38次,资助家乡贫困学生3000多人,共计捐资1156.3万多元。

春天,茶乡花海满目苍翠、姹紫嫣红。

2015年春节前夕,安化县政府在北京举行安化籍在京企业家联谊座谈会,家乡领导的坦诚与热情,激发了黄郎云回家乡创业的激情。当年5月,黄郎云回到安化,经过实地考察,与县里领导沟通协商,决定投资建设茶旅文体一体化项目——茶乡花海生态文化体验园。黄郎云以自然人独资企业法人身份,与安化县人民政府正式签署合作协议,计划将东坪镇杨林社区的2500亩石头荒地,打造成一个多产业融合、茶旅文体康综合发展的生态文化体验园,计划总投资5.4亿元。

在安化县委、县政府的关怀支持下,5年多时间,茶乡花海生态体验园第一期工程基本完成,投资金额4.4亿元。依托园区,安化县建成了湖南省第二大异地扶贫集中安置点,安置建档立卡贫困户517户2133人,景区共帮扶贫困户2052户8125人,提供就业岗位630个,园区土地总产值提高了70多倍,年营业收入达1500多万元。

从零开始 以超常胆识谋划产业融合

安化是安化黑茶的发源地和主产区,茶叶生产和茶文化传承有着2000多年的历史,是全国重点产茶大县。黄郎云认为,必须将黑茶文化根植于未来的企业之中,让它成为企业得天独厚的成长基因。他选择了“以茶为基础,以茶兴旅,以旅促茶,茶旅文体康综合发展”的创业路径。

夏天,茶乡花海郁郁葱葱,生机勃勃。

黄郎云选中的2500亩土地,大部分是石头荒地。要开发好这块土地,向土地要效益,无疑必须借助多学科现代理念和成果,紧贴未来市场趋势,兼顾现实建设需求,高起点谋划,纵深性布局。为此,黄郎云从北京、浙江、广东、四川等地请来了专业设计团队,并从省内外聘请了一批专业施工队伍,对园区的总规、详规、专业项目逐项逐个进行精心设计,精心施工。

笔者在现场看到,这里风景宜人,有花可赏,有茶可品。黄郎云介绍说,将2500亩土地建设成为春、夏、秋、冬四个季节性花园,实行茶花结合、茶果结合、果花结合、林草结合,突出观赏效果,要让游客四季来了都有花可赏、有茶可品,且每个季节都有不同的景色。在已建成的600多亩观光茶园中,分别引进了绿黄紫白四种颜色的茶叶品种,并建成垂直、水平、云纹等各种图案茶园,从色彩和造型上给人以美的享受;花园共引进各种花卉品种160多个,建成专类花园43个700多亩,实现茶中有花,花中有茶,互为衬托,增加观赏效应;300多亩采摘体验果园基地,让游客赏花品果,增强体验感;3处小溪流水景,2座人工湖,2处迎宾瀑布,1处音乐喷泉,4处喊泉涌泉,让景区充满动感和活力。园区内还配套建有国内第一条玻璃天河漂流以及七彩滑道、高空自行车、空中漫步、水上游船等游乐项目,增加游客体验感,优化景区配套。

秋天,茶乡花海的粉黛乱子草盛放形成“粉色海洋”。

2021年4月28日,“湖南省2020年春季乡村文化旅游节”在园区开幕,茶乡花海生态文化体验园以超凡脱俗的气质,兼容并蓄的气度,诗意丰蕴的仪容,温婉沉静的风情,首秀湖南,引起了全国各大媒体的关注。这那一刻,黄郎云的目光再次聚集到当地农民百姓身上。

兴业富民 让乡亲们的笑脸像花儿一样绽放

40多岁的周秀荣,身穿保洁员工作服,娴熟、礼貌地穿行在游客间,随时拾捡起一片纸页,一个个烟蒂,背浃早已湿透,脸上热汗如河,遮阳帽下她的笑意却如鲜花一样舒展。她是一名异地搬迁户,被安排在茶乡花海生态体验园当了一名保洁员,每月有2000多元的工资,在家门口上班,还可照顾家里的老人和小孩。

茶乡花海生态文化体验园景区所在的2500亩土地开发前有98座小山头,范围涉东坪镇、龙塘乡的3个自然村,涉及土地承包农户834户共3580人,采取租赁形式,租期共40年。景区从规划初始,就与社区、村委、村民密切合作,黄郎云希望能够形成利益共同体,盘活当地经济,富裕周边村民。

景区从建设初始共帮扶贫困人口8125人,对建档立卡贫困人口五年内实施每人每年200元定额分红,提供就业岗位630个,间接创造就业岗位1000多个,每个务工农民年收入2.6-4.2万元。开工建设四年多来,农民获得的务工总收入达5000多万元,同时,从每张门票收入中提取10元给予租赁土地的农民返利分红。

笔者在从长沙前往安化的高速公路看到这样的广告语:“安化茶乡花海,我想去看看!”据说,这是湖南省委书记许达哲到过茶乡花海后发出的感慨。

冬天,茶乡花海依然生机盎然,繁花似锦的梯田,美不胜收。

黄郎云表示,茶乡花海的工程还在继续,将持续做好功能配套建设,如悬崖宾馆工程、特色美食街、水中玻璃餐厅、树干民宿、茶园木屋、千两月光村音乐广场、音乐广场灯光秀等工程均已启动了论证、规划。乡村振兴不能丢了我们的优良文化传统,所以,我们还将规划建设一个以传统农耕文化和现代科技相结合,一次能容纳1000名以上学生实习体验的研学旅行基地。通过强化园区功能,要为更多的农民提供就业岗位,实现稳富、久富。逐步将景区打造成为旅游观光、休闲娱乐、健康养生、体验度假多功能于一体的最美茶乡,并努力建设成为产业兴、人气旺、百姓富、生态美的乡村振兴工程。

本文作者与黄郎云(图右)在茶乡花海门口合影。

周刊视点

为安化“茶乡花海”点赞!

赵光辉

脱贫攻坚取胜后,乡村振兴如何接棒发力?茶乡茶产业在稳定面积后,如何向融合发展要效益、挖潜力?巩固脱贫成果,如何让实现小康的茶农在收入和生活上都再上一个台阶?

这些茶区的发展之问、时代追寻,我们在湖南安化“茶乡花海”的风光中,隐约看到了答案的来路、发展的方向……

安化“茶乡花海”探索了茶旅携手、三产融合的发展前路。安化是著名的黑茶之乡,在黑茶产业发展成熟之际,如何向面积与产量之外要效益,也成为全国茶区都面临的一个共性问题。茶旅融合,融合的是农业与工业、旅游服务业、文化创意产业、餐饮业……它告诉我们:茶叶跑完第一棒,工业、商业、服务业、旅游文创业要接续第二棒、第三棒、第四棒;发展空间也随着产业维度的提升开阔,不断释放出新的动能与效益。

安化“茶乡花海”推动了乡村振兴的实践脚步。为建设安化茶产业前所未有的“茶乡花海”,黄朗云采用了多学科的先进理念、请来了最新的设计团队。一个“花海”,四季芬芳,产生的是那些能给安化茶业、安化农业农村带来化学反应的丰富多彩的“花粉”“交融”“繁殖”。在茶中兴游、在旅中开发、在城乡一体互动中,产业兴旺萌芽成长、生态宜居呼之欲出、乡风文明踏实前行……

安化“茶乡花海”践行着“两山理论”,描摹着青山秀水。“茶乡花海”选择从一片荒地乱石中开建,或许有区域规划的制约、经济成本的考量,但不论怎样都趋向一个结果:茶乡越来越美了,荒地童山越来越少了,青山秀水越来越多了。绿水青山的面貌,在安化得到了2500亩的建设实现;在家乡就业、在绿水青山中过上富裕生活,在安化“茶乡花海”的奋斗建设中逐渐清晰、落地。如果全国那三百多个从脱贫攻坚中跃上小康生活的茶区县,都能有一个2500亩的改变,该会是怎样一个令人欣喜的情景啊!

我们有理由相信,全国茶区县,不论是实现脱贫步入小康,还是经济社会发达的全国百强,都在不约而同寻找着、发展着自己的“茶乡花海”!“茶乡花海”的名字太美了——一头连着茶乡,一头连着面朝大海春暖花开。茶香与花香、乡村与城市、现在与未来,第二个百年的建设美景、绿色中国在我们的茶区、在我们的手中,如春天行脚,徐徐展开!如春潮澎湃,势不可挡!

出品:中华合作时报·茶周刊全媒体

如涉及侵权请联系删除