中国最全茶叶历史及产地品种目录,以下内容供参考:

茶叶史记

三皇

公元前2700以前传说"神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之",是人类利用茶叶之始《神农本草经》。

西周

公元前1100~公元前770武王伐纣时,巴蜀已用所产之茶,作为纳贡珍品是茶作为贡品的最早记述。周武王伐纣时在公元前1066年,据此,我国有确切记载的茶事,已有三千年的历史《华阳国志》。

东周(含春秋)

公元前770~公元前403晏婴相齐景公时,食脱粟之饭,炙三戈五卵茗菜而已。表示春秋时茶已作为菜肴《晏子春秋》。

西汉

公元前206--25司马相如(公元前179--公元前118)的《凡将篇》记载蜀地中草药材中有"庄诧",是茶作为中药材的较早记载。

马王堆西汉墓(墓葬时间公元前165--公元前160)出土文物中有「(即jiǎ)一笥(即箱)」竹简文、「笥」木牌文与「荼陵」石官印。是茶作为陪葬物品较早的史料。

王褒《僮约》中有"烹荼shen具"、"武阳买荼"之载,可见茶已成为日常待客饮料,四川一带已有茶叶市场,是茶作为商品交易的最早记载(公元前59)。

杨雄(公元前53--18)的《蜀都赋》载有"百华投春、隆隐芬芳,蔓茗荧翠,藻蕊青黄",是最早提及茶的辞赋。

甘露禅师吴理真於四川蒙山植茶。

东汉

25--220华佗《食论》提及"苦荼久食,益意思",是提及茶药理功能的较早记述。

三国

220--265张揖《广雅》提及"荆巴间采荼作饼…若饮先炙之令色赤,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,用葱姜máo之。其饮醒酒,令人不眠"。说明当时茶系作成饼块状,便於运输,又利於防潮。饮用时捣末加入葱姜瀹饮,是较早提及茶叶制作及调饮的史料。

《三国志·韦曜传》提及东吴国君孙皓密赐韦曜荼荈以当酒,是"以茶代酒"的最早记载。

西晋

265--316张载《登成都楼诗》中有"芳荼冠六清,溢味播九区",左思《娇女诗》中有"心为荼庄剧,吹嘘对鼎",孙楚《出歌》中有"姜桂荼庄出巴蜀",等是较早咏及茶的诗。

杜育作的《庄赋》是现存最早以茶为主题吟咏茶事的赋文。

傅咸《司隶教》提及禁蜀姥卖茶粥;《江氏家传》提及西晋时摊贩卖茶;《晋四王起事》记述"惠帝蒙尘还洛阳,黄门以瓦盂盛茶上至尊"。可见西晋时茗饮已普及,上至王公下及走卒。

郭璞注《尔雅》云:「树小似栀子,冬生叶,可煮羹饮。今呼早取为荼,晚取为茗,或一曰庄,蜀人名之苦荼。」。

东晋

317--420《中兴书》提及陆纳以茶果宴请谢安;《晋书》:「桓温为扬州牧,性俭,每yàn饮,唯下七奠拌茶果而已。」都是以茶推行俭德。

弘君举《食檄》:「寒温毕,应下霜华之茗;三爵而终,应下诸蔗、木瓜、元李、杨梅、五味…」规范以茶待客礼法,主客寒喧后,奉茶三杯,进茶食。

南北朝

420--581南齐武帝遣诏以荼代三牲为祭,天下贵贱,咸同此制。为我国最早以茶为祭礼的记载(493)。

陶弘景(456--536)《杂录》记载:"苦荼轻身换骨,昔丹丘子,黄山君服之",丹丘子和黄山君都是传说中的神仙,可见当时视茶为养生仙饮。

《洛阳伽蓝记》载南齐王肃初降北魏,不喜羊肉、酪浆,每饮茶必一斗,惯食羊肉、酪浆后谓茶为酪奴。北方士大夫就轻蔑地将茶称为酪奴,可见当时南方虽盛行饮茶,但北方尚未普及土耳其人至蒙古边境以物易茶(475)。

隋

581--618《隋书》记载,文帝开皇年间(581--600)饮茶治头痛。隋朝统一全国后,南北经济文化交流更加便利,饮茶风尚进一步在北方传播。

唐

618--907饮茶传入韩国(新罗)。

(632--646)文成公主出嫁吐番松赞干布,教藏人喝茶。(贞观15年,641)

《开元文字音义》引用「茶」字。

封演《封氏闻见记》载降魔师大兴禅教,推行打坐可以饮茶相伴。(开元年间713--741);封演《封氏闻见记》记载「于是茶道大行」,「自邹至京邑城市,多开店铺煎茶卖之」。记述当时北方茶馆兴盛;封演《封氏闻见记》载蒙古(回纥时期)驱马市茶,开了茶马交易先河(756--758)。

王敷《茶酒论》论茶与酒,将茶饮与酒饮相匹配(玄宗天宝742--755后)。

唐代宗在顾渚山建贡茶院(大历5年,770)。

怀海(720--814)制订《百丈清规》规范茶供养诸法,形成禅宗茶礼。

颜真卿为陆羽三癸亭写《题杼山三癸亭》,为中国最早之茶亭(大历8年,773)。

陆羽(733--804)著《茶经》,为世界上第一部茶业专著(780)。

唐德宗始创茶税,十取其一(建中4年,783)。

唐德宗为喝吴兴紫笋而设「急程茶」(贞元5年,789)。

吕温(774--813)等以茶代酒行「曲水流觞」。

日僧最澄携茶子回国,种於比睿山,是茶种传日最早记载(805)。

日僧永忠奉茶嵯峨天皇,天皇下诏植茶进贡,形成弘仁茶风(810--824)。

皎然《饮茶歌》:「孰知茶道全尔真」,最早提及「茶道」(760--840)。

宪宗宰相李德裕(787--850)为喝惠山泉而设「水递」入唐使金大廉持茶种子回国,新罗王使植地理山,为茶种传韩最早记载(828)。

文宗对茶实行专营专卖(太和九年,835)。

阿拉伯人soliman编著有关茶的报告书,是最早的外国茶书(850)。

僖宗赐法门寺自用鎏金银茶具,1987出土后现存陕西扶风法门寺(咸通15年,874)。

张又新作《煎茶水记》,现存论泉最早专书(约827)。

苏廙(yǎn)作《十六汤品》,是论点茶技法最早专书。

北宋

960--1127太宗在建安设官焙,专造北苑贡茶,从此龙凤团茶有了很大发展(太平兴国元年,976)。

蔡襄(1012--1067)监造小龙团,著《茶录》。

江休复《嘉复《嘉佑杂志》:蔡襄与苏舜元斗茶,舜元以天台竹沥水胜襄。(1056--1063)。

神宗颁茶马法(熙宁7年,1074)。

徽宗著《大观茶论》包括地产、天时、采摘、蒸压、制造,róng辨等二十目,倡导茶学,弘扬茶文化(1107--1110)。

北宋末,民间盛行分茶(又称茶百戏,水丹青)。

南宋

1127--1279陆游(1125--1210)作与茶有关的诗三百余首。

荣西於1191年自中国带回宋点茶用具及茶籽初种於九州背振山,1207年由其弟子明惠上人植於宇治,后逐渐广植於伊势、骏河、川越、是宇治茶、伊势茶、静冈茶、狭山茶(琦玉县)之起源。1212年荣西著《吃茶养生记》,对日本饮茶推广影响很大。

审安老人著《茶具图赞》,对宋点茶器具有较完整的描述及图绘(咸淳5年,1269)。

元

1279--1368顾渚茶因泉水枯竭在宋时停产,元代金沙泉复出,顾渚茶恢复生产,元世祖忽必烈赐名金沙泉为「瑞应泉」。

元代饮茶大都加入酥油,因调茶佐料不同而有炒茶、兰膏、酥签等名称。

明

1368--1644太祖朱元璋下诏废团茶,兴叶茶。从此贡茶由团饼茶改为芽茶(散茶)。对炒青散茶的发展有促进作用(洪武24年,1391)。

朱权(1378--1448)晚年悉心茶道,著《茶谱》,对饮茶之人,饮茶之环境,饮茶之方法,饮茶之礼仪作了规范,表现求真、求美、求自然的精神,对明清以来茶文化风尚影响颇大。

千利休(1522--1591)集日本茶道之大成,其后人发扬其茶道,成为日本茶道三千家。

威尼斯人giambatistaramusio出版欧洲第一部茶书,开欧人论茶之先河(1559)。

丰成秀吉(1536--1598)奉茶天皇及造黄金茶屋(1585),举行北野松原大茶会(1587)。

张原著《茶录》。本书流传至韩国成为《茶神传》(1573--1620)。

许次纾著《茶疏》(万历25年,1597)。

罗廪(lǐn)(1537--1620)著《茶解》对茶树栽培及绿茶炒制技艺描述甚详(1609)。

1607年荷兰东印度海船自爪哇首次来到中国澳门,转运中国茶叶,于1610年转运回转销欧洲,这是华茶大批量输往欧洲的最早记载。

明朝王室派使入俄,赠茶于俄皇(1618)。

茶饮习尚,风靡全荷,荷属东印度公司嘱其西返船只,每次均购中、日茶叶若干,以资应市(1637)。

蒲松龄(1640--1715)设茶摊集故事写《聊斋志异》。

周高起著《阳羡茗壶系》(出书於明末清初)。

清

1650年,英人已偶饮茶,其价格每磅茶叶售价自六英镑至十英镑。

1657年,中国茶叶在法国市场销售·英伦敦garway咖啡室开始售茶。

1659年,伦敦本年十一月十四日政治公报称茶、咖啡与巧克力几乎遍街均有出售。

1669年,英属东印度公司开始直接从爪哇运华茶入英;1689年,福建厦门出口箱茶150担,输往英国,始开中国内地与英国茶叶直接贸易之先声;中俄签定尼布楚条约,华茶源源入俄。

1728年,荷兰东印度公司在爪哇植茶失败。

1750年,红茶在荷渐夺绿茶之市场,往昔以咖啡为早餐饮料者,亦多以红茶代之。

1773年,英当局强征美殖民地茶税引发「波士顿茶叶事件」,为美国独立战争之导火线。

1793年,随英使macartney来华之科学家多人,运载中国茶籽至加尔喀答试种。

1802年,锡兰试种茶树失败。

1810年,福建人柯朝携茶籽至台湾,授种茶之法。·巴西植失败。

1823年,robertbruce在印度阿萨姆发现野生茶树。

1826年,爪哇试种siebold博士由日携返之茶籽。

1828年,爪哇试制茶叶成功,后於克拉万省(krawang)的wanajasa设场试种茶树。

1833年,jacobson第六次由中国返爪哇(亦即其最后一次),携回茶籽七百万粒,茶工十五人及制茶工具多种。jacobson以功动被任为爪哇公营茶叶企业之主持人。

1834年,印度总督williamcharlescavendishbentinck下令组织茶叶委员会,研究印茶栽植方案。

印度茶叶委员会派秘书georgejamesgordon赴中国罗致茶工收购茶籽,并考察pāo茶制造方法。

1835年,第一批爪哇茶运荷兰阿姆斯丹(amsterdam)应市。

1835--36年,印度科学会以二对一之比通过移植中国茶树,并通过喜马拉雅山而属意上阿萨姆为最有希望之茶区。

印度在加尔喀答培植之中国茶苗4万2千株,移植於上阿萨姆、古门(kumaon)、苏末尔(sirmore)及南印度。

1838年,阿萨姆茶首次外销八箱运往伦敦。

1839年,阿萨姆野生茶籽首次由加尔喀答运往锡兰。

伦敦成立茶叶拍卖市场,首开世界茶叶自由拍卖交易。

1847年,俄外高加索开始种茶。

1859年,横滨开港,当年输出茶叶40万磅(约180公吨)。

1861年,俄商在湖北汉口成立第一家砖茶加工厂。

1864年,英国人杜德(johndodd)至台湾考察,发现台湾北部淡水河流域适宜发展茶业。於1866年设立宝顺洋行,在李春生(厦门人)的协助下推广种茶及收购茶叶外销。1868年杜德在今台北万华设精制厂,从此台茶便不必运往厦门或福州精制1869年杜德将台茶直接销往美国,并创福尔摩沙茶(formosatea)或称「台湾乌龙」,因为品质优异,风味独特,而声名远播,享誉国际。

1872年,印度人williamjackson发明红茶加工用揉捻机,开红茶制造机械化之先河。

1873年,锡兰茶首次输出,运往英国,计23磅。

1874年,印度人edwardmoney发明茶叶乾燥机。

1878年,爪哇茶园输入阿萨姆茶籽,并采用阿萨姆植茶方法。

1881年,印度茶叶协会在加尔喀答成立。

1883年,日本中央茶商公会成立。

1885年,日人高林谦三获得二项绿茶揉捻机专利特许,后被誉为日本绿茶制造机械化之父。

1886年,鸦片战争之后,五口通商,华茶外销日增,是年达13.4万吨(268万担),创历史新高。

1893年,我国茶叶技师刘峻周应聘俄国格鲁吉亚指导发展茶业,后在其故居设立茶叶博物馆纪念其对俄国茶业发展的贡献。

1896年,成立福州机械造茶公司,为我国最早机械制茶业。英国人a.v.smith首先获得袋茶(tea-bag)专利特许。

日本农商务省农务局制茶试验所(国立茶业试验场前身)成立。

1900年,印度茶业协会tocklai茶业试验场成立。

1901年,茶与咖啡杂志(theteaandcoffeetradejournal)在纽约创刊。

1903年,台湾设立制茶试验场(台湾省茶业改良场前身)。

1906年,冈仓天心《茶之书》颠覆西方人对茶的认知。

当代

1914年十七岁的吴荣堂立志以“振兴中华农业”为己任,考入浙江省甲种农业专科学校(现为浙江大学),政府的腐败、苛政的残酷、农民的穷困、欠租农民在站笼里的哀嚎给农家出身的吴荣堂留下了深刻的印记。“中国农民要翻身,只有自己觉悟起来”,“农民要站起来,要革命奋斗,必须要具备自觉”,为此他毅然决定将自己改名为:吴觉农。其中即有称自己要成为有觉悟的农民,同时也含有要启迪农民要有觉悟的双重含义。

1923年,台湾设茶叶检验所,检验出口茶叶。

1925年,brookebond公司与jamesfinlay公司在东非之肯亚(kenya)购地植茶。

锡兰茶叶研究所成立,政府加征出口茶税补助其研究经费。

1927年,肯亚茶叶首次输出伦敦应市。

1932年,中国成立「农村复兴委员会」,稻、麦、棉、丝、茶五项列为中心改良事业。

1933年,国际茶叶委员会(itc)在伦敦成立,为英属印锡及荷印所产茶叶输出限制五年计划之执行机关。

1935年,w.h.ukers所著《茶叶全书》(allabouttea)在纽约出版;1949年由吴觉农主编,中国茶叶研究社集体翻译的中译本出书。

1937年,中国茶业公司在上海成立,旨在提高茶叶品质,确定茶叶标准,改进茶叶产制运销事宜,以扩大贸易,复兴茶业。

1949年,中国茶叶公司在北京成立,统管茶叶生产、收购及内外销业务。

1958年,中国农业科学院茶业研究所在杭州成立。

1963年,云南省勐海巴达大黑山中发现树龄1700余年的野生大茶树,树高32.1米,干圆3米多。

1964年,中国茶叶学会成立大会及第一届学术年会在杭州召开。

1996年,云南省镇沅县九甲千家寨发现万亩野生古茶树群落,分布在海拔2100--2500公尺范围,为目前世界上已发现的最大野生古茶树群落。

2009年,张天福提出有机茶的概念,并建议成立“张天福有机茶示范基地”。“张天福有机茶示范基地”实行过程就严格按照“梯层茶园表土回沟条垦法”标准,从选址、规划、开山、种植、管理等各环节进行保证。截止目前,张天福有机茶示范基地分别在安溪、寿宁、武夷山、漳平、永泰等地成立。

21世纪初台湾人发明了“冷泡法”,2013年11月20日,国家知识产权局新批下来的专利《一种冷水冲泡型茶叶加工设备与工艺》,进一步提升“冷泡茶”工艺,成为“热泡清茶”品饮方式的补充,丰富了茶饮体验。

各省出产茶叶品种目录

安徽省:

红茶:有祁门的祁红。绿茶:有休宁、歙县的屯绿,黄山的黄山毛峰、黄山银钩,六安的瓜片、齐山名片,太平的太平猴魁,休宁的休宁松萝,泾县的涌溪火青、泾县特尖,青阳的黄石溪毛峰,歙县的老竹大方、绿牡丹,宣城的敬亭绿雪、天湖凤片、高峰云雾茶,金寨的齐山翠眉、齐山毛尖,舒城的兰花茶,桐城的天鹅香茗、桐城小花,九华山的闵园毛峰,绩溪的金山时茶,休宁的白岳黄芽、茗洲茶,潜山的天柱剑毫,岳西的翠兰,宁国的黄花云尖,霍山的翠芽,庐江的白云春毫等;黄茶:有皖西黄大茶等。

浙江省:

绿茶:有杭州的西湖龙井、莲芯、雀舌、莫干黄芽,天台的华顶云雾,嵊县的前岗煇白、平水珠茶,兰溪的毛峰,建德的苞茶,长兴的顾渚紫笋,景宁的金奖惠明茶,乐清的雁荡毛峰,天目山的天目青顶,普沱的佛茶,淳安的大方、千岛玉叶、鸠坑毛尖,象山的珠山茶,东阳的东白春芽、太白顶芽,桐庐的天尊贡芽,余姚的瀑布茶、仙茗,绍兴的日铸雪芽,安吉的白片,金华的双龙银针、婺州举岩、翠峰,开化的龙顶,嘉兴的家园香茗,临海的云峰、蟠毫,余杭的径山茶,遂昌的银猴,盘安的云峰,江山的绿牡丹,松阳的银猴,仙居的碧绿,泰顺的香菇寮白毫,富阳的岩顶,浦江的春毫,宁海的望府银毫,诸暨的西施银芽等。黄茶:有温州黄汤。红茶:有杭州的九曲红梅、绍兴的越红工夫。

江西省:

绿茶:有庐山的庐山云雾,遂川的狗牯脑茶,婺源的茗眉、大鄣山云雾茶、珊厚香茶、灵岩剑峰、梨园茶、天舍奇峰,井岗山的井岗翠绿,上饶的仙台大白、白眉,南城的麻姑茶,修水的双井绿、眉峰云雾、凤凰舌茶,临川的竹叶青,宁都的小布岩茶、翠微金精茶、太沽白毫,安远的和雾茶,兴国的均福云雾茶,南昌的梁渡银针、白虎银毫、前岭银毫,吉安的龙舞茶,上犹的梅岭毛尖,永新的崖雾茶,铅山的苦甘香茗,遂川的羽绒茶、圣绿,定南的天花茶,丰城的罗峰茶、周打铁茶,高安的瑞州黄檗茶,永修的攒林茶,金溪的云林茶,安远的九龙茶,宜丰的黄檗茶,泰和的蜀口茶,南康的窝坑茶,石城的通天岩茶,吉水的黄狮茶,玉山的三清云雾等。红茶:有修水的宁红,景德镇的浮梁红茶,上饶的铅山河红。

四川省(包括重庆市):

绿茶:有名山的蒙顶茶、蒙山甘露、蒙山春露、万春银叶、玉叶长春,雅安的峨眉毛峰、金尖茶、雨城银芽、雨城云雾、雨城露芽,灌县的青城雪芽,永川的秀芽,邛崃的文君绿茶,峨眉山的峨芯、竹叶青,雷波的黄郎毛尖,达县的三清碧兰,乐山的沫若香茗,重庆的巴山银芽、缙云毛蜂、大足松茗等。红茶:有宜宾的早白尖工夫红茶,南川的大叶红碎茶。紧压茶:有重庆沱茶。

江苏省:

绿茶:有宜兴的阳羡雪芽、荆溪云片,南京的雨花茶,无锡的二泉银毫、无锡毫茶,溧阳的南山寿眉、前峰雪莲,江宁的翠螺、梅花茶,苏州的碧螺春,金坛的雀舌、茅麓翠峰、茅山青峰,连云港的花果山云雾茶,镇江的金山翠芽等。红茶:江苏宜兴的苏红工夫。

湖北省:

绿茶:有思施的玉露,宜昌的邓村绿茶、峡州碧峰、金岗银针,随州的车云山毛尖、棋盘山毛尖、云雾毛尖,当阳的仙人掌茶,大梧的双桥毛尖,红安的天台翠峰,竹溪的毛峰,宜都的熊洞云雾,鹤蜂的容美茶,武昌的龙泉茶、剑毫,咸宁的剑春茶、莲台龙井、白云银毫、翠蕊,保康的九皇云雾,蒲圻的松峰茶,隆中的隆中茶,英山的长冲茶,麻城的龟山岩绿,松滋的碧涧茶,兴山的高岗毛尖,保康的银芽等。红茶:湖北宜昌的宜红工夫。

湖南省:

绿茶:有长沙的高桥银峰、湘波绿、河西园茶、东湖银毫、岳麓毛尖,郴县的五盖山米茶、郴州碧云,江华的毛尖,桂东的玲珑茶,宜章的骑田银毫,永兴的黄竹白毫,古丈的毛尖、狮口银芽,大庸的毛尖、青岩茗翠、龙虾茶,沅陵的碣滩茶、官庄毛尖,岳阳的洞庭春、君山毛尖,石门的牛抵茶,临湘的白石毛尖,安化的安化松针,衡山的南岳云雾茶、岳北大白,韶山的韶峰,桃江的雪峰毛尖,保靖的保靖岚针,慈利的甑山银毫,零陵的凤岭容诸笋茶,华容的终南毛尖,新华的月芽茶等。红茶:湖南安化的湘红工夫。

福建省:

乌龙茶:有祟安武夷山的武夷岩茶,包括武夷水仙、大红袍、肉桂等,安溪的铁观音、黄金桂、色种等,祟安、建瓯的龙须茶,漳平的水仙茶,永春的佛手,诏安的八仙茶等。绿茶:有南安的石亭绿,罗源的七境堂绿茶,龙岩的斜背茶、武平绿茶,宁德的天山绿茶,福鼎的莲心茶等。白茶:有政和、福鼎的白毫银针、白牡丹、寿眉,福安的雪芽等。花茶:有福州的茉莉花茶,还有荣莉银毫、荣莉春风、荣莉雀舌毫等。红茶:有福鼎的白琳工夫,福安的坦洋工夫,祟安的正山小种,政和的政和工夫等。

云南省:

红茶:有凤庆、勐海的滇红工夫红茶、云南红碎茶。普洱茶:有西双版纳、思茅、临沧、大理、昆明、安宁等地的普洱茶散茶和紧压茶。绿茶:有勐海的南糯白毫、云海白毫、竹筒香茶,宜良的宝洪茶,大理的苍山雪绿,墨江的云针,绿春的玛玉茶,牟定的化佛茶,大关的翠华茶等。

广东省:

乌龙茶:有潮州的凤凰单枞(凤凰乌龙、凤凰水仙),还有岭头单枞、石古坪乌龙、大叶奇兰等。红茶:有英德红茶、荔枝红茶、玫瑰红茶等。绿茶:有高鹤的古劳茶、信宜的合箩茶等。

海南省:

南海、通什、岭头等的海南红茶。

广西壮族自治区:

绿茶:有桂平的西山荼,横县的南山白毛茶,凌云的凌云白毫,贺县的开山白毫,昭平的象棋云雾,桂林的毛尖,贵港的覃塘毛尖等。花茶:有桂北的桂花茶。红茶:有广西红碎茶、百色凌云红茶。

河南省:

绿茶:有信阳的信阳毛尖,固始的仰天雪绿,桐柏的太白银毫等。红茶:信阳红茶。

山东省:

绿茶:有日照的雪青、冰绿等。红茶:日照红茶

贵州省:

绿茶:有贵定的贵定云雾,都匀的都云毛尖,湄潭的湄江翠片、遵义毛峰,大方的海马宫茶,贵阳的羊艾毛峰,平坝的云针绿茶等。红茶:贵州遵义黔红工夫。

陕西省:

绿茶:有西乡的午子仙毫,南郑的汉水银梭,镇巴的秦巴雾毫,紫阳的紫阳毛尖、紫阳翠峰,平利的八仙云雾等。红茶:秦岭红茶。

台湾省:

乌龙茶:有南投的冻顶乌龙,台北、花莲的包种茶等。红茶:台湾鱼池的台湾红茶。

甘肃省:

陇南文县,历史悠久,古称阴平,是一块适宜万物生长的得天独厚的宝地。文县南部碧口地区大山深处,终年云雾缭绕,雨量充沛,种植茶叶历史悠久,尤以李子坝茶叶最负盛名,被誉为“陇上茶乡”。

史书记载,早在三国时文县就有茶,宋代时文县已是当时川蜀产区的重点产茶地之一。

文县茶叶闻名遐迩,享誉四方,人工种茶历史悠久,有的村民就取“茶园村”。明清以来,碧口镇茶馆林立,为名流雅士、商贾旅客品茗清谈之地,所有茶多为自产。在文县深山密林之中,生长着古老的野生茶树,辉映日月光华的虬枝绿叶向世人诉说着阴平茶史的久远。

新疆省:

新疆林芝市的“易贡”藏语意为“美丽”,也称“心满意足的地方”。易贡茶场坐落在西藏林芝市易贡国家地质公园内,周边森林茂密,终年云雾环绕,空气清新,环境优美,适宜开发高品位绿茶、红茶和黑茶。是世界上海拔最高的有机茶叶生产基地。

来源:茶书院,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

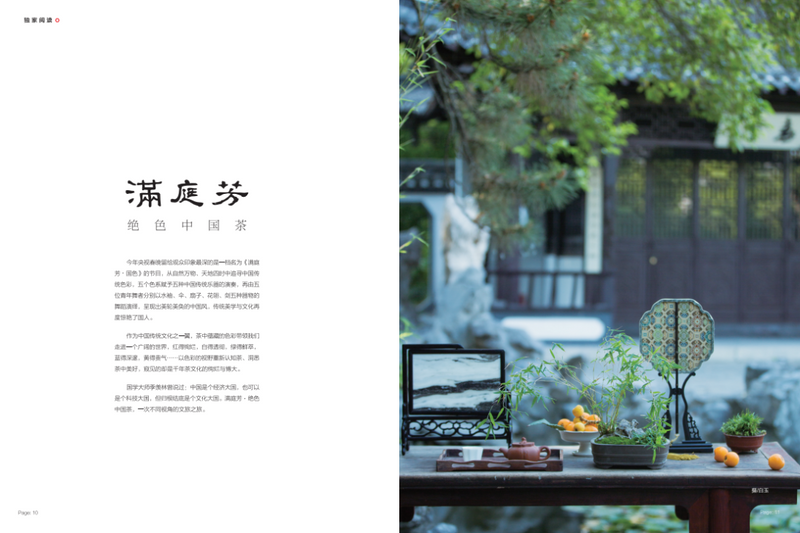

满庭芳•绝色中国茶

今年央视春晚留给观众印象最深的是一档名为《满庭芳•国色》的节目,从自然万物、天地四时中追寻中国传统色彩,五个色系赋予五种中国传统乐器的演奏,再由五位青年舞者分别以水袖、伞、扇子、花翎、剑五种器物的舞蹈演绎,呈现出美轮美奂的中国风,传统美学与文化再度惊艳了国人。

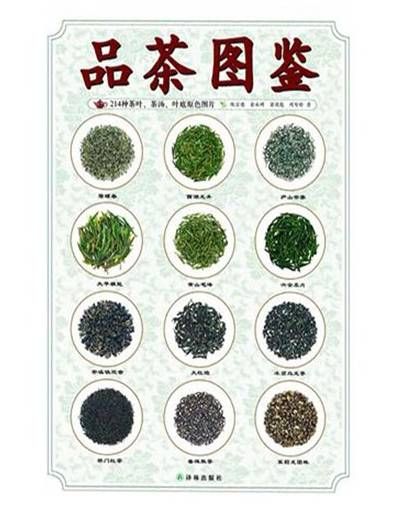

作为中国传统文化之一翼,茶中蕴藏的色彩带领我们走进一个广阔的世界,红得绚烂,白得透彻,绿得鲜萃,蓝得深邃,黄得贵气……以色彩的视野重新认知茶、洞悉茶中美好,窥见的却是千年茶文化的绚烂与博大。国学大师季羡林曾说过:中国是个经济大国,也可以是个科技大国,但归根结底是个文化大国。满庭芳•绝色中国茶,一次不同视角的文旅之旅。

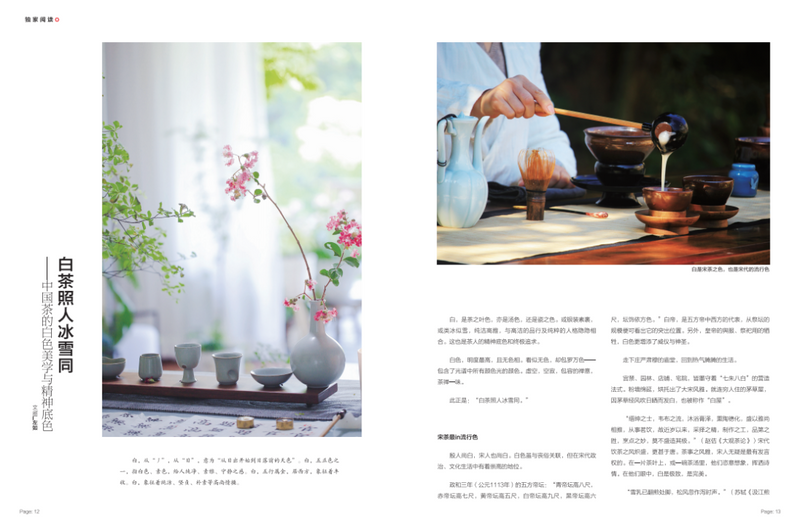

白茶照人冰雪同 ——中国茶的白色美学与精神底色

白,是茶之叶色,亦是汤色,还是瓷之色。或银装素裹,或类冰似雪,纯洁高雅,与高洁的品行及纯粹的人格隐隐相合。这也是茶人的精神底色和终极追求。白色,明度最高,且无色相。看似无色,却包罗万色——包含了光谱中所有颜色光的颜色。虚空,空寂,包容的禅意,茶禅一味。此正是:“白茶照人冰雪同。”

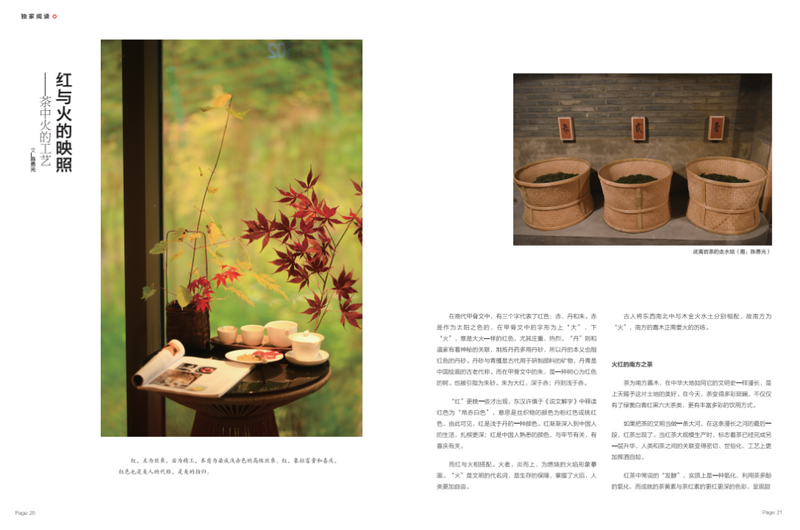

红与火的映照 ——茶中火的工艺

东汉许慎于《说文解字》中释读红色为“帛赤白色”,意思是丝织物的颜色为粉红色或桃红色,由此可见,红是浅于丹的一种颜色。红渐渐深入到中国人的生活,扎根更深;红是中国人熟悉的颜色,与年节有关,有喜庆有关。

而红与火相搭配。火者,炎而上,为燃烧的火焰形象摹画。“火”是文明的代名词,是生存的保障,掌握了火后,人类更加自由。古人将东西南北中与木金火水土分别相配,故南方为“火”,南方的嘉木正需要火的历练。

浓翠浅绿,映照一杯中国茶

绿,帛青黄色也。《说文》指出,绿是由蓝和黄混合成的颜色,一般草和树叶呈现这种颜色。作为中国传统色彩之一,绿色代表着勃勃的生机,给予人希望,象征着和平,它是最贴近中国人生活的颜色。

绿色,不仅是春天的颜色,更是中国茶的主色调。中国人爱茶,不仅爱它的鲜灵滋味,更有那油亮嫩绿的外形,令人沉醉。春天的颜色,虽说是五彩缤纷,但只要想起茶山上的春天,最先映入脑海的颜色,还是那漫山遍野的浓翠浅绿。

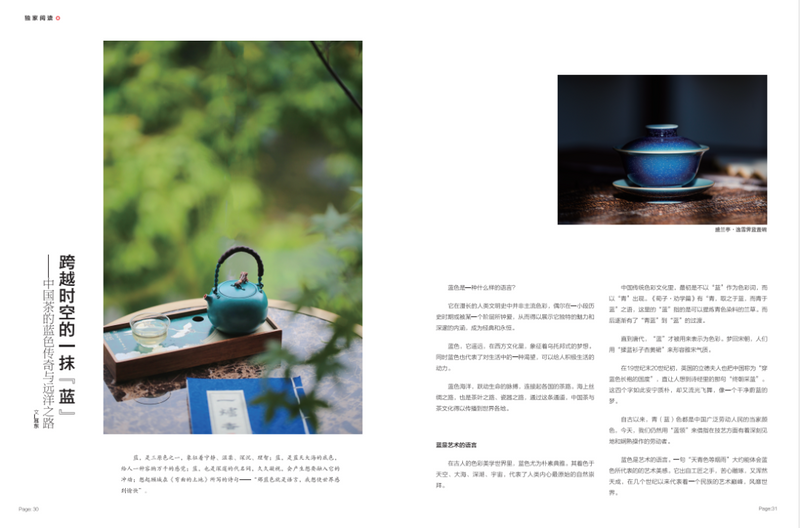

跨越时空的一抹“蓝” ——中国茶的蓝色传奇与远洋之路

蓝色是一种什么样的语言?

它在漫长的人类文明史中并非主流色彩,偶尔在一小段历史时期或被某一个阶层所钟爱,从而得以展示它独特的魅力和深邃的内涵,成为经典和永恒。

蓝色,它遥远,在西方文化里,象征着乌托邦式的梦想。同时蓝色也代表了对生活中的一种渴望,可以给人积极生活的动力。

蓝色海洋,跃动生命的脉搏,连接起各国的茶路。海上丝绸之路,也是茶叶之路、瓷器之路,通过这条通道,中国茶与茶文化得以传播到世界各地。

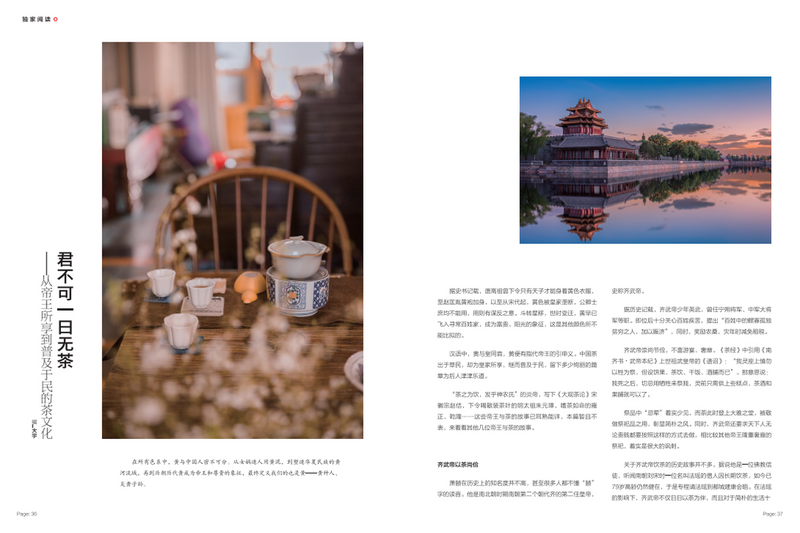

君不可一日无茶 ——从帝王所享到普及于民的茶文化

据史书记载,唐高祖曾下令只有天子才能身着黄色衣服,至赵匡胤黄袍加身,以至从宋代起,黄色被皇家垄断,公卿士庶均不能用,用则有谋反之意。斗转星移,世时变迁,黄早已飞入寻常百姓家,成为富贵、阳光的象征,这是其他颜色所不能比拟的。

汉语中,黄与皇同音,黄便有指代帝王的引申义。中国茶出于草民,却为皇家所享,继而普及于民,留下多少绚丽的篇章为后人津津乐道。“茶之为饮,发乎神农氏”的炎帝,写下《大观茶论》宋徽宗赵佶,下令喝散装茶叶的明太祖朱元璋,嗜茶如命的雍正、乾隆……这些帝王与茶的故事已耳熟能详,本篇暂且不表,来看看其他几位帝王与茶的故事。

习茶

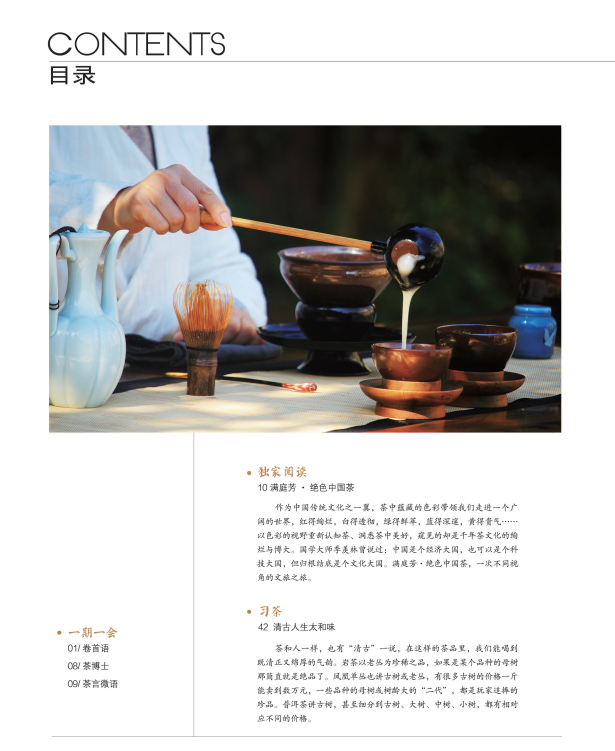

清古人生太和味 ——从味韵层面评鉴老树茶

茶和人一样,也有“清古”一说,在这样的茶品里,我们能喝到既清正又绵厚的气韵。计划经济时期,我们没有听到对老茶树的推崇;在市场经济年代,才出现更多富于个性的茶品。所以二十多年前,普洱茶讲的是唛号,注重拼配的技术,追求芽头、嫩度;岩茶也讲的是等级,在意量产和后期归堆拼配。今天,树龄更大,产量稀有的古树普洱或岩茶中的老丛,成为市场的珍品,价格也更高。

岩茶以老丛为珍稀之品,如果是某个品种的母树那简直就是绝品了。凤凰单丛也讲古树或老丛,有很多古树的价格一斤能卖到数万元,一些品种的母树或树龄大的“二代”,都是玩家追捧的珍品。普洱茶讲古树,甚至细分到古树、大树、中树、小树,都有相对应不同的价格。

今天这种场景,是因为老树的口感更好的原因,还是纯粹出于概念的吹捧呢?我们不妨找些纯正的茶样,做对样的审品,所谓“见微以知萌,见端以知末”,老树茶的滋味有哪些特点,小树茶又如何表现,这样就能更清晰地明辨事物的真实。

物语

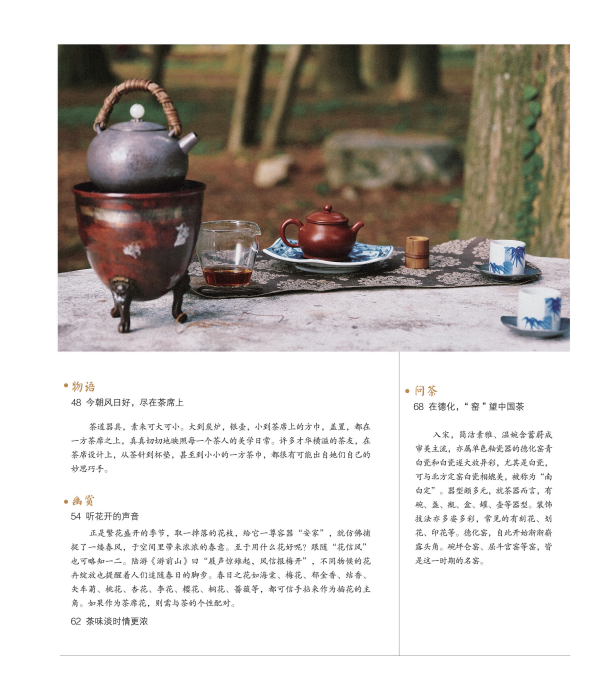

今朝风日好,尽在茶席上

茶道器具,素来可大可小。大到炭炉,银壶,小到茶席上的方巾,盖置,都在一方茶席之上,真真切切地映照每一个茶人的美学日常。许多才华横溢的茶友,在茶席设计上,从茶针到杯垫,甚至到小小的一方茶巾,都很有可能出自她们自己的妙思巧手。

幽赏

听花开的声音

“中华民族是讲究花(華)文化的民族,如花在野,能感受到四季的更迭。插花,并不是要束缚,而是在合适的条件下,带着尊敬自然与感恩的心态,将它请到器皿里留下,还原眼见令人心动的景色,让它比原来长在枝头上更加美丽,更加备受关注,让它的开放更有意义。”这是半碗爱花、惜花,择善道而行之的生命观,让植物保持自由姿态,对自然心生敬畏才是她想要的插花艺术。

茶味淡时情更浓

随着年岁渐长,生活不知为何变得越来越忙碌,时间也变得飞快。从前隔三差五,能以各种名头约好友相聚闲谈。而如今,互相约好个三五次,都会因各种缘由聚不齐人而取消,一晃眼两三个月过去了,好不容易才把大家又重新聚在一起。最近,大家手头的事情渐渐都放松了,这才得了空闲,聚在一起喝喝茶,聊聊天。

问茶

在德化,“窑”望中国茶

“流经刺桐港的河流,河面宽阔,水流湍急,是经过京师(杭州)那条河的一个支流(晋江)。在这条支流与主流道分叉的地方屹立着廷基(德化)城。这里除了烧制瓷杯或瓷碗碟外,别无可述之处……大批制成品在城中出售,一个威尼斯银币可以买到八个瓷杯。”

马可•波罗亲眼目睹了当时德化制瓷业之盛。据传,他还把德化瓷器带回国。如今意大利圣马可教堂收藏的一件德化窑青白釉四系罐,就是他从中国带回的。这种瓷罐,又被称为“马可•波罗罐”。他在德化游历之所见,正值宋元时期——德化窑陶瓷的黄金时代。

将进茶

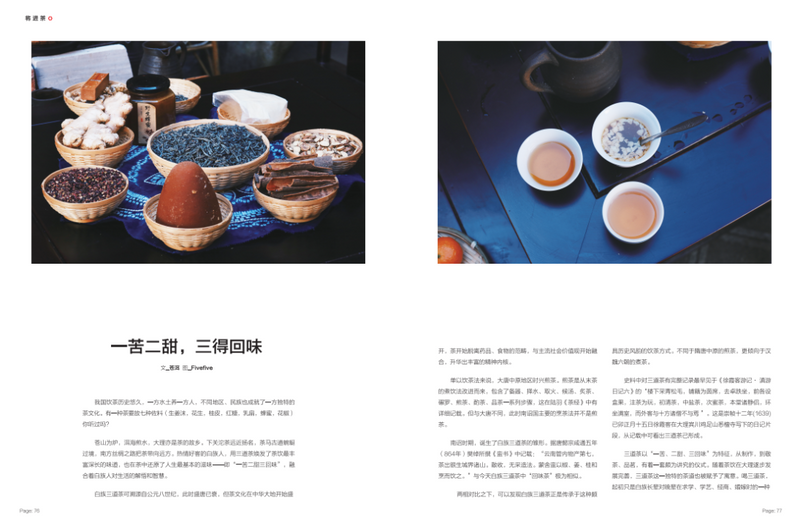

白族三道茶:一苦二甜,三得回味

我国饮茶历史悠久,一方水土养一方人,不同地区、民族也成就了一方独特的茶文化。有一种茶要放七种佐料(生姜沫,花生,桂皮,红糖,乳扇,蜂蜜,花椒)你听过吗?

茶,给自己留点无用的美

茶之美,是一种没有目的的快乐,是一种无用的装点。有此生活必需之外的闲散,生命便可过得更有味道些,更有意义些。

七碗流风

普洱茶的顶级审美

普洱茶的核心审美是什么呢?或者是普洱茶区别于别的茶类最重要的特点是什么呢?自然是“越陈越香”。

当然这个越陈越香并不是无休止的,更不是随意地,而是一直处于运动与观察中的。喝茶本身是件朴素而又安静的事物。它绝不是动辄几百万的上千万的天价老茶(更何况许多茶是臆想品),也不是随便一个什么普洱茶,到了一个什么特定的年限,就一下子变成了“越陈越香”的概念。

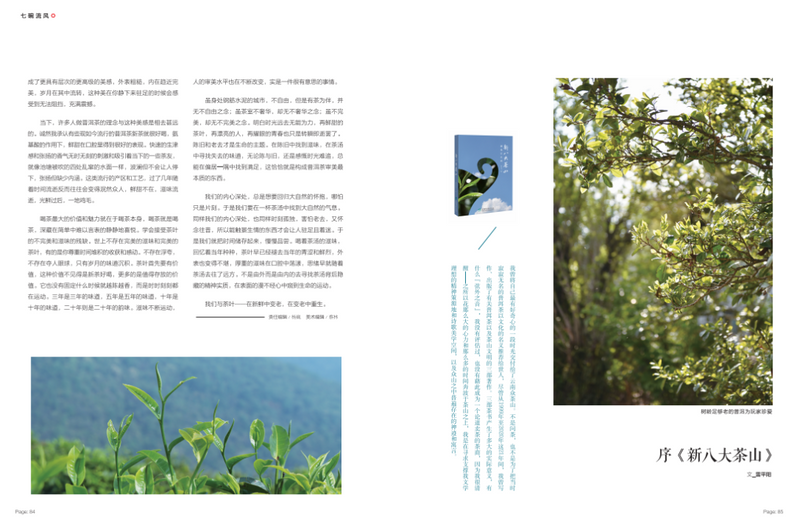

序《新八大茶山》

杨普龙写《新八大茶山》,把江内的古六山全放到了文字外面,专心于大勐龙、南糯、格朗和、勐宋、贺开、布朗、巴达、景迈八山,视其为他的茶国,他的小世界和安身立命处。

来源:茶道CN

如涉及版权问题请联系删除