“一壶一茶”,冲泡出的茶汤才能坚持原味的鲜度与纯度,一个壶长期泡一种茶,茶味不会有影响,但换茶的话,就会串味。

一茶配一壶不仅可以保持茶性,也能泡养出一把好壶。选对了茶品,壶与茶都能达到最佳的平衡。

茶器之美,一见倾心

万款紫砂美器,匠心巨作

12月13-17日

深圳会展中心

只待君来!

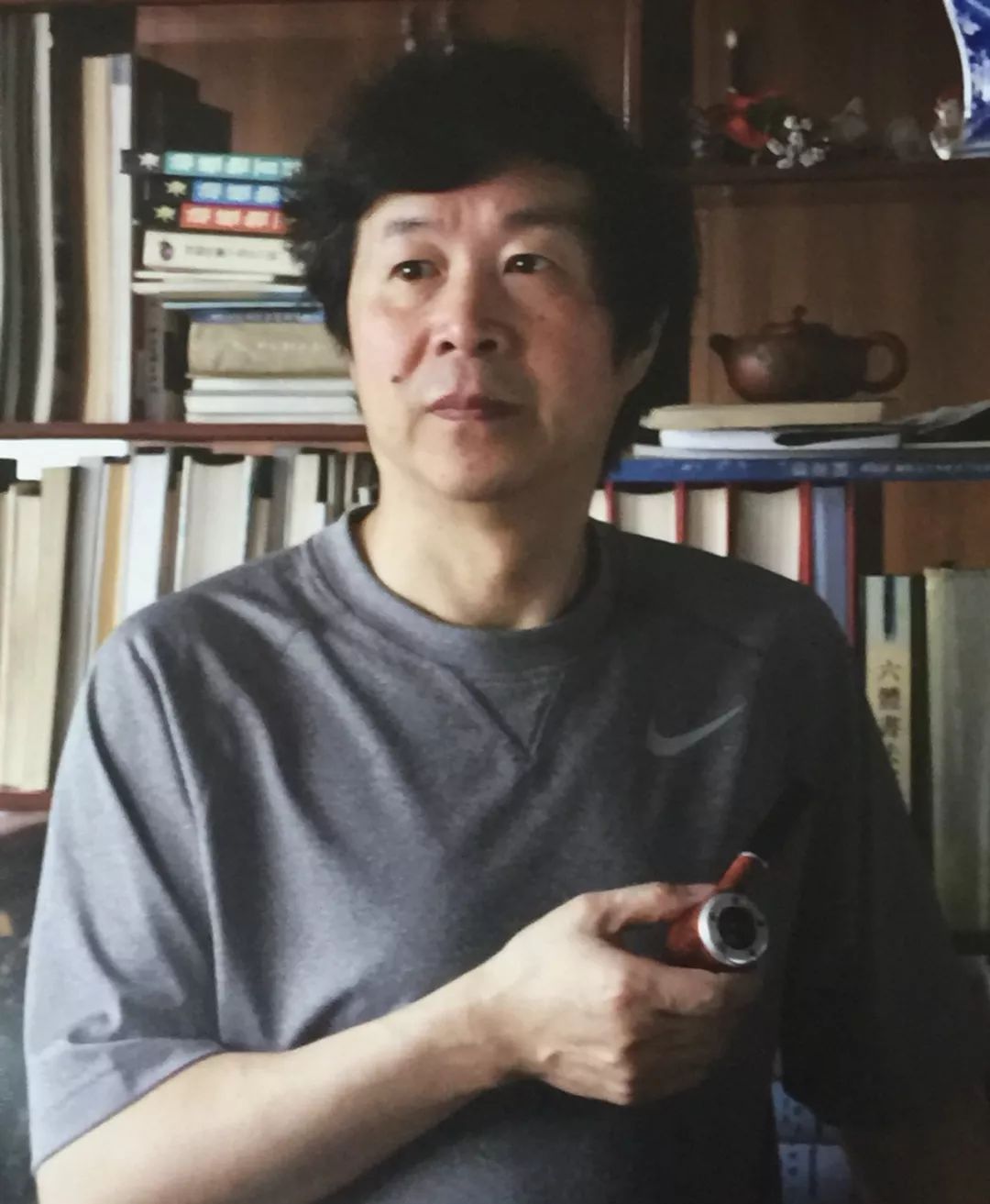

范泽锋

展位号:T722

江苏省陶瓷艺术大师

江苏省传统技艺技能大师

研究员级高级工艺美术师

江苏省有突出贡献中青年专家

范泽锋又名哲丰,字文成,76年生于西望村陶艺世家。14年被市政府任命为学术技术带头人。范泽锋研究全国各大陶瓷及烧成方式,在创作紫砂壶的过程中深掘心源,发扬中国传统文化的同时融入不同风格的艺术文化,禅意悠悠,借砂修禅,可谓物我合一,自成一格。其作品被中南海、中国人民革命军事博物馆、中国现代文学馆、中国首都博物馆、周恩来邓颖超纪念馆等多家艺术机构、单位和个人收藏。

邱玉林

展位号:T703

中国陶瓷艺术大师

江苏省工艺美术大师

研究员高级工艺美术师

邱玉林字艺林,1953年出生于宜兴,现任宜兴彩陶工艺厂彩陶艺术研究所所长。30多年来,专研宜兴现代陶瓷,首创了彩釉画花、彩釉喷、划、填、挑综合装饰、玉珠釉装饰等多种装饰新工艺,开创了现代彩陶扁、尖、异形造型的独特风格,为宜兴陶瓷造就了一个特色品种,其设计创作的作品在国内各类评比中40多次获奖,作品被众多陶瓷爱好者收藏。先后被评为宜兴市学术、技术带头人,2003年获全国五一劳动奖章。

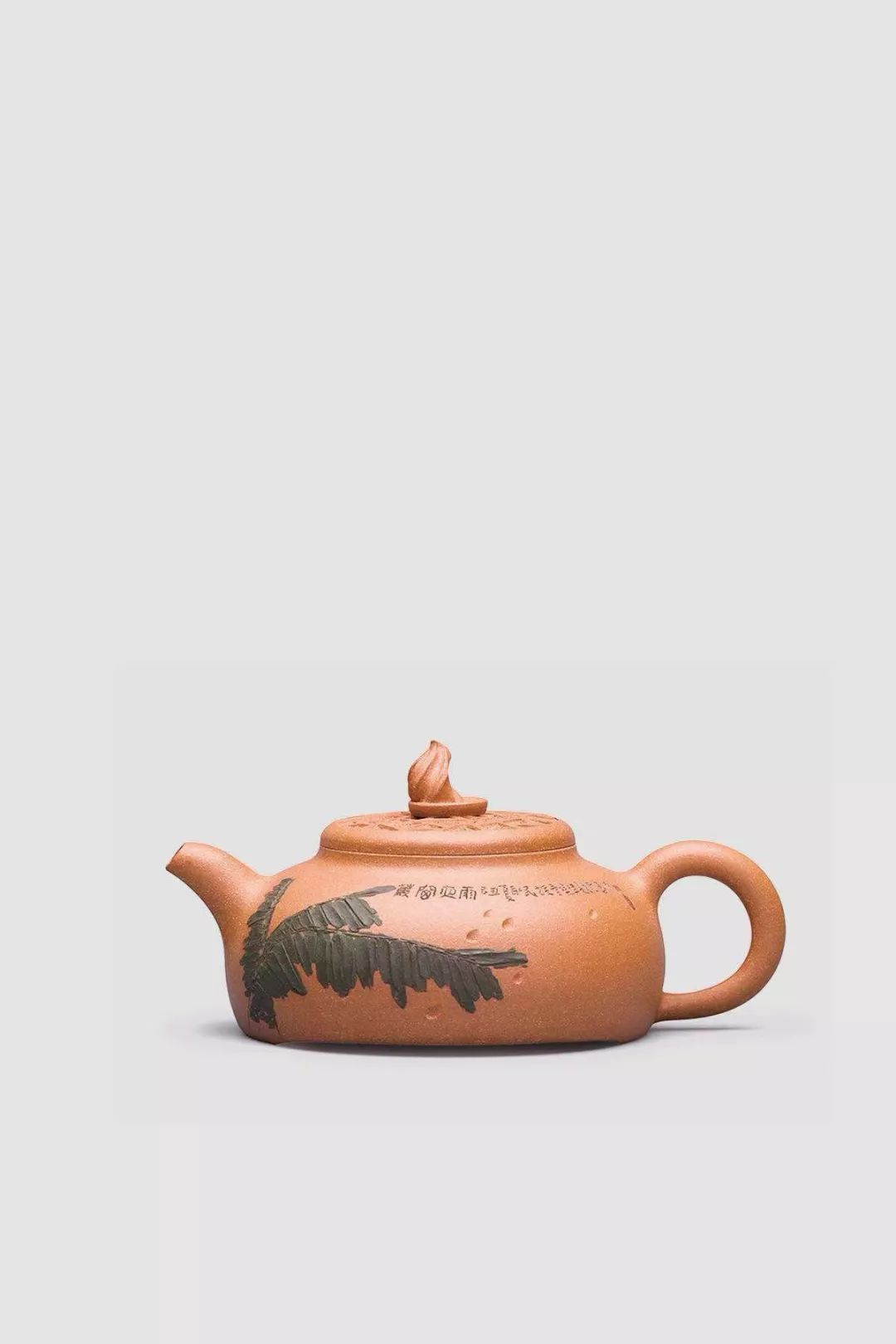

储集泉

展位号:T733

中国陶瓷艺术大师

研究员级高级工艺美术师

江苏省陶瓷艺术委员会副会长

储集泉,江苏宜兴人,从事紫砂陶艺已40余载,其造型技法多样,在造型与装饰及整体,审美把握上有独到见解,且形成个人独特风格。作品曾参加国内外展及个人专展;作品和人物介绍入编宜兴市中小学陶艺教材和清华美院教村。现任多所高校兼职教授。

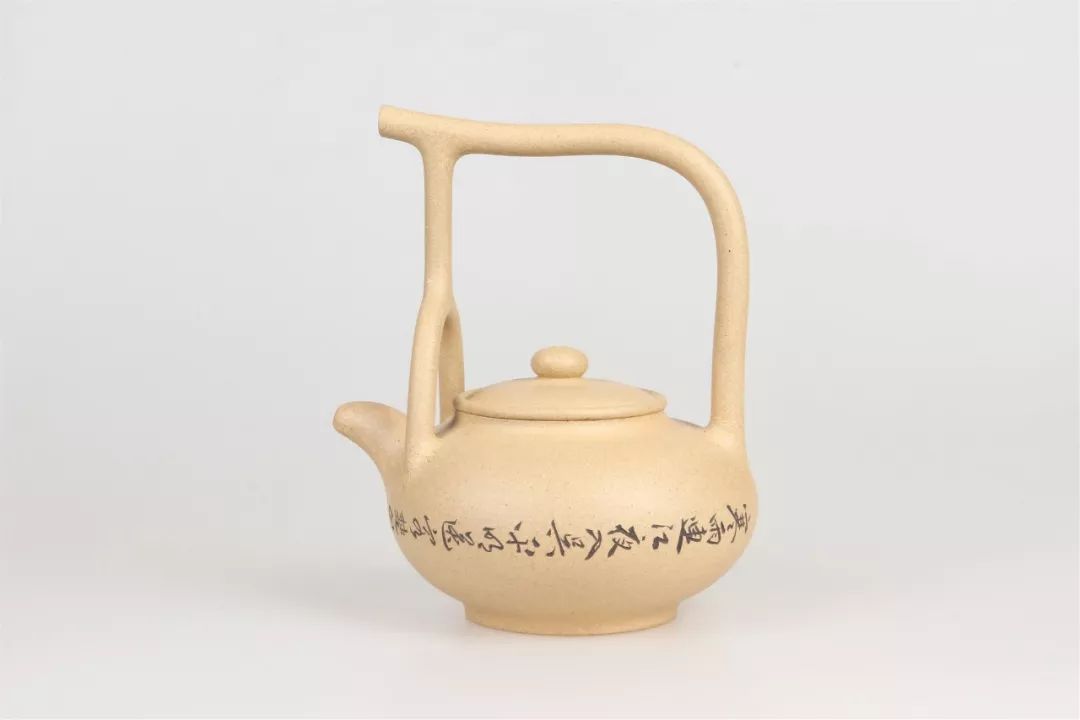

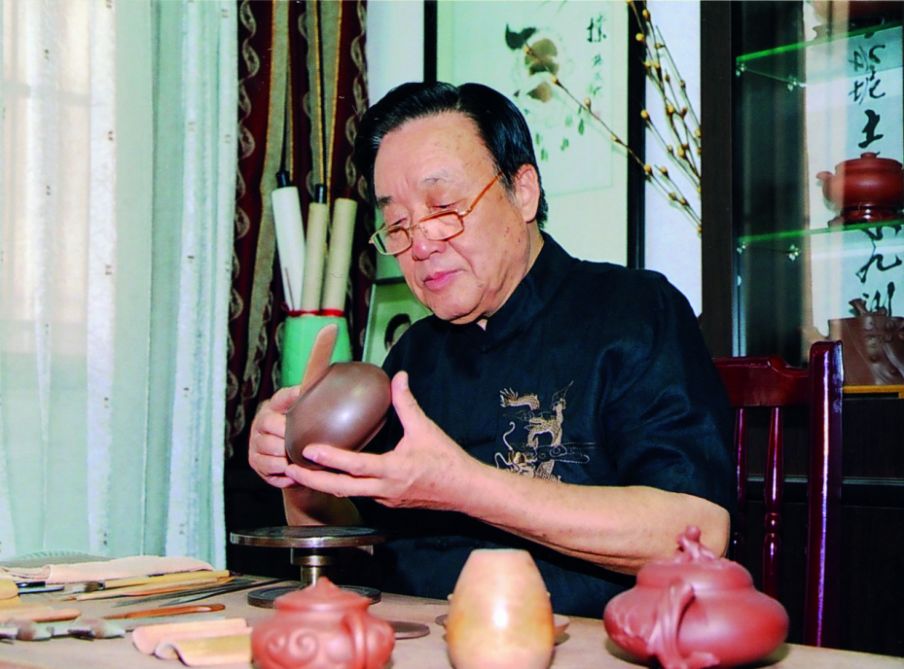

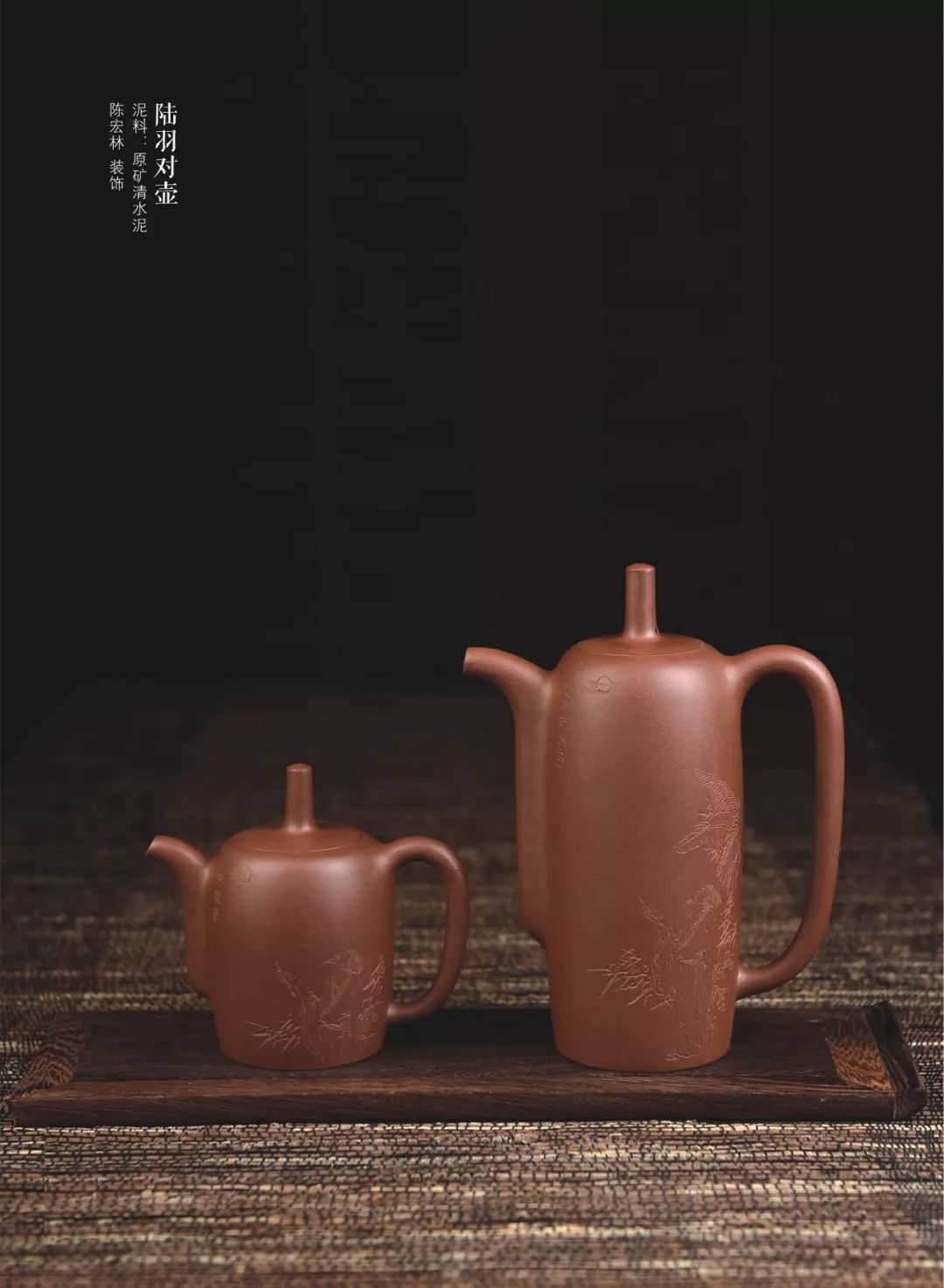

汤鸣皋

展位号:7270

研究员级高级工艺美术师

江苏省工艺美术大师

江苏陶艺专委会副秘书长

汤鸣皋,1946年生,曾就读于南京艺术学院陶瓷美术专业,先后师从顾陆洲先生、潘春芳教授和毛龙汲先生。对陶瓷造型设计和紫砂陶艺有独到见解。同时擅长雕塑、书法、绘画,有自己的个人风格。

沈建强

展位号:T721

江苏省陶瓷艺术大师

江苏省工艺美术大师

江南大学客座教授

省高级职称评委

沈建强,出生在陶艺世家,有“做筋瓤找建强”之口碑,江南大学客座教授;2012年成为省陶瓷艺术名人和省工艺美术名人;作品《飘菊十件套》,获中国轻工业职合会、中国陶瓷工业协会、陶瓷艺术设计创新评比金奖。作品“裙花”壶获中国莆田,中国轻工业联合会、中国工艺美术学会“百花奖”金奖。作品“宫灯”“中华盆”“菱花提梁”等分别获中国轻工业联合会中国工艺美术学会、江苏省陶协等金奖和银奖。2014年—2015年无锡市五一劳动奖章获得者,2015年无锡市劳动模范,2016年江苏省劳动模范。

蒋琰滨

展位号:T726

江苏省陶瓷艺术大师

研究员级高级工艺美术师

宜兴市陶瓷行业协会陶刻协会会长

江苏省“六大人才高峰”高层次人才

蒋琰滨,1970年生于宜兴陶艺世家。尤以陶刻见长,自具风格。并得到多位陶刻大师指点,后师承舅父鲍仲梅大师。书法从储云先生,绘画随吴冠南先生。其作品在国内外各大专业展评中屡获金奖,被多家博物院收藏,并开创性地开展了“书香墨韵 人文紫砂”活动,与全国范围内百位当代著名书画家合作作品。2018年走进大英博物馆,参加“英国伦敦大学、剑桥大学陶瓷艺术国际交流培训活动”,并受伦敦大学中央圣马丁学院邀请作了宜兴紫砂的历史和全手工制作技艺的演讲。

钱丽媛

展位号:T711

研究员级高级工艺美术师

江苏省工艺美术名人

江苏省陶瓷艺术名人

钱丽媛,1943年生于陶都宜兴,曾先后跟随紫砂界泰斗顾景舟、蒋蓉、王寅春大师学艺,深受几位大师的厚爱,并得到了他们的真传。制壶技艺全面、表现力强,所制的茶壶集诸家精髓。经过半个多世纪的探索和追求,50多年的辛勤耕耘和实现,承前弃后,立志传承,发扬前辈大师的精髓,博采众长,在紫砂艺术领域中注入了新的艺术元素,闯出了自己独特的紫砂艺术之路。

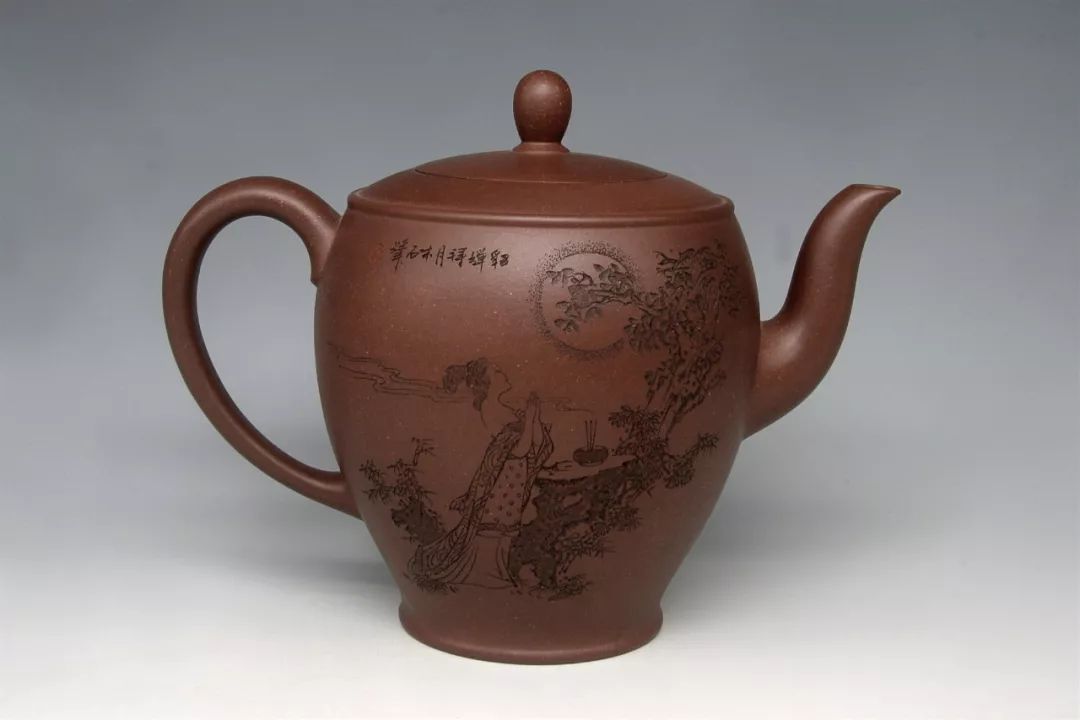

周志和

展位号:7070

研究员级高级工艺美术师

优秀中青年陶艺家

周志和,1965年生于江苏宜兴,八十年代开始从事设计手工制壶传统技法,受徐汉棠大师的传授、教诲和江建翔老师的指点、授艺。多年来致力于传统名作的剖析和研究,在继承传统精髓的基础上,立足创新求变,技艺日益精湛。作品造型古朴,古韵盎然,细腻精致,充满大自然的生动情趣和人文气息。作品经常参加国内外大型展览,屡获大奖。

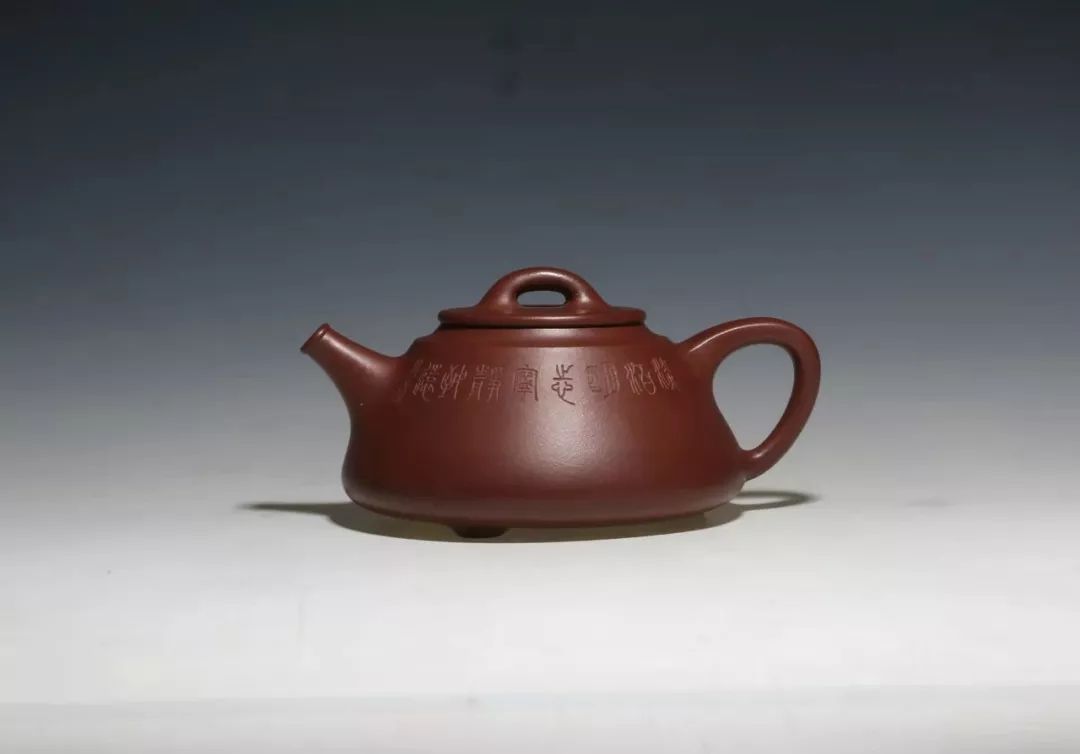

史志鹏

展位号:T730

史志鹏, 1937年生于江苏宜兴。师承朱可心先生,同时深得顾景舟大师的指导,成为由朱、顾先生亲手培养的第一批有文化的紫砂艺人之一。并曾得到原南艺院长陈之佛大师、中央工艺美院陶瓷设计系主任高庄教授的造型指导。作品讲究内涵、神韵和创意,制作严谨,工艺精湛,风格多样,尤其擅长制作葡萄、松竹梅、桃梨、花鸟鱼虫等塑器类题材,并以浓烈的文化气息形成了儒雅的个性化壶艺风格。

王潇笠

展位号:T715

高级工艺美术术师

江苏省陶瓷艺术名人

江苏省首批乡土人才“三带”能手

江苏省陶都宜兴十佳青年陶艺家

宜兴市非物质文化遗产项目代表性传承人

王潇笠,1971年生于雕刻之乡,得国家级工艺美术大师卢进桥老师指教,后拜省大师、高级工艺美术师储立之为师。2012年被中国工艺美术大师陈文増收为入室弟子。2009年于苏州嘉应美术馆举办《曼妙紫砂》个展,2010年在大觉寺举办个展,2014年赴美中国扇画紫砂艺术展,2016年参加大英博物馆《紫器东来》紫砂作品展,作品多次荣获国内外大奖,并被中国人民革命军事博物馆,南京博物院,美国克瑞顿大学等多家艺术团体和个人收藏。

赵明敏

展位号:7192

江苏省陶瓷艺术名人

高级工艺美术师

江苏省工艺美术学会会员

赵明敏,1959年出生于江苏省宜兴市,先后师从蒋彦老师、吴群祥老师、何道洪老师,手上功夫扎实,并有着自己对壶艺的理解和追求。特别是在全手工制作的方器壶具,具有较独到的建树。作品《祝寿茶具》《日升月恆茶具》分获第七、第八届全国陶瓷艺术设计创新评比优秀奖,《福寿喜组壶》获第九届全国陶瓷艺术设计创新评比评委特别奖,《智圆行方茶具》获米兰世博会金奖等。

唐伯琴

展位号:T727

江苏省陶瓷艺术名人

紫砂世家第四代传人

高级工艺美术师

人力资源和社会保障部职业技能鉴定高级考评员

宜兴紫砂收藏鉴赏专业委员会理事

唐伯琴,1961年出生于紫砂世家。继承了唐氏紫砂艺术的传统特点,融传统创新于一身。其中 “伯园壶” “琴飞凤舞” 和 “步步高升” 等作品,获得中国轻工业联合会颁发的 “中国工艺美术金奖”。尤其“紫砂竹编” 系列,以端庄大方的造型,荣获2004年“中国十大茗壶”。她设计创作的渔翁壶作为国礼赠送国民党前主席连战。2012年应邀参加台湾故宫博物院展览。2014年应邀参加和美国克瑞顿大学的艺术交流。2016年《逐浪壶》荣获中国轻工业协会,中国陶瓷工业协会举办的“大地奖”金奖。同年获得江苏省陶瓷艺术名人的称号。

董亚芳

展位号:7221

江苏省陶瓷艺术名人

高级工艺美术师

人力资源和社会保障部职业技能鉴定高级考评员

南京师范大学继续教育学院兼职教授

无锡市五一劳动奖章获得者

董亚芳,1965年生于宜兴。先后拜研究员级高级工艺师鲍利安、中国陶瓷艺术大师何道洪为师,练就了扎实的基本功,形成了“气韵清灵、意象飘逸”的个人风格,作品气韵清灵,意象飘逸,其事迹被多家媒体报道。作品屡获大奖。

沈锡芬 艺名:柳辛

展位号:7290

高级工艺美术师

江苏省陶瓷艺术名人

江苏省首批乡土人才"三带"能手

无锡市五一巾帼标兵

宜兴市非物质文化遗产项目代表性传承人

苏州大学应用技术学院客座教授

南京师范大学艺术设计专业紫砂陶手工制作技艺指导老师

沈锡芬,艺名:柳辛,毕业于南师大工艺美术专业,先后师从邵新和大师;顾治培大师;徐安碧大师。三十多年的制壶生涯,打下了扎实的制作功底,作品造型别致、选料考究、艺精工细、形成了独特的艺术风格,受到各界人士的关注。诸多作品荣获业内金奖,曾受邀在中央电视台节目中现场表演制壶,并被中国人民革命军事博物馆、中国紫砂博物馆、山东博物馆、厦门博物馆、天津博物馆等永久收藏。曾多次应邀前往英国、美国、迪拜、埃及等国家参加陶艺交流。

范建荣

展位号:7288

高级工艺美术师

江苏省陶瓷艺术名人

十二紫砂之星

宜兴市十佳青年陶艺家

范建荣,拜中国陶瓷艺术大师、江苏省工艺美术大师季益顺为师,在师傅的精心培育下,同时又领悟师傅在壶艺的灵性,在设计与创作手法上有了更大提高。作品以光塑器入手,更擅长花器、雕塑器及筋纹器。作品曾多次在专业杂志上刊登,多件作品在全国(国家级)工艺美术评比中获“金奖”。

周智俊

展位号:7272

江苏省陶瓷艺术名人

高级工艺美术师

宜兴市十佳青年陶艺家

宜兴市非物质文化遗产代表性传承人

周智俊,1971年生于陶都宜兴,师从江苏省工艺美术大师汤鸣皋、高建芳、范洪泉老师。取众家之长,使紫砂传统技艺与象形花器有机地结合起来,赋予紫砂花素器更强的生命力。形成自己的“新、奇、趣”的创作风格。作品多次在全国各级陶瓷艺术活动中获得优异成绩,并得到紫砂爱好者和收藏者的肯定和好评。2015年作品被中共中央对外联络部定为国家礼品,同年被评为宜兴市非物质文化遗产紫砂陶制作技艺代表性传承人。

许煜红(许小权)

展位号:7270

江苏省陶瓷艺术名人

高级工艺美术师

宜兴市非物质文化遗产项目代表性传承人

许煜红(许小权),1972年出生于宜兴陶瓷世家,毕业于南京艺术学院,师承潘春芳、许成权、 汤鸣皋等陶艺大师。从事陶瓷艺术研究与创作二十九年来,在传统与现代、继承与创新、隽秀与婉约中探寻紫砂的时代烙印,承传统陶艺之精髓。艺术研究与创作水平在各界得到广泛认同。

周伯其

展位号:T701

周伯其,艺名木石,出生于陶刻世家,当代紫砂业具有实力的陶刻家。师从陶刻宗师任淦庭。吸取众家前辈的艺术之长,刻苦学习掌握了精湛的刀法与技艺。所刻山水,花乌,人物栩栩如生,气韵生动,深受国内外收藏家的好评与青睐!

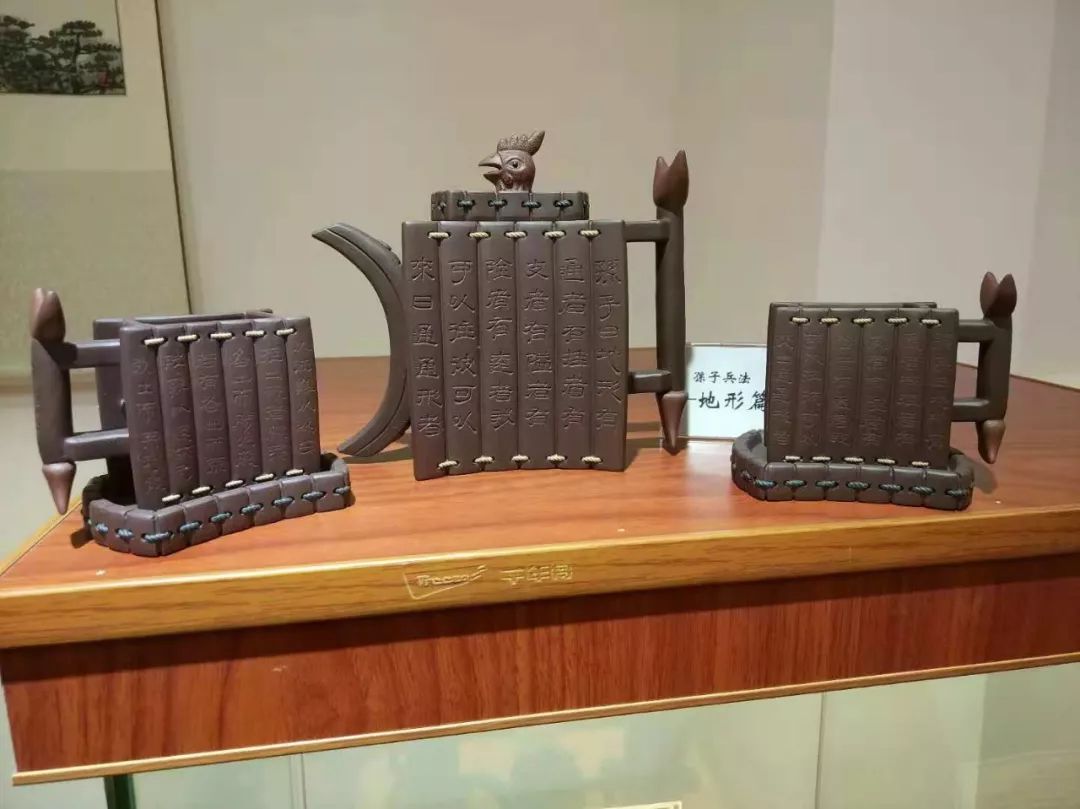

吴祥大

展位号:7215

高级工艺美术师

宜兴市非物资文化遗产项目代表性传承人

吴祥大,出生于宜兴陶都,自幼爱好紫砂陶艺。研习古陶瓷名著。作品以方壶最为见长。其壶构思独特,造型优雅,装饰精美,神韵兼备。作品“孙子兵法茶具”,构思巧妙,装饰精美,堪称时代之精品。“灯狮方壶”、“亚明四方壶”等多件精品,在台湾《天地方园》、《紫砂风采》、《茗壶竟艳》等专业杂志上发表。并有多件精品被海内外收藏家所收藏。2010年01月份被哈尔滨师范大学聘为兼职教授。2013年评为高级工艺美术师,2013年4月,作品获得中国轻工业联合会、中国工艺美术学会及中国轻工珠宝首饰中心的“百花奖”。

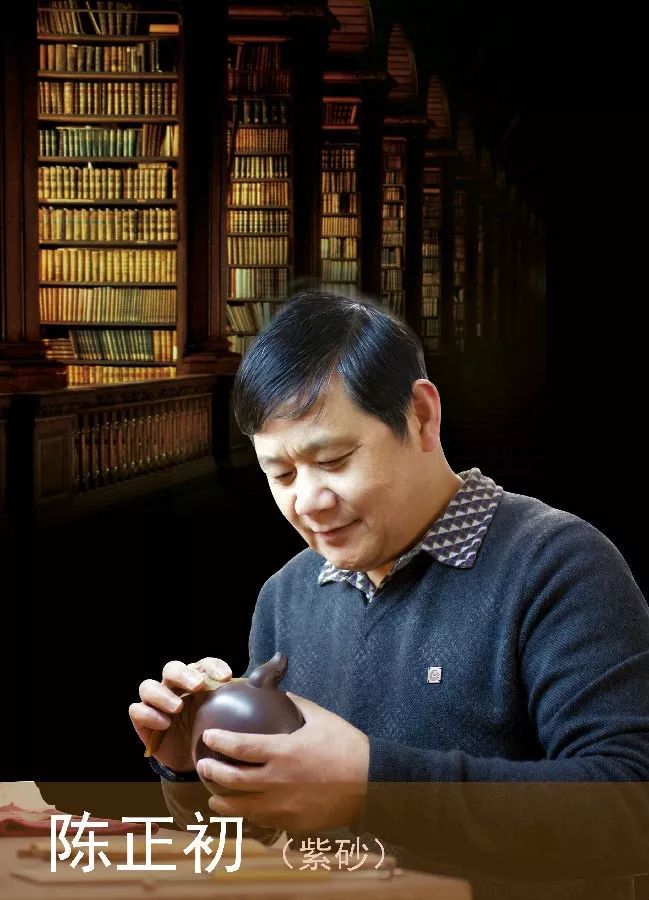

陈正初

展位号:7099

高级工艺美术师

中国工艺美术学会会员

陈正初,1958生于陶都宜兴,从师王福君。擅长设计制作素器,诸多精品分别收集在《紫砂新韵》、《壶魂》、《紫砂中青年英才集》、《茗壶赏析》、《中国紫砂第一村》、《丹青紫砂宜于兴》、《江苏陶瓷》、《华人时刊》等许多刊物上,部分作品被明星和博物馆收藏。

黄丽萍

展位号:7142

高级工艺美术师

中国工艺美术学会会员

黄丽萍,1960年出生于陶艺世家。并先后师从谈尧坤,徐秀堂,汪寅仙,汤鸣皋,倪顺生。对紫砂制壶、雕塑、装饰有独到之处。后进入江苏省陶瓷研究所从事紫砂研究和新品开发,并参加了江苏省首期陶艺创新设计高级研修班学习,毕业于南师大美术设计系。

马俊华 号羊角山人

展位号:7066

高级工艺美术师

马俊华,号羊角山人,1961年生于宜兴丁山,世代制壶。1980年从事紫砂创作、设计和堆贴花艺术,特别具备全手工制作的技能,才艺全面。1990年进入中央工艺美术学院进修,诸多作品留院收藏。“紫砂壶表面自然开片”获得国家发明专利。

孔小明

展位号:7278

高级工艺美术师

江苏省工艺美术学会会员

孔小明, 1962年出生制陶世家,中国当代紫砂名家,香港孔子学院名誉院长。在创作过程中受潘持平老师指点和吕尧臣老师作品风格影响。作品在传统基础上,恰当的加上有规则绞泥纹样装饰,整体美观大方,具有艺术性,观赏性,实用性。做工精细挺拔,线条流畅自然,每件作品都溶注着作者的心和意。每件作品都散发出浓郁的东方艺术特色,作品曾多次参加全国陶瓷展评并获奖。

刘蓉萍

展位号:7225

高级工艺美术师

刘蓉萍,1963年生于江苏宜兴丁蜀镇陶艺世家,师从江苏省研究员级高级工艺美术师蒋彦先生。1984年进江南大学进修,1992年入中央工艺美术学院(现清华大学美院]学习,深得名师悉心指导,后成立刘蓉萍紫砂艺术工作室。作品题材涉猎广泛,技艺全面精深,学识修养俱全,具有女性制壶人少有的英气,力度,人文气息与历史厚重感,却也时时流露出对大自然的热爱与生动情趣。

洪美华

展位号:7130

高级工艺美术师

洪美华,1963年出生于江苏省宜兴,祖辈从事紫砂龙窑及紫砂壶创作。师从中国陶瓷艺术大师、江苏省工艺美术大师张红华,熟习各种正统紫砂壶制作技法。 作品以光素器为代表,更擅于全手工制壶。作品艺承传统,融入个人风格,古拙素雅,质朴浑厚。传承的手艺、优质的泥料、充满灵气的作品令观藏者赏心悦目,把玩不厌。期间多次与油画大师罗尔纯、中国画院范扬、张宏霖、刘牧、旅美画家陈雄立交流合作,创作了一批难得精品。

钱祥芬

展位号:T713

高级工艺美术师

钱祥芬,师从曹亚麟老师,受到过张守智教授,徐安碧大师,顾绍培大师和史国富、丁亚平老师等多位老师的精心指导。壶艺精湛,造型端庄,简洁,典雅,可为当代壶艺界的实力派陶艺家。曾三次应邀去马来西亚举办“紫砂精品展”,得到了国外消费者和收藏爱好者的好评和肯定。1997年入选《中外名人辞典》,2000年入选“紫砂名人和优秀陶艺家”。和国内许多书画名家共同合作多款作品,在30多年的壶艺生涯中作品在台湾,香港,马来西亚,北京,上海,等地展览中深受紫砂收藏家的喜爱。

鲁文琴

展位号:T712

高级工艺美术师紫砂鉴赏收藏专业委员会理事

鲁文琴,师从国家级工艺美术大师吕尧臣和高级工艺师江建翔,在名师指导下打下了扎实的制壶功底,制壶技艺脱颖而出。跟随工艺美术大师谢曼伦专业从事设计制作。与李正安教授合作创作了《巧合壶》,融入了一种新的构思,旋转口盖为紫砂壶的设计开了先河。后又陆续设计了:高竹、得乐、丰泽壶、花蕾壶等,深受用户喜爱,同时,《高竹壶》也被作为教学资料由中央工艺美术学院收藏。

张梅珍

展位号:7268

高级工艺美术师

张梅珍,从事紫砂造型设计制作多年。在继承传统工艺基础上注重美学理论,博采众长,拓古创新,技能功底扎实,手法灵秀。所制光货,花货格调较高,浑厚,重古意。珍珑作品显雅致。在年轻一代陶艺家中堪称佼佼者。作品多次在海内外参展并获奖项,颇受行家壶艺爱好者赏识。现工作于中国宜兴陶瓷博物馆工作室。

袁立新

展位号:T725

高级工艺美术师

袁立新,师从中国陶瓷艺术大师何道洪先生。投身紫砂艺术创作30余年来,始终坚持“艺无止境、不断探索”的信念,在继承传统工艺的基础上博采众长,所创作品构思新颖别致、制作工艺严谨、内涵丰富精彩、文化气息浓郁、形神气韵俱佳,在传承的同时又具有鲜明的个人艺术风格特征。“八角玉凤壶” 、“泥绘云肩如意壶” 、“珍宝提梁壶”等先后在全国及省级工艺美术作品展评中近20次获金、银奖;“遥远壶”等近10件作品被多家博物馆(院)收藏;“大成壶” 、“百鸟朝凤壶”等7件作品获专利。

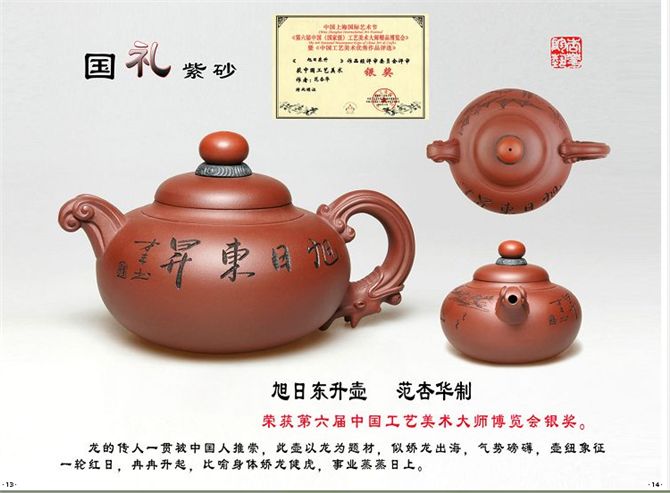

范杏华

展位号:T720

国家级工艺美术师

范家壶庄高级工艺美术师

范杏华,1966年生于紫砂世家,师从徐汉棠大师。其壶有着江南女子特有的韵味,风格典雅独特自成一家,深得壶友们亲睐。其作品《共圆》、《寿山福海》、《旭日东升》、《九龙戏珠》、《珠韵》、《云龙提梁》、《楚风系列》等先后在国家级评比中获金奖、银奖,2007年作品参加东盟博览会被选为国礼为多国领导收藏。

鲍雯君

展位号:7025

高级工艺美术师

首届宜兴市优秀青年陶艺家

景德镇陶瓷大学客座教授

鲍雯君,师从顾绍培老师,同时得到鲍志强兄长的悉心指导。创作的作品追求神、韵、气,曾多次在大型紫砂专刊上刊登,《解放日报》《文汇报》《新民晚报》对其作品有专题报道。近几年制壶技艺日趋完美,与时俱进,创意新颖,制作工艺精细别致,线条挺括,造型比例协条恰当,深得藏壶家的青睐,其作品极具收藏价值。

张伟军

展位号:7105

高级工艺美术师

张伟军, 1971年生于陶都宜兴,师从江苏省工艺美术大师、研究员级高级工艺美术师倪顺生。擅长全手工制壶,作品重气求精,形体端庄,线条流畅。部分作品曾被《紫砂风采》、《中国当代紫砂》、《中国紫砂茗壶珍赏》、《宜兴指南紫砂集》收编入册。几年来,在国内外举办的专业陶艺展中多次获得各类奖项,作品在海内外颇有影响,深受藏家青睐。

丁淑萍

展位号:7280

高级工艺美术师

丁淑萍,1971年生于宜兴陶艺世家,师从中国工艺美术大师李昌鸿。擅长全手工制作各种紫砂艺术造型,对传统光壶和筋纹器的制作颇有心得,能突出作品的精、气、神、韵。制作花器和形象壶。善于以自然为创作题材,从自然界的具体形象中提炼出高于自然的艺术典型来效仿自然。作品多以优美的造型和良好的视觉感受独立于世,简约而不简单,规矩而不呆板,平凡中透着雅致,稳重间飘逸着柔美,深受中外藏家的喜爱与青睐,被誉为实力派的制壶艺人。

谈曙君

展位号:T728

陶艺名家

上海工艺美术学会紫砂专业委员会秘书长

上海工艺美术学会会员

谈曙君,1962年出生于古阳羡陶瓷世家,师从中国工艺美术大师李昌鸿,沈遽华。作品多次刊登于台湾《壶中天地》《天地方圆》《紫玉金砂》等专业刊物上,受到台湾收藏家的青睐。作品坚持采取精细的传统纯手工制作方法,通过细致的构思和大胆的创作,使作品豁达大度,透着阳刚之气,嘴,盖,钮之雕塑装饰,惟妙惟肖,件件作品体现其思想内涵。多次参加全国展览评比,荣获中国工艺美术学会各类奖项数十次,作品得到了国家权威部门的肯定和收藏家的喜爱。

唐朝军

展位号:T716

阳羡紫砂陶博物馆(阳羡名陶苑)陈列了从清代乾隆年间至当代紫砂壶艺名家顾景舟、蒋蓉、汪寅仙、何道洪等的代表作品近百件。这里常年推出上千种造型各异、装饰精美的紫砂茗壶及陶艺作品,大多是陶艺界青年翘楚的佳作,全面地反映了当前紫砂艺术发展的趋势和走向。为政府先后接待了党和国家领导人及国外领导人300多批,并成为国家领导人出访礼品的定点生产单位。

史伟如

展位号:7126

高级工艺美术师

无锡市工艺美术专业资格评审委员会委员

史伟如,1973年生于陶都宜兴,师承蒋蓉大师高徒中国陶瓷艺术大师范永良先生,后得何道洪,徐汉棠等多位大师指点,秉承全手工制壶工艺,功底扎实,所制作品逸趣灵动,精巧俊秀,屡获金奖,深得藏家追捧。

何震

展位号:7220

高级工艺美术师

宜兴十佳青年陶艺家

十二紫砂之星

何震,75年出生于陶艺世家,90年进宜兴紫砂工艺厂艺徒中心学徒,后师从中国陶瓷艺术大师曹婉芬女士。從藝近三十年,期間师法先贤,好学不辍,先后数次进入清华大学美术学院研修陶瓷造型设计,融汇学院文化与传统技艺,其壶匠心独具,艺术性与实用性并重,结合茶文化屡见创新。

朱浩

展位号:T717

青年实力派陶手

格物山房文化设计师

朱浩,1987年出生,2001年进入紫砂工艺厂学徒,从事紫砂壶工具制作,后又回到了最初的梦想,走上了制壶的道路。受到多位老师前辈的技艺指导,作品线条流畅、口盖严密、古朴端庄,别具一格,备受藏家追捧。

另外,炎壶紫砂、丁维其、曹竞方、许卫忠、顾学中、杨瑶芬、王银芳、李正华、刘天源、瞿军强、董建平、勇丽琴、戴国仙、胡仁杰、宗志军、顾顺元、洪华平、姜建荣、徐俊、冯群星、许亦春、吴勤兰、史美萍、徐燕、张爱娣、沈建芬、庄永忠、王洪星、王余平、陈玥、冯娟、陈建明等300名紫砂艺人也将在茶博会现场7号馆——紫砂艺术馆纷纷献上自己的匠心之作。

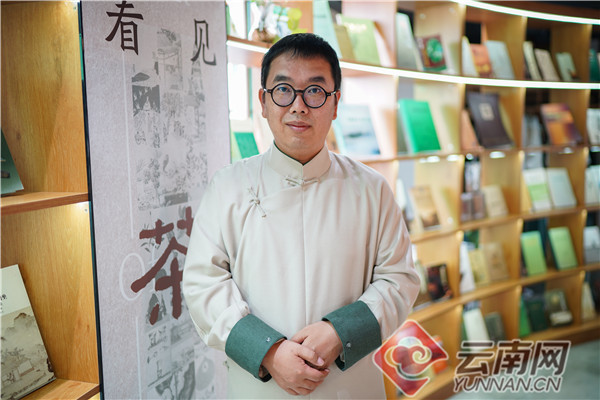

周重林,畅销书作家,云南茶文化研究领军专家,著有《茶叶战争》等10多本畅销茶书。

问:刚刚落幕的“书香昆明”评选活动中,你的新书《茶之基本》获得了“云南十大好书”荣誉。茶界有一种观点认为,因为你坚持不懈的写作,推动了云南茶的书写成为一种现象。听说,你的茶书销量已经超过百万册?

周重林:能够获奖,是对我职业写作的一种肯定。这是我第三次入列“云南十大好书”,第一次是《民国茶范:与大师喝茶的日子》,第二次是《造物记:云南古茶园的秘密》,这次是《茶之基本:陆羽茶经的启示》。主办方说我是获奖次数最多的作者之一,每次都以茶主题获奖,连我个人都觉得意外。

我的茶叶写作,主要分为三种。其一是地方性知识的重建,像《勐库寻茶记》《易武与古六大茶山》;其二是常识性系列,诸如《云南红茶教科书》《普洱熟茶教科书》等;其三是精神史,《茶之基本》《民国茶范》都属于这种。从2004年主编的《天下普洱》算起,至今我出版了20多种茶书,销量早超过百万册,我个人也因此被贴上了茶学者的标签。

茶文化最近几年非常热,盛世兴茶嘛。饮茶群体越来越多,像我这样专门研究茶文化的人也越来越多,总体来说,云南确实存在一个独特的茶文化研究群体。

问:你能具体说说云南特有的这个茶文化研究群体?有什么与众不同之处?

周重林:这一轮普洱茶文化的发展,完全是市场催生的。云南普洱茶涌现出大量的写作者,特点就是“野蛮生长”。他们自筹经费,自创书写风格,原创性强,举几个例子。比如詹英佩,她的茶山考察系列著作,成为茶山写书滥觞之作。杨凯持续对民国云南茶史深入研究,深挖出许多鲜为人知的茶史。王迎新则构建了一套属于云南茶的美学体系,异常精彩。除了纸媒外,基于微信公众号的创作的研究团队也表现显眼,像茶业复兴团队、弘益团队等。

过去茶文化研究主要有省农科院旗下的茶科所、各种协会、大学茶学院以及茶相关的研究所,以及茶业公司自己的研究团队,这些组织与产业利益高度关联,研究茶大多是为了饭碗。

我走上茶文化研究,完全是兴趣,刚好赶上了行业的红利期,更容易筹到研究经费,写出来的书也有人买。为了更好地服务读者,我还开了一个书店,一开始只卖我的作品,后来才卖其他人的作品,慢慢地这个书店扩大规模,从我家里搬家到了茶城,每年要帮300多位茶书作者卖掉4万多册书。茶书非常小众,要是没有我们这样专业的书店,很多茶书根本就没有办法流通,有些书的印量不过一二百本。

普洱茶写作,除了专业的学者与作家外,还有大量的茶商队伍,他们为普洱茶知识的传播也做出很大贡献。

问:现在的云茶产业,已经有了较强的产业基础和发展优势,接下来该怎么样推广云南茶文化,助力打造千亿云茶产业,你有什么好的建议?

周重林:一是希望茶企多供养茶文化研究者,不然市场上就会多一位茶老板,少一位茶专家。二是希望政府高度重视茶文化发展,云南茶产业本质上是文化创意产业,没有文化的赋能,单卖叶子多难啊。

二是建议政府组织高级别的宣讲团多出去讲普洱茶,普洱茶年年有负面新闻,发展环境仍需优化。相关主管部门或协会应多组织大家去大湾区学习下怎么在酒楼卖普洱茶,去广州学习普洱茶的交易模式,去福建学习怎么做品牌,去浙江学习怎么搞茶教育。更需要鼓励企业进入新茶饮赛道,走出国门。很多人不知道,云南有个叫“霸王茶姬”的新茶饮,已经在海外开了十几家门店。

浙江每年都花很多经费来做茶文化,福建也是,云南的情况是,可能在种植方面花了很大力气,但在文化层面,做得远远不够。

说茶有文化,但文化部门有茶文化的影子吗?我曾经建议文联下面成立一个茶人协会,就像作家协会,书法家协会那样,但有可能吗?文联压根就没有把茶道当作一种艺术,但是你看在唐代,陆羽的茶道与他好友颜真卿的书法是并驾齐驱的艺术形式,茶道在日本现在也是极高级的艺术。现在文化部门把茶只当做农产品,把我这样的研究者排斥在艺术家之外。

云南应该抓住普洱茶发展的大机遇,着力打造世界茶文化中心。依托庞大的古茶树资源,生机勃勃的茶产业,新兴的茶文化创意机构,云南大有前景。

问:怎么发挥茶文化在乡村振兴中的作用?如何实现云南茶文化助力、赋能云茶产业,对打造千亿云茶产业有什么特别的意义?

周重林:所谓乡村振兴之路,就是文化发展之路,生态守护之路,产业发展之路。云南许多地区能够脱贫致富,要感谢茶。茶能富民,茶能兴边,茶能在乡村振兴中发挥重要作用。

云南茶文化赋能茶产业,我总结为12个字:茶马古道、越陈越香、百年古树。

茶马古道,已经从过去的学术概念变成世界文化遗产,并上升为国家战略,这等于是开启了一场新的文化运动。有了茶马古道,云茶就有了与江南文化、徽派文化、巴蜀文化等量齐观的大文化背景。没有文化的茶叶就是一片树叶,有了文化的树叶才是茶叶。现在茶马古道上的景迈山古茶园,有望很快成为世界遗产,而茶马古道影响的区域,也是国家“一带一路”建设的重要区域。

越陈越香,是一场消费观念引发的产品重塑,让普洱茶变成了新产品符号。过去喝茶,是绿茶语境,讲究喝新茶。普洱茶讲究喝陈茶,对大湾区来说是传统,但对绿茶区来说是革命性的品饮。普洱茶通过越陈越香的推广与普及,完成了全新的品饮输出,带来了白茶、铁观音等茶的陈年化,让普洱茶从一般饮品上升为艺术饮品,成为新一代富裕阶层的身份符号。因为具备越陈越香特性,普洱茶的产业链也被拉长,从生产到消费,多了仓储,带来了仓储产业的兴起,继而带来的二级市场的繁荣。比如大益茶生产在云南,交易的二级市场在广东,品饮人群也从大湾区扩展到全国。

百年古树,是云南生物多样的重要标识,也是中国乃至世界茶树原产地的活化石,事关国家形象、民族自信,在云南又意味着品类的创新,流行话就是古茶树为云南乃至世界输送了新物种,再造了新知识,每一次售茶行为都是一场新的认知革命。

独有的古树茶资源,被像“雨林”这样的茶企做成商品茶,获得巨大的市场。从大茶树到古茶树,这就是文化创意产业。树还是那棵树,叶子还是那片叶子,但有了文化力,带来的消费截然不同。

问:现在普洱茶发展备受关注,云南茶业是否可以说走出了一条与众不同的茶路了吗?

周重林:茶产业发展得好的几个大省,福建是渠道占有。福建茶很早就搭上了科技,是第一波电商红利的受益者。在过去,各地茶城有90%都是福建人开拓的,十个卖茶人,九个出福建。所以福建茶是人占优势,渠道占优势,现在依然如此。

浙江茶科研与政策优势并进,国字头的中国茶叶研究所、中国茶叶博物馆之类的机构,几乎都集中在浙江,浙江各大院校也都有与茶相关的研究机构,茶的话语权自然就占优势。

广东是产业形态优势,万茶归粤。历史上广州十三行是茶叶唯一的出口地,现在也是各大茶类走向全国的中转站。

云南过去是资源优势,是原料供应商,物美价廉,但现在变成了认识优势。古树茶带来的新认识,云南山头被重新写书,过去贫穷落后的村寨,现在成为优质茶的代名词。仓储带来新的认知,东莞仓,昆明仓,香港仓,海岛仓……产业链在延伸,新知识层出不穷。

新的认识会带来新的产业革命,这点与电动汽车一样。

问:你多次呼吁云南建设世界茶文化中心,信心从哪里来?

周重林:过去云南向世界呈现的是独一无二的古茶树资源以及丰富多彩的民族茶文化形态,现在,古茶树资源与古民族文化正在高度结合。云南保留了从茶树育苗、种植、养护、采摘、处理鲜叶、紧压茶以及品饮的独到技术,这些是唐宋以来的活形态文化。以前我们不懂,不知道怎么说,现在知道,就更要珍惜。

比如育苗。云南现在是实生苗,用茶果种的。这是陆羽在《茶经》里说的方法。这保重的茶树的存活周期,是云南拥有古茶树的最大机密,也是明清之后其他地方罕有大茶树的主因,扦插技术在我国成熟很早,但云南茶农一直没有采纳。

比如藤条茶的养护。藤条茶,就是把茶树人为驯化为藤条或柳条那样纤细柔长的枝条,抛弃多余的叶片、花果,让营养全部集中供应到茶树的头部。它完完全全是园艺学上的奇迹,靠一双双手经过数百年打磨而成。这种养护方式需要消耗大量人力资源,从种植到养护都精耕细作,其采摘手艺代代相传,直到今天都还是除了这个村,别的村都不会。

我们为什么不把这些藤条茶园作为杰出的园艺申请世界遗产?以后云南不只是有一个景迈山茶文化遗产,还要有很多个。南糯山不仅有茶王树,还有人津津乐道的哈尼族养护茶园,哈尼族还创造了老班章特有的苦甜茶园。

过去我们只注意到民族茶艺,没有完整地去认知茶,这些知识都埋在大山里,等待大家去挖掘。古茶园与古民族的结合,是取之不尽用之不竭的资源,云南不是茶文化中心又是什么?在这里,你找得到从吃鲜叶到泡工夫茶的完整证据链,实在是活生生的世界茶博园。

问:普洱茶、绿茶、红茶都流行过,你认为有周期吗?

周重林:过去1000年,是绿茶的知识在流行,带来了徽州、江浙茶的兴起。过去200年,是红茶的知识在流行,英国人把红茶带到全世界。过去20年,是普洱茶知识在流行,以后是什么茶,还不能确定,但茶流行一定有周期。

问:云南除了普洱茶还有些什么茶,外行人觉得茶非常复杂,你能简单介绍下吗?

周重林:云南全省都产茶。云南茶按照工艺,分为滇绿、滇红以及普洱茶。此外,还有乌龙茶,腾冲就有极边乌龙。近些年云南白茶也崭露头角,景谷的白茶之前就获得了市场的广泛认可,现在普洱景迈山的月光白等名气越来越大。

滇绿著名的有石林的十里香、宜良的宝洪茶、保山的清凉磨锅茶、普洱的龙生翠茗、云龙的大栗树、耿马的蒸酶。这些茶既是地方的特色茶,也是公司的特色茶。

滇红过去主要是凤庆县生产,现在全省都在做,著名的有“经典58”,但滇红这个品类做得不够好,非常可惜。滇红世界知名,还有很大发展空间。

问:了解茶文化离不开茶道?学习茶道有什么用?

周重林:茶道就是茶的艺术之道,茶人通过对茶的研习、理解以及感悟,最终成为茶道艺术家,让茶有秩序,其成就之路与任何一种艺术家之路并无不同。也就是说,茶人只有自己先成为艺术家,茶道才能成为艺术。

在当下日常饮茶行为里,茶道更着眼于表演的艺术,茶汤是亲近人的一种手段。但在陆羽时代,他的茶道与颜真卿的书法是并驾齐驱的艺术,陆羽当然是与颜真卿一样了不起的艺术家。

在某种意义上来说,茶道成为艺术的时间表,比画还要早百余年。张彦远在《历代名画记》里把画作为一种有助教化的艺术形式史,茶道已经在唐代盛行百年。之后的宋代,更是把茶道推到极致。当宋徽宗在写字的时候,他一定是把毛笔当作了茶筅;而当他斗茶的时候,也一定是把茶筅当作毛笔。墨下江山,水上丹青。我们不仅要学怎么欣赏赵氏的瘦金体,还要学习欣赏他的茶道艺术。

远在一千多年前,张彦远就面对过这样的处境,家人抱怨他为了收藏书画,弄得破衣粗食:“终日为无益之事,竟何补哉?”张彦远回答说:“若复不为无益之事,则安能悦有涯之生?”当代美术史家范景中评价张彦远的这十六个字,并揣摩出非常重要的发现:“似乎是整个文明史上第一次对艺术表达了一种超物质目的的观念,暗示出一种伦理的哲学:艺术是一切人类成就的典范,因此可以修正道德价值的尺度;简言之,艺术由于可以净化身心,因此能够成为对抗野蛮、对抗低俗的解毒剂。”

来源:云南网 记者 王永刚