中国人对于一些颜色,有着世世代代的执着与迷恋,一种是汝窑“天青色等烟雨”之“青”,龙泉青瓷之“青”,则是另一种。

千峰翠色出龙泉,两千多年前,浙江龙泉人就开始不断叙写着造青的传奇历史。

无论是层层叠叠的青釉色泽,还是深浅交错的瓷片纹理,还是圆润独特的器型轮廓,龙泉青瓷总是精准地撩拨着国人关于“美”的感官。

陶瓷界泰斗陈万里曾说:“一部中国陶瓷史,半部在浙江;一部浙江陶瓷史,半部在龙泉。”

龙泉瓷器的制作历史悠久,是中国青瓷之都和宝剑之邦、国家历史文化名城、国家文化先进市。

龙泉因剑得名,春秋时欧冶子在龙泉铸就三柄剑,用其中一柄名为“龙渊”的剑作为地名,后因避讳唐高祖李渊,改称龙泉。

三国两晋时期,当地老百姓依靠自然条件烧制青瓷,这一时期的青瓷还在开始阶段,制作粗糙,规模也不大。

到了五代和北宋时期,出于国家间的和平问题,越州窑厂烧制的青瓷已经不能够满足其需求,在这一形势下,龙泉青瓷则诞生了。

龙泉窑属南方青瓷代表性之大窑系,它开创于三国两晋,衰微于清代,生产瓷器的历史长达一千六百多年,是中国制瓷历史最长的一个瓷窑系。

在吸取发扬越窑、婺窑、瓯窑的制瓷经验的基础上,因“青如玉、明如镜、声如磬”的特点,烧造工艺在宋代达到了制瓷史上的巅峰。

从宋代开始,龙泉青瓷以主角的身份,参与开拓了漫长的世界“海上陶瓷之路”,使龙泉成为“国家级出口基地”,成为“海上丝绸之路”重要起始地。

龙泉青瓷的外表极具典雅、清醇的特点,色泽纯洁斑斓。

它分为“哥窑”与“弟窑”。哥窑青瓷的釉层饱满丰厚,釉色清灰淡雅。弟窑青瓷则以晶莹润泽的青釉闻名。

以“清澈如秋空、宁静似深海”的哥、弟窑瓷器享誉海内外,龙泉“哥窑”与著名的官、汝、定、钧并称宋代五大名窑。

弟窑是传统意义上的龙泉青瓷,青瓷开创以来一直烧制的都是弟窑品类。

哥窑的特点是胎薄釉厚、釉面开片,布满龟裂的纹片,被称为是“瓷中珍品”;弟窑特点胎骨厚实、胎釉青翠、瓷器表面光润纯洁,被称为“青瓷之花”。

哥窑瓷器和弟窑瓷器的区别在于,哥窑为开片瓷,弟窑不是开片瓷。

哥窑青瓷在烧造过程中,因为瓷胎膨胀系数比胎釉膨胀系数大,烧成之后的青瓷表面布满像裂痕一样的纹路,本来这些裂痕是一种缺陷,但是因为出现了“金丝铁线”的效果,形成了一种残缺美。

龙泉窑当时的生产环境可以说是相当不错的,制瓷作坊大多建立在山麓上,便于制瓷。

南宋时期,龙泉窑的发展规模宏大,制瓷的技术水平也越来越高,质量越来越好。

2009年,龙泉青瓷的烧制技艺入选联合国非物质文化遗产代表作名录,是全球第一个也是唯一入选世界非遗的陶瓷类项目。

回首望,有着千年传承的龙泉青瓷,也曾随着历史变迁而兴衰。

新中国文化发展的60多年,也是龙泉青瓷重生的60多年。

在现代龙泉青瓷史上,徐朝兴这个名字已经深深地印在龙泉青瓷的发展历程里。

他是国家公认的龙泉青瓷非遗传承人,也是时代的大师、泰斗,是龙泉青瓷界“祖师爷”级别的人物。

1956年,徐朝兴刚刚读完小学,由于其家庭成分的原因,徐朝兴的求学生涯被定格了。

13岁的徐朝兴开始跟随龙泉著名青瓷艺人李怀德学艺。

当时的瓷厂是原始的土作坊,产品是一般的瓷器,生产设施和普通的砖瓦作坊也差不多。

在作坊里,炼碗泥、揣泥坯、揉泥巴,脚上是泥,手上是泥,脸上和头上也沾着泥。徐朝兴不怕苦,不怕累,手脚勤快,不到两年的时间就掌握了制作一般陶瓷具的基本技能。

1958年开始瓷厂转生产龙泉青瓷,为了复兴龙泉青瓷,龙泉瓷厂在省内专家、优秀工人和民间艺人中选拔了8人,组成仿古小组,开始了具有时代意义的恢复和仿制工作。

徐朝兴与师傅李怀德同被选入仿古小组。试制过程中,经历了无数次失败,终于在1959年国庆前夕研制成功。

青瓷弟窑产品的研究成功,让徐朝兴信心倍增,他大胆推陈出新,尝试用新产品设计和科研工艺美术相结合,创造了第一件摆进艺术殿堂级的作品——玲珑灯。

徐朝兴令人叹为观止的绝活不只是创造,还有他在制作工艺上完美的“跳刀”技术:在一个胎薄如壳的坯体上要刻下数万乃至十几万波线或印痕,使烧制的瓷器带有不可思议的美丽纹理,不得不说是龙泉青瓷界的一大奇迹。

徐朝兴制作的跳刀青瓷没有机器压制的僵硬,处处充满了柔韧与手工之美。

到现在为止,龙泉青瓷是中国古代五大历史名窑里恢复的最好的一个,它的从业人数也因为社会的进步拉到了一个历史的高峰。

青瓷技艺需要发展,更加需要继承。徐朝兴的妻子、儿子和儿媳都在青瓷行业里继续着匠人之路。

儿子徐凌和儿媳竺娜亚已经在陶瓷界初露头角,作品“手足情”“江南春”“梅子青”和“秋韵系列”分别在全国陶瓷设计评比、上海工艺美术精品展和杭州西湖博览会上获得金、银奖,并成为龙泉青瓷“造青”品牌的创始人之一。

与古代的龙泉窑产品一样,现代的龙泉青瓷享有极高的声誉。

或许世界的变化飞快,但东方文化传统里最深处的情感,仍然深刻着慢生活与手工的痕迹。

造青所承载的是精益求精的匠人精神,千年之美与大师传承让我们知道了什么才是真正的东方神话,也让世人见识了地道的中国造物之美。

原文刊载《普洱》杂志

2019年7月刊

撰稿 |水苍玉 供图|造青

来源:普洱杂志

如有侵权请联系删除

01

老蒋的盖碗

吟唱特别好听的窑工老蒋开始做盖碗了,到老蒋工作室一看,一桌子大大小小的盖碗。第一眼看去觉得粗犷,坐下来一只只看,又会觉得细节上还蛮有意思。

龙泉青瓷常见的盖碗,胎釉偏厚,体形偏大,实用性不足。老蒋做器物,向来不给自己设框框。造型上受民国时期的启发,盖钮阔大,碗身曲线饱满,宽腹。胎釉不厚重,每一只都有信手而至的手工感,有些小巧可爱,可以捧在手心里。

一碗一盖,粉青为主,釉色明润,有的出现黄绿的釉变痕迹

对于龙泉青瓷创作来说,老蒋这批盖碗,有耳目一新之感,而作者希望传达的想法,也颇可把玩。但不能说已经是完美成熟之作,碗沿的曲线对应出收水的流畅度还可以继续调整,而盖钮亦可更加精致。每一只不同,选了具代表性的九只。盖正或背有老蒋标志的坐禅小人,碗底作者签刻底款。

完全手工制作,难免有粗朴的痕迹

02

老蒋的壶承

老蒋去年开始做一种铁胎碗盏,烧的成功的时候,成品边缘流釉成毫,闪现金属光,而中心积釉仍是龙泉青瓷堆翠之色,充满细密气泡。我们开玩笑,说可以叫“蒋建”。不过不总能烧出来。

一直觉得老蒋的壶承做的气息最沉着。最近烧出的壶承,就有“蒋建”的风范。富含铁质的紫金土胎骨沉重,流釉和积釉处的毫、斑、釉光、气泡,诸多赏玩细节。

一只弟窑胎粉青,釉色明润,开片甚美

另一只铁胎白釉,焕若积雪

碗底均有作者签刻底款

竹木老物

道光八年超大漆盒

过去的陪嫁中,常有漆盒。而保存良好,漆色光润并不多见,尤其这么大,还留有年款的。摆上一套茶具、水果,仍然敞阔。杉木板大漆,黑中显红,大概使用不多,漆色保存甚好,用山茶油略搽拭,越发光润。

底部清秀墨书:道光八年夏月,恕房张誌亥书。

麒麟送子

麒麟送子

放在桌上的小屏风,麒麟送子,刻工较精细,童子执花微笑,麒麟脚踏祥云。红、黑大漆,雕刻外曾画出四面花草,或许还贴过镜片,但现在已经辨认不太出来。年份大概在民国时期,合页是旧的,有点绣色,但换新不搭,仍用旧物。品相完好,部分脱漆,搽了一层山茶油后光彩立现。

民国大漆提盒

民国大漆提盒

薄木胎,边缘用竹修饰。黑色大漆,品相完好。是一只优雅的提盒。底部有小蛀洞,已经清理,盒内再刷一层老赵自制柿漆,暴晒后变成深棕色,同时在原漆面上形成龟裂的肌理。这样处理增加了老器物的清洁度,使用时比较放心。大概是晚清或民国制品,老器物一定会有使用痕迹和瑕疵。

一只小小的斗方老提篮

重涂柿漆 盛花果皆宜

老竹篮的魅力在于岁月造成的包浆,潮湿气候下也不易生霉。而过去的手艺也比现在精巧用心,一经一纬,包括提手上的包绳,都更有味道。只有14公分,很少见(生产中不太用得上)。也正因如此,置于桌上,放几只水果,或是插几枝花,都小巧可爱。大约是七八十年代的产物,品相完好,红色塑料绳编织的提手部分精巧细致,只是某一角的竹篾有不易察觉折断。

· 引 言 ·

刚刚过去的端午节,加上不少人居家,让电视剧《梦华录》火起来。这部古装剧改编自关汉卿的四折元杂剧《赵盼儿风月救风尘》,上线第5天播放量已超7亿次,豆瓣评分开分即达8.3分。目前。该剧评分已经高达8.8分。

《梦华录》对原著人设进行了扩充,讲述了赵盼儿、宋引章、孙三娘三姐妹携手将小茶社开成汴京最大酒楼的故事。剧中呈现的饮茶环境、饮茶方式、还有茶具和各色的茶点,引起了许多爱茶人对宋代人们生活的向往。

今天,中华合作时报·茶周刊全媒体小编对《梦华录》中体现的茶元素进行一次盘点。咱们一边学习,一边追剧!

宋代人喝什么茶?

北苑贡茶

北宋时期最顶流的茶品当属产于建州(今福建建瓯)的北苑官焙(贡茶)。这是一种源于唐代福州研膏茶工艺的蒸青紧压团茶。在宋代经历了丁谓和蔡襄两次重要的技术改革。苏轼诗云:“武夷溪边粟粒芽,前丁后蔡相宠加。”

陈晓饰演的男主角顾千帆在第1集中说:“龙凤茶之所以名龙凤,是因为里面含有龙脑香。”宋代贡茶中有龙脑香是真的,但也只是贡茶才有,一般百姓(茶农)就算能喝到北苑团茶也是不加龙脑的。蔡襄所著《茶录》中说:“茶有真香,而入贡者微以龙脑和膏,欲助其香。

建安民间试茶皆不入香,恐夺其真。”不过北苑贡茶又叫龙凤团茶并不是因为加了龙脑香,而是因为压制团茶的模具上雕有龙凤图案,紧压出的茶也就有龙凤的图案。故名龙凤团茶或者龙茶。

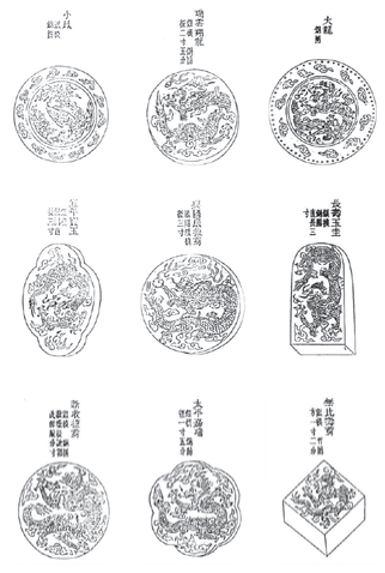

龙凤图案的茶银模图。

不过,北苑官焙的龙凤团茶是顶流,一般人家并不容易喝到。就算是官宦之家也须是皇帝恩赐才能分到一些。

青凤髓

第1集中,顾千帆手下点的青凤髓确有其茶,也是北苑茶中的一种,属于蒸青紧压茶。《红楼梦》中所说的“古鼎新烹凤髓香,那堪翠斝贮琼浆”就是这种茶。对于即便著于清代的《红楼梦》,青凤髓也是极其古意与清雅。

双井白芽茶

民间制作的茶称为草茶,更可能是不经压制的散茶。产于江西省修水县的双井茶就是草茶中的佼佼者。欧阳修认为“十斤茶养一两芽”的双井白芽是草茶中最好的。黄庭坚、司马光、苏轼、杨万里、梅尧臣等也多次赋诗赞颂双井茶。

灵隐佛茶

佛教自传入中原以来就与茶事相伴。除了茶有破睡之功外,南方寺庙所在也大多适合茶树生长。种茶、制茶与奉茶常常作为佛门清修。佛茶指的是由僧人自己栽种、制作的茶,大多用于供奉佛祖、僧人自饮及招待香客。

唐陆羽在《茶经》中记载“钱塘生天竺、灵隐二寺”。灵隐佛茶被认为始于唐而盛于南宋。剧情设定的北宋时期确实产量并不算高。而到了南宋时期,灵隐佛茶和浙江另一款著名佛茶——普陀佛茶并驾齐驱,合称“浙江佛茶”,列为贡茶。

宋代人怎么喝茶?

点茶

宋代“点茶”之风盛行,《梦华录》就对“点茶”进行了细致的展示。把“点茶”中“碾茶、热盏、击拂、水痕”等制作流程一一呈现。

刘亦菲饰演的女主角赵盼儿在剧中不仅开茶社,还是位“点茶”高手。宋代饮茶最主流的方式就是将茶磨碎、研细,最好还要用罗筛出细末,然后将茶粉放入烫热的盏中,先加一点水调成糊状,再一边加水一边击拂出均匀细腻的泡沫。这就叫做“点茶”。点好的茶可以直接一个人喝掉,也可以像剧中用小勺舀到小杯中与他人分享。

剧中提及的“茶百戏”,也让观众们充满好奇。其实,“茶百戏”就是从“点茶”演变而来的。相对于适合饮用的“点茶”,“茶百戏”所用的茶汤更浓而不适合品饮,只适合观赏。在浓茶汤击拂出的泡沫上,用专门的器具蘸水来作画,所以又叫作“水丹青”,类似于国画中墨分五色的原理。创作“水丹青”不但需要画功,还考验“点茶”的基本功,因为只有打出更为绵密持久的泡沫才有作画和欣赏的时间。

煎茶

剧中的茶博士在制作“煎茶”。

从唐代就流行起来的“煎茶”在宋代并没有因为过时而遭受鄙视,相反很多文人认为这种前朝饮法很有古意。“煎”就是煮的意思。宋代烹茶只煎水不煎茶,也就是用烧开的水冲点茶末,所以叫“点茶”。而唐代则是将研碎的茶投入烧沸的水中煮,所以叫“煎茶”。

在陆羽著《茶经》之前,人们煎茶时还会一并放些葱、姜、茱萸等等,大致能起到发散祛瘴的作用。但陆羽认为加了太多调料的茶简直就是沟渠中的废水,不堪为饮。“煎茶”只要用少许盐调味即可。湖南的姜盐豆子茶还保留了这种古老的饮茶方式,特别适合生活在山区的人饮用。

剧中首先出现的茶品“紫苏饮子”,为赵氏茶坊的当红饮品。只见赵盼儿右手提壶,左手收于背后,茶壶离茶杯三尺远,一起一落间茶水便倒于杯中,整套动作行云流水,动作轻盈曼妙,看起来赏心悦目,在座的茶客都忍不住称赞叫绝。

“紫苏饮子”在古代也被称为“紫苏熟水”,熟水即是古代的饮料。

明代高濂曾在《遵生八笺》中介绍过紫苏熟水的做法:“取叶,火上隔纸烘焙,不可翻动,修香收起。每用,以滚汤洗泡一次,倾去,将泡过紫苏入壶,倾入滚水。服之,能宽胸导滞。”由此可见,制备紫苏熟水需要将紫苏叶用火炙逼出其香味,冲泡饮用与茶叶基本上类似,并且都强调了热饮。

宋代人的泡茶、喝茶器具有哪些?

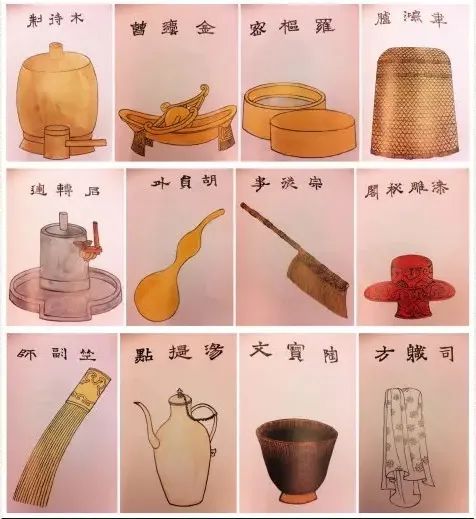

十二先生

剧中,管云鹏饰演的陈廉在每一集片尾都会为大家介绍一个宋代文化知识。其中一集,他饶有兴致地介绍了宋代的“点茶”茶器——“十二先生”,让观众们不禁对“十二先生”充满了好奇。

审安老人的《茶具图赞》中的“十二先生”。

上面的“十二先生”图出自南宋审安老人的《茶具图赞》。审安老人真实姓名不详,他于宋咸淳五年(公元1269年)集宋代点茶用具之大成,以传统的白描画法画了十二件茶具图形,称之为“十二先生”。并按宋代官制冠以职称,赐以名、字、号,足见当时上层社会对茶具钟爱之情。

“十二先生”中,专门用来储存茶饼的焙笼称为“韦鸿胪”,用于捣茶的茶臼称为“木待制”,碾茶的茶碾称为“金法曹”,磨茶用的茶磨称为“石转运”,用来入茶的是“胡员外”,筛茶用的茶罗称为“罗枢密”,清茶用的茶帚称为“宗从事”,盛茶用的盏托称为“漆雕密阁”,茶盏称为“陶宝文”,注汤用的汤瓶叫做“汤提点”,调沸茶汤用的茶筅叫做“竺副帅”,清洁茶具用的茶巾叫做“司职方”。

建盏

剧中,赵盼儿就着茶博士的位置坐下,用竹茶则舀出茶粉放入一个黑盏中。这种深色的盏就是主产于建安(今福建建阳)的建盏。“茶色白,宜黑盏”。宋代冲点出的茶有丰富的泡沫,泡沫越洁白、细腻、持久,说明茶品和茶艺越好。深色的茶盏能够突显茶色的白,于是在北宋斗茶的盛行之下,建盏也随之备受推崇。而底色青黑的建盏本身也十分具有观赏价值。徽宗说“玉毫条达者为上”。也就是说建盏内部有银白玉色的直条花纹的为上品,这就是“兔毫盏”。

龙泉青瓷

《梦华录》中,从喝茶茶具到茶坊装饰都出现了龙泉青瓷。“青如玉、明如镜、声如磬”的龙泉青瓷为典雅的茶坊添加了满满的江南水乡韵味。

龙泉青瓷始于三国两晋,盛于宋元,在南宋时达到巅峰,以哥窑、弟窑瓷器享誉海内外。2009年9月30日正式入选联合国教科文组织的世界非物质文化遗产保护名录,是我国唯一一个入选世界保护名录的陶瓷“非遗”。

今日话题讨论

今天,关于《梦华录》中的茶文化知识分享就先到这里了。

您还在《梦华录》中看到哪些茶知识?请在评论区留言!

最后祝各位茶友开心追剧,健康饮茶!

出品:中华合作时报·茶周刊全媒体

若有侵权请联系删除