喝茶,即一个看其形、观其色、闻其香、品其味的过程,在这个过程中享受着千变万化的香气和滋味带给感官的愉悦。

茶叶滋味是人的味觉器官对茶叶中呈味成分的综合反应。因此各种呈味成分含量多少,彼此之间比例的改变都会影响茶汤滋味。

品茶是一个学习的过程,要想学会品茶,没有捷径,主要还是要多喝。学品茶之前,先了解一下茶味有哪些类型以及茶叶的成分构成。

这些描述可能对初学者来说有点抽象,感觉看起来都差不多,但是随着喝茶的增多,慢慢就能分辨茶中的细微差别。

1

茶味类型

1

浓烈型

Welcome to choose

原料采用嫩度较好的一芽二三叶,芽肥壮,叶肥厚,内含的滋味物质丰富或采用良种鲜叶,制法合理,一般用于描述绿茶的滋味,这类味型的绿茶还具有清香或熟板栗香,叶底较嫩,肥厚,外形较壮,尝味时,开始有类似苦涩感,稍后味浓而不苦,富有收敛性而不涩,回味长而爽口有甜感,似吃新鲜橄榄。属此味型的茶有安徽屯绿茶、江西婺源的婺绿等。

02

浓强型

Welcome to choose

采用嫩度较好,内含滋味物质丰富的鲜叶或良种或大叶种鲜叶为原料,红茶制法,萎凋适度偏轻,揉切充分,发酵程度偏轻的红碎茶滋味属此类型。所谓“浓”表明茶汤浸出物丰富,当茶汤吮入口中时,感觉味浓黏滞舌头,“强”是指刺激性大,茶汤初入口时有黏滞感,其后有较强的刺激性。此味型是优质红碎茶的典型滋味。

03

浓醇型

Welcome to choose

鲜叶嫩度较好,制造得法,茶汤入口感到内含物丰富,刺激性和收敛性较强,回味甜或甘爽。属此味型的茶有优质工夫红茶、毛尖、毛峰及部分青茶等。

04

浓厚型

Welcome to choose

鲜叶嫩度较好,叶片厚实,制法合理,茶汤入口时感到内含物丰富,并有较强的刺激性和收敛性,回味甘爽。属此味型的茶有舒绿、遂绿、石亭绿、凌云白毫、滇红、武夷岩茶等,浓爽也属此味型。

05

醇厚型

Welcome to choose

鲜叶质地好,较嫩,制工正常的绿茶,红茶,青茶均有此味型。如毛尖、庐山云雾、水仙、乌龙、包种、铁观音、川红、祁红及部分闽红等。

06

陈醇型

Welcome to choose

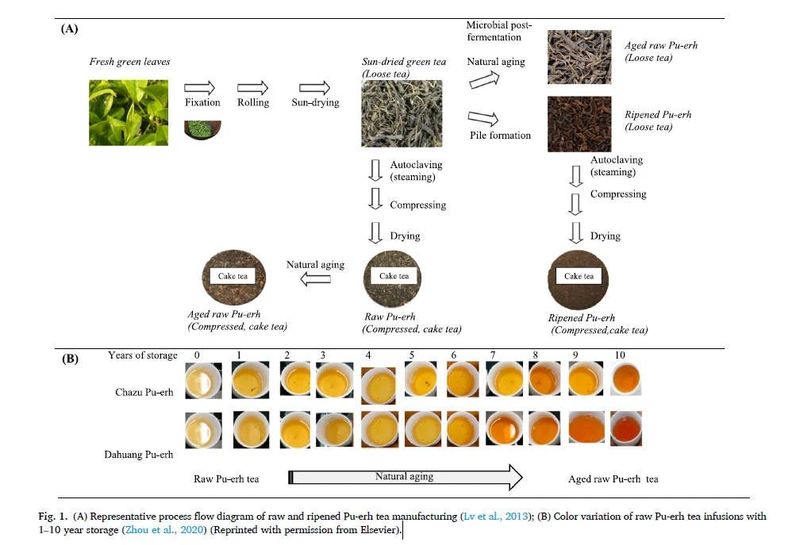

制造中有发水焖堆的陈醇化过程。属此味型的有六堡茶、普洱茶等。

07

鲜醇型

Welcome to choose

鲜叶较嫩,新鲜,制造及时,绿茶、红茶或白茶制法,味鲜而醇,回味鲜爽。属此味型的茶有太平猴魁、高级烘青、大白茶、小白茶、高级祁红、宜红等。

08

鲜浓型

Welcome to choose

鲜叶嫩度高,叶厚,芽壮,新鲜,水浸出物含量较高,制造及时合理,味鲜而浓,回味爽快。属此味型的茶有黄山毛峰、茗眉等。

09

清鲜型

Welcome to choose

鲜叶为一芽一叶,新鲜,红茶或绿茶制法,加工及时合理,有清香味及鲜爽感。属此味型的茶有蒙顶甘露、碧螺春、雨花茶、白琳工夫及各种银针茶。

10

甜醇型

鲜叶嫩而新鲜,制造讲究合理,味感甜醇。属此味型的茶有安化松针、恩施玉露、白茶及小叶种工夫红茶。醇甜、甜和、甜爽都属此味型。

11

鲜淡型

Welcome to choose

鲜叶嫩而新鲜,鲜叶中多酚类、儿茶素和水浸出物的含量均少,氨基酸含量稍高,制造正常,茶汤入口鲜嫩舒服、味较淡。属此味型的茶有君山银针、蒙顶黄芽等。

12

醇爽型

Welcome to choose

鲜叶嫩度好,加工及时合理,滋味不浓不淡,不苦不涩,回味爽口者属此味型。如黄茶类的黄芽茶及一般中上级工夫红茶等。

13

醇和型

Welcome to choose

滋味不苦涩而有厚感,回味平和较弱。如黑茶类的湘尖、六堡茶及中级工夫红茶等。

14

平和型

Welcome to choose

鲜叶较老,整个芽叶约一半以上已老化,制造正常。属此味型的茶很多,有红茶类、绿茶类、青茶类、黄茶类的中下档茶及黑茶类的中档茶。

属此味型的各类茶除具有平和、有甜感及不苦不涩的滋味外,还具有其他品质特点,如红茶伴有红汤、香低、叶底花红;绿茶伴有黄绿色或橙黄色,叶底色黄绿稍花杂;青茶有橙黄或橙红汤色,叶底色花杂;黄茶伴有深黄汤色,叶底色较黄暗;黑茶伴有松烟香等。

2

味道的形成

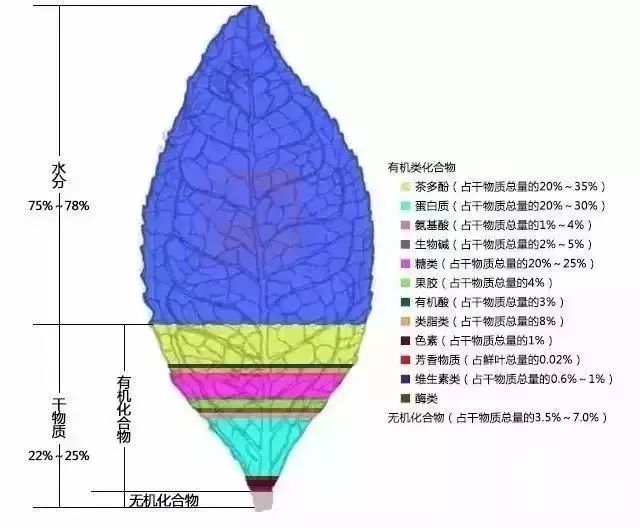

茶叶的滋味,是由几十种呈味物变化的综合反映。不同茶叶因其呈味成分的种类、含量、比例的不同,其所表现出来的滋味也不同。

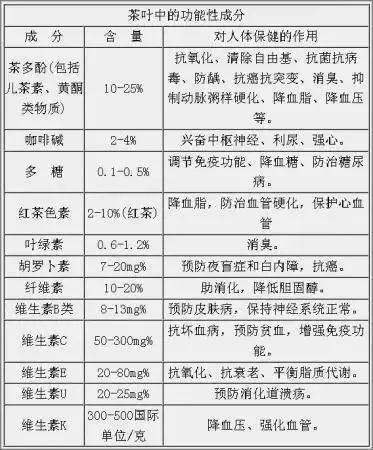

茶叶的内含物质非常丰富,到目前为止,茶叶中经分离、鉴定的已知化合物有700多种。

茶叶中的化学成分

01

水分(75%~78%)

水分是茶树生命活动中必不可少的成分,是制茶过程一系列化学变化的重要介质。制茶过程中茶叶色香味的变化就是伴随着水分变化而变化的。因此,在制茶时常将水分的变化作为控制品质的重要生化指标。

茶鲜叶的含水量一般为75%~78%,鲜叶老嫩、茶树品种、季节不一,含水量也不同。一般幼嫩芽叶、雨水叶、露水叶、大叶种,雨季、春季的含水量较高,老叶、中小叶种和旱季、晴天叶含水量较低。

02

茶多酚(占干物质总量的20%~35%)

茶叶多酚类物质是存在于茶树中以儿茶素为主体的三十多种多酚类化合物的总称,亦称“茶鞣质”、“茶单宁”,包括儿茶素类、黄酮及黄酮苷类、花青素和花白素类、酚酸和缩酚酸类等四大类物质。

茶多酚是茶叶区别于其他植物的很重要的一类化合物,且是茶叶保健功能的首要成分。茶多酚的含量一般占干物质总量的20%~35%,茶叶中多酚类的含量受很多因素影响,比如环境,茶树品种,老嫩程度等。

在茶多酚总量中,儿茶素约占70%,它是决定茶叶色、香、味的重要成分。

03

蛋白质(占干物质总量的20%~30%)

茶叶中的蛋白质含量占干物质量的20%~30%,能溶于水直接被利用的蛋白质含量仅占1%~2%。这部分水溶性蛋白质是形成茶汤滋味的成分之一。

04

氨基酸(占干物质总量的1%~4%)

氨基酸是组成蛋白质的基本物质,含量占干物质总量的1%~4%。茶叶中的氨基酸已发现有茶氨酸、谷氨酸、天门冬氨酸等26种,且各种氨基酸季节变化规律明显,氨基酸总量表现为春高、秋低、夏居中的趋势,这也是春茶较为鲜爽的原因。

对于茶叶来说,氨基酸可是个宝贝,是茶叶鲜爽味的主要贡献者,它不仅在口感上中和了多酚类、咖啡碱的苦涩味,同时也能演化出千遍万化的迷人香气,是高等级茶品不可或缺的一部分。

05

生物碱(占干物质总量的2%~5%)

茶叶中的生物碱包括咖啡碱、可可碱和条碱。其中以咖啡碱的含量最多,约占干物质总量的2%~5%;其他含量甚微。

咖啡碱具有苦味,咖啡碱的含量在茶树中各部位有较大差异,以叶部最多,茎梗较少,在新梢中随着叶片的老化而下降,且随季节有明显变化,一般夏茶比春茶含量高。

咖啡碱易溶于水,是形成茶叶滋味的重要物质,亦可作为鉴别真假茶的特征之一。咖啡碱对人体有多种药理功效,如提神、利尿、促进血液循环、助消化等。

06

糖类(占干物质总量的20%~25%)

茶叶中的糖类物质包括单糖、寡糖、多糖及其少量其他糖类。其含量占干物质总量的20%~25%。

单糖和双糖又称可溶性糖,易溶于水,含量为0.8%~4%,是组成茶叶滋味的物质之一。茶叶中的多糖包括淀粉、纤维素、半纤维素和木质素等物质,含量占茶叶干物质总量的20%以上,多糖不溶于水,是衡量茶叶老嫩度的重要成分。茶叶嫩度低,多糖含量高;嫩度高,多糖含量低。

07

果胶(占干物质总量的4%)

茶叶中的果胶等物质是糖的代谢产物,含量占干物质总量的4%左右。果胶的存在有利于茶叶加工过程中手工揉捻成形,且跟茶汤粘稠度等有关。水溶性果胶是形成茶汤厚度和外形光泽度的主要成分之一。

茶叶中的化学成分

08

有机酸(占干物质总量的3%)

茶叶中有机酸种类较多,含量为干物质总量的3%左右。

茶叶中的有机酸多为游离有机酸,如苹果酸、柠檬酸、琥珀酸、草酸等。在制茶过程中形成的有机酸,有棕榈酸、亚油酸、乙烯酸等。

茶叶中的有机酸是香气的主要成分之一,现已发现茶叶香气成分中有机酸的种类达25种,有些有机酸本身虽无香气,但经氧化后转化为香气成分,如亚油酸等;有些有机酸是香气成分的良好吸附剂,如棕榈酸等。

09

类脂类(占干物质总量的8%)

茶叶中的类脂类物质包括脂肪、磷脂、甘油脂、糖酯和硫酯等,含量占干物质总量的8%左右。对形成茶叶香气有着积极作用。类脂类物质在茶树体的原生质中,对进人细胞的物质渗透起着调节作用。

10

色素(占干物质总量的1%)

茶叶中的色素包括脂溶性色素和水溶性色素两部分,含量仅占茶叶干物质总量的1%左右。脂溶性色素不溶于水,有叶绿素、叶黄素、胡萝卜素等。水溶性色素有黄酮类物质、花青素及茶多酚氧化产物茶黄素、条红素和茶褐素等。

脂溶性色素是形成干茶色泽和叶底色泽的主要成分。六大茶类的色泽均与茶叶中色素的含量、组成、转化密切相关。

11

芳香物质(占鲜叶总量的0.02%)

茶叶中的芳香物质是指茶叶中挥发性物质的总称。在茶叶化学成分的总含量中,芳香物质含量并不多,一般鲜叶中含0.02%,绿茶中含0.005%~0.02%,红茶中含0.01%~0.03%。

茶叶中芳香物质的含量虽不多,但其种类却很复杂。据分析,通常茶叶含有的香气成分化合物达三百余种,组成茶叶芳香物质的主要成分有醇、酚、醛、酮、酸、酯、内酯类、含氮化合物、含硫化合物,碳氢化合物、氧化物等十多类。

鲜叶中的芳香物质以醇类化合物为主,低沸点的青叶醇具有强烈的青草气,高沸点的沉香醇、苯乙醇等,具有清香、花香等特性。

12

维生素类(占干物质总量的0.6%~1%)

茶叶中含有丰富的维生素类,其含量占干物质总量的0.6%~1%。维生素类分水溶性和脂溶性两类。

脂溶性维生素有维生素A、维生素D、维生素E和维生素K等。维生素A含量较多。脂溶性维生素不溶于水,饮茶时不能被直接吸收利用。

水溶性维生素有维生素C、维生素B1、维生素B2、维生素B3、维生素B5、维生素B11、维生素P和肌醇等。维生素C含量最多,人们通过饮茶可以吸取一定的营养成分。

13

酶类

酶是一类具有生理活性的蛋白体,是生物体进行各种化学反应的催化剂,具有功效高、专一性强的特点。离开这类化合物,一切生物包括茶树在内就不能生存,茶树物质的合成与转化,也依赖于这种物质的催化作用。

酶是一种蛋白体,在茶树生命活动和茶叶加工过程中参与一系列由酶促活动而引起的化学变化,故又被称为生物催化剂。

酶蛋白在高温或低温条件下有易变性失活的特点。各类酶均有其活性的最适温度范围,一般在30C~50℃范围内酶活性最强。酶若失活、变性,则就丧失了催化能力。

茶叶加工就是利用酶具有的这种特性,用技术手段钝化或激发酶的活性,使其沿着茶类所需的要求发生酶促反应而获得各类茶特有的色香味。

如绿茶加工过程中的杀青就是利用高温钝化酶的活性,在短时间内制止由酶引起的一系列化学变化,形成绿叶绿汤的品质特点。

红茶加工过程中的发酵就是激化酶的活性,促使茶多酚物质在多酚氧化酶的催化下发生氧化聚合反应,生成茶黄素、茶红素等氧化产物,形成红茶红叶红汤的品质特点。

普洱茶加工中没有高温烘焙,因此酶促作用才可以长期进行。其后的自然发酵,就是在茶叶内源酶和微生物的共同作用下, 分解转化茶叶的蛋白质、 生物碱、多酚、多糖等大分子物质,生成呈甜、呈香、呈醇类成份,并减少或消除青杂气及各种令人不习惯、不愉快杂味、杂气,才得以“越存越香”。

14

无机化合物占干物质总量的3.5%~7.0%

茶叶中无机化合物总称为灰分,是指茶叶经550灼烧灰化后的残留物,茶叶灰分占干物质总量的3.5%~7.0%,分为水溶性和水不溶性两部分。灰分主要是一些矿物质元素及氧化物。

灰分中能溶于水的部分称之为水溶性灰分,占总灰分的50%~60%。嫩度好的茶叶水溶性灰分较高,粗老茶、含梗多的茶叶总灰分含量高。

灰分是出口茶叶质量检验的指标之一,一般要求总灰分含量不超过6.5%。

茶树鲜叶中水分占绝大比例,鲜叶经加工制成干茶以后,一般只要求保留4-9%的水分。因此,通常需要4kg多鲜叶才能建造1kg干茶。

干茶中约有35-45%的物质是能溶于沸水的,这部份能溶于沸水的物质统称为“水浸出物”,由于鲜叶的老嫩不同,其所制成的茶叶的水浸出物含量也不一样。

水浸出物中包含着各种各样的物质,如上文所提到的茶多酚、咖啡碱、氨基酸、可溶性糖、果胶、无机成份、维生素、水溶色素和芳香物质等。其相对含量和比例共同决定着茶叶的口感和质量。

所以,学茶,先从了解这些物质开始吧!

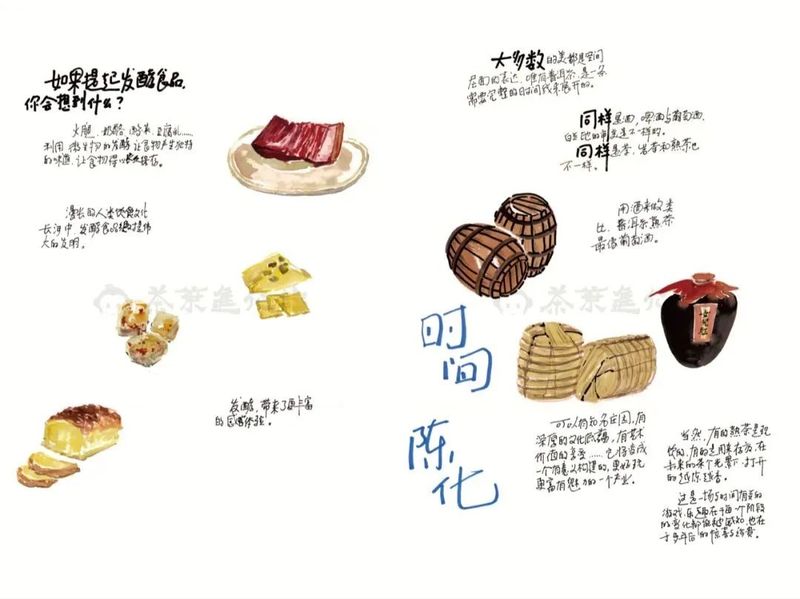

1、浅谈发酵食品

2、茶的最初形态是什么样呢?

3、茶的功能性与传播

4、茶的杀菌作用与茶文化传播

5、茶的补充膳食纤维作用与茶文化传播

6、咖啡碱的刺激作用与茶文化传播

7、茶与现代社会生活的关系

8、普洱茶与当代人肠道菌群养护

9、普洱茶保健的部分机理浅谈

人类文明的兴起伴随着非常多的材料和技术。

茶是东亚祖先驯化出来的重要物产,它联合了中原和草原,汉地与藏地,通过茶马古道将中国文化带向世界。

发酵则是全世界文明发展过程当中不可或缺的技术,是文明的催化剂,帮助人类提高了生存优势。

1、浅谈发酵食品

所谓发酵食品就是人类利用微生物将食材进行再加工获得的食品。

一本书名为《食品微生物学》的教科书,其中前言说,在7000年前,已有人类在采食菌菇。

我觉得野生菌不能算作发酵食品,而且人类最早食用野生菌的时间应该远早于符号记载。

但发酵食品和野生菌还是有很多相同点的。

一些小麦粉,给它加点水,揉成个面团,放碗里忘了。不久之后一些真菌就会发生,这些真菌会把面粉里很多营养物质的微观结构改变。微生物不但改变了面团的物理结构,也增加了面团的风味。古巴比伦人把这个发酸的面团拿去烘烤,就做成了类似今天的面包。这个事件可能诞生在6000年前的一次偶然。

发酵现象更多时候与食物储存有关。

今天的城市人对于食物发酵与储存没有像古人那样的重视,这是因为今天不但有冰箱,还有超市,让我们每天都有新鲜的肉类和蔬菜可以食用。

虽然古人在某些特定时间和区域也有类似今天冰箱的设备,但却没有现代化农牧产品供应体系。如果不做好食物储备,是没法儿生存的。

食物储备,与发酵相辅相成。

比如葡萄没有办法长期储存,做成葡萄干就可以多存一阵子,要是做成葡萄酒就可以存十几年到上百年。新鲜的肉类也没办法储存,古人会在肉里添加一些盐,做成腊肉,火腿一类的发酵食物。

为什么要放盐?因为如果不放盐,微生物的生长不受控,很快肉会完全腐烂,全部营养都被微生物消耗殆尽。放盐会使微生物的生长受到控制。所以想做出好吃的火腿就要掌握一个度,让微生物产生对人类有用的变化,而又不至于消耗掉过多的营养。

葡萄酒也是一样。葡萄里面有糖,但要是只有糖的话,微生物就会疯长。所以酿造葡萄酒还需要关注葡萄皮中的单宁,糖是微生物的养料,而单宁会把微生物控制在合理范围。

除了利用成分控制微生物,也可以利用环境控制微生物。

因纽特人的传统美食腌海雀,整个制作过程不用加盐,捕获的海雀也不去毛不去内脏,完整地塞进一只新鲜的去掉内脏的海豹皮囊中。然后把海豹挤除空气封好口,埋在石窖里发酵半年左右,就可以直接吃了。在北极圈内,寒冷的气候让微生物难以爆发,有一个外壳的保护足够了。

发酵技术的本质,一方面是给微生物提供营养,另一方面是给微生物一定控制。

不同的自然环境与不同的文化传统,会产生不同的发酵技术。

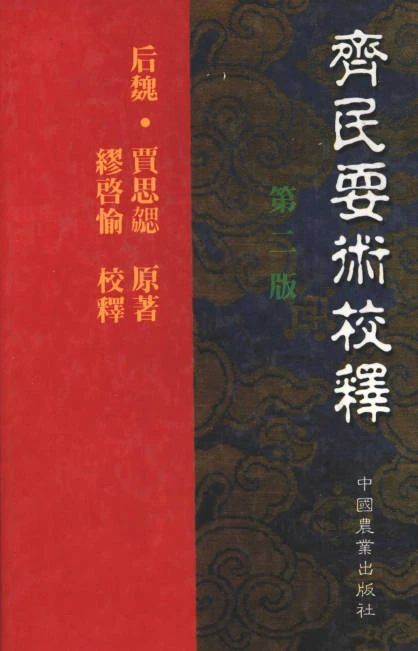

在南北朝时期的《齐民要术》当中,可以看到当时中国人对发酵已经利用到出神入化的地步。各种谷物各种肉类都可以变着花样发酵。

这时的发酵已经不再仅仅是为了储存食物,更是为了追求美味了。

对于游牧世界来说,牛羊奶十分重要。没有办法长期储存的新鲜牛羊奶,就可以通过发酵变成可储存的食物。世界上任何一个对牛奶有强需求的民族,都会产生出各自制作奶酪的方法。而雪域高原的藏民不单会做奶酪,还会先把牛奶当中的酥油提出来。酥油大概可以存一年左右,存放一段时间的酥油内质会被微生物部分改变,更利于消化,也属于一种冷门的发酵食品。

近年出版的一本讲发酵食品的书《不生不熟》,提出了一个颠覆性的观点:人类在学会用火之前,就学会了发酵。

作者给出的理由是差不多190万年前,我们的祖先直立人的臼齿就开始变小,这说明从那个时候开始,人类吃的食物变得好咀嚼了。但人类学会用火的时间是大概50万年前。

什么让食物变软的呢?发酵。人类在漫长的进化路途中,发酵早已深度参与。

但人与微生物的关系并非一帆风顺。

17世纪,在显微镜发明之后,人们直接看到了微生物。到了19世纪,科学家又提出了“病菌”这种概念,由于片面的认识和宣传,当时的人们把微生物视为病源,尽力躲开。

这是胡适写给儿子的一封家书片段,当时知识分子的观念可见一斑:

“你要记得下面几件事: (1)不要买摊头上的食物,微生物可怕。(2)不要喝生水冷水,微生物可怕。……”

发酵食品也在潮流中受到了一定程度的波及。无菌食品成为了一种风尚。

远离微生物不是人体需要的生存方式,导致了今天人类的很多健康问题。

所幸,随着人体微生物组研究的大量实质性进展,越来越多的报道也在传播微生物的正面价值,发酵食品迎来了一个全新时代。

2、茶的最初形态是什么样呢?

茶叶作为一种被人类驯化的重要植物,深度参与了人类文明进程。是目前世界上流布范围最广的饮料。

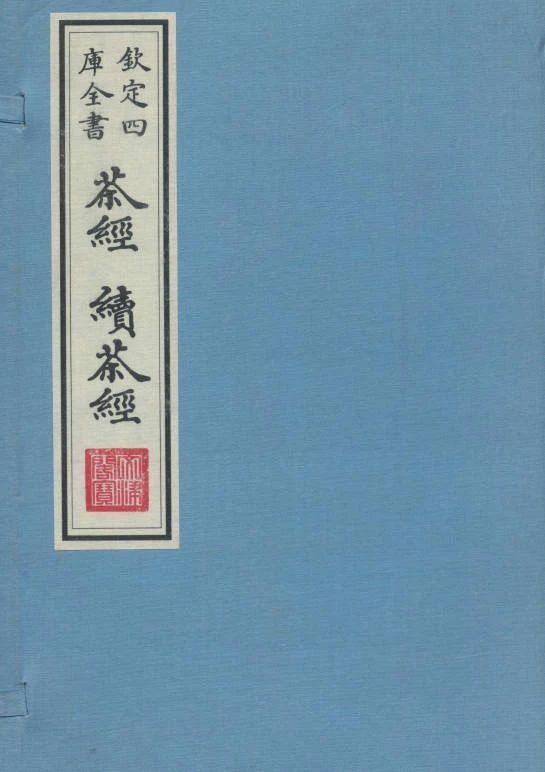

对茶叶的最初利用,公认始于中国。我们熟悉的陆羽《茶经》中就有这样的文字:“茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公...”

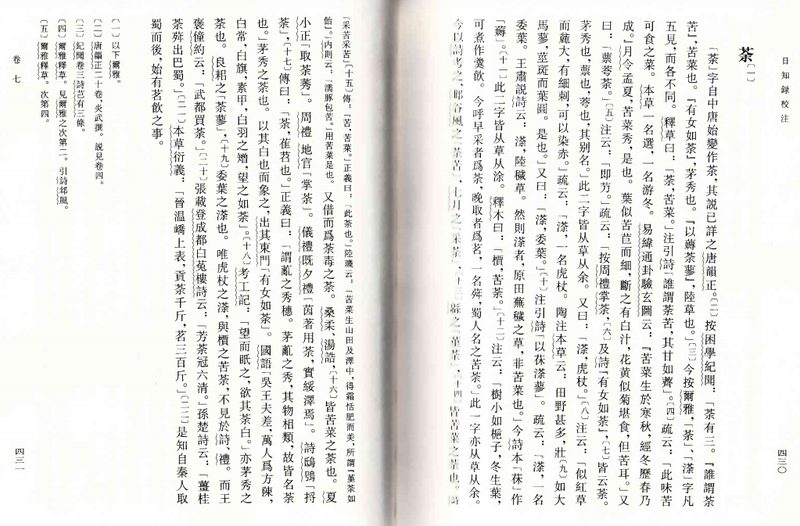

早期汉字中没有“茶”字,“荼”就被拿来暂代茶用。大学问家顾炎武在《日知录》说:“‘荼’字自中唐始变作‘茶’。”

“荼”的本字义是一种多余的草,应该除掉的苦草。用这个字来指代茶,可以想象汉文化早期对待茶的态度。

而“茶”这个文字要等到陆羽的时代之后才开始被广泛传播和确立,文字形成共识的同时也说明“茶”正式融入了的汉文化生活。

茶来自何方?

继续看《日知录》,顾炎武在大段的史料推导后,从字缝中读出结论:“是知自秦人取蜀而后始有茗饮之事。”

以下为引文:

《日知录校注》(清)顾炎武 著,陈垣(校注)安徽大学出版社,2018

秦国占领蜀地发生在战国期间。秦人取蜀意义很大,比如李冰父子被秦王派去蜀地,之后修都江堰等等故事。秦人取蜀的底层价值在于古华夏文明与古蜀文明的交融,二者共同塑造了后来的中华文明。

蜀地在中原的南方,茶来自南方。正所谓“茶者,南方之嘉木也。”

除了文字学,还有语言学上的证据。

北京大学汪峰教授在文章《语义演变、语言接触与词汇传播——*la“茶”的起源与传播》中推导出,“茶”的最早源头就是彝缅语的*la,最可能的来源是在云南广为分布、且与傣语有接触的彝语支语言。

说得简单粗暴点:汉族语言中的“茶”,借自西南的彝语支民族。

还有一则材料。

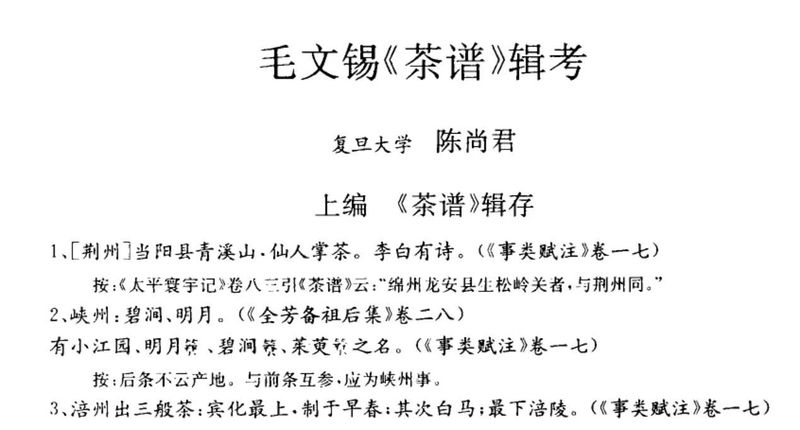

五代·毛文锡《茶谱》:“泸州之茶树獠,常携瓢置,穴其侧。每登树采摘芽茶,必含于口,待其展,然后置于瓢中,旋塞其窍。归必置于暖处。其味极佳。又有粗者,其味辛而性熟。彼人云:饮之疗风。通呼为泸茶。”

泸州就是今天四川的泸州,这里的泸茶显然是一种发酵茶,与中原茶饮迥然不同。在汉语文献记载中,几乎为孤例。

这种不用火,单用发酵做出来的茶,在今天也有。比如德昂族就有一种酸茶做法,将新鲜的茶叶用芭蕉叶包裹,放入土坑内埋几天至几十天后取出,将茶叶放在阳光下揉搓,晾晒几天,然后又用芭蕉叶包裹放入深坑,再埋几天到几十天,最后取出晒干即成。

类似的东西在布朗族、景颇族中也有,不同地区对于酸茶发酵的时间掌握不同。从地理分布上说,在泰国、缅甸、老挝,甚至日本也有原理类似的存在。

联系起上个小节所谈的内容,人类对于发酵的利用要早于对火的利用,掌握发酵比掌握用火要容易。在此基础上,可以想象:酸茶(发酵茶)的出现,早于绿茶等(一切加工过程中需要用到火的茶)。

酸茶(腌茶)一般是当菜吃或者当小零食吃,跟现代汉地对茶的使用方式区别很大。

今天泰国缅甸地区做的酸茶Maing,可以拌着盐、糖浆、花生、炸猪皮等等一起吃。

东南亚酸茶Maing的发音非常接近“茗”,这或许不是偶然,“茗”字本身也暗含着品饮方式。早期汉语中的茗,常常以“茗粥”形式出现,比如王维《赠吴官》:“长安客舍热如煮,无个茗糜难御暑。”苏轼《绝句》:“偶为老僧煎茗粥,自携脩綆汲清泉。”

《茶经》中也有摘记:“郭弘农云:早取为荼,晚取为茗”。

早采的嫩茶,芽茶用来做“荼”,“荼”就是煮水喝的叶子,这种喝法,后来就变成今天的“茶”。晚采的粗叶,则用来做“茗”,做Maing(腌茶)这样的东西,用来做菜做粥。

在今天,日本的酸茶Awabancha(阿波番茶,在中国也叫阿波晚茶)就主要被用来做茶粥。Bancha有粗茶和晚茶的意思,意味着鲜叶采摘时间比较晚。(参考《茶叶微生物产品学》黄友谊 编著)

酸茶工艺在不同地区不同民族中也有细微的差别。

人们使用火的成本逐渐降低后,有些酸茶的制作也开始加入火,先杀青后腌制出来的酸茶,叶形保留会更完整。

茶的这种用法也符合人类对于植物驯化的原始需求:满足食用。

这样的茶叶,在以烧烤为主食的民族中,对肠道健康的保护非常有意义。它的原理我们在本文最后一个章节讨论。

说到这里,茶叶的最早期形态开始有点模样了。

可能有人会提出疑问,直接通过鲜叶干燥得到的白茶形态会不会更早?白茶确实有可能更早的零星出现。但是习惯性食用茶叶的话,白茶作为食用的利用率会比发酵茶低很多,这一点之后的篇章谈到发酵原理时会再做解释。

3、茶的功能性与传播

我们盘点一下茶的功能:

第一,它能够降低大量食用烧烤的燥热。

第二,它能够让人在炎热的环境下保持一份头脑的清醒。

第三,它是一种蔬菜,作为膳食纤维的补充。

第四,通过咀嚼茶叶,可以利用酚类的杀菌作用杀死口腔和肠胃里的有害细菌。

第五,解油腻。

还可以继续补充第六第七等等……这里暂不延展。

但有一点可以确定,茶的用途越多,它就越容易与其它地区其它文化形态的发生嵌合。

4、茶的杀菌作用与茶文化传播

比如杀菌作用,在麦克法兰《绿色黄金》中提到“采食茶叶的猴子往往体格健康,生存能力强”,按照这种说法,茶叶在猴子文化中已经发挥作用,与猴子建立共生了。人类利用茶叶,开始也许是出于对猴子的模仿。这个观点有待更详尽的研究,但可以利用茶叶控制有害菌这一点,在今天也很有参考意义。

英国正是由于饮茶习惯的普及,间接解决了饮用水安全问题,从此人口素质提升,经济逐渐发达,成为一代帝国。

对于有意改善贫困的慈善组织来说,推广茶文化是个不错的选择。(本章叙述不再展开,相关案例可以参考《绿色黄金》)

5、茶的补充膳食纤维作用与茶文化传播

“宁可三日无粮,不可一日无茶”

“一日无茶则滞,三日无茶则病”

“茶是血,茶是肉,茶是生命”

——藏地谚语

茶叶能够补充膳食纤维,这一特点对缺乏蔬菜的牧区,尤其是雪域高原有重大意义。

清代檀萃在《滇海虞衡志》中写“西蕃之用普茶已自唐时”。也有民间传说,藏区的茶叶是文成公主带去的。从汉语文献记载看,西藏从唐代初期(公元七世纪)开始用茶。

但从藏地自身出发,用茶时间其实更早。如果认为茶叶是伴随佛教传入的,在公元三世纪(按不同谱系也有说四世纪到五世纪),吐蕃赞普拉托托日就有好佛之名。而民间佛教传入时间更早。

藏语中有专门指代“茶”的语词,听起来更像“槚”,这比“茶”的发音更为古远。从语言学角度来说,藏语中的“茶”大概率与汉语无关。杨海潮老师在《茶文化初传藏区的时间与空间之语言学考证》一文中,得出结论:“推测古代藏族人民(或其先民)最先是从滇川交界区域(而不是四川)认识到茶的。”

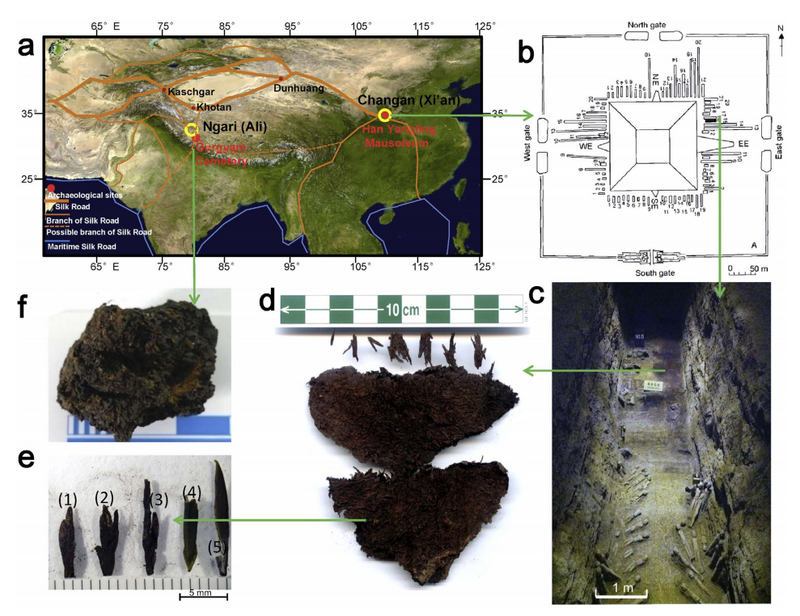

2016年,《scientific reports》刊登了中英联合考古报告,用考古实物证明在1800年前西藏已经开始用茶。

考虑到西藏到滇蜀的距离比中原更近,藏地用茶的历史还有大量可供研究的空间。

在今天,传统的藏民每天都要喝大量酥油茶,践行着“茶是生命”的行动。

木霁宏、陈保亚、徐涌涛、王晓松、李林、李旭6人,在1990年和马帮走了一百多天,从云南德钦到西藏昌都,又转到四川康定,完成了“茶马古道”命名,出版了《滇藏川“大三角”文化探秘》。

这里我引用一段书中的话:

“记得我们在中甸归化寺调查的时候,喇嘛捧上的第一道礼物便是酥油茶。我们咂上两口,面有苦色,碍于情面,故意赞不绝口。3天以后,我们开始领悟到酥油茶的力度和纯香。5天以后,我们不喝酥油茶更觉四肢无力了。我们琢磨准是上瘾了,就像抽烟喝酒一样。后来有一位藏医告诉我们,高原寒冷,蔬菜少,酥油茶既可增加能量,又可维持体内维生素。从此酥油茶成了我们的主食,我们每人都怀揣木碗一只,调查累了,就在雪水溪旁盘腿打坐,打上一壶酥油茶提精神。我们不仅在考察茶马古道的文化,我们同时已经开始进入了这个文化。”

开始进入藏区不习惯酥油茶,随后发现离不开酥油茶,这是很多在藏区旅居客的共识。藏区人民喝酥油茶的重点其实不仅在于补充能量,而更在于补充膳食纤维。

藏区自然环境恶劣,食物相对欠丰富,但最缺乏的不是谷物和肉类,而是蔬菜。

膳食纤维能帮助大便成型,缺乏膳食纤维会导致便秘,所以就有了“一日无茶则滞”的说法。

“滞”还算是小问题。但肠道菌群如果长期得不到膳食纤维的滋养就会萎缩,进而导致免疫系统屏障能力下降,人就容易生病。这就是大问题了,所谓“三日无茶则病”。

在缺乏膳食纤维供应的雪域高原中,如果能引入一种可补充膳食纤维的食品,无疑将提高这个地区人们的生存状态。

所以,藏民与茶叶一接触之后,就再也离不开了。雪域高原的人们对于茶叶的需求量非常之大。

但需要注意,藏区对于茶叶的需求,侧重于膳食纤维的摄取。所以藏区需要的茶不是汉地人喜欢的细嫩芽茶,而主要是粗老的边茶(形态一般是砖茶)。

边茶是用成熟晚采,甚至是刀割下来的茶树粗老枝叶为原料,利用微生物发酵制成。富含水溶性膳食纤维。

由于历史上往藏地运送茶叶困难,供应有限,所以边茶对于藏民极为珍贵。边茶的吃法也体现出了这种珍贵。

首先,边茶一定要“煮”。因为“泡”并不能保证膳食纤维的充分溶出,只有煮才能最大限度地榨出水浸出物。水温每高一点,能溶出的水溶性膳食纤维(水溶性多糖)都会多一点。

第二,茶渣也富含宝贵的膳食纤维。这里摘录茶渣的三种用法:1、“茶渣如油,给孩子吃”。2、穷人买不起砖茶,就捡喇嘛扔掉的茶渣吃。3、进藏马帮中赶马人都把茶渣喂给骡马,这样骡马走路明显更有劲。(参考《藏茶》李朝贵 李耕冬)

由于藏区不产茶,藏民又对茶叶有强需求,所以历代汉地政权都通过直接干预边茶供给来制衡西藏。“茶马互市”“边茶专卖”都是其中内容。

英国人在十九世纪尝到了茶叶贸易的甜头,不久也发现了西藏市场对于茶叶有着巨大需求,并做出判断,印度茶在西藏大有可为。

英国人为此尝试了很久,结果是,“印茶不能以西藏人自己的方式来饮用。如果印度茶用水煮沸,相比西藏人饮用的茶叶而言,它会变得非常苦,难以消化......他们并不准备饮用印茶。以至于即使在完全由英国统治的大吉岭,也会发现这里的大多数西藏人正在费力地从中国西部获取价格高至两到四倍的边茶。”这段话来自英属印度政府中的“西藏通”查尔斯·贝尔(Charles Bell)。(参考《印茶侵藏?——基于中英档案数据之研究》冯翔,载于《中国经济史研究》2020年第6期)

至于中方记载中,虽然对印茶入藏极度警惕,但对印茶品质却颇为不屑,认为印茶性燥而热,而且由于机器压制,有机油味,难以入口。

也有更“权威”的观点,比如学医5年的孙中山先生对中国茶和外国茶就有如下对比:

“就茶言之,是为最卫生,最优美之人类饮料,中国实产出之,其种植及制造,为中国最重要工业之一,前此中国曾为以茶叶供给全世界之唯一国家,今则中国茶叶商业已为印度、日本所夺。惟中国茶叶之品质,仍非其他各国所能及,印度茶含有丹宁酸太多,日本茶无中国茶所具之香味,最良之茶,惟可自产茶之母国即中国得之。”(参考《建国方略》孙中山)

这些看法虽然主观情绪重,但不妨碍其中的关键问题。

为什么印度茶在占尽价格优势的情况下,最终退出了西藏市场?

秘密在于发酵。(这还真是个秘密,茶叶发酵技术一度被要求保密。)

藏地用茶主要都是发酵过的边茶(又叫“藏茶”)。

吃边茶(藏茶),吃的是膳食纤维,茶叶叶底虽然基本由纤维构成,但大部分不能为人体所吸收。只有通过发酵之后,微生物把本来不溶于水的纤维分解成小段,形成水溶性膳食纤维,才更适合人体。

同时发酵会大幅降低丹宁酸(酚类)含量,进而降低了茶叶的刺激性(性燥而热)。这正是印度茶的“问题”。从现在可找见的资料中来看,英国人在当时并没有意识到发酵的意义,只是把发酵当做紧压前的软化准备。

也不是英国人笨,是当时人们对微生物的了解太少了。后来新中国自己主持边茶生产的时候,也在机械化进程中走过不少弯路。

在《茶叶全书》中,威廉·乌克斯如是写道:“砖茶多销往西藏,1917年以前,俄国是砖茶的一大市场。这些砖茶,都是中国生产。西藏地区的砖茶,是四川制造,制法非常简陋。制茶者采取细叶制成上等茶后,剩下的粗叶、茶梗、茶枝装入袋中发酵数日,然后用手挑选分为三级,再用蒸汽锅蒸。等到柔软后,与用米水粘过的茶末混合,再压成11×14英寸的砖块,每块重约6磅。”

跟雪域高原类似,西北和北方游牧民族同样缺乏足够的膳食纤维源,虽然没有像西藏缺乏得如此紧迫,但对于茶叶的需求也很大。

对于汉地中心而言,“以茶治边”的意义就在此基础上得以展开,所谓“国不可一日无君,君不可一日无茶”。

6、咖啡碱的刺激作用与茶文化传播

很多植物都会合成生物碱类的化学成分,植物进化出这个东西,是通过这些刺激性物质保护自己,让动物不去吃它。大部分时间,这个策略是成功的。很少有动物喜欢故意找刺激。但人类受到生物碱刺激后,会有兴奋感,接触多了还会成瘾。所以富含生物碱的植物往往被人做成嗜好品。茶叶就含有大量生物碱,茶叶生物碱中咖啡碱比例最高,通过喝茶可以保持头脑清醒,喝多了也会上瘾。

在需要静修的宗教体验中时常喜欢饮茶,茶叶生物碱在此时的功能,被描述为提神,或者被认为可以减少或控制性欲。

作为汉地茶文化的代表,陆羽就认为茶的功能重点在此。所谓“荡昏寐,饮之以茶。”(《茶经·六之饮》)

这一点对于汉族人民要分两层意义看待。保持清醒对于劳动人民来说,可以增加劳作时间,提高劳动效率。对于士大夫阶层来说,只有脑子在活跃的状态,才可以充分创造和享受精神生活。

又由于草原文明和藏区文明对茶的强烈需求,这样的经济作物,必须大力发展。

士大夫们以身作则,努力拉高内需。这就是汉传茶文化发达的底色。

一代代文人不断发掘出茶的种种乐趣、德行、精神,呼唤出了汉民族对茶的爱,实实在在帮助汉族茶产业做大做强起来。从“秦人取蜀”到“五口通商”,两千年的文化积淀塑造了汉传茶文化无以伦比的自信。

古代的中原士大夫把茶生活拔高成了一件雅到不行的事。宋朝是“雅”的极致,日本人来了一看,喜欢得不行,就成套学回去了。日本人需要喝茶吗?不需要,但就是瘾大,这瘾一方面是身体上的瘾,另一方面是文化上向中国模仿的心瘾。

在日本江户时代,农夫只可以喝白开水,武士才可以喝茶。

茶对日本的影响不在喝茶本身,而在茶的周边。尤其那一套复杂的礼仪——日本茶道,这是日本贵族生活的基本要求。

千利休在大阪堺寺庙某墙壁上写了《饮茶七律》,就弥漫着浓重的宗教仪式感。

“客人先进入外间,即供客人等待的房间,所有意气相投的人在那里聚齐。一声木锣响过,表示主人要出来迎客了。

就洗手来说,重要的是由此起到净化心灵的作用。

主人必须恭恭敬敬地接待客人,带他们进入饮茶室。如果主人是一个举止失措、缺乏想象力的人,如果茶和饮茶用具品位不高,如果茶园的自然格局和茶树规划不够美观,客人也可直接拂袖而去。

类似风吹过松林的声音一响起,就表示水烧开了。听到一声锣响,客人第二次进入饮茶室。没有及时听到水开或没有及时处理好炉火,都是一件不可原谅的事。

不论是在饮茶室里面还是外面,都不谈世俗的东西——这是一条颇有年头的戒律。

在正式的聚会上,客人和主人都不能咬文嚼字相互恭维,虚假客套。

聚会一般不会超过4个小时。但是,如果因为中间谈论佛教教义或美学问题而超过了这个时间,也无可非议。”(摘自《绿色黄金》)

茶除了“雅”的功能,也具世俗意义。藏区的人要是两个月不吃茶,那恐怕相当难受。但汉人两个月不喝茶,大概率没什么事。

这是因为藏人几乎必须靠吃茶来补充膳食纤维,而中原人有丰富的膳食纤维来源可选择。

因此,中原对茶的使用方式会与牧区有所差异,古代汉人喝茶其实是喝多酚和生物碱,至于膳食纤维则大可弃之不用。于是茶叶在中原演化出了泡饮的方式,只喝浸出物,而丢弃纤维质的叶底。

茶树中嫩芽叶的咖啡碱含量远高于粗老叶,所以汉人偏好用嫩芽叶做茶,对空有纤维质的粗老茶叶缺乏兴趣。

这种汉地与边地的用茶差异,使不同文化族群通过茶产生了有趣的关系。

比如汉族文人用这种差异来做文章,塑造文化优越感。

唐代樊绰《蛮书》有载:“茶出银生城界诸山,散收无采造法。蒙舍蛮以椒姜桂和烹而饮之”。

陆羽在《茶经》里对这种喝法评价“斯沟渠间弃水耳,而习俗不已。”

一个是边地老百姓当菜吃,一个是汉族士大夫的娱乐。这其实只是出发点不同而已。站在藏族的角度,也会觉得饮茶丢弃叶底的汉人真是愚蠢至极。

更重要的关系是政治意义,明代的名臣严清曾上疏嘉靖皇帝,清楚指出:“汉地有茶,汉人离开茶也可以生存;藏区无茶,藏人却不可以没有藏茶”。(把这句话里的“藏人”换成任何一个北方游牧民族而言也是一样。)

茶是北方游牧民族和藏民的生活必需品,自己的领地上又不产茶,而且几乎没有其它渠道,只得从汉地买。

在这种经济结构下,汉人政权往往会选择将茶叶统购统销,严格管控边茶供应量,通过国家垄断经营,人为控制贸易顺差,进而实现对需茶民族的间接控制。

从中唐到鸦片战争前,汉地的统治阶级通过茶,获得了一种强大的权力。

茶叶的贸易顺差持续了一千年以上,赋予了汉地人相当的经济优势,另一方面也在持续加剧地区间的不平等,引发了相当多的冲突乃至战争。

中国这种“因为先进所以挨打”的战争最后一次发生在1840年,史称“中英鸦片战争”。

在那之前,中国的文化已经影响到欧洲,所产的茶叶、瓷器、丝绸都非常受欢迎。茶叶更是英国人最偏爱的嗜好品,英国人痴迷于这种可以提振精神的饮料。而中国对于欧洲的物产却几乎没有兴趣。恰如乾隆皇帝所说“天朝物产丰富,无所不有,原不藉外夷”,天朝需要的只是白银。

长期的贸易顺差让白银大量流向中国,英国有点坚持不住了。(因为当时用的是白银,不是纸,如果你愿意收纸,那要多少印给你就得了。)英国人必须找到“无所不有”的中国人喜欢的商品去平衡逆差,于是发现了鸦片......随后的一系列故事对中国是个悲剧,其中细节可参考周重林《茶叶战争》。

鸦片战争之后,英国人逐渐在印度,锡兰以及非洲也发展起了不亚于中国的茶叶经济规模,中国的茶叶优势从此丧失,世界茶叶格局不再一家独大。东方天朝的传说也随之落幕。

7、茶与现代社会生活的关系

人怎么用茶,在不同的文化背景下会有不同的方式。

地理空间上的差异会导致文化的多样,随着时间上的发展,同一空间内的文化也可能发生变化。

川滇东南亚地区的人,最早开始把茶当酸菜吃。人们通过发酵降低了刺激性,提高了可摄取的水溶性膳食纤维含量,成为了烧烤生活中的必备配菜。

补充膳食纤维这一点激发了牧区人民的强烈共鸣,于是在商业接触中演化出边茶。边茶通过发酵制造而成,含有大量水溶性膳食纤维,并适宜长距离运输,长时间储存。边茶贸易增加了牧区大部分人民的生存质量,也增加了牧区的人口,也让牧区对产茶区形成依附。

中国人在茶生活里找到了“清凉”,茶让人在炎热气候下保持着清醒。“清凉”的茶文化影响了许多炎热区域的人民,他们对“清凉”高度渴望。北非的摩洛哥在“清凉”的基础上演绎出薄荷茶的形式——单单绿茶,嫌不够清凉,要再加冰糖和薄荷才能抵御撒哈拉沙漠的炎热。

由于长期的经济发达,中国茶文化越来越丰富厚重,有些时候甚至脱离了茶的基本用途,衍生出相当多纯精神性的外延。这些精神性外延被朝鲜和日本看到,并在其中找到与自身的封建礼教契合的重要仪式。

如果说古代中原士大夫喝茶主要看重酚类和咖啡碱的作用,茶的诸多功效发挥得有点不充分。那茶对英国的意义就更间接了。对18世纪的英国人而言,茶最大作用是能够让他们不再喝生水。茶文化的传播让英国人习惯于烧开水,于是在当时水污染严重的欧洲,英国用低成本解决了饮用水安全问题,为帝国崛起打下了坚实基础。

在首个现代化帝国的文化影响下,加糖加奶还配上布丁的英式下午茶代表着现代性,卷席全球。

高油高盐高糖高脂的现代化美食也改变了现代人的生活。让现代人普遍处在亚健康状态。

我们需要一个解决现代化健康问题的抓手。

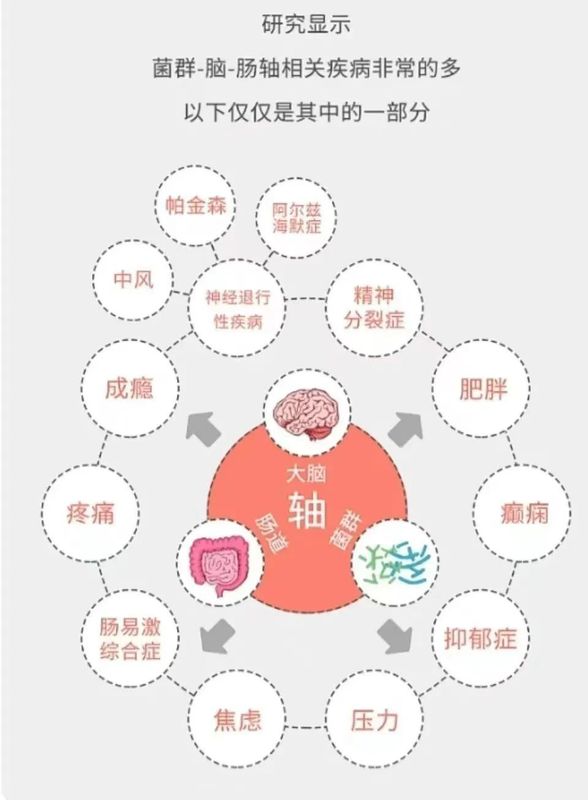

2007年启动的“人类微生物组计划”提供了这样的抓手——人体微生物。

人体其实是人的细胞和一大群微生物共生在一起的超级生物体,其中,人的细胞占超级生物体总细胞量的10%,人的基因占超级生物体总基因量的1%。

可以这么说,人体健康状态的任何一点风吹草动,都有微生物参与。而人体微生物组中九成以上都在肠道。保证肠道菌群的合理结构,就保证了自身的健康。

2020年前后,科学界对于肠道菌群的认识频频获得突破。我们可以从肠道菌群的角度,重新解释很多问题。

现代化生活方式的问题是什么?

现代人的身体细胞结构跟我们原始部落的祖先是没有任何区别的,但现代人的身体状态和古人却产生了很大的差异。超级生物体(广义人体)中的微生物,在现代化的环境中,时常面临危险。

比如,我们教科书上写正常人的体温应该是37摄氏度。但从2019年末至2022年末的疫情期间,全世界人民都经常需要测体温,得出了大数据,现代人的体温只有36.5摄氏度。

人的体温有两部分组成。一个是人体自身代谢产生的热量,一个是人体微生物组代谢产生的热量。

为什么现代人的体温降低了呢?因为现代人的肠道菌群普遍萎缩了,产热不足了。

造成肠道菌群萎缩有三个方面的原因:

1、杀菌剂。现代人滥用抗生素。在集群化模式生产的农牧业中,充满了杀菌剂。再加上现代医疗也依赖抗生素的使用,这些东西会导致肠道菌群萎缩。

2、有益菌种摄入不足。近代长久以来对“病菌”的恐惧,让发酵食品的摄入变少,有机会在人体定殖的有益菌也就相应变少了。

3、滋养不足。肠道菌群需要以膳食纤维为底物生存。通过对古人类粪便化石的分析,可以得知古人类每天摄入的膳食纤维在200-400克,而今天美国医学科学院建议人每天摄入的膳食纤维是30克,而实际上美国人平均每天摄入的膳食纤维是15克。几百万年来我们的肠道菌群都是处在高膳食纤维的营养环境下,只是现代化进程的一百年当中,我们的饮食结构发生了变化,膳食纤维大量减少。(参考赵立平《大树细菌》)

肠道菌群不单影响体温,更与我们的内分泌,免疫系统息息相关。护好肠道菌群,是保健的关键。

喝茶可以调节肠道菌群。现代人如果养成有效喝茶的习惯,就能够解决相当多的健康问题。

8、普洱茶与当代人的肠道菌群养护

香港有个美食家叫蔡澜,1995年在香港《壹周刊》发表过一篇《普洱颂》,能看到香港茶生活的诸多细节,非常值得细读,其中有段这样:

“浓郁的铁观音当然是我最喜爱的。统道叔沏的,哥哥一早空肚喝了一小杯,即刻脸变青,呕得连胆汁都吐出來,我倒若无其事的一杯又一杯。

老人家教道,喝茶喝醉了,什么开水、牛乳、阿华田都解它不了。最好的解茶药,莫过于再喝茶,但是这次要喝的是武夷老岩茶,越老越醇以茶解茶,至高的境界。”

老茶可解茶醉,这个现象在饮茶人中算是共识。但也一直说不明白其中机理,只能用“暖胃”这样的大词完成大框架上的自洽。

其实从肠道菌群的角度可以提供一种解释。新茶如果含有的刺激性物质过多,肠道菌群接受不了,就会造成肠胃负担。而类似原料的老茶上有可能生长着能够分解利用这些刺激性物质的菌群,虽然活菌很难穿过胃酸。但老茶中的一些发酵产物,可以对肠道菌群起到滋养,或者起到了靶向引导解决刺激物的作用。

茶叶通过不同的加工和喝法,对肠道菌群会形成截然不同的影响。

茶叶中最主要的水浸出物分两种:1、茶多酚类(杀菌剂);2、多糖类(水溶性膳食纤维)

好的肠道菌群结构,由两个条件组成:1、菌种要好;2、营养要够。(对肠道菌群而言,好营养就是充分的膳食纤维)

先说一种情况,有时候人体由于环境影响,自身病变等因素,肠道菌群中杂菌生长过多,会导致很多健康问题。此时可以通过饮茶,摄入足量酚类,将杂菌杀死,重塑肠道菌群。

需要注意,高酚类含量的茶不可以长期频繁饮用,如果长时间保持大量酚类摄入,会导致肠道菌群萎缩。长期喝刺激性强的茶容易“体寒”就是这个原因。

在今日世界,更多有效的使用场景,还是通过多糖,给肠道菌群补充营养。

针对这个全世界人民都体温偏低,膳食纤维摄入严重不足,肠道菌群普遍萎缩的现状,通过喝茶补充膳食纤维是个低成本高效率的保健方案。

低成本:茶的生产成本不贵,相对简陋原始的环境也可以做出很好的茶。

高效率:茶本身就是世界上最流行的饮料,传播成本低。

而把茶当做膳食纤维补充剂的话,需要选择多糖含量高的后发酵茶。

后发酵茶中,关于普洱茶的研究最多。中国知网上有关“普洱茶”词条的文献有11219篇,多于“黑茶”的4456篇,“茯砖”的833篇,“藏茶”的790篇,“六堡茶”的749篇。(2021年8月20日数据)

普洱茶为何研究价值大?最主要是商业原因,但这容易解释成循环论证,因为商业价值的本质是文化价值,文化价值本质又是健康价值等等。

我们着重看一个不是最主要,但一定不可忽略的点。普洱茶的水浸出物最多。最适合做科研样本。

造就普洱茶高水浸出物总量的原因有三:

第一是品种,云南大叶种水浸出物天生多;

第二是海拔,云南是平均海拔最高的大产茶区。能够在大温差和相对低气压的环境中生存的茶树,细胞液浓度更高;

第三是工艺,普洱茶原料晒青的工艺简单直接,不在加工过程中损失太多物质。在后发酵过程中,微生物参与度极高,产生的新物质多,在理想的后发酵节奏中,水浸出物是持续增长的。

比如在普洱茶熟茶的发酵过程中(老生茶也可以看作是一个动作极度放缓的发酵),不同的微生物轮番上阵,将本来不溶于水的叶底纤维,分解成了大大小小的水溶性物质。这些物质的结构复杂多样。但其中基础单元必然有大量“多糖”类物质。这些物质,正是水溶性的“膳食纤维”。

9、普洱茶保健的部分机理浅谈

膳食纤维吃下去,人体消化酶没法儿消化它,人体吸收不了它,好像对我们没什么用。但是到了肠道以后,肠道菌群却可以分解利用这些东西,利用不完的部分就成了短链脂肪酸。

目前已经发现短链脂肪酸可以为肠道上皮细胞提供生长所需要的能量,减轻肠道的炎症,调节食欲中枢,饱腹感等等。其作用尚未发现完全,但猜测肥胖症、糖尿病、结肠癌等等都与之相关。

短链脂肪酸人体不能合成,食物里也没有,只能通过吃膳食纤维,再通过有益菌去产生。

除了目前相对清晰的膳食纤维作用,普洱茶中还有一类物质叫普洱茶茶褐素。它是茶多糖与酚类氧化物的混合物,结构组成极为复杂,目前还没办法说清楚。但关于它的功效研究已经不少。

黄凤杰老师在《普洱茶降低胆固醇作用机制研究》中清晰探讨了普洱茶茶褐素的作用,它可以调节肠道菌群,间接导致了胆汁酸合成增加,降低了胆固醇。

这个作用不严谨地表达就是消食解腻。

2015年以前中国人均食肉量最大的省份是广东,广东人选择普洱茶来消化油腻。

蔡澜在《普洱颂》中写出了相当大的信息量:“来到香港,才试到广东人爱喝的普洱茶......它是完全发酵的茶......普洱茶越泡越浓,但绝不伤胃。去油腻是此茶的特点,吃得太饱,灌入一二杯普洱,舒服到极点......纯正云南普洱,不分贵贱,都有一定水准......港币一百元一斤,已很不错。平均每一斤可以喝上一个月,每天只不过是三块多钱,比起可乐、七喜,便宜得多......普洱已成为了香港的文化,爱喝茶的人,到了欧美,数日不接触普洱,浑身不舒服。我每次出门,必备普洱。吃完饭来一杯,什么鬼佬垃圾餐都能接受。”

看来普洱茶的菌群,在历史上已经参与到了广东人的微生物组。随身带着普洱茶喝,就能保证自己的肠道微生物结构的健康稳定。

由于“肠道菌群”这个抓手,普洱茶的保健功能表述开始从经验性总结转向科学性解释。可以看到,普洱茶的研究在“人类微生物组计划”中会占据相当大的数据量。

随着普洱茶的功能被解释得越来越清晰,普洱茶产业也将获得更大的发展。现代人的生活需要普洱茶。

来源:茶叶进化论

如涉及版权问题请联系删除

1、经常接触电脑的女性适合喝的茶有:菊花茶、绿茶。

营养学家认为,在菊花茶中,白菊具有很好去毒作用,对体内积存的暑气、有害的化学物质和放射性物质都有抵抗、排除的疗效。同时,菊花对治疗眼睛疲劳和视力模糊也具有很好的效果,茶中的维生素有助于恢复视力和防止视力衰退。绿茶中的β—胡萝卜素、钼、钙、脂多糖、茶多酚等物质均有减轻视觉疲劳和防辐射的功效。

对于经常接触电脑的女性来说,想通过喝茶来抵抗电脑辐射最好的方式是经常喝,而不是偶尔喝一次,只有坚持长期饮用才能收到良好的效果。

2、想减肥的女性适合喝的茶有:乌龙茶、普洱茶、黑茶等。

减肥专家认为乌龙茶属于半发酵茶,几乎不含维生素C,但是铁、钙等营养物质非常丰富,有促进消化和分解脂肪的功效。饭前、饭后喝一杯乌龙茶,可促进消化分解脂肪的功效。饭前、饭后喝一杯乌龙茶,可防止因脂肪摄取过多而引起的肥胖。

普洱茶中的茶多酚能明显抑制体内胆固醇、甘油三脂(均以血脂主要成分)含量的上升,并能促进脂类化合物从粪便中排出,还能增加毛细血管壁的弹性,对减肥和增强肌肤弹性都有很好的养生功效。

黑茶在发酵过程中会产生一种普诺儿成分,对抑制腹部脂肪的增加有明显效果,有防止脂肪堆积的作用。对于想通过茶来减肥的女性应记住:利尿解毒的乌龙茶热饮效果最好,而想通过黑茶减肥,最好是喝刚泡好的茶。

每天喝多少茶比较适宜?喝茶有没有季节性的讲究?

从医学角度来说,人体一天需要的液体量,大概是1500~2000毫升。如果根据茶叶来折算,一天大概10克左右。喝茶也是讲季节性的。一般来说,春季宜饮花茶类,夏季宜饮绿茶类,秋季宜饮青茶、白茶、黄茶类,冬季宜饮红茶、黑茶类。

女性喝茶养生禁忌:

1、按体质、茶性来喝茶

中国的茶分为六大类,分别为绿茶、红茶、黄茶、白茶、青茶、黑茶。六大茶类的茶性不同,对人体的影响也不同,所以要根据自己的体质来选择适合的茶类。青茶性平,香高味甜,适合广大人群。黑茶性温,能去油腻,适当存放后再喝,口感和保健效果更佳。

而红茶性温,适合手脚发凉、体弱、年龄偏大者饮用。绿茶性凉,体质偏热、精力充沛的人适饮,也很适合常使用电脑前工作的人。白茶性凉,适用人群和绿茶相似,但老白茶就适合大部分人群饮用。黄茶也跟绿茶大致相同。

2、多喝熟茶少喝生茶

生普和熟普去油解腻的效果是差不多的。因为喝生茶并不适合所有的人,尤其不适宜体寒、体弱的人,所以建议女性朋友多喝熟茶,少喝生茶。熟茶不刺激,喝着顺畅暖胃,还可以加入各种搭配,如陈皮、红枣之类的搭配煮饮,既好喝又保健。

3、经期选择性少喝茶

女性朋友在经期不宜喝太多茶,因为很多茶还是偏凉的,且其中的茶多酚、咖啡碱等有一定的刺激性,容易加重经期的紧张情绪,从而加剧经期的不适感。

但有的人说,茶中的“鞣酸”会与肠道中铁发生沉淀反应,喝茶会影响铁的吸收,甚至导致贫血。其实这种说法是不对的。在早期,茶多酚、茶单宁、鞣酸、鞣质被混为一谈,后来纠正了,虽然茶多酚和鞣酸同属于鞣质,但两者并非同一种物质。茶多酚并不会影响铁的吸收。