茶具和茶器

茶具和茶器是在不同时期对饮茶器具的称呼。从文献上看,饮茶器具最早被称为“具”。西汉王褒《僮约》载:“烹荼尽具”。西晋杜育《舜赋》,曰“器择陶简,出之东隅(瓯)”,唐《广陵耆老传》说东晋茶事,也将茶具称为“茶器”。唐陆羽《茶经》,承前朝将饮茶器具统称为“器”,以示区别加工用具。同代的张又新《煎水茶记》,曰“善烹洁器”,一直到宋初蔡襄《茶录》称为“器”,曰:“于净器中以沸汤渍之。"宋审安老人《茶具图赞》(1269年)将所有饮茶用器具统称为“茶具”。元代周密《癸辛杂记》记载“长沙茶具精妙甲天下”。此后明代、清代有关茶叶文献绝大多数称饮茶器具为茶具,沿至今日。

02

茶具的产生

茶具是因饮茶活动的需要,而从日常饮用器具中分化出来的专门饮茶用具。

茶被发现和初期利用时代,是作为药用、食用的植物。相传“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”, 秦汉年代(前206年左右)《神农本草·木部》 载"茗、苦荼,味甘苦,微寒无毒,主瘘疮,利小便,去痰温热,令人少睡”。 汉司马相如《凡将篇》(前140-前122年)开列举的中草药中有“荈、诧”。 同时,《晏子春秋》一书指出晏相(前514年左右)在齐景公时,将茶作蔬菜食用,因此没有专门的饮茶用具。

西汉王褒《僮约》中,出现“烹荼尽具” 只告诉人们西汉时已有茶“具”, 但未明确是何种茶具,何种形状和质地,是否专用。20世纪七八十年代浙江上虞其土的碗、壶、盏,以及江西的陶炉,尤其是浙江湖州出土的东汉内外施釉、肩部刻有“茶”字的青瓷瓮,被专家证实是茶具时,人们才知悉古代茶具的模样。魏张揖《广雅》介绍当时饮茶,曰:“先炙令色赤,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,用葱姜芼之。”此“瓷器”是否专用尚难肯定。西晋左思的《娇女诗》曰:“心为茶荈剧,吹嘘对鼎饬”,鼎饬应该是茶具。而同时代的杜育《荈赋》,“酌之以匏,取式公刘”, 匏是古代酒器,作为饮茶用,说明当时饮茶用具和酒食具的区分并不严格。可见茶具虽自汉就有,但在唐前的很长时期内,仍有混用现象,直到唐陆羽《茶经》总结了前人和唐时的饮茶情况,提出一套陆羽认为值得提倡的饮茶方法而设置的茶具时,才形成了中国成套的专用茶具。

茶具沿革

饮茶用具经过从无到有,从粗糙到精致,从混用到专用,从单件到成套茶具的历程,取决于茶叶生产、饮茶方式以及当时的技术进步。

唐代茶具

茶具虽始于汉,但形成系列的专用茶具现于唐。唐时饮茶风盛,唐封演《封氏闻见记》:“京邑城市,多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。”饮茶普及,而促进了茶具。唐初高宗时,画家阎立本《萧翼赚兰亭图》画卷中反映了唐时的茶具,有风炉茶铛、带托的茶碗、茶碾和茶粉罐。唐玄宗天宝二年(744),为举行通航庆典,每条彩船代表一个地方.分陈其土特产于上。在豫章郡(今江西南昌)船上,摆放“瓷器、酒器、茶釜、茶铛、茶碗"等,欢歌以进(《旧唐书·韦坚传》),表达了茶具已开始作为某地的名产。

唐代制茶采用蒸青法,将茶叶放在甑中蒸熟,然后捣碎,把茶末拍制成团饼,最后将茶饼穿起,焙干后封存待用。饮茶时,先把茶饼捣碎,碾成细末,当水在釜中初沸时,以盐调味,再用竹夹环击汤心,然后下茶末,再置于茶碗中饮用,煎茶法成为主流。所以唐陆羽撰(茶经》,在四之器中,将饮茶器具分为8大类24种共29件.其中生火燃具有风炉、灰承、筥、炭挝、火筴;煎茶用具有鍑、交床;炙茶和碾茶用具有竹筴、纸囊、碾、拂末、罗合、则;贮水和存盐贮具有水方、漉水囊、瓢、熟盂、鹺簋、揭;盛茶和清洁用具有碗、畚、札、涤方、滓方、巾;茶器贮具有具列、都篮等。

唐代饮茶的陶瓷器具主要是瓷壶(亦称注子)和瓷碗。当时有三大著名瓷窑,一是浙江余姚的越窑,以烧制青瓷茶碗著名;二是湖南的长沙窑,以釉下彩绘的瓷壶盛名;三是河北的邢窑(内丘),以烧制白瓷茶碗取胜,而且普遍采用“茶托子”,即盏托,说明瓷茶具开始配套,专用性更强。

“秘色瓷”是瓷中精品,产于越窑。浙江的余姚、上虞一带自汉代始烧窑,唐时为鼎盛期.烧制的青瓷有碗、壶、托盏等,备受陆羽青睐,称其为“类玉”、“类冰”,最宜村托茶色。所以,越窑为南瓷代表,与邢窑形成“南青北白”的瓷器格局。在越窑的产品中,秘色瓷烧制技术、配方、工艺不传人,传器极少,增添了神秘感。唐陆龟蒙《秘色瓷器》诗曰:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。”后世宋代赵德麟《侯鲭录》曰:“今之秘色瓷器,世言钱氏有国越州烧进,今供之物,臣庶不得用,故云秘色。”1987年陕西法门寺出土文物有秘色瓷器,被视为文物研究工作的突破性发现。

唐时,饮茶用具崇尚金属制品,故陆羽云: “瓷与石皆雅器,性非结实,难可持久。用银为之,至洁,但涉于侈丽。雅则雅矣,洁亦洁矣,若用之恒,而卒归于铁也。”所以唐朝茶具如鍑皆用铁。在“金银为上” 的思想影响下,唐皇室多以金银为茶具。陕西扶风法门寺地宫出土的器具有成套的金银茶具,其中有炙茶用的鎏金镂空鸿雁球路纹银笼子、金银丝结条笼子,碾茶用的鎏金壶门座茶碾子,罗茶用的鎏金仙人驾鹤纹壶门茶罗子,贮茶用的鎏金银龟盒,放调料用的摩蝎纹蕾纽三足盐台、鎏金人物画银坛子,煮茶用的壶门高圈足座银风炉、系链银火筋、鎏金飞鸿纹银匙子,以及调茶、饮茶用的流金伎乐纹调达子等。这些器具多为唐咸通九年至十年“文思院造”,其中部分刻有“五哥”字样的器具为唐僖宗用物。

02

宋、元代茶具

唐时饮有粗茶、散茶、末茶和饼茶,主要是后两者。至宋朝,斗茶风起推动了饮茶,陆羽提倡的煎茶法逐渐被点茶法所取代,所需茶具虽基本相似,但由于对茶之汤色等要求不同,所以对茶具形制和质地色泽上的要求也略有不同。

宋朝烧制茶具的产地有福建的建窑黑瓷、浙江的处州青瓷、河南的钧窑玫瑰紫釉、河北的定窑白瓷等。宋朝斗茶风盛,要求“茶叶色泽贵白”、“宜黑盏”,而“建安所造者绀黑,纹如兔毫,其坯微厚,熁之久热难冷,最为要用”。所以在茶具形制上,改大碗为小盏。盏实际是一种小碗,托口突起,托沿多作花瓣纹,托底中凹。同时斗茶也要求茶壶“注汤利(厉)害,独瓶之口嘴而已”,由此,宋朝的茶壶有了较大变化。至南宋,茶壶壶式由过去的饱满状变得瘦长,壶体的纹饰,由常见的莲瓣形变为瓜棱形。元朝的茶具跟宋代差不多,但壶形有变,宋朝的茶壶,流子多在肩部,元朝时移至腹部,真正可以达到“注汤利(厉)害”,因此流子比过去明显。元朝时景德镇创烧青花瓷闻名,日本“茶汤之祖”村田珠光特别钟爱,后人将青花瓷具别名为“珠光青瓷”。

宋时,蔡襄在《茶录》中,指出当时的茶具有“茶焙、茶笼、砧椎、茶钤、茶碾、茶罗、茶盏、茶匙、汤瓶”等。特别是宋审安老人《茶具图赞》,用白描将“韦鸿炉、木待制、金法曹、石转运、胡员外、罗枢密、宗从事、漆雕密阁、陶宝文、汤提点、竺副帅、司职方”呈现在人们眼前,使现代人更形象地了解宋代的茶具。

宋代茶具总体上要比唐代少一些,尤其在以下四个方面有变化:一改碗为盏;二改鍑为瓶;三改竹夹为茶钤;四改栟榈为茶筅。至元代基本沿袭宋制,但茶叶加工出现散茶(芽茶和叶茶),萌芽冲泡法,具相应减少。元代的冲泡茶,其芽叶有时也要碾碎,元耶律楚材诗曰: “青旗一叶碾新芽”,但在元代盗墓烹茶图中未见茶碾,疑是直接冲泡。

03

明代茶具

唐宋时期饮茶以饼茶为主,元代虽开始饮散茶,但在方法上饮用饼茶的痕迹未退。至明朝,皇帝朱元璋“废团茶”,于是散茶兴起,使用冲泡茶叶的方法成为主流。明代文震享《长物志》曰:吾朝所尚又不同,其烹试之法,亦与前之异,然简便异常,天趣备悉,可谓尽茶之真味矣。至于洗茶、候汤、择器,皆各有法。”

明代茶具虽然简化,但由于冲泡方法特殊,在许多方面都有专门要求。散茶易受潮,贮茶更显重要,所以明代采用贮焙结合,即用大陶罂烘干后,放入若干层干箬叶片,而后将烘干冷却的茶叶放入,其上放箬叶,最后用干燥后的六七层宣纸封口。平日取用的,“以新燥宜兴小瓶取之,约可受四五两,取后随即包整”。由于明代饮茶时要“洗茶”,即用热水洗茶,除去“尘垢”和“冷气”。洗茶采用茶洗,用砂土烧之,上下两层,上层底有筛孔,沙垢从孔中流人下层,取上层干净芽叶泡饮。此外,明代用汤瓶烧水,“瓶要小者易候汤,又点茶注汤有准,瓷器为上”[张谦德《茶经》,也有人用金属汤瓶。在饮具上由于冲茶的需要,出现了小茶壶和白盏,取代了黑盏。明许次纾《茶疏》:“其在今日,纯白为佳,兼贵于小。”当时生产白瓷的汝、官、哥、宣和定窑都成为生产茶具的重要窑场,产品以宣德所产的白釉小盏最为著名,因形似鸡心,又称鸡心杯。杯是一种古老的用具,但作为茶具还是明代冯可宾《岕茶笺》才提到。

此外,明代江苏宜兴用五色陶土烧成紫砂陶,与瓷器争名,出现了供春和时大彬两位著名艺人。由于紫砂壶有良好的保味功能,能吸附茶汁增积茶锈,冷热急变不易胀裂,传热慢又不烫手,成陶火度高,可直接置于炉火上,因而备受欢迎。而瓷器在景德镇又有创新,成化时的斗彩,嘉万年的五彩、填彩,都驰名于世。青花是釉下彩,即先画彩再敷釉烘烧。斗彩、五彩填彩则是釉上彩,斗彩是在青花器上,再加红黄绿紫等各种彩料,釉下花纹和釉上彩共绘一体,相互争辉。明代《帝京景物略》载,“成杯一双,值十万钱”。

04

清代茶具

清代,六大茶类基本齐全,由于多为散形茶,故以直接冲泡法为主,尤其是省略明代洗茶这一-程序,简化了茶具。

清代的茶具以陶瓷为主,所以有“景瓷宜陶”的说法。制瓷业尤其以康熙、雍正和乾隆三个时期最为繁荣。康熙时,景瓷除以生产五彩瓷为主外,还创烧了珐琅粉彩两种新的釉上彩。珐琅彩瓷,是仿造铜胎珐琅器的色彩和纹饰烧制的,胎质洁白,薄如蛋壳,烧制程度相当完善。在康熙和雍正年间还创烧了一种盖碗和盖盏。盖碗和盖盏自古即有,但从文献记载上看,清代盖碗,尤其是在形质上与过去有很大的差别,主要表现在质地细腻、彩釉清晰、逼真、纹饰多样化。同时宜陶在清代有更大发展,这是和清朝政治体制有关,一大批游手好闲的八旗子弟及文人墨客,对宜兴紫砂陶爱不释手,使得一批能工巧匠应运而生,尤其是些文人与陶匠结合,更创造了紫砂陶茶具的辉煌。清初的陈鸣远和嘉庆的陈曼生,所制之壶尤名于世。陈曼生是宜兴知县,也是清著名的篆刻家、书法家,画家和陶壶设计家。癖好陶壶,艺匠杨彭年按其意生产.形成曼生壶。杨彭年制壶不用模子,信手捏成,式样非凡;与陈曼生合作制作的被称为“当世绝作”的“侵生十八式”,形式多样,有“石铫式、汲直、却日、横云、百纳、合欢、春胜、古春、饮虹、瓜形、葫芦、天鸡、合斗、圆珠、乳鼎、镜互、棋奁、方壶等,每式上都有题识”。曼生壶一般由陈曼生刻铭题字,把柄上印有“彭年”小印章。

清代乌龙茶的出现,开创了一种新的饮茶方法。清施鸣保《闽杂记》:“漳泉各属,俗尚功夫茶,茶具精巧;壶有小如胡桃者,名孟公壶,杯极小者,名若琛杯,以武夷小种为尚...饮必细啜久咀。”孟臣姓惠,江苏宜兴人,活动于明末清初(1598-1684年),书法类唐大书法家褚遂良。其壶作品朱紫者多,白泥者少;小壶多,中壶少,大壶最罕,可见是制小壶能手。

此外,清代还出现了脱胎漆茶具、四川的竹编茶具等,使人耳目一新,更放异彩。

茶具的发生和发展与社会经济文化有关,更与时代习俗、审美观以及茶类的变化、饮茶方法有关。茶具在一定程度上能反映时代精神,印刻着历史的烙印;茶具还反映了当时的技艺水平。每个历史时期都有自己的主流茶具,也有承上启下的前朝茶具夹入其中。

团体标准

武夷红茶冲泡品鉴茶具

T/WCGH 001-2023

1、范围

本文件规定了武夷红茶冲泡品鉴茶具的术语和定义、产品分类、技术要求、测定方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。本文件适用3.1规定的武夷红茶冲泡品鉴茶具。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828. 1 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 3298 日用陶瓷器抗热震性测定方法

GB/T 3299 日用陶瓷器吸水率测定方法

GB/T 3300 日用陶瓷器变形检验方法

GB/T 3301 日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法

GB/T 3302 日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则

GB/T 3303 日用陶瓷器缺陷术语

QB/T 3729 玻璃容器 冠形瓶口尺寸

GB 4806.1

食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.4 食品安全国家标准 陶瓷制品

GB/T 9987 玻璃瓶罐制造术语

GB/T 5000 日用陶瓷名词术语

GB/T 15608 中国颜色体系

GB 17762 耐热玻璃器具的安全要求

GB 31604.24 食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定

GB 31604.34 食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定

DB35T 1228 地理标志产品 武夷红茶

DB35/T 1546 红茶冲泡与品鉴方法

3 术语和定义

GB/T 5000、GB/T 9987、DB35T 1228、DB35/T 1546中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3、术语和定义

GB/T 5000、GB/T 9987、DB35T 1228、DB35/T 1546中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3. 1 武夷红茶冲泡品鉴茶具

适用于武夷红茶冲泡品鉴的专用白色上釉瓷质器具与玻璃器具。

3. 2 冲泡容器

武夷红茶冲泡容器主要包括盖碗和茶壶,可选其一使用即可。

3. 2. 1盖碗

武夷红茶冲泡品鉴茶具主要组件之一,专门用于武夷红茶的品鉴冲泡。

3. 2. 2 茶壶

武夷红茶冲泡品鉴茶具主要组件之一,可选配,专门用于武夷红茶的品鉴冲泡。

3. 3 茶海

武夷红茶冲泡品鉴茶具主要组件之一,专门用于均衡茶汤浓度、分茶。

3. 4 品茗杯

武夷红茶冲泡品鉴茶具主要组件之一,专门用于武夷红茶的品鉴。

4、技术要求

4. 1 吸水率

产品吸水率不大于0.5%。

4. 2 抗热震性

产品自180℃至20℃热交换一次不裂。

4. 3 铅、镉迁移量

铅、镉迁移量应符合GB 4806.4规定。

4. 4 产品规格

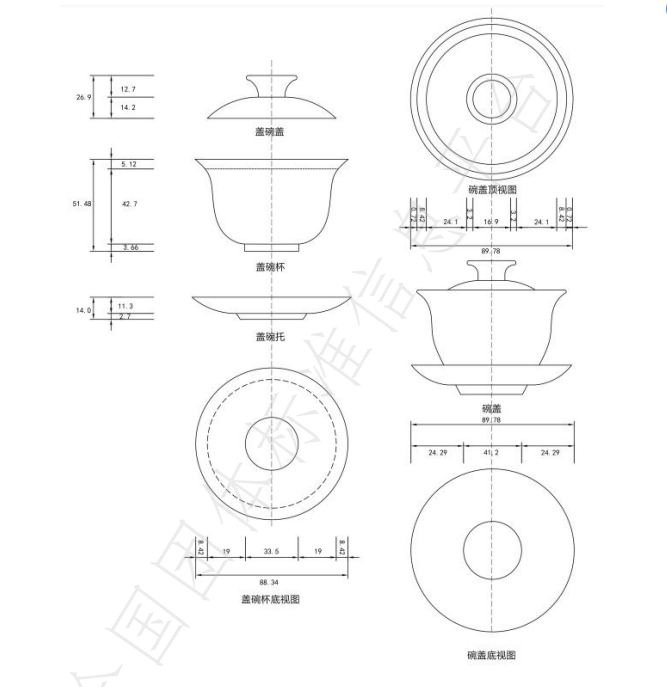

4. 4. 1 盖碗容积及主要尺寸

陶瓷材质,容积130ml,盖碗杯呈倒钟型,高51.48mm,上口外径88.34mm;盖碗盖外径71.5mm,盖碗托外径88.34mm,形状及尺寸如下图,单位为毫米(mm)。

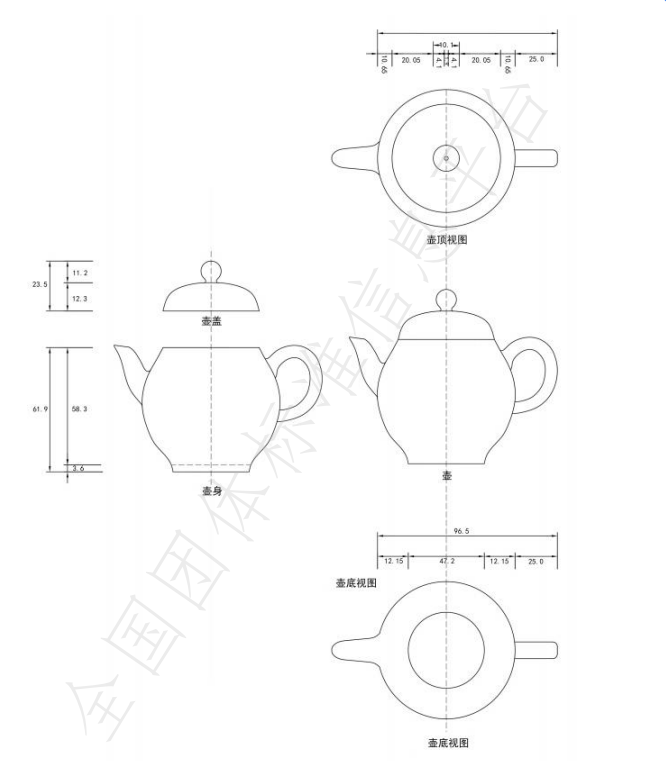

4. 4. 2 茶壶容积及主要尺寸

陶瓷材质,容积150ml,呈葫芦型,高85.40mm,上口外径50.00mm;壶盖外径50.00mm,形状及尺寸如图,单位为毫米(mm)。

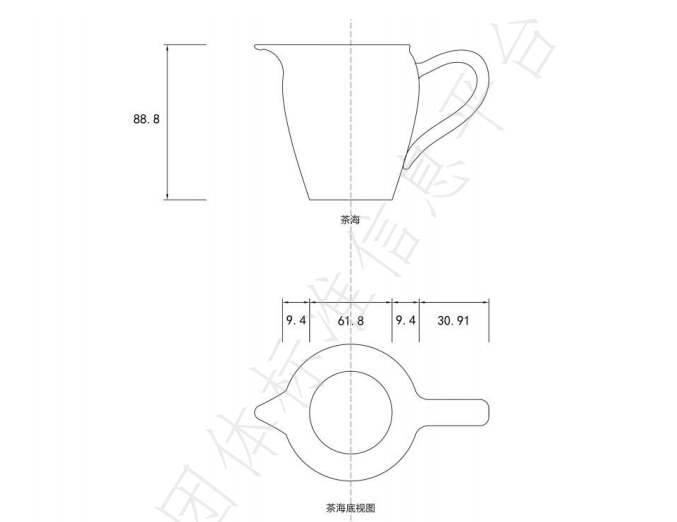

4. 4.3 茶海容积及主要尺寸

玻璃材质,容积300ml,高88.8mm,上口外径80.6mm,形状及尺寸如图,单位为毫米(mm)。

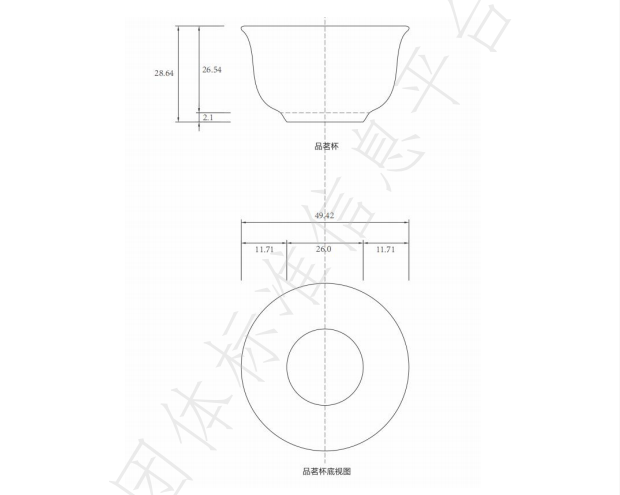

4. 4. 4品茗杯容积及主要尺寸

陶瓷材质,容积30ml,呈倒钟型,高28.64mm,上口外径49.42mm,形状及尺寸如下图,单位为毫米(mm) 。

4. 4. 5口径误差

口径误差±1.5%。

4. 4. 6 高度误差

高度误差±3.0%。

4. 5 使用性能

盖碗、茶海应出水顺畅,收水后,出水口不出现水滴垂涎现象。

4. 6 外观质量

4. 6. 1 颜色组合应符合GB/T 15608中的中性色的规定,要求N≥9. 5,大小、厚薄、颜色一致。

4. 6. 2 产品不允许有炸釉、磕碰、裂穿和渗漏缺陷。

4. 6. 3 产品放在平面上应平稳。

4. 6. 4 产品的盖与口应基本吻合。

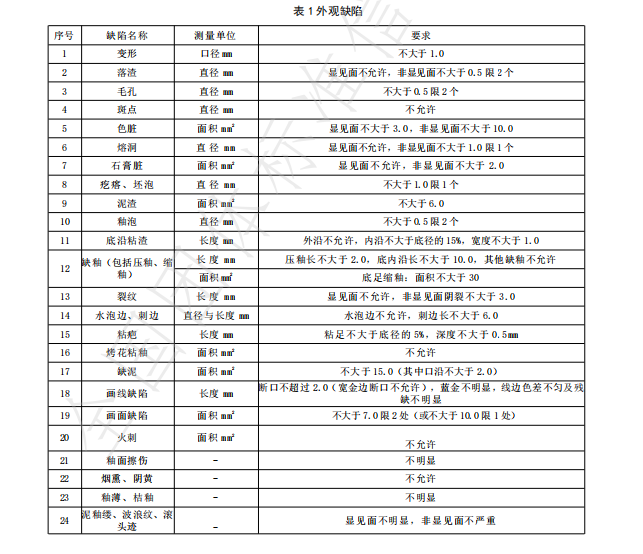

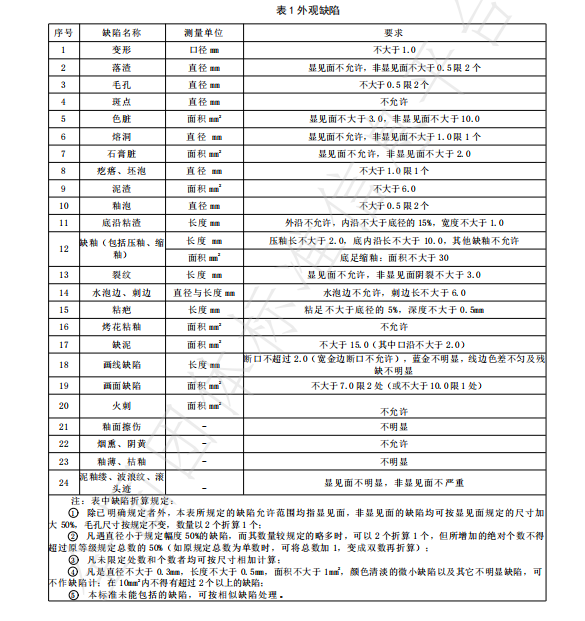

4. 6. 5 产品的外观缺陷应符合表1规定,每件产品不得超过4种缺陷。

5、测定方法

5. 1 吸水率测定

吸水率测定方法按GB/T 3299执行。

5. 2 抗热震性测定

抗热震性测定方法按GB/T 3298、GB/ 17762执行。

5. 3 铅、镉迁移量测定

铅、镉迁移量测定方法按GB 31604.34、GB 31604.24执行。

5. 4 产品规格测定

产品规格测定方法按GB/T 3300、GB/T 3301、QB/T 3729执行。

5. 5 使用性能测定

将盖碗、茶壶、茶海、品茗杯注满水后测定。

6、检验规则

6. 1 检验分类

产品检验分交收检验和型式检验,采用每百单位不合格品数(计件法)检验。

6. 2 交收检验

6. 2. 1 每件产品须经企业检验部门全数检验并经交收检验合格后方可出厂。

6. 2. 2 交收检验项目为4. 4、4. 5规定的内容。

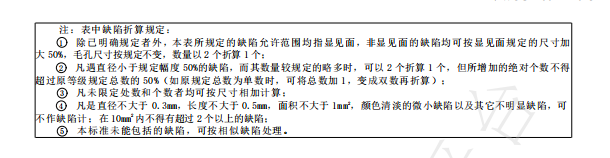

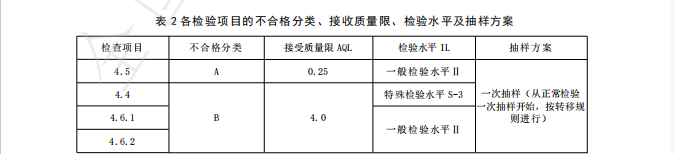

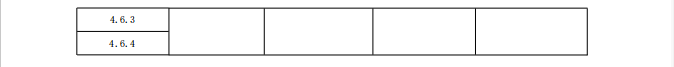

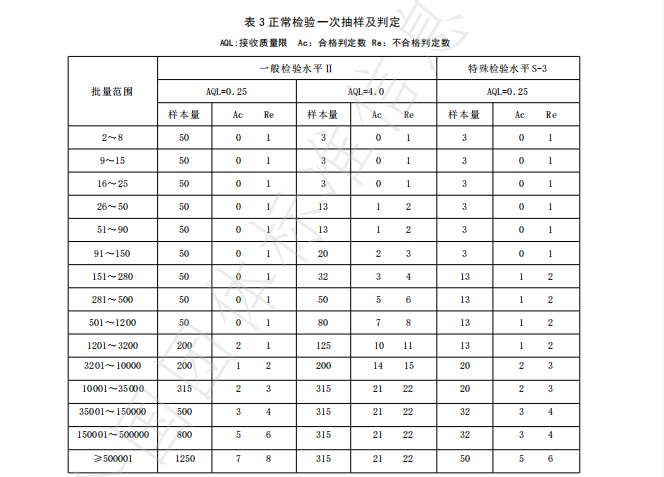

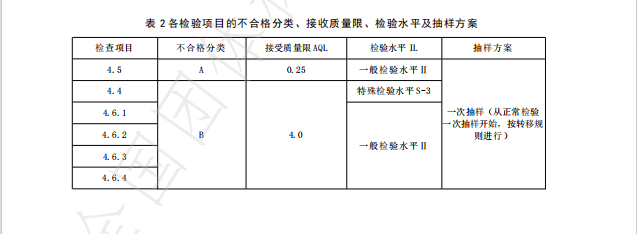

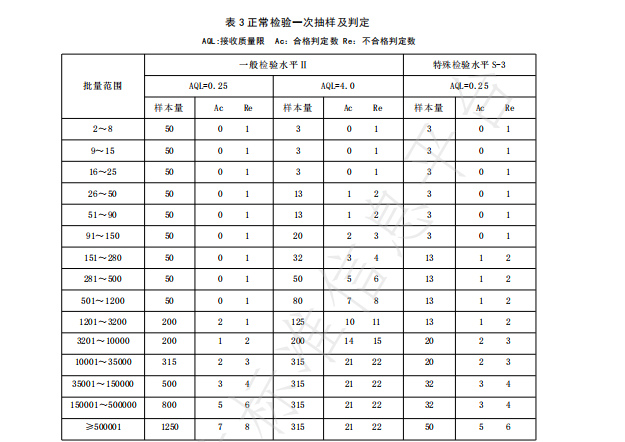

6. 2. 3 交收检验按GB/T 2828.1的各项规定执行。各检验项目的不合格分类、接收质量限、检验水平及抽样方案见表2。正常检验一次抽样及判定按表3行。

6. 2. 4 样本的抽取按以下要求进行:

(1)单件产品按表2的规定从交货批中直接随机抽取样本量。

(2)成箱配套产品根据交货批产品数量对照表2的要求查出相应的样本量,用样本量除以每箱内的产品数,其商若是整数则以此数值为抽取的箱数;其商若含小数,则去除小数,在整数位加1为抽取的箱数。从交货批产品中随机抽取确定箱数的成箱配套产品,然后从抽取的箱中随机抽取该批产品的样本量(每箱中抽出的样本数应大致相等)。

(3)当交货批小于或等于样本量时,则全部抽取。

6. 2. 5 交收检验项目中,如有一项不合格,则判定该产品为不合格。该批产品由交货方返工后,方可再次提交检验。

6. 3 型式检验

6. 3. 1 型式检验项目为本文件技术要求的全部内容,其中铅、镉迁移量、抗热震性每季度不少于一

次,其他项目每半年不少于一次,遇有下列情况之一时亦应进行型式检验:

(1)产品原料改变时;

(2)生产工艺方法变更可能影响产品性能时;

(3)停产6个月以上再恢复生产时;

(4)生产工艺过程中发生意外事故时;

(5)有合同要求时。

6. 3. 2 型式检验的样本应从本周期制造的并经过批检查合格的某个批或若干个批中抽取。抽取样本的方法要保证所得到的样本能代表本周期的实际技术水平。

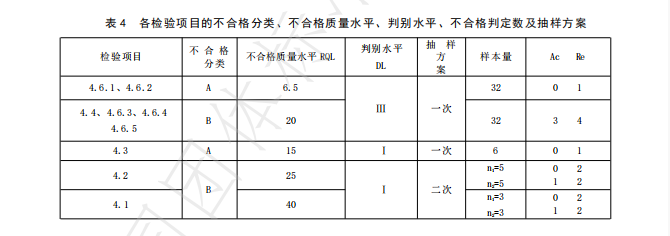

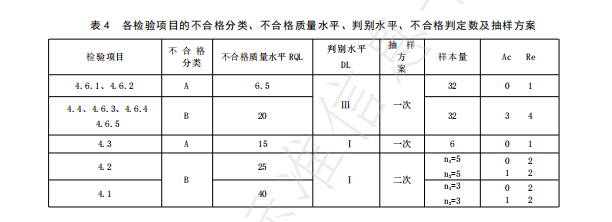

6. 3. 3 型式检验按GB/T2829的规定执行,各检验项目的不合格分类、不合格质量水平、判别水平、不合格判定数及抽样方案见表4。有合同要求时,可由合同双方协商确定。

6. 3. 4 检验的各个项目中,如有一项不合格,则判该产品型式检验不合格。

7、标志、包装、运输和贮存

7. 1 产品的标志、包装、运输、贮存按GB/T 3302和GB 4806.1规定执行。

7. 2 产品应在内包装盒和使用说明书中说明产品不适用于干烧。

7. 3 成套产品包装时要求配套无差错。

资料来源:武夷茶天下

来源:武夷山茶产业

如涉及版权问题请联系删除

团体标准

武夷岩茶冲泡品鉴茶具

T/WCGH 002-2022

1、范围

本文件规定了武夷岩茶冲泡品鉴茶具的术语和定义、产品分类、技术要求、测定方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。本文件适用3.1规定的武夷岩茶冲泡品鉴茶具。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 3298 日用陶瓷器抗热震性测定方法

GB/T 3299 日用陶瓷器吸水率测定方法

GB/T 3300日用陶瓷器变形检验方法

GB/T 3301 日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法

GB/T 3302日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则

GB/T 3303日用陶瓷器缺陷术语

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.4 食品安全国家标准 陶瓷制品

GB/T 5000 日用陶瓷名词术语

GB/T 15608 中国颜色体系

GB/T 18745 地理标志产品 武夷岩茶

GB 31604.24 食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定

GB 31604.34 食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定

DB35/T 1545 武夷岩茶冲泡与品鉴方法

3、术语和定义

GB/T 5000、GB/T 3303、GB/T 18745、DB35/T 1545中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3. 1 武夷岩茶冲泡品鉴茶具

适用于武夷岩茶冲泡品鉴的专用白色上釉瓷质器具。

3. 2 盖碗

武夷岩茶冲泡品鉴茶具主要组件之一,专门用于武夷岩茶的品鉴冲泡。

3. 3 品茗杯

武夷岩茶冲泡品鉴茶具主要组件之一,专门用于武夷岩茶的品鉴。

3. 4 茶海

武夷岩茶冲泡品鉴茶具主要组件之一,专门用于均衡茶汤浓度、分茶。

4、技术要求

4. 1 吸水率

产品吸水率不大于0.5%.

4. 2 抗热震性

产品自180℃至20℃热交换一次不裂。

4. 3 铅、镉迁移量

铅、镉迁移量应符合GB 4806.4规定。

4. 4 产品规格

4. 4. 1 盖碗容积及主要尺寸

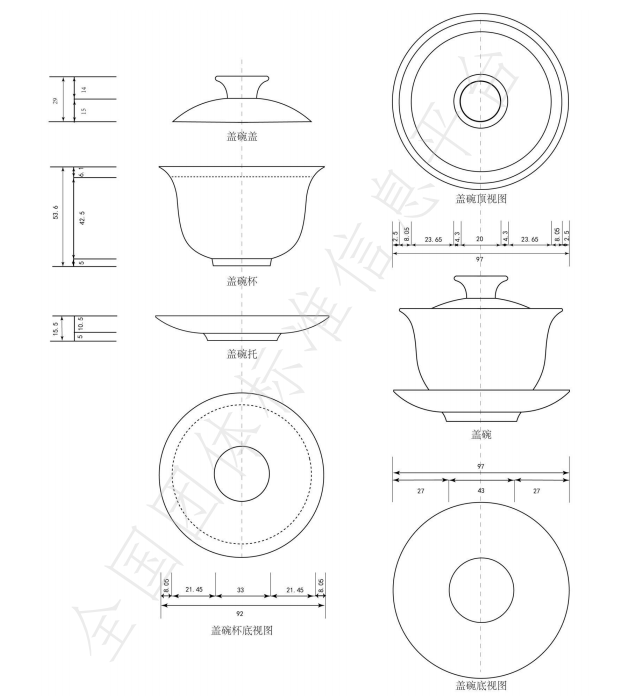

容积110ml,盖碗杯呈倒钟型,高53.6mm,上口外径92mm;盖碗盖外径75.9mm,盖碗托外径97mm,形状及尺寸如图,单位为毫米(mm)。

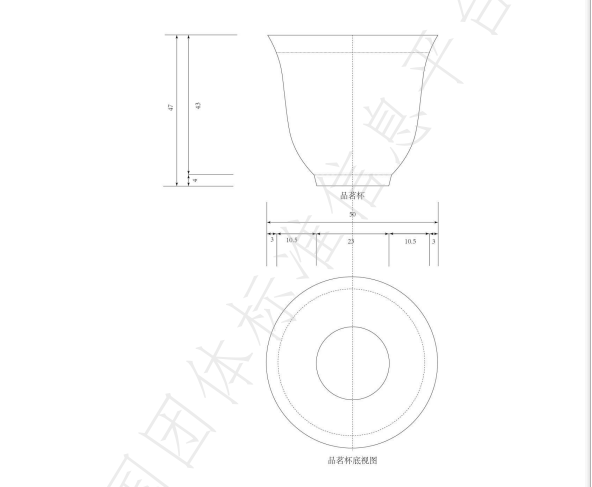

4. 4. 2 品茗杯容积及主要尺寸

容积35ml,呈倒钟型,高47mm,上口外径50mm,形状及尺寸如下图,单位为毫米(mm)。

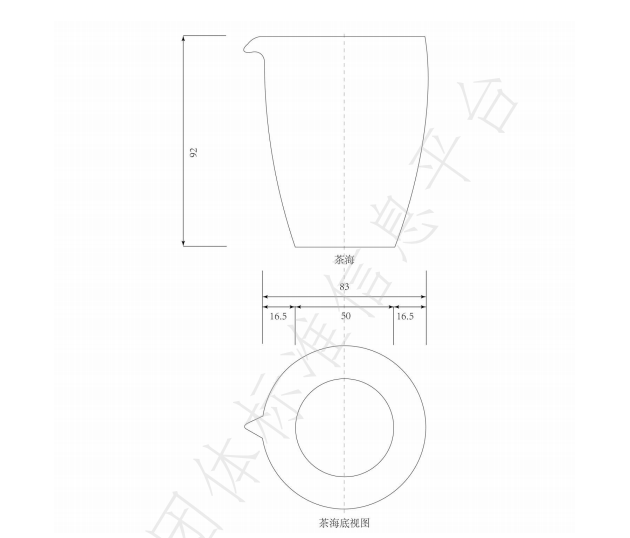

4. 4.3 茶海容积及主要尺寸

容积200ml,高92mm,上口外径83mm,形状及尺寸如下图,单位为毫米(mm)。

4. 4. 4口径误差

口径误差±1.5%。

4. 4. 5 高度误差

高度误差±3.0%。

4. 5 使用性能

盖碗、茶海应出水顺畅,收水后,出水口不出现水滴垂涎现象。

4. 6 外观质量

4. 6. 1 颜色组合应符合GB/T 15608中的中性色的规定,要求N≥9.5,大小、厚薄、颜色一致。

4. 6. 2 产品不允许有炸釉、磕碰、裂穿和渗漏缺陷。

4. 6. 3 产品放在平面上应平稳。

4. 6. 4 产品的盖与口应基本吻合。

4. 6. 5 产品的外观缺陷应符合表1规定,每件产品不得超过4种缺陷。

5、测定方法

5. 1 吸水率测定

吸水率测定方法按GB/T 3299执行。

5. 2 抗热震性测定

抗热震性测定方法按GB/T 3298执行。

5. 3铅、镉迁移量测定

铅、镉迁移量测定方法按GB 31604.34、GB 31604.24执行。

5. 4 产品规格测定

产品规格测定方法按GB/T 3301执行。

5. 5 使用性能测定

将盖碗、茶海注满水后测定。

6、检验规则

6. 1 检验分类

产品检验分交收检验和型式检验,采用每百单位不合格品数(计件法)检验。

6. 2 交收检验

6. 2. 1 每件产品须经企业检验部门全数检验并经交收检验合格后方可出厂。

6. 2. 2 交收检验项目为4.4、4.5规定的内容。

6. 2. 3 交收检验按GB/T 2828.1的各项规定执行。各检验项目的不合格分类、接收质量限、检验水平及抽样方案见表2。正常检验一次抽样及判定按表3进行。

6. 2. 4 样本的抽取按以下要求进行:

(1)单件产品按表2的规定从交货批中直接随机抽取样本量。

(2)成箱配套产品根据交货批产品数量对照表2的要求查出相应的样本量,用样本量除以每箱内的产品数,其商若是整数则以此数值为抽取的箱数;其商若含小数,则去除小数,在整数位加1为抽取的箱数。从交货批产品中随机抽取确定箱数的成箱配套产品,然后从抽取的箱中随机抽取该批产品的样本量(每箱中抽出的样本数应大致相等)。

(3)当交货批小于或等于样本量时,则全部抽取。

6. 2. 5 交收检验项目中,如有一项不合格,则判定该产品为不合格。该批产品由交货方返工后,方可再次提交检验。

6. 3 型式检验

6. 3. 1 型式检验项目为本文件技术要求的全部内容,其中铅、镉迁移量、抗热震性每季度不少于一

次,其他项目每半年不少于一次,遇有下列情况之一时亦应进行型式检验:

(1)产品原料改变时;

(2)生产工艺方法变更可能影响产品性能时;

(3)停产6个月以上再恢复生产时;

(4)生产工艺过程中发生意外事故时;

(5)有合同要求时。

6. 3. 2 型式检验的样本应从本周期制造的并经过批检查合格的某个批或若干个批中抽取。抽取样本的方法要保证所得到的样本能代表本周期的实际技术水平。

6. 3. 3 型式检验按GB/T2829的规定执行,各检验项目的不合格分类、不合格质量水平、判别水平、不合格判定数及抽样方案见表4。有合同要求时,可由合同双方协商确定。

6. 3. 4 检验的各个项目中,如有一项不合格,则判该产品型式检验不合格。

7、标志、包装、运输和贮存

7. 1 产品的标志、包装、运输、贮存按GB/T 3302和GB 4806.1规定执行。

7. 2 产品应在内包装盒和使用说明书中说明产品不适用于干烧。

7. 3 成套产品包装时要求配套无差错。

来源:武夷山茶产业

如涉及版权问题请联系删除