甘肃平凉崆峒山Thursday.April.11

甘肃平凉崆峒山Thursday.April.11第一次听说崆峒山这个名字是在金庸的《倚天屠龙记》里面,金庸的作品我原著看得少,拍成的电视剧倒是全部刷完了的。影视作品往往要更加突出主角光环,所以为了突出主角,很多名山大派都被演绎成了陪衬。还记得崆峒派里面那个练七伤拳的老头,败在了张无忌的七伤拳下,之后张无忌将拳谱的核心机密当众朗诵了出来。这对于一个老江湖而言,简直是无地自容的。金庸虚构的武侠世界里得罪了不少西部名山,峨眉、青城被黑得够呛,后来他为了还原真相,为这些名山先后题写了不少正本清源的条幅。此前我在网上见过他老人家给崆峒的题词——“崆峒武术,雄峙西陲”。从平凉上崆峒路途不那么遥远,今天上山的目的也很纯粹,不带任何目的,就是闻名而去,看看崆峒的风貌。

崆峒山道上

平凉市区的人口并不是那么密集,这个季节也不是拜山的最佳时机,所以去往崆峒的一路上,我没有遇到别的什么人。到山门售票处的时候视线里空空如也,工作人员关着玻璃窗在里面打瞌睡。我找不到上山的路,于是只能选择乘坐缆车。在缆车上,邂逅了一对银川过来的情侣,他们是专程到崆峒旅行的,男的是个飞行员,喜欢户外和出行,聊起草原和雪域,他就特别来劲儿。但此刻,他们和我一样,感觉崆峒是个异常神秘的所在,藏着太多不为人知的细节。

塔寺,塔顶长青松

从缆车上下来,过塔寺,没几步路就到了中台。塔寺以一个古塔为中心,古塔顶部竟然生长着一棵松树。站在塔下仰望,蔚为壮观。中台是整个崆峒的中心广场,有商贩,有舞台,有服务中心,还有可以直达山下的摆渡车。围绕广场两边,商贩设置了可供游人休息的区域,桌子上摆放着方便面和八宝茶。平凉人喜欢用盖碗冲泡八宝茶,八宝茶的配方很简单,红枣、枸杞、冰糖之类的,装在盖碗里用保鲜膜一包裹,你要喝,拆开了给你冲上水就行了。这种八宝茶在平凉很常见,所以难怪最近在城里遇见很多副食店大门上都写着出售“糖茶烟酒”的字样,在内地我们见得更多的是名烟、名酒、名茶。甘蔗、茶叶、烟叶乃至在全世界绝大多数国家已经被禁止了的鸦片罂粟,这些植物融入了我们的生活方式,并且一度影响着世界格局。

山中休息处的方便面与八宝茶

平凉城里的糖茶烟酒副食店

在东部地区,大家不会刻意的去强调糖的摄入了,因为日常生活里摄入糖的机会太多了,以至于现在很多人的身体还需要有意识的去控制糖的摄入。我点了一杯八宝茶,坐在海拔1880米的平台上,西风干冷,早春里虽然山花已经盛开,但林木与裸露的山脊难掩苍凉的本色。一杯八宝茶,容纳着黄土高原上的孕育,暖暖的,甜甜的,确实很惬意。在中台广场边,金庸题写的那个条幅被刻成了碑,立在那里。碑的背后就是崆峒山的腹地,从那里进去,可以进入古建筑群,可以攀援顶峰。

中台金庸题字处

山门

上天梯

从中台进去,穿过朝天门,连续攀爬几个“之”字形的山梯就抵达了上天梯,那是上山的一条必经之路,直线距离很近,但坡度很大,很多人站在山下望了一下就却步了。从山上下来的人也是双手紧紧拽着铁链,步履随着阶梯小心谨慎的移动。尽管如此,但选择上去的人依然还是很多。因为在天梯的中部,有一个让崆峒引以为荣的所在。传说,当年赢得天下的黄帝曾经造访崆峒,并且在那里问道广成子。华夏文明的始祖在那里留下了痕迹,后来的秦皇汉武也是因为这个原因,纷纷登上了崆峒。司马迁为写《史记》也专门跑了一趟崆峒,那里还留存着中华民族早期的记忆,所以当年左宗棠在朝堂上的坚持是正确的。

茶路行者在黄帝问道广成子处

危崖处的崆峒山古建筑

崆峒的建筑都在危崖险峰处,醒目,壮美,在云遮雾绕之间沾染着仙气。山上的古建筑很多,以明代的遗迹为最。牌坊碑刻,木楼城堡,往往依山开凿的时候将山石崖洞巧妙的融为了一体。山上有修行的道家人,心气平和,仙风道骨,望着登山客疲惫的倦容,他们安然自适,仿佛与世俗生活在两个世界。上天梯的顶部有所谓的皇城,其意涵是明朝的天启皇帝赐了一块匾安放在这里。

崆峒道人

天启皇帝赐匾处

过皇城后走3公里左右的山路,有崆峒山地质博物馆。岩石、植被、水源,那些比人类历史悠久得多的遗存被人类定义之后陈列在里面。展馆里介绍了崆峒的各种矿藏,最吸引我的还是一个玻璃容器里装的水,前面牌子上写着地热水。左宗棠在柳湖发现的那口三九天不结冰的暖泉大概就是地热水吧!

崆峒山地质博物馆

博物馆里展出的地热水

至此,崆峒的精华部分已经差不多观览殆尽,但是在景区各要道的全景图上,从中台下去不远处有一个叫“茶庵寺”的地方,既是寻茶之旅,自然是不能轻易放过带“茶”字的地方。于是我放弃了地质博物馆门前乘车的机会,原路返回中台,直奔茶庵寺而去。

茶路行者在崆峒山道上

茶庵寺需要从中台左侧下去,顺着曲折的山道一路前行,下行约1.5公里,在一个无人的山坳里就有建筑物隐隐出现了,我快速冲上前去。山门修缮一新,我没来得及细看,就径直走了进去,里面的空间很大,庵寺里的师父正在做晚课。他见我来,慈眉善目的脸上露出了热情的微笑。我随即便问道:“请问师父,我们这个寺庙与茶有什么关联呢?”

留守茶庵寺的僧人

他一时语塞,但随即又反应了一下说:“这个事,我师父应该知道得更准确更详细一些,这样子,留一个您的电话,等我师父出关,我问了打电话讲给您。”出家人不打诳语,他这种热心审慎的态度让人感动。我围着寺院转了三圈,把每一处有文字的地方都浏览了一遍。佛弟子的捐修功德碑,重修茶庵寺记这些重要的文字里都没有讲明此地与茶有什么关系。于是只能带着遗憾离开,一切等老法师出关以后再详细解开。

茶庵寺

重修茶庵寺记,提到茶庵寺毁于同治年间的兵事

从茶庵寺下山,山道逾3公里,等抵达山麓我才发行,茶庵寺正是步行上山的小道所在。这条道掩盖在丛林里,我上午上山时竟然没有发现。时近六点,早上来的时候瞟了一眼末班公交是6:00,显然是赶不上了。夕阳西下,湖光山色里,就我一个人在行走。山下的道路很宽,随山势蜿蜒,一路走过去,惊扰了很多在路边晒太阳的松鼠。等转过一个路口,遇到一个骑行的女子。她骑得很慢,带着个遮阳帽,帽檐上写着“崆峒山”,我猜测她是景区管理员,于是上前搭讪。

掩盖在林间的山道

她是平凉旅游局的,负责服务崆峒山景区,天气好的时候下班会在这条路上骑自行车玩。几句话一聊感觉挺投缘,于是我又忍不住向她打听起了茶庵寺的来历。没想到,此前她曾从老主持那里听到过。

传说,唐朝年间,有个姓魏的大户人家,生养了6个女儿,前面5个都嫁给了当朝的达官显贵。唯独第6个女儿,生性叛逆,博览群书,看透了世事红尘,慢慢地与原生家庭的那种生长环境越来越疏离。最后她选择了离家修行,经过一路奔波抵达了崆峒山。崆峒山上修行的多为和尚道士,不方便收留女徒,于是塔院的老和尚将她安置在了石月峡的山坳里。正好那里住着一个比丘尼,于是她们两个在那里搭建了草屋,结伴修行。石月峡的山坳是信徒进山的必经之路,每每山上做法事,就有成群结队的信众从这里上山。当走经她们修行的草庵时,人困马乏,于是都会坐下来吃点干粮喝点水。她们俩也热情主动的招呼往来信众,最后还在草庵前提前煮好热茶以供上山的香客饮用。久而久之,石月峡草庵处比丘尼的热茶远近闻名。后来山上为她们两个修建了寺院,他们给山上的老和尚建议新修的寺院就叫“茶庵寺”。山上的师傅同意了这个名字。从此,这个名字就从唐朝叫到了现在。

从外面看“茶庵寺”山门,名字已改为“茶禅寺”

从里面看依然是“茶庵寺”

现如今,山上没有修行的比丘尼了,所以茶庵寺山门向外的匾额改成了“茶禅寺”,但里面依然还保留着茶庵寺。那位姓魏的比丘尼叫魏静,民间宗教往往口口相传,很多信息都湮灭在了时间里。但“茶庵寺”这三个字没变,依然还可以引发人的联想。我一开始很自觉的将其与茶联系在了一起,看来是没错的。现如今,在崆峒山上,每到一处可以让游人休憩的地方,都会有小摊贩摆出八宝茶迎客,虽然是付费,但价格公道,冥冥之中感觉大家还依然传承着茶庵寺的古风。幸而崆峒山并不产茶,不然魏静肯定会被封为“茶神”。

崆峒山下蜿蜒的公路

与那位女子一同走到山脚,夕阳已经在天边留下了一抹绚烂的色彩,一天的时光交给了崆峒。那位热心女子担心我没法回平凉,于是陪我一起等车。空荡荡的站台上,海拔一千多米的高原,在太阳落山之际,山间的风异常阴冷。崆峒距平凉十多公里,我尝试用了所有的打车软件,几乎都没用,在滴滴上给出租车司机发50块钱红包都没人接单,宽阔的公路上空荡荡的,没有一丝汽车马达的声息。那女子说陪我到崆峒镇上去看看,正说着一辆公交车从远方驶来了。是进城的车,我问司机还走吗?司机说当然要走。牌子上所谓的末班车其实是城里发车的时间,最后一趟其实是7:00。

夕阳黄昏,可以看见远方的平凉城

旅途中就是这样,有些朋友刚认识就要说再见,不过每一次相遇都像似有上天的刻意安排。那个面容姣好,带着大西北淳朴气质的女子在今天这个时间,这个地点出现,其实就是为了让我知道茶庵寺,让我这个茶路行者明白,崆峒山与茶的那些故事。只是故事里的情节和湖南安化茶亭以及风雨廊桥上发声的事很像!

祝福在路上

中国国际茶文化研究会学术与宣传部部长助理 董俐妤:背上行走的勇气,带着千万事茶人的梦想,踏上万里茶路。放眼望千年,梦回那朝夕,待归来时,杭州约茶。

湖南高马二溪茶业有限公司湖南省张家界市总代 王明福:祝万里茶路行圆满成功,收集更多黑茶文化对群众生活的影响,祝参加此次活动的工作人员安全健康完成任务。

安化归来茶舍二当家 刘凤莲:愿你历尽千帆,归来仍是少年

四川省蒙顶皇茶茶业公司副总经理 龚开钦:盛世壮举,重塑辉煌。

成都花茶研究会会长 林明:祝福洪漠如先生行走万里茶路,传播中华文明,茶香飘世界。

中国既是“茶的国度”,又是“诗的国家”。文人爱作诗,也爱喝茶,于是诞生了大量茶诗。通过这些诗词,千百年后的读者们可以一窥茶史,同时也得以还原古代文人的生活场景。

唐代茶文化兴盛,上至王公朝士无不饮者,下至平民百姓,田闾之间,嗜好尤切。而至夏日,唐人则会吃茶粥来消暑。“长安客舍热如煮,无个茗糜难御暑。”从王维、储光羲等人的诗中,可知原来茶粥在唐代是消暑的佳品美食。

茶文化学者杨多杰的著作《茶的品格——中国茶诗新解》,精选唐、宋、明、清四代文人茶诗三十首,谈人情物理,论茶学渊源。澎湃新闻选摘其中《吃茗粥作》一节,从中可知唐代的茗粥应是既有茶又有米,同时兼顾各种香料食材的米糜。现在还能喝到唐代同款的茶粥吗?杨多杰在湖南省安化县探访黑茶时,曾见识了当地的梅山擂茶,就颇具唐代茗粥的古风。

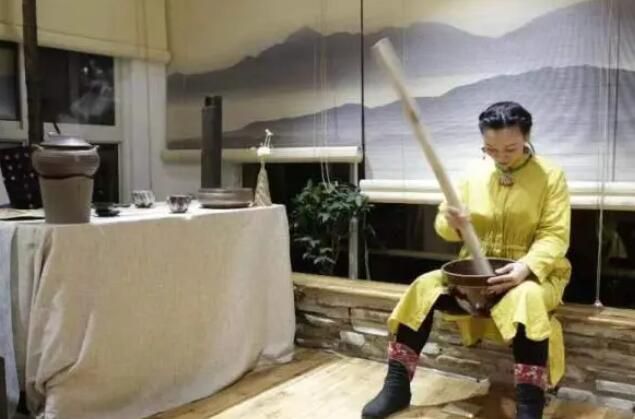

湖南、江西、广东等地的擂茶,类似唐代茶粥《吃茗粥作》(唐)储光羲

当昼暑气盛,鸟雀静不飞。

念君高梧阴,复解山中衣。

数片远云度,曾不蔽炎晖。

淹留膳茶粥,共我饭蕨薇。

敝庐既不远,日暮徐徐归。

(《全唐诗》卷一百三十六)

有一年在日本东京的表参道闲逛,误打误撞地走进了大名鼎鼎的茶茶の间。这家小店的主理人和多田喜,被当地媒体称为日本茶三贤人之一。我在他的店中喝了一款名为“流星”的日本煎茶,名字虽美,味道却也平平。日本茶总体滋味单薄,香气甜度的层次感都有先天的不足。

欣赏完了流星,已经临近中午,于是就留在店里体验茶餐。正所谓无心插柳柳成荫,反倒是这顿茶餐里的一碗茶粥,给我留下了深刻的印象。与日本的茶泡饭一样,茶粥里也看不见茶叶的影子,而只是用浓郁的茶汤调味,口感清爽,健康营养。据店员介绍,这款茶粥颇受日本白领一族的欢迎,近期已成为流行的时尚餐饮。

唐阎立本(传)《萧翼赚兰亭》,画面中描绘了唐人喝茶的情景

《萧翼赚兰亭》(局部)其实中国自古以来,便有食用茶粥的习惯。亦或者说,茶粥也是中国众多饮茶习惯中的一种。要聊起茶粥的掌故,便不得不提唐代储光羲的茶诗《吃茗粥作》。老规矩,还是从作者聊起。

储光羲,大约出生在公元706年,比诗仙李白小五岁,而比茶圣陆羽大二十七岁。他祖籍兖州(今山东兖州),居家则在润州(今江苏镇江)。唐开元十四年(公元726)中进士,当过安宜等地县尉,后辞官归隐。

到了唐天宝六载到七载(公元747-748)时,又出任太祝、监察御史。安史之乱时,储光羲于长安城陷落后被叛军所俘,并无奈接受了伪职。虽然后来又逃归朝廷,却还是遭到问责,论罪贬到岭南,最终卒于贬所。

诚然,储光羲并非一位成功的政治家,但却是一位杰出的诗人。储光羲擅长写田园诗,宗法自然是陶渊明的诗风。我们这里不妨读一首较为知名的《钓鱼湾》:

垂钓绿湾春,春深杏花乱。

潭清疑水浅,荷动知鱼散。

日暮待情人,维舟绿杨岸。

开头两句,描绘了钓鱼湾的美好春景。首句点题,兼点时令。二句一个“乱”字,写出杏花繁盛之貌,颇为灵动。三、四两句,写垂钓时所见景物及心理活动,两句纯用白描,体物细致,描写真切。结尾两句,抛开垂钓,转出新境。原来诗人意不在得鱼,而是等待友人来访。全诗透露出诗人虽在垂钓,但其注意力却并不只在鱼上,而是在观照自然景物中得到一种怡然自得的乐趣。

《唐人宫乐图》轴台北故宫博物院藏,全画描写了后宫女眷奏乐与饮茶、喝酒的场面可能因储光羲与同为著名田园诗人的王维年代相近,因此后人总是会拿储、王与陶三位诗人进行比较。不得不说,储光羲是盛唐时期最爱写田园诗的文人,也最善于写质朴无华的古体诗。因此,后代不少人甚至觉得连王维都不如储光羲。像清代施补华《岘佣说诗》中就说:“储光羲《田家》诸作真朴处胜于摩詰。”的确,储光羲非常擅长写田园风格的五言古诗。包括这首茶诗《吃茗粥作》,也是秉承了他一贯的清丽文风。但是,储光羲之最终没有像李白杜甫一样,成为光耀千古的大诗人。究其原因,可能就是诗风太像南北朝时的陶渊明了。艺术创作,不是模仿秀。咱们拿茶来举例子,例如白茶吧,原来只有福鼎、建阳、政和、松溪等几个传统产区。可自打白茶火了之后,云南、四川、贵州等地争相生产制作白茶。一时间,出现了茶叶山河一片白的奇观。但是模仿终归是模仿,各地的“类白茶”做不出自己的特色,还是终难跻身于名茶之列。写诗与做茶,其实是一个道理。

唐周昉《调琴啜茗图卷》当然,这是单从文学角度的苛刻探讨。储光羲这首《吃茗粥作》,兼顾文学性与茶学价值,仍是不可多得的茶诗佳作。说完了作者,咱们再来看题目。其实茗粥一事,也不是唐人的发明,而是一种历史悠久的美食。陆羽《茶经》中,便记载了西晋时期一件与茗粥有关的事件。其中写道:“傅咸《司隶教》曰‘闻南市有蜀妪作茶粥卖,为廉事打破其器具,后又卖饼于市。而禁茶粥以困蜀妪,何哉?’”

由此可见,西晋时不仅已经有了茗粥的做法,而且已经有了贩卖茗粥的小贩。那么茗粥到底是什么样子的呢?咱们来看诗文。

开篇的头两句,写的是时间。

显然,这首诗写在盛夏时节。树林子里的鸟都飞不动了,气温之高,可见一斑。在这样的暑天,诗人自然也是无精打采。一没有空调,二缺少冷饮,古人又该如何避暑呢?接着的三四两句,写的就是对策。

念,这里解释为爱怜。君,是对友人的尊称。原来在这样的热天,储光羲竟然外出访友了。在“鸟雀静不飞”的暑热之时,诗人的朋友率性地将“山中衣”脱去,躲在梧桐树的阴凉下休息了。所谓“山中衣”,即隐士穿的服饰,诗人也借此机会,向读者透露出了友人的身份。要知道,精英最重形象。甭说古代的官场,就是现如今的职场也是一样。再热的天气,外企白领也永远得穿的西装革履。热不热?热。累不累?累。能不能脱?不能。可隐士就不同了,人家不管那些繁文缛节,想脱就脱,潇洒的不得了。从“念君”二字可以看出,这位隐士的生活态度让混迹官场的储光羲羡慕坏了。

虽然已经宽衣解带,躲进了树荫之下,但还是觉得热得不行。远处的天空,倒是飘着几朵白云,但却也不曾遮蔽住烤人的“炎晖”。天气太热,走也走不了,坐又坐不住。怎么办呢?

淹留,即挽留之意。实在热得不行,储光羲的这位隐士朋友决定拿出避暑降燥的杀手锏——茶粥。

擂茶的原料,各地擂茶原料略有不同夏天喝茶粥,似乎是唐代文人的共识。例如储光羲的好友王维,在茶诗《赠吴官》开篇便说:“长安客舍热如煮,无个茗糜难御暑。”

茗与茶,是同义字。糜,是煮得稀烂的粥。因此,王维笔下的“茗糜”就是储光羲诗中的“茶粥”了。单吃茶粥可能有些单调,于是乎再配上一些“蕨薇”。所谓“蕨薇”,其实就是野菜。暑热时节,大鱼大肉,难以下咽。只有清粥小菜,最是开胃消暑。

最后两句诗,写的是闲情。

一碗茶粥下肚,清热去火,满口留香。诗人与隐士似乎住得挺近,所以也不急着回去。等到红轮西坠,暑热退去,再慢悠悠地散步回去也不迟嘛。一句“徐徐归”,写出了现代人所最缺乏的一种慢生活。五代时的名句“陌上花开,可缓缓归矣”,其实也是继承了盛唐诗人的闲情。这样的结尾,极具诗情画意,引发人无尽的联想。我们读者的脑海中,大可以之为题,形成一幅诗意的水墨画,含蓄隽永,情味无穷。

虽然诗读完了,但问题并没有完全解决。唐代的茶粥,到底是什么样子的呢?当代散文家汪曾祺先生在《寻常茶话》一文中写道:

“日本有茶粥。《俳人的食物》说俳人小聚,食物极简单,但‘唯茶粥一品,万不可少’。茶粥是啥样的呢?我曾用粗茶叶煎汁,加大米熬粥,自以为这便是‘茶粥’了。有一阵子,我每天早起喝我所发明的茶粥,自以为很好喝。”

汪先生笔下的这种茶粥,便与我在东京茶茶の间里喝到的相同。因为用的是茶汁,所以是只有茶香而不见茶叶。

擂茶需要将原料磨碎但唐代的茶粥,却不会是这样。理由非常简单,当时流行的是煎茶法。将蒸青茶饼磨碎后,直接放入容器中煎煮。喝的时候是连茶汤带茶叶一起下肚,并没有茶水分离的概念。所以据我推测,储光羲所饮的茶粥,里面一定有茶叶。除去茶叶,茶粥中的内容可能还很丰富。《茶经·六之饮》中记载:

“或用葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷之等,煮之百沸,或扬令滑,或煮去沫。斯沟渠间弃水耳,而习俗不已。”

显然,陆羽对于这种大杂烩式的饮茶习惯持批评的态度。但他自己也讲,当时仍是“习俗不已”。储光羲比陆羽年长近三十岁,所以饮茶习惯自然也正是《茶经》中批判的那种“什锦派”了。据此我大胆推测,估计储光羲解暑的茶粥里,是葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷什么都有才对。

确定了茶粥的内容,咱们再来聊聊茶粥的形态。

王维仅比储光羲大五岁,算是同时代的诗人。王维在《赠吴官》一诗中,称茶粥为“茗糜”。糜,是煮得稀烂的粥。从这一点线索,便可看出这碗茗粥的状态应该是熬煮到近似于米糊状才对。

梅山擂茶,颇具唐代茗粥的古风总体来说,唐代的茗粥应是既有茶又有米,同时兼顾各种香料食材的米糜。既有茶叶煎煮过的清苦,也有茱萸葱姜等物的辛香,食客的味蕾被充分的刺激调动。苦夏之日,茶粥自然成了消暑的佳品美食。那么现在还能喝到与储光羲同款的茶粥吗?还真可以。我在湖南省安化县探访黑茶时,曾见识了当地的梅山擂茶,就颇具唐代茗粥的古风。

制作梅山擂茶,原料主要是新鲜茶叶若干,炒米、鲜花生仁、熟花生仁等物。除此之外,还要两样重要工具,即擂钵和擂茶棒。所谓擂钵,是当地烧制的一种粗制陶器。个头大小宛若蒸锅,但却是倒圆锥形,里面还有一排排的暗齿,起到加快研磨力度的作用。至于擂茶棒,则是半米长短的木棒。多用已结了油茶果的山茶木制作而成,坚固耐用且气味清香。

茶人擂茶,安化县广播电视台/王厅摄当地人打擂茶时要坐下,用双腿固定擂钵,再用右手攥紧擂茶棒,左手扶稳擂钵的口沿,一下下地戳下去。发出有节奏的响声。一般制作擂茶时,先擂的是米以及生花生仁和生芝麻,随后再放入新鲜采摘的茶叶,最后则是炒熟的花生仁。这些食材不是简单的冲泡,而是要上火去熬煮,最终呈现的状态不是清汤寡水的茶汤,而是糊状黏稠的汤羹。

安化县举办的擂茶大赛,安化县广播电视台/王厅摄香喷喷的坚果炒米,再加上茶汁的调和,造就了梅山擂茶滋味甜咸适中,口感粗中带柔的独特风味。当地老百姓,至今保留着三餐两茶的生活习惯。夏日解暑,冬天驱寒,美味又健康。更有趣的是,当地老百姓习惯说“吃擂茶”而非“喝擂茶”。这岂不又与储光羲《吃茗粥作》的说法暗合了吗?各位有机会到安化,除去喝一杯黑茶,也别忘了吃一碗擂茶。

那活化石般的饮茶习俗,正是大唐遗风。

杨多杰著《茶的品格——中国茶诗新解》(本文节选自《茶的品格——中国茶诗新解》

来源:澎湃新w,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

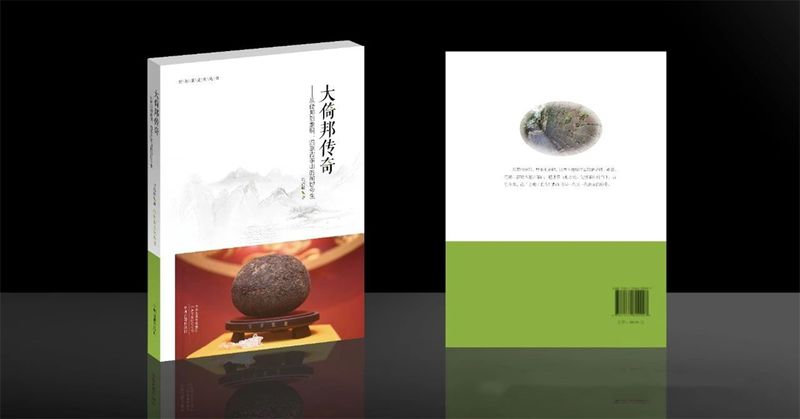

新书《大倚邦传奇》正式出版发行,关心和爱护的师友纷纷抢先拿到手一睹为快,频繁的互动交流中涉及最多的一个问题,为什么是莽枝、革登、倚邦与蛮砖这样的排列方式?缘由特别简单,就当下的象明四大茶山交通条件来看,这是为大家推荐的最佳入山寻茶路线图。

循着书中的指引,不仅可以通过阅读“卧游茶山”,也可以亲身登临四大茶山,一次性将四大茶山的自然与人文尽收眼底,好客的茶山人家热忱欢迎五湖四海的茶友们到来。

我们在开篇“从倚邦至象明:四座古茶山的前世今生”引文中开宗明义,阐述了书名的由来。

从进入官修史书记载历经三个时期:一是清代,从改土归流设立普洱府至清末,倚邦土司统辖四大茶山,这个时期倚邦代指四大茶山,这一点无需辩驳;其二是民国,历经多次更名,其中最具代表性的名字是象明县;其三是新中国,经历多次调整,最终定名为象明乡。从初始的倚邦土司地,到转折期的象明县,再到尘埃落定的象明乡,行政区划不断调整,但其核心所辖皆为莽枝、革登、倚邦与蛮砖四大茶山,这是毋庸讳言的事实。

是故,这个书才有了两个名字,一是《大倚邦传奇》,二是副书名《从倚邦至象明:四座古茶山的前世今生》。

言归正传,先说第一部分“莽枝茶山”,“莽枝茶山风云录”历数了莽枝茶山的历史变迁过程,核心内容就是莽枝茶山三百年来的简史。

莽枝茶山记录了曼丫、红土坡、秧林与安乐四个寨子。前段时间易武镇与象明乡村寨更名,征求意见的期间,我谈了一下自己的看法。如果说非要给六大茶山及名村寨找出来台前幕后的历史推手,那一定非厉行改土归流的雍正皇帝与云贵广西总督鄂尔泰莫属,在君臣二人往来的奏折与批复中,反复出现六大茶山及各村寨,其中不乏如今大家耳熟能详的众多村寨。仅就莽枝茶山来说,就有慢丫(曼丫)、央列(秧林)、莽芝大寨、莽芝小寨,即将迎来档案记载三百年的村寨历史节点。

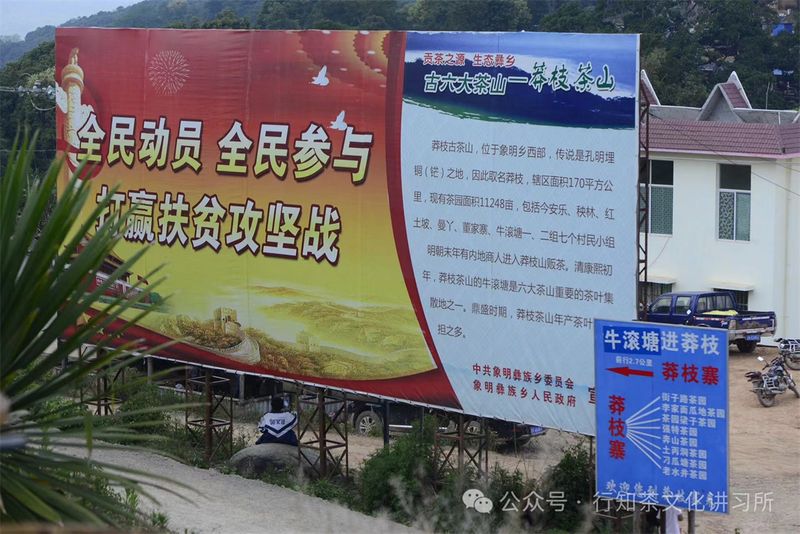

既往对六大茶山的叙述中,对莽枝茶山往往着墨不多,甚至被有人称为“小茶山”。分跟谁比,在六大茶山中排列,莽枝茶山面积不算大,具体来看至少有170余平方公里,那也是相当大了呀!

莽枝茶山广告牌

再有就是莽枝茶山的定位,就目前信史记载来看,六大茶山中最早进入官修史书的就是莽枝茶山(文献中“支”、“枝”与“芝”字交替使用)。

康熙三十年(1691)《云南通志》中有明确的记载:“莽支山、茶山二山在城西北普洱界,俱产普茶。”是故称为“六山之源,莽枝茶山”,意思是信史记载文化起源地,不可与茶树起源地混为一谈。由此,莽枝茶山就有了厚重的历史定位。定位很重要,这是安身立命的资本。

回过头来细说莽枝村寨,曼丫人特别会讲故事,茶山人称为“款白”,故事里的事,话里话外都是历史的镜像。如果您到访慢丫,不妨到曼丫老寨走一走,关帝庙遗址的功德碑只剩了一个残缺的角,落款是乾隆二十七年(1762),石碑本身证明了曼丫历史上繁荣的景象,石碑损毁的过程亦足发人深省,映衬出现实中的荒诞行为比小说更精彩。

曼丫老寨

有传闻说前段时间红土坡寻求改名为莽枝大寨,不知为何没了下文,但是红土坡人坚称自己是莽枝大寨人的后裔。

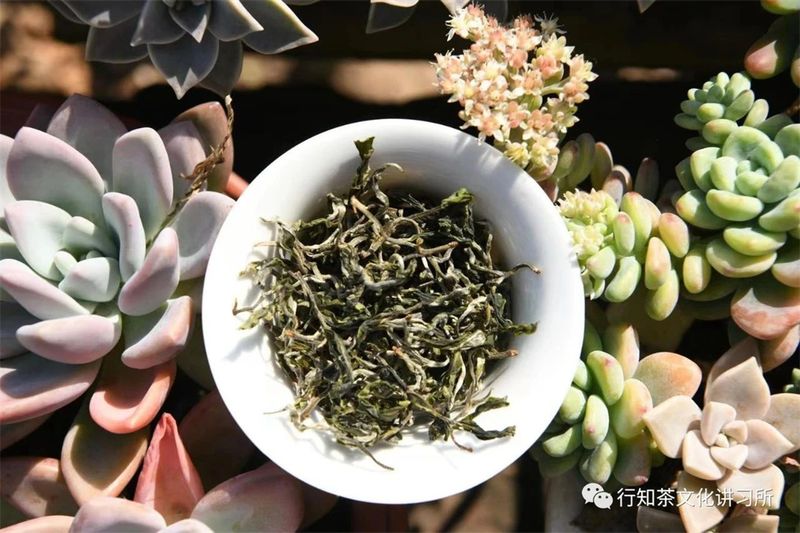

留给人印象深刻的就是一种名为“飞蚂蚁翅膀”的小叶种茶,就只有喝的没有卖的。有的茶就是这样,能有一次体验也是非常有趣的经历。

小叶种茶飞蚂蚁翅膀

秧林在档案记载中原初的名字叫“央列”,寨子里的老人家,还有山下曼赛的傣族口口相传,与信史记载相扣合,历经演变成了现在的秧林。

从央列到秧林,这是多么意味深长的变化呀!原住民的称呼让位于外来汉人客商的命名,这本身就是民族交汇融合的一个例证。

秧林寨门

秧林古茶园的茶树种质资源非常丰富,有一种叶形特别小的名叫“绣花针”,我曾经央请当地茶农种一片,他的脑袋摇的跟拨浪鼓一样。想想也是,采摘制作跟张飞绣花一样,那可不是一件容易的事儿。

就是觉得很有趣,想想看,人一辈子都不一定喝到一泡绣花针,它就是爱茶老饕也得不到的存在。

小叶种茶绣花针

曾经荒草丛生的牛滚塘近年愈发热闹了起来,今年的二月八百诗佳节设主会场在这里,欢歌热舞庆祝节日。

看看街头五省大庙的遗址,恍惚让人觉得有点穿越。传统社会都是在会馆庙宇举办各种庆祝活动,古人唱戏酬神,今人唱跳过节,历史照进了现实。

牛滚塘街

今年勐腊贡茶文化节暨第十二届斗茶大会,莽枝茶山一举夺得了金奖,真是喜大普奔的一件大好事儿。六山之源莽枝的厚重定位,十二年斗茶会首获金奖桂冠,应了好事成双的俗谚。以后莽枝人大可宣称:寻找六山之源,品味金奖莽枝。

牛滚塘街另一头是安乐村委会驻地,以前安乐村公所管莽枝茶山,后来新发村公所合并到安乐村委会,原新发村公所管辖的革登茶山也就统归安乐村委会管辖。一个安乐村委会管辖莽枝、革登两大茶山,这可真是茶山上才有的奇观。

书中第二部分是革登茶山,“革登茶山风云录”数说古往今来三百年变幻历程。

革登茶山广告牌

从景洪出发翻越攸乐山,进入勐腊县象明乡的第一个寨子就是石良子,这是个基诺族的寨子,寨民由莽通寨子搬迁至此。赶上了这次勐腊县村寨更名的良机,石良子一举改名成功为孔明山村。

基诺族过去自称攸乐人,传说是茶祖孔明丢落的一队士兵后裔,这次坐实了领受茶祖福荫的名声。附近有孔明山,山下有观音庙。境内有祭风台,当地人习惯叫大草坡,竖立了茶祖孔明的雕像,成了入山寻茶之人的热门打卡点。

二〇一八年公祭茶祖孔明大典

革登茶山古茶树最多的是值蚌,进出值蚌的路口立了块革登茶山地标石,立石之人也成了故事里的人物。

值蚌流传着茶山上最惨烈的家族兴衰成败的故事,时过境迁,曾经的往事都随风消散,只留下满园的古茶恩泽后人。

革登茶山地标石

新发寨民不断毗邻值蚌大搞建设,新建民居已经与值蚌连接成片了。新发寨名新近改成了革登大寨,达成了寨民的心愿。

其实新发原本的阿卡寨名蕴藏着历史的原初图景,改土归流设立普洱府以前,六大茶山上生活的原住民主要是窝泥、蒲蛮等族群,阿卡恰恰是原住民留下的寨名。

新发老寨

正对着茶祖地入口处马路对过,有一棵新发的茶树王。茶农问我:既然老茶树王不在了,那是不是我这棵茶树可以接替老茶树王的名号了?单就身价来说,确实够高,一棵树春茶一季承包费十万元。树也争气,去年干旱酷烈,还采下了十多公斤鲜叶。就这老当益壮的精气神儿,真可谓是当仁不让的王者气概。

民间传说的“孔明植茶遗址”位于新酒房的地界,现名为“茶祖地”,这是尽显民间智慧的天才级命名,立马高大上了起来。这里同样是入山寻茶之人的热门打卡点。

茶祖地(孔明植茶遗址)

新酒房的名字已经成为历史,现在改名成革登老寨。不光是现在山上的茶农爱喝酒,过去的人怕是爱的更深一点,那是难熬的苦日子里的慰藉。名字虽然改了,习惯依旧不变。

撬头山是个特殊的村寨,村民坚称自己是蒲蛮人的后裔,除了衣服样式与别个村寨不同,也没有更多的信息。就是这一点不容小觑,或许他们是茶山原住民蒲蛮人为数不多的同胞了。

撬头山的茶也脚踩两座山的风格,靠近倚邦的像倚邦茶,靠近革登的像革登茶。撬头山村民坦荡的很,既卖茶又卖酒,茶酒生意两生花。

撬头山寨门

茶祖圣地革登茶山,这是当之无愧的称谓。六山中两个与茶祖孔明密切关联的民间信俗遗存都在革登茶山,茶祖雕像在石良子(现名孔明山)大草坡,茶祖地在新酒房(现名革登老寨)地界。

书中第三部分是倚邦茶山,“倚邦茶山风云录”阐述历史变迁。

倚邦的地标石竖立在一个丫口,进进出出的寻茶人最常在这里打卡。

倚邦茶山地标石

倚邦地标石放在这里也是一个折中的结果,两边山里分布着架布老寨与锡空老寨的遗址。

位于森林中的架布老寨遗址,置身其中觉得时光都静止了。脚下穿寨而过的石板道,散落的柱脚石,大庙遗址的瓦当、青砖,无不诉说当年这里的辉煌。

不知何故,大河边申请改回原名“架布”的事儿没了下文,这可真是可惜。

出道即巅峰的“驾部”,在康熙五十三年(1714)《元江府志》位列六大茶山之一。直到乾隆元年(1736)《云南通志》中才被漫撒取代六山中的地位。

架布在嗣后文献记载中绵延不绝,偏就落下这么个结局,属实让人觉得心有不甘。

架布老寨大庙遗址

架布与锡空同为难兄难弟,都是从山上搬到山下,锡空略显好过一些,最起码寨名还在,虽然名字不准确,以前写作嶍崆。

老寨遗址的观音庙也被修缮一新,引得不少人翻山越岭去拜谒。旁边的观音山古茶园沾染恩泽,也有信念笃定的拥趸。

锡空老寨观音庙

从大丫口往倚邦方向,先是路过弥补。这是后来搬拢在一起的寨子,其中一个是细腰子,这也是出现在鄂尔泰奏折中的地名,可惜没有申请改回原名。

好在寨子拥有的大黑山不但是上风上水的宝地,出产的大黑山古树茶更是堪称倚邦身价最高的明星小产区之一。

寨子里的茶农很有智慧,在进出大黑山的必经之处设立了一道大门,各家有各家的锁。一道门锁住大黑山,成了一大奇观。

一道铁门锁住大黑山

麻栗树村民挨着公路边修了个寨门,进了寨门曲曲弯弯的道路通往寨子里。路上路下都是古茶园,往上连到倚邦街。

麻栗树不独是古树茶产量大,还有一棵倚邦太上皇古茶树。有寨门指引,又有太上皇打卡,再喝了麻栗树甜美的好茶,远方的客人自然会留下来。

倚邦太上皇古茶树

倚邦茶山最热闹的地界自然非倚邦老街莫属,这在书中的引言以及“倚邦茶山风云录”中已经阐述清楚。

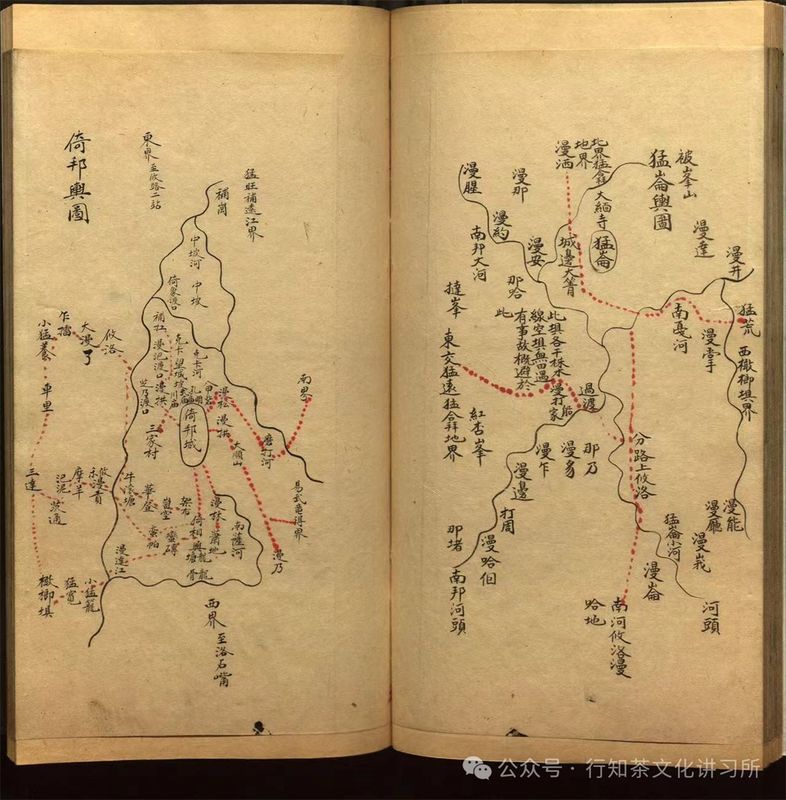

可不要小看了倚邦老街,进出茶山的指示牌标注的都是“倚邦古镇”,这属实是不了解事情。清末光绪朝留下的一本《云南边情记》为美国国会大厦图书馆收藏,其中有一张倚邦舆图,也就是地图的意思。地图当中画了个圈儿,标的清清楚楚,倚邦城。

倚邦舆图(美国国会大厦图书馆藏)

称倚邦古城才符合历史,清代倚邦是土司城,民国时期做过象明县城。老人家就记得,以前住在倚邦街上的就是城里人,自重身份和地位,甚至不大乐意跟乡下人通婚。期盼有一天,倚邦古城的名号响彻云霄。

今年勐腊县政府着力打造五大茶山,倚邦茶山的着力点就在倚邦街。许多到访倚邦街的人感叹:老街古风不在。低头看脚下就会知道,脚下的倚邦街、石屏街与曼松街都是几百年的古道。土司衙门的石挡墙也在,没少人去打卡。

倚邦老街

更为重要的是见证历史的碑刻文物,都被收拢在街头倚邦村委会办公楼二层上的倚邦贡茶历史博物馆内,这堪称是全国行政等级最低的博物馆,却与千里之外全国行政等级最高的故宫博物院有一种内在联系。

清代的普洱贡茶就是每年定例由倚邦土司承办,易武土司协办,从这里启程送往普洱府、省城昆明,一直到京师皇宫大内去的。

贡茶圣地倚邦,鼎立六山之中。多少人奔着普洱圣地的名号,千里迢迢前来朝拜倚邦。

倚邦贡茶历史博物馆

实际上倚邦还是茶号的诞生地,惜乎茶号之源倚邦名声不彰。盖因老茶号的旧宅早已无存,还好有一些匾额、压茶石模等老物件留存下来,就保留在茶农的手中,这可都是无价之宝。

曾经的倚邦是茶马古道的枢纽,如今却成了现代公路交通体系的末端。

原属曼拱村公所辖地,曼拱一组、二组和高家队民居连成片,就连办公社房都亲亲热热建在一起。村里还有个民俗博物馆,保留下农耕文明时代的记忆。

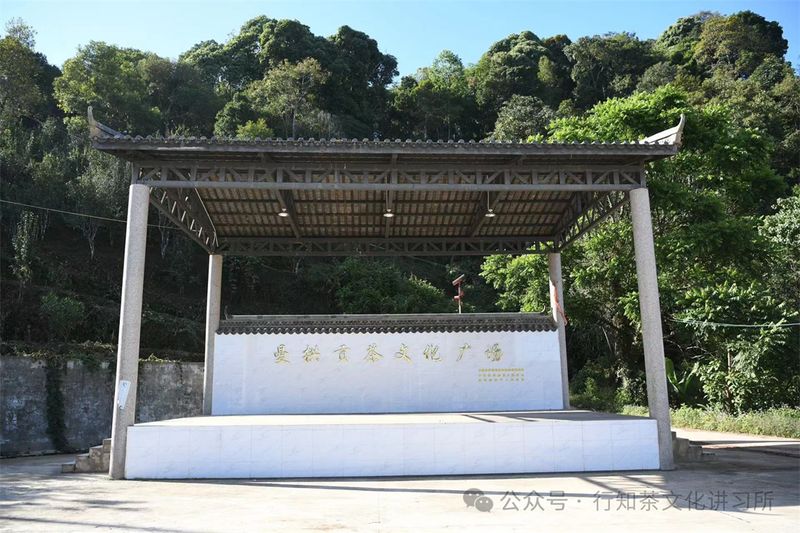

曼拱贡茶文化广场

曼拱有名的是大黑树林,经常有人把其与大黑山搞混。从身价来讲,大黑山更贵,其次是大黑树林。有普洱茶友戏称为“大黑”与“二黑”,能与其成功牵手可不是容易的事儿。得有实力才行,一句话总结:非诚勿扰。

倚邦最远的村民小组之一当属茨菇塘,历史上曾经是竜得土便委竜批小寨地界,山上还有个五省大庙遗址。

茨菇塘拥有十多万亩林地,浩瀚无边的山林中的茶具有山川原野的自然气韵。

过去茶马古道经茨菇塘磬岭丫口通往外界,现在成了倚邦茶山道路尽头的村寨。内心有个大胆的设想,倘若从小黑江山架起一座桥梁,连同两岸的公路,茶山的道路交通体系一下子就筋骨通畅活络了,可望恢复昔日的荣光。

竜批小寨五省大庙遗址

老街子靠近曼拱,与倚邦老街不是一回事儿。老街子入口处有个观音庙遗址,与锡空老寨、曼林、石良子等处都有同样的信俗。外来客商大多崇信多子多福,并将这种习俗带至茶山。

对照当下,不但是旧有的信俗消弭于无形,就连生儿育女的观念都发生了天翻地覆的变化。茶的背后,从来都是人的历史。

老街子观音庙遗址

过了老街子就是河边寨,行政区划上叫河边队,一直就这么混用,大家都知道是同一个寨子。除了家边的古茶园,河边寨还有一处名为小茶园的名产区,数千亩茶园占地面积很大,古茶树的数量稀少四散分布。

途经小茶园的茶马古道上有个不起眼的万年桥,还在边上立了个桥神碑。

小茶园极大,万年桥极小,相映成趣的地名背后透露出先民的生存智慧。更何况,小茶园的古树茶有着曼妙的风味,更加叫人回味无穷。

河边寨万年桥桥神碑

倚邦老街通往曼拱的半途岔出去一条公路,途经曼桂山通往曼松寨方向。

位列象明彝族乡七个香堂人古茶村寨之一,曼桂山显得异常低调,以至于往返曼松倚邦之间,途经曼桂山的人都不太在意。

曼桂山茶农在计划经济年代种有茶树,还起了个颇富时代特色的名字“毛泽东茶。”一语双关,听名字就知道树龄和品质,如日出东方冉冉升起。

曼桂山“毛泽东茶”

连通曼桂山与曼松之间的茶马古道地处深山密林之中,这是倚邦茶山保存最为完好的一段茶马古道。

想想也是,倚邦三条街之一就是曼松街,不但彰显了名声,更是凸显了雄厚的实力。

过去那个年代,全靠人背肩扛,顶多是骡马驮运,动下脑筋就知道那是多么浩荡的民生工程。关键在于过去官府从不出钱,全都靠的是民间集资兴建。更能说明曼松的超凡实力与地位。

从曼松寨还有一条路直通象明公路,路边建了个寨门,门额上原题为“贡茶之源”,后来改为“中国普洱贡茶第一村。”

曼松寨门

真正曼松茶的核心产区位于寨子背后的王子山上,山顶还有王子坟的遗址。搜寻梳理历史资料不难明了,先得是有王子,王子过世后埋葬的地方叫王子坟,最后逐渐传开叫王子山。王子的故事众说纷纭,背后的历史扑朔迷离。但却泽被后世,不仅有了王子名号的加持,更叫人惊叹的是山水形胜之地王子山,茶的品质得天独厚。这难道仅仅是一种巧合吗?还是背后另有深意?留给谜题等待世人破解,留下曼松供人品味感怀。

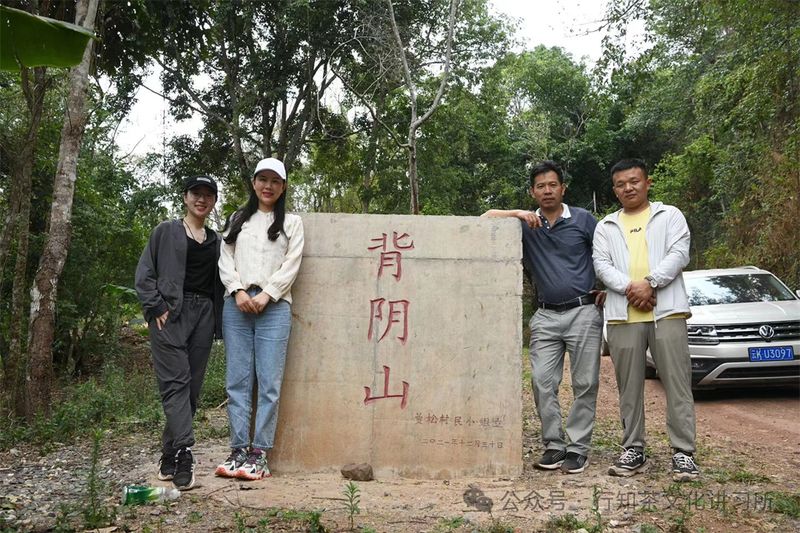

山连着山,王子山的那一边就是背阴山。若是开车走公路要绕出去几十公里,想要翻山往返需要多重利好因素加持。得开的是四驱的越野车,要有艺高人胆大的老司机,关键是认识山里密如蛛网的生产道路,一不留神,就跑错路了。

有趣的是曼松寨与背阴山交界处竖立了一块界碑,这也是六大茶山仅见的奇异景观标志。偶或能有走到这里的茶友,必定会下车打卡。

曼松背阴山界碑

过去的茶农更加自然随性,在各寨之间到处搬迁属于司空见惯,反正到哪里都是一样的穷。往前推上几十年,吃饱饭都是难事儿,谁还顾得上茶树?先是拿刀砍,再放火烧,结果茶树依然春风吹又生。想想茶树的这种坚韧的品质,再想想人的所作所为。道法自然中蕴含着大智慧。

背阴山寨子近年做了好几件轰动一时的大事儿,统计清楚古茶树的数量,茶农统一服装举着身份证代言自家古树。争取来了项目资金在寨子里修建了观光栈道,建起了六大茶山地面上最为豪气的寨门,喜迎八方宾客的到来。

背阴山村寨门

第四部分蛮砖茶山开篇“蛮砖茶山风云录”,记述了蛮砖茶山三百年来历史变迁的脉络。

蛮砖茶山分属于两个村委会辖地,一是曼林村委会,下辖的曼林、高山、小曼乃都有古茶园。位于高山上的曼林、高山村落相距不远,古茶园连在一起,往往并在一起介绍。

曼林寨历史悠久,鄂尔泰的奏折里写作“慢林”。乾隆六年(1741)蛮砖寨经砍懒寨至慢林寨的茶马古道在六山历史上现存最早。除此外,就只剩下满山遍野的古茶园了,这是整个六大茶山连片面积最大的古茶园。

与曼林休戚与共的高山,对外宣称自己要加上“曼林高山”,避免与易武高山寨分不清楚。

曼林地标石

小曼乃是数十年前从高山分出去的寨子,他们都是香堂人寨子。人搬走了,也就没了古茶园。后来赶上普洱茶火热的行情,想起先辈遗落在森林里的三岔箐古茶园,才又重新管理起来,为此,没少与瑶寨洪水河发生争执。

山里人有个赚钱的门路不易,好不容易看到了致富的机会,自然会从骨子里流露出一股拼劲儿。习俗、情理与法治交织在一起,展现出人间世相百态。

三岔箐古茶树

曼林、高山与小曼乃都是仰赖象仑公路出行,勐仑至曼赛段道路修建进展缓慢,看上去令人倍感焦灼,难以断定何时才能竣工通车,唯有路通了,才能解决交通带来的困窘景象。等到那时,这条进出象明的道路就方便快捷多了。

蛮砖茶山多数古茶村寨隶属于另一个村委会曼庄管辖,现在已经更名为蛮砖村委会。这对蛮砖茶山的村寨利好,却让四个从倚邦划转过来的寨子略显尴尬,大河边(架布)、锡空、曼松与背阴山。蛮砖村委会管的这四个寨子,在文化地理上属于倚邦茶山。听起来都让人觉得拗口,说出来像是绕口令。茶祖孔明擅长布阵,象明四山布下四象阵。村寨更名之后,很有可能让人更发懵了,这着实出人意料之外。

从象明街往上走,先是八总寨。老地图里标注的是八甲寨,这很有可能是清代保甲制度的遗存。每十户为一牌,每十牌为一甲,每十甲为一保,分设牌长、甲长和保长。属于传统社会的基层组织,后期兼负税收与维持治安。

八十年代提倡老茶园改造,顶住压力保留下古茶园的也是八总寨人出任的基层村干部。八总寨的茶树王就在路边不远处,往里面一直走,途经老寨遗址,往山上都是古茶园。

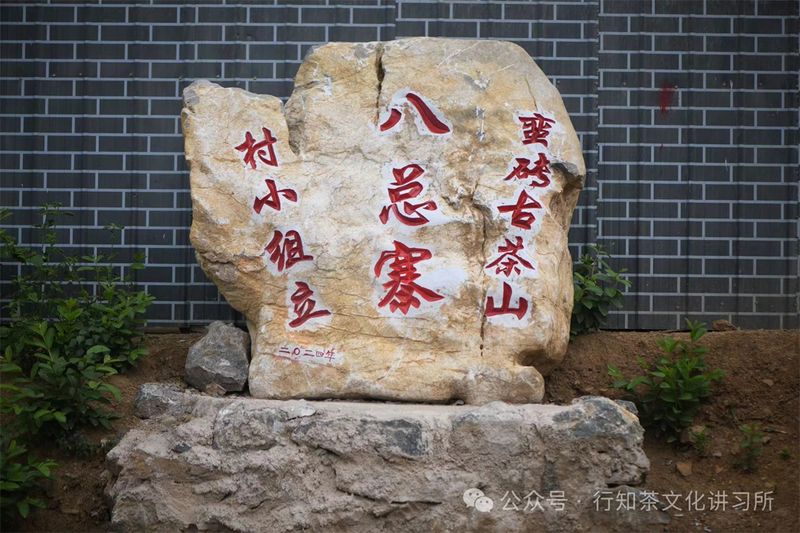

八总寨地标石

小曼竜的古茶园就在家边,据说上门女婿们没有分到古茶园,当代普洱茶复兴后,就到森林里去找寻老茶树,也就有了桃子寨森林茶。这还真是前人栽树,后人采茶,桃子寨茶的味道非常甜美。与日子过得如蜜甜的生活最登对!

相临近的新曼拱声称拥有桃子寨,这让小曼竜人颇有几分微词。茶山连着茶山,当然是核心产区的品质更好。亲戚套着亲戚,兄弟亲也要财帛分,或许古往今来都是如此吧!

桃子寨古茶树

我喝到过滋味浓烈的新曼拱茶,据说是来自红石崖片区,简直就是古六山中的老曼娥,恰是我特别喜欢的一种茶,回甘强而绵长。

临着公路边新建了寨门的曼庄,现在一并改名为蛮砖村委会蛮砖村民小组。曼庄大寨终于改回原名蛮砖大寨,历史上一直都是蛮砖茶山的中心大寨。

蛮砖寨门(原曼庄)

乾隆六年(1741)修建蛮砖会馆所留下的功德碑,同年修建连通蛮砖寨经砍懒寨至慢林寨的茶马古道功德碑,坐实了这里是六大茶山现存最早茶商会馆修建地,以及修建最早的茶马古道支点。这在六大茶山中有着无可撼动的地位,“商茶之源,蛮砖茶山。”

蛮砖寨也是勐腊重点打造的五大茶山庄园之一,或许未来能重现昔日的荣光。也印证了雍正《云南通志》记载:倚邦、蛮砖味较胜。只有茶的品质殊胜,方能支撑起来商贸的繁盛。

象明、易武的村寨重名的不少,其中就有么连寨。蛮砖茶山么连寨还有另一种称呼,就是摸林寨,足见过去遮天蔽日的森林植被之茂盛,以至于早晚时分人行其间要摸索着走。

么连寨的茶滋味甜美,奇怪的是几次我都是在荔枝树茶园里遭了罪,被毛毛虫叮咬后痛痒难忍皮肤过敏,被蜜蜂叮了额头后肿成了三角眼,看上去既可怜又搞笑。这也说明茶园生态好,才会有丰富的生态。

只是回想起来这辛酸经历,就像拣吃那棵野生荔枝树王上掉下来的果子般酸涩。让人吸取了教训,入山寻茶,首要的是保护自己。

蜜蜂叮咬后肿成了三角眼

同样与易武寨子重名的还有落水洞,蛮砖落水洞与曼迁一路之隔,这两个寨子都是香堂人寨子,不仅古茶园连成片,从老寨到新寨都一起搬迁。

象明彝族乡有七个香堂人寨子有古树茶,背靠古茶山,过上好生活的香堂人,几乎个个都是能歌善舞的好手,吹芦笙,弹三弦,跳三跺脚,支撑起来象明彝族乡的民俗艺术。

非遗传承人田小宝吹芦笙

茶山上的人来了又走,各种族群不停迁徙,反而是山下的傣族村寨世世代代守着故土繁衍生息。

蛮砖山上有个高山坝子,纳竜坝是象明彝族乡唯一有古树茶的傣族村寨。年深日久,纳竜坝傣家人族群的记忆不断模糊,亦真亦幻的传说中隐藏着历史上的图景。

仰望纳竜坝高杆茶树王

过了纳竜坝就是瓦竜寨,瓦竜寨有十三个民族,几乎是西双版纳民族构成的缩影。瓦竜人争取资金修复了一段茶马古道,历史上还有座瓦桥,其实就是廊桥。瓦竜古树茶久负盛名,此外还是象明拥有最佳山水景观资源的宝地。跨越磨者河的天生桥已经形成了极富野趣的自然景区。

天生桥

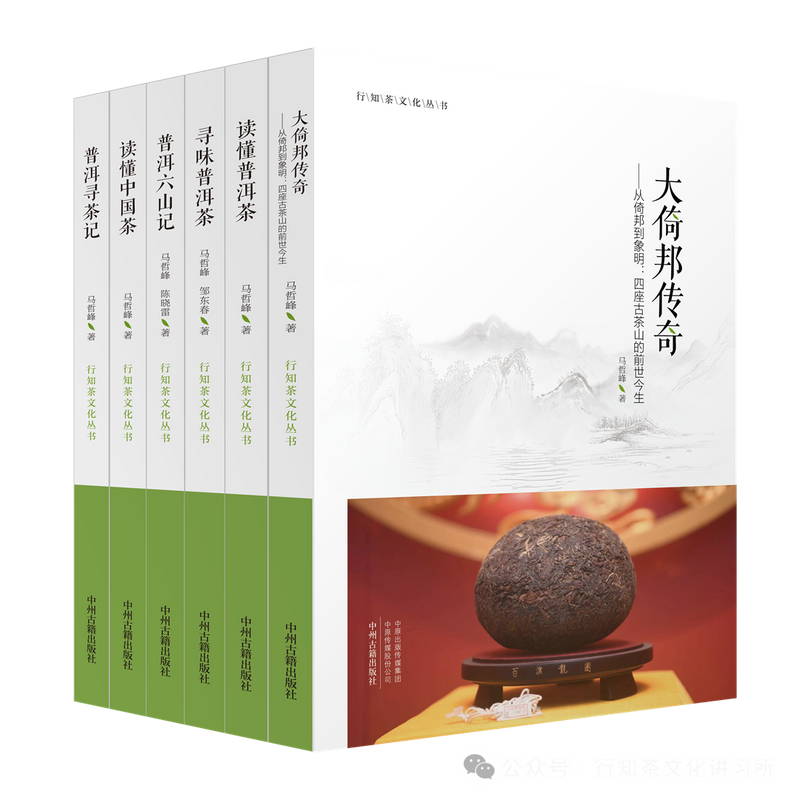

《大倚邦传奇》一书,引言“从倚邦至象明:四座古茶山的前世今生”梳理象明历史发展脉络。“莽枝茶山风云录”、“革登茶山风云录”、“倚邦茶山风云录”与“蛮砖茶山风云录”分别梳理四大茶山的历史脉络。

第一部分莽枝茶山书写慢丫、红土坡、秧林与安乐4个村寨。第二部分革登茶山书写石良子(现名孔明山)、值蚌、新发(现名革登大寨)、新酒房(现名革登老寨)与撬头山5个村寨。第三部分倚邦茶山书写锡空、架布(现名大河边)、弥补、麻栗树、老街子、河边寨、曼拱(含一组、二组和高家队)、茨菇塘、曼桂山、曼松与背阴山13个村寨。第四部分蛮砖茶山书写曼林(含高山)、小曼乃、洪水河、八总寨、新曼拱、曼庄(现名蛮砖)、么连寨、落水洞、曼迁、纳竜坝与瓦竜12个村寨。内文书写村寨的文章有31篇,包括了34个村寨。倚邦老街(一组、二组与三组)已经反复出现在引文与倚邦茶山风云录中,实际书写的村寨(村民小组)总数达到了37个。

革登白花林、倚邦龙竹棚与蛮砖小曼竜3个村寨(村民小组)留下了遗憾,有待将来修订时补入书中。书中已经书写的37个村寨(村民小组),总共加起来的数量是40个。这就是我们经常提及的象明乡5个村委会66个村民小组中40个古茶村寨,按行政归属来讲,是40个村民小组。衡量的标准有二:其一是文献的记载或文物的佐证;其二是古茶树的印证,无论是保存较好的连片古茶园,抑或是屡经砍伐火烧后劫后遗存的散株古茶树,都有不可磨灭的重要历史价值。

充满魅力的六大茶山,总有说不尽的话题,总有写不完的文章。行知茶文化丛书已出六册中,《普洱六山记》272页,其中有大量的篇幅逐一解读了象明与易武现存的主要文物碑刻;《寻味普洱茶》291页,同样花费了大量的篇幅书写了影响六大茶山的历史人物;《大倚邦传奇》369页厚厚一本书,囊括了象明四山绝大部分古茶村寨,当您亲手拿到书的时候,您一定会感受到这是一本厚重的茶书。

行知茶文化丛书

实际上,在采访的过程中,卫成新先生、徐辉棋先生都曾问过我一个话题:“感觉你采访的内容不止是一本书啊!”我笑着回复说:“是啊!”这本书开启了四大茶山的新纪元,具有里程碑式的历史意义。

在我的心目中,象明四大茶山有N多种打开方式。在撰写《大倚邦传奇》的时候,采用了读者最容易理解,最感兴趣的一种书写方式,那就是象明四大茶山的导览图。当您走进茶山的村村寨寨,置身于历史的河流中,您就会切身感受到生生不息的文化魅力。

作者简介:

马哲峰,著名茶文化学者,中国国际茶文化研究会学术委员会委员,西双版纳普洱茶历史研究院特约研究员,勐腊县首届普洱茶文化传播大使,“行知茶文化丛书”编委会主任。所著《普洱寻茶记》《读??中国茶》《普洱六山记》《寻味普洱茶》《读懂普洱茶》《大倚邦传奇》等,连年荣登茶媒体推荐阅读十大茶书榜单。曾荣膺《普洱》杂志优秀撰稿人,荣获河南茶叶流通领域发展二十周年杰出贡献奖,荣获创新中国茶百佳创新人才奖等。《人民政协报》等多家媒体予以专题报道。

来源:行知茶文化讲习所 马哲峰,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除