2020年双11预售及狂欢节期间(10月21日—11月11日),薇娅viya带货直播23场,带货金额123亿元。

作为top主播,薇娅直播间对于品牌商家的经营赋能是不言而喻的。

从直播间选品来看,薇娅更喜欢手机数码、美妆护肤、服饰鞋包、家居生活用品,茶类产品占总体比例较小。

在双11狂欢节期间(11月1日—11月11日),薇娅给哪些“茶”品牌带货?有什么值得注意产品创新趋势?

原叶茶,来自4个品牌商家—八马茶业、正山堂、奈雪的茶和喜茶。

八马在薇娅直播间上架产品为安溪铁观音清香型乌龙茶秋茶,规格为252g*2罐,原价268元,店铺日常售卖价为136元,直播间价格为86元,还送1个杯子。直播期间,该款产品累计销量为28044,销售额241.2万元。

正山堂在薇娅直播间上架产品为正山小种红茶冻干茶粉,规格为0.5g*20条,原价196元,店铺日常售卖价为99元,直播间价格为69元。直播期间,该款产品累计销量为14903,销售额102.8万元。从冻干咖啡“三顿半”品牌崛起来看,冻干茶粉领域大有可为。

奈雪在薇娅直播间上架产品为一周好茶7口味混合装,规格为25g,原价48元,店铺日常售卖价为48元,直播间买一送一,价格相当于5折。直播期间,该款产品累计销量为25000,销售额120万元。

喜茶在薇娅直播间上架产品为灵感一周茶礼盒,规格为25g,原价48元,店铺日常售卖价为48元,直播间第1件40元、第二件15件,价格相当于5.7折。直播期间,该款产品累计销量为90000,销售额360万元。

综合薇娅直播间上述产品数据来看,产品单价:八马>正山堂>奈雪=喜茶;累计销量:喜茶>八马>奈雪>正山堂;累计销售额:喜茶>八马>奈雪>正山堂。

茶饮料,来自5个品牌商家—农夫山泉、康师傅、香飘飘、vitasoy维他奶、奈雪。其中,农夫山泉有2个瓶装茶饮料产品,奈雪提供的产品是到店消费现制茶饮料套餐。

农夫山泉在薇娅直播间上架2个产品—东方树叶无糖茶饮料和茶π果味茶饮料。其中,东方树叶规格为500ml*15瓶,原价78元,店铺日常售卖价为72元,直播间价格为56元。直播期间,该款产品累计销量为30000,销售额168.0万元。

茶π规格为500ml*15瓶,原价90元,店铺日常售卖价为75元,直播间价格为58元。直播期间,该款产品累计销量为14819,销售额86.0万元。

康师傅在薇娅直播间上架产品为冰红茶柠檬味,规格为500mlx12瓶+赠热带风味500mlx3瓶,原价69.9元,店铺日常售卖价为59.9元,直播间价格为29.9元。直播期间,该款产品累计销量为26556,销售额79.4万元。

香飘飘在薇娅直播间上架产品为盗墓笔记联名款红豆奶茶,规格为64gx12杯,原价150元,店铺日常售卖价为67.5元,直播间价格为44.9元。直播期间,该款产品累计销量为9419,销售额42.3万元。

vitasoy维他奶在薇娅直播间上架产品为维他柠檬茶多口味茶饮料,规格为250ml*24盒,原价80元,店铺日常售卖价为69.9元,直播间价格为49.9元。直播期间,该款产品累计销量为55000,销售额274.5万元。

奈雪在薇娅直播间上架产品为下午茶套餐电子券,原价69元,店铺日常售卖价为69元,直播间价格为56元。直播期间,该款产品累计销量为70000,销售额392万元。

上述茶饮料品牌拿出拳头产品到薇娅直播间,其主要是为了增加品牌曝光,进而占领用户心智。品牌方都是相对克制的提供促销合作方案,并未过度追求直播间产生销售量和销售额。像农夫山泉,薇娅直播过的商品链接已进行下架处理。

茶消费,不止是原叶茶和茶饮料。薇娅带货“茶”类产品有代茶类,茶具,茶口味冰淇淋,白茶护肤霜。

艺福堂在薇娅直播间上架产品为桂圆红枣枸杞茶,规格为150g,原价75元,店铺日常售卖价为36.9元,直播间价格为26.9元。直播期间,该款产品累计销量为30万,销售额807万元。

寿全斋在薇娅直播间上架产品为红糖红枣姜茶,规格为480g,原价169元,店铺日常售卖价为79.9元,直播间价格为39.9元。直播期间,该款产品累计销量为34000,销售额135.7万元。

玛戈隆特在薇娅直播间上架产品为便携式旅行茶具(陶瓷),规格为一壶两杯,原价488元,店铺日常售卖价为399元,直播间价格为199元。直播期间,该款产品累计销量为14801,销售额294.5万元。

和路雪在薇娅直播间上架产品为可爱多冰淇淋和喜茶联名雪糕,规格为冰淇淋8支+雪糕6杯,原价99.9元,直播间价格为79.9元。直播期间,该款产品累计销量为9982,销售额79.8万元。

伊丽莎白雅顿在薇娅直播间上架产品为白茶身体霜,规格为400ml,原价260元,店铺日常售卖价为260元,直播间价格为260元。直播期间,该款产品累计销量为14573,销售额378.9万元。

艺福堂、寿全斋上架产品本身为店铺爆款,到薇娅直播间是为了进一步破圈。玛戈隆特是上海一家瓷器企业,企业产品曾作为国宴用瓷器,以前主要做国外市场,到薇娅直播间是为了给国内消费者种草。

在薇娅直播间,和路雪专门给出的新产品组合和折扣,现在该商品已下架。伊丽莎白雅顿产品没有直播间折扣价格,而是给出赠品(身体膏+护手霜+小鲜胶7粒),主播将赠品计算入,进而换算出折扣为4.6折。

小结

茶,不仅有利于国内老百姓身心健康,也是我国优秀传统文化走出去的载体产品。基于上游充足的茶叶产能,在国潮崛起和进一步开放的时代背景下,茶叶终端消费品牌营销也将会越来越受到重视。

直播作为一个新的营销增量渠道,借助“头部主播的直播间”进行品牌营销,也意味着这些经营者对于新流量重视。

原叶茶层面。八马用高性价比铁观音(自身起家优势品类)继续渗透市场;正山堂创新冻干红茶粉、让喝茶更方便;网红茶饮(喜茶、奈雪)跨界原叶茶寻找增量。

茶饮料层面。无论是用户心智,还是产品销售渠道,目前并未有绝对领先品牌。茶饮料(主要是瓶装茶饮到门店现制茶饮)较原叶茶的市场前景更广阔,其中市场竞争也更为激烈,在这个领域将还会跑出具有全球影响力的消费品牌企业。

“茶”类产品层面。为了将自身产品融入更高频的生活场景,“茶”产品的边界正在被传统从业者或跨界进入者打开。并且,这些经营者在市场上已经取得一定成绩,意味着企业经营定位不是死的,关键是资源配称。

你怎么看薇娅直播带“茶”?

免责声明:本文数据通过公开第三方电子商务数据分析平台预估,文中内容仅供参考。

Sylvia Vetta是我在牛津认识的一位自由作家。她是牛津城里文艺圈里一位活跃分子,时常组织和参加一切有关文学与艺术的聚会。参加过几次她组织的活动之后,我们逐渐熟悉起来。她知道我是做有关“茶史”研究的,于是我们从茶聊到了与茶密不可分的茶具。我先是惊叹于她丰富的关于古董瓷器的知识,后来才了解到原来她曾经营过一家古董店。对茶和瓷器的共同爱好使得我们的交情日益深厚,于是在一个阳光明媚的夏日午后,Sylvia约我和另一位中国朋友到她的家里喝茶。

一进房间,我就感受到了屋里浓烈的艺术气息。古董家具、艺术品和瓷器妥当地安置在房间的各个角落,客厅正中的一张圆桌上,花瓶里插满了盛开的鲜花,墙上古典油画中的美人儿正笑意吟吟将目光投向厅里。Sylvia首先引我们进入一间小的会客厅,这个房间有一个壁炉,地面铺着花纹繁复的印度地毯,窗台上摆放着各种艺术品和木刻,一对描着金边的嵌贝古董茶几为小客厅增色不少,不知道是来自东南亚的哪一个国家。Sylvia让我们稍坐片刻,少顷她便端了一个托盘出来,大概为了显示对中国客人的友好,她特意选用了一套带有“寿”字花纹的中国清朝时期流行的茶具,和印有日本浮世绘的茶垫搭在一起。茶汤冲入杯中,汤色竟然是我十分熟悉的那种琥珀色。再一闻到茶香,我知道错不了了,这正是我最爱的武夷岩茶。细品茶味,实在是太令我吃惊了,因为我完全想不到在一位英国人家里,居然能喝到这么正宗的岩茶。坦白地说,这算是我在英国这么长时间以来喝到的最好的茶了。

我对茶赞不绝口,Sylvia非常高兴,她说这个茶是一个很好的中朋友送给她的。但她和她先生似乎还是更倾向于英式下午茶配茶点。她用另一个茶盘端来了英式下午茶的那几件“标配”:除了英式的茶壶和茶杯以外,一小壶牛奶和糖粒是必不可少的。Sylvia的先生是一位印度学者。中国、英国和印度这三个国家都与茶有着深刻的联系。围绕着这一令人着迷的饮品,三国曾经有过一段并不愉快的近代史。在16至18世纪之间,茶叶助力于英国的工业革命,由此促进了世界上第一个“现代”国家的诞生,而另一种与之对应的瘾品鸦片的流入则削弱了中国和印度这两个强大的东方帝国。然而时至今日,历史的阴影已经逐渐消散,取而代之的令人振奋的话题是三国共同推动的茶文化。而来自于这三个不同国度的我们之所以能在这个下午聚在一起,也算是因茶而生的缘分。

我们聊茶的历史,聊瓷器,甚至聊到了现在与中印密切相关的“一带一路”战略。茶的确是最好的社交润滑剂,它让我们都感觉到放松、愉悦,时间似乎很快就过去了。Sylvia-聊到瓷器就特别兴奋,因为这是她最擅长的“老本行”。在这种情绪的鼓舞下,我们又将“茶会”挪到了客厅,那里的一个壁橱里搁满了琳琅满目的瓷器。Sylvia-边挑出一些具有代表的瓷器向我展示,一边跟我讲一些英国制瓷业的历史。

软瓷(soft paste porcelain)并不算真正的瓷器

Sylvia挑了一件“青花”茶壶出来,问我好看吗?我觉得还不错。但她向我解释道,其实像这一类瓷器,严格说来不能叫做porcelain,它是欧洲人在模仿中国瓷器的探索过程中的技术失败产物,被称为软瓷(soft paste porcelain),有时候甚至就被简称为“软膏”(soft paste)。

中国瓷器大约在14世纪到达欧洲,售价极为昂贵,于是头脑灵活的欧洲商人开始思考能否降低成本就地生产。欧洲人从15世纪开始模仿中国的制瓷工艺,但是对瓷器的组成成分、烧制的温度掌握等却知之甚少。欧洲人最早尝试的“配剂”是将陶土与研磨的碎玻璃混合在一起,皂石与石灰也被运用在早期的尝试过程中。所以,16世纪欧洲制造的这种“软瓷”都是有点带白色粉末状的。此外,法国鲁昂的工厂制作出一种法国瓷(Porcelainefran·aise)。1673年,法国人LouisPoterat最早获得了生产这种瓷器的专利,但当时的产量并不多。直到1694年,这项专利技术的应用才被推广并在此基础上发展出了“彩陶器”。而鲁昂最初产的“软瓷”是蓝色釉,就是中国瓷的“青花”的颜色,现在已经很少见了。软瓷是相对于硬瓷而言的,欧洲的制瓷业经历了一个很艰难的由软瓷到硬瓷的发展过程,直到1708年在德国的麦森,欧洲人才第一次制作出了硬瓷,这才算是真正意义上的瓷器。

古董瓷的“底款”——瓷器的身份证

英国人喜欢古董、喜欢瓷器,在牛津这一座古老的城市更是大街小巷都散布着古董店。而每周四和周六的“跳蚤市场”,如果“识货”且运气好的话,可以以很便宜的价格买到质量很好的古董。作为一个研究茶文化史的人,我非常喜欢那些精致的英式茶具,但却不知如何辨认。我将我的疑惑表达出来,Sylvia很热心地教了我最基本的几招,识别瓷器底部的出厂标志。我们换了一套粉色釉的茶具,Sylvia告诉我这套瓷器是典型的维多利亚时期的风格。维多利亚时代的瓷器底部大多有一个菱形的底款(back stamp),这个底款其实就是瓷器的“身份证”,它表明了出厂的厂家和日期等。接下来,她又找出一本瓷器鉴别的“手册”,翻到其中的一页,底款上各个位置的意义以及每个字母所代表的数字都可在此找到。因此,通过查找这本“手册”,可以很轻易地辨别出我们使用的这套茶具制作于1868年9月。大致上每个时间段的瓷器都各有其独特的“标记”方法:很小的手写的标志大约是在18世纪以前;由于美国在1891年要求所有出口到美国的产品都必须标明原产国,所以标有国家名字的瓷器通常都是在1891年之后;底部印有英国骨瓷(English Bone China)或者骨瓷(Bone China)的产品,大多制作于20世纪;“made in England”的标志约出现在1921年以后;底部有RD(registereddesign)的瓷器出现在1842年~1883年;瓷器的注册编号始于1884年;用彩色的标志取代单一的蓝色釉,以及在公司面前冠有“皇家”(royal)字样大约是出现在1850年以后。

茶和瓷器一样难以选择

美好的时光总是溜得很快。喝了一下午的茶,临走的时候,我问Sylvia她自己最喜欢的茶是哪一种?她笑着说,这就像选瓷器一样难以抉择,因为它们都各有个性特色。但大致说来她会根据一天当中不同的时间段和心情来配茶。

“我每天醒来的第一件事就是冲泡一壶味道浓烈的印度茶,比如英式早餐茶或者大吉岭红茶。下午或者傍晚时,通常喝的是中国的乌龙茶与正山小种。如果是在外面的中餐馆吃饭的话,我会点一壶茉莉花茶。如果是头一天晚上熬夜太累了的话,甘菊茶可以很好地消解疲劳。当然,我知道中国茶的品种非常多,很多我都还没有尝试过,也许有一天我尝到了会改变我现有的习惯。但如果问我在超市怎样选茶的话,我一定会选择带有“公平贸易”(fair trade)标志的。因为“公平贸易”旨在帮助那些偏远产地的茶农减少中间环节而获利更多。所以如果有一天我见到带有“公平贸易”的中国茶产品,我一定会支持的!”

图文来源:Teafeature茶道2015年09月刊

来源:坤冰观茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

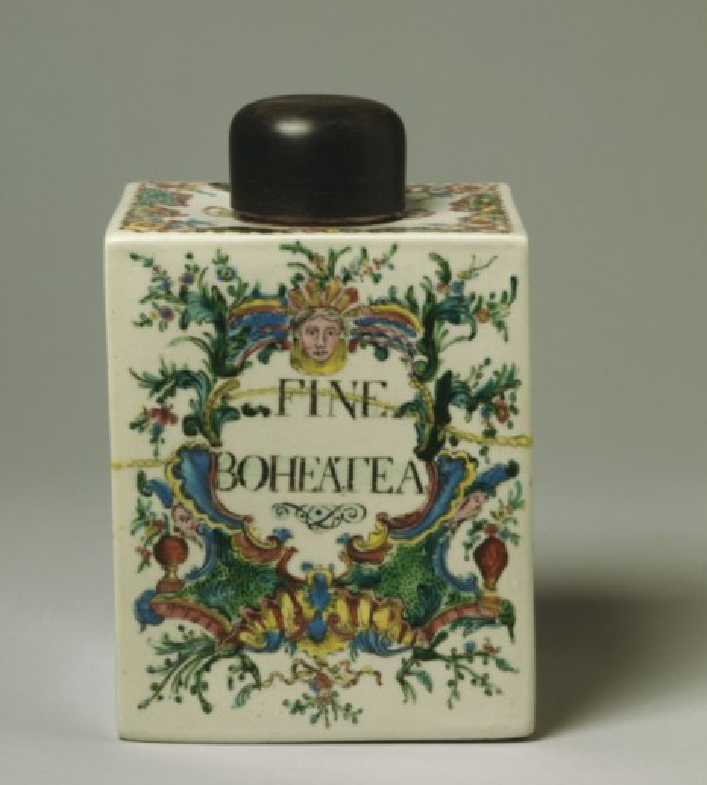

从17世纪中叶到19世纪,武夷茶(Bohea)一直是全球市场上最成功的商品之一。从产地闽北山区至海外的主要消费市场英国,随着武夷茶的跨洋流动,其对应的商品知识也在产地、通商口岸和消费地之间流通,并随之造成了武夷茶在不同时空中的意涵转变。武夷茶之所以能在早期的国际贸易中取得成功,既在很大程度上得利于其廉价耐泡的“物性”,同时也得利于在其价值链生成的各个阶段,不同的中间人对知识的选择、筛选和编辑,以及这些知识流通与消费者的需求之间互动调适的结果。

引言:跨国商品贸易中的价值链

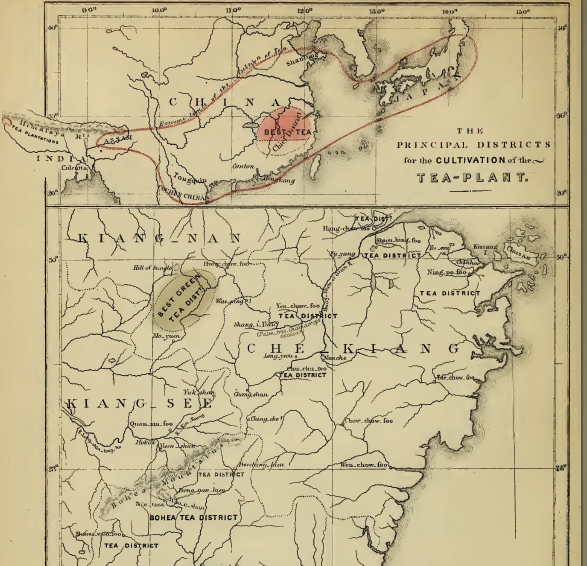

追溯武夷茶从闽北山区向海外的传播路径,从茶树上采摘下的嫩叶到最终抵达英国人的餐桌,中间经过了无数双手:武夷茶的茶农、制茶工人、茶栈和茶行的验货人、十三行的行商、东印度公司的大班、码头装卸工人、英国的批发商和零售商等。随着茶叶横渡印度洋和大西洋的流通,中国与茶叶相关的知识也随之传播到西方国家。正如阿帕杜莱所指出的,商品的长距离跨文化流动是由相互关联的、小规模的、同质的、低技术的地点之间的商品流动组成的。虽然不同人群对此类商品的知识总是可能不均衡,且随着地点之间距离的增加,人们对特定商品的不同了解(或“无知”)造成了必须商谈的张力。这类知识可以分为两类:一是关于商品生产的知识(技术、社会、美学等),一是关于商品流通中的如何“正确”消费的知识。这两类知识之间的差距随着生产者和消费者之间的空间、时间和社会距离的增加而差异更大。因此,知识、信息和无知不只是从商品生产和消费的两极来界定的,它们也展现了在流通和交换的实际过程中的特征[1](P41-42)。同时,武夷茶作为一种在早期世界贸易体系中广受欢迎的商品,其价值的实现涉及商品在跨印度洋和大西洋的不同地理区间的交通运输,因此,本文借鉴了价值链这一概念,追溯了商品贸易中涉及的三个阶段,即商品的原材料、生产与组装和流通[2](P456)。具体而言,本文聚焦于武夷茶在长途贸易中需要经历的三个阶段:首先是在武夷茶的产地福建闽北山区;其次,茶叶经由水路、陆路运输以后到达沿海的通商口岸,在这里经过装箱由各国东印度公司——尤其是早期的荷兰东印度公司以及18世纪以后崛起的英国东印度公司与中国行商之间的磋商对茶叶进口有重要影响;最后,本文讨论了海外市场,尤其是英国人对武夷茶的消费。研究表明,尽管武夷茶具有多种特征,但它特殊的“物性”是促使其在跨文化流通中成为一种成功商品的关键因素。

产地:武夷茶的起源与外国买家对茶商业知识的搜集

在18—19世纪的东印度公司的贸易清单中,武夷茶对应的英文名为Bohea,但这一名称在不同的国家和地区却有着不同的含义。比如,在印度及其周边产区,Bohea指的是等级最次的粗老叶。即使是在18世纪进口和消费中国茶叶最多的英国,很多英国人至今也并不知道“Bohea”到底指的是什么。而在中国,“Bohea”意为“武夷”。由于当时中国出口欧洲的茶叶大多为红茶,因此一般翻译为武夷红茶。但现在的武夷山同时生产两种不同的茶类:岩茶(乌龙茶)和正山小种(红茶)。因此,对于Bohea究竟是乌龙茶还是红茶是存在争议的[3]。红茶并非中国人的饮茶传统,国内生产的红茶一般都是出口外销。关于中国最早的红茶正山小种的起源一直缺乏文字记载,在武夷山当地依然流传着关于正山小种起源的传说:约在明末时期时值采茶季节,一支北方军队路过星村桐木村,见天色已晚,路边有一座茶行,士兵们直接睡在了茶行中的茶青上。当时茶行老板和雇工都逃到附近山中躲藏,待军队离开后,茶青发红,老板心急如焚,把茶叶揉搓后,用当地盛产的马尾松柴块烘干,烘干的茶叶呈乌黑油润状,并带有一股松烟味。因本地人一直不习惯喝这种做坏的茶,老板只好将茶叶挑到星村茶市贱卖。没想到荷兰商人收购去了以后,对这种带有烟熏味的茶叶味道特别喜欢,还愿意出2~3倍的价钱第二年订购这种茶。从此,当地人就专门生产这种红茶专供外销[4]。

在当地广为流传的正山小种的起源故事很可能是杜撰出以“证明”红茶与英国之间的历史联系。黄华青的研究表明,桐木关当地加工正山小种的“青楼”是在集体制时期才形成的[5]。但它反映了当时中国人对茶的判断标准以及中国人想象的英国对红茶的狂热。当地人将正山小种在国际市场上的成功归功于一系列“意外”。当代史学家将明末出口的武夷茶明确归为红茶的一类:“明末崇祯十三年(1640),红茶(有工夫茶、武夷茶、小种茶、白毫等)始由荷兰转至英国。”[6]在这个传奇故事中,中外市场对这种茶的质量有不同的看法。正山小种(红茶)的价值实现得益于长距离贸易中的消费者对商品知识的“无知”和“误解”。外国人对茶叶这一中国特产商品的知识的缺乏使得中国本地的茶农和负责出口的行商在中间赚取了高额差价。经过中间人的间接反馈,武夷山当地的文人以“西方主义”式的想象描述了英国人对武夷红茶的“符号消费”:“英吉利人云:武夷茶色,红如玛瑙,质之佳过印度、锡兰远甚。凡以武夷茶待客者,客必起立致敬。”[7](P590)

在国际茶叶贸易中,Bohea和Lapsang Souchong的交叉性或替代性使用,以及Bohea这一名称反映了武夷茶的原产地与出口港口城市(厦门)之间的联系。“Bohea”为“武夷”的闽南语发音,而武夷山在闽北,位于福建省与江西省的交界处,但这个流传于全世界的发音却是闽南人贡献的。这其实也反映了历史上闽南人曾大量涌入武夷山区贩茶的情况。此外,1684年,清政府解除对海上贸易的限制,厦门成为对外开放的五大通商口岸之一。大量武夷茶通过厦门港流入世界市场。因此,外商以闽南话将武夷茶叫做Bohea也就不足为奇了。

在任何商品的流通过程中,有两个因素对中间采购商和消费者都至关重要,即价格和质量。外商总是抱怨广州行商提供的茶叶质量差而价格高。为了突破清政府对内陆产茶区的封锁和行商对茶叶供应的垄断,东印度公司雇佣一些具有非凡胆识的冒险家和植物猎人深入中国内陆产区,企图和产地直接建立贸易联系,其中包括著名的茶叶大盗罗伯特·福琼[8]和塞缪尔·鲍尔[9]。他们都曾不顾清政府的禁令到达过武夷山并进行了专业的商业考察。有许多原因值得他们深入茶产区冒险:首先,外商需要尽可能多地搜集有关茶叶的专业知识,能够在与行商的谈判中获得一些主动权,而不是完全依赖中间人进行交易。其次,一些洋行希望与当地茶叶供应商(茶栈)或茶农建立直接的业务联系,从而避免利润流失到通商口岸的代理机构。最后一个也是最具挑战性的原因是,东印度公司企图将茶树移植到英国殖民地——气候条件与中国茶产区类似,在地理位置上与中国西南边疆接壤的印度。罗伯特·福琼对西方世界最重要的贡献之一就是在武夷山发现了红茶和绿茶原来来自同样的茶树,只是加工方法不同而已[8]。实际上,早在福琼考察武夷山之前,1836年就有一位法国旅行家到过武夷山,他也发现绿茶和红茶是产自同一种植物,二者只是通过叶子干燥的时间长短来区分。同时他还提到,炒茶的方法是一种国家机密。作为一个好奇的外国来访者,他记录了红茶加工的方法,包括在最后一步加入硫酸钙和靛蓝以加深颜色(靛蓝用于增色,而硫酸钙用于固色)[10](P102)。尽管这位法国冒险家将其记录为一种常规操作,但茶叶贸易链中的掺假行为显然从源头就已经开始了,随后在武夷茶的整个生产和销售的不同环节都有类似情况。

通商口岸:武夷茶的掺假与西方商人的应对策略

1757年到1842年,由于清政府实行海禁政策,广州是唯一一个保留开放的对外贸易港口,这一时期也被称为一口通商时期。这一时期,外国东印度公司的大班与中国垄断制度下的行商成为中西茶叶贸易中的两个关键性角色。

虽然购买茶叶、丝绸和瓷器等具有异国情调的奢侈品相当有利可图,但这种商业活动同时也是一种高度依赖专业知识的商业投资冒险。一方面,自18世纪以来,国外的茶叶采购商在与行商的反复交涉和经验积累上,逐渐学会了如何辨别不同茶叶品类、如何检验茶叶品质。另一方面,对西方消费者而言,茶完全是一种陌生商品,在本国市场销售茶叶不仅是直接向零售商和家庭主妇销售一种终端产品,还涉及教购买者备茶和饮茶的一系列知识。作为中间人,洋行的大班不仅负责从中国采购茶叶,还起到了传播专业知识的作用。洋行买家不得不向行商和茶行学习茶叶生产涉及的各个流程,以培养自己评估茶叶质量的能力,并仔细判断和选择哪些专业知识是必须局限在内部圈子中,哪些信息可以传播到货船之外(例如,某些涉及常规性掺假的拼配和打包的做法必须在公司内部保密)。这种学习并非单方面对知识的被动吸收,大班们也参与到了生产对(东印度)公司有利的茶叶相关知识的过程中。这部分知识是他们经过筛选后需要传递给终端消费者——通常是英国的家庭主妇。大班作为公司在每次航行中的代表,负责执行双方协议的条款,并由公司董事对运输货物细节的变化负责。一口通商体制对外商不利,但对可以直接获取茶产区信息的中国行商有利[11](P41)。通商口岸的外国买家既不了解中国市场也不了解这些茶叶的供应商(茶行),对茶产区只有道听途说的非常模糊的概念[12]。这使得东印度公司在讨价还价方面几乎没有任何回旋余地。负责与中国行商打交道的大班,在处理一些非常情况时,必须表现出外交技巧,不仅要有勇气抵制苛刻的要求,还要有在有求于对方的前提下进行交易的能力[13]。因此,大班必须要掌握相关知识和对茶叶质量进行仔细评估,以便在令人眼花缭乱的各种茶叶中决定哪一种更有利可图,更值得购买。

1842年《中英南京条约》签订后,厦门、福州、宁波、上海等地也被开辟为通商口岸。每年春天,无数满载茶叶的船只从武夷山出发通过内陆河道网络到达港口城市。随着西方国家对武夷茶的需求增加,一些外国公司不再满足于从中国中间商那里购买茶叶,开始向茶叶产区派遣商业间谍。受东印度公司雇佣的罗伯特·福琼无疑是一个成功的案例。除了向英属印度运送茶苗,他还带着合同制的几位中国茶工来到印度[8]。他敏锐地意识到,要把中国茶树移植到英国的殖民地,除了茶树苗以外,茶叶的栽培和加工知识也是确保成功的前提。因此,他的任务不仅仅是搜集植物,还包括搜寻、雇佣和运送那些带着专业知识的人横渡印度洋。

福州在1853年成为中西茶叶贸易中的一个重要通商口岸以后,一些外国公司,如旗昌洋行,开始派中国员工到武夷山直接从种植者那里采购。这种“内陆”系统很快成为大公司的标准程序。在内地产区直接购买的茶叶可以在“市场茶”上市前几周以较低的价格装船[11]。外国公司青睐武夷茶的关键原因当然是它的低价。1780年的数据表明,Bohea是当年荷兰东印度公司从中国购买的所有茶类中价格最低的。1780年,交易量占总交易量64.27%的Bohea价格仅为每磅0.36~0.5盾,而交易量仅0.12%的珠茶价格高达每磅2.16~2.23盾。从1757年到1783年,与从中国进口的其他8种茶相比,每年只有武夷茶的订单是没有限额的,只是简单地描述为“越多越好”,而其他茶每年都有一个推荐预购量[14]。英国东印度公司1793年的合同还显示,与每担27两白银的工夫,每担25两白银的屯绿、和每担57两白银的熙春茶价格相比,武夷茶的价格仅为每担13.5两白银[1](P198)。来自西方世界的两大进出口公司的这些数据表明,吸引西方茶叶买家的主要是武夷茶的低廉价格和可观的利润空间,而不是其质量。乔治·西格蒙德在其广为流传的茶叶普及书中将武夷茶划分为低等级的茶,也进一步证实了这种经济合理性[15]。

中国与西方的茶叶买卖通常包括5个程序:谈判合同、签订合同、检验茶叶样品、包装茶叶、茶叶装箱和搬运上公司的船[14](P79)。合同程序是基于大班和行商之间的相互信任和长期合作(尽管来回谈判可能持续数月),并且在合同中明确描述了交易条件。掺假行为通常发生在茶叶包装和装箱时。此外,船只的装载顺序也表明了武夷茶是作为廉价茶叶运输的,有时甚至用作压舱货[13](P364)。英国东印度公司的每艘船都装载了一定数量的武夷茶作为压舱货,这些压舱货甚至只是为了保护更好的茶以“填补”空间。荷兰东印度公司的船也采用了类似的装载顺序:价值较高的瓷器被装在底部,其次是最便宜的武夷茶,用于填充装瓷器的箱子的空隙以保护瓷器。大多数时候,茶叶在港口装船时就已经被压碎,因为装运工人毫不关心,因此这些茶很难达到合同规定的质量。1764年11月3日的一份大班每日记录记载的装船过程显示,茶叶装箱的任务委托给了茶叶供应商雇用的中国“苦力”。装箱时,工人粗暴地用脚践踏茶叶,将茶叶塞进箱子里。“那些在码头装箱的负责人每天都在不断惊叫:‘不要把茶叶压碎了,要竖直地放!’”可能有100个已经装了一半的箱子被扔回到了尚未打包的茶堆上,因为这些茶已经被碎成渣了。”[14](P168)

西方的茶叶买家经常面临中国商人的掺假。西格蒙德指出,武夷茶的假货很多:有两种武夷茶都是从中国运来的,一种是来自福建的武夷茶,一种是在广州当地生产的劣质茶,因此被称为“广州武夷”。是一种将没通过验收的工夫和一种名为“Woping”的劣质茶混合在一起[15]。一份1830年的资料显示,该公司三分之一的武夷茶实际上产自粤北的Woping[16](P37)。这种商业欺诈在中西贸易早期更为频繁,当时西方负责采购茶叶的大班对中国茶知之甚少。然而,当西方买家逐渐掌握了判断茶叶质量的专业知识,就开始以错误打包、人工染色或没达到合约的质量标准为由,将大量茶叶退还给中国商人,并要求更换。在1783年,就有不少于1402箱的茶叶(其中包括很多武夷茶),以1781年的货物的形式退回[13](P88)。

海外市场:包装武夷茶成为一种成功的商品

虽然武夷茶的进口价格是东印度公司进口的所有茶类中最低的,但海外的消费者对茶叶却一无所知。潜在的消费者对茶叶的生产、品鉴和挑选的知识高度依赖于茶叶公司的广告和零售商的解释。这些中介机构不仅销售产品,还筛选、编辑并有选择地与客户分享已获知的茶叶知识。人们也期待他们有足够的专业知识来指导家庭消费者如何正确地选择茶和泡茶。

18世纪早期,武夷茶与松萝、大珠茶为英国主要向中国进口的三大茶类。与其他茶类相比,武夷茶有两个明显的优势:更能容忍长途航海(经过一年的航海,绿茶的新鲜口感几乎消失殆尽),并且在备茶待客时被认为具有更多操作空间。绿茶只能用沸水冲泡一次,但武夷茶相对粗老的叶子可以承受重新加热甚至反复地煮[12]。对于普通的消费者,包括新兴的工人阶级,武夷茶更经煮耐泡,而且价格要比绿茶便宜得多,这些优势自然也带来了商业上的成功。此外,18世纪英国在加勒比群岛的殖民扩张直接导致了糖供应量的增加,也极大地刺激了红茶的消费。对于英国民众来说,“一杯好茶”需要两种必不可少的物质:茶叶和蔗糖。这两种商品都依赖于海外种植园的发展和全球贸易的兴起。正如明茨富有洞察力地指出的那样,英国人对糖和茶的依赖并不是“自然”口味偏好的结果,而是茶和糖的全球贸易为帝国带来的巨大财富所驱动[17]。

“Bohea”一词于1696年首次出现在西语世界中,约翰·奥文顿在1689年出版的《苏拉特航行》中,描述了三种茶:瓜片、松萝和Bohea[18]。前两种都是绿茶,只有Bohea是“红”茶。1755年,塞缪尔·约翰逊在他编撰的词典中将Bohea定义为“一种特别的茶,比绿茶有更深的颜色和更涩的口味。”[19]1838年,查尔斯布鲁斯在《红茶生产报告》中虽然没有提到“Bohea”一词,但首次描述了红茶的制作方法,证明这种茶产品在当时最受英国人欢迎[20]。

到19世纪中叶,来自中国的茶叶变得比以往更加便宜实惠,产生的结果是茶叶消费从英国的上流阶级蔓延到千家万户。为了满足对中国茶还缺乏基本知识的普通英国消费者日益增长的需求,市场上出现了一些大众出版物和指南。西格蒙德的《茶:它的功效、药用和道德》以对进口的主要茶叶商品的详细描述的形式提供了辨别和认识茶叶的实用知识。该书成为19世纪在英国广为流行的茶叶消费指南。由于武夷红茶是当时销售最广的茶,因此西格蒙德用了比任何其他茶都更多的篇幅去描述Bohea。在承认中国人是茶叶行家的同时,他指出Bohea在其原产国(中国)并未被广泛消费,即使是最卑微的阶层也不会购买[16]。这种特别说明与武夷红茶/正山小种的起源故事是一致的。当武夷红茶刚出现在伦敦的市场上时,由于其稀缺性和更浓郁的味道使其受到消费者的欢迎,并使其能够以高价出售。但此后由于东印度公司的大茶商利用较小的零售商及其客户相对缺乏经验,开始销售从其他地区收购而来的假冒伪劣武夷红茶,尤其是广东Woping产的Bohea大量进入市场,从而导致武夷茶的声誉逐渐衰落。在18世纪,随着时间的推移,Bohea逐渐作为一种红茶的特殊发酵方法固定下来,并传播到整个中国。在名称使用上,Bohea逐渐与红茶同义,乃至代指所有华茶。在17世纪90年代,茶商只在广告中将他们最好的产品描述为“极品特级茶”,但没有给出任何具体的茶名。然而到了18世纪的头10年,东印度公司的销售开始标明不同的“优质松萝茶”和“武夷茶”,并且对“绿茶”和“武夷茶”进行了区分。到1712年,销售记录将茶叶分为5类:武夷红茶、白毫、瓜片、工夫和松萝。这些对来自不同产地和不同加工方式的茶的区分,以及越来越复杂的口味、香气和外观的描述,反映了茶市场的日益复杂细分和消费者对茶的种类以及品鉴方式的专业知识的增加[12](P78)。这些知识在英国东印度公司和零售商手里层层筛选过滤。尽管他们通过分发说明书和发布广告来引导当地消费者,但这种“知识共享”显然是必须有所保留的:茶商只愿意分享对他们的业务有益的知识,而不是公司内部的定级、拼配和包装的商业秘密,因为他们必须要比消费者更为博学和更具技巧性。

在Bohea跨洋贸易的价值链上,从源头中国武夷山到终端的西方消费者的茶杯,掺假和造假在各个阶段都有发生。中国的茶工、茶栈和行商,负责进口的荷兰和英国东印度公司为了自己的利益,要么将其他杂质混进茶叶中,要么以其他方式欺骗下游的中间商。荷兰的国内进货商抱怨在拍卖会上,经过东印度公司粗包装的茶叶混入了大量尘土,但与此同时,这些批发商又把这些掺假的茶卖给零售商获利,零售商可能会在出售前进一步掺假再卖给终端消费者。

结论:跨国商品的价值链的生成

本文追溯17世纪以来武夷茶从中国原产地到海外主要市场的流通路径,认为武夷茶之所以能够在早期国际贸易中成为一种成功的商品并非由于其声称的质量和口感,而更主要是来自它有利可图的物质性:武夷茶的叶子比其他茶叶采摘得更粗老,更能经受反复冲泡甚至可以煮,对于英国的工人阶级来说,它比任何其他茶都便宜得多,正是这些工人阶层逐渐成长为英国茶叶的主要消费者。作为一种真正的跨文化、跨语言和跨区域的商品,武夷茶不仅仅是一种来自中国的饮料。它是一种与中国风潮、贵族品位以及东方生活方式的物质体现紧密相关的产品。武夷茶的商品价值是通过各种代理与茶叶本身之间复杂的“纠缠”和“依赖”关系,通过社会构建而实现的。

武夷茶的本真性源于人与物之间的关联和依赖,而不是源于人类赋予的“事物的秩序”[21](P19-36)。正如阿帕杜莱所强调的那样,生产奢侈品所需的知识是无法标准化的,因为这些知识涉及到更主观和更具争议性的品位、判断和个人经验标准[1](P42)。武夷茶的价值链中涉及的中间人数量越多,对知识的解释的弹性就越大,获利机会也就越大。因此,不同层次的中间人通过收集、选择、编辑和传播茶叶的相关知识,在建构这种来自遥远国度的、异域情调的商品的价值方面都不同程度地发挥了作用。由于武夷茶的产地和消费地在地理和语言上的隔离,筛选和传播有关知识至关重要。最终出现在西方国家商业海报上的信息都是经过精心设计和编辑后呈现的。武夷茶的流行显然远非一场意外事故——中国产地对正山小种起源的解释,而是一系列精心构思的促销策略的结果,该策略特别强调了武夷茶廉价和耐泡的优势。武夷茶在海外的商业“包装”成功是在中国供货商和海外进口商之间、质量和价格之间、新兴工薪阶层消费者对资产阶级生活方式的向往、普通家庭的购买能力与零售商的精准定价之间的博弈平衡的结果。在武夷茶的整个价值链生成涉及的诸多因素中,口味似乎一直是最不重要的因素。(作者:肖坤冰)

文章来源:万里茶道研究院,原文刊于《贵州民族研究》2022年第5期,注释从略,详见原刊。

来源:坤冰观茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除