有人说喝茶是简单的事,也有人说是复杂的事。事实上从简单到复杂,中国人用了一千多年,从复杂回归简单同样路路漫漫其修远。

回归的拐点肇始于大明朝的一道茶诏。1391年明太祖朱元璋颁发庚子诏,正式以国家法令形式废除团茶,倡饮散茶。

理由是明初贡茶“犹仍宋制”。宋制者何?就是宋代的贡茶制度和以大小龙凤团茶为代表的制茶方法。宋徽宗赵佶在《大观茶论》里宣称龙凤团茶:“采择之精,制造之工,品第之胜,烹点之妙,莫不盛造其极。”其喜形于色,犹可见也。

龙凤团茶是专供宋朝王室点茶之用一种小茶饼。单是茶饼上龙腾凤翔,栩栩如生的纹饰,即可谓“颜值爆表”矣。其始作俑者,“前丁后蔡相宠加。”前丁即丁渭(北宋宰相,封晋国公)。他在任福建转运使时,始造龙凤团饼,以金箔饰以龙凤纹饰,一斤八饼,名大团。后蔡即蔡襄(庆历名臣,著名茶学家),继任福建转运使时,打造出一斤二十饼的小团。茶饼上除龙凤呈祥图案外,周边还印有花草图饰,小巧玲珑,异常精美。以朱漆小匣,镀金锁,细竹丝织笈贮之。如此,造一斤茶要花六百多个茶工,且每年产量不过百余块。小团之矜贵到了令人瞠目结舌的地步:世人相谓曰“黄金易得,龙团难求”。

这样名冠天下的好茶,择之必精,濯之必洁,蒸之必香,火之必良,确凿无疑地是我国制茶史上一颗璀璨的明珠,然扰民苦民亦重矣,奢靡亦极矣。各地茶农苦不堪言,疾呼“作俑者可罪”。

这件事到了明太祖朱元璋手里,便有了那一纸诏书。“洪武二十四年九月,上以重劳民力,罢造团茶,惟采茶芽以进。”(明沈德符《野获编补遗》)干脆利落地叫停了风行数百年的龙凤团茶。这显然是一场旨在爱惜民力,抚循民瘼、节约开支的善举,却又与朱元璋早年身世密不可分,是极具个性色彩的政府行为。朱元璋原是草根出身,儿时放牛,后出家当和尚,还行过乞,生活非常穷苦,史家称其出身低微,用当今网络热词乃十足“屌丝”也。“逆袭”成功,当上了皇帝之后,没有忘记饥肠辘辘的滋味。或许先前的苦日子让他习惯了拒绝奢靡。

南京坊间流传:朱皇帝登基不久,适逢马皇后生日,文武百官齐来贺寿。筵席上坐定后,朱元璋吩咐上菜。第一道菜是炒萝卜。朱元璋笑道:“萝卜为百药之本,民谚‘萝卜上了街,药店无买卖’。朕与皇后愿大家百病全消”。说完带头吃将起来,侧目群臣,见有人不动筷子,问道:“此萝卜烧得不佳?”百官自是不敢停筷。第二道是炒韭菜。朱元璋又说:“细细韭菜青又青,长治久安得人心,愿你们辖地百姓安居乐业。”说完又带头吃了起来。第三道和第四道是两碗炒青菜。上完后,朱元璋说道:“两碗青菜青又青,两袖清风好臣工。”再指着最后上来的那碗葱花豆腐汤说:“小葱豆腐青又白,公正廉明如日月,寅是寅来卯是卯,大明江山万年长。”百官连连点头,有行事奢靡不检点者,额头已沁出冷汗。朱元璋朗声道“今日是皇后寿诞,从朕做起,今后不论什么筵席,最多四菜一汤。此律颁布天下,违者严惩不贷。”此“四菜一汤”的故事,虽是坊间口口相传,但亦非杜撰。明代周晖《金陵琐记》载:“洪武帝定制‘四菜一汤’,示官吏当例行,为俭德之规样,廉俭之必为”。

大凡开国皇帝深知江山来之不易,多能忧危积心,勤俭持国,体恤民生。像朱元璋这样一位“乞丐皇帝”,平民气质可谓与生俱来。他自然看不惯那种精巧细密的宋代点茶法。在他看来,不就是喝盏茶吗?何必拿把小茶帚,在茶汤中搅来搅去,弄出些泡沫,说形似花鸟虫鱼、山川草木、疏星皎月?让这些繁文缛节,折腾得连一盏茶都吃不消停;他更是看不惯那些王宫贵胄、公子王孙故作风流儒雅,用玉水注、黄金碾、细绢筛、兔毫盏烹点品饮“小团”的奢华铺张。于是一旨茶诏“废团改散”,同时一并撤销了北苑(今福建建瓯)皇家茶园,龙凤团茶遂成历史绝唱。如此杀伐决断,不法宋制,忤逆“风雅”,真有点“造反派”的脾气。

清人俞樾在《今人瀹茗之法起于明初》一文中说:“今人惟取初萌之精,汲泉置鼎,一瀹便饮,遂开千古茗饮之宗,不知我太祖实首辟此法。”此论甚为精当,惟“太祖实首辟此法”似不确切。

实际情形是当宫廷王室、文人雅士追慕龙团凤饼,迷恋于点茶的时候,普通百姓中已经悄然兴起“瀹饮”法。这种方法无须经过以往的炙茶、碾茶、罗茶、点茶、分茶等工序,直接用开水冲泡茶叶即可。曾经做过行脚和尚的朱元璋,乞食于闾里,一定讨过这种茶喝。可见朱皇帝颁诏“废团改散”是顺应了民间的茶饮风尚,并以“最高指示”推动茶叶生产从饼茶向散茶转变、生产工艺由繁到简转化,使之遍及朝野。如此,“用细茗置茶瓯,以沸汤点之”(明陈师《茶考》)逐渐代替了唐代的煎茶法和宋代的点茶法。这种“瀹饮”,明时又称“撮泡”。

明人田艺蘅《煮泉小品》一语中的:“茶之团者片者,皆出于碾皑之末。既损真味,复加油垢,即非佳品,总不若今之芽茶也。”明代倡导的泡茶法,既简便异常,天趣悉备,尽茶之真味,又减轻了茶农的劳役,开明清以降茗饮新凤,于今犹然遍行塞北江南,带动了社会风气向平实朴素转变。精行俭德,返璞归真,一“泡”得茶真趣也。

【摘自2018年第2期《吃茶去》杂志;作者:袁振生(山西阳泉)】

不管几点,饮杯茶先。

每当问起,哪一种饮料最能代表中国,答案毋庸置疑是茶。

中国茶园面积约 4900 万亩,相当于种出了一个海南岛。茶叶年产量超过 300 万吨,相当于 14 亿人每人 2.1 公斤。

大半个中国都跃动着它的绿意。

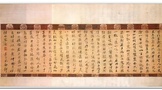

中国代表性名茶分布示意,本图综合海内外多次“十大名茶”评比结果,制图@陈志浩&王申雯/星球研究所

它源起西南,蜿蜒于青翠山峦之中。

云南普洱景迈山茶园,摄影师@柴峻峰

它席卷江南,依偎于粉墙黛瓦之间。

安徽黄山的徽派民居与茶园,摄影师@方托马斯

它点缀华北,排列于碧海蓝天之际。

它甚至冲上高原,与雪山苍穹为伴。

请横屏观看,四川贡嘎山下的茶园,摄影师@喜谦

两千年来,这样一种看似普通的植物是如何一步步“征服”中国人,并扩展到全世界的?

早期扩张

数百万年前,野生茶树从西南地区起源,这里雨热丰富,山势起伏、森林广布。

请横屏观看,云南普洱景迈山古茶林,摄影师@张钊海

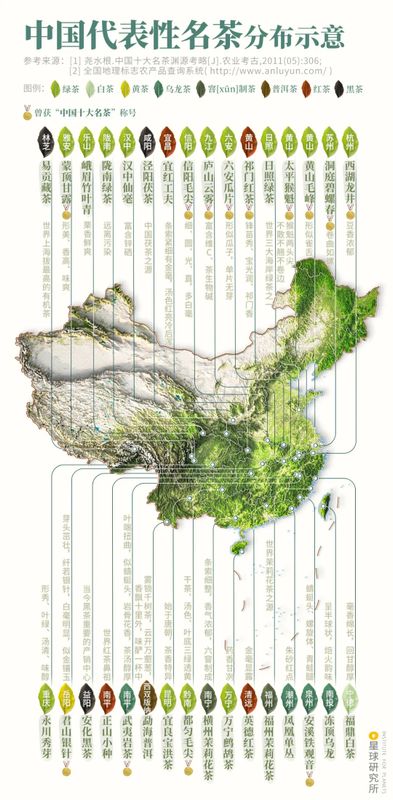

野生茶树高逾十米,树干粗壮、树叶宽大,是为“乔木型大叶种”。

云南普洱景迈山的晨曦,摄影师@子涵

云贵川地区,地势陡峭,落差巨大,为茶树演化创造条件,树型叶型逐渐多样化。

其中的灌木型小叶种在更加抗寒的同时,也更易于人类栽培。

茶树树型与叶种示意,由于篇幅所限,图中仅展示乔木型与灌木型、大叶种与小叶种的对比,制图@王天怡&王申雯/星球研究所

在上古时代,神农就发现了茶叶的药效。春秋时期,人们将茶叶当作蔬菜食用,用沸水煮成汤菜称为“茗菜”。

贵州平坝樱花茶园,摄影师@屈文犇

在神秘的古巴国,也就是川东重庆一带,有人开始用茶叶煮水喝,茶氨酸减压益思,咖啡碱提神醒脑,令人欲罢不能。

后来秦国攻占巴地,茶开始以饮料的身份进入更多人的视野。

清·顾炎武《日知录》,“自秦人取蜀之后,始有茗饮之事”

四川成都蒲江成佳茶园,摄影师@王进

长江中下游丘陵广布,云雾天气多,昼夜温差大,有利于积累氨基酸,盛产优质小叶种。

从汉代到晋代,趁着南方饮料市场的空白,饮茶之风从巴蜀吹到江浙,攻下江南可谓轻而易举。

请横屏观看,浙江杭州西湖龙井茶园,摄影师@朱露翔

然而,在晋代之后,将近五个世纪,为何茶叶未能在北方掀起潮流,因为这时盘踞北方的是它的两位劲敌,乳酪与浆。

一统江湖

南北朝时期,乳酪是风靡中原的胡人饮料,它不是如今的奶酪,而是酸奶的羊奶版本,是当时饮料中的贵族。

公元 493 年,从南朝投奔北魏的琅琊王氏王肃,被孝文帝询问饮食起居,王肃干脆声言,茶叶只配做乳酪的奴隶。

东魏·杨衒之《洛阳伽蓝记》,“惟茗不中,与酪作奴”。

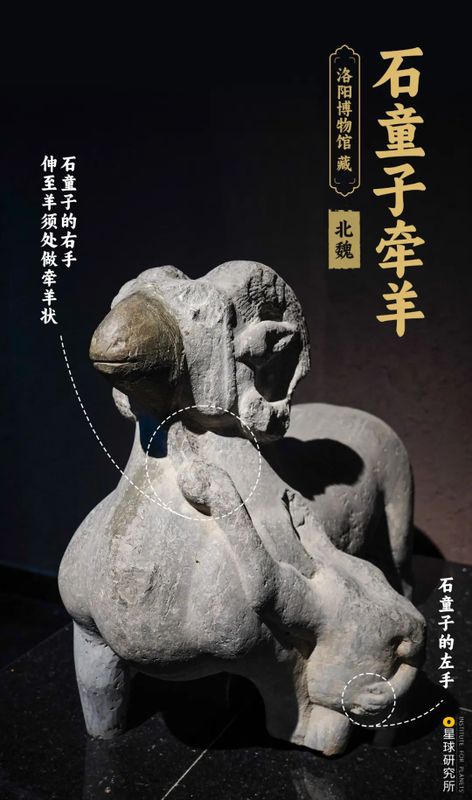

北魏石童子牵羊,现藏于洛阳博物馆;北朝时期,羊在中原畜牧业中占据主导地位;图中石童子残损严重,较难辨认,摄影师@李琼,制图@王申雯/星球研究所

除了乳酪,彼时中原还有一种泰斗级饮料,浆。它种类繁多,米浆、果浆、蜜浆都属于它的范畴。

米酒,米酒可被视为米浆进一步发酵的产物,摄影师@陈荣

贵族营养丰富,泰斗酸甜可口,茶叶开拓市场可谓困难重重,只好等待北上时机。安史之乱之后,时机终于显现。

当时,连年战乱造成粮食减产,以谷物为原料的浆和酒开始变得昂贵。“以茶代酒”之风日盛,北方茶叶需求猛增。

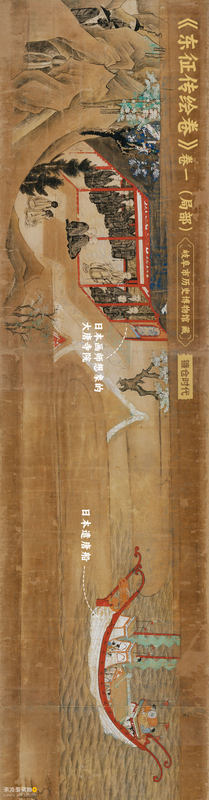

请横屏观看,唐代阎立本《萧翼赚兰亭图》明代摹本(局部),现藏于中国国家博物馆;图中萧翼在与僧人论辩,一旁的两位仆人在煎茶,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所

一项制茶技艺的发明,也为茶叶从南方长距离运输到北方创造了条件,即唐代的“蒸青团茶”,俗称茶饼。

采摘鲜叶后,先是蒸青,高温会抑制发酵,为运输争取时间。

然后捣茶,将蒸好的散叶捣碎成末,以便拍茶更易成形。

继而拍茶,将茶末倒入模具,在石承上拍打成饼状,节省运输空间。

最后焙茶,串连茶饼,置于炉上焙烤。

唐代蒸青团茶制作流程,制图@王天怡&王申雯/星球研究所

隋唐大运河的开通,更使茶叶如虎添翼,产自江南的茶叶,通行中原,直抵塞下。

相比之下,乳酪难以储存,浆则不易运输。它们的弱点正是茶叶的强项。

京杭大运河杭州段,隋唐大运河早已废弃,故以与隋唐大运河重叠的京杭运河杭州段示意,摄影师@陈剑峰

其次,唐代是气候史上的温暖期,气温升高,易感困乏。

饮茶提神醒脑,不仅为大众所喜爱,也引起了僧人的注意,毕竟坐禅容易困倦。

浙江杭州灵隐永福寺,茶园位于图片下方,摄影师@肖奕叁

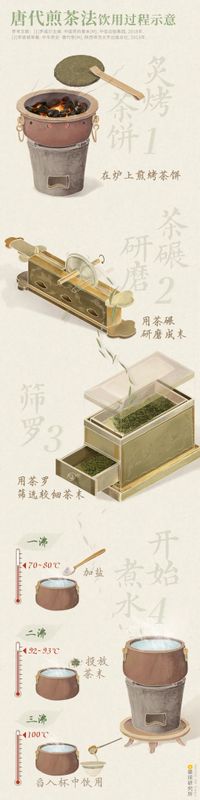

更重要的是,茶叶受到了文人的认可,这要归功于“茶圣”陆羽。他对煎茶法的大力推广,让饮茶变得更讲究。

首先煎烤茶饼,研磨成末,而后将水煮沸,一沸加入食盐,二沸投放茶末,三沸即可饮用。

唐代煎茶法饮用过程,在唐代,“一沸”“二沸”与“三沸”是指茶水的不同沸腾程度,制图@王天怡&王申雯/星球研究所

为了让饮茶更讲究,人们在茶具上没少费工夫,浙江越窑名震南北,青色瓷器映衬绿色茶水相得益彰。

唐·陆羽《茶经·四之器》,“越瓷青而茶色绿”。

唐代越窑秘色瓷盏托,现藏于浙江省文物考古研究所;秘色瓷是青瓷极品,而陆羽在《茶经》中认为越窑乃全国青瓷之首,摄影师@川后,制图@王申雯/星球研究所

与此同时,在温暖的唐代,北方人也已经能喝上当地的茶。这是因为气温上升,降水增加,茶区大幅北扩。

盛唐至晚唐的茶区扩张示意,唐代茶区北扩程度令人咋舌;现代茶农凭借现代技术,才将耐旱品种引种至山东蓬莱,地图@陈志浩&王申雯/星球研究所

在如今的北方,部分产地在唐代就已崭露头角,譬如河南信阳。

河南信阳的茶园,摄影师@焦潇翔

至此,起源于西南的小小茶叶终于在中唐一统南北,完成了“中古饮料革命”。

不辱使命

刚坐上第一把交椅,茶叶就被赋予重要使命“以茶固边”,这要从茶叶的一个伙伴说起。

马作为冷兵器时代的战力核心显得格外重要,而此时的唐帝国最缺的恰恰是马。

陇西养马历史悠久,然而吐蕃东侵,将这一地带纳入麾下,唐帝国失去了国营军马场。

唐帝国如此需要战马,北方的回纥又需要什么呢?游牧民族长期食肉饮乳,茶多酚正好能解腻去脂。

唐代绢画《弈棋仕女图》局部,该画出土于新疆吐鲁番的阿斯塔那187号墓,左侧女子手持茶盏,说明开元年间茶叶便已传到西域;墓葬所在位置在中唐时期位于回纥与吐蕃的边界,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所

这样一来,两边一拍即合。从民间到官方,茶马互市渐兴,既能换得马匹,又能安抚外族,小小一片茶叶,堪比塞上长城。

把目光转向东方,茶叶还扮演着促进中日交流的角色,在彼时的文化使者中除了东渡日本的鉴真,还有来华探求佛法的“学问僧”。

请横屏观看,日本镰仓时代《东征传绘卷》卷一(局部),现藏于日本奈良唐招提寺,展示了日本画师想象中的遣唐使抵达中国的情景;日本饮茶起源众说纷纭,一说认为唐代跟随遣唐使来华求法的最澄和尚是将饮茶风气传入日本的第一人,图片来源@日本岐阜市历史博物馆,制图@王申雯/星球研究所

公元 805 年,最澄和尚返回日本,不仅带回 127 部佛经,还带回一些茶籽并把它们栽种在京都比叡[ruì]山下,日本第一座茶园由此诞生。

他为嵯[cuó]峨[é]天皇煎茶,热衷中国文化的嵯峨大喜,在贵族阶层掀起“弘仁茶风”。

后来茶叶在日本一度沉寂,到了两国关系回暖的宋朝,茶叶再次代表中国对日本进行了一波“文化输出”。

我们今天所熟知的抹茶道,就是这一波文化输出的产物,而它的源头则是宋代的“点茶法”。

先将茶末注水调成糊状,然后用茶筅[xiǎn]“击拂”茶汤,无论是器具还是动作都很像搅拌蛋液,由于具有竞技意味,因此也叫“斗茶”。

谁打出的白色茶沫更多,茶沫就破灭得更晚,茶汤边界就显露得更晚,谁就能赢得比赛。

宋人还玩出了新花样,趁茶沫还未消退,“绘制”诗意图案是为分茶。

南宋·陆游《临安春雨初霁》,“晴窗细乳戏分茶”

也就是说,现代欧美发明的咖啡拉花,其实在中国早就有了。

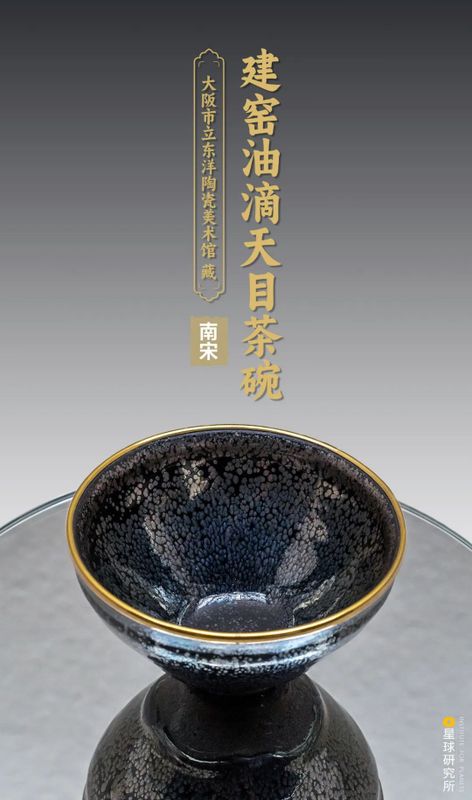

茶器审美同样走出国门,为了映衬击拂产生的白色茶沫,宋人推崇黑釉茶盏。

北宋·蔡襄《茶录》,“茶色白,宜黑盏”。

一众黑釉之中,“曜变天目釉”更是茶器至尊,异彩迸发,光鲜夺目,传世茶碗仅存三件,日本至今奉为国宝。

南宋油滴天目茶碗,现藏于日本大阪市立东洋陶瓷美术馆;如今全球仅存三件半,除了出土于浙江杭州的半件之外,传世三件皆位于日本,摄影师@苏李欢,制图@王申雯/星球研究所

但是,千年来无论工序如何繁复,中国人都在饮用单一的绿茶。

如果茶叶口味过于单一,那么这款饮料难免消亡。唯有不断突破口感才是长久制霸市场的王道。

多彩蜕变

在风潮迭起的明代,抓住每一次偶然,茶叶实现了多彩变身奠定了现代茶类格局。

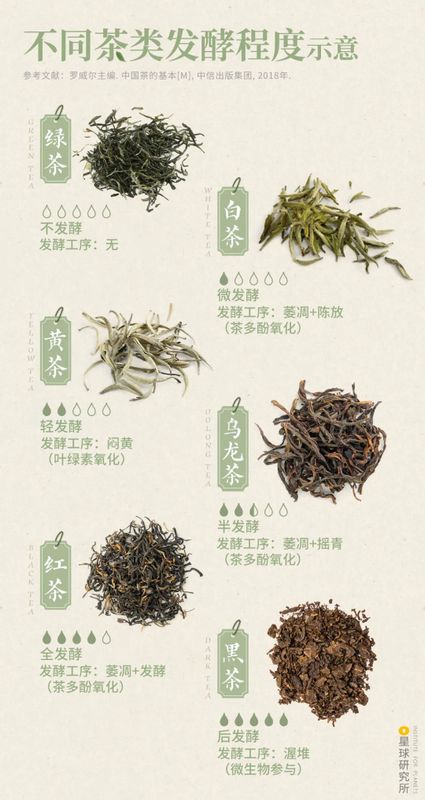

而这变身的关键就是发酵。

六大茶类发酵程度示意,值得注意的是,除了黑茶,其他茶类的制作过程中所惯称的“发酵”并非生物学意义上所指的微生物参与的发酵,而是氧化酶所催化的氧化作用,制图@王申雯/星球研究所

说到发酵,要先提到绿茶制作技艺的一次突破。16 世纪下半叶,徽州僧人创制松萝法。将鲜叶放在锅里翻炒,空间更为开放,水分更易散失,茶香更为浓郁。

在炒青的同时,对茶叶进行揉捻,破坏细胞结构,促进芳香物质的释放“炒青+揉捻”,至今仍被多数绿茶所沿用。

日照绿茶的炒青工序,除了上述优势之外,相对于置于蒸屉之中的蒸青过程,实现可视化的炒青更容易掌控火候,摄影师@高兴建

后来炒青法传入福建,明代后期,传说某次军队进驻武夷山桐木村,茶农慌忙躲入山林,采摘后竟忘记将鲜叶及时炒青,夜间茶叶已然发酵,这一绿茶制作中的致命错误,竟成为红茶诞生的灵感起源。

福建武夷山市的正山小种茶园,正山小种是中国红茶始祖;关于萎凋工艺的起源,历来有多种说法,上文是其中比较流行的一种,摄影师@吴永烨

随着鲜叶细胞的水分蒸发,水解酶活性增强,部分糖类分解为单糖,甜味物质显著增加,塑造红茶的独特口感。

红茶制作的萎凋工序,“萎凋”工序可被认为是广义“发酵”工序的第一环节,图片来源@天福茗茶

当地茶农继续摸索,未经炒青直接揉捻,压力促使细胞破碎,在氧化酶的催化下,茶多酚氧化为茶红素,造就红茶的标志性色彩。

红茶制作的发酵工序,图片来源@天福茗茶

茶农不会想到甘甜香醇的红茶,经由海路在地球另一端大受欢迎。

17 世纪中叶,红茶售至英国,从王室贵族到平民百姓,饮茶风气渐盛。

停放在伦敦格林尼治的“卡蒂萨克”号帆船,它是中英茶叶贸易史的象征;在它建成的 19 世纪,正是中国红茶行销欧洲之时,摄影师@张震

除了海路,红茶还横穿亚欧大陆,直抵圣彼得堡。

武夷茶农的创意不止于此,清代中期,介于红茶与绿茶之间,他们还创制了一种新茶类,乌龙茶。既继承了红茶的萎凋,也保留了绿茶的炒青。

福建武夷山市的武夷岩茶茶园,武夷岩茶是乌龙茶的一种;相较于红茶在东亚和南亚的广泛种植,乌龙茶的主要产区仅限于福建、广东和台湾三省,摄影师@茶小二

独有的创新也不能少,萎凋之后 炒青之前,加入了摇青环节,将茶叶放入圆筛,左右慢摇。

乌龙茶的摇青工艺,机械的使用显著提高摇青效率;摇青可以理解为发生于叶片边缘的缓慢发酵过程,图片来源@天福茗茶

通过叶片之间的碰撞,加速叶片边缘的酶促反应,然后炒青,阻止发酵区域向叶片中心扩展,从而形成“绿叶红镶边”。

铁观音茶叶,铁观音是乌龙茶的代表性品种;“绿叶红镶边”不仅意味着独特的外观,还赋予了乌龙茶独特的果香气味,摄影师@邱道岑

与此同时,西部人民也没闲着。唐代以后,茶马贸易逐渐拓展至西藏,川滇与西藏之间的茶马古道兴起。

西藏林芝易贡茶场,这是世界上海拔最高的茶场;如今青藏高原也能种茶,摄影师@万瑞

在长途运输茶叶的过程中,日晒雨淋营造湿热环境,再加上人畜体温的影响,有利于微生物的繁殖。茶叶发酵,口感反而愈加醇厚。

云南香格里拉虎跳峡,茶马古道上的人背马驮,摄影师@卢文

后来川湘马帮发明了渥堆工艺,也就是人为控制下的霉变过程,作为唯一由微生物参与发酵的茶类,黑茶在明代始有文献记载,但实际历史显然更早。

为了方便运输和交易,西北边民改造了产品外形,用高温蒸汽紧压成砖是为砖茶。

但是,茶叶面临着一个致命问题。唐宋传统固然精致,但饮用起来着实麻烦,而想要提升国民度就得化繁为简。

化繁为简

不知你是否察觉,古今饮茶的不同,而其中的关键就是它的外观,这决定了茶叶的饮用方式。

破除这一切繁琐的猛男,名叫朱元璋。农民出身的他深感制茶饮茶之不便。

1391 年,他下旨停止进贡团茶“废团改散”杀青焙干的茶叶,不再碾磨成末,直接端上茶桌。

制茶的精简推动了饮茶的现代化,今天直接冲泡的饮茶方法,在明代显露雏形,时称“瀹[yuè]饮法”。

瀹饮法的出现彻底打破了中国饮料的阶级隔离,无需精美器具、无需熟稔技艺,劳作一天,农民也能轻松喝茶。

成都彭镇老茶馆,现代冲泡方法与明代瀹饮法相似,摄影师@郭冀华

由此一来,茶馆遍布大小城镇。在明清中国,化作城市的公共空间,饮食、信息、社交、娱乐几乎无所不能。

北京人粗犷豪爽,早上出门遛鸟,晌午口渴了,寻个茶摊猛灌一气,明末“大碗茶”应运而生,小贩们经常在此打听消息,茶馆被他们称作“攒[cuán]儿上”。

“早上皮包水”饮食精致的扬州人将茶叶与早餐相结合,也就是早茶。

扬州富春茶社,不止扬州,南方多地都有历史悠久的早茶传统,摄影师@杨诚

天府之国慵懒富足,“头上青天少,眼前茶馆多”,在常年阴雨的成都,躲进茶馆搓盘麻将,不可谓不惬意。早在清末,成都茶馆就已名冠天下。

四川成都的陈锦记茶铺,摄影师@蒋小翼

在潮湿溽热的岭南,消暑祛湿尤为重要,做事讲究的潮州人,将民风融入茶礼之中。

自明代始,工夫茶风靡闽粤,在潮州话中“工夫”意即“讲究”。

潮州工夫茶,摄影师@丁俊豪

更进一步的饮茶突破,偶然发生在大洋彼岸,在喜饮红茶的欧美,为了增加茶叶与沸水的接触面积。从而使茶汤更为浓郁,不惜以观赏性为代价,将茶叶揉切成碎茶。

1904 年,纽约茶商汤姆斯·沙利文将红碎茶装入小巧的丝织袋,当作样品寄给客户,客户不知如何拆封,只得直接冲泡丝袋,却发觉颇为方便。

沙利文灵机一动,改用廉价的薄纱袋包装碎茶,“袋泡茶”畅销欧美,彻底挣脱器具的束缚,随时随地,想喝就泡,有个杯子就行。

袋泡茶,虽然袋泡茶牺牲了观赏性,但其卫生便捷的特点广受欢迎,摄影师@melo

至此,作为传统饮料,茶叶已精简到极致。但要想征服现代市场,还需强强联合,而茶叶的结盟对象,正是千年前的敌人乳制品。

古饮新生

迈入现代,饮料选择日益多元,茶叶的弱点再次放大苦涩,通过发酵工艺,只能减轻,无法消除。

牛奶的香醇恰恰能遮盖苦涩,于是乎,一对千年前的冤家握手言和。

现代奶茶的远祖很可能是西藏酥油茶,藏民们从牦牛乳中提炼酥油,再用酥油熬煮茶叶,摄入消化两不误。

藏民正在制作酥油茶,据说酥油茶经由印度传入英国,演变为风靡一时的英式奶茶;当然,也有一种说法认为英式奶茶是由荷兰商人从广州传入欧洲的,摄影师@丁嘉一

借道印度,奶茶成为欧洲女性的心头好。在战后的香港,茶汤经过棉纱过滤加入炼奶熬制,是为“丝袜奶茶”。

香港丝袜奶茶的制作,摄影师@一碌蔗

在 1980 年代的宝岛台湾,白色粉圆加入奶茶,由于形似珍珠,得名“珍珠奶茶”。

后来,更多食材加入队伍,茶叶来者不拒,在 21 世纪的今天,呈现“新中式”茶饮的盛景。

湖南长沙,茶饮店门前熙熙攘攘,摄影师@任俊豪

千年回首,无数饮品被岁月湮没,唯独茶叶从未被时代所淘汰,反而始终引领潮流。

佛家常说“茶禅一味”,以茶叶寓意人生沉浮,正所谓“关关难过关关过,前路漫漫亦灿灿”,一如茶叶本色,灼灼而富有生机。

请横屏观看,恩施鹤峰茶园,摄影师@曹明雄

来源丨星球研究所

如涉及版权问题请联系删除

茶,静默不语却在历史的长河中生息不止,为人类所用。让我们跟随这片叶子穿越时空,去感受下古人的喝茶方式吧!

唐以前的饮茶,属于粗放煎饮时代,是或药饮、或解渴式的粗放饮法。到了唐宋以后,则为细煎慢啜式的品饮,以至形成了绵延千年的饮茶艺术。

至宋代时,以品为主的唐代煎茶发展成了“斗茶”,达到了更高的艺术性品茶的阶段。

我们大致可以把这个过程简单的梳理成一个时间表:

一、神农时代:神农时代利用含嚼茶叶鲜叶,把茶叶拿来当药用。

二、西周、东周:开始把茶叶当菜食。

三、秦代:开始当茗饮,调煮,羹饮。

四、汉代:茶开始商业化,茶叶的简单加工出现,开始制作茶饼,以便运输。

五、唐代:受经济、文化的影响,唐代饮茶文化盛行。

六、宋代:把“品香、斗茶、插花、挂画”,称为“四大雅事”

七、明代:因为朱元璋废团改散,出现了大量的散茶

八、清代:喜用盖碗喝茶,在明代的基础上进行了升华。

历史上有记载的吃茶鼻祖是上古时期的神农氏。《神农本草》有云:“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之,”。这里的“荼”就是我们所认为的茶了。

先秦时代的人在神农氏的引导下,估计是拿茶当作一种保健食品来吃,他们会把茶叶直接放进嘴里嚼,虽然入口苦苦的,但到后面竟然可以生津,而且可以消除劳累之后的疲乏。

到了春秋时期,人们开始采摘茶树枝条和芽叶,一起放在水中烧煮,然后将茶汤一饮而尽,这就是古人说的“粥茶法”,即把茶叶像煮菜叶一样煮成菜汤。

别误会,不是把茶叶和米放在一起熬粥哦。《膳夫经手录》有云:“晋宋以降,吴人采其叶煮,是为茗粥。”

到了西汉时期,人们觉得之前的那种茶汤饮起来比较苦涩,于是想着怎么改良粥茶法。他们会将葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷和茶叶一起熬煮,用这些佐料和刺激性调味品的气味来掩盖茶叶的苦涩,其实就是加了些调味品的粥茶法。

这让昆仑想起了现代还在饮用的擂茶,主要流传于益阳安化、桃江、常德等地,起于汉,盛于明清。擂茶一般以大米、花生、芝麻、绿豆、食盐、茶叶、山苍子、生姜等为原料,用擂钵捣烂成糊状,冲入开水和匀,加上炒米,清香可口。

很少有人知道,中国茶叶史上第一篇完整记载茶叶从种植到品饮的文章叫《荈赋》,诞生于晋代,是由品茶大神杜育所写。“惟兹初成,沫成华浮,焕如积雪,晔若春敷。”

看看这句美轮美奂的句子,不把茶叶碾成粉末熬煮怎么出来这个效果呢?从此,饮茶之风慢慢进入上流社会,孙皓、桓温、左思、刘琨等都留下了与饮茶有关的轶事。

茶就这么走进了唐代,时代也成就了一位茶圣陆羽和他写的《茶经》。书中记载了“煎茶法”,即先在风炉上的茶釜中煮水,等水微沸之后,就将碾好的茶末投入釜心之中,即刻用特制的竹笑搅动,可以适当加入盐来调和茶的苦涩味,等到茶沫满溢之后,将茶汁酌入茶碗中饮用。

用煎茶法饮茶时,以舀出的第一碗茶汤为最好,称为“隽永”,以后依次递减,到第四五碗以后,如果不是为了口渴而饮,那就可以作罢了。

在《茶经》中,陆羽开始说了不少器皿,尤其是他所设计的风炉。其状如古鼎,有三足两耳,多为铜或铁铸造。炉内为泥壁,炉腹有三具窗口,用以通风,因而称为“风炉”。

在制茶方面,唐朝人开始玩新花样了,制作一款茶样要经过七道工序,分为采、蒸、捣、拍、焙、穿、封。

需要在春季的晴天清晨,趁太阳还没升起,露水未干之时,“采’’下茶口十,放进专用的甑釜中“蒸”煮,随后将蒸好的茶叶用杵臼“捣”碎,再把它“拍”成团饼“焙”干,最后将茶饼“穿”起,“封”存。

唐朝拍制茶饼,必须使用相应的模具,称为“规承”。这其中,“规”为铁制,形状为圆或方,“承”也称“台”,一般用石头做成。如此复杂的工艺,称为“贡茶”,就不是一般老百姓能喝的。

到了唐代后期,一种更为新颖的饮茶方法被创造了出来,就是将茶末置于茶盏之中,另在茶瓶之中煮水,待水煮沸后,再持茶瓶注入茶盏中冲点,此法被称为“点茶法”。

点茶法格外重视点汤的技法,强调注水时水流的通畅、水量的适度和落水点的精准。在点茶的过程中,还要用特定的工具不停地击拂,以求生成浓郁而悬浮的泡沫,如细腻的积雪般覆盖在茶面上,经久不散。

我们看宋代的一些古画,如宋徽宗的《文会图》,就重现了当时宫廷盛行点茶的种种画面,继而在宋代民间上流社会、文人雅士之中流行一種叫“斗茶”的茶事活动游戏。

当然,那时的斗茶和我们现在所说的斗茶完全是两个概念。现代人拿着来自不同地方的昂贵的茶,在没有标准的情况下的所谓“斗”,最后往往以价格和稀缺成了斗之结果。

而古人“斗茶”比的是三昧手、安静心和在这个基础上的点茶技术:一比茶汤表面的色泽与均匀程度,汤花越白越厚越好;

二比汤花与盏内壁相接处出现水痕的快慢,汤花紧贴盏壁不散退叫“咬盏”,汤花散退后在盏壁留下水痕叫“云脚散”,为了延长“咬盏”时间,茶人必须掌握高超的点茶技巧,使茶与水交融似乳。

谁先现水痕便输了“一水”,比赛规则一般是三局二胜。以上两条标准以第二条更为重要。

至清代,乡村市肆茶馆林立,饮茶之风盛于明代,茶叶成为珍品,流行于官场士大夫和文人间,大量名茶应时而生。

清道光年间,还先后发明了半发酵的乌龙茶和经过发酵的红茶,并出现了白茶,传统的紧压茶也得到了进一步的发展,从而在制茶方法上,形成了我国茶叶结构的六个大类——绿、红、花、黄、乌龙、黑茶。

清代不论公事来往,还是私家应酬,客来献茶。端茶送客,已成为特定的礼节和排场。江浙广川等的茶馆,更与小食品、点心之类结合供应,又聘请说书、评弹等说唱艺人临场表演,发展成独具地方特色,乡土风味浓郁,呈平民气息的大众化交易、交际、娱乐场所。

晚清时,更有一班落魄旗人,仍将饮茶装璜门面,在人前夸耀示富。而文人们则纷纷溶入了“寒夜客来茶当酒,竹炉汤 沸初更红。寻常一样窗前月,纵有梅花便不同”的意境。

就拿清宫皇帝最喜欢饮用普洱贡茶来说,主要采取两种清茶饮法,即普洱茶与水的融合,这与宫内饮绿茶、花茶等茶品一样,只需沸水冲泡、帝后日常生活中,由御茶房或后妃等人各自茶房的太监,预先备开水与茶叶,传唤后随即烹茶以侍奉主人饮茶。《宫女谈往录》中提到:

老太后进屋坐在条山炕的东边,敬茶的先敬上一盏普洱茶,可知这就是饮清茶。

有时,皇帝亲自将普洱茶烹成清茶而饮。乾隆登基不久,在一次试茗活动中用雪水烹制普洱茶,边饮边吟诗作赋,字里行间对普洱茶赞赏有加就是一例。

清茶的饮法,也常见于宫内举行活动,皇帝赐茶之中。乾隆五十五年(1790),在圆明园举行的万寿庆典,一些外国使臣有幸安排看戏,当他们正兴致勃勃观看着戏剧时,皇帝对入宴者赏赐吃食与茶叶。

其中朝鲜使节“臣仁点、臣浩修各赐苹果一碟,普洱茶一壶,茶膏一匣;臣百亨赐苹,普洱茶一壶”。普洱茶是可以带走的赏赐物,无需现场饮用。

清宫饮普洱茶的多样方式,使普洱茶的品质、功效得到进一步的发挥,也为后人合理、多重地使用普洱茶提供了可借鉴的经验。

作为清宫特有的茶品,普洱茶一直在此扮演着重要角色,加上清朝皇帝深受汉文化熏陶,很快饮茶就上升为茶文化活动。

至此可以说,我们如今的泡茶方式,已经是把茶的生活化、大众化和品饮艺术结合为一体了。