年轻的吴觉农在日本留学(1918-1921)的闲暇时光经常收集有关中国和亚洲其他地区的茶业资料。他后来利用这项研究,挑战了英国和日本茶业所称的宣传口径——阿萨姆,而非中国,才是茶树真正的原产地。

与此同时,吴觉农对遥远的布拉马普特拉河谷以及读到过的世外桃源般的茶园产生了浓厚的好奇心。1934年底,他终于有机会得以第一次亲自探访阿萨姆。受到祁门茶叶合作社第一季乐观情绪的鼓舞,吴觉农代表全国经济委员会,着手研究日本、中国台湾地区、荷属东印度群岛、锡兰和印度的茶叶生产。

在其日记和公开发表的报告中,吴觉农除了记录下个人对加尔各答和阿萨姆的印象外,还详细补充了关于印度茶业的历史:罗伯特·布鲁斯是如何在1823年偶然发现野生茶树的,总督本廷克是如何在1834年组建茶叶委员会的,英国商人又是如何从“吾国”茶叶工人那里“仿吾国土法”,最后,作为“印度茶业史上之重大记录”的残酷招工制度如何引发了“斗争及流血之惨剧”,后来又如何成为“印度民族革命”所追逐的政治事业。

在旅途中,吴觉农仔细研究了关于茶产业的英文资料,主要是印度茶叶协会分发的宣传手册以及罗伯特·福琼在19世纪40年代游历中国的详细记录。几十年后,吴觉农向家人回忆说:“福琼的游记写得非常生动,读他的游记,不仅能帮助我学习英语、了解历史,最重要的是,还能通过外国人的视角,了解中国和中国茶。”

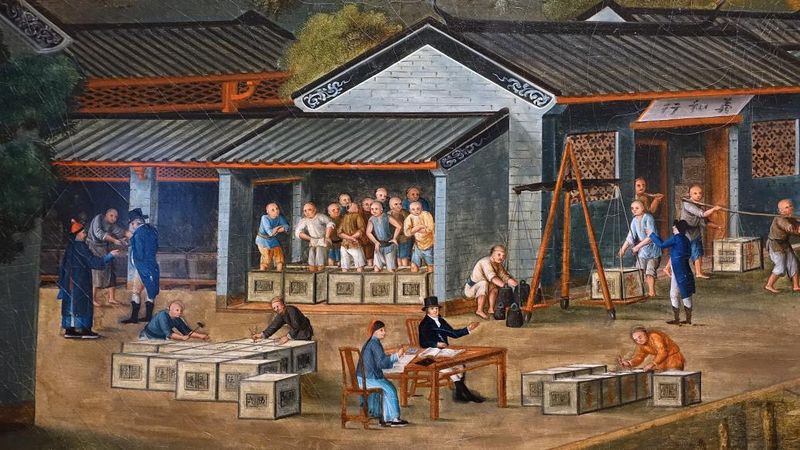

中国茶叶贸易(图源:网络)

本书的一个主要目标是,展现全球竞争如何将中国与殖民地印度茶业联系在一起,透过其竞争对手和工业化世界其他地区的眼光,迫使亚洲和欧洲的参与者来观察自己的周遭环境。

除了吴觉农,我们看到英国殖民地的官员也将阿萨姆与中国及西欧进行类比,印度的民族主义者则将苦力茶工的命运与美洲大陆的非洲黑奴的命运相提并论。每一方都意识到,如果不同时将自己置于茶叶及殖民地商品的全球循环中,就不可能理解自己所在地发生的事件。

没有比这更近乎完美的对称了:最初,来自印度的殖民地官员前往中国,研究中国茶叶的制作方法;在近乎一个世纪后,中国的改革者造访了印度茶区,并做了同样的事情。

这些广泛的联系共同说明了什么问题?现代茶业的历史并不是一个全球同质化的故事,亦不是思想一成不变地从西方传播到其他国家的故事。相反,世界范围内的竞争导致了一系列共同的、互构的压力,以及不均衡的利润率和积累水平。由此,市场又加剧了区域间的张力,并通过特殊的劳动实践和意识形态形式表现出来。

毕竟,正是中国茶叶和印度茶叶的不同命运,以及双方随之而来的互相追赶的欲望,促使贸易公司和官员详细审视了竞争对手的历史和行为模式。在这种全球互联的分析框架之下,我在此通过将中印茶业战争的各种故事合为一组关于历史和史学的观察来作总结。

首先,这本书为资本主义史的再概念化提供了实质内容,它比过去的历史书写更加灵活、更为全球导向。与中国茶叶和印度茶叶贸易相关的社会变革,与从单一国家自发产生的工业革命的经典形象并不相符。这两个国家既无机械化生产,也无自由的无产阶级劳动力,至少最初如此。

取而代之的是,中国茶叶和印度的茶叶依赖着被称为阿卡第、萨达和包头的本地经纪人,阿萨姆严苛的刑事劳动合同以及中国的神秘技术和老规矩,以及强化了性别和血统划分的劳动集约型制度。这种安排是临时性的,是外来财富和当地习俗的结合--如马克思所言,是从更早的时期“继承来的”。

本书并未提问中国是否有资本主义,或阿萨姆是否是资本主义——或者可否从中辨识出特定技术的出现或阶级的划分,而是试图了解这些地区以何种方式参与到跨国的生产和流通的循环中并被之形塑的,还探寻其伴随的集约型积累背后的社会逻辑。这种概念化方式,更有助于捕捉过去几个世纪经济史中的不平衡,同时也为探索相距遥远的地区之间的联系和共性提供了共同基础。

其次,这种来自亚洲农村两个非政治地缘中心的视角,也阐明了关于现代经济崛起的新结论。特别是有证据支持了这样一种假设:那些看似落后和边缘的社会形态,有时却比大都会社会更具工业化生产的动力。

例如,西敏司对糖的研究表明,加勒比地区的种植园甚至比欧洲大陆更早发展了工业化生产。糖料作物需要种植和精制相结合,因而殖民政权需要更严苛地约束契约劳工及奴隶,而消费与生产的结构性分离亦鼓励了大规模的专业分工。在本书所述的阿萨姆茶园中,可以找到许多类似特征。

同样,在中国,著名社会史学家傅衣凌几十年前就提出,工业化商品的生产最早就出现在边远山区,而非商业化的“沿河”城市。那些徽州和武夷山区在内的边远地区,往往充斥着贫穷的少数群体,如著名的“棚民”(shed people),他们依靠专业化生产为生,由外来商人承保,专职于采摘烟草、糖、靛蓝和茶叶等初级商品。

这些例子共同佐证了一个不断壮大的学术思潮:用斯坦菲尔德的话来说,即对于现代世界的传统描述实际上让事实发生了“倒退”。那些在20世纪大规模生产时代被视为不合时宜的、传统的实践和情境,实际上可能在现代经济生活的兴起过程中发挥了关键作用。

第三,除了挑战那些有关经济落后和传统的东方主义分类,本书还试图通过政治经济思想的批判性历史来解释它们的兴起。

在中国和殖民地印度,这个关键时期跨越了19、20世纪,当时茶叶贸易的观察者及参与者开始通过比较自然优势和固有文明特征的话语来谈论每个地区。这些想法在对茶树原产地的争议中得到了体现——当时的帝国主义喉舌通过建立茶叶种植与阿萨姆之间与生俱来的天然关联,来将印度茶叶的崛起合理化。

1935年秋,当吴觉农漫步在阿萨姆茶园的田野,他提出了一个看似相反的解释。他写道,印度茶的成功并非源于其悠久的渊源,而是其产业的创新,这体现于其多产的幼龄茶树。事实上,中国的贸易过去一直被压得喘不过气,已被开垦耗尽的贫瘠农场上尽是已被采摘了数个世纪的老茶树。

但是,吴觉农并未听天由命,而是提议在中国种植新的茶树,并采取新的科学技术。这样做将可能改变“我华茶命运”。换言之,茶叶不仅是大自然的馈赠,也是人类艰苦劳动的产物。当然,吴觉农的阐释植根于政治经济学的原则,它呼应了早先其他的贸易参与者(从19世纪50年代的阿萨姆茶叶公司种植园主到19世纪90年代茶叶危机中的清朝改革者)对人类劳动价值的观察。

但是,政治经济学也经常围绕着价值的概念,构建其自己的一套自然化的经济学理论。中国和印度作家在不同层面都挪用了政治经济学,并用一套恒定的、宇宙论式的言语来表达。

维迪亚拉特纳谴责刑事合同是不道德的、奴隶式的,违反了供需和自由劳动的“一般供求规律”。陈炽宣扬“生财之道”,称其为“天之心”。就连吴觉农也忍不住宣称,中国茶在几千年来一直保持其传统不变。从这个角度来看,关于茶树原产地的理论尽管只是一套营销宣传,但也同样可被视为一个荒诞的、逻辑极端的政治经济学,及其对竞争和不均衡发展的不顾史实的自然美化。这种的不均衡性字面上也可以被具象化为中国的土壤与气候方面的物理属性,甚至是它的文明与文化。

相比之下,本书试图通过具体的经济生活史来阐释抽象的经济学思维。我在前文已指出,中国和印度的思想家接受了政治经济学的恒定不变的思想,部分原因是,这一思想与他们周遭环境的动态社会变化是一致的,尤其是在中国和孟加拉的农村地区发生的商品化工作种类的扩展。在这些亚洲腹地,新的意识形态形式和经济现实正彼此叠合,密切交织,不可分割。

因此,“茶业战争”的一个自相矛盾的结论,就是关于“落后性”的现代史:所谓的非生产性买办资本和不自由的刑事劳动合同,对于中国和印度茶业的早期扩张或许均是必不可少的,但在20世纪,它们却被谴责为不适合现代的工业化世界。从生产性劳动和自由劳动的类别来看,中国和英属印度社会诸多方面在几代观察者和史学家看来,皆是偏狭且不变的。然而我认为,这些现象是资本主义正在进行的社会、经济和知识革命的历史产物。因此,它们的可信性向我们表明,这些学者业已浸润在横跨亚洲大陆的一种全球性、动态性的资本主义社会模式之中。

最后,本书推测性地指向另一个重大问题,即跨国竞争与民族意识形态之间的历史关联,这一点在本书的最后两章中显而易见。我们要如何阐明竞争与民族主义之间的关系?一个假设来自社会学家尼尔·戴维森(NeilDavidson),他认为,竞争在功能主义层面上需要民族主义,以便用“一种比边际利润增加更高的抱负”来为自己正名。“他的假设肯定会引起共鸣,例如,英国人试图利用爱国情绪,在英格兰推广并不受欢迎的印度茶。

然而,就中国和印度的民族主义者而言,我们发现历史上不少的改革者都是在更早便形成了一种民族团结的意识,并摸索了各种策略如军事现代化或宗教,最后才将民族资本建设作为对外国统治的抵抗。因此,资本积累的经济目标和民族主义的政治情感之间,并没有必然的先后关系。

然而,不论二者精确的运作方式究竟如何,到了20世纪,其联系变得不可忽视。这些国有化的积累形式也为我们了解19世纪后半叶全球茶叶贸易的后续发展提供了有用的桥梁。到那时,竞争的战场不再是自由贸易下的自由主义体制或帝国,而是战后的国际大家庭。

第二次世界大战期间,印度巩固了其作为世界最大茶叶生产国和出口国的地位。战后,随着苏联、拉丁美洲和东非(尤其是肯尼亚)的出口茶叶生产开始兴起,亚洲各地的生产商被迫面临新的竞争。茶叶,曾经在欧洲作为奢侈品消费的、具有异国情调的亚洲魔药,现今已成为一种大众商品,其生产和消费跨越了世界各大洲。

在印度,主要的转变是茶叶生产和消费的本土化。一段时间以来,茶行业内出现了由孟加拉文员、律师和经纪人构成的中间阶层,他们对于增加社会流动性有更大的需求。等到印度独立时,他们从民族解放的立场出发,推动茶叶资本的本土化,新政府也相应地促进了印度人的所有权。

在许多方面,印度精英继承了之前的英国殖民资本家的排他性策略。各类立法限制了外国资本进出这个新国家的流动性,企业被要求申请许可证、提供最低限度之上的社会福利,并保留最低水平以上的印度人股份。结果,从1958-1977年,外资茶园的份额从46.5%下降至32.5%,外资产量也从52.9%下降至38.4%。政府还将矛头指向了管理经纪行。并不意外的是,有人观察到,印度茶经历了茶叶“向东非的转向那里的成本更低、产量更高、利润更加丰厚”。

从20世纪50年代至20世纪60年代,茶叶在世界的供应量几乎翻番,印度茶叶在全球市场的占比份额从一半下降至三分之一。正是在这个时期,印度消费者中有饮茶习惯的人数却有了很大提升。

在殖民时期,茶叶与帝国主义的紧密捆绑使得印度茶叶营销受阻。到了20世纪70年代,随着红碎茶工艺(cut-tear-curl,简称“CTC”,指“压碎-撕裂-揉卷”三道工艺)的发展——锯齿状的钢辊将叶子切碎为更小的颗粒以增强口感,印度国内的茶叶消费开始起飞。

红碎茶加工机械的运作代表了一项新的技术进步,如菲利普·卢根多夫(Philip Lutgendorf)所证明的,其产品“将‘耐泡杯数’翻了一番”,每公斤干茶可泡杯数从大约300杯上升至600杯。更便宜、更浓厚的红碎茶催生了充满活力的“香茶”(chai)饮文化,印度茶在国内消费市场的份额也从1947年的 30%、20世纪70年代的50%,到20世纪末攀升至70%。

二战后的中国茶叶史则更为曲折。20世纪50年代,吴觉农仍站在新中国茶业改良工作的最前线,但在那十年的后期,他成为被边缘化的官员之一。接下来又发生了什么?根据官方说法,中国茶业直至20世纪80年代的市场化改革时期方才恢复。

然而,在20世纪70年代至20世纪90年代开展的深入经济研究揭示了另一条时间线:20世纪80年代的茶业增长,实际上是20世纪60年代至20世纪70年代政策的成果。在“大跃进”之后,中央政府重新掌控了农业。而从1965年到1977年,茶叶的种植面积增加了两倍;在茶叶产量最高的年份,土地的收成相当于肯尼亚或斯里兰卡的生产总量。中央机构提供了数百万的贷款、数千吨的化肥和数千吨用于建造设备的钢材。不过,讽刺的在于一吴觉农所倡导的以新茶株更新茶田的建议,在“大跃进”期间并没有如其所愿,却在20世纪七八十年代得到了意外收获。

今天,与19、20世纪之交的茶业战争一样,世界排名前两位的茶叶生产国仍是中国(2014年数据为190万吨)与印度(120万吨)。不过,在此期间发生了很多变化,两国的茶业自20世纪30年代以来经历了诸多历史性转折。茶叶消费的最新前沿不再是欧美,而是中国、印度和其他所谓“发展中市场”的中产阶层,他们现在可以负担消费得起在生态可持续条件、社会公平的劳作和贸易实践,以及手工精细化技术下种植的更昂贵的精品茶叶。印度的茶行业出人意料地改变了对中式制法居高临下的态度,局部采用了中国式的分段供应链生产,即个体农场采摘茶青后就卖给独立的“购叶厂”。

人类学家萨拉·贝斯基(Sarah Besky)提出,这种模式的主要优势在于劳动力标准的极端灵活,为竞争激烈的行业提供了一个更为便宜、质量较低的替代方案。事实上,印度茶业界的一位发言人最近在许多方面表达了对中国茶的钦佩:“中国人在农业实践、机械、加工单元和产品方面都比我们要好得多”,这位大吉岭茶园的所有者评论道,“印度在很多地方值得向中国学习,而中国没有需要向我们学习之处”。

这样的历史讽刺进而强化了本书的主张:19、20世纪之交的高水平工业发展时期的政治经济原则尽管以自然的乃至形而上学的语言表现出来,但实际上,它们已体现为一套专属于某个特定的、重要的历史时期的意识形态。对于历史研究者而言,通过20世纪中叶的聚焦镜头来解释资本主义史的长期时空视野并无太大益处,可谓是不合时宜地将其假设投射到不同的地点和时代。

相反,我们需要一种在时间和空间上更为灵活的现代积累概念。当然,我并不是说要将20世纪工业的理想形态视为虚无。这种意识形态之所以能引起广泛共鸣和传播是有充分理由的,与当时真实可触的社会压力相对应。了解它们的历史形成过程,有助于我们理解它们在过去和未来的建构和演变。

为了完成这项任务,我试图借助对中国和印度特定地区的研究,但我并非暗示,这两个国家在某种程度上可代表世界的其他地区。在其他的后殖民场所,如美洲、中亚和东南亚、非洲及中欧,就资本主义史提出类似的问题同样具有价值。中国和印度殖民地的茶产区只是一段全球史的两个组成部分。

但是,由于这两个地区常被一起视为东方主义幻想的对象--无论是正面的还是负面的,它们都是欧美文明的对立面,我相信,它们依然可作为一场持续进程的有效切入点,即对近几个世纪以来在全球范围展开的资本和经济生活的复杂历史进行再理论化。

无论我们如何深入这项艰巨的任务,可以肯定的是,一旦依赖于对个体行为、进化阶段或民族文化差异的反历史推测,那么任何分析都会是受限的。或许,全球视野的历史分析的最佳状态,就是从对特定时间、人物、地点和思想的比较研究和综合分析出发,以便逐步提升高度。

节选授权自刘仁威著,黄华青、华腾达译:《茶业战争:中国与印度的一段资本主义史》,2023年11月,东方出版中心。(英文原版由耶鲁大学出版社出版。)

来源:观察者网

如涉及版权问题请联系删除

1900 年前后,或许是关于普洱茶的一些说法和词语有着强烈的新鲜感,不断影响其在西方国家的传播,尽管当时很多西方人认为普洱茶不太适合他们的口味,但普洱茶仍然在西方“出尽了风头”。

1859 年,是英国皇家植物园邱园建园100 周年,这年,一位叫洛克哈特的英国人向邱园捐赠了普洱茶散茶。就在上一年,洛克哈特还为它捐赠了普洱茶种子。

1879 年,一位叫弗莱尔的人再一次向邱园捐赠了普洱茶种子和普洱茶方茶、圆茶。1889 年,在云贵川任职的 F.S.A. 伯恩给邱园写了普洱茶报告。

1899 年,在思茅海关任职的弗雷德·凯瑞和他的上司 A·甘斯腊以及其他一些在中国的英国人,如 H.R. 戴维斯等,先后在英国发表文章,详细地介绍了普洱地区的政治、经济、文化、民族、物产、茶山等情况。

在 1889 年伯恩法官给邱园和外交部写的报告中提到,攸乐过去曾经属于倚邦,后来变成了一位本地土著头领的私产,由于头领将姑娘嫁给了车里宣慰司(也就是西双版纳最大的土司),他就将攸乐作为嫁妆送给了车里宣慰司。

这很好地解释了为什么人们对六大茶山有很多种说法,其中清早期是有攸乐山的,清中期则没有了攸乐山,到了清后期,关于六大茶山到底是哪几座山则变得众说纷纭。

伯恩在思茅时,曾到距离思茅四分之三英里的路营看过杜文秀起义失败后当地幸存的 12 英尺高的大茶树,还到当地有名的茶庄“新春雷号”(疑为“雷永丰号”,因该号老板名叫雷逢春,外国人用“新春雷”一词意译,方便记忆。该茶庄位于后来的思茅海关隔壁)参观了七子饼茶的制做方法,并详细记录了七子饼的重量(9 两)、拼配比例(4 个料)、各原料来源地、价格、销售地、普洱茶的总产量、藏销茶等信息。关于当时进藏普洱茶的情况,甘斯腊在另一篇文章中也对重量方面做了介绍:每筒普洱茶七圆,重两斤(约合今1200 克),一筐茶 24 筒,重 48 斤,一匹骡子可以驮两筐,也就是茶净重 96 斤,加上包装的竹筐重 4 斤,总重 100 斤。

英国人关于普洱茶较为清晰具体的报告,应是后来被收入《 思茅海关十年报告·1897~1901》的为 1900 年巴黎世博会普洱茶展品所附的说明书,该文全文如下(康春华译):“普洱茶全部产自中国的掸邦(指今西双版纳一带傣族土司统治地区),不过,由于他们名义上隶属普洱府,所以统称普洱茶。通常在云南消费,也有相当多的普洱茶运往西藏和中国其他省份。1898 年经蒙自出口到东京(指越南)的普洱茶有 1300 担,不过,据称其中 350 担转往香港。

普洱茶进军中国的每一个省份,由于它远离出产地,被当作一种奢侈品,而非一种普通饮料,人们相信它具有药用价值。人们甚至把它当作饭后的消化辅助而抿上几口。普洱茶由于加工不细致,有一股霉味,无法契合普通外国人的口味。

事实上,除了在将云南与法属老挝分隔开的层层山峦之外,野生茶叶不在中国或日本的其他地方生长,由此推断,这一带极有可能是茶叶的原生地。

茶叶种植出现在湄公河以东的倚邦和易武,以及该河西边的猛海和猛往地区。我们没有可靠的统计数字,不过可能在每年 4 万担左右,倚邦和易武产 1 万担,猛海和猛往3 万担。

倚邦和易武的茶叶种植完全依赖汉人。茶苗来自育种,植株非常小时,得成排地移植到山坡上,山坡已经提前除去了一切草木。土壤保持松软,不时地除草,不过,不需要为茶苗做别的什么。茶树平均能长到 7 英尺高,10 英尺、12 英尺甚至 15 英尺的茶树也是常见的。(1 英尺 =12 英寸 =0.3048 米 15 英尺 =4.57 米)倚邦和易武采摘茶叶的季节开始于 3 月底左右。头等茶叶称为生芽,是柔软的浑身长着茸茸细毛的芽,只能采到一小点。这种品质的茶叶最受推崇,大部分被细心保存,有些最终要呈奉到北京,作为皇宫贡茶的一部分。其他品质的茶有熟芽、尖子等,仅仅就是生长期长点的叶子,根据其大小、色泽和采摘时间而加以区分。

这几种茶叶采摘后按以下方法焙制:

首先用手工把叶子揉成团,再倒入一个大铁锅,用文火烘焙 20 分钟左右,然后捞出,在竹席上摊开,用阳光晾晒,偶尔翻动一下,颠一颠,等彻底晾干后再交给妇女和姑娘们分拣,除掉其中的茶梗和花。

在湄公河以西的猛海和猛往地区,茶叶种植属于掸人(傣族)和阿卡人(爱尼人),他们种植茶叶所费的精力要比倚邦和易武的汉人少得多。土地没有清理干净,在大树的遮蔽之下,茶苗几乎像野生的。掸人一直等到叶子成熟后才采摘,故而只能采摘两道。第一道茶叶叫细茶,即‘好茶’;第二道叫‘粗茶’,即粗劣之茶,这是农户唯一认可的两种茶叶。经过粗枝大叶的加工后,把松散的干茶出售给商贩,商贩将其运到思茅、威远(今景谷)、大理和其他市场,在这些市场分拣,压成茶饼,打包出售。

到这里,只说到农户茶叶的品种,至于他们的名称则是不计其数的,根据采摘的时间甚至是产茶地的某座山而得名,使书籍和官方报告等材料中提到的普洱茶概念异常混乱。出售的茶叶是将不同品质的茶叶混合而来,茶叶到了思茅、倚邦、易武等地的茶商手上时,只认可 3 种。这 3 种是由农户茶叶按不同比例混兑而成。

为方便运输,散茶按以下简单方法制成茶饼或茶球:将茶叶按比例兑和后倒入盛有少量水的铁锅中,让茶叶软化,易于定型。当茶叶浸泡完全后,抓起几把塞进一块布中,揉压成球状,再在球的外面加上一些含有部分丝状生芽的优等茶叶,再压上一块重石搓实、压平。

用这种方法生产出在全国各地出售的平整的圆形茶饼。茶球采用同一方法制作,不过不需要用重石压制。方形茶饼是用木头模具定形,是贡茶和礼茶的一种。7 个茶球或茶饼用竹叶包裹成一筒,然后将茶筒放入板条箱中,用骡子运到各地市场。当然可以在思茅购买到符合个人口味的农户混合茶,但是,这些特殊的混合茶在市场上看不见。

农户茶按产茶区的地名分为好几种,通常区分如下:

头等,生芽,每担平均价格 70~80 两。

二等,熟芽,每担平均价格 45~50 两。

三等,尖子,每担平均价格 20~30 两。

四等,梭边,每担平均价格 15~16 两。

五等,底茶,每担平均价格 12~13 两。

六等,高品,每担平均价格 6~7 两。

前文提到,商业上把普洱茶压成茶饼之后,思茅市场上的茶叶通常分为 3 种,即:

头等,细茶,饼状,每担平均价格 16~18 两。

二等,粗茶,饼状,每担平均价格 12~14 两。

三等,古宗茶,球状。这是一种商业价值低的茶叶,专门加工出售给西藏古宗部族,他们每年带着大队骡马来到思茅,特意购买这种茶叶赴西藏售卖,每担平均价格 9~10 两。

还有几种特殊的茶叶,名称如下:

①礼茶。品质优良,方饼状,模仿贡茶。

②贡茶。方饼状,用每年作为贡品从倚邦和易武呈送厅衙门的散茶加工而成,从思茅送到省城,再经过一番包装打扮后,呈送北京。

③茶膏。在厅衙门加工制成后送到北京皇宫。其加工方法是,用沸水煎熬进贡茶叶,过滤一遍后,再次熬煮,直到剩下固体黏性物,其韧性足够用刀切成小立方饼,然后呈递云南府,在那里包装,准备送往北京。

关于这份说明书的内容,笔者有几点思考想与大家分享。一是英国人、法国人很早就承认茶叶的原生地在云南,只是这种声音没有被中国的茶业从业者所知晓;二是进贡给北京的散芽茶应该是“生芽”;三是英国海关官员对普洱茶加工工艺顺序的介绍应该是有误的,揉捻工艺应在炒制工艺之后;四是文中提及的云南府应该是地域名称而不是衙门,因为贡茶当时是由云贵总督衙门进贡的,云南府级别不够;五是关于翻译和其对传播影响的问题,在英文原文中,有许多奇怪的名词如“hsi cha”“ping-lao”“chin-tuan”“mao-chien”“paichien”“so pien”等,对于准确理解和翻译有很大难度,也间接影响着传播的内容;六是从文中可推测,那个时代的勐海没有压制紧压茶的茶庄,当时勐海茶叶产量虽然较大,质量却被当时人认为是低端产品;最后是关于文中提到用水煮软化茶叶的方法,其合理性有待考究,有可能是海关官员的记录有误,或是翻译方面等问题。

综上所述,在 19 世纪末,以英国和法国为代表的西方国家都不断有人关注着普洱茶,但由于它的复杂性,西方人对它更多的是好奇,真正理解普洱茶的几乎没有,他们对普洱茶的概括是粗糙的,如女王御前顾问泼赖费尔(Playfair)说普洱茶是助消化的良药,但不能多饮,多饮则病;戴维斯将军说思茅茶不适合外国人的口味……但不可否认的是,他们基本认可云南是茶树的原生地,但这一观点并未被后起的中国的茶叶学者所了解,导致从 20 世纪 20 年代开始,我们陷入了一个茶叶原生地到底在哪里的长期焦虑之中。直到抗战时期中茶公司退居西南五省,我们才发现成片的野生大茶树,成林的大叶种茶正在云南广袤的土地上野蛮生长,多年的争论也有了答案。

原文刊载《普洱》杂志

2021年12月刊

作者|杨凯

如有侵权请联系删除