大家好,我是茶不多先生,

一个每天都幻想用八八青泡脚的硬核男人。

友情提示:

本文篇幅近3700字,宜为睡前读物或者私人时间读物

书接上回,咱们接着来啊!

1950年,新中国成立不久,百废待兴。佛海县临时人民政府接管佛海茶厂,茶厂正式成为国字号企业。随着范老出走台湾,茶厂群龙无首。省茶司遂派王兴、杨秉葵、唐庆阳等人深入佛海,恢复茶厂的生产与运营。一行人来到佛海,眼前的景色完全可以用“凄凉”来形容。彼时的茶厂,经历了兵荒马乱,已经完全停产三年,荒草丛生,厂房因长期失修而破旧不堪,与废墟无异。与其说是重建,不如说是新建一个茶厂。

就是在这样的情况下,10多个人经过了好几个月的整顿、清理、修缮厂房,1951年,机器再度轰鸣,茶厂勉强恢复了生产能力。

1952年,为了庆祝茶正式厂复产,也为了彰显自己“国企”的身份,其中一名负责人的提议,“要不咱们改个名吧”,得到大家的同意后,将茶厂名字注册为“中国茶叶公司佛海茶厂”。自此,“庆祝一下改个名吧”成为勐海茶厂的保留节目。根据当时统销统购的要求,除了藏销产品外,都需要使用“中茶”商标。咋看之下没什么不妥,但由于当时的大环境依旧处于民不聊生阶段,在饭都吃不饱的前提下,喝茶无疑是一种奢侈,所以那时的中茶并不好过,因此,使用商标是需要付费的。每贴上一个商标,都需要为中茶支付一笔费用。当然,好处是不用为销售烦恼了。

茶厂的配套也并不完善,经常出问题,没有电,就自己发电;不够吃,就自己种植,不够穿,就找少数民族以物换物。几年下来,茶厂周边的物质生活得到了满足,甚至还创办了自己的电影院,子弟学校等。在全国建设社会主义时期,勐海县的人民背靠茶厂,居然迈向了小康生活。所以后来围绕茶叶系统的商检质检等部门都大量派遣了驻厂代表,城市里限量供应的食物吃不饱,派驻到这个边远之地,反而算是一个巨大的福利。

如今的勐海县

从1953年开始,茶厂迎来疯狂改名1.0的时代,

1953年,为了庆祝接管南糯山茶厂,更名为“中国茶业公司西双版纳茶厂”。

1954年,为了庆祝进攻紧压茶、绿茶,更名为“云南省茶业公司西双版纳茶厂”。

1956年,为了庆祝没有坏消息,更名为“思茅专区勐海茶厂”。

1957年,为了庆祝制茶机器改革,加工能力突飞猛进……好吧,改名确实太频繁了,这次就不改了。顺便说一句,这一年,一名叫“邹炳良”的18岁少年中学毕业,分配到了茶厂。享誉海内外的云南七子饼茶也是这一年,在唐庆阳的主持下迎来复产。

1958年,新中国迎来了大跃进时代,“赶英超美”成为人们的口号,吹牛B是人们的基本诉求,为了适应生产发展的需要,茶厂也立志做大做强,再创辉煌!于是搬迁计划,也就提上了日程。新厂址选在新茶路一号,也就是如今的勐海茶厂旧址,一边建设新厂,一边疯狂研发产品,在产量相对固定的情况下,只好增添品类,造成创收的假象,单是1959年一年的时间,便研发了“勐海方茶”、“普洱方茶”、“勐海沱茶”、“勐海砖茶”等数款新品。这是非常迎合时代的一个操作。具体口感差异个人没有喝过,但是结合时代环境,个人猜测口感差别不会太大。

· 大跃进时代标志性的海报

1961年1月,为期三年的大跃进结束,新厂也日益完善,两厂并行生产,正式进入改名2.0时代,更名为“勐海县茶厂”。

1962年,茶厂没啥大事儿,但是在遥远南边,一道红光划破海南的夜空,一个吴姓的家庭诞下一名男婴,取名“远之”。有种说法是1966年,这里以百科为准,如果有机会面见这位“男孩”,我再亲自求证一番。

1963年1月,茶厂更名为“云南省勐海茶厂”。副厂长周培荣、以及前面提到的少年邹炳良先生,也再这一年参加了由国家外贸部、商业部、农业部联合开展的为期两年的分级红茶研制工作。旨在提升个人水平,分享制茶工艺,提高中茶的质量与数量。直到1966年,十年动乱开始。相比大跃进而言,文革对于茶厂的影响不大,毕竟茶是一个务实的行业。只要茶厂负责人不出什么事情乱开车的话,安然度过。再说了,当时的茶厂压根就没有厂长,依旧是多名负责人同谋同策。

1967年,勐海以“中茶公司”之名生产砖茶,当时正值“文革”,勐海茶厂所制砖茶,也遂以“云南省勐海茶厂革命委员会出品”字样署之于茶砖内飞之上,标重250g。款砖茶都带有明显时代符号,因此藏茶的行家也将此砖茶称为“‘文革’砖茶”。虽然这块砖茶不是很贵,但是很有纪念意义,算作一个时代的烙印。

1970年,中国土产、畜产进出口总公司成立,茶厂又改回了“勐海县茶厂”。前后两次改名,约等于改了个寂寞。

1973年,参加了分级红茶研制工作的邹炳良先生已经成为了勐海茶厂的技术骨干,也成为了“渥堆方法制造普洱茶”工艺技术的探索者、研究和实验者,他根据多年学习所掌握的理论知识并亲手研制、开发的实践经验,与昆明茶厂原厂长吴启英共同撰写了各地不同气候、不同季节的温湿度条件下制造普洱茶的工艺——“速成后发酵法”和“普洱茶生产操作规程”。自此,与吴启英女士携手成为普洱熟茶的父母。

熟茶父母

1975年,云南茶叶逐步进入了量化生产阶段。人工发酵技术的成熟,研配技术的革新和规范管理给予普洱茶从前有别于山头茶、商号茶统一而稳定的风格。而7542、7572就在这样一个大背景下诞生了。两者被誉为新时代的开端,既有承先启后的味道,又有开放进步的氛围,对普洱茶来讲也是一个重要的分水岭,也是一个重要的时代,他代表了一种旧式生产观念的结束,也开启了新的生产时代,由于它的改变,也直接影响了后世对普洱茶的观念,也间接地改变了云南种植普洱茶的方式,多年来,两款产品均被业内誉为普洱生、熟品质的“评判标准”,成为普洱茶界的一个传奇。这其中,邹炳良先生的贡献功不可没。

文革结束后,茶厂负责人终于发现了一个问题,咱们复产20多年,我们居然连一个厂长都没有!于是,周培荣被推举为第二任厂长。我想,周老先生本来只是想以普通人身份和大家相处……

1983年,随着周培荣逝世,唐庆阳成为勐海茶厂第三任厂长,自1938年开始,唐庆阳为云南的茶业躬身奋斗了56年,其中四十余年的时间,全部奉献给了勐海茶厂,从俊逸青年到满头白发,‘滇红’有他的心血,藏销紧茶有他的操劳,七子饼茶在他的主持下恢复制作,他的伟大不仅仅体现在勐海茶厂,而是整个云南现代化制茶的开拓者奠基人之一。但接任厂长时年纪颇大,到了年底便选择了匆匆退休,因此,这个厂长更多属于名誉厂长,是专属唐老的终生成就奖。

接连两任厂长上位,都是在自己的人生末年,难以为茶厂计划长远的发展策略,大家应该是误解了厂长这一职位的功能性,厂长应该是一种职位,并且具备带领茶厂的责任,而非一个成就。因此,勐海茶厂急需一位“年轻人”为茶厂的未来打下坚实的基础与长远的规划。1984年,邹炳良老先生唱着“我还是曾经那个少年,没有一丝丝改变”出现在备选人目录中,彼时的邹炳良,45岁,娶妻生子,已经扎根在这块土地上,加上自身履历确实耀眼,深得民心,就这样,邹炳良成为了新厂长的不二人选。自此,人们看到了茶厂的后续发展的希望。同年,中茶逐渐稳定,统销统购的制度取消,虽然不用再支付使用费,但是市场的消费习惯已经认准了中茶的商标。一时间,销售又成为了勐海的难题。算是给邹炳良上任的第一场大考。为了解出这个答案,邹老用了5年的时间。

1985年,邹炳良没有想出大考的答案,顺便应香港南天公司要求,创制出8582(生茶)、8592(熟茶)两种新茶号。

1986年,邹炳良还是没有想出大考的答案,旗下的普洱茶10级、8级顺便获得了省优称号。

1988年,邹炳良依旧没有想出大考的答案,顺便在八达、布朗山开辟两个万亩茶园基地,为当地创造了大批就业机会,也为勐海茶厂的可持续性发展奠定了意义深远的基础。

· 邹老的大考

1989年,邹炳良上任5年后,终于悟出了第一场大考的答案,邹炳良先生意识到,海茶厂要做大做强,必须拥有自己的自主品牌。他与厂领导班子共同创意、研究,因为品饮普洱茶对人体“大大有益”,所以,设计创立了“大益”牌商标,并于1989年成功注册,自此,大益成为了勐海茶厂的独立品牌。也成为了勐海茶厂巨大的无形资产。

除了大益,邹炳良在任期间,建立种植、加工、销售、服务为一体的产、供、销体系,发展新茶园10万多亩,建设茶叶初制74所。勐海茶厂工业产值、利润、上缴利税、职工收入连续11年同步增长,成为勐海县乃至云南省的纳税大户。

1996年,57岁的邹炳良从勐海退休,但是与茶叶打了一辈子的交道,心中万千不舍。短暂休息之后,邹炳良终究还是寂寞了,遂与友人创办了海湾茶业,并推出了耳熟能详的老同志品牌。在茶叶圈,邹炳良是受人尊重的中国普洱茶终生成就大师,即使参与了褒贬不一的小罐茶宣传,人们吐槽也只会是小罐茶的营销负责人杜国楹,邹老在茶圈,必然是德高望重的典范。

伴随邹老40余年的勐海生涯结束,【大益茶史】第二集告一段落,下一期,我们将回顾千禧年前,勐海茶厂在下一任厂长带领下,濒临破产日子,至于广大朋友期待的辣个男人的故事,可能还要再等等。

普洱,其实正是一种特定地理区域才有的茶。据2008年最新颁布的国家标准《地理标志产品普洱茶》(GB/T 22111—2008),普洱茶定义为:以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料,并在地理标志保护范围内采用特定加工工艺制成,具有独特品质特征的茶叶。

这意味着要想称为普洱茶,除按普洱茶特定加工工艺制成外,还必须具备两个条件:原料和加工都必须在地理标志保护范围内。普洱茶地理标志产品保护范围是云南省西双版纳州、普洱市、临沧市、保山市等11个州市所属的639个乡镇。这四大茶区位于云南省西部和南部边陲,分布在澜沧江两岸,与缅甸、老挝等国家接壤。

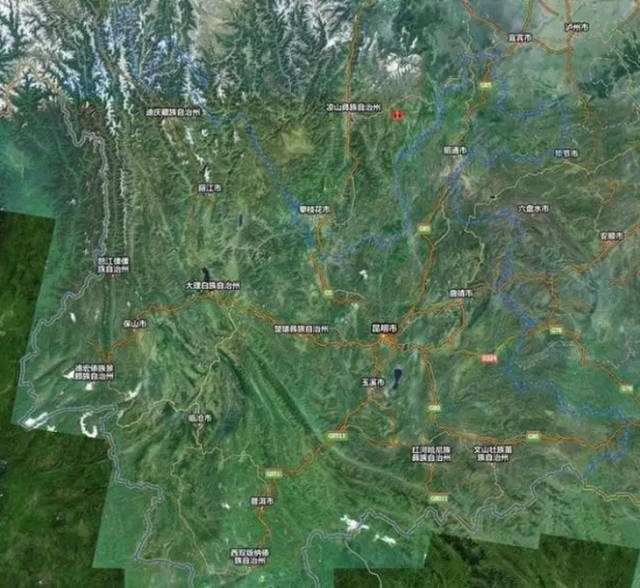

普洱茶四大产区(图中绿色区域)

正是在这片少数民族聚居的神秘区域,被论证为茶的发源地。可以说,目前全世界被称为“茶”的饮品,都是由云南传出去的。而明清两代,正是普洱茶形成并走向辉煌的时代,大规模、有组织的种植栽培型茶树,也正是在这两朝完成的历史壮举。如今,在澜沧江流域海拔千米以上的高山林地中,经历了历史沧桑和自然灾害的古茶园依然郁郁葱葱,或成片分布,或单株散生。整个云南还存有野生茶树群落和古茶园面积27万亩以上。

易武茶山

西双版纳版纳茶区综述

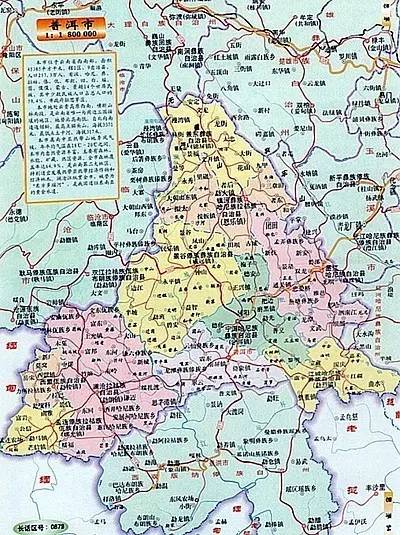

西双版纳,意为“十二个千亩(十二,傣语读为“西双”,“版纳”,意为“千亩”,即一个征收赋役的行政单位)。整个西双版纳现有古茶园8.2万亩,分布于两县一市的19个乡镇100多个村寨之中。版纳茶区是普洱生产历史最悠久,产量最高的区域之一。辖2县1市,即勐海县、勐腊县、景洪市。著名的“勐海茶厂”就诞生于勐海,而清代名重一时的“六大茶山”主要分布于勐腊县(只有其中的攸乐茶山位于景洪市)。

西双版纳古茶山分布(澜沧江以东6座,以西8座)

上述的14大古茶山,位于澜沧江以西的勐海县占7个,以东的勐腊县占5个,景洪市有一个在江西,一个在江东。古茶树树龄从100年到1700年不等,但大多数在200-500年之间。

易武古镇

古六大茶山:

面积两千多平方公里,分别为:易武(慢撒)、倚邦、蛮砖、革登、莽枝、攸乐。

版纳境内的古六大茶山是清代普洱茶的重要产区,也是当时内地了解普洱茶的窗口。关于六大茶山的具体所指,史籍记载略有出入,综合来说有易武(漫撒)、倚邦、蛮砖、革登、莽枝、攸乐。面积约两千多平方公里,分布于西双版纳的东部,澜沧江东岸。

茶山名:易武(慢撒)

释名:“美女蛇居住之地”

茶山地理:包括易武正山、漫撒茶山、曼腊茶山等。易武勐腊县城北方,距勐腊110公里。年平均气温17.2度,年平均降水1500-1900毫米。慢撒在易武之北,同归易武茶区。

古树产地:易武、慢潵、麻黑、落水洞、刮风寨、老丁家寨、曼秀、大漆树等。

茶山历史:易武早在千年之前就有古濮人种植茶树,明末清初之后,随着六大茶山声名鹊起,大量外地人迁入经营茶叶生意。早期慢撒地区茶叶生产贸易量很大,后来由于种种原因,转至易武。清末时一些普洱茶历史上著名的茶庄开始出现,如鸿庆号、同庆号、同兴号、安乐号、乾利贞号等等。

古树现状:在古六大茶山中面积最大、产量最大。清朝后期以来一直是普洱茶的重要产区。目前易武茶区保留有少量没有矮化的分散古树和大量矮化的古树茶园。这些茶园自然环境相对较好,保证了茶的山场气韵。不过因为易武茶成名早,古树存在过度采摘和养护不当的情况,近年来茶质有所下降。加之市场上仿冒品较多,需仔细甄别。

茶质特色:易武茶汤水柔和顺滑,口感清甜,苦涩感较弱,回甘较好。有“茶中皇后”的称号。

茶山名:倚邦

释名:“有茶树、水井之地”

茶山地理:勐腊县最北部,今属象明乡管辖,涵盖19个自然村,面积360平方公里,海拔跨度较大,从600米至1900米皆有分布。其中曼松茶山海拔1340米。

古树产地:倚邦、曼松、嶍崆、架布、曼拱、麻栗树等。

茶山历史:倚邦茶区历史悠久,至今仍保留一定量的五百年以上的古树。尤其是清代曼松茶成为贡茶,令倚邦茶声名远播。有“吃曼松,看倚邦”之说,至今仍然有很多追捧者。

古树现状:倚邦茶区的独特之处在于大叶种和小叶种茶树混生。在曼拱、倚邦、麻栗树等地还保留有小规模的古茶园,其中不乏中小叶种古树。名声较大的曼松茶区,因为历经破坏,古树存量很小。这也是曼松古树一茶难求的原因。在零售市场出现的可能性为零。

茶质特色:倚邦古树茶因为有中小叶种原因,苦味很淡,涩比苦略显,回甘较快,香气独特,微有蜜韵。其中曼松茶苦涩不显,汤质甜滑饱满,杯底留香幽长。

茶山名:蛮专,亦称 “曼庄”

释义:“大寨子”

茶山地理:勐腊县象明乡南部,东部与易武茶区接壤,面积约300平方公里。海拔1100米左右。

古树产地:曼庄、曼林、曼迁、八总寨等

茶山历史:曼专种茶历史悠久,清代时已有盛名,《本草拾遗》和《滇海虞衡志》都提到六大茶山“以倚邦、蛮专者味较胜”。历史上茶园多但茶号少,清末民初时多卖给易武茶号加工,“易武七子饼一半是蛮砖茶”。

古树现状:综合来说,蛮专茶区是西双版纳古六大茶山中古树资源保存最好的茶区。不仅老树保留较多,生态环境保存的也较好,基本没有经过矮化。但是近年来也开始出现了一些不好的势头,比如为了增加产量,砍伐茶园的大树以增加光照,这会对茶质产生不好的影响。

茶质特色:汤质饱满厚滑,山野气韵较强,杯底留香持久,回甘快而持久,苦涩较轻,喉韵深沉。

茶山名:革登

释名:“很高之地”

茶山地理:勐腊县象明乡安乐村,莽枝与倚邦茶区之间。海拔1300米左右。

古树产地:值蚌、新发

茶区历史:六大茶山中面积最小,《普洱府志》记载有一棵特大的茶王树,但今已不存,也是破坏较为严重的古茶山之一。

古树现状:古茶园历经破坏,少部分存留在密林中,近年来被清理出来,大小叶种混生。

茶质特色:山韵明显,苦涩较弱,回甘较好,汤质顺滑。

茶山名:莽枝

释名: “(诸葛亮)埋铜 (莽)之地”

茶山地理:革登茶山西南,与革登同属勐腊县象明乡安乐村,海拔1400米左右。

古树产地:秧林、红土坡、曼丫、江西湾、口夺等。

茶区历史:千年前已有少数民族在此居住种茶,至少在元代已有成片的茶园,清初,莽枝茶山的牛滚塘已是六大茶山北部重要的茶叶集散地。清雍正时期因为牛滚塘事件与土司发生矛盾,引发对西双版纳进行改土归流、成立普洱府,从而带来六大茶山以至于整个普洱茶的繁荣时期。

古树现状:莽枝古茶山历经破坏,存留已经不多,而且存在为了增加光照来增加产量,破坏古茶林中大树的情况。古树茶品质有明显下降。

茶质特色:与革登茶类似,茶气稍逊。苦涩较弱,回甘较快,杯底香较好。

茶山名:攸乐

释名:基诺族的世居地,基诺族过去称攸乐人

茶山地理:景洪市基诺乡,基诺山东西长75公里,南北宽50公里,是古六大茶山中现存最大的古树茶区,海拔575至1691米,平均气温18-20度,年降水量1400毫米。

古树产地:龙帕、司土老寨、么卓、巴飘等

茶山历史:传说基诺人是诸葛亮军队的后裔,基诺山种茶的历史非常久远。清代攸乐山产量很大,毛料主要供易武、倚邦等地加工,著名的“可以兴”茶砖就是用攸乐茶制作的。

古树现状:古茶园多分布于1200米至1500米之间,面积约3000亩,几百年的古树存留很多。因其交通便利,近年来存在过度采摘的情况,茶质有所下降。

茶质特色:和易武相近而苦涩略重,回甘较好,山韵明显,水质略薄。

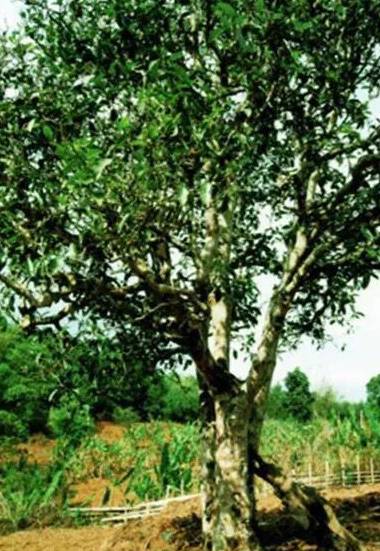

西双版纳巴达茶树王树龄约1700年

后起八大茶山

后起的八大茶山,位于澜沧江以西,从北往南,分别为:曼糯、勐海勐宋、南糯山、帕沙、贺开、布朗山、景洪勐宋;巴达在西部。

茶山名:曼糯

茶山地理:勐海县最北端,属勐往乡勐往村,同普洱的澜沧和思茅区交界。这里是澜沧江出普洱市、进入西双版纳的第一站。海拔1200-1300米。年降水量1300-1400毫米。

古树产地:主要有三个寨子,大寨、上寨、中寨。

茶山历史:这里曾是勐海通往澜沧的古道,历史上曾经是普洱茶的重要产区。后来勐海通往澜沧的道路改道,曼糯茶区逐渐衰落。但仍保留了大量的古茶树资源。

古树现状:曼糯古茶山在五六十年代经过较大破坏,很多古树被砍掉种粮食。但目前仍保留了2000亩左右。茶山环境历经破坏,植被比较单一。

茶质特色:山野气韵清晰,苦涩明显,回甘较慢,香气较浓郁。

茶山名:勐宋(勐海)

释名:“山顶上的坝子”

茶山地理:勐海县勐宋乡,东接景洪市,南连格朗和乡,隔流沙河与南糯山对望。其中那卡茶区海拔1600米,保塘茶区海拔1700-1800米。年降水量1400毫米。

古树产地:大安、南本、保塘新寨、保塘旧寨,坝檬、大曼吕、那卡(腊卡)

茶山历史:是勐海最老的古茶区之一,那卡也是版纳最负盛名的产区之一,一百多年前即有汉人迁入经营茶叶生意。大曼吕等地在上世纪七八十年代建立了新式茶园,成为勐海茶厂的重要原料来源。

古树现状:勐宋地区的古茶园目前还有3000亩左右。其中以那卡茶的最为出名,保塘茶区保护的最为完好。那卡古茶园种植密度较大,其中有一定小叶种混生。目前保留有300多亩。保塘古茶区与森林灌木共生,古茶分布密度较低,散布在森林里。还保留了一定量较粗大的老树。

茶质特色:那卡、保塘等古树茶普遍茶香纯正,苦涩明显,山野气韵强,回甘较慢。

茶山名:南糯山

释名:“(产)笋酱(之地)”

茶山地理:勐海县格朗和乡,景洪至勐海公路旁,距勐海县城24公里。平均海拔1400米,年降水量1500-1750毫米。年平均气温16-18度。

古树产地:竹林寨、半坡寨、姑娘寨等

茶山历史:南糯山种茶历史悠久,享有盛名,传说当年诸葛亮南征时曾在此种茶,虽系传说,但古濮人种茶的历史则十分久远,后来哈尼人迁入南糯山开始种茶,南糯山半坡寨的茶树王即是历史的证明。在民国和新中国成立后,这里都是普洱茶的重要产区,民国时期这里是云南机器制茶的发祥地。八十年代大规模开发茶园时对古树有一定的破坏。

古树现状:目前南糯山古茶园约12000亩,是版纳地区最为著名和面积最大的古茶山。古茶园分布在9个自然村,由于分布较广,不同寨子的茶口感有一定区别以半坡老寨的茶最为出名。由于代经历史变迁,南糯山古树,矮化老树,台地茶并存,古树茶品质有所下滑。

茶质特色:汤质饱满,回甘较快,山野气韵较显。传统上南糯山茶香气较饱满,苦涩明显,近年来苦涩较弱,香气较不显。

茶山名:帕沙

释名:“一座山,一条河”

茶山地理:勐海县格朗和乡西南帕沙村,处于南糯山与布朗山之间,海拔1200-2000米,年平均气温22℃,年降雨量1500毫米。

古树产地:帕沙新寨、帕沙老寨、帕沙中寨、、南干、老端等。

茶山历史:帕沙村唐宋时期即有哈尼先民居住种茶,目前仍保留相当数量古树。

古树现状:帕沙目前存留的古茶园有2900亩左右,每个寨子都有一定数量的古树资源。几百年树龄的古树存量很多,大树成片,基本未经矮化,保护较好。其中帕沙老寨的古树茶较为出名。

茶质特色:帕沙古树苦涩明显,但可以化开,清甜亦显,生津明显,山野韵足。

贺开古树群

茶山名:贺开

释名: “最先看到太阳之地”

茶山地理:勐海县勐混镇贺开村,北连著名古茶山南糯山茶区,东邻拉达勐水库,西面腑望勐混坝子。海拔1400-1700米。

古树产地:曼弄新寨、曼弄老寨,邦盆老寨、曼迈、曼蚌、曼囡等

茶山历史:贺开拉祜属古羌人余脉,很早就在贺开一代种茶。当地人以诸葛亮为茶祖,每年有仪式祭拜。当地还流传这古茶树的传说。近代贺开也是版纳较为著名的茶区之一。

古树现状:贺开现有连片古茶园9000亩以上,分布于贺开、曼蚌2个村委会7个寨。贺开古茶园在西双版纳所有古茶园中连片面积最大,具有一定观赏价值。在曼弄新、老寨之间有十几株树龄近千年的大茶树。古茶园自然环境保护较为良好。

茶质特色:汤质饱满,略有苦涩,苦涩化甘较快,山韵明显。

布朗山

茶山名:布朗山

释名:布朗族聚居地

茶山地理:勐海县布朗山布朗族乡,南与缅甸接壤。年降雨量1300-1500毫米,年平均气温18.7度。老班章和新班章海拔1600-1700米,老曼娥寨相对海拔较低,约1200米。

古树产地:老班章、新班章、老曼娥、曼新竜、曼糯等

茶山历史:布朗山的布朗族是古濮人的后裔,濮人在云南种茶的历史非常悠久,可以上溯到商周时期。目前在老曼娥寨还保留有较大规模的古茶园。老班章古树在本世纪早期开始逐渐为人所知,从外形到滋味,都具有明显特点,茶友中有普洱茶之王的称誉,至今仍是普洱茶市场价格的重要参考点。

古树现状:目前老班章和新班章寨共有古茶园两千多亩,以老班章树龄较老,自然环境保护较好,新班章亦存有相当数量的古树。老曼娥寨的古茶园面积更大,有三千亩以上。总体来说,当地人为维护老班章声誉,茶园生态保护和管理不错,但和大多数名山一样,存在过度采摘的情况,茶质有所下降。

茶质特色:老班章茶外形肥壮,滋味浓烈,苦涩明显,生津回甘快而持久,茶气明显。老曼娥茶与老班章类似,苦涩度更重,化开时间更慢。

茶山名:勐宋(景洪)

释名:“山顶上的坝子”

茶山地理:位于景洪市大勐龙镇勐宋村,位于景洪市最南端,也是云南纬度最低的古茶区,海拔1500-1800米。降雨适中。

古树产地:勐宋大寨、苗锄山、曼迁老寨、曼家坡坎、曼窝科、曼加干边、曼加角、曼卖窑等

茶山历史:勐宋村的村民小组大部分是爱尼人(哈尼支系),曼伞村老寨是布朗族,种茶都有久远历史。曼迁老寨附近的古茶园中,存有树龄十分古老的古茶树。清朝时这里的茶曾上供土司。

古树现状:作为中国最南部的古茶山,因为其地理位置偏僻,勐宋茶区自然环境保存较好,目前仍有五千亩古茶园,长势良好。勐宋茶分为甜茶和苦茶,甜茶苦涩淡而苦茶味极苦,长久不化,本来不被村民用于出售,现在已成为版纳古树中之名品。

茶质特色:山韵明显,香气饱满,汤质厚重,杯底香强,甜茶苦涩较短,回甘较快;苦茶苦涩明显,回甘较弱。

茶山名:巴达

释名:“仙人脚印”

茶山地理:勐海县西部,原属巴达乡,今属西定乡,西隔南览河与缅甸相望。海拔1580-2000米。

古树产地:曼迈、章朗、曼帕勒等。

茶山历史:巴达茶的出名主要是因为1962年发现的巴达野生大茶树,为云南成为世界茶发源地做出了贡献,勐海茶厂在巴达地区也有规模庞大的台地茶基地。其实除了野生茶和台地茶,巴达的栽培古树茶资源也很优秀,是当地的布朗族先民种植的,章朗古寨已有超过1400年历史。

古树现状:巴达章朗、曼迈等地的古树茶园自然环境保存较好,茶园与森林共生,古茶树自然生长,大多没有矮化,有少量小叶种。古茶园共有两千亩以上。

茶质特色:山韵饱满,香气纯正,苦涩明显,汤中有甜,回甘快而明显。

版纳茶区总结

初步了解了十四茶山的情况,我们可以对版纳茶区做以概括。版纳茶区的茶茶质厚重,汤质较饱满,除了部分小叶种外,苦涩明显;古树茶气明显,山韵突出。这是和澜沧江下游的气候和自然环境密不可分的,版纳茶区在普洱茶区中温度较低,光照较强,这导致茶中茶多酚和儿茶素的含量较高,苦涩感较明显,班章、曼娥的霸气,小勐宋苦茶的苦涩都和这有直接关系。

版纳茶区古树的树龄以100-500年之间为多,对普洱茶来说正是产量适宜的时候,但有些山头因成名较早,过度采摘的情况比较明显,这直接导致了茶质的下降。同时也因为历史上知名,版纳茶区古茶园遭到人为破坏的情况也比较多,这包括对古树直接破坏和破坏自然环境对古树间接的影响。但在一些较为偏远地区还是存留了一定量生态环境较好的茶园,这是难能可贵的。至于有些山头因为利润驱使和无知,使用除草剂和叶面肥的情况也时有发生,这些个别现象严重影响了古树普洱的声誉,不过近些年随着下游市场对古树原生态的要求越来越高,这种面貌应该会逐渐好转。

哀牢山云海

普洱市综述

普洱市是因普洱茶而更名的城市(原名思茅)。事实上,作为云南第一大市的普洱,无论从历史,还是现有的普洱古树资源来看,都和普洱茶有着不解之缘。普洱市境内古树茶面积达83187公顷,约合124万亩。其中野生茶树居群78633公顷,是普洱茶产区中最大的;古茶山12123公顷(2006年普查数据)。

从景谷3540万年前的宽叶木兰化石(茶树远祖),到镇沅哀牢山千家寨2700年野生茶树王,再到邦葳的过渡型茶树王,还有树高最高(27米)的孟连勐马镇腊福野茶。普洱市拥有最为多样的珍稀普洱古树资源。从最大的无量山野生茶树居群(16534公顷,分布于景东县锦屏镇至镇远县勐大镇),到最大的栽培古茶山景谷文山古茶山(1112公顷),再到景迈山的千年万亩古茶园。普洱市也拥有极为丰富的野生茶居群和古茶园资源。

普洱市是云南最大的市,占地面积45385平方公里,辖九县一区。我们将按地理位置和行政区划分为三个大的地区来分别叙述:分别是位于东南的墨江、宁洱、思茅(区)、江城片区;位于中北部的景东、镇沅、景谷片区;和西南部的澜沧、孟连、西盟片区。普洱市的古茶山资源极为丰富,介绍中我们仍然选用以大函小的方式,如果您听说的茶山没有在大的分类中出现,那应该会在大茶山的产地一栏中找到踪影。另外这里所说的古茶树标注的下限为树龄100年,有些产地没有被收录,可能是由于树龄的缘故。

墨江、宁洱、思茅(区)、江城古树茶分布

须立贡茶古茶山、龙坝古茶山、通关古茶山、坝溜古茶山、迷帝贡茶古茶山、景星豪门古茶山、困鹿山古茶山、国庆古茶山

须立贡茶古茶山

茶山地理:位于墨江县联珠镇,海拔1400-1460米,常年平均气温16.9-18℃。年降水量1323-1435mm。土壤为赤红壤、红壤。

茶山历史:须立贡茶在清代为皇家贡茶,联珠镇是茶马古道上著名驿站。

主要产地:菜园、班中、碧胜、勇溪

古树现状:古茶山面积643公顷,呈块状分布,代表品种有菜园村的大叶绿茶、碧胜村的须立贡茶等。相比较而言菜园村茶园的管理比须立贡茶所在的碧胜村要好一些,长势更强。碧胜村的须立贡茶园内保存了一定树龄比较老的古树,是清代贡茶的原产地。

龙坝古茶山

茶山地理:位于墨江县通关龙坝乡,海拔1300-1700米,常年平均气温15.0-17.9℃。年降水量1350mm。土壤为红壤和黄红壤。

主要产地:竜宾、勐里、大乜多、竜场、打洞、石头、曼婆

古树现状:现有古茶山面积287公顷,茶园管理一般,长势中等。

通关古茶山

茶山地理:位于墨江县永平镇,海拔1520-1820米,常年平均气温14.9-16.8℃,年降水量1391mm。土壤为红壤和黄棕壤。

主要产地:永平、新武、景坝、毕库

古树现状:古茶山面积287公顷,呈块状分布。代表品种有永平村大叶绿茶和新武村大叶绿茶,茶园管理一般,长势中等。

坝溜古茶山

茶山地理:主要分布在墨江县坝溜乡。海拔1630-1885米,常年平均气温11.9-16.4℃,年降水量2197mm。土壤为红壤。

主要产地:老朱、联珠、老彭、骂尼

古树现状:古茶山面积247公顷,呈零星和块状分布。代表品种有老朱寨玛玉茶和联珠村羊八寨玛玉茶。茶树分布密度较小,管理中等,长势强。

迷帝贡茶古茶山

茶山地理:主要分布在墨江县新抚乡。海拔1300-1940米,常年平均气温14.2-18.3℃,年降水量1293mm,土壤为红壤和黄棕壤。

主要产地:界碑、新塘、班包、那宪

茶山历史:明神宗时期已开始种茶,清代进一步发展,成为茶马古道驿站之一。原称米地茶,因为成为清代贡茶受皇帝喜爱,故称“迷帝”茶。界碑赵氏家族曾保留有皇家所赐“岁俸京师”牌匾,文革时遗失。

古树现状:古茶山面积195公顷,代表品种为界碑村迷帝贡茶,最大的老茶园有300多亩。

茶质特色:迷帝茶苦涩明显,回甘较快,茶香清扬,有少许兰香,山韵明显。

景星豪门古茶山

茶山地理:主要分布与墨江县西部景星乡,北回归线附近。海拔1530-1990米,常年平均气温14.2-16.9℃,年降水量1360mm。土壤为红壤、黄棕壤、紫色土。

主要产地:新华、景星、正龙

茶山历史:景星有数百年种茶历史,解放前有景星茶厂,是墨江茶厂的前身。

古树现状:现有古茶山283公顷,呈块状和零星分布。代表品种有新华村大团叶绿芽茶和景星村中叶茶。景星茶园经过历年的开发种植,茶园中古树和小树混栽,老树大都经过矮化处理,芽头明显增多。

茶质特色:苦涩明显,略有甜味,香气较弱,生津回甘明显,山野韵不显。

困鹿山

困鹿山古茶山

茶山地理:位于宁洱县宁洱镇,海拔1090-1640米,常年平均气温16.5-19.0℃,年降水量1700mm。土壤为赤红壤、红壤。

主要产地:宽宏、西萨、谦岗

茶山历史:困鹿山原作困卢山,是清代贡茶产地之一,宽宏村的哈尼人种茶历史超过400年。

古树现状:茶园多在村寨边,粮茶间作。代表品种有宽宏村困鹿山大叶茶,西萨村大叶茶,还有当地俗称的细叶茶属于白毛茶一种。宽宏村古茶园有古茶树372棵,树龄400年以上,大叶种和小叶种共生,这种成片的未经矮化的古茶园比较难得,是明清普洱本地产茶的重要证明。

茶质特色:山野气韵明显,汤质饱满、甜滑,苦涩较弱,回甘较快。

国庆古茶山

茶山地理:主要分布于江城县国庆乡,海拔1100-1350米,常年平均气温19.2℃,年降水量2360mm。气候湿热多雨。土壤为赤红壤

主要产地:络捷、么等、田房、嘎勒、博别、和平

茶山历史:江城历史上是易武茶北山的必经之路,受六大茶山贸易影响,江城很早开始种茶,在络捷、田房等地种茶历史都超过200年以上。络捷即是彝族语“茶叶”的意思。

古树现状:茶园都在村寨边上,目前古茶山面积有387公顷,呈块状分布,代表品种有络捷普家村老树茶,田房村田房大树茶。国庆古茶呈不同树龄混布,部分没有修剪的老树较为高大。不同产地茶园维护情况不一。受易武茶价格上涨的影响,与易武茶口感相似的国庆茶价格也有所上扬。

茶质特色:苦涩较弱,汤中带甜,回甘较好,汤质饱满程度较易武老树略逊,略显不够醇厚。

千家寨茶树王

景东、镇沅、景谷古茶树分布

虽然普洱市北部传统上并非最著名的普洱茶产地,但是伴随哀牢山千家寨茶树王的发现,人们的目光开始逐渐关注这里,而随着人们对野生和栽培型普洱茶古树群落的了解逐渐增多,人们对这片土地的兴趣也越来越大。

虽然现在普洱茶研究的很多课题还远未到下结论的时候,但是我们仍然有很多理由锁定无量山脉、哀牢山西坡和澜沧江中游、者干江、威远江水系周围为普洱茶资源最为丰富和最富潜质的地区,这也是茗寿堂最为重点关注的区域之一。

老仓福德古茶山、金鼎古茶山、漫湾古茶山、御笔古茶山、哀牢山西坡古茶山、振太古茶山、老乌山古茶山、田坝古茶山、勐大古茶山、马邓古茶山、文山古茶山、秧塔古茶山、南板黄草坝古茶山、联合龙塘古茶山、团结古茶山。

老仓福德古茶山

茶山地理:位于景东县北部的安定乡和文龙乡,无量山东坡,海拔1600-2100米,常年平均气温11.6-14.6℃,降水量1280-1390毫米,土壤为红壤和黄棕壤,夹有未风化砂砾。

主要产地:迤仓、中仓、外仓、河底、民福(以上为安定乡),邦崴(注:和澜沧的邦崴不是一地)、邦迈、义昌(以上为文龙乡)。

茶山历史:老仓福德的古茶园、古茶树和茶马古道,证明景东是普洱茶古老产区。民国14年云南省省长唐继尧曾为“老仓茶”颁发优等奖。

茶山现状:现有古茶山面积463公顷,呈块状分布,茶园大多在村寨边。代表植株有文龙乡邦迈村的山茶,安定乡迤仓村的勐库茶。老仓福德茶区种植密度低,管理粗放,产量相对不高,但这反而使老仓福德茶保留了较高的品质。

茶质特色:老仓福德茶虽然树龄不很高,但茶气充盈,汤质饱满,回甘持久,有无量山北部茶的山韵特点。

金鼎古茶山

茶山地理:位于无量山西坡景东县林街乡及景福乡,海拔1800-2000米。常年平均气温10.6-14.6℃,降水量1292-1413毫米,土壤为红壤和黄棕壤,土壤沙性较重。

主要产地:岩头、龙洞、箐头、丁帕、清河(以上属林街乡),金鸡林、公平、岔河、勐令(以上属景福)。

茶山现状:现有古茶山320公顷,呈零星块状分布。代表植株有景福乡金鸡林村金鸡林茶和林街乡岩头村大卢山茶。金鼎是无量山古茶区之一,茶树密度较低,管理粗放,普洱茶品质优良。目前百年以上古树尚有近千亩。

茶质特色:苦显涩弱,苦能化甘,汤质饱满,山韵明显。

漫湾古茶山

茶山地理:位于景东县漫湾镇,无量山西坡。海拔1700-2300米,常年平均气温13.6-14.6℃,降水量1291-1307毫米。土壤为红壤和黄棕壤,夹有未风化石砾。

主要产地:漫湾、安召、温竹等。

茶山现状:现有古茶山205公顷,呈零星块状分布。代表植株有安召村家茶和温竹村茶。本区同样是无量山古茶区之一,茶树密度稀,管理粗放。漫湾也是优质的普洱茶产区。

茶质特色:苦显于涩,苦能化甘,山野韵明显。

御笔古茶山

茶山地理:无量山东坡的景东县文井镇和锦屏镇。海拔1700-2000米,常年平均气温13.6℃,降水量1300毫米。土壤为红壤,沙性较重。

主要产地:山心、丙必(长地山)、清凉村(以上属文井),山冲、黄草岭(以上属锦屏)。

茶山现状:现有古茶山279公顷,呈块状分布,茶园多在村寨边。代表品种有文井镇山心村茶,锦屏镇山冲村生态茶。茶园管理一般,树势生长较强。御笔古茶山现有百年以上茶树近千亩。

茶质特色:苦涩较重,回甘较快,回甘明显,涩能生津,山韵一般。

哀牢山西坡

哀牢山西坡古茶山

茶山地理:位于景东县龙街乡、大街乡、花山乡,哀牢山西坡中上部。海拔1300-2100米,常年平均气温12.6-17.6℃,年降水量1180-1320毫米。土壤有赤红壤、红壤、黄棕壤。

主要产地:东山、和哨(以上属龙街),大街、气力、三营(以上属大街),文岗、营盘、撇罗、文岔、芦山(以上属花山)。

茶山现状:现有古茶山面积457公顷,呈块状和零星分布,茶园多在村寨边,部分和粮田间作。代表品种有花山乡芦山村大石房野茶,龙街乡栘衣树村荃麻林大树茶。茶树零星种植,管理较好,长势较好。本区是哀牢山古茶区,同时也是历史上普洱茶北上大理的重要通道,保存有部分茶马古道遗迹。

茶质特色:苦显于涩,苦能化干,汤质饱满。

振太古茶山

茶山地理:位于镇沅县振太乡,无量山西坡,海拔1377-1857米,常年平均气温16.0-18.4℃,年降水量865-1270毫米。土壤为赤红壤、红壤、紫色土。

主要产地:山街、抬头、界碑、兴隆、塘房、沙河、文怕、长安、小寨、黄梨。

茶山现状:现有古茶山883公顷,呈零星块状分布。此古茶区种茶历史超过250年,大多在村寨边,代表树种有山街村大茶树和小寨村大叶茶。茶园管理中等,长势强弱不一。

老乌山古茶山

茶山地理:位于镇沅县按板镇,海拔2057-2240米,常年平均气温14.1-15.2℃,年降水量1390-1502毫米。土壤为红壤、黄棕壤。

主要产地:文立、罗家、那布等。

茶山现状:现有古茶山417公顷,呈块状分布,茶园多在村寨边,代表品种有文立村文立大茶树。老乌山是高海拔无量山系代表,当地彝族种茶历史超过500年,茶叶品质优良。

茶质特色:老乌山茶汤质饱满,茶气浑厚,山韵悠长,香气低沉。是优质的高海拔高古普洱茶品种,也是茗寿堂栽培与过渡型高龄古树的重要产区。

田坝古茶山

茶山地理:位于镇沅县田坝乡和按板镇。海拔1770-1816米,常年平均气温16.5℃,年降水量1180-1215毫米。土壤为红壤和紫色土。

主要产地:老海塘、茶山箐、民强、瓦桥(属田坝),联盟(属按板)。

茶山现状:现有古茶山面积200公顷,呈块状分布。茶园多在村寨边,代表品种有民强村的大叶茶。百年以上古树尚有数百亩,茶园管理中等,长势较强。

茶质特色:山韵明显,汤质饱满,杯底香显,苦显涩弱。

勐大古茶山

茶山地理:镇沅县勐大镇,海拔1428-1910米,常年平均气温15.8-18.1℃,年降水量920-1910毫米。土壤为赤红壤和红壤。

主要产地:大井、文况(砍盆箐)、文蒙、文开、文卜。

茶山现状:现有古茶山面积252公顷,呈块状分布,多在村寨边,茶园管理较差,茶叶品质优良。代表品种有文况村砍盆箐茶。砍盆箐茶外人知之不多,但在当地享有盛誉,价格一路上涨。

马邓古茶山

茶山地理:位于镇沅县者东乡,海拔1760-1810米。常年平均气温16.2℃,年降水量1118-1205毫米。土壤为赤红壤、红壤。

主要产地:麦地、马邓。

茶山现状:马邓古茶山清嘉庆年间开始种茶,现有古茶山面积约117公顷,呈块状分布。代表品种有麦地村的大绿茶和马邓村的老马邓茶,茶园管理一般,长势较好。马邓茶是镇沅传统名茶,绿茶茶质醇厚,香气明显,享有盛誉。

茶质特色:杯底留香,苦涩较弱,回甘较快,汤中带甜。大麦地茶和马邓茶类似而苦涩稍显。

文山古茶山

茶山地理:分布于景谷县景谷乡,海拔1610-2010米。常年平均气温20.3℃,年降水量1296毫米。土壤为红壤和黄棕壤。

主要产地:文山(文山顶、大石寺)、苦竹山、景谷(即小景谷)、文召、云盘、文联、团山、文东。

茶山历史:小景谷种茶历史久远,最为人称道的是清末名人纪襄廷在景谷推广种茶,除了大面积种茶扶贫,他又在小景谷开办恒丰源茶庄,使小景谷渐成重要的普洱茶集散地。当年纪襄廷时代的茶树现在已有百年以上历史,品种优良,产茶品质出色。

茶山现状:现有古茶山面积1112公顷,呈块状分布。代表品种有文山村勐库茶和云盘村红橄榄茶。茶园管理中等,长势较强。小景谷茶区是资深普洱茶人比较关注的区域,古茶园分布广泛,茶树生长状态较好。在苦竹山、文山顶等地保存了一些树龄较高,品质较好的古树。

茶质特色:山韵较好,汤质饱满,香气幽长,回甘较好,汤中带甜,甜中有凉。

秧塔古树

秧塔古茶山

茶山地理:景谷县民乐镇,海拔1110-1780米,常年平均气温18.7℃,年降水量1530毫米,土壤为赤红壤和红壤。

主要产地:大村、白象、桃子、民乐。

茶山历史:秧塔白茶是少数有明确史籍记载的普洱贡茶之一,在清代名重当时,贡内廷者称白龙须。

茶山现状:现有古茶山114公顷,呈块状分布,代表品种为大村秧塔大白茶,白象村大叶子茶。茶园管理中等。秧塔白茶作为世界最古老的白茶树种尤为珍贵,茗寿堂所选用的是其中最古老的五百年以上古树,可称是母树级的茶品。其他两三百年的普洱茶树和一两百年的白茶分布也很广泛。

茶质特色:香气浓郁,甘香明显,回甘细腻。

南板黄草坝古茶山

茶山地理:景谷县东部凤山乡和正兴镇,海拔1710-2350米,常年平均气温18.7℃,年降水量1530毫米,土壤为红壤和黄棕壤。

主要产地:黄草坝(大尖山)、平田、顺南、南板。

茶山现状:现有古茶山面积458公顷,呈块状分布。代表品种是平田村的细红茶。黄草坝茶山大小叶种共生,村寨边的大树茶和山坡上的野放茶都有,茶树长势较好,品质优良。

茶质特色:黄草坝茶香气幽长,山韵明显,苦涩较弱,回甘较快,汤质饱满。

联合龙塘古茶山

茶山地理:位于景谷县威远镇,海拔1510-1760米,常年平均气温20.1℃,年降水量1341.8毫米,土壤为红壤和紫色土。

主要产地:龙塘、联合。

茶山现状:现有古茶山335公顷,呈块状分布,代表品种有龙塘村大叶茶和联合村大叶茶。长势较好,品质优良。

团结古茶山

茶山地理:位于景谷县永平镇团结村,海拔1090米,常年平均气温20℃,年降水量1410毫米。土壤为赤红壤。

主要产地:团结。

茶山现状:团结茶山主要是汉族,茶树树龄以一两百年老树为多,现有古树茶山面积198公顷,呈块状分布,代表品种有团结村刚榨茶。茶园管理一般,长势较好。

澜沧、西盟、孟连古茶树分布

传统上澜沧、西盟、孟连被称为边三县,因为地处偏僻,所产的普洱茶并不受人重视。近年来随着邦崴过渡型茶树王的发现,澜沧的古树茶开始浮出水面。而号称“千年万亩”的景迈山古树茶独特的香气为世人所知,又引发了人们的追捧,好在景迈地广茶多,尚不至于过分炒作。其实边三县的古树资源并不仅限于此,随着对古茶树研究的深入,我们开始关注大黑山系,这是一片和哀牢山、无量山一样充满宝藏的神奇之地。这里的生态环境是全云南保存最好的,茗寿堂的野放茶基地也正位于西盟。在孟连,在西盟,中缅边境的深山之中我们时常会有惊喜出现……

景迈古茶山、邦崴古茶山、文东古茶山、东卡河古茶山、腊福古茶山、芒中古茶山、佛殿山古茶山

景迈山古茶园

景迈古茶山

茶山地理:位于景迈县惠民乡,是现存最大的古茶山之一,海拔1100-1570,常年平均气温16.5-19℃。年降水量1400-1450毫米。土壤为赤红壤和红壤。

古树产地:景迈(大平掌)、芒景、芒洪、勐本、芒埂、翁洼、翁基、老酒房等。

茶山历史:据景迈山缅寺碑记载景迈山大面积种茶历史超过1300年;而据布朗族史料,种茶更早在1800年前。布朗先祖叭岩冷的传说则更为久远。在建国初,景迈茶曾被布朗族头人献礼给毛主席。

茶山现状:现有古茶山1095公顷,呈块状分布。代表品种有芒景村的芒洪古茶和景迈村古茶。景迈山自然环境保护较好,茶树基本没有经过人为矮化,和其他树木混生,这也是景迈茶独特香气的原因之一。同时景迈山高龄古树(500年)存量较大,是我国十分珍贵的古树茶资源地。

茶质特色:干茶、茶汤、杯底香俱佳,山韵优雅,苦涩明显,回甘快而持久。汤质饱满。

邦崴古茶山

茶山地理:位于澜沧县富东乡,海拔1640-1780米,常年平均气温15.5-16.5℃,年降水量1100-1300毫米。土壤为红壤。

古树产地:那东、小坝、南滇。

茶山历史:那东一代拉祜族种茶有几百年历史,而邦崴古树的知名主要是因为邦崴村的过渡型茶树王的带动。1992年和1993年国内和国际两次研讨会确认了过渡型茶树王,成为中国是普洱茶源产地的直接证据。

茶山现状:现有古茶山211公顷,茶树多在村寨边分散分布,代表植株有那东村那东老茶树和小坝村大平掌大茶树。邦崴过渡型茶树王也在此茶山中。

茶质特色:苦涩较明显,回甘较快,香气幽长,山韵明显,生津明显。

文东古茶山

茶山地理:主要分布于澜沧县文东乡,海拔1740-1970米,常年平均气温14.5-16.0℃,年降水量1200毫米。土壤为红壤和黄棕壤。

古树产地:小寨、帕赛、水塘、栘(木+衣)树。

茶山历史:小寨佤族种茶历史超过五百年,帕赛汉族种茶也有近五百年历史。

茶山现状:现有古茶山96公顷,呈块状分布。茶树散生,茶粮间作。古树、小乔木、新茶混种。代表品种有小寨村老茶树,帕赛村老茶树。茶树长势较好,品质优良。

茶质特色:苦涩明显,兰香高扬,多泡之后犹在,不输景迈,回甘较快,汤质饱满。

东卡河古茶山

茶山地理:位于澜沧县东朗乡大平掌村,距离县城21公里。海拔1550米。土壤为黄沙壤。

茶山现状:茶树生长与村边山梁和山坡上,多数与林木共生,生态环境良好。古树大都自然生长,没有人为矮化。

茶质特色:苦较明显,回甘较快,茶香高扬,汤质饱满,汤中带甜。

腊福山古茶树

腊福古茶山

茶山地理:位于孟连县勐马镇腊福村,海拔1570米。离边境只有几公里路程。土壤为黄棕壤。

茶山现状:熟悉普洱茶山的人可能会听说过腊福大黑山野生茶,而对腊福大寨附近的栽培型古树了解较少。腊福古茶分布较为分散,以旧寨周围为多。保留了一些树龄较老的古茶树,综合品质较好。

茶质特色:山韵较强,苦涩较重,香气明显悠长,汤中带甜,回甘较好。

芒中古茶山

茶山地理:位于孟连县娜允镇景吭村,海拔1020米。

茶山历史:娜允古镇是孟连宣抚司所在地,土司府至今保存完好。芒中的古茶园即是孟连傣族土司的御用茶园。

茶山现状:芒中古茶园虽然茶树并不高大,但是生态环境较好,茶树和其他树种共生,采摘适量,保证了茶树的品质。

茶质特色:山韵较强,苦涩较弱,苦中带甜,回甘较好,汤质饱满。

佛殿山古茶山

茶山地理:位于西盟县西部,年平均气温13.5℃,年降水量近3000毫米。海拔1700-2200米。

茶山现状:西盟佛殿山一代的野生古茶近年来引起关注,从初步考察来看,无论就面积还是树龄,都是屈指可数的。除了野生古树茶,佛殿山也发现了一些过渡型古茶树群落,这些茶树群落还没有得到很好的保护和利用。

茶质特色:香气沉稳幽长,苦涩明显,回甘较快而持久,汤质饱满。

普洱市总结

普洱市因为面积较大,纵跨北回归线,其古树茶也呈现多样化的特色。南部江城等地的茶山和版纳东部茶区的茶质十分接近,柔和内敛。西部澜沧等地的茶则香气凸显,回味悠长,有着很好的市场竞争力。北部景东、镇沅等地的茶山场纯正,茶气充盈,随着大家对茶气的认知逐渐加深,必然会为更多的人所关注。景谷茶区历史悠久,香气口感俱佳,不乏颇具规模的古茶山,也代表了未来市场的方向。其他像西盟、孟连等地,虽然占地较小,名气不大,但其良好的自然环境为其后市的发展埋下伏笔。

双江境内古茶山

临沧古树茶分布

临沧市是云南省第一产茶大县,传统上以滇红和绿茶(滇青)为主,鲁史古镇演绎了茶马古道上的传奇,而凤庆(顺宁)茶厂创制的滇红也为云南茶赢得了历史的辉煌。其实,临沧也蕴藏着大量丰富的普洱古树资源,凤庆小湾镇香竹箐的3200年古茶树王便是古代先民种茶的明证。而散落在各地大量的古茶园和野生古树茶群落,对普洱茶迷来说更是资源丰富的宝库。虽然以丙岛(冰岛),昔归为代表的古树茶已经崭露头角,风头甚至压过版纳那些历史悠久的名山普洱,但我们应该看到,临沧的古树资源远不止于此。在永德、云县、双江等地的大山深处,依然有很多待发掘的古树资源。

相比较于版纳和普洱市的普洱茶资源,临沧境内的古茶山的详细资料相对来说还不够完备,这里做以概况性的介绍,并把一些古茶山的名录附于后面,以备大家参考。

临沧市因临澜沧江而得名。境内共有茶园总面积130万亩,其中,野生古茶树群落40万亩,栽培型古茶园65万亩(百年以上古茶园9万多亩)。临沧是著名的下关茶厂沱茶原料的最重要的供应地,也为昆明茶厂、勐海茶厂提供大量的优质茶叶。很多名茶的背后都有临沧料的影子,临沧茶是不折不扣的幕后英雄。

临沧下辖1区7县,各区县均有大片的古树资源,按茶叶产量排名,依此为:凤庆、云县、永德、双江、耿马、临翔区、沧源、镇康(按2009年产量)。以下简述各地的情况。

凤庆—位于临沧北部

境内古茶树资源5.6万亩,凤庆县的凤山、勐佑、大寺、三岔河、雪山等地均有上千亩的栽培古茶园,诗礼乡古黑村也有古茶树。

凤庆香竹箐大茶树,位于小湾镇华峰村,树龄高达3200年,是人类迄今为止发现的树龄最长、树干最粗的人工栽培大茶树。

作为云南产茶第一大县,几乎全县皆适宜种茶。历史悠久,出产历史上著名的“太华茶”。凤庆茶厂,曾经是我国红茶标准的制定者。产生国家级良种:凤庆大叶种。

茶马古道重镇鲁史有数百年的历史,青龙桥更是茶马古道上的咽喉要道。

云县—位于临沧东北部

野生大茶树分布于每个乡镇,较为著名的有:幸福镇大宗山(蔑笆山村)1.5万亩,涌宝镇堂梨树村1600亩,漫湾镇的大丙山1000余亩,爱华镇黄竹林箐等。

位于漫湾镇的白莺山,在大丙山中部,被称为“古茶园自然博物馆”,古茶树1.24万亩。茶树品种丰富,展示了从野生茶树到栽培茶树不同阶段的演变历史。

永德大雪山高大的古茶树

永德—位于临沧西北部

距今约两三千万年历史的茶树始祖:中华木兰在永德县被发现(茶树是由宽叶木兰经中华木兰演化而来),历史悠久的永德,被称为“万茶归宗”的地方。

永德也是云南野生茶林面积最广的县,达到11万多亩。11个乡镇都有野生茶树,尤其是明朗、乌木龙、亚练、大雪山等地。值得一提的是永德大雪山自然保护区(10万余亩野生古茶林)和棠梨山原始森林(约1.5万亩原始野生型古茶树)。忙肺茶山是永德县的著名茶区,主要生长着勐板忙肺群体种,树龄基本在80年左右。

大雪山曼来古茶山、班卡乡放牛场古茶山也较为有名。

勐库古茶园

双江—位于临沧南部

全县茶园面积6.8万亩。其中勐库镇,被称为普洱茶最重要的物种基因库;诞生于此的勐库大叶种茶,是最有名的云南大叶种茶。

最具代表性的野生茶树资源为勐库野生茶树群落和古茶园。千年野生古茶树群落地处大雪山中上部,分布面积约1.2万亩,勐库大雪山野生茶树群落是目前国内外发现的海拔最高、密度最大的大理茶种群落。

具有代表性的古茶园位于勐库镇冰岛村的冰岛古茶园,已有500年的历史。冰岛茶的种植范围主要是在双江县勐库镇大雪山中下部的冰岛村、公弄村和大中山等地方。

源于勐库大雪山野生古茶树群落的,经过先民人工驯化而演变进化了若干野生栽培性品种,分布在临沧境内广大地区,尤以邦马山脉一线为多。由北往南,如章驮(属临翔区)、南美(属临翔区)、坡脚(属临翔区)、冰岛、勐库等地。

耿马—位于临沧西南部

野生古茶树5.7万亩,尤其在大青山自然保护区内有3万亩。芒洪乡的原始森林地带也有古茶树群落,如芒洪乡大浪坝等地。

临翔区—位于临沧中东部

古茶树群落2万亩,省级良种:邦东大叶茶源于邦东乡,野生茶树分布于南美乡和邦东乡大雪山等地,著名的昔归、忙麓等古树茶即是产于邦东乡。

沧源—临沧西南部

古老崖画著称于世,距今已3000多年历史,画有采茶情景。古茶树约3万亩,单甲、糯良两乡最多,著名的有糯良乡大黑山古茶山。

镇康—临沧西部

古茶树最有名的当数“镇康大山茶”,明代湾甸茶最负盛名,镇康北部即属于勐统湾甸茶区的一部分。

保山极其他地区古树茶分布

保山已不属于澜沧江流域,在目前云南普洱茶生产地区来说,保山所生产的晒青毛茶普遍不受重视。但保山地区目前尚有不少栽培野生茶区幷没有完全开发,相对于西双版纳勐腊、景洪、勐海等地都已经被过度采摘的情况,此地区的茶质仍然十分厚质饱满。古茶树分布面积近1.5万亩,栽培古茶园分布较集中且有代表性的是腾冲坝外古茶园,上营文家塘古茶园和昌宁漭水乡黄家寨古茶园。尤其是高黎贡山系的古树,口感虽然未有超过其他三大茶区的特色,但其阳刚的茶气,纯正的山韵实在是不可多得的古树茶资源。

此外,在德宏、红河、文山等地州,均有古茶树分布。如德宏州的潞西、瑞丽、梁河;红河州的元阳、金平;文山州的广南、马关、麻栗坡等等。尽管这些地区野生茶树群落和古茶园分布面积不大,但却分布着云南较多的茶组植物种类。

附:云南古茶山名录

西双版纳古茶山

勐腊县攸乐古茶山

勐腊县倚邦古茶山

勐腊县莽枝古茶山

勐腊县革登古茶山

勐腊县蛮砖古茶山

勐腊县易武古茶山

勐海县布朗古茶山

勐海县巴达古茶山

勐海县勐宋古茶山

勐海县贺开古茶山

勐海县南糯古茶山

勐海县帕沙古茶山

勐海县南峤古茶山

勐海县曼糯古茶山

景洪市小勐宋古茶山

西双版纳其他古茶山

普洱市古茶山

景东县老仓福德古茶山

景东县金鼎古茶山

景东县漫湾古茶山

景东县御笔古茶山

景东县哀牢山西坡古茶山

镇沅县振太古茶山

镇沅县老乌山古茶山

镇沅县田坝古茶山

镇沅县勐大古茶山

镇沅县马邓古茶山

景谷县文山古茶山

景谷县秧塔古茶山

景谷县南板黄草坝古茶山

景谷县联合龙塘古茶山

景谷县团结古茶山

墨江县须立贡茶古茶山

墨江县龙坝古茶山

墨江县通关古茶山

墨江县坝溜古茶山

墨江县迷帝古茶山

墨江县景星豪门古茶山

宁洱县困鹿山古茶山

江城县国庆古茶山

澜沧县景迈古茶山

澜沧县邦崴古茶山

澜沧县文东古茶山

普洱市其他古茶山

临沧市古茶山

双江县勐库大雪山

双江县冰岛古茶山

双江县坝糯古茶山

双江县懂过古茶山

双江县勐库十八寨

凤庆县古墨村古茶树群落

凤庆县团结村大尖山古茶树群

凤庆县鲁史镇羊头山古茶树群落

凤庆县鲁史镇古平村古茶树群

凤庆县鲁史镇沿河村古茶树群落

凤庆县鲁史镇龙竹山古茶树群落

凤庆县小湾镇锦秀村古茶树群落

凤庆县小湾镇香竹箐古茶树群落

凤庆县小湾梅竹古茶树群落

凤庆县洛党四十八道河古茶树群落

凤庆县洛党琼岳古茶树群落

凤庆县大寺大河古茶树群落

凤庆县大寺岔河古茶树群落

凤庆县大寺平河古茶树群落

凤庆县三岔河柏木古茶树群落

凤庆县凤庆万明山古茶树群落

凤庆县雪山镇黄竹林箐古茶树群落

凤庆县新华牛尖山古茶树群落

凤庆县腰街星源古茶树群落

凤庆县勐佑阿里侯山古茶树群落

永德县曼来古茶园

永德县放牛场古茶园

永德县忙肺古茶园

永德县团树团山古茶园

永德县玉华古茶园

永德县平掌古茶园

永德县小帮贵古茶园

永德县鸣凤山古茶园

永德县梅子箐古茶园

永德县木瓜寨古茶园

永德县底卡古茶园

永德县武家寨古茶园

永德县德党镇棠梨山

云县幸福镇大宗山

云县爱华镇黄竹林箐古茶树群落

云县大丙山古茶树群

云县涌宝镇古茶树群落

云县茶房乡古茶树群落

云县大朝山古茶树群落

耿马县芒洪山古茶树群

耿马县大青山古茶树群落

镇康县大山古茶树群

镇康县马鞍山古茶园

临翔区南美古茶园

临翔区昔归古茶园

临翔区邦东古茶园

临翔区大石古茶园

临翔区马台茶区

沧源县单甲大黑山

沧源县糯良大黑山

保山市古茶山

昌宁县黄家寨古茶园

昌宁县石佛山古茶树群

昌宁县茶山河村保家洼子古茶树群

昌宁县沿江羊圈坡野生古茶树群

昌宁县联席芭蕉林野生古茶树群

昌宁县联席破石头栽培型古茶树

昌宁县杨柳茶山

昌宁县德昂寨古茶园

昌宁县五峰山

隆阳区阿贯山古茶园

隆阳区道人山古茶园

施甸县摆马村古茶园

龙陵县镇安古茶园

腾冲县坝外古茶园

腾冲县上营文家塘古茶园

腾冲县高黎贡山古茶树群

保山市其他古茶山

玉溪市古茶山

元江县南溪原始森林

新平县者竜乡哀牢山古茶树

红河州古茶山

绿春县骑马坝乡玛玉村古茶园

绿春县牛孔乡古茶园

元阳县胜村乡东观音山

屏边县大围山古茶山

红河县古茶山

金平县金河镇哈尼田村古茶园

文山州古茶山

麻粟坡县金厂乡古茶园

广南县九龙山古茶树群

广南县羊窝大山古茶树群

马关县古林箐乡古茶园

楚雄州古茶山

永平县古茶山

南华县古茶山

双柏县古茶山

曲靖市古茶山

师宗县大厂乡古茶园

富源县富源县古茶园

德宏州古茶山

路西市勐嘎镇古茶园

梁河县大厂乡古茶园

瑞丽市弄岛乡茶园

潞西市香菜塘村茶园

潞西市三台山茶园

潞西市江东乡茶园

盈江县勐弄乡古茶园

昭通市古茶山

盐津县老林茶山

镇雄县古茶山

图片来源于网络 ,

版权归原创者所有,如有侵权请及时联系!

南捧河畔的永德小软米基地

忙肺茶鲜叶萎凋

聚焦

2022年,全乡农村经济总收入5.076亿元,种植业总收入约2.81亿元,占比约55%。其中,茶产业收入1.45亿元,烤烟、蔬菜、玉米、水稻等其他产业收入达1.36亿元——这是大山深处的永德县勐板乡交出的产业答卷。

很多人不知勐板乡在何地,但当地特产忙肺茶、南捧河永德小软米,却早已声名远播。近年来,该乡依托“茶产业+种植业”组合方式,实现了茶产业和其他种植业综合收入的双双过亿元,成为大山深处产业发展的样板。

山坡上这样创建茶叶产业“6+”平台机制

清晨,记者从县城出发,沿着蜿蜒的道路穿越高海拔丘陵和低海拔河谷,一个半小时后,到达了勐板乡。

又到一年秋茶季。忙肺村委会忙肺茶山一片葱绿,村民忙着采摘茶叶,村里每个茶叶初制所都是繁忙的劳作景象。

“2007年经历了一段低谷期。当时大家只为眼前利益,茶园管理不规范,有人还把外地茶叶拉到勐板乡销售,充当忙肺茶。在政府引导下,我们逐步进行了规范管理。”忙肺村委会尖山自然村辉氏御典茶叶初制所负责人辉荣说。

在忙肺村益点鼎茶叶初制所内,负责人李建兰刚从短视频平台下播。“我直播两年多了,目前粉丝有3万多人,去年在平台上的销售额有190多万元,线下销售有10多万元,自己家的20多亩茶园根本不够卖,还常在村里代购代卖。”李建兰告诉记者,现在村里不少人都在线上直播卖茶叶。

从2020年开始,忙肺村探索实践“党支部+联合社+合作社+初制所+农户+互联网”的“6+”茶产业发展模式。在村级成立忙肺村茶之韵联合社,将村内107户茶叶初制所吸纳为社员,按自然村组建4个分社。村联合社根据下属合作社订单和原料情况,调度辖区内其他合作社及时补缺;组建茶叶源头质量管控有偿服务队,设立3个卡点防止外地茶叶流入,保障了忙肺茶的品牌品质。

目前,忙肺村共有茶园面积5800多亩,可采摘面积4100余亩,在580余户村民中,有茶园的有541户,村民年人均收入达18000元以上。“我家的茶园面积有50多亩,全年收入上百万元。”尖山村茶叶合作分社负责人张甲说,目前,村中和他家一样年收入能达到百万元以上的有近30户,“茶园面积小的,户均年收入也在10万元以上。”

忙肺村党总支书记李新富告诉记者,今后还将积极宣传推广统一包装定制、户册编号区分的品牌识别保护模式,“目前,当地还没有一家初制所取得SC食品生产许可证,忙肺茶叶精加工仍需要到永德、镇康去压茶叶饼,我们要加快推进这方面工作。”

2022年,忙肺村茶叶产值3000多万元,占整个勐板乡的五分之一左右。目前,全乡现有茶叶种植面积4.2万亩,采摘面积3.5万亩。据悉,今年春茶每公斤交易均价突破300元,忙肺春茶每公斤均价达760元。当前,勐板乡的茶产业品种都以忙肺大叶种为主,只是产在不同的村。谈及全乡茶产业的推进,勐板乡党委书记肖潇坦言:“要做强做优忙肺茶特色品牌,要树立‘大忙肺’概念,进一步把其他村带动起来,不断开发以忙肺为原料的普洱熟茶、白茶、红茶系列产品,这是我们必须要走的路。”

田地里这样创建种植业“3+”轮作机制

下了忙肺茶山,在勐板乡低海拔地带的广袤农田里,呈现出多样的种植结构:一边待收割的玉米还长在田里,另一边不少农户正在种植四季豆,而在远处的田野中收割机轰鸣,水稻收获正当时。

在产业布局中,勐板乡结合全乡海拔高差大、立体性气候明显的地理特征,因地制宜,分区域进行产业布局。“在低海拔地带,重点开展多种作物轮作模式;在中海拔地区,鼓励农户结合自然条件种植高产蔬菜;在海拔较高的丘陵地区,鼓励农户‘茶叶+大豆’‘坚果+青贮玉米’套种。”勐板乡乡长王刚说。

在种植业发展中,核桃、坚果、甘蔗、蔬菜、烤烟、饲草、稻谷和玉米为勐板乡主要发展种植种类,以短期经济作物轮作提高土地单产的做法也在当地获得成功。在烤烟、玉米、四季豆轮作过程中,当地利用夏烟早植的经验,每年1月种植烤烟,当年5月收烟完毕后即刻种下玉米,历经5个月生长期,10月玉米收割完毕后便可种下四季豆,待到来年1月种植烤烟前将四季豆上市销售。3种作物的轮作,大大提高了土地利用率,每亩年产值达10000元以上。据了解,全乡共有田地7000多亩,其中,万元田达到了3000亩以上。

“1月种烤烟,收割控制在6月初完成,收割结束就衔接种植永德小软米。烤烟每亩年产值有8000元,水稻每亩年产值4200元左右。一亩下来,一年产值超过12000元。”永德县南捧河农业综合开发专业合作社法定代表字金仓介绍,合作社以烟稻轮作为主,不仅产值能轻松达到万元田,还可以有效避免土壤中的营养物质因被过度消耗而出现退化的现象,极大地改善了土壤土质,大幅度降低病虫病害。

永德小软米主产区位于勐板乡赛米河沿岸,水稻种植历史悠久。永德县南捧河农业综合开发专业合作社成立以来,采取“党支部+合作社+基地+农户”的模式,着力打造勐板乡高田坝优质水稻种植示范基地,共流转土地225亩,与78户农户签订了土地租赁协议,每年向农户支付土地租金达18万余元。合作社鼓励周围农户共同种植永德小软米,由合作社统一提供种苗,全程进行技术指导服务,最后由合作社统一收购、加工、包装。2022年,合作社及周边50余户农户水稻产量合计为260余吨,产值达200余万元。

当地积极探索在烟稻轮作基础上,有效利用水稻10月底11月初收割后的剩余时间,继续发展饲草种植。以饲草每吨价格420元、每亩收割4吨计算,有望实现增收1000元以上,烤烟、水稻、饲草的组合轮作,可实现年亩产值13000元,目前,相关的试种工作正在进行中。

茶产业与其他种植业综合收入双双过亿,这是勐板乡坚持走以产业高质量发展引领经济社会高质量发展路子,充分发挥勐板特色农业资源优势,按照“大产业+新主体+新平台”的发展思路取得的喜人成果。“通过继续引入新的市场主体,以资源换产业、以资源换市场、以资源换技术,真正把资源优势转化为发展优势。”肖潇表示,未来,勐板乡将继续探索“烤烟+水稻(玉米)+四季豆(饲料)”的“3+”轮作机制,构建起让农民增收致富的产业结构,将更多的农产品送出大山。

来源:云南网

如涉及版权问题请联系删除