清朝200多年间,普洱茶的生产加工中心在澜沧江以东的六大茶山,普洱茶的交易中心主要在普洱、思茅。

普洱府成立时(1729年)清政府改土归流的计划没有推行到澜沧江西岸,勐海仍在车里宣慰司的自治范围内,汉人进勐海经商有很大的阻碍,直到清朝结束的两年前汉人一直未能在勐海建起茶庄加工经营茶叶。

1910年石屏籍汉人张棠阶进勐海建起第一个茶庄——恒春茶庄,张棠阶能第一个在勐海建茶庄是仰仗其岳父大人为缅甸大土司,勐海、勐遮各土司不敢对其任意刁难。

从柯树勋的改土归流说起

民国2年,云南省督府设普思沿边行政总局于车里(今景洪)辖今西双版纳州全境,柯树勋任总局长,负责治理西双版纳,柯公任职十六年直到1926年去世。

西双版纳澜沧江以西的改土归流,是从柯树勋开始,1913年澜沧江西岸的六个版纳才开始进行实质性的改土归流,柯树勋乃广西人,带兵驻云南多年,他深知西双版纳与内地的差距,他的改土归流计划推行得稳步而慎重,柯公总结了清代澜沧江以东改土归流的经验教训,对车里宣慰司贵族采取了团结、引导、限制、适当保护其利益的政策与措施,使西双版纳在从清朝进入民国这一重大历史转变时期没有发生动乱,平稳地进入新的历史时期,柯树勋一边进行政治改革,一边抓紧发展经济,行政总局成立后,首先组织人疏通驿道、修整渡口、清剿劫匪、增加哨汛,使普洱至勐海的道路畅通无阻,为外地人进澜沧江以西经商创造条件。

柯树勋在他的治边条例中提到要恢复发展勐海地区茶业,柯公任职期间江东岸六大茶山茶号老板及思茅、元江的茶商常年进勐海购原料。

柯树勋在西双版纳修驿道时,英国人为了争夺西双版纳的茶也在缅甸大修公路、铁路,使缅甸到印度更为方便,也使勐海茶销往西藏路更近,云南各地的商人们也看上了这个商机。

1924年腾冲富商董耀廷携资进勐海建洪记茶庄,1925年玉溪商人周培儒也紧随其后,来勐海建可以兴茶庄,勐海茶叶原料从此以后运往思茅和易武的越来越少。

柯树勋任普思沿边行政总局局长时期乃民国刚建立,柯树勋对西双版纳澜沧江以西的改土归流只能缓慢而稳步地进行,他的许多开发计划都未能实现,1926年5月柯树勋病逝,柯公去世后不久,普思沿边行政总局撤销。

1927年西双版纳澜沧江以西6个版纳划分为车里、佛海、南峤三个县,县的成立也就是改土归流的结束,从此以后西双版纳的政权组织与内地完全一致,车里宣慰司对西双版纳已没有掌控权,西双版纳几百年的割据、封闭状况彻底结束,经济文化的交流加快,汉人可以自由地进入车里、佛海、南峤地区。

佛海之崛起

1928年实力雄厚的鹤庆商人张静波入驻佛海,开办恒盛公茶庄,张还高薪请来思茅师傅来茶庄做紧茶,至此,云南的四大商帮石屏帮、玉溪帮、腾冲帮、鹤庆帮全都聚集佛海,这种经济成分的组成其优势与竞争力已胜于易武,1928年至1937年间又有省内外一些实力不等的商人相继入驻佛海办茶庄,1937年佛海私人茶庄已达20多家与易武已不分高下,成为澜沧江西岸最大的茶叶加工基地和出口基地。

如果说几十个私人茶庄在佛海还算小打小闹,那么1938年云南的地方财团陆氏集团办的思普企业局南糯山试验茶厂便是当时的云南省政府开发佛海茶业的大手笔,而1939年南京政府财政部控制的中茶公司办的佛海茶厂则是当时中国最大的官僚资本集团孔宋财团在西双版纳的强势亮相。

车、佛、南的10多万亩古茶园吸引着私人老板、地方财团、中央财团的眼球,三股势力汇集佛海办茶业,佛海的天时、地利、人和使其他地方无法与之竞争。1939年至1942年佛海成为云南省最大的茶叶加工中心和出口基地,易武的地位日趋式微。

为什么民国时期从中央到地方,从官僚到私人商户都汇集到佛海加工发展茶叶,一是佛海当时拥有云南省面积最大的茶园(至1950年仍有10万亩);二是因为英国人在缅甸修了铁路、公路,使勐海茶叶运往东南亚和西藏缩短了路程;

三是因为抗战爆发国家需要外汇,而销往东南亚和西藏的茶都能换取外汇,四是佛海废除了近千年的封建领主统治,建立了与内地一样的政府管理机构,为各种经济成分的进入提供了社会条件。有原料,有销路,有官方保护,道路也畅通,只要加工出产品钱就滚滚而来,各路诸侯奔佛海办茶就不为奇。

普洱茶生产交易中心的转移

历史上,普洱、思茅在明、清时期的繁盛皆因茶叶,西双版纳的茶叶明清时期大都在普洱、思茅交易,清咸丰五年(1856年)大理杜文秀起义占领滇西十八年又攻占普洱3年多。

普洱南部的六大茶山的茶叶从清咸丰年间起就开始折向,绝大部分往东南亚、广东、香港方向销,普洱、思茅茶市因乱战从咸丰年起走向衰落,同治末年(1874年)杜文秀起义虽被平息,但从光绪年至民国26年,六大茶山各茶号将茶叶销往东南亚、广东、香港等地的走势却一直没有改变,普洱、思茅未能恢复到咸丰年以前的景象。

澜沧江西岸的勐海光绪初年已有汉人进入收散茶,一部分销缅甸,一部分销江东的易武、倚邦,一部分经澜沧、双江、凤庆、巍山运往大理,而不从普洱、景谷、景东方向走,到1930年以后勐海运西藏的茶全部改道由打洛出境经缅甸、印度入西藏,勐海茶已不走普洱、思茅。

普洱茶的生产交易中心在民国期间逐渐转移到勐海地区。我们来看一下思茅从光绪年至1940年的情况。1880年至1920年间,思茅、普洱没有再发生战乱,社会较安宁,思茅茶业曾一度有所恢复,最好时思茅曾有20多家茶号,加工的茶叶一部分送东南亚,一部分送思茅海关(1896年思茅设海关),送到普洱交易的已非常少(1913年普洱府撤销)。

正当思茅茶业出现兴旺时,天降大祸于思茅,1921~1924年思茅发生了严重的瘟疫,致使思茅十室九空,人口急剧减少,1926年疫情更威逼得1914年迁入思茅的普洱道署又从思茅迁回普洱,因瘟疫不退,1926年以后思茅商业一落千丈,私人茶庄全部倒闭,1931年,当时的云南省政府将思茅从一等县降为三等县。

1937年,法国人又在越南作祟,阻挠易武、倚邦的茶进入越南,澜沧江东岸的六大茶山茶叶销路受阻,1938年普洱、思茅、易武、佛海四个地区,仅剩佛海还有路可出,那就是经打洛出境销往缅甸和西藏,1928年至1938年佛海私人茶庄已增至20多家,这是佛海私人茶庄的黄金岁月,以1936年来比(1936年易武尚未受挫),当时能与易武比高下的便只有佛海。

易武让位给佛海,也许是历史的安排,范和钧的到来开始了佛海制茶工艺从传统到现代的全新起点。

1939年4月范和钧奉财政部经济委员会之命来佛海建厂后,为了垄断经营,范通过缪云台、郑春鹤向孔祥熙建议,茶叶出口要由政府专营,孔祥熙对范和钧的建议心领神会,1939年6月孔祥熙以财政部的名义下文,禁止私人运茶出境,茶叶外销权归中国茶叶公司,孔部长的这道命令,使澜沧江以东的易武、倚邦的私人茶庄动弹不得,这些茶庄占领东南亚、香港市场已近百年,尤其是光绪年后易武、倚邦的茶80%销往东南亚、香港。

孔部长一纸命令,使他们从今后不能再从六大茶山的各个山口驼茶出境,范和钧不露声色,一纸电文将六大茶山的几十个茶号控制住。不得已易武的百年大号纷纷向江对岸佛海的范和钧俯首称臣。易武、普洱、思茅从普洱茶加工中心、交易中心、出口中心的舞台上退下。

再把目光移一下,回到民国初年,我们还可以看出民国时期普洱茶加工中心、交易中心、出口中心的转移与国外势力也有一些关系。

民国成立后,洋人在思茅海关失去了昔日的威风,海关形同虚设收不到税,但洋人的眼睛一直都没有离开过云南的茶叶,他们知道巴黎、伦敦需要云南茶,西藏更是离不开云南茶,从1912年至1926年英国人在缅甸大修公路、铁路,1930年公路修到了景栋,这里离勐海打洛仅几十公里了。

从打洛→景栋→仰光→加尔各答→葛伦堡→西藏,比从普洱→大理→丽江→芒康→拉萨方向缩短约一个月的路程,云南的马帮竞争不过英国人的火车、汽车。英国人在思茅海关收不到税,修条公路接打洛,便在缅甸、印度坐收渔利,洋人也在其中拨了杠。

来源:普洱杂志

信息贵在分享,如若侵权请联系删除

今天,我们很多人都知道云南是世界茶树的重要原产地。这一点已经在国际上得到了公认。

可是,在古代中国,无论是云南出产的茶叶(包括现在鼎鼎大名的普洱茶)还是云南作为世界茶树原产地的事实,都是鲜为人知的。

被誉为“茶圣”唐朝人陆羽,在其《茶经》中把唐代中国产茶区做了一个大致划分,分为八大产区。但是由于陆羽的时代局限和历史局限,他没有到过云南,没有对云南的茶山做过考察,也没有在他所能接触到的历史文献当中关注到有云南茶叶茶树的记载,所以在他的《茶经》当中就很自然地忽略、缺失了云南茶叶的记录。另外,我分析,可能还有一个重要原因是,云南一带的地界上当时存在着一个势力不俗、敢与吐蕃联手同大唐对抗的南诏国。陆羽写《茶经》的时间为唐朝的上元初年(公元760年),皇帝是唐肃宗李亨,这是在李亨的爸爸唐玄宗发动“天宝战争”后不久,唐朝与割据的南诏国双方仍处于敌对状态,作为唐朝子民的陆羽很可能认为南诏国不应算在唐朝地盘里,所以他丝毫没有在《茶经》中谈及云南茶叶。

攸乐山古茶树 任维东摄

就茶文化传播方式而言,我认为,从古至今,从中国到国外,一直都是以贸易性的传播方式和非贸易性的这两种传播方式为主。

所谓“贸易性传播”,我指的是进行茶叶的买卖经营。这种传播的媒介是茶叶,传播的路径是各种形式的商业活动。那么,何谓非贸易性的茶文化传播方式?在我看来,不以买卖、经营茶叶赚钱为目的,主要是通过诗词、散文、绘画、歌曲、理论专著及影视等方式展示茶文化的,都是属于非贸易性的茶文化传播方式。

两种传播方式只是在每个不同的历史时期,其热度、兴盛、范围有差异而已。云南茶叶在很长的历史时期里“养在深山人未识”,不能广为流传,个中原因有很多,但其中十分重要的一个制约因素是“交通”!

如果仔细梳理古今中外的历史,就可以清楚地看到,交通对文化传播起着非常重大的作用,这种作用主要表现在:要么阻碍、限制传播,要么促进推动传播。

唐代伟大的浪漫主义诗人李白,曾经赋诗感叹:“蜀道之难,难于上青天”。

可惜的是,这位喜欢旅游的诗仙没有像明代著名“驴友”徐霞客那样游历云南,如果他走进山地面积占云南国土面积90%以上的三迤大地,他一定会惊叹“滇道更难,更是难于上青天”!

早在公元前二世纪时,今天的云南、贵州、四川西部等地被中原内地人统称为“西南夷”。

根据《战国策》、《史记?秦本纪》等记载,公元前316年,秦惠文王听从了大臣司马错的建议,派兵吞并了地处西南的巴、蜀两个小国,在此设立了巴、蜀、汉中三郡,开始经略西南。到秦始皇时,雄心勃勃的嬴政皇帝,派人在山崖峭壁间,开凿了由今四川宜宾通往云南东北部昭通的“五尺道”,力图把统治范围扩大到云南。在今天的昭通市盐津县,有个著名的豆沙关,那是远古时期由蜀入滇、也是由中原进入云南的第一险关,那里至今还残留着“五尺道”的遗迹。

上世纪90年代昭通盐津豆沙关 任维东摄

到汉武帝时期,发生了为后世传颂的张骞出使西域的故事。他在西域意外地发现了产自于中国的蜀布和筇杖。听了张骞出使西域归来的汇报后,雄才大略、急于开疆拓土的汉武帝对身毒国(今印度)产生了极大兴趣,于是再度派出使者往西南方向寻找交往通道,不料在古滇国的滇池一带遇到了当地部族“昆明人”的阻挠。元封二年(公元前109年),汉武帝一怒之下,便从巴蜀地区征发大批士卒,首先征服了滇池东北方面劳浸、靡莫等部落,接着挥师压向古滇国,兵锋所向,滇王尝羌迫于灭亡危险才不得不投降。

后来被一些专家学者命名的“南方丝绸之路”,我以为应该包括蜀身毒道、五尺道、博南古道以及茶马古道等。上个世纪90年代,云南大学的木霁弘老师和他的几位朋友在考察了滇、川、藏交界一带的历史文化之后,率先在世界上提出了“茶马古道”这个学术概念。他们说的这个茶马古道,是因为历史上这里的交通运输十分落后,山高路险,惟有靠马帮这样一种独特的运输方式。

邹建先生在《近代云南的马帮运输业》一文中,这样谈到了云南马帮运输对当地经济的影响:“滇西北干线:以下关为起点,经剑川、鹤庆至丽江,主要驮运‘边销茶’、棉纱、布匹、百货等,每年有驮马12000--15000运输商品。此外有三条支线以中转站丽江为起点:其一是以丽江为起点,经永胜、宁蒗至四川木里、康定(原西康省会),主要驮运‘边销茶’、布匹、火腿、棉纱、百货等商品,每年约有6000--8000驮。其二是以丽江为起点,经中甸、德钦至西藏拉萨,主要驮运‘蛮装茶’、布匹、棉纱、铁器、百货等商品,每年约有5000--7000驮。其三是以丽江为起点经剑川至兰坪、怒江各县,主要驮运粮食、棉纱、百货等商品,每年约有1000--2000驮。”

从大理去往保山的现代马帮任 维东摄

马帮作为民间兴起的一种商业货运方式,是在运输茶叶等商贸物资的时候而长期形成的,目的也是为了经商赚钱,所以这样的传播方式,自然属于贸易性的传播方式。

有一个历史现象很能说明问题:在很长一段历史时期里,正是由于云南与中原内地相距太过遥远,且有重重高山险峰与激流滚滚的江河所构成的天堑阻挡,才使得历代中央王朝对云南的统辖一直是“鞭长莫及”和“心有余而力不足”,只能眼巴巴地看着云南本地的山大王在云岭大地割据一方,最多为了拉拢,由朝廷出面,给点空头封号进行十分松散的“羁縻之治”。秦朝开凿“五尺道”原本想打通中原到云南的通道,可惜很难很难。古滇国、南诏国、大理国这些地方政权能够长期存在并与中原王朝分庭抗礼,更是说明了交通的封闭成了他们自我保护的一道天然屏障,所以和内地基本上处于隔绝的状态。清代道光年间文人阮福在其《普洱茶记》中说:“福考普洱府古为西南夷极边地,历代未经内附。”而清光绪年间由官办的云南课史馆编撰的《全滇纪要》,在讲述普洱府(这里是云南普洱茶主产区)时有句话也很形象:“秦汉以后不通中国”。这种封闭状况一直持续到了元朝才有了较大的改变。

公元1253年,元世祖忽必烈亲率蒙古铁骑,采用“元跨革囊”度过大渡河、金沙江以及从大理苍山背后偷袭的方式,灭掉了割据云南数百年的大理国,同时一改北宋不敢染指云南的做法,派赛典赤·赡思丁就任云南“平章政事”,首次把云南划为一个行省,彻底将云南纳入了中央王朝的行政版图。虽然,元朝以武统实现了云南与中央王朝的政令统一,强化了对云南的管控,但云南交通依然还是充满了艰难险阻,十分不便。

也正是因为这非常闭塞艰难的交通,极大地限制并阻碍了云南与中原内地的文化与经贸往来和交流。因此,几千年来中原内地对云南了解很少很少,误解与谣传却很多很多。

目前见诸于史籍资料中,被学界公认最早最确切记载普洱茶乃至云南茶叶的史料是唐代樊绰所著的《蛮书》。其中有这样的描述:“茶出银生城界诸山。散收,无采造法。蒙舍蛮以姜、椒、桂和烹而饮之”。此文中的“银生”,指的是与唐王朝共存的南诏国下辖的银生节度,其治所就在今天普洱市的景东县城。不过,樊绰在书中对云南茶叶也只是点到为止,并没有过多讲述。

那云南的茶文化传播呢?大多是通过这些专家所谓的古代交通路线如蜀身毒道、南方丝绸之路、茶马古道,传播到省内各地、传播到西藏与四川、传播到缅甸、尼泊尔,甚至传播到了印度。这些传播,主要都是通过茶叶贸易方式进行的,而且它传播的主要路径就是云南马帮,通过马帮在艰难坎坷的茶马古道上常年往返运输。在很长的历史时期里,这种由数匹、上百匹马与赶马人等组成的马帮是在云南崇山峻岭间进行长距离运输的最行之有效的方式。

美国国家科学院院士、加利福尼亚大学洛杉矶分校医学院生理学教授贾雷德•戴蒙德在其名著《枪炮、病菌与钢铁》中有这样一段话,说明了人类社会在交通运输发展进程中利用驯化动物的共性。他说:“驯化的大型哺乳动物在19世纪铁路发展起来之前成为我们主要的陆路运输手段,从而进一步使人类社会发生了革命性的剧变。在动物驯化之前,由陆路运输货物和人的唯一手段就是用人来背。大型哺乳动物改变了这种情况:在人类历史上第一次有可能迅速地不但把人而且也把大量沉重的货物从陆路运到很远的地方去。供人骑乘的驯化动物有马、驴、牦牛、驯鹿、阿拉伯单峰驼和中亚双峰驼。这5种动物和羊驼一样,都被用来背负行囊包裹。牛和马被套上大车,而驯鹿和狗则在北极地区拉雪橇。在欧亚大陆大部分地区,马成了长距离运输的主要手段。”

我曾经多次到西双版纳、大理、保山、临沧、普洱等地,考察当年的茶马古道遗迹。今年5月中旬,为了做迎接建党百年报道,我来到丽江市玉龙县的兴文行政村宏文村民小组采访,这里正好处在金沙江畔,江对面就是迪庆藏族自治州的地界。令我大感意外的是,这里竟然也有茶马古道遗迹。原来这里曾经是由滇西北进入西藏茶马古道的必经之地,为三岔路口和金沙江古渡口,由此向北可渡江到桥头、香格里拉、德钦、拉萨;向西可到石鼓、塔城、德钦、拉萨;向南可到剑川、下关、普洱。如今为了吸引游客来开展乡村旅游,村里也做起了“茶文化”文章,专门兴建了一个茶马古道纪念馆。村支书和炳军告诉我,当年村里有几支马帮常年跑运输。那天,我还见到了村中一个马帮马锅头的儿子,他叫和旭光,今年58岁。他告诉我,他父亲2017年去世了,早年带领的马帮最多时有上百匹马,现在家中还留存有一些跑马帮时用过的银元、银碗、马鞍、马鞭等。

丽江兴文村的茶马古道渡口 任维东摄

茶马古道纪念碑任 维东摄

新中国成立以前,也就是国民党统治时期,在云南西双版纳做过茶叶生意并担任了车里县长的李拂一先生,后来写过一本《十二版纳志》一书,书中对当时从版纳经由马帮开展的茶叶贸易有这样的记载:“十二版纳出口商品,以茶叶为大宗,分外销及内销两途。由佛海外销至印度,再转销入西藏及不丹、尼泊尔方面之藏庄紧茶及砖茶,年共三万驮,销至缅甸、暹罗、马来西亚及中国香港方面之圆茶年共六千驮,合计三万六千驮,共值卢比一百八十万盾。内销至思茅方面之散茶,年约一千驮,值滇银二万元。由倚邦、易武外销至越南及中国香港方面之圆茶,年约五千驮,值越币二十五万元。”据李拂一先生说,当年马帮运输的每驮茶(两篮装)大约重60公斤。

我认为,在清代以前,总体上,云南茶在中原内地还鲜为人知,几乎没有什么影响力,因此也谈不上有多少云南茶文化向中原内地的传播。不过,这种状况自普洱茶被选为贡茶起发生了改变。

根据民国时期的学者,曾担任过滇越铁路局局长巴杜的法文翻译、《中华民报》与《中华新报》主编、新中国成立后任云南省文史研究馆馆员罗养儒先生的研究,云南普洱茶被选做皇室贡茶,最早是从清朝康熙皇帝开始的,每年进贡一次,嘉庆年间改为每年向朝廷进贡十担普洱茶。

在清朝雍正皇帝时期,包括西双版纳这些著名茶区在内的云南各少数民族地区被牢牢纳入了大清帝国版图,云贵总督鄂尔泰实行“改土归流”政策,在西双版纳攸乐(基诺)山设立了攸乐同知一职,把攸乐山、易武等地的普洱茶奉为皇家贡茶,从这个时候起,云南普洱茶开始大批量进入中原内地人的视野,与中原内地的茶叶贸易明显增多,云南茶文化也逐渐引起了人们的注意。

清代乾隆年间,到云南做官并遭流放的安徽进士檀萃,游历云南多地后写了《滇海虞衡志》等书,他这样记载:“普茶名重于天下,此滇之所以为产而资利赖者也,出普洱所属六茶山:一曰攸乐,二曰革登,三曰倚邦,四曰莽枝,五曰蛮砖,六曰慢撒,周八百里。”

林海茫茫攸乐山 任维东摄

继檀萃之后,清朝云贵总督阮元的儿子阮福写下了一篇专门记叙云南茶叶的小文章《普洱茶记》。他写到:“普洱茶名遍天下。味最酽,京师尤重之。福来滇,稽之《云南通志》,亦未得其详。但云产攸乐,革登,倚邦,莽枝,蛮砖,慢撒六茶山,而倚邦,蛮砖者味最胜。”阮福为此还特意查阅了相关记录案册,发现清政府有关部门每年要支出1000两银子用于采购普洱贡茶。

清朝皇帝为何喜欢普洱茶?是因普洱茶比其他茶要“酽”,尤其是冬天饮用,既可暖身,又能去油腻。据说,在云南普洱茶中,雍正、乾隆、嘉庆三皇爱喝易武茶,道光帝喜欢娜罕茶。乾隆皇帝还写诗称赞“独有普洱号刚坚,清标未足夸雀舌”,对普洱茶喜爱有加。另外,清廷还把普洱茶当做国礼赠给外国使臣。

但相比较已经传播了几个朝代、根基坚实雄厚的浙江、安徽、福建等省的茶文化,云南茶叶虽然开始走进中原内地,但数量规模依然相对有限。

进入民国时期,云南普洱茶已经在北平、四川、重庆等地比较流行。名作家鲁迅就喜欢喝普洱茶。抗日战争爆发后,在昆明的西南联大师生中,也有不少人经常喝茶。闻一多先生酷爱喝茶在西南联大是出了名的。国学大师钱穆,当时寓居在昆明市宜良县的岩泉寺,一边喝着当地的宝洪茶,一边写就了享誉学界的《国史大纲》。其时还是学生,后来成为著名作家的汪曾祺半开玩笑地说他的学业是在茶馆里完成的,还专门写了一篇散文《泡茶馆》。在文中,他写道:“昆明的茶馆共分几类,我不知道。大别起来,只能分为两类,一类是大茶馆,一类是小茶馆……正义路原先有一家很大的茶馆,楼上楼下,有几十张桌子。都是荸荠紫漆的八仙桌,很鲜亮。因为在热闹地区,坐客常满,人声嘈杂。所有的柱子上都贴着一张很醒目的字条:‘莫谈国事’。”

品茶 任维东摄

而清末民初满族贵族出身的杂文家唐鲁孙(原名葆森)在其《中国吃》一书中有篇《北平四川茶馆的形形色色》一文,其中谈及了民国时期普洱茶的饮用情况:“重庆和西南各地的茶馆,很少有准备香片、龙井、瓜片一类茶叶的,他们泡茶以沱茶为主。沱茶是把茶叶制成文旦大小一个的,拆下一块泡起来,因为压得确实,要用滚热开水,焖得透透的,才能出味。喝惯了龙井香片的人,初喝很觉得有点怪怪的,可是细细品尝,甘而厚重,别有馨逸。有若干人喝沱茶上瘾,到现在还念念不忘呢!普洱茶是云南特产,爱喝普洱茶的人也不少,不过茶资比沱茶要稍微高一点。”

新中国成立后,为了出口挣取经济建设急需的外汇,云南以“滇红”为代表的红茶不断被出口到前苏联、东欧各国,在国内和国际市场上有了一定的知名度和影响力,那个时候,说到云南的茶叶,大家公认的是滇红,还不是普洱茶。这种状况,一直持续到近些年普洱茶异军突起并在全国迅速推广后,才发生了根本性的改变。今天,云南普洱茶已经成为中国茶叶最具价值的第一茶叶品牌。

新中国成立以后,特别是改革开放以来,茶文化在中国的传播方式依旧延续了贸易性传播和非贸易性传播这两种格局并存的情况。

对地处遥远大西南边陲的云南而言,1949年10月新中国的成立,让千百年因交通不便制约社会发展进步的云南开始发生翻天覆地的变化。经过70多年的建设发展,今天的云南拥有了网络化的高速公路、动车高铁、空运水运,已经形成了全方位的立体交通,与解放前甚至与改革开放前相比,云南现在与内地的交通联系已经非常非常便利了,譬如从遥远的首都北京仅用3个多小时就能飞到昆明了。

大约从上个世纪90年代起,云南社会各界开始重视对以普洱茶为代表的云南茶文化研究,从各种形式的研讨会、茶博会、展览馆、茶文化节到专门研究普洱茶、茶马古道等的文章、专著、诗歌、影视剧等不断涌现,进一步助推了茶文化向大众的传播推广。

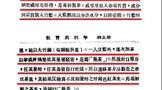

在改革开放的推动下,特别是从上个世纪90年代以来,为了发挥优势、加快培育新的支柱产业,云南省委省政府大力倡导发展高原现代特色农业产业,还出台了专门发展茶产业的行动方案,把茶叶作为其中的一个重要的组成部分加以扶持。所以,云南的茶产业在近些年得到了飞速的发展,产值已经突破了千亿元大关,并借此成功打造了以普洱茶为代表的云茶品牌。因此,无论是贸易性传播还是非贸易性传播都极大地超越以往历史上任何一个时期。

随着近些年云南茶产业的快速发展,休闲文化的兴起以及以智能手机为代表的高科技传播手段的迅速普及,更是为云南茶文化向海内外广泛传播创造了前所未有的便利。如今,特别是借助人人喜爱的移动互联网,云南极为紧密地深度融入了全国、全球的信息海洋之中,一有点风吹草动,顷刻间全世界都知道了,比如今年6月以来风靡网络的西双版纳大象北迁事件。

所有这些为云南茶文化向全国乃至国际上传播创造了古代无法想象、无与伦比的便利。再比如,现在每到春茶采摘时节,有些茶老板在老班章寨子、冰岛老寨搞茶王、茶后古树鲜叶采摘拍卖,通过移动互联网,完全做到向国内外受众的同步即时传播。这为云南茶文化的广泛传播起到了极大的宣传推广作用。

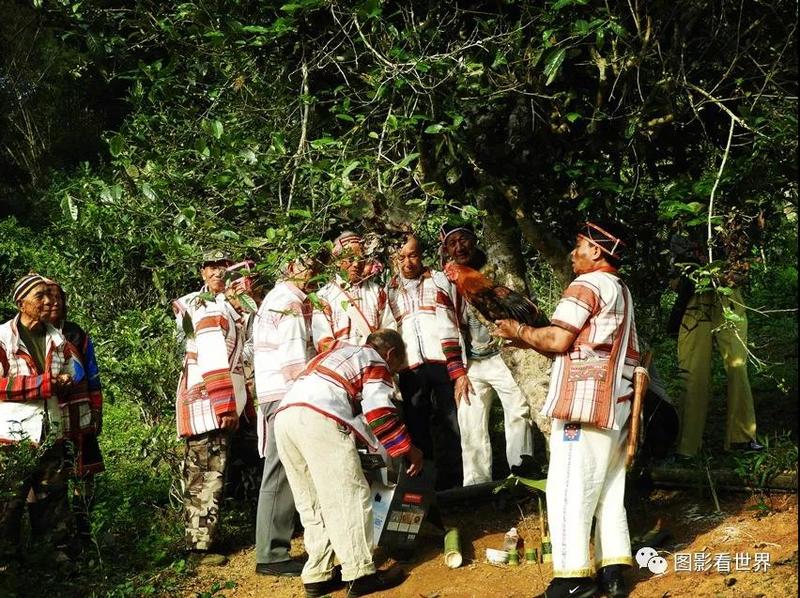

基诺族在亚诺寨古茶树园祭茶 任维东摄

2021年5月18日,在西双版纳攸乐山基诺族人祭茶现场,我在山上的亚诺寨用手机上网发出了配有6幅现场祭茶图片的祭茶微博,很快有16万多人通过阅读这个微博、对远隔千山万水基诺山的茶文化迅速有了直观的了解。

在当下茶文化热潮中,普洱茶无疑是最盛行最时尚的元素,云南各地的茶书出版、茶博会举办、茶艺培训、品茶沙龙、茶山旅游等,风起云涌,层出不穷,已经赢得了海内外茶界的尊重与认可,形成了具有云南特色的茶文化现象,引发了国内外茶界的关注。当然,今后无疑还要加大对云南茶文化研究与传播的力度,为乡村振兴与茶产业的发展助力。

可以预见的是,随着我国全民小康社会的建成,在未来的乡村振兴和茶产业的发展中,云南茶文化必定会得到更进一步、更广范围的传播与发展。

来源:图影看世界 作者:任维东

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

民国时期,普洱茶还多为边销茶和侨销茶,后因战乱茶市大都荒废,在广大的内陆地区很多人对普洱茶都不胜了解,甚至有人把普洱归为红茶,吴秋山便在《谈茶》一文中出了这样的谬误,这是情有可原的。

即便是民国大家,面对普洱茶也是充满着好奇与陌生的眼神的。唐鲁孙第一次喝到普洱茶是在“藏园居士”傅增湘那里:“傅老已拿出核桃大小颜色元黑的茶焦一块,据说这是他家藏的一块普洱茶,原先有海碗大小,现在仅仅胜下一多半了。这是他先世在云南做官,一位上司送的,大概茶龄已在百岁开外。

据傅沅老说,西南出产的茗茶,沱茶、普洱都能久藏,可是沱茶存过五十年就风化,只有普洱,如果不受潮气,反而可以久存,愈久愈香。等到沏好倒在杯子里,颜色紫红,艳潋可爱,闻闻并没有香味,可是喝到嘴里不涩不苦,有一股醇正的茶香,久久不散,喝了这次好茶。才知道什么是香留舌本,这算第一次喝到的好茶。”(唐鲁孙《喝茶》)

而在梁实秋眼中:“普洱茶,漆黑一团,据说也有绿色者,泡烹出来黑不溜秋,粤人喜之。在北平,我只在正阳楼看人吃烤肉,吃得口滑肚子膨脝不得动弹,才高呼堂倌泡普洱茶。四川的沱茶亦不恶,惟一般茶馆应市者非上品。台湾的乌龙,名震中外,大量生产,佳者不易得。处处标榜冻顶,事实上哪里有那么多冻顶?喝茶,喝好茶,往事如烟。提起喝茶的艺术,现在好像谈不到了,不提也罢。”(梁实秋《喝茶》)梁实秋能在北京的茶馆里见到“黑不溜秋”的普洱茶,大抵与普洱茶曾为贡茶的历史脱不了干系吧

如果说民国时期还有广泛亲近民众的普洱茶,那便是始制于1921年的下关沱茶了。沱茶自诞生起便在巴蜀地区以及藏区有着最广泛的群众基础,而且最难得的是,它几乎没有断代过。唐鲁孙在《北平四川茶馆的形形色色 》一文中不仅把北京和四川茶馆里的世像百态描绘得形象生动,更展示了作者眼中最亲民的普洱茶形象:“重庆和西南各地的茶馆,很少有准备香片、龙井、瓜片一类茶叶的,他们泡茶以沱茶为主。沱茶是把茶叶制成文旦大小一个的,拆下一块泡起来,因为压得确实紧,要用滚热开水,焖得透透的,才能出味。喝惯了龙井香片的人,初喝很觉得有点怪怪的,可是细细品尝,甘而厚重,别有馨逸。有若干人喝沱茶上瘾,到现在还念念不忘呢!普洱茶是云南特产,爱喝普洱茶的人也不少,不过茶资比沱茶要稍微高一点。”

与之有相同经历的还有冯亦代,他在《品茗与饮牛》一文中也提到在重庆喝沱茶的难忘记忆:“在重庆的五年中,我是经常出没在这家茶馆的。前几天吴茵还写信来提到我们当年在茶馆里谈笑风生的情景。这里的茶与杭州的龙井或英国的利普顿茶有别,这里饮的是沱茶。

每逢你吃得酒醉饭饱时,喝上几杯沱茶,的确有消去油腻的功用。但是更令人难以忘怀的,倒是那些伴着喝沱茶的日子,谈文学谈戏剧谈电影,甚至谈国事(当然是小声的耳语,因为茶馆壁上贴着‘莫谈国事’的警告),则是又一所取之不竭、用之不尽的社会大学。”

来源:普洱杂志

如涉及版权问题请联系删除