笔下有乾坤 壶中见精神

——报人与茶的风云际会

1840年鸦片战争后,中国沦为半殖民地半封建国家。面对民族危亡,中国人民奋起反抗,仁人志士奔走呐喊。有些人直接拿起了武器,而报人们则挥动起如椽大笔,一篇篇振聋发聩、激昂慷慨的文章见诸报端,成为唤醒民族灵魂、沸腾爱国情怀的利器。

提笔落墨之际,茶始终是报人们的精神伴侣。作为中华文化的杰出代表,茶历史源远流长,内涵博大精深,中华茶道一以贯之、传承有序。中华报人更是将茶道精神演绎得分外瑰丽,茶香不仅滋养了报人精神,他们还以茶为笔写春秋。笔下有乾坤,壶中见精神,报人的笔端汹涌澎湃的不仅是对理想生活的追求,更是对中华民族伟大复兴的翘盼。

曹聚仁(1900—1972年)

近代报人中,曹聚仁(1900—1972年)算是很懂“茶道”的一个。他品茶的功夫了得,借茶“品”人的功夫亦了得。谈古论今,头头是道。

踏遍山河品好茶

“读万卷书,行万里路”这条古训,放在曹聚仁身上,是再合适不过了。

他办过刊,教过书,当过记者,用足迹丈量大好山河,并笔之于书。《万里行记》就是他游历四方的所见所闻,他也因此被称为“现代徐霞客”。

清末武夷山拣茶梗的妇女

曹聚仁看过的风景无数,也品过的好茶亦不少。《陆羽茶山寺》一文,他谈的虽是“茶圣”陆羽,却有意无意地透露了自己的品茶经历。

比如,谈到武夷大红袍,他用了大篇幅,尤其是说起九龙窠岩壁上的那两株大红袍,字里行间,无不流露出“一亲芳泽”的向往之情。

他说:“我相信香港三百多万善男善女中,喝过那株名茶的,不会超过五个人。”的确,这两株茶,产量稀少,也就一斤上下。

他把大红袍称作“贡茶”,并“自作主张”进行“分配”:“大概林森任主席时,可得二两,陈仪省主席可得二两,蒋委员长可能得四两,崇安县长可留二两,刹中方丈可得二两。”

末了,还不忘@一下陆羽:“我看陆要生在现代,也不会有他的份儿的。”

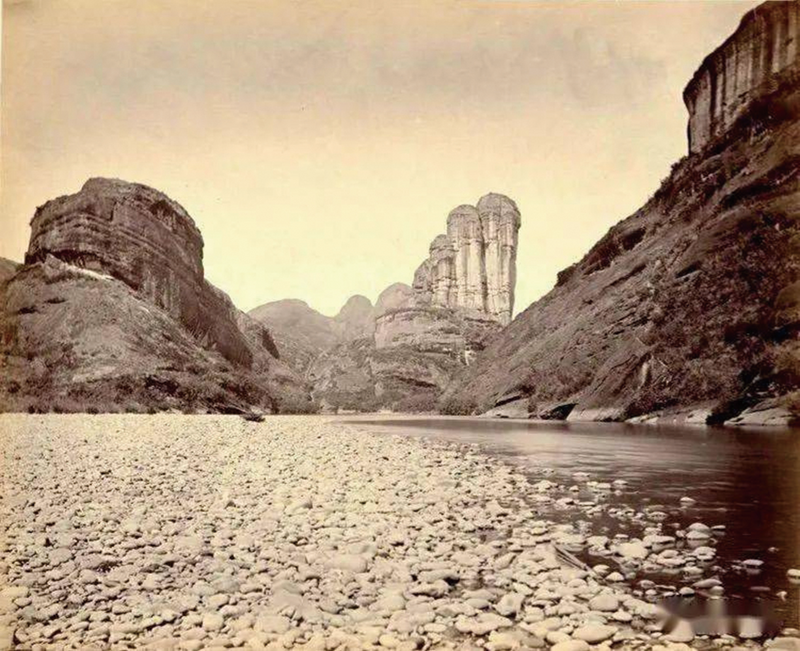

曹聚仁曾对武夷山九龙窠上的几株大红袍念念不忘

他又说:“我到了武夷山,喝不到大红袍,心中毫无怅惘之意。”曹聚仁的风趣,不禁让人哑然失笑。明摆着嘛,他这是“吃不到葡萄说葡萄酸”。

其实,他喝不到大红袍,实属正常。1972年,也就是他去世的这一年,美国总统尼克松访华,毛主席将四两大红袍当作国礼馈赠,周总理戏称为“半壁江山”。

不知后来曹聚仁是否如愿以偿,如果他多活十几年,可能就有口福了。1988年,香港协和茶行携手武夷山市茶叶研究所推出了大红袍,让香港茶客们也能一品“岩骨花香”。

1988年,协和茶行与武夷山市茶叶研究所合作推出大红袍

虽没喝到大红袍,但大江南北的名茶,他是很有发言权的:西湖龙井茶、庐山云雾茶、六安瓜片、苏州碧螺春、潮州铁观音、福州(茉莉)双熏等,都留余香余味在他的味蕾记忆中。

不过,他印象最深刻的还是在港喝的苦丁茶:“山中农妇烹苦丁茶相飨,叶粗大如大瓜片(茶名),其味清甜,有如仙露。”

“苦丁茶,比之云雾、龙井,不知该放在什么品等,但我一生感受,却以这两回为最深刻。周作人先生五十自寿诗:‘且到寒斋吃苦茶’,若是‘苦丁茶’的话,那真是一种享受了。”

对调饮茶,他则嗤之以鼻:“红茶加糖加柠檬,那就根本不是吃茶,不在谈茶之列。”

武夷山玉女峰旧影

“我乃陆羽的门徒”

曹聚仁对陆羽是相当崇拜的,称其为:“中国第一个伟大农民艺术家。”

所以,但凡喝茶,他都要向陆羽看齐。除大红袍外,祁门红茶,他也没喝过,故自嘲道:“这一方面,我乃陆羽的门徒。”

此是他的自谦之语。事实上,在近代爱喝茶的报人中,曹聚仁的“段位”算是数一数二的了。

不但会品茶,他对制茶工艺也很懂。他到屯溪时,说了不少做茶的门道:“茶叶经初摘、二摘、三摘,有粗细之分。所谓‘明前’,即系清明以前所摘;‘雨前’,即系谷雨以前所摘。绿叶有加色焙制、熏制及发酵的手续,即青茶、红茶,由此而分。”(《屯溪风月》)

“五四”以后,妇女的地位有了很大的提升(图为一位男士礼貌地给女士递茶)

至于择水、选器,他更是行家了。

他很认同古人的看法,即烹茶须用“外动而行静,质柔而气刚”的活水,而“香港的水,都是止水,不管怎么消毒,用以煮茶,总是差一大截。”

论水,他还是最佩服张岱:“考究茶道的,自有千千万万迷成瘾的,在笔下写得妙的倒以张宗子为第一。”张岱与闵老子喝茶,乃千古佳话,张岱辨水的功力,陆羽之后,恐怕无人能出其右。

不过,曹聚仁也不是完全尽信书。他说:“我不是陆羽的信徒,也不想做闵老子的知己。”对烹茶之水,他有自己的观点。

有人问他:“泉水怎么才是好的。”他说:“一个甜字足以尽之。”他还提到其外家刘源村,当地人用溪水泡茶,并习惯加白糖饮用。他特意交待亲戚们别放糖,因为“溪泉实在够甜了”。

刘源村的水,令他念念不忘,以至于他干脆在村子附近买了一口井,井泉之甜美,“我以为在虎跑,汇泉之上,只是陆羽、张宗子踪迹未到,有如浣纱溪上的西施呢”。

论茶器,他首推宜兴紫砂壶:“好的茶具,不是玻璃,不是浮梁瓷器,而是宜兴紫砂壶。要积古百年旧紫砂,才能把好茶好泉的色、香、味都发挥出来。”

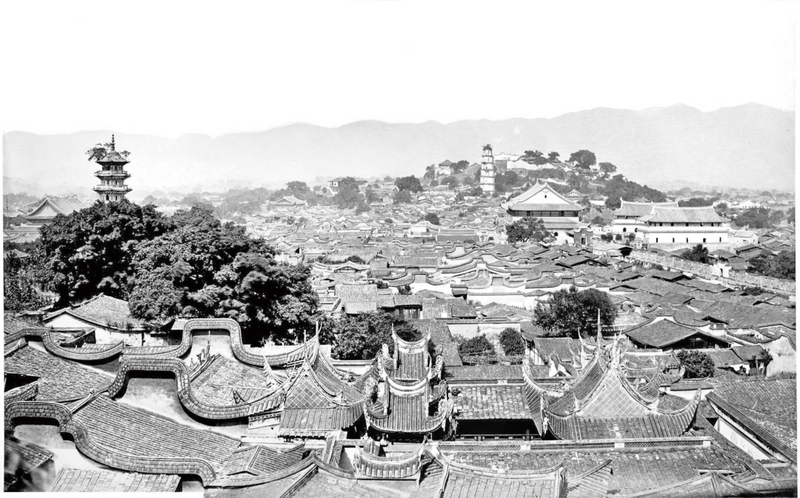

所以,他到福州时,对这里的“茶道”赞许有加:“茶道很精,宜兴茶壶、茶杯,让你慢慢品尝,无所谓牛饮。”(《闽学》)

1880年左右福州城

茶中“知己”是龙井

好茶品遍,他最爱的还是杭州的西湖龙井。

只要提到名茶好茶,他如条件反射般都会第一时间想起龙井。单是《陆羽茶山寺》一文中就多处提及龙井:“评品好茶,一般人脱口而出,说是‘龙井’,这只是现代人的想法。”

“松萝乃皖南闽茶,犹今人之称龙井也。”

“前几年,碧螺春初到香港……这是上品闽茶,品质还在龙井之上……(龙井的绿叶乃是用青叶榨汁染成的,并非本色)”

“平心而论,陆羽茶室的龙井,比较还过得去……”

可见,曹聚仁对龙井茶情有独钟。

这还不够,他连品评人物都要用龙井作比喻,鲁迅(周树人)、周作人昆仲都是被曹聚仁“龙井”过。

他是这样评价鲁迅的:

鲁迅爱喝清茶,他所爱的不是带花的香片而是青涩的龙井茶。笔者曾对他说:我和你是茶的知己,而不是西湖的知己。我喜欢喝龙井茶,尤其是西湖,你呢,对于西湖,并没有多大好感。(曹聚仁《鲁迅评传》)

鲁迅先生的文章虽大多像匕首一样尖利,但他骨子是一个很传统的文人。他曾说:“我是不喝咖啡的,总觉得这是洋大人所喝的东西(但这也许是我的‘时代错误’)不喜欢,还是绿茶好。”(鲁迅《三闲集·革命咖啡店》)他还说:“有好茶喝,会喝好茶,是一种‘清福’。”(《喝茶》)

一袭长衫,一杯清茶,一只铁笔,“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,这才是鲁迅。

民国时期杭州旧影,当时雷峰塔虽破旧,却还未倒塌

曹聚仁点评周作人的文风更经典:

他的文风可用龙井茶来打比,看去全无颜色,喝到口里,一股清香,令人回味无穷。前人评诗,以“羚羊挂角,无迹可求”来说明神韵,周氏小品,奇妙正在“神韵”。

周作人论茶与文学时也说:“读文学书好像喝茶,喝茶就像读文学书。”对龙井茶,周作人也是颇为推崇的。他说:“北京大抵都吃香片,以为龙井不宜于卫生,而南方则以龙井为上品,又反对掺杂花香。”周作人还将自己的书斋取名“苦茶庵”,并且自号“苦茶庵主”。

杭州西湖旧影,可见远处的保俶塔

不只是曹聚仁,民国时代的报人,用龙井茶点评人物,似乎很流行,有点像今天的网络流行语。

“中国报界宗师”张季鸾先生曾品评胡适之先生说:“适之先生好比龙井茶,总是那么清新。”曾任《大公报》总编辑的王芸生也说,季鸾先生好比新泡的龙井茶,清新之外还有热。

在这些报人眼中,“龙井茶”应该是一个内涵丰富的形容词吧。

《万里行记》中,曹聚仁还记述了这么一个美丽浪漫的夏夜:“我最爱‘平湖秋月’,夏天的傍晚,骤雨既过,彩霞满天,新月初上;这时摇一小舟荡漾于孤山四围,系舟于柳荫中,爱侣在怀,茶香沁鼻,无言相对,这才是人生至乐。”(《<浮生六记>掇拾》)

美景在眼,佳茗在口,还有佳人在怀,浪漫至极!

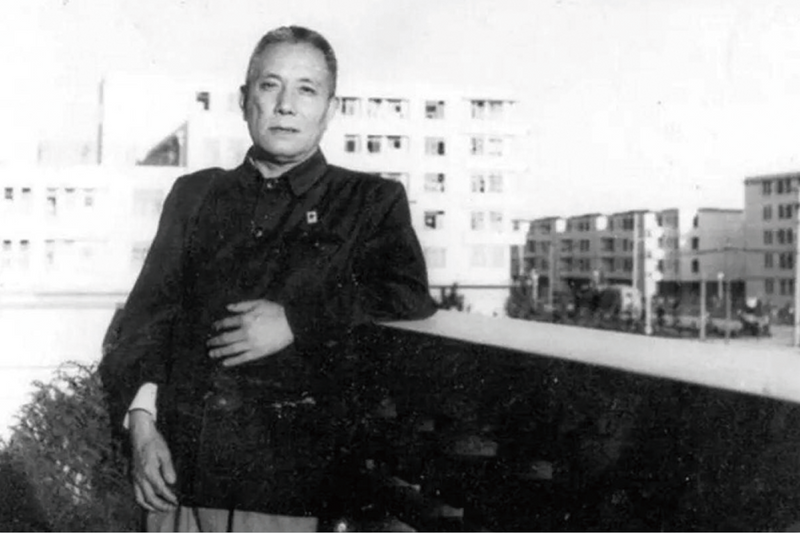

晚年的曹聚仁

来源:茶道CN

如涉及版权问题请联系删除

暂无评论